Guy Focant

Hôtel d'Irlande

Dénommé « Au chapeau de roses », hôtel d’Irlande à partir de 1771 ou maison Donmartin au XXe siècle, cet édifice au plan complexe fait partie des nombreux hôtels qui accueillaient les voyageurs durant leur séjour spadois. Le bâtiment de trois niveaux de hauteur dégressive est constitué d’une partie en colombages datant du XVIIe siècle et d’une autre, en avancée, construite vers 1769 en pierre et brique. Une venelle occupait à l’origine le prolongement du porche. Les murs pignons en pans-de-bois qui la bordaient, transformés en parois intérieures, ont été remis au jour durant la restauration de l’édifice (2006).

Ces travaux ont redonné son lustre à l’ensemble grâce à un badigeon de chaux jaune paille (pour les parties du XVIIIe siècle) et plus clair (pour celles du XVIIe siècle), à la restauration ou la reconstitution à l’identique des châssis et lucarnes (hormis ceux qui avaient été remplacés sur la partie XVIIIe de l’édifice), à la restauration des ferronneries et du bardage extérieur en bois, un des rares témoins de cette technique à Spa et à la stabilisation de la façade du XVIIIe siècle. Des interventions contemporaines ont permis d’adapter cet ancien hôtel à de nouvelles affectations : trois surfaces commerciales et quatre appartements.

Rue Delhasse 20-22-24

4900 Spa

Classé comme monument le 5 juin 1981

Institut du Patrimoine wallon

IPW

Chapelle votive Thomas Leloup

L’inscription placée sur la façade de cette chapelle de plan carré indique que celle-ci a été offerte par un certain « Thomas Leloup Bourgeois de Spa, 1672 (7) » au retour d’un voyage marqué par un naufrage auquel il survécut. Cette inscription fait de la chapelle en maçonnerie de grès et de calcaire, pour les angles, sous un pavillon d’ardoises, le bâtiment le plus ancien de Spa.

On y accède par un escalier qui témoigne des travaux de nivellement liés à la construction, en 1863, de la ligne de chemin de fer implantée non loin. La chapelle abritait à l’origine une statue en bois polychrome de saint Remacle, conservée aujourd’hui dans l’église Notre-Dame et Saint-Remacle.

Angle des rues de la Chapelle et Albin Body

4900 Spa

Classée (avec zone de protection) comme monument le 28 décembre 1998

Institut du Patrimoine wallon

Guy Focant

Immeuble dit John Cockerill

Témoin de la seconde moitié du XVIIIe siècle, cet édifice de deux niveaux de briques blanchies et calcaire sous une bâtière d’ardoises à larges croupes est situé sur une des principales voies d’accès de Spa. Il faisait à l’origine partie du domaine du château de Marteau, propriété de la famille Cockerill détruite vers le milieu du XXe siècle. L’immeuble se trouve actuellement en retrait, au fond d’un parc occupé par des bâtiments modernes abritant une école hôtelière.

Classée tout comme le pignon est et la toiture, la façade principale de cette construction quadrangulaire est ornée d’une travée centrale en léger ressaut coiffée d’un fronton à oculus. Fait intéressant, les nombreuses ouvertures ont conservé, dans la plupart des cas, leurs châssis à petits-bois. Les autres parties de l’édifice, fortement remaniées, ont perdu leur caractère originel. On remarquera, sous l’oculus, une plaque métallique portant l’inscription « Primes Bruxelles », probablement l’enseigne de la « Compagnie de Bruxelles 1821 » indiquant que l’immeuble était assuré contre l’incendie.

Avenue Reine Astrid 250

4900 Spa

Classé comme monument le 1er février 1980

Institut du Patrimoine wallon

G. Focant - SPW

Villa royale ou Villa de la Reine

Bâti dans la seconde moitié du XIXe siècle, la vocation première de l’édifice est d’abriter un hôtel. Désigné un temps sous le nom d’hôtel du Midi, il est vendu en 1894 à la reine Marie-Henriette. On doit à l’épouse de Léopold II les transformations qui lui donnent son aspect actuel : la construction des galeries qui relient le bâtiment central, en retrait, aux ailes latérales ou l’abaissement de l’aile gauche afin de donner plus d’homogénéité à l’ensemble.

De ces aménagements résultent, côté cour, deux niveaux de briques blanchies et calcaire sous une toiture mansardée à lucarnes. Cette sobriété est contrebalancée par de vastes balcons aux élégants garde-corps en fer forgé ou par les façades à rue des ailes et leur parement en pierre au niveau du rez-de-chaussée. Une grille ferme la cour où trône un réverbère en fonte à quatre bras rappelant les deux exemplaires plus simples de part et d’autre de l’entrée. Un parc orné d’anciens bancs de bois au dossier sculpté, jadis disposés au centre-ville ainsi que des écuries occupent l’arrière de l’édifice.

Devenu home pour coloniaux de 1924 à 1963, comme l’indiquent les armoiries de la Belgique et du Congo offertes par l’Union minière du Haut-Katanga surplombant l’entrée principale, la Villa royale abrite actuellement le musée de la Ville d’eaux et les écuries, le musée du Cheval.

Avenue Reine Astrid 77

4900 Spa

Classée comme site le 27 septembre 1972 (villa et abords immédiats)

Classée comme monument le 7 janvier 1994 (certains éléments de la villa)

Institut du Patrimoine wallon

Glacière à glace naturelle de l'abbatoir de Spa

Conserver des aliments ou servir des rafraîchissements dans une ville fréquentée par de nombreux curistes est indissociable de l’utilisation de glace. Or, stocker de la glace naturelle avant la construction de la première fabrique de glace artificielle à Spa en 1924 requiert des installations particulières. Si l’exploitation d’une glacière dans la cité thermale remonte à 1757, le projet de construction d’un abattoir dans le quartier du Vieux Spa – le cœur historique de la ville – en 1878 donne lieu à la création d’une glacière urbaine d’une capacité de 150 m3, creusée à flanc de colline. Celle-ci se compose d’une cuve circulaire en briques recouverte d'un dôme percé en son centre pour l’approvisionnement en matière première. Le sol, en pente, permet d’évacuer les eaux de fonte. La viande pouvait être conservée dans des niches aménagées dans la paroi extérieure de la cuve, accessibles par une galerie voûtée encerclant celle-ci.

Place de l’Abattoir

4900 Spa

Classée comme monument le 2 décembre 1993

Institut du Patrimoine wallon

G. Focant - SPW

Waux-Hall de Spa

Judicieusement implanté en dehors du centre de Spa, à la rencontre des principales routes menant aux fontaines qui ont fait la renommé de la ville thermale, le Waux-Hall constituerait l’une des plus anciennes salles de jeux d’Europe. Œuvre de l’architecte liégeois Jacques-Barthélemy Renoz, du stucateur Antoine-Pierre Franck et du peintre Henri Deprez, ce vaste édifice aux proportions harmonieuses a été édifié en trois phases dans le dernier tiers du XVIIIe siècle, soit l’avant-corps et les ailes latérales, l’arrière-corps et enfin, l’aile en retour, elle-même reconstruite dans la seconde moitié du XXe siècle. La sobriété de l’architecture extérieure en brique et pierre bleue contraste avec le faste de la décoration intérieure – stucs muraux, plafonds peints, cheminées en marbre, miroirs, etc. – répartie dans les cinq pièces du premier étage au nombre desquelles figure une salle de bal.

Au fil du temps, cette « salle de jeux et d'assemblée » a connu diverses affectations : hôpital militaire, temple protestant, école, orphelinat, musée communal ou siège d’associations locales. La restauration de l’enveloppe extérieure, première phase d’une restauration globale, a été achevée en 2009, préservant ainsi les riches décors intérieurs.

Le monument a désormais fière allure, avec son badigeon rose pâle, ses garde-corps et grilles en fer forgé rehaussés de dorure et ses grands châssis d’époque restaurés et sertis de vitrages soufflés artisanalement.

Rue de la Géronstère 10

4900 Spa

Classé comme monument le 24 juillet 1936

Patrimoine exceptionnel de Wallonie

Institut du Patrimoine wallon

G. Focant SPW

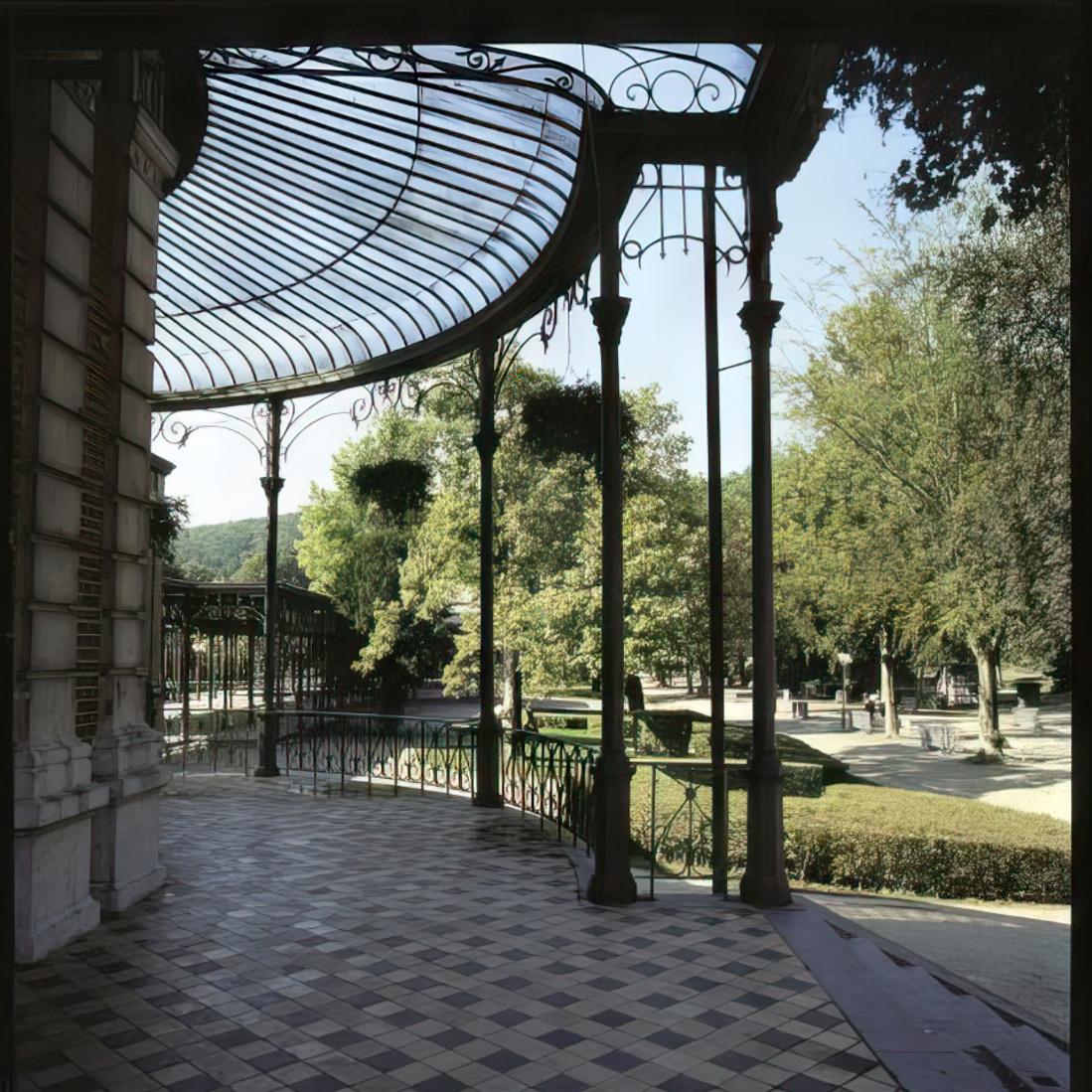

Galerie Léopold II

Depuis l’époque romaine, Spa est réputée pour son eau ferrugineuse, attirant à elle au XVIIIe siècle de grands personnages, tel le tsar Pierre le Grand. Après une phase de déclin, un vaste programme, appuyé par Léopold II, roi des Belges, relance la station thermale. Dans ce cadre, une galerie couverte de 130 m est inaugurée en 1878 dans le parc de Sept-Heures, promenade créée en 1758 dans la prairie du même nom où les curistes avaient coutume de se rassembler, faisant ainsi de cette dernière et de celle de Quatre-Heures voisine, la plus ancienne promenade publique de Belgique. La galerie Léopold II reçoit à ses extrémités deux pavillons, celui ovale des Petits Jeux et celui carré dédié à l’épouse de Léopold II, la reine Marie-Henriette. Trois avant-corps ponctuent ce long promenoir couvert d’un plafond en bois compartimenté supporté par des colonnes en fonte et orné d’éléments décoratifs en fer forgé. Le projet de restauration de 2009 prévoit la restitution de certains éléments originaux, comme la fermeture en façade arrière.

Remanié à de nombreuses reprises, le parc de Sept-Heures et le Fawetay, double allée bordée de tilleuls décrivant un U à partir de l’avenue Professeur Herijean au sud-ouest de Spa, sont les deux seules promenades spadoises à faire l’objet d’une protection.

Parc des Sept-Heures

4900 Spa

Classée comme monument le 20 avril 1982

Patrimoine exceptionnel de Wallonie

Institut du Patrimoine wallon