Paul Delforge

Colonne Victor Hugo

Colonne Victor Hugo, réalisée par les architectes Manuel Ley puis par Jean Verhoeven, avec le concours du sculpteur Demanet pour le profil de Victor Hugo, première pierre le 22 septembre 1912, inauguration le 24 juin 1956.

Entamée en juin 1911 au moment où l’on célèbre le 50e anniversaire du séjour de l’écrivain à Waterloo, la construction de la colonne dite Victor Hugo a failli être inaugurée pour le… centième anniversaire de cet événement. L’homme de lettres Hector Fleichmann (1883-1914), le peintre Maurice Dubois (Bordeaux 1869 – Preignac 1944) et le poète Iwan Wilkin se sont lancés dans un projet ambitieux, rendre hommage par un monument à Victor Hugo qui écrivit à Waterloo les pages des Misérables, ainsi qu’aux artistes qui chantèrent Waterloo. En juin 1912 on devait fêter le 50e anniversaire de la publication des Misérables (la première partie, Fantine, avait été mise en vente à Bruxelles, le 30 mars 1862). Finalement, la première pierre est posée le 22 septembre 1912 en présence des initiateurs bien sûr, ainsi que, notamment, de Simon Sasserath au nom de la Ligue nationale pour la Défense de la Langue française. Sous la direction des architectes Manuel Ley et Jean Verhoeven, la colonne de granit s’élance rapidement dans le ciel.

Au sommet aurait dû figurer un coq chantant, en bronze, et, sur les côtés, un médaillon de l’écrivain, ainsi que des plaques avec inscriptions :

A Victor Hugo/Aux poètes et artistes français/qui chantèrent/Waterloo/cette pierre/a été élevée/en juin MCMXII/Souscription publique/ Les Misérables

Waterloo, Waterloo, Waterloo, morne plaine Le coq quant à lui n’était pas un coq wallon (le choix de cet emblème ne sera réalisé par l’Assemblée wallonne qu’au printemps 1913), mais devait être le coq chantant d’Auguste Cain. Il fut réalisé et resta dans une fonderie bruxelloise jusqu’en 1918, moment où l’emblème fut envoyé à la refonte. La Grande Guerre avait mis un terme au chantier, sans que l’occupation n’endommage les lieux. Les comités belge et français sont dispersés, d’autant que le décès inopiné d’Hector Fleichmann (victime d’une méningite en février 1914) avait déjà porté un coup dur au projet. Dès 1914, l’ensemble est impressionnant : avec ses 18 mètres de haut, il est destiné à dominer la plaine du champ de bataille de Waterloo, sans toutefois parvenir à faire de l’ombre à la célèbre butte, distante de 1500 mètres. La colonne aurait été conçue selon les proportions du nombre d’or (d’après les recherches récentes de Claude Van Hoorebeeck), en raison de l’appartenance de Fleichmann à la franc-maçonnerie (il était secrétaire général pour la France du Comité Victor Hugo et surtout initié à la loge « Victor Hugo » du Grand Orient de France). Le monument comprend deux parties : le fût dont la circonférence se réduit avec la hauteur comporte 61 anneaux de pierres taillées, de sa base jusqu’à la couronne ; viennent ensuite deux anneaux puis le chapiteau final.

Le coq quant à lui n’était pas un coq wallon (le choix de cet emblème ne sera réalisé par l’Assemblée wallonne qu’au printemps 1913), mais devait être le coq chantant d’Auguste Cain. Il fut réalisé et resta dans une fonderie bruxelloise jusqu’en 1918, moment où l’emblème fut envoyé à la refonte. La Grande Guerre avait mis un terme au chantier, sans que l’occupation n’endommage les lieux. Les comités belge et français sont dispersés, d’autant que le décès inopiné d’Hector Fleichmann (victime d’une méningite en février 1914) avait déjà porté un coup dur au projet. Dès 1914, l’ensemble est impressionnant : avec ses 18 mètres de haut, il est destiné à dominer la plaine du champ de bataille de Waterloo, sans toutefois parvenir à faire de l’ombre à la célèbre butte, distante de 1500 mètres. La colonne aurait été conçue selon les proportions du nombre d’or (d’après les recherches récentes de Claude Van Hoorebeeck), en raison de l’appartenance de Fleichmann à la franc-maçonnerie (il était secrétaire général pour la France du Comité Victor Hugo et surtout initié à la loge « Victor Hugo » du Grand Orient de France). Le monument comprend deux parties : le fût dont la circonférence se réduit avec la hauteur comporte 61 anneaux de pierres taillées, de sa base jusqu’à la couronne ; viennent ensuite deux anneaux puis le chapiteau final.

Dans l’Entre-deux-Guerres, aucun progrès n’est enregistré. Il faut attendre les années 1950 pour que les travaux reprennent à l’initiative d’un Comité Victor Hugo, présidé par Serge Baguette, un éditeur bruxellois (1953). Avec un Comité d’honneur et un Conseil d'administration, l’asbl obtient le haut patronage de l’Ambassadeur de France et de ministres belges et français. Avec l’aide de l’architecte Verhoeven, le monument est achevé. Le 24 juin 1956, l’inauguration peut avoir lieu : les personnalités sont nombreuses parmi lesquelles on reconnaît Léo Collard, P-H. Spaak et des hauts responsables français. La colonne Victor Hugo est le seul monument civil implanté sur le site protégé du champ de bataille.

Plutôt que d’achèvement des travaux, il faudrait parler de transformation du monument initial. De coq, il n’y eut jamais au sommet. Un coq gaulois, en pierre, apparaît seulement dans un écusson à mi-hauteur de colonne, du côté de la route, avec l’année de l’inauguration, 1956. Toujours côté rue, le piédestal a été précédé par un escalier en pierre d’une dizaine de marches ; il a la forme d’un gros cube, renforcé aux angles et constitué en pierres bleues. Au-dessus de l’escalier, une importante plaque de bronze présente le profil gauche de Victor Hugo avec les inscriptions suivantes :

VICTOR HUGO

1802-1885

À l’opposé, soit à l’arrière du monument par rapport à la route, une autre plaque en bronze contient un texte plus long :

UN JOUR VIENDRA OÙ IL N'Y AURA PLUS

D'AUTRES CHAMPS DE BATAILLE QUE

LES MARCHÉS S'OUVRANT AU COMMERCE

ET LES ESPRITS S'OUVRANT AUX IDÉES

PARIS 22 AOÛT 1849

DISCOURS AU CONGRÈS DE LA PAIX

Quant au panneau aux lettres gravées dans la pierre qui se trouve sur la face du côté droit, il précise que :

CE MONUMENT PARACHEVÉ PAR LE

COMITÉ VICTOR HUGO

ASBL BRUXELLES

A ÉTÉ INAUGURÉ LE 24 JUIN 1956

et il rappelle en plus petits caractères que le premier promoteur en a été Hector Fleichman (décédé en 1914) que Manuel Ley (décédé en 1940) et Jean Verhoeven en ont été les architectes.

Enfin, du côté gauche, sur une plaque de bronze, on ne pouvait que retrouver cette formule restée fameuse :

WATERLOO WATERLOO WATERLOO MORNE PLAINE!

COMME UNE ONDE QUI BOUT DANS UNE URNE TROP PLEINE

DANS TON CIRQUE DE BOIS, DE COTEAUX, DE VALLONS

LA PÂLE MORT MÊLAIT LES SOMBRES BATAILLONS.

JERSEY 25 - 30 NOVEMBRE 1852

LES CHÂTIMENTS

Ces vers du poème Expiations datent de la période où l’écrivain séjourne à Jersey. À ce moment, il ne s’est toujours pas rendu sur le champ de bataille de Waterloo. Il n’arrivera au Mont-Saint-Jean que le 7 mai 1860 ; il restera deux mois à l’hôtel des Colonnes et y finira l’écriture des Misérables. Pour Claude Van Hoorebeeck, le monument perd ainsi une partie de son âme. « L’esprit des initiateurs du projet n’a pas été respecté. (…) le monument est devenu principalement hugolien » alors qu’il aurait dû s’ouvrir à tous les artistes français, de la plume et du pinceau. De surcroît, le message de paix et européen n’était pas non plus de mise en 1911.

Classé en 1979, le monument va se détériorer grandement à la fin du XXe siècle et devenir un danger en cas d’écoulement sur la chaussée nationale voisine. Il appartient à l’absl Comité Victor Hugo qui n’accepte pas les diverses propositions formulées par les bourgmestres de Plancenoit de racheter la colonne, du moins jusqu’à sa dissolution en 2005. En décembre 2010, le site devient propriété de la province du Brabant wallon, pour un euro symbolique. La nouvelle province prendra en charge les travaux de consolidation et de prévention. Des arceaux métalliques enserrent la colonne et son piédestal, tandis que des barrières empêchent l’accès immédiat du site. Bien qu’indispensables, les mesures de sécurité portent évidemment atteinte à l’esthétique du monument et de ses composantes. C’est notamment le cas du médaillon réalisé par Victor Demanet.

Né à Givet de parents namurois, Victor Demanet (1895-1964) a grandi au confluent de la Sambre et de la Meuse, ses parents tenant un commerce d’antiquités au cœur de la ville wallonne. Appelé à leur succéder, Demanet fréquente l’Académie des Beaux-Arts (1916-1919) où il est l’élève de Désiré Hubin, mais la révélation lui vient des œuvres de Constantin Meunier et surtout de la thématique sociale et ouvrière développée par le peintre/sculpteur bruxellois. Lors d’un séjour à Paris, les œuvres de Rude, Carpeaux et Rodin finissent par convaincre Demanet que sa voie est dans la sculpture. Remarqué au Salon des Artistes français de Paris, en 1923, pour son buste de Bonaparte à Arcole, Victor Demanet s’impose rapidement comme un portraitiste de talent auquel sont confiées de nombreuses commandes publiques. Comme d’autres artistes de son temps, il réalise plusieurs monuments aux victimes des deux guerres. Tout en poursuivant une œuvre plus personnelle à l’inspiration comparable à celle de Constantin Meunier, avec de nombreux représentants du monde du travail, Victor Demanet est aussi l’auteur de plusieurs dizaines de médailles : le médaillon qui lui est commandé pour honorer Victor Hugo correspond pleinement au savoir-faire de Demanet qui signe, à Plancenoit, une œuvre de belle facture.

Le monument, classé en 1979 et fortement dégradé, a été acquis par la province du Brabant wallon et restauré en 2012-2013.

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse (Le Soir principalement)

Claude VAN HOOREBEECK, La colonne Victor Hugo, son histoire et son secret, Les éditions namuroises, 2011

Société belge d’études napoléoniennes, Bulletin, 1956, p. 22-24 consultable sur http://www.sben.be/pdf/N20_septembre_1956_Inauguration_Mt_Victor_Hugo_p_22_24.pdf (s.v. mai 2014)

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 397

Jacques TOUSSAINT, Victor Demanet dans Arts plastiques dans la province de Namur 1800-1945, Bruxelles, Crédit communal, 1993, p. 147

Chaussée de Charleroi

1380 Plancenoit

Classée comme monument le 27 novembre 1979

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Monument Léon MABILLE

Monument en hommage à Léon Mabille, réalisé par Léon Gobert, aidé par M. Bertiaux et Hector Brognon, 10 juillet 1927.

Quelques jours à peine après les funérailles de l’ancien bourgmestre Léon Mabille (1845-1922), le conseil communal du Roeulx décide à l’unanimité des groupes catholique, socialiste et libéral d’élever un monument en l’honneur de leur illustre concitoyen (27 juillet 1922). Choisi comme bourgmestre du Roeulx par le roi en 1903, Léon Mabille a été professeur à l’Université catholique de Louvain – il est titulaire du cours de droit civil depuis 1872 –, député chrétien-démocrate de l’arrondissement de Soignies (1900-1922) et, depuis les années 1870, il apparaît comme l’un des pionniers de la démocratie chrétienne en Belgique, en Wallonie en particulier. Dans le cœur du bassin industriel du Centre, cet avocat, brillant orateur, n’hésite pas à frayer avec les ouvriers, à débattre publiquement et à mobiliser les travailleurs pour qu’ils se structurent au sein d’organismes de défense catholiques. La mémoire populaire retient volontiers l’expression favorite de l’orateur : « Hardi, m’fi. N’lâchez ni ».

À partir de 1894, on le retrouve en tant qu’animateur extérieur du nouveau Cercle Régional d’Études sociales pour Ouvriers, créé à La Louvière. Il est aussi parmi les fondateurs du Parti démocratique du Centre dont il rédige le programme (1895), au lendemain des premières élections législatives au suffrage universel masculin tempéré par le vote plural. Durant la Grande Guerre, il reste en fonction tout en défendant les intérêts de ses administrés au point d’être emprisonné par l’occupant. Après l’Armistice, il devient échevin et, surtout, il laisse le souvenir d’importants travaux d’aménagement, dont la création d’un parc public (1911) qui porte aujourd’hui son nom et qui, à l’origine, était une propriété qui lui appartenait. C’est au cœur de ce square qu’est inauguré en 1927 un monument en son honneur.

Formé en septembre 1922, le comité du Monument Mabille lance une souscription publique dès 1923 et reçoit le soutien d’un important Comité d’honneur forme de personnalités hennuyères de tous les partis et du recteur de l’Université de Louvain. La réalisation du monument est confiée à Léon Gobert qui s’entoure des services de M. Bertiaux, professeur d’architecture à l’Académie de Mons, pour le piédestal, et d’Hector Brognon qui trouve à Soignies, dans les carrières du Hainaut, le bloc de pierre.

Sculpté entièrement dans une même pierre englobant le socle et le buste, l’ensemble représente Léon Mabille jusqu’à hauteur de la ceinture ; par une plaque en bronze, réalisée par Brognon, le monument rend au hommage

A

LEON

MABILLE

BOURGMESTRE

Réalisée à l’automne 1927, cette plaque en bronze n’est apposée qu’en 1928, soit plus de six mois après l’inauguration du monument, le dimanche 10 juillet 1927 soit cinq ans presque jour pour jour après la disparition de Léon Mabille (11 juillet 1922). Chapeau sur la tête, mallette sous le bras, tenant d’une main sa cape fermée, Mabille scrute l’horizon d’un air décidé, accentué par sa forte moustache et ses sourcils épais. Aucune signature n’apparaît sur la pierre, mais c’est bien Léon Gobert (Wasmes 1869 – Mons 1935) qui en est le sculpteur principal. On reconnaît bien son style caractéristique.

Élève et disciple de Charles Van Oemberg à l’Académie des Beaux-Arts de Mons (1884-1885), puis à l’Académie de Bruxelles (1890-1895), où il reçoit l’enseignement de Charles Van der Stappen, Prix Godecharle 1895, Léon Gobert s’est spécialisé dans la réalisation de sculptures, bustes, médaillons et bas-reliefs illustrant le travail de la mine, la misère et la condition ouvrière. On lui doit des types d’ouvriers ou d’ouvrières, des portraits et des sujets d’inspiration régionale. Travaillant souvent le bronze, il pratique aussi le modelage et la pierre en taille directe : le monument Mabille en serait l’illustration. Natif de Wasmes où il a laissé plusieurs œuvres et contribué à l’aménagement du parc, Léon Gobert a signé plusieurs monuments aux morts dans le Borinage et a notamment réalisé la fontaine L’Ropieur à Mons. Professeur à l’Académie de Mons (1899-1934) où il fut formé, il enseigna aussi à l’Institut provincial des Arts et Métiers à Saint-Ghislain.

En dépit des efforts de la majorité catholique, la prestigieuse cérémonie de l’inauguration (avec ses discours, cortège, drapeaux et banderoles aux fenêtres, bénédictions, Brabançonne et autres cantates et harmonies) ne parviendra pas à rassembler tous les Rhodiens. Socialistes et libéraux se mettront en retrait, ne souhaitant pas participer et soutenir, de facto, une démarche qu’ils jugent essentiellement politique. Les correspondants de presse présents comptabiliseront plusieurs milliers de personnes dans les rues de la cité, en l’honneur de « l’illustre tribun », du « lutteur infatigable » et du « champion de la démocratie chrétienne dans le Centre ».

M. DEFOURNY, Léon Mabille. Éloge funèbre prononcé le 15 novembre 1922 devant le corps académique et les étudiants de l’Université de Louvain, Louvain, 1922

Emmanuel GÉRARD, Paul WYNANTS, Histoire du Mouvement ouvrier chrétien en Belgique, Leuven University Press, 1994, t. 1, Kadoc-Studies 16, p. 92-93, p. 111

Isabelle CAMBIER, Léon Mabille, le lion du Roeulx, Cercle d’Histoire Léon Mabille, Le Roeulx, 1989

Albert TESAIN, Le monument Léon Mabille, dans Nos 5 Blasons, revue trimestrielle du Cercle d’Histoire Léon Mabille, Le Roeulx, 1993, n°4, p. 3-17

Wallonia t. XII, 1904, p. 261

Wallonia, t. XXI, 1913, p. 622

Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, t. 1 et 2, Bruxelles, CGER, 1990, p. 194, 598

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 634

ENGELEN-MARX, La sculpture en Belgique à partir de 1830, Bruxelles, août 2006, t. III, p. 1696-1699

Square Léon Mabille

7070 Le Roeulx

Paul Delforge

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

Fontaine Jean-François Ortmans-Hauzeur

Située au carrefour des rues Ortmans, des Raines, des Alliés, des Sottais et du Collège, à Verviers, le monument fontaine édifié à la mémoire de Jean-François Ortmans (1806-1885) est l’une des plus grandes fontaines murales de Wallonie, avec ses 15 mètres de haut et ses 13 mètres de large.

Par la décision prise en 1891, les Verviétois et leurs autorités entendaient montrer toute leur reconnaissance à leur bourgmestre récemment décédé ; ils voulaient mettre en évidence son opiniâtreté pour amener l’eau courante et potable à l’intérieur des maisons, tout en dotant l’industrie lainière d’un nouvel instrument de développement économique, par la construction de l’impressionnant barrage de la Gileppe. Industriel lui-même, chimiste de formation, Jean-François Ortmans-Hauzeur avait mené de pair une carrière dans la teinturerie industrielle et dans la politique. Député libéral de 1874 à 1885, il avait consacré 36 ans de son existence à sa ville, en tant qu’échevin d’abord (1849-1854), comme bourgmestre ensuite (1854-1885).

Placé dans la partie supérieure de l’immense fontaine, le buste d’Ortmans-Hauzeur occupe une position centrale ; tous les regards doivent converger vers celui qui a introduit la distribution d’eau à Verviers. Gravés sur une des deux pierres bleues latérales (à gauche), les lettres d’or insistent fortement sur ce point :

« 1878

Ortmans-Hauzeur

réalisa

la

distribution d’eau

de la

Gileppe »

De l’autre côté, sur une autre pierre bleue (à droite), sont inscrits les mots suivants :

« Au

bourgmestre

Ortmans-Hauzeur

1854-1885

ses concitoyens

reconnaissants ».

La réalisation de l’ensemble du monument-fontaine a été confiée à Clément Vivroux (1831-1896). Pour cette œuvre d’inspiration néo-classique, il a eu recours, à la fois, à la pierre de taille, au bronze et au calcaire. Placé sur un socle, le buste s’inscrit dans une alcôve en forme de coquillage, le tout entouré de deux fois deux colonnes. Sur le fronton, une femme symbolisant la ville de Verviers tient dans sa main une pièce de drap évoquant l’activité industrielle. Plusieurs allusions à l’eau émaillent le monument : coquillages, amphores et bien sûr le liquide lui-même (provenant du réseau de distribution), qui dévale des bandeaux sculptés imitant des vagues ou des rideaux d’eau (cinq bassins). À la fois architecte et sculpteur, Clément Vivroux semble s’être inspiré de la fontaine Saint-Michel à Paris.

Par ailleurs, Vivroux a aussi signé la fontaine David à Verviers et quatre « pères de l’Église » (en pierre de France) dans l’église Saint-Remacle. Frère d’Auguste Vivroux, Clément appartient à une dynastie liégeoise qui s’adonne à la sculpture, à la peinture et à l’architecture depuis le début du XIXe siècle et jusqu’à la fin du XXe siècle, signant de multiples constructions dans l’est de la Wallonie.

Renseignements communiqués par Jean-François Potelle (janvier 2014)

Paul Delforge, La distribution d’eau à Verviers au XIXe siècle, Université de Liège, 1985.

DESHOUGNES, La petite histoire de la Gileppe, Verviers, 1949.

Anne-Françoise GOFFAUX, Bernard WODON, Répertoire des architectes wallons du XIIIe au XXe siècle, Namur, 1999, Études et documents, série Aménagement et Urbanisme n°4, p. 142-152.

Rue des Raines et rue des Alliés

4800 Verviers

Paul Delforge

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Statue Rathier

Statue de Rathier, réalisée par Jules Halkin, réalisée par Jules Halkin, c. 15 octobre 1880.

Au milieu du XIXe siècle, afin de doter l’institution provinciale de Liège de bâtiments dignes de ce niveau de pouvoir, d’importants travaux sont entrepris autour de l’ancien palais des princes-évêques. Propriétaire des lieux (1844), l’État belge retient le projet du jeune architecte Jean-Charles Delsaux (1850) et lui confie la mission de réaliser la toute nouvelle aile, en style néo-gothique, sur le côté occidental du Palais. Face à la place Notger, Delsaux (1821-1893) achève l’essentiel du chantier en 1853, mais des raisons financières l’empêchent de réaliser la décoration historiée qu’il a prévue pour la façade du nouveau palais provincial. Vingt-cinq ans plus tard, le gouverneur Jean-Charles de Luesemans prend l’avis d’une commission pour déterminer les sujets et les personnes les plus dignes d’illustrer le passé de « la Nation liégeoise ». Placés sous la responsabilité de l’architecte Lambert Noppius, une douzaine de sculpteurs vont travailler d’arrache-pied, de 1877 à 1884, pour réaliser 42 statues et 79 bas-reliefs destinés à raconter l’histoire liégeoise. Dès la mi-octobre 1880, 27 des 42 statues sont achevées, validées par la Commission et placées à leur place respective. Rathier est parmi celles-ci.

Placée logiquement selon l’évolution chronologique entre les princes-évêques Francon et Wazon, la statue de Rathier est l’une des 42 personnalités retenues, selon le critère d’avoir marqué l’histoire de la principauté de Liège. Elle se situe sur la partie supérieure gauche de la façade occidentale. L’évêque Rathier (Liège circa 890 – Namur 974) est l’un des évêques les plus remarquables de l’histoire liégeoise. Formé à la solide école de Lobbes, il apparaît comme l’un des meilleurs théologiens de son temps (Genicot), voire « le seul théologien de son siècle » (Kurth). Considéré comme « un des esprits les plus curieux » de son temps, Rathier excelle en médecine, en mathématiques et en sciences, il maîtrise les auteurs grecs et romains, connaît le droit canon et les philosophes. Plusieurs voyages à l’étranger lui ont permis de rassembler tout un savoir qui faisait défaut dans sa patrie avant lui. Latiniste distingué, il développe aussi, comme théologien, une approche personnelle. Si son savoir est considérable, Rathier restera toujours malheureux dans ses entreprises liées aux charges ecclésiastiques. Désigné comme prince-évêque en 953, il devra renoncer à sa charge tant l’opposition de l’aristocratie et du clergé liégeois était forte (955). Éphémère évêque de Vérone (962-969), il connaît aussi de sérieux problèmes quand il prétend à la direction de l’abbaye de Lobbes. C’est à l’abbaye d’Aulne que Rathier achève une longue existence, marquée par des déboires dans les cercles de pouvoirs, mais par une œuvre intellectuelle de premier ordre.

Cette complexité ne se lit pas sur la statue réalisée par Jules Halkin (Liège 1830 – Liège 1888) qui se contente de le lui faire tenir un parchemin dans la main gauche, bien peu représentatif de l’abondante production littéraire du personnage. De facture sérieuse, elle est néanmoins réalisée avec un souci d’art et de différenciation. Liégeois lui-même, le sculpteur accomplit l’essentiel de sa carrière dans sa ville natale. Il y a d’ailleurs suivi les cours de Gérard Buckens à l’Académie des Beaux-Arts, avant qu’une bourse de la Fondation Darchis ne lui permette de séjourner à Rome pendant plusieurs mois (1851-1853). Il parfait ensuite sa formation en France et en Allemagne. Au début des années 1860, il trouve facilement des acheteurs privés pour plusieurs de ses premières réalisations essentiellement d’inspiration religieuse (Vierge, chemin de croix, bas-reliefs, etc.), avant de participer au chantier de décoration du palais provincial de Liège : là il signe huit statues et bas-reliefs dont « l’assassinat de Saint-Lambert », « la sortie des Franchimontois » et un « Notger répandant l’instruction ». Le sculpteur réalise encore un Saint-Lambert pour la cathédrale Saint-Paul et un chemin de croix en pierre de France pour l’église Saint-Jacques (1862-1865). Ses bustes en bronze et en marbre trouvent aussi de nombreux amateurs auprès de bourgeois de la Cité ardente, qu’ils soient industriels, intellectuels ou artistes eux-mêmes. Sa notoriété, Jules Halkin la doit surtout à sa sculpture monumentale du Cheval de halage (1885) qui partage avec le Torè de Mignon l’espace des Terrasses de Liège.

Sources

Liliane SABATINI, dans Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 436-437

Julie GODINAS, Le palais de Liège, Namur, Institut du Patrimoine wallon, 2008, p. 79

http://www.chokier.com/FILES/PALAIS/PalaisDeLiege-Masy.html (s.v. août 2013)

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 676

Isabelle VERHOEVEN, dans Musée en plein air du Sart Tilman, Art&Fact asbl, Parcours d’art public. Ville de Liège, Liège, échevinat de l’Environnement et Musée en plein air du Sart Tilman, 1996

Godefroid KURTH, Rathier, dans Biographie nationale, t. 18, col. 772-783

La Meuse, 2 octobre 1880 et ssv.

Façade du Palais provincial

Face à la place Notger

4000 Liège

Paul Delforge

Paul Delforge

Monument Simonon

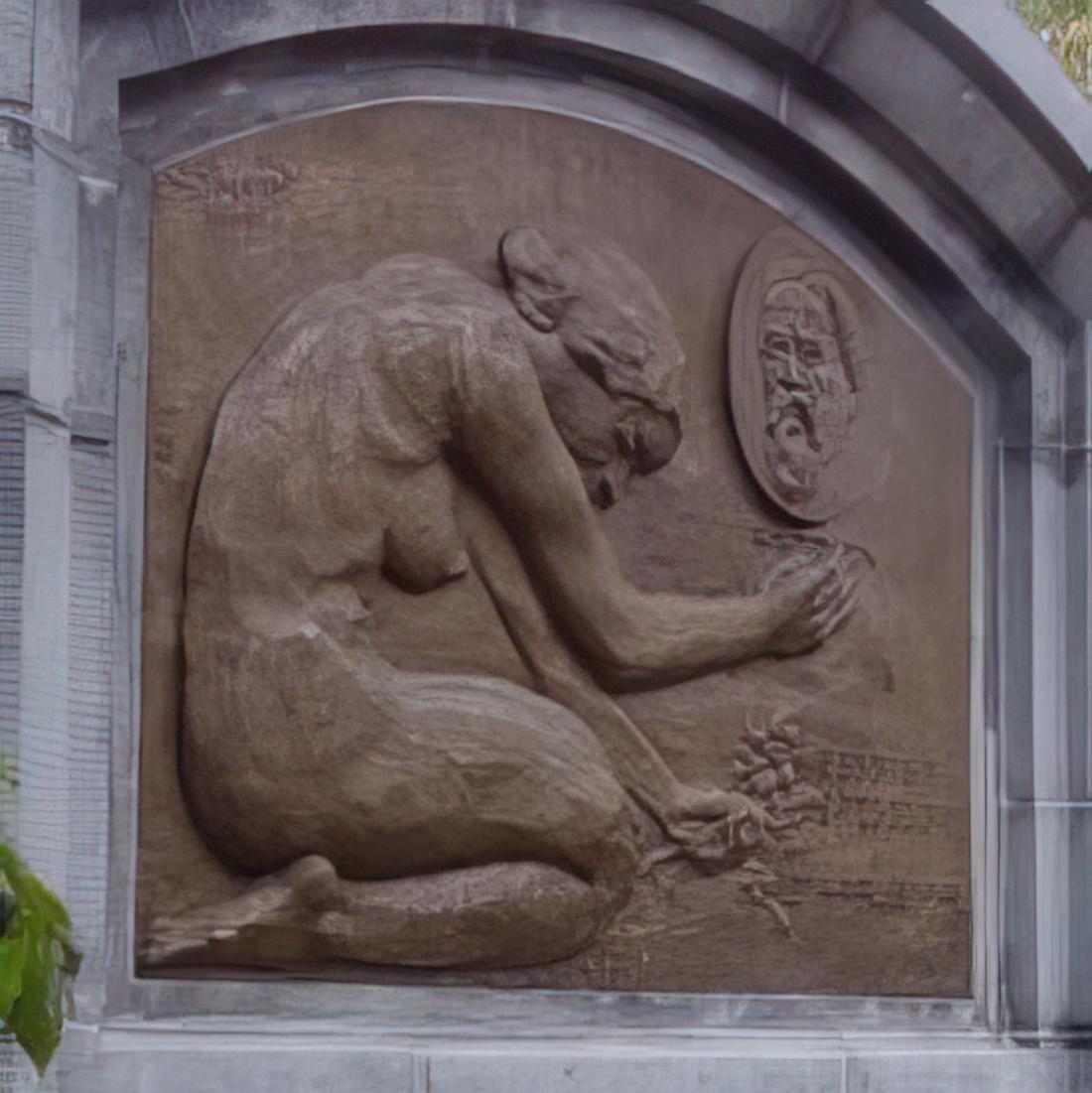

Monument Simonon, réalisé par Cécile Douard et Angelo Hecq, 1934.

Depuis 1885, la commune de Ghlin peut être considérée comme pionnière en raison de l’implantation d’une école privée pour les enfants aveugles qui, par la suite, deviendra l’Institut spécial pour Aveugles de Ghlin et finalement l’œuvre des Amis des Aveugles. L’initiateur de ce projet est un Namurois, Léonard Simonon (1827-1906), lui-même aveugle, auquel est dédié un imposant mémorial. Au cœur d’un ensemble en pierre stylisé, un bas-relief alterne allégorie et représentation du visage de Simonon inscrit dans un médaillon. Le bas-relief comprend d’ailleurs un texte en braille, tandis que, sur la base principale du monument, la mention suivante apparaît en lettres foncées :

HOMMAGE A LEONARD SIMONON

1827 – 1906

FONDATEUR ET PREMIER DIRECTEUR

DE CET INSTITUT

Réalisé sur les plans de l’architecte Angelo Hecq, le mémorial est signé par Cécile Douard, artiste française qui, à 33 ans, perdit la vue et se consacra à la Ligue Braille qu’elle présida de 1926 à 1937. Son bas-relief date de 1934, année où a lieu l’inauguration du mémorial installé devant l’Institut d’enseignement. En 2014, il a fait l’objet d’une rénovation intégrale.

L’école privée pour aveugles de Ghlin n’est pas le premier projet de Léonard Simonon ; ce pédagogue a en effet déjà ouvert ce type d’enseignement en Allemagne et à Namur quand il arrive aux portes de Mons. Jusqu’alors considérés comme des retardés vivant aux marges de la société, les aveugles qui sont pris en charge par Simonon sont de jeunes enfants ou des adolescents auxquels de réelles perspectives d’avenir sont offertes par l’apprentissage du Braille d’une part, et d’activités adaptées, artisanales (vannerie, etc.) ou culturelles (harmonie de musique, etc.) d’autre part. Regroupant de nombreux enfants et organisant une vie en internat, l’école de Ghlin est relativement bien acceptée dans son environnement, mais souffre cruellement de moyens. Au décès de Léonard Simonon, sa veuve prend le relai et parvient à maintenir son initiative. Au lendemain d’une Grande Guerre dévastatrice, elle convainc les autorités provinciales du Hainaut, en particulier le député permanent Paul Pastur, d’assurer la pérennité de l’Institut, désormais public, pour aveugles de Ghlin. De 1937 à 1949, Achille Simonon devient le directeur de l’Institut, tout en présidant l’œuvre « Les Amis des Aveugles » : celle-ci se distingue désormais de l’Institut et s’occupe notamment de l’aide aux aveugles sortis de l’Institut ; en 1929, elle s’est constituée en asbl. Assurément, la démarche pionnière de Léonard Simonon a réussi à s’inscrire dans la durée, modifiant progressivement le regard de la société à l’égard les aveugles.

En 1934, l’inauguration du mémorial Simonon est doublement symbolique. S’il rend hommage à ce dernier, le monument est aussi l’œuvre d’une artiste qui a perdu progressivement la vue et s’est consacrée à la cause des aveugles. Née à Rouen, elle connaît la vie de bohême aux côtés de son père, régisseur de théâtre, mais surtout de sa mère, pianiste de théâtre qui se produit régulièrement en Belgique, notamment à Mons. Attirée par le dessin et la peinture, elle suit les cours de Portaels à l’Académie de Bruxelles et celui-ci l’envoie à Antoine Bourlard, le directeur de l'Académie des Beaux-Arts de Mons, qui finit par la recevoir dans son atelier et par devenir son professeur. S’essayant à toutes les techniques sur des tableaux essentiellement de fleurs, la jeune artiste s’oriente ensuite vers le portrait. Celui de Bourlard, présenté à Mons en 1895, connaît un certain succès qui en appelle d’autres : de nombreux bourgeois de la cité hennuyère se font tirer le portrait par la jeune artiste. Attirée tant par les charbonnages que par la campagne, elle se laisse ensuite inspirer par des hiercheuses, par les travaux des champs et les fumées des usines. Les glaneuses de charbon est son œuvre la plus aboutie et la mieux connue. C’est alors que la cécité priva Cécile Douard de son expression artistique (1899). Si une « rétrospective » est consacrée à sa peinture dans le cadre de l’Exposition internationale de Charleroi en 1911, Cécile Douard parvient à trouver dans la musique, dans le chant, dans la dispensation de cours d’art et dans la sculpture et le modelage d’autres moyens d’exprimer son talent. Au toucher, à partir des années 1920 et 1930, elle exécutera des médaillons, des bas-reliefs et des bustes d’une grande force. Initiée à l’écriture Braille, elle soutient aussi le projet de Léonard Simonon et, comme on l’a déjà mentionné, elle sera désignée à la présidence de la Ligue Braille de 1926 à 1937.

Quant à Angelo Hecq (Piéton 1901-1991), il est tout à la fois sculpteur et architecte, auteur de bustes en terre cuite, de céramiques, de portraits et, comme de nombreux artistes de sa génération, il est sollicité à diverses reprises pour réaliser des monuments aux victimes des deux guerres ou en faveur de la paix (Tamines, Andenne, Pâturages, etc.). Même pour de telles commandes officielles, celui qui signe parfois Angelo ne renonce pas à son style d’inspiration cubiste. Professeur de sculpture à Saint-Luc Mons, il signe des réalisations originales pour la manufacture Boch frères Kéramis avant la Seconde Guerre mondiale et il travaille aussi pour les céramistes d’Andenne. En plus du monument Simonon, Angelo Hecq est l’auteur d’un buste dédié à Verhaeren (1937).

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

D'après l'inventaire 1957 du Département des Beaux-Arts

http://www.mons.be/decouvrir/mons/villages-de-mons/ghlin-1

http://www.braille.be/fr/chercher

Jeanne VERCHEVAL, Cécile Douard, un regard retrouvé, La Louvière, L’image et l’Écrit et PAC, 2014

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. II, p. 553

Pol STIÉVENART, dans La Vie wallonne, 1ère année, n°5, 15 janvier 1921, p. 203-211

Christiane PIÉRARD, dans Biographie nationale, t. 31, col. 260-269

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 507 et 688

Norbert POULAIN, Angelo Hecq, dans Interbellum, bulletin…, 2005, n°25-3, p. 7-15

Rue du Temple 2

Au carrefour avec la route de Mons

7011 Ghlin

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

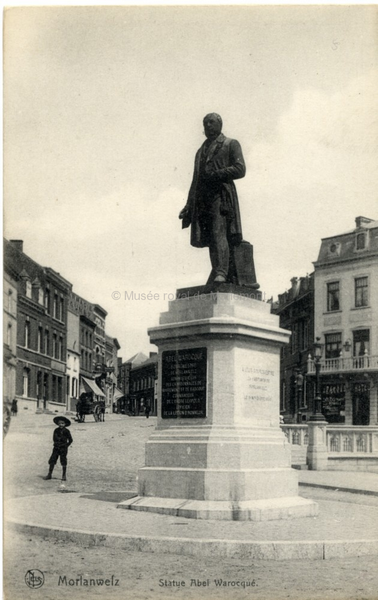

Monument Abel WAROCQUE

Statue Abel Warocqué ; 15 novembre 1868.

Réalisée par Guillaume Geefs.

Après celui d’Henri De Gorge inauguré en 1855 au Grand-Hornu, la statue d’Abel Warocqué est l’un des tout premiers monuments dédié à un capitaine d’industrie dans l’espace public de Wallonie. Dressé sur la Grand place de Morlanwelz, le monument rend aussi hommage à celui qui administra la commune pendant près de trente ans. Sur le socle en pierre sont en effet gravées les mentions suivantes :

« À leur bourgmestre,

les habitants de Morlanwelz

Le 15 novembre 1868 ».

« À leur administrateur,

les employés des charbonnages de Mariemont et de Bascoup ».

Les deux grandes activités locales du grand-père de Raoul Warocqué sont ainsi mises en évidence : son rôle politique et son rôle économique. L’emplacement n’est pas neutre puisque la statue Warocqué est placée devant l’église qu’il fit construire en 1862-1864 selon les plans de l’architecte bruxellois Laureys, et surtout sur l’emplacement de l’ancienne église, détruite en 1863.

Fils aîné de Nicolas Warocqué (1773-1838), Abel (1805-1864) est rapidement appelé à lui succéder dans les diverses industries et participations familiales, principalement les charbonnages de Mariemont et de Bascoup. Seul propriétaire de Mariemont en 1838, il mène une politique d’investissements portant à la fois sur l’amélioration des voies de communication, sur les con

ditions de travail (logements ouvriers) et la prise de participation (sidérurgie, assurance, chemins de fer, etc.). En 1855, il obtient une médaille d’or à l’Exposition universelle de Paris pour une machine de son invention : la « warocquière » est une « échelle à vapeur » destinée à faciliter la montée et la descente des mineurs. Désigné comme bourgmestre de Morlanwelz, défenseur du programme libéral, il dirige l’entité de 1836 à 1864.

C’est ce « héros » du XIXe siècle que Guillaume Geefs (1805-1883), son contemporain, est chargé de figer pour l’éternité. Formé à l’Académie d’Anvers, le jeune Geefs a été rapidement repéré par ses professeurs ; une bourse lui a permis de parfaire sa formation à Paris et, à son retour, il était nommé professeur de sculpture à l’Académie d’Anvers (1833-1840). Membre de la classe des Lettres de l’Académie dès 1845, il la préside de 1858 à 1883. Il était membre de l’Institut de France. Présent dans différents salons, il s’impose avec le modèle de la statue du Général Belliard et le monument funéraire du comte Frédéric de Mérode. Le jeune royaume de Belgique venait de trouver l’un de ses sculpteurs capables de figer dans la pierre (ou le bronze) les personnes et les événements les plus illustres du pays. Répondant aux multiples commandes destinées à orner les églises, les places, les édifices, les cimetières ou les salons de toute la Belgique, il livre à Anvers une statue de Rubens (1840) et à Liège, celle de Grétry (1842), avant de réaliser de nombreuses statues de Léopold Ier. C’est donc un artiste renommé et chevronné qui réalise, pour Morlanwelz, la statue Warocqué.

Le bourgmestre et grand patron est représenté debout, en costume d’époque ; à l’arrière de la jambe gauche, le sculpteur évoque explicitement l’invention de Warocqué, à savoir la warocquière : le nom est mentionné au bas d’une sorte de longue feuille de dessin où sont représentés deux mineurs montant ou descendant dans un puits de mine maçonné. Le sculpteur anversois Guillaume Geefs signe sa réalisation par la mention « Gme Geefs/statuaire du roi/Bruxelles » gravée dans le bronze.

Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 656-657

Sybille VALCKE, dans Jacques VAN LENNEP, La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 415-417

Jean-Jacques HEIRWEGH, Patrons pour l’éternité, dans Serge JAUMAIN et Kenneth BERTRAMS (dir.), Patrons, gens d’affaires et banquiers. Hommages à Ginette Kurgan-van Hentenryk, Bruxelles, Le Livre Timperman, 2004, p. 434

Hervé HASQUIN, La Wallonie, Son histoire, Bruxelles, Luc Pire, 1999, p. 144

Grand Place

7140 Morlanwelz

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

Buste Henri De Gorge

Buste Henri De Gorge, sculpteur/fondeur inconnu, début du XXe siècle (après déplacement).

Quand on évoque une statue de Henri De Gorge au Grand-Hornu, l’œuvre qui se trouve au centre de la cour elliptique de l’architecte Bruno Renard vient immédiatement à l’esprit ; elle a été réalisée par Égide Mélot et inaugurée en 1855 et est la toute première statue élevée en Wallonie en l’honneur d’un patron d’industrie. Pourtant, à quelques centaines de mètres de ce monument, se trouve un autre buste du patron minier. Sur la place Saint-Henri, ce buste en fonte occupe lui aussi une position centrale, mais tant par sa taille que par les arbres qui l’entourent, ce buste se fait plus discret et est beaucoup moins connu. Si la statue d’Égide Mélot semble mettre en évidence les qualités de l’entrepreneur, le buste de la place Saint-Henri rend davantage hommage à l’initiative exceptionnelle que représentait, dans l’Europe du premier tiers du XIXe siècle, la construction d’une cité ouvrière comprenant plusieurs centaines de maisons.

Situé entre la rue Sainte-Louise et la rue de Wasmes, entre les bornes des puits miniers n°1 Sainte-Augustine et Sainte-Marie-Antoinette, ce monument De Gorge est composé d’un socle en pierre d’une dimension considérable au regard du buste en fonte qu’il est destiné à porter. Comprenant trois étages, le piédestal fait l’objet d’une décoration sommaire dans sa partie centrale, avec des colonnes torsadées à chaque angle, surmontées d’un chapiteau sommaire ; c’est à ce niveau qu’apparaît la dédicace datée :

À

LA MEMOIRE

DE

H.J. DEGORGE

MDCCCXXXII

Derrière un fronton arrondi, décoré de deux oiseaux, un ultime socle simplement poli soutient le buste noir de Henri De Gorge. L’année 1832 mentionnée est celle du décès de l’industriel.

Propriétaire et directeur des charbonnages du Grand-Hornu, dans le Couchant de Mons, propriétaire d’autres concessions plus au sud, Henri Degorge (1774-1832), dit De Gorge-Legrand, a durablement frappé l’imaginaire de ses contemporains en réalisant, à partir de 1823, un ambitieux projet architectural sous la forme d’une cité ouvrière modèle. Conçu par l’architecte tournaisien Bruno Renard, le site du Grand-Hornu est progressivement achevé dans les années 1830, avec la fameuse salle de l’Atelier de Construction de Machines à Vapeur et de Mécaniques (1831-1832). L’épidémie de choléra qui frappe l’Europe en 1832 emporte cet entrepreneur originaire de Lille qui venait d’être désigné pour représenter l’arrondissement de Mons au Sénat. Il ne verra donc pas la fin de la construction de toute la cité ouvrière et des différents aménagements. Ainsi sur la place Saint-Henri était installée une puissante machine à vapeur qui assurait l’exhaure des eaux de la mine. On pouvait s’y procurer de l’eau dont la température variait selon les besoins : l’établissement des bains se trouvait à proximité.

C’est donc sur cette place que le buste de Henri De Gorge fut installé au début du XXe siècle. « Ce ne fut pas sa destination première : il fut d’abord installé au croisement des deux allées du bois de Colfontaine, au sud du bassin minier », indique Hubert Watelet. Sans qu’il soit possible de le dater avec davantage de précision, le monument ne porte la signature d’aucun sculpteur ni architecte.

Sources

Léopold DEVILLERS, dans Biographie nationale, t. 8, col. 115-117

Hubert WATELET, dans Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 166

Jean-Jacques HEIRWEGH, Patrons pour l’éternité, dans Serge JAUMAIN et Kenneth BERTRAMS (dir.), Patrons, gens d’affaires et banquiers. Hommages à Ginette Kurgan-van Hentenryk, Bruxelles, Le Livre Timperman, 2004, p. 430 et 434.

Marie-Laure ROGGEMANS, Jean-Marie DUVOSQUEL, Autour du Grand-Hornu, Bruxelles, Crédit communal & Fondation roi Baudouin, 1989

Hubert WATELET, Le Grand-Hornu. Joyau de la révolution industrielle et du Borinage, Bruxelles, 1993, 2e éd., dont p. 49

Place Saint-Henri

À hauteur du n°214 de la rue de Mons

7301 Hornu

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Statue Érard de la Marck

Au milieu du XIXe siècle, afin de doter l’institution provinciale de Liège d’un bâtiment digne de ce niveau de pouvoir, d’importants travaux sont entrepris autour de l’ancien palais des princes-évêques. Propriétaire des lieux (1844), l’État belge retient le projet du jeune architecte Jean-Charles Delsaux (1850) et lui confie la mission de réaliser une toute nouvelle aile, en style néo-gothique, sur le côté occidental du Palais. Face à la place Notger, Delsaux (1821-1893) achève l’essentiel du chantier en 1853, mais des raisons financières l’empêchent de réaliser la décoration historiée qu’il a prévue pour la façade du nouveau palais provincial. Vingt-cinq ans plus tard, le gouverneur Jean-Charles de Luesemans prend l’avis d’une commission pour déterminer les sujets et les personnes les plus dignes d’illustrer le passé de « la Nation liégeoise ». Placés sous la responsabilité de l’architecte Lambert Noppius (1827-1889), une douzaine de sculpteurs vont travailler d’arrache-pied, de 1877 à 1884, pour réaliser 42 statues et 79 bas-reliefs. Elles racontent l’histoire de la principauté de Liège, privilégiant les acteurs du Moyen Âge.

Dès la mi-octobre 1880, 27 des 42 statues sont achevées, validées par la Commission et mises à leur emplacement respectif. Celle d’Érard de la Marck est parmi celles-ci.

À titre personnel, Léopold Noppius, le frère de l’architecte liégeois, signe onze décorations particulières, dont 9 statues de personnalités majeures de l’histoire de la principauté de Liège, parmi lesquelles l’ambitieux prince-évêque de Liège et cardinal de Valence, Erard de la Marck (1472-1538), celui qui fit entrer la principauté dans la Renaissance. Placée entre Albert de Cuyck et Saint-Hubert, sa statue est située en plein centre du péristyle, témoignant de l’importance du personnage dans la manière de retracer l’histoire liégeoise au milieu du XIXe siècle. Élu Prince-Évêque de Liège le 30 décembre 1505 et sacré en mai 1506, celui qui est né à Sedan quatre ans après la destruction de Liège par les troupes bourguignonnes ne cache pas vouloir jouer un rôle en vue dans la politique européenne de son temps Fait évêque de Chartres par le roi de France en 1507, il négocie le statut de la principauté de Liège et, en dépit d’une neutralité affirmée, fait alliance avec Charles Quint qui l’ordonne évêque (1520) puis cardinal de Valence (1521), en échange de sa protection. Reconstructeur de la cité, mécène de Lambert Lombard, correspondant d’Erasme, il rétablit l’ordre dans les finances et n’hésite pas à mâter violemment l’insurrection des Rivageois (1531). Sa présence sur la façade du jeune Palais provincial ne pouvait se discuter : n’était-il pas celui qui avait fait reconstruire le palais des princes-évêques dans le style qu’on lui connaît aujourd’hui, après l’incendie de 1505 ? Avec son porte-chef caractéristique, la statue d’Érard de la Marck est l’une des rares montrant le personnage en train de lire le long manuscrit qu’il tient entre les mains. Peut-être s’agit-il du traité garantissant la neutralité liégeoise.

Avant ce chantier de décoration, Léopold Noppius dont l’atelier accueillait le tout jeune Léon Mignon avait déjà signé quelques bas-reliefs, médaillons et bustes en région de Liège, comme sur le fronton du portique d’accès à l’Institut de Zoologie de l’Université de Liège. Réalisant des statues s’inspirant de sujets religieux (Vierge, Saint-Sébastien, etc.) qui ornent les églises, il rédige et publie, en 1880, un Projet de cortège historique pour Liège. Après le succès rencontré par celui organisé à Bruxelles à l’occasion des cinquante ans de la Belgique, il présente aux autorités liégeoises, et aussi à tous les partenaires du pays wallon, un projet de cortège historique qui pourrait se dérouler à Liège afin d’honorer et de glorifier tous ceux qui ont contribué à l’histoire de la principauté de Liège, voire du pays wallon. Nombre des personnalités évoquées dans son opuscule se retrouvent sur la façade du palais provincial.

Sources

Léopold NOPPIUS, Cortège historique, Liège son passé son présent, Liège, éd. Blanvalet et Cie, 1880

Jean LEJEUNE (dir.), Liège et son palais : douze siècles d’histoire, Anvers, Fonds Mercator, 1979

Julie GODINAS, Le palais de Liège, Namur, Institut du Patrimoine wallon, 2008, p. 94

http://perso.infonie.be/liege06/07sept.htm

http://www.chokier.com/FILES/PALAIS/PalaisDeLiege-Masy.html (s.v. août 2013)

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. II, p. 231

Jean-Luc GRAULICH, dans Musée en plein air du Sart Tilman, Art&Fact asbl, Parcours d’art public. Ville de Liège, Liège, échevinat de l’Environnement et Musée en plein air du Sart Tilman, 1996

Henri LONCHAY, Biographie nationale, t. 13, col. 497-511

La Meuse, 2 octobre 1880

Façade latérale du Palais provincial

Place Saint-Lambert 18A

4000 Liège

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Fontaine Zénobe Gramme

Afin d’honorer leur illustre citoyen né dans le village en 1826 et décédé à Paris en 1901, les autorités communales de Jehay n’ont pas tardé à inaugurer une fontaine publique. Dans un style inspiré du XVIIIe siècle, la fontaine en pierre calcaire comporte un médaillon en bronze figurant le profil gauche du célèbre inventeur de la dynamo qui vécut plusieurs années au n°2 d’une rue de Jehay désormais appelée… rue Zénobe Gramme. Sous le médaillon orné de couronnes et lauriers, ont été gravés dans la pierre les mots suivants :

Zénobe Gramme

Inventeur de la dynamo

industrielle

Né à Jehay-Bodegnée

Le 4 avril 1826

Sous l’inscription, un bec délivre de l’eau dans un bac arrondi. À l’arrière de la fontaine, deux plaques en bronze sont insérées dans la pierre. L’une est un bas-relief présentant Z. Gramme à son atelier en train de réfléchir à sa future invention qui apparaît dans la partie supérieure gauche ; en haut à droite, on peut lire sa devise LABOR. En dessous du bas-relief, une plaque donne l’historique du monument et identifie les généreux donateurs de la souscription publique lancée par un comité de particuliers :

« Ce monument élevé

par les habitants de la commune de Jeah-Boegnée

à la mémoire de leur illustre concitoyen

avec le généreux concours

du Comité de la manifestation Gramme-Liège 1905

et de la famille des comtes van den Steen de Jehay

a été inauguré le 4 août 1907 ».

Peut-être faut-il attribuer à Émile Dave, dont la signature apparaît sur le bas-relief arrière l’ensemble de la réalisation.

Quant à Zénobe Gramme, nul n’ignore que le menuisier bricoleur et curieux qu’il était a réussi à transformer les lois de la physique en un simple instrument fiable. Après plusieurs brevets divers, Gramme dépose celui de son innovation majeure en 1869 pour une machine dynamoélectrique. À la tête de sa propre société, il parviendra à vendre son « produit » de plus en plus perfectionné à l’industrie. C’est à la fois à un patron d’industrie qui a réussi et à un inventeur qui a révolutionné le monde que le monument rend hommage.

Sources

Une certaine idée de la Wallonie. 75 ans de Vie wallonne, Liège, 1995, numéro spécial de La Vie wallonne, t. LXIX, p. 21

Rue Petit Rivage

Jehay 4540

Paul Delforge

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Mémorial Marcellin LAGARDE

Né à Sougné, en décembre 1818, dans une famille originaire du Midi, Marcellin-François La Garde doit toute son instruction au curé de Dieupart. Quand il arrive à Liège, en 1837, il suit des cours de Droit à l’Université de Liège et travaille dans un bureau de rédaction au journal liégeois L’Espoir. En 1843, il parvient à être nommé au poste d’historiographe au Ministère de l’Intérieur. Installé à Bruxelles, il est chargé de travaux historiques pour le gouvernement belge. En 1848, il se retrouve professeur d’histoire à l’Athénée d’Arlon, puis il est désigné à l’Athénée d’Hasselt, titulaire de la charge de rhétorique, de 1851 à 1879, année de son admission à la retraite.

Après ses premières études à caractère historique, La Garde (ou Lagarde) s’essaie au roman historique (Les derniers jours de Clairefontaine, 1850 et Le dernier sire de Seymerich, 1851), avant de publier ses premiers contes, genre dans lequel il conquiert ses lettres de noblesse, principalement avec Le Val d’Amblève. Histoire et légendes ardennaises (1858) puis Histoire et légendes du Val de Salm (1865). Ses histoires sont le plus souvent inventées ou inspirées de chroniques ayant marqué les esprits. Évoquant le bien et le mal souvent représenté par le diable, elles deviendront progressivement récits du folklore ardennais.

La longue présence de La Garde en pays flamand influence le professeur wallon : ses tentatives pour maîtriser la langue flamande sont vaines ; il ne se sent pas chez lui ; il a le mal du pays ; ses heures de loisir, il les occupe dès lors tantôt à la promenade dans la vallée du Geer, tantôt à l’écriture, sa plume s’évadant vers sa chère Wallonie ou dans la relation de ses ballades solitaires. D’autres ouvrages – Le Tresseur de Roclenge, Les Templiers de Visé, Faux Patacon, Récits des bords du Geer – sont inspirés par cette atmosphère. Sans difficultés, les écrits de Lagarde – poète ou prosateur – le classent parmi les romantiques de son temps. En 1870, il fonde une revue qu’il appelle L’Illustration européenne. Il sera le directeur et le rédacteur en chef de cette revue hebdomadaire publiée à Bruxelles jusqu’à son décès, à Saint-Gilles, en 1889. C’est à titre posthume que sera publié en 1929, Le Val de l’Ourthe. Histoire et légendes ardennaises et, après quelques années de purgatoire, l’écrivain wallon reviendra séduire nombre de lecteurs à la fin du XXe siècle.

Cette longévité, les irréductibles sympathisants de Marcellin La Garde l’avaient bien pressentie, eux qui se mobilisèrent pour ériger un mémorial en son honneur. Inauguré en septembre 1932, dans l’atmosphère des fêtes de Wallonie, le mémorial dû au sculpteur Georges Petit (1879-1958) présente les traits du conteur et le sujet d’une de ses légendes : Le passeur d’eau de Sougné. Il est d’ailleurs installé à l’endroit où – « avant » – on pouvait traverser l’Amblève et, singulièrement, là où s’est déroulé le drame raconté par celui qui en fut le témoin. Les pierres du monument « tirées toutes vives du vieux sol ardennais, sont le symbole des aspirations populaires (…) du poète ; elles présentent la variété de couleur et de structure qui font le chatoiement de notre antique terroir » (Lepage).

Le mémorial Marcellin Lagarde a été réalisé par Georges Petit (25 septembre 1932).

Né à Lille, de parents liégeois, Georges Petit a grandi à Liège et peut-être ses parents lui ont-ils lu ou raconté les histoires écrites par La Garde. Nul ne le saura jamais. Mais au début des années 1930, celui qui a reçu une formation artistique à l’Académie des Beaux-Arts se voit confier la réalisation du mémorial de l’écrivain. Depuis 1901, date de ses premières œuvres, Georges Petit occupe avec autorité la scène artistique liégeoise (Jacques Stiennon). Il doit cette position aux multiples commandes officielles reçues autant qu’à sa maîtrise précoce de son art. Sa sensibilité et sa capacité à transformer une anecdote en symbole universel ont influencé durablement ses élèves, parmi lesquels Oscar et Jules Berchmans, Robert Massart, Louis Dupont et Adelin Salle.

D’abord attiré par les portraits, Petit a livré plusieurs bustes de grande facture, tout en s’intéressant à la condition humaine. Marqué par la Grande Guerre, l’artiste y puise une force qui se retrouve dans ses réalisations des années 1917 à 1927, période qui précède de peu la réalisation du Mémorial La Garde. Ce dernier correspond à une période où, comme épuisé par tant de souffrances, Georges Petit choisit la peinture de chevalet et devient plus léger, sans tomber dans la facilité. Les visages humains tendent à disparaître et tant les paysages que les traditions wallonnes l’inspirent, peut-être influencé par ses lectures des ouvrages de La Garde, en peinture, comme dans ses médailles (qui sont très nombreuses et d’excellente facture), voire dans les quelques sculptures qu’il exécute encore.

Ainsi, incrusté sur un rocher placé verticalement sur d’autres, le bas-relief Marcellin La Garde a une forme et une taille assez particulière, avec son médaillon débordant et arrondi où l’écrivain est représenté quasiment de face. La surface principale, à la limite supérieure légèrement arrondie aussi, illustre l’Amblève et le passeur d’eau. Le nom de Marcellin La Garde entoure la tête dans le médaillon, avec la mention inhabituelle des lieux et dates de naissance et de décès. Quant à la dédicace qui borde la partie inférieure, elle présente la particularité de se lire d’abord sur les trois lignes de gauche, avant de poursuivre à droite :

CONTEUR DU VAL DE LA NATURE

DE L’AMBLEVE À L’HISTOIRE DE

ALLIA L’AMOUR L’ARDENNE.

Très vite, le monument devient un passage obligé lors de diverses manifestations, principalement celles organisées par les amis de la nature. Ainsi, en 1936, tous les participants à la 10e Journée de l’Amblève viennent rendre hommage à l’auteur des légendes du Val d’Amblève.

La Vie wallonne, septembre 1930, p. 31-32

La Vie wallonne, décembre 1933, CXLIX, p. 191-194

La Vie wallonne, 1984, n°394-395, p. 183-185

Jacques STIENNON (introduction), Georges Petit, catalogue de l’exposition organisée à Liège du 9 janvier au 2 février 1980, Verviers, 1980

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. II, p. 282

Discours de P. LEPAGE, dans Bulletin de l’Association pour la Défense de l’Ourthe, n°84, juin 1936, p. 193-196

Parc public

4920 Sougné-Remouchamps

Paul Delforge