Plaquet Jules

Socio-économique, Entreprise

Lieu et date de naissance et de décès inconnus

Créée en 1906 par Paul Bataille, la Compagnie des Ciments Belges est à l’origine une société familiale. Elle exploite le site de Gaurain qui reste l’une des plus grandes carrières d’Europe avec ses 100 hectares. En 1957, Jules Plaquet procède à une réorganisation de l’actionnariat des sociétés cimentières du Tournaisis et fonde la SA. Compagnie des Ciments Belges, dont le siège social reste à Gaurain-Ramecroix, et dont il est le président du Conseil d'administration et l’administrateur délégué. Lors de l’Exposition de Bruxelles en 1958, il préside le groupe des Mines, des Minières, des Carrières et des Industries calcaires. À la tête de la CCB, Plaquet est le plus grand pourvoyeur d’emplois de l’ouest du Hainaut. Cela ne l’empêche pas de veiller à la qualité des relations sociales : l’ambiance de travail au sein de la CCB est appréciée de tous.

Président de la Chambre de Commerce et d’industrie du Tournaisis (1962), Jules Plaquet a très tôt intégré la notion de décentralisation économique dans son processus de gouvernance. Portée surtout par les milieux syndicaux dans les années 1950, cette idée est relayée dans certains milieux patronaux et le patron de la Compagnie des Ciments belges apparaît comme un pionnier. Avec Jacques Hochepied et Henri Castel, il contribue à la création de la Sidého, Société intercommunale de développement économique du Hainaut occidental, dès l’entame des années 1960. Il en est le vice-président. Par ailleurs, il contribue aussi à la mise en place d’une Union wallonne des entreprises ; elle voit le jour le 2 avril 1968, sous la présidence de Léon Jacques. En accolant l’adjectif (wallonne) à l’union plutôt qu’aux entreprises, l’association s’ouvre aux entreprises étrangères qui s’installent en Région wallonne, et elle accueille indifféremment les entreprises industrielles et les autres. Il sera encore membre du Conseil économique wallon dans les années 1970.

Quant à la CCB, son patron profite de circonstances conjoncturelles favorables au début des années 1980 pour lancer un programme d’investissement d’un montant total de 250 millions d’€ sur 10 ans : nouveau broyeur calcaire, four, gigantesque broyeur à ciment, et gare d’expédition ferroviaire. En 1990, la famille Plaquet et les autres actionnaires vendent leurs actions au groupe Ciments Français dont le groupe Italcementi devient actionnaire principal en 1992.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Paul Delforge

Pieper Nicolas

Socio-économique, Entreprise

Liège 31/10/1870, Liège 23/06/1933

Pionnier de la fabrication mécanique des armes, Henri Pieper, père, avait quitté la Westphalie pour s’installer à Liège, dans une cité réputée de longue date pour la qualité du secteur de la fabrication d’armes. Habile mécanicien devenu patron d’industrie, il est l’un des co-fondateurs de la FN dont il est actionnaire de 1889 à 1895 ; il contrôle aussi le Crédit général liégeois SA, en plus d’être à la tête de sa propre société de fabrication d’armes. Le père a donné le goût des inventions à ses deux fils, Henri (deuxième du nom, et fils aîné) et Nicolas.

Au décès du père, en 1898, Nicolas se voit confier la direction des Établissements Pieper, société spécialisée dans la fabrication mécanisée de fusils de chasses, mais aussi de mécanique automobile. La société dispose d’ateliers à Liège et à Nessonvaux. Il tente d’orienter les activités dans plusieurs directions (vélos, automobiles, motocyclettes), mais le succès n’est pas au rendez-vous et, en août 1905, la société est dissoute. Évincé de la nouvelle société Anciens Établissements Pieper créée en 1905, Nicolas crée sa propre fabrique d’armes la Fabrique d’armes automatiques Nicolas Pieper : armes de chasse, pistolets, armes de sport. Poursuivant la fabrication de fusils de chasse de divers types, inspirés des brevets de son père, il achète aussi plusieurs brevets à l’armurier Jean Warnant pour des pistolets automatiques auxquels il apporte des améliorations. Avec le dit « Basculant », Nicolas Pieper aura un certain succès auprès de la fabrique d’armes autrichienne Steyr qui les fabrique sous licence jusque dans les années 1930.

Avec son frère Henri, Nicolas Pieper occupera les années de la Grande Guerre en créant des jouets pour les enfants que fabrique la société Le Jouet Liégeois. Installé aux portes de la ville après l’Armistice, Nicolas Pieper fait l’acquisition du brevet de l’armurier Hippolyte Thonon et produit un pistolet de poche semi-automatique, copie du FN Browning 1906, qu’il commercialise sous le nom de pistolet Légia. Comme son père et son frère, il a déposé une série de brevets et de marques de fabriques.

Sources

Auguste FRANCOTTE, René LALOUX (préface), Fabrique nationale d’armes de guerre. 1889-1964, Liège, Desoer, 1965

Pascal DELOGE, Une histoire de la Fabrique nationale de Herstal, Liège, Céfal, 2012, p. 36 et 45

Robert HALLEUX, dans Freddy JORIS, Natalie ARCHAMBEAU (dir.), Wallonie. Atouts et références d’une région, Namur, 1995

Guy GADISSEUR, Michel DRUART, Qui est qui de l’Armurerie liégeoise. 1800-1950, s.l., éd. du Pécari, 2005, p. 211-212

Paul Delforge

Petit Michel

Socio-économique, Entreprise

Upigny 24/12/1953

Jeune agriculteur conscient des difficultés de son métier, Michel Petit se lance dans la diversification, entreprend de cultiver, en plus des céréales et des betteraves, des rhubarbes et des cerises (des Montmorency) de manière intensive, au point d’attirer un important confiturier qui rachète son exploitation. Par la suite, viendront encore des poiriers. Après une première tentative avec la maison française « Les Ducs de Gascogne » (1984), Michel Petit se lance seul, en 1985, dans l’élevage de canards mulards ; de différents séjours en France, il a appris les secrets de la fabrication du foie gras et des magrets, et la race hybride qu’il a sélectionnée lui permet d’espérer faire une percée sur le marché. Son projet vise à maîtriser l’ensemble de la chaîne de production, de l’élevage à la vente, en passant par le gavage et le marketing. Choisissant l’appellation « Upignac », inspiré du village d’Upigny près d’Eghezée où se trouve la ferme-château familiale depuis le milieu du XVIIIe siècle, tout en évoquant le Périgord, Michel Petit vise une production haut de gamme. Le patron d’Upignac s’impose rapidement comme le fournisseur attitré de plusieurs grandes maisons de bouche et développe un réseau de franchisés.

Prix de la Province de Namur 1992, Michel Petit est désigné Manager de l’année 1992 par le magazine Trends-Tendance. Les années 1990 sont marquées par l’ouverture de marchés à l’exportation, tandis que le manager de la SA Upignac consacre beaucoup de temps à convaincre Gaïa et d’autres détracteurs du foie gras que sa société respecte scrupuleusement les normes de la Région wallonne en matière de gavage. La formation au métier de gaveur est d’ailleurs une particularité de l’entreprise qui, avec une production annuelle variant entre 30 et 50 tonnes de foie gras est leader sur le marché wallon. À la fin des années 1990, les produits Upignac font leur entrée dans la grande distribution. S’étant agrandie dans le Namurois pour faire face à la demande, la société familiale rachète la société des Foies gras de Strasbourg, ce qui l’amène sur le marché des foies gras d’oies en plus des foies gras de canards. Ce rachat conduit aussi Upignac vers le secteur des restaurateurs. En 2012, l’entreprise familiale est rachetée par le holding « familial » Gourmet Food. Actionnaire et cofondateur du holding, Michel Petit devient administrateur d’Upignac et continue à veiller à son développement et à la qualité. Un différend avec l’un des nouveaux CEO a ramené Michel Petit à exercer comme administrateur délégué ad interim entre avril et octobre 2013, avant que Bernard Bleus soit engagé pour développer la maque Upignac au niveau international.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Paul Delforge

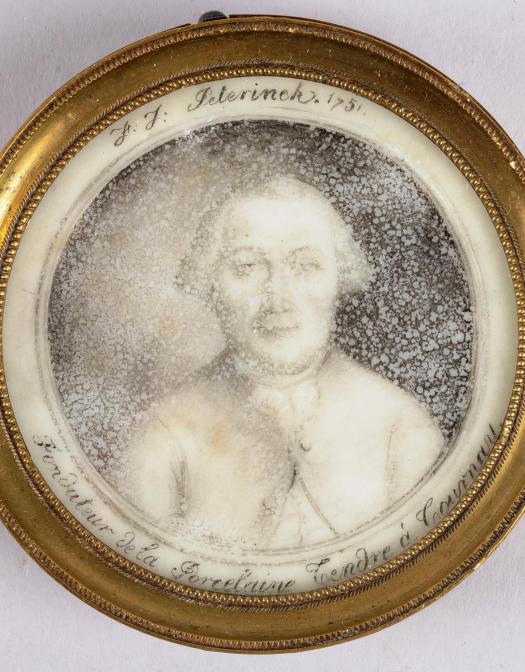

Peterinck François-Joseph

Socio-économique, Entreprise

Lille 04/10/1719, Tournai 25 ou 26/11/1799

Au cours de la guerre de Succession d’Autriche (1740-1748), l’armée française s’empare de Tournai en 1745 et l’occupe jusqu’en 1748 et le traité d’Aix-la-Chapelle par lequel Louis XV rend Tournai à l’Autriche. Durant cette période troublée, un jeune Lillois sert dans le corps du génie français, s’occupe de la démolition des fortifications de Menin (1746), avant de se pencher sur celles de Tournai (1747). Quand les armées françaises se retirent, le jeune Peterinck s’installe à Ath où il fait commerce de charbon, avant d’investir à Tournai, en 1750/1751, dans le rachat de la manufacture de faïences qu’avait fondée François Carpentier quelque temps plus tôt, puis dans l’installation d’une nouvelle usine de porcelaine. Pendant un demi-siècle, François(-Joseph) Peterinck ne va plus s’occuper que du développement de son entreprise, la hissant au sommet de la production européenne de son temps, au point de rivaliser avec les faïences de Sèvres et de Saxe.

Soutenue par la municipalité et par le gouvernement des Pays-Bas autrichiens qui accorde notamment à Peterinck un monopole de 30 ans pour la fabrication de la porcelaine sur tous les Pays-Bas (1751), la Manufacture impériale et royale de Tournai trouve d’abord un important débouché en pays wallon, avant de s’étendre à l’ensemble de l’Europe. C’est aussi la première fois que l’on fabrique ce produit en pays wallon.

Fabriquant de front une vaisselle de luxe de qualité supérieure, des sculptures variées et de la vaisselle courante peinte en émail bleu, ou brun de manganèse, à prix modique, Peterinck réussit à s’entourer d’artisans doués qui donnent à la porcelaine de Tournai un cachet spécifique et sa faïencerie un raffinement exceptionnel. Ainsi, même pour la vaisselle ordinaire, la clientèle reconnaît aisément les deux décors typiquement tournaisiens appelés « au ronda » et « à la mouche ». Atteignant son apogée entre 1763 et 1775, la société de Peterinck emploie 400 personnes à la fin du siècle, comme quatre fois moins en 1760.

Disposant sur place de terres propres à faire la céramique, Peterinck possède un autre avantage avec la proximité de Lille et de Saint-Amand où il a pu recruter des artistes doués (comme le peintre Duvivier) et des ouvriers connaissant les secrets du métier ; de surcroît, le privilège de la manufacture de Vincennes-Sèvres (seule en France à avoir le droit d’appliquer l’or sur les porcelaines) ne s’applique pas aux Pays-Bas. Malgré sa réputation et son succès, le projet industriel de Peterinck reste en permanence à la limite du déséquilibre financier ; il ne doit qu’aux soutiens extérieurs – surtout publics – d’avoir traversé les épreuves jusqu’en 1799. On en veut aussi pour preuve le fait qu’il est occupé à d’autres activités dans les années 1770 et 1780 : pavage de rues, construction de maisons, installation d’aqueducs, travaux de démolition, chercheur de houillères : bref, le patron de la manufacture multipliait les activités, dont celle de professeur de dessin à l’Académie des Beaux-Arts de Tournai, qu’il a contribué à fonder. Anobli par Marie-Thérèse, en 1769, François Peterinck adopte pour armoiries deux épées croisées, cantonnées de quatre croisettes, ce qui est aussi sa marque de fabrique.

Sources

Jacques STIENNON, dans Freddy JORIS, Natalie ARCHAMBEAU (dir.), Wallonie. Atouts et références d’une région, Namur, 1995

Jean LEMAIRE, La porcelaine de Tournai, histoire d’une manufacture, (1750-1891), Bruxelles, Renaissance du Livre, 2005

E-J. SOIL DE MORIALMÉ, dans Biographie nationale, t. XVII, col. 94-98

Revue du Conseil économique wallon, décembre 1966, n°81, p. 41-42

Histoire de la Wallonie (L. GENICOT dir.), Toulouse, 1973, p. 256

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Histoire. Économies. Sociétés, t. I, p. 340

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. II, p. 272-273

Paul Delforge

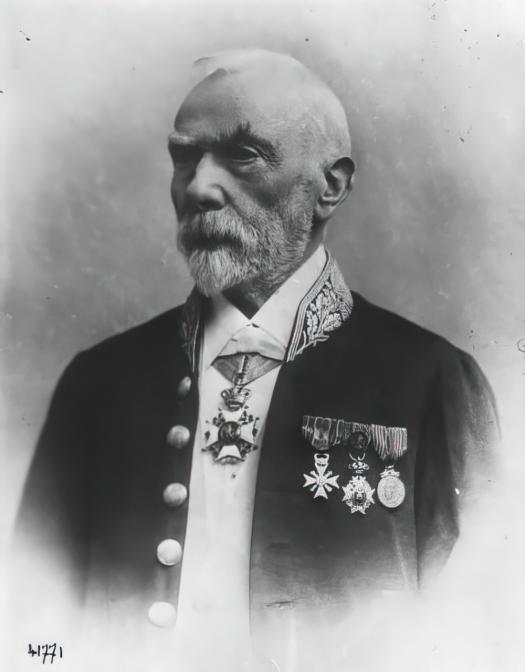

Mullendorff Eugène

Militantisme wallon, Politique, Socio-économique, Entreprise

Verviers 29/03/1834, Verviers 28/01/1920

Industriel du textile, Eugène Mullendorff était apparenté par mariage aux Sirtaine, autre famille bien connue du textile verviétois. La spécialité de Mullendorff était la fabrication du fil textile.

Comme beaucoup de patrons lainiers, il était aussi attiré par la politique. Ne cachant pas ses activités maçonniques, il était impliqué dans la vie du Parti libéral verviétois. Conseiller communal élu en 1865, il exerce, dès 1867, un mandat d’échevin : en charge des Travaux publics (1867-1872), il s’occupe ensuite des Finances (1872-1891). Conseiller provincial pour le canton de Verviers de 1874 à 1886, il fait partie de ces hommes politiques verviétois qui, à la suite d’Ortmans-Hauzeur, prirent le risque de soutenir l’imposant projet du barrage de la Gileppe et de développer une politique communale ambitieuse.

Succédant à Simon Lobet en 1891, Eugène Mullendorff va exercer comme bourgmestre de Verviers jusqu’à son décès, en 1920. Durant cette période, la ville de Verviers poursuit sa politique d’expansion urbanistique et de grands travaux : quand Mullendorff était aux travaux publics, on assiste à l’ouverture de nouveaux quartiers au-delà de la ligne de chemin de fer, vers Heusy, ainsi que du côté de Séroule. L’Athénée (1875), la gare de l’est (1876), l’Escalier de la Paix (1878) et l’École normale sont contemporains de l’inauguration de la distribution d’eau et du lancement de travaux d’égouttage. Alors que les premiers tramways circulent depuis 1884, on inaugure encore successivement le Grand Hôpital (1890), le nouveau Grand Théâtre (c. 1891), le nouveau Manège (1891), la nouvelle prison et la nouvelle caserne (1893), l’Institut supérieur des Textiles (1898), la Grand Poste (1904), tandis que Mullendorff insiste auprès des autorités, à Bruxelles, pour qu’une gare moderne voit le jour dans la cité industrielle.

C’est au titre de maire de Verviers qu’Eugène Mullendorff accepte d’être membre du Comité permanent du Congrès wallon qui se tient à Namur en 1891 ; il est d’ailleurs l’un des membres d’honneur des Congrès qui se tiennent entre 1891 et 1893. En 1905, en tant qu’industriel et politique, il accepte aussi de faire partie du comité de patronage du Congrès wallon qui se tient à Liège les 30 septembre, 1er et 2 octobre. Par ailleurs, depuis 1900, Eugène Mullendorff est devenu député. Il va siéger à la Chambre jusqu’en 1919 et connaît bien les débats qui animent alors le Parlement national. Sans hésitation, il rallie Jules Destrée lorsque ce dernier constitue un Parlement wallon informel. Dès octobre 1912, Mullendorff est l’un des délégués de Verviers à l’Assemblée wallonne (1912-1920) et il accepte aussi d’être membre protecteur de la Ligue wallonne de Verviers et membre du Comité d’Action wallonne de Verviers (1914). C’est lui qui accueille dans sa ville, le 21 septembre 1913, la première fête de la Wallonie. C’est aussi lui qui se retrouve aux premiers rangs lors de l’attaque allemande d’août 1914. Son arrestation par les Allemands, dès août 1914, frappera fortement l’opinion publique.

Sources

Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2001, t. II, p. 1156

André Zumkir, La genèse des partis politiques dans l’arrondissement de Verviers à l’époque du suffrage censitaire (1831-1893). IV. Les hommes, Liège, 1997, p. 38, 97, 138

Paul DELFORGE, L’Assemblée wallonne (1912-1923). Premier Parlement de la Wallonie ?, Namur, Institut Destrée, décembre 2012, coll. Notre Histoire n°10

Mandats politiques

Conseiller communal de Verviers (1865-1920)

Échevin (1867-1891)

Conseiller provincial (1874-1886)

Bourgmestre (1891-1920)

Député (1900-1919)

Délégué de Verviers à l’Assemblée wallonne (1912-1920)

Mottet Pierre

Socio-économique, Entreprise

Namur 16/12/1961

Diplômé de l’Institut d’Administration et de Gestion (IAG) en 1984, Pierre Mottet se révèle un étudiant brillant. Repéré par IBM, il est promis à une belle carrière au sein de l’entreprise américaine (1984-1987) quand ses anciens professeurs de l’IAG renseignent son nom à Yves Jongen. Le directeur du Centre de recherche du Cyclotron cherche un commercial. C’est en 1987 que Pierre Mottet accepte de relever ce défi ambitieux : devenir le responsable des ventes d’une toute jeune spin-off qui entend commercialiser des cyclotrons ! Sachant que cet appareil médical coûte quelques dizaines de millions de francs, que le produit semble révolutionnaire, mais que la jeune société issue de l’Université catholique de Louvain n’a aucun passé… et que ses seuls soutiens sont l’Université, l’Institut des Radioéléments de Fleurus (IRE) et un prêt sans intérêt de la Région wallonne pour un prototype, le jeune ingénieur commercial parvient à signer assez rapidement quatre contrats, au Japon, en Australie, en Chine et aux États-Unis.

Après ce début fulgurant, la suite est un peu plus difficile, mais IBA – initiales d’Ion Beam Applications – parvient à se faire un nom à l’échelle mondiale, dès le début des années 1990, en raison de la commercialisation des cyclotrons et de sa diversification dans la thérapie du cancer et l’ionisation industrielle, dans la brachythérapie, ainsi que, loin des applications médicales, dans le secteur des accélérateurs d’électrons (RhodotronR) à l’usage de l’industrie dans le domaine de la stérilisation. Fruit d’une expertise technologique acquise dans le nucléaire civil, IBA doit également son succès au savoir-faire du tissu industriel wallon : la coulée de l’acier dont sont composés les cyclotrons, la maîtrise de techniques d’usinage très pointues, la disposition d’ingénieurs, entre autres. S’appuyant sur de nombreux sous-traitants, IBA ne fabrique pas lui-même les cyclotrons, mais les conçoit, les développe, les commercialise et s’occupe de les installer dans le monde.

Leader mondial dans le domaine des cyclotrons, IBA vaut à ses deux fondateurs historiques, Yves Jongen et Pierre Mollet, d’être élus Managers de l’Année 1997 par Trends Tendance, encouragements mérités à la veille d’une mise en bourse de la société wallonne en laquelle personne ne croyait une décennie plus tôt. À l’occasion de sa transformation en holding coopérative, Yves Jongen cède les commandes d’IBA à Pierre Mottet qui devient administrateur délégué.

Vingt ans après la fondation, une quinzaine de cyclotrons (coût 100 millions/pièce) ont été commandés à travers le monde, un résultat exceptionnel. Après avoir intégré dans le Groupe IBA une série d’entreprises concurrentes et complémentaires, IBA enregistre, en 2001, le premier traitement d’un patient avec son système installé à l’hôpital de Boston. Spin-off devenue multinationale, PME wallonne occupant désormais plusieurs centaines de personnes dans le monde, IBA connaît quelques turbulences, mais reste finalement aux mains de ses fondateurs.

À partir de 2007, de nouveaux systèmes, plus compacts et moins onéreux (un quart du prix précédent), sont commercialisés en protonthérapie, bénéficiant régulièrement d’une série de perfectionnements brevetés (IBA en a déposé plus de 300) en matière de coût d’énergie, de volumes et d’efficacité. Après avoir procédé à la vente de la division « radiopharmaceutique » de la multinationale à un fonds d’investissement américain, Pierre Mottet se retire en janvier 2012, après 25 années consacrées à IBA. Laissant une entreprise qui recentre ses activités sur son cor business, en l’occurrence la vente de centres de protonthérapie, il reste actionnaire et accède à la présidence du Conseil d’administration en 2013. Vice-président du Conseil d’administration d’Agoria et d’eCapital, responsable d’Agoria-Wallonie, administrateur de l’Union wallonne des Entreprises, il est aussi membre du comité de direction de la FEB.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Martine MAESCHALCK, dans Jean-François POTELLE (dir.), Les Wallons à l’étranger, hier et aujourd’hui, Charleroi, Institut Destrée, 2000, p. 279

Dynamisme, octobre 2011, n°233

Paul Delforge

Mathieu Christophe

Socio-économique, Entreprise

Lodelinsart 20/01/1712, Noyant ( ?) 1783

C’est en s’appuyant sur le savoir-faire de la famille Mathieu que Jean-Jacques Desandrouin parvient à exploiter le charbon découvert dans le Hainaut et à fonder la Compagnie minière la plus puissante du XVIIIe siècle. Jacques Mathieu était un spécialiste des techniques d’exhaure, l’eau étant le pire ennemi des exploitants de houillères. Si Pierre Mathieu, le fils aîné de Jacques, fait la découverte d’Anzin et deviendra plus tard le directeur de la Compagnie, Christophe, le fils cadet, fera pour sa part fortune en France.

Avec son père et son frère, Christophe Mathieu avait appris sur le terrain, participé à la découverte d’Anzin et à l’installation de la « pompe à feu » du Fayat inaugurée en 1735, sur le site de la houillère de Lodelinsart. Après avoir travaillé sur le site des mines de Fresnes-sur-Escaut où il a notamment contribué à installer une machine à vapeur (1738), il décide de tenter sa chance sur d’autres chantiers.

Mettant en pratique son savoir-faire, il s’occupe d’abord de l’épuisement des eaux au port de Gravelines ; il travaille ensuite en Basse Normandie où il contribue à la découverte de houille, dirige des machines à feu, et est occupé dans des mines de plomb. En 1751, il découvre encore du charbon à Montrelais en Bas Anjou, avant de s'installer dans le Bourbonnais (1759) : là il donne une impulsion décisive au développement du bassin charbonnier de la Queune (Allier). Cet entrepreneur wallon est considéré en France comme un des pionniers de l’industrie charbonnière hexagonale.

Sources

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Histoire. Économies. Sociétés, t. I, p. 332

Édouard GRAR, Histoire de la recherche, de la découverte et de l'exploitation de la houille dans le Hainaut français, dans la Flandre française et dans l'Artois, 1716-1791, Valenciennes, 1850, t. III, p. 30-31

Paul Delforge

Mathieu Jacques

Socio-économique, Entreprise

Lodelinsart 26/09/1684, Fresnes-sur-Escaut 1747

C’est en s’appuyant sur le savoir-faire de Jacques Mathieu que Jean-Jacques Desandrouin parvient à exploiter le charbon découvert dans le Hainaut et à fonder la compagnie minière la plus puissante du XVIIIe siècle, la Compagnie d’Anzin (1757). Bailli de Lodelinsart, Jacques Mathieu est un spécialiste des techniques d’exhaure, l’eau étant le pire ennemi des exploitants de houillères. Il a d’abord assuré la direction technique des concessions houillères que le capitaine d’industries wallon possédait dans le bassin de Charleroi et de Mons.

Quand Desandrouin se lance dans l’exploration de nouveaux gisements du côté de Fresnes-sur-Escaut, Jacques Mathieu est encore de la partie. Quand le succès est enfin au rendez-vous, après trois années d’essais infructueux (1717-1720), Mathieu reçoit la direction de la nouvelle exploitation et s’installe à Fresnes. Mais Desandrouin n’est pas encore rassasié ; c’est à Anzin, en 1734, que du charbon est à nouveau découvert grâce cette fois à Pierre Mathieu (1704- 1778), l’aîné de ses enfants. Pendant de nombreuses années, Jacques restera le directeur des houillères de Fresnes-sur-Escaut, avant d’être affecté à Anzin.

Sources

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Histoire. Économies. Sociétés, t. I, p. 332

Édouard GRAR, Histoire de la recherche, de la découverte et de l’exploitation de la houille dans le Hainaut français, dans la Flandre française et dans l’Artois, 1716-1791, Valenciennes, 1848 et 1850, t. II et t. III

Paul Delforge

Materne Jean

Politique, Socio-économique, Entreprise

Wépion 22/07/1889, Jambes 21/06/1964

Malgré d’évidentes dispositions pour les études, Jean Materne interrompt ses humanités chez les Jésuites pour entrer dans la fabrique familiale : il a 15 ans. Quelques années plus tard, il succèdera à son père comme président-directeur général des Établissements Édouard Materne, entreprise installée à Jambes depuis 1896 et spécialisée dans la fabrication de confitures, de sirop et de conserves de fruits au naturel. Après la Grande Guerre et le pillage organisé par l’occupant, les Materne réinvestiront dans un outil plus moderne. Jean Materne partagera les commandes d’une entreprise en pleine expansion et poursuivra l’essor de l’initiative paternelle, disposant d’usines en Wallonie et en France dès 1938, qu’il gère de mains de maître, tout en contrôlant ses vergers et ses fermes productrices des matières premières.

Patron attentif au sort de son personnel, Jean Materne est tout autant au courant des progrès techniques de son temps. Les avantages des méthodes de conservation par le froid qu’il avait perçus avant-guerre sont confirmés à la Libération. Avec les Américains débarquent aussi les congélateurs. Dès 1946, Jean Materne installe à Grobbendonck une toute nouvelle usine qui sera spécialisée dans la fabrication de conserves de légume : comme les pots de confiture Materne, les produits Frima vont inonder le marché alimentaire, débordant les frontières belges.

Après l’Armistice de novembre 1918, l’industriel qui fréquente les milieux libéraux de longue date et connaît bien François Bovesse accepte de se présenter au suffrage des électeurs. Conseiller communal élu en 1926, il siège d’abord dans l’opposition, avant de s’imposer, dès 1933, comme le bourgmestre de Jambes… pour trente ans. Il va gérer sa commune comme une industrie, contribuant à son agrandissement, et la dotant d’égouts et d’un second pont sur la Meuse. Dans le même temps, il siège aussi au conseil provincial de Namur (1929-1945) qu’il préside à partir de 1936. Durant son mandat, il est un promoteur décidé de l’École hôtelière de Namur. De 1941 à 1964, il fut aussi le président du Foyer Jambois, société de logements sociaux : plus de 500 maisons seront construites à l’entame des années 1960.

À sa sensibilité libérale s’ajoute un intérêt pour la question wallonne. Président de la fédération libérale de Namur, il provoque la réunion constitutive de l’Entente libérale wallonne, qu’il préside de 1937 à 1950, afin « d’étudier les problèmes spécifiquement wallons et faire entendre, dans le cadre national, les aspirations de la Wallonie libérale ». De 1938 à 1940, Jean Materne est aussi l’un des délégués de Namur à l’Assemblée wallonne. Après la Seconde Guerre mondiale, l’industriel libéral apporte encore son soutien au Congrès national wallon, et fait partie de son Comité permanent (1945-1950) ; il préside aussi le comité provincial namurois du Conseil économique wallon, organisme informel dont il est aussi membre du comité de direction et administrateur (1945-1964). Sénateur provincial désigné en 1954, il abandonne ce mandat le 19 janvier 1963, et il est remplacé par Michel Toussaint. D’abord fort réticent à l’idée fédéraliste, il s’y ralliera prudemment durant les années 1950.

Trois ans après la disparition de Jean Materne, sa société est rachetée par un groupe américain, WR Grace, et cesse d’être une entreprise familiale. Raymond (1931-2007) ne succède à son père qu’à la tête de la commune de Jambes. Dans les années 1960, il avait acquis une propriété en bord de Meuse qui, après être devenue patrimoine communal en 1971, accueillera, en 1993, le siège de la présidence du gouvernement wallon, l’Élysette.

Sources

Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2001, t. II, p. 1085

Jacques MERCIER, Karl SCHEERLINCK, Made in Belgium, Un siècle d’affiches belges, Tournai, Renaissance du Livre, 2003, p. 81

Dictionnaire biographique namurois, sous la direction de Fr. JACQUET-LADRIER, Numéro spécial de la revue Le Guetteur wallon, n°3-4, Namur, 1999, p. 171

Cécile DOUXCHAMPS-LEFEVRE, dans Nouvelle Biographie Nationale, t. VI, p. 294-296

Mandats politiques

Conseiller communal de Jambes (1926-1964)

Bourgmestre (1933-1964)

Conseiller provincial (1929-1945)

Sénateur provincial (1954-1963)

Paul Delforge

Materne Edouard

Socio-économique, Entreprise

Dave 1856, Jambes 1934

Chacun s’accorde à citer la date de 1888 pour fixer la naissance d’une entreprise appelée à un bel avenir. C'est en effet à ce moment qu'Édouard Materne crée une entreprise agricole qui se transforme en une siroperie à Wépion, avant de devoir installer une fabrique de confiture à hauteur de Jambes en 1896, pour faire face à la demande de ses produits. Comme son père, Édouard Materne est versé dans le commerce des fruits. Par tradition familiale, il a aussi appris à fabriquer un concentré de poires et de pommes : ce poiré n’est réalisable que quand les récoltes sont bonnes ; le produit est alors vendu à Namur. Juste après son mariage avec Julie Dessy, Édouard fonde une première société sous le nom Établissements Édouard Materne-Dessy : en plus d’une production de fruits à grande échelle sur les coteaux de Wépion et l’île de Dave, le couple fait tourner une siroperie qui connaît le succès.

Pour faire face à la demande, une usine s’installe à Jambes, près de la gare, car Édouard Materne a flairé une belle opportunité industrielle : les droits d’accises sur le sucre sont tels en Belgique que jusqu’alors on ne fabrique pas de confiture industrielle. On se contente de fournir les matières nécessaires (fruits, sucres et verres) à des entreprises anglaises qui parviennent à renvoyer sur le marché continental des produits moins chers que ce qui serait réalisé sur place. Une loi votée en 1897 fait disparaître la surtaxe sur les sucres utilisés pour les confitures. Materne se précipite alors en Angleterre, y fait l’acquisition du matériel adéquat et engage un spécialiste anglais. Avant la Grande Guerre, les Établissements Édouard Materne produisent des confitures, des préparations de pâtes à pommes et des conserves de fruits au naturel. Le succès est au rendez-vous.

Réquisitionnée sous l’occupation allemande de 1914-1918, l’entreprise d’Édouard Materne doit racheter du nouveau matériel en France après l’Armistice. Modernisés, les établissements d’Édouard Materne peuvent attaquer à nouveau le marché ; ils deviennent une société anonyme à laquelle sont intéressés ses cinq enfants. Associé à la gestion de l’entreprise, Jean Materne prend alors le relais d’Édouard (1923).

Sources

Jacques MERCIER, Karl SCHEERLINCK, Made in Belgium, Un siècle d’affiches belges, Tournai, Renaissance du Livre, 2003, p. 81

Dictionnaire biographique namurois, sous la direction de Fr. JACQUET-LADRIER, Numéro spécial de la revue Le Guetteur wallon, n°3-4, Namur, 1999, p. 171

Paul Delforge