Marziale Robert

Socio-économique, Entreprise

Chênée 14/08/1943

À la mort de leur père, Cosme Marziale, Jacques et Robert poursuivent les activités de la société Mio, bien connues pour ses crèmes glacées au goût artisanal malgré leur production industrielle. Ayant développé une activité originale dans un créneau porteur, Mio voit cependant naître une concurrence féroce durant les années 1970 : face aux grands groupes, la société familiale est obligée de restructurer, victime notamment des coûts de livraison dans ces années où l’on prend conscience que l’énergie a un coût. Cédant le secteur des « légumes surgelés » à Unilever, Mio se recentre sur son métier traditionnel, glacier, et produit pour les groupes Delhaize et GB qui vendent la production liégeoise sous leur label. Remontant la pente, Mio est approché par Miko, entreprise familiale française d’origine espagnole cependant. Partageant des valeurs identiques, les frères Jacques et Robert Marziale laissent Miko devenir actionnaire majoritaire afin de mieux affronter les perspectives de l’ouverture du grand marché européen, en 1992. Mais en 1994/1995, Unilever rachète Miko et Mio dans la foulée. Pendant trois ans, c’est pour Carte d’Or, Magnum et Cornetto que travaille la société liégeoise qui conserve cependant son identité.

En juin 1997, les frères Marziale rachètent « leur » marque à Unilever. Robert en devient administrateur délégué. À ce moment, 14 millions de litres de glace sont produits annuellement par la centaine de travailleurs liégeois. Accentuant sa politique d’exportation, Mio s’attaque aux pays chauds de l’hémisphère sud afin de pouvoir produire pendant toute l’année, ainsi qu’aux pays scandinaves. Avec un département « Recherche et Développement », Mio diversifie régulièrement sa gamme, présentant de nouveaux produits, tout en cherchant à innover. Mais les crises de la dioxine et des graisses animales portent un sérieux coup à une entreprise familiale qui veut présenter des produits de qualité. En 2001, les frères Marziale se lient à un nouveau partenaire, le français Vidaz Ortiz, ancien propriétaire de Miko. Les difficultés s’accentuent pourtant face à de gros distributeurs qui imposent leurs conditions.

Seul producteur industriel de glace en Wallonie, médaille d’or de la ville de Liège en 1998, Mio est racheté en 2005 par Ijsboerke, le numéro 2 flamand, derrière Ola. Les frères Marziale ne sont plus propriétaires d’une entreprise qui ne parvenait plus à faire face à la concurrence des grands groupes multinationaux. Robert Marziale développe alors en France des activités comme intermédiaire commercial spécialisé dans les produits alimentaires. Quant au site de Chênée, après une première alerte de fermeture en 2006, il disparaît en 2011, le nom Mio devenant une simple marque utilisée par BIG (Belgium Ice Cream Group). Une profonde restructuration centralise en effet toute la production de crème glacée en Flandre, à Tielen précisément, site historique de la marque anversoise.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse, dont La Wallonie, juillet 1997

Paul Delforge

Marziale Jacques

Socio-économique, Entreprise

Chênée 14/08/1943, Liège 25/03/2022

À la mort de leur père, Cosme Marziale, Jacques et Robert poursuivent les activités de la société Mio, bien connues pour ses crèmes glacées au goût artisanal malgré leur production industrielle. Ayant développé une activité originale dans un créneau porteur, Mio voit cependant naître une concurrence féroce durant les années 1970 : face aux grands groupes, la société familiale est obligée de restructurer, victime notamment des coûts de livraison dans ces années où l’on prend conscience que l’énergie a un coût. Cédant le secteur des « légumes surgelés » à Unilever, Mio se recentre sur son métier traditionnel, glacier, et produit pour les groupes Delhaize et GB qui vendent la production liégeoise sous leur label. Remontant la pente, Mio est approché par Miko, entreprise familiale française d’origine espagnole cependant. Partageant des valeurs identiques, les frères Jacques et Robert Marziale laissent Miko devenir actionnaire majoritaire afin de mieux affronter les perspectives de l’ouverture du grand marché européen, en 1992. Mais en 1994/1995, Unilever rachète Miko et Mio dans la foulée. Pendant trois ans, c’est pour Carte d’Or, Magnum et Cornetto que travaille la société liégeoise qui conserve cependant son identité.

En juin 1997, les frères Marziale rachètent « leur » marque à Unilever. Jacques en est le directeur. À ce moment, 14 millions de litres de glace sont produits annuellement par la centaine de travailleurs liégeois. Accentuant sa politique d’exportation, Mio s’attaque aux pays chauds de l’hémisphère sud afin de pouvoir produire pendant toute l’année, ainsi qu’aux pays scandinaves. Avec un département « Recherche et Développement », Mio diversifie régulièrement sa gamme, présentant de nouveaux produits, tout en cherchant à innover. Mais les crises de la dioxine et des graisses animales portent un sérieux coup à une entreprise familiale qui veut présenter des produits de qualité. En 2001, les frères Marziale se lient à un nouveau partenaire, le français Vidaz Ortiz, ancien propriétaire de Miko. Les difficultés s’accentuent pourtant face à de gros distributeurs qui imposent leurs conditions.

Seul producteur industriel de glace en Wallonie, médaille d’or de la ville de Liège en 1998, Mio est racheté en 2005 par Ijsboerke, le numéro 2 flamand, derrière Ola. Les frères Marziale ne sont plus propriétaires d’une entreprise qui ne parvenait plus à faire face à la concurrence des grands groupes multinationaux. Après une première alerte de fermeture en 2006, le site de Chênée disparaît en 2011, le nom Mio devenant une simple marque utilisée par BIG (Belgium Ice Cream Group). Une profonde restructuration centralise toute la production en Flandre, à Tielen précisément, site historique de la marque anversoise.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse, dont La Wallonie, juillet 1997

Paul Delforge

Marziale Dominique

Socio-économique, Entreprise

Lieu et date de naissance inconnus, Liège 1962

Des sept enfants d’Antonio Marziale, l’aîné, Dominique, et le cadet, Cosme, reprennent l’activité familiale de fabrication et de vente de crèmes glacées artisanales, bien connues en région liégeoise, sous le nom de Mio. Les Marziale sont notamment présents aux portes des stades de football ; c’est là que naît le nom de sa société : les immigrés italiens hélaient en effet le glacier en criant choco mio, choco mio (choco pour moi).

Après l’arrêt des activités dû aux années de guerre, le succès est à nouveau au rendez-vous à la fin des années 1940. Avec l’invention et la vente massive par les Américains du congélateur, le métier de glacier est à un tournant. Démarchant les cinémas, les théâtres, les cercles paroissiaux comme les Maisons du Peuple, l’entreprise des frères Marziale passe au stade du semi-industriel, invente le Baba Mio, glace sans bâtonnet, puis le Choco Mio avec bâtonnet et chocolat ! Dès 1950, des bâtiments flambants neufs prennent leur quartier rue des Grands Prés à Chênée : la saga industrielle de Mio peut commencer. La société dispose de chambres froides et de dépôts dans huit grandes villes de Belgique. À la mort de Dominique Marziale (sans descendant), Mio a pris une place enviable sur le marché belge que son frère va étendre à l’international.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse, dont La Wallonie, juillet 1997

Paul Delforge

Marziale Cosme

Socio-économique, Entreprise

Lieu et date de naissance inconnus, Liège 1978

Des sept enfants d’Antonio Marziale, l’aîné, Dominique, et le cadet, Cosme, reprennent l’activité familiale de fabrication et de vente de crèmes glacées artisanales, bien connues en région liégeoise, sous le nom de Mio. Après l’arrêt des activités dû aux années de guerre, le succès est à nouveau au rendez-vous à la fin des années 1940. Avec l’invention et la vente massive par les Américains du congélateur, le métier de glacier est à un tournant. Démarchant les cinémas, les théâtres, les cercles paroissiaux comme les Maisons du Peuple, l’entreprise des frères Marziale passe au stade du semi-industriel, invente le Baba Mio, glace sans bâtonnet, puis le Choco Mio avec bâtonnet et chocolat !

Dès 1950, des bâtiments flambants neufs prennent leur quartier rue des Grands Prés à Chênée : la saga industrielle de Mio peut commencer. La société dispose de chambres froides et de dépôts dans huit grandes villes de Belgique. À la mort de Dominique Marziale (sans descendant), Mio a pris une place enviable sur le marché belge. Avec l’aide de ses deux fils, Robert et Jacques, Cosme Marziale va développer Mio à l’international, exportant en Allemagne, en France et aux Pays-Bas. De nouvelles machines acquises dans la deuxième moitié des années 1960 permettent ce développement qui correspond à la troisième grande étape de l’entreprise Mio. Diversifiant ses activités, la société s’associe à différents grossistes pour se lancer dans le commerce de légumes surgelés ; le succès est mitigé, mais la spirale ascendante ne s’arrête pas du vivant de Cosme Marziale qui s’éteint en 1978.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse, dont La Wallonie, juillet 1997

Paul Delforge

Marziale Antonio

Socio-économique, Entreprise

Italie date inconnue, Liège 1935

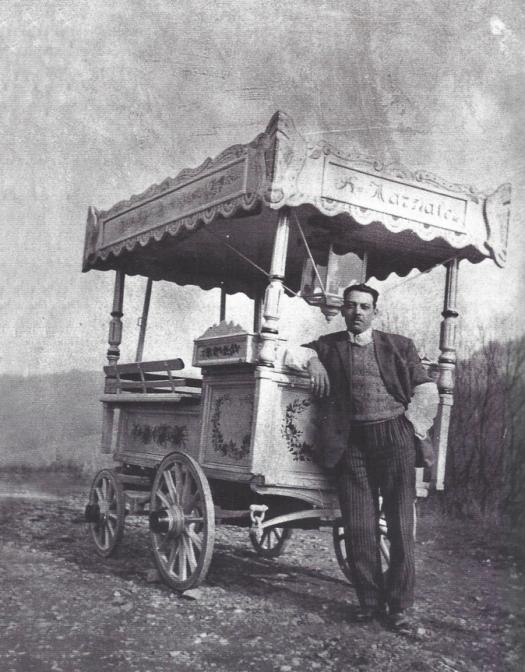

Immigré italien installé à Liège à la fin du XIXe siècle, Antonio Marziale concrétise un projet original : vendre de la crème glacée artisanale comme en Italie. L’aventure commence en 1898. Mineur en hiver et glacier en été, Antonio Marziale pousse pendant des années sa charrette à bras dans les rues de Chênée et alentours. Mettant ses sept enfants à contribution, le « padre » lance d’autres charrettes, bientôt tirées par des chevaux, ce qui permet à l’entreprise d’étendre ses activités, notamment du côté de la basilique de Chèvremont où la clientèle en pèlerinage est nombreuse. La réputation du glacier italien est rapidement établie dans toute la région liégeoise ce qui permet à Antonio Marziale d’abandonner le travail de la mine et de céder une activité florissante à ses enfants, lorsqu’il meurt en 1935.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse, dont La Wallonie, juillet 1997

Paul Delforge

Martin Nestor

Socio-économique, Entreprise

Saint-Hubert 11/04/1825, Huy 21/12/1916

Dans la région hutoise, en particulier dans la vallée du Hoyoux, l’activité industrielle a une longue tradition. Au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, quelques grandes familles connaissent un réel succès. Les Delloye, par exemple, se spécialisent dans le fer blanc fini de très haute qualité. Dans la foulée, de petits entrepreneurs se montrent inventifs en diversifiant les produits dans de nombreux secteurs. C’est le cas de Nestor Martin dont les ateliers fondés en 1849 font preuve de créativité et d’inventivité.

Originaire de Saint-Hubert, la famille Martin s’était établie à Huy dans les années 1840, établissant une forge d’orfèvre et une petite fonderie de cuivre le long du Hoyoux. Disposant de trois fourneaux dès 1849, les trois frères Martin (Alphonse, Hubert-Joseph et Nestor) fabriquent des objets de quincaillerie. Après un séjour de quelques mois dans le nord de la France où il se perfectionne, Nestor Martin ouvre, en 1854, une nouvelle fonderie, de fer cette fois. Dans ce bâtiment moderne qui sera le cœur du groupe Martin, il se spécialise dans le moulage de fer et produit une multitude d’objets domestiques, d’abord de facture commune (comme des fers à repasser, des grilles, etc.), puis de finition davantage soignée voire esthétique (bacs à charbon, porte-parapluies, croix et garnitures funéraires, garnitures de poêles, etc.).

Percevant très vite l’intérêt qu’il peut retirer de la mode des calorifères et des cuisinières en fonte, Nestor Martin se spécialise dans ce secteur et, face à la concurrence, impose une organisation industrielle et commerciale particulièrement efficace. Dotés du moindre perfectionnement technique, décorés de manière originale malgré leur production industrielle, les modèles de cuisinières et de foyers qui intègrent son logo (un triangle avec les lettres N et M pour Nestor Martin et H pour Huy) pénètrent dans des milliers de maisons du pays wallon, avant de s’imposer à l’étranger. À partir de 1872, la création d’un atelier d’émaillerie apporte davantage de couleurs et d’éclats à des produits qui se diversifient ; une fonderie ornementale se distingue par exemple en réalisant des balcons imitant le fer forgé. Tout au long de sa vie, l’artisan fondeur déposera pas moins de 32 brevets à lui tout seul. Fabricant de croix et de cloches, le patron d’industrie n’en est pas moins un militant anticlérical affirmé. Franc-maçon, initié à la loge des Amis de la Parfaite Intelligence (1869), il affichait des idées libérales radicales, au point de s’opposer au maire de Huy, le libéral doctrinaire Charles Delloye.

Vingt ans après la création de son premier atelier, l’industriel hutois ouvre d’autres fonderies dans le nord de la France, ainsi qu’à Saint-Hubert. Récoltant de nombreux grand prix et récompenses lors des foires et expositions industrielles de la fin du siècle, Nestor Martin disposait avant que n’éclate la Grande Guerre d’un catalogue de produits d’une variété considérable. Depuis 1890, il avait aussi accompagné le mouvement artistique de l’Art nouveau, transformant des objectifs domestiques en véritables œuvres d’art. Le nom de Nestor Martin s’impose comme synonyme de chauffage domestique, tandis que celui d’Arthur Martin, le fils et les petits-fils de l’artisan hutois, rimera avec des appareils électroménagers haut de gamme.

Après avoir perdu deux petits-fils à Verdun et avoir vu ses usines occupées, pillées ou détruites par les Allemands, Nestor Martin meurt en 1916. Jusqu’à son dernier souffle, il était resté très présent dans ses usines, étonnant les ajusteurs par la précision de son regard. Après l’Armistice, le groupe Martin parvient à se redresser, deux sociétés étant créées en 1925, la SA Nestor Martin en Belgique et la SA Arthur Martin en France. Si l’implantation hutoise disparaît à la fin des années 1930, le groupe Martin dispose de nombreuses usines éparpillées à travers le monde ou de chaînes de production sous sa licence ; un imposant réseau de distribution (2.000 commerçants) assure le succès de la marque. Après 125 ans d’existence, le groupe est acheté et intégré par la multinationale Electrolux.

Sources

Michel ORIS, Une culture économique originale, dans Jean-Marie DOUCET (dir.), Hommes de fer et de fonte, Huy, 1994, coll. Histoire d’une ville, p. 34-39

Jean-Marie DOUCET, L’artisan fondeur Nestor Martin, créateur d’un empire industriel international, dans Jean-Marie DOUCET (dir.), op. cit., p. 59-75

Paul Delforge

Mariotte Jean-François

Socio-économique, Entreprise

Liège 1/12/1663, Langenau 18/03/1726

S’appuyant sur l’exceptionnelle réussite de son ancêtre Jean Mariotte, l’un de ses petits-fils va donner une dimension plus grande encore à l’entreprise industrielle wallonne menée en Allemagne dans le domaine de la métallurgie.

De son mariage avec Jeanne de Tornaco, Jean Mariotte avait eu dix enfants. La plupart avaient été associés à l’entreprise familiale, mais ce sont surtout Walter et Jean qui encadreront leur père dans son projet rhénan. Dans les années 1660, alors qu’il dispose d’un ensemble de 14 usines et d’une série de comptoirs, le patriarche lègue d’ailleurs les rênes à ses enfants. Dynamiques, les deux frères ajoutent de nouveaux établissements à ceux déjà existants et appellent à la tête de leurs usines des techniciens wallons.

C’est en pleine prospérité de leurs affaires que disparaissent successivement Jean Mariotte père (1667), fils (1670) puis la maman (1677). Les cinq derniers enfants décident alors de constituer une Société pour la fabrication et le commerce du fer qui rassemble toutes les usines et tous les biens familiaux : il s’agit à la fois des propriétés « allemandes » et des fourneaux et forges que les Mariotte possèdent en terres wallonnes (Sclaigneaux, Samson, Raborive, Ferot, Hamoir, Chevron, La Roche).

Avant que l’ensemble de ces biens se dispersent en connaissant des fortunes diverses, Jean-François Mariotte, fils et petit-fils des deux Jean, sera le dernier patron des usines allemandes, tout en étant reconnu parmi l’aristocratie rhénane. Son mariage avec la fille du chancelier de l’électeur de Trèves avait favorisé ses desseins. En 1696, l’industriel Jean-François Mariotte achète le domaine seigneurial de Langenau auquel est attaché un titre de baron, désormais mieux connu sous le nom de Mariot.

Sources

Revue du Conseil économique wallon, n°32, mai 1958, p. 69-71

Revue du Conseil économique wallon, n°64, septembre-octobre 1963, p. 69-71

Maurice YANS, dans Biographie nationale, t. XXX, col. 542-545

Paul Delforge

Mariotte Jean

Socio-économique, Entreprise

Verviers 1601, Liège 18/11/1667

Dans la première moitié du XVIIe siècle, Jean Mariotte fait figure d’un homme d’affaires particulièrement entreprenant et prospère. Né d’un père originaire d’Argonne et d’une mère venant d’un milieu commerçant liégeois, Jean Mariotte est d’abord fabriquant d’armes à Liège, avant de se lancer à la conquête de marchés extérieurs, principalement du côté du Rhin. Vers 1630, la métallurgie liégeoise atteint un premier sommet, le nombre de hauts-fourneaux étant alors au plus haut. Mariotte participe à ce mouvement, mais sa fréquentation régulière des foires étrangères lui ouvre les yeux sur de nouveaux débouchés potentiels.

De Francfort à Vienne, Jean Mariotte développe à son compte des circuits commerciaux. En 1637, il se porte acquéreur du fourneau de l’usine des Vennes, à Liège, mais il prend surtout conscience des possibilités de développement qu’offre la région du Rhin moyen. Par rapport à Liège, le sous-sol semble plus riche, le Rhin plus porteur que la Meuse et l’accueil du prince-électeur de Trèves lui est d’emblée favorable. En 1639, Mariotte obtient une concession pour l’extraction de minerais à Montabaur, l’autorisation de construire un haut-fourneau et, plus tard, le droit d’exploiter les forêts de Dernbach (pour le charbon de bois). En dix ans, l’industriel wallon ouvre une pléiade d’usines à Weinähr, Vallerau, Stromberg, Nievern, Katzenellenbogen, Rimbel, Fachbach, formant, avec ses fils, un complexe métallurgique de 14 usines dans le Westerwald (situation en 1662). Dans une certaine mesure, il développe là-bas des complexes similaires à ce que les Godefroid et autres Butbach avaient réalisé à Liège quelques années plus tôt. On assiste ainsi à un véritable transfert de technologies de la Meuse vers le Rhin, du moins vers le Westerland et le Nassau.

Ayant acquis l’expérience de déjouer légalement les multiples obstacles douaniers de l’époque, Mariotte dispose aussi de comptoirs à Francfort, Coblence, Bingen et Amsterdam. Depuis Liège, il pilote ainsi un important ensemble commercial et industriel. Ce succès, Mariotte le doit à son esprit d’entreprise, mais aussi à la qualité du savoir-faire et d’innovation liégeois (les fenderies, l’affinage au martinet) qu’il exporte ainsi à l’intérieur du Saint-Empire romain germanique, en faisant venir des ouvriers mosans. Sur les bords de la Lahn s’établit ainsi durablement une petite colonie wallonne.

Sources

Revue du Conseil économique wallon, n°32, mai 1958, p. 69-71

Revue du Conseil économique wallon, n°64, septembre-octobre 1963, p. 69-71

Maurice YANS, dans Biographie nationale, t. XXX, col. 542-545

Paul Delforge

Licot Eugénie épouse Auguste Bauchau

Socio-économique, Entreprise

Namur 05/02/1786, Louvain 13/06/1865

Par son mariage en 1807, à Chimay, avec Auguste Bauchau, Eugénie Licot, la fille d’un maître de forges à Rance, Couvin et Nismes unissait sa destinée à celle d’un entrepreneur et industriel qui possédait notamment les forges de Moulins-Warnant auxquelles il avait donné un essor considérable. À la mort de celui qui avait été surnommé « le Petit Napoléon des Forges », soit en 1827, Eugénie Licot reprend les affaires familiales, tout en poursuivant l’éducation de leurs 7 enfants, tous encore mineurs.

Maîtresse des forges de Moulins, associée à la fondation des cristalleries du Val Saint-Lambert (1826), la veuve Licot pourra compter sur le soutien de Jacques-Joseph Petit, bourgmestre d’Anhée mais surtout le régisseur de ses forges. S’appuyant sur la collaboration de cet homme de confiance, Eugénie Licot se mêle des problèmes qui touchent l’ensemble des métallurgistes du Namurois, s’associant notamment avec eux pour obtenir du gouvernement hollandais des mesures plus favorables pour leur industrie. Elle poursuit aussi la politique d’acquisitions immobilières de son mari, en achetant des forêts (combustible), des mines de fer et d’autres forges (Rouillon) ou papeteries, pour les exploiter elle-même ou les donner en location.

Belle-sœur de Ferdinand Puissant, Eugénie Licot est surtout attentive à la révolution technique qui se produit alors en Wallonie. Pour se rapprocher des sources charbonnières, des principaux marchés et voies de communication, trois haut-fourneaux, deux forges, un bocard et un martinet ont été installés à Wépion, Annevoie-Rouillon et Warnant, mais, en 1838, Eugénie Licot et son fils Amand s’associent surtout au projet de la famille Puissant et de l’ingénieur anglais Thomas Bonehill pour fonder, à Marchienne-au-Pont, la Société anonyme des Laminoirs, Forges, Fonderies et Usines de la Providence (1838).

En 1841, pour sortir d’indivision, est constituée la société Bauchau frères et sœurs à Moulins. Eugénie Licot-Bauchau demeure cependant la « maîtresse de forges », avant de déléguer progressivement les responsabilités à l’un de ses fils, Amand Bauchau (1813-1882). Comme elle l’avait prévu, le déplacement des activités industrielles vers Liège et Charleroi sonne progressivement le glas de ses différentes forges. Dans les dernières années de sa vie, Eugénie Licot favorisera aussi la construction de l’église d’Anhée ainsi que de bâtiments scolaires destinés aux jeunes filles et tenues par des religieuses.

Sources

Le Guetteur wallon, 1963, n°1

Revue du Conseil économique wallon, n°62, mai-juin 1963, p. 65-67

Hervé DOUXCHAMPS, La Famille Bauchau, vol. II, Bruxelles, 2003, Recueil de l’Office généalogique et héraldique de Belgique, t. LIII, p. 504-599

Licot Auguste

Socio-économique, Entreprise

dit LICOT DE NISMES (à partir de 1876)

Chimay 03/01/1827, Bruxelles 05/07/1881

Neveu d’Eugénie Licot-Bauchau et fils de Michel Licot (1783-1855), maître de forges à Chimay, Auguste (ou Augustin) Licot est le frère d’Alphonse (1825-1893), de Marie (1829-1890) et d’Anna (1830-1920). L’aîné des Licot est l’un des fondateurs de la Royale Belge ; Marie, quant à elle, épouse Charles Hennequin de Villermont, financier avec lequel Auguste Licot se lance dans les affaires, en compagnie d’Auguste Dumon, industriel, ministre des Travaux publics (1855-1857) qui a épousé Anna. C’est donc avec ses beaux-frères qu’Auguste Licot participe aux projets du groupe familial Villermont-Licot qui cherche à se développer dans le secteur des chemins de fer, mais surtout à créer une grande banque catholique à Rome, voire un important instrument financier catholique, sans beaucoup de succès.

Ayant hérité d’une partie du patrimoine familial constitué à partir d’une importante activité dans les forges de Chimay, de Nismes, de Rance et de Couvin, Auguste est davantage financier et hommes d’affaires qu’industriel. Comme sa tante, il a tôt compris que les activités de l’Entre-Sambre-et-Meuse n’avaient plus guère d’avenir face aux avantages présents à Charleroi. Quittant Nismes, ses forges et ses hauts-fourneaux, il va contribuer à la naissance des usines de La Providence dans le bassin de Charleroi et goûter brièvement à la politique. Entre juin 1856 et décembre 1857, il est un éphémère député catholique de l’arrondissement de Thuin. N’exerçant pas d’autre mandat public, il se consacre à ses affaires : vice-président de la Compagnie du chemin de fer de Chimay et de la Société agricole et forestière de la province de Namur (1857), administrateur de la SA pour la fabrication de l’Acier par le procédé Chenot en France, il est encore administrateur de la Société du Canal de Blaton à Ath et de la Dendre canalisée. Sa fortune lui permit de construire un important château, au bord de l’Eau noire, sur le site de l’ancienne cense de Maugré.

Sources

Hervé DOUXCHAMPS, La Famille Bauchau, vol. II, Bruxelles, 2003, Recueil de l’Office généalogique et héraldique de Belgique, t. LIII, p. 507-508

Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 62, 361

Jean-Luc DE PAEPE, Christiane RAINDORF-GÉRARD (dir.), Le Parlement belge 1831-1894. Données biographiques, Bruxelles, 1996, p. 398-399

Paul Delforge