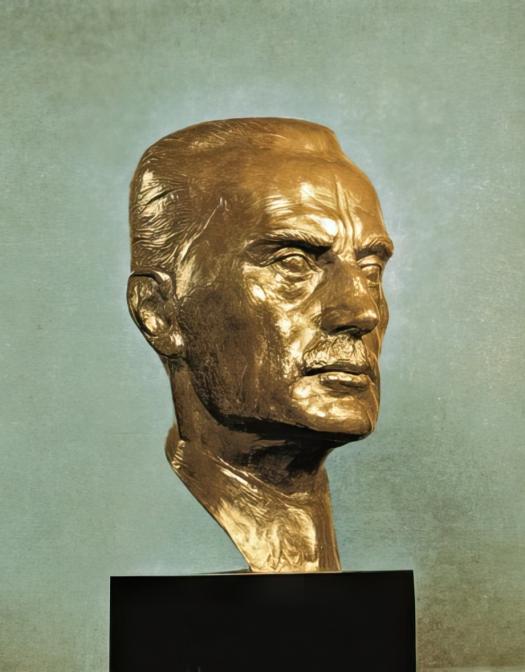

Kock Daniel

Socio-économique, Entreprise

Limbourg date inconnue, Liège circa 1615

Depuis plusieurs années est posée la question de savoir si la fenderie est une invention liégeoise ? Cette activité métallurgique utilise des laminoirs à rouleaux munis de taillants pour diviser des plaques de métal en feuillards et en vergettes. De sources sûres, les quatre fenderies les plus anciennes du pays de Liège ont été construites quasi en même temps, trois en 1583, une en 1587, et toutes paraissent dirigées par Daniel Kock et des associés. Deux hypothèses sont formulées : l’une attribue aux frères Kock cette invention née de leurs activités dans la recherche de nouvelles techniques d’exhaure pour les houillères. L’autre hypothèse conduit à penser que les mêmes mécaniciens liégeois ont découvert la technique de la fenderie quelque part dans l’Empire romain de la Nation germanique et qu’ils l’ont ramenée à Liège en la perfectionnant.

Lorsqu’elle apparaît dans le comté de Namur, vers 1609, la fenderie est dite de Nuremberg… (Hansotte), machine à découper les fers plats qu’aurait décrite Eobanus Hessus en 1532 (Yernaux & Mathy). Quoi qu’il en soit de cette origine, la fenderie liégeoise assure à la clouterie un développement considérable à partir du XVIIe siècle. On retrouve des clous « liégeois » aux quatre coins de l’Europe. Leurs usages sont multiples, notamment dans la fabrication des bateaux. Le long de la Vesdre et de l’Ourthe, les ateliers de clouterie sont particulièrement nombreux. Le duché de Luxembourg voit également prospérer cette activité.

Quant à Daniel Kock, il est originaire du duché de Limbourg où sa famille s’est spécialisée dans la fabrication d’instruments de pesage. Fils de Remacle et frère de David, notamment, il est venu s’installer à proximité de la cité du prince-évêque, peut-être en raison de son mariage avec une Liégeoise. Dans le quartier de Fragnée-Vennes, il exploite de 1582 jusqu’en 1595, le fourneau dit « des Polets » qu’en son temps Wauthier Godefroid (ou Godefrin) avait lui-même loué ; il y dispose d’un terrain, proche du cours d’eau, d’un fourneau, ainsi qu’une « usine pour fendre le fer » qu’il a construite. La mémoire collective liégeoise rapporte qu’il s’agit là de la toute première fenderie, dont Daniel Kock est l’évident inventeur. À l’évocation de son nom, chacun s’accordait à lui reconnaître une créativité fertile et de grandes connaissances en matière d’exploitations minières et métallurgiques.

En l’absence de sources plus précises, Jean Yernaux observe en tout cas la place centrale occupée par Daniel Kock dans la gestion et le bon fonctionnement des fenderies de Henné, Hoster et Vaux-sous-Chèvremont, propriétés de l’industriel liégeois Laurent Butbach. Et s’il n’en est pas l’inventeur, il a certainement développé l’outil de manière telle que ses machines sont les meilleures de l’époque et contribuent ainsi à assurer à Liège le monopole de toutes les fenderies d’Europe.

« En 1613, Hurtino de Ugarde, « pagador » général des Pays-Bas espagnols, décrivant le nouveau procédé dans un rapport adressé au roi d’Espagne, déclare que, grâce aux machines liégeoises, « deux hommes feraient » plus en vingt-quatre heures que » cent autres employant le mode de » fabrication espagnol » (Yernaux, BN). En effectuant ainsi mécaniquement une grande partie du travail manuel, les fenderies liégeoises donnèrent à la clouterie mosane un essor inouï et lui conquirent la première place sur le marché européen.

En plus de la direction des fenderies, on attribue à Daniel Kock l’exploitation – en association avec ses frères – des importantes minières de la Blanche Plombière, à Prayon-Trooz. Il fut père d’au moins neuf enfants dont la plupart s’adonnèrent à l’industrie, certains dans les fenderies, d’autres dans la fabrication d’instruments de pesage, tandis que Marcus se distinguera en Suède où l’on continue à s’intéresser fortement à « cette famille de pionniers industriels wallons ».

Enfin, en 1601, on retiendra qu’avec son frère David, Daniel Kock obtient du prince-évêque (Ernest de Bavière) un brevet reconnaissant la paternité d’une machine destinée à puiser l’eau des galeries et puits de mines. Il s’agit là de la préfiguration de ce qui sera utilisé par Renkin Sualem à Marly. En effet, Renkin Sualem était le fils de Renkin et de Catherine Kock, fille de David Kock..., en d’autres termes le gendre de ce dernier.

Sources

Revue du Conseil économique wallon, n° 64, septembre 1963, p. 69

Georges HANSOTTE, La métallurgie wallonne au XVIe et dans la première moitié du XVIIe siècle, Essai de synthèse, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, Liège, 1972, t. LXXXIV, p. 37

Jean YERNAUX, dans Biographie nationale, t. XXXI, col. 515-517

Jean YERNAUX et M. MATHY, Une famille de pionniers industriels wallons au XVIIe siècle : les Kock, de Limbourg, dans Bulletin de l’Académie Royale de Belgique, classe des Lettres, 5e série, t. 46, p. 66-124, dont les pages 68 et 69

Paul Delforge

Kock Abel

Socio-économique, Entreprise

Limbourg date inconnue au XVIe siècle, Dantzig début du XVIIe siècle

Frère de Daniel et de David, et fils de Remacle Kock dit le Serwyr, Abel Kock est originaire du duché de Limbourg où sa famille s’est spécialisée dans la fabrication d’instruments de pesage. Contrairement à ses frères et neveux, il ne fait pas carrière, à Liège, dans les fenderies. Dès la fin du XVIe siècle, il a quitté le pays wallon pour la Prusse orientale. À Dantzig, il est « maître peseur des monnaies et syndic de la cité », activité et place importantes s’il en est. Il y sera rejoint par Marcus Kock et ne reviendra jamais au duché de Limbourg.

Sources

Georges HANSOTTE, La métallurgie wallonne au XVIe et dans la première moitié du XVIIe siècle, Essai de synthèse, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, Liège, 1972, t. LXXXIV, p. 37

Jean YERNAUX et M. MATHY, Une famille de pionniers industriels wallons au XVIIe siècle : les Kock, de Limbourg, dans Bulletin de l’Académie Royale de Belgique, classe des Lettres, 5e série, t. 46, p. 66-124

Revue du Conseil économique wallon, n° 64, septembre 1963, p. 69

Paul Delforge

Kock Remacle

Socio-économique, Entreprise

dit le Serwier (ou Serwyr)

Limbourg date inconnue, Limbourg circa 1568

Avec ses frères Jean et Henri, Remacle Kock, dit le Serwyr, parfois aussi « Le Maréchal », s’intéresse dès la première moitié du XVIe siècle au travail du métal. Vivant à Limbourg, dans le duché du même nom qui est traversé par la Vesdre, Jean y possède une partie d’un fourneau à plomb. Remacle apparaît comme le chef de la fratrie qui se spécialise dans la fabrication d’instruments de pesage. Forgeron, Remacle est apparenté à des Serwyr dits Bombardy, autre famille de Limbourg qui elle s’est spécialisée dans fonderie d’artillerie. À son décès, en 1568 ou 1588, Remacle le Serwyr laissait au moins quatre fils dont Daniel et David seront les plus connus ; ils adopteront le patronyme « Kock », avec des variantes orthographiques, et parfois une référence au prénom paternel, à savoir « Remacle ».

Sources

Jean YERNAUX et M. MATHY, Une famille de pionniers industriels wallons au XVIIe siècle : les Kock, de Limbourg, dans Bulletin de l’Académie Royale de Belgique, classe des Lettres, 5e série, t. 46, p. 66-68

Jean YERNAUX, dans Biographie nationale, t. XXXI, col. 515-528

Georges HANSOTTE, La métallurgie wallonne au XVIe et dans la première moitié du XVIIe siècle, Essai de synthèse, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, Liège, 1972, t. LXXXIV, p. 37

Revue du Conseil économique wallon, n° 64, septembre 1963, p. 69

Paul Delforge

Jongen Yves

Socio-économique, Entreprise

La Louvière 27/10/1947

La rédaction d’une notice relative à Yves Jongen pose d’emblée un problème. Faut-il parler de son passé ou de son futur ? Au milieu des années 1970, ce jeune ingénieur civil met au point, avec André Wambersie, un accélérateur de particules spécialement adapté à des usages cliniques. Jusque-là, ce type d’appareils appelés cyclotrons n’étaient utilisés que dans quelques laboratoires de recherche où il était devenu évident que le traitement du cancer présentait des résultats nettement meilleurs par le recours aux protons qu’aux rayons X. Directeur depuis 1971 du Centre de recherches du Cyclotron, premier bâtiment construit sur le nouveau site wallon de l’Université catholique de Louvain, Yves Jongen (souvent surnommé le premier habitant de Louvain-la-Neuve) a l’idée de réduire la taille et le coût du cyclotron, et relève le pari d’un projet industriel ambitieux.

En 1986, seuls l’Université catholique de Louvain, l’Institut des Radioéléments de Fleurus (IRE) et un important prêt sans intérêt de la Région wallonne témoignent de la confiance dans cette entreprise ; le prototype est construit fin 1986. En engageant un jeune ingénieur commercial, Pierre Mottet à la tête de son « département de vente », la jeune société IBA, initiales d’Ion Beam Applications, se lance à la conquête du monde, plus prosaïquement à la recherche d’interlocuteurs prêts à faire confiance à un produit révolutionnaire issu d’une société sans passé… et qui coûte des dizaines de millions de francs. Pierre Mottet parvient à faire signer quatre contrats, au Japon, en Australie, en Chine et aux États-Unis. Après ce début fulgurant, la suite est plus difficile quand la jeune spin-off ne se consacre qu’à l’imagerie médicale ; mais IBA parvient à se faire un nom à l’échelle mondiale, dès le début des années 1990, en raison de la commercialisation des cyclotrons et de sa diversification dans la thérapie du cancer et l’ionisation industrielle, dans la brachythérapie, ainsi que, loin des applications médicales, dans le secteur des accélérateurs d’électrons (RhodotronR) à l’usage de l’industrie dans le domaine de la stérilisation.

Leader mondial dans le domaine des cyclotrons, IBA vaut à ses deux fondateurs historiques, Yves Jongen (administrateur délégué depuis 1991) et Pierre Mollet, d’être élus Managers de l’Année 1997 par Trends Tendance, encouragements mérités à la veille d’une mise en bourse de la société wallonne en laquelle personne ne croyait une décennie plus tôt. À l’occasion de sa transformation en holding coopérative, Yves Jongen cède les commandes d’IBA à Pierre Mottet qui devient administrateur délégué, pour s’occuper exclusivement de la direction de la recherche et du développement.

Vingt ans après la fondation, une quinzaine de cyclotrons (coût 100 millions/pièce) ont été commandés à travers le monde, les avantages de la protonthérapie par rapport à la radiothérapie traditionnelle étant progressivement reconnus, en dépit du coût du traitement. Les dizaines d’articles et de participations d’Yves Jongen à des colloques et symposiums ne sont pas étrangers à cette évolution, ni d’ailleurs la poursuite de ses mises au point destinées à rendre la protonthérapie plus accessibles. Fruit d'une expertise technologique acquise dans le nucléaire civil, IBA doit également son succès au savoir-faire du tissu industriel wallon : la coulée de l'acier dont sont composés les cyclotrons, la maîtrise de techniques d'usinage très pointues, la disposition d'ingénieurs, entre autres.

Après avoir intégré dans le Groupe IBA une série d’entreprises concurrentes et complémentaires, IBA enregistre, en 2001, le premier traitement d’un patient avec son système installé à l’hôpital de Boston (au Francis H. Burr Proton Therapy Center). Spin-off devenue multinationale, IBA connaît quelques turbulences, mais reste finalement aux mains de ses fondateurs. À partir de 2007, de nouveaux systèmes, plus compacts et moins onéreux (un quart du prix précédent), sont commercialisés en protonthérapie, bénéficiant régulièrement d’une série de perfectionnements brevetés (IBA en a déposé plus de 300) en matière de coût d’énergie, de volumes et d’efficacité. Alors qu’une soixantaine de ces équipements sont mis en place à travers le monde, Yves Jongen reste le principal responsable de la recherche au sein d’IBA : l’évolution de la protonthérapie a atteint un tel rythme que les perspectives dans le traitement des malades du cancer semblent plus prometteuses que les résultats déjà enregistrés. Prix Georges Vanderlinden de l’Académie de Belgique, Yves Jongen a été nominé en 2013 pour le Prix de l’Inventeur Européen pour l’ensemble de sa carrière, même si celle-ci est loin d’être terminée. On en veut pour preuve la présidence du pôle de compétitivité MecaTech qu’il a accepté d’assumer, dès 2006, dans le cadre du Plan Marshall lancé par le gouvernement wallon.

Sources

Martine MAESCHALCK, dans Jean-François POTELLE (dir.), Les Wallons à l’étranger, hier et aujourd’hui, Charleroi, Institut Destrée, 2000, p. 279

Dynamisme, octobre 2011, n°233

Paul Delforge

Jonet Dominique

Socio-économique, Entreprise

Baisy-Thy 14/10/1816, Charleroi 11/02/1872

Troisième enfant né du mariage de Joseph Célestin Jonet et de Marie-Agnès Tichoux, Dominique Jonet est le demi-frère de Léopold de Dorlodot, né du premier mariage de sa mère avec Édouard-Michel de Dorlodot subitement décédé en 1809, à l’âge de 40 ans. Adjoint au maire de Sart-Dame-Avelines en 1813, le père Jonet exerce le métier de meunier et les frère et sœur de Dominique Jonet sont unis par mariage à des familles de commerçants en vins, d’avocats et de parlementaire. À la mort de sa mère (1835), Dominique Jonet opte pour le métier du verre auprès de Léopold de Dorlodot, avec lequel il contribue à la réactivation de la verrerie de Couillet qui fabrique des glaces coulées puis du verre à vitres. Dans le même temps, il est associé à la gestion d’un projet ambitieux, puisque Léopold a entrepris de réunir des verreries à vitres et à bouteilles de Charleroi et de Jumet sous le patronage de la Banque de Belgique, et de fonder la Société de Charleroy pour la Fabrication du Verre et de la Gobeleterie (juillet 1836). S’initiant à la fabrication des bouteilles, chargé de diriger une verrerie installée à Stolberg, Dominique Jonet affine ses connaissances lors d’un long séjour dans les états allemands et en Bohême. Son apprentissage a été rapide et la qualité de ses productions lui vaut de remporter plusieurs prix lors d’expositions internationales. En 1848, il est tour à tour nommé à la présidence du Comité verrier de Charleroi et de la toute nouvelle Association des maîtres de verrerie belges. Ce statut lui vaut d’être considéré comme « le chef de la verrerie belge ».

D’autres activités associatives le retiennent : ainsi est-il membre de la Chambre de Commerce de Charleroi (1851-1872) dont il assume la vice-présidence de 1866 à 1871. Farouche défenseur du libre-échange économique comme Léopold de Dorlodot, c’est sans surprise qu’il adhère au parti libéral, qu’il siège comme conseiller provincial entre 1860 et 1866, avant d’entrer à la Chambre des représentants : il est député libéral de Charleroi de 1866 à 1870, moment où il renonce à son mandat et est remplacé par Eugène-Charles de Dorlodot, cousin de Léopold.

Toujours avec Léopold de Dorlodot, l’entreprenant Dominique Jonet a œuvré à la mise en place de la verrerie dite Deschassis, à Lodelinsart, considérée comme l’outil le plus moderne de son époque (1854). À partir de 1856, il fait cavalier seul quand il rachète l’ancienne verrerie du Faubourg, là où les Dorlodot ont commencé au XVIIe siècle, et constitue la société Dominique Jonet et Cie : il y fabrique tour à tour des glaces soufflées, des verres polis puis des verres à vitres. Marié à sa cousine germaine Émilie Jonet, il n’a pas de descendant. C’est Léon Baudoux, son neveu (le fils de sa sœur aînée Pulchérie), qui reprend ses sociétés.

Sources

Jean-Louis DELAET, dans Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 393-394

Jean-Luc DE PAEPE, Christiane RAINDORF-GÉRARD (dir.), Le Parlement belge 1831-1894. Données biographiques, Bruxelles, 1996, p. 365

Paul Delforge

Joassart Gustave

Socio-économique, Entreprise

Liège 19/12/1880, Sarolay (Argenteau) 04/06/1953

Pendant près de 50 ans, Gustave Joassart est resté au service de la Fabrique nationale d’armes de guerre de Herstal. Après une quinzaine d’années dans divers services, il en devient administrateur, directeur adjoint puis le patron. Tout au long de ces années, il contribue au développement, à la diversification et à l’expansion de l’entreprise en dépit des deux guerres mondiales.

Docteur en Droit et licencié en Sciences commerciales et Consulaires de l’Université de Liège, ce juriste, fils d’industriel, est engagé à la FN, en 1906, au service « contentieux » dont il est le responsable, puis est nommé secrétaire général en 1912, au moment où l’entreprise produit son millionième pistolet Browning, tout en fabriquant des bicyclettes, des motos et des voitures, notamment. Lors de l’invasion allemande d’août 1914, Joassart s’engage comme soldat volontaire avant d’être rappelé du front pour diverses missions, par le gouvernement du Havre. Durant les années de l’occupation allemande, Gustave Joassart contribue notamment, avec Alexandre Galopin, à aider le gouvernement français dans la fabrication d’armes légères, et à fonder la Manufacture d’Armes de Paris.

Après l’Armistice, l’actionnariat allemand de la FN est invité à quitter les lieux. Agissant au nom de l’Union financière et industrielle liégeoise, derrière laquelle se trouve un consortium de banques belges, dont la Société Générale, Gustave Joassart – alors directeur adjoint et commis judiciairement à l’administration de la SA – fait procéder au rachat des actions allemandes à petit prix… Ludwig Loewe & Cie cède toutes ses parts à l’UFI et Joassart devient administrateur de la FN, avant de succéder en mars 1923 à Alexandre Galopin appelé à occuper de hautes responsabilités au sein de la Société Générale de Belgique, holding actionnaire de la FN. Après les années de guerre au cours desquelles les Allemands orientèrent les machines vers la seule production militaire, Galopin puis Joassart tentent à la fois de se tourner vers le civil et de développer des produits innovants selon un processus de fabrication standardisé : la qualité des pièces est telle qu’elles sont interchangeables, favorisant montage et entretien des armes. Après des années 1920 particulièrement heureuses, les années 1930 sont nettement plus délicates. Le marché civil, tant dans l’automobile que dans l’armement, devient à ce point difficile que la FN en revient à son activité originelle : la fabrication d’armes pour les militaires.

Patron d’une des plus importantes industries de la région liégeoise, voire du pays wallon, Gustave Joassart est associé à divers groupements patronaux et accède même à la présidence de certains d’entre eux comme l’Association des Constructeurs de Liège et la Fédération des Constructeurs de Belgique (1938). Il vient d’être nommé administrateur de la FN quand la Seconde Guerre mondiale éclate. Après avoir mis en œuvre aussi bien que possible les plans d’avant-guerre visant à la mise à l’abri des hommes et des machines, la FN qui a refusé de reprendre ses activités au profit des Allemands est mise sous séquestre dès juillet 1940 et plus de 100.000 ouvriers seront réquisitionnés par le STO. Refusant la politique dite Galopin et notamment de présider un Groupement des Fabrications métalliques qui aurait dû s’inscrire dans la politique allemande, Joassart trouve refuge à Londres fin 1941, après un long périple. De février 1942 à août 1943, il y devient sous-secrétaire d’État à l’Aide aux réfugiés, au Travail et à la Prévoyance sociale dans le gouvernement Pierlot. Durant tout son exil, il est associé aux tractations conduisant à la définition de la politique économique de l’après-guerre ainsi qu’au Pacte de sécurité sociale et en approuve les dispositions ; à son retour au pays, il contribue à l’organisation de la première Conférence nationale du Travail.

À la Libération, il se consacre surtout à la reconstruction des outils de la Fabrique nationale et à la relance de ses activités. Une partie des machines a été emportée par les Allemands, une autre détruite. C’est la seconde fois qu’il est amené à remettre la FN sur les rails après son occupation par les soldats allemands, et à lui permettre de retrouver ses positions sur les marchés internationaux. Cette fois, le contexte général est plus favorable à la politique de diversification et, à partir de 1948, Joassart choisit d’orienter la FN vers le secteur de la construction des moteurs d’avion, en l’occurrence avec la société anglaise Rolls-Royce.

En dehors de ses fonctions, il accepte seulement la vice-présidence de Fabrimétal (qui remplace la FCB), une place au comité de direction de la nouvelle Fédération des industries de Belgique, tout en fondant l’Association patronale des Constructeurs de Cycles et d’Automobiles, et en étant administrateur du Conseil économique wallon. Jusqu’en 1950, Gustave Joassart reste le patron de la FN, fonction qu’il cumule, depuis 1940, avec le mandat d’administrateur délégué. Il conserve ce dernier mandat jusqu’à sa mort, en 1953, tout étant administrateur délégué de la Caisse nationale de Retraite et d’Assurance (1952-1953).

Sources

Pascal DELOGE, Une histoire de la Fabrique nationale de Herstal, Liège, Céfal, 2012, p. 37, 46, 54-55, 61

Claude GAIER, dans Biographie nationale, t. XLI, col. 448-453

Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 392-393

Revue du Conseil économique wallon, 1953, n°3, p. 10

Auguste FRANCOTTE, René LALOUX (préface), Fabrique nationale d'armes de guerre. 1889-1964, Liège, Desoer, 1965

Jacqmin Christian

Socio-économique, Entreprise

Ottignies 18/07/1949

Ayant entamé ses études universitaires à l’heure du Walen buiten, diplômé à Leuven en 1972, ingénieur civil, Christian Jacqmin se forge rapidement la réputation d’un redresseur d’entreprises en difficultés, après avoir entamé sa carrière à la Société Générale et auprès de Fabricom. Appelé successivement au secours de Saint-Roch à Couvin, du Group 4 Securitas (confronté aux attaques de fourgons), du n°2 de l'épuration en Allemagne, et de Cotubel-Somco (principal distributeur d'aciers inoxydables), il remet de l’ordre dans les affaires et leur assure la pérennité.

C’est auréolé de ses résultats qu’il répond favorablement à la sollicitation de la Région wallonne, actionnaire largement majoritaire de la Sonaca, lorsque l’entreprise carolorégienne de l’aéronautique semble commencer à battre de l’aile. La perte de l’année 1995 représente près de 40% du chiffre d’affaires. Sa mission initiale d’un mois va durer plus de 12 ans. Chargé d’appliquer le sévère plan de restructuration qu’il a proposé, Christian Jacqmin remplace Michel Harment en tant qu’administrateur délégué (novembre 1995), applique son plan et parvient à faire redécoller la Sonaca, grâce notamment à la création de filiales, à des contrats avec Airbus, Dassault ou à l’Embraer 145 : cinq ans après son arrivée, le chiffre d’affaires a été multiplié par 3,5 et un fort résultat bénéficiaire est enregistré, tandis que le nombre de personnes employées a presque doublé. Un tel résultat vaut à Christian Jacqmin d’être désigné Manager de l’Année 2000 par Trends Tendances.

L’euphorie est douchée par les répercussions de l’attentat du 11 septembre. Le marché se rétracte et la Sonaca en subit les effets de plein fouet. En 2002, une procédure Renault est même enclenchée quand, aussi subitement, la conjoncture se renverse. Dès l’annonce du plan Marshall par le gouvernement wallon, en août 2005, Christian Jacqmin prend les commandes du pôle aérospatial, tout en étant confronté au quotidien de la Sonaca. Après avoir repris de l’altitude, la société subit cette fois les turbulences du dollar. Ces hauts et ces bas sont désormais mis au compte de l’administrateur délégué ; après l’annonce du plan « Défi 2007 », les critiques de la CNE pleuvent sur la direction : virulentes, elles dénoncent notamment du népotisme dans le management (2006). Les relations sociales sont tendues. Après quelques mois, la perte de confiance enregistrée dans l’entreprise conduit la Région wallonne à remercier l’homme providentiel des débuts qui a remis sa démission suite aux mauvais résultats révélés par une étude Mc Kinsey (septembre 2008) ; il est remplacé par Bernard Delvaux.

De l’autre côté de l’Atlantique, le pompier des entreprises en difficultés retrouve du service à Montréal, auprès de Mecachrome International, où il procède à une opération de sauvetage, restructuration et refinancement (novembre 2008 - mars 2009), avant d’être engagé par le groupe québecois Lagassé (septembre 2009) : de taille comparable à la Sonaca, ce groupe est spécialisé dans « le développement et la prestation de produits et services à la fine pointe de la technologie dans le secteur des communications civiles et corporatives sécurisées ».

Président du Comité exécutif du groupe Lagassé au niveau international, il en est aussi le CEO, chargé de la direction générale des activités du groupe en Europe (2009-). Dans le même temps, celui qui a été nommé administrateur de BSCA en 2001 et était administrateur de FREE (Fondation pour la Recherche et l’Enseignement de l’Esprit d’Entreprendre, 2004) reste administrateur de Warehouses Estates Belgium (2006-), expert au nom de l’UWE auprès du groupe sectoriel aéronautique du CESRW (2008-), et gérant de la Cogesa, société lilloise de conseils de gestion (2006-).

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

W+B, juin 2004, n°86, p. 36

Paul Delforge

Huart-Chapel Paul François Joseph

Socio-économique, Entreprise

Charleroi 1770 ou 1771, Charleroi 05/09/1850

Depuis le début du XVIIIe siècle, grâce à Abraham Darby, l’Angleterre dispose de ses premiers hauts-fourneaux au coke. Ce nouveau combustible remplace utilement le charbon de bois car les fontes produites sont de meilleure facture et de moindre coût. Par ailleurs, en 1784, un autre Anglais met au point le système du puddlage. Le procédé de décarburation mis au point par Cort empêche le soufre de s’introduire dans le fer. Dès lors, l'oxydation de la fonte liquide obtenue par brassage avec des scories ferrugineuses (puddlage) dans des fours à réverbère procure un métal très résistant.

Ne disposant pas des secrets anglais, de nombreux Européens du continent multiplient les expériences ou tentent d’attirer chez eux le savoir-faire technologique des Insulaires. Dans le pays wallon, on utilise énormément de charbon de bois, bien que la houille soit connue depuis le XVe siècle. Après avoir vaincu les problèmes d’évacuation des eaux souterraines, on s’attache à comprendre comment transformer la houille en coke. Du côté de Liège, Jean-Philippe de Limbourg s’y emploie, et du côté de Charleroi, Stanislas Desandrouin parvient lui aussi à transformer la houille en coke, sans succès lorsqu’il s’agit de l’utiliser dans le haut-fourneau de manière industrielle. À Couillet, dès 1792, Daniel-François Chapel établit un four à réverbère et multiplie les expériences pour atteindre le niveau de qualité des Anglais. En 1822, ses efforts sont couronnés de succès grâce à son beau-fils, Paul Huart-Chapel, lui aussi maître de forges jusqu’alors, avant de devenir patron d’industrie.

Fils du notaire Paul Huart, Paul F-J. épouse Marie Chapel, fille d’une famille à la tête de plusieurs exploitations industrielles lorsque survient la période révolutionnaire. En 1806, Paul F-J. Huart-Chapel hérite des ateliers qui sont restés dans le giron de sa belle-famille en dépit des bouleversements politiques ; ils sont principalement situés dans la région de Charleroi. À l’image de son beau-père, il cherche en permanence à améliorer les moyens de production. Dès 1807, il invente un four à puddler, avant d’installer, en 1812, un laminoir moderne à Acoz (René Leboutte).

Initiateur des méthodes sidérurgiques « à l’anglaise » dans le bassin de Charleroi, Paul Huart-Chapel parvient, au début des années 1820, à substituer le coke au charbon de bois dans l’alimentation de son haut-fourneau, de manière industrielle. Soutenu par le banquier montois Fontaine-Spitaels, il porte le projet de concentrer toutes ses activités au cœur du bassin houiller et à proximité des moyens de communication. Par le Fonds de l’Industrie institué par le roi Guillaume d’Orange en 1823, Huart-Chapel (comme d’autres industriels) reçoit une aide précieuse de l’État qui lui permet de construire, entre 1824 et 1826, le haut-fourneau à coke des Hauchies, à Marcinelle, où se retrouveront aussi les fours à puddler et fonderies. Il semblerait qu’il s’agisse là du deuxième haut-fourneau à coke du continent européen, construit juste après celui de Cockerill à Seraing et en même temps que celui de Hannonet-Gendarme à Couvin.

En 1827, en même temps que Cockerill à Seraing, Paul F-J. Huart-Chapel à Marcinelle inaugure sa première coulée de haut-fourneau. En 1850, Charleroi comptera 24 des 30 hauts-fourneaux hennuyers. Le bassin de Charleroi dispose ainsi des dernières innovations technologiques de l’époque. Dans cette mutation industrielle, l’aide de mécaniciens anglais y est pour beaucoup. Dans le succès de Huart-Chapel, on retrouve encore la griffe de Thomas Bonehill.

En 1828, la maison Fontaine-Spitaels construit à Couillet un ensemble sidérurgique similaire à celui de Paul Huart-Chapel. En juin 1830, les deux entreprises fusionnent sous le nom Fontaine-Spitaels et Cie, mais le nouvel ensemble est très vite confronté à un manque de capitaux. Effaçant les dettes, l’intervention de la Société générale, en 1833, transforme la société en commandite par actions en une société anonyme : SA des hauts fourneaux, Usines et Charbonnages de Marcinelle et Couillet. Ferdinand Spitaels en sera l’administrateur principal.

De Huart-Chapel, on sait encore qu’il prend une part active lors de la Révolution de 1830. Lors des journées décisives, ce défenseur affirmé des idées libérales fait pression sur le Conseil de Régence présidé par Ferdinand Puissant d’Agimont, pour qu’il abandonne le parti du roi Guillaume d’Orange et se rallie aux « patriotes ». En 1831, Paul Huart-Chapel est choisi comme nouveau bourgmestre de Charleroi et exercera cette fonction jusqu’en 1834, année où il remet sa démission.

Sources

René LEBOUTTE, Vie et mort des bassins industriels en Europe, 1750-2000, Paris, L’Harmattan, 1997, p. 81-82

Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 52, 255, 260, 300, 521, 560

Robert HALLEUX, dans Freddy JORIS, Natalie ARCHAMBEAU (dir.), Wallonie. Atouts et références d’une région, Namur, 1995

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Histoire. Économies. Sociétés, t. I, p. 328-330, 338, 345 ; t. II, p. 28

Revue du Conseil économique wallon, n°40, septembre 1959, p. 68-69

Revue du Conseil économique wallon, n°90, janvier 1969, p. 65

Paul Delforge

Hannonet-Gendarme Jean-Baptiste Céleste

Socio-économique, Entreprise

En Ardennes 1781, Tours 5/12/1851

Parmi les industriels wallons du début du XIXe siècle aidés par des mécaniciens anglais – en l’occurrence Cockerill et surtout Thomas Bonehill – Jean-Baptiste Hannonet est l’un des premiers à faire confiance à ce savoir-faire lorsqu’il entreprend de développer un pôle sidérurgique dans la région de Couvin. Aidé aussi par un financement d’Isidore Warocqué ainsi que par son beau-père Jean-Nicolas Gendarme, Hannonet-Gendarme va se retrouver, vers 1830, à la tête de la plus importante exploitation du fer du pays wallon après celle de John Cockerill : l’ancien maître des forges de Pernelle (Couvin) dispose de mines de fer, de charbon et du matériel le plus à la pointe du progrès. Malheureusement, cela ne suffira pas et, en 1833, son projet industriel fait faillite.

Au sud de Mézières, entre la Meuse et l’Aisne, Jean-Nicolas Gendarme est un industriel prospère, disposant de mines, de fourneaux et de forges, qui trouvent à s’enrichir en fournissant les armées napoléoniennes. À partir de son mariage avec Flore Gendarme, Jean-Baptiste Hannonet-Gendarme se constitue une sorte de complexe industriel similaire dans la région de Couvin où il était déjà actif : forges et fourneaux de Pernelle (1816), forge Saint-Roch (1823), ainsi que des minières à Jamiolle, Nismes et Couvin. Sa production, Hannonet la destine à la Marine française d’abord. Après Waterloo, les affaires sont plus laborieuses ; Hannonet ne parvient à s’ouvrir les portes hollandaises qu’à partir de 1821 ; la qualité de son acier est appréciée et jusqu’en 1830, il va fournir les arsenaux d’Anvers, d’Amsterdam et de Rotterdam.

Par le Fonds de l’Industrie institué par le roi Guillaume d’Orange, Hannonet-Gendarme (comme d’autres industriels) reçoit une aide précieuse de l’État qui lui permet de poursuivre la modernisation de ses outils. Four à réverbère, laminoir moderne et four en briques réfractaires sont construits avec l’aide des anglais Dickson et Penning (1822) ; en 1823, c’est Thomas Bonehill qui débarque à Couvin qui va y installer un haut-fourneau à coke (1824-1826), à l’emplacement de l’ancienne fonderie à canons et de son fourneau ; il semble être allumé en 1826 ; il s’agirait là du deuxième haut-fourneau à coke du continent européen, construit juste après celui de Cockerill à Seraing et en même temps que celui de Huart à Hauchies.

En même temps que Cockerill, Huart et Orban, celui qui est médaillé d’or de l’exposition de Harlem en 1825 fait construire un laminoir à étirer le fer en barres. Début 1830, la Société en commandite des Hauts Fourneaux et Forges de Couvin installe des machines à vapeur sur ses minières de Couvin (La Suédoise et au bois des Minières) et de Jamioulx (deux autres). Réunissant dans le même établissement l’exploitation du minerai, le travail de la fonte et du fer au coke et à la houille, une qualité de minerai exceptionnelle et la présence d’un cours d’eau, l’entrepreneur namurois avait tout pour réussir : cependant, sa situation géographique n’est guère favorable et des erreurs de gestion lui sont fatales. En dépit de ses efforts, les derniers essais de fabrication d’acier tentés en 1830 échouent ; la révolution belge met un terme aux commandes destinées au marché hollandais ; Isidore Warocqué ne peut plus suivre. Le cœur de la sidérurgie wallonne va battre dans les bassins de Liège et de Charleroi, le long de la Meuse et de la Sambre. Emportant son banquier dans sa chute, Hannonet-Gendarme ne survit pas à la course folle entamée par ses concurrents. En 1833, la faillite des activités couvinoises est prononcée.

Contrairement à une légende qui voudrait que le patron failli ait mis fin à ses jours en se jetant dans l’Eau-Noire, Jean-Baptiste Hannonet a survécu à son projet. Sans que l’on connaisse ses activités, il finira ses jours à Tours, en 1851.

Sources

Marianne RENSON, Hannonet-Gendarme, un pionnier de la révolution industrielle, dans Sixième congrès de l'Association des Cercles francophones d'histoire et d'archéologie de Belgique et LIIIe congrès de la Fédération des Cercles d'archéologie et d'histoire de Belgique organisé par les Sociétés d'histoire et d'archéologie de Mons, Saint-Ghislain et Soignies, 24-27 août 2000, [2002], t. II, p. 223-232

Ernest DONNAY, Grandeur et décadence d’un maître de forges couvinois, dans Au pays des Rièzes et des Sarts, hiver 1960, n°4, p. 163-170

Jacques SACRÉ, Un maître de forges couvinois : Charles-Jean-Baptiste-Céleste Hannonet-Gendarme, dans Au pays des Rièzes et des Sarts, 4e trim. 1990, n°120, p. 606-615

La première révolution industrielle à Couvin. 1815-1832/Hannonnet-Gendarme, s.l., s.d.

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Histoire. Économies. Sociétés, t. I, p. 328, 330, 338

Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 64, 655

Nicolas BRIAVOINE, Sur les inventions et perfectionnements dans l’industrie depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu’à nos jours, Mémoires couronnés par l’Académie royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles, Bruxelles, 1838, t. XIII, p. 125, 126, 128, 129, 132-133

Paul Delforge

Greisch René

Culture, Architecture, Socio-économique, Entreprise

Stockem 18/02/1929, Liège 12/07/2000

Avant-dernier d’une famille de 13 enfants, René Greisch termine ses humanités à Liège, à l’Athénée que l’on appellera plus tard Liège I, contraint et forcé, suite à son exclusion de l’établissement d’Arlon qu’il fréquentait. Arrivé en bord de Meuse en 1941, il ne quittera plus la cité ardente : il y fera des études d’ingénieur civil se spécialisant dans le développement urbain (1951) à l’Université, avant de compléter sa formation par une licence en Architecture (1955). Il se spécialise aussi dans la recherche expérimentale dans le domaine des constructions métalliques. C’est là aussi qu’il crée son propre bureau (1959) appelé à connaître un développement exceptionnel, après quelques années passées auprès de G. Lassage (entre 1957 et 1969). C’est là encore que naît la griffe de l’ingénieur-architecte, créatif et novateur, artiste et expérimentateur. Le développement tardif du réseau autoroutier wallon procure à René Greisch ses premiers grands projets spectaculaires : long de 340 mètres, le haut viaduc de Sécheval (1975-1979) précède de peu le plus long et tout aussi haut viaduc de Remouchamps (939 mètres) sur l’autoroute E25, en attendant le viaduc de l’Eau-Rouge (1993).

Ensuite ce sont des ponts : à Lixhe, à Lanaye (1982), à Hermalle (1985). Ce dernier est d’emblée reconnu comme « plus bel ouvrage d’art en acier de Belgique » (1986) et distingué par le prix de la Convention européenne pour la construction métallique (1987). Le pont de Ben-Ahin (1987), avec ses 16.000 tonnes de poussée, est une performance mondiale du fait de sa construction par rotation. Le pont de Wandre (1989), quant à lui, est d’emblée considéré comme l’un des plus beaux d’Europe : techniquement et esthétiquement spectaculaire, le long de ses 500 mètres, ce pont est suspendu à un pylône central unique par un redoublement de 19 haubans doublés. Très vite, il fait l’objet d’une demande de classement auprès de la Commission royale des Monuments et des Sites à l’initiative du ministre wallon Robert Collignon qui salue ainsi un symbole du renouveau liégeois.

S’appuyant sur une forte expertise en Recherches et Développement, le bureau Greisch est à la pointe dans son secteur, car l’esthétique ne doit pas occulter les prouesses techniques : après Ben-Ahin, la construction du pont-canal de Houdeng par poussage d’une structure de 65.000 tonnes est une autre performance mondiale ; sans évoquer la construction par lançage du pont de Millau. Le savoir-faire du bureau Greisch se manifeste aussi du côté de l’Université de Liège qui laisse à l’ingénieur-architecte le soin de concevoir les Serres de l’Institut de Botanique (1976), d’étudier la résistance et la stabilité de la verrière du CHU (imaginée par Charles Vandenhove) et de concevoir le hall d’essai du Centre de recherche métallurgique, sur le site du Sart-Tilman.

Médaille d’Or Gustave Magnel 1989, Prix de l’Urbanisme de Liège 1993, prix « Limburg 94 »… René Greisch est de plus en plus sollicité pour participer lui-même à des jurys. S’il reste le patron historique du bureau qui porte son nom, sa société s’est considérablement étoffée et s’est transformée. En 1985, elle s’est constituée en société anonyme, sous le nom de « Beg » (Bureau d’études Greisch s.a.), avec René Greisch, Raymond Louis et Jean-Marie Cremer comme principaux actionnaires. À partir des années 1990, Jean-Marie Cremer – par ailleurs professeur à l’Université de Liège – devient l’administrateur-délégué d’une société en plein développement et diversification, et dont la contribution à l’installation du Pont de Millau, en France, ne constitue qu’une des facettes.

Principales réalisations

- 1975-1979 : viaduc de Sécheval

- 1976 : serres expérimentales de l’Institut de Botanique Université de Liège

- 1980 : viaduc de Remouchamps

- 1979-1980 : Institut de Thermodynamique, Université de Liège (Sart-Tilman)

- 1981 : laboratoires d’hydrodynamique, bassin de carènes, Université de Liège (Sart-Tilman)

- 1980-1982 : pont de Lanaye sur le canal Albert

- 1981-1985 : pont de Hermalle

- 1985-1987 : pont de Ben-Ahin

- 1984-1989 : pont de Wandre

- 1990 : pont de Milsaucy

- 1990-1994 : viaduc de l’Eau-Rouge

- 1991-1995 : aménagement intérieur du Parlement wallon (ancien hospice Saint-Gilles)

- 1995 : bâtiment tri-facultaire de l’Université de Liège (Sart-Tilman)

- 1995-1998 : Moulins de Beez

- 1998- : aéroport de Liège-Bierset

- 1998-1999 : agrandissement du stade du Standard de Liège

- 1997-2000 : pont du Pays de Liège, dit du Val Benoît et divers travaux sur la liaison E40-E25

- 1998-2000 : stabilisation du Pass, site du Crachet

- 1998-2000 : Institut de Mécanique et de Génie-Civil de l’Université de Liège (Sart-Tilman)

- 1998-2001 : Pont-Canal du Sart, à Houdeng

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Jacques STIENNON, dans Freddy JORIS, Natalie ARCHAMBEAU (dir.), Wallonie. Atouts et références d’une région, Namur, 1995

Patricia JANSSENs, 3 questions à Jean-Marie Cremer, dans 15e jour, n°145, juin 2005

Paul Delforge