Godefroid Wauthier

Socio-économique, Entreprise

Lantremange (Waremme) date de naissance inconnue, Liège 1595

Au XVIe siècle, Wauthier Godefroid (ou Godefrin) apparaît comme un investisseur audacieux et « un pionnier de la fonderie liégeoise », selon l’expression de l’historien René Evrard qui, le premier, l’a sorti de l’oubli. Bourgeois de la cité liégeoise disposant de quelques fonds qu’il cherche à investir, Wauthier Godefroid exerce le métier de brasseur quand il décide d’exploiter un fourneau avec fonderie aux portes de la cité, du côté du quartier des Vennes ; l’autorisation lui est accordée le 13 octobre 1548 par le prince-évêque. Ne disposant pas lui-même des compétences nécessaires, Godefroid s’associe avec un spécialiste, Lambert de Spa, maître de forges et ancien gouverneur du bon métier liégeois des fèvres. Entre le marchand et le technicien, entre le commercial et l’artisan, l’alchimie est parfaite : très vite voit le jour ce qui peut être considéré comme le berceau de la future puissante Compagnie générale des Conduites d’eau.

Réalisant d’abord des produits moulés d’usage commun, le marchand se porte acquéreur d’une affinerie du côté de Colonster pour transformer en fer ses surplus de fonte. Son remariage vers 1565 contribue au développement de ses affaires qu’il diversifie (notamment la meunerie), mais sans abandonner ses activités sidérurgiques. Tout en achetant plusieurs gisements de fer, de calamine, de cuivre et de plomb de la région, il acquiert pour moitié un autre fourneau à Sauheid (1569), y construit une nouvelle fonderie (1572), puis acquiert encore un fourneau à Colonster, toujours le long de l’Ourthe.

Dans le même temps, la guerre est aux portes de la principauté de Liège, les Espagnols étant aux prises avec une opposition à la fois politique et religieuse. Quand l’Angleterre décide de stopper ses livraisons de canons, les Espagnols cherchent de nouveaux fournisseurs. Avec Lambert de Spa, Wauthier Godefroid relève le défi de fournir dans un délai très court une commande qui dépasse de loin les capacités de ses outils et qui ne correspond pas à sa production habituelle. S’alliant avec un concurrent et bénéficiant du savoir-faire technique de Lambert de Spa, Wauthier Godefroid respecte son contrat, tout en fournissant des canons d’une qualité supérieure (1575). En soi, il s’agit d’un exploit technique puisque des fabricants de fonte moulée se sont transformés en très peu de temps en fondeurs d’artillerie.

Malgré les difficultés générées par les Espagnols à la réception de la commande, W. Godefroid poursuivra pendant vingt ans ses livraisons d’armement, fournissant même un nouveau type de canon en fer d’une plus grande puissance de tir. « Grâce à cet audacieux, les fonderies du pays de Liège allaient devenir trois siècles durant les spécialistes de deux fabrications aussi dissemblables que les massifs canons de fonte et les minces poteries domestiques, et ouvrirent la région à la grande métallurgie du fer » (RCEW). De 1575 à 1582, Godefroid exploite – en le louant – le fourneau dit des Polets, dont se servira plus tard Daniel Kock.

Disparaissant au moment où émerge Jean Curtius, Wauthier Godefroid a fait œuvre de précurseur. Comme l’observe René Evrard, le brasseur des origines rompt avec les méthodes traditionnelles, se défait de toutes attaches à l’égard des corporations, et creuse son sillon par une politique d’investissement décidée, en tissant des alliances personnelles utiles et en s’entourant d’associés compétents. Directeur commercial et financier, Wauthier Godefroid oriente ses capitaux avec efficacité et est l’un des premiers représentants du capitalisme industriel qui va s’étendre à tout le pays wallon. En l’absence d’héritier, l’entreprise des Vennes est acquise par la famille Butbach.

Sources

René EVRARD et Armand DESCY, Histoire de l’Usine des Vennes, suivie de Considérations sur les Fontes Anciennes 1548-1948, Liège, Soledi, 1948, en particulier p. 35-46

René EVRARD, Wauthier Godefroid, le premier fondeur de canon de fer, dans Industrie, 1955, p. 401-404

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Histoire. Économies. Sociétés, t. I, p. 277

Revue du Conseil économique wallon, n°27, juillet 1957, p. 74-75

Chronique archéologique du Pays de Liège, Liège, IALg, 1964, p. 65-66

Jean YERNAUX et M. MATHY, Une famille de pionniers industriels wallons au XVIIe siècle : les Kock, de Limbourg, dans Bulletin de l'Académie Royale de Belgique, classe des Lettres, 5e série, t. 46, p. 66-124

Paul Delforge

Germay Jacques

Socio-économique, Entreprise

Liège 04/02/1942

Licencié en Sciences sociales, ainsi qu’en Sciences économiques et financières de l’Université de Liège au début des années soixante, Jacques Germay reçoit de la Belgian American Educational Foundation une bourse d’études pour des recherches en stratégie, structures et modes d’organisation des entreprises. Il est alors en contact avec le professeur Igor Ansoff à la Business School of Vanderbilt University à Nashville.

Au milieu des années 1970, il entre à la Fabrique nationale d’armes de guerre qui a énormément diversifié ses activités ; engagé comme responsable de la planification stratégique, Jacques Germay va être amené à s’occuper principalement du secteur « historique », celui de l’armement, et devenir le directeur général du Groupe Browning. Mais la crise frappe durement la vieille FN et c’est à la veille du centième anniversaire de la société que Jacques Germay accepte de remplir les fonctions de directeur général d’une Fabrique nationale où, en tant qu’actionnaire, la Société générale demande, depuis le milieu des années 1970, que des efforts importants soient réalisés en termes de restructuration. Si le passé de l’entreprise a été glorieux, le présent est moins rose. Avec une chute spectaculaire tant du chiffre d’affaires que du personnel, l’ancienne entreprise familiale liégeoise doit affronter les changements de cours intempestifs du dollar comme une concurrence internationale toujours plus forte. En 1986, Albert Diehl impose un plan draconien. En 1988, la Société Générale devient actionnaire majoritaire.

S’attelant à faire subir tant une cure d’amaigrissement qu’un lifting complet dans un laps de temps réduit (entre 1987 et 1989), au prix de sacrifices multiples notamment sur le plan social, Jacques Germay parvient à passer le cap du 100e anniversaire (1989) avec des perspectives meilleures : mais le redécollage s’avère beaucoup plus difficile que prévu. Devenu administrateur délégué en mars 1990, celui qui avait repris en main avec succès la branche Browning – seul secteur bénéficiaire à ce moment – chapeaute un directoire de crise ; en juin, cependant, la Société Générale de Belgique (absorbée par le groupe Suez) cherche à se dégager et décide d’apporter 1,5 milliard de francs belges sous la forme d’un prêt subordonné à la paix sociale, et toute l’équipe de direction est remerciée, J. Germay précisant ne pas souhaiter être associé à la nouvelle vie de la FN…

Embauché par la société Carmeuse dirigée par Dominique Collinet, Jacques Germay va contribuer au développement stratégique de l’important groupe wallon, en étant administrateur délégué et chef de la direction de Carmeuse Group en Amérique du Nord ; par des acquisitions et des participations, il contribue à l’implantation du chaufournier mosan aux Etats-Unis et au Canada. Vers 2002, il décide de poser ses valises et de se réinvestir en région liégeoise. C’est à ce moment qu’il décide d’ouvrir une galerie d’art, Art-Mony, à Fexhe-Slins, mais il ne s’agit là que d’un loisir.

Conseiller indépendant en marketing international et en développement régional, Jacques Germay accepte de conseiller Agoria Liège-Luxembourg, comme responsable Business Development. Quand Cockerill-Usinor annonce – en 2003 – la fin des activités sidérurgiques à Liège pour 2005, Jacques Germay, au nom d’Agoria, invite d’ailleurs tout le secteur des fabrications métalliques et des nouvelles technologies actif à Liège à se remuer pour proposer des projets innovants (octobre 2004) ; quelques mois plus tard, quand Guy Mathot renonce à son mandat d’administrateur délégué du GRE (Groupement de redéploiement économique du bassin liégeois créé en 2003), un directoire est formé pour piloter la reconversion liégeoise et présenter une stratégie de développement créatrice de 5 à 6.000 emplois nouveaux (juin 2005).

Trois chefs d’entreprises sont choisis comme consultants de l’organisme présidé par Michel Daerden puis par Willy Demeyer : Maurice Semer, Philippe Bodson et Jacques Germay. En raison des incertitudes laissées par Mittal sur le sort de la sidérurgie liégeoise, le GRE s’inscrit dans la démarche plus générale du Plan Marshall pour la Wallonie. Dans cette démarche lancée durant l’été 2005 à l’initiative du ministre wallon de l’Économie Jean-Claude Marcourt, Jacques Germay est d’emblée associé. Dès 2006, il est responsable du pôle Génie mécanique, avant de devenir directeur général de MecaTech, l’un des six pôles du Plan Marshall 2.Vert. Quant à la FN qui n’a dû sa survie qu’à l’intervention de la Région wallonne en devenant FN Herstal SA, elle accueille, fin 2008, Jacques Germay en tant qu’administrateur pour six ans.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

À la frontière du vide et du solide. 11e rencontre nationale du Réseau des Mécaniciens, Saint-Jorioz, 2010

Pascal DELOGE, Une histoire de la Fabrique nationale de Herstal, Liège, Cefal, 2012

Paul Delforge

Fontaine Vincent

Socio-économique, Entreprise

Tournai 02/02/1970

Patron de Babel puis d’Acapela Group, avant de prendre la tête d’une startup parisienne, Vincent Fontaine a réussi à donner de la voix dans un secteur qui paraissait ne devoir être tributaire qu’à l’égard de l’entreprise flamande Lernout & Hauspie. Ingénieur en télécommunications, diplômé en 1992 de l’Institut polytechnique de Mons, le chercheur a travaillé durant cinq années dans le laboratoire du professeur Henri Leich, en quête de système de reconnaissance automatique de la parole. Impliqué dans plusieurs projets de recherche européens comme Esprit Himarnnet, Sprach et THISL, il est en charge de la direction du Groupe de reconnaissance vocale à l’Institut de Technologie de Mons de 1995 à 1997, lorsqu’il parvient à mettre au point, avec ses collègues ingénieurs, des systèmes de traitement de la parole et du son qui peuvent être commercialisés.

Composée d’une poignée de chercheurs dont Thierry Dutoit et Olivier Van der Vrecken, une spin-off voit le jour en 1997, placée sous la direction de Vincent Fontaine : il s’agit d’une première pour l’Université de Mons. Bénéficiant d’un large soutien de l’Objectif 1 dès la phase des recherches, « Babel Technologies » trouve aussi auprès de l’Awex un soutien pour prospecter des marchés qui semblent obnubilés par les seules performances annoncées par les patrons de la société d’Ypres. Moins spectaculaires mais efficaces, les découvertes montoises – surtout le logiciel synthétisant parfaitement la voix humaine – retiennent l’attention de l’opérateur téléphonique suédois Telia, occupé à la modernisation de ses serveurs vocaux, puis c’est une entreprise allemande qui achète la licence montoise de Mbrola. Après le Brésil, la SNCF et l’Agence France Presse contribuent au succès du projet wallon permis par le cadre Objectif 1, puis par un apport en capital de la SRIW (2002).

En intégrant Infovox, une filiale de l’opérateur suédois (2001), en engageant quelques anciens collaborateurs de L&H après le plongeon de son concurrent (2001), et en fusionnant avec la société française Elan Speech (2003), la société de Vincent Fontaine devient le leader européen des technologies de la voix et dispose désormais de trois implantations : à Mons, à Stockholm et à Toulouse (2004). Sous le nom générique d’Acapela Group, les produits se diversifient sans cesse pour répondre aux besoins de développement des systèmes de navigation automobile, des serveurs téléphoniques vocaux, de l’aide aux personnes handicapées voire des besoins des supermarchés. De nouveaux marchés s’ouvrent aussi lorsque l’arabe s’ajoute à la vingtaine de langues déjà disponibles. En 2005, Acapela Group dont Vincent Fontaine est le CEO s’associe à Nuance, spécialiste des solutions vocales téléphoniques et, en 2006, est choisi par NAVTEQ ® pour la fourniture de données cartographiques numériques.

En décembre 2007, Vincent Fontaine décide de poursuivre ses activités dans un autre domaine et cède le poste de directeur général du groupe devenu mondial au Suédois Lars-Erik Larsson présent dans le groupe depuis ses origines. Co-fondateur de Swelen en 2008, Vincent Fontaine préside le Conseil d’administration de cette société parisienne spécialisée dans la fourniture d’informations en ligne pour les utilisateurs mobiles et web, et il est également le chef du département « produits et stratégies » de cette startup innovante en matière de diffusion publicitaire.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Paul Delforge

Englebert Albert

Socio-économique, Entreprise

Liège 1917, Liège 17/02/1997

Arrière-petit-fils d’Oscar et d’Adélaïde Englebert, les fondateurs de la société liégeoise produisant des articles en caoutchouc puis des pneumatiques à partir de la fin du XIXe siècle grâce à leur collaboration avec la société allemande Continental Caoutchouc et Guttapercha, Albert Englebert fait ses débuts dans la société en 1938. À ce moment, la Société du Pneu Englebert a digéré les années difficiles de la Grande Guerre, ouvert une usine à Aix-la-Chapelle et a racheté une succursale à Clairoix, en France, témoignant de son ouverture sur les marchés internationaux, du moins jusqu’en 1940, moment où la société, avec ses 4.000 ouvriers, cesse ses activités à Liège.

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, Albert Englebert prend la tête de l’usine des Vennes, comme co-gérant de la société en commandite Englebert et Cie. Mais les événements ont immobilisé totalement la production et, comme au lendemain de la Grande Guerre, il faut repartir de zéro, notamment en reconstruisant des bâtiments détruits par des bombardements. Rapidement, les quatre usines Englebert fournissent du travail à 6.500 personnes et produisent 10.000 pneus par jour (1947), tandis que de nouvelles innovations soutiennent la marque, comme le Volumax pneu à basse pression ou le Max, radial à structure textile.

Albert Englebert introduit, dès les années 1950, un tout nouveau management, après la signature d’un accord de coopération technique avec l’Américain US Rubber International. Le succès est au rendez-vous et se manifeste notamment par la présence des pneus Englebert sur les bolides Ferrari qui participent aux grands prix de F1 entre 1950 et 1958. La période est faste et l’entreprise – qui emploie une importante main d’œuvre féminine – se hisse au premier rang mondial. Elle fabrique des lances à incendie, des bonnets de natation, voire des balles de golf…, mais c’est dans le domaine du pneumatique qu’elle s’affirme comme référence. Les innovations se multiplient.

En 1958, la société américaine et la société liégeoise fusionnent au sein d’une nouvelle société anonyme dont Albert Englebert est nommé directeur général. Englebert entre ainsi dans le groupe Uniroyal et, en 1963, les pneus sont commercialisés sous le nom Uniroyal-Englebert. Dans le processus de modernisation de l’outil, l’usine des Vennes est abandonnée en 1965 lorsque « Uniroyal-Englebert » prend ses quartiers dans le parc industriel des Hauts Sarts ; l’entreprise y occupe un espace de 300.000 m² (dont plus d’un quart construit). L’innovation reste son point fort : en 1969, le premier pneu pluie « The Rallye 180 » fait son apparition sur le marché. À cette occasion, la communication de l’entreprise utilise un parapluie qui sera systématiquement associé aux pneumatiques et deviendra le logo de la marque Uniroyal.

En 1976, la société française du Pneu Englebert – née dans l’Entre-deux-Guerres – intègre le groupe Europe Uniroyal International. Ensuite, dans un marché qui s’internationalise de plus en plus, Uniroyal est repris en 1979 par la société… allemande, Continental Gummi-Werke AG. Jusqu'en 1994, Albert Englebert garde des responsabilités dans la direction des sociétés produisant le pneu Uniroyal ; l'usine de fabrication de Herstal est alors soutenue par une entité commerciale installée à Londerzeel. Près de 8.000 personnes y sont employées.

À la fin du XXe siècle, les pneus pour poids-lourds deviennent la spécialité des Hauts Sarts, mais quand le marché entre en crise, des menaces pèsent sur le site de Herstal (printemps 1997) qui a pourtant été le premier à bénéficier de la certification ISO 14001 en Wallonie. Au sein du groupe Continental, le site de Herstal reste alors la seule implantation en Belgique, n’employant plus qu’un millier de personnes. En février 2001, Continental annonce son intention de fermer le site wallon ; après un violent conflit social qui dure trois mois et une tentative de reprise par un groupe autrichien, l’usine ferme ses portes le 15 mars 2003. C’est la fin de ce qui était devenu la branche liégeoise d’un grand groupe international. Une page se tourne, ouverte en 1877 lorsqu’Oscar Englebert installa son usine aux Vennes.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse, dont La Wallonie, 21 août 1997

Uniroyal-Englebert. 1877-1977, s.l., 1977

Nicole CAULIER-MATHY, dans Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 273-274

Paul Delforge

Englebert Georges

Socio-économique, Entreprise

Dates et lieux de naissance et de décès inconnus

Associé dès 1927 à la direction de la société familiale qui fabrique des pneumatiques et autres produits en caoutchouc, Georges Englebert – fils d’Oscar (1866-1933) – contribue au développement international de l’entreprise : après l’ouverture d’un point de vente à Cologne, dès 1919, une usine est construite à Aix-la-Chapelle en 1929. C’est avec Konrad Adenauer (bourgmestre de Cologne) et William Rombach (son homologue d’Aix-la-Chapelle) que le jeune Englebert négocie les conditions de ce transfert : pour ses interlocuteurs allemands, Englebert est considéré comme un « baron de l’industrie » wallonne. En 1936, c’est en France qu’est ouverte une succursale : les Englebert y ont en effet acquis une ancienne filature de soie à Clairoix, près de Compiègne. Moderne et en bon état, cette société idéalement située attendait un nouvel acquéreur depuis près de quatre ans.

Depuis 1931, l’entreprise familiale a pris le nom de Société du Pneu Englebert, témoignant de la spécialisation de ses activités. En 1932, elle sort le « pneu ballon », dont la publicité vante la qualité d’éviter tous les trous rencontrés sur les routes… En 1939 est franchi le cap du million de pneus produits dans l’usine d’Aix-la-Chapelle. Pour Georges Englebert, il s’agit des années fastes. Présent sur le marché mondial, la société emploie près de 4.000 personnes.

L’expansion d’Englebert vers l’Allemagne à partir des années 1920 place cependant la société dans l’obligation de continuer à produire les pneumatiques commandés par Berlin durant toute la période de la Seconde Guerre mondiale, tandis que les activités de la société installée dans le quartier des Vennes, à Liège, paraissent paralysées. À la fin du conflit mondial, ce sont les bombes qui endommagent les bâtiments mosans. Tout en reconstruisant l’outil liégeois et en relançant les activités à Aix-la-Chapelle dès 1946, Georges Englebert cherche des débouchés dans le secteur militaire et signe un accord de coopération technique avec l’Américain US Rubber International. Dès 1947, les quatre usines Englebert donnent du travail à 6.500 personnes et produisent 10.000 pneus par jour. De nouvelles innovations soutiennent la marque, mais c’est désormais Albert qui a la tâche de conduire les pneus Englebert vers de nouvelles directions.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse, dont La Wallonie, 21 août 1997

Nicole CAULIER-MATHY, dans Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 273-274

Suzy PASLEAU, Adélaïde Coudère, dans Dictionnaire des femmes belges, Bruxelles, Racine, 2006, p. 123-124

Uniroyal-Englebert. 1877-1977, s.l., 1977

Englebert Oscar

Socio-économique, Entreprise

Liège 1866, Liège 13/03/1933

Depuis 1877, une entreprise familiale installée dans le quartier des Vennes, à Liège, s’est spécialisée dans la fabrication de produits en caoutchouc : gommes, poupées, joints, flexibles, imperméables, chaussures, toiles, courroies pour machine, etc. Frais émoulu sorti de ses études, Oscar Englebert junior se voit confier la gérance de la Société en commandite O. Englebert Fils et Cie, fondée en 1892 et qui compte près de 250 ouvriers, surtout des femmes. Très vite, Oscar Englebert perçoit le parti qu’il peut tirer du développement de ces nouveautés que sont les vélos d’abord, les automobiles et les motos ensuite : les premiers pneus sortent de l’usine liégeoise vers 1897, bénéficiant de l’apport en brevets et équipements que lui procure la société allemande Continental Caoutchouc et Guttapercha, partie prenante de sa société. Assurément, le jeune entrepreneur wallon est à la tête d’une entreprise spécialisée dans un produit totalement innovant pour son époque. Très vite, il devient le principal producteur en Belgique et dans les Pays-Bas, et impose son nom à travers l’Europe notamment via les lauriers remportés lors de courses automobiles. Dès 1904, la société s’attache à développer des « pneus cloutés » qui seront commercialisés très rapidement. Elle réalise aussi une bande de roulement en zigzag sur le pneu pour éviter les dérapages…

Le 7 août 1914, la production est arrêtée et les bâtiments sont transformés en caserne pour l’armée allemande. Usant de son titre de consul d’Espagne et grâce à l’intervention du marquis de Villalobar, Oscar Englebert parvient à éviter le démantèlement complet de son entreprise par l’occupant.

Malgré les grandes difficultés générées par la période de la Grande Guerre, Oscar Englebert parvient à se hisser à nouveau parmi les plus grands producteurs mondiaux. On parle de 3.500 travailleurs en 1925, lorsqu’est inaugurée la toute nouvelle usine liégeoise. En 1929, une usine est construite à Aix-la-Chapelle, une autre verra le jour en 1936, en France sous la direction de Georges Englebert, le fils d’Oscar, après le décès de ce dernier survenu en 1933. Mais dès 1931, la spécialisation de l’entreprise s’était affichée dans son nouveau nom : Société du Pneu Englebert et Oscar Englebert était alors aussi connu que ses collègues Alberto Pirelli et Édouard Michelin. Le Figaro rend d’ailleurs compte de sa disparition en rappelant qu’il était président de la chambre syndicale des fabricants de caoutchouc, membre et longtemps vice-président de la Chambre syndicale des constructeurs d'automobiles et que, pendant vingt ans, il avait pris une part active à l'organisation des Salons belges de l'automobile. On était loin de la vente des gommes dans le petit magasin des origines, mais loin aussi de l’essor à venir, car les Englebert ne cessent d’innover.

Sources

Nicole CAULIER-MATHY, dans Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 273-274

Suzy PASLEAU, Adélaïde Coudère, dans Dictionnaire des femmes belges, Bruxelles, Racine, 2006, p. 123-124

Uniroyal-Englebert. 1877-1977, s.l., 1977

Le Figaro, 14 mars 1933

Paul Delforge

Englebert Oscar

Socio-économique, Entreprise

et Adélaïde COUDÈRE

Bruges 15/03/1837, Liège 09/1912 et Bruges 1829, Liège 1918

Au cœur de Liège, une maison de commerce, ouverte en 1868, vend des articles divers de papeterie et des gommes en caoutchouc que lui fournit une société allemande, installée à Hanovre, la Continental Caoutchouc et Guttapercha. C’est Adélaïde Coudère qui tient la boutique pour compléter les revenus du couple. Officier en garnison à Liège pendant plusieurs années, son mari, Oscar Englebert, vient de quitter l’armée pour se lancer dans la production et le commerce de produits en caoutchouc. Sans conteste, il s’agit d’une nouveauté qui doit trouver une clientèle.

Progressivement, c’est le cas, au point de permettre l’ouverture d’une enseigne plus vaste, rue de l’Université, et de lancer d’autres produits. En 1874, Oscar Englebert – dont les parents étaient chapeliers à Bruges – réalise des toiles imperméables utilisées comme vêtements, ainsi que des tabliers, des gants, etc. Trois ans plus tard, l’ingénieux précurseur installe une usine du côté des Vennes et diversifie encore sa production : après les toiles et les poupées, viendront des chaussures et des courroies pour machine. De santé chancelante, Oscar Englebert doit cependant céder les rênes de l’entreprise à son épouse ; c’est elle qui associe davantage la société allemande Continental aux activités liégeoises, surtout lorsque se constitue la société en commandite par actions, en 1892, dont Oscar junior devient le gérant. Au tournant des XIXe et XXe siècles, plus de 250 ouvriers sont employés au sein de la Société O. Englebert Fils et Cie, dont beaucoup de femmes. Jusqu’à leur décès, Adélaïde et Oscar sénior resteront au sein de l’entreprise familiale pour soutenir l’important développement qu’Oscar junior donne à cette société spécialisée dans le caoutchouc et ses transformations.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse, dont La Wallonie, 21 août 1997

Suzy PASLEAU, Adélaïde Coudère, dans Dictionnaire des femmes belges, Bruxelles, Racine, 2006, p. 123-124

Uniroyal-Englebert. 1877-1977, s.l., 1977

Nicole CAULIER-MATHY, dans Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 273-274

Paul Delforge

Dulait Julien

Socio-économique, Entreprise

Gand 28/05/1855, Montigny-le-Tilleul 05/06/1926

Dans la famille Dulait, les charbonnages, les propriétés et les hauts-fourneaux de Charleroi n’ont guère de secrets pour les enfants de Nicolas Joseph ( ?, 1841) : Adolphe (1811-1874) fait carrière dans la houille, contribuant au développement du bassin de Charleroi ; Alexandre (1814-1903) a succédé à son père comme receveur puis inspecteur de l’enregistrement et des domaines à Charleroi ; son fils accèdera à la présidence des Forges de la Providence ; Jules (1823-1901), quant à lui, est surnommé le « médecin des hauts-fourneaux ». C’est dans ce milieu-là que naît Julien Dulait, deuxième des trois fils de Jules ; lui va plutôt s’intéresser à l’électricité.

L’invention de la dynamo par Zénobe Gramme a ouvert de multiples perspectives nouvelles (brevet déposé en 1871). Bricoleur inventif comme son illustre compatriote, ingénieur-électricien diplômé de l’École spéciale de Liège, l’Institut Montefiore (1878), Julien Dulait va se lancer dans des applications industrielles du brevet de Gramme – à l’instar de Joseph Jaspar à Liège –, non sans avoir d’abord construit des turbines hydrauliques de son invention dans les ateliers de son paternel. Engagé comme ingénieur-conseil auprès de la Compagnie générale d’Électricité, société fondée à Bruxelles en 1881 et qui fournissait l’éclairage des grands hôtels, Dulait reçoit des pièces à réparer dans son atelier de Charleroi ou se rend « sur chantier », dans des mines et des carrières. D’un séjour en Allemagne, où il étudie la dynamo de la firme Gulcher, il revient avec des projets d’agrandissement et d’investissement. Installant de nouveaux ateliers modernes à Marcinelle, il y construit une trentaine de dynamos. Dans le même temps, il électrifie certaines rues de Charleroi qui, pour la première fois en 1882, sont éclairées. En 1883, ce pionnier de l’industrie électrique crée le premier cours d’électricité annexé en 1883 à l’Ecole industrielle de Charleroi.

À partir de 1885-1886, à la tête de la SA Électricité et Hydraulique (E&H) qu’il vient de fonder, Julien Dulait étend sa clientèle et sa production, installe la première centrale électrique industrielle de Charleroi (1888) et s’intéresse aux tramways électriques, aux ascenseurs, aux machines d’extraction... Plusieurs lignes de tramways ont recours à ses services, tant en Belgique qu’en France, tandis que des charbonnages lui commandent des locomotives électriques spéciales, autant pour l’air libre que pour descendre dans les galeries. Pour monter la ligne escarpée entre Liège-Cointe, des moteurs spéciaux sont fabriqués par Dulait pour équiper des tramways. À la fin du XIXe siècle, le marché russe lui ouvre ses portes : Dulait y lance plusieurs projets, mais la crise de l’empire fera s’envoler les espoirs de l’investisseur wallon.

Néanmoins, de ses séjours en Russie, Julien Dulait ramène à Charleroi deux autres ingénieurs de talent, Zelenay et Rosenfeld : ensemble, ils mènent d’importantes recherches qui aboutissent à déposer des brevets relatifs à la traction tangentielle. Leur découverte est couronnée au concours de Milan de 1902 et n’aura de réelles implications qu’à la fin des années 1960. En fait, cet exemple résume bien les activités de Julien Dulait. Il allie perfectionnement, inventivité et création à l’échelle industrielle, tant dans le domaine électrique qu’hydraulique. Il bénéficie des améliorations constantes de son époque, décroche des licences et apporte son savoir-faire. Ainsi met-il au point la « dynamo Dulait » appréciée dans l’industrie en raison de sa facilité et de son moindre coût ; il invente le pandynamomètre, appareil de mesure aussi simple qu’utile, ainsi que le « régulateur Dulait ». Dans de nouveaux ateliers et un hall construits à la fin du siècle, il fabrique des tramways électriques ; en 1900, il dispose à Jeumont, de l’autre côté de la frontière, de nouvelles installations.

Cependant, la concurrence étrangère est rude et la crise russe a des répercussions jusqu’à Charleroi. L’Allemand AEG (Allgemeine Elektrizitäts Gesellschaft) vise à contrôler le marché de l’électricité en Belgique et tend à profiter des difficultés de la société E&H de Dulait. Pour contrer cette « menace », l’idée d’un grand groupe « défensif » est concrétisée en 1904 : la société E&H est absorbée par les Ateliers de Constructions électriques de Charleroi, les ACEC, sous le pilotage de l’industriel Édouard Empain qui apporte les capitaux nécessaires. Les ACEC sont promis à une expansion considérable dans toute une série de secteurs concernés par la fée « électricité » (matériels roulants, moteurs, matériels divers, etc.). Quant à Dulait, il devient le premier administrateur-délégué du service commercial de la nouvelle société, jusqu’à la remise de sa démission, en 1908. Ses fonctions d’administrateurs ou de commissaires dans une quinzaine de sociétés spécialisées dans l’acier, le gaz, l’électricité, les transports, la céramique, voire l’automobile, requéraient en effet tout son temps.

Sources

Jacqueline ROOZE-LOOZE, dans Biographie nationale, t. XXXIX, col. 268-278

Jean-Louis DELAET, dans Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 256-257

Ginette KURGAN, dans Jean-François POTELLE (dir.), Les Wallons à l’étranger, hier et aujourd’hui, Charleroi, Institut Destrée, 2000

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Histoire. Économies. Sociétés, t. II, p. 48, 93

Paul Delforge

Dulait Jules

Socio-économique, Entreprise

Charleroi 26/10/1823, Charleroi 04/05/1901

Cadet de trois enfants ayant tous pu bénéficier d’une solide formation, grâce à leur père Nicolas, receveur aux enregistrements de Charleroi, Jules Dulait sort ingénieur, diplômé de l’École des Mines de Liège, en 1843, et commence immédiatement sa carrière dans la florissante société des Hauts Fourneaux, Usines et Charbonnages de Marcinelle et Couillet, dont la Société Générale est le principal actionnaire. En 1854, il décide de voler de ses propres ailes. Fabriquant de coke à Dampremy (1854-1862), il s’établit surtout comme expert « ingénieur-métallurgiste » à partir de Charleroi.

Sous sa direction, ce sont au moins une quinzaine de hauts fourneaux qui sont construits en Wallonie, comme dans le nord de la France, tandis qu’un grand nombre de fours à coke sont installés ou perfectionnés. Appelé comme spécialiste pour démêler des affaires de contrefaçons, invité également en Allemagne et en Autriche où son savoir-faire est fortement apprécié, Jules Dulait dépose de nombreux brevets d’invention ou de perfectionnements dans ses divers domaines d’activités. Surnommé le « médecin des hauts fourneaux », il devient également le président du Conseil d'administration de La banque de Charleroi et administrateur de la SA des Laminoirs de Châtelet (1874-1901). De son mariage avec la gantoise Louis de Potter naîtront trois garçons, dont Julien Dulait.

Sources

Jean-Louis DELAET, dans Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 255-256

Paul Delforge

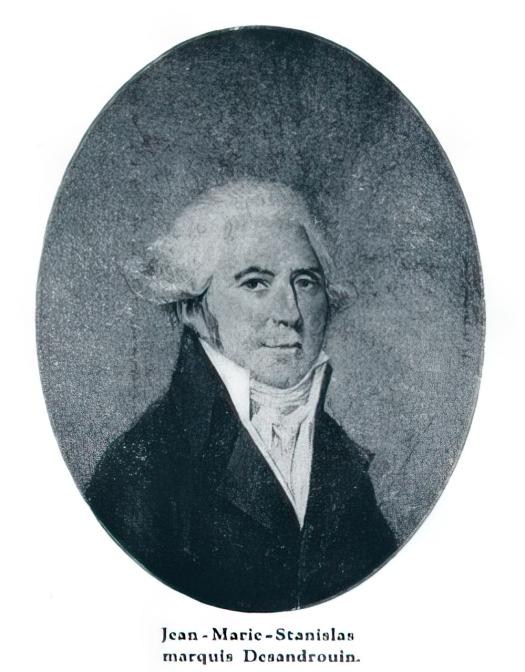

Desandrouin Stanislas

Socio-économique, Entreprise

Charleroi 07/05/1738, Fresnes-sur-Escaut 03/08/1821

Héritier principal des titres, propriétés et activités verrières, sidérurgiques et houillères de Jean-Jacques Desandrouin, le fondateur de la plus puissante compagnie minière du XVIIIe siècle, Stanislas Desandrouin parvient à étendre encore l’entreprise familiale en acquérant des forges dans le pays de Chimay et, surtout, il réussit à accroître la prospérité de la jeune Compagnie des mines d’Anzin. Avec le même esprit que ses prédécesseurs, il tente de s’adapter aux besoins du marché et d’affiner les techniques utilisées. C’est notamment le cas pour améliorer la pompe à feu. Progressivement, les ateliers couvinois de Desandrouin parviennent à usiner ces machines et tous leurs accessoires, sans avoir besoin du secours de la sidérurgie anglaise. Malgré les importants dégâts qu’auront à subir certaines de ses exploitations à cause des troupes autrichiennes, en 1792, Stanislas Desandrouin parviendra à redresser la barre, surtout à Anzin.

Charbonnier, maître de forges, patrons verriers, propriétaires de moulins, ce puissant industriel contribue au mouvement visant à améliorer les outils et techniques industrielles qui auront tant de succès durant le XIXe siècle. Quant à la transformation de la houille en coke, les recherches menées par Stanislas Desandrouin permettent de produire ce nouveau combustible, mais pas plus que les expériences des frères Jean-Philippe et Robert de Limbourg en région liégeoise, elles ne parviennent à utiliser ce produit dans les hauts-fourneaux.

Dans les fonctions publiques de l’époque, Stanislas hérite aussi de son père en devenant bailli de Charleroi et membre de l’État noble du comté de Namur. Seigneur de Heppignies, Lodelinsart, Castillon, Lombois, Fontenelle et Tracy, il avait abandonné sa fonction de chambellan à la cour de Vienne, à la mort de son père, en 1761. Il retrouvera la charge honorifique plus tard, avant que l’empereur d’Autriche lui attribue le titre de marquis… le 26 septembre 1789. Quand il se fixera en France, à Fresnes-sur-l’Escaut, il deviendra membre du Grand Collège électoral du département du Nord sous l’Empire français. Quand arrive le régime hollandais, il obtient la reconnaissance de son titre de marquis et est inscrit parmi les membres du corps équestre de la province du Hainaut (1817). En 1818, il est admis comme Chevalier de l’Ordre de Malte.

En l’absence d’héritiers masculins également chez ses deux frères (François-Joseph-Théodore et Pierre-Benoît), la lignée des Desandrouin s’arrête avec Stanislas en ce premier quart du XIXe siècle. Un certain nombre d’activités ferment ou ont disparu, souffrant de la dissipation de la fortune familiale dans des dépenses somptuaires sans rapport avec la gestion des outils. C’est en tout cas le dernier représentant de la plus puissante famille bourgeoise carolorégienne de l’époque qui disparaît. Le château de Fresnes-sur-l’Escaut a été classé au patrimoine de l’humanité par l’Unesco en 2012.

Dans la mesure où la verrerie de Lodelinsart des Desandrouin fut reprise par Godefroid-Jean de Saint-Roch, il est permis de présumer que ce chevalier qui devint un important homme d’affaires au XIXe siècle, avait bénéficié de l’attention toute particulière du marquis Stanislas Desandrouin qui avait fréquenté assidûment l’une des filles du châtelain de Saint-Roch, à Couvin.

Sources

Georges DANSAERT, Faire son chemin. Histoire de la famille Desandrouin, dans Documents et rapports de la Société royale paléontologique et archéologique de l’arrondissement judiciaire de Charleroi, Thuin, 1937, t. 37, p. 1-117

Revue du Conseil économique wallon, n°40, septembre 1959, p. 68-69

Revue du Conseil économique wallon, n°82, janvier-mars 1967, p. 41-45

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Histoire. Économies. Sociétés, t. I, p. 330, 332

Robert HALLEUX, dans Freddy JORIS, Natalie ARCHAMBEAU (dir.), Wallonie. Atouts et références d’une région, Namur, 1995

Hervé HASQUIN, Une mutation, le « Pays de Charleroi » au XVIIe siècle et XVIIIe siècle. Aux origines de la Révolution industrielle en Belgique, Bruxelles, 1971, p. 77, 81-83

Françoise JACQUET-LADRIER, Dictionnaire biographique namurois, Namur, Le Guetteur wallon, n° spécial 3-4, 1999, p. 80

Guy DUBOIS, Jean-Marie MINOT, Histoire des Mines du Nord et du Pas-de-Calais. Des origines à 1939-1945, s.l., 1991, t. I, p. 9-15

Édouard GRAR, Histoire de la recherche, de la découverte et de l'exploitation de la houille dans le Hainaut français, dans la Flandre française et dans l'Artois, 1716-1791, Valenciennes, 1850, t. III, p. 9-12