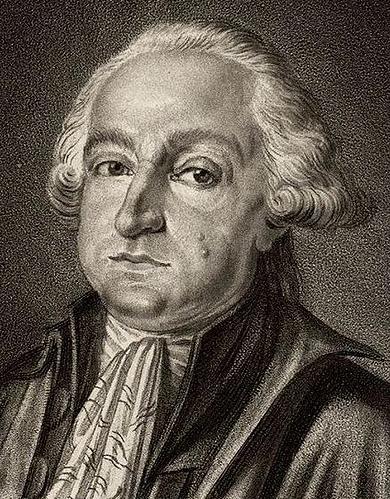

Desandrouin François-Joseph-Théodore

Socio-économique, Entreprise

Lodelinsart 9/02/1740 (ou 1743), Hardinghen 28/02/1802

Fils de Jean-Jacques Desandrouin, frère de Pierre-Benoît et Stanislas, François-Joseph Desandrouin hérite en 1764 des propriétés et des houillères qu’exploite son oncle, Pierre Desandrouin, le frère de Jean-Jacques, du côté de Hardinghem, dans le Boulonnais. Noble reçu chevalier de justice de l’Ordre de Malte (1782), il poursuit, avec succès, la politique d’investigation de ses devanciers, à la recherche de nouveaux gisements d’exploitation. Sa carrière s’oriente davantage vers le sud et Paris, que vers Charleroi. Porteur du titre de vicomte, cet industriel fait aussi de la politique. Lors des États généraux de 1789, il est député de la noblesse pour le bailliage de Calais. Il est aussi l’un des premiers à se joindre aux revendications du Tiers État. « Patron apprécié de ses ouvriers, considéré comme un bienfaiteur » selon les éloges traditionnellement tissés à cette époque, Desandrouin traverse la période des troubles révolutionnaires en conservant ses positions. Toujours célibataire lorsqu’il meurt en 1802, ses biens reviennent dans le giron familial entre les mains de ses sœurs et de son frère Pierre-Benoît.

Sources

Georges DANSAERT, Faire son chemin. Histoire de la famille Desandrouin, dans Documents et rapports de la Société royale paléontologique et archéologique de l’arrondissement judiciaire de Charleroi, Thuin, 1937, t. 37, p. 1-117

Revue du Conseil économique wallon, n°40, septembre 1959, p. 68-69

Revue du Conseil économique wallon, n°82, janvier-mars 1967, p. 41-45

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Histoire. Économies. Sociétés, t. I, p. 330, 332

Robert HALLEUX, dans Freddy JORIS, Natalie ARCHAMBEAU (dir.), Wallonie. Atouts et références d’une région, Namur, 1995

Françoise JACQUET-LADRIER, Dictionnaire biographique namurois, Namur, Le Guetteur wallon, n° spécial 3-4, 1999, p. 80

Guy DUBOIS, Jean-Marie MINOT, Histoire des Mines du Nord et du Pas-de-Calais. T. I, Des origines à 1939-45, s.l., 1991, t. I, p. 9-15

Édouard GRAR, Histoire de la recherche, de la découverte et de l'exploitation de la houille dans le Hainaut français, dans la Flandre française et dans l'Artois, 1716-1791, Valenciennes, 1850, t. III, p. 9-12

Paul Delforge

Desandrouin Jean-Jacques

Socio-économique, Entreprise

Lodelinsart 25/05/1681 ou 1682, Lodelinsart 16/11/1761

Fils du vicomte Gédéon des Androuins, Jean-Jacques Desandrouin n’a pas connu l’Argonne, terre natale de son paternel ; il est né à Lodelinsart à un moment où l’entreprise verrière familiale prenait son essor, et avant qu’elle ne se diversifie dans la sidérurgie et les charbonnages. Seigneur de Lodelinsart, d’Heppignies et Castillon, bailli héréditaire de Charleroi et membre de l’État noble du comté de Namur dont faisait alors partie la cité créée en 1666 sur la rive gauche de la Sambre, Jean-Jacques Desandrouin mena de front une activité politique avec des responsabilités de patron d’industrie.

Après avoir servi les armées françaises et gagné des galons de capitaine, Jean-Jacques Desandrouin s’investit totalement dans les affaires familiales. Compensant la crise passagère du secteur verrier en diversifiant ses activités, il acquiert plusieurs forges et fourneaux dans la Basse-Sambre, jusqu’à Chimay, de nombreux moulins à moudre le grain à Charleroi et à Lodelinsart, ainsi que la fabrique d’armes fondé trente ans plus tôt par Nicolas Moreau. Il va surtout donner un coup d’accélérateur majeur à l’exploitation charbonnière dans cette partie du Hainaut. En plus de houillères à Charleroi et près de Mons, il forme une société avec son frère Pierre et d’autres associés chargée d’explorer dans la région de Fresnes-sur-Escaut ; après trois années d’essais, le succès est au rendez-vous (1720). Entouré de spécialistes des techniques d’exhaure – dont Jacques Mathieu – et de mineurs natifs de sa seigneurie de Lodelinsart et des environs de Charleroi, il réalise d’autres forages (une trentaine entre 1716 et 1735), jusqu’au moment où il découvre une veine à hauteur d’Anzin.

Malgré les progrès introduits par Jacques de Neuville notamment, l’exploitation de la houille reste tributaire de la capacité à extraire l’eau des galeries et des puits. Les bourriquets de remontée mobilisent une main-d’œuvre importante pour un rendement faible. La première innovation introduite par Desandrouin consiste à remplacer les hommes par des chevaux. L’efficacité s’en trouve décuplée et la main-d’œuvre libérée pour des tâches d’extraction. Disposant de capitaux importants, Jean-Jacques Desandrouin se lance dans une seconde révolution beaucoup plus importante : sur le modèle de l’anglais Newcomen, une machine à feu est construite par les techniciens wallons les plus expérimentés et avec les matériaux de la plus grande qualité, avec l’aide de l’Anglais Sanders qui avait déjà aidé le duc d’Arenberg à la mine de Vedrin. Après deux années de travail, la « pompe à feu » du Fayat est inaugurée en 1735, sur le site de la houillère de Lodelinsart. Une grande fête est organisée au cours de laquelle J-J. Desandrouin rend hommage à Pierre Misonne (1675-1760) le technicien de Ransart qui dirigea le chantier, ainsi qu’à la famille Mathieu.

À sa mort, en 1761, le « patron » de la Compagnie des mines d’Anzin (créée en 1757 et dont il est le premier régisseur) était devenu l’une des personnalités les plus riches et les plus puissantes de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Son fils, Stanislas, parviendra à reprendre le flambeau et à faire prospérer davantage encore les activités familiales.

Sources

Georges DANSAERT, Faire son chemin. Histoire de la famille Desandrouin, dans Documents et rapports de la Société royale paléontologique et archéologique de l’arrondissement judiciaire de Charleroi, Thuin, 1937, t. 37, p. 1-117

Revue du Conseil économique wallon, n°40, septembre 1959, p. 68-69

Revue du Conseil économique wallon, n°82, janvier-mars 1967, p. 41-45

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Histoire. Économies. Sociétés, t. I, p. 332

Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 467

Hervé HASQUIN, Une mutation, le « Pays de Charleroi » au XVIIe siècle et XVIIIe siècle. Aux origines de la Révolution industrielle en Belgique, Bruxelles, 1971, p. 77, 81-83

Édouard GRAR, Histoire de la recherche, de la découverte et de l’exploitation de la houille dans le Hainaut français, dans la Flandre française et dans l’Artois, 1716-1791, Valenciennes, 1850, t. III, p. 11-12

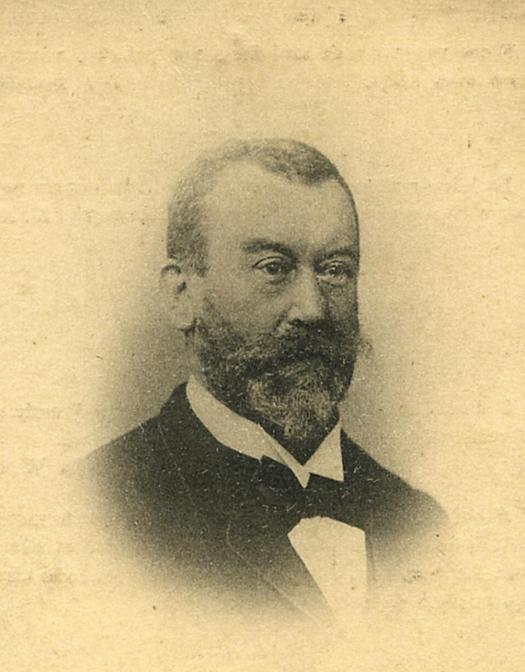

Desandrouin Pierre

Socio-économique, Entreprise

ou (Jean-)Pierre DESANDROUIN-DESNOËLLES

Lodelinsart circa 1685, Hardinghem 29/05/1764

Fils de Gédéon des Androuins, frère de Jean-Jacques, (Jean-)Pierre Desandrouin a grandi au milieu des activités familiales. De longue tradition, les des Androuins sont occupés dans l’industrie du verre et Gédéon a quitté la Lorraine pour s’établir à Charleroi, à la fin du XVIIe siècle, dans le comté de Namur occupé tantôt par les Espagnols tantôt par les Français. Que les Pays-Bas deviennent autrichiens ne change rien à sa destinée : l’entrepreneur a installé une verrerie dans le Hainaut français, en 1717, à Fresnes-sur-l’Escaut. Elle semble être la première installation de ce type dans la région de Valenciennes.

Parallèlement, avec son frère et son père, Pierre est aussi préoccupé par la découverte de nouveaux gisements de charbon ; en 1720, à Fresnes-sur-l’Escaut, la fosse Jeanne Colard est mise en exploitation ; ensuite, c’est la fosse du Pavé d’Anzin qui est découverte (1734) puis celle des Trois Arbres à Vieux-Condé (1751). L’exploitation houillère du Hainaut « français » et le recours à la pompe à feu sont cependant davantage le fait de Jean-Jacques, Pierre lui apportant une collaboration limitée, tout en développant son activité verrière, voire en investiguant dans les mines du côté du Boulonnais : il succède en effet à son frère, François-Joseph Desandrouin (1696-1731), propriétaire de terres et du château de La Verrerie du côté de Hardinghem. Il y dirige les houillères locales jusqu’en 1764, année de son décès sans héritier direct. C’est son neveu, François-Joseph-Théodore Desandrouin, l’un des fils de Jean-Jacques, qui lui succède à la tête de ses affaires.

Sources

Georges DANSAERT, Faire son chemin. Histoire de la famille Desandrouin, dans Documents et rapports de la Société royale paléontologique et archéologique de l’arrondissement judiciaire de Charleroi, Thuin, 1937, t. 37, p. 1-117

Revue du Conseil économique wallon, n°40, septembre 1959, p. 68-69

Revue du Conseil économique wallon, n°82, janvier-mars 1967, p. 41-45

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Histoire. Économies. Sociétés, t. I, p. 330, 332

Robert HALLEUX, dans Freddy JORIS, Natalie ARCHAMBEAU (dir.), Wallonie. Atouts et références d’une région, Namur, 1995

Guy DUBOIS, Jean-Marie MINOT, Histoire des Mines du Nord et du Pas-de-Calais. T. I, Des origines à 1939-45, s.l., 1991, t. I, p. 9-15

Édouard GRAR, Histoire de la recherche, de la découverte et de l'exploitation de la houille dans le Hainaut français, dans la Flandre française et dans l'Artois, 1716-1791, Valenciennes, 1850, t. III, p. 9-12

Paul Delforge

Desandrouin Gédéon

Socio-économique, Entreprise

ou DES ANDROUINS

Clermont en Argonne en 1640, Lodelinsart 02/07/1735

Après avoir fait construire la place forte de Charleroi (1666), Charles II, roi d’Espagne et des Pays-Bas (1665-1700) veut développer une politique visant à susciter la création durable d’établissements industriels aux abords de l’ancienne paroisse de Charnoy : celle-ci est située sur la rive gauche de la Sambre, dans le comté de Namur, et fait face à Marcinelle qui dépend, quant à elle, de la principauté de Liège. Mais le 2 juin 1667, durant la courte guerre de Dévolution, Turenne s’empare de Charleroi. Attribuée au royaume de France par le Traité des Pyrénées (1668), la place forte ne revient dans les mains espagnoles qu’en 1678, lors du Traité de Nimègue.

C’est dans ce contexte historique que viennent de Lorraine deux jeunes verriers, Gédéon des Androuins et François de Dorlodot. Les deux hommes semblent être « cousins » ; ils deviendront beaux-frères par leur mariage avec des filles de Jean de Condé, maître verrier de Jumet qui, l’un des premiers, a reçu le privilège du roi Louis XIV de développer une activité verrière dans le Faubourg de Charleroi (1669). C’est ainsi qu’allaient naître deux dynasties d’industriels carolorégiens.

Formé au métier du verre par tradition familiale (des parents auraient travaillé dans ce secteur en principauté de Liège), Gédéon Desandrouin (l’orthographe de son nom varie d’une source à l’autre) épouse Marie de Condé en juillet 1680 et héritera de la verrerie de son beau-père. Avec sa fortune, des Androuins acquiert des terres et des titres : seigneurie d’Heppignies, château de Lodelinsart, fief de Lombois, seigneurie de Villers-sur-Lesse. Parallèlement, dans les bois de Soleilmont, à Heppignies, il participe, avec d’autres comparchonniers, à l’exploitation de gisements de houille. Les techniques sont encore rudimentaires, mais les gains sont appréciables et font de Gédéon des Androuins un entrepreneur prospère, à la fois patron verrier, maître de forges et charbonnier. Établi à Lodelinsart où il s’est fait construire un château après l’établissement de sa verrerie (1690), ce gentilhomme obtient la reconnaissance de titres de noblesse à Paris en 1701, est reçu au sein de l’État noble en 1708 par le comté de Namur et obtiendra le titre de vicomte de l’Empereur en 1733 (ou 1731). Ce statut lui vaut maints privilèges dont celui d’éviter de payer des impôts, ou d’échapper à la justice.

Son nom de famille s’est transformé en Desandrouin lorsque son fils Jean-Jacques hérite de la majeure partie de son patrimoine, notamment de plusieurs mines du côté de Fresnes-sur-Escaut. Sans se préoccuper des frontières, alors fort fluctuantes, ou plus exactement en jouant sur les incohérences de l’administration dues aux multiples traités d’échange de territoires, Desandrouin a obtenu le droit d’exploiter du charbon en France dès 1712, près de Fresnes et d’Anzin. Il n’aura de cesse, avec Jean-Jacques et François-Joseph (1696-1731), deux de ses dix enfants, d’intensifier sa prospection dans le nord de la France, en dépit d’une concurrence tenace avec les industriels locaux.

Par ailleurs, Gédéon des Androuins établira encore des verreries à Aywaille, Anzin et Fresnes. On a là affaire à une forme précoce d’intégration verticale. Grandes consommatrices de houille, les verreries consomment une partie importante de l’extraction et assurent un débouché permanent.

Sources

Georges DANSAERT, Faire son chemin. Histoire de la famille Desandrouin, dans Documents et rapports de la Société royale paléontologique et archéologique de l'arrondissement judiciaire de Charleroi, Charleroi, 1937, t. XLII, p. 3-117

Jean-Louis DELAET (dir.), Libre-sur-Sambre : Charleroi sous les révolutions, 1789-1799, Charleroi, 1989, p. 35-36

Virgile LEFEBVRE, La verrerie à vitres et les verriers de Belgique depuis le XVe siècle, Charleroi, Université du Travail, 1938, p. 28-29

Revue du Conseil économique wallon, n°40, septembre 1959, p. 68-69

Revue du Conseil économique wallon, n°82, janvier-mars 1967, p. 41-45

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Histoire. Économies. Sociétés, t. I, p. 332

Hervé HASQUIN, Une mutation, le « Pays de Charleroi » au XVIIe siècle et XVIIIe siècle. Aux origines de la Révolution industrielle en Belgique, Bruxelles, 1971, p. 77, 81-83

Paul Delforge

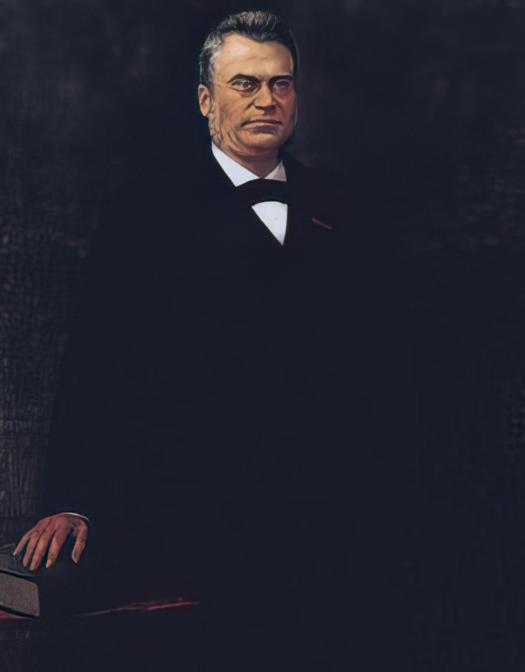

Delloye-Mathieu Charles

Socio-économique, Entreprise

Huy 1816, Huy 25/01/1896

Fils aîné de Clément Delloye, Charles s’inscrit dans une longue tradition familiale de recherche et de créativité. Ainsi, il participe avec son père à la tentative d’implanter un haut-fourneau dans la vallée du Hoyoux, mais l’échec est au rendez-vous de la SA Fabriques de Fer du Hoyoux. Dans le même temps, le jeune Delloye exploite une société de transport : d’énormes chariots sont traînés par douze à seize chevaux entre Huy, Bruxelles, Anvers et Gand. Cette activité le met au contact de John Cockerill qui lui confie des missions en France et en Angleterre. Là, il est notamment chargé d’étudier les modes de fonctionnement et les techniques nouvelles. Son mariage avec Marie Matthieu conduit Charles Delloye à fréquenter la haute bourgeoisie hutoise, puis liégeoise. Alors qu’il se constitue en société en commandite, Charles Delloye-Matthieu achète des parts dans la société anonyme Cockerill, fondée à la mort de son fondateur. Il y fera une partie de sa carrière. Commissaire en 1866, administrateur trois ans plus tard, Delloye est directeur général de la SA Cockerill en 1886-1887, avant de devenir le président du Conseil d’administration en 1889.

À Huy, il a repris les affaires familiales qu’il a fortement inscrites dans un seul créneau, la production de fers finis ou semi-finis, se positionnant en quelque sorte comme sous-traitant par rapport à ce qui se fait dans le bassin industriel de Liège et du Hainaut. Ce choix est volontaire. Dès 1853, Charles Delloye-Matthieu s’est associé à son frère, Clément Delloye-Tiberghien (banquier à Bruxelles), pour constituer la SA des Hauts Fourneaux et Laminoirs de Montignies-sur-Sambre. En 1877, ils deviennent les propriétaires de l’entreprise créée par Pierre Champeaux-Chapel. Entre Liège et Hainaut, les usines de Charles Delloye-Matthieu – reliées à la vallée mosane par une ligne de chemin de fer privée – bénéficient ainsi de la fonte produite ailleurs, mais sous contrôle capitalistique.

C’est désormais quasiment aux seules sociétés Delloye-Matthieu et Dufrénoy-Delloye qu’appartient la forte évolution de la production dans les années 1860 à 1880 de la vallée du Hoyoux qui peut revendiquer 4 à 5% de l’ensemble des fers finis de la Wallonie. Pourtant, il ne s’agit là que de l’association de petites entreprises continuant à fonctionner selon des modalités très traditionnelles et grâce au savoir-faire d’ouvriers d’élite. Malgré les prix élevés des produits, ceux-ci jouissent d’une très grande réputation internationale, justement en raison de leur très grande qualité, reconnue notamment par une médaille d’or à l’exposition universelle de Londres en 1852 et en 1862, à Paris en 1855, 1867 et 1878, et à Anvers en 1885 pour Delloye-Matthieu, et une médaille d’or à Amsterdam en 1883 pour Dufrénoy-Delloye.

Administrateur de la SA Société métallurgique Austro-Belge (1863), Charles Delloye-Matthieu ne limite pas sa puissance au seul domaine économique. En effet, il s’implique dans la vie politique, sociale et culturelle. De 1859 à 1878, il devient d’ailleurs le bourgmestre de Huy qu’il contribue à embellir et à moderniser, de la même manière qu’il gère ses entreprises : conservant les atouts du passé, il introduit des constructions (Palais de Justice, le fameux Quadrilatère, etc.) qui donnent un lustre nouveau à la vieille cité mosane. En 1861, il décide aussi de créer une École normale, aux côtés de l’École moyenne, et favorise l’une des premières écoles industrielles du pays. Homme politique libéral, le patron paternaliste se range du côté des doctrinaires et subit de plein fouet les luttes intestines qui voient émerger le courant progressiste. Écarté de l’hôtel de ville, confronté aux premiers mouvements ouvriers et socialistes, Charles Delloye-Matthieu a probablement commencé à investir en dehors de la région hutoise dans les années 1880. Ainsi le voit-on particulièrement impliqué dans le mouvement de forts investissements en Russie, que ce soit en sidérurgie, dans les mines de fer ou dans le développement du chemin de fer. Co-fondateur de la Banque de Huy en 1858, président de la société métallurgique russe « La Dniéprovienne » trente ans plus tard, Charles Delloye-Matthieu possède des participations dans de nombreux secteurs d’activités et, progressivement, deviendra un financier, davantage qu’un industriel. Au tournant du siècle, Charles Delloye-Matthieu disparaît sans avoir fait le nécessaire pour assurer la pérennité de ses industries hutoises ; seules les Tôleries Delloye-Matthieu survivront à cette épopée, en s’orientant vers l’acier et en étant absorbé par la SA Cockerill.

Sources

Michel ORIS, De l’industrie traditionnelle à la finance moderne. Charles Delloye-Matthieu (1816-1896), dans Annales du Cercle hutois des Sciences et des Beaux-Arts, t. 51, 1997, p. 207-221

Michel ORIS, Une culture économique originale, dans Jean-Marie DOUCET (dir.), Hommes de fer et de fonte, Huy, 1994, coll. Histoire d’une ville, p. 30-33

Claude-M. CHRISTOPHE, Une dynastie traditionnelle de maîtres de forges, les Delloye, dans Jean-Marie DOUCET (dir.), op. cit., p. 41-48

Freddy JORIS, Natalie ARCHAMBEAU (dir.), Wallonie. Atouts et références d’une région, Namur, 1995

Jean-François POTELLE (dir.), Les Wallons à l’étranger, hier et aujourd’hui, Charleroi, Institut Destrée, 2000

Paul Delforge

De Limbourg Jean-Philippe

Science, Médecine, Socio-économique, Entreprise

Theux 19/10/1726, Theux 01/02/1811

Depuis le début du XVIIIe siècle, grâce à Abraham Darby, l’Angleterre dispose de ses premiers hauts-fourneaux au coke. Ce nouveau combustible remplace utilement le charbon de bois car les fontes produites sont de meilleure facture et de moindre coût. Ne disposant pas du procédé pour produire le coke, l’Europe continentale tente de percer le secret. C’est ainsi que Jean-Philippe de Limbourg se rend dans les États allemands, « en visite exploratoire ». Il est mandaté par son prince-évêque, le comte d’Oultremont. De retour d’un séjour à Sulzbach, auprès de l'industriel Roederer, Jean-Philippe multiplie les expériences, avec son frère Robert, dans leur forge à Theux : le prince-évêque finance ces expériences, avant de se lasser (1768-1771). Comme Stanislas Desandrouin à Charleroi, les deux frères réussissent à transformer la houille en coke, mais ne parviennent pas à l’utiliser dans le haut-fourneau de manière industrielle : il faudra attendre les années 1823-1826 pour que s’érige le premier haut-fourneau à coke, construit par l’Écossais David Mushet pour le compte de John Cockerill.

Privé de moyens pour effectuer ses recherches, J-Ph. de Limbourg consignera ses découvertes dans deux mémoires envoyés à l’Académie des Sciences de Paris. L’écriture est d’ailleurs une facette de ce fils de médecin, et médecin lui-même après des études à l’Université de Leyde, puis de Paris. Établi à proximité de Spa, il utilise volontiers les eaux minérales de la cité thermale dans ses médications. Dans la cité fréquentée par la haute société européenne, il trouve à la fois à s’instruire auprès de brillants esprits et à se divertir de la vie mondaine. Déjà auteur, en 1754, d'un remarqué Traité des eaux minérales de Spa, il édite, en 1763, chez François-Joseph Desoer, ses Nouveaux amusemens des eaux de Spa, « ouvrage instructif et utile » aux Bobelins, terme désignant les étrangers qui viennent prendre les eaux à Spa. Chimiste, médecin ayant remporté plusieurs prix pour ses essais, maître de forge, J-Ph. de Limbourg s'occupa aussi avec succès d'antiquités, d'histoire naturelle, et d’écrire quelques textes littéraires.

Sources

G. DEWALQUE, dans Biographie nationale, t. XII, col. 197

Robert HALLEUX, dans Freddy JORIS, Natalie ARCHAMBEAU (dir.), Wallonie. Atouts et références d’une région, Namur, 1995

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. I, p. 330

Une certaine idée de la Wallonie. 75 ans de Vie wallonne, numéro spécial de La Vie wallonne, Liège, 1995, t. LXIX, p. 272

Paul Delforge

Delhaize Louis

Socio-économique, Entreprise

Lille 21/07/1916, Ransart 08/10/1984

Dans la success-story qu’écrivent de concert la moitié des enfants de Jean-Jacques Delhaize durant la seconde moitié du XIXe siècle en pays wallon, Louis Delhaize fait bande à part. Certes, celui qui est né en 1833 se lance aussi dans le commerce, mais refuse de s’associer au projet de Jules, Auguste et Édouard, ainsi qu’à celui d’Adolphe. Marié à une fille Stainier (comme son frère Adolphe), il préfère monter lui-même son propre établissement (comme Adolphe) et proposer des articles d’épicerie, des vins et spiritueux (comme ses frères) dans diverses succursales implantées dans le Hainaut, à son propre compte. Mis à part le maintien à Ransart de son dépôt central, son modèle de fonctionnement est identique à celui de ses frères, mais la seule entente consiste à s’accorder tacitement avec eux pour ne pas se faire une concurrence inutile.

Au décès de Louis (le 11 novembre 1897), plus de la moitié de ses huit enfants et beaux-enfants (René, Achille, Georges, Jules notamment) sont occupés au sein de la firme Louis Delhaize. Quand, en 1907, se constitue la SA Établissements Delhaize Frères et Cie. Le Lion à l’initiative des oncles et tantes « concurrents », les enfants de Louis Delhaize font échouer la proposition d’unification qui leur est suggérée, en raison de prétentions jugées excessives. Mais le modèle de transformation de l’entreprise familiale en société anonyme les inspire et, le 7 janvier 1908, naît la SA Louis Delhaize que dirigera principalement Achille (1875-1957). À son décès, sans descendant direct, c’est un autre Louis – filleul d’Achille, fils de Georges et donc petit-fils de Louis Delhaize – qui prend la tête de la société, en tant qu’administrateur-délégué, avec son cousin Gui Henderickx. C’est ce Louis-là qui est né à Lille pendant la Grande Guerre.

Sous sa direction, s’ouvre en 1962 le premier supermarché Gro, à Mont-sur-Marchienne. Le 18 décembre 1957, les cousins concurrents avaient inauguré à Ixelles le premier supermarché en libre-service intégral. Pour Louis Delhaize, il s’agit d’un tournant important ; une douzaine d’autres GRO viennent s’adjoindre aux 300 succursales traditionnelles. Président du Conseil d'administration de Louis Delhaize Compagnie franco-belge d’alimentation en 1974, le petit-fils du fondateur se retire des affaires dix ans plus tard, passant le témoin à Pierre Delhaize, son neveu.

Sources

Serge JAUMAIN, dans Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 190-191

Emmanuel COLLET, Pierre DUMONT, Jacques WITMEUR, Delhaize « Le Lion » : épiciers depuis 1867, Bruxelles, Racine-Groupe Delhaize, 2003

Nicolas COUPAIN, Serge JAUMAIN, Ginette KURGAN-VAN HENTENRYK, La distribution en Belgique : Trente ans de mutations, Bruxelles, Racine, 2005

Paul Delforge

Delhaize Jules

Socio-économique, Entreprise

Ransart 03/06/1829, Ixelles 13/08/1898

Aîné d’une famille de onze enfants, dont le père est négociant à Ransart, Jules Delhaize reçoit la chance de faire des études. Il exerce le métier de professeur de sciences commerciales à l’Athénée de Bruxelles depuis 1856, quand il décide d’y mettre un terme en 1867, pour s’associer à son frère Auguste (1838-1895) qui, lui, a fait des études de médecine, et se lancer dans le commerce. La société en nom collectif Delhaize frères et Cie ouvre un magasin à Charleroi le 1er juillet 1867, un deuxième sous forme de succursale à Marchienne-au-Pont l’année suivante. Invitant son frère Adolphe à les rejoindre et encourageant d’autres membres de la famille, dont son beau-frère, Jules Vieujeant, à abandonner leurs activités professionnelles respectives pour prendre la tête des nouvelles enseignes d’alimentation générale, vins et spiritueux, l’entreprise s’étend rapidement dans le pays wallon, à Châtelet, Huy, Namur, La Louvière et Mons. Une nouvelle société est créée en 1871, mais quand Adolphe décide de voler de ses propres ailes, ce sont Jules Vieujeant, Jules Delhaize et son frère Édouard (1835-1888) qui deviennent les trois principaux fondateurs du futur groupe Delhaize. Déjà le siège social s’est déplacé vers Bruxelles (1871) puis à Molenbeek (1883) où s’établit aussi le dépôt central à proximité d’une gare importante.

Le projet industriel des trois anciens professeurs d’Athénée repose sur une idée simple : disposer d’une forte puissance d’achat à partir d’un dépôt central, éliminer les intermédiaires (trop nombreux) et distribuer à un prix attractif avec une marge bénéficiaire dans des succursales aux caractéristiques de vente et de présentation similaires. En 1874, les trois fondateurs, auxquels s’est joint le jeune Léopold (1843-1887) qui a abandonné sa carrière militaire, disposent d’une dizaine de points de vente, la majorité en Hainaut. En 1875, ils ont 21 vitrines « Au bon marché » qui désormais se caractérisent par « Le Lion » et la devise « L’Union fait la force ». Cette marque s’accroche aussi très vite à certains produits-maison. Dix ans après le décès de Jules Delhaize, la société familiale devient la SA Établissements Delhaize Frères et Cie. Le Lion (1907) : elle comptera près de 750 succursales à la veille de la Grande Guerre. Célibataire, Jules Delhaize disparaît sans descendance ; c’est son beau-frère, Jules Vieujeant qui lui succède à la tête d’une entreprise qui n’a pas fini de grandir.

Sources

Serge JAUMAIN, dans Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 190-191

Emmanuel COLLET, Pierre DUMONT, Jacques WITMEUR, Delhaize « Le Lion » : épiciers depuis 1867, Bruxelles, Racine-Groupe Delhaize, 2003

Nicolas COUPAIN, Serge JAUMAIN, Ginette KURGAN-VAN HENTENRYK, La distribution en Belgique : Trente ans de mutations, Bruxelles, Racine, 2005

Delhaize Edouard

Socio-économique, Entreprise

Ransart 23/11/1835, Anderlecht 29/10/1888

Troisième d’une famille de onze enfants, dont le père est négociant à Ransart, Édouard Delhaize reçoit la chance de faire des études. En 1861, son diplôme lui permet d’entamer une carrière dans l’enseignement. Surveillant à l’Athénée de Mons, il y devient professeur de français l’année suivante. Marié à la fille du préfet des études, il devient professeur de rhétorique à l’Athénée de Namur en 1867. Tout indique une vie dédiée à faire apprécier la lecture des auteurs français et le goût de l’écriture à des générations de jeunes Wallons quand, en 1871, il met un terme à cette carrière pour prendre part au projet industriel de ses frères, Jules l’aîné et Auguste né trois ans après lui.

Du jour au lendemain, Édouard Delhaize quitte les salles de classe pour assurer la surveillance des succursales de la société en nom collectif Delhaize frères et Cie. Dans la dizaine de magasins de denrées alimentaires, de vins et spiritueux détenus par les Delhaize, il veille à l’harmonisation du service et de la présentation des marchandises, ainsi qu’à une politique de prix intéressante en raison de la politique d’achat groupé réalisée par une « centrale ». Quand son autre jeune frère, Adolphe, décide de voler de ses propres ailes (1874), Édouard se joint à son frère Jules et à son beau-frère Jules Vieujeant pour fonder une nouvelle association. Il est par conséquent l’un des trois principaux fondateurs du futur groupe Delhaize Le Lion. Après son décès, en 1888, sa veuve, Joséphine Marsigny, reste active dans la société familiale. En 1907, lorsque se constitue la SA Établissements Delhaize Frères et Cie. Le Lion (1907), elle est la dernière associée « historique » avec Jules Vieujeant. Leurs descendants – notamment Jules Delhaize (1872-1928) et Louis Vieujeant (1872-1948) actifs dès 1907 – se partageront la direction du « Groupe Delhaize » jusqu’en 2013, année où, pour la première fois, l’administrateur délégué est recruté en dehors du cercle familial.

Sources

Serge JAUMAIN, dans Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 191-192 et 646-648

Emmanuel COLLET, Pierre DUMONT, Jacques WITMEUR, Delhaize « Le Lion » : épiciers depuis 1867, Bruxelles, Racine-Groupe Delhaize, 2003

Nicolas COUPAIN, Serge JAUMAIN, Ginette KURGAN-VAN HENTENRYK, La distribution en Belgique : Trente ans de mutations, Bruxelles, Racine, 2005

Paul Delforge

Delhaize Adolphe

Socio-économique, Entreprise

Ransart 18/08/1840, Bousval 09/10/1899

Septième dans l’ordre de naissance des onze enfants d’un couple de commerçants de Ransart, Adolphe est le premier à imiter l’exemple paternel et à ouvrir un magasin dit de denrées coloniales, vins et spiritueux. Inaugurée en 1866, l’enseigne de Châtelet est par elle-même à la fois un défi et un programme : Bon Marché. Mais quand ses frères Jules et Édouard lancent un projet plus ambitieux, Adolphe s’associe d’abord à eux, avant de lancer sa propre société avec l’aide de sa belle-famille. Marié à Adolphine Stainier en 1866, Adolphe Delhaize place ses beaux-frères à la tête des différentes succursales qu’il ouvre à travers le pays wallon. La société Adolphe Delhaize et Cie est rapidement présente à Huy, Namur, Seraing et à Liège, en plus de Châtelet, et s’installe aussi à Louvain. La clé du succès est identique à celle imaginée par son frère Jules : disposer d’une forte puissance d’achat à partir d’un dépôt central, éliminer les intermédiaires (trop nombreux) et distribuer à un prix attractif avec une marge bénéficiaire dans des succursales aux caractéristiques de vente et de présentation similaires.

Convenant avec ses frères d’éviter une concurrence stérile, Adolphe Delhaize connaît un rapide succès, sa société s’appuyant sur près de 500 implantations à la fin de sa vie. C’est l’un de ses beaux-fils, Albéric de Pauw qui reprendra pendant 40 ans sa succession et transformera la société familiale en société anonyme, Les Établissements Adolphe Delhaize et Cie (1939). En 1950, Delhaize le Lion devient actionnaire principal et, en 1980, quand apparaissent les enseignes AD (pour Affiliés Delhaize), le souvenir d’Adolphe Delhaize réapparaît également par ses initiales.

Sources

Serge JAUMAIN, dans Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 191-192

Emmanuel COLLET, Pierre DUMONT, Jacques WITMEUR, Delhaize « Le Lion » : épiciers depuis 1867, Bruxelles, Racine-Groupe Delhaize, 2003

Nicolas COUPAIN, Serge JAUMAIN, Ginette KURGAN-VAN HENTENRYK, La distribution en Belgique : Trente ans de mutations, Bruxelles, Racine, 2005

Paul Delforge