Logé Jean-Claude

Socio-économique, Entreprise

Bruxelles 30/03/1941

À la tête de la société pendant plus d’un quart de siècle (1984-2011), Jean-Claude Logé a fait de Systemat une société de prestations de services informatiques, qui, au début des années 2000, faisait partie du top 10 européen, et était numéro 1 des services micro-informatiques en Belgique, au grand-duché de Luxembourg et au Portugal.

Cofondateur de Systemat SA en 1984, avec Pierre Herpain et Bernard Lescot, Jean-Claude Logé a été élu, en 1996, manager de l’année, par les lecteurs de Trends Tendance, reconnaissant ainsi le parcours singulier de cet entrepreneur, davantage commercial qu’organisateur, dont le feeling a permis la success story de Systemat.

Après le collège Saint-Michel de Bruxelles, et des humanités gréco-latines achevées au collège Saint-Servais à Liège, Jean-Claude Logé entreprend des études en Sciences commerciales et financières à l’Université catholique de Louvain (1959-1963). Entré comme cadre commercial dans une entreprise d’import-export (1967), il crée une première société, en 1968, active dans le secteur du courtage d’assurances (Sogeca) ; il la revend au groupe Cobepa (1973) et en lance deux autres (United Brokers, France Secours International Belgium), avant de donner son impulsion à Systemat et de s’orienter dans le secteur de l’informatique.

Déjà attiré par l’informatisation des services, alors phénomène entièrement neuf, il s’était passionné pour ce processus au sein de son cabinet de courtage. Quand IBM décide de commercialiser le révolutionnaire PC, en 1983, Logé pressent la révolution que va provoquer la micro-informatique et entend anticiper l’engouement des petites et moyennes entreprises. Même si, en réalité, ce sont les grosses entreprises qui feront d’abord le succès de la micro-informatique, et non les PME, Jean-Claude Logé obtient le soutien privilégié d’IBM pour la Belgique, revend son portefeuille d’assurances et rachète un petit agent IBM – Systemat – spécialisé dans le software de gestion pour PME. Dès 1984, Logé est ainsi l’un des tout premiers agents officiels de la grosse société américaine. Il en vend les produits, mais, surtout, il organise un service payant de maintenance et d’assistance software qui permet à Systemat de devenir rentable, d’étoffer ses activités, d’étendre sa sphère d’influence, et de s’imposer comme le partenaire informatique privilégié de grosses entreprises en Belgique, au Luxembourg et en Alsace-Lorraine, ainsi que de la Commission européenne.

Dans les années 1980 et 1990, le paysage informatique est en pleine mutation et en pleine croissance. En 1986, le logiciel Popsy voit le jour et est promis à une belle carrière, mais l’ERP Dimasys, destiné aux grosses PME, donne à Systemat une nouvelle dimension. Avec la vente de hardware, Systemat ne cesse de croître, créant des filiales à Anvers (1990), Charleroi (1993), en France et au Portugal (1999). Témoin symbolique du succès de Systemat et surtout de ses besoins croissants de capitaux, la société wallonne entre en bourse en 1997. En 2002, Systemat SA est devenu un groupe comptant plus 1.400 employés ; avec son quartier général à Lasnes et ses ateliers à Jumet, elle travaille à l’exportation dans une trentaine de pays.

Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Charleroi (1998-2002), Jean-Claude Logé contribue à sa fusion avec la CCI du Centre (2002). Président de la Chambre wallonne de Commerce et d’Industrie (1999-2002), J-Cl. Logé regrette les blocages qui freinent la dynamique de près de plusieurs centaines d’entreprises-membres, pointant du doigt les baronnies (qu’elles soient politiques ou industrielles) et le manque de dialogue social, phénomènes qui paralysent l’ensemble de l’économie wallonne. Membre de l’Association des entreprises de Wavre, Jean-Claude Logé s’intéresse de près au « Paysage économique wallon » et, à l’heure du Contrat d’Avenir pour la Wallonie, invite tous les Wallons à partager un véritable projet politique wallon, à lutter contre le sous-régionalisme et à entreprendre une révolution culturelle en matière de formation et d’enseignement. Par ailleurs, au moment où le journal Le Matin se retrouve en liquidation (début 2000), Logé propose un nouveau projet éditorial, celui d’un journal dirigé vers l’économie et qui comblerait l’absence d’un média fort à l’échelle de la Wallonie. Pressenti comme actionnaire (à raison de 6% du capital total) d’une nouvelle société d’édition (avec Presse-Alliance, la SPE, la Société d'industrialisation du bassin liégeois, la Sodie (filiale d'Usinor), la Société d'impression et d'édition des métallos FGTB de Liège, ainsi que Radio-Contact et la Région wallonne), Logé renonce finalement à se lancer dans une aventure dont il ne partage pas toutes les finalités. Par ailleurs, il poursuit le projet E-Capital, un « networking » lancé en septembre 1999, avec d’autres patrons wallons (Pierre Lhoest, Pierre Mottet, etc.), et destiné à créer un fonds de capital à risque investissant dans des sociétés de croissance, de préférence en Wallonie.

Alors que Systemat a réussi une série d’importantes acquisitions (1998 et 1999) et rêve d’acquérir une dimension européenne, les effets de la bulle informatique (surtout en 2000 et en 2002-2003) ont des conséquences majeures sur ses activités ; en dépit d’importants contrats (par ex. l’informatisation de toute la gendarmerie française), la société est contrainte de se restructurer, en se séparant de nombreux collaborateurs et en spécialisant davantage ses activités : Systemat Business Services fonctionne avec des spécialistes pointus pour les grands comptes et Systemat Global Solution avec des généralistes pour les PME (juillet 2003). Privée de la vente du matériel informatique par les grands groupes qui recourent à la vente en ligne (principalement HP), Systemat doit encore revoir profondément sa stratégie : en 2005, elle réduit sa voilure, se sépare de ses filiales européennes et se recentre sur ses activités belgo-luxembourgeoises, ainsi que sur les PME. En 2007, le groupe informatique de Jean-Claude Logé retrouve des couleurs, notamment grâce à un important contrat avec la Commission européenne et la Région wallonne (projet Cyberclasse). En 2010, Softimat SA reprend les activités infrastructures et Systemat SA réoriente résolument sa stratégie vers les activités software au moment où Jean-Claude Logé, figure emblématique du groupe, cède la majeure partie de ses parts (il détenait un peu plus de 10%) dans Systemat à ses cadres et à un groupe d’investisseurs luxembourgeois. Le duo managérial Pierre Focant-Vincent Schaller, soutenu ensuite par Pascal Leurquin, prend alors le relais de cette société qui compte encore plus de 400 collaborateurs.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse, dont Le Soir, 11 janvier 1996, 8 mai 1998, 11 août 1999, 4 décembre 1998, L’Écho, 25 avril 2002, Le Soir 23 septembre 2006, 4 mars 2011

Christine DE BRAY, Envie d’entreprendre ? Déclics : inspirez-vous de l’expérience de 15 créateurs d’entreprises belges, Liège, Edi.Pro, 2007, p. 66-74

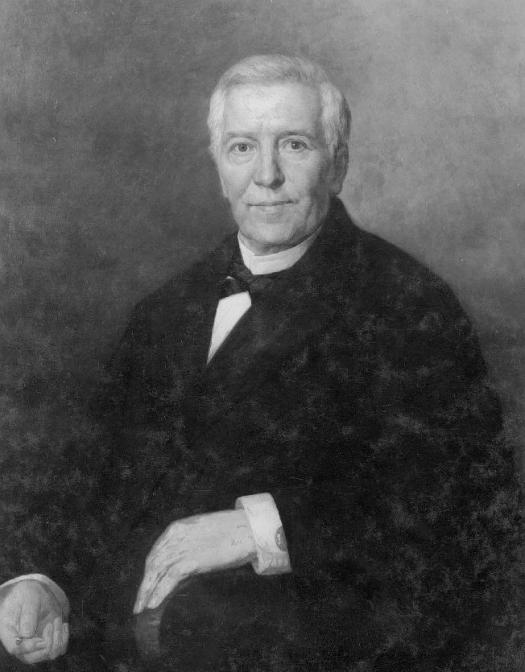

© Portrait de Pierre Joseph Lemille by Nisen, Félix - Royal Institute for Cultural Heritage

© Portrait de Pierre Joseph Lemille by Nisen, Félix - Royal Institute for Cultural Heritage

Lemille Pierre-Joseph

Socio-économique, Entreprise

Liège 1811, Liège 21/11/1882

Fabricant d’armes de la ville de Liège, Pierre-Joseph Lemille est l’initiateur de la fondation du musée d’armes à Liège, dans sa propriété, l’ancien hôtel de Hayme de Bomal.

Au XVIIe siècle, Liège se spécialise dans une industrie qui assure sa renommée pendant plusieurs siècles : la fabrication des armes à feu portatives. Dans le courant de la première moitié du XIXe siècle, le nombre de fabricants d’armes ne cesse d’augmenter et les armes liégeoises s’exportent dans le monde entier, faisant de l’armurerie l’une des industries les plus caractéristiques de la cité.

Parmi ces nombreux fabricants d’armes, Pierre-Joseph Lemille a particulièrement bien réussi dans les affaires et était considéré comme l’un des plus grands armuriers de Liège au milieu du XIXe siècle. Attentif à faire progresser sans cesse tant les principes de fabrication que la qualité de ses produits, Lemille s’était surtout préoccupé d’ouvrir de nouveaux débouchés à l’étranger. En cela, il avait parfaitement réussi. Les prix obtenus lors des Expositions universelles contribuèrent aussi à asseoir sa réputation sur le plan international et, dans la foulée, celle des armes wallonnes.

Par testament (en août 1882), il cède à la ville de Liège sa collection d’armes personnelle et l’une de ses propriétés, l’hôtel de Hayme de Bomal (l’ancienne préfecture du département de l’Ourthe, située sur le quai de la Batte, en Féronstrée, à Liège), pour y abriter un musée. Celui-ci ouvre ses portes, le 19 juillet 1885, trois ans après la disparition de Lemille. Parmi les conditions du legs, figure une aide financière à apporter aux hospices, Lemille ayant créé de ses deniers six semi-orphelinats de son vivant, tant à Liège qu’à Chaudfontaine où l’industriel se consacra aussi à l’aide des enfants pauvres. Jusqu’en 1874, Lemille fut administrateur de la Société de secours mutuels des ouvriers armuriers, organisme qu’il avait contribué à créer vers 1850. Membre de l’Association libérale de Liège, il était aussi administrateur d’une SA pour la construction de logements ouvriers.

L’idée d’un Musée d’Armes émane d’une douzaine de fabricants liégeois qui projettent une exposition sur leur production dès 1881, puis la création d’un espace muséal permanent. Dans leur esprit, il s’agit de rassembler présenter les armes à feu portatives du monde entier, à des fins didactiques et commerciales, tant à l’attention des professionnels du métier que du grand public. Joseph Lemille préside la Commission qui mène les discussions avec les autorités locales : celles-ci souhaitaient la création dans un même endroit – la propriété Lemille – d’un « Musée scolaire », d’un Musée d’armes et d’un autre consacré à l’Art industriel. Constitutive du fonds principal du musée, la « collection Lemille » s’enrichit de divers achats et autres donations, et s’élargit progressivement, permettant au musée d’abriter l’une des plus importantes collections d’armes du monde. Le département des armes du Grand Curtius de Liège en est l’héritier.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

La Meuse, 22 novembre 1882, L’Indépendance belge, 21 juillet 1885

https://www.grandcurtius.be/fr/les-collections/armes

WAW Magazine, Supplément du trimestriel n° 4, Luc Pire, 2009

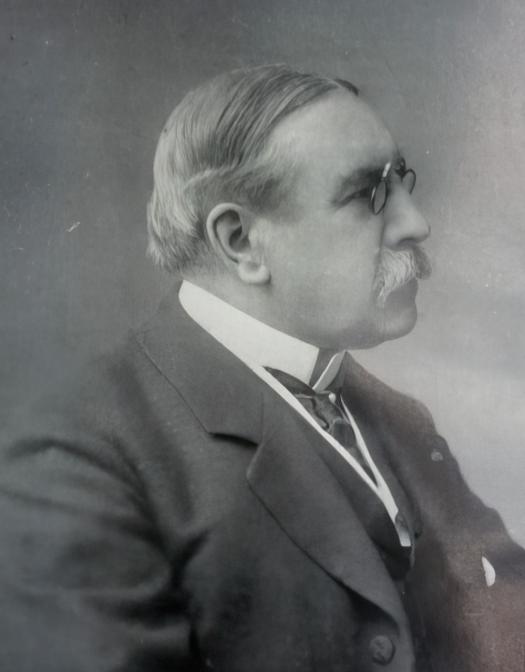

Greiner Léon

Socio-économique, Entreprise

Seraing 24/02/1877, Liège 17/03/1963

Moins d’une semaine après la disparition d’Adolphe Greiner, le Conseil d’administration de la Société Cockerill à Seraing désigne son fils, Léon, pour lui succéder comme directeur général. Le mois de décembre 1915 n’a pas encore commencé et, pas plus que son père, Léon Grenier n’accepte de travailler au profit de l’occupant allemand. En 1917, sa résistance lui vaudra d’être arrêté et emprisonné. Il restera détenu en Allemagne jusqu’à l’Armistice. Sur le modèle paternel, Léon Greiner s’emploiera alors à tout reconstruire, et à étendre encore ce qui, à la veille de la Grande Guerre, était déjà le plus grand complexe métallurgique du monde.

Ingénieur électricien diplômé de l’Université de Liège (1899), Léon Greiner n’est pas entré par la grande porte dans la Société Cockerill en 1900 ; il a appris le métier dans les ateliers, pas à pas. Modèle d’organisation, de gestion, d’innovation et d’ouverture à l’exportation, les aciéries exigent le meilleur de ses centaines d’ouvriers et d’employés. Ingénieur en chef au service électrique, le jeune Greiner démontre son savoir-faire en installant la grande centrale au gaz. Ensuite, lui est confiée la direction de la division mécanique et du chantier naval.

Sous l’occupation allemande, Léon Greiner est solidaire de la politique de la direction consistant, d’une part, à ne pas permettre à l’occupant allemand de tirer profit de la production des usines Cockerill et, d’autre part, à occuper néanmoins la moitié de ses 10.000 travailleurs tant pour leur permettre de se nourrir que pour éviter leur déportation en Allemagne. Cette attitude vaudra la prison au nouveau directeur général (1917-1918). Dans l’Entre-deux-Guerres, Léon Greiner se consacre entièrement à la reconstruction et au développement des activités industrielles. Parallèlement, il succèdera aussi à son père à la tête de l’association des Chercheurs de Wallonie, la première à inscrire dans ses statuts la protection des paysages. Il soutient également les initiatives menées à Esneux pour perpétuer la Fête des Arbres. En 1928/1929, il apporte un soutien matériel important à la mise en place du FNRS.

Au moment de la fusion entre Cockerill d’une part, Angleur-Athus d’autre part (mars 1945), Léon Greiner devient vice-président du Conseil d’administration ; quand cet ensemble fusionne avec Ougrée-Marihaye en 1955, il est admis comme administrateur honoraire de Cockerill-Ougrée.

Sources

Robert HALLEUX, Cockerill. Deux siècles de technologie, Liège, éd. du Perron, 2002, p. 131

Suzy PASLEAU, dans Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 332

Robert HALLEUX, Geneviève XHAYET, La liberté de chercher. Histoire du Fonds national belge de la recherche scientifique, Liège, éd. Université de Liège, 2007

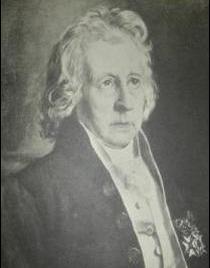

Greiner Adolphe

Socio-économique, Entreprise

Bruxelles 07/12/1842, Seraing 20/11/1915

En septembre 1913, Adolphe Greiner est au sommet de sa carrière. Depuis qu’il a été engagé par la jeune « Société anonyme pour l’Exploitation des Établissements de John Cockerill », il y a près de 50 ans, cet ingénieur n’a cessé de prendre des responsabilités au sein de la société, et a conduit les établissements sidérurgiques sérésiens à l’apogée de leur développement, tant en termes de production qu’en termes de rendement. L’Ixon and Steel institute ne s’y trompe pas, quand il lui décerne la Médaille d’Or Bessemer ; il s’agit de la plus haute récompense à laquelle peut aspirer un ingénieur, d’autant que ce sont ses pairs qui décident de son attribution et, par la même occasion, de sa désignation à la présidence de l’association (en mai 1914). La presse de l’époque compare alors Adolphe Greiner à Andrew Carnegie : ils sont les rois de l’acier. Plus encore qu’au nom de John Cockerill, c’est à celui d’Adolphe Greiner que les aciéries liégeoises doivent d’avoir participé à la mutation technologique qui contribue à faire de la Wallonie, à l’entame du XXe siècle, l’une des plus grandes puissances du monde.

Pas plus que l’Anglais Cockerill, Adolphe Greiner ne peut se prévaloir de la nationalité belge à sa naissance. Son père, Gustave, est originaire de Saxe. Il est arrivé en Belgique dans le sillage du nouveau roi, Léopold Ier. Anciens maîtres-verriers, les Greiner servent désormais le roi des Belges, Gustave, homme de confiance, gérant notamment les biens personnels du roi, sous la responsabilité de son frère Adolphe Greiner, comptable principal. C’est donc dans un milieu très particulier que grandit le jeune Adolphe, accomplissant ses études à l’Athénée de Bruxelles, avant d’entrer à l’École des Mines de Liège, annexée à l’Université (1859-1864). À peine diplômé, l’ingénieur est recruté par Gustave Pastor, sur le conseil du fils de ce dernier. Dans le même temps, le jeune Grenier opte pour la nationalité belge.

Ingénieur chimiste chargé de l’analyse des aciers, il entame sa carrière dans les usines Cockerill à Seraing au moment où Henry Bessemer vient d’inventer un nouveau procédé de fabrication qui va révolutionner la sidérurgie. La méthode Bessemer date de 1863. Envoyé en Angleterre pour l’étudier, Greiner met son talent au service de l’usine sérésienne : rapidement, la nouvelle technologie est maîtrisée, fonctionne et donne des résultats immédiats. Promu chef du département des aciéries (1869-1887), Greiner perfectionne sans cesse les processus de production ; il introduit le procédé Thomas. En quelques années, les gains de fabrication enregistrés sont multipliés par 100 ; et ce n’est pas fini.

En 1887, Greiner succède au baron Sadoine et à Delloye-Mathieu à la direction générale des aciéries Cockerill de Seraing et contribue, par ses connaissances, son implication au travail, son ouverture à l’innovation et des investissements judicieux, à une expansion plus grande encore. Par exemple, le laitier résiduel de la fusion est récupéré pour fabriquer des briques ; les gaz des hauts fourneaux et des fours à coke sont eux aussi récupérés et valorisés ; quant à l’énergie électrique, elle tend à se généraliser dans tous les secteurs ; le premier four électrique est ainsi construit.

Désigné administrateur de la Société Cockerill en 1902, Greiner dispose d’un réseau de contacts qui s’étend à l’international et touche tous les milieux. Au début des années 1880, il lance l’idée d’un « Syndicat international des rails » ; en 1884, c’est le « Syndicat belge des rails » qui voit le jour et qui confie sa présidence à Greiner ; vingt ans plus tard, naîtra le comptoir des Aciéries (1905), tandis que se constitue aussi l’Entente mondiale entre les producteurs (1904). Par ailleurs, il siège au sein du Conseil supérieur de l’Industrie et du Commerce, dont il préside le comité central, et il a fait partie de la commission organisatrice de l’Exposition universelle de Bruxelles, en 1897. Président de la Fédération pour la défense des intérêts belges à l’étranger, il préside aussi l’Union des constructeurs de locomotives, la Société géologique et minière des ingénieurs et des industriels, l’Association des Ingénieurs de Liège et la Société belge des Ingénieurs et des Industriels.

Non content de répondre aux demandes, le directeur général de la SA John Cockerill suggère et anticipe. En cas de guerre européenne, le gouvernement belge entend que les forts à construire soient munis de plaques de blindage et que des canons soient disponibles : des commandes sont passées à Cockerill. Dans la construction navale, Cockerill qui a installé des ateliers à Hoboken construit les malles-poste pour la ligne Ostende-Douvres, qui se permettent de battre des records mondiaux de vitesse ; d’Hoboken partent aussi des commandes pour les colonies et la Russie. Des fours Martin-Siemens qui ont fait leurs preuves à Seraing sont commandés et l’entreprise dirigée par Grenier se charge de les installer à l’étranger.

Administrateur des Charbonnages liégeois en Campine et de l’Usine à Tubes de la Meuse, président de l’Union des Charbonnages et Usines métallurgiques de la Province de Liège, Greiner contribue par ailleurs à l’installation des usines de la société métallurgique La Dniéprovienne et des Charbonnages du Centre du Donetz (Russie) ; administrateur-fondateur de la Géomines (1910), il s’attaque à la prospection de gisements d’étain dans l’est du Congo (Greinerville) et exploite le bassin houiller de la Lukuga (1912) ; en Espagne, il fonde les Altos Homos Iron and Steel Works pour l’exploitation des mines de fer de Biscaye ; la Chine est aussi son terrain de jeu à partir de la fin du XIXe siècle ; partenaire dans la construction des chemins de fer, il dispose sur place de spécialistes qui prospectent les ressources disponibles.

Ses préoccupations sociales et morales sont aussi à mettre en évidence, même si la formation et la bonne santé du personnel ouvrier contribuent à la qualité de la main d’œuvre employée. En plus de l’organisation d’écoles industrielles, de la réalisation d’un hôpital, d’un orphelinat et de bains douches pour les charbonnages, ce sont des caisses d’épargne et de solidarité qui sont créées, de même que la Mutuelle des Ouvriers de la Société Cockerill et une caisse de pension pour les employés et les ouvriers. À partir de 1912, une Fondation Greiner (créée au lendemain du Jubilé Greiner) octroie des bourses d’accès aux études aux fils d’ouvriers, tandis que le Foyer du Rivage favorise l’accès au logement.

Fêté pour ses 25 années à la tête de la SA John Cockerill, Adolphe Greiner remercia tous ceux qui lui avaient rendu hommage en particulier « le personnel des ouvriers de Cockerill [qui] est la gloire de nos établissements et l’honneur de la Wallonie. On peut demander tout ce qu’on veut aux ouvriers wallons, ils sont toujours prêts » (juillet 1912).

Que seraient devenues les installations sérésiennes si l’invasion allemande n’avait mis un terme à la structure de production que Greiner avait patiemment mise au point ? Emporté par la maladie, après avoir été arrêté pour avoir refusé de travailler au profit de l’occupant, Adolphe Greiner n’évite pas totalement le spectacle du pillage et de la dévastation de « ses » usines. Sur le modèle paternel, Léon Greiner s’emploiera à tout reconstruire après l’Armistice, et à étendre encore ce qui, à la veille de la Grande Guerre, était déjà le plus grand complexe métallurgique du monde.

Léon Greiner succèdera aussi à son père à la tête de l’association des Chercheurs de Wallonie, la première à inscrire dans ses statuts la protection des paysages. Adolphe Greiner en était devenu le président en 1907, soit deux ans après avoir pris part activement à la première Fête des Arbres à Esneux (1905). Président de la Société d’ornithologie de Seraing, il était encore un grand collectionneur d’oiseaux de différentes espèces. L’aide de ce véritable capitaine d’industrie fut précieuse dans le succès de l’Exposition universelle organisée à Liège en 1905 ; il faisait aussi partie du Comité d’honneur du Congrès wallon, en 1905, et assista à ses séances.

Sources

La Meuse, 2 juillet 1912 ; Le Petit Bleu, 9 septembre 1913 ; La Meuse, 10 septembre 1913 ; L’Indépendance belge (Angleterre), 30 novembre 1915 ; Le Progrès, 1er décembre 1915

Albert DUCHESNE, dans Biographie nationale, t. 34, col. 259-264

Benjamin STASSEN, La Fête des Arbres - 100 ans de protection des arbres et des paysages à Esneux et en Wallonie (1905-2005), Liège, éd. Antoine Degive, 2005, p. 11, 33

Suzy PASLEAU, John Cockerill. Itinéraire d’un géant industriel, Liège, éd. du Perron, 1992, p. 143-158

Robert HALLEUX, Cockerill. Deux siècles de technologie, Liège, éd. du Perron, 2002, p. 130-131

Suzy PASLEAU, dans Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 331-332

Christine RENARDY (dir.), Liège et l’Exposition universelle de 1905, Bruxelles, La Renaissance du livre, 2005, coll. « Les Beaux livres du Patrimoine »

Goblet Bernard

Socio-économique, Entreprise

Liège 1960

Licencié en Droit de l’Université catholique de Louvain (1983) et licencié en Économie à la Louvain School of Management (1984), Bernard Goblet entame sa carrière chez Coopers & Lybrand (1984-1989), avant d’entrer au département financier de Hertz Leasing (1989). Assistant du Chief Financial Officer Europe, il s’impose comme CFO de Hertz Leasing France (1990-1991), mais le monde de l’industrie l’attire : CFO USA de Diamant Boart (1993-1998), il se familiarise avec les outils de forage à base de diamants destinés au secteur de la pierre.

Fondée en 1937 pour développer des machines et des outillages à usage industriel utilisant le boart, un diamant naturel de qualité secondaire extrait des mines de diamants du Congo, la société hennuyère a mis au point, dans les années 1960 des diamants industriels synthétiques qui remplacent les diamants naturels. Alors que le fonds britannique Candover rachète l’usine en difficultés à l’Union minière, Goblet devient le CEO de Diamant Boart (1998-2002) jusqu’au moment où la société est revendue à Electrolux. Après une année de consultance et un court passage chez Proximus (2005), Magotteaux fait appel à lui comme directeur des opérations (2006), le temps de préparer sa désignation comme PDG du groupe en 2007.

Depuis 1914 et sa fondation par Lucien Magotteaux en bord de Vesdre, à hauteur de Vaux-sous-Chèvremont, la fonderie Magotteaux n’a cessé de grandir. Entre les mains de Georges Halbart, elle prend son envol au lendemain de la Seconde Guerre mondiale quand sont mis au point des boulets industriels destinés aux opérations de broyage dans les secteurs des mines, des carrières, mais surtout des cimenteries, puis de plus en plus aussi du dragage. Qu’il s’agisse des boulets ou d’autres produits (superalliage, plaques de revêtement, etc.) généralement toujours orientés pour améliorer les broyeurs, leur qualité et leur résistance sont appréciés mondialement.

Référence internationale dans les années 1970, Magotteaux traverse les crises économiques en s’adaptant à la mondialisation, en gardant son ancrage familial, ainsi que son centre de recherches en terre liégeoise, mais en se transformant en Magotteaux International SA : disposant d’une quinzaine de sites sur tous les continents, le leader mondial dans la conception de pièces industrielles high-tech pour le broyage et le concassage de minerais occupe plusieurs centaines de personnes quand s’achève le mandat de Michel Hahn en 1998. La part de l’actionnariat familial se réduit cependant. Après une période mixte, où les managers-propriétaires partagent la direction des opérations avec la SRIW et IK Investment Partners (une société européenne d’investissements qui acquiert 55 % du capital de la société en 2007), c’est un très important groupe chilien, actif dans de nombreux domaines, le consortium Sigdo Koppers, qui devient seul propriétaire, tout en laissant le poste de pilotage à Liège (2011).

Co-négociateur de cette profonde mutation, Bernard Goblet contribue à l’intégration de départements aux activités particulièrement indépendantes au sein du groupe, renforce la présence du QG à Vaux et, sous sa direction, la société parvient à résister sans trop d’encombres aux conséquences de la crise financière de 2008, étendant notamment ses activités en Thaïlande. En juin 2015, la route du CEO et de son actionnariat se sépare et lui succède Sébastien Dossogne, déjà présent dans la société depuis 2007, en tant que responsable financier.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse, dont L’Écho, 3 mai 2002, La Libre, 3 septembre 2011, L’Écho, 26 décembre 2015

http://www.uwe.be/uwe-1/historique

http://www.ccimag.be/wp-content/uploads/2013/11/12949_CCIC_CciConnectEstJanvier2013_WEB1.pdf (s.v. mai 2016)

Gendebien Alexandre Jr

Révolutions, Socio-économique, Entreprise

Bruxelles 11/10/1812, Charleroi 22/02/1865

Alexandre Gendebien ne doit pas être confondu avec son père qui porte le même prénom (1789-1869), l’actif révolutionnaire des Journées de Septembre 1830 et défenseur d’une Belgique conservant tout le Limbourg et tout le Luxembourg. Le jeune Alexandre, troisième de la dynastie des Gendebien fondée par Jean François (1753-1838), est davantage tourné vers l’industrie, à l’instar de son grand-père et de son oncle, Jean Baptiste (1791-1865).

Le jeune Alexandre n’a pas dix-huit ans quand il est mêlé aux Journées de Septembre 1830. Son impétuosité suscite la crainte de ses proches ; capitaine d’artillerie, il se distingue par sa conduite à l’armée de la Meuse et pendant la retraite d’Hasselt, le 8 août 1831. Par conséquent, celui qui fut décoré de la Croix de fer peut ajouter son nom à ceux de sa famille dans l’établissement du nouveau royaume de Belgique. Il s’écarte cependant du sillon paternel pour se consacrer totalement à des activités industrielles.

Directeur des concessions du Mambourg et de Belle-Vue, dans le pays de Charleroi (1837), responsable des Charbonnages de Piéton, il devient le directeur-gérant des Charbonnages réunis de Char¬leroi (1er janvier 1851), soit des anciennes sociétés charbonnières de Mambourg et Bawette, Belle-Vue, Sablonnière, Lodelinsart et Sacré-Français. Avec le soutien de la Société générale, toutes les exploitations des Gendebien sont rassemblées au sein de la « Société anonyme des Charbonnages réunis, à Charleroi » (juin 1851), qui, avec un capital de près de 7 millions de francs de l’époque, constitue l’une des plus grandes fusions de la région.

En tant que membre (1843) de la Chambre de commerce de Charleroi, il s’intéresse particulièrement à la question des péages sur les canaux, les rivières et le chemin de fer de l’État (1848-1849) ; il publie une étude à ce sujet et interpelle les autorités belges à diverses reprises. Par ailleurs, à titre personnel, il n’hésite pas à investir dans la construction de chaussées ou de lignes ferroviaires.

Devenu vice-président de la Chambre de commerce de Charleroi (1860-1865) et membre du Conseil supérieur de l’Industrie, Alexandre Gendebien s’est aussi occupé de l’Asso¬ciation charbonnière des bassins de Charleroi et de la Basse-Sambre : fondé en 1832, ce syndic de patrons charbonniers entre en crise à l’entame des années 1850, au moment où ses statuts sont révisés. Secrétaire puis président (1850-1852), Gendebien démissionne de la présidence et jusqu’en 1863, l’association fonctionne en mode provisoire ; c’est dans ces conditions qu’elle examine le dossier de ses propres statuts, ainsi que des questions aussi importantes que la loi sur le travail des enfants (1859) ou le projet de traité de commerce avec la France (1860). Finalement, fin 1863, l’Association est reconstituée et Gendebien la préside jusqu’à son décès (1863-1865).

Sans jamais s’être mêlé de politique, Alexandre Gendebien ne cachait pas ses sentiments républicains ; par ailleurs, après s’être montré favorable au mouvement catholique en politique, réclamant des candidats se revendiquant des thèses cléricales (manifeste du Mambour), il est devenu libre-penseur et a exigé que son enterrement soit purement civil.

Sources

Journal de Charleroi, 1851-1853 ; Le Bien Public, 24 février 1865 ; Journal de Bruxelles, 27 février 1865 ; Indépendance belge, 3 mars 1865 ; Gazette de Charleroi, 12 décembre 1893, p. 2

Jules GARSOU, Alexandre Gendebien. Sa vie. Ses mémoires, Bruxelles, René Van Sulper, 1930

Jean-Louis DELAET, dans Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 304-306

La Wallonie. Le Pays et les hommes (Economies, Sociétés), t. II, p. 30, 37, 57

Gendebien Jean Baptiste

Socio-économique, Entreprise

Mons 17/05/1791, Bruxelles 07/08/1865

Second fils de Jean François Gendebien (1753-1838), Jean Baptiste a poursuivi les activités industrielles de son père, tandis que son frère aîné, Alexandre (1789-1869), s’est consacré davantage à la politique.

Né à Mons en pleine première restauration autrichienne, Jean Baptiste Gendebien mène d’abord une carrière d’officier. Son père, intendant de la famille des d’Arenberg, lui ouvre la porte : en 1804, Jean Baptiste est officier dans le régiment d’Arenberg et, en 1815, il fait partie du 27e chasseurs à cheval. Initié aux affaires commerciales et financières par son père qui est propriétaire, en 1817, d’une douzaine de mines dans le Namurois et les bassins de Charleroi, du Centre et du Borinage, il se destine à gérer les avoirs familiaux ; dès 1822, il reçoit la propriété et la direction du charbonnage du Gouffre à Châtelineau. Un mariage avec la fille d’une famille de banquiers montois, les Hennekinne-Briard (1824) favorise le développement de ses activités. Ouvert aux innovations techniques, il n’hésite pas à prendre en charge la construction de nouvelles voies de communication (comme la route de Châtelineau à Farciennes).

S’il ne partage pas le même intérêt que son père et son frère à l’égard de la politique, et s’il ne monte pas aux barricades lors des Journées de Septembre 1830, Jean Baptiste Gendebien se laisse cependant élire, en novembre 1830, dans l’arrondissement de Charleroi. Au Congrès national (1830-1831), il siège par conséquent aux côtés de son père et de son frère, et s’il prend part à une série de votes, il ne monte guère à la tribune.

Davantage attiré par le monde de l’industrie et de la finance, Jean Baptiste rachète la totalité des parts d’Alexandre dans les entreprises familiales, ainsi que celles de ses sœurs (1831) ; il se retrouve ainsi à la tête d’un nombre impressionnant d’exploitations. En 1835, le charbonnage de Châtelineau constitue sa part dans la constitution, avec la Société générale, de la SA des Hauts Fourneaux, Usines et Charbonnages de Châtelineau, où l’on retrouve aussi notamment John Cockerill et Gustave Pastor. En juin 1851, avec le soutien de la Société générale, toutes les exploitations des Gendebien dans le pays de Charleroi sont rassemblées au sein de la « Société anonyme des Charbonnages réunis, à Charleroi », qui, avec un capital de près de 7 millions de francs de l’époque, constitue l’une des plus grandes fusions de la région (sont ainsi réunies les anciennes sociétés charbonnières de Mambourg et Bawette, Belle-Vue, Sablonnière, Lodelinsart et Sacré-Français).

Administrateur de cette société, Jean-Baptiste Gendebien l’est également des Charbonnages d’Oignies-Aiseau, des Char¬bonnages belges, des Charbonnages d’Agrappe et Grisoeuil. Installé d’abord à Farciennes, puis à Bruxelles rue Neuve, il diversifie ses activités en étant également partie prenante dans le Chemin de Fer de Dendre et Waes, la Sucrerie de Farciennes et de Tergnée, dans des Moulins bruxellois, les Galeries Saint-Hubert à Bruxelles ou dans le secteur du bois. Il préside aussi quelques années la Chambre de commerce de l’arrondissement de Charleroi.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Jules GARSOU, Alexandre Gendebien. Sa vie. Ses mémoires, Bruxelles, René Van Sulper, 1930

Jean-Louis DELAET, dans Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 304-306

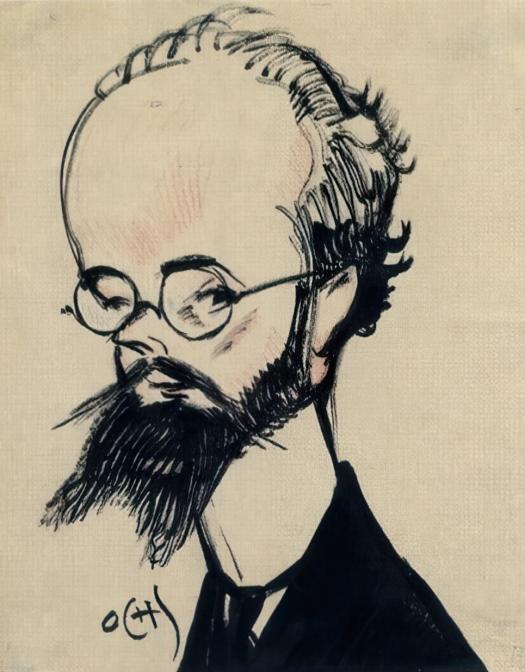

Gendebien Jean Francois

Politique, Révolutions, Socio-économique, Entreprise

Givet 21/02/1753, Mons 04/03/1838

Considéré comme le fondateur de la dynastie familiale, Jean François Genbebien s’est distingué au tournant des XVIIIe et XIXe siècles tant par ses activités politiques que dans le monde de l’industrie charbonnière. Père d’Alexandre et de Jean Baptiste, il a contribué à la transformation des institutions politiques de son temps et, investisseur averti, n’a pas manqué de contribuer au démarrage de la révolution industrielle en pays wallon.

À l’instar de son père, qui exerce comme avocat en principauté de Liège, Jean François Gendebien se destine au Droit qu’il étudie à Liège, à Vienne ainsi qu’à Paris et à Louvain (1777), avant de se fixer à Mons. Avocat auprès du Conseil souverain du Hainaut (1779), occupé à la défense des intérêts de la maison d’Arenberg, il se mêle des affaires de la cité dès qu’il obtient le droit de nationalité du Hainaut. Tour à tour greffier échevinal du magistrat de Mons et membre des États de Hainaut (1786), le beau-fils du lieutenant-châtelain de la ville de Mons exprime clairement son opinion sur les efforts de modernisation à introduire pour améliorer l’administration du comté, soumis aux Habsbourg d’Autriche.

En désaccord avec les réformes de Joseph II, il est destitué et emprisonné au moment où éclate la Révolution brabançonne. À peine libéré (fin 1789), il est choisi comme l’un des neuf délégués du Hainaut au Congrès des États-généraux et il participe à la rédaction de la Proclamation des États-Belgiques-Unis, créant un nouvel état indépendant sous la forme d’une république fédérale (11 janvier 1790). En raison de la modération de ses idées, il préside le Congrès à diverses reprises et est chargé de négocier les conditions d’une réconciliation avec Vienne (fin 1790). Jouant la carte autrichienne contre les Français, il ne s’enthousiasme pas lors de la venue des troupes de Dumouriez et, au moment de la seconde restauration autrichienne, il est nommé membre du Conseil communal de Mons et conseiller-pensionnaire des États de Hainaut (juin 1793-juin 1794). Par conséquent, après Fleurus, Gendebien juge prudent de s’exiler en Allemagne (1794-1796), avant, finalement, de reprendre son activité d’avocat dans le chef-lieu du département de Jemmapes et d’intendant auprès de la famille d’Arenberg.

De plus en plus, il s’intéresse au commerce et à l’industrie, en particulier à un secteur qui lui semble promis à un bel avenir : les houillères. Progressivement, il acquiert des participations ou devient seul propriétaire : à la fin de sa vie, il sera à la tête d’une quinzaine de charbonnages dans le Namurois et les bassins de Charleroi, du Centre et du Borinage, se montrant particulièrement satisfait de disposer dans son portefeuille les sites du Gouffre, du Roton et de Monceau-Fontaine. Patron éclairé, il n’hésite pas à investir quand les machines à vapeur deviennent indispensables.

Pour défendre les intérêts d’un secteur nouveau et en expansion, J-Fr. Gendebien remet le pied à l’étrier de la politique : nommé membre du Conseil général du Département de Jemmapes (1800), il entre aussi au conseil municipal de Mons, avant d’être élu à la présidence du Tribunal de Ière Instance de Mons. De 1804 à 1813, il siège au Corps Législatif de France, où il ne se signale que dans la défense des intérêts du secteur des houillères de son département (co-auteur de la loi de 1810 sur les mines). Il publie alors plusieurs brochures juridiques sur le sujet.

Attentif à l’évolution du monde, Gendebien entretient de longue date des contacts avec les « Hollandais » ; dès lors, en 1815, il est invité à prendre part aux travaux de la Commission chargée de préparer la Loi fondamentale du nouveau Royaume-Uni des Pays-Bas, avant d’être désigné par Guillaume Ier comme membre de sa « Deuxième Chambre » (1815). Esprit indépendant, Gendebien s’avère cependant un parlementaire critique à l’égard de la politique royale et, en 1821, son siège lui est retiré.

L’attitude de ses deux fils dans les Journées de Septembre 1830 le ramène, à 77 ans, aux affaires publiques. Membre de la Société de la Constitution, à Mons (octobre 1830), désigné à la présidence du Tribunal de Ière instance par le gouvernement provisoire, il est plébiscité par les électeurs de l’arrondissement de Soignies pour les représenter au Congrès national (novembre) ; il y rejoint ses deux fils. Il s’y montre en faveur de l’indépendance de la Belgique, pour la monarchie, pour l’exclusion perpétuelle des Orange-Nassau du pouvoir en Belgique, contre la création d’un Sénat, contre l’élection à vie des parlementaires, en faveur du duc de Nemours comme roi des Belges, ainsi que pour tous les articles de la nouvelle Constitution, à la rédaction de laquelle il ne prend qu’une part minime.

Au moment de la dissolution du Congrès national, J-Fr. Gendebien ne brigue pas le renouvellement de son mandat parlementaire. Rentré à Mons, il siège au Conseil communal et préside le Tribunal de Ière Instance jusqu’à son décès, tout en dirigeant le Comité de secours des réfugiés politiques (jusqu’en 1834). Quant à ses charbonnages, ils sont désormais entre les mains de son fils, Jean-Baptiste.

Sources

A. ALVIN, dans Biographie nationale, t. 7, col. 576-577

Luc FRANÇOIS, dans Nouvelle Biographie nationale, t. II, p. 188-190

Jean-Louis DELAET, dans Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 304-306

© Sofam

© Sofam

Gavage Louis

Socio-économique, Entreprise

Liège 1885, Esneux 00/04/1965

En Wallonie, Louis Gavage peut sans conteste être rangé parmi les pionniers de la protection de la nature. Son engagement remonte aux années vingt et, pendant plus de quarante ans, il ne va jamais cesser sa contribution à la préservation de sites naturels exceptionnels, tout en nourrissant un mouvement d’idées beaucoup plus large, sensible à la préservation de l’environnement.

Avant la Grande Guerre, ce Liégeois développe des activités professionnelles dans le secteur de l’industrie du zinc. Soucieux d’étendre vers l’extérieur les marchés des industriels du pays de Liège, il crée, avec d’autres jeunes patrons liégeois pratiquant l’espagnol, ainsi qu’avec un ressortissant espagnol et un Équatorien, « l’Espagnol Club », dont il est le secrétaire (1908). L’association organise des conférences afin de mieux faire connaître la langue de Cervantès, ainsi que tous les pays où elle est pratiquée dans une perspective économique.

À partir du printemps 1910, le club se transforme et devient la Société d’Expansion belge vers l’Espagne et l’Amérique du Sud. Tout en poursuivant des cycles de conférences en espagnol, cet organisme de diffusion économique vise à favoriser les relations avec ces pays dans les domaines scientifique, commercial et industriel (par exemple, par l’envoi ou l’accueil d’étudiants) ; en 1912, quand Gavage accède à la présidence de la SEBEAS, elle compte 800 membres dont « tous les Ministres des républiques sud-américaines à Bruxelles ».

Afin de pouvoir commercer aussi avec le Brésil, Gavage multiplie les démarches pour ouvrir un cours de portugais à Liège, haut lieu de la révolution industrielle.

Chargé du consulat de Colombie à Liège (1914-1930), co-fondateur du Cercle consulaire du pays de Liège sous l’occupation allemande, Louis Gavage possède une résidence d’été à Ham, près d’Esneux, au cœur de la boucle de l’Ourthe.

Après l’Armistice, il s’inquiète des projets immobiliers et des menaces qui pèsent sur la vallée de l’Ourthe et sur celle de l’Amblève. Se souvenant des Fêtes de l’Arbre des années 1905 à 1910, il alerte le journaliste Léon Souguenet, qui lui conseille de prendre contact avec René Stevens, animateur de la Ligue des Amis de la Forêt de Soignes. Prenant exemple sur le groupement brabançon créé en 1909, Gavage donne naissance au Comité pour la Défense de l’Ourthe (esneutoise) (24 septembre 1924) ; un rapport est envoyé dans le même temps à la Commission royale des Monuments et des Sites. Président de l’Association pour la Défense de l’Ourthe, appellation définitivement adoptée (ADO), Gavage va mener pendant plus de quarante ans un combat incessant pour la défense de la nature.

Sans jamais ménager son temps, il envoie des milliers de lettres, rédige des rapports, organise des pétitions et surtout mobilise les journalistes. Son ADO bénéficie constamment du patronage de l’ensemble de la presse belge, toujours prompte à relayer un avis ou une alerte de ce dynamique président. Sans se mêler de politique, mais sensible au discours de l’auteur de La colline inspirée, Louis Gavage dispose de relais dans divers partis et parvient également à mobiliser de très nombreuses communes autour de Tilff-Esneux quand le besoin s’en fait sentir. Durant près de 200 numéros entre 1928 et 1963, il assure aussi la publication d’un bulletin trimestriel fort bien documenté et où il développe l’argumentaire de ses dossiers.

Régulièrement traité de farfelu, d’idéaliste et d’autres compliments soulignant la naïveté de son combat en faveur de la nature, Louis Gavage rappelle volontiers son statut d’industriel – dans l’Entre-deux-Guerres, la société de Gavage est devenue le concessionnaire exclusif d’une marque d’aspirateur pour cheminées. De ce fait, il souligne que son combat ne néglige nullement les considérations économiques. Chacune de ses réfutations s’appuient systématiquement sur des avis formulés par des spécialistes (urbanistes, agents des eaux et forêts, ingénieurs, etc.) qu’il sollicite personnellement.

Dès 1928, il émet l’idée de faire de la région de l’Ourthe liégeoise un parc naturel à proximité de Liège, à l’instar du bois de la Cambre ou de la forêt de Soignes pour Bruxelles, les domaines de Wilrijck et Deurne pour Anvers. Réclamant la reconnaissance du parc naturel Esneux-Tilff, notamment pour protéger la boucle de l’Ourthe, il s’oppose à l’extension de fours à chaux, à l’installation d’une laiterie industrielle, à un projet immobilier, à plusieurs projets de construction de barrages, à l’établissement de pylônes électriques, etc. Sa réputation est telle qu’en 1948 il est l’un des membres fondateurs de l’Union internationale pour la protection de la nature (Congrès de Fontainebleau). Quant au Conseil économique wallon, créé par des militants wallons au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il sollicite Gavage pour son expertise sur les questions des routes, des chemins de fer, des canaux, des chemins de fer vicinaux et de l’économie régionale.

En 1933, sur une idée lancée par Souguenet un an plus tôt, Gavage relance le projet d’une fête annuelle de l’arbre à Esneux. Après quelques éditions, l’élan est interrompu ; la Fête sera relancée en 1947, connaîtra des éditions épisodiques jusqu’en 1955, avant que décision soit prise d’une organisation tous les 5 ans. Après la Libération, Gavage contribue à faire émerger le projet d’un code de l’urbanisme applicable à l’ensemble du territoire de la Belgique ; une loi est adoptée en 1962. Avec la régionalisation introduite en 1980, la loi de 1962 deviendra le CWATU, tandis que la loi de 1931 sur le patrimoine est abrogée au profit du décret de 1987 sur la protection du patrimoine culturel immobilier, lui-même remplacé en 1991 par un décret intégré dans le CWATUP. En 1936, Gavage avait obtenu que le bois de Beaumont (Esneux) soit classé comme site national intangible. En 1993, la Boucle de l’Ourthe est classée au Patrimoine exceptionnel de Wallonie.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Benjamin STASSEN, La Fête des Arbres. L’Album du Centenaire. 100 ans de protection des arbres et des paysages à Esneux et en Wallonie (1905-2005), Liège, éd. Antoine Degive, 2005, p. 77-178

Paul DELFORGE, Aux origines du Corps consulaire de la Province de Liège. Histoire des consulats établis à Liège de 1845 à 2015, Liège, 2015

Bulletin de l’Association pour la Défense de l’Ourthe, juillet 1928, n°1 – mars 1963, n°191

Dupont André

Socio-économique, Entreprise

Liège 25/07/1947

Arrêtant ses études à l’Institut Sainte-Marie, à Liège, au terme du secondaire inférieur, André Dupont se lance dans la vie professionnelle : débardeur au marché de Droixhe, il accomplit son service militaire en Allemagne (1965-1966), avant de travailler dans l’épicerie de la rue Saint-Léonard, à l’enseigne « À Ste-Thérèse » que son grand-père maternel avait ouverte dans l’Entre-deux-Guerres. La crise pétrolière qui frappe alors les bassins industriels wallons convainc le jeune Dupont de lancer son propre projet et de chercher fortune à l’étranger. Après une étude de marché sur la fabrication de vêtements dans divers pays, il opte pour la Turquie : en 1974, il s’y installe, crée et dirige Derimod, société spécialisée dans la réalisation de vestes en cuir (1975-1982). Il exporte sa production aux enseignes de la grande distribution anglaise, française et espagnole. En peu de temps, l’entrepreneur étend ses activités. Fondateur et directeur général de la SA Istanbul Mümessillik à Istanbul (1982-2012) et de Koton Group (1986-1996), il se spécialise, diversifie ses activités et dispose d’ateliers de production en Inde, au Bangladesh, au Pakistan, en Égypte en Chine. Avec le concours de ses enfants diplômés en marketing, il se retrouve, à l’entame du IIIe millénaire, à la tête de Market Fit Group (MFG), qui emploie 160 personnes directement et 12.000 en sous-traitance à travers le monde.

À Istanbul, où il vit lorsqu’il n’est pas à Liège, ce patron d’entreprises s’est tissé un réseau de relations qui le mettent en contact avec les milieux économiques et culturels. Ayant apporté son soutien à la première biennale de peinture d’Istanbul, il est notamment membre du Reseau business turc, ainsi que conseiller diplomatique et économique pour la Turquie auprès du ministre belge des Affaires étrangères (depuis 1998) et délégué en Turquie de l’Union francophone des Belges à l’étranger.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse, dont Gazette de Liège Libre Belgique, 4 août 2009