Wincqz Grégoire Arnould

Socio-économique, Entreprise

Soignies 03/08/1847, Soignies 21/08/1915

Descendant d’une longue série de maîtres-carriers – qui furent d’abord commerçants et tailleurs de pierre, avant de s’imposer en directeurs d’exploitation et en patrons d’industrie –, Grégoire-Arnould Wincqz est le sixième des quatorze enfants de Pierre-Joseph Wincqz et de son épouse, la hutoise Marie-Antoinette Van Mierlo. Bénéficiant de l’importante fortune familiale, Grégoire Arnould entreprend des études et sort avec le diplôme d’ingénieur civil de l’École centrale des arts et manufactures de Paris (1874).

Contrairement à tous ses prédécesseurs qui avaient fait leur classe dans les carrières de Soignies, c’est en tant que diplômé d’une haute école que Grégoire Ar. est désigné, au décès du père, comme administrateur des affaires familiales désormais structurées sous la forme d’une société en commandite. En 1890, les carrières Wincqz deviennent Société anonyme, avant d’être cotées en bourse (1892). Ce sont 600 ouvriers qui réalisent les commandes pour les ascenseurs du canal du Centre, divers ponts et routes, voire la façade de la Maison du roi sur la Grand Place ou les Arcades du Cinquantenaire (1905), mais surtout le chantier du Palais de Justice. Comme l’avait souhaité Pierre-Joseph Wincqz, la pierre bleue de Soignies s’exporte en Europe, voire en Amérique et en Egypte (palais à Alexandrie et au Caire). Mais les années fastes sont derrière Grégoire Arnould Wincqz qui doit faire face tant à des choix stratégiques peu pertinents qu’à des revendications sociales importantes. La voilure de la SA Wincqz doit être abaissée ; ainsi la diversification lancée dans la production sucrière est abandonnée (1907). La famille Wincqz continue de détenir la majorité des parts de la « SA des Carrières P-J. Wincqz » à la veille de la Grande Guerre. En 1935, la société fusionnera avec les carrières Gauthier et deviendra la SA des carrières Gauthier et Wincqz ».

Comme son père, membre de la Loge des Amis philanthropes de Bruxelles (il démissionne en 1889), Grégoire Arnould Wincqz s’est également lancé en politique. Il entre d’abord au conseil communal de Soignies, en 1877, où il remplace Pierre-Joseph. Un an plus tard, le roi le désigne comme bourgmestre de l’entité et il est élu conseiller provincial du Hainaut. En 1880, il n’exerce plus ces mandats, lorsqu’il entre à la Chambre des représentants, où il remplace Ernest Boucqueau décédé. Lors du scrutin de 1882, les libéraux de Soignies perdent un siège (au profit des catholiques), mais Wincqz conserve son siège. En 1886, par contre, les libéraux récupèrent les trois mandats de l’arrondissement électoral, mais Grégoire Wincqz n’est plus député. Le parcours politique du libéral Wincqz est quelque peu chaotique aussi au niveau communal. Conseiller communal entre 1881 et 1883, il devient échevin (1884-1885) avant de retrouver les bancs des conseillers communaux (1886-1890), puis de faire fonction de bourgmestre de 1891 à 1894. Échevin en 1895, il achève sa carrière politique comme conseiller communal (1896-1915).

Sources

Jean-Louis VAN BELLE, Une dynastie de bâtisseurs. Les Wincqz. Feluy-Soignies XVIe-XXe siècle, Bruxelles, ciaco, 1990, p. 82-87 notamment

Jean-Luc DE PAEPE, Christiane RAINDORF-GÉRARD (dir.), Le Parlement belge 1831-1894. Données biographiques, Bruxelles, 1996, p. 624

Jean-Louis VAN BELLE, dans Nouvelle Biographie nationale, t. III, p. 353

Cfr La Vie wallonne, IV, 1982, n°380, p. 270-271 (Jean Wincqz)

Conseiller communal de Soignies (1877-1915)

Bourgmestre (1878-1880)

Conseiller provincial du Hainaut (1878-1880)

Député (1880-1886)

Echevin (1884-1885)

Bourgmestre ff (1891-1894)

Echevin (1895)

Paul Delforge

© Paul delforge

© Paul delforge

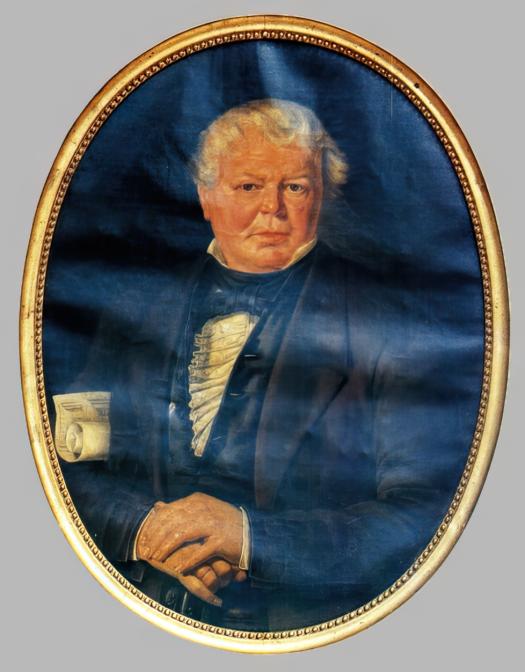

Wincqz Pierre-Joseph

Socio-économique, Entreprise

Soignies 24/10/1811, Soignies 03/04/1877

Descendant d’une longue série de maîtres-carriers – qui furent d’abord commerçants et tailleurs de pierre, avant de s’imposer en directeurs d’exploitation et en patrons d’industrie –, Pierre-Joseph Wincqz connaît parfaitement bien le métier quand il se retrouve seul héritier de Grégoire-Joseph, en 1852. Formé au métier et à la gestion de l’entreprise depuis plusieurs années aux côtés de son père, Pierre-Joseph poursuit et achève la modernisation des exploitations familiales : d’une part, il invente un appareil qu’il fait breveter (pour élever l’eau et le sable nécessaire au sciage des pierres, 1846) ; d’autre part, il investit, comme ses devanciers, dans de nouvelles machines. À la différence de ses prédécesseurs, P-J. Wincqz bénéficie de surcroît de facteurs de développement extérieurs favorables : le chemin de fer lui ouvre de nouveaux marchés, en toutes saisons et en toute sécurité ; les routes sont plus nombreuses et en bon état.

Directeur d’une exploitation de pierre bleue établie à Soignies (1847), Pierre-Joseph Wincqz en devient le propriétaire-exploitant (1852-1877), avant de prendre la tête de trois autres sites carriers, qu’il dote des moyens modernes d’exploitation (1855, 1866, 1876) et où il emploie plusieurs centaines de personnes. En 1850, il aurait été « le premier à employer une machine à vapeur avec treuil et chemin de fer en rampe pour extraire les blocs de pierre ». En 1856, il achète ainsi une puissante machine à vapeur destinée au fonctionnement d’une scierie de pierre ; il en possèdera trois vingt ans plus tard.

En plus de la qualité des produits, le sens de la communication et de la publicité donne aux carrières Wincqz une renommée européenne. Les foires et expositions internationales sont de belles occasions d’exposer, spectaculairement, son savoir-faire. La société de Wincqz ne se contente plus du marché wallon ; il ambitionne d’introduire ses produits sur le marché international, et y parvient. Elle se lance aussi dans la production sucrière, comme l’indique son nom « SA des Carrières et de la Sucrerie P-J. Wincqz ».

S’imposant sur le plan local comme un important notable, P-J. Wincqz est, contrairement à ses ancêtres, actif dans de nombreuses associations professionnelles ou non (Société d’Agriculture, Caisse de Prévoyance pour les Ouvriers carriers de Soignies en 1863, chambre de Commerce de Mons en 1864, présidence du Conseil de Milice…) et en politique. Ardent défenseur des idées libérales, il entre au conseil communal de Soignies en 1841, exerce la fonction d’échevin (1843-1845, 1851) avant d’être désigné à la tête de la cité, exerçant le maïorat sans interruption pendant un quart de siècle (1852-1877) : un nouvel hôtel de ville, une école moyenne et une école primaire pour filles sont à inscrire à son actif, de même qu’une école de dessin et de modelage. Conseiller provincial du Hainaut (1848-1857), il grimpe d’un échelon quand il est appelé à remplacer A. Daminet au Sénat : représentant direct de Soignies pendant vingt ans (1857-1877), membre de la commission des Travaux publics, il se révèle un défenseur du développement du rail (à l’origine de la prospérité de son industrie) et de l’obligation scolaire.

Dans les années 1840, à titre personnel, P-J. Wincqz fait construire une importante demeure de style néoclassique, dénommée le château Wincqz avant de passer dans le patrimoine des Paternoster. Père de 14 enfants, P-J. Wincqz les mariera à des descendants d’importantes grandes familles locales, tissant ainsi un intense réseau économique, politique et social. En 1880, une statue lui est dédiée ; elle est alors installée devant l’hôtel de ville.

À son décès – il dispose de la 75e fortune de la province de Hainaut –, la famille constitue une société en commandite, la Société des carrières, devenue Société anonyme, qu’administre l’un de ses fils, Pierre-Joseph, ingénieur civil diplômé de l’École centrale des arts et manufactures de Paris.

Sources

Jean-Louis VAN BELLE, Une dynastie de bâtisseurs. Les Wincqz. Feluy-Soignies XVIe-XXe siècle, Bruxelles, ciaco, 1990, p. 69-87 notamment

Jean-Luc DE PAEPE, Christiane RAINDORF-GÉRARD (dir.), Le Parlement belge 1831-1894. Données biographiques, Bruxelles, 1996, p. 624-625

Histoire du Sénat de Belgique de 1831 à 1995, Bruxelles, Racine, 1999, p. 445

Jean-Louis VAN BELLE, dans Nouvelle Biographie nationale, t. III, p. 353-354

Conseiller communal de Soignies (1841-1877)

Echevin (1843-1845, 1851)

Conseiller provincial du Hainaut (1848-1857)

Bourgmestre (1852-1877)

Sénateur direct (1857-1877)

Paul Delforge

© Sofam

© Sofam

Wincqz Grégoire-Joseph

Socio-économique, Entreprise

Soignies 17/05/1783, Soignies 22/05/1852

Petit-fils de Grégoire et fils de Thomas, Grégoire-Joseph Wincqz va perpétuer l’activité de cette dynastie de maîtres carriers de la région de Soignies en lui donnant une nouvelle dimension que son fils, Pierre-Joseph, portera à son paroxysme. Les Wincqz sont en effet actifs dans la pierre depuis plusieurs générations ; leur présence est attestée en pays wallon depuis le XVIe siècle, dans la région de Feluy depuis le XVIIe siècle, et dans celle de Soignies depuis le XVIIIe.

À la mort de son père, Grégoire-J. a 24 ans et les biens familiaux sont partagés entre les très nombreux enfants ; parmi divers biens, lui hérite de la carrière qu’exploitait déjà son grand-père (Grégoire), mais il ne dispose pas de la machine à feu que ce dernier avait introduite en 1785 et qui est revenue à ses sœurs. Mais durant la période française, Grégoire-Joseph – bien aidé par un mariage avec une riche fille de la bonne bourgeoisie – procède à de nombreux achats ; des maisons, mais aussi une 3e carrière qui s’ajoute à celle apportée dans sa dot par sa jeune épouse. En 45 ans, son patrimoine ne va cesser de s’agrandir, pas à pas, au point de disposer, à la veille de sa mort, de près d’une cinquantaine d’hectares, et d’une petite dizaine de carrières bien outillées. En l’absence d’archives, l’historien Jean-Louis Van Belle avance l’hypothèse que Grégoire-J. Wincqz a bénéficié de commandes nombreuses tant les autorités publiques construisaient en pays wallon à cette époque : canaux, routes, fortifications, agrandissement des villes… sans oublier d’importants chantiers aux Pays-Bas, voire des commandes de riches particuliers.

Pour rencontrer ces commandes, l’entrepreneur wallon modernise ses exploitations, les dotant d’un moulin à vent (1823), pour faciliter le pompage des eaux, mais aussi mener d’autres activités. En 1826, il investit dans une « petite » machine à vapeur selon le modèle de Watt. Poussé par la concurrence locale, Grégoire-Joseph, comme ses ancêtres, reste à la pointe des nouvelles techniques du temps et continue à faire preuve d’audace et œuvre de pionnier. En 1840, il récupère l’ancienne machine de Newcomen de son père. D’autres machines sont installées en 1843, 1847 et 1850. Par ailleurs, l’industriel est l’un des bénéficiaires de l’amélioration des voies de communication, qu’il s’agisse des routes (qu’il contribue à construire) ou du chemin de fer qui va lui ouvrir de nouveaux marchés, en toutes saisons et en toute sécurité.

Si l’industriel a connu la prospérité et participé à la décision politique sur le plan local, l’homme a cependant été frappé par le malheur. Il a perdu très tôt son épouse et six de ses 7 enfants presque tous décédés à l’heure où ils entraient dans l’âge adulte. L’aîné, Pierre-Joseph, sera son seul héritier.

Sources

Jean-Louis VAN BELLE, Une dynastie de bâtisseurs. Les Wincqz. Feluy-Soignies XVIe-XXe siècle, Bruxelles, ciaco, 1990, p. 58-67 notamment.

Jean-Louis VAN BELLE, dans Nouvelle Biographie nationale, t. III, p. 353-354

Wincqz Thomas

Socio-économique, Entreprise

Soignies 07/03/1752, Soignies 03/01/1807

Au milieu du XVIIIe siècle, Grégoire Wincqz (1708-1794) a donné à une activité familiale traditionnelle une dimension jamais atteinte. Ce n’est plus un simple marchand ou tailleur de pierre qui est installé dans la région de Soignies, mais un véritable patron d’entreprise. Parmi ses 11 enfants, un seul reprend finalement le métier de carrier ; il s’agit de Thomas, frère de Jean-François l’architecte et de Jean Baptiste l’avocat. Formé aux côtés de son père et de ses ouvriers, Thomas ne reprend que très progressivement les affaires familiales, le père ayant travaillé jusqu’à son dernier souffle.

Ayant contracté un premier « bon » mariage avec la fille d’un riche bourgeois (1778), Thomas Wincqz hérite d’une importante fortune au décès de Grégoire en 1794. Outre les biens et le savoir-faire, il avait hérité de son père une machine à feu, la première installée dans la région de Soignies en 1785. Propriétaire foncier, exploitant de carrières, Thomas Wincqz est un entrepreneur, bourgeois prospère, qui commerce, surveille la bonne exécution des commandes et emploie du personnel.

Lors des événements politiques qui agitent les provinces wallonnes au lendemain de la Prise de la Bastille à Paris, Wincqz est étroitement associé à la gestion publique de la cité. Magistrat (1792), agent national (1794), il représente la République dans la région sonégienne, mais il ne paraît pas apprécier les nouvelles idées, se contentant de maintenir et de poursuivre ses affaires, en acquérant au passage quelques « biens nationaux ». Parmi ses 17 enfants, nés de deux mariages, Grégoire-Joseph Wincqz (1783-1852) sera son principal héritier et continuateur de la dynastie des Wincqz, maîtres de carrière.

Sources

Jean-Louis VAN BELLE, Une dynastie de bâtisseurs. Les Wincqz. Feluy-Soignies XVIe-XXe siècle, Bruxelles, ciaco, 1990, p. 51-58

Jean-Louis VAN BELLE, dans Nouvelle Biographie nationale, t. III, p. 353-354

Paul Delforge

Wincqz Grégoire

Socio-économique, Entreprise

Feluy 27/06/1708, Soignies 18/09/1794

Cinquième enfant du couple Jean Wincqz-Thérèse Seutin, (Joseph-)Grégoire Wincqz assure la relève de l’activité familiale exploitée à Soignies par son père depuis 1720. Formé dans la tradition familiale, Grégoire contribue avec son père au décollage de son activité industrielle vers 1730-1750. Après les guerres de Louis XIV, l’époque est encore à la reconstruction, mais d’autres besoins apparaissent : outre les grandes chaussées et les canaux, le XVIIIe siècle est marqué par d’importantes constructions d’abbayes, de châteaux, de grosses fermes et l’agrandissement comme la modernisation des villes. En raison des incendies meurtriers des sièges « récents », des instructions sont données pour que les maisons soient construites « en dur » et, dans le Hainaut, pour que les soubassements soient en pierre sur 70 cm. Mons et la partie romane du duché de Brabant s’approvisionnent notamment auprès des Wincqz. Jusqu’en 1748, Grégoire est reconnu, comme son père, maître tailleur de pierre. À partir de 1750, il semble avoir réussi à acquérir une carrière, car il est appelé « maître de carrière et marchand ». Ce statut est confirmé par une commande exceptionnelle – un million de florins de l’époque – qu’il parvient à décrocher le 26 décembre 1754.

Au début du XVIIe siècle avait été creusé un canal reliant Ostende à Bruges, qui fut élargi dans la deuxième moitié du siècle. Cependant, début 1654, la base du système d’écluse du sas de Slijkens s’écroule et plus de 250 mètres de berges sont à emmurailler. Soucieux de la qualité de la pierre et de délais courts, les États de Flandre portent leur choix sur la pierre de Soignies, préférée à celle de Tournai, et sur un Grégoire Wincqz qui a su se montrer convaincant, en se lançant dans cette entreprise périlleuse. Décrivant ce « contrat du siècle », Jean-Louis Van Belle en détaille l’exécution : en vingt mois, 103 bateaux sont lourdement chargés. 9.000 tonnes de pierres bleues sont livrées dans les temps, alors que jusque-là, annuellement, les petits maîtres de carrière de Feluy-Arquennes travaillaient à peine 57 tonnes ! Pour réussir un tel challenge, Grégoire Wincqz a sans doute dû mobiliser tous ses confrères de la région, fédérant des esprits pourtant fort individualistes.

Même s’il fournit d’autres beaux chantiers (châteaux, fermes, abbayes), Grégoire Wincqz n’aura plus jamais l’occasion de réaliser une commande similaire à celle du canal flamand. Sa prospérité et sa réputation étaient faites. Elle ne l’empêche pas d’être le carrier le plus productif de son temps, la trace de sa « marque de maître de carrière », un W, se retrouvant « sur plus de 270 bâtiments », dans plus de 80 localités (Van Belle), surtout du Brabant wallon et du Hainaut oriental. Riche propriétaire terrien (plusieurs maisons à Soignies et 27 hectares de terre), resté un chef d’entreprise actif jusqu’en 1790, il introduisait la première machine à feu dans les carrières de la région en 1785. Le coût de la machine de Newcomen était à ce point exorbitant que rares étaient les industriels qui pouvaient se permettre un tel investissement. C’est par conséquent un entrepreneur annonçant les patrons d’industries du XIXe siècle qui remet ses affaires à l’un de ses fils, l’architecte Jean-François Wincqz (1743-1791), mais c’est finalement François Joseph Thomas (1752-1807), le carrier, qui lui succèdera.

Sources

Jean-Louis VAN BELLE, Une dynastie de bâtisseurs. Les Wincqz. Feluy-Soignies XVIe-XXe siècle, Bruxelles, ciaco, 1990

Jean-Louis VAN BELLE, dans Nouvelle Biographie nationale, t. III, p. 353-354

Paul Delforge

Wincqz Arnould

Socio-économique, Entreprise

( ? – Feluy 03/12/1667)

Bien installée dans la région de Feluy dans la première moitié du XVIIe siècle, la famille Wincqz acquiert la prospérité grâce au travail de la pierre. Marchands et tailleurs de pierre, sachant lire et écrire, certains membres de la famille sont des notables qui occupent parfois des fonctions publiques. Arnould Wincqz ( ? – Feluy 03/12/1667), son fils Pierre Wincqz (Feluy c. 1635, Feluy 04/11/1728), et ses petit-fils Jean (Feluy 16/09/1674-Soignies 02/02/1742) et Robert (Feluy 11/02/1681-21/01/1728) sont les premiers représentants significatifs de ces carriers qui bénéficient des effets secondaires des nombreuses guerres du temps qui ont le pays wallon comme champs de bataille.

En effet, après le passage des armées, il faut reconstruire, bâtiments civils comme fortifications des places fortes, et les commandes affluent, procurant du travail chez les Wincqz. Plus tard, c’est la construction des routes et surtout des canaux qui assureront leur prospérité avec la pierre de Soignies.

Mais c’est à Feluy que l’extraction et l’exploitation de la pierre commencent dans le deuxième quart du XVIIe siècle, avant de gagner plus tard la région de Soignies : au XIXe siècle, la renommée de la pierre de Soignies dépassera les frontières du pays wallon. Selon Jean-Louis Van Belle, c’est Jean Wincqz, « maître tailleur de pierre », arrivé à Soignies vers 1720, qui est à l’origine de l’extraction et de l’exploitation de la pierre de Soignies. En quittant les carrières de Feluy où l’exhaure des eaux était de plus en plus difficile, pour Soignies, il investit dans un site neuf, mieux situé par rapport aux voies de communication.

Sources

Jean-Louis VAN BELLE, Une dynastie de bâtisseurs. Les Wincqz. Feluy-Soignies XVIe-XXe siècle, Bruxelles, ciaco, 1990

Jean-Louis VAN BELLE, dans Nouvelle Biographie nationale, t. III, p. 353-354

Paul Delforge

© Musée de Mariemont

© Musée de Mariemont

Warocqué Abel

Socio-économique, Entreprise

Morlanwelz 07/11/1805, Mariemont 17/08/1864

Si son invention, la warocquière, n’a pas révolutionné le monde de l’exploitation minière, elle témoigne cependant qu’Abel Warocqué était davantage qu’un patron de houillère, profitant de l’aisance de son milieu familial : son oncle, Isidore, banquier et industriel, était considéré comme la 4e fortune de la place de Mons à la fin du régime français, et son père, Nicolas, frère d’Isidore, venait de créer la Société minière de Mariemont quand Abel vit le jour. Mais Isidore fera faillite et Nicolas devra investir pour développer ses activités.

Fils aîné de Nicolas (1773-1838), Abel est appelé à lui succéder dans les diverses industries et participations familiales. Dès 1827, il devient administrateur-adjoint de la Société de Mariemont, puis administrateur de la Société de Bascoup quand ce charbonnage tombe dans l’escarcelle des Warocqué. Seul propriétaire de Mariemont en 1838, il poursuit la politique industrielle ambitieuse de son père, faite d’investissements portant à la fois sur l’amélioration des voies de communication, sur les conditions de travail (logements ouvriers) et la prise de participation dans d’autres activités (sidérurgie, assurance, chemins de fer, etc.). Abel Warocqué ne ménage pas ses efforts pour moderniser ses entreprises de Mariemont et de Bascoup, en retirant un important surcroît de productivité en quelques années. Par ailleurs, en dépit de l’opposition de puissants concurrents, il parvient à imposer la construction de la ligne ferroviaire Manage-Erquelinnes : inaugurée en 1857, elle permet de vendre son charbon sur les marchés français. Propriétaire foncier étendu, spéculateur, il contribue aussi à la naissance de La Louvière. Il est aussi inventeur.

En 1855, Abel Warocqué décroche en effet une médaille d’or à l’Exposition universelle de Paris pour la « warocquière ». Machine de son invention, elle est en fait une « échelle à vapeur » destinée à faciliter la montée et la descente des mineurs. Elle a été mise au point dans son charbonnage de Mariemont dès les années 1840 et elle sera adoptée dans le bassin français de Saint-Étienne. Elle semblait révolutionner le secteur des échelles mobiles quand une série d’inconvénients apparurent à l’usage. Pêchant par un manque de sécurité, elle ne parviendra pas à s’imposer comme le standard dans les houillères européennes.

À l’instar de son paternel, Abel est aussi actif en politique, mais contrairement à lui, il n’affiche pas d’opinions orangistes. Désigné par le roi comme bourgmestre de Morlanwelz, il dirige l’entité de 1836 à 1864 : défenseur du programme libéral, il y crée une école gardienne gratuite et fait construire une église. Abel Warocqué est le grand-père de Raoul Warocqué.

Sources

Hervé HASQUIN, La Wallonie, Son histoire, Bruxelles, Luc Pire, 1999, p. 144

La Vie wallonne, IV, 1971, n°336, p. 410-413

Jean-François POTELLE (dir.), Les Wallons à l’étranger, hier et aujourd’hui, Charleroi, Institut Destrée, 2000, p. 2001

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Histoire. Économies. Sociétés, t. II, p. 99

Jean-Jacques HEIRWEGH, Patrons pour l’éternité, dans Serge JAUMAIN et Kenneth BERTRAMS (dir.), Patrons, gens d’affaires et banquiers. Hommages à Ginette Kurgan-van Hentenryk, Bruxelles, Le Livre Timperman, 2004, p. 434

Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 656-657

Maurice VAN DEN EYNDE, Raoul Warocqué, seigneur de Mariemont (1870-1917), Mariemont, 1970

Paul Delforge

Verdickt Jean-Jacques

Socio-économique, Entreprise

Bruxelles, 09/07/1944

Après le Collège Saint-Michel, à Bruxelles, Jean-Jacques Verdickt entame à Louvain des études d’ingénieur ; l’étudiant va alors connaître la période du Walen buiten qui va amener à la scission de l’Université ; ce sera après la fin de ses études, car, en 1969, il achève son cursus. Ingénieur civil mécanicien diplômé de l’Université catholique de Louvain, il entre à la Générale de Banque attiré par les perspectives d’un développement de l’informatique (1970). Mais en 1971, son employeur l’envoie en Argentine où il exerce différentes fonctions à la Banque Européenne pour l’Amérique Latine (BEAL) et à la Générale de Banque s.a. (1971-1976). Ensuite, il arrive au Brésil où il est chargé de réorganiser la structure en place afin de la faire passer à l’ère de l’informatique (1976-1979).

Rappelé en Europe, J-J. Verdickt officie au sein du département Financement du Commerce Extérieur, pour y développer de grands projets de développement industriel à l’étranger avec un financement commun émanant de l’Office du Ducroire (1979-1982). Mais une nouvelle mission l’attend en Argentine, remplie d’embûches car, au lendemain de la guerre des Malouines, Buenos-Aires est frappé par une inflation qui atteint parfois 20% par mois et a cessé de payer sa dette extérieure : le banquier vient sauver les meubles d’une filiale de la Générale (1982-1986).

Quand il revient en Europe pour s’occuper des intérêts de la Générale à Liège, la sidérurgie liégeoise est en pleine reconstruction et en plein redéploiement, mais, à ses côtés, la FN est en péril, de même qu’une série d’autres sociétés dans lesquelles la holding est engagée. Entre 1985/1986 et 1992/1993, à la tête de la zone Liège-Verviers de la Société Générale qui compte alors près de 1.500 personnes et 200 agences, J-J. Verdickt est chargé de mener un important plan de restructuration, principalement dans le secteur des fabrications métalliques, et de mettre en place un nouveau tissu industriel autour de nouvelles PME ; avec le programme « starter », 200 millions sont investis dans une centaine de projets, avec un très haut taux de réussite (80%).

Quittant Liège pour Bruxelles en 1993, au moment où il devient membre du Comité de Direction en charge de l’informatique, des paiements et des titres. Cinq ans plus tard, il est l’un des trois membres du comité de direction de G-Banque à accepter de passer sous la bannière de Fortis (1998). À ce titre, il contribue au regroupement de plusieurs banques sous la même enseigne et à lui donner une dimension européenne.

Vice-président de l’Union wallonne des Entreprises créée en 1968, il est choisi, en 2000, pour prendre la succession de Jean Stéphenne. Celui qui devient le 13e président de l’UWE est le premier qui est issu du monde bancaire. Après le monde de l’industrie, celui de la finance est ainsi invité à participer au redéploiement de la Wallonie, au moment où le gouvernement wallon arc-en-ciel présidé par Elio Di Rupo lance le Contrat d’Avenir pour la Wallonie. Le responsable de l’UWE d’octobre 2000 à octobre 2003) se rallie à l’initiative politique wallonne dont il évalue l’état d’avancement ; parallèlement, il lance une large campagne sur le thème « Entreprendre est un acte citoyen » : faciliter les démarches pour créer une société, insuffler l’esprit d’entreprise, améliorer l’apprentissage des langues et se tourner davantage vers l’extérieur sont ses leitmotive, avec comme objectif la création de 20.000 PME wallonnes à l’horizon 2010.

Jusqu’en 2002, année où il prend sa « pré-pension », J-J. Verdickt est administrateur délégué, membre du Comité de Direction et membre du Conseil d’Administration de Fortis Banque, y étant le responsable du secteur « Crédit » qui pèse annuellement plus de 300 milliards d’€. Responsable des opérations de paiement et titres. Il préside Banksys et Proton World International. Sa retraite active prend la forme d’une SPRL constituée afin de faire valoir son expertise. Le Brabançon wallon poursuit en effet d’importantes activités après sa période à la Générale.

Désigné comme expert au sein de la cellule chargée de la reconversion liégeoise après la première annonce de la cessation de l’activité sidérurgique (2003), il exerce des responsabilités majeures dans des entreprises tournées vers les technologies nouvelles. Directeur général et administrateur délégué du groupe Magotteaux (2003-2006), il intensifie les activités du sidérurgiste liégeois vers l’international. Vice-président du conseil d'administration d’Euroclear Bank, président de celui de Techspace Aero (2003-2006), administrateur de CBC, d’Alcatel Bell et d’IBA, président du comité d’Audit de Bone Therapeutics (2005), il remplit aussi des fonctions d’expertise au sein de l’AWEX (2003). Président de la Fondation pour la Recherche et l'Enseignement de l'Esprit d'Entreprise, il signe un manifeste encourageant à une réforme sereine de l’enseignement supérieur (janvier 2013).

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

http://www.uwe.be/uwe-1/historique

http://www.fabi.be/ing2/meca3.htm (s.v. octobre 2014)

Paul Delforge

© Machine à vapeur de Newcomen - Encyclopédie Meyers 1890

© Machine à vapeur de Newcomen - Encyclopédie Meyers 1890

Sanders Georges (ou George)

Socio-économique, Entreprise

Grande-Bretagne début du XVIIIe siècle, lieu et date de décès inconnus

Bien avant William Cockerill à Verviers puis à Liège, des mécaniciens anglais apportent en pays wallon le savoir-faire de leur pays d’origine et contribuent au développement de l’activité économique régionale. Ainsi, près de septante ans avant Cockerill, un Georges Sanders « marque de son empreinte l’industrie houillère du nord de la France et de ce qui correspond à l’actuelle » Wallonie (BRUWIER). Il s’avère être « le » spécialiste des pompes Newcomen dans le pays wallon durant la première moitié du XVIIIe siècle.

En 1730, Georges Sanders a quitté la Grande-Bretagne avec de solides connaissances techniques et il trouve dans les Pays-Bas autrichiens des interlocuteurs qui lui font confiance. C’est ainsi qu’il établit la première machine à vapeur du type Newcomen du continent européen à la mine de plomb de Vedrin, à la demande du duc d’Arenberg ; il s’agissait de pomper l’eau qui s’accumulait dans les galeries de ces exploitations et dont la quantité ne cessait d’augmenter au fur et à mesure de l’expansion de l’exploitation. D’autres machines à feu identiques sont installées en 1733 et en 1735 pour le compte de l’industriel Jean-Jacques Desandrouin, l’une à Fresnes, l’autre à la houillère du Fayat, à Lodelinsart. Resté attaché à la mine de plomb de Vedrin, Sanders y dirige encore la construction de trois nouvelles machines à feu (1735, 1738, 1740) qui bénéficient de différents perfectionnements qu’il ramène de séjours fréquents qu’il effectue en Angleterre (HASQUIN).

Cependant, les quantités d’eau à évacuer de la mine de Vedrin sont considérables. Selon certaines sources, les machines de Vedrin ne fonctionnèrent pas longtemps, et ce n’est pas parce que les autochtones ne savaient pas les entretenir. Sanders paraît en effet avoir formé les Dorzée qui seront des machinistes fort appréciés dans le Namurois. Il conseille aussi le Liégeois Misonne qui collabore avec lui à Charleroi, Lambert Rorive et Robert Fastré dans le Borinage. Il faudra attendre le début du XIXe siècle et le sénateur d’Arenberg pour voir les machines de Vedrin remises en état ; elles seront cependant très vite dépassées par le modèle mis au point par Watt. Quant à Sanders, il poursuit sa carrière dans la région de Charleroi, dans les années 1740. Associé de P-J. Renson et de Bergerand, dans l’exploitation des houillères de Dampremy, Sanders y construit une machine à vapeur, sa sixième au moins en Wallonie. Lorsqu’on perd sa trace, Sanders a fait œuvre de pionnier en dotant l’industrie wallonne de ses premières machines Newcomen.

Sources

Anne VAN NECK, Les débuts de la machine à vapeur dans l’industrie belge, 1800-1850, Bruxelles, Académie, 1979, coll. Histoire quantitative et développement de la Belgique au XIXe siècle, p. 77-78, 80, 97, 247, 775

Georges HANSOTTE, L’introduction de la machine à vapeur au Pays de Liège (1720), dans La Vie wallonne, 1950, n°249, p. 47-55

Marinette BRUWIER, Machinistes liégeois et namurois dans le Borinage au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Les Rorive, les Dorzée, les Goffint, dans Revue belge d’histoire contemporaine, 1970, t. II, fasc. 2

Hervé HASQUIN, Une mutation. Le « Pays de Charleroi » aux XVIIe et XVIIIe siècles. Aux origines de la Révolution industrielle en Belgique, Bruxelles, 1971, en particulier p. 138-140

http://webapps.fundp.ac.be/bib/pdf/763.pdf : A propos des mines de plomb de Vedrin : le statut des ouvriers au XVIIIe siècle

C. DEPESTER, Les premières machines hydrauliques de la mine de plomb de Vedrin, dans Namurcum. Chronique de la Société archéologique de Namur, 1936, p. 55-58

Paul Delforge

Reuter Vincent

Socio-économique, Entreprise

Arlon 24/02/1952

Administrateur délégué de l’Union wallonne des Entreprises depuis 2002, Vincent Reuter représente et est le principal porte-parole, depuis le début du XXIe siècle, de plusieurs milliers de patrons wallons. Son action au sein puis à la tête de l’UWE coïncide avec le développement de nouvelles politiques économiques de la part des gouvernements wallons qui se succèdent, avec des majorités chaque fois changeantes. Parmi les partenaires sociaux ou les autorités politiques wallonnes en activité, il est celui qui présente la plus grande longévité.

Ayant quitté Arlon pour mener à Liège ses humanités au Collège Saint-Servais, puis des études de Droit à l’Université (1976), Vincent Reuter poursuit sa formation en s’inscrivant à l’Université de Gand afin d’y perfectionner ses connaissances en néerlandais, tout en étudiant le Droit européen. Juriste de formation, diplômé des deux Universités d’État, Vincent Reuter entame sa carrière comme conseiller juridique à la SNCB, puis est engagé à l’Institut provincial des classes moyennes à Liège.

Quittant le « public » pour le privé, il met ses compétences de juriste au service de la Société Carbochimique, spécialisée dans les engrais chimiques. Il accompagne le développement de l’entreprise qui devient Kemira. Plusieurs postes à responsabilités lui sont confiés : chef du personnel, responsable des filiales belge et française, puis « Energy Manager », conseiller juridique et responsable des ressources humaines au sein de Kemira Agro au début du XXIe siècle.

Membre du Conseil d’administration de l’UWE depuis 1998, de son Bureau en 1999, il préside de surcroît la section wallonne de Fedichem, la Fédération de l’industrie chimique quand il est appelé à succéder à Xavier Desclée en tant qu’administrateur délégué de l’Union wallonne des Entreprises (mai 2002). Il arrive dans ses nouvelles fonctions au moment du Contrat d’Avenir pour la Wallonie actualisé. D’emblée, au nom du syndicat des patrons wallons appartenant à une vingtaine de fédérations sectorielles, soit plusieurs milliers de membres, il fixe comme priorité l’amélioration de la recherche et du développement. Régulièrement, il aura l’occasion d’exprimer l’idée que l’amélioration de la formation (générale, technique et professionnelle) – à la fois des connaissances et des langues – accentue la qualité de la main d’œuvre, par conséquent à la fois la productivité et la créativité, créant ainsi de nouvelles perspectives commerciales et industrielles et de nouveaux emplois. Il rappelle aussi que les terrains disponibles sont nombreux en Wallonie, et insiste sur la nécessité de simplifier les démarches administratives (permis unique accéléré). Alors qu’il appelait le gouvernement wallon à plus d’audace dans sa politique économique (printemps 2005), Vincent Reuter doit reconnaître que les objectifs du « Plan d’actions prioritaires pour l’avenir wallon » que propose le ministre Jean-Claude Marcourt répondent à ses attentes. En septembre, le Plan Marshall inscrit à son programme la création de cinq pôles de compétitivité, l’allègement de la fiscalité, un soutien affirmé en faveur de la recherche et de la formation, et une attention particulière à l’amélioration du commerce extérieur.

En 2005, toujours, Vincent Reuter accède à la présidence du Conseil économique et social de la Région wallonne. Pendant les deux années de son mandat, il accompagne activement la démarche du plan Marshall, contribue à améliorer la qualité et la rapidité des relations entre le CESRW et les autorités wallonnes, mais n’en perd pas pour autant son esprit critique. Successeur de Jean-Claude Vandermeeren en mai 2005, il cède la présidence à Marc Becker (mai 2007) et retrouve la fonction du désormais nommé Conseil économique et social de Wallonie, en juin 2013, à l’heure du Plan Marshall 2.Vert. Partenaire dans la réflexion sur le plan Horizon 2022, il est par ailleurs président du Conseil d’administration de l’Office national du Ducroire, membre du comité de gestion du Forem, du Conseil d’administration de la FEB, du Comité de Direction de l’Ecole de Perfectionnement au Management, Administrateur de CEQUAL (Centre Wallon de la Qualité) et membre du Conseil de Gouvernance de HEC ULg.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse (Le Soir, La Libre)

Paul Delforge