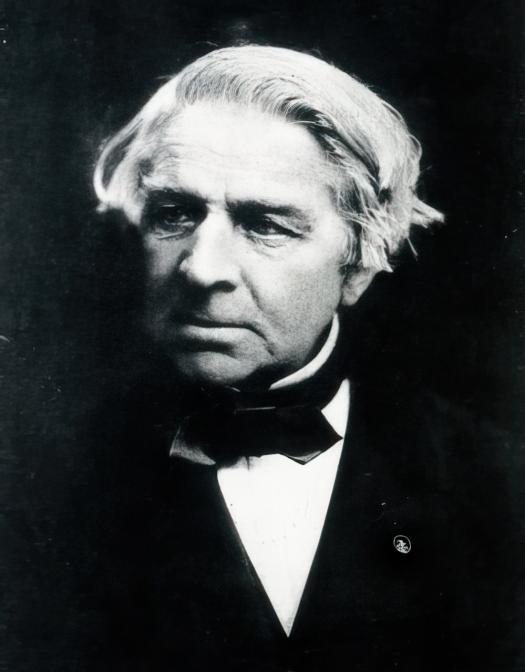

Pastor Gustave

Socio-économique, Entreprise

Burtscheid 02/06/1796, Seraing 1890

Derrière John Cockerill travaillent résolument dans l’ombre une série d’ouvriers et de cadres sans lesquels les activités de l’entrepreneur wallon n’auraient pas connu la prospérité. Directeur général des usines Cockerill de 1829 à 1865, Gustave Pastor est l’un de ces hommes.

Cousin et neveu par alliance de John Cockerill, Gustave Pastor est un proche de l’industriel wallon. Cockerill avait en effet épousé sa cousine germaine, Frédérique Pastor, et lui-même, Gustave Pastor a marié Adèle Hodson, la nièce de John Cockerill. Cette double alliance familiale se complète d’un engagement de Pastor auprès des activités de la famille Cockerill. Vers 1814, il a déjà un pied dans les activités de William Cockerill ; directeur d’usines, il acquiert une importante expérience de terrain qui sera profitable à John Cockerill. Homme de confiance, Pastor est envoyé fréquemment en mission ; en Angleterre, il ramène de précieuses informations sur les processus de fabrication ; chargé de la préparation et de l’organisation de nouvelles implantations industrielles, il contribue à la construction et à la mise en place des nouveaux outils : les machines à vapeur, mais surtout les fours à puddler sur le modèle anglais et le haut-fourneau au coke dont il est le premier à assurer la construction en Wallonie.

Chargé également du recrutement de la main d’œuvre, tant pour les usines textiles que pour le secteur sidérurgique, Gustave Pastor est le véritable bras droit de John Cockerill et ce statut est conforté par sa désignation comme directeur général des usines Cockerill dès 1829.

Il n’est dès lors pas étonnant qu’il soit appelé à la rescousse pour assumer la relève des sociétés du puissant industriel liégeois lorsque celui-ci trouve la mort, à Varsovie, en 1840. La mission est cependant périlleuse. Pastor connaît bien la « maison », mais Cockerill était un entrepreneur intrépide, qui s’est lancé dans de multiples diversifications, en investissant tant et plus. À son décès, force est de constater qu’une restructuration s’impose sous peine de faillite. Conscient qu’une telle situation serait catastrophique pour Liège, le pays wallon et la jeune Belgique, le gouvernement belge contribue à la réorganisation des avoirs de Cockerill et à la formation de la « Société Anonyme pour l'Exploitation des Etablissements de John Cockerill », où un commissaire du gouvernement est délégué. De 1840 à 1865, année où il démissionne et passe le relais à Eugène Sadoine, Gustave Pastor va piloter l’opération de sauvetage, de redémarrage et de redéploiement de la Société.

Sous la conduite de Gustav Pastor, la Société Cockerill privilégie la production sidérurgique et le secteur de la construction de machines à vapeur, de locomotives et de bateaux. Elle produit des canons en acier fondu (1861) puis commence à introduire le procédé Bessemer de transformation de la fonte en acier (1863). Il faudra encore une dizaine d’années avant que toutes les créances soient apurées, mais en 1864, la Société Cockerill occupe près de 7.000 employés dans ses différentes divisions (houillères, minières, hauts fourneaux et fabriques de fer, fabrique d'acier, ateliers de construction, ateliers de chaudronnerie, chantier naval) (Halleux). Quand il décide de mettre un terme à ses activités au sein de la Société Cockerill, Pastor a réussi le pari de la rationalisation. Il conservera encore quelques années la présidence du Conseil d'administration (jusqu’en 1869).

Sources

Suzy PASLEAU, John Cockerill. Itinéraire d’un géant industriel, Liège, éd. du Perron, 1992, en particulier p. 87-88

Robert HALLEUX, Cockerill. Deux siècles de technologie, Liège, éd. du Perron, 2002

Musée des Beaux-Arts, Exposition Le romantisme au pays de Liège, Liège, 10 septembre-31 octobre 1955, Liège (G. Thone), s.d., p. 151

Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 214, 481, 540

Jean-Jacques HEIRWEGH, Patrons pour l'éternité, dans Serge JAUMAIN et Kenneth BERTRAMS (dir.), Patrons, gens d'affaires et banquiers. Hommages à Ginette Kurgan-van Hentenryk, Bruxelles, Le Livre Timperman, 2004, p. 434 et 441

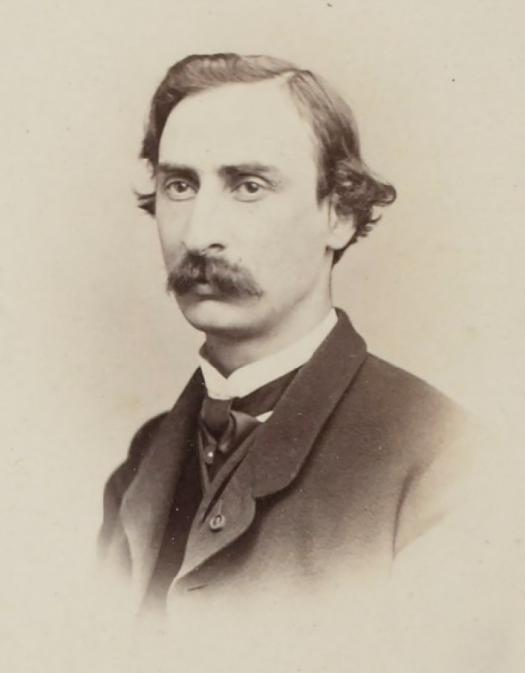

Orban Henri Joseph

Socio-économique, Entreprise

Liège 30/11/1779, Liège 05/12/1846

La notoriété de la famille Cockerill est telle que ses concurrents locaux restent dans l’ombre en dépit d’une créativité, d’une inventivité et d’un esprit entrepreneurial tout aussi exceptionnels. Si les rivaux wallons de Cockerill ne sont pas totalement ignorés, les « Orban » ne jouissent pas de la même notoriété et, finalement, c’est par l’un des gendres de Henri Joseph que leur nom se fait une place dans l’histoire du pays : Walthère Frère (1812-1896) avait en effet accolé le patronyme de son épouse (la fille de Henri Joseph), avant de faire une carrière majeure dans la politique belge du XIXe siècle. Pourtant, souligne Nicole Caulier-Mathy, Henri Joseph Orban est le « meilleur représentant de cette génération qui a assuré la transformation de l’industrie charbonnière et l’essor de la sidérurgie dans la région liégeoise ».

Fils unique de Joseph Michel, il naît à Liège, l’année où son père, venu du duché de Luxembourg, se fixe en bord de Meuse, où il va faire fortune à la fois grâce à la spéculation, à son sens du commerce et de l’industrie, tant dans la chicorée que dans le secteur des mines et de la métallurgie. Associé très tôt aux activités multiples de son paternel au sein de « la maison J-M. Orban et fils » (1802), Henri Joseph Orban partage son aventure lorsqu’ils modernisent une série de charbonnages dans le bassin liégeois. Alors qu’ils ne sont pas du métier, les Orban investissent dans un secteur possédant déjà une longue tradition et auquel ils vont apporter de nouvelles méthodes de fonctionnement. Avec un autre entrepreneur majeur de l’époque, Walthère Melchior Jamar, qui lui est un maître de fosses, ils introduisent des innovations qui transforment le secteur.

En 1811, ils commandent une machine à vapeur pour l’extraction du charbon aux Français Perier ; construite à Chaillot, la machine qui est la plus moderne de l’époque commence à fonctionner début 1813 au charbonnage de la Plomterie (ou Nouvelle Bonnefin) ; c’est la première du département de l’Ourthe, la cinquième en Wallonie. Des rails en fer sont posés au fonds des galeries de mine (c. 1813), tandis que des chevaux y sont introduits pour tracter les chariots (c. 1819) et que la lampe Davy est adoptée. Les méthodes modernes des Orban attirent l’intérêt d’autres entrepreneurs qui leur proposent des participations dans leur projet.

Dans les années 1820, les Orban sont aussi les pionniers de la sidérurgie liégeoise. En 1821, ils possèdent les Forges et Fourneaux de Buzenol, d’autres forges à Sainte-Ode, ainsi qu’à Prelle, et un haut-fourneau traditionnel à Montauban. Ils disposent ainsi de terres, minerais, outils et forêts. Dans le même temps, ils se portent acquéreurs d’une usine à Grivegnée : les anciens laminoirs de Pierre de Pauw. Ici encore, ils apportent des innovations majeures. À la vieille méthode wallonne de décarburation de la fonte, les Orban substituent le puddlage ; dès 1821, ils sont les précurseurs, à Grivegnée, de la seconde fusion avec brassage dans un four réverbère. La méthode avait été inventée dès 1784 par l’Anglais Cort, mais il faudra attendre les années 1820 pour qu’elle soit maîtrisée en pays wallon par les Orban et, à leur suite, les Cockerill à Seraing, Hannonet-Gendarme à Couvin et Huart-Chapel à Couillet (Halleux).

Imités ici aussi, les Orban sont encore les premiers à construire, en 1822, le premier laminoir pour l’étirage des fers en barres immédiatement après l’affinage, conséquence la plus novatrice de la découverte de Cort. Par conséquent, les nombreux maîtres de forge du pays de Liège qui pratiquaient la fenderie se convertirent au laminoir à tôles. Alors que son concurrent, John Cockerill, parvient à construire son premier haut-fourneau au coke en 1823, aidé par l’Anglais David Mushet, Henri Joseph devra attendre 1835 pour inaugurer un modèle identique dans son usine de Grivegnée. Son usine était ainsi capable de produire 15 tonnes par jour. En 1844, une tréfilerie, selon la méthode anglaise, y voit le jour.

Dans cette usine – ainsi qu’à Anvers –, Henri Joseph Orban s’est spécialisé surtout dans la fabrication des coques métalliques de bateaux. En 1842, la construction d’un bâtiment, descendu dans la Meuse par un bras de l’Ourthe, nécessite la démolition d’un pont en pierre pour lui permettre de passer. Peut-être est-ce cette circonstance qui l’amena à prendre l’initiative de construire le premier pont suspendu de Wallonie ; il restera en activité jusqu’en 1940 ; il franchissait l’Ourthe occidentale près de Lavacherie et se composait de fers plats articulés avec colonne en fonte. De constructeur, Orban n’hésite pas à élargir encore sa palette d’activités et à devenir « armateur » ; à Anvers, il est à la tête du chantier naval à la Tête de Flandre. En 1846, il exploite quatre bateaux à vapeur sur la Meuse (le Michel-Orban, l’Espoir, l’Avenir, le Phénix). Ils naviguent de Liège à Maestricht et de Liège à Namur.

Toujours prompt à tirer parti d’une innovation, Henri Joseph Orban avait aussi contribué, en 1835, à l’installation de la première distribution publique du gaz d’éclairage. La transformation de la houille en gaz d’éclairage s’était répandue en Angleterre et en France dans les années 1820 ; elle arriva à Liège par la société Orban. À son décès, Henri Joseph détenait la moitié des parts des deux gazomètres installés l’un à Liège, l’autre à Verviers. Outre ce dont il avait hérité de son père, il détenait encore des immeubles dans la région de Valenciennes, là où l’exploitation de gisements charbonniers n’en était encore qu’à ses balbutiements.

Député aux États provinciaux (1816-1830), conseiller de la Régence de Liège (1819-1830), membre du Congrès national (1830-1831), Henri Joseph Orban avait émis de sérieuses critiques à l’égard de sa politique, en présence du roi Guillaume lors de sa venue à Chaudfontaine en 1829 ; il n’était dès lors pas suspect de voter contre l’exclusion à vie des Nassau du trône de Belgique. Après 1831, il fut chargé d’une des premières missions diplomatiques et commerciales avec les Pays-Bas. Président à neuf reprises (1829-1831, 1840-1846) de la Chambre de Commerce de Liège dont il était membre depuis 1820, il avait aussi été le président de la Société libre d’Émulation (de 1832 à 1846).

Considéré comme l’un des principaux introducteurs du machinisme moderne dans l’industrie charbonnière et la métallurgie du bassin de Liège, Henri Joseph Orban se maria deux fois et eut un total de vingt enfants qui assurèrent la pérennité du nom durant tout le XIXe siècle. Son second mariage, en 1849, avec Laurence-Hiacinthe Lamarche l’avait uni à une famille de riches industriels liégeois. Par mariage ou ascension professionnelle, ses descendants se retrouveront à la tête de charbonnages, d’entreprises, au Parlement, dans les administrations centrales, etc. Ainsi Jules Orban (1826-1895) est-il administrateur de la SA de Grivegnée (créée sous cette forme en 1854) et du Charbonnage des Kessales.

Son gendre, le célèbre statuaire Eugène Simonis, a signé un buste de H-J. Orban dans le marbre.

Sources

Robert HALLEUX, Cockerill. Deux siècles de technologie, Liège, éd. du Perron, 2002, p. 20-21

Nicole CAULIER-MATHY, Industrie et politique au pays de Liège. Frédéric Braconier (1826-1912), http://www.journalbelgianhistory.be/fr/system/files/article_pdf/BTNG-RBHC,%2011,%201980,%201-2,%20pp%20003-083.pdf

Félix CAPITAINE, Essai biographique sur Henri Joseph Orban…, Liège, 1858

Anne VAN NECK, Les débuts de la machine à vapeur dans l’industrie belge, 1800-1850, Bruxelles, Académie, 1979, coll. Histoire quantitative et développement de la Belgique au XIXe siècle, p. 96, 112

Freddy JORIS, Natalie ARCHAMBEAU (dir.), Wallonie. Atouts et références d’une région, Namur, 1995

Histoire de la Wallonie (L. GENICOT dir.), Toulouse, 1973, p. 376

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Histoire. Économies. Sociétés, t. I, p. 330, 346 ; t. II, p. 19, 26, 37

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. II, p. 584

Mandats politiques

Député aux États provinciaux (1816-1830)

Conseiller de la Régence de Liège (1819-1830)

Membre du Congrès national (1830-1831)

Orban Joseph Michel

Socio-économique, Entreprise

Heyd (près de Barvaux) 12/09/1752, Ste Ode 12 ou 19/11/1833

La notoriété de la famille Cockerill est telle que ses concurrents locaux restent dans l’ombre en dépit d’une créativité, d’une inventivité et d’un esprit entrepreneurial tout aussi exceptionnels. Si les rivaux wallons de Cockerill ne sont pas totalement ignorés, les « Orban » ne jouissent pas de la même notoriété et, finalement, c’est par l’un des gendres de Henri Joseph, le fils unique de Joseph Michel, que leur nom « Orban » se fait une place dans l’histoire du pays : Walthère Frère (1812-1896) avait en effet accolé le patronyme de son épouse (la fille de Henri Joseph), avant de faire une carrière majeure dans la politique belge du XIXe siècle.

C’est vers 1779 que Joseph Michel Orban s’est fixé à Liège, avec quelques rares pièces de monnaie en poche. En 1833, à la veille de son décès, il est à la tête d’une fortune considérable constituée, avec l’aide de son fils, dans le secteur de l’industrie, le commerce, le jeu sur les assignats et la spéculation foncière. Propriétaire d’une dizaine d’immeubles à Liège, de plusieurs fermes et outils métallurgiques, tantôt dans le pays de Herve, tantôt dans le sud du Luxembourg, ainsi que des participations dans les houillères liégeoises, il avait été « l’un des plus grands et des plus audacieux entrepreneurs de l’industrie charbonnière liégeoise » », souligne Nicole Caulier-Mathy.

Ayant quitté son duché de Luxembourg natal qui semble rester insensible aux révolutions politiques de la fin du XVIIIe siècle, ce marchand va tirer profit des modifications économiques majeures qui accompagnent les événements. À Liège, il tient d’abord une boutique de parfumerie, quincaillerie fine et articles de Paris (vers 1788). Spéculant sur les différences de cours des assignats entre Liège et Paris, il se constitue ensuite un capital confortable qu’il va investir dans une large diversification. En 1799, il reprend un commerce de chicorée. Dans la ferme qu’il détient à Xhovémont, sa fabrique de chicorée disposera d’une machine à vapeur avant 1815 ; dans le même temps, il ouvrira une deuxième fabrique à Valenciennes. En 1802, associant son fils à ses activités, Joseph Michel Orban est à la tête de « la maison J-M. Orban et fils ».

Autre secteur de diversification, les houillères. Avant 1810, Joseph Michel Orban détient des participations dans plusieurs charbonnages du bassin liégeois. Là est la singularité des Orban : alors qu’ils ne sont pas du métier, ils vont investir dans un secteur possédant déjà une longue tradition et ils vont surtout lui apporter de nouvelles méthodes de fonctionnement. Avec un autre entrepreneur majeur de l’époque, Walthère Melchior Jamar, qui lui est un maître de fosses, ils modernisent plusieurs sites miniers. Ensemble, ils y introduisent des innovations qui transforment le secteur. En 1811, ils commandent aux établissements Perier, à Chaillot, une machine à vapeur pour l’extraction du charbon qui est l’une des plus modernes d’Europe ; des rails en fer sont posés (1819-1820), tandis que des chevaux sont introduits dans les galeries et que la lampe Davy est adoptée. Les méthodes modernes de Joseph Michel Orban attirent l’intérêt d’autres entrepreneurs qui lui proposent des participations dans leur projet.

Avec son fils, Orban est aussi associé aux pionniers de la sidérurgie liégeoise.

En 1821, les deux Orban se portent acquéreurs d’une usine à Grivegnée : les anciens laminoirs de Pierre de Pauw. Ils possèdent aussi les Forges et Fourneaux de Buzenol et de Sainte-Ode et un haut-fourneau traditionnel à Montauban. Ils disposent ainsi de terres, minerais, outils et forêts, mais surtout, à la vieille méthode wallonne de décarburation de la fonte, les Orban substituent le puddlage ; dès 1821, ils sont les précurseurs, à Grivegnée, de la seconde fusion avec brassage dans un four réverbère. La méthode avait été inventée dès 1784 par l’Anglais Cort, mais il faudra attendre les années 1820 pour qu’elle soit maîtrisée en pays wallon par les Orban et, à leur suite, les Cockerill à Seraing, Hannonet-Gendarme à Couvin et Huart-Chapel à Couillet (Halleux). Imités ici aussi, les Orban sont encore les premiers à construire, en 1822, le premier laminoir pour l'étirage des fers en barres immédiatement après l'affinage, conséquence la plus novatrice de la découverte de Cort. Par conséquent, les nombreux maîtres de forge du pays de Liège qui pratiquaient la fenderie se convertirent au laminoir à tôles. Quant au haut-fourneau de l’usine de Grivegnée, Joseph Michel Orban n’aura pas l’occasion de le voir achevé ; il semble avoir été victime de l’épidémie de choléra qui sévit alors.

Sources

Robert HALLEUX, Cockerill. Deux siècles de technologie, Liège, éd. du Perron, 2002, p. 20-21

Musée des Beaux-Arts, Exposition Le romantisme au pays de Liège, Liège, 10 septembre-31 octobre 1955, Liège (G. Thone), s.d., p. 217

Nicole CAULIER-MATHY, Industrie et politique au pays de Liège. Frédéric Braconier (1826-1912), http://www.journalbelgianhistory.be/fr/system/files/article_pdf/BTNG-RBHC,%2011,%201980,%201-2,%20pp%20003-083.pdf

http://www.geni.com/people/Michel-Joseph-Orban/6000000021356875273 (s.v. octobre 2014)

Félix CAPITAINE, Essai biographique sur Henri Joseph Orban…, Liège, 1858

Anne VAN NECK, Les débuts de la machine à vapeur dans l’industrie belge, 1800-1850, Bruxelles, Académie, 1979, coll. Histoire quantitative et développement de la Belgique au XIXe siècle, p. 96, 112

Une certaine idée de la Wallonie. 75 ans de Vie wallonne, Liège, 1995, numéro spécial de La Vie wallonne, t. LXIX, p. 264

Freddy JORIS, Natalie ARCHAMBEAU (dir.), Wallonie. Atouts et références d’une région, Namur, 1995

Histoire de la Wallonie (L. GENICOT dir.), Toulouse, 1973, p. 375, 376

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Histoire. Économies. Sociétés, t. I, p. 330, 346

Paul Delforge

Montefiore-Levi Georges

Socio-économique, Entreprise

Streatham (Grande-Bretagne) 18/02/1832, Bruxelles 24/04/1906

De la trajectoire de Georges Montefiore-Levi, on ne sait s’il faut retenir son esprit d’entreprise, sa créativité ou sa générosité. À la tête de nombreuses entreprises qu’il cherchait à orienter dans le secteur des chemins de fer, il avait inventé un alliage – les fils en bronze phosphoreux Montefiore – qui assura sa fortune en raison du développement du téléphone. Se souvenant avoir accompli ses études à l’Université de Liège et commencé sa carrière en bord de Meuse, il donne naissance à un Institut électrotechnique unique au monde, qui porte toujours son nom.

Dans la famille Montefiore-Levi, on voyage volontiers : marchand, le père épouse à La Barbade la fille d’un autre commerçant juif. Deux enfants sont déjà nés de ce mariage quand le couple s’installe près de Londres. Avant-dernier d’une famille de neuf, Georges est installé à Bruxelles quand son père meurt en 1839. Après l’Athénée de Bruxelles, il vient habiter à Liège pour mener ses études supérieures à l’École des Arts et Manufactures de l’Université. Ingénieur civil, il s’intéresse particulièrement à la métallurgie, plus précisément aux métaux non ferreux.

Recruté par la Société Bischoffsheim, Goldschmidt et Cie comme directeur d’une mine de nickel dans le Piémont, il perçoit la valorisation qu’il peut en retirer. Dans les années 1850, établissant ses quartiers à Turin et à Liège, il fonde, en bord de Meuse, sa propre usine, sous le nom « Mines et Fabriques de Nickel du Val Sesia et de Liège », avec le soutien de ses « employeurs » et de trois familles liégeoises fortunées. Installée au Val Benoît, l’entreprise a comme objectif le traitement des minerais et autres matières contenant du nickel et du cobalt : la matière première provient d’Italie et l’énergie provient des charbonnages du pays de Liège. Directeur-gérant de la « Société G. Montefiore et Cie, fabrique de nickel » (1858), Montefiore-Levi fournit le métal destiné aux premières pièces de monnaie de nickel.

Dans le même temps, le jeune entrepreneur s’intéresse de près au chemin de fer et à ses perspectives de développement. En 1856, il constitue une société anonyme, « La Compagnie générale du Matériel des Chemins de fer », dont il est le gérant. Son champ d’activités est particulièrement large, mais la faillite l’attend en 1866. La même année, il épouse Hortense, la fille de son banquier, le riche Jonathan Bischoffsheim, qui va associer son beau-fils à la gestion et à l’administration de charbonnages et hauts-fourneaux. Cette aisance financière permet à Georges Montefiore-Levi de poursuivre ses recherches : alliant ses connaissances en chimie à des expériences en atelier, il tente d’améliorer la résistance des matériaux, notamment dans le secteur militaire, mais aussi des fils électriques. En 1869, il met au point un alliage particulier de bronze phosphoreux qui va faire sa fortune : après avoir étiré des fils, il apparaît que le matériau est particulièrement efficace pour la transmission des communications télégraphiques. Avec le développement du réseau téléphonique, les fils en bronze phosphoreux Montefiore vont faire la fortune de son inventeur.

Expert pour l’armée russe, patron de la « Compagnie française des Bronzes Montefiore à Saint-Denis (Seine) et surtout de la Société anonyme des Fonderies et Tréfileries de bronze phosphoreux d’Anderlecht (toutes deux produisant le fameux fils), l’industriel n’a pas abandonné le secteur ferroviaire, étant notamment actionnaire de la Société anonyme mutuelle de Chemin de fer (1878), avant d’en être l’administrateur (1888-1896). Particulièrement actif dans le dernier quart du XIXe siècle, tant en Belgique, qu’en Italie, aux Pays-Bas et en France, il cherche à réunir sous sa direction des lignes et des sociétés d’exploitation existantes, et à favoriser la continuité des lignes entre bassins industriels. Il deviendra le président du Conseil d'administration de la Compagnie des Chemins de Fer Grand Central Belge.

Ayant obtenu la grande naturalisation pour services – économiques – rendus au pays (janvier 1882), Georges Montefiore-Levi est d’emblée candidat au Sénat sur une liste libérale. Établi à Esneux (1882), dans le domaine du Rond-Chêne auquel il donne un caractère plus prestigieux encore par la plantation de « beaux arbres » et la création d’un « Jardin des Roches », c’est comme sénateur direct de Liège qu’il fait son entrée à la Haute Assemblée (juin 1882). Son attention s’y concentrera sur les dossiers du rail, et y défendra le projet d’une Société nationale des chemins de fer vicinaux. S’il est attentif à l’établissement de caisses d’assistance (accidents, secours, etc.), il reste persuadé que l’État ne doit pas intervenir dans les relations entre patrons et ouvriers. Précurseur de la Loi Lejeune, il tenait particulièrement à voir supprimer toutes formes de jeux dans les établissements publics. Rapporteur sur les questions relatives aux sociétés mutualistes et aux unions professionnelles, celui qui avait pris l’initiative de fonder la « Société liégeoise pour la Garantie des Constructions des Maisons ouvrières » prône la construction de telles maisons dans la périphérie des villes, à la fois pour le bien-être des ouvriers et pour ne pas les mélanger avec les riches (sic). Membre de nombreuses Commissions, censeur de la Banque Nationale (1893-1906), il s’était aussi spécialisé dans les questions monétaires (il était aussi actif dans les milieux bancaires). En 1892, il préside la Conférence monétaire internationale qui se réunit à Bruxelles. Au tournant des XIXe et XXe siècle, Georges Montefiore-Levi était une des vingt plus grosses fortunes du pays.

Distribuant volontiers ses deniers aux œuvres – juives ou non juives –, le couple Montefiore-Levi avait créé à Esneux un centre d’accueil pour enfants convalescents (1886), un sanatorium à Borgoumont (1888), etc. Par ailleurs, l’industriel et chercheur contribue généreusement à la création de l’Institut électrotechnique de Liège – généralement appelé Institut Montefiore : les premiers cours y sont dispensés dès octobre 1883 et rapidement s’y développent des laboratoires, des ateliers en plus des salles de cours. « Les premiers professeurs, Eric Gérard (1856-1916) et Omer de Bast (1865-1937) y développèrent les applications industrielles de l’électricité : instruments de mesure, téléphonie, télégraphie, moteurs, particulièrement les tramways électriques qui seront une spécialité de l’industrie wallonne » (Halleux).

Au décès de son épouse (1900), la presse mène une vive campagne au sujet du couple, prétendant qu’il a abandonné ses premières convictions religieuses pour se convertir au catholicisme. Ce qui est vrai par mesures testamentaires pour son épouse ne l’est pas pour lui. Afin de mieux se défendre contre une campagne qui dépasse largement les frontières du pays de Liège, Georges Montefiore-Levi démissionne du Sénat (12 novembre 1901), non sans clamer : « Je suis Israélite et je mourrai Israélite ; je suis libéral et mourrai libéral ».

Sources

François STOCKMANS, dans Biographie nationale, t. 38, col. 596-618

Robert HALLEUX, dans Freddy JORIS, Natalie ARCHAMBEAU (dir.), Wallonie. Atouts et références d’une région, Namur, 1995

Philippe TOMSIN, dans Vers la modernité. Le XIXe siècle au Pays de Liège, catalogue d’exposition, Liège, 2001, p. 470

Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 472-473

http://www.museepla.ulg.ac.be/opera/vincotte/montefiore.html

Benjamin STASSEN, La Fête des Arbres - 100 ans de protection des arbres et des paysages à Esneux et en Wallonie (1905-2005), Liège, éd. Antoine Degive, 2005, p. 11

Sénateur (1882-1901)

Paul Delforge

© UCM

© UCM

Mené Roger

Socio-économique, Entreprise

Ougrée 03/07/1927, Chaudfontaine 05/01/2021

Dans les années 1970, les Classes moyennes ne sont guère organisées ni représentées en tant qu’acteur de la société. En prenant la direction de l’Union syndicale des Classes moyennes, Roger Mené contribue à rassembler les nombreux acteurs dispersés et à présenter un front uni dans le but de défendre les classes moyennes. L’UCM s’invite et s’impose désormais dans le débat politique et social en tant que partenaire à part entière. Porte-parole des PME et des indépendants, des commerçants, des artisans et des professions libérales, Roger Mené n’a de cesse d’assurer leurs intérêts (charges sociales, statut fiscal du conjoint-aidant, pension, avantages fiscaux, encadrement des centres commerciaux, présence au sein du comité de gestion de la Sécurité sociale, maintien d’un ministère des Classes moyennes, rejet d’une présence syndicale dans les PME, etc.), grignotant lentement et sûrement une série de mesures qui assurent une protection sociale qui se rapproche de celle des salariés. Dès les années 1970, il fait reconnaître l’UCM en tant que partenaire au sein du Conseil économique régional de Wallonie. Pendant plusieurs années, en tant que délégué de l’UCM, Roger Mené sera d’ailleurs l’un des vice-présidents du CESRW.

À Liège, une structure avait vu le jour en 1939, à l’initiative d’Oscar Mornard dans le but de créer une caisse d’assurances sociales ; l’organisation provinciale liégeoise s’établira solidement après la Libération autour de l’avocat André Robert, puis surtout de Joseph Carpay. La défense des intérêts des indépendants ne se limitent pas à la province de Liège. L’Union couvre le territoire de la Wallonie et de Bruxelles et est organisée en sections provinciales. Contrairement à la Flandre où les classes moyennes sont organisées dans des associations liées aux partis politiques, l’UCM tente de fédérer tous les indépendants en une union professionnelle unique du côté wallon et bruxellois, une importante organisation « concurrente » (la Fédération générale des travailleurs indépendants), ayant été absorbée en 1996.

C’est comme chimiste que Roger Mené commence sa carrière professionnelle, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Pendant plusieurs années, il travaille chez « Ougrée-Marihaye », à Seraing, et c’est son mariage qui lui fait découvrir le monde des « petits indépendants ». Il devient le responsable d’une petite entreprise de chauffage et d’électroménager. Secrétaire général puis président de l’Union des poêliers de la province de Liège pendant les années 1960, Roger Mené rejoint la section liégeoise de l’UCM et, en 1968, il entre au Conseil d’administration de l’Union syndicale des classes moyennes. Au début des années 1970, il contribue au succès de la fronde des indépendants qui refusent de devoir payer une caution sur la TVA : le gouvernement est obligé d’abandonner son projet, mais Roger Mené tire ses propres conclusions de la mobilisation. Le succès remporté doit inciter à une structuration plus forte des classes moyennes, d’autant plus qu’un délégué doit faire partie du nouveau Conseil économique régional de Wallonie. « L’entente wallonne des classes moyennes » est partie constituante du CERW.

En 1972, Roger Mené est élu pour la première fois dans un mandat de quatre ans à la présidence de l’UCM ; il préside dans le même temps l’EWCM. Reconduit à 8 reprises, il assure la présidence de l’UCM pendant 36 années (de 1972 au 28 mai 2008) et se retrouve, dans les années 2000, à la tête d’une structure qui emploie un demi-millier de personnes et qui compte une vingtaine de centres en Wallonie, et plusieurs dizaines de milliers d’affiliés. À quelques semaines de la fin de son 9e mandat, il claque la porte, mais il reste le responsable de l’UCM pour la province de Liège, qu’il préside depuis 1976.

Président du comité de crédit de la Sowalfin, président du conseil d’administration de la banque du Crédit professionnel juge consulaire honoraire au tribunal de commerce de Liège, censeur auprès de la Banque nationale (milieu des années 1990), président de l’Entente wallonne des classes moyennes, président du Conseil supérieur des Classes moyennes pendant 12 ans, le représentant des indépendants qui aimait à répéter « l’emploi, c’est moi ! » soutient le Contrat d’Avenir pour la Wallonie (au début des années 2000) dans la mesure où il met en avant la simplification administrative et s’appuie sur les petits indépendants pour contribuer au redressement wallon. Vice-président de la Coupole PME mise en place par le ministre Serge Kubla, il soutient la politique économique du gouvernement arc-en-ciel, en particulier le « plan 4x4 ». Il est aussi favorable à la démarche du Plan Marshall et se réjouit notamment de la création de l’Agence wallonne de stimulation économique, dont il est le vice-président (2006-). En 2008, il fait aussi partie du Groupe des Dix chargé par le gouvernement fédéral de négocier un nouvel accord interprofessionnel.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Paul Delforge

Lhoist Raymond

Socio-économique, Entreprise

Liège 10/02/1924, Forrières (g-d. Luxembourg) 31/08/1997

Fils de Léon Lhoist, cet entrepreneur qui avait racheté en 1924 une carrière à Jemelle, avant d’étendre ses activités sur d’autres sites, Raymond Lhoist hérite des activités familiales auxquelles il apporte une nouvelle expansion. Installés à Dugny-sur-Meuse (ou le stade de football local porte le nom de Raymond Lhoist), à Jemelle (Lhoist Industrie) et en bord de Meuse – Liège (Dumont-Wautier), Andenne (Carrière de Namêche) et l’exploitation de dolomie à Marche-les-Dames à partir de 1937 –, les « Établissements Léon Lhoist » exploitent chaux et dolomie, matières indispensables dans de très multiples applications, tant dans la sidérurgie, le secteur du papier, que celui de l’agriculture, voire de l’environnement.

Les activités de la famille Dumont sont aussi prospères que discrètes. La success story familiale wallonne conduit le Groupe Lhoist à devenir, au XXIe siècle un leader mondial dans son secteur ; ce sera surtout l’œuvre du fils de Raymond Lhoist, en l’occurrence Léon-Albert, et des enfants de sa sœur aînée (épouse de Jean Berghmans), en l’occurrence Vincent et Jean-Pierre Berghmans.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

http://www.lhoist.com/fr/historique

http://gw.geneanet.org/gounou?lang=fr;pz=auguste;nz=dumont;ocz=0;p=leon;n=lhoist;oc=1 (s.v. novembre 2014)

Paul Delforge

Lhoist Léon

Socio-économique, Entreprise

Wandre 03/04/1894 - 15/10/1971

Gendre d’Hippolyte Dumont, le patron des « Carrières et Fours à Chaux Dumont-Wautier », société installée à Hermalle-sous-Huy (1889), Léon Lhoist fonde, en 1924, à Jemelle, une première société éponyme, en rachetant les carrières locales. Les « Établissements Léon Lhoist » vont rapidement s’étendre, investissant d’abord sur un premier site français, à Dugny-sur-Meuse, en Lorraine, où il crée « Les Carrières et Fours à Chaux de Dugny » (1926), avant d’acquérir d’autres sites d’usines à chaux en bord de Meuse et la carrière des Dolomies à Marche-les-Dames (en 1937).

L’exploitation de chaux et de dolomie revêt une importance considérable car ces matières ont de très multiples applications, tant dans la sidérurgie, le secteur du papier, celui de l’agriculture, etc. Avec le soutien de la famille Dumont, Léon Lhoist lance une véritable success story caractérisée par une très grande discrétion. Le maître carrier qu’était Léon Lhoist imaginait d’ailleurs fort peu que sa société familiale wallonne deviendrait en un siècle un groupe qui s’impose comme un leader mondial dans son secteur ; ce sera surtout l’œuvre de ses enfants et petits-enfants.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

http://www.lhoist.com/fr/historique

http://gw.geneanet.org/gounou?lang=fr;pz=auguste;nz=dumont;ocz=0;p=leon;n=lhoist;oc=1 (s.v. novembre 2014)

Paul Delforge

Lefebvre-Caters Jacques

Culture, Orfèvrerie, Socio-économique, Entreprise

Tournai 28/04/ 1744, Tournai 03/03/1810

Au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, Jacques Lefebvre-Caters est une personnalité qui compte à Tournai. Descendant d’une famille d’orfèvres implantés dans la cité depuis plusieurs générations, il avait, par son mariage, contracté une union avec la famille des Caters de la Manufacture royale de Tapis de Tournai. Acceptant des responsabilités publiques au moment des événements politiques consécutifs à 1789, cet entrepreneur au talent artistique reconnu impose son nom et sa marque sur son temps, et sa réputation lui survivra.

Depuis le XVe siècle, la famille tournaisienne des Lefebvre exerce « une véritable hégémonie sur les métiers d’art » (Cassart). Arrière-petit-fils de Charles, Jacques Lefebvre s’impose comme l’un des plus illustres représentants de la dynastie des orfèvres, branche qui s’est spécialisée dans ce domaine dans le courant du XVIIe siècle. Il a d’abord suivi des cours de dessin à l’Académie de Tournai, avant de parfaire sa formation à Paris ; premier prix de l’Académie parisienne au concours de modèle (1771), Jacques Lefebvre est nommé professeur-adjoint de l’institution tournaisienne (1771), dont il devient ensuite le directeur (1782).

Après son mariage (aussi en 1782) avec Marie-Cécile Caters, il associe leurs deux patronymes et c’est sous le nom de Jacques Lefebvre-Caters qu’il se distingue des autres « fèvres » de son temps. Cette association témoigne de la concentration de pouvoirs détenus par quelques grandes familles tournaisiennes de l’époque : les Caters étaient en effet à la tête d’une fabrique appelée à un essor considérable (la Manufacture royale de Tapis de Tournai) ; ils sont aussi concernés par la production de porcelaines. Ce contexte permettra d’ailleurs aussi à Lefebvre-Caters de croiser des techniques et des savoir-faire d’horizons différents.

Orfèvre, Lefebvre-Caters réalise des cafetières, sucriers, aiguières et pots, puis de la très belle vaisselle. Artiste particulièrement fécond et imaginatif, l’orfèvre est aussi marbrier et bronzier d’art. Créateur de sa propre manufacture de bronze doré et ciselé et disposant d’un atelier pour travailler le marbre, il réalise des œuvres particulièrement appréciées dans les cours princières d’Europe, en dépit des soubresauts politiques que connaît la fin du siècle. Lefebvre-Caters n’est d’ailleurs pas étranger à la vie politique de son temps.

À la suite des victoires de Dumouriez (1792), il accepte de devenir administrateur provisoire de la ville de Tournai. Ensuite, il est nommé adjoint au prévôt et lors du retour des Français, en 1794, il accède à la fonction d’échevin pendant quelques mois. Conseiller communal de 1807 à 1810, l’entrepreneur avait tiré un important parti de la confiscation et de la nationalisation des biens du clergé (il s’était porté acquéreur de l’abbaye de en 1796).

Quelques églises des régions entourant Tournai (Lille, Courtrai, Bailleul, etc.) possèdent des œuvres simples (chandelier, garnitures d’autel) ou plus exceptionnelles (tabernacle, reliquaire, ostensoir, etc.) sorties des ateliers de Lefebvre-Caters. Appelé pour l’ameublement de maisons particulières (pendules, lustres, garnitures, cheminées en marbre, etc.), il produit encore une multitude de petits (25 centimètres) bustes d’hommes célèbres (empruntés à tous les siècles), posés sur un socle en marbre précieux et rehaussé d’ornements en bronze doré (Cassart). La qualité de finition des productions Lefebvre-Caters assure la réputation de cette maison davantage que l’originalité de l’inspiration.

À la mort de Jacques Lefebvre-Caters (1810), sa veuve reprend si bien les affaires qu’elles continuent de bien prospérer jusque dans les années 1820. Avec la mort de Marie-Cécile Lefebvre-Caters s’éteint une dynastie d’orfèvres tournaisiens.

Sources

Jean CASSART, dans Biographie nationale, t. 32, col. 352-355

Gaston LEFEBVRE, Biographies tournaisiennes des XIXe et XXe siècles, Tournai, Archéologie industrielle de Tournai, 1990, p. 162-163

Administrateur provisoire de la ville de Tournai (1793)

Adjoint au prévôt (1793)

Echevin de Tournai (1794-1795)

Conseiller communal (1807-1810)

Paul Delforge

Lamarche Gilles-Antoine

Socio-économique, Entreprise

Liège 06/05/1785, Modave 08/12/1865

À l’ombre du succès des Cockerill, il est d’autres familles du pays de Liège qui contribuent au démarrage de la révolution industrielle en pays wallon. Si leur notoriété est moins grande, elles n’en ont pas moins de mérite que leurs rivaux. Ainsi l’esprit entrepreneurial exceptionnel d’un Gilles Antoine Lamarche contribue à la transformation radicale de l’industrie métallurgique du bassin de Liège au début du XIXe siècle. Il est l’un des fondateurs de l’entreprise Ougrée-Marihaye.

Famille de cultivateurs aisés installés en Hesbaye liégeoise depuis le XVIe siècle au moins, les Lamarche comptent en leurs rangs, à la fin du XVIIIe siècle, quelques entrepreneurs qui tentent leur chance dans la cité de Liège. Ainsi en est-il de Gilles Lamarche (1745-1816) qui fait fortune dans le commerce et la fabrique de tabac qu’il établit dans le quartier Sainte-Marguerite. L’homme d’affaires liégeois tire profit de l’Europe sans frontière que fut la période française. Son esprit d’entreprise est contagieux : trois de ses six enfants se lanceront en effet dans l’industrie, dont Gilles Antoine. De la part d’héritage qui lui revient, ce dernier achète en 1817 le château de Modave. Dans le même temps, coïncidence, Cockerill achète le château de Seraing pour le septième du prix de celui de Modave… Cet « investissement » initial de Gilles Antoine témoigne de l’importance de la fortune dont disposent les jeunes Lamarche qui ne se contentent pas d’être propriétaires fonciers.

Avec ses frères Vincent-Mathieu (1779-1852) et Charles Guillaume (1790-1833), Gilles Antoine se lance dans un ambitieux projet, en 1829, quand ils s’associent à un ouvrier anglais, Richard Brain, pour acheter une fonderie de fer à Ougrée. Dans cette campagne, le petit ruisseau de Cornillon avait attiré, dès le XVIIe siècle, une activité de forge et de scierie, mais, en dépit d’investissements importants au début des années 1820, aucun projet n’y avait réussi. Pour y avoir installé des machines à vapeur, l’Anglais Brain avait perçu le potentiel de développement de l’endroit, à partir du moment où des capitaux étaient investis et des techniques modernes, venant d’Angleterre, étaient appliquées. Sous la direction avisée des Lamarche pour la gestion financière et de Richard Brain pour le volet technique, l’ancienne fonderie se transforma en usine intégrée destinée à fabriquer notamment des machines à vapeur.

Prenant des parts dans plusieurs concessions houillères de la vallée mosane, les Lamarche deviennent majoritaires dans le charbonnage des Six Bonniers proche de leur « fonderie ». En 1836, la jeune Banque de Belgique est attirée par leur activité. Ensemble ils constituent alors la « Société anonyme de la Fabrique de Fer à Ougrée » au capital de 3,5 millions de francs (John Cockerill en est notamment actionnaire). L’ingénieur anglais Brain n’est désormais plus l’associé des Lamarche, mais il reste comme employé au service de Gilles Antoine Lamarche, nommé directeur-gérant ; il s’agit d’installer tout le matériel moderne (deux hauts fourneaux au coke, 16 fours à puddler, laminoir, fonderie, 6 machines à vapeur, etc.) nécessaire à « fabriquer de la fonte moulée, du fer et des machines ».

Au moment où, sous la gouverne d’un ministre liégeois, la Belgique se lance dans la construction d’un ambitieux réseau ferroviaire, la Société des Lamarche fournira, notamment, des rails. Ils feront aussi extraire du minerai de fer et du charbon, voire travailleront le zinc. Directeur gérant jusqu’en 1838, Gilles Antoine deviendra administrateur (1838), puis président du Conseil d’administration de la Société (1841-1866). En 1857, il désignera Adolphe Mockel comme directeur gérant ; ce dernier qui exercera cette fonction pendant 20 ans, n’est autre que le père d’Albert Mockel, l’écrivain et inventeur du nom Wallonie. Fondée par Lamarche, la Société de la Fabrique de Fer d’Ougrée deviendra « Ougrée-Marihaye » en 1900 et sera incorporée dans le « Groupe Cockerill » en 1955.

Aussi ambitieux dans le secteur du zinc que dans ses autres activités, Gilles Antoine Lamarche se lance dans le zinc en 1828 quand il crée la société Colladios au cœur d’un charbonnage liégeois qui lui appartient. En 1853, naît la « Société Anonyme de zinc, blanc de zinc et charbonnage de Colladios », mais elle fait naître un tel danger de concurrence à la Vieille Montagne que celle-ci parvient à priver Colladios de ses approvisionnements à l’étranger. En 1865, G-A. Lamarche jette alors le gant et dissout sa société ; les liquidateurs la revendent à… La Vieille Montagne. Ayant investi aussi ses capitaux en Prusse, en Westphalie (mine de fer), voire en Espagne, détenteur de participations dans plusieurs compagnies de chemin de fer, Gilles Antoine Lamarche qui avait continué à exploiter la « manufacture Gilles Lamarche » (commerce et fabrique de tabac) anticipa le développement du tourisme thermal, favorisé par celui du chemin de fer, en investissant dans l’hôtel des Grands Bains à Chaudfontaine qui est alors modernisé.

Depuis le château de Modave qu’il a fait rénover et où il habite, Gilles Antoine Lamarche associe ainsi étroitement l’industrie et les charbonnages – il est encore propriétaire du Gosson, de l’Espérance et de Patience et Beaujonc à Montegnée –, et donne ainsi naissance aux « charbonnages et hauts-fourneaux d’Ougrée » promis à une prospérité considérable aux XIXe et XXe siècles. La société entrera dans le giron de la SA Cockerill-Ougrée après la Seconde Guerre mondiale. Propriétaire foncier ayant acquis de nombreux biens sur les communes de Modave, Vierset-Barse, Linchet, Ramelot et Pailhe, Gilles Antoine Lamarche était aussi le premier magistrat de Modave ; il en faut en effet le maire/bourgmestre pendant près de 40 ans. Il était aussi membre de la Chambre de Commerce de Liège, ainsi que juge suppléant au Tribunal de Commerce (1820), en assumant la présidence de 1850 à 1857.

Sources

Robert HALLEUX, Cockerill. Deux siècles de technologie, Liège, éd. du Perron, 2002, p. 21-22

Nicole CAULIER-MATHY, dans Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 402-403

Nicole CAULIER-MATHY, Industrie et politique au pays de Liège. Frédéric Braconier (1826-1912), http://www.journalbelgianhistory.be/fr/system/files/article_pdf/BTNG-RBHC,%2011,%201980,%201-2,%20pp%20003-083.pdf (s.v. octobre 2014)

Hervé DOUXCHAMPS, La famille Lamarche. Des Xhendremael-Coninxheim à l’industrie liégeoise, Bruxelles, Office généalogique et héraldique de Belgique, 1974, en particulier p. 145-162

J. PURAYE, G.A. Lamarche, 1785-1865. Notes pour servir à l’histoire industrielle du pays de Liège, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, 1962, t. 75, p. 101-151

Freddy JORIS, Natalie ARCHAMBEAU (dir.), Wallonie. Atouts et références d’une région, Namur, 1995

Histoire de la Wallonie (L. GENICOT dir.), Toulouse, 1973, p. 376

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Histoire. Économies. Sociétés, t. I, p. 330, 346 ; t. II, p. 19, 26, 37

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. II, p. 584

Lamarche Gilles

Socio-économique, Entreprise

Crisnée 23/03/1745, Liège 15/12/1816

Famille de cultivateurs aisés installés en Hesbaye liégeoise depuis le XVIe siècle au moins, les Lamarche comptent en leurs rangs, à la fin du XVIIIe siècle, quelques jeunes entreprenants prêts à tenter leur chance dans la cité de Liège. Ainsi en est-il de Gilles qui fait fortune dans le commerce et la fabrique de tabac qu’il établit dans le quartier Sainte-Marguerite.

Rompant avec la tradition familiale, il s’installe à Liège en 1767. Par son mariage avec Catherine-Barbe Ledent, veuve d’un commerçant de la cité, il est admis chez les merciers de Liège. Il fonde un entrepôt et une manufacture de tabac dans le quartier Sainte-Marguerite et y construira son logement et un magasin contigu (1779). Il entreprend surtout plusieurs séjours à l’étranger qui lui permettent d’entrer en contact avec d’importantes maisons bien implantées en France, aux Provinces-Unies, en Westphalie ou en Angleterre. Grossiste, négociateur habile, Gilles Lamarche n’hésite pas à faire commerce de vins ou de textiles, voire de cafés et d’autres denrées alimentaires, en plus de rechercher des tabacs de qualité. Durant la période révolutionnaire, l’homme d’affaires se fait aussi « prêteur », avant de bien tirer profit de l’Europe sans frontière que fut la période française. En Condroz, en Hesbaye, à Liège, il achète des immeubles, des bois et des terrains qu’il exploite ou qu’il loue.

Son esprit d’entreprise sera contagieux : trois de ses six enfants se lanceront en effet dans l’industrie, dont Gilles Antoine. De la part d’héritage qui lui revint, ce dernier acheta en 1817 le château de Modave. Cet « investissement » du fils, Gilles Antoine, témoigne de l’importance de la fortune que le père, Gilles Lamarche avait réussi à constituer durant les cinquante années de son commerce à Liège.

La fabrique de tabac de Gilles Lamarche survivra à son fondateur. Elle déménagera à diverses reprises sous la conduite de ses fils, Vincent et Gilles Antoine, et de leurs successeurs apparentés, jusqu’à sa liquidation en 1953. Comme le fondateur, ils amèneront sur la place de Liège des tabacs des quatre coins du monde, ainsi que d’autres produits recherchés : vins français, riz américain, thé congolais, épices asiatiques, café du Brésil et de Sumatra… La fabrication de cigares, à partir de 1851, donnera ses lettres de noblesse à la Maison Gilles Lamarche, connue pour ses célèbres bounakès ; ce nom attribué au cigare provenait de la désignation de trois personnages figurant sur les bagues et emballages du produit : trapus et pansus, ils représentaient des planteurs du Maryland.

Sources

J. PURAYE, G.A. Lamarche, 1785-1865. Notes pour servir à l’histoire industrielle du pays de Liège, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, 1962, t. 75, p. 104-110, 128-136

Robert HALLEUX, Cockerill. Deux siècles de technologie, Liège, éd. du Perron, 2002, p. 21-22

Nicole CAULIER-MATHY, dans Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 402-403

Nicole CAULIER-MATHY, Industrie et politique au pays de Liège. Frédéric Braconier (1826-1912), http://www.journalbelgianhistory.be/fr/system/files/article_pdf/BTNG-RBHC,%2011,%201980,%201-2,%20pp%20003-083.pdf (s.v. octobre 2014)

Hervé DOUXCHAMPS, La famille Lamarche. Des Xhendremael-Coninxheim à l’industrie liégeoise, Bruxelles, 1974, en particulier p. 86-96

Paul Delforge