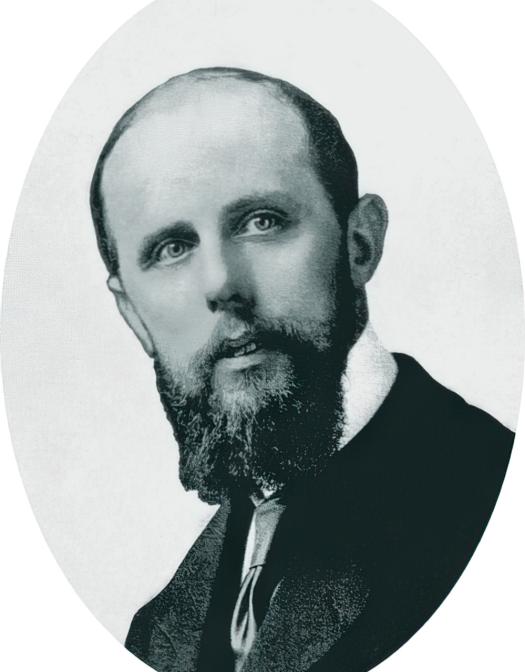

Jamar Walthère Melchior

Socio-économique, Entreprise

Liège 1747, Ans 1833

Dans le bassin de Liège, la famille Jamar est active dans le secteur charbonnier depuis plusieurs générations. Elle semble avoir investi dans les houillères depuis le XVIIIe siècle. Il existait d’ailleurs une exploitation à Montegnée qui était appelée fosse Jamar et qui remontait à l’année 1668. On l’exploitait « à bras » et se trouvait régulièrement inondée à la fin du XVIIIe siècle. Héritier de cette tradition, Walthère Melchior Jamar dispose de plusieurs exploitations à et aux alentours de Montegnée. Un constat semble cependant s’imposer à lui. L’extraction est de plus en plus difficile et des investissements importants doivent être consentis pour trouver de la profitabilité. Avec d’autres maîtres de fosses, mais aussi des bourgeois qui, comme lui, disposent d’une certaine aisance financière, Jamar constitue une société pour reprendre l’exploitation des bures de Gosson et Guinerie, qui sont remplis d’eau.

Dans les dernières années du XVIIIe siècle, d’importants investissements sont consentis : machine à vapeur, construction d’une route pavée, exploration de prairies ; et le résultat en vaut la peine. C’est aussi l’ancienne bure Lagasse qui est rouverte. En 1812, plus de 300 ouvriers travaillent régulièrement pour la Société dont W-M. Jamar est « actionnaire » et extraient d’importantes quantités de charbon, la moitié étant exportée.

Vers 1809-1810, celui qui est aussi le maître de fosses du Cockay à Montegnée et du charbonnage de Bonne-Fin parvient à s’entendre avec Joseph Michel Orban et ensemble ils vont faire en sorte de moderniser le charbonnage de Bonne-Fin. Ici aussi apparaît une machine à vapeur pour l’extraction du charbon qui est l’une des plus modernes d’Europe (1811-1813) ; des rails en fer sont posés (1819-1820), tandis que des chevaux sont introduits dans les galeries et que la lampe Davy est adoptée.

À sa mort, Walthère Melchior Jamar apparaît davantage comme un important propriétaire foncier que comme un industriel. Il a certes modernisé ses charbonnages, mais il n’a pas réinvesti ses bénéfices dans d’autres activités industrielles (à l’instar de J M. Orban par exemple) ; il a préféré étendre ses biens fonciers dans l’ancienne principauté de Liège, où il possède des centaines d’hectares dans le Limbourg et le pays de Liège. Ayant, semble-t-il, assuré la fonction de maire de la commune d’Ans, il laisse une fortune importante à ses enfants dont Walthère-Gérard Mathieu Jamar (1804-1858) sera son plus illustre descendant.

Sources

Nicole CAULIER-MATHY, Industrie et politique au pays de Liège. Frédéric Braconier (1826-1912), http://www.journalbelgianhistory.be/fr/system/files/article_pdf/BTNG-RBHC,%2011,%201980,%201-2,%20pp%20003-083.pdf (s.v. octobre 2014)

Jean-Luc DE PAEPE, Christiane RAINDORF-GERARD (dir.), Le Parlement belge 1831-1894. Données biographiques, Bruxelles, 1996, p. 359

Anne VAN NECK, Les débuts de la machine à vapeur dans l’industrie belge, 1800-1850, Bruxelles, Académie, 1979, coll. Histoire quantitative et développement de la Belgique au XIXe siècle, p. 96, 112

http://gw.geneanet.org/gounou?lang=fr;pz=auguste;nz=dumont;ocz=0;p=walthere;n=jamar;oc=1 (s.v. octobre 2014)

Maurice PONTHIR, Histoire de nos charbonnages. Houillères à Grâce-Montegnée sous les régimes français et hollandais, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, Liège, 1951, t. LXVIII, p. 117-188

Paul Delforge

Grenier Pasquier

Socio-économique, Entreprise

Tournai date de naissance inconnue, Tournai 1493

Pasquier Grenier – tapissier et grand bourgeois, mais aussi homme d’affaires et diplomate – et sa famille ont fait de Tournai le principal centre de l’industrie tapissière en Occident durant trois quarts de siècle. Reçu à la bourgeoisie en 1447, appartenant à la Confrérie des Damoiseaux, il est mentionné dans trois actes de vente en 1449, comme « marcheteur », fabricant de tapisserie à la marche.

Fournisseur attitré de la Maison de Bourgogne, il vend en 1459 une Histoire d’Alexandre à Philippe le Bon, dont deux pièces sont encore actuellement conservées. On lui connait également une Passion de Notre-Seigneur, vendue au duc, en 1461. L’année suivante, il réalise une Histoire d’Esther et d’Assuérus et un Chevalier au cygne, ainsi que des chambres Orangers et Bûcherons, en 1466, pour les duchesses de Bourbon et de Gueldre. En 1472, les ateliers de Pasquier de Grenier achèvent une tapisserie représentant La Guerre de Troie, commandée par les magistrats du Franc de Bruges pour Charles le Téméraire, en souvenir de son mariage avec Marguerite d’York. En 1475, Pasquier Grenier donne à l’église Saint-Quentin Les Sept sacrements, sur laquelle certains spécialistes pensent que l’artiste s’est représenté avec sa famille. En 1488, Henri VII d’Angleterre commande à Pasquier et à son fils Jean une tenture de onze pièces sur l’histoire de Troie.

Possédant des succursales à l’étranger, notamment à Bruges et à Guise, Pasquier Grenier, fin diplomate, accomplit, durant les dernières années de sa vie, des missions politiques pour le Magistrat de Tournai. On le sait notamment envoyé auprès du roi de France, par la commune de Tournai, en 1481.

C’est en référence à cette figure de tout premier ordre de l’histoire tournaisienne, grand bourgeois et tapissier, fin homme d’affaires et diplomate avisé, que l’asbl Pasquier Grenier a été créée, en 1973. Le prix Pasquier Grenier récompense chaque année la restauration d’un édifice du centre ancien de Tournai, qui se distingue par la qualité des couleurs et des matériaux utilisés ainsi que par son intégration harmonieuse dans l’environnement.

Sources

Site de l’asbl Pasquier Grenier, http://www.fpg.be/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=47 (s.v. décembre 214)

FONDATION PASQUIER GRENIER, Quoi de vieux ?, bulletin trimestriel, n° 1, novembre 1974, p. 4-5

Louis-Donat CASTERMAN, Redécouvrir le patrimoine urbain de Tournai : de la Renaissance au dix-neuvième siècle (1566-1866), Tournai, Fondation Pasquier Grenier, 1997

Paul ROLLAND, Histoire de Tournai, 2e éd., Tournai, Casterman, 1957

Marie Dewez

Galopin Alexandre

Socio-économique, Entreprise

Gand 26/09/1879, Etterbeek 28/02/1944

Pendant les trente années qu’il passe à la FN, Alexandre Galopin place l’entreprise liégeoise d’armement sur les rails du développement et de la prospérité ; enlevé par la Société générale de Belgique qui en fait son gouverneur, il excelle dans les hautes sphères de l’industrie et de la finance dans les années trente. Sa contribution à l’armement allié durant la Grande Guerre fut décisive. Durant la Seconde Guerre mondiale, un rôle tout aussi important l’attend, mais il reste controversé, en dépit des circonstances abjectes de sa mort, Galopin ayant été assassiné en février 1944 par des tueurs à la solde de l’occupant nazi.

La désignation de son père, Gérard Galopin, comme professeur de droit civil à l’Université de Gand fait naître Alexandre dans la cité flamande. Mais revenu à Liège où il sera recteur de l’Université, Gérard Galopin retrouve la terre de ses lointains ancêtres. C’est aussi là qu’Alexandre fait ses études. Diplômé de l’Université de Liège (1902), ce brillant ingénieur civil des mines poursuit sa formation en France, en Grande-Bretagne et en Allemagne à l’entame du XXe siècle, avant d’être engagé par la Fabrique nationale d’armes de guerre. En 1904, Galopin devient le directeur du tout nouveau laboratoire central qui vient d’être créé pour réceptionner les marchandises, tester les pièces et former les jeunes ingénieurs. C’est le premier laboratoire de R&D dans le pays et Galopin va lui assurer un développement exceptionnel. Ayant appris son métier dans les ateliers, il devient « adjoint technique » auprès de la direction générale de la FN (1906), puis sous-directeur ; il participe alors à la politique de diversification de la jeune entreprise. Il faut en effet se souvenir que la FN est née de l’association temporaire d’armuriers liégeois désireux de capter une importante commande du gouvernement belge. Avec d’importants changements, le provisoire s’inscrit dans la durée, les actionnaires se lançant dans la fabrication d’armes et de cartouches, secteurs qui sont très rarement associés, mais aussi de bicyclettes, de motocyclettes et d’automobiles. Produisant ses propres modèles, la FN réalise notamment des armes de chasse, mais elle est aussi associée durablement avec l’Américain John Moses Browning.

Directeur adjoint d’une armurerie ayant diversifié sa production, Alexandre Galopin quitte Liège précipitamment lors de l’invasion allemande d’août 1914 et se réfugie en France. Là, il aide le gouvernement français à fabriquer tous les fusils de guerre. Par une organisation précise et méticuleuse de la production, il apporte une contribution précieuse à l’effort de guerre français ; rationalisation de la production et standardisation sont des principes d’une méthode Galopin qui fait aussi merveille dans la fabrication de mitrailleuses et de moteurs d’avions. Peu spectaculaire, le rôle de Galopin à l’arrière du front durant la Grande Guerre fut décisif. Lors des négociations de paix (1919-1921), son expertise sera sollicitée à diverses reprises.

Revenu à Herstal comme directeur général et administrateur (1922), il est happé en 1923 par la Société Générale de Belgique, actionnaire principal de la FN depuis l’éviction des Allemands du CA, qui lui confie de nouvelles missions. La modernisation du secteur charbonnier est son premier défi. Avec Evence Coppée III, Galopin est le véritable responsable de la politique charbonnière belge avant 1944. Administrateur délégué de la FN jusqu’en 1932, il encourage l’entreprise à abandonner progressivement le secteur militaire pour favoriser le département « moteurs ». Vice-président du FNRS, président du comité Sciences-Industries (1929-1944), celui qui jusque-là était directeur de la Société générale est nommé vice-gouverneur (1932), puis gouverneur de la Société générale de Belgique, moment où il succède à Émile Francqui (1935). Durant ces années d’Entre-deux-Guerres, il oriente le développement économique du pays, sa Société prenant le contrôle de nombreuses entreprises actives dans la métallurgie, la construction mécanique, les charbonnages, la verrerie, etc. Galopin est notamment le président du Conseil d'administration de la SA John Cockerill et de la Providence.

Durant la Seconde Guerre mondiale, avec Max-Léo Gérard, président de la Banque de Bruxelles, et Fernand Collin, président de la Kredietbank, il aurait reçu mission du gouvernement belge réfugié à Londres de veiller à la sauvegarde des intérêts de ceux qui sont restés au pays ; le mandat est officieux et est sujet à interprétation. Éloignée de la politique de la Commission for Relief développée lors du premier conflit mondial, la « méthode Galopin » va consister à poursuivre les activités industrielles en s’interdisant de rencontrer les besoins de l’occupant ; l’objectif est de conserver la main d’œuvre sur place et de subvenir aux besoins de la population ; il s’agit aussi de préparer et d’anticiper le rétablissement économique de l’après-guerre. Le maintien de l’activité industrielle est cependant perçue autrement, d’aucuns reprochant aux industriels une véritable « collaboration économique » avec l’occupant. Qu’une importante caisse noire, alimentée par des entreprises sous le contrôle de la « Générale », soutienne des réseaux clandestins d’aide et de résistance, ne fera pas taire les critiques à l’égard de cette « politique dite de moindre mal ». Conscient des critiques à son égard, Galopin assume ses choix ; son indépendance l’isole cependant et ses adversaires se recrutent dans tous les camps.

Approuvés par Himmler et encouragés par Jungclaus, des tueurs du mouvement De Vlag exécutent Galopin à son domicile, fin février 1944. C’est un ennemi du nazisme et le roi de l’économie belge qu’ils assassinent. Pourtant, un lourd silence plane dans les milieux belges réfugiés à Londres, tandis que la « politique Galopin » est désavouée de toutes parts. Il faudra attendre le nouvel arrêté-loi du 25 mai 1945 pour que l’article 115 du code pénal sur la collaboration avec l’ennemi intègre la définition qu’en avait faite Galopin.

Sources

Pascal DELOGE, Une histoire de la Fabrique nationale de Herstal, Liège, Cefal, 2012, p. 45-46, 55

Marcel PHILIPPART DE FOY, dans Biographie nationale, t. 35, col. 275-282

Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 301-303

Mark VAN DEN WIJNGAERT, L’économie belge sous l’occupation. La politique d’Alexandre Galopin, gouverneur de la Société générale, Paris-Louvain-la-Neuve, Duculot, 1990

Franquinet François

Socio-économique, Entreprise

Verviers 05/09/1671, Verviers 19/11/1754

Entre 1730 et sa disparition, en 1754, François Franquinet a réussi à tirer le profit le plus considérable de ses activités dans le commerce, puis l’industrie de la laine, atteignant des montants exceptionnels vers 1750. Habile négociateur, banquier, commerçant, entrepreneur, il était devenu la plus grosse fortune de l’est du pays wallon. Venu de Sedan visiter les fabriques de Liège et de Limbourg, Abraham Poupart note à son arrivée à Verviers en 1755 : « François Franquinet, le père, qui vient de mourir, a laissé environ trois millions de livres tournois (2.400.000 florins brabant) à deux fils qui continuent la fabrique et ont plus de 100 métiers de drap » (Gatot).

Originaire de Wegnez, la famille Franquinet s’est établie à Verviers dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Banquier et marchand, Lambert Franquinet-Hacray dispose d’une importante fortune que ses fils vont faire fructifier. Dès le début du XVIIIe siècle, on constate que Lambert, Jean, Henri, Thomas et François sont très actifs dans le commerce des laines d’Espagne. Grâce à la fortune paternelle, François Franquinet brasse des affaires à une hauteur que peu de concurrents peuvent atteindre. Il achète des laines brutes d’Espagne, les fournit aux fabricants ou à ses propres façonniers qui lui remettent des draps tissés. Disposant ainsi de draps qu’il peut vendre sur le marché, en même temps qu’il y achète la laine brute, Franquinet exerce – comme son père – des activités bancaires importantes à partir des lettres de change.

On admet généralement que ce n’est qu’à partir de 1754, soit à la mort de François Franquinet, que cette famille commence à investir son capital accumulé par les activités commerciales dans l’industrie proprement dite. Il semble pourtant que, dès 1730, sous la direction de Jean et de François Franquinet, étaient réalisées des finitions ou des préparations propres aux grands fabricants : ces opérations se faisaient dans les bâtiments situés dans le duché de Limbourg et qui étaient leurs propriétés. Le changement de statut des Pays-Bas en 1715 n’avait donc pas modifier leur commerce. Au contraire. En étant installés à Verviers, en principauté de Liège, et disposant de quelques ateliers de l’autre côté de la Vesdre, du côté du duché de Limbourg et par conséquent des Pays-Bas, les Franquinet tirent aisément avantage de leur situation frontalière particulière. Ainsi François y possède-t-il une foulerie, une teinturerie, des rames et des presses. À son décès, une centaine de métiers tournaient à son service, produisant 5.200 pièces de draps par an.

Bourgmestre de Verviers élu en 1721, conseiller ou commissaire à plusieurs reprises (1706, 1723, 1741), François Franquinet a été désigné à sa demande directeur des Orphelins (1718). Mambour de l’hôpital des malades et de celui « des vieilles gens », celui qui était l’une des plus grosses fortunes de la place de Verviers faisait preuve d’une grande générosité envers les nécessiteux et les œuvres religieuses. Quant à ses enfants, il en marie une partie, de manière « stratégique », aux Simonis, de Biolley et autres Cornet, soit les familles des autres notables les plus importants de la cité lainière. La dynastie Franquinet disparaît au début du XIXe siècle. L’ensemble des outils et de la fortune est passée dans d’autres mains. Aujourd’hui, même la maison en colombage construite au XVIIe siècle et que François Franquinet habitait au 86 de la rue des Raines a perdu sa référence au commerçant de la laine, puisque, rachetée en 1804 par le menuisier Lambrette, elle porte le surnom de « maison Lambrette ».

Sources

Paul BERTHOLET, « L’étonnante fortune du marchand-drapier verviétois, François Franquinet (1671-1754) », Bulletin de la Société Verviétoise d’Archéologie et d’His¬toire, 61, 1980, p. 137-173.

Gérard GATOT, Les draps de Sedan (1646-1870), Paris, Éditions de l’EHESS et Terres Ardennaises, 1998, p. 25-43

http://gw.geneanet.org/coste49?lang=fr;pz=pierre+emile+lucien;nz=coste;ocz=0;p=lambert;n=franquinet (s.v. novembre 2014)

Paul Delforge

Franquinet Lambert

Socio-économique, Entreprise

Ensival 02/11/1634, Verviers 21/01/1724

Originaire de Wegnez, la famille Franquinet s’était établie à Ensival, avant que Lambert Franquinet-Hacray ne s’installe à Verviers dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. À Ensival, dont il sera le bourgmestre, Lambert est actif dans le commerce et la fabrique du textile, davantage dans la première que dans la seconde, même s’il dispose de parts dans une foulerie dès 1659. Banquier et marchand, propriétaires d’immeubles et de terrains, ses activités sont peu connues dans le détail. Mais il semble que Lambert Franquinet se contente d’organiser le commerce de la laine, disposant de commissionnaires notamment en Espagne pour l’achat des laines du nouveau monde.

Il jouit d’une importante fortune que favorise son installation à la frontière du duché de Limbourg (Pays-Bas espagnols) et de la principauté de Liège. Cette aisance financière lui permet de marier ses enfants à la famille Pirons, elle-même apparentée aux Hauzeur et Bertrand Louys ; au XVIIIe siècle, des mariages « stratégiques » uniront ses enfants et petits-enfants aux Simonis, de Biolley et autres Cornet, soit les familles des notables les plus importants de la cité lainière. Parmi ses fils, Lambert (1667-1737) deviendra seigneur de Grand-Rechain, Jean, Thomas et surtout François deviendront d’importants commerçants enrichis par leurs activités dans le secteur de la laine.

Sources

Paul BERTHOLET, « L’étonnante fortune du marchand-drapier verviétois, François Franquinet (1671-1754) », Bulletin de la Société Verviétoise d’Archéologie et d’His¬toire, 61, 1980, p. 137-173.

http://gw.geneanet.org/coste49?lang=fr;pz=pierre+emile+lucien;nz=coste;ocz=0;p=lambert;n=franquinet (s.v. novembre 2014)

Paul Delforge

Desclée Xavier

Socio-économique, Entreprise

? 11/02/1954

Administrateur-délégué de l’UWE, Xavier Desclée est le fondateur manager, avec Pierre Guisset, d’un cabinet de conseil en stratégie et en financement des entreprises en croissance, Innovity.

Issu d’une vieille famille catholique, les Desclée de Maredsous, Xavier Desclée a acquis de l’expérience dans le monde universitaire et au sein des entreprises. Ingénieur commercial de l’Université de Louvain (1979), Docteur en Économie appliquée de la même université (1984), il est également visiting fellow de l’INSEAD (Fontainebleau) et de l’Université de Harvard.

En 1984, il entre à la FN dans le groupe de la Générale de Belgique. « L’armurerie liégeoise est en difficulté. Xavier Desclée est chargé d’établir un diagnostic, puis de définir et mettre en œuvre le plan de sauvetage de l’entreprise. Trois ans plus tard, la FN n’est plus dans le giron de la Générale et [il] rejoint le quartier générale de la Vieille Dame ». Nommé responsable du contrôle de gestion et du business development chez Diamand Boart, en 1990, il rejoint, quatre ans plus tard, l’Union minière.

Professeur à l’IAG, directeur général puis administrateur-délégué de l’Union wallonne des Entreprises (1998-2002), administrateur de Guberna, membre de l'Advisory Board de la Louvain School of Management et président du réseau de business angels BeAngels, Xavier Desclée est encore le fondateur, avec Pierre Guisset, du cabinet de conseil Innovity, qui « propose des services d’accompagnement aux entreprises en développement : formulation et aide à la mise en œuvre de la stratégie et des actions de développement, recherche de moyens financiers, organisation de la gouvernance d’entreprise ». Manager, il apporte à ses clients « ses compétences en matière d’élaboration de la stratégie, de plans de développement, de restructuration, de gouvernance, d’opérations de financement, et de cessions et acquisitions d’entreprises ».

Sources

Archives Le Soir, http://archives.lesoir.be/acteurs-xavier-desclee_t-19981009-Z0FVP9.html

http://geneall.net/fr/name/644450/xavier-desclee-de-maredsous/

Archives La Libre, http://www.lalibre.be/actu/belgique/breve-51b877a1e4b0de6db9a6d67b

http://www.regional-it.be/2014/03/14/innovity-conseils-croissance/

http://www.innovity.net/qui-sommes-nous/

http://www.innovativebrussels.irisnet.be/fr/documents/dossier-innovation-du-trends (s.v. décembre 2014)

Marie Dewez

Delwart Jean-Marie

Socio-économique, Entreprise

Bordeaux 30/05/1940

Arrière-petit-neveu d’Ernest Solvay, Jean-Marie Delwart connaît un parcours atypique dès sa naissance. Elle se déroule fin mai 1940, à Bordeaux, au moment où ses parents sont contraints de passer sur les routes de l’exode. Après la Libération, tournant le dos à la tradition familiale de juriste, il s’essaye avec succès à la Philosophie thomiste au Séminaire, avant de goûter à la Physique et à la Chimie (licences à l’Université catholique de Louvain en 1963), puis de se perfectionner à Paris en Biologie ; c’est là qu’il croise la route de Jacques Monod. Plusieurs séjours linguistiques à l’étranger (notamment aux États-Unis) lui donnent d’autres atouts dans la deuxième moitié des années 1960. Il travaille dans le secteur de la fibre de verre (chez Owens-Corning Fiberglas US et Europe entre 1966 et 1969), puis il fait un court passage chez Citibank, avant d’être employé dans une société d’électro-chimie à Grenoble.

En 1970, le scientifique est engagé comme chercheur à la Floridienne. Créée par un Liégeois en 1898, pour extraire des phosphates en Floride, ce qui explique l’origine de son nom, cette entreprise wallonne s’est d’abord implantée à Ath (1928) où elle s’est spécialisée dans le traitement du nickel, du zinc, du cadmium et du plomb basée, avant de se transformer sous la conduite de Jean-Marie Delwart. Engagé en tant que « physicien polyglotte, J-M. Delwart gravit les échelons d’une société dont il devient le patron administratif et le principal actionnaire. Administrateur-directeur (1970), administrateur délégué en charge de la recherche (1973), il préside Biotec SA (1976), puis devient président directeur général de la Floridienne (1981). Avec la fermeture des usines métallurgiques, une profonde restructuration s’impose.

Sous sa conduite, la Floridienne se transforme en holding spécialisé dans la chimie, la société évitant la faillite grâce à une intervention de la SRIW. Dans le même temps, J-M. Delwart devient le président d’Hoccinvest, invest du Hainaut occidental actif depuis 1988 pour soutenir nombre d’initiatives industrielles en Wallonie picarde. Progressivement, la Floridienne installée à Waterloo développe des activités dans quatre domaines spécifiques : la chimie, l’agroalimentaire, la biologie et les placements boursiers. La spécialité de ce holding (qui aura un chiffre d’affaires de 259,2 millions d’€ en 2013) est d’occuper « des positions de leader européen ou mondial dans des niches de marché et des marchés de niche ». Comptant une trentaine de sociétés dans lesquelles il est généralement majoritaire, le groupe, côté à la Bourse Euronext de Bruxelles, est notamment actif dans le secteur du recyclage des batteries, dans la production et la commercialisation de technologies et de produits naturels en agriculture, de produits alimentaires de luxe tels que les escargots, les coquilles Saint-Jacques, le saumon fumé, ainsi que dans la parapharmacie, la cosmétique, les soins de santé, etc.

À partir de 1989, parallèlement à ses activités au sein de la Floridienne, Jean-Marie Delwart crée à Louvain-la-Neuve la Fondation Jean-Marie Delwart pour la Recherche en Communication biochimique et l’Évolution des Plantes, des Animaux et de l’Homme. En septembre 2004, il fait l’acquisition du domaine d’Argenteuil qu’il rénove afin d’accueillir, à partir de 2006, le premier centre privé d’éthologie au monde, au sein duquel des chercheurs étudient le comportement humain et végétal. Le scientifique passionné d’éthologie concrétise ainsi un vieux rêve. Ce centre va devenir la principale occupation de Jean-Marie Delwart car, au sein de la Floridienne, un conflit interne a dégénéré en conflit entre deux groupes en désaccord sur la stratégie d’avenir du holding.

À partir de juin 2004, Jean-Marie Delwart cède (progressivement) les rênes de sa société, Philippe Bodson devenant le Président du Conseil d’administration. Jusqu’à la mi-2007, il chapeaute encore les secteurs biologie et placements boursiers du groupe. Mais en juin 2007, le groupe d’actionnaires de la famille Waucquez, le plus important avec celui de Jean-Marie Delwart, acquiert une partie des actions du holding Bois Sauvage, une opération qui amène les Waucquez à détenir 33,2 % de la Floridienne, soit davantage que J-M. Delwart (22 %) qui rachète des actions durant l’été 2007. En septembre, Jean-Marie Delwart décide cependant de céder ses parts du capital à l’homme d’affaire français Joël Picard, patron d’Aurea – celui-ci voyant sa participation dans la société passer de 5 à 36 % – ; le groupe Beluflo (famille Waucquez) conteste alors la vente devant les tribunaux, estimant avoir un droit de préemption. En juin 2008, le jugement rendu ordonne à Joël Picard la cession de ses parts à Beluflo qui détient désormais 70 % du capital. Jean-Marie Delwart, révoqué par l’Assemblée générale tenue en juin 2008, quitte la Floridienne. En décembre 2008, les deux groupes annoncent dans un communiqué officiel qu’ils mettent fin aux litiges qui les opposent. Mais la Floridienne n’est désormais plus la priorité de J-M. Delwart. Il se concentre sur la relance de la SA Biotech, holding dédié à la biochimie de l’olfaction. Avec le laboratoire Chemcom et Biotech, il entend prendre place sur le marché du parfum et des cosmétiques en nouant des contacts étroits avec d’importantes sociétés. Le domaine d’Argenteuil sert aussi à accueillir nombre de chercheurs qui partagent les idées novatrices de J-M. Delwart.

Il est le cousin de Jean-Pierre Delwart, le patron d'Eurogentec et président de l'Union wallonne des entreprises (2009-2012).

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse (-2014)

Marie Dewez - Paul Delforge

Declercq François-Joseph

Socio-économique, Entreprise

Givry 06/11/1806, Namur 21/03/1898

Près d’un siècle après l’ouverture à Tournai, par Peterinck, de la fameuse Manufacture impériale et royale (1751), François-Joseph Declercq décide de fonder sa propre « Manufacture de Porcelaines de Baudour » (février 1843) : il achète en effet l’année précédente une partie de la petite fabrique de carreaux, de poteries et de tuiles installée à Baudour, qu’il transforme pour produire de la porcelaine à pâte dure. Le parcours de cet industriel hennuyer du XIXe siècle reste cependant chaotique ; il n’en reste pas moins qu’il venait de donner naissance à une activité qui sera pratiquée à Baudour jusqu’à la fin du XXe siècle. Il prendra ensuite la tête de la Faïencerie de Nimy, puis créera sa propre société, près de Mons, Les Grands Pilastres. Si les affaires ne furent pas toujours heureuses, Declercq apporta à la porcelaine et à la faïencerie de Wallonie des progrès techniques de grande importance qui dépasseront le XIXe siècle.

On ignore quasiment tout des 30 premières années de l’existence de Fr-J. Declercq ; en 1835, il est à la tête d’un commerce de céramiques et cristaux à Mons et, cinq ans plus tard, on le retrouve employé à Hal dans la porcelainerie dite de l’Estroppe. En 1842-1843, celui qui apparaît comme un spécialiste de la peinture sur porcelaine réalise un projet ambitieux : à partir de ses propres fours installés à Baudour, grâce à son savoir-faire, il donne une forte impulsion à son activité industrielle et commerciale. Associé à différents partenaires, dont Nicolas Defuisseaux (entre 1844 et 1848), Declercq agit en tant que « directeur-gérant » et acquiert, en 1847, les droits d’un brevet français pour un appareil permettant de cuire au charbon la porcelaine dure. Par ailleurs, il fait encore œuvre de pionnier quand il remplace le koalin, que l’on ne trouve pas en pays wallon, par de l’eurite, que l’on trouve en abondance du côté de Nivelles.

Très vite, une médaille de Vermeil lors d’une exposition belge sanctionne le résultat des progrès techniques de son entreprise. La baisse du coût de production, ainsi que la concurrence de deux autres manufactures proches, entraînent aussi la diminution du prix des produits réalisés et les débouchés s’élargissent. Créatif et entouré d’ouvriers recrutés avec soin, il réalise des pièces de porcelaines variées, qui sont actuellement fort recherchées. Fondateur d’une caisse d’épargne, d’une caisse de prévoyance et d’une école « gardienne » à Baudour, Declercq apparaît comme un industriel paternaliste, prêt à faire fortune à Baudour quand, en 1848, l’association Declercq-Defuisseaux est dissoute, le second devenant seul propriétaire et poursuivant les activités avec beaucoup de succès.

Quant à Fr-J. Declercq, il relève le défi de relancer une autre faïencerie, celle de Nimy, créée en 1789, prospère tout un temps, mais qui est au bord de la faillite depuis quelques mois déjà. À partir de septembre 1848, Declercq devient le directeur d’une société, la Faïencerie de Nimy, aux mains de quatre investisseurs (dont Jean-Pierre Mouzin de la Faïencerie Kéramis et le maître-potier Théophile Lecat) qui lui font confiance. Pendant trois ans, il y diversifie la production avec succès, mais les propriétaires décident de vendre et Declercq repart dans une nouvelle aventure. Il acquiert un autre établissement, Les Grands Pilastres, aux portes de Mons (1851). Sa production est de grande qualité, valant par sa taille, sa forme comme par sa décoration. Les spécialistes épinglent notamment une paire de grands vases en porcelaine polychrome, de 65 cm de haut, de style Louis-Philippe, conservés à l’Hôtel de Ville de Mons. Mais l’artiste se révèle finalement un investisseur malheureux : en 1859, il doit tout vendre pour combler des dettes et hypothèques. Il poursuit encore quelque activité, à Nimy, Watermael-Boitsfort (1870), avant de se retirer définitivement à Namur.

Sources

Karl PETIT, dans Biographie nationale, t. 39, col. 236-239

Muriel DECONINK, Toni CAPORALE, La manufacture de Porcelaine de Baudour. 1842-1977, Boussu, 1993

Karl PETIT, Faïences et porcelaines anciennes en Hainaut, Mons, 1973, p. 24, 55-58, 60-67

Paul Delforge

de Rossius, dit de Rossius-Orban Charles

Politique, Socio-économique, Entreprise

Liège 15/05/1799, Liège 26/05/1870

Par son mariage avec Marie-Jeanne Orban (1827), Charles de Rossius quitte son appartenance à une ancienne famille noble de la principauté de Liège pour entrer dans le monde des puissants industriels qui marqueront l’histoire de la Wallonie au XIXe siècle. Gendre du puissant Henri Joseph Orban, non dénué de moyens financiers, il est associé à la gestion des nombreuses entreprises liégeoises, principalement en tant qu’administrateur. Orangiste en raison des perspectives financières et industrielles que le roi Guillaume laissait envisager, de Rossius se rallie rapidement aux nouvelles institutions et se fait un défenseur convaincu des idées libérales, restant ainsi fidèle au principe de libre-échange. Au lendemain de la signature du Traité de Londres, il devient le représentant des Pays-Bas auprès des Liégeois : il est le premier consul établi en bord de Meuse, fonction qu’il exercera de 1845 à son décès, en 1870.

Sa fortune lui aurait permis de se présenter au Sénat ; il préféra se faire élire au conseil provincial de Liège (1844-1868), en en devenant le vice-président (1851), puis surtout le président de 1855 à 1868. Vice-président de la chambre de commerce de Liège, membre du jury des expositions de Bruxelles (1847), de Londres (1855) et de Paris (1867), président de la Société d'Émulation, président de l'Association pour l'encouragement des beaux-arts, il s’était adonné lui-même à la poésie, mais c’est davantage sa haute situation dans le monde industriel et politique liégeois qui lui donne une place dans l’histoire.

Sources

Jean-François POTELLE (dir.), Les Wallons à l’étranger, hier et aujourd’hui, Charleroi, Institut Destrée, 2000, p. 200

Nicole CAULIER-MATHY, dans Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 213

Armand FRESON, dans Biographie nationale, t. 20, col. 162-163

Jean-Luc DE PAEPE, Christiane RAINDORF-GERARD (dir.), Le Parlement belge 1831-1894. Données biographiques, Bruxelles, 1996, p. 221

Paul Delforge

de Hauzeur Remacle-Joseph

Socio-économique, Entreprise

Verviers 8/07/1663, Verviers 18/02/1745

À la fin du XVIIe siècle, le site actuel du village de Neuhütten, près de la colline du Dollberg, est une région couverte de forêts, disposant de quelques cours d’eau et située à la lisière de la Rhénanie-Palatinat et de la Sarre. L’endroit est aux mains du bailli Ernest Ludwig Hunolstein qui accepte, en 1694, le contrat que lui propose un Verviétois, Remacle-Joseph de Hauzeur. Ayant repéré la présence de minerais à proximité de forêt et de cours d’eau lui fournissant une puissance d’entraînement suffisante, le Wallon entend installer une exploitation métallurgique et le contrat est conclu pour 30 ans.

Faisant venir de la main-d’œuvre wallonne, R-J. de Hauzeur connaît un certain succès ; les migrants wallons s’installent durablement dans cette région et, dès 1698, le protestant Hunolstein accepte la construction d’une chapelle pour les ouvriers catholiques. L’exploitation se poursuit avec succès jusqu’en 1734 ; des problèmes de gestion et l’épuisement des forêts avoisinantes auront raison de l’entreprise « wallonne ». À la mort de Hauzeur, les activités sont réduites et la société survit jusqu’en 1852. En 1994, les autorités de Neuhütten, fruit de la fusion des localités de Zinshütten, Neuhütten et Schmelz, les anciens quartiers où les Wallons s’étaient établis, ont fêté les 300 ans de leur ville. Il importe de souligner que le mot allemand Schmelz se traduit par « fonderie » et que Hütte signifie tantôt l’abri, le refuge, tantôt la forge, l’usine métallurgique. Rendant ainsi hommage au Verviétois de Hauzeur, elles saluent un entrepreneur qui s’est taillé une solide réputation de grand industriel en Sarre et en Moselle.

En effet, Neuhütten n’est pas la seule implantation du Wallon. À l’exemple de son aîné, le Liégeois Jean Mariotte, Remacle-J. de Hauzeur a installé un site d’exploitation métallurgique à Neuenkirchen dès 1686 et en établira un autre à Hermeskeil en 1696. Au total, ce sont 7 centres métallurgiques qu’il crée dans cette région de la Sarre. Réalisant un véritable transfert de technologies de la Meuse vers le sud de la Moselle, il utilise à son profit la qualité du savoir-faire et de l’innovation liégeoise (les fenderies, l’affinage au martinet). Aujourd’hui, on visite le célèbre marteau de fer de Züsch, considéré comme une partie de l’histoire et du patrimoine industriel local. On trouve encore trace de Remacle-J. de Hauzeur dans le duché de Luxembourg où il prospecte dans les années 1720-1730 à la recherche de mines de cuivre et de plomb. Vers 1725, il est propriétaire de la mine de cuivre de Düppenweiler.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

http://www.volksfreund.de/nachrichten/region/hochwald/aktuell/Heute-in-der-Hochwald-Zeitung-Industrielle-Zeitreise-nach-Zuesch;art804,204925

http://www.neuhuetten-hochwald.de/gemeinde/geschichte.htm (s.v. septembre 2014)

Hans WALLING, Hans-Eugen BÜHLER, H. Peter BRANDT, Die Imsbacher Kupfer- und Silberschmelzhütte von 1700 bis 1734 und ihre Facharbeiterschaft, dans Zeitschrift für Berg – und Hüttenwesen, s.l., Pierre Marteau éd.,

Hans-Eugen BÜHLER, H. Peter BRANDT, Die Kupfer- und Eisenschmelze des Remacle-Joseph de Hauzeur im Röderbachtal bei Dhronecken, dans Mitteilungen des Heimatvereins Birkenfeld, 2002, Jg 76, 21

Paul Delforge