Berghmans Jean-Pierre

Socio-économique, Entreprise

Namèche 23/01/1949

Descendant d’Hippolyte Dumont et de son gendre Léon Lhoist, Jean-Pierre Berghmans est, par sa mère (épouse de Jean Berghmans), le petit-fils de Léon Lhoist, fondateur, en 1924 des Etablissements du même nom, spécialisé dans la chaux et la dolomie. Frère aîné de Vincent et cousin de Léon-Albert Lhoist, Jean-Pierre Berghmans entame sa carrière dans l’entreprise Lhoist en 1974. Licencié en Sciences économiques appliquées de l’Université catholique de Louvain, porteur d’un MBA de l’INSEAD à Fontainebleau, il est directeur général, avant d’entrer au Conseil d'administration en 1979, de présider le Conseil exécutif (1985). Directeur général de la société Lhoist en Grande-Bretagne de 2000 à 2011, il accède alors à la présidence de l’ensemble du Groupe. Président du Comité d’Audit et du Comité de Nomination et de Rémunération du groupe, Jean-Pierre Berghmans est considéré comme l’une des plus grosses fortunes de Wallonie.

Spécialisée, depuis la fin du XIXe siècle, dans le secteur de la chaux, du calcaire et de la dolomie, la société familiale a très tôt diversifié ses activités en se consacrant à la recherche et au développement d'applications de ces produits. À côté du site de Dugny-sur-Meuse, en Lorraine, les sièges d’exploitation wallons restent établis à Jemelle (Lhoist Industrie), Hermalle-sous-Huy (Dumont-Wautier, site épuisé en 2007), Andenne (Carrière de Namêche) et la SA Les Dolomies de Marche-les-Dames, où la qualité du produit est l’une des plus pures du monde.

C’est sous l’impulsion de Jean-Pierre Berghmans que la société a étendu ses activités sur le continent américain (années 1980), avant de saisir une série d’opportunités en Europe de l’Est et en Scandinavie dans les années 1990. Cette politique dynamique propulse le Groupe Lhoist au premier rang mondial de la production de chaux. Le sud de l’Europe, le Brésil et l’Asie sont d’autres objectifs dans les années 2000 du groupe Lhoist qui compte plus de 90 usines de production dans 25 pays différents et emploie près de 6.000 personnes.

Pour faire face à une telle évolution, le groupe a quitté son siège social qui était établi à Liège jusqu’en 1989 et s’est installé à Limelette, dans un vaste espace moderne ; il a implanté d’autres secteurs administratifs, commerciaux, logistiques et financiers dans le Brabant wallon, dans l’environnement de l’Université (Nivelles, Wavre, Louvain-la-Neuve).

Depuis 2002, le Groupe Lhoist entretient des liens privilégiés avec l’Université catholique de Louvain. Une « Chaire Entreprise, économie et environnement » assure des cours d’économie de l’environnement au sein de la Louvain School of Management. Depuis 2014, une nouvelle convention prévoit « la création d'une Chaire internationale d’innovation pour dynamiser la participation de l’UCL à un réseau international d’excellence ».

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

http://www.lhoist.com/fr/historique

http://www.lhoist.com/fr/conseil-dadministration (s.v. octobre 2014)

http://gw.geneanet.org/gounou?lang=fr;pz=auguste;nz=dumont;ocz=0;p=leon;n=lhoist;oc=1 (s.v. novembre 2014)

Paul Delforge

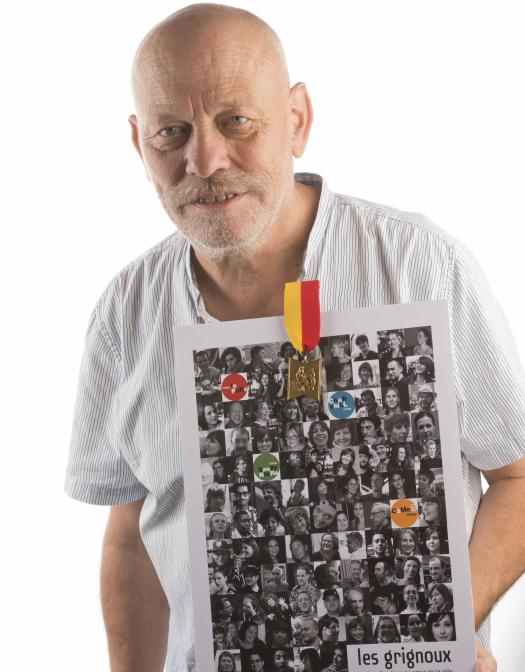

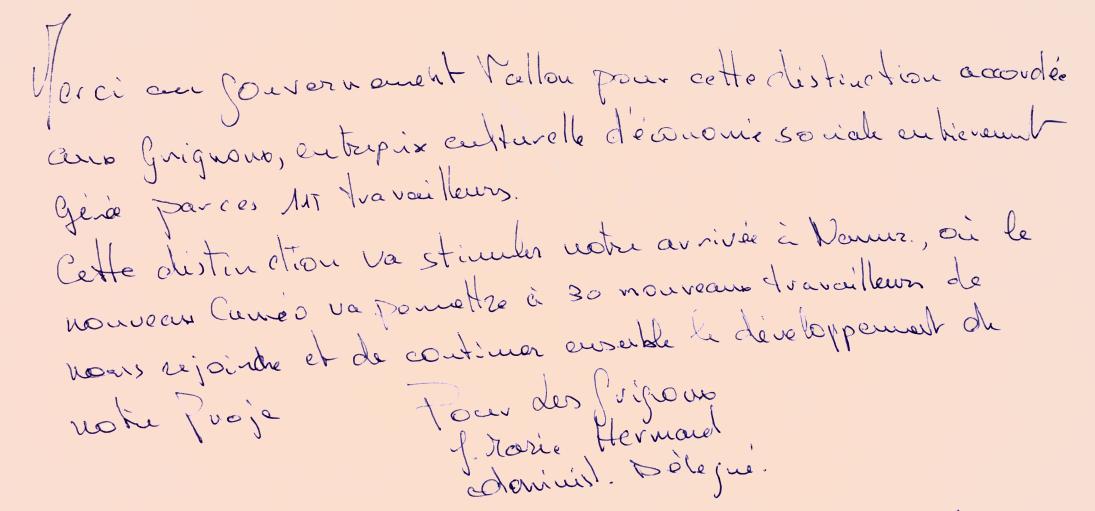

Les Grignoux

Officier (2014)

ASBL de promotion et d'exploitation de films cinématographiques, Les Grignoux ont débuté leur activité en 1982 avec une seule salle, le cinéma le Parc à Droixhe. Aujourd’hui, cette entreprise culturelle gère les salles de cinéma le Parc, le Churchill et le Sauvenière à Liège et le Caméo à Namur.

Cette expansion est basée sur le concept d’économie sociale, marquée notamment par un processus de décision démocratique et la primauté des personnes et du travail sur le capital. Ainsi, Les Grignoux ont une vocation autogestionnaire, qui se traduit par l’existence de multiples structures favorisant la prise de décision démocratique des travailleurs, présents à plus de 90 % dans les principaux organes de décision.

Cette volonté de promouvoir la participation citoyenne s’exprime, également, par les multiples activités proposées en marge des séances - concerts, débats, rencontres et expositions – afin de donner l'occasion d'aborder d'autres cultures, d'autres univers et d’autres réalités. L’ASBL développe ainsi un vaste programme de matinées scolaires : « Ecran large sur Tableau noir ».

Soucieux d'offrir une alternative à la culture dominante et de permettre au public le plus large possible de découvrir des films de qualité dans des conditions optimales, Les Grignoux promeuvent le cinéma d’art et d’essai et pratiquent une politique de bas prix, tout en tenant compte des intérêts légitimes des ayants droit dont, au premier chef, les cinéastes.

Occupant une centaine de travailleurs, l’association accueille environ mille quatre cents personnes par jour, toutes activités confondues. Son nom fait référence à l’histoire politique liégeoise du XVIIe siècle et à l'opposition constante entre le parti populaire des Grignoux – dont la figure de proue est Sébastien La Ruelle - et le parti aristocratique des Chiroux.

Les Grignoux ont reçu la distinction d’officier du Mérite wallon, le 18 septembre 2014, remise à leur responsable, Jean-Marie Hermand.

Bister Fabienne

Officier (2014)

Née le 23 décembre 1963 à Namur, Fabienne Bister est licenciée et maître en sciences économiques et sociales de l’Université de Namur.

Ayant grandi dans l’environnement de la moutarderie familiale, elle s’oriente cependant, tout d’abord, vers une carrière dans la consultance et le journalisme indépendant, collaborant notamment à L’Echo, La Libre Belgique ou L’Express. En parallèle, à partir de 1990, elle prend des responsabilités dans le fonctionnement de l’entreprise fondée en 1926 par son grand-père. En 1994, elle succède à son père, Jean Bister, comme Administrateur Délégué.

Représentant la troisième génération à la tête de l’entreprise namuroise, elle la remet sur la voie de la croissance, tout en conservant son identité, symbolisée par le célèbre pot « grenade » hérité du temps où les clients de son grand-père venaient avec ce type de ravier pour acheter la moutarde. En 2002, le groupe Bister s’étend en France, avec la construction d’une seconde usine à Troyes, en Champagne. En remerciement de sa contribution au bon développement des relations entre les deux pays, elle reçoit, en mars 2009, la distinction de chevalier de l'ordre national du Mérite en France.

Très active pour la promotion de l’entreprenariat féminin, notamment au sein de l’Union wallonne des Entreprises, Fabienne Bister est également fondatrice et administrateur délégué de Tourisme & Tradition, asbl qui, depuis 2001, organise des visites guidées dans plus de trente entreprises de la Province de Namur, faisant ainsi la promotion du savoir-faire wallon.

Fabienne Bister a été élevée au rang d’officier du Mérite wallon, le 18 septembre 2014.

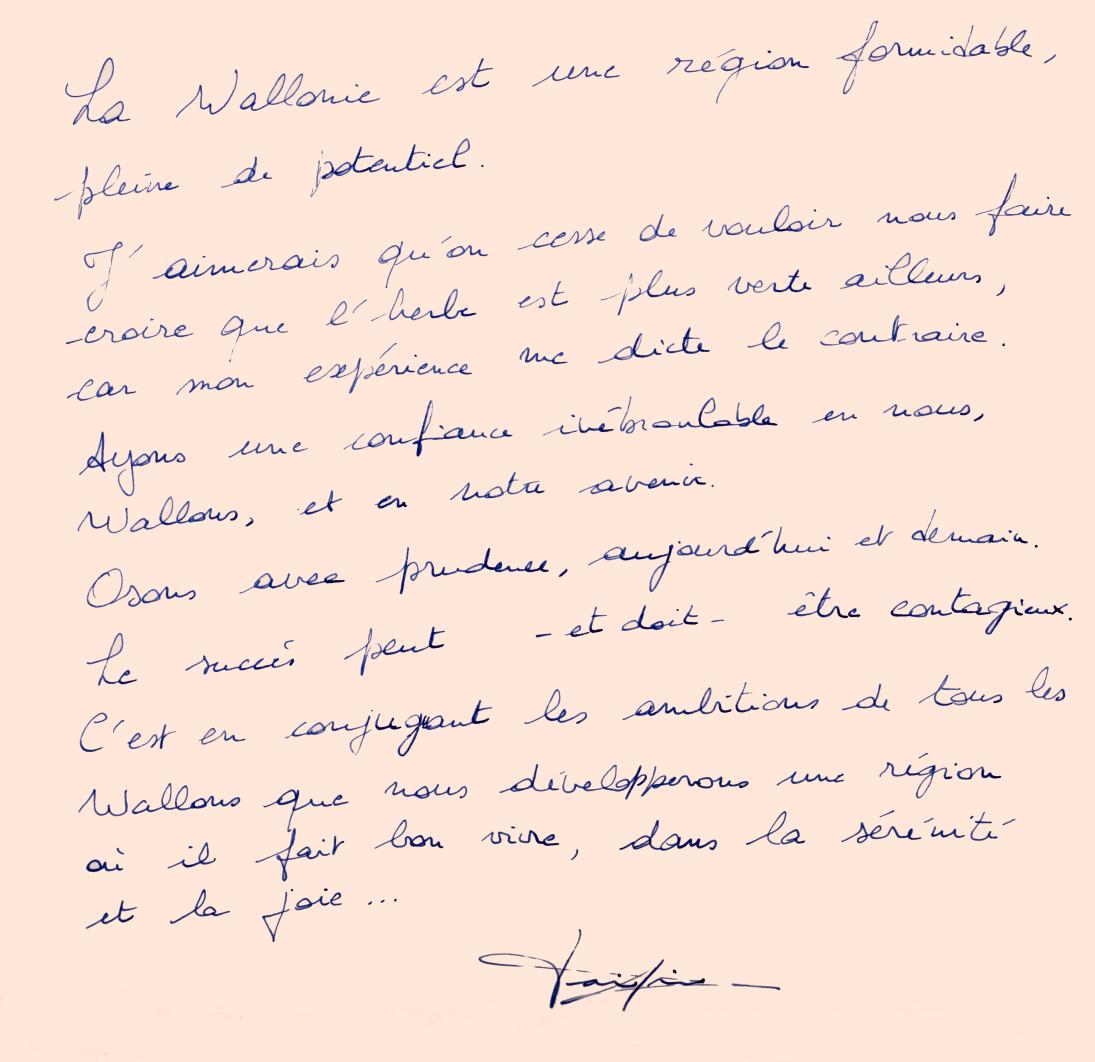

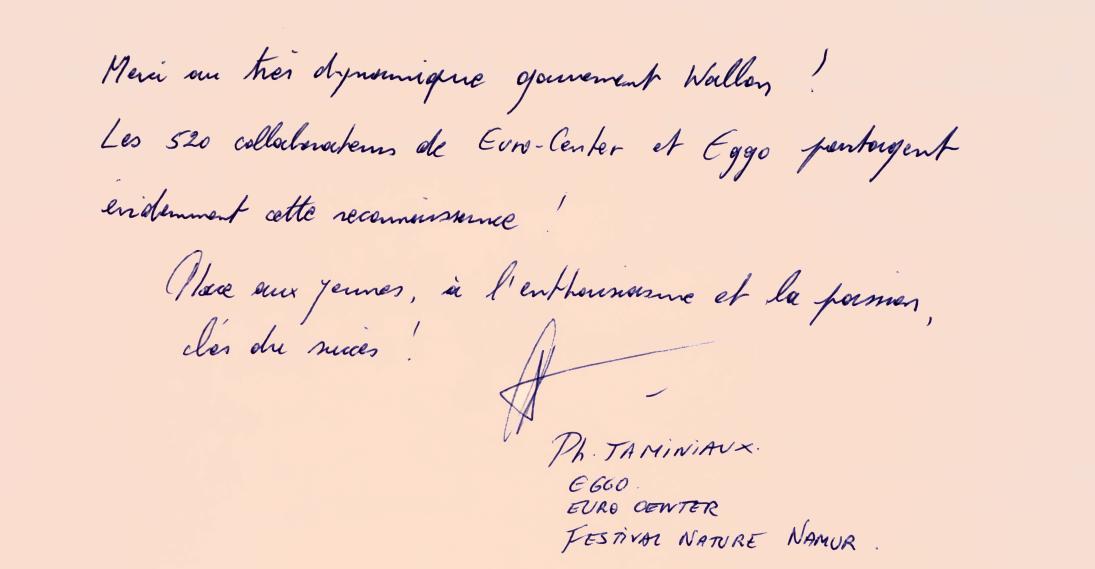

Taminiaux Philippe

Officier (2014)

Philippe Taminiaux est un entrepreneur namurois, fondateur des sociétés Euro Center et èggo. Passionné de nature, il voulait devenir biologiste, vétérinaire ou ingénieur agronome. Après avoir entamé des études de biologie, il s’oriente cependant vers le marketing et la communication.

Débutant sa carrière chez Delhaize, il s'occupe ensuite de la publicité dans la société de Frédéric Drion, un importateur en électroménager à l'origine de la chaîne Electro-Cash. Entrepreneur, Philippe Taminiaux devient franchisé au sein de cette chaîne, dans un ancien garage de Floreffe.

En 1979, il décide de créer sa propre entreprise et s’associe avec Paul Meyer, un autre Namurois, pour voler de ses propres ailes. C’est le début de l’aventure Euro Center, enseigne qui compte aujourd’hui vingt-quatre points de vente, tous situés en Wallonie. En 2007, le groupe lance l’enseigne de cuisines èggo, qui revendique la vente de pas moins de 15 000 cuisines en 2013. Sur cette base, le groupe a entamé son extension vers la Flandre et les pays voisins.

Travaillant avec son fils Frédéric, diplômé de l’Ecole de commerce Solvay, Philippe Taminiaux a réussi à faire franchir à son groupe la crise de 2009, notamment grâce à la solidarité du personnel. Aujourd’hui, le groupe a renoué avec la croissance et les bénéfices.

Président-fondateur du Festival Nature Namur, Philippe Taminiaux a aujourd’hui cédé les rênes de l’entreprise à son fils et peut laisser libre cours à sa passion. Son jardin - le Sous-Bois -, réaménagé depuis quinze ans, accueille ainsi de nombreux visiteurs amoureux de la nature et des expositions en plein air.

Philippe Taminiaux a été élevé au rang d’officier du Mérite wallon, le 18 septembre 2014.

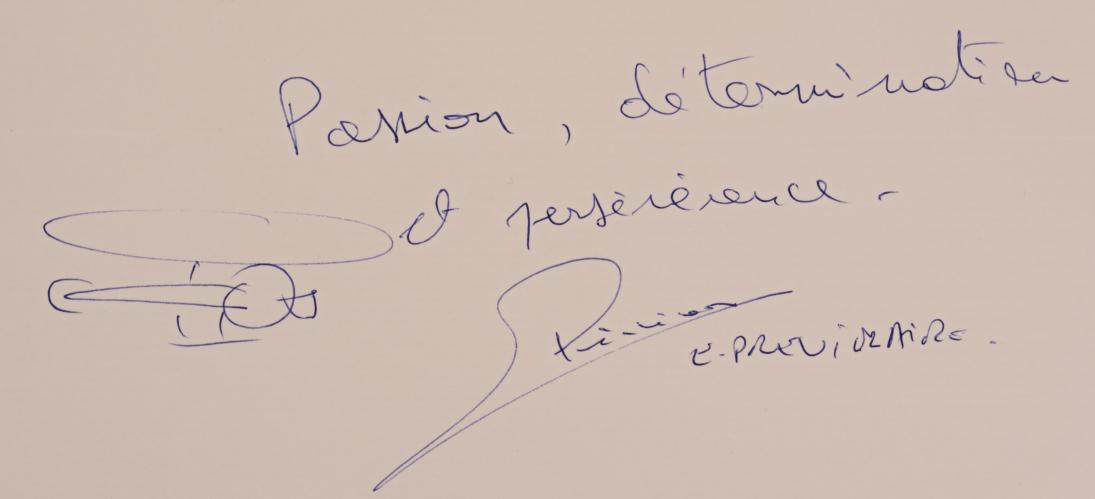

Prévinaire Emmanuel

Officier (2014)

Très jeune, Emmanuel Prévinaire se passionne pour le radio-modélisme et le cinéma, deux domaines a priori sans rapport immédiat. Aujourd’hui à la tête de Flying-cam, il a démontré toute la pertinence d’un projet commencé comme un hobby.

C’est à l’Institut des Arts de la Diffusion à Louvain-la-Neuve, où il étudie, qu’il envisage l’installation d’une caméra sur un petit hélicoptère, dans le cadre d’un projet de tournage dans le désert de Gobi. Fort de ses connaissances en aéronautique, il réalise ainsi un premier modèle de caméra volante – la Flying Cam -, en 1980.

Prenant conscience du potentiel de son invention, à la croisée des arts et de la science, il installe sa société à Vottem en 1988, puis à Hermalle-sous-Argenteau. Le cinéma adopte le concept et la réputation de la petite firme wallonne grandit rapidement, au point qu’en 1995, elle se voit décerner un Academy Award for technical achievement, par l’Académie des Arts et des Sciences du Cinéma à Hollywood.

Loin de se reposer sur ses lauriers, Emmanuel Prévinaire et son équipe continuent à innover pour tendre toujours plus vers l’excellence. Ses caméras volantes ont ainsi été utilisées dans 75 pays, dans plus de 1 000 projets cinématographiques parmi lesquels des superproductions comme Harry Potter, Mission impossible, James Bond ou Da Vinci Code.

Innovant sans cesse, il développe une nouvelle caméra, la Flying-Cam 3.0 SARAH, fruit de sept années de recherche. Véritable concentré de technologie, intégrant pilotage automatique, gyrostabilisation de la tête mobile et moteur silencieux, cette création a valu à Flying-Cam un second oscar scientifique et d’ingénierie, décerné en 2014, à Hollywood.

Leader mondial dans son domaine, Flying-Cam est bien plus qu’une prouesse technologique. Comme aime à le rappeler son créateur : « Nous construisons des engins sans pilote à bord mais avec une âme. La technologie n’est qu’un moyen pour moi, elle doit amener au vivant. Je veux donner vie à ce que je fais. Finalement, le cinéma raconte une histoire grâce à nos images, il donne vie à nos images ».

Emmanuel Prévinaire a été élevé au rang d’officier du Mérite wallon, le 18 septembre 2014.

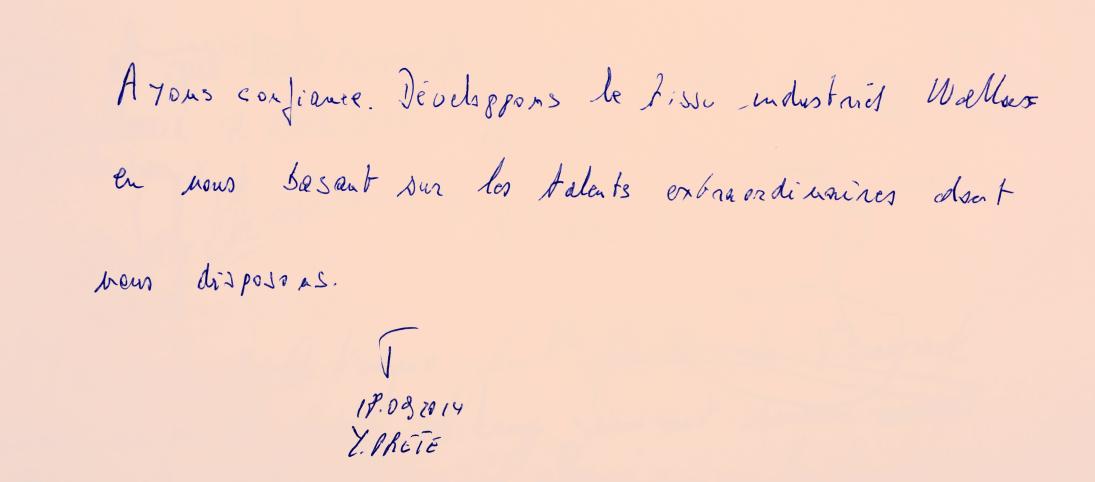

Prete Yves

Officier (2014)

Yves Prete est diplômé de l’Université Libre de Bruxelles comme Ingénieur civil électromécanicien (AIrBr) et diplômé en Management de l’Ecole Liégeoise du Management (1985).

En 1979, il débute sa carrière au sein de la division « moteurs » de la Fabrique nationale de Herstal (FN), dont l’activité principale est l’armement. Cette division est filialisée en 1987 sous le nom FN Moteurs avant de prendre sa dénomination actuelle, Techspace Aero, en 1992. Yves Prete vit ces évolutions de l’intérieur, occupant diverses fonctions en production avant d’être successivement, de 1987 à 2000, Chef du service logistique, Directeur de production et Directeur de l’organisation.

De 2000 à 2010, il poursuit sa brillante carrière chez Snecma, autre acteur très important du monde aéronautique appartenant au groupe Safran. Il y exerce, d’abord, la fonction d’Administrateur Délégué, Directeur Général chez Snecma Services Brussels (filiale de Snecma Services). Ensuite, en 2005, il est nommé Directeur Général de SSAMC ( Snecma Services en Chine) et, début 2009, il rejoint Snecma pour prendre la direction de la Division Maintenance et Réparations.

Le premier janvier 2011, Yves Prete succède à Philippe Schleicher comme Administrateur délégué Directeur général de Techspace Aero qui fabrique des modules, des équipements et des bancs d’essais pour les moteurs aéronautiques et spatiaux.

Spécialisée dans la réalisation de pièces de haute technologie, cette société contribue au succès des vols de nombreux Airbus, Boeing, Embraer ainsi que du lanceur Ariane 5. Sous la direction d’Yves Prete, la croissance de Techspace Aero est spectaculaire, à tel point que son carnet de commande est aujourd’hui rempli jusqu’en 2023.

Au-delà de cette expertise reconnue et très demandée, l’entreprise vient de renouer avec son métier historique : l’assemblage de moteurs complets. Safran, la maison mère, vient, en effet, de confier une commande d’assemblage de 80 moteurs à l’usine liégeoise.

Au-delà du retour symbolique à une activité historique de l’entreprise, témoignant de la persistance du savoir-faire en Wallonie, ce développement s’offre comme un gage de pérennité pour l’entreprise au sein de laquelle Yves Prete a commencé sa carrière.

Yves Prete a été élevé au rang d’officier du Mérite wallon, le 18 septembre 2014.

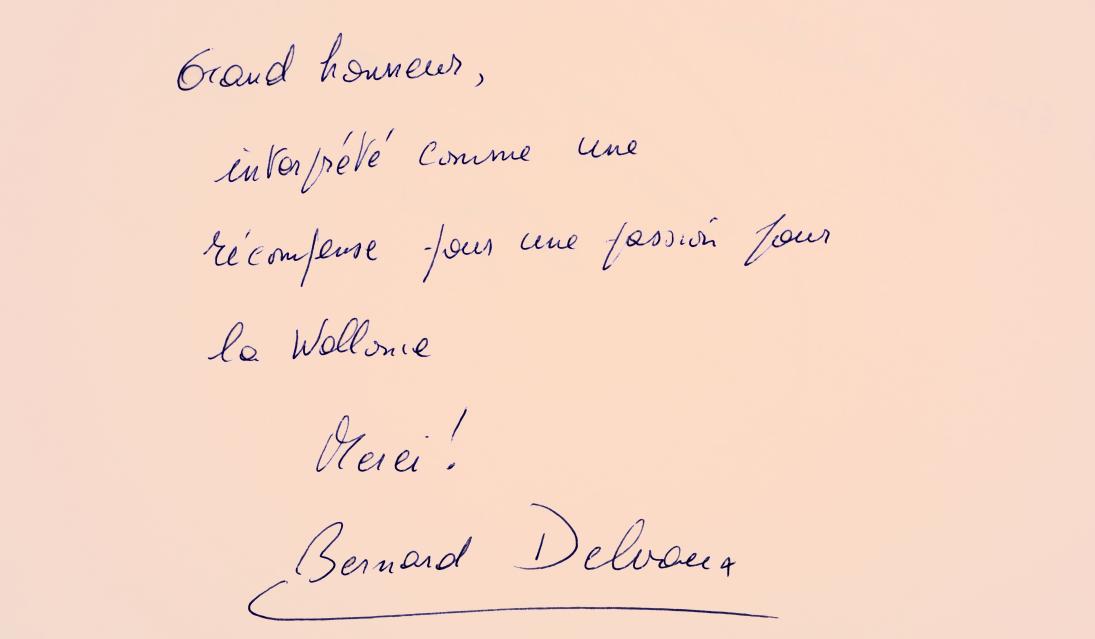

Delvaux Bernard

Officier (2014)

Né le 24 décembre 1965, Bernard Delvaux obtient brillamment son diplôme d’ingénieur civil à l’ULg, en 1988, avant d’entamer sa carrière aux Tôleries Delloye Mathieu, au sein du groupe Cockerill. Il suit en cela les traces de son père, Paul Delvaux, qui fut directeur de la production technique de Cockerill Sambre. De Liège, il est ensuite appelé dans deux grandes entreprises publiques, Belgacom puis La Poste, au sein desquelles il occupe des postes à responsabilités, à un moment charnière de leur histoire.

En 2008, ce brillant manager est nommé à la tête de la Sonaca, alors que le marché de l’aéronautique subit toujours de plein fouet les conséquences du 11 septembre. En quelques années, Bernard Delvaux redresse spectaculairement son entreprise, en maintenant une activité de production importante en Wallonie, avec 1 000 ouvriers travaillant dans les quatre usines de Gosselies.

Devenu un véritable fleuron de l’industrie wallonne, la Sonaca a signé en 2013 un important contrat avec le constructeur brésilien Embraer, qui porte sur la conception et la production des bords d’attaque et de la partie mobile arrière des ailes de leur nouvel avion. La société s’impose ainsi comme le deuxième plus grand fournisseur sur ce projet, après Pratt & Whitney, qui fournit les moteurs.

Désigné Manager de l’année 2013 par Trends Tendances, Bernard Delvaux est un ardent défenseur de la réindustrialisation de la Wallonie, à laquelle il travaille tant au sein de son entreprise que dans la vie publique, convaincu, selon ses propres termes, qu’un patron « joue un rôle sociétal ou politique au sens noble du terme ».

Bernard Delvaux a été élevé au rang d’officier du Mérite wallon, le 18 septembre 2014.

Warocqué Nicolas

Socio-économique, Entreprise

Mons 17/07/1773, Mariemont 25/01/1838

C’est à Mons avec Nicolas et son frère Isidore que commence la saga des Warocqué, famille fortunée du Hainaut, qui s’éteindra au cours de la Grande Guerre avec Raoul, dernier de la lignée. Nicolas est l’arrière-grand-père de Raoul.

Fils d’un boutiquier, Nicolas Warocqué est d’abord officier dans l’armée française (1793-1796), avant de s’initier aux affaires auprès de son frère Isidore, actif dans le commerce du charbon, avant d’ajouter une activité de banquier. Après avoir spéculé sur les biens nationaux, Nicolas Warocqué dispose de suffisamment de fonds pour créer, en 1802, la Société minière de Mariemont, avec l’aide d’associés parmi lesquels on retrouve son frère, le beau-frère de celui-ci, un marchand de charbons et un banquier français. Administrateur de la société, Nicolas dispose des connaissances nécessaires pour faire prospérer une activité qui s’étend rapidement, tout en s’équipant de machines modernes (pompes à feu) qui coûtent dans un premier temps, mais qui permettent des bénéfices importants à partir de 1816.

Investisseur soucieux de l’évolution des techniques et attentif à la modernisation des voies de communication, il développe également une politique du personnel particulièrement stricte, avant de créer, en 1829, la première cité ouvrière de la région du Centre. Rachetant des charbonnages en difficultés, il introduit sa méthode de management et en fait des sociétés bénéficiaires (c’est notamment le cas avec la Société de Sart Longchamps) ; il s’introduit aussi dans le capital de concurrents et peut se prévaloir d’être un patron heureux dans le secteur des houillères. Il laissera à ses enfants d’importantes participations industrielles, ainsi que de très nombreuses propriétés foncières (337 !) dont le château de Mariemont.

Par contre, la réussite n’est pas au rendez-vous dans le secteur de la sidérurgie, mais contrairement à son frère, Nicolas Warocqué parviendra à éviter de perdre tous ses avoirs. Maire de Morlanwelz depuis 1805, il restera profondément orangiste en raison des avantages économiques qu’il pouvait tirer du régime mis en place à partir de 1815. Sa sympathie pour Guillaume d’Orange lui coûtera son mandat communal : il est en effet le premier bourgmestre à être destitué par le gouvernement provisoire.

Sources

Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 654-655

Jacqueline RASSEL-LEBRUN, La faillite d’Isidore Warocqué, banquier montois du début du XIXe siècle, dans RBHC, 1973, IV, 3-4, p. 429-471

Jean-François POTELLE (dir.), Les Wallons à l’étranger, hier et aujourd’hui, Charleroi, Institut Destrée, 2000, p. 201

Histoire de la Wallonie (L. GENICOT dir.), Toulouse, 1973, p. 375, 376

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Histoire. Économies. Sociétés, t. II, p. 28

Paul Delforge

Warocqué Isidore

Socio-économique, Entreprise

Mons 17/09/1771, Dunkerque 07/05/1848

C’est à Mons avec Isidore et son frère Nicolas que commence la saga des Warocqué, famille fortunée du Hainaut, qui s’éteindra au cours de la Grande Guerre avec Raoul, dernier de la lignée.

Fils d’un boutiquier, Isidore Warocqué est déjà fort actif dans le commerce du charbon quand surviennent les événements révolutionnaires de 1789 et leurs suites. Quel que soit le régime, chacun a besoin de charbon et le commerçant est en situation, dès 1795, d’ajouter à son négoce une activité de banquier. Spéculant sur les biens nationaux, prêtant de l’argent à l’administration de Jemappes, il s’impose comme un interlocuteur nécessaire pour nombre d’industriels du charbon, du verre ou de la sidérurgie. Il est aussi actif dans le secteur de l’agriculture, en particulier dans la culture de la betterave. Avec son frère Nicolas, Isidore développe un réseau croisé de relations dans le monde des affaires et de l’administration. Lui-même est membre du Conseil général du département de Jemappes (1803), il représente l’Ordre des villes au sein des États-Généraux du Hainaut en 1816, il siège au Conseil de Régence de 1817 à 1834, il préside le tribunal de Commerce de Mons de 1812 à 1832 et se trouve encore au sein de l’active Chambre de Commerce de Mons (jusqu’en 1834).

Quatrième fortune de la place de Mons à la fin du régime français, Isidore Warocqué ne va pas pouvoir résister au brusque changement de régime de 1830. En plus de placements hasardeux, la faillite du projet Hannonet-Gendarme emporte ses derniers espoirs. C’est la déconfiture pour la banque Warocqué qui n’a pas fait preuve de suffisamment de rigueur. La Société générale se retourne contre le Montois dont la faillite est prononcée le 1er juillet 1834. Ruiné, il se réfugie à Dunkerque pour échapper à la condamnation que prononce contre lui le tribunal de commerce de Mons. Ayant davantage investi dans le charbon, son frère Nicolas lui sauvera quelque peu la mise ; néanmoins, Isidore Warocqué peut être considéré comme l’un des fondateurs de la Société minière de Mariemont.

Sources

Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 654-655

Jacqueline RASSEL-LEBRUN, La faillite d’Isidore Warocqué, banquier montois du début du XIXe siècle, dans RBHC, 1973, IV, 3-4, p. 429-471

Histoire de la Wallonie (L. GENICOT dir.), Toulouse, 1973, p. 375, 376

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Histoire. Économies. Sociétés, t. II, p. 28

Paul Delforge

Vieujant Jules

Socio-économique, Entreprise

Nivelles 23/10/1842, Ixelles 07/11/1911

Ayant grandi à Nivelles, dans une famille où le père est commerçant et la mère couturière, Jules Vieujant accomplit ses humanités au collège communal de la cité des Aclots, avant de passer trois années à l’École normale de Liège. Son diplôme lui ouvre les portes de l’Athénée de Tournai, comme surveillant d’abord, professeur ensuite. En 1865, il délivre ses cours de latin et de français à l’Athénée de Mons. Promis à une belle carrière dans l’enseignement, Jules Vieujant y renonce définitivement en 1871. Depuis son mariage avec Célina Delhaize, en 1868, il est sollicité par son beau-frère, Jules, qui veut l’impliquer dans un projet ambitieux, reposant sur une idée simple : disposer d’une forte puissance d’achat de produits alimentaires à partir d’un dépôt central permet d’éliminer les intermédiaires (trop nombreux) et distribuer ces denrées à un prix attractif, avec une marge bénéficiaire intéressante, dans des succursales aux caractéristiques de vente et de présentation similaires.

Responsable de succursales à La Louvière et à Mons, Jules Vieujant s’engage dans la création d’une première société, en 1871, avec plusieurs de ses beaux-frères. En 1874, lorsque l’un d’eux, Adolphe, décide de voler de ses propres ailes, Jules Vieujant s’associe avec Jules et Édouard Delhaize pour former une nouvelle société et devient, par conséquent, l’un des trois principaux fondateurs du futur groupe multinational Delhaize Le Lion. L’ancien professeur de lettres devient l’homme des chiffres, assurant la comptabilité et le service administratif au siège central qui s’installe définitivement rue d’Osseghem, à Molenbeek en 1883.

En 1875, 21 vitrines « Au bon marché » sont implantées, principalement en pays wallon ; elles arborent désormais le sigle du « Lion » et la devise « L’Union fait la force ». Le nom du distributeur s’accroche aussi à certains produits-maison puisqu’à partir de 1893 et à l’initiative de Vieujant, sortent des articles diversifiés (chocolat, bonbon, savons, etc.) de la marque « Delhaize ».

En l’absence de descendant direct au décès de Jules Delhaize (1898), Jules Vieujant partage la direction de la société familiale avec la veuve d’Édouard Delhaize, décédé depuis 1888. Ensemble, ils transforment l’entreprise en SA Établissements Delhaize Frères et Cie. Le Lion (1907), dont Vieujant préside le Conseil d’administration, et qui comptera près de 750 succursales à la veille de la Grande Guerre. Les descendants de Vieujant et de la veuve Éd. Delhaize – notamment Louis Vieujeant (1872-1948) et Jules Delhaize (1872-1928) actifs dès 1907 – se partageront la direction du « Groupe Delhaize » jusqu’en 2013, année où, pour la première fois, l’administrateur délégué est recruté en dehors du cercle familial, après le départ de Pierre-Olivier Beckers-Vieujant. Fils du couple formé par Guy Beckers et Denise Vieujant, celui-ci est l’arrière-petit-fils de Jules Vieujant.

Sources

Serge JAUMAIN, dans Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 646-647 et 190-191

Emmanuel COLLET, Pierre DUMONT, Jacques WITMEUR, Delhaize « Le Lion » : épiciers depuis 1867, Bruxelles, Racine-Groupe Delhaize, 2003

Nicolas COUPAIN, Serge JAUMAIN, Ginette KURGAN-VAN HENTENRYK, La distribution en Belgique : Trente ans de mutations, Bruxelles, Racine, 2005