IPW

Bâtiment de l'ex-journal "La Wallonie"

Aujourd’hui reconverti par la Ville de Liège, dans un souci louable de réaffectation, en commissariat de police par une de ces ironies de l’Histoire que les victimes liégeoises des grèves de 1950 et de 1960 apprécieraient peut-être peu, les locaux du journal La Wallonie avaient été édifiés en 1925 par l’architecte liégeois Jean Moutschen, qui construisit plus tard, notamment, le lycée Léonie de Waha.

Situés à l’angle des rues de la Régence et de Florimont, ils étaient composés de deux bâtiments d’allure légèrement différente. La façade située rue de la Régence est dominée par la ligne courbe du nstyle paquebot, tandis que l’autre est marquée par des lignes droites. Trois éléments d’origine ont disparu : une tour et une horloge de style Art déco, et un grand coq en bronze (avec le nom du journal), enlevé en 2007 pour être replacé sur un nouvel immeuble des Métallos FGTB à Namur.

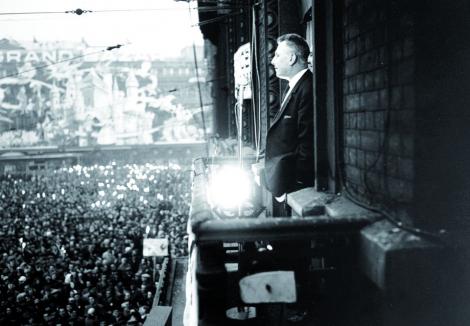

1962 : le centre névralgique du MPW

Ce n’est évidemment pas par hasard que l’organe officiel de la section liégeoise du Parti Ouvrier Belge fut baptisé La Wallonie en 1903 déjà et que, après la Première Guerre mondiale, malgré le belgicanisme ambiant, l’édition liégeoise du Peuple prit le titre de La Wallonie socialiste en 1920, puis La Wallonie en 1922, doublée par une Radio Wallonie qui émit de 1925 à 1940. Après le second conflit mondial, le quotidien deviendra essentiellement la propriété de la Fédération des Métallurgistes liégeois FGTB et ses locaux, le centre névralgique de celle-ci davantage que la Maison syndicale de la place Saint-Paul. C’est sur les presses de La Wallonie que sera édité à partir de janvier 1960 l’hebdomadaire Combat, organe du MPW, dont la Fédération provinciale liégeoise des Métallos constituera toujours le noyau fort sous l’impulsion d’André Renard († 1962), de Robert Lambion (1962-1976) et de Robert Gillon (1976-1988).

Rue de la Régence 55

4000 Liège

Freddy Joris & Frédéric Marchesani, avril 2009

Guy Focant © SPW-Patrimoine

Institut provincial d’hygiène et de bactériologie

Fondé à l’instigation du docteur Descamps, membre du Conseil provincial du Hainaut, l’Institut d’Hygiène et de Bactériologie répondait aux besoins de son temps : la lutte contre les épidémies.

Inauguré en 1911, au boulevard Sainctelette, il est le résultat du travail des architectes Symons et Dubail. Construit sur un plan en T, l’édifice comprend trois niveaux de hauteur dégressive.

De tendance néo-renaissante, son style est pourtant bien éclectique et puise son inspiration tant dans l’Art nouveau que dans l’art de la Renaissance : pilastres colossaux, rythme vertical, bossages et décorations antiques.

Le hall d’entrée est le seul élément d’origine avec sa cage d’escalier à double volée en marbre beige, bordé d’une balustrade de fer battu. Pour le reste, rien ne subsiste de la structure du bâtiment dans lequel l’actuel Institut provincial d’Hygiène et de Bactériologie poursuit ses activités.

1913 : l’Assemblée wallonne

L’Assemblée wallonne qui se tient à Mons le 16 mars 1913 constitue sans aucun doute une étape primordiale dans la construction d’une identité wallonne. C’est en effet lors de cette réunion que l’Assemblée s’est définitivement prononcée sur l’adoption d’un drapeau wallon.

Déjà évoquée lors du Congrès de 1905, la question avait été relancée en 1907 par la revue liégeoise Le Réveil wallon, qui proposait l’emblème du coq.

L’inauguration du monument de Jemappes en 1911 et le discours qu’y prononça Jules Destrée avaient conforté les membres de l’Assemblée wallonne dans cette idée.

Lors de la réunion du 16 mars 1913, Richard Dupierreux présente un rapport, qui lui avait été demandé lors de l’assemblée de juillet 1912. Il y justifie la nécessité de choisir des emblèmes pour la Wallonie et déclare « qu’un drapeau, un chant et une fête wallonne affirmeront l’unité régionale ».

Il parvint à convaincre ainsi les membres de l’Assemblée qui opteront pour un drapeau wallon sur lequel figure un coq rouge sur fond jaune.

Le choix définitif se fera à Ixelles le 20 avril 1913 à l’occasion de la troisième réunion de l’Assemblée wallonne.

L’Assemblée confie alors à l’artiste Pierre Paulus la tâche de dessiner le coq qui figurera sur l’emblème wallon.

C’est en juillet 1998 seulement que le Parlement wallon, à l’initiative de son ancien président Willy Burgeon, adoptera un décret faisant du coq de Paulus l’emblème officiel de la Région, ce qu’il était déjà depuis 1975 pour la Communauté française.

Boulevard Sainctelette 55

7000 Mons

Freddy Joris & Frédéric Marchesani, avril 2009

Guy Focant - SPW-Patrimoine

Institut commercial des Industriels du Hainaut

Fondé le 8 mars 1899 par Henri Dutrieux et Raoul Warocqué, l’Institut commercial des Industriels du Hainaut est installé dans un imposant bâtiment réalisé par les architectes Burton et Dutrieux.

Terminé en 1902, l’édifice présente un corps central octogonal terminé par un bulbe surmonté d’une statue de Mercure. Deux ailes latérales de six et sept travées se terminent par deux parties en avant-corps de trois travées chacune.

L’intérieur, de style Art déco, ne manque pas d’originalité. L’atrium comporte les bustes de Raoul Warocqué et d’autres recteurs de l’Institut. En haut de l’escalier, un élégant vitrail fait office de monument aux morts. Au premier étage, la salle académique est un des plus beaux exemples de réalisation Art déco en Wallonie.

Sur proposition de François André et Paul Pastur, l’institution devient Institut supérieur de commerce de Mons le 29 octobre 1920. Actuellement, le bâtiment abrite la faculté Warocqué des sciences économiques et sociales de l’Université de Mons-Hainaut.

1911 : le premier Congrès international des Amitiés françaises

Organisé à l’occasion de la commémoration de la bataille de Jemappes, ce Congrès se tient à Mons du 21 au 27 septembre 1911.

Plus de mille personnes sont présentes et réparties en cinq sections débattant chacune de points bien précis : les marches de l’Est (situation de la langue française dans les pays où elle est minoritaire) ; la culture française (littérature) ; le flamingantisme; les aspects économiques (rapprochement franco-belge) ; enfin, les Amitiés françaises (avec le projet de création d’un journal flamand visant à convaincre les flamands de l’utilité de la langue française). Le but premier de ce Congrès reste toutefois la défense de la langue française.

Le 24 septembre, autour de Jules Destrée, les congressistes se rendent à Jemappes pour inaugurer le monument commémoratif de la bataille.

1979 : la dernière Assemblée des élus wallons

Réunie pour la première fois au palais des Congrès de Bruxelles le 5 novembre 1968, l’Assemblée des élus wallons regroupe de manière officieuse les parlementaires wallons. Elle tiendra son ultime séance à Mons le 10 décembre 1979 dans la salle académique de l’Université de l’État, mais en l’absence des élus libéraux.

Les parlementaires wallons prennent position en faveur d’une régionalisation effective qui se concrétisera en août suivant.

Place Warocqué 17

7000 Mons

Freddy Joris & Frédéric Marchesani, avril 2009

Guy Focant

Ilot Saint-Luc à Namur

Complexe immobilier de 12.520 m2 édifié de 2001 à 2003 sur le site de l’ancienne clinique Saint-Luc, au pied du pont de Louvain, d’après les plans du bureau Impact, cet ensemble en forme de bateau dont la coque se terminerait par une série de bâtiments aux toits arrondis comprend cinq unités de cinq à huit niveaux, autour d’une placette centrale, agrémentant la circulation piétonne du quartier. Un grand voile de briques, beau geste dynamique, suit la courbe de la voirie qui longe l’îlot. Une tour de 25 m de haut, rappelant celle du Centre administratif de l’ancien MET, constitue l’élément le plus élevé de cette réalisation, d’où la vue s’étend sur toute la capitale wallonne jusqu’à la citadelle.

Les services de l’Agriculture

Depuis juin 2004, les services centraux de ce qui était jusqu’il y a peu la Direction générale de l’Agriculture du Ministère de la Région wallonne (aujourd’hui intégrée à la Direction générale « Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ») ont été regroupés dans cet ensemble construit derrière la gare de Namur, à l’intersection de plusieurs voiries. Cette infrastructure à la fois séduisante et performante abrite non seulement les agents de l’Administration, mais aussi le cabinet du Ministre en charge de la matière. Tout comme le Centre administratif du MET achevé cinq ans plus tôt et celui érigé peu après sur le site de l’ancienne maternité provinciale, l’ensemble des bureaux de l’îlot Saint-Luc s’inscrit dans la politique actuelle de regroupement des services publics régionaux, à Namur, dans des bâtiments neufs, la réaffectation du patrimoine ancien semblant avoir atteint actuellement ses limites par rapport aux besoins.

On rappellera que la régionalisation de la politique de l’agriculture fut réclamée très tôt par les partis fédéralistes wallons outrés de la mainmise flamande permanente sur ce secteur et sur ses importantes aides publiques nationales, puis européennes, mais aussi qu’elle ne fut – pour ce motif, comme souvent – concrétisée que tardivement et par petites étapes.

Chaussée de Louvain 14

5000 Namur

Freddy Joris & Frédéric Marchesani, avril 2009

Guy Focant

Hôtel Moderne de Liège

Érigé en 1906 sur les plans de l’architecte Arthur Snyers dans un style éclectique, l’immeuble s’élève sur cinq niveaux et présente une façade de cinq travées de dimensions égales. Le rez-de-chaussée et l’entresol, aujourd’hui remaniés, présentaient à l’origine deux monumentales entrées de style néoclassique pour le premier et une série de dix balconnets disposés deux par deux pour le second.

Le reste de la façade, intact, impose une grande verticalité à l’ensemble : les premier et second étages alternent trois séries de deux bow-windows (de section courbe au centre et de section polygonale sur les extrémités) qui se concluent par un balcon. Le troisième étage, sous les combles, prolongeait les travées en trois pignons à lucarnes (courbe au centre et triangulaire sur les côtés). Cette prolongation a aujourd’hui disparu et a fait place à deux nouveaux étages, construits dans la continuité du premier et du second.

Avec cet imposant immeuble, l’architecte joue sur la ligne droite et la ligne courbe, et fait référence autant à l’Art nouveau qu’au néoclassicisme. La riche décoration intérieure, également teintée d’éclectisme, présentait notamment une allégorie des quatre saisons, œuvre de l’artiste liégeois Auguste Donnay.

Transformé en 1957 pour y intégrer une galerie toujours en activité, l’hôtel a définitivement fermé ses portes en 1976, les chambres étant alors transformées en studios.

1924 : le premier Congrès d’Action wallonne

En 1923, le Comité d’Action wallonne de Liège, en différend avec l’Assemblée wallonne, décide de quitter celle-ci et de fonder la Ligue d’Action wallonne de Liège, où se retrouvent de nombreuses figures de proue liégeoises du mouvement : Émile Jennissen, Auguste Buisseret ou encore Lucien Colson. Plus radicale, la Ligue est persuadée que « la Belgique ne peut poursuivre ses destinées par l’union des deux peuples qui la composent ». La Ligue va dès lors s’attacher à créer des sections locales qui l’aideront à organiser la propagande et le recrutement.

Le premier Congrès d’Action wallonne a lieu à l’hôtel Moderne, à l’initiative de la Ligue liégeoise, les 13 et 14 juillet 1924. Il réunit à peu près deux cents participants dont Albert Mockel, Auguste Buisseret, Julien Delaite et Georges Truffaut. Les congressistes adoptent des résolutions sur l’union douanière franco-belge, sur la loi relative à l’emploi des langues en matière administrative, et surtout sur une solution fédéraliste pour le pays. Six autres congrès seront organisés avant la disparition de la Ligue en 1940.

Rue Pont d'Avroy 29

4000 Liège

Freddy Joris & Frédéric Marchesani, avril 2009

Guy Focant

Hôtel Kégeljan

Après la destruction de l’hôtel de ville place d’Armes en 1914, la Ville de Namur acquit en 1919 l’hôtel particulier construit rue de Fer dans l’esprit « néo-Renaissance flamande » entre 1878 et 1880 pour les époux Kégeljan-Godin, par l’architecte bruxellois Henris Beyaert, dont il s’agit d’une des créations les plus harmonieuses. Exemple parfait du style éclectique dont l’architecte était un important représentant, l’hôtel Kégeljan présente une façade d’une rigoureuse symétrie et richement décorée : nombreux balcons, consoles, balustres, obélisques, chapiteaux corinthiens, coquillages, etc. Bombardé en 1944, reconstruit en 1947, l’hôtel Kégeljan abrita les services communaux jusqu’à la construction d’un plus vaste édifice, entamé dans son prolongement en 1981 en raison de la fusion de communes. Depuis lors, un nouveau bâtiment permet de relier par un couloir ce nouvel Hôtel de Ville et l’hôtel Kégeljan, que la Ville a remis en valeur entre 1997 et 2001.

1988 : le premier siège namurois de l’Exécutif régional

Après la construction du nouvel hôtel de ville de Namur dans les années 1980, l’hôtel Kégeljan abrita de 1988 à 1992 le siège de la présidence de l’Exécutif régional wallon, jusqu’alors installée à Bruxelles. Celui-ci était dirigé par le socialiste namurois Bernard Anselme et comprenait les socialistes André Baudson, Edgard Hismans et Alain Vanderbiest (tous trois décédés depuis) et les sociauxchrétiens Amand Dalem, Albert Liénard (également décédé) et Guy Lutgen. Alors que les autres cabinets ministériels ne s’implanteraient que progressivement à Namur, celui du Ministre-Président prit partiellement ses quartiers dans les étages de l’hôtel Kégeljan, dont le rez-de-chaussée abritait les bureaux ministériels et la salle de réunion de l’Exécutif. Bien que le nouveau siège de la présidence ait été inauguré en juin 1991, ce n’est que dans le courant de 1992 que le successeur de Bernard Anselme put quitter, avec son cabinet, la rue de Fer pour la rue Mazy et la Maison jamboise. La Ville récupéra son ancien hôtel de ville ultérieurement.

"Désigné en mai 1988 Ministre-Président de l’Exécutif de la Région wallonne, je me devais d’engager une course contre la montre pour verrouiller la localisation des institutions. On commença par les symboles. Il fallait que le Conseil des Ministres et le Ministre-Président soient à Namur. Il n’y avait guère d’infrastructures pour les accueillir, certes. Même la Maison jamboise, rebaptisée depuis « Élysette », depuis peu acquise par la Région, avait partiellement brûlé pendant l’ été... La Ville mit à notre disposition l’ancien Hôtel de Ville, rue de Fer. L’installation s’y fit juste avant les Fêtes de Wallonie 1988. L’endroit était sympathique, mais exigu et mal commode. Le bruit des séances du cinéma voisin traversait parfois les murs, et la salle de gouvernement servait aussi de salle à manger, de salle de réunion, de salle de presse, de salle de réception... Pour résoudre les problèmes de place, il avait fallu disperser le cabinet sur deux autres implantations à Jambes. Tout cela ne simplifiait pas le travail quotidien". Témoignage de Bernard Anselme, in L’Aventure régionale, p. 124

Rue de Fer, 42

5000 Namur

Freddy Joris & Frédéric Marchesani, avril 2009

Guy Focant

Hôtel Desoër de Solières

Édifié de 1555 à 1561 par Guillaume d’Elderen, président du Conseil privé et de la Chambre des Comptes, l’hôtel Desoër de Solières – du nom de la dernière famille qui l’occupa – est un témoin privilégié de l’architecture civile de la Renaissance à Liège. Construit en briques, tuffeau de Maastricht et calcaire de Meuse, il se distingue par un plan irrégulier en L rythmé par une tour à la jonction des deux corps du bâtiment. La décoration des façades est exceptionnelle : colonnes doriques, entablement avec frise, mascarons.

Abandonné dans les années 1970 et victime d’un incendie en 1995, le bâtiment était très gravement endommagé lorsque débuta sa restauration en décembre 2001. Le bureau d’architecture Greisch travailla dans la volonté de restaurer les éléments d’origine encore lisibles. Malheureusement, l’intérieur dut être vidé compte tenu de l’état désastreux de sa structure. La façade fut entièrement rénovée et une audacieuse extension contemporaine ajoutée à l’ensemble. Celle-ci s’acheva par une tour cylindrique conçue par Philippe Greisch, qui s’intègre hardiment entre l’hôtel Desoër de Solières et l’hôtel de Bocholtz, restauré de manière beaucoup plus traditionnelle.

Une des vitrines de la Wallonie

L’hôtel Desoër abrite depuis mai 2003 un des trois « Espaces Wallonie », les permanences de diverses administrations régionales, une boutique de l’Office des Produits wallons, et il a hébergé durant cinq ans jusqu’en août 2008 les services administratifs de l’Archéoforum de Liège, dépendant de l’Institut du Patrimoine wallon (IPW). C’est également l’IPW qui avait mené à bien l’achèvement du chantier à partir de décembre

2001, pour le compte et avec l’aide tant du MET (Implantations) que du MRW (Patrimoine). « La restauration de l’hôtel Desoër de Solières constitue, à ce jour, une des expressions les plus significatives de la volonté du Gouvernement régional de faire converger ses besoins immobiliers et sa mission de protection du patrimoine ». On notera que l’architecte Philippe Greisch a également réalisé pour la Région wallonne en 2000-2005, mais pour le compte cette fois de la Société régionale wallonne du Transport (SRWT) et de la Société wallonne des Aéroports (SOWAER), la nouvelle aérogare de Liège, bâtiment de verre à image technologique forte en adéquation avec sa fonction, et belle image de modernité pour un autre outil régional wallon.

"On a peine à imaginer aujourd’hui qu’il n’y a guère beaucoup plus de dix ans, les seules installations civiles de Bierset consistaient en un baraquement provisoire dont le responsable de l’aéroport essayait vainement de colmater les nombreuses brèches... Cette situation illustre le fait que, durant des dizaines d’années, le Gouvernement fédéral avait - totalement - négligé les aéroports régionaux de Bierset et de Gosselies. Tout au contraire, dès le début 1989, le Gouvernement wallon a pris l’option de faire de ceux-ci des outils centraux de développement et de reconversion économique". Témoignage d’Amand Dalem, in L’Aventure régionale, p. 166.

Place Saint-Michel 86

4000 Liège

Freddy Joris & Frédéric Marchesani, avril 2009

Collection privée

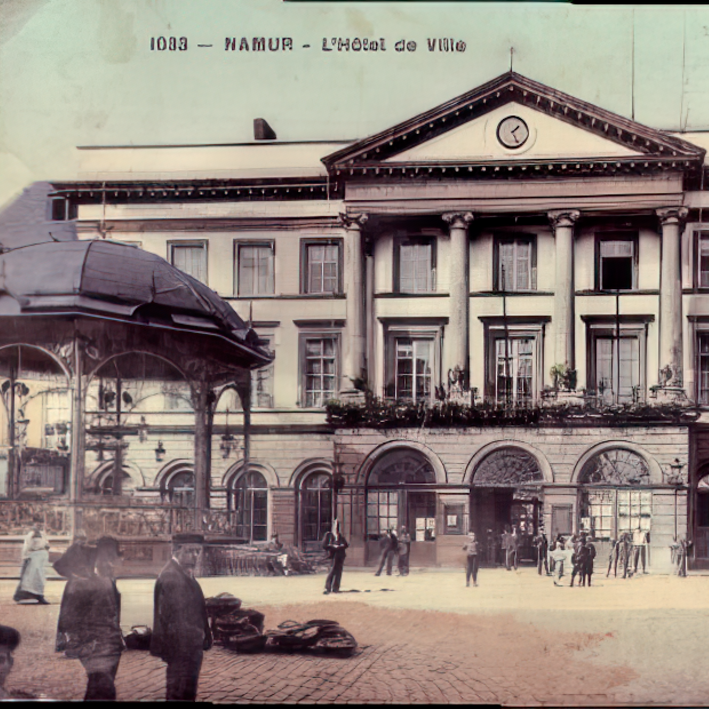

Hôtel de ville de Namur du XIXe siècle

À l’origine sur la place d’Armes, l’hôtel de ville de Namur fut incendié par les Allemands en août 1914 et installé après la guerre à un tout autre endroit, rue de Fer. L’édifice précédent datait de 1828 et avait remplacé un premier hôtel de ville datant du XVIe siècle. Imposant et de style néoclassique, l’hôtel de ville du XIXe siècle consistait en un long bâtiment de trois étages avec un soubassement agrémenté d’arcades et, en son centre, un avant-corps composé de colonnes ioniques et surmonté d’un fronton. Le dernier étage était agrémenté d’une élégante corniche. D’abord remplacé par une série de cafés, ce bâtiment se trouvait à l’emplacement de l’actuel magasin « Inno ».

1891 : le deuxième Congrès wallon

Organisé à Namur les 25 et 26 décembre 1891 et présidé par Édouard Termonia, le second Congrès wallon est essentiellement orienté autour de problèmes stratégiques : faut-il créer un parti à caractère wallon ou doit-on s’interdire toute activité directement politique ?

Le Congrès décide de s’organiser autour d’un Comité permanent composé de membres de diverses régions. Les questions abordées au cours de la séance du 26 décembre portent sur les subventions à allouer à l’art dramatique wallon et sur la sauvegarde des intérêts des fonctionnaires wallons via un bilinguisme limité en Flandre aux seuls fonctionnaires en contact avec le public néerlandophone.

Bâtiment disparu, Place d'Armes

Freddy Joris & Frédéric Marchesani, avril 2009

Guy Focant

Hôtel de ville de Dinant

Imposante bâtisse de briques et pierre calcaire, l’hôtel de ville de Dinant occupe actuellement l’emplacement d’une ancienne résidence des princes-évêques de Liège édifiée par Joseph-Clément de Bavière et occupée par le maire de la ville après la mort de ce dernier en 1723. Il fut reconstruit en 1924-1925 par les architectes bruxellois R. Monnaert et F. Petit en style néoclassique, tout en restant fidèle à la construction d’origine, détruite par un incendie en août 1914. L’édifice se compose de deux ailes à deux niveaux dans l’angle desquelles se niche, en oblique, l’entrée monumentale en pierre de taille. La façade de droite comporte neuf travées de baies encadrées de pierres dans un parement de brique. Celle de gauche n’en compte que six seulement. Le long du fleuve, la façade a été reconstruite à l’identique, à l’exception de la substitution de la toiture originelle à la Mansart par une bâtière à croupes. Une tour coiffée d’un haut bulbe amorti par un campanile termine l’édifice.

1948 : l’Association des Bourgmestres de Wallonie

Le Mouvement wallon souhaitait sensibiliser les édiles communaux aux problèmes wallons. L’idée d’un organe ad hoc fut avancée pour la première fois par Fernand Schreurs lors du Congrès national wallon de Namur en 1947. La concrétisation du projet aura lieu un an plus tard au travers de la création d’une Association des Bourgmestres de Wallonie, indépendante de tout parti. Une première réunion est organisée le 3 novembre 1947, à Liège, à l’instigation du bourgmestre de la cité ardente, Paul Gruselin, mais à ce moment, tous les bourgmestres des grandes villes wallonnes ne se sont pas encore prononcés sur le sujet.

C’est finalement à l’invitation du bourgmestre de Dinant que la première séance de l’Association, présidée par Paul Gruselin, se tiendra en l’hôtel de ville de Dinant le 6 juin 1948. Numériquement dominés par leurs collègues flamands, les députés wallons ne se sentaient pas entièrement en mesure de pouvoir défendre la Wallonie au Parlement et comptaient sur les élus locaux pour les épauler dans cette tâche : les bourgmestres, à la différence des parlementaires, avaient le pouvoir de faire flotter le coq sur les maisons communales et étaient au coeur des manifestations de septembre. Ils avaient dès lors un rôle de proximité à jouer en faveur du Mouvement wallon.

Si l’existence de cette Association fut éphémère, les bourgmestres wallons eurent à d’autres reprises l’occasion de se mobiliser dans un but wallon commun, notamment en 1967, lorsque l’économie wallonne avait l’opportunité de bénéficier d’aides européennes, mais que le Gouvernement belge ne la saisissait pas ; dix-huit bourgmestres wallons54 décidèrent de reprendre la démarche à leur compte et réussirent à obtenir une réponse favorable en février 1968, même si la chute du Gouvernement remit le projet à plus tard. Cet événement fut significatif d’une possibilité d’action commune des pouvoirs locaux wallons, timidement annoncée dans l’Association de 1948, et définitivement concrétisée quarante-cinq ans plus tard avec la fondation en 1993 de l’Union des Villes et Communes de Wallonie.

Rue Grande, 112, 5500 Dinant

Freddy Joris & Frédéric Marchesani, avril 2009

IPW

Hôtel de ville d'Arlon

Terminé en novembre 1843, l’hôtel de ville d’Arlon était à l’origine un athénée. Construit sur une grande terrasse entourée de grillages de fer, il était le bâtiment le plus considérable construit jusqu’alors à Arlon. L’édifice s’étant vite dégradé, décision est prise de construire un nouvel athénée. La ville d’Arlon dresse alors des plans d’appropriation de l’ancien bâtiment, destiné à devenir le nouvel hôtel de ville. La façade est remise à neuf, l’escalier central partiellement renouvelé. Tous les services communaux sont définitivement installés dans leurs nouveaux locaux le 19 août 1898. Le bâtiment, ayant souffert au cours de la grande guerre, sera à nouveau restauré en 1920.

L’édifice présente un volume principal composé d’une façade en double corps de cinq travées sur deux niveaux et un niveau d’attique. De part et d’autre, deux ailes transversales en léger retrait présentent en façade une travée sur trois niveaux de baies rectangulaires. Le tout surmonte un haut soubassement ajouré de baies.

Aujourd’hui, l’hôtel de ville a été considérablement agrandi car la fusion des communes demandait un espace plus grand pour gérer la nouvelle population. Les travaux d’extension furent terminés en 1997. Contemporains, les nouveaux bâtiments s’intègrent néanmoins parfaitement avec le bâtiment d’origine.

1908 : la réception d’ouverture du Congrès international de langue française

Présidée par le bourgmestre Numa Ensch-Tesch, cette réception solennelle, le 20 septembre 1908, était un moyen de célébrer plus que d’ouvrir le Congrès. Arlon, encore essentiellement empreinte de culture germanique au début du siècle, avait à coeur en tant que chef-lieu d’une province belge de montrer son appartenance francophone au reste du pays.

Réunis autour des autorités communales et provinciales, les congressistes sont présentés aux officiels présents par le président du congrès, Maurice Wilmotte. Parmi ceux-ci, plusieurs personnalités étrangères de haut rang sont venues faire honneur à la francophonie : Jules Gautier, délégué du ministre français de l’Instruction publique, Monsieur Bonnard, délégué de la Confédération helvétique, et d’autres personnalités françaises ou encore luxembourgeoises. Le bourgmestre, lors de son discours, commentera le choix d’Arlon comme siège du congrès. Après cette soirée inaugurale le Congrès pouvait s’ouvrir, dans la foulée de celui de Liège de 1905, déjà présidé par Wilmotte. Mais si le Congrès de Liège était resté fort linguistique et littéraire, celui d’Arlon fut l’occasion de tentatives de débats nettement plus politiques avec les rapports d’Hector Chainaye (Pourquoi et comment les Wallons doivent combattre les flamingants) et de Julien Delaite (Le français en Wallonie et en Belgique).

Rue Paul Reurer 8

6700 Arlon

Freddy Joris & Frédéric Marchesani, avril 2009