Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

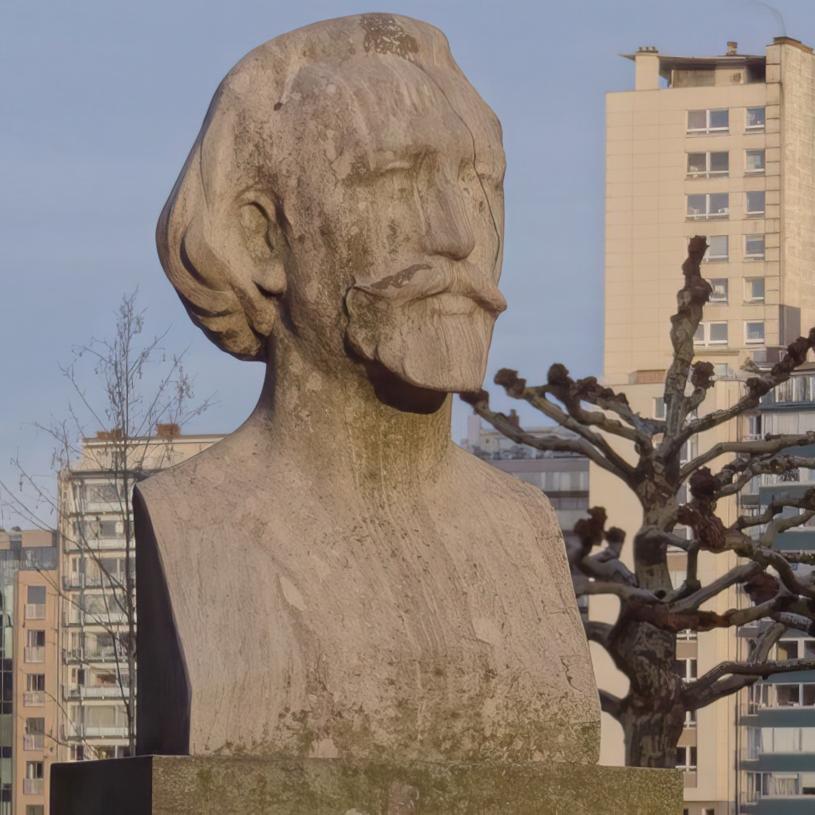

Buste César Thomson

Buste César Thomson, 17 juin 1939.

Réalisé par Louis Dupont.

Situé dans les jardins de la partie centrale du boulevard Piercot, au cœur de Liège, un buste en pierre calcaire de César Thomson rend hommage à l’illustre violoniste. Il a été réalisé sur le modèle du buste en marbre blanc de Louis Dupont inauguré le 17 juin 1939 : ce jour-là, le buste en marbre de Thomson rejoint notamment celui d’Eugène Ysaÿe au Conservatoire de Liège. Dans le même temps, une cérémonie est organisée par l’Union des professeurs du Conservatoire de Liège : cette Union avait en effet lancé la souscription publique et elle réunit à Liège tous les amis de César Thomson, venant d’Amérique et d’Europe, au moment où se tient également à la périphérie de la cité ardente l’Exposition internationale de l’Eau. En présence de l’échevin de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, Auguste Buisseret, entouré de Charles Radoux-Rogier (président du Comité organisateur), d’Edmond Glesener (directeur général des Beaux-Arts) et de Fernand Quinet, le directeur du Conservatoire, discours et concert sont au programme de cette journée où la ville de Liège rend officiellement hommage à l’un de ses enfants, dont les traits ont été figés dans le marbre par le statuaire Louis Dupont (1896-1967).

Natif de Waremme, élève d’Adrien de Witte, il a travaillé sur quelques bustes et bas-reliefs comme le bas-relief Hubert Stiernet (1925), le buste Jean Varin (1927), le médaillon Georges Antoine (1929) et surtout le buste Ysaÿe. Ceux qui l’ont choisi sont sûrs de son talent. N’a-t-il pas reçu une bourse du gouvernement (1921) et le Prix Trianon (1928) ? N’a-t-il pas été associé à Adelin Salle et à Robert Massart sur l’important chantier des bas-reliefs du Lycée de Waha (1937) ? Et alors que l’on inaugure le buste de César Thompson, Dupont était en train d’achever la réalisation du Métallurgiste du monument Albert Ier à l’île Monsin. De nombreuses autres commandes parviendront à l’artiste après la Seconde Guerre mondiale, principalement des bas-reliefs, avant que ne lui soient confiés le monument national de la Résistance (1955), puis les reliefs sur les bâtiments de la faculté de Philosophie et Lettres de l’Université de Liège (1958). Dessinateur, médailliste et statuaire, professeur de sculpture à l’Académie de Liège (1949-1967), Louis Dupont recevra en 1954 le Prix de Sculpture décerné par la province de Liège pour l’ensemble de son œuvre. Le buste de César Thomson figure parmi ses réussites. Il est posé sobrement sur un socle en pierre très simple où est gravé le seul nom César Thomson. Il s’agit d’un piédestal similaire à celui d’Eugène Ysaÿe.

Élève de Jacques Dupuis (1830-1870), ce virtuose, professeur de violon au Conservatoire de Liège, César Thomson (Liège 1855 – Bissone, Suisse, 1930) est l’un des maillons importants de l’École wallonne du violon dont François Prume, Henri Vieuxtemps et Eugène Ysaÿe sont les figures les plus connues. Enfant prodige, César Thomson cultive le don que la nature lui a offert auprès de Dupuis. Médaille de vermeil du Conservatoire de Liège (1869), il est plébiscité sur les scènes suisses, italiennes et allemandes, après avoir été acclamé partout où il se produisait en pays wallon. Quand César Thompson, Martin Marsick, Eugène Ysaÿe et Rodolphe Massart – génération dorée – se produisent ensemble sur une scène liégeoise, la quintessence de la musique est alors rassemblée pour le plus grand bonheur d’un public wallon composé de mélomanes avertis. Professeur au Conservatoire de Liège de 1882 à 1897, César Thomson quitte la cité ardente pour Bruxelles où il remplace Eugène Ysaÿe comme professeur au Conservatoire, avant de gagner les États-Unis après la Première Guerre mondiale. Soliste à Berlin (1879-1881), premier violon de son propre quatuor à cordes (1898), compositeur, Thomson s’est fait l’interprète d’œuvres méconnues de Paganini et a contribué à la revalorisation d’œuvres de l’école italienne.

Sources

Louis Dupont : exposition du 29 avril au 21 mai 1983, Liège, Province de Liège, Service des affaires culturelles, 1983

Salon de la libération : musée des beaux-arts, du 1er juin au 15 juillet 1946... (hommage à la résistance liégeoise) : la peinture française, de David à Picasso, art wallon contemporain, le peintre Jacques Ochs, les sculpteurs Louis Dupont, Robert Massart, Adelin Salle, Liège, imprimerie Bénard, 1946

Charles BURY, Les Statues liégeoises, dans Si Liège m’était conté, n°35, été 1970, p. 6

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 532-533

http://www.sculpturepublique.be/4000/Dupont-CesarThomson.htm (s.v. juillet 2013)

http://balat.kikirpa.be/photo.php?path=B177042&objnr=10152117 (s.v. juin 2014)

La Vie wallonne, 15 août 1939, CCXXVII, p. 333-336

Musée des Beaux-Arts, Exposition Le romantisme au pays de Liège, Liège, 10 septembre-31 octobre 1955, Liège (G. Thone), s.d., p. 187

Boulevard Piercot

4000 Liège

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

Buste d'Eugène-François de Dorlodot

Buste à la mémoire d’Eugène-François de Dorlodot, réalisé à l’initiative des autorités communales, 1872.

Dans la petite commune d’Acoz, fusionnée depuis 1976 pour former le grand Gerpinnes, un buste avait été érigé, en 1872, à côté de l’église, en l’honneur d’une personnalité marquante de l’entité : Eugène-François de Dorlodot (1783-1869).

Descendant de maîtres-verriers implantés à Charleroi depuis le XVIIe siècle, Eugène de Dorlodot s’oriente vers une activité sidérurgique après son mariage, en 1819, avec la fille d’un important maître de forges d’Acoz. Engagé dans cet autre métier du feu où les progrès techniques sont considérables, Eugène de Dorlodot fait venir un technicien d’Angleterre, Thomas Bonehill, qui va moderniser les forges d’Acoz dès 1825, et leur procurer un développement considérable (quatre hauts-fourneaux et deux laminoirs au milieu du XIXe siècle). À la tête de « l’établissement sidérurgique le plus considérable de tous ceux possédés dans l’arrondissement de Charleroi par un particulier », l’entrepreneur subit la crise de 1840 de plein fouet et installe un nouvel outil près de Maubeuge, de l’autre côté de la frontière (laminoir de Bois-le-Tilleul). Parallèlement, le patron d’industrie s’est vu confier les rênes de la commune d’Acoz dès les premiers jours de l’indépendance belge, en 1830. Il passe la main en 1858, mais il conserve encore jusqu’en 1863, le mandat de sénateur qu’il avait conquis en 1850, en tant que représentant du parti catholique, pour l’arrondissement de Charleroi.

C’est à leur premier maire que les habitants d’Acoz, soutenus par les autorités communales, rendent hommage en lui élevant un buste. Sur le socle, leurs motivations transparaissent à travers l’inscription qui dévoile le statut de celui qu’ils veulent honorer, à savoir le politique d’abord, l’industriel ensuite :

« premier bourgmestre d'Acoz

nommé par le gouvernement provisoire en 1830

industriel »

Sources

Jean-Louis DELAET, dans Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 163-164

Revue du Conseil économique wallon, n°40, septembre 1959, p. 68-69

Histoire du Sénat de Belgique de 1831 à 1995, Bruxelles, Racine, 1999

Place communale

6280 Acoz

Paul Delforge

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Plaque Maurice DES OMBIAUX

Plaque commémorative sur la maison natale de Maurice des Ombiaux, réalisée par Jules Van der Stock, à l’initiative du Cercle des XV et de l’administration communale de Beauraing, 16 avril 1933.

Dès sa prime jeunesse, en raison d’un père employé de l’État qui l’affecte en différents endroits, Maurice Desombiaux (1868-1943) est un voyageur infatigable qui multiplie les rencontres et les amitiés. Né à Beauraing, il fait ses études à Charleroi où il rencontre le jeune Georges Destrée, le frère du futur ministre ; ensuite, c’est à Thuin qu’il achève ses humanités (1884). Sa curiosité a été attisée par ses changements de lieux et, alors qu’il s’engage sur la voie paternelle dans l’administration des Enregistrements et Domaines, il laisse son inspiration prendre la forme de contes, de drames, de romans, de nouvelles… S’inspirant des vieilles légendes locales qui lui ont été racontées dans sa prime jeunesse, il atteint aux sommets du roman naturaliste : Mihien d’Avène et surtout Le Maugré sont considérés par Lemonnier et Maeterlinck comme des chefs-d’œuvre.

Auteur très fécond, critique d’art, défenseur des artistes wallons, fondateurs des Amitiés françaises, il se retrouve dans le Cabinet du « premier ministre » de Broqueville, en charge de la propagande durant la Grande Guerre. Installé à Paris en 1921, il se passionne pour la critique gastronomique. Tout en affirmant son identité wallonne, il s’impose dans les milieux français où ses nombreux guides et articles lui valent le titre de « Cardinal du Bien manger ». Disposant d’un impressionnant réseau de relations, celui qui obtient en 1936 que son pseudonyme (des Ombiaux) soit reconnu comme patronyme fait l’objet de nombreux hommages qui sont autant d’occasion de faire la fête. Dans le même temps, les localités où il a vécu revendiquent cet honneur et multiplient les manifestations. Et des Ombiaux accepte volontiers la plupart des invitations qui lui sont adressées.

En 1932, à l’occasion des Fêtes de Wallonie, le Comité namurois des Fêtes décerne sa Gaillarde d’Or à celui qu’elle nomme « le Mistral de Wallonie ». Piquée au vif, Beauraing, sa ville natale décide alors d’apposer une plaque sur la façade de la petite maison familiale. La rue de la Montagne est rebaptisée dans le même temps au nom de l’écrivain. Néanmoins, dans la « compétition » entre Beauraing et Thuin, c’est cette dernière localité qui prend l’ascendant ; Thuin avait fêté des Ombiaux et donné son nom à une rue dès 1931 ; la cité lui érigera encore un monument en mai 1938. Beauraing n’entrera pas dans la surenchère, se contentant de la plaque commémorative qui indique :

EN CETTE DEMEURE

EST NÉ LE 16 MARS 1868

MAURICE des OMBIAUX

PRINCE DES LETTRES DE WALLONIE

L’initiative en revient au Cercle des XV et à l’administration communale de Beauraing, ainsi que le précise la plaque commémorative en bronze, ornée d’une branche de laurier et de la mention de la date de l’inauguration, en l’occurrence « Pâques 1933 ». Créé pour défendre et illustrer l’Entre-Sambre et Meuse, l¬¬e Cercle des XV, présidé par M. L’Ecuyer Lambotte, avait invité les amis de l’écrivain et organisé le cortège qui traversa le village, la partie des discours (not. Alex Pasquier, Jules Sottiaux et de Warzée) et le banquet qui suivit. La partie musicale fut assurée par Jules Cognioul, Orsini Dewerpe et Bernard Baudé. Le jubilaire acheva son discours de remerciement au cri de « Vive Beauraing », « Vive la Wallonie », « Vive le Coq wallon ». Dans la presse, on relevait qu’il était « juste que le culte filial que des Ombiaux a voué à la Wallonie et qui s’est traduit par tant de pages et de pages intensément vivantes et ferventes, ait connu la douceur de cette récompense, par un beau dimanche de printemps, à l’ombre d’une maison où il ouvrit les yeux à la lumière » (Delchevalerie).

Réalisée en bronze et fondue grâcieusement par la Fonderie Cognioul de Marcinelle, la plaque est l’œuvre de Jules Van der Stock (1897-1944). Natif de Bruges, ce sculpteur fait sa carrière dans le pays de Charleroi après la Grande Guerre. Comme bon nombre de ses collègues, il partage ses activités entre des bustes et des monuments aux victimes de guerre. Il signe notamment un buste du roi Albert qui fait partie des collections de l’hôtel de ville de Charleroi. D’autres représentations de la famille royale constituent des références de ce sculpteur installé à Marcinelle. Proche des autorités politiques de Charleroi, ainsi que du monde de l’industrie et des artistes, Van der Stock bénéficie de commandes de bustes émanant de plusieurs bourgmestres et mandataires politiques (Hiernaux, Pastur, etc.). En 1933, il réalise la plaque Des Ombiaux et, l’année suivante, son Monument aux morts de Nalinnes commémore un accident de la mine. Médailleur, Van der Stock fait preuve d’une précision exceptionnelle dans ses réalisations. Influencé par l’Art Nouveau, il a reçu le Prix des artistes au Salon international de Paris avec une œuvre intitulée Guetteur. En 1931, il signe une plaque art nouveau exceptionnelle, à l’occasion du 25e anniversaire de l’Université du Travail ; sa représentation des quatre premiers directeurs (Paul Pastur, 1902 ; Alfred Langlois, 1902-1929 ; Omer Buysse, 1903-1913 ; Jules Hiernaux, 1914-) est particulièrement réussie. Cofondateur du Cercle artistique et littéraire de Charleroi (1921), il enseigne la sculpture à l’Université du Travail. Résistant durant la Seconde Guerre mondiale, il ne lui survivra pas, partageant ainsi, mutatis mutandis, la fin de vie de Des Ombiaux.

Adulé de son vivant et en temps de paix, Maurice des Ombiaux connaît une fin de vie difficile. Réfugié à Rambouillet au lendemain de l’attaque allemande de mai 1940, il fait encore paraître quelques ouvrages (Saint-Landelin - 1941, Barbeau-sur-Meuse - 1943, La reine des gilles de Binche - 1943), avant que la maladie l’emporte, à Paris, le 21 mars 1943. En application des dispositions testamentaires, sa dépouille sera transférée au cimetière de Thuin, 12 ans plus tard, le 7 mai 1955 et il faudra attendre 1993 pour qu’une plaque rappelle, sur le tombeau familial, le nom de l’écrivain.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Paul DELFORGE, dans Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2000, t. I, p. 478-479

Jean-Marie HOREMANS, Biographie nationale, 1973-1974, t. 38, col. 640-651, en particulier col. 649

Jean-Marie HOREMANS, Maurice Des Ombiaux. Prince des conteurs wallons, Charleroi, Institut Jules Destrée, 1968, coll. Figures de Wallonie

La Défense wallonne, n°5, 15 mai 1933, p. 6

René DEMEURE, Une vie en chansons. Jules Cognioul. Chantre de Wallonie. 1872-1954, Charleroi, [1963], p. 59 et 63

Charles DELCHEVALERIE, dans L’Action wallonne, n°6, 15 mai 1933, p. 4

Rue des Ombiaux 7-9

5570 Beauraing

Paul Delforge

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Monument César FRANCK

Si Jules Destrée et Albert Mockel n’ont de cesse de saluer le talent de César Franck (Liège 1822 – Paris 1890) et de son école, il apparaît de manière évidente que l’influence franckiste sur la musique ne survit pas à la Grande Guerre. Il n’en reste pas moins que le talent du musicien et du compositeur wallon a marqué le XIXe siècle qu’une compétition s’est installée entre Paris et Liège pour entretenir le souvenir de celui qui est né et s’est formé en pays wallon avant de connaître le succès dans la capitale française. Avec le décès du sculpteur Rulot en 1919, les espoirs d’un monument César Franck à Liège paraissent disparaître, même si le directeur du Conservatoire de Liège, Sylvain Dupuis, commence à faire connaître, par une série de conférences, le fruit d’une importante étude qu’il a consacrée à César Franck (1920-1921). À l’heure où Verviers célèbre avec faste le centième anniversaire de la naissance de Vieuxtemps, les forces vives liégeoises ne veulent pas manquer le rendez-vous important que constitue le 100e anniversaire de la naissance de leur compositeur (10 décembre 1822). Tandis que Sylvain Dupuis prépare une « Semaine musicale » où les œuvres maîtresses de César Franck seront interprétées, la Société des Amis de l’Art wallon que préside Jules Destrée, puis surtout la Section liégeoise des Amis de l’Art wallon qui s’est reconstituée en 1921, souhaitent concrétiser le projet qu’ils avaient lancé en 1913 déjà, à savoir ériger un monument digne du talent de César Franck et destiné à orner un des parcs publics de Liège. Le monument Rulot est définitivement enterré quand, au début de l’année 1922, le sculpteur Victor Rousseau accepte de se lancer dans l’aventure et entreprend de dessiner un nouveau et ambitieux mémorial.

Dans le même temps, à Paris, on se prépare aussi sérieusement à l’événement. Dans la capitale française s’est en effet constitué un comité de musiciens sous la direction de Henry Rabaud (directeur du conservatoire) désireux de commémorer le souvenir de César Franck et d’offrir à la ville de Liège un mémorial « en témoignage de l’admiration que la musique française a vouée au maître angélique ». Le statuaire lyonnais Fix-Masseau a été sollicité, lui qui avait déjà réalisé – à la demande de la ville de Liège – une figure décorative pour le monument français du cimetière de Robermont. Pour assurer le budget nécessaire, un concert spécial César Franck est organisé à l’Opéra de Paris, le 7 mars 1922, en présence de la reine Élisabeth et du président de la République.

En raison de la multiplication des initiatives, un Comité César Franck est mis en place, à Liège, afin de coordonner les initiatives. L’œuvre réalisée par Fix-Masseau est inaugurée le 25 novembre 1922, devant un parterre de personnalités, dont la reine et des ministres belges et français. Fix-Masseau a représenté un groupe de trois femmes, debout, qui chantent un chœur du maître. Sous ce trio, le socle est travaillé dans sa face avant pour faire apparaître le profil droit de César Franck sculpté dans la pierre. Une inscription précise : « Hommage de Paris où il a vécu à la ville de Liège où il est né ».

La sculpture de Fix-Masseau vient orner un espace du foyer du Conservatoire de Liège (l’actuel Foyer Ysaÿe de la Salle philharmonique). Placée sous le signe de la fraternité qui unit la France et la Belgique, en particulier la Wallonie, l’inauguration à Liège de l’œuvre de Fix-Masseau est l’occasion d’organiser plusieurs concerts, durant une mémorable « Semaine musicale ». Sylvain Dupuis les dirige, tandis que de plusieurs manifestations animent la cité liégeoise. Le succès est au rendez-vous, mais pour les promoteurs d’un monument public en l’honneur de César Franck, l’occasion est ratée. C’est en vain que la revue La Vie wallonne présente, en décembre 1922, plusieurs illustrations d’une maquette réalisée en plâtre par Victor Rousseau, même si elle précise que le monument serait installé place Émile Dupont et qu’une souscription publique est lancée. La critique juge le projet Rousseau trop ambitieux.

Bien que le « centenaire » soit passé, la Section liégeoise des Amis de l’Art wallon ne renonce pas au projet d’un monument Franck à installer dans un parc public de Liège. Elle offre 1.000 francs de récompense pour « la meilleure commémoration de César Franck », mais elle ne reçoit aucune proposition alternative. En 1925, le cercle décide par conséquent d’affecter la somme de la « récompense » au monument proposé par Victor Rousseau : elle se mobilise autour de l’objectif d’ériger ce monument à Liège, le premier de son programme. La souscription publique se solde par un échec. Hormis la plaque commémorative apposée sur sa maison natale, rue Saint-Pierre, en 1914, voire le buste signé Adelin Salle dans la salle des Pas Perdus de l’hôtel de ville de Liège, aucun monument public majeur « César Franck » ne semble devoir jamais voir le jour à Liège.

En 1972, comme l’ont fait remarquer certains critiques avec amertume (par ex. J. Servais), la ville de Liège reste muette ; aucune manifestation officielle n’est organisée pour le 150e anniversaire de la naissance de César Franck. Seules des initiatives privées (inscription des œuvres de Franck dans des programmes musicaux) fleurissent de manière éparse. Mais ce qui afflige le plus, à l’époque, le rédacteur en chef de la revue La Vie wallonne, c’est la tenue d’une exposition César Franck, lors du Festival des Flandres, au musée de Tongres, où le musicien est présenté « sans attache avec la musique française » et avec des racines limbourgeoises. Pourtant, en parcourant l’œuvre du sculpteur Marceau Gillard, on est frappé de constater l’existence d’un projet en terre cuite pour un monument César Franck datant de la fin des années 1950, ainsi qu’une terre cuite intitulée Adagio Allegro, semble-t-il de la même époque et toujours avec la même finalité.

La ville de Liège ne manque pas le rendez-vous de 1990, année César Franck, correspondant au centième anniversaire de la disparition de l’artiste. À l’initiative de la société belge César Franck, un copieux programme est mis au point coordonnant de multiples manifestations de mars à décembre, exposition, enregistrements, mais surtout concerts organisés dans plusieurs villes wallonnes ainsi qu’à Paris. C’est dans ce contexte qu’est inaugurée, le 27 mars 1990, la première stèle commémorative César Franck, dans sa ville natale, à l’angle de la rue de la Régence et de la rue de l’Université. Sollicitée dès 1989, la jeune sculptrice verviétoise Marianne Baibay s’est plongée dans la musique franckiste et a développé les thèmes « Mémoire et Musique » dans une œuvre originale, s’inspirant de la forme des tuyaux d’orgue et associant la pierre bleue et le cuivre, matériaux qui, avec le temps, « prennent (…) une patine, un aspect qui leurs confèrent à la fois stabilité, fragilité avec aussi un côté précieux, gardien de mémoire, pour la musique, les orgues, les tuyaux d’orgue, présents dans la production musicale de César Franck ». Parrainé par les services clubs liégeois Fifty One, Inner Wheel, Lion’s club, Rotary et Soroptimist (une plaque évoque leur soutien au pied du monument), le mémorial bénéficie aussi du soutien des carrières Julien des Avins en Condroz qui offre les pierres. En accord avec les autorités de la ville de Liège (l’échevin Firket) et les commerçants, les tailleurs de pierre de la ville de Liège mettent le monument en place dans les délais prévus : l’inauguration de la stèle, en présence de toutes les autorités liégeoises et de la reine Fabiola, marque le début de l’année Franck.

Ce que ni Joseph Rulot ni Victor Rousseau n’avaient réussi à accomplir, la professeur de Saint-Luc Liège l’a réussi. En signant cette œuvre, Marianne Baibay met en quelque sorte un terme à la « saga César Franck » qui agite plusieurs milieux culturels et artistiques liégeois depuis un siècle. Néanmoins, en 1990, un autre projet – semble-t-il porté par le professeur Minguet – visait à reproduire le médaillon de César Franck réalisé par l’illustre Rodin en 1891, et à placer cette reproduction quelque part à Liège. Déjà à l’époque, les difficultés et polémiques avaient été grandes autour de ce médaillon Franck par Rodin, à apposer sur le tombeau réalisé par Redon. S’il est encore présent (refonte réalisée en 1995) au cimetière Montparnasse, à Paris, ce médaillon n’est par contre jamais arrivé à Liège. L’œuvre de Marianne Baibay reste donc unique.

Plongée dans les milieux artistiques dès son plus jeune âge, elle a partagé comme son frère Jean-Paul, la passion de leur père, Gilbert Baibay, à la fois peintre et sculpteur. Entre 1968 et 1973, déjà, elle participe aux expositions de « L’atelier 11+ », projet mené par un père très soucieux de la formation des jeunes à la pratique artistique. Durant ses études à Saint-Luc (1976-1979), elle s’oriente davantage vers la sculpture dans l’atelier d’A. Courtois A. Blanck et G. Theymans. Nommée professeur à la fin des années 1980, elle se révèle à la fois peintre, dessinatrice et sculptrice, signant aussi bien des affiches, des pochettes de disques que des toiles ou des sculptures, d’inspiration personnelle ou sur commande. Après le mémorial César Franck, Marianne Baibay est notamment sollicitée pour le monument en hommage à Jacques Brel qui se situe au Mont des Arts à Bruxelles (2003).

Informations communiquées par Marianne Baibay (juin 2014)

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Sylvain DUPUIS, Charles DELCHEVALERIE, César Franck : la leçon d’une œuvre et d’une vie : commémoration du centenaire de la naissance de César Franck né à Liège le 10 décembre 1822 mort à Paris le 9 novembre 1890, Liège, 1922

Alexia CREUSEN, sur http://www.wittert.ulg.ac.be/expo/19e/album/584_franck.html (s.v. mai 2014)

Norbert DUFOURCQ, dans Biographie nationale, Bruxelles, t. 33, col. 322-335

Maurice EMMANUEL, César Franck, Paris, 1930. Coll. Les musiciens célèbres

César Franck. Correspondance réunie, annotée et présentée par Joël-Marie Fauquet, Sprimont, Mardaga, Conseil de la Musique de la Communauté française, 1999, coll. « Musique-Musicologie »

Musée des Beaux-Arts, Exposition Le romantisme au pays de Liège, Liège, 10 septembre-31 octobre 1955, Liège (G. Thone), s.d., p. 189

La Vie wallonne, 15 septembre 1920, I, p. 8-11, 38

La Vie wallonne, 15 août 1921, XII, p. 573 et ssv

La Vie wallonne, 15 octobre 1921, XIV, p. 93

La Vie wallonne, 15 mars 1922, XIX, p. 333

La Vie wallonne, 15 décembre 1922, XXVIII, p. 155-163 et 163-178

La Vie wallonne, 15 janvier 1923, 3e année, XXIX, p. 227-230

La Vie wallonne, IV, n°260, 1952, p. 305

La Vie wallonne, 1972, n°340, p. 338-339

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 51

Joseph PHILIPPE, Marceau Gillard dans l’École liégeoise de sculpture, Liège, 1991, en particulier p. 102 et 114

Rue de la Régence

Rue de l’Université

(Angle)

4000 Liège

Paul Delforge

Paul Delforge

Statue Eden HAZARD

Statue Eden Hazard, réalisé par Roberto Ollivero, 3 juin 2014.

En 1986, les autorités communales de Tubize inaugurent l’une des premières sculptures réalisées par Roberto Ollivero. Cette année-là, Michel Platini illumine de son talent la planète foot et le sculpteur brabançon a décidé de le représenter en train d’inscrire un but. Pour l’artiste, « ce coin de match » marque le début d’une riche carrière faite d’œuvres populaires. Mais le « Platini du stade Leburton » n’est pas épargné par les conditions climatiques changeantes et quand il lui est demandé de rénover sa statue, il devient très vite évident que Platini doit être remplacé par un autre joueur portant lui aussi un numéro 10, en l’occurrence Eden Hazard, un enfant du pays, issu du centre de formation de l’AFC Tubize qu’il fréquenta assidument au début des années 2000.

En juin 2014, la statue d’Eden Hazard est par conséquent inaugurée au sommet de la butte surmontant les infrastructures sportives tubiziennes. Avec les couleurs du maillot l’équipe belge de football, l’œuvre de Roberto Ollivero qui mesure près de 8 mètres de haut ne peut échapper au regard. Cependant, l’œuvre n’est complète que quand on voit le ballon au fond des filets, malgré la spectaculaire envolée d’un gardien de buts anonyme, celui-là. Le cadre du but est déformé par la puissance du tir et un énorme GOOOAL coloré apparaît en arrière-plan.

Italien, né à Elisabethville en 1949, Roberto Ollivero s’établit à Nivelles où il donne libre cours à son tempérament artistique. Après avoir créé un lieu de théâtre du geste et de performances, à Schaerbeek, au début des années 1970, Roberto Ollivero se tourne vers la création contemporaine d’un autre genre. Cherchant entre le papier mâché, le béton et le métal le meilleur support de ses inspirations, il en vient à se spécialiser dans le polyester polychrome qui devient sa signature et prend différentes formes : sculptures d’extérieur et d’intérieur, des hauts reliefs, empreintes et peintures. Après Art Foot (Tubize, 1986), Articulture II (Mariemont, 1987), Rempart-Art (Binche, 1989) et Des mots, rien que des mots (Nivelles, 2005) qui sont autant d’événements occupant l’espace public de manière éphémère, Ollivero expose ses œuvres dans diverses galeries et obtient des commandes publiques en France et surtout à Bruxelles.

Toujours conçues à partir d’une idée ou d’une réflexion, ses sculptures qu’il veut vivantes sont réalisées sans aucun socle. Maniant humour et critique, questionnant la société et les enjeux de pouvoir, jouant volontiers sur les mots et les codes, s’inspirant de l’actualité ou puisant dans sa mémoire, Ollivero associe étrangement et de manière volontiers provocatrice des images, des références et des valeurs établies, en créant des situations dissonantes le plus souvent dans des couleurs joyeuses qui entrent en contradiction avec les sujets abordés. Prix du ministre wallon des Travaux publics (1990), réalisateur d’une pipe à l’occasion de l’année Simenon à Liège (2003), le sculpteur s’est aussi lancé dans la réalisation de bronzes. Si son style est bien présent dans le monument de Tubize, il est évident qu’Ollivero a du football une approche bien différente de celle d’Eden Hazard.

Élu meilleur joueur de Premier League et champion d’Angleterre avec Chelsea au terme de la saison 2014-2015, après avoir été désigné comme meilleur jeune de la League en 2014, Eden Hazard est né à La Louvière en 1991 et a fait du football son art et sa profession. Après avoir joué à Braine-le-Comte et à Tubize (à partir de 2003), il est recruté par le LOSC et, en 2007, atteint les demi-finales du Championnat d’Europe des moins de 17 ans avec l’équipe de Belgique. Aligné en Ligue 1 française alors qu’il n’a pas encore 17 ans, il fait les beaux jours du club de Lille. Salué comme le meilleur jeune par le football français, il emmène Lille au paradis : Coupe de France 2011 et champion de France 2011. Poursuivant patiemment sa formation au sein du club qui lui a fait confiance, il achève la saison 2012 en tant que meilleur joueur de la Ligue 1 pour la seconde fois. Quelques jours après son succès contre Munich en finale de la Champions League, Chelsea recrute Eden Hazard et, sous la férule de Mourinho, lui confie les clés de la maison. La Ligue Europa 2013, une demi-finale de Coupe du Monde avec la Belgique en 2014, la Coupe de la Ligue anglaise 2015 et le championnat anglais 2015, voilà quelques-uns des titres collectifs auxquels le prodige a contribué depuis son départ du LOSC. Doué d’une technique exceptionnelle – peut-être héritée de ses parents tout deux anciens footballeurs de haut niveau – Eden Hazard occupe une place enviée au sommet de la hiérarchie du football mondial, étant régulièrement comparé à Messi et à Ronaldo.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Alain DE WASSEIGE, Roberto Ollivero. Œuvre en polyester polychrome. Sculptures et empreintes, Bruxelles, La Papeterie, 2003

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. II, p. 239

Allée des Sports 7

1480 Tubize

Paul Delforge

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Stèle Léonard LEGRAS

Stèle commémorative Léonard Legras, réalisé par Fernand Heuze, 18 septembre 1932

Dans la belle vallée de la Hoëgne, non loin de Hockai, une stèle en bronze a été apposée à même les rochers, près de la cascade Léopold II, juste avant un petit pont. Elle est dédiée à la mémoire de Léonard Legras, un pionnier des guides de la Fagne.

Au XIXe siècle, une série d’amoureux de la Fagne balisent une série de promenades destinées à occuper les loisirs de bourgeois aisés. Dans le même temps, on assiste à la publication, par le Spadois Jean Dommartin, dit Jean d’Ardenne, du premier Guide des Ardennes, offrant une série de circuits « certifiés » de courtes promenades.

Originaire de Sart-lez-Spa, Léonard Legras, quant à lui, trace et balise le premier circuit récréatif de la vallée de la Hoëgne. Son circuit est officiellement inauguré en 1899 en présence de la reine Marie-Henriette. En quelque sorte, il a fait œuvre de pionnier. Mais il ne s’agit là que d’un loisir. Léonard Legras semble en effet avoir été occupé sur le site du barrage de La Gileppe dont la construction récente procure de nouveaux emplois : Legras semble avoir été le premier barragiste, fonction qu’il a exercée jusqu’en 1888.

Mais cet amoureux de la nature semble avoir connu une fin tragique, en août 1914, au moment de l’invasion allemande : en effet, il serait tombé nez à nez avec des soldats entreprenant l’invasion de la Belgique en application du plan Schlieffen et, considéré comme dangereux, il aurait été exécuté sur place. Quelques villages de la région ont donné le nom de Legras à leur rue (Spa et Sart par exemple).

Initiative du syndicat d’initiative de la Vallée de la Hoëgne, la plaque commémorative qui est inaugurée en septembre 1932 est due au sculpteur verviétois Fernand Heuze. Artiste discret, il est comme ses collègues l’auteur de plusieurs monuments aux victimes de la Grande Guerre (par exemple celui d’Aubel avec son joueur de clairon du 12e de ligne en 1921, ou celui de Charneux). Il sera par la suite l’auteur des monuments Apollinaire à Malmedy et Frédéricq dans les Hautes Fagnes.

Par ailleurs, il enseigne à l’Académie de Liège. Dans son atelier, il initie son fils – parfait homonyme, né en 1914 – à la sculpture, mais c’est vers la peinture que celui-ci se dirigera, tout en étant un membre actif du comité de Verviers des Amis de la Fagne : il en assure le secrétariat à partir de 1936. Le fils a-t-il assisté son père dans la réalisation de la « plaque Léonard Legras », ou le fils est-il le seul signataire ? La signature tend plutôt à attribuer le bronze au père qui réalise un portrait jovial de Legras en gravant la dédicace suivante :

A LEONARD LEGRAS

1839-1914

PROMOTEUR DES PROMENADES DE LA HOËGNE

SIVH

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Jean DESHOUGNES, La petite histoire de La Gileppe et ses promenades, Verviers, Marabout, 1971, 2e éd., p. 51

Cor ENGELEN, Mieke MARX, Dictionnaire de la sculpture en Belgique à partir de 1830, Bruxelles, août 2006, t. III, p. 809

Val de Hoëgne (Solwaster-Hockai)

Hautes Fagnes

Paul Delforge

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

Monument Hortense MONTEFIORE-BISCHOFFSHEIM

Dans l’espace public wallon, les personnalités féminines comptent pour moins de 6% de l’ensemble des monuments dédiés à un personnage historique. Dès lors, le monument Montefiore-Levi créé par Oscar Berchmans et qui a été inauguré à Esneux le 19 juillet 1908 peut être considéré comme un rare modèle. Ce n’est ni un exploit, ni une découverte ni un acte de résistance qui est mis ici en évidence, mais l’action bienfaitrice et constante d’une grande bourgeoise vivant dans la périphérie liégeoise.

Fille du banquier J-R. Bischoffsheim (1808-1883), né en Allemagne, naturalisé Belge et actif dans les milieux financiers bruxellois où il oriente la politique monétaire et financière du jeune État belge, Hortense (1843-1901) épouse en 1866 l’ingénieur Georges Montefiore-Levi (1832-1906), industriel né en Angleterre, naturalisé belge quand il s’installe durablement à Liège, arrondissement dont il sera l’un des représentants directs au Sénat, de 1882 à 1901, au nom du parti libéral.

Le couple acquiert en 1882 le château du Rond-Chêne à Esneux. Souffrant d’un lourd handicap aux jambes depuis sa plus tendre enfance, Hortense Montefiore-Bischoffsheim poursuit une tradition familiale faite de mécénat et de philanthropie. Protectrice de plusieurs œuvres en faveur de la communauté juive de Liège, elle est à l’origine de la construction d’un asile à Esneux destiné à la revalidation et à la convalescence (en milieu rural) de jeunes enfants de Liège, sur base d’un avis médical ; l’œuvre est neutre philosophiquement, et pratique la mixité des jeunes garçons et des jeunes filles. Par ailleurs, à la fin du XIXe siècle, le couple Montefiore fait don à la ville de Liège d’une série de fontaines artistement réalisées et destinées à fournir de l’eau potable aux passants dans les rues de Liège. À sa mort, Hortense Montefiore lègue une partie de sa fortune pour la création d’un hôpital moderne dans la région d’Esneux.

Afin d’honorer cette bienfaitrice, la commune d’Esneux prend l’initiative d’élever un monument. Sa réalisation est confiée au sculpteur liégeois Oscar

Berchmans (1869-1950). Ayant grandi dans un milieu tourné vers la peinture, Oscar opte pour la sculpture lorsqu’il suit les cours de l’Académie des Beaux-Arts de Liège auprès de Prosper Drion et d’Adrien de Witte (1884) ; il fréquente aussi l’atelier de Léon Mignon et de Paul de Vigne auprès desquels il apprend son métier.

Au-delà de commandes pour les particuliers, Berchmans sera souvent sollicité par les autorités liégeoises qui lui confient la réalisation de bas-reliefs pour le Palais des Beaux-Arts de l’exposition de 1905, le mémorial Mignon (1906), des bustes et des monuments comme ceux dédiés à Montefiore-Levi (1911) ou à Hubert Goffin à Ans (1912). Le monument qu’il réalise en 1908 pour le compte de la commune d’Esneux peut donc être rangé parmi les premiers de celui qui deviendra bien plus tard professeur à l’Académie de Liège.

Tenant compte de l’infirmité de son modèle, l’artiste la représente assise, portant dans ses bras trois très jeunes enfants d’allure chétive ; le groupe est en bronze. Le socle du monument qui est en pierre fait office de siège, et l’ensemble présente un caractère assez massif qu’atténuent à peine les rondeurs voulues par Berchmans. Sur la partie inférieure du siège, de face, apparaît en très grand le mot CHARITE gravé dans la pierre. Vient ensuite l’hommage : « A Mme Montefiore-Levi La commune d’Esneux reconnaissante 1908 ».

- François STOCKMANS, Georges Montefiore-Levi, dans Biographie nationale, t. 38, col. 596-616

- http://www.esneux.be/site/loisirs_et_dec/histoire/index.php?ref_annu=1217&ref_annu_page=942 (sv. février 2014)

- Marie-Sylvie DUPONT-BOUCHAT, dans Dictionnaire des femmes belges, Bruxelles, Racine, 2006, p. 59

- Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 53-55

- A. PRICK-SCHAUS, N. MALMENDIER et M. DE SELLIERS, « Arts et Nature – temps et espace – Esneux », 2005

Avenue Montefiore 23

4130 Esneux

Paul Delforge

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

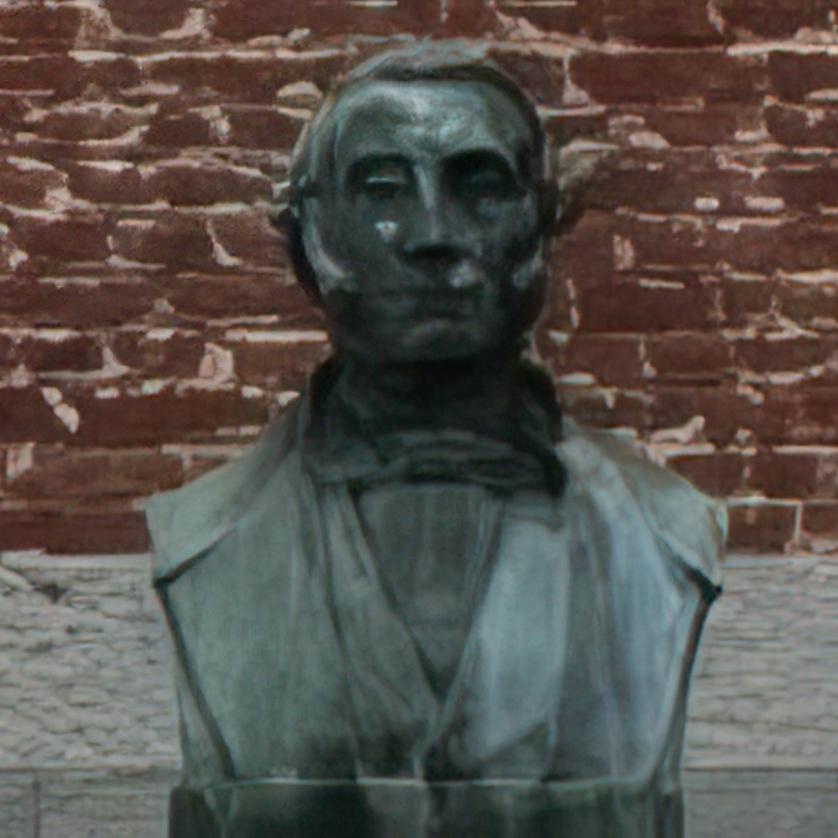

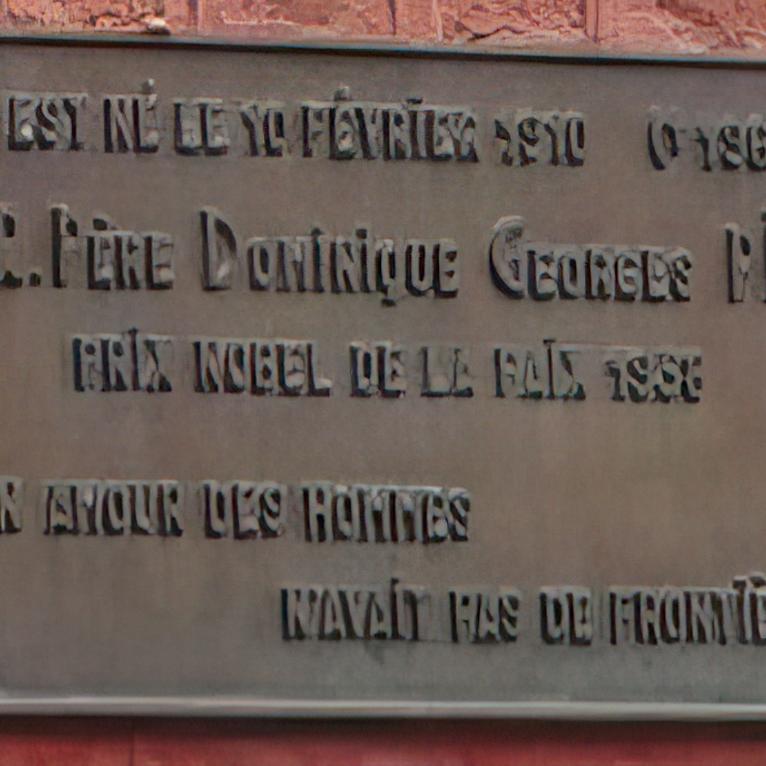

Plaque Père PIRE

Le nombre de Wallons ayant reçu le Prix Nobel se compte sur les doigts d’une main. Dans l’ordre chronologique : Jules Bordet (1919), Dominique Pire (1958) et, ensemble, Albert Claude et Christian de Duve (1974).

Hormis quelques noms de rue, on chercherait presque en vain des lieux où ces personnalités historiques font l’objet d’un hommage dans l’espace public wallon. Certes, depuis les années 1960, Bordet est commémoré à Soignies. Quant à Dominique Pire (1910-1969), son souvenir semble pâtir d’une ambiguïté « originelle ».

Né à Leffe, dans l’entité de Dinant, où il a vécu ses vingt premières années, le Père Pire a parcouru le monde tout en faisant du Couvent de la Sarte, à Huy, son nouveau point d’ancrage, établissant, de surcroît, à Tihange, son université de la Paix en 1960. Si les autorités hutoises avancent l’idée de créer, au sein du fort de Huy, un espace dédié aux Prix Nobel (1998-1999), lorsqu’est commémoré le 40e anniversaire de l’attribution du prix au Père Pire, c’est à une initiative privée que l’on doit, 5 ans plus tard, la création d’un espace de paix et de méditation dédié à Dominique Pire, dans son village natal de Leffe.

Entre-temps, une plaque a été apposée sur sa maison natale.

On y trouve l'inscription suivante :

ICI EST NÉ LE 10 FÉVRIER 1910 (1969)

LE R. PÈRE DOMINIQUE GEORGES PIRE

PRIX NOBEL DE LA PAIX 1958

« SON AMOUR DES HOMMES

N’AVAIT PAS DE FRONTIÈRES »

À l’occasion du 45e anniversaire de la remise du Prix Nobel au père Dominique Pire, une série d’activités sont organisées à Dinant, plus précisément à Leffe, à l’initiative de l’association « Espère en Mieux » (et les historiens Jacques Olivier et Claudy Burnay), en collaboration avec le Centre culturel régional de Dinant et le soutien de l’abbaye de Leffe.

Outre une importante exposition, un « espace de paix et de méditation » est ainsi officiellement inauguré, le 28 septembre, devant un parterre de personnalités (dont l’ambassadeur de Norvège), à côté de l’église Saint-Georges, à l’endroit où se trouvait le vieux cimetière de Leffe. La stèle rénovée du père Pire y voisine avec neuf panneaux didactiques. Une entrée se fait par le square Dominique Pire.

Saccagé durant l’été 2012, l’espace a été remis en état l’année suivante et n’est plus accessible sans surveillance.

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Rue Saint Pierre 113

5500 Dinant

Paul Delforge

Joseph Leclercq

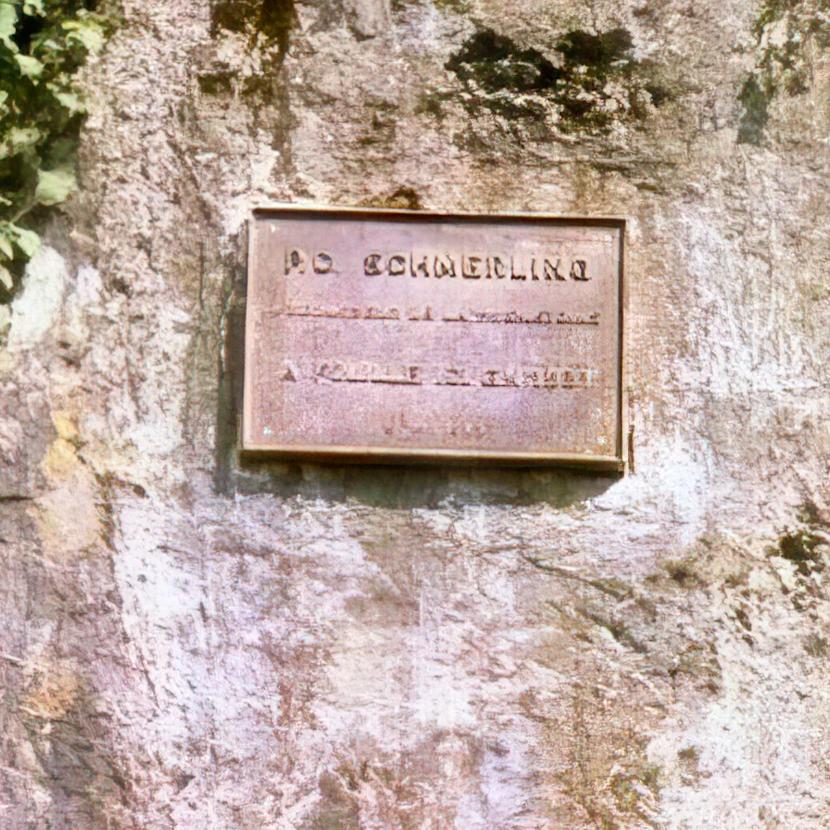

Plaque Philippe-Charles SCHMERLING

Plaque à la mémoire du professeur Schmerling, 24 septembre 1993.

Il n’y a pas qu’à Engis et aux Awirs que Philippe-Charles Schmerling (1790-1836) a fouillé au début du XIXe siècle. Sa curiosité l’a poussé notamment aussi vers la vallée de la Vesdre, en particulier à hauteur de Goffontaine. En 1831, il a visité à diverses reprises la caverne située au lieu-dit Cleusevay et c’est le travail pionnier de ce discret scientifique qui permet à la Wallonie d’aujourd’hui d’être considérée comme le berceau des recherches sur la préhistoire. En souvenir de l’intérêt qu’il porta à la grotte Cleusevay, une plaque est inaugurée le 24 septembre 1993, à l’initiative d’Édouard Poty, docteur en paléontologie et professeur de géologie à l’Université de Liège. Assurément, les fouilles de Schmerling en région liégeoise avaient alimenté abondamment les collections de l’université naissante.

Originaire de Delft où il était né en 1790, Schmerling avait reçu une formation de médecin et entamé sa carrière dans l’armée des Pays-Bas (1812-1816), avant de s’établir comme médecin civil à Venlo d’abord, à Liège ensuite où il s’établit en 1822. Il y reprend des études et défend une thèse en 1825. Il se passionne alors pour des ossements découverts fortuitement dans une grotte liégeoise : il en explore une soixantaine et en dresse une description approfondie. Entreprenant ses « excursions » entre deux visites de patient, il publie sans que l’intérêt capital de ses découvertes n’alerte la communauté scientifique de son temps. Membre de la classe des sciences de l’Académie de Belgique (1834), chargé du cours de zoologie à l’Université de Liège, co-fondateur de la Société des Sciences de Liège (1835), Schmerling disparaît en 1836 en laissant une riche collection d’ossements qui ne sera exploitée que bien plus tard. Les découvertes de Schmerling dans la deuxième grotte dite d’Engis, vers 1829-1830, l’ont conduit à étayer les bases vraiment scientifiques de l’ancienneté de l’espèce humaine. Il est le premier à consigner cette théorie par écrit. Si la calotte crânienne humaine qu’il a découverte ne donne pas naissance à « l’homme engisien », elle ouvre la voie à l’affirmation et à la confirmation d’une thèse solide sur les origines de l’homme lorsqu’en 1856 est découvert l’homme de Neandertal. Le crâne I d’Engis remonte bien au Néolithique. Quant au 2e crâne découvert, examiné avec attention par le professeur Fraipont (1936), il s’agissait bien de celui d’un enfant… néandertalien.

La plaque apposée sur le rocher de Cleusevay à Goffontaine, à côté de l’endroit de la caverne fouillée en 1831 par Philippe-Charles Schmerling, ne résistera pas au temps. Elle semble avoir été volée vers 2004, au moment de travaux effectués à proximité, par une firme privée pour le compte SNCB. Elle n’a pas été remplacée.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Léon FREDERICQ, Ph-Ch. Schmerling, dans Biographie nationale, t. XXI, Bruxelles, 1913, p. 728-734

Liliane HENDERICKX, Ph-Ch. Schmerling, dans Nouvelle Biographie nationale, t. III, p. 288-

Michel TOUSSAINT, Les hommes fossiles en Wallonie, Carnets du Patrimoine, n°33, Namur, 2001

Renseignements fournis par Joseph Leclercq président CRP, novembre 2014

Sur le rocher de Cleusevay

4860 Goffontaine

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Plaque Vincent VAN GOGH

Plaque commémorative Vincent Van Gogh, à l’initiative des autorités locales, 22 mars 1958.

Comme l’ont rappelé plusieurs manifestations inscrites dans le programme de Mons Capitale 2015 de la culture, le peintre Vincent Van Gogh a résidé pendant quelques mois dans le Borinage. De 1878 à 1879, il habite tour à tour à Pâturages (rue de l’Église) et à Wasmes (actuelle rue Wilson). Il partage alors sa foi évangélique avec les fidèles du « Salon du Bébé », le premier foyer protestant de la localité.

Bien avant Mons 2015, plusieurs initiatives ont été prises pour commémorer cette période importante du peintre car, comme le mentionne la légende du buste réalisé en 1958 par Ossip Zadkine et installé près de la place Saint-Pierre, c’est « D’ici [que] partit Vincent Van Gogh à la recherche du soleil et de soi-même. Année 1880 ».

En même temps que ce buste était inauguré, les autorités locales de Wasmes apposaient une plaque commémorative sur la façade du n°257 de la rue du Bois, à Petit-Wasmes. Cette plaque en pierre bleue et gravée rappelle le temps où :

CES (DEUX) MAISONS FORMAIENT

LE SALON DU BÉBÉ

OU V. VAN GOGH

PRECHA EN 1879

Né à Zundert, aux Pays-Bas, en 1853, Vincent Van Gogh a connu une scolarité difficile et ses premiers pas dans la vie professionnelle, d’abord fort heureux, se transforment en un échec. En 1876, il est licencié par l’important marchand d’art Goupil et Cie dont il ne partage pas le côté mercantile. Se sentant attiré par une vocation religieuse, il passe son temps à dessiner et à lire la Bible, mais échoue aux examens de théologie de l’Université d’

Amsterdam, ainsi qu’à l’école protestante de Bruxelles (1877-1878). C’est alors qu’il devient prédicateur laïc et obtient une mission d’évangéliste dans le Borinage.

Ayant choisi de partager entièrement le sort des ouvriers, Van Gogh descend dans la fosse au charbonnage de Marcasse. Il partage sa foi évangélique avec les fidèles du Salon de Bébé, le premier foyer protestant de la localité de Wasmes. Mais l’évangéliste qui se montre particulièrement solidaire des luttes ouvrières est rappelé à l’ordre et doit affronter les protestations de l’Église réformée ; il déménage de Wasmes pour s’installer à Cuesmes (rue du Pavillon) où il réside un an (août 1879-octobre 1880). Durant cette période d’errance, il est en profond conflit avec sa famille. Finalement, les cours qu’il suit à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles (1880-1881) lui apportent une perspective nouvelle. Il est peintre quand il quitte définitivement le Borinage auquel il restera manifestement encore attaché. Comme l’a observé Ossip Zadkine, c’est une autre lumière qui attire alors l’artiste. Sans jamais parvenir à trouver la paix intérieure, Van Gogh deviendra le peintre maudit, produisant plus de 2.000 toiles et dessins en dix années, jusqu’à ce moment de 1890 où il commet l’acte fatal (Auvers-sur-Oise, 29 juillet).

Sources

Catherine DHÉRENT, Vincent Van Gogh au Borinage, 2010 sur http://mistraletnoroit.free.fr/IMG/pdf/Vincent_Van_Gogh_au_Borinage_Belgique_.pdf

http://vangoghborinage.canalblog.com/ (s.v. juin 2015)

Freddy GODART, Sur les pas de Vincent Van Gogh dans le Borinage, Colfontaine, 2011

Louis PIÉRARD, La vie tragique de Vincent Van Gogh, Bruxelles, Labor, 1946

Pierre STÉPHANY, La Belgique en cent coups d’œil, Bruxelles, Racine, 2006, p. 123

O. Zadkine, Paris, Hachette, 1969, coll. Chefs-d’œuvre de l’art – Grands Sculpteurs n°142

Ossip ZADKINE, Le maillet et le ciseau : souvenirs de ma vie, Paris, Albin Michel, 1968

Rue du Bois 257

7340 Petit-Wasmes

Paul Delforge