Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

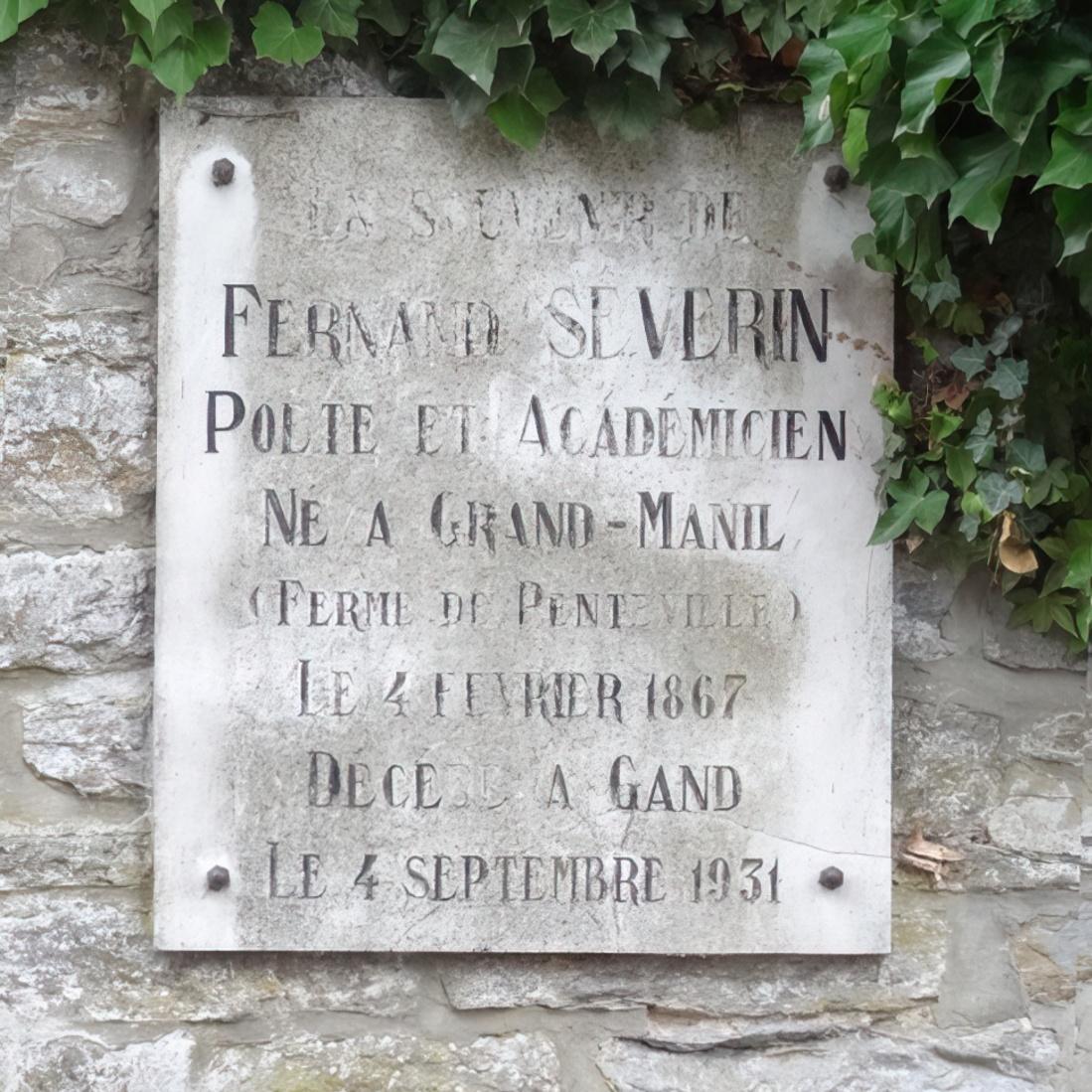

Monument Paul M-G LEVY

Monument Paul M-G. Lévy, réalisé à l’initiative des autorités de Gembloux et de Wallonie, avec le sculpteur Jean-Marie Mathot, 25 novembre 2005.

Situé à hauteur d’un rond-point au nord-ouest de Gembloux, à l’intersection entre le début de la chaussée de Namur et celle de Charleroi, un mémorial rend hommage à Paul M-G. Lévy (Ixelles 1910 – Sainte-Ode 2002), résistant, reporter de guerre et militant européen. Déjà nommé citoyen d’honneur de la ville de Gembloux où il s’était établi au début des années 1970, Paul M-G. Lévy inscrit désormais son nom dans l’espace public de Wallonie tant par le rond-point d’entrée de Gembloux que par le mémorial qui lui est consacré.

Reporter radio, pionnier de l’INR, Paul M-G. Lévy s’était imposé comme une des voix les plus populaires des auditeurs francophones belges dans les années 1930. Son refus de devenir la voix des Allemands, au moment de l’invasion de mai 1940, lui valut une incarcération à Saint-Gilles, puis à Breendonk : annoncé pour mort par la radio de Londres qui connaît les tortures qu’il subit, Lévy bénéficie d’un important mouvement de l’opinion publique qui contraint la Gestapo à le libérer. Après avoir jeté les bases du réseau Samoyède, il parvient à gagner l’Angleterre (printemps 1942). Là, aux côtés du ministre Antoine Delfosse, en charge de l’Information, il prépare l’après-guerre, avant de participer à la Libération de la Belgique : il parvient à rétablir les ondes de l’INR dès les premiers jours de septembre 1944. Grand reporter et correspondant de guerre, Paul Lévy est présent lors de la libération du camp de Dachau et est le premier journaliste occidental à entrer dans Berlin libérée. Élu député dans l’arrondissement de Nivelles, il est le seul représentant de l’Union démocratique belge (1946-1947), cette expérience travailliste qui resta sans lendemain. Déçu par l’immobilisme qui règne en Belgique, il s’éloigne de la politique et est engagé par le Conseil de l’Europe (fin des années 1940). Directeur de l’Information, il contribue à l’évolution de l’idée et du projet européens. Professeur associé de l’Université de Strasbourg, il deviendra également professeur à l’Université catholique de Louvain ; après le Walen Buiten, il s’installe à Gembloux : la maison où il va vivre trente ans est à quelques mètres du rond-point aménagé. Président du Mémorial national du Fort de Breendonk, il entretiendra la mémoire de la tragique période de guerre et sera un actif porteur du message de paix.

Un tel parcours de vie nécessitait un hommage durable de la part des autorités publiques. En inaugurant une stèle au croisement d’un important axe routier, celui qui relie les trois capitales européennes (Bruxelles, Luxembourg, Strasbourg), les autorités locales de Gembloux se sont associées aux autorités régionales wallonnes pour poser un geste symbolique de forte portée, renforcé par le choix d’installer au centre du rond-point une œuvre monumentale de Jean-Marie Mathot. L’occasion était fournie par la transformation de l’ancien carrefour de la Croisée. En place depuis 2004 déjà, l’œuvre en acier Corten de Mathot est une clé stylisée qui souligne l’importance du lieu comme porte d’entrée de la ville et qui renvoie aux armoiries de Gembloux. En présence du ministre wallon des Transports (André Antoine) et du bourgmestre de Gembloux (Gérard Bouffioux), le rond-point Lévy est inauguré le 25 novembre 2005 en présence de la famille de Paul M-G. Lévy.

Le choix de Jean-Marie Mathot, namurois de naissance (1948) et habitant de Gembloux s’est imposé de lui-même. Après sa formation à l’Académie de Bruxelles à la fin des années 1960, il y enseigne la sculpture et le modelage (1978) et est aussi professeur à l’École des Arts de Braine-l’Alleud. Issu d’une famille de marbriers, il opte d’abord pour la peinture et le dessin avant de se tourner résolument vers la sculpture. Il a commencé par la création de figures en taille directe, avant de mener diverses expériences qui rompent ponctuellement avec sa production habituelle. Délaissant les représentations figuratives, il s’oriente vers « l’exploration des potentialités expressives de la matière ». Tour à tour, il intègre des pierres peintes dans ses compositions, il s’attaque à des « déchets » de carrière, s’essaye au travail du béton et de l’acier. Deux de ses œuvres ornent un rond-point à La Louvière et à Gembloux. Artiste expérimental, il a reçu plusieurs récompenses (le Prix Donnay, le Prix Georges Van Zevenbergen, le Prix de la Gravure au Festival de la Jeunesse à Auderghem, le Premier Prix de la présélection au Concours International Musée 2000 à Luxembourg, le Prix Eugène Delattre de sculpture et le Prix Constant Montald de l'Académie Royale de Belgique, il est aussi lauréat de la Fondation belge de la Vocation et de la Bourse triennale Maurice et Henri Evenepoel).

À côté de l’imposante sculpture en acier de J-M. Mathot (8,8 m de dimensions extérieures, 5,5 de dimensions intérieures, sur 1 mètre de profondeur), la stèle portant la plaque commémorative se fait humble et discrète, à l’image de Paul Lévy. Faite en briques et en pierre, percée comme une sorte de fenêtre, la stèle est surmontée d’une pierre bleue identifiant le lieu tout en rendant hommage au citoyen d’honneur de Gembloux :

ROND-POINT

BARON

PAUL M.G. LEVY

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de presse (La Libre, Vers l’Avenir, fin novembre 2005)

Discours de Gérard Bouffioulx, http://www.rond-point-paul-levy.blogspot.be/2005/11/1-7-discours-grard-bouffioux.html

http://www.rond-point-paul-levy.blogspot.be/

http://www.rond-point-paul-levy.blogspot.be/2005/11/1-7-discours-grard-bouffioux.html (s.v. juin 2014)

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. II, p. 147

http://mathot-sculpture.be/

http://acabat.blogspot.be/2010/03/vitaminesarts-20-0309.html

http://commission-des-arts.wallonie.be/opencms/opencms/fr/integrations/createurs/mathot.html (s.v. mai 2014)

Rond-point Paul M-G. Lévy, entre la chaussée de Namur et la chaussée de Charleroi

5030 Gembloux

Paul Delforge

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

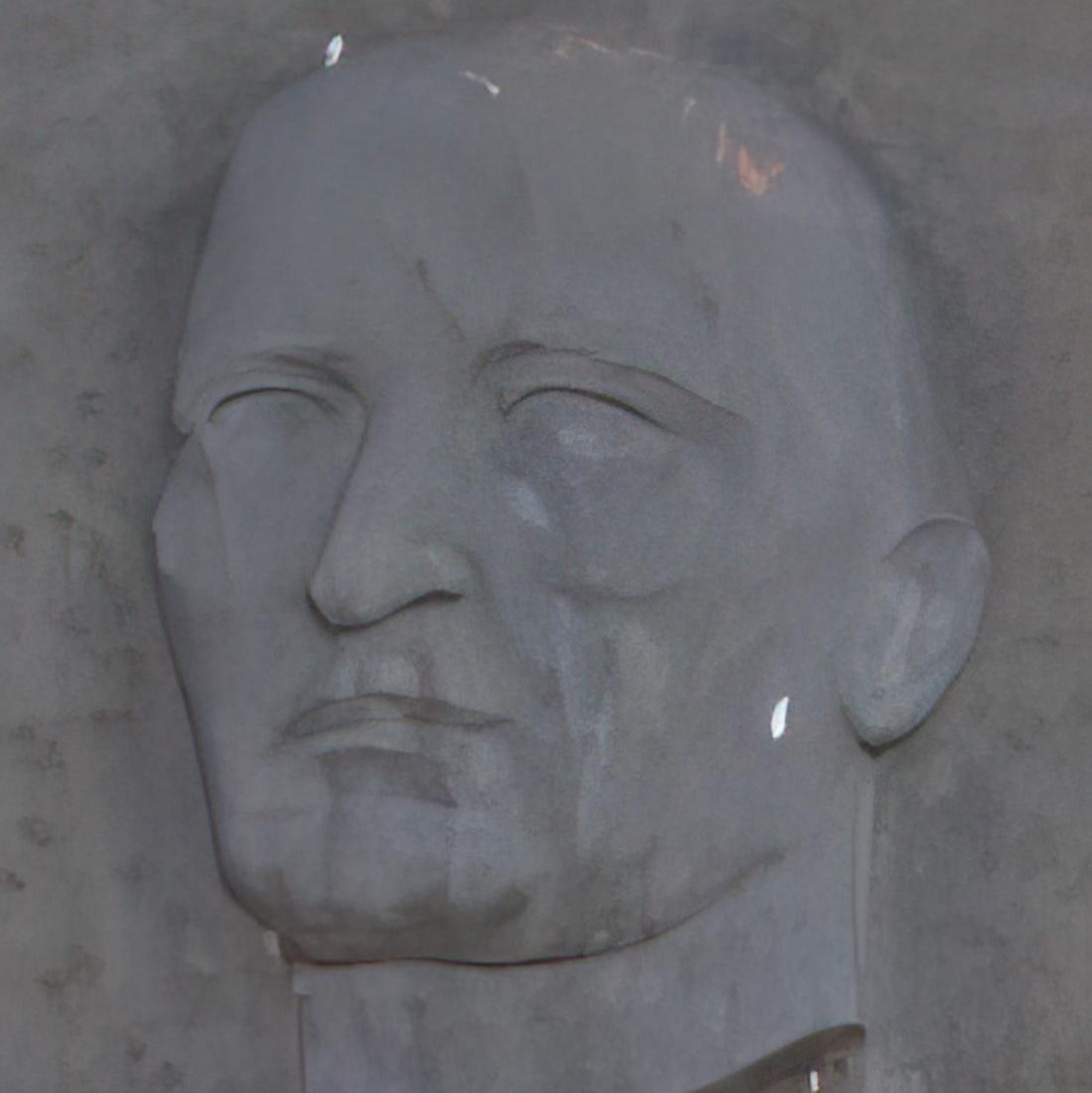

Plaque Édouard NED

Six ans après la disparition du poète et romancier, une plaque commémorative est apposée sur la maison natale d’Athanase-Camille Glouden (1873-1949), mieux connu en littérature sous le pseudonyme d’Édouard Ned et considéré comme l’un des chantres de la Gaume.

L’initiative d’une plaque commémorative sur la maison natale d’Édouard Ned revient à l’Académie luxembourgeoise ; il ne s’agit pas de sa première initiative quand elle confie à Jean Godard le soin de la réaliser. En dessous du portrait de l’écrivain, et de la discrète signature Jg, apparaît la mention suivante :

ICI NAQUIT

ATHANASE GLOUDEN

QUI SOUS LE NOM D’

ÉDOUARD NED

CELEBRA LA GAUME SES

PAYSAGES ET SON ESPRIT

ACADEMIE LUXEMBOURGEOISE 15 IX 1955

Athanase-Camille Glouden alias Édouard Ned

Après des humanités classiques au Séminaire à Bastogne, et des études littéraires aux facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles, Athanase-Camille Glouden enseigne d’abord à Chimay, puis à Bruxelles, où il est finalement nommé professeur de littérature et d'histoire au Collège Saint-Michel et à l'Institut supérieur de pédagogie. Parallèlement, il développe une intense activité littéraire ; ainsi est-il le collaborateur de diverses revues et journaux engagés, catholiques, patriotiques et littéraires, comme Le Drapeau, Le Florilège, La Belgique artistique et littéraire, Le Journal de Bruxelles, Le Patriote, Le national bruxellois.

En 1895, avec les poètes Georges Ramaekers (1875-1955) et Paul Mussche, il crée La Lutte, revue catholique où l'art est considéré comme un hymne à la gloire de Dieu. En 1906, dans L’énergie belge 1830-1905, opinion d'une élite, il part à la recherche de personnalités belges et dégage de leurs activités un sentiment de fierté, « stimulant efficace du patriotisme ». En 1910, à la suite d’une conférence et sous le parrainage de l’Association des écrivains belges, il publie aussi Le type wallon dans la littérature, brochure qui part à la découverte d’auteurs qui ont célébré la Wallonie et où il tente de définir et de faire comprendre la sensibilité wallonne. À la même époque, il est membre d’un Comité de soutien destiné à faire de l’Église de Hastière un centre de l’art wallon.

Conteur et romancier exaltant un patriotisme belge teinté de foi catholique, il est particulièrement affecté par les événements de 1914-1918 : il est vrai que le 24 août 1914, son frère Maurice Glouden, curé de Latour, fait partie des otages exécutés froidement par les Allemands. Ce sera le sujet d’un des nombreux ouvrages publiés après-guerre par Ed. Ned.

Directeur de la collection Selecta, éditée par E. De Seyn à partir de 1912, il fonde, 20 ans plus tard la maison Durendal, puis, en 1936, les éditions Roitelet. Au milieu des années 1930, répondant à une initiative de Joseph-Maurice Remouchamps, le secrétaire général de l’Assemblée wallonne, Ned est l’auteur d’une adaptation gaumaise du Chant des Wallons.

Essayiste, sociologue, philosophe, journaliste, professeur, Ned aimait l’héroïsme et l’idéal ; un peu sentimental, il était surtout poète et c’est à ce titre qu’il a exalté la Gaume, admirant Maurice Barrès, comme un maître.

Jean Godard

S’il est né à Grez-Doiceau, en 1921, Jean Godard le doit au hasard de la désignation de son père, gendarme. Néanmoins, les Godard sont de Meix-le-Tige, et la maison familiale que le père fait construire en 1928 sera le point d’ancrage du peintre et sculpteur Jean Godard, même lorsque sa carrière l’appelle à Bruxelles, à l’Académie des Beaux-Arts de Watermael-Boitsfort, en particulier, où il est professeur.

Maniant le crayon avec aisance dès sa jeunesse – plusieurs caricatures l'attestent – Jean Godard suit des cours en Allemagne, est d’abord peintre, avant de se laisser bercer par l’influence des O. Jespers, O. Zadkine, A. Penalba et F. Wotruba quand la sculpture, en particulier murale, devient sa marque principale.

Outre une fresque monumentale au Palais des Arts graphiques, lors de l’Exposition universelle de 1958, Godard signe notamment plusieurs compositions inspirées des traditions de Meix et Châtillon, témoignages de son attachement à sa région d’enfance. Une autre preuve, en 1955, en est sa contribution à l’hommage à Édouard Ned, dont il réalise la plaque commémorative. Le bois et la pierre sont les matières de prédilection de cet artiste d’art contemporain. La tuberculose l’emporte soudainement en 1967.

Informations communiquées par la Bibliothèque « À livre ouvert », Saint-Léger (novembre 2015)

Les Cahiers de l'Académie luxembourgeoise, Chronique 1938-1958, Arlon, Fasbender, 1959, nouvelle série 1, p. 25.

La Wallonie. Le Pays et les hommes (Arts, Lettres, Cultures), t. IV, p. 482.

La Vie wallonne, mars 1931, CXXVII, p. 313-321.

http://www.mayeur-saint-leger.be/realisations/files/20120305.pdf

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/phlou_0776-5541_1906_num_13_49_1929_t1_0098_0000_2 (s.v. novembre 2015)

Robert FRICKX et Raymond TROUSSON, Lettres françaises de Belgique. Dictionnaire des œuvres, t. I, Le Roman, Paris-Gembloux, Duculot, 1988, p. 268.

Jules DESTRÉE, Wallons et Flamands. La Querelle linguistique en Belgique, Paris, 1923, p. 93

Jules-Louis TELLIER, Édouard Ned : l’homme, l’écrivain, Bruxelles, 1946.

Au fil du Ton, bulletin du Cercle de recherche et d’histoire de Saint-Léger, n°36, p. 11-13

ENGELEN-MARX, La sculpture en Belgique à partir de 1830, Bruxelles, août 2006, t. III, p. 1699.

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 635.

121 Grand Rue

6747 Châtillon (Saint-Léger)

Paul Delforge

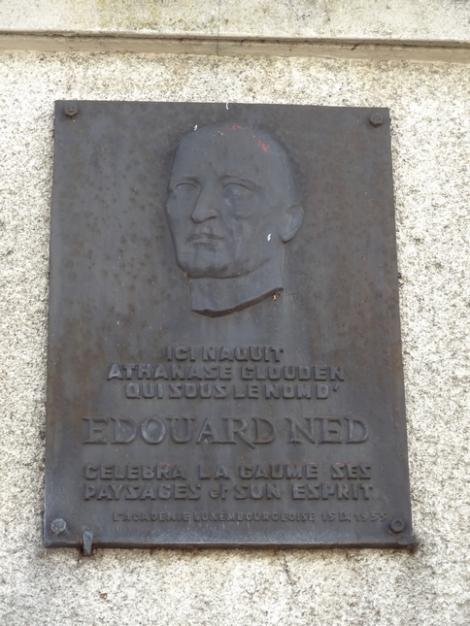

Plaque et banc Charles PLISNIER

Plaque commémorative et banc Charles Plisnier, 1981 et 8 mars 1997.

Réalisé à l’initiative des autorités communales.

Charles Plisnier a-t-il écrit ses plus beaux livres à Ohain ? En tout cas, il réside dans cette commune du Brabant wallon de 1935 à 1937 et c’est en 1936 qu’il publie Mariage et en 1937 qu’il reçoit le Prix Goncourt pour Faux-Passeports. Circonstance ou coïncidence ? Sans trancher définitivement la question, tout en soulignant que l’écrivain y acheva la rédaction du livre couronné à Paris, les autorités locales de Lasne ont pris deux initiatives qui rappellent le passage de l’écrivain dans la localité d’Ohain, partie intégrante de Lasne depuis la fusion des communes. En 1981, en effet, dans l’écrin exceptionnel que constitue le parc communal, espace arboré niché au centre du village et entouré de petites maisons du passé, un des bancs installés autour du kiosque à musique rend explicitement hommage à Charles Plisnier. Son nom est gravé sur l’un des larges bords du siège, tandis que, de l’autre côté, on peut lire :

« Il n’est pas trop tard pour faire le monde ».

C’est la même place communale qui accueille aussi la fontaine dite des frères Mascart. Quelques années plus tard, une seconde initiative conduit à apposer une plaque commémorative sur le devant la maison où a résidé l’écrivain de 1935 à 1937.

Charles PLISNIER

Académicien belge

a séjourné en ce lieu

de 1935 à 1937

L’inauguration de cette plaque s’est déroulée le 8 mars 1997, en présence des autorités locales qui poursuivent ainsi une politique résolue visant à honorer tous les écrivains et artistes qui choisirent Ohain comme lieu de résidence à l’un ou l’autre moment de leur existence.

Plisnier n’était pas né à Ohain, mais à Ghlin en 1896. Installé très vite à Mons où il fait ses études, ce fils d’industriel progressiste avait rallié la Troisième Internationale en 1919, alors qu’il achevait ses études de Droit à l’Université libre de Bruxelles. Il vit des années difficiles, dans les années ’20, étant finalement dénoncé comme trotskyste, puis exclu par les staliniens qui contrôlaient l’Internationale. Se lançant dans l’écriture, il rencontre un grand succès de librairie en 1936 avec Mariages, son premier roman, et obtient le Prix Goncourt en 1937, pour Faux-Passeports. Ce prix est exceptionnel à deux titres : c’est la première fois qu’il est attribué à un auteur ne possédant pas la nationalité française et il couronne aussi le roman Mariages avec retard. Renonçant au barreau, Plisnier s’installe en France où il se consacre exclusivement à l’écriture, mais l’on ne retrouve dans son parcours aucune date qui pourrait faire chorus avec 1974 et l’inauguration de son buste. Militant wallon actif, partisan de la réunion de la Wallonie à la France, ainsi qu’il exprime lors du Congrès national wallon d’octobre 1945, il est aussi distingué par l’Académie (Destrée) de Langue et de Littérature françaises dont il est membre de 1937 à 1952, année de son décès à Paris.

Paul DELFORGE, dans Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2001, t. III, p. 1284-1285

Marie-Thérèse BODART, Charles Plisnier, dans Biographie nationale, t. 33, col. 596-601

Philippe DESTATTE, Actualité politique de Charles Plisnier sur la question wallonne, dans Francophonie vivante, n°4, décembre 1996, p. 245-250, (Bruxelles, Fondation Charles Plisnier.)

Roger FOULON, Charles Plisnier, Institut Jules Destrée, collection Figures de Wallonie, 1971

Charles BERTIN, dans Bulletin de l’Académie royale de Langue et de Littérature françaises, Bruxelles, 1974, t. LII, n°3-4, p. 273-278

Informations communiquées par les services administratifs d’Ohain, dont le fascicule Balade à la découverte du Patrimoine d’Ohain, s.d.

Place communale et 29 route de la Marache

1380 Ohain

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

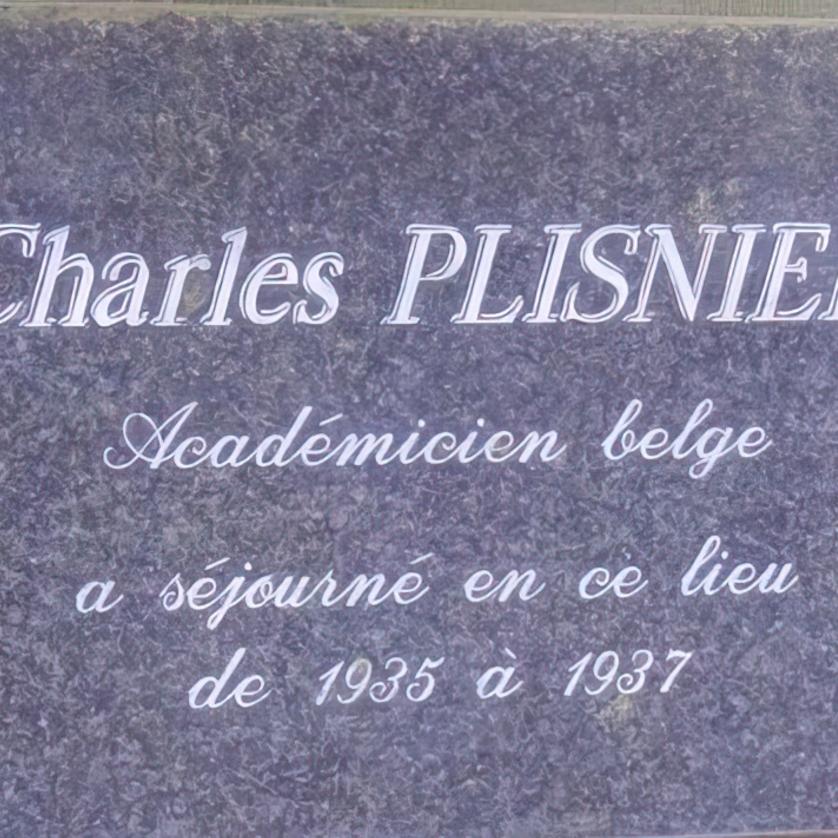

Plaque Fernand SEVERIN

Plaque commémorative Fernand Severin, à l’initiative des autorités locales, 13 septembre 1953.

Si l’œuvre principale du poète Fernand Severin, La Source au fond des bois (1924) trouve une partie de son inspiration à la ferme de Penteville, à Gembloux, et dans les environs où le jeune garçon a longtemps vécu, le souvenir de l’écrivain ne fut sauvé de l’oubli que dans les années 1950. En septembre 1953, très précisément, une série d’initiatives sont menées à Grand-Manil en l’honneur du poète, professeur de l’Université de Gand et membre de l’Académie de Langue et de Littérature françaises de Belgique.

Le dimanche 13 septembre 1953 fut la « Journée Fernand Severin » : exposition de peintures, dépôt de fleurs, réception officielle des autorités par l’administration communale, discours, et inauguration de plaques commémoratives furent au programme, ainsi que l’attribution officielle à la drève de Penteville du nom d’avenue Fernand Severin. Peu connu de son vivant, Severin sortait d’un purgatoire que nombre de critiques littéraires trouvaient injuste.

Formé à la Philologie classique, collaborateur des revues La Jeune Belgique, avec Camille Lemonnier, et La Wallonie, lieu de rencontre des symbolistes sous le patronage d’Albert Mockel, Severin avait enseigné tour à tour à Virton (1892-1896) et à Louvain (1896-1907), avant de se voir attribuer la chaire de littérature française de l’Université de Gand (1907). Critique littéraire, il publie plusieurs recueils de poèmes (Le Lys, 1888), Le don d’enfance (1891), Le chant dans l’ombre (1895), Poèmes ingénus (1899), La solitude heureuse (1904), ainsi que deux essais, l’un consacré à Théodore Weustenraad (1914), l’autre à Charles Van Lerberghe (1922). Membre de l’Académie royale de Langue et de Littérature françaises de Belgique, la fameuse Académie Destrée, dès 1920, son dernier recueil, La source au fond des Bois, est son dernier opus (1924).

Sobrement, la plaque apposée sur le mur de l’école, à l’ombre de l’« Arbre du Centenaire », s’efforce de rappeler aux habitants de Grand-Manil – et aux autres – le souvenir de leur illustre concitoyen :

EN SOUVENIR DE

FERNAND SEVERIN

POÈTE ET ACADÉMICIEN

NÉ À GRAND-MANIL

(FERME DE PENTEVILLE)

LE 4 FÉVRIER 1867

DÉCÉDÉ À GAND

LE 4 SEPTEMBRE 1931

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

La Wallonie. Le Pays et les hommes (Arts, Lettres, Cultures), t. II, p. 409-411

Robert-O.-J. VAN NUFFEL, dans Biographie nationale, t. 40, col. 741-777

Académie royale de Langue et de Littérature françaises de Belgique, http://www.arllfb.be/composition/membres/severin.html

Carrefour rue Paradis et rue Verlaine

5030 Grand-Manil (Gembloux)

Paul Delforge

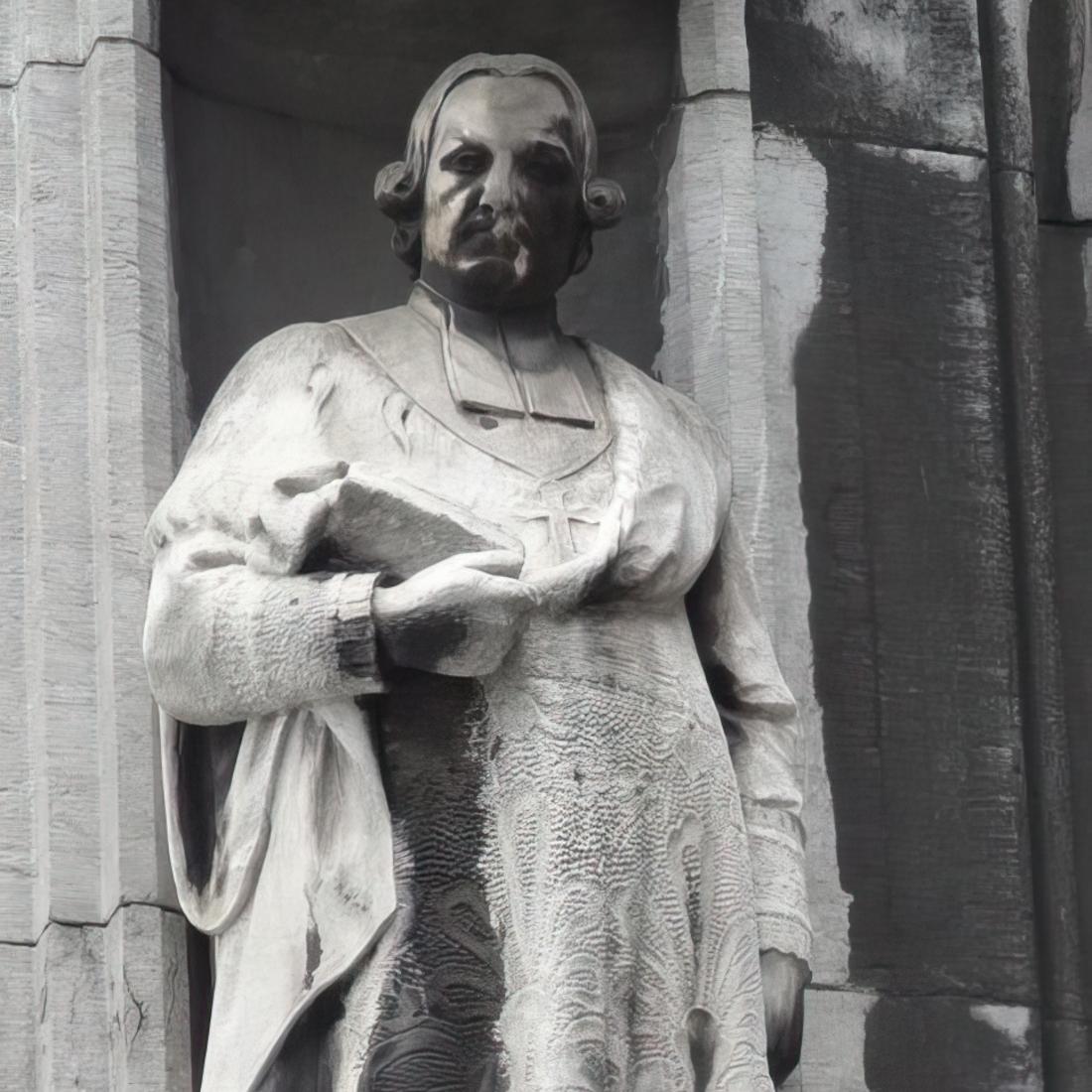

Statue François-Charles de VELBRÜCK

Statue du prince-évêque Fr-Ch. de Velbrück, réalisée par Léon Mignon, c. 15 octobre 1880.

Au milieu du XIXe siècle, afin de doter l’institution provinciale de Liège d’un bâtiment digne de ce niveau de pouvoir, d’importants travaux sont entrepris autour de l’ancien palais des princes-évêques. Propriétaire des lieux (1844), l’État belge retient le projet du jeune architecte Jean-Charles Delsaux (1850) et lui confie la mission de réaliser la toute nouvelle aile, en style néo-gothique, sur le côté occidental du Palais. Face à la place Notger, Delsaux (1821-1893) achève l’essentiel du chantier en 1853, mais des raisons financières l’empêchent de réaliser la décoration historiée qu’il a prévue pour la façade du nouveau palais provincial. Vingt-cinq ans plus tard, le gouverneur Jean-Charles de Luesemans prend l’avis d’une commission pour déterminer les sujets et les personnes les plus dignes d’illustrer le passé de « la Nation liégeoise ». Placés sous la responsabilité de l’architecte Lambert Noppius (1827-1889), une douzaine de sculpteurs vont travailler d’arrache-pied, de 1877 à 1884, pour réaliser 42 statues et 79 bas-reliefs qui racontent l’histoire de la principauté de Liège. Dès la mi-octobre 1880, 27 des 42 statues sont achevées, validées par la Commission et mises à leur emplacement respectif. Celle de Velbrück est parmi celles-ci.

Membre de cette équipe, Léon Mignon (Liège 1847 – Schaerbeek 1898) va réaliser quatre des 42 statues et représenter deux scènes historiques (La bataille de Steppes et L’institution de la Fête-Dieu). De retour d’un séjour de plusieurs mois à Rome, Léon Mignon s’est installé à Paris ; rentrant à Liège de temps à autre, il apporte sa contribution au chantier de décoration du Palais provincial. C’est aussi durant cette période qui va de 1876 à 1884 que l’artiste réalise ses œuvres majeures, celles qui lui assurent en tout cas une réelle notoriété : Li Toré et son vis-à-vis Le Bœuf de labour au repos.

Réalisée en pierre durant la même période, sa statue du prince-évêque Velbrück (Düsseldorf 1719 – Tongres 1784). Située juste à côté de la statue de Saint-Hubert, celle de Velbrück est à l’extrême-droite du péristyle, sur la partie inférieure, dans l’angle de retrait. Initialement réservée à des personnalités du Moyen Âge (pour éviter des polémiques), la façade du Palais provincial réserve quelques exceptions : décédé moins d’un siècle avant le chantier de décoration, François-Charles Velbrück est le plus « récent » d’entre tous et son règne est considéré unanimement comme l’un des plus remarquables de l’histoire de la principauté. Cette unanimité n’était guère rencontrée pour un personnage comme Sébastien Laruelle, dont la statue était initialement prévue à l’endroit où se trouve désormais Velbrück Contrairement au projet de décoration initial, aucune statue ne sera d’ailleurs consacrée à Laruelle, mais un bas-relief – placé juste à côté de Velbrück – évoque l’assassinat du bourgmestre de Liège.

Chanoine de la Cathédrale Saint-Lambert dès les années 1730, François-Charles de Velbrück est venu habiter Liège à partir de 1745 ; il entre alors dans le Conseil privé du prince-évêque. En l’absence de Jean-Théodore de Bavière, il s’occupe de la direction des affaires liégeoises et, jouissant de l’appui des « Français », est même pressenti à sa succession en 1763. Fin diplomate et ecclésiastique apprécié, Velbrück devra patienter : ce n’est qu’en 1772 qu’à l’unanimité du chapitre, il est élu prince-évêque de Liège (1772-1784). Chacun s’accorde à reconnaître que son règne a été remarquable et profitable à l’évolution des idées, du commerce et de l’industrie, ainsi que de la santé et de l’instruction. Le contraste avec son successeur accentue encore l’image positive de ce grand protecteur des artistes, ouvert aux idées nouvelles, qui permit la création de la Société d’Émulation, de la Société littéraire, des Académies et des Écoles. Mis à part le mausolée Velbrück, œuvre de François-Joseph Dewandre, il n’existe aucune sculpture de l’ancien prince-évêque à Liège quand Léon Mignon entreprend de le représenter.

L’éloignement ne permet pas d’apprécier à sa juste valeur le travail de précision réalisé par le sculpteur : outre le portrait très ressemblant, les plis, les effets des vêtements du prince-évêque et surtout les broderies et dentelles de sa chasuble sont d’une qualité exceptionnelle. Cette statue de Velbrück témoigne aussi que Léon Mignon n’est pas qu’un sculpteur animalier, même si son œuvre la plus connue à Liège reste Li Toré. Bénéficiaire d’une bourse de la Fondation Darchis, cet élève studieux de l’Académie des Beaux-Arts de Liège, qui fréquentait depuis son plus jeune âge l’atelier de Léopold Noppius, avait trouvé l’inspiration en Italie (1872-1876). Médaille d’or au salon de Paris en 1880 pour son taureau, il s’était installé dans la capitale française (1876-1884), avant d’être contraint à habiter Bruxelles pour pouvoir exécuter des commandes officielles du gouvernement : c’est l’époque de ses bustes, mais aussi de la statue équestre de Léopold II particulièrement remarquable, d’une série de bas-reliefs pour le Musée d’Art moderne de Bruxelles et le Musée des Beaux-Arts d’Anvers, ainsi que d’une Lady Godiva, sa dernière œuvre.

Sources

Julie GODINAS, Le palais de Liège, Namur, Institut du Patrimoine wallon, 2008, p. 96

http://www.chokier.com/FILES/PALAIS/PalaisDeLiege-Masy.html

Michel Péters sur http://fr.slideshare.net/guest78f5a/petit-historique-de-la-sainttor-des-tudiants-ligeois (s.v. août 2013)

Hugo LETTENS, Léon Mignon, dans Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 504-508

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. II, p. 231

Musée en plein air du Sart Tilman, Art&Fact asbl, Parcours d’art public. Ville de Liège, Liège, échevinat de l’Environnement et Musée en plein air du Sart Tilman, 1996

Georges DE FROIDCOURT, Velbrück, dans Biographie nationale, t. 26, col. 523-531

La Meuse, 2 octobre 1880

Façade du Palais provincial

Face à la place Notger

4000 Liège

Paul Delforge

Diffusion Institut Destrée © Sofam

Monument Roland de LASSUS

Statue à la mémoire de Roland de Lassus, réalisée par Barthélemy Frison, 23 mai 1853.

Au milieu du XIXe siècle, Mons, chef-lieu du Hainaut, n’a pas encore décidé quelle serait la première statue érigée dans l’espace public. L’initiative d’un tel monument n’est pas politiquement neutre. Jeune État né d’une révolution, la Belgique cherche à asseoir son autorité auprès des masses en mettant en évidence « ses » héros du passé. Déjà quelques « peintres d’histoire » ont commencé à s’inspirer d’événements du passé « belge » et les parlementaires ont décidé « d’honorer la mémoire des grands hommes belges » en encourageant toute initiative pour que fleurissent des statues dans l’espace public. D’emblée s’imposent comme « héros nationaux » : Pépin de Herstal, Thierry d’Alsace, Baudouin de Constantinople, Jean Ier de Brabant, Philippe le Bon et Charles Quint. Tandis que l’hôtel de ville de Bruxelles se couvre de près de 300 statues (entre 1844 et 1902), la façade du nouveau Palais provincial de Liège en accueille une quarantaine (entre 1877 et 1884). Chef de Cabinet, en charge de l’Intérieur (1847-1852), Charles Rogier invite chaque province à élever un monument digne des gloires nationales dans son chef-lieu. Dans le Hainaut, Roland de Lassus sera le premier personnage historique statufié dans l’espace public.

Ce natif de Mons est considéré comme la plus grande figure de la musique de la deuxième moitié du XVIe siècle. Enfant de chœur à l’église Saint-Nicolas de Mons, sa voix a enchanté plusieurs grandes cours d’Europe. Parti très tôt pour l’Italie, il se rend ensuite en Angleterre, se fixe un moment à Anvers, avant d’être engagé comme ténor par le duc de Bavière (1556) et d’être nommé maître de chapelle à Munich (1563-1594). Compositeur prolifique, il ne cesse d’alimenter les plus importants éditeurs d’Europe, à l’heure où l’imprimerie en est à ses débuts. En étant le premier à « commercialiser » ses « chansons » et sa musique religieuse, de Lassus sort des sentiers battus et, partout, il est accueilli comme « le prince des musiciens ». Sa notoriété n’avait pas échappé à Philippe Bosquier (Mons 1562, Avesnes 1636) : écrivain et prédicateur montois, ecclésiastique cultivé, personnage introduit auprès de plusieurs cours d’Europe, Bosquier fut le premier à suggérer aux magistrats de Mons, dans le premier tiers du XVIIe siècle, d’élever une statue de bronze en l’honneur de Roland de Lassus. À l’époque, il ne fut pas écouté.

Deux siècles plus tard, lors du Salon de Mons (juin 1846), un jeune sculpteur tournaisien présente quatre bustes, dont celui de Roland de Lattre, nom que le poète, bibliothécaire et polémiste montois Adolphe Mathieu (1804-1876) tente d’imposer pour désigner le Roland de Lassus. En ce milieu du XIXe siècle, les autorités locales nourrissent en effet plusieurs projets de monument et les défenseurs de Roland de Lassus se mobilisent. Ainsi, en 1849, une souscription est lancée par un jeune cercle de musique, la Société Roland de Lattre. En novembre 1850, un modèle en carton est présenté aux Montois ainsi qu’à une Commission appelée à décider de l’emplacement et du sujet. Le projet va passionner les Montois car, dans le même temps, un projet concurrent s’affiche : une statue dédiée à Baudouin de Constantinople. Finalement, avec le soutien de la Société des sciences, des arts et des lettres du Hainaut, la ville de Mons organise « un concours pour l’érection d’une statue en bronze honorant « Roland de Lattre » (1532-1594) » et c’est le jeune sculpteur tournaisien présent à Mons en 1846 qui l’emporte : apprenti-mouleur à la Manufacture de faïence de Tournai, Barthélemy Frison (1816-1877) a déjà été distingué par plusieurs prix à la suite de la formation en sculpture qu’il a suivie à l’Académie de Tournai. Remarqué à Paris où il suit une formation dans l’atelier privé de Ramey-Dumont, il y expose et reçoit des lauriers de l’Académie des Beaux-Arts ; diverses œuvres monumentales pour la ville de Paris lui permettent de vivre de son art dans la capitale française.

En 1851, le projet de Frison est retenu et, en juin 1852, la commission se rend à Paris pour examiner le modèle exécuté par l’artiste. La fonte est réalisée à Paris, chez Carnot en janvier 1853 et le 23 mai, il est inauguré en grandes pompes. La Grand Place de Mons a été abandonnée : la statue est installée sur la place du Parc. Sur le piédestal, une inscription rappelle que de Lassus a été :

« Prince des Musiciens de son temps »

La réalisation montoise procure une notoriété nouvelle à l’artiste : Barthélemy Frison poursuit sa carrière entre Paris et Tournai. Ses œuvres – le plus souvent en marbre – rencontrent beaucoup de succès lors des Salons et Expositions, tout en recevant des commandes officielles à Tournai, à Bruxelles comme à Paris. Ainsi, en 1866, il réalise le buste du violoniste Amédée Frison pour le cimetière Sud de Tournai.

Le premier monument public de la ville de Mons suscite cependant railleries et ricanements. Certains ne reconnaissent pas de qualités au musicien, d’autres s’amusent à ne retenir que quelques taches dans la vie du personnage, alors que l’on se moque aussi de l’orthographe « Roland Delattre » gravée dans le socle de la statue, car l’école favorable à « Roland de Lassus » a déjà démontré la justesse de ses arguments.

Aujourd’hui, ce monument a disparu. La statue a en effet été fondue par l’occupant allemand, dans les derniers mois de la Première Guerre mondiale. Un autre existe cependant, situé au pied de la collégiale Sainte-Waudru ; il s’intitule « Cantoria » et l’hommage au musicien est gravé dans la tranche du socle de quelques centimètres qui soutient le bronze de trois choristes réunis pour interpréter une partition de Roland de Lassus.

Ferdinand LOISE, dans Biographie nationale, t. 11, col. 386-418

Alphonse WAUTERS, Mathieu, dans Biographie nationale, t. 14, col. 33-44

J-B. VAN DEN EEDEN, dans Biographie nationale, t. 44, col. 439

J. DELECOURT, dans Biographie nationale, t. 2, col. 741

Jean WUILBAUT, Mons 1853-1868. Controverses autour de la statue de Baudouin de Constantinople, dans Annales du Cercle archéologique de Mons, Mons, 1988, t. 73, p. 1-45

Serge LE BAILLY DE TILLEGHEM, dans Jacques VAN LENNEP, La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 402-403

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 593

La Vie wallonne, III-IV, 1970, n°331-332, p. 546-547

Place du Parc

7000 Mons

Paul Delforge

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

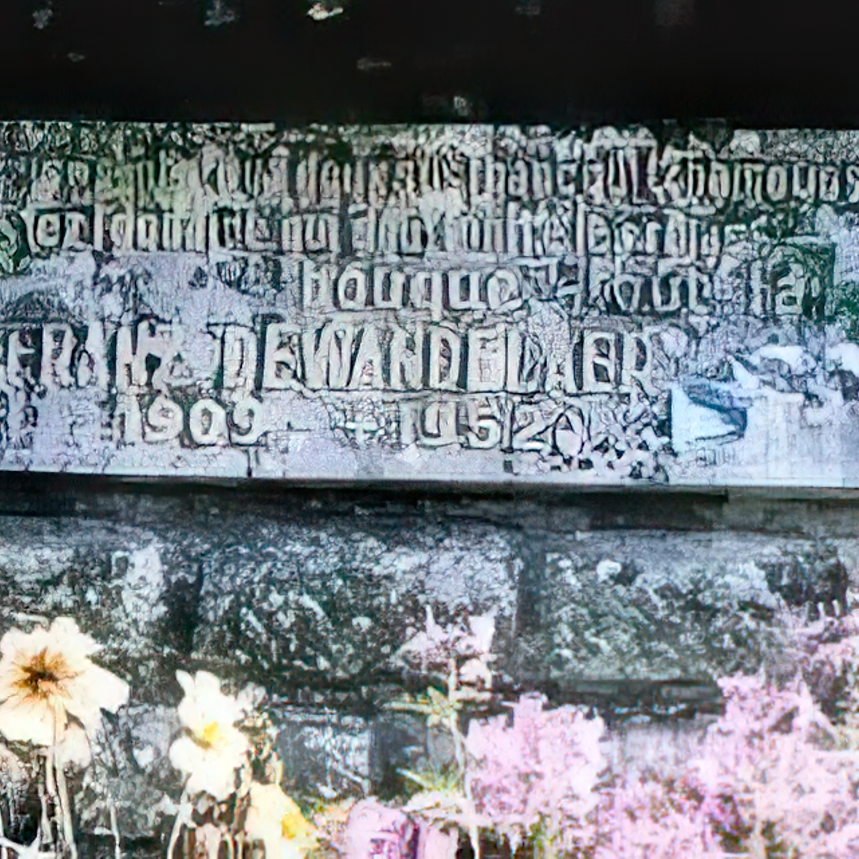

Mémorial Franz DEWANDELAER

Mémorial Franz Dewandelaer ; 22 septembre 1968.

Réalisé par Georges Aglane ( ?).

Espace public destiné à la rencontre et au loisir du plus grand nombre, le parc de la Dodaine, créé au début du XIXe siècle par le premier maire de la municipalité, offre de nombreuses possibilités de mise en évidence « d’un panthéon nivellois », soit par des statues, soit par des plaques mémorielles inaugurées à diverses époques. C’est ainsi qu’un carré est dédicacé à plusieurs plaques commémoratives d’illustres habitants de la cité : s’y retrouvent, dans un espace aéré, les Wallons Paul Collet, Albert du Bois et Franz Dewandelaer. Sur une pelouse, devant un buisson de charme, à quelques centimètres du sol, la plaque est ainsi mise en évidence et visible par tous.

Les admirateurs du poète Franz Dewandelaer (1909-1952) affirment que « son œuvre est une des plus fortes et des plus pathétiques de la poésie wallonne ». Nivelles, sa ville natale, est le thème central de nombreux écrits où il utilise souvent des images fortes, parfois violentes. Ayant exercé divers métiers avant de se fixer comme employé à l’administration communale de Nivelles (1934), il s’est lancé très tôt dans l’écriture poétique, en langue française comme en langue wallonne, avant de se lancer dans la composition de pièces de théâtre, au contenu engagé dans le combat politique, dans l’écriture de sketches radiophoniques, de contes, voire de chroniques pour des journaux et revues.

Après la Libération, il militera très activement dans le Mouvement wallon : mêlant ses convictions politiques à ses talents littéraires, il propose un hymne wallon en composant deux chœurs parlés, Bloc et Il était une fois, d’après la Lettre au roi de Jules Destrée. Puisant son inspiration dans des sources identiques à celles des surréalistes wallons, Dewandelaer compose la plupart de ses poèmes entre 1930 et 1936, mais beaucoup ne seront publiés que bien plus tard. Mobilisé en 1939, le soldat est arrêté au soir de la Campagne des Dix-Huit Jours, et emprisonné en Bavière. Rapatrié malade en 1941, il conservera toujours des séquelles de sa captivité. Il mourra en clinique des suites lointaines de sa captivité.

En septembre 1968, dans le cadre des fêtes de Wallonie, les autorités locales de Nivelles rendent un hommage appuyé à Dewandelaer. Sans conteste, cette initiative doit beaucoup à Émile Delvaille, ancien résistant, président de la section de Nivelles de Wallonie libre et conseiller communal. Le mémorial Dewandelaer semble être l’œuvre du sculpteur nivellois Georges Aglane. La phrase incrustée en lettres d’or sur une longue pierre rectangulaire est extraite de son recueil de poèmes en wallon, Bouquet tout fait :

« ‘isn’sont riquadeux sus l’banc qui tchamousse

Lezl dodaine qui doûrt intre les rojas

‘bouquet-tout fait

FRANZ DEWANDELAER

1909 – 1952 »

Source

Paul DELFORGE, Essai d’inventaire des lieux de mémoire liés au Mouvement wallon (1940-1997), dans Entre toponymie et utopie. Les lieux de la mémoire wallonne, (actes du colloque), sous la direction de Luc COURTOIS et Jean PIROTTE, Louvain-la-Neuve, Fondation Humblet, 1999, p. 285-300

Paul DELFORGE, Franz Dewandelaer, dans Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2000, t. I, p. 498

Georges LECOCQ, Pierre HUART, Dis, dessine-moi un monument… Nivelles. Petite histoire d’une entité au passé bien présent, Nivelles, Rif tout dju, mars 1995, p. 17

La Vie wallonne, 1952, p. 220 ; 1953, p. 118-140

Le Gaulois, n° 245, 30 août 1952, p. 6

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Archives Paul Collet, 14-22, Chemise Commémoration 1969, notamment article du Peuple, 24 septembre 1969

Parc de la Dodaine

1400 Nivelles

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Statue Louis GALLAIT

Dominant la partie du parc communal de Tournai qui donne accès à l’hôtel de ville, une imposante statue rend hommage au peintre Louis Gallait (1810-1887). Formé dans l’Académie de sa ville natale, le jeune artiste a connu assez rapidement le succès et a bénéficié d’importantes commandes du gouvernement belge pour réaliser des œuvres mettant en scène des épisodes de « l’histoire nationale belge ». Porte-drapeau wallon de l’école romantique belge, Louis Gallait a fait l’objet, de son vivant, d’une attention toute particulière de la part des autorités communales de Tournai. Il n’est pas dès lors pas étonnant qu’au lendemain de son décès (1887), l’administration s’empresse de faire ériger un monument à la mesure du talent de l’artiste tournaisien.

Le projet est confié au talent du jeune architecte Victor Horta (1861-1947) et du sculpteur Guillaume Charlier (1854-1925), artiste apprécié dans la cité des cinq clochers où il aura à s’occuper du chantier du Musée des Beaux-Arts (Mémorial Van Cutsem et groupe allégorique) et recevra la commande du monument Bara. Formé auprès des frères Geefs puis praticien chez le sculpteur liégeois Eugène Simonis, le jeune bruxellois Guillaume Charlier a séduit un riche collecteur avec un plâtre intitulé Le déluge. Cette œuvre de 1879 place le jeune orphelin sous la généreuse protection du mécène ; il peut ainsi suivre les cours de l’École des Beaux-Arts de Paris (1880) puis chez Cavelier (1884-1886). Entre-temps, le Prix de Rome 1882 lui offre la possibilité de séjourner en Italie (1882-1884). Honoré par diverses distinctions lors des Salons où il présente ses œuvres d’inspirations diverses, il apporte à la sculpture de son temps un style propre, où s’exprime en permanence une forme de douleur de vivre due aux difficiles conditions matérielles des milieux ouvriers ou des nécessiteux. Dans l’ombre de Constantin Meunier, il s’attache à représenter plusieurs travailleurs (houilleur, marin, etc.) en pleine activité. Jeune portraitiste, il répond à de nombreuses commandes officielles ou privées et reçoit une chance importante avec le monument Gallait.

Pour cette statue en pied, Charlier représente Louis Gallait tenant en main sa palette de peintures ; coulée par la Compagnie des Bronzes de Bruxelles, la sculpture est placée sur un socle en pierre dû à Victor Horta, dont la signature apparaît ostensiblement à l’avant gauche. Particulièrement travaillés, trois reliefs en bronze décorent le socle en retenant trois dates majeures liant Gallait à Tournai : l’accueil du peintre par les autorités tournaisiennes après son premier succès à Gand en 1832 ; les fastes du jubilé artistique organisé à Tournai le 9 septembre 1883 ; le cortège funèbre du 23 novembre 1887. Au pied du monument, sur la partie avant, des palmes sont disposées pêle-mêle autour du blason de la cité. L’inauguration du monument a fait l’objet d’une cérémonie en grandes pompes, le 20 septembre 1891, l’inscrivant dans la tradition – maintenue en Wallonie – de la célébration des Journées de Septembre de 1830. C’est à une véritable glorification de la figure de Louis Gallait que procède la ville de Tournai, trois ans à peine après sa disparition.

Sources

Alain DIERKENS, La statuaire publique, dans L'architecture, la sculpture et l'art des jardins à Bruxelles et en Wallonie, Bruxelles, La Renaissance du Livre, 1995, p. 247

Serge LE BAILLY DE TILLEGHEM, Louis Gallait (1810-1887). La gloire d’un romantique, Bruxelles, Crédit communal, 1987, p. 22

Jacky LEGGE, Tournai, tome II : Monuments et statues, Gloucestershire, Éd. Tempus, 2005, coll. Mémoire en images, p. 26-29

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 209

Parc communal

Square Bonduelle

7500 Tournai

Paul Delforge

Paul Delforge

Buste Paul HENRICOT

Buste de Paul Henricot, réalisé par Alfred Courtens,1948.

À Court-Saint-Étienne, c’est surtout le nom d’Émile Henricot qui est connu. Un monument a d’ailleurs été élevé en son honneur, dès 1911, sur la place des Déportés, face au hall n°11 de la première usine dont il est devenu copropriétaire en 1867, avant d’en devenir l’actionnaire principal (1873), puis le seul propriétaire (1883). C’est autour de la prospère et moderne Usine Émile Henricot et de ses ateliers que va se développer l’entité de Court-Saint-Étienne, au tournant des XIXe et XXe siècles. Lorsque le « patron » disparaît en 1910, ses deux fils sont prêts à prendre le relais. Ayant été diplômés par l’Université de Liège comme ingénieurs civils, Paul (1873-1948) et Fernand (1871-1933) sont employés par la société depuis les dernières années du XIXe siècle et en deviennent les nouveaux directeurs dès 1910. À l’instar de son père qui fut aussi échevin, député puis sénateur, Paul Henricot se lance en politique, restant fidèle aux idées libérales. Entré au conseil communal de Court-Saint-Étienne dès 1910 où il remplace son père directement comme échevin, il est désigné au Sénat, en 1924, en remplacement de Joseph Berger décédé. De 1924 à 1946, il restera sénateur provincial du Brabant et assumera notamment la présidence du groupe libéral à partir de 1937.

Comme son père, Paul Henricot témoigne d’attention à l’égard de son personnel en faisant construire un Foyer populaire (1913) ou en veillant à l’approvisionnement alimentaire durant les deux guerres mondiales. Resté seul à la direction de l’importante usine de Court-Saint-Étienne (1933), Paul Henricot fait l’objet d’un hommage particulier au lendemain de son décès, à Bruxelles, en 1948.

À l’initiative du personnel de l’entreprise, le disparu est honoré – comme son père en 1911 – d’un monument dont la réalisation est confiée au sculpteur bruxellois Alfred Courtens (1889-1967). Ayant grandi dans une famille de peintres, sculpteurs et architecte, le fils de Franz Courtens a bénéficié des conseils de Charles Van der Stappen à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, avant de suivre les cours de Thomas Vinçotte à l’Institut supérieur national des Beaux-Arts à Anvers. Prix Godecharle 1913 (grâce à un Caprice exceptionnel, Le Caprice est le nom de l’œuvre audacieuse qu’il vient de réaliser), le jeune artiste a cherché à sortir des sentiers battus ; mais, après la Grande Guerre, il répondra essentiellement à des commandes officielles, tout en accordant beaucoup d’attention à la famille royale de Belgique (notamment monument reine Elisabeth à Eisden, Léopold II à Ostende, reine Astrid à Courtrai, Léopold III à Courtrai, etc.). Désormais, la production de Courtens va correspondre à la volonté des autorités nationales d’honorer les victimes de la Grande Guerre et de réaffirmer le projet politique de 1830.

Ses monuments sont essentiellement implantés en Flandre et à Bruxelles, mais pas seulement : il signe en effet le monument de La Louvière, de Virton et de Sombreffe pour les victimes de 14-18 et, en 1949, il est le lauréat du concours visant à ériger La borne de la Libération à Hértain, première localité libérée par les troupes britanniques en 1944. Des bustes lui sont aussi commandés par des diplomates, des hommes politiques (Gutt, Pholien, etc.), des industriels ou en leur honneur, comme c’est le cas à Court-Saint-Étienne. « Illustrateur du sentiment patriotique belge », médailleur et statuaire de la Cour, Courtens est absorbé par la statuaire publique. De 1927 à 1951, il enseigne aussi le modelage et la sculpture à l’Académie de Dendermonde (la ville dont sa famille est originaire). Le mémorial Paul Henricot est une synthèse du savoir-faire éprouvé de Courtens : sur une haute stèle rectangulaire en pierre bleue, le profil gauche de l’industriel en buste est réalisé en bas-relief dans un cartouche en bronze. Simple, la dédicace est gravée dans la partie inférieure :

A PAUL HENRICOT

1873 – 1948

LE

PERSONNEL RECONNAISSANT

Rénové en 2008 et dégagé de la végétation qui l’étouffait, le monument « Paul Henricot » est installé à proximité de l’ancienne usine n°2, entre l’ancienne conciergerie (datant de 1908) et les anciens Grands Bureaux (construits en 1926 et transformés en un Centre d'éducation et de formation en alternance CEFA).

Jean-Jacques HEIRWEGH, Patrons pour l’éternité, dans Serge JAUMAIN et Kenneth BERTRAMS (dir.), Patrons, gens d’affaires et banquiers. Hommages à Ginette Kurgan-van Hentenryk, Bruxelles, Le Livre Timperman, 2004, p. 435

Axelle DE SCHAETZEN, Alfred Courtens, sculpteur, catalogue de l’exposition du Musée des Beaux-Arts d’Ixelles, juin-septembre 2012, Bruxelles, Racine, 2012

Judith OGONOVSZKY-STEFFENS, Alfred Courtens, dans Nouvelle biographie nationale, vol. 6, p. 87-91

Judith OGONOVSZKY-STEFFENS, Les Courtens. Deux générations d’artistes, Mouscron, 1999

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 262

Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 363

Paul VAN MOLLE, Le Parlement belge 1894-1972, Ledeberg-Gand, Erasme, 1972, p. 174

Rue Belotte 5

1490 Court-Saint-Étienne

Paul Delforge

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

Plaque Luc JAVAUX

Plaque Luc Javaux, 18 septembre 2003.

Après la Première Guerre mondiale, François Bovesse a donné ses lettres de noblesse au décret de l’Assemblée wallonne instaurant une fête de la Wallonie. Avec la création en 1923 du Comité de Wallonie, l’organisation des fêtes à Namur est désormais structurée et pérennisée : désormais, des manifestations rendent hommage aux volontaires wallons qui ont contribué aux Journées de Septembre 1830. Mêlant discours politique, folklore wallon et namurois, le rendez-vous annuel de septembre prend plusieurs déclinaisons dont l’inauguration de plaques commémoratives en souvenir de « grands Namurois ».

Depuis 1925 et la plaque apposée sur la « maison natale » de Félicien Rops, d’autres plaques sont régulièrement inaugurées.

Ainsi en est-il en septembre 2003, rue Fumal, avec la plaque honorant Luc Javaux. L’avocat, militant wallon et pilote de la Royal Air Force ainsi « statufié » dans l’espace public bénéficie depuis lors d’un arrêt lors du « parcours des plaques », manifestation devenue traditionnelle dans le programme des fêtes de Wallonie, à Namur.

Élève de l’historien wallon Fernand Danhaive, Luc Javaux s’est engagé dans la défense de la Wallonie dès l’Athénée de Namur : président de la Fédération des Élèves du dudit Athénée, cofondateur de la Fédération des Universitaires wallons quand il étudie le Droit à l’Université, fondateur de la première Bibliothèque publique de Wallonie, il participe aux congrès wallons des années 1930, rédige des articles et donne des conférences : son combat pour la Wallonie s’accompagne d’un engagement contre la montée des dictatures, et en faveur d’une politique de solidarité avec les puissances démocratiques d’Europe. Docteur en Droit de l’Université libre de Bruxelles (1935), avocat inscrit au barreau de Namur (1937), animateur des Amitiés françaises (1938), responsable de la section namuroise de la Ligue des Intellectuels wallons (1938), il est proche de François Bovesse dont il partage les idées wallonnes et libérales, tout en se prononçant davantage en faveur du fédéralisme.

En 1939-1940, cet intellectuel tire les conclusions pratiques de son engagement.

Ayant choisi d’effectuer son service militaire dans l’aviation (1935), il avait poursuivi à ses frais sa formation professionnelle de pilote. Dès août 1939, il est rappelé au 3e régiment d’aéronautique et, quelques mois plus tard, il participe activement à la Campagne des Dix-huit Jours. Incapable d’accepter la capitulation du 28 mai 1940, l’aviateur s’engage dans la Royal Air Force (RAF) et est l’un des premiers volontaires belges à participer en vol à la Bataille d’Angleterre.

Promu Flight Lieutenant (capitaine) en 1943 en raison de ses nombreux faits d’armes, Croix de Guerre cité à l’ordre du jour, il est chargé à sa demande d’une mission aérienne jusqu’en Chine.

Aux manettes de son Mosquito, Luc Javaux se tue le 18 octobre 1943 à Ranchi, aux Indes britanniques, lorsque son avion est pris dans un violent typhon.

Le texte de ses dernières volontés précise : je désire être incinéré. Pas de participation religieuse quelconque. Sur les simples choses qui pourraient rappeler ma mémoire, indiquer uniquement :

Luc Javaux / Namur 16 août 1911 : Tombé le…/ Mort pour la Wallonie française.

Toute inscription modifiant la dernière ligne du texte ci-dessus constituerait une véritable trahison de mes volontés les plus chères.

Ce sera chose faite en 1961, lorsque les cendres de Luc Javaux sont rapatriées au cimetière de Fleurus : il s’agissait alors du tout premier hommage public rendu tout à la fois au pionnier, au militant de la cause wallonne et au héros du ciel pour la défense des libertés.

Après la monographie que lui consacra Laurent Lévêque sur base d’archives familiales inédites (1993), Luc Javaux fut mieux connu des Namurois et la plaque apposée en 2003, au 8 de la rue Fumal, contribue à entretenir son souvenir en évoquant ses engagements passés. Aux couleurs de la Wallonie, les lettres rouges sur fond jaune rappelle :

ICI VECUT 1911 - 1943

LUC JAVAUX

Militant universitaire wallon. Avocat.

Volontaire à la Royal Air Force

durant la « Bataille d’Angleterre ».

Il a dédié sa vie et ses combats

à la liberté et l’avenir de

LA WALLONIE

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Laurent LÉVÊQUE, Luc Javaux. Combats pour la Wallonie, Charleroi, Institut Jules Destrée, 1993

Laurent LÉVÊQUE, Luc Javaux, dans Nouvelle Biographie nationale, t. IV, p. 232-234

Paul DELFORGE, Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2001, t. II, p. 866-867

http://www.canaris1790.be/fr/index.php?id=13&viebat=2003 (s.v. juillet 2015)

Rue Fumal 8

5000 Namur

Paul Delforge