Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

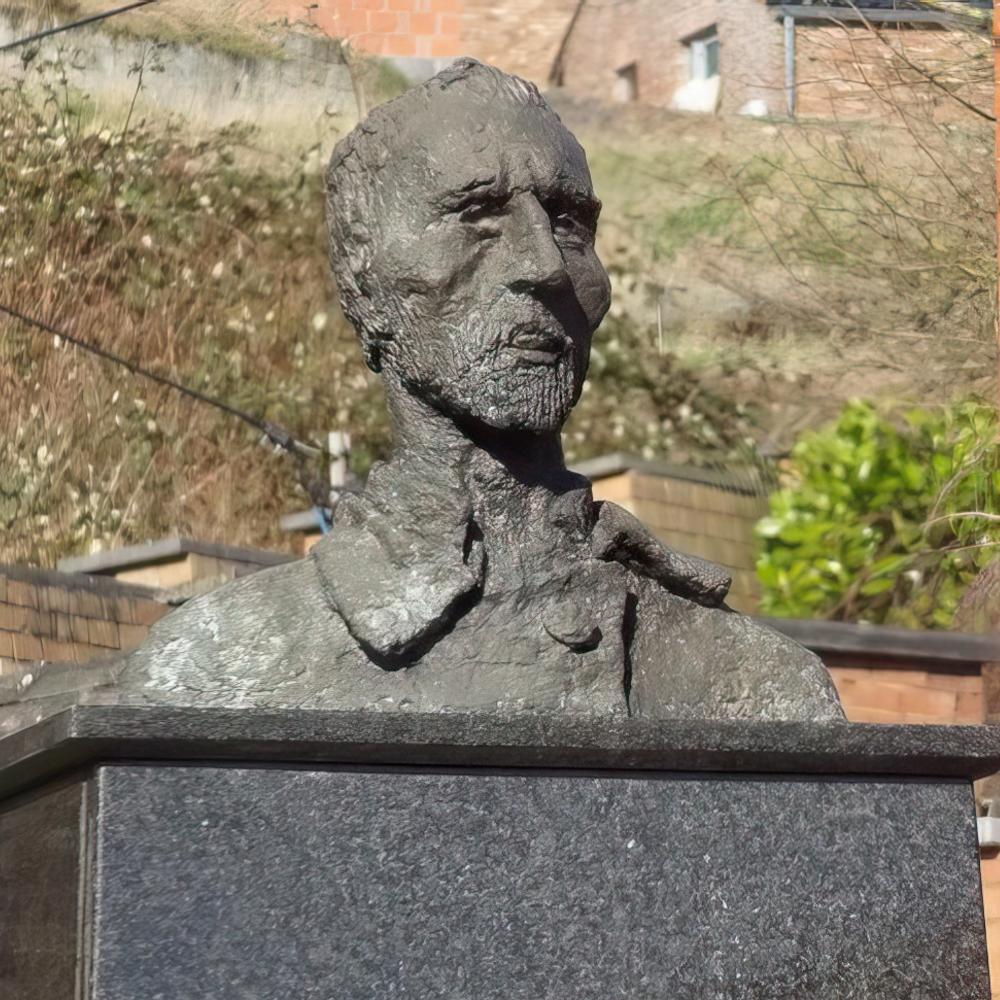

Monument Nicolas PIETKIN

À l’annonce du décès de l’abbé Pietkin, en janvier 1921, un important mouvement de sympathies et d’hommages s’est manifesté à l’égard du défenseur acharné de la Wallonie malmédienne. Il est vrai que son décès survenait au moment de l’annexion des communes malmédiennes à la Belgique. Haut-Commissaire royal, chargé en 1920 de la supervision du « plébiscite populaire » destiné à valider les décisions du premier traité de Versailles (28 juin 1919), le général Baltia en personne accompagne le cortège funèbre, représentant ainsi l’ensemble des autorités du pays. Dès ce moment, le bureau permanent de l’Assemblée wallonne annonce son intention d’élever un monument en l’honneur du héros de l’irrédentisme malmédien, du « champion de la culture latine dans les cantons naguère rattachés à l’Allemagne ». Une souscription publique est lancée. Elle connaît un vrai succès – 13 villes wallonnes et de nombreux particuliers – tant l’engagement de l’abbé Pietkin est devenu emblématique.

L’abbé Pietkin

Né à Malmedy en 1849, le jeune Nicolas Pietkin relève alors de la Prusse, puisque les Traités de Vienne de 1815 ont rattaché les Wallons de Malmedy à ce royaume, en se référant aux anciennes limites des diocèses de Cologne et de Liège. Stavelot et Malmedy sont donc séparés, mais les habitants de cette dernière jouissent d’un réel régime de liberté religieuse et linguistique jusqu’au moment où la politique bismarckienne de germanisation fait sentir ses premiers effets (dernier quart du XIXe siècle). Le jeune Pietkin a fait ses études aux Collèges de Malmedy et de Neuss, avant de les poursuivre à l’Université de Bonn où il est diplômé en Philosophie et en Théologie. Ordonné prêtre à Cologne le 24 août 1875, il s’exile pour éviter les excès du Kulturkampf, travaille comme précepteur dans diverses familles, en France et en Belgique, avant de rentrer chez lui, en 1879, bien décidé à tout faire pour préserver la langue française des attaques de la politique officielle allemande. Avec d’autres prêtres des paroisses avoisinantes, l’abbé multiplie les actes de résistance pour défendre l’emploi du français en Wallonie prussienne. Surnommé par les Allemands le Loup des Ardennes, fondateur, avec son neveu l’écrivain Henri Bragard, du Club wallon de Malmedy, membre de la Société de Littérature wallonne où il représente la Wallonie malmédienne, l’abbé Pietkin est arrêté au tout début de la Première Guerre mondiale. Il ne survivra que trois années à l’Armistice et aura juste le temps d’assister au redressement des frontières consécutif au 1er traité de Versailles.

Sa disparition en janvier 1921 est l’occasion d’une mobilisation publique importante. Trois ans après la fin de la guerre, de nombreuses sociétés wallonnes et ligues de défense de la langue française ouvrent des listes de souscription. De commune entente avec l’Assemblée wallonne et l’Union nationale wallonne, Malmedy érigera le monument, sous le patronage du lieutenant général Baltia.

Œuvre du sculpteur Georges Petit (1879-1958), la stèle quadrangulaire, en pierre bleue, haute de sept mètres, accueille à son sommet un groupe en bronze vert représentant la Louve romaine, symbole de la culture latine ; sur la partie inférieure, orné d’une croix et entouré d’une couronne de chêne et de laurier, un médaillon de bronze d’un mètre vingt reproduit les traits de l’abbé Pietkin.

L’inscription principale indique :

Au patriote malmédien

Nicolas Pietkin

Curé de Sourbrodt

Défenseur de la civilisation latine

La Wallonie reconnaissante

1849-1921

Monument érigé par souscription publique,

à l’initiative de l’Assemblée wallonne sous le

patronage du général baron Baltia, haut com-

missaire du Roi et des villes de Charleroi,

Huy, Ixelles, Liège, Mons, Namur, Nivelles,

Pepinster, Spa, Stavelot, Tournai et Verviers.

Sur les faces latérales, en relief, apparaissent deux citations empruntées à l’abbé Pietkin, dans son chant Todis Walons ! écrit en 1898 :

Efants d’ Mâm’dî, nos-autes nos èstans fîrs,

Come nos vîs péres, d’èsse co todis Walons !

Nihil Walloniae a me alienum puto

Le sculpteur Georges Petit

Né à Lille, de parents liégeois, le sculpteur Georges Petit a grandi à Liège où il a reçu une formation artistique à l’Académie des Beaux-Arts. Élève de Prosper Drion, Jean Herman et Frans Vermeylen, il deviendra plus tard professeur de cette Académie. Très tôt, la maîtrise dont fait preuve le sculpteur lui vaut de nombreuses commandes officielles. Marqué par la Grande Guerre, l’artiste y puise une force qui se retrouve dans ses réalisations des années 1917 à 1927, période où s’inscrit le monument Pietkin. Ensuite, comme épuisé par tant de souffrances, il choisit la peinture de chevalet et devient plus léger, sans tomber dans la facilité. Les visages humains tendent à disparaître et tant les paysages que les traditions wallonnes l’inspirent : en peinture, comme dans ses médailles (qui sont très nombreuses et d’excellente facture), voire dans les quelques sculptures qu’il exécute encore, comme la Tradition commandée par le Musée de la Vie wallonne. Parmi toutes les œuvres de Georges Petit, le monument Pietkin (le médaillon était achevé dès 1925) est certainement celui dont l’existence est la plus chahutée.

La stèle est en effet inaugurée le 3 octobre 1926 dans un climat passionné. Une partie du clergé local a en effet protesté contre l’architecture générale du monument et son caractère païen. À l’initiative de l’abbé Toussaint, curé de Waimes, relayé dans un premier temps par La Libre Belgique et la Gazette de Liège, une campagne d’opposition aux « deux Romains tétant la Louve » a mobilisé l’opinion : immorale, indécente, païenne, les qualificatifs employés pour désigner la stèle cachent pourtant mal la germanophilie de l’abbé Toussaint. Quand celle-ci est dénoncée, plusieurs signataires de la protestation du clergé malmédien se rétractent. La journée d’inauguration sera dès lors consensuelle, sous les auspices de l’Assemblée wallonne et de son secrétaire général, Joseph-Maurice Remouchamps. Parmi les personnalités qui ont fait le déplacement figurent un représentant officiel du gouvernement belge, les consuls de France et d’Italie, des parlementaires wallons, ainsi que les bourgmestres de Liège et Verviers et un représentant officiel de la ville de Namur, notamment. Le général Baltia s’était fait excuser. L’inauguration est mise à profit pour rééditer le chant Todis Walons écrit par Pietkin en collaboration avec Guillaume Bodet (10 septembre 1898) et pour rappeler la mémoire d’autres défenseurs de la culture française : les curés Joseph Dethier, Henri Herbrand, Henri Robert, les instituteurs Jules Koch, Louis Thunus, François Dethier, Martin Bodarwé et Joseph Serexhe, ainsi qu’Olivier Lebierre et le papetier Steinbach. Les autorités de Sourbrodt ont mobilisé la population ; les drapeaux sont nombreux, aux couleurs belges, wallonnes, malmédiennes, françaises et italiennes. L’histoire du monument ne s’arrête cependant pas là.

Durant l’hiver 1940, des habitants de la région témoignent de leurs sympathies nazies en endommageant le monument Pietkin. La louve romaine est abattue et les traits de Pietkin sont burinés. Généralement, on attribue aux soldats allemands la détérioration du monument en juin 1940, mais, après la guerre, les auteurs sont clairement identifiés et condamnés par la Cour d’Appel de Liège (16 mai 1952) à payer des dommages et intérêts. Influencées par l’opinion publique et quelques articles de journaux surtout wallons, les autorités locales vont jusqu’au bout de la procédure judiciaire et entament les travaux de restauration du monument Pietkin au milieu des années 1950. Se gardant d’inviter officiellement les milieux wallons qui ont maintes fois plaidé en faveur de la restauration du monument, l’administration communale de Robertville inaugure, le 2 juin 1957, la haute colonne de pierres surmontée de la louve romaine, symbole de la latinité, et portant en médaillon l’effigie de l’abbé Pietkin. Des manifestations à portée symbolique différente se déroulent épisodiquement au pied de ce monument situé sur la route de Botrange.

Sur le bas du monument actuel, on retrouve les inscriptions similaires à celles de 1926, à savoir :

Monument érigé par souscription publique à

l’initiative de l’Assemblée wallonne sous le

patronage du lieutenant général baron Baltia

haut commissaire royal et des villes de

Charleroi, Dinant, Huy, Ixelles, Liège, Mons, Namur,

Nivelles, Pepinster, Spa, Stavelot, Tournai et Verviers.

MCMXXVI

L’inscription suivante résume la restauration de la manière suivante :

Détruit en 1940

a été reconstruit en 1956 à l’initiative

de l’administration communale

de Robertville

La Vie wallonne, 1ère année, n°6, 15 février 1921, p. 282-282

La Terre wallonne, 1924, t. 10, n°56, p.121

La Vie wallonne, septembre 1926, LXXIII, p. 31-51, 52-54

La Terre wallonne, 1927, t. 16, n°95-96, p. 365

Le Gaulois, 4 mars 1950, n°183, p. 4

La Wallonie nouvelle, 1938, n°28, p. 2

La Vie wallonne, II, 1957, n°278, p. 134-139

Rue de Botrange

4950 Sourbrodt (Waismes)

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

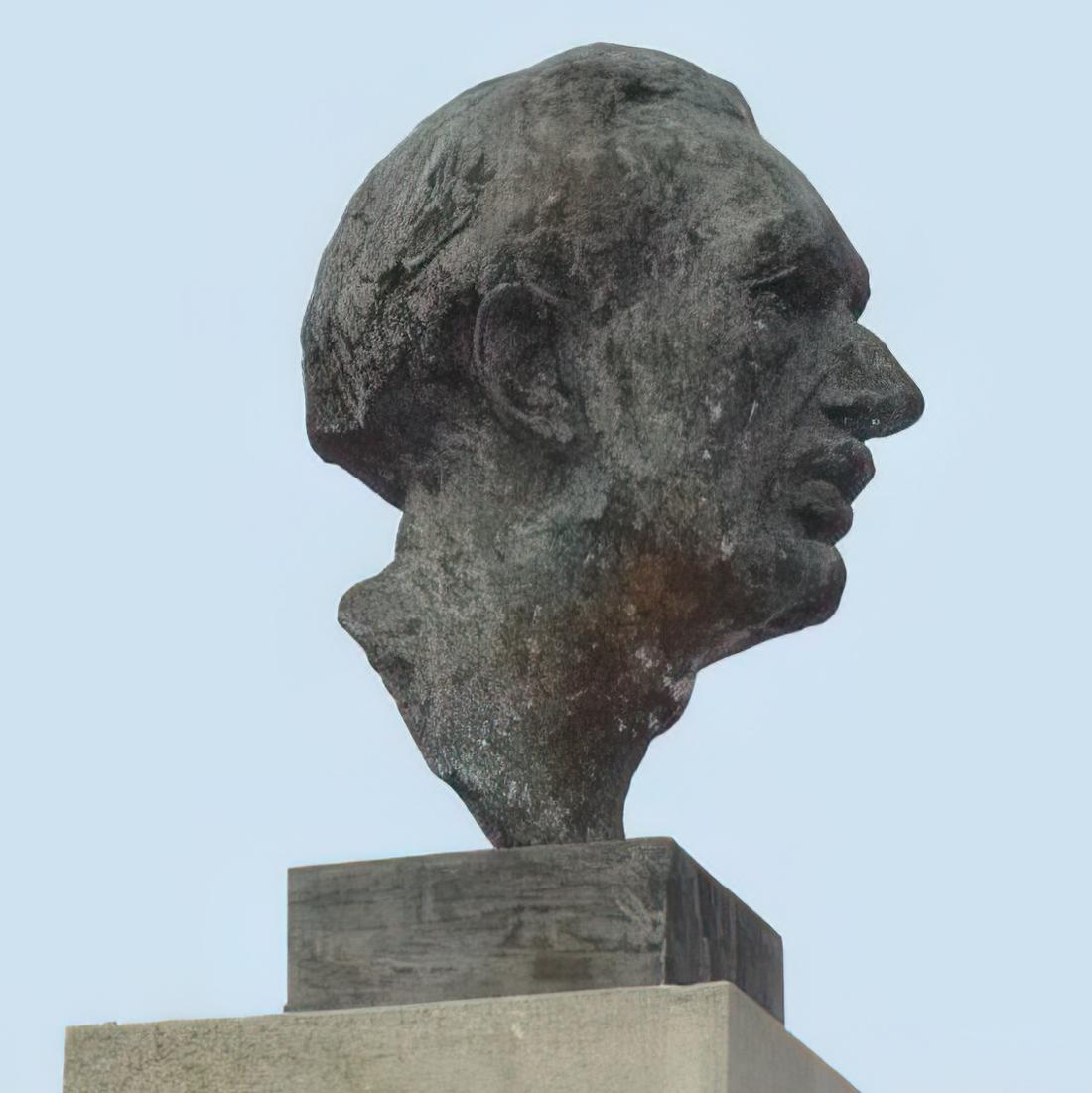

Monument Philippe-Charles SCHMERLING

Monument Schmerling, 5 septembre 2001.

Réalisé à partir de la copie d’un buste de Léon Mignon.

Grâce aux recherches et aux découvertes de Philippe-Charles Schmerling (1790-1836), la Wallonie peut être considérée comme le berceau des recherches préhistoriques. Ses découvertes dans la deuxième grotte dite d’Engis, vers 1829-1830, le conduisent à étayer les bases vraiment scientifiques de l’ancienneté de l’espèce humaine. Schmerling est le premier à consigner cette théorie par écrit. Si la calotte crânienne humaine qu’il a découverte ne donne pas naissance à « l’homme engisien », elle ouvre la voie à l’affirmation et à la confirmation d’une thèse solide sur les origines de l’homme lorsqu’en 1856 est découvert l’homme de Neandertal. Le crâne I d’Engis remonte bien au Néolithique. Quant au 2e crâne découvert, examiné avec attention par le professeur Fraipont (1936), il s’agit bien de celui d’un enfant néandertalien…

Un monument se devait de rendre hommage à celui qui avait fixé les bases d’une nouvelle discipline, plus précisément à :

Ph.-C. SCHMERLING (1791 -1836)

Fondateur de la paléontologie humaine

Généreux médecin

Professeur de zoologie à l’Université de Liège

Dans le district de Liège, l’homme est contemporain

de l’ours des cavernes et de plusieurs espèces éteintes.

(Schmerling, 1833-1834)

Telle est la dédicace gravée sur une plaque de bronze qui est incrustée sur le bloc en calcaire brut qui sert de piédestal au buste de Schmerling. Aux Awirs, sur la commune de Flémalle, une large esplanade est en effet consacrée à l’illustre personnage dont Léon Mignon avait réalisé le buste pour l’Académie dans les années 1884-1885. À partir d’un modèle en terre approuvé par son commanditaire, Léon Mignon cisèle en effet dans le marbre les traits de l’anthropologue. Ce buste en marbre de 80 centimètres de haut se trouve dans la galerie des bustes de l’Académie. C’est sa copie conforme qui a été reproduite pour être installée un siècle plus tard à Flémalle.

Même si son œuvre la plus connue à Liège reste Li Toré, Léon Mignon (Liège 1847 – Schaerbeek 1898) n’est pas qu’un sculpteur animalier. Bénéficiaire d’une bourse de la Fondation Darchis, cet élève studieux de l’Académie des Beaux-Arts de Liège, qui fréquentait depuis son plus jeune âge l’atelier de Léopold Noppius, avait trouvé l’inspiration en Italie (1872-1876). Médaille d’or au salon de Paris en 1880 pour son taureau, il s’était installé à Paris (1876-1884) avant d’être contraint de venir habiter Bruxelles pour pouvoir exécuter des commandes officielles du gouvernement : c’est l’époque de ses bustes, mais aussi de la statue équestre de Léopold II particulièrement remarquable, d’une série de bas-reliefs pour le Musée d’Art moderne de Bruxelles et le Musée des Beaux-Arts d’Anvers, ainsi que d’une Lady Godiva, sa dernière œuvre.

Signataire du buste de Schmerling, Mignon ne l’a pas connu. En effet, originaire de Delft où il était né en 1790, Schmerling est décédé jeune, à Liège, en 1836. Avec sa formation de médecin, il avait entamé sa carrière dans l’armée des Pays-Bas (1812-1816), avant de s’établir comme médecin civil à Venlo d’abord, à Liège ensuite où il s’établit en 1822. Il y a repris des études et défend sa thèse en 1825. Quatre ans plus tard, il est interrogé par un directeur de carrières à Chockier qui a découvert des ossements : Schmerling se passionne alors pour la question et explore une soixantaine de grottes autour de la Meuse et de la Vesdre, et en dresse une description approfondie. Entreprenant ses « excursions » entre deux visites de patient, il publie sans que l’intérêt capital de ses découvertes n’alerte la communauté scientifique de son temps. Membre de la classe des sciences de l’Académie de Belgique (1834), chargé du cours de zoologie à l’Université de Liège, co-fondateur de la Société des Sciences de Liège (1835), il disparaît en 1836 en laissant une riche collection d’ossements qui ne sera exploitée que bien plus tard.

Non loin de l’endroit où le monument Schmerling a été inauguré en 1989, se trouvaient, le long de la rue des Awirs, quatre grottes : l’une d’elles a disparu dans l’exploitation d’une carrière ; dans Li Trô Cwaheûr, Schmerling a découvert des ossements humains et d’animaux aujourd’hui disparus. En 1899, d’autres chercheurs ont exploré la quatrième grotte qui révéla l’existence d’une sépulture néolithique comprenant les restes de quatre individus. L’initiative du monument remonte à 1988 et en revient au professeur Hamoir du département de Paléontologie de l’Université de Liège, à l’absl « Science et Culture », et aux « Chercheurs de Wallonie ». Sous la conduite de la firme liégeoise Menchior, la pierre calcaire offerte par la société Carmeuse a été taillée par la maison Opsomer (Ivoz-Ramet) qui réalisa aussi la plaque. Si de hautes personnalités (notamment André Cools) assistent à l’inauguration, le monument est aussi un projet partagé par les habitants, notamment par ceux qui acceptèrent de concéder de leur terrain pour accueillir la pierre commémorative. Néanmoins, son emplacement initial, en contrebas de la cavité, n’est pas idéal ; en raison de l’importance de Schmerling, il est décidé d’accorder une meilleure visibilité à son monument qui est déplacé sur la place de l’Église Saint-Étienne (2001). Le projet est mené par les autorités communales et la Direction de l’Archéologie du MET, avec l’appui du Préhistosite de Ramioul et des initiateurs du projet en 1989. La nouvelle inauguration coïncide avec l’organisation du XIVe Congrès de l’UISPP-Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques (5 septembre 2001). Dans le même temps, les habitants du quartier se mobilisent autour d’un projet-mémoire (avec le soutien de Qualité-Village-Wallonie asbl).

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

http://www.trekearth.com/gallery/Europe/Belgium/Wallonia/Liege/Awirs/photo334414.htm

http://www.hermalle-sous-huy.be/fr/tourisme-hermalle.html (s.v. octobre 2013)

Léon FREDERICQ, Ph-Ch. Schmerling, dans Biographie nationale, t. XXI, Bruxelles, 1913, p. 728-734

Liliane HENDERICKX, Ph-Ch. Schmerling, dans Nouvelle Biographie nationale, t. III, p. 288-

Jacques VAN LENNEP, Les bustes de l’Académie royale de Belgique. Histoire et catalogue raisonné précédés d’un essai. Le portrait sculpté depuis la Renaissance, Bruxelles, Académie royale, 1993, p. 376-377

Willy LEMOINE, Léon Mignon, dans Biographie nationale, t. XXXIII, col. 491-493

Hugo LETTENS, Léon Mignon, dans Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 504-508

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. II, p. 231

Musée en plein air du Sart Tilman, Art&Fact asbl, Parcours d’art public. Ville de Liège, Liège, échevinat de l’Environnement et Musée en plein air du Sart Tilman, 1996

Les Chroniques, Flémalle, commission historique, 2010 sur http://www.flemalle.be/ckfinder/userfiles/files/Philippe-Charles%20Schmerling,%20pr%C3%A9curseur.pdf (s.v. mai 2014)

Michel TOUSSAINT, Les hommes fossiles en Wallonie, Carnets du Patrimoine, n°33, Namur, 2001

Michel TOUSSAINT, Déplacement du monument Schmerling, dans Chronique de l’archéologie wallonne, Namur, Ministère de la région wallonne, 2002, n°10, actualité archéologique 2001, p. 99-101

Place de l’Église Saint-Étienne

4400 Flémalle

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Buste Vincent Van Gogh

Buste Vincent Van Gogh, 22 mars 1958.

Réalisé par Ossip Zadkine.

Situé au cœur d’un rond-point aménagé et arboré, près de la place Saint-Pierre, à Wasmes, un buste de Vincent Van Gogh rappelle que le célèbre artiste résida pendant quelques mois dans le Borinage. Le buste est posé sur une stèle en marbre noir ; une inscription en lettres blanches indique simplement :

VAN GOGH

1853 – 1890

Afin de faire face au vandalisme, l’œuvre exposée est une copie de l’originale réalisée par Ossip Zadkine et conservée dans le hall d’entrée de la maison communale de Colfontaine. Une niche vitrée protège en effet le bronze que l’artiste avait légendé :

« D’ici partit Vincent Van Gogh à la recherche du soleil et de soi-même. Année 1880 ».

En effet, de 1878 à 1879, Van Gogh réside tour à tour à Pâturages (rue de l’Église) et à Wasmes (actuelle rue Wilson). Il partage sa foi évangélique avec les fidèles du Salon de Bébé, le premier foyer protestant de la localité.

Né à Zundert, aux Pays-Bas, en 1853, Vincent Van Gogh a connu une scolarité difficile et ses premiers pas dans la vie professionnelle, d’abord fort heureux, se transforment en un échec. En 1876, il est licencié par l’important marchand d’art Goupil et Cie dont il ne partage pas le côté mercantile. Se sentant attiré par une vocation religieuse, il passe son temps à dessiner et à lire la Bible, mais échoue aux examens de théologie de l’Université d’Amsterdam, ainsi qu’à l’école protestante de Bruxelles (1877-1878). C’est alors qu’il devient prédicateur laïc et obtient une mission d’évangéliste dans le Borinage.

Ayant choisi de partager entièrement le sort des ouvriers, Van Gogh descend dans la fosse au charbonnage de Marcasse. Mais l’évangéliste qui se montre particulièrement solidaire des luttes ouvrières est rappelé à l’ordre et doit affronter les protestations de l’Église réformée ; il déménage de Wasmes pour s’installer à Cuesmes (rue du Pavillon) où il réside un an (août 1879-octobre 1880). Durant cette période d’errance, il est en profond conflit avec sa famille. Finalement, les cours qu’il suit à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles (1880-1881) lui apportent

une perspective nouvelle. Il a quitté définitivement le Borinage auquel il restera manifestement encore attaché. Comme l’a observé Ossip Zadkine, c’est une autre lumière qui attire alors le peintre. Sans jamais parvenir à trouver la paix intérieure, Van Gogh devient le peintre maudit, produisant plus de 2.000 toiles et dessins en dix années, jusqu’à ce moment de 1890 où il commet l’acte fatal (Auvers-sur-Oise, 29 juillet).

La complexité de Van Gogh n’a pas échappé à Ossip Zadkine, sculpteur né à Vitebsk, en Biélorussie, le 14 juillet 1890, quasiment au moment où Van Gogh mettait fin à ses jours. Établi en France vers 1910, Zadkine y accomplit l’essentiel de sa carrière. Sa maison, rue d’Assas, deviendra plus tard un musée dédié à l’œuvre de celui qui est considéré comme l’un des grands maîtres de la sculpture cubiste. Celui qui est aussi dessinateur, illustrateur, aquarelliste et graveur est l’auteur de plus de 400 sculptures. Sa renommée est internationale quand il consacre son temps, entre 1955 et 1960, à la réalisation d’œuvres sur Vincent Van Gogh. En 1961, Auvers-sur-Ois

e inaugure son Monument à Van Gogh, puis c’est Zundert qui accueille l’étonnante statue de Zadkine intitulée Les deux frères Van Gogh (28 mai 1964). Depuis le 22 mars 1958, jour de l’inauguration officielle, Wasmes dispose elle aussi d’un buste Van Gogh signé Zadkine. Celui-ci avait été fort impressionné par l’artiste maudit lors d’un voyage qu’il effectua dans les années 1920 sur les lieux où Van Gogh avait travaillé et évangélisé.

Sources

http://vangoghborinage.canalblog.com/ (s.v. juin 2014)

Catherine DHÉRENT, Vincent Van Gogh au Borinage, 2010 sur http://mistraletnoroit.free.fr/IMG/pdf/Vincent_Van_Gogh_au_Borinage_Belgique_.pdf (s.v. juin 2014)

Freddy GODART, Sur les pas de Vincent Van Gogh dans le Borinage, Colfontaine, 2011

Louis PIÉRARD, La vie tragique de Vincent Van Gogh, Bruxelles, Labor, 1946

Pierre STÉPHANY, La Belgique en cent coups d’œil, Bruxelles, Racine, 2006, p. 123

O. Zadkine, Paris, Hachette, 1969, coll. Chefs-d’œuvre de l’art – Grands Sculpteurs n°142

Ossip ZADKINE, Le maillet et le ciseau : souvenirs de ma vie, Paris, Albin Michel, 1968

Près de la place Saint-Pierre

Rue Tierne Carion

7340 Wasmes

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

Statue Albert de CUYCK

Statue d’Albert de Cuyck, réalisée par Alphonse de Tombay, entre 1881 et 1884.

Au milieu du XIXe siècle, afin de doter l’institution provinciale de Liège de bâtiments dignes de ce niveau de pouvoir, d’importants travaux sont entrepris autour de l’ancien palais des princes-évêques. Propriétaire des lieux (1844), l’État belge retient le projet du jeune architecte Jean-Charles Delsaux (1850) et lui confie la mission de réaliser la toute nouvelle aile, en style néo-gothique, sur le côté occidental du Palais. Face à la place Notger, Delsaux (1821-1893) achève l’essentiel du chantier en 1853, mais des raisons financières l’empêchent de réaliser la décoration historiée qu’il a prévue pour la façade du nouveau palais provincial. Vingt-cinq ans plus tard, le gouverneur Jean-Charles de Luesemans prend l’avis d’une commission pour déterminer les sujets et les personnes les plus dignes d’illustrer le passé de « la Nation liégeoise ». Placés sous la responsabilité de l’architecte Lambert Noppius (1827-1889), une douzaine de sculpteurs vont travailler d’arrache-pied, de 1877 à 1884, pour réaliser 42 statues et 79 bas-reliefs.

Parmi les personnalités retenues figure en très bonne place le prince-évêque Albert de Cuyck. Sa statue est située en plein centre du péristyle, témoignant de l’importance du personnage dans la manière de retracer l’histoire liégeoise au milieu du XIXe siècle. Il est entouré par Henri de Dinant et Erard de la Marck. Dans des habits évoquant le statut de prince-évêque, il tient ostensiblement en mains un document qui symbolise la charte dite « Charte de Cuyck ». Pourtant, dans le tome 4 de la Biographie nationale paru en 1873, seulement treize lignes d’une étroite colonne sont consacrées à ce personnage illustre ! Il est alors considéré comme l’évêque de Liège (1194-1200) qui a accordé aux Liégeois leurs libertés et privilèges, mais déjà un doute est émis : « il est plus que probable qu’il confirma, à prix d’argent, les franchises que [les Liégeois] possédaient déjà ».

Cinquante ans plus tard, Félix Magnette, notamment, précisera, à la suite de Godefroid Kurth, que la charte de Brusthem de 1175 préludait certainement « l’admirable charte d’Albert de Cuyck », texte clair et précis des libertés civiles du peuple liégeois. Élu en 1194 dans des circonstances particulièrement tendues, Albert de Cuyck avait dû se rendre à Rome pour faire annuler l’élection de son concurrent (Simon de Limbourg). Le décès de ce dernier (1195) favorisa le dessein d’Albert de Cuyck qui, malgré la « bénédiction papale », semble avoir dû accepter de fortes concessions pour se rallier les bourgeois de Liège. Habileté diplomatique ou rapport de force, toujours est-il que, entre 1196 et 1198, une charte est rédigée qui devient la première véritable constitution de la cité. Surnommée la « Charte d’Albert de Cuyck », elle ne va jamais cesser d’être citée en exemple et en référence, et d’être confirmée par les souverains successifs. Décédé en 1200, le prince-évêque n’aura guère l’occasion de constater toutes les conséquences d’une signature qui, à elle seule, lui vaut d’entrer dans l’histoire. On accorde moins de prix à son autorisation d’élargir l’enceinte fortifiée de la cité de Liège ou au fait que c’est sous son court règne que la houille fut découverte.

Pour figer dans la pierre ce célèbre prince-évêque, il a été fait appel à Alphonse de Tombay (1843-1918), fils et petit-fils de sculpteurs liégeois. En plus de son apprentissage dans l’atelier paternel, de Tombay fréquente l’Académie de Liège où il bénéficie notamment des conseils de Prosper Drion. Ami de Léon Mignon, il a bénéficié comme lui d’une bourse de la Fondation Darchis et a séjourné plusieurs mois à Rome (1874-1878) quand il revient à Liège, au moment où s’ouvre le chantier de décoration du Palais provincial. Répondant à plusieurs commandes officielles dont un buste de Charles Rogier (1880) à Bruxelles qui aura beaucoup de succès, de Tombay signe à Liège six statues et trois bas-reliefs évoquant des scènes historiques (L'exécution de Guillaume de la Marck, La mort de Louis de Bourbon, L'octroi de la Paix de Fexhe). Exposant ses propres œuvres tout en répondant à de nombreuses commandes officielles à Bruxelles (Jardin botanique, Parc du Cinquantenaire) comme à Paris (Arc de Triomphe), il devient professeur à l’Académie de Saint-Gilles, avant d’en assurer la direction (1902).

Sources

Hugo LETTENS, dans Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 350-351

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 457-458

Félix MAGNETTE, Précis d’histoire liégeoise à l’usage de l’enseignement moyen, Liège, 1929, 3e éd., p. 67, 80-88 et ssv.

Émile VARENBERGH, dans Biographie nationale, t. 4, col. 597

BECDELIÈVRE, dans Biographie liégeoise, t. 1, p. 81

Julie GODINAS, Le palais de Liège, Namur, Institut du Patrimoine wallon, 2008, p. 81-82

http://www.chokier.com/FILES/PALAIS/PalaisDeLiege-Masy.html (s.v. juillet 2013)

Serge ALEXANDRE, Musée en plein air du Sart Tilman, Art&Fact asbl, Parcours d’art public. Ville de Liège, Liège, échevinat de l’Environnement et Musée en plein air du Sart Tilman, 1996

Façade du Palais provincial, face à la place Notger

4000 Liège

Paul Delforge

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée

Médaillon Jean d'ARDENNE

Médaillon Jean d’Ardenne, réalisé par Marnix d’Haveloose (ou Max d’Havelouse), 9 septembre 1920.

C'est en 1758 que le Parc de Sept Heures est aménagé en promenade publique. Au cours du XXe siècle, il accueille de nombreux monuments dont celui dédié à Léon Dommartin (1839-1919). Il se présente sous la forme d’un portrait réalisé dans le bronze et incrusté dans une pierre du parc, le long de la promenade. Le bronze est signé Marnix d’Haveloose (1885-1973, ou 1882-1975). L’initiative du monument en revient au Comité de Spa-Attractions. En présence de membres de sa famille, d’amis et des autorités locales, l’inauguration s’est déroulée le 9 septembre 1920, soit l’année qui a suivi la disparition de Léon Dommartin, mieux connu sous son nom de plume « Jean d’Ardenne » (parfois écrit Dardenne). Il ne s’agissait pas là de la première démarche des « autorités » spadoises à l’égard de l’enfant du pays. En 1904, une promenade lui était dédiée (la Feuillée Jean d’Ardenne) et, le 24 septembre 1905, le Comité Spa Attractions avait organisé une journée de l’Arbre, en présence du Président de la Ligue des Amis des Arbres.

Durant ses études au Collège de Herve (1852-1858), Léon Dommartin développe déjà à la fois le goût de l’écriture et de la nature. Devenu libraire à Spa, sa ville natale, il s’oriente ensuite vers le journalisme. Il fonde un journal satirique, Le Bilboquet qui ne vit que quelques mois (1864-1865), et est marqué durablement par la nature qui l’entoure. Par la suite, il prend ses quartiers à Paris où il commence sa carrière dans un petit journal intitulé Gazette des étrangers. Avec le marquis Auguste de Villiers de l’Isle-Adam, il fonde en 1867 une publication hebdomadaire, La Reine des Lettres et des Arts à l’existence éphémère. En 1868, il entre au Gaulois. C’est pour ce journal qu’il suit avec attention la Guerre franco-prussienne de 1870. Il accompagne l’armée de Mac Mahon jusqu’à la débâcle de Sedan et ses reportages en font l’un des tout premiers correspondants de guerre de l’histoire. Critique littéraire de Paris-Journal entre 1871 et 1874, il prend ensuite la direction de Bruxelles, s’installe à Ixelles et entre à la rédaction de la Chronique : il y devient rédacteur en chef en 1896. C’est après sa période parisienne qu’il prend le nom de plume Jean d’Ardenne qui lui survivra. Il sera aussi nommé bibliothécaire à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles.

Amateur de voyages, il parcourt la Flandre, le nord de la France et le nord-ouest de l’Afrique, mais c’est l’Ardenne qui le marque le plus. En 1881, il publie un guide touristique, L’Ardenne, qui fera date et connaîtra plusieurs éditions. Six ans plus tard, ses Notes d’un vagabond (1887) sont également fort appréciées. Le regard qu’il pose sur « son » Ardenne l’entraîne à prendre fait et cause pour sa préservation, plus particulièrement à s’investir dans la défense des arbres, des sites et des maisons présentant un intérêt patrimonial. Face au développement prodigieux de l’industrie en pays wallon au XIXe siècle, il est l’un des premiers à attirer l’attention sur la nécessité de préserver la qualité des paysages et peut être qualifié de pionnier de l’écologie. En décembre 1891, il fonde la Société nationale pour la Protection des Sites et des Monuments en Belgique. En 1895, Léon Dommartin est encore parmi les fondateurs du Touring Club de Belgique.

Après sa mort survenue au lendemain de la Grande Guerre, Dommartin inspirera la création de nombreux cercles et associations de défense de la nature, comme l’Association pour la défense de l’Ourthe, Les Amis de l’Ardenne, le Comité de Défense de la Nature, etc. En 1905, il était lui-même membre de la Ligue des Amis des Arbres dont la présidence lui est confiée (juillet) et avait contribué à organiser la première « Fête des Arbres » en Wallonie, avec Léon Souguenet ; elle avait eu lieu à Esneux le 21 mai 1905.Encourageant les autorités publiques à installer des bancs rustiques le long des promenades comme dans les parcs publics des villes, il sera entendu dans l’Entre-deux-Guerres, certains bancs prenant une forme plus artistique en étant dédié à Dommartin lui-même.

C’est le jeune le sculpteur d’Haveloose qui réalise le médaillon. Gendre de l’aquarelliste anversois H. Cassiers, d’Haveloose a fait ses premiers pas à Bruges, dans l’atelier de D’Hondt, avant de parfaire sa formation à l’Académie de Bruxelles avant la Grande Guerre. Prix Goderlache de sculpture en 1910, se réfugie en Angleterre pendant la guerre, puis il s’établit à Bruxelles où il accomplit toute sa carrière. Professeur à l’Académie de Bruxelles (1935-1955), il en assure la direction entre 1951 et 1955. Ne se contentant pas de bustes et de nus (comme La Toilette au cœur des Jardins du parc de la Boverie à Liège), il s’est lancé dans la peinture dès les années 1930. C’est donc à un jeune artiste prometteur que Spa-Attractions a confié la tâche de réaliser l’hommage à Dommartin. On dispose d’une photo du médaillon datant de 1920 ; il présente des différences par rapport à celui que l’on connaît aujourd’hui.

L’original mentionne en grandes lettres

A JEAN D’ARDENNE AMI DES ARBRES

tandis que l’actuel mentionne en tout petit

« A JEAN D’ARDENNE

(LÉON DOMMARTIN)

HOMME DE LETTRES

NE A SPA

SPA-ATTRACTIONS »

Source

Léon MARQUET, sur http://www.sparealites.be/jean-dardenne-1839-1919 (s.v. avril 2014)

La Vie wallonne, 15 octobre 1920, n°2, p. 86-88

La Vie wallonne, mars 1935, n°175, p. 179-185

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 486

Benjamin STASSEN, La Fête des Arbres - 100 ans de protection des arbres et des paysages à Esneux et en Wallonie (1905-2005), Liège, éd. Antoine Degive, 2005, p. 38

Parc des Sept Heures

4900 Spa

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Statue Gertrude de MOHA

Au milieu du XIXe siècle, afin de doter l’institution provinciale de Liège d’un bâtiment digne de ce niveau de pouvoir, d’importants travaux sont entrepris autour de l’ancien palais des princes-évêques. Propriétaire des lieux (1844), l’État belge retient le projet du jeune architecte Jean-Charles Delsaux (1850) et lui confie la mission de réaliser la toute nouvelle aile, en style néo-gothique, sur le côté occidental du Palais. Face à la place Notger, Delsaux (1821-1893) achève l’essentiel du chantier en 1853, mais des raisons financières l’empêchent de réaliser la décoration historiée qu’il a prévue pour la façade du nouveau palais provincial. Vingt-cinq ans plus tard, le gouverneur Jean-Charles de Luesemans prend l’avis d’une commission pour déterminer les sujets et les personnes les plus dignes d’illustrer le passé de « la Nation liégeoise ». Placés sous la responsabilité de l’architecte Lambert Noppius (1827-1889), une douzaine de sculpteurs vont travailler d’arrache-pied, de 1877 à 1884, pour réaliser 42 statues et 79 bas-reliefs. Dès la mi-octobre 1880, 27 des 42 statues sont achevées, validées par la Commission et mises à leur emplacement respectif. Celle de Gertrude de Moha est parmi celles-ci.

Membre de cette équipe, Jean-André Laumans (Heist-op-den-Berg 1823 – Laeken 1902) va réaliser deux des 42 statues et représenter une scène historique (L’érection du palais par Erard de la Marck). Retenu parmi les derniers candidats au Prix de Rome 1851, cet élève de Guillaume Geefs à l’Académie d’Anvers (1841) puis d’Eugène Simonis à l’Académie de Bruxelles (1842-1846) est régulièrement sollicité par des commandes officielles à Bruxelles, ainsi que pour la réalisation de décorations d’églises, essentiellement en pays flamand. Dans les années 1880, il réalise deux des 48 métiers sur la place du Petit Sablon (Les marchands de poissons et les Savetiers), deux œuvres certes intéressantes mais qui ne symbolisent guère son œuvre. Oscillant entre un style académique et ouverture à un nouveau style, il réalise des œuvres d’inspiration dont, parfois, seul le titre permet la compréhension. Professeur à l’Académie de Maastricht, Laumans a surtout marqué la décoration de l’hôtel de ville de Furnes, quand il est engagé sur le chantier du palais provincial de Liège. Alors que Léon Mignon réalise la statue de Berthe, la mère de Charlemagne, Laumans reçoit mission de réaliser la seconde statue féminine du chantier.

Sa statue de Gertrude de Moha est placée sur la partie supérieure, à l’extrême gauche du péristyle. Elle est la deuxième en commençant par la gauche, placée entre Pierre l’Ermite et Ambiorix. La chronologie n’est pas le critère de positionnement des statues, puisque l’héritière du comté de Moha a vécu au XIIIe siècle (c. 1204 – 1225), alors que Pierre l’Ermite est un prédicateur de la fin du XIe siècle et Ambiorix le contemporain de Jules César… Fille du comte de Looz, Gertrude avait été donnée en épouse à Albert, comte de Moha, l’objectif « politique » de cette union matrimoniale étant que leur descendance rassemble sous son nom les deux territoires. Les deux garçons sur lesquels reposaient les espoirs trouvèrent une fin tragique dans leur adolescence. L’espoir d’une naissance s’amenuisant avec le temps, les époux font don du comté de Moha à l’église de Liège, sous réserve d’une postérité toujours possible (1204). À peine l’allégeance est-elle signée qu’une fille vient au monde et prend le prénom de sa mère : Gertrude ; c’est elle que le sculpteur a représentée. Seule héritière à l’âge de 8 ans, Gertrude se voit confiée au duc de Lorraine, son tuteur, tandis que la succession de Moha vient s’ajouter aux différends qui opposent déjà Brabançons et Liégeois. Leur dispute dans la question de la succession impériale est attisée par le devenir du comté de Moha dont la situation géographique est de haute importance stratégique.

En mai 1212, la ville de Liège est-elle mise à sac par les Brabançons, tandis que Hugues de Pierrepont, contraint de trouver refuge à Huy, excommunie Henri Ier, duc de Brabant. Le château de Moha ne s’est pas rendu et le conflit se poursuit, meurtrier, jusqu’au succès des Liégeois, le 13 octobre 1213 (bataille de Steppes). Après avoir séjourné à Metz où elle a épousé son tuteur (Thibaut/Théobald), la duchesse Gertrude, devenue veuve, revient vivre dans son comté de Moha « pacifié ». Mariée en secondes noces au comte de Champagne, elle s’en délie et décède, à 21 ans, sans descendance. La barrière de sécurité de Moha face aux Brabançons reste dans l’orbite de la principauté de Liège. Dernière héritière du comté de Moha, Gertrude participe ainsi de l’histoire liégeoise, ce qui explique sa présence sur la façade historiée du Palais provincial.

Sources

Julie GODINAS, Le palais de Liège, Namur, Institut du Patrimoine wallon, 2008, p. 88

http://www.chokier.com/FILES/PALAIS/PalaisDeLiege-Masy.html

Jean-Pierre BOVY, Promenades historiques dans le pays de Liège, Liège, 1838, t. I, p. 198-242

Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, Bruxelles, CGER, 1990, p. 93, 267, 269

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. II, p. 31

Musée en plein air du Sart Tilman, Art&Fact asbl, Parcours d’art public. Ville de Liège, Liège, échevinat de l’Environnement et Musée en plein air du Sart Tilman, 1996

La Meuse, 2 octobre 1880

Palais provincial (façade)

4000 Liège

Paul Delforge

Paul Delforge

Plaque Milo HUEMPFNER

Plaque commémorative dédiée à Milo Huempfner, réalisée à l’initiative du CRIBA, 3 février 2002

Sur le mur extérieur du cimetière de Leignon, une plaque métallique rend hommage à Milo Huempfner (1901-1965), soldat américain du 551e Parachute Infantry Battalion lors de la Seconde Guerre mondiale, précisément les 22, 23 et 24 décembre 1944. Ses faits d’arme lui ont valu la Distinguished Service Cross des États-Unis. La plaque d’hommage à Huempfer a été inaugurée le 3 février 2002, à l’initiative du Centre de recherches et d’informations sur la Bataille des Ardennes, en collaboration avec les autorités communales de Ciney. La plaque relate les exploits du soldat américain.

Depuis le débarquement en Normandie, le soldat Milo Huempfner participe à des opérations en France destinée à repousser l’occupant allemand et à rétablir l’ordre (septembre-novembre 1944). Suite à l’offensive Von Rundstedt visant notamment les ponts de la Meuse et le port d’Anvers, le 551e BIP américain est appelé à faire mouvement vers la forêt ardennaise (16 décembre). Alors que l’hiver n’épargne pas les belligérants, le camion conduit par Milo Huempfner tombe en panne à proximité du passage à niveau de Leignon (22 décembre). Laissé seul par son bataillon qui poursuit sa route, il perd le contact radio et est hébergé chez des habitants en attendant la venue de la dépanneuse. Au lieu d’un secours, c’est l’ennemi qui se présente le 23 décembre. Face aux éléments de la 2e Panzer Division, le soldat américain incendie son véhicule et, le soir, parvient à mettre hors de combat deux véhicules blindés ennemis, à neutraliser un nid de mitrailleuses et à tuer trois soldats allemands ; il parvient aussi à alerter des convois alliés de la présence de troupes allemandes à Leignon ; son action de guérilla contribue à ralentir l’avancée allemande et permet d’éviter des pertes importantes dans les rangs alliés. À l’arrivée de ceux-ci, Huempfner faillit être pris pour un espion allemand, personne ne parvenant à croire qu’un homme seul était parvenu à contrer autant d’Allemands. Surnommé le « One Man Army » lorsque son exploit fut connu aux États-Unis, Milo Huempfner a reçu la Distinguished Service Cross le 9 juin 1945 et fait l’objet d’hommages appuyés lorsqu’il est retourné vivre dans le Wisconsin.

En plus de relater les actes de bravoure de Huempfner, la plaque commémorative de Leignon rappelle indirectement que c’est à cette occasion que fut arrêté le premier char allemand de l’offensive Von Rundstedt. Cette évocation fait l’objet d’une initiative plus ancienne du Touring Club de Belgique qui avait décidé l’installation de 26 bornes afin de marquer la ligne d’avance extrême de l’offensive Von Rundstedt menée durant l’hiver 1944-1945. À chaque halte, on peut lire :

« Ici fut arrêté l’envahisseur hiver 1944-45 ».

Mur extérieur du cimetière

5590 Leignon

Paul Delforge

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

Buste de René Lyr

Buste à la mémoire de René Lyr, réalisé dans un premier temps par Auguste Puttemans ; dans un second temps, par Léandre Grandmoulin, 19 juin 1960 et 18 juin 1967.

C’est dans la botte de Chimay que se forge la personnalité du jeune René Vanderhaegen, à cheval sur les XIXe et XXe siècles. Attiré vers la littérature et la musique ainsi que par les idées socialistes, voire anarchistes, en dépit des espérances familiales, l’adolescent s’émancipe dès 1905, au moment où il s’établit à Bruxelles. Si les idéaux politiques s’effritent avec le temps, il se consacre résolument à l’écriture au détriment de ses études ; il préfère donner des cours de français aux étudiants étrangers qui fréquentent l’Université libre de Bruxelles et taquiner la muse. Au contact des écrivains de son temps, il s’adonne à la poésie, se passionne pour la musique et se forge un nom sous le pseudonyme de René Lyr. Intéressé par l’activité des artistes wallons, en particulier des musiciens, il se penche sur leur histoire et contribue à leur promotion, écrivant des articles et des livres, tout en étant notamment actif au sein de la Société des Amis de l’Art wallon, et à la Fédération des Artistes wallons. Enseignant avant-guerre et pendant celle-ci (il enseigne en Gironde de 1914 à 1918), il devient après l’Armistice à la fois musicologue, critique d’art, journaliste, puis directeur des services d'information et de propagande des Expositions universelles de Bruxelles (1935), Paris (1937), Liège (1939) et New York (1939, pavillon belge). Après la Libération, il est nommé conservateur du Musée instrumental de Bruxelles (1946-1957).

Représentant de l’arrondissement de Bruxelles à l’Assemblée wallonne de 1919 à 1940, il contribue à l’organisation de secours durant la Grande Guerre et est résistant par la plume durant la Seconde. Secrétaire national du Front de l’Indépendance pendant quatre années, président de Wallonie indépendante en 1944, défenseur de la thèse fédéraliste au Congrès national wallon de Liège, en octobre 1945, membre du Comité permanent du Congrès national wallon (1947-1957), René Lyr était aussi parmi les fondateurs de L’Alliance française en Belgique, dont il est élu président fondateur en 1945 et un des membres du conseil général à Paris. À travers ses très nombreux écrits, il laisse régulièrement filtrer des informations sur sa propre existence, tout en consacrant de nombreuses biographies à ses amis artistes. Le Prix Verlaine de l’Académie lui fut décerné en 1957, quelque temps avant son dernier voyage.

Rapidement, après son décès, la décision est prise d’élever un monument dans sa ville natale. Pour le buste de René Lyr, l’œuvre d’Auguste Puttemans (1866-1922) s’impose d’elle-même. Une réelle amitié avait uni les deux hommes avant la Grande Guerre et le sculpteur bruxellois avait signé un buste en bronze qui fait l’unanimité. Placé au sommet d’un socle en moellons, il est inauguré le 19 juin 1960. Élève de Charles Van der Stappen à l’Académie de Bruxelles, condisciple de Victor Rousseau, Auguste Puttemans est surtout célèbre pour sa statue d’Isis, offerte après la Grande Guerre, par un comité belge, au président Herbert Hoover, ainsi que pour une statue à Francisco Ferrer. À Nismes-lez-Couvin, Puttemans est aussi l’auteur d’une victoire ailée.

Le bronze de Puttemans ne résiste cependant pas à la convoitise de vandales qui s’en emparent définitivement en 1964. Pour remplacer ce buste, les autorités locales se tournent vers une œuvre réalisée en son temps par Léandre Grandmoulin (1873-1957), autre ami de René Lyr qui, comme lui, résidait à Uccle. Comme Puttemans, Léandre Grandmoulin avait été formé à l’Académie de Bruxelles, avait été l’élève de Van der Stappen et connaissait Victor Rousseau : Grandmoulin exécute en effet plusieurs préparations pour ce dernier, comme d’ailleurs pour Meunier et Rombaux. Deuxième du Prix de Rome 1900, ce portraitiste réaliste avait enseigné à l’Académie Saint-Gilles de 1922 à 1933. Ce « nouveau » monument est inauguré le 18 juin 1967.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Paul DELFORGE, Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2001, t. II, p. 1051-1052

André LÉPINE, 80 monuments insolites d'Entre-Sambre-et-Meuse, Cerfontaine, 1989, p. 77

Paul DELFORGE, Essai d’inventaire des lieux de mémoire liés au Mouvement wallon (1940-1997), dans Entre toponymie et utopie. Les lieux de la mémoire wallonne, (actes du colloque), sous la direction de Luc COURTOIS et Jean PIROTTE, Louvain-la-Neuve, Fondation Humblet, 1999, p. 285-300

Robert FRICKS et Raymond TROUSSON, Lettres françaises de Belgique. Dictionnaire des œuvres, 2, La Poésie, Gembloux, 1988, p. 71-72, 111, 143, 484-485

Robert O.J. VAN NUFFEL, dans Nouvelle Biographie nationale, t. IV, p. 263-267

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 655 et t. II, p. 324

Les Allées

5660 Couvin

Paul Delforge

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

Monument Édouard ORBAN de XIVRY

Dans l’histoire politique de la Wallonie, les mandataires assassinés dans leurs fonctions ne sont – fort heureusement – pas très nombreux. La toute première victime du XXe siècle a été le gouverneur de la province de Luxembourg, assassiné dans son bureau, le 26 janvier 1901, juste avant que son meurtrier ne retourne l’arme contre lui. Le responsable de cet acte, qui suscita l’émoi dans tout le pays, était un fonctionnaire provincial, Jean Schneider, qui souhaitait remettre sa lettre démission ; son geste a toujours été expliqué comme celui d’un désespéré.

Frappé en pleine poitrine par une balle tirée à bout portant, le gouverneur Édouard Orban de Xivry n’avait aucune chance de survivre. Dès le jour de ses funérailles, le projet de lui élever un monument fut lancé. Rapidement organisée, une souscription publique rassembla, en peu de jours, des moyens importants. En juin 1902, il y avait accord sur le projet. L’architecte Louis Van de Wyngaert en dressa le plan, tandis que le sculpteur Franz Vermeylen était sollicité pour la réalisation des bronzes. Le choix se porta sur la ville d'Arlon, privilégiée à La Roche, lieu de naissance d’Édouard Orban et de ses ancêtres.

Le monument

La structure du monument est à ce point complexe que la description précise qu’en fait Tandel, en 1903, paraît bien convaincante : « Au centre d’un hémicycle de neuf mètres d’intérieur, dont le sol haussé est recouvert d’une belle mosaïque, se dresse un piédestal surmonté d’une stèle-pyramide, genre obélisque (dont le sommet est à huit mètres de la rue) sur le haut de laquelle se détache, de forme ovale et en marbre blanc, un médaillon représentant le profil du gouverneur.

Au-devant de la stèle – celle-ci en retrait du piédestal – surgit un rocher d’allure pittoresque, servant de base au groupe principal : une femme du peuple amenant son fils devant le médaillon qu’elle lui montre de la main droite tandis qu’elle lui rappelle les nombreux bienfaits dont le gouverneur marqua son passage ; l’enfant témoigne sa naïve reconnaissance par l’offrande de quelques fleurs de bruyère, la fleur des Ardennes, qu’il élève vers l’image du bienfaiteur.

Un peu plus bas, sur la gauche, couché sur le rocher dans une attitude de tristesse, le lion luxembourgeois garde l’écusson de la province adossé à la stèle.

Une palme de bronze jetée sur la pierre, par sa teinte verdâtre, sert de transition du gris-bleu du rocher au jaune-rouge de la pyramide. Une inscription, en caractères dorés creusés dans la stèle, relate en peu de mots le triste événement qu’on commémore et porte :

AU BARON ORBAN DE XIVRY,

GOUVERNEUR DU LUXEMBOURG

NÉ À LAROCHE, LE 28 SEPTEMBRE 1858

MORTELLEMENT FRAPPE DANS L’ACCOMPLISSEMENT DE SON DEVOIR

EN L’HÔTEL PROVINCIAL D’ARLON

LE 26 JANVIER 1901

Le piédestal et le rocher sont en petit granit ; la stèle-pyramide en granit de l’ouest (Bretagne) ; le groupe, le lion, les palmes et l’écusson, en bronze ; le médaillon en marbre blanc. Les mots : Elevé par souscription publique, ornent la face antérieure du piédestal.

L’hémicycle servant de cadre au motif central est de forme elliptique et constitue un ensemble architectural. Il se compose d’une base et d’un entablement en petit granit entre lesquels se découpe une rangée de petits pilastres en pierre jaune. L’ensemble forme une emprise sur le jardin de l’hôtel provincial et se détache admirablement sur un magnifique fond de verdure. L’hémicycle se termine par deux pylônes de petit granit surmontés chacun d’un motif ornemental en pierre de Jaumont sur lesquels sont sculptés les écussons de La Roche et d’Arlon, lieux de naissance et de décès du gouverneur. Des palmes en bronze décorent la face antérieure des pylônes et un grillage en fer forgé clôture l’hémicycle ».

Et Tandel de préciser encore que les noms de l’architecte et du sculpteur ont été inscrits sur la plinthe du socle, de même que, du côté gauche de l’hémicycle, apparaissent les remerciements aux souscripteurs ainsi que la date de l’inauguration ; et du côté droit, une vingtaine de noms des membres du Comité exécutif et du Comité d’honneur du monument, avec leur statut et qualité !

Le jour de l’inauguration, toutes les forces vives du Luxembourg sont présentes, ainsi que des représentants du sommet de l’État belge et luxembourgeois. À travers le gouverneur décédé, c’est toute une province qui se retrouve autour d’un représentant martyr d’une famille implantée depuis plusieurs générations en Ardenne.

Conseiller communal du Luxembourg, élu par le canton de La Roche en 1886, Édouard Orban (La Roche 1858 – Arlon 1901) a rapidement fait partie du bureau du Conseil provincial, puis il a été choisi comme député permanent. Catholique affirmé, il n’exerçait que depuis peu de temps ses fonctions à l’exécutif provincial quand le décès de Paul de Gerlache laisse vacant le poste de gouverneur. À 32 ans, Édouard Orban de Xivry accède à cette fonction qu’il va exercer dix ans, se préoccupant notamment du développement de l’agriculture, des facilités de transport et de la question sociale.

Son monument est aussi l’un des tout premiers élevés à une personnalité catholique dans l’espace public de Wallonie. Alors qu’une dizaine de libéraux ont déjà été statufiés, seul Dumortier a eu cet honneur, dans la famille catholique (Tournai 1883). L’ampleur du monument répare tous « les retards ». L’architecte arlonais n’a pas lésiné avec les effets architecturaux, et le brabançon Frantz Vermeylen l’a accompagné.

Les artistes

Natif de Louvain, où son père (Jan Frans) exerçait déjà le métier, Frantz Vermeylen (1857-1922) a appris la sculpture dans l’atelier familial, avant de suivre les cours de l’Académie des Beaux-Arts de Louvain (1869-1878) où son père enseigne, et de se perfectionner à Paris (chez A.-A. Dumont). Ayant certainement travaillé sur les chantiers de décoration de l’hôtel de ville de Louvain, de la gare d’Amsterdam et au Rijksmuseum dans les années 1880, il devient l’expert attitré des autorités louvanistes, avant de répondre aussi à des commandes de décoration pour la ville d’Audenarde, l’abbaye Saint-Gertrude, la Volksbank, etc.

Spécialisé dans les intérieurs d’église (par exemple, Saint-Martin à Sambreville), il reste un artiste demandé tant pour ses médailles que pour ses bustes et ses statues, comme celle du gouverneur Orban de Givry à Arlon (1903). C’est aussi lui qui signe quatre des huit statues du square Derbaix, à Binche.

Quant à l’architecte du monument Orban de Xivry, les sources citent généralement Louis Van de Wyngaert, fils de Jean-Louis. Les deux étaient architectes ; il est probable qu’ensemble ils aient travaillé sur le projet. Le père était originaire de la province d’Anvers (Lierre 1828 – Arlon avril 1907) et a fait sa carrière dans la province luxembourgeoise ; il est devenu l’architecte attitré de la province et a dirigé l’Académie des Beaux-Arts, ainsi que l’École industrielle d’Arlon. Son fils, Louis (Arlon 1852 – Arlon juillet 1907), est aussi devenu architecte provincial, tout en étant l’architecte de la ville d’Arlon. Membre correspondant de la Commission des Monuments (comme son père), il est principalement l’auteur des plans de la gare d’Arlon.

Ludo BETTENS, dans Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 602-604.

Émile TANDEL, Le monument élevé à la mémoire du baron Édouard Orban de Xivry, dans Annales de l'Institut archéologique du Luxembourg, Arlon, 1903, t. 38, p. 199-220.

Nécrologe, dans Annales de l'Institut archéologique du Luxembourg, Arlon, 1907, t. 42, p. VII.

Oscar LAMBOT, In memoriam, ibidem, p. 220-221.

Nicolas SCHWARTZ, 19 juillet 1903, ibidem, p. 220-221.

Bulletin des commissions royales d'art et d'archéologie, Bruxelles, 1903, t. 42, p. 20 et 332.

J-P. CHAMPAGNE, À travers Arlon, 1980, p. 7.

Victor DE MUNTER, Frantz Vermeylen et son œuvre, dans Revue belge de numismatique et de sigillographie, Bruxelles, Société royale de Numismatique, 1925, n°1, p. 61.

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. II, p. 739.

place Orban, au carrefour de l’avenue Nothomb et des rues Joseph Netzer et Général Molitor

6700 Arlon

Paul Delforge

P. Dubois

Buste Louis Rademecker

Buste à la mémoire du commissaire et résistant Louis Rademecker, réalisé par Marceau Gillard, 26 janvier 1974.

Devant l'Hôtel de Police de Liège, émerge un monument dédié à Louis Rademecker. Il s’agit d’un buste sculpté par Marceau Gillard, posé sur une longue pierre bleue rectangulaire et placé dans un aménagement spécifique de la façade ; sur le socle, une petite plaque en bronze indique :

LOUIS RADEMECKER

COMMISSAIRE DE POLICE

MORT EN HÉROS À LA CITADELLE DE LIÈGE

LE 14 MARS 1943

En dessous, sur le socle, les mots suivants sont gravés en relief dans le marbre noir :

MIEUX VAUT MOURIR

DEBOUT

QUE VIVRE A

GENOUX

Cette inscription a été gravée par le maître marbrier Delferrière.

Au sortir de la Grande Guerre, Louis Rademecker (Liège 1895–1943) était entré au service de la Sûreté de l’État ; envoyé en Allemagne, il a fait partie de l’armée belge d’occupation en tant qu’officier de la police judiciaire (1919-1925). Agent de liaison entre services secrets belge et français à Düsseldorf, il perd son emploi lorsque la Sûreté réduit ses cadres. Entré à la police de Liège en juillet 1926, l’agent de 3e classe est promu commissaire-adjoint de 2e classe (1927) et de 1ère classe en 1933. Secrétaire du Commissaire en chef (1931), il est une personnalité respectée sur la place de Liège, comme en témoigne sa désignation en tant que Directeur de l’École de police (1937).

Renouant avec ses activités de renseignements lorsque la menace de guerre se précise, Rademecker crée l’Épingle noire, au service de la France. Tentant de contribuer à l’effort de résistance à l’invasion allemande (mai-juin 1940), il revient à Liège durant l’été et est attaché au Parquet de police, tout en étant le chef du secteur Liège-Limbourg du réseau Francis-Daniels. Sa désignation comme Commissaire de police de la 4e division par Joseph Bologne (1941) est rejetée par les autorités d’occupation : la police allemande a d’ailleurs déjà arrêté le policier liégeois pendant quelques jours en octobre 1940. Néanmoins, faisant fonction de commissaire, il dirige le bureau de la rue Hullos quand la Geheime Feldpolizei procède à nouveau à son arrestation. Cette fois, cependant, il est enfermé au secret, dans une cellule de la Citadelle. Il y est torturé et c’est plus que vraisemblablement des suites des sévices endurés qu’il décède le 14 mars 1943. Les Allemands affirmeront qu’il s’est pendu… Des photos souvenirs imprimées à l’époque indiquent qu’il fut abattu par la Gestapo.

Les soupçons allemands portent sur les activités clandestines de Louis Rademecker, accusé d’espionnage. Ancien agent du Cinquième bureau français, il était resté en contact avec des officiers français au début de la Seconde Guerre mondiale et le réseau d’évasion qu’il a mis en place vers la France a permis le rapatriement de plusieurs dizaines de prisonniers de guerre français évadés, ainsi que des aviateurs anglais ; il travaillait aussi pour Luc-Marc. Par ailleurs, dès 1941, il avait contribué à la création d’une association d’aide et de solidarité à l’égard des familles des policiers ; à l’origine, il s’agissait d’aider les proches des policiers prisonniers, en fuite ou déportés ; elle étendra ses activités à d’autres catégories de patriotes résistants et les maintiendra en les diversifiant après la Libération.

En 1991, « L’œuvre Louis Rademecker » fêtait ses 50 années d’existence avec faste et elle reste active à l’approche de ses 75 ans. Chaque année, le monument Rademecker est fleuri à l’occasion de la journée commémorative organisée par les associations patriotiques et par le Comité des Fastes de la Police liégeoise.

Après la Libération, Louis Rademecker a droit à des funérailles officielles grandioses (19 juillet 1945). L’œuvre qui porte son nom inaugure un monument en 1946 en l’honneur des policiers liégeois décédés, mais il faut attendre janvier 1974 pour qu’un monument soit exclusivement consacré à Louis Rademecker ; il est l’œuvre de Marceau Gillard.

Né en France de parents wallons (Louvroil 1904 – Liège 1987), Marceau Gillard arrive à Liège avec sa famille en 1914. Au sortir de la Grande Guerre, il suit les cours de dessin à l’Académie de Liège avant d’opter aussi pour la sculpture, où il devient l’élève d’Oscar Berchmans. Il se distingue par plusieurs prix durant sa formation (1918-1928). Restaurateur de tableaux (dans les années 20), décorateur de théâtre, il devient professeur dans le réseau provincial liégeois (1931-1949) à Seraing, puis à Huy ; après la Seconde Guerre mondiale, il succède à Oscar Berchmans quand il devient professeur de sculpture à l’Académie de Liège (1949-1970). Membre de l’Association pour le Progrès intellectuel et artistique de la Wallonie, Gillard fait partie du groupe « Pointes et Bosses », sous-section figurative de l’association présidée par Marcel Florkin. Aspirant à la réalisation de grands formats, il répond à des commandes officielles et privées, émanant principalement de la région liégeoise. Associé notamment à la décoration du Pont des Arches (« Naissance de Liège » – 6 mètres) et du Pont Albert Ier, il signe l’imposant monument d’hommage aux victimes de Grâce-Berleur, tuées lors des événements de la Question Royale. À Huy, il signe le monument aux prisonniers politiques de la Seconde Guerre mondiale.

Sources

Emmanuel DEBRUYNE, La guerre secrète des espions belges 1940-1944, Bruxelles, Racine, 2008, p. 24

Coeurs belges, avril 1951, n°4, p. 3-4 (reproduisant un article du 3 mai 1944)

http://www.bel-memorial.org/cities/liege/liege/liege_stele_rademecker.htm

Cédric VRANKEN, La police communale de Liège pendant la Seconde Guerre mondiale, Université de Liège, département des sciences historiques, année académique 2013-2014, inédit, p. 179-193, 332-333

Jean-Patrick DUCHESNE, Musée en plein air du Sart Tilman, Art&Fact asbl, Parcours d’art public. Ville de Liège, Liège, échevinat de l’Environnement et Musée en plein air du Sart Tilman, 1996

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 626-627

Joseph PHILIPPE, Marceau Gillard dans l’École liégeoise de sculpture, Liège, 1991

Jean BROSE, Dictionnaire des rues de Liège, Liège, Vaillant-Carmanne, 1977, p. 94-95

Rue Natalis, 60

4020 Liège

Paul Delforge