Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Plaque Félicien ROPS

Plaque commémorative Félicien Rops, 20 septembre 1925.

Réalisé à l’initiative des Amis de l’Art wallon.

Au sortir de la Grande Guerre, un certain temps est nécessaire pour que d’anciennes associations culturelles reprennent leurs activités. C’est le cas de l’association des Amis de l’Art wallon et surtout de ses sections. À Namur, sous l’impulsion de Jean Grafé, la section ne renaît qu’en 1925. Sa première activité consiste à placer une plaque commémorative sur la maison natale de Félicien Rops. Depuis son inauguration, le 20 septembre 1925, dans le cadre des Fêtes de Wallonie, une pierre bleue figure ainsi à mi-hauteur, entre le rez-de-chaussée et le premier étage du n°33 de la rue du Président, dans le vieux Namur. Gravées et surchargées de rouge, les lettres de la dédicace indiquent :

ICI EST NÉ

FÉLICIEN ROPS

LE 7 JUILLET 1833

S’inscrivant dans le cadre des Fêtes de Wallonie, l’inauguration rassemble de très nombreuses personnalités : parmi d’autres et notamment les membres de la famille Rops, on reconnaît le bourgmestre Golenvaux, trois échevins et de nombreux conseillers communaux dont François Bovesse, des représentants du ministère des Sciences et des Arts et des institutions culturelles namuroises, des artistes (Pierre Paulus, Victor Rousseau et Armand Rassenfosse), ainsi que les responsables des sections de Liège et de Namur des Amis de l’Art wallon. Les discours sont l’occasion de rappeler à la fois la personnalité de l’artiste honoré et les prolégomènes de la plaque commémorative.

En effet, dès 1912, les Amis de l’Art wallon avaient pris la décision d’inscrire un monument dans l’espace public de Wallonie en l’honneur de Rops. Chargé d’en étudier les modalités pratiques, Jean Grafé avait fait adopter les conclusions à l’unanimité : des soutiens nombreux étaient assurés pour garantir une souscription généreuse quand la Grande Guerre éclata. Au lendemain du conflit, la section de Liège des Amis de l’Art wallon se mobilise autour d’un projet tout aussi ambitieux, mais en l’honneur de César Franck dont on doit célébrer le centenaire de la naissance en 1922. Pour éviter confusion et concurrence, les « Namurois » patientent, mais ne voyant rien se concrétiser, décident d’aller de l’avant : la plaque commémorative apposée en 1925 n’est cependant qu’une étape. La section namuroise des Amis de l’Art wallon ne désespère pas en effet de réaliser un monument plus imposant, digne du « plus grand graveur que le monde ait engendré », selon la formule de Jean Grafé.

Peintre, aquafortiste, dessinateur, illustrateur et graveur, Félicien Rops (Namur 1833 – Essonnes 1898), le provocateur, le compositeur du Pornocratès, n’avait pas consenti beaucoup d’efforts pour éviter de tomber dans un purgatoire justifié seulement par la pudibonderie de son temps. Les esthètes de l’art wallon ne s’y étaient cependant pas trompés ; ils avaient rapidement reconnu dans l’œuvre de Rops des qualités exceptionnelles qu’il fallait absolument partager avec le plus grand nombre, tout en faisant de Rops un représentant majeur de l’art produit en Wallonie. Dans les milieux artistiques que fréquente le jeune Rops alors qu’il est inscrit aux cours de Droit de l’Université libre de Bruxelles, on a très vite reconnu aussi le talent du caricaturiste et du lithographe. Illustrateur des Légendes flamandes (1858) de Charles de Coster, il est poussé par Charles de Groux et Constantin Meunier. Maîtrisant toutes les techniques (vernis mou, pointe sèche, aquatinte), il excelle dans la gravure à l’eau-forte qu’il a étudiée à Paris. Illustrateur de Baudelaire (Épaves en 1866, et les poèmes condamnés des Fleurs du mal), Rops devient l’un des illustrateurs les plus recherchés de la capitale française où il s’installe définitivement en 1874, sans renoncer à voyager à travers l’Europe et l’Amérique du Nord. Il en ramène d’éblouissants paysages ; mais à côté de cette peinture à l’huile, le dessinateur continue d’affoler les bourgeois bien-pensant par ses thématiques provocatrices. Membre du Groupe des XX, Félicien Rops a encore croisé la route d’Armand Rassenfosse (1886). De leur profonde amitié naissent une technique particulière de gravure et un vernis mou transparent, au nom évocateur, le « Ropsenfosse ».

En inaugurant la plaque commémorative du côté de la rue du Président, les Amis de l’Art wallon n’ignorent pas que Rops est né dans un logis provisoire dont l’entrée est située du côté du Marché au Beurre ; choisissant de rendre la plaque plus visible, ils optent cependant pour l’hôtel de maître principal qui a sa façade principale du côté de la rue du Président. Ainsi, estiment-ils, la plaque commémorative rendra davantage le service pédagogique attendu, à savoir « rendre à Rops la place qu’il devrait occuper depuis longtemps dans l’esprit de chacun ». Saluant en Félicien Rops « un artiste wallon », le bourgmestre Golenvaux accepte au nom de la ville de Namur de prendre sous sa garde la plaque commémorative.

Insistant sur les très nombreux liens qui rattachent Rops à Namur, les Amis de l’Art wallon organiseront par la suite une rétrospective de l’artiste, envisageront l’érection d’un monument plus imposant et manifesteront leur intention de créer, à Namur, un Musée qu’ils enrichiraient progressivement, afin de remplacer le Musée des Beaux-Arts détruit pendant la Première Guerre mondiale (l’acquisition par les pouvoirs publics de l’Hôtel de la Croix, rue Saint-Antoine, permettrait d’en faire un musée des arts anciens majeurs et mineurs du Namurois). Ils ont fait l’annonce de leurs intentions lors d’une courte réunion solennelle dans la salle des séances du conseil communal de Namur.

Sources

Wallonia 1912, p. 561

La Vie wallonne, 15 août 1921, n°12, p. 573 et ssv

La Vie wallonne, 15 octobre 1925, LXII, p. 81

La Vie wallonne, 15 décembre 1925, LXIV, p. 133-146

La Vie wallonne, octobre 1933, CXLVIII, p. 66-68

Maurice KUNEL, dans Biographie nationale, t. 33, col. 627-631

Rue du Président 33

5000 Namur

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Stèle Henri TUDOR

Stèle commémorative Henri Tudor, réalisée par Georges Vandevoorde, date inconnue.

À Florival (Grez-Doiceau), sur le site de l’ancienne usine Tudor, au cœur d’une large pelouse, s’élève un monument en pierre rouge dédié à Henri Tudor. Le nom de l’industriel est la seule mention qui subsiste sur la face avant du monument abîmé par le temps, tandis qu’un bas-relief, exécuté par Georges Vandevoorde (1878-1964), représente le profil gauche de l’industriel barbu. Un plant de rhododendrons semble vouloir continuer à fleurir au pied de ce souvenir en pierre d’une prospérité passée. D’usine Tudor, il n’est en effet plus question depuis 1995. Succède à Tudor producteur de batterie le distributeur Exide Technologies qui continue d’occuper les bâtiments que l’investisseur luxembourgeois avait fait construire au XIXe siècle.

Durant ses études à l’Université libre de Bruxelles, à l’école polytechnique (1879-1883), Henri Owen Tudor, citoyen du grand-duché de Luxembourg, se passionne pour l’électricité, en particulier pour la dynamo inventée par Zénobe Gramme en 1869 et pour la lampe à incandescence que commercialise Edison. Dès 1881, Tudor parvient à mettre au point un système pour stocker l’énergie électrique à partir d’accumulateur au plomb, perfectionnant ainsi l’invention de Gaston Planté (remontant à 1859). Depuis son village natal de Rosport, il parvient à valoriser son invention (l’électrode à grande surface) et à passer le cap de la fabrication industrielle. Dès 1886, Tudor parvient à convaincre les autorités d’Echternach de remplacer les réverbères à pétrole par un éclairage électrique : l’expérience est concluante et, très vite, Tudor doit constituer un Société anonyme belge pour l’Éclairage Public par l’Électricité afin de répondre à des sollicitations de localités belges, avant de se tourner aussi vers de nouveaux marchés en Allemagne, en Scandinavie et en Europe centrale.

Quand son usine de Rosport devient trop petite et alors que le grand-duché reste confiné dans le Zollverein imposé par Berlin, Henri Tudor décide de s’implanter en Brabant wallon, rachetant l’ancienne abbaye cistercienne de Florival, à Grez-Doiceau. C’est là, de 1901 jusqu’en 1995, que vont être fabriquées les batteries Tudor. Inventeur et investisseur, Tudor était présent à l’exposition universelle de Liège en 1905, avec un chariot dit « energy-car ». Peut-être est-ce là que sa route croise celle de Henri Pieper. Les deux hommes participent alors à la mise au point de l’Auto-Mixte, Tudor fournissant les accumulateurs électriques. À partir de 1908, il construit des batteries pour voitures à Florival sous la dénomination SA Accumulateurs Tudor. « Auto-Mixte », modèle exceptionnel de voiture hybride (pétrole, batterie électrique), rencontrera un certain succès en Europe jusqu’à la Grande Guerre, mais finalement ne parviendra pas à percer.

Si les successeurs des entreprises Tudor sont aujourd’hui dispersés à travers le monde, c’est à Grez-Doiceau que subsiste le monument honorant l’initiateur de cette aventure industrielle qui dure depuis plus d’un siècle. Le bas-relief est dû au talent de Georges Vandevoorde, sculpteur originaire de Courtrai, où il fit ses études à l’Académie sous la direction de Constant Devreese. Formé également auprès de Julien Dillens et de Charles Van der Stappen, Vandevoorde est occupé durant sept années aux côtés du sculpteur wallon Victor Rousseau, dans son atelier bruxellois (en 1958, il signera le monument Rousseau inauguré à Forest). Médailles et sculptures n’ont guère de secrets pour cet artiste qui affectionne les portraits, les nus et les allégories. Comme ses contemporains, il est souvent sollicité pour des monuments aux morts des deux guerres (Gembloux, Jemelle, Braine-le-Comte, etc.), tout en réalisant des œuvres d’inspiration personnelle ou de commande (comme des décorations pour des parcs publics à Bruxelles). Professeur à l’Académie de Molenbeek-saint-Jean, il en devient le directeur, tout en étant inspecteur dans l’enseignement artistique provincial du Brabant.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Michel BEDEUR, Henri Pieper : Un génie créateur : 1867-1952, Andrimont, Vieux-Temps, 2003, p. 61-65

Henri WERNER, Ernest REITER, Henri Owen Tudor - l'impact d'une idée, Luxembourg 2009

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. II, p. 613

Rue de Florival

1390 Florival (Grez-Doiceau)

Paul Delforge

© Musé de la Vie wallonne

© Musé de la Vie wallonne

Ramet Alphonse

Lettres wallonnes

Verviers 01/06/1873, Liège 19/05/1916

Après la Grande Guerre, la rue du Midi, cette importante artère fréquentée par de nombreux Verviétois, a changé de nom (septembre 1919). Si la « rue des Fusillés » fut proposée, c’est finalement « la rue des Martyrs » qui a été choisie, afin d’honorer la mémoire de quatre patriotes verviétois fusillés par les Allemands en raison de leurs activités d’espionnage : Orphal Simon est un ouvrier textile qui faisait partie d’une chaîne d’évasion et s’était mis au service du bureau de documentation française dirigé par le capitaine Benazet depuis Maastricht ; arrêté et jugé très rapidement, le jeune Verviétois fait partie des premiers fusillés pour espionnage (Liège, 18 octobre 1915). Pour le même motif, Henri Siquet est lui aussi fusillé, mais à la citadelle de Namur, le 25 avril 1918. Quant à Victor Lemoine (présenté comme plombier ou comme garçon de café) et Alphonse Ramet (ébéniste ou employé de commerce), ils sont exécutés à Liège en 1916.

Ces deux derniers s’étaient mis au service des renseignements militaires français. Ensemble, ils surveillaient les mouvements de troupes de l’occupant, ainsi que tout le trafic ferroviaire. Ils étaient en quelque sorte des résistants de la Première Guerre mondiale. Leurs activités furent découvertes et les deux hommes arrêtés, emprisonnés à la prison Saint-Léonard à Liège, avant de passer devant le Conseil de guerre de Liège. Le 18 avril 1916, Alphonse Ramet est condamné à mort « pour trahison pendant l’état de guerre en pratiquant l’espionnage ». Un mois plus tard, il est passé au poteau d’exécution au bastion de la Chartreuse à Liège, en même temps que Victor Lemoine (19 mai). La peine de mort est aussi prononcée contre sa sœur Alphonsine Ramet (tailleuse de son métier), mais elle est commuée en travaux forcés à perpétuité ; une autre sœur est condamnée à quinze ans. Leur mère, quant à elle, Louise Mathieu (veuve Ramet), négociante, elle est condamnée à dix ans de travaux forcés ; elle décèdera dans les premiers mois de 1917, des suites des mauvais traitements qui lui ont été infligés à la forteresse allemande de Siegburg où elle était détenue. Son corps est rapatrié à Verviers en mai 1923.

Martyr de guerre, Alphonse Ramet aurait pu entrer dans les livres d’histoire d’une autre façon car il consacrait une partie de ses loisirs d’avant-guerre à l’écriture. Dans la langue wallonne encore fortement usitée à l’époque, il compose de joyeuses pasquèyes, des poèmes, des monologues amusants, voire des cråmignons qu’il adresse à divers journaux. Sa chanson Lu Mèsse du doze eùres mons l’qwârt témoigne du potentiel qu’aurait pu exprimer cet espoir des lettres wallonnes. Écrivant aussi des chansons en langue française, il n’est pas rare que s’y expriment ses idées socialistes. Malgré ses convictions politiques, il s’engage comme volontaire en août 1914, et part combattre sur le front où il est blessé. Évacué en France où il est soigné, il revient à Verviers et met en place un réseau de renseignements en faveur de l’État-major français, avec ses sœurs et sa mère.

Après l’Armistice, la Ligue wallonne de l’arrondissement de Verviers et un Comité spécifique entreprennent de rassembler les productions éparses de l’auteur wallon et publient, à titre posthume, les Œuvres d’Alphonse Ramet, chansonnier wallon, mort pour la patrie le 19 mai 1916, ouvrage de 200 pages précédé d’une préface d’Eugène Bilstain. Il s’agit là de l’unique témoignage livresque des talents littéraires wallons d’Alphonse Ramet.

Sources

Centre de Recherche & Archives de Wallonie, Institut Destrée, Revue de Presse & https://www.belgicapress.be/ dont Le Télégraphe, 23 mai 1916 ; L’Écho de la Presse, 31 mai 1916, Le Bruxellois, 2 juin 1916, La Nation belge, 17 mai 1923, p. 5

Adolphe HARDY, La femme belge et la défense nationale. A propos du 4 août, dans La Libre Belgique, 7 août 1935,

SOCIÉTÉ VERVIÉTOISE D’ARCHÉOLOGIE ET D’HISTOIRE, Bulletin trimestriel, avril-juin 2015, en ligne sur http://www.svah.be/Bulletins/2015-2.pdf

http://www.bel-memorial.org/names_on_memorials/display_names_on_mon.php?MON_ID=582

http://www.bestofverviers.be/chroniques/historiques/1109-promenade-guerriere-rue-xhavee.html

http://www.1914-1918.be/civil_fusilles.php.

Œuvre principale

Œuvres d’Alphonse Ramet, chansonnier wallon, mort pour la patrie le 19 mai 1916 (1921, éd. posthume)

© La révolution liégeoise du 18 août 1789 - Gravue d'A. Weber

© La révolution liégeoise du 18 août 1789 - Gravue d'A. Weber

Fyon Jean Joseph

Révolutions

Verviers 1745, Liège 02/09/1816

Descendant d’une famille d’industriels actifs dans le marquisat de Franchimont et impliquée dans la vie de la cité, tant à Verviers qu’à Liège, fils du fabriquant lainier Edmond Fyon, Jean Joseph Fyon jouit très tôt d’une forte popularité qui le conduit à s’occuper à son tour de la chose publique. Conseiller de Régence en 1770 quand son père exerce la magistrature au moins pour la 3e fois, il devient l’un des deux bourgmestres de Verviers durant les années 1772 et 1773, ainsi qu’en 1777-1778. Par la suite, veuf en 1779 au moment où il est le père de sept filles en bas âge, Jean Joseph Fyon paraît surtout occupé à assumer sa charge de maître des postes impériales, à Verviers, succédant à Pascal Pirons, avant d’être démis de ses fonctions en raison « d’erreurs de gestion » (1776-1791). En litige de longue date contre certaines décisions du prince-évêque devant la Chambre impériale de Wetzlaer, son hostilité à l’égard du prince-évêque Hoensbroeck se nourrit volontiers des idées nouvelles portées dans le pays de Liège. Selon la légende qui entoure le personnage, avant même le 18 août 1789, Fyon paradait dans les rues, entouré d’une foule parée de cocardes franchimontoises, lui dressant une haie d’honneur, sous les cris de « Vive Fyon ! Vive la liberté ! ».

Assurément soutenu par une bande à sa dévotion, Fyon s’empare du pouvoir par la force, le 18 août 1789 et, acclamé par la foule, prend la tête de la Magistrature verviétoise, en même temps que son ami Thomas de Biolley. Lors de la première séance du Congrès de Polleur, où il siège comme délégué de Verviers, Jean Joseph Fyon est choisi à la présidence, avant de laisser à de plus convaincus la conduite des travaux. Il en va de même à l’assemblée des bonnes villes réunies à Liège, où il a été nommé député de Verviers. En juillet 1790, avec Dethier, il constitue la Société des révolutionnaires franchimontois, mais sans prendre part à ses travaux. Par contre, il se montre davantage assidu lorsqu’un bataillon de volontaires franchimontois prend les armes ; éphémère commandant (mai 1790), il est nommé colonel de l’un des deux régiments de l’armée « nationale » liégeoise et prend part aux expéditions dans le Limbourg face aux forces « exécutrices ». Il ne peut cependant empêcher le retour du prince-évêque, début 1791, et son rôle en vue – ainsi que des aspects peu glorieux – le place au premier rang des bannis : tous ses biens sont confisqués.

Réfugié à Paris, Jean Joseph Fyon se mêle aux cercles politiques qui préparent de nouveaux plans. Membre du Comité des Belges et Liégeois réunis, il rejoint ensuite le Comité révolutionnaire des Belges et Liégeois réunis, mais il est davantage enclin à la bagarre qu’aux débats d’idées. Rentré au pays de Liège après le succès de Dumouriez, il reçoit le commandement militaire du pays de Liège et est élu membre de la convention nationale (20 décembre 1792). Général de brigade à la tête de la Légion liégeoise, il reprend les armes, ne peut éviter la seconde restauration autrichienne (printemps 1793) et se retrouve réfugié à Paris, repris dans le tourbillon politique avec ses « amis » franchimontois. La zizanie s’installe pourtant dans leurs rangs et, loin de partager l’idée d’une annexion à la France, Fyon rallie le parti dit des modérés, installant une haine définitive avec ses adversaires franchimontois. Fin 1793 et en avril 1794, Fyon connaît même la prison, victime des intrigues liégeo-liégeoises à Paris, et accusé de conspiration. Hyacinthe Fabry n’hésite pas à le qualifier de « colonel assassin ».

Ayant disparu des cercles politiques au printemps 1794, celui qui est alors surnommé avec exagération le « général Fyon » réapparaît sur ses terres liégeoises au lendemain de l’absorption de la principauté et des Pays-Bas autrichiens au sein de la République (1er octobre 1795) et est choisi comme député du département de l’Ourthe au Conseil des Anciens, lointain ancêtre du Sénat qui tient ses réunions à Paris. Cependant, Fyon n’en a pas fini avec les problèmes. Considéré comme trop montagnard pour certains, il est soupçonné par d’autres de tremper dans la « Conjuration des égaux » (mai 1796) et dans l’affaire dite du camp de Grenelle (septembre 1796), conduite par Gracchus Babeuf, chez qui l’abolition de la propriété individuelle est une priorité. Si les idées de Babeuf peuvent être rapprochées de la Déclaration des droits de l’homme du Congrès de Polleur qui se distinguait de la Déclaration française de 1789 par l’absence d’un 17e article, celui consacrant, en France, la propriété privée comme droit inviolable et sacré, les idées de J-J. Fyon apparaissent moins radicales. Dans l’entourage de Babeuf, on considérait « Fyon vendu aux ex-conventionnels ; Fyon est un modéré ; c’est un homme amphibie, on ne sait pas ce qu’il est » (Charles Germain, cité par RIVIALE, p. 167). Pressenti comme militaire pour encadrer le soulèvement espéré, le général de brigade Fyon échappe de justesse à une condamnation lors du procès de Babeuf, son cas étant renvoyé à plus tard. Il est finalement acquitté, mais ne récupère pas son mandat au Conseil des Anciens.

Retrouvant du service actif comme chef de bataillon dans la Légion des Francs du Nord (octobre 1799), Fyon demeure étiqueté « jacobins » et, après l'attentat de la rue Saint-Nicaise (24 décembre 1800), il est repris sur la liste des proscrits que Bonaparte, miraculeux rescapé, fait dresser, convaincu que la « conspiration de la machine infernale » est l’œuvre de ceux qui contestent son pouvoir personnel. Bien que l’implication des Chouans soit rapidement prouvée, le premier consul Bonaparte maintient sa mesure contre les républicains de gauche et Fyon figure sur la liste des 133 proscrits élaborée par Fouché. Il semblerait avoir obtenu un passeport pour sortir de France et aurait ainsi échappé à une déportation qui lui aurait été funeste.

Sources

Paul HARSIN, La Révolution liégeoise de 1789, Bruxelles, Renaissance du Livre, 1954, coll. Notre Passé, p. 98, 119

Henri PIRENNE, dans Biographie nationale, t. VII, col. 397-402

Liste des bourgmestres de Verviers de 1650 à nos jours, selon Detrooz, complétée jusqu’en 2001 (cfr http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jHB_nmF2tLEJ:ecolescommunales.verviers.be/tourisme/canevas/Chap01_Pages/personnalites/09/bourgmestres.doc+&cd=2&hl=fr&ct=clnk&gl=be) (s.v. avril 2013)

Pierre LEBRUN, L’industrie de la laine à Verviers pendant le XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle, Liège, 1948, p. 123

Philippe RIVIALE, Le procès de Gracchus Babeuf devant la Haute cour de Vendôme, ou La vertu coupable, Paris, L’Harmattan, 2011, p. 166-170, 255

Augustin GURDAL, Jean-Joseph Fyon et son temps, Verviers, P. Féguenne, 1931

Augustin GURDAL, dans BSVAH, vol. 26, 1933, p. 73-76

Léon LECONTE, Les événements militaires et les troupes de la Révolution liégeoise (1789-1791), dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, Liège, 1932, t. LVI, p. 4-410

Adolphe BORGNET, Histoire de la révolution liégeoise de 1789, de 1785 à 1795, d’après des documents inédits, Liège, 1865, t. II

Jean DESTREM, Les déportations du consulat et de l’empire d’après des documents inédits, Paris, 1885, en particulier la note qui se trouve dans l’index

Maystadt Philippe

Politique, Député wallon, Ministre wallon

Petit-Rechain 14/03/1948, Charleroi 07/12/2017

Député wallon : 1980-1981 ; 1981-1985 ; 1985-1987 ; 1988-1991 ; 1992-1995

Ministre wallon : 1979-1980

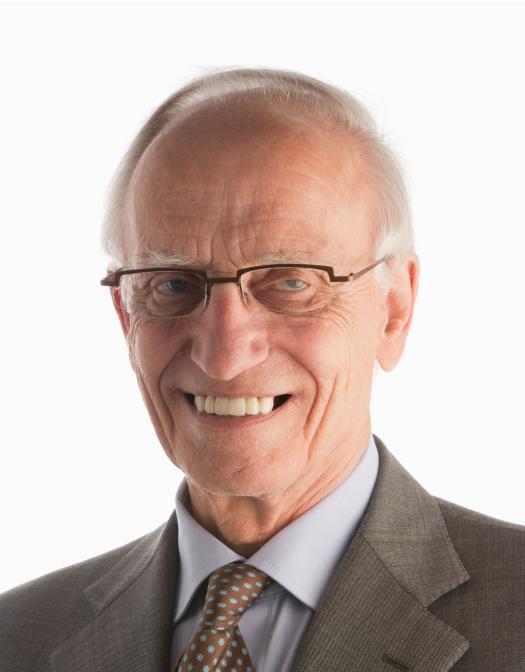

Docteur en Droit (1970) et licencié en Sciences économiques de l’Université catholique de Louvain (1970), Philippe Maystadt complète sa formation par un Master of arts in Public Administration (Claremont Graduate School – Los Angeles en 1973), tout en étant assistant à la Faculté de Droit de l’UCL depuis 1970. Il reste premier assistant jusqu’au moment où il se consacre exclusivement à la politique (1977).

Chef de Cabinet auprès du ministre Califice, responsable du Comité ministériel des Affaires wallonnes, Philippe Maystadt prend part à la mise en place des premières institutions wallonnes provisoires et contribue à la préparation du tout premier budget de la Région wallonne (1974-1977).

Élu député dans l’arrondissement de Charleroi en même temps qu’Alfred Califice, Ph. Maystadt est appelé à succéder à son mentor et à incarner pour plusieurs années le PSC dans la circonscription carolorégienne (1977-1999). Secrétaire politique du PSC en même temps que Melchior Wathelet (mai-octobre 1979), en charge des dossiers régionaux et communautaires, bref représentant du PSC au Conseil économique régional de la Wallonie (1978-1979), Ph. Maystadt fait partie du premier Exécutif régional wallon quand il remplace Antoine Humblet. En charge de l’Économie régionale et de l’Aménagement du territoire, il devient Secrétaire d’État à la Région wallonne et jusqu’à la désignation de Charles Michel en 2000, le plus jeune ministre à accéder à des responsabilités wallonnes (15 octobre 1979). Membre du deuxième Exécutif régional wallon (23 janvier-18 mai 1980), il est simplement député quand sont votées les lois d’août 1980 créant notamment les institutions politiques wallons. Lors du vote à la Chambre, le 4 août, Philippe Maystadt prend la parole au nom du groupe PSC pour souligner que la régionalisation signifie à la fois l’autonomie des entités fédérées et leur contribution à la définition des politiques nationales. Dès le 15 octobre, il participe aux travaux du nouveau Conseil régional wallon, dont il reste membre de 1980 à 1995, tout en exerçant ses fonctions ministérielles.

En charge de la Fonction publique et de la Politique scientifique, ainsi que de la coordination de la Politique de l’Environnement dans les gouvernements Martens IV (22 octobre 1980-26 février 1981) puis de Mark Eyskens (6 avril-17 décembre 1981), Philippe Maystadt devient ministre du Budget, de la Politique scientifique et du Plan dans le premier gouvernement Martens-Gol (17 décembre 1981-28 novembre 1985), ministre des Affaires économiques dans le second (28 novembre 1985-9 mai 1988). Essayant de faire entendre la voix de la démocratie chrétienne, il hérite des fonctions de vice-Premier ministre et par conséquent de numéro 3 du gouvernement quand Ch-F. Nothomb tombe sur la question fouronnaise (18 octobre 1986-9 mai 1988).

Dans les coalitions PS-PSC qui vont se mettre en place dès le début de 1988 et qui seront renouvelées en 1992 et 1995, jusqu’en juillet 1999, Philippe Maystadt va se retrouver dans une majorité de centre-gauche plus conforme à ses convictions politiques. En charge des Finances pendant dix ans (10 mai 1988-19 juin 1998) dans les gouvernements Martens VIII et IX, Dehaene I et II, il devient vice-Premier ministre le 4 septembre 1995 lorsque Melchior Wathelet démissionne et postule à la Cour européenne de Luxembourg. Il est alors le chef de file du PSC dans le gouvernement fédéral. Le 21 mai 1995, lors du triple scrutin électoral (Chambre, Sénat, Parlement wallon), Ph. Maystadt quitte le Sénat où il n’aura siégé qu’entre 1992 et 1995 et opte pour la Chambre fédérale dans un arrondissement de Charleroi élargi à Thuin. Dans le gouvernement Dehaene II, il retrouve les Finances, ainsi que le Commerce extérieur (23 juin 1995-19 juin 1998).

Ayant opté pour un mandat de parlementaire, Ph. Maystadt refuse de se porter candidat à un scrutin dont il sait qu’il n’assurera pas le mandat. Seule exception, sa présence sur une liste européenne en 1989 pour soutenir Gérard Deprez. Ne cachant pas sa sympathie pour une ligne wallonne, fédéraliste, progressiste et sociale-chrétienne, il contribue à la mise en place et à l’adoption des réformes institutionnelles de 1988-1989 et 1992-1993.

Entre réunions européennes ou internationales, pour l’Union européenne ou le FMI, Philippe Maystadt a pris une stature internationale : président du Comité intérimaire du FMI (septembre 1993-octobre 1998), Gouverneur de la Banque interaméricaine de Développement, de la Banque asiatique de développement, de la BIR, et de la Banque africaine de Développement (1988-1998). Les contacts qu’il entretient au niveau international suscitent de nombreuses rumeurs : on le voit faire carrière au FMI, devenir Commissaire européen, ou président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement… Or, en fait, il est avant tout le chef de file du PSC dans le gouvernement fédéral (1995) puis une sorte de sauveur d’un PSC en perdition (1997-1999). Pressé de toutes parts, Ph. Maystadt finit par se plier à l’avis du Comité directeur du PSC et se présente en ticket avec Joëlle Milquet (fin mai 1998). Renonçant à ses fonctions ministérielles, retrouvant son mandat de député fédéral (19 juin 1998-13 juin 1999), Philippe Maystadt accède à la présidence du PSC, le transforme en « nouveau PSC », lui fait passer le difficile cap du triple scrutin de 1999, en étant élu au Sénat (3e score du collège francophone), tout en proposant un ambitieux « plan de convergences pour la Wallonie » à l’horizon 2010.

À partir du 1er janvier 2000, Philippe Maystadt abandonne tous ses mandats belges pour accéder à la présidence de la Banque européenne d’investissement, mission qu’il remplit jusqu’au 1er janvier 2012. Expert international, auteur de plusieurs rapports et livres sur l’économie et la finance, président de la toute jeune ARES (Académie de recherche et d’enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles, août 2014), il est élu à la présidence du Centre international de formation européenne (Cife) (janvier 2015-décembre 2017) et l’un des fondateurs de « Ceci n’est pas une crise », fondation créée pour lutter contre l’essor du populisme (2015).

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse 2009-2017

Cfr Encyclopédie du Mouvement wallon, Parlementaires et ministres de la Wallonie (1974-2009), t. IV, Namur, Institut Destrée, 2010, p. 422-427

Mandats politiques

Député (1977-1995)

Secrétaire d’État aux Affaires wallonnes (1979-1980)

Membre du Conseil régional wallon (1980-1991)

Ministre (1980-1998)

Sénateur (1992-1995)

Membre du Parlement wallon (1992-1995)

Député fédéral (1995-1999)

Ministre d’État (1998)

Sénateur (1999-2000)

Parlementaires et ministres de Wallonie (2017)

Heusy Paul

Culture, Littérature

Verviers 10/12/1834, Limeil-Brévannes (France) 22/11/1915

De brillantes études à l’Université de Liège confèrent à Alfred Guinotte le titre de docteur en Droit (1856), qui lui ouvre les portes du barreau de Liège. D’autres préoccupations motivent cependant le fils du négociant verviétois Henri-Guillaume Joseph Guinotte et de Marie-Anne Renand : la littérature et la politique dont il finit par faire la synthèse.

Fondée en 1854 avec le soutien du Grand Orient de Belgique, la Revue trimestrielle accueille ses premiers textes, deux nouvelles, Franz Brenner (1858), et Louise (1859). Éphémère directeur de la revue liégeoise La Belgique contemporaine (1861-1862), qu’il avait créée et où il côtoyait Thill Lorrain, Guinotte y publie surtout des chroniques politiques, où s’exprime son engagement social. Dans les années 1860, Guinotte préside la section de Liège de la Libre Pensée, et fait partie du comité de la Ligue de l’enseignement. Conférencier, consacrant son temps aux Cours populaires (il y présente notamment l’histoire de la Révolution française), l’avocat se met au service de la cause d’ouvriers arrêtés à la suite de manifestations. Son engagement politique mériterait d’être mieux connu car, en janvier 1870, lorsque la Ière Internationale ouvrière mobilise les ouvriers dans les rues de Liège, Guinotte figure parmi les orateurs, aux côtés notamment d’Eugène Hins et de Paul Janson, de Jean Fontaine, et des Verviétois Jamar et Larondelle. Il défend alors ouvertement le projet de créer, à côté de la Chambre des représentants, une « représentation exclusive des travailleurs », une assemblée composée de représentants élus au scrutin libre.

C’est chez son frère, Lucien, directeur de charbonnages dans le Hainaut, que l’auteur de la nouvelle Le mariage m’épouvante (1861) rencontre celle qui deviendra son épouse (1875), Laurence Le Hardy de Beaulieu, dont le père et le grand-père – le général Le Hardy, vicomte de Beaulieu, figure marquante de la Révolution de 1830 – vivent aux États-Unis.

Abandonnant ses fonctions d’avocat-conseil d’une industrie française située dans l’Hérault (1875-1876), Guinotte décide de se faire un nom dans la littérature. À Paris, où il s’installe, il survit en donnant quelques articles qu’il signe « Paul Heusy », en référence à sa région natale. Sur les conseils de Félicien Rops, il fréquente les milieux naturalistes et il parvient à faire paraître des nouvelles dans Le Réveil, puis La Marseillaise. Compilées, quatre nouvelles constituent son premier livre, Un coin de la vie de misère (Paris, 1878), qui s’avère un vrai succès littéraire, plusieurs fois réédité jusqu’au début du XXe siècle. Dédiés respectivement à Gustave Flaubert, Alphonse Daudet, Edmond de Goncourt et Émile Zola, les quatre récits ont pour personnage principal un ouvrier mineur de Liège (Antoine Mathieu), un berger solitaire de l’Hérault (Jean Benoît), une prostituée parisienne (La Fille de Jérôme) et une pauvresse du Parc Monceau (La Marchande de plaisirs). Il s’agit de la première œuvre de conception naturaliste à s’inscrire dans la littérature belge de langue française.

La reconnaissance parisienne lui ouvre les colonnes de plusieurs revues littéraires françaises, mais ce sera le seul livre que Guinotte parviendra à faire publier de son vivant. L’Histoire du peintre Eugène-Marie – histoire douloureuse d’un enfant adultérin –, sur lequel il travaille pendant quatre ans ne trouve pas d’éditeur. D’autres tentatives seront tout aussi vaines, si bien que le succès des chroniques très sociales qu’il fait paraître, de 1882 à 1883, dans le journal Radical, organe du Grand Orient de France, ne parvienne pas à satisfaire Guinotte.

À l’été 1883, il embarque sa famille et part pour la Floride. À l’invitation de son beau-père, il se lance alors dans la culture des oranges, entreprise qui ne lui sourit guère. Reprenant sa collaboration au Radical auquel il adresse des Lettres floridiennes (1886), il retourne à Paris. De 1887 à 1908, il est un rédacteur permanent du journal parisien auquel il livre près de 250 récits inspirés du carnet où il notait « les faits de la vie humble et de la vie haute ». Critique d’art, chroniqueur judiciaire, conteur, Paul Heusy a rangé son ambition d’écrivain, satisfait de vivre de sa plume de journaliste dont le style est davantage apprécié.

Il a 74 ans quand il accepte l’invitation de son épouse d’une nouvelle expérience américaine. Perdu dans le Minnesota, loin des amis du milieu parisien, il alimente quelques journaux du Vieux Continent en exprimant son amertume et son incompréhension de la vie américaine. Il décide alors de revenir à Paris, sans sa famille, à l’été 1913 ; il s’y attarde au point de ne pouvoir repartir en août 1914… À 80 ans, il remplace dans les salles de rédaction ses confrères envoyés au front. C’est un cancer qui l’emportera à l’hospice de Brévannes, fin 1915.

À l’initiative de Paul Delbouille, l’édition définitive d’Un coin de la vie de misère (1883) est réimprimée par l’Académie de langue et de littérature françaises de Belgique en 1942. Cinquante ans plus tard, la même Académie publie Gens des rues (1994), ouvrage où sont rassemblés 33 courts récits parmi les meilleurs de Paul Heusy.

Sources

Centre de Recherche & Archives de Wallonie, Institut Destrée, Revue de presse & https://www.belgicapress.be/

DELSEMME, Paul, Biographie nationale, t. 43, col. 463-472

DEFOSSE, Paul (dir.), Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, Bruxelles, Luc Pire, 2005, p. 162

Service de la Promotion des Lettres de la FWB, http://www.promotiondeslettres.cfwb.be/index.php?id=gensdesrueslesucrefilefigures

Regards sur les lettres françaises de Belgique, Bruxelles, De Rache, 1976

Principaux ouvrages

Franz Brenner (nouvelle, 1858)

Louise (nouvelle, 1859)

Le mariage m’épouvante (1861-1862, saynète)

Un coin de la vie de misère (recueil, 1878)

Gens des rues (recueil inédit, 1873)

Histoire du peintre Eugène-Marie (roman inédit)

Gens des rues (1994)

Hodson Jacques

Socio-économique, Entreprise

Nottingham 4/12/1771, Verviers 10/06/1833

De parents peu fortunés, James Hodson quitte la maison familiale à l’âge de 15 ans pour se former à la mécanique dans divers ateliers anglais. Se fixant à Londres, cet ouvrier spécialisé tient un établissement qu’il s’empresse de quitter quand, en 1802, il est appelé en Europe par William Cockerill. Installé à Verviers depuis 1799, ce dernier est sous contrat d’exclusivité avec la fabrique Biolley-Simonis pour laquelle il construit avec beaucoup de succès des machines textiles. Pour se défaire des clauses de son contrat d’exclusivité avec les deux industriels verviétois, William Cockerill incite James Hodson à établir à Verviers son propre atelier en s’associant avec l’aîné des fils Cockerill : ainsi disposera-t-il des précieux secrets de fabrication et pourra vendre des machines identiques aux industriels verviétois concurrents des Ywan Simonis et Jean-François Biolley.

Si les Cockerill s’installent définitivement à Liège à partir de 1807, Hodson poursuit durablement ses affaires à Verviers ; il s’impose comme le fournisseur des principaux fabricants de draps de Verviers, Hodimont, Ensival et Dison, voire jusqu’à Montjoie. À Verviers, Hodson forme des dizaines d’ouvriers mécaniciens et ouvre de vastes établissements destinés à construire des machines et à la filature de la laine. Dès 1803, les filatures J-N. David, Godart, Leloup et Meunier s’arrachent pour 12.000 francs de l’époque les moulins et assortiments sortis des ateliers Hodson. Ensuite, les Dethier, Godin, Duesberg, Peltzer, Hauzeur et autre Sauvage se lancent dans la course, transformant radicalement la vie économique et sociale de Verviers. En 1810, Verviers est devenu le premier centre continental de la laine cardée.

À l’origine mécanicien habile, celui qui a épousé Nancy Cockerill (la fille de William et la sœur de James et John) en 1807, se retrouve à diriger une société qui prospère, bénéficiant d’une protection certaine des autorités qui sont alors françaises et favorisent toutes les initiatives qui permettent de renforcer le blocus continental et d’affaiblir les Anglais… Il ne faut dès lors pas perdre de vue que Hodson comme les Cockerill sont considérés comme des traîtres sur leur île natale. En 1816, avec le drapier Sauvage, James Hodson achète, chez Hague et Topham à Londres, les deux premières machines à vapeur de type Watt du royaume des Pays-Bas.

En 1817, au décès de son épouse, il se retrouve seul avec ses six enfants, auxquels il laissera une fortune considérable, tant le succès de ses initiatives industrielles fut grand. En 1830, à la veille de l’indépendance de la Belgique, Hodson est à la tête de trois fabriques de draps, d’une teinturerie et de deux jardins avec rames. Dans les événements qui conduisent à la séparation des provinces belges et « hollandaises », l’un de ses fils, John, se distingue à la tête de volontaires verviétois, lors du combat dit de Rocour, en fait à Sainte-Walburge. Pour cela, il recevra la Croix de Fer que son père ne verra cependant pas.

Sources

Pierre LEBRUN, L’industrie de la laine à Verviers pendant le XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle, Liège, 1948, p. 234-241

Antoine Gabriel DE BECDELIÈVRE-HAMAL, Biographie contemporaine de la province de Liège, Liège, impr. Jeunehomme, 1839, p. 4-5

Anne-Catherine DELVAUX, Inventaire des archives de la Société Cockerill Sambre (Groupe Arcelor) Siège de Seraing (1806-2005), Bruxelles, AGR, 2011, Archives de l’État de Liège, n°113

Freddy JORIS, Natalie ARCHAMBEAU (dir.), Wallonie. Atouts et références d’une région, Namur, 1995

Michel ORIS, dans POTELLE Jean-François (dir.), Les Wallons à l’étranger, hier et aujourd’hui, Charleroi, Institut Destrée, 2000, p. 127

P.M. GASON, Histoire des sciences et des techniques. John Cockerill et le nouveau monde industriel, Seraing, 1995

Suzy PASLEAU, Itinéraire d’un géant industriel, Liège, 1992

Wallonie. Le Pays et les Hommes. Histoire. Économies. Sociétés, t. I, p. 328, 330, 338, 346

Histoire de la Wallonie (L. GENICOT dir.), Toulouse, 1973, p. 351

Notice Cockerill, dans Biographie nationale, t. IV, col. 229

Musée des Beaux-Arts, Exposition Le romantisme au pays de Liège, Liège, 10 septembre-31 octobre 1955, Liège (G. Thone), s.d., p. 145

Liste nominative de 1031 citoyens proposés pour la Croix de Fer par la Commission des récompenses honorifiques (p. 1-129) dans Bulletin officiel des lois et arrêtés royaux de Belgique, n°807, 1835, t. XI, p. 56-57

https://www.geni.com/people/James-Hodson/6000000024752924388

Onkelinx Gaston

Politique, Député wallon

Goyer-Jeuk 13/07/1932, Seraing 30/01/2017

Député wallon : 1980-1981 ; 1981-1985 ; 1985-1987

Après des humanités inférieures à l’Athénée de Saint-Trond, Gaston Onkelinx quitte le Limbourg avec ses parents venus trouver du travail à Seraing. Son père entre en usine et sa mère tient un café-cinéma en face des hauts-fourneaux de Seraing. Engagé comme ouvrier à Ougrée-Marihaye en 1950, Gaston Onkelinx n’achève pas ses humanités. Militant syndical et politique actif, il est élu délégué syndical FGTB au sein du groupe Cockerill (1959-1971). En contact avec André Cools au moment de la grève wallonne de l’hiver ’60-’61, il est chargé de constituer des sections d’entreprises, afin de permettre au PSB d’être en contact étroit avec le monde ouvrier. Bien que l’initiative ne soit guère appréciée par les syndicats, G. Onkelinx parvient à créer des sections à Cockerill, à Phénix Word et à Ferblatil. Il assure la coordination entre les sections et devient président des sections d’entreprise pour Liège. C’est à ce titre qu’André Cools l’invite à mettre le pied à l’étrier de la politique. En octobre 1970, il est élu conseiller communal et devient immédiatement échevin des Affaires sociales à Ougrée.

Élu député en mars 1974, Gaston Onkelinx met un terme à une carrière de vingt-quatre années passées à l’usine et prend désormais la défense de ses camarades au sein de la Chambre des représentants.

Échevin d’Ougrée puis de Seraing (1971-1988), il est constamment réélu dans ces cités du fer où le Parti socialiste dispose de la majorité absolue. Il ne se passionne pas pour les questions institutionnelles, mais il ne peut rester indifférent à l’avant-projet de fusion de communes qui prévoit le profond découpage de sa localité d’Ougrée, une partie étant attribuée à Liège, l’autre à Seraing. En août 1980, il se joint à l’ensemble des parlementaires socialistes, chrétiens et libéraux qui adoptent, à la majorité spéciale, les lois dites d’août 1980, donnant notamment naissance aux organes politiques de la Région wallonne. Dès le 15 octobre, il siège au Conseil régional wallon, dont il sera membre jusqu’en novembre 1987 et la fin de son mandat de député. Laissant ainsi la voie libre à sa fille Laurette, il se consacre exclusivement à la politique locale.

Au sein du collège sérésien, le PS s’appuie sur une large majorité absolue. Devenu sénateur provincial fin 1987, le bourgmestre G. Mathot doit renoncer à l’un de ses deux mandats pour se conformer aux statuts de son parti. En mai 1988, Gaston Onkelinx reprend l’écharpe maïorale et est confirmé par le scrutin d’octobre 1988. Président de l’Aide (Association intercommunale pour le démergement et l’épuration des communes de la province de Liège) depuis 1988, vice-président de la SWDE, administrateur à la SPI, membre du Groupe Liège 2000, président de la nouvelle Intercommunale d’Incendie de Liège (janvier 1993), Gaston Onkelinx est un mandataire qui compte dans les savants équilibres mis en place à Liège par André Cools. Sa disparition tragique le 18 juillet 1991 attise davantage encore les tensions au sein de la turbulente Fédération liégeoise du PS, dont Gaston Onkelinx est le vice-président (1990-1992). Co-fondateur de l’asbl Institut André Cools (1992), identifié comme un « coolsien radical », membre du « groupe de Flémalle », G. Onkelinx demeure l’un des derniers résistants et des plus réticents lorsque les instances socialistes liégeoises parviennent à une pacification interne, fin 1992, début 1993.

Atteint par la limite d’âge de soixante ans imposée par les statuts du PS, il cède la fonction de bourgmestre à Jacques Vandebosch, son Premier échevin, à la date du 1er janvier 1994 et demeure conseiller communal. Tout en continuant à animer le Groupe Jaurès, il est président de la Confédération des prépensionnés et pensionnés socialistes (jusqu’en novembre 2012).

Sources

Cfr Encyclopédie du Mouvement wallon, Parlementaires et ministres de la Wallonie (1974-2009), t. IV, Namur, Institut Destrée, 2010, p. 471-472

Mandats politiques

Conseiller communal d’Ougrée (1971-1976)

Echevin (1971-1976)

Député (1974-1987)

Conseiller communal de Seraing (1977-2017)

Echevin (1977-1988)

Membre du Conseil régional wallon (1980-1987)

Bourgmestre (1988-1994)

© SPW-SG/J.-L. Carpentier

© SPW-SG/J.-L. Carpentier

Quévit Michel

Académique, Militantisme wallon

Rebecq Rognon 11/10/1939, Louvain-la-Neuve 10/04/2021

C’est à l’âge de 38 ans que Michel Quévit défend sa thèse de doctorat en Sociologie à l’UCL ; elle fait rapidement l’objet d’un livre intitulé Les causes du déclin wallon qui fera date.

Ce diplôme universitaire est en lui-même le résultat d’un combat social pour celui qui avait entamé sa vie professionnelle en tant qu’apprenti typographe (1954-1958). Loin de la Guerre scolaire, il milite alors en faveur des droits des jeunes travailleurs, au sein de la JOC Brabant [wallon]. Encouragé à mener des études supérieures, il réussit ses candidatures en Philosophie à l’Institut supérieur de Philosophie de l’Université catholique de Louvain, avant de s’orienter vers les Sciences politiques-Relations internationales. En plus de ses licences à l’UCL – sous la direction du professeur Jean Ladrière, il a étudié la « phénoménologie des relations Est-Ouest » –, il sera diplômé de l’International Teacher Program (ITP) de la Harvard Business School.

Menant ses études à Leuven durant les années 1964-1968, Michel Quévit n’échappe pas à l’atmosphère revendicative du mouvement flamand et aux débats sur le transfert de la section francophone de l’université catholique en terres wallonnes. Président du Cercle des Étudiants en Sciences politiques de l’UCL puis président du Mouvement universitaire belge des Étudiants francophones, il s’engage résolument à la fois en faveur du transfert de l’UCL vers la Wallonie et dans la lutte pour la démocratisation des études universitaires, autant de thématiques qui l’amèneront à participer aux travaux du Groupe B-Y et à apporter sa contribution à l’ouvrage collectif Quelle Wallonie ? Quel socialisme ? (1971). Il est aussi actif au sein du mouvement Objectif 72 animé par François Martou, et membre du comité de direction de la Revue nouvelle (1970-1977).

Chercheur au Centre de perfectionnement des entreprises créé par le professeur Michel Woitrin, celui qui est alors boursier se spécialise dans la sociologie des organisations à l’université du Wisconsin et en méthodologie en sciences politiques à l’université du Michigan. Dirigée par le professeur Michael Aiken (Université du Wisconsin), sa thèse doctorale (1977) porte sur les déséquilibres régionaux en Belgique de 1830 à 1973 ; elle se retrouve dans les pages du livre Les causes du déclin wallon. L’influence du pouvoir politique et des groupes financiers sur le développement régional, ouvrage qui contribue à son choix comme Wallon de l’Année 1981.

En étant l’un des premiers universitaires à expliquer clairement et méthodiquement Les causes du déclin wallon (1978), Michel Quévit apporte au mouvement d’émancipation de la Wallonie une contribution majeure, à l’heure où l’application définitive de l’article 107 quater de la Constitution est au cœur des débats politiques. Avec un inévitable regard sur le passé, le sociologue entend surtout attirer l’attention sur les potentialités du redéploiement économique de la Wallonie. Très tôt attiré par les problématiques régionales, Michel Quévit les aborde à l’échelle européenne.

Engagé avec la fonction de « conseiller spécial » auprès du premier Ministre-Président de l’Exécutif régional wallon, Jean-Maurice Dehousse (1979-1983), Michel Quévit contribue à l’élaboration d’une politique de reconversion de l’économie régionale wallonne, tout en étant chargé de négocier avec Edgar Faure le projet qui voit le jour en 1980 à Louvain-la-Neuve, par la convocation de l’assemblée constitutive du Conseil des Régions d’Europe, co-présidée par E. Faure et J-M. Dehousse.

Avec La Wallonie, l’indispensable autonomie (1982), Michel Quévit publie la suite logique de son premier ouvrage. En 1983, il est parmi les initiateurs du Manifeste pour la Culture wallonne, avant de relever le défi d’être le rapporteur général des Congrès « La Wallonie au futur », organisés à l’initiative de l’Institut Destrée. En quête d’un « nouveau paradigme » (Charleroi, 1987), Michel Quévit synthétise les multiples contributions de spécialistes, universitaires et intellectuels, issus de tous les horizons, réunis dans une démarche pluraliste, au sein de quatorze ateliers thématiques. À partir de toutes les contributions et des discussions qui en découlent, il contribue à faire émerger un véritable mouvement de réflexion sur le développement et l’avenir économique, social et culturel de la Wallonie. En associant à ses conclusions Riccardo Petrella, directeur du programme FAST à la Commission européenne, il inscrit résolument la prospective régionale wallonne dans la dimension européenne. Président du Comité scientifique de cette dynamique prospective permanente, il accompagne les congrès « le défi de l’éducation » (1991), « les stratégies pour l’emploi » (1995) et « les problématiques de l’évaluation et de la prospective territoriale » (1998).

Co-auteur avec les professeurs Robert Tollet (ULB) et Robert Deschamps (FUNDP) d’une étude remarquée sur les institutions belges où il invite à se diriger Vers une réforme de type confédéral de l’État belge dans le cadre du maintien de l’unité monétaire (Prix de la SMAP 1984, décerné par CESRW), Michel Quévit conservera toujours, malgré les nombreuses responsabilités professionnelles qu’il exerce par ailleurs, de profondes convictions sur l’avenir institutionnel de la Belgique qu’il fait partager, en 2010, quand il s’interroge, sous forme d’un essai, sur la réalité des liens de solidarité entre Flandre - Wallonie Quelle solidarité ? : De la création de l’État belge à l’Europe des Régions.

Chargé du cours de Développement régional à la Faculté Ouverte de Politique Économique et Sociale, puis à la Faculté des Sciences économiques et sociales de l’UCL, Michel Quévit se voit aussi confier le cours consacré à la stratégie de l’entreprise, enseigné aux classes terminales des ingénieurs au département des sciences, ainsi que le séminaire relatif aux questions européennes au département des sciences politiques et sociales. En 1983, à Louvain-la-Neuve toujours, il crée un groupe de Recherche Interdisciplinaire en Développement Régional (RIDER) dont l’objectif principal est de mener des recherches scientifiques et des expertises dans le domaine du développement régional en Europe.

Membre du Centre Européen de Développement Régional (CEDRE) destiné à soutenir intellectuellement les travaux du Conseil des Régions d’Europe, qu’il avait contribué à créer et qui préfigure l’actuel Comité des Régions, il devient membre du Groupe de Recherche Européen sur les Milieux Innovateurs (1984-1999) et y est étroitement associé à la riche production scientifique produite par le GREMI dans le domaine du développement territorial et de la problématique des milieux innovateurs en Europe. Représentant du gouvernement belge au Conseil supérieur de l’Institut universitaire européen de Florence (1992-2002), dont il assure la présidence en 1997, il est désigné, en 1995, par direction de la politique régionale de la Commission européenne, au Comité de Suivi de l’European Business Innovation Centers Network (EBN), dont il sera le CEO de 1998 à 2000, avant de démissionner.

Expert OCDE, expert auprès des autorités européennes, fondateur et directeur du Réseau Innovation et Développement régional (RIDER II), Michel Quévit s’est constamment impliqué dans des dossiers importants relatifs au développement rural, à la reconversion régionale dans les pays industrialisés, à l’évaluation des politiques publiques, à la mise en place de programmes européens, aux politiques industrielles et d’innovation, et à la place de la culture dans la construction européenne.

En 2012, il a été élevé au rang d’officier du Mérite wallon.

Sources

Centre de Recherche & Archives de Wallonie, Institut Destrée, Revue de presse -2021 ; Fonds Fondation Bologne-Lemaire

Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, 2001, t. III

Onnou Alphonse

Culture, Musique

Dolhain 19/12/1893, Madison 29/11/1940

Violoniste virtuose, le jeune Verviétois Alphonse Onnou s’inscrit résolument dans les pas de ses illustres devanciers que furent François Prume, Henri Vieuxtemps et autres Guillaume Lekeu. Le quatuor à cordes qu’il forme à la veille de la Grande Guerre lui survivra : en 2013, le quatuor Pro Arte, qui aurait pu s’appeler Quatuor Onnou est fêté aux États-Unis à l’occasion de son centième anniversaire.

Issu d’un milieu modeste (son père était tailleur), formé à l’École de musique de Verviers (auprès de Louis Kefer et de Nicolas Fauconnier), Alphonse Onnou se révèle un violoniste hors pair ; le Prix Vieuxtemps le récompense, ainsi que la médaille de vermeil pour la musique de chambre (1911). Dès 1912, lorsqu’il fréquente le Conservatoire de Bruxelles (classe d’Alexandre Cornélis), il forme avec des condisciples un petit groupe de musiciens avec l’intention de défendre un répertoire de musique contemporaine. D’emblée, Onnou en est le premier violon. Il faudra quelques années avant que ne se mette en place définitivement le Quatuor Pro Arte, nom trouvé en 1917. La composition du groupe varie fortement en ces années de guerre et de reconstruction. Mais Onnou s’appuie très rapidement sur Laurent Halleux, un autre Verviétois, comme second violon. Fernand Quinet et Germain Prévost les rejoignent en 1919, avant que Quinet (Prix de Rome 1921) ne cède son siège à Robert Maas ; il s’agit du dernier changement significatif avant le succès remporté par le quatuor dans l’Entre-deux-Guerres.

Contraints au service militaire, les jeunes musiciens se produisent parfois sous le nom de Quatuor à Archets du 1er Régiment des Guides (1920-1921), mais une fois libérés de leurs obligations, les membres du quatuor ne vont plus cesser de se produire sous le nom Pro Arte, faisant connaître des compositeurs de leur époque (choix artistique d’Onnou), ou plus classiques (orientation de Halleux). Ils interprètent Schönberg, Berg, Roussel, Honegger, Absil… et reçoivent des compositions spécifiques de Bartok, Milhaud, Stravinsky, qui sont autant de témoignages de la qualité du groupe. Pendant un peu plus de dix ans, jusqu’au début des années 1930, Bruxelles est le lieu régulier des Concerts Pro Arte, mais, de plus en plus souvent, le quatuor est appelé à l’étranger. Parfois, Alphonse Onnou est invité à se produire en dehors du quatuor, avec son violon René Aërts, modèle Guadagnini ; mais il s’agit là d’exceptions pour ce virtuose doué d’une capacité de mémorisation peu commune.

Remarqué par Elizabeth Sprague Coolidge, une milliardaire américaine passionnée par la musique de chambre, le quatuor est invité aux États-Unis dès 1926 ; il se produit lors de l’inauguration de la salle de musique de la bibliothèque du Congrès, à Washington, puis régulièrement, grâce à sa mécène, il retourne en Amérique du Nord pour donner notamment les Concerts Pro Arte-Coolidge. À travers les États-Unis, les tournées du quatuor d’Onnou sont appréciées, mais fatigantes : en 1939, Robert Maas déclare forfait. Quand éclate la Seconde Guerre mondiale, Onnou et ses compagnons musiciens (dont le violoncelliste anglais Warwick-Evans pour remplacer Maas) se trouvent aux États-Unis. Coincés Outre-Atlantique, ils décident de continuer à se produire sur place. Le responsable de l’Université du Wisconsin, leur offre l’hospitalité à Madison, sur le campus, en tant que « quatuor-en-résidence ».

Frappé d’une leucémie, aux États-Unis, en 1940, Onnou est le premier à disparaître. Il est remplacé par le catalan Antonio Brosa (1894-1979), formé à Barcelone à l’école verviétoise du violon par Mathieu Crickboom. Remplacés au fur et à mesure, les membres originels du quatuor (l’altiste Prévost est le dernier du groupe originel en 1947) cèdent la place à des Américains qui perpétuent durablement le Pro Arte Quartet of the University of Wisconsin puisque le quatuor fête ses cent ans d’existence en 2013, avant d’entreprendre une courte tournée en Wallonie et à Bruxelles. En 1944, Stravinsky écrit pour Germain Prevost l’Élégie pour alto solo qui se joue entièrement en sourdine, pour honorer la mémoire d’Alphonse Onnou le fondateur du Quatuor Pro Arte.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse, en particulier Le Jour Verviers du 02/05/2014, La Libre Culture du 21/05/2014

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. III, p. 394

http://proartequartet.org/about.html (s.v. décembre 2014)

Anne VAN MALDEREN, Le quatuor Pro Arte (1912-1947), dans Revue de la Société liégeoise de musicologie, Liège, 2002, n°19, p. 25-45 sur http://popups.ulg.ac.be/1371-6735/index.php?id=480&file=1 (s.v. décembre 2014)

Anne VAN MALDEREN, Historique et réception des diverses formations Pro Arte (1912-1947) : apport au répertoire de la musique contemporaine, thèse, Louvain-la-Neuve, 2012, cfr http://dial.academielouvain.be/handle/boreal:114941

https://welltempered.wordpress.com/tag/composer/ (s.v. décembre 2014)

Eric Walter WHITE, Stravinsky : A critical Survey 1882-1946, Toronto, 1997, p. 180