Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

Plaque Paul PASTUR

Encastrée dans la façade de la maison située au coin de l’avenue Rêve d’Or et de la rue Warocqué, à La Louvière, une plaque rend hommage à l’action menée par Paul Pastur (1866-1938) en faveur des loisirs des travailleurs.

Paul Pastur

Avocat au barreau de Charleroi, grand ami de Jules Destrée, Pastur resta marqué toute sa vie par les événements sociaux de 1886 et se fera le défenseur acharné du suffrage universel et de législations sociales favorables aux travailleurs. Dirigeant du POB naissant, échevin de Charleroi entre 1896 et 1900, il n’acceptera que des mandats à l’échelon provincial : de 1900 à 1938, il est l’un des députés permanents du Hainaut et, à ce titre, consacre ses meilleurs efforts pour démocratiser l'enseignement et la culture.

Initiateur de l'École industrielle supérieure provinciale (1903), qui devient l'Université du Travail en 1911, il introduit en Hainaut, sur l'exemple américain, une fête des mamans, le dernier dimanche de mai (1927), qui deviendra nationale 10 ans plus tard. Il consacre aussi une attention particulière à l’obtention puis à l’amélioration de loisirs pour les travailleurs (temps de travail, infrastructures, etc.).

Dès 1919, il avait créé une structure provinciale active sur le Hainaut : la « Commission des loisirs des travailleurs » était chargée de réfléchir à la manière de procurer aux ouvriers des occupations de leur temps libre équivalant à celles des bourgeois aisés. Ensuite, en constituant 7 sections (habitation, jardinage, petit élevage, étude, éducation physique, éducation artistique, éducation intellectuelle), il les chargea de mener des animations, des concours, des ateliers afin de structurer « positivement » le temps libre obtenu par la diminution des horaires de travail.

Se constituèrent des sociétés d’habitation à bon marché, des compagnies de théâtre, des groupes d’animateurs socio-culturels, des sociétés de gymnastique et d’éducation physique, plus de 200 bibliothèques, et furent organisées des expositions, des « projections lumineuses », des conférences, etc. En 1924, Pastur lance l’idée d’un congrès international des loisirs de l’ouvrier : il se tiendra en 1935 à Bruxelles, dans le cadre de l’Exposition.

Quelques mois après la disparition de Paul Pastur, l’ouverture d’une Maison des loisirs, à La Louvière, perpétue son œuvre. L’inauguration a lieu le 9 juillet 1939. C’est là qu’est apposée la plaque, en présence d’Alexandre André, président du Conseil provincial. Dans son discours, ce dernier compare l’activité de Paul Pastur à celle de Jules Destrée. Sur la plaque, apparaissent aussi les armoiries de la province de Hainaut.

Jacques GUYAUX, Paul Pastur, la grandeur du Hainaut, Bruxelles, éd. Labor, Institut Destrée, Fonds Pastur, 1978, p. 77-81, 115-116.

Paul DELFORGE, Paul Pastur, dans Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2001, t. III, p. 1240-1241.

Rue Warocqué

7100 La Louvière

Paul Delforge

IPW

Plaque Édouard REMOUCHAMPS

Plaque à la mémoire d’Édouard Remouchamps, réalisée par Georges Petit, 4 février 1913.

Sur la façade de la maison natale d’Édouard Remouchamps (1836-1900), une plaque en bronze a été apposée le 4 février 1913 à l’initiative de l’association des Amis de l’Art wallon. Le sculpteur Georges Petit y a représenté deux personnages, dans un certain relief, celui de Tâti (à droite) recevant d’un air bravade les remontrances de sa sœur Tonton (à gauche) (incarnés par T. Quintin et J. Lambremont) ; il a ensuite inscrit la mention suivante :

« Le 14 mai 1836

est né dans cette maison

Édouard Remouchamps

auteur de la célèbre comédie

Tâti l’Pérriqui

dont le succès détermina

le réveil du Sentiment wallon ».

La plaque est signée, à gauche, les Amis de l’Art wallon, à droite, Georges Petit.

La date de l’inauguration n’a pas été choisie au hasard. Le 4 février 1913 marque le 25e anniversaire de la centième représentation de Tâti, ce qui est un succès sans précédent pour les lettres wallonnes. Il s’agit d’une initiative privée.

Lors de sa séance du 12 mars 1912, la société des Amis de l’Art wallon a répondu favorablement à la suggestion d’Oscar Colson de rendre hommage à Édouard Remouchamps par un monument public ; la discussion s’est ouverte à un projet plus vaste. Le mémorial en bronze ou en pierre dédié à Remouchamps serait installé dans la cour de l’hôtel d’Ansembourg où d’autres monuments prendraient place ; l’endroit deviendrait une sorte de panthéon « de nos gloires wallonnes, mot bien gros pour la modestie des nôtres ». Chargée d’étudier concrètement la question, la section liégeoise fait rapport lors de l’assemblée du 13 octobre. Finalement, l’initiative se limitera à apposer une plaque commémorative sur la maison natale de Remouchamps, rue du Palais 44. Une souscription publique et l’appui des autorités provinciales liégeoises permettent de réunir les moyens financiers nécessaires d’autant qu’une représentation de Tati l’Periqui procure la recette des entrées à ce projet confié au sculpteur Georges Petit (1879-1958).

Né à Lille, de parents liégeois, Georges Petit grandit à Liège et reçoit une formation artistique à l’Académie des Beaux-Arts où il est l’élève de Prosper Drion, Jean Herman et Frans Vermeylen. Il deviendra plus tard professeur de cette Académie. « Depuis 1901, date de ses premières œuvres, jusqu’à la guerre de 1940, Georges Petit a occupé avec autorité la scène artistique liégeoise », affirme Jacques Stiennon qui explique qu’il devait sa position aux multiples commandes officielles reçues autant qu’à sa maîtrise précoce de son art. Sa sensibilité et sa capacité à transformer une anecdote en symbole universel ont influencé durablement ses élèves, parmi lesquels Oscar et Jules Berchmans, Robert Massart, Louis Dupont et Adelin Salle. D’abord attiré par les portraits, Petit a livré plusieurs bustes de grande facture, tout en s’intéressant à la condition humaine. Marqué par la Grande Guerre, l’artiste y puise une force qui se retrouve dans ses réalisations des années 1917 à 1927. Comme épuisé par tant de souffrances, il choisit la peinture de chevalet et devient plus léger, sans tomber dans la facilité. Les visages humains tendent à disparaître et tant les paysages que les traditions wallonnes l’inspirent : en peinture, comme dans ses médailles (qui sont très nombreuses et d’excellente facture), voire dans les quelques sculptures qu’il exécute encore, comme la Tradition commandée par le Musée de la Vie wallonne.

Georges Petit avait vingt-et-un ans lorsqu’Édouard Remouchamps est décédé. En raison du retentissement de la pièce Tâti l’periqui, il ne pouvait ignorer le nom de son auteur ; mais au-delà du nom, le personnage restait quelqu’un de discret. Bourgeois prospère en raison des activités de meunerie développées en Hesbaye, libéral et philanthrope, homme cultivé aimant la poésie, française d’abord, wallonne ensuite, Édouard Remouchamps a peu écrit, mais sa troisième pièce de théâtre connaît la consécration à partir de 1884, quand tout le pays wallon découvre progressivement cette comédie-vaudeville en trois actes et en vers qui interpelle, sans avoir l’air d’y toucher, le public sur des sujets politiques d’actualité. De surcroît, elle contribue à la renaissance du théâtre wallon, tout en alimentant la prise de conscience politique wallonne. Il n’est donc pas étonnant que les Amis de l’Art wallon aient souhaité marqué son souvenir sur la maison familiale, celle aussi de leur ami Joseph-Maurice Remouchamps, l’un des fondateurs du Musée de la Vie wallonne.

Sources

Charles BURY, Les Statues liégeoises, dans Si Liège m’était conté, n°36, automne 1970, p. 23

Maurice PIRON, Anthologie de la littérature dialectale de Wallonie, poètes et prosateurs, Liège (Mardaga), 1979, p. 214-218

Jacques STIENNON (introduction), Georges Petit, catalogue de l’exposition organisée à Liège du 9 janvier au 2 février 1980, Verviers, 1980

Wallonia, 1912, p. 559-560

Maison natale

Rue du Palais 44

4000 Liège

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

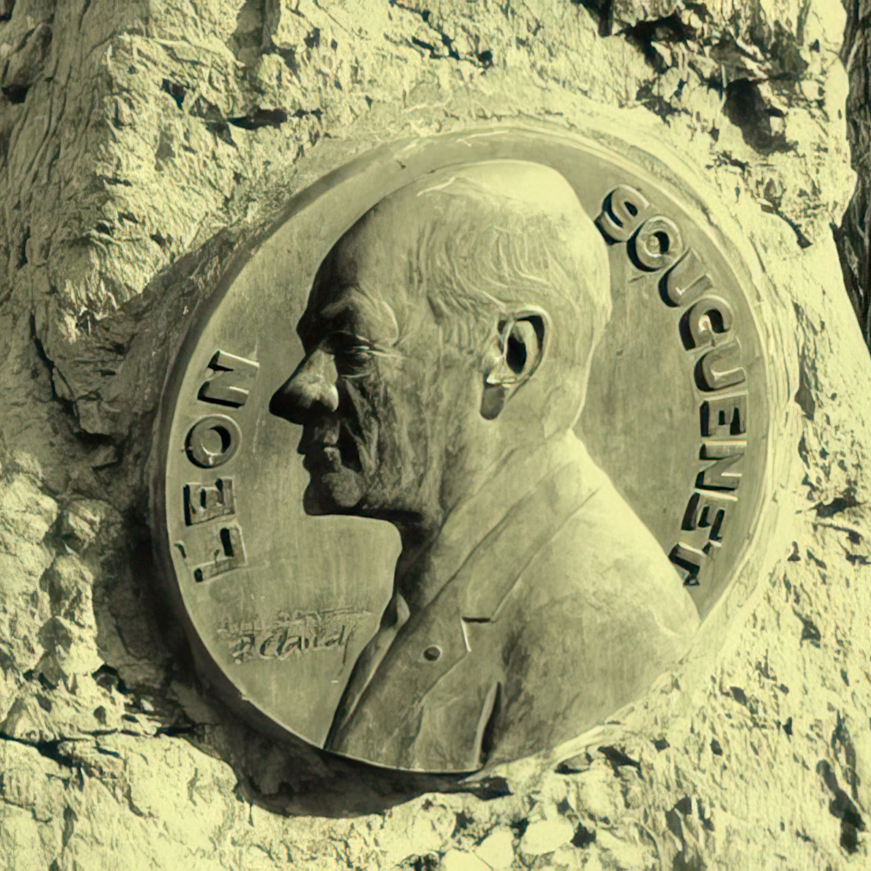

Mémorial Léon SOUGUENET

Mémorial Léon Souguenet, réalisé par Godefroid Devreese, 28 août 1932.

Dans les bois de la commune d’Esneux, un sentier balisé porte le nom de « Promenade Léon Souguenet, Fondateur de la Fête des Arbres » et il emmène jusqu’à un mémorial situé sur le site de Beaumont. Au pied d’un tilleul argenté apparaît une pierre brute, où sont insérés un médaillon d’une part, une plaque en bronze, d’autre part. Ce mémorial est le premier dédié à Léon Souguenet ; il a été inauguré de son vivant à l’initiative de l’Association pour la Défense de l’Ourthe, en particulier de son président Louis Gavage. Lors de l’inauguration, en août 1932, ce dernier a rappelé le rôle joué par une série de pionniers écologistes – pourrait-on écrire – qui se sont mobilisés pour sauvegarder la forêt et les sites naturels non pour des raisons esthétiques, mais en raison de leur rôle physiologique et climatique. Parmi ces pionniers, on rencontre Jean d’Ardenne, Edmond Picard, René Stevens, Charles Bernard, Isi Collin, Olympe Gilbart, Auguste Donnay, Charles Delchevalerie et… Léon Souguenet.

Co-fondateur de l’hebdomadaire politique Pourquoi Pas ? en 1910, avec George Garnir et Louis Dumont-Wilden, Léon Souguenet (1871-1938) a acquis une notoriété certaine par ses talents d’écriture qu’il exerce dans la presse quotidienne, ainsi que par la publication de livres. De nationalité française, établi à Liège, Souguenet dirige Le Journal de Liège à l’entame du XXe siècle. Il fréquente volontiers les milieux artistiques et littéraires dont un petit groupe qui prend volontiers ses quartiers d’été du côté de Tilff-Esneux, dans le hameau de Ham. Les forêts et les bords de l’Ourthe ravissent les artistes, qu’ils soient peintres, musiciens ou écrivains. Saisissant l’occasion de la présence de toutes ces personnalités déjà bien connues, la « Ligue des Amis des Arbres », association nouvellement fondée à Bruxelles, choisit Esneux pour organiser la première « Fête des Arbres » en Belgique, le 21 mai 1905. Mêlant sa passion pour la nature et sa volonté de la défendre, Souguenet se fait un ardent propagandiste de l’initiative qui voulait se répandre, régulièrement, dans tout le pays. En 1906, une plaque commémorative de l’événement était inaugurée à Esneux, où figurait un long poème en wallon écrit par Oscar Colson en faveur de la préservation des arbres et des sites naturels.

Le Mémorial Souguenet du Bois de Beaumont est signé par le sculpteur Godefroid Devreese (1861-1941), fils du sculpteur Constant Devreese. Formé à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles auprès d’Eugène Simonis, puis de Charles Van der Stappen, ce Courtraisien s’est rapidement fait remarquer, obtenant le 2e Prix de Rome 1885. Installé à Bruxelles depuis 1881, où il fait toute sa carrière, cet ami et collaborateur de Victor Horta puise son inspiration dans l’antiquité, réalise des bustes tant d’intérieur que d’extérieur, avant de se spécialiser aussi comme médailleur à la fin du XIXe siècle, tout en continuant à recevoir de nombreuses commandes publiques. Parmi ses principaux monuments figure celui des Éperons d’Or, inauguré à Courtrai en 1906. Au-delà de sa réputation, Devreese est choisi à Esneux parce qu’il est aussi un défenseur de la nature ; grand admirateur de l’engagement de Souguenet en faveur de la préservation des sites, Devreese est membre de l’Association de la Défense de l’Ourthe, depuis sa création, en 1924, à Esneux par Louis Gavage. Le Mémorial Léon Souguenet n’occupe pas une place artistique particulière dans l’œuvre du sculpteur, mais il s’agit d’un geste d’amitié puisqu’il accepte de réaliser grâcieusement le médaillon en bronze représentant le profil gauche de Souguenet, et ce en moins d’un mois. Sous le médaillon se trouve une plaque commémorative.

Fidèle à la tradition des plaques offertes avant-guerre par la société Cockerill, la plaque en bronze portant l’inscription :

« Cet arbre a été planté

en l’honneur de Léon Souguenet,

défenseur de Beaumont

L’Association pour la défense de l’Ourthe

28 août 1932 ».

a été offerte par les frères Greiner, responsables au sein de la société qui a aussi coulé le médaillon dans le bronze. Quant aux pierres livrées brutes, elles ont été travaillées par le « père Honhon », maître tailleur de pierres à Esneux. Il a utilisé une pierre calcaire, la laissant assez brute, en forme de petit menhir, qu’il a orné du grand médaillon en bronze.

C’est un Souguenet d’âge mûr qui est représenté. Le monument est installé devant un jeune tilleul argenté planté pour l’occasion. Le dimanche 28 août 1932, les discours prononcés devant une foule très nombreuse sont autant d’appels à la mobilisation en faveur de la préservation de la nature, le rôle de Souguenet dans l’élaboration des lois de 1911 et 1931 étant souligné.

Quant au site de Beaumont où est implanté le monument, il s’agit d’un haut plateau encerclé par l’Ourthe offrant un panorama exceptionnel. L’endroit soigneusement choisi appartient à la commune d’Esneux car l’autre partie du site est propriété de la Commission d’Assistance publique de Liège qui veut y implanter un lotissement ; contre ce projet immobilier, l’ADO de Louis Gavage se mobilise depuis 1924. Une petite partie du site (5 ha sur 17) fera l’objet d’un classement en 1936, après une dizaine d’années de campagne de sauvegarde menée par Louis Gavage et ses amis. Il faut encore attendre 1944 e

t la fin d’un long procès, pour que le litige entre la Commission d’Aide publique de la ville de Liège, propriétaire de Beaumont, et l’État soit tranché en faveur du second ; les menaces de lotissement sont alors écartées et le site devient un sanctuaire dédié à la seule nature. Pendant quelques années encore, plusieurs classements partiels conduiront à protéger l’essentiel de la Boucle de l’Ourthe qui, en 1993, obtient le statut de « patrimoine exceptionnel de Wallonie ».

Le médaillon actuel n’est pas l’original ; en effet, durant l’hiver 1978-1979, le médaillon en bronze de Devreese est volé par un quidam qui est appréhendé ; il a cependant eu le temps de fondre l’œuvre. Une copie sur base d’un modèle réduit est réalisée par Pauline Claude ; le « nouveau » bronze est coulé en Italie et l’inauguration du monument restauré a lieu en 1981.

Sources

Denise CLUYTENS-DONS, dans Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 364-366

A. PRICK-SCHAUS, N. MALMENDIER et M. DE SELLIERS, « Arts et Nature – temps et espace – Esneux », 2005

http://www.esneux.be/site/loisirs_et_dec/histoire/index.php?ref_annu=1217&ref_annu_page=945 (s.v. décembre 2013)

La Vie wallonne, juin 1936, CXC, p. 316-319

Benjamin STASSEN, La Fête des Arbres - 100 ans de protection des arbres et des paysages à Esneux et en Wallonie (1905-2005), Liège, éd. Antoine DEGIVE, 2005, p. 95-99, 173, 178

Bulletin de l’Association pour la Défense de l’Ourthe, numéro spécial, n°49, juillet-août-septembre 1932, p. 129-207

Bois de Beaumont

4130 Esneux

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

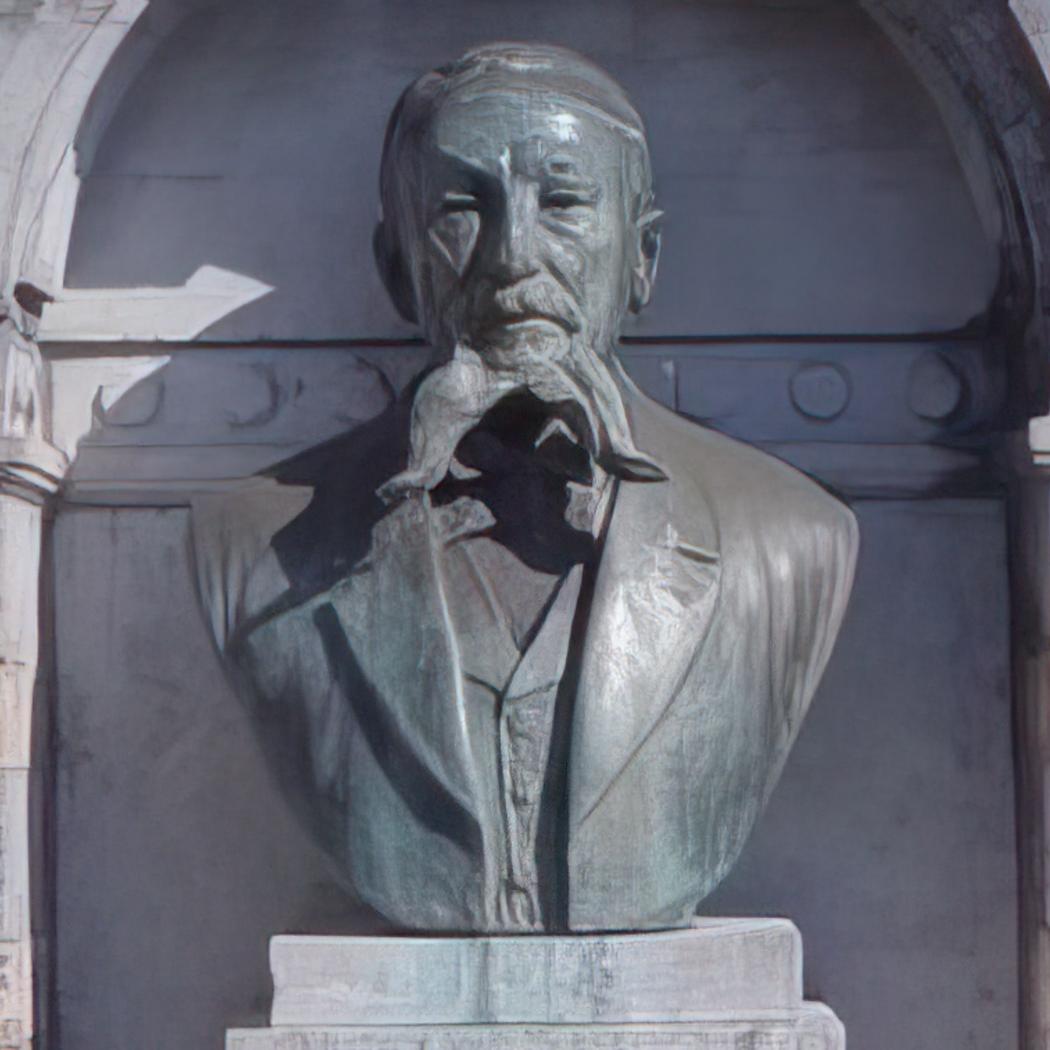

Monument Joseph WAUTERS

Monument Joseph Wauters, réalisé par Oscar Berchmans avec l’architecte Joseph Moutschenn 28 juin 1931.

Situé place de l’École moyenne, au cœur de Waremme, le monument Joseph Wauters rend hommage à une des personnalités socialistes les plus connues en Wallonie. Avec son bas-relief doré réalisé par Oscar Berchmans, la stèle réalisée par Joseph Moutschen est dévoilée moins de deux ans après la disparition de l’ancien ministre ; devant une foule particulièrement nombreuse, une dizaine d’orateurs prennent la parole, en ce 28 juin 1931 : Émile Vandervelde en tant que patron du POB évoque le parcours politique de Wauters ; en tant que président de l’Association de la Presse Belge, Paul Delandsheere évoque celui qui a été le directeur du Peuple ; après Joseph Van Roosbroeck secrétaire général du POB et sénateur de Malines qui prononce son discours en flamand, Joseph Bondas s’exprime au nom de la Commission syndicale, Arthur Jauniaux au nom des Mutuelles, Victor Servy au nom des Coopératives, Anthony Vienne au nom de la presse socialiste, Fernand Lebeau au nom de la Fédération Huy-Waremme du POB et Georges Hubin en tant que collègue parlementaire.

Sont ainsi évoquées presque toutes les facettes de l’intense activité déployée par Joseph Wauters (Rosoux-Crenswick 1875 – Uccle 1929). Pour être complet, il aurait fallu faire appel à ses professeurs de l’Université de Liège qui l’encadrèrent durant ses études scientifiques et sa défense de thèse en Sciences physiques et chimiques (1901). Il aurait fallu évoquer ses années comme professeur à l’École de Tannerie, de responsable du laboratoire de recherches pour l’industrie du cuir et de secrétaire de la section belge de l’Association internationale des Chimistes des Industries du cuir. Déjà actif au sein des étudiants socialistes, Wauters avait été séduit par la « Charte de Quaregnon » et, homme pragmatique, il avait contribué à fonder mutuelle, coopérative et syndicat, avant d’entrer à la Chambre des représentants, comme élu de Huy-Waremme (1909-1912, 1914-1929). Journaliste puis directeur du Peuple (1910), il devient le délégué du POB auprès du gouvernement du Havre dès les premières semaines de la Grande Guerre. Sous l’occupation, il contribue à la constitution du Comité national de secours et d’alimentation. Après l’Armistice, il devient le premier socialiste élu en Wallonie à siéger dans un gouvernement belge en temps de paix. En charge du Ravitaillement, de l’Industrie et du Travail (1919-1921), il est considéré comme le père d’une série de lois sociales préfigurant un système de sécurité sociale, après l’inscription du suffrage universel dans la Constitution. Parmi d’autres avancées attendues par le POB, outre la suppression de la limitation du droit de grève et la journée des 8 heures, on lui attribue la paternité de l’index. Il sera encore ministre entre 1925 et 1927.

Devant l’école communale, l’espace et le monument qui lui sont consacrés sont à la mesure des éloges qui lui sont prodigués. La décision a été prise dès 1929 et la construction a été entamée en 1930. Le très large espace aménagé devant le monument a été quelque peu rogné avec le temps ; latéralement, la végétation a pris la place de constructions en pierre, mais l’essentiel du monument demeure, avec ses deux hautes statues en bronze, représentant un ouvrier de l’industrie et un agriculteur se serrant la main, bras tendu à l’horizontal, par-dessus la stèle centrale où est incrusté le bas-relief fixant le profil gauche de Joseph Wauters.

A

JOSEPH

WAUTERS

1875

1929

Ce monument est l’un des premiers à être consacrés à une personnalité socialiste en Wallonie. Sa réalisation a été confiée au sculpteur liégeois Oscar Berchmans (Liège 1869 – Spa 1950), qui jouit alors d’une réputation solide. Son monument à Hubert Goffin, inauguré en 1912, est sa carte de visite la plus visible en région liégeoise jusqu’au moment où il achève le très remarqué fronton de la façade de l’Opéra royal de Wallonie qui constitue sa plus belle réussite (1930). C’est à ce moment qu’il se consacre au monument Wauters. Berchmans est alors âgé de 61 ans et il enseigne à l’Académie de Liège depuis 1919. Depuis sa plus tendre enfance, il évolue dans un milieu tourné vers la peinture ; lui a cependant opté pour la sculpture lorsqu’il a suivi les cours de l’Académie des Beaux-Arts de Liège auprès de Prosper Drion et d’Adrien de Witte (1884) ; il a aussi fréquenté l’atelier de Léon Mignon et de Paul de Vigne auprès desquels il a appris son métier. Au-delà de commandes pour des particuliers, Berchmans est régulièrement sollicité par les autorités communales liégeoises qui lui confient la réalisation de bas-reliefs pour le Palais des Beaux-Arts de l’exposition de 1905, le mémorial Mignon (1906), des bustes et des monuments comme celui déjà cité à Hubert Goffin à Ans (1912), ou celui dédié à Hortense Montefiore-Levi (1911), dont le style est assez comparable au monument Wauters de Waremme. Comme ses collègues, Berchmans a également signé de nombreux monuments aux victimes et aux héros de 14-18, par exemple, le mémorial dédié à l’exploit de l’Atlas V ou le bas-relief apposé contre la façade de l’Université de Liège commémorant les exécutions sommaires de civils par les Allemands durant la nuit du 20 au 21 août 1914. Élève préféré de Léon Mignon, il a touché à tous les aspects de son art. Avec le sculpteur, l’architecte Joseph Moutschen (1895-1977) apporte sa contribution à l’hommage au socialiste Wauters. Professeur à l’Académie de Liège, échevin POB des Travaux publics de Jupille, Moutschen a contribué à la réforme des cours d’architecture de l’Académie de Liège où il fera tout sa carrière comme professeur (1922-1959), puis directeur (1948-1960). Proche du Groupe l’Equerre, architecte moderniste, il jouira d’une forte réputation internationale.

Hubert LABY, Joseph Wauters, dans Grands hommes de Hesbaye, Remicourt, éd. du Musée de la Hesbaye, 1997, p. 87-91.

Léon DELSINNE, Joseph Wauters, dans Biographie nationale, t. XXXIII, col. 730-737.

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 83

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. III, p. 359

La Vie wallonne, III, 1950, n°251, p. 219

Musée en plein air du Sart Tilman, Art&Fact asbl, Parcours d’art public. Ville de Liège, Liège, échevinat de l’Environnement et Musée en plein air du Sart Tilman, 1996

Place de l’École moyenne

4300 Waremme

Paul Delforge

Monument Jean Del Cour – Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée

Monument Jean DEL COUR

Monument Jean Del Cour, réalisé par le sculpteur Adolphe Wansart aidé par Ar. Brahy et l’architecte G. Hendrix, 2 octobre 1927.

Sculpteur fortement admiré et apprécié durant son existence, Jean Del Cour (1627-1707) n’a pas perdu de sa notoriété avec le temps, même si le XIXe siècle le maintînt quelque peu au purgatoire. L’exposition de l’ensemble de son œuvre qui est organisée à Liège en 1907 à l’occasion du deuxième centenaire de sa mort relance l’intérêt pour l’artiste. Son œuvre refait surface et est à nouveau appréciée. On voit en Del Cour un artiste liégeois et wallon original. La manifestation de 1907 assure sa consécration définitive auprès des générations suivantes. Ainsi, dans le cadre de l’Exposition internationale qui se tient à Charleroi en 1911, Jules Destrée place Jean Del Cour parmi les représentants les plus illustres de l’art wallon ; dès lors, lorsque la section liégeoise des Amis de l’Art wallon entreprend, après la Grande Guerre, de rassembler sous forme de diapositives les œuvres d’artistes de Wallonie, Jean Del Cour fait l’objet d’une attention toute particulière, en novembre 1927, année retenue pour célébrer le 300e anniversaire de sa naissance.

Né à Hamoir en 1627 et baptisé le 13 août 1631, Jean Del Cour est l’aîné de cinq enfants, dont le peintre Jean-Gilles. Il a appris le travail du bois auprès de son père menuisier et abandonné ses études au profit du dessin et de la sculpture. Très tôt remarqué, il fait le voyage à Rome (1648-1657), où il devient l’élève du Bernin, avant de contribuer, dans la principauté de Liège, à l’épanouissement du style baroque fortement tempéré de classicisme. Les œuvres de Jean Del Cour s’imposent à celles de ses prédécesseurs et le maître devient le fondateur de l’école liégeoise de sculpture des XVIIe et XVIIIe siècles. Ses œuvres multiples contribuent à l’éclat de Liège, de ses places, de ses églises et du palais des princes-évêques notamment, mais aussi de la cathédrale Saint-Bavon à Gand, et d’autres églises à Spa, Herkenrode, Huy, etc. En dépit de ses nombreux chefs d’œuvre, la production de l’artiste est souvent réduite aux trois Grâces qui couronnent le Perron de Liège et à la Vierge du Vinâve d’Île.

Pour honorer l’œuvre et le parcours de vie de ce sculpteur majeur, une manifestation se tient à l’hôtel de ville de Liège en novembre 1927 : Xavier Neujean – bourgmestre et président de la section liégeoise des Amis de l’Art wallon – présente un exposé illustré « de projections » pour rendre Jean Del Cour mieux connu des Wallons. De nombreuses personnalités liégeoises assistent à l’événement, de même que M. Mourquin, le bourgmestre de la commune de Hamoir. Les autorités du village natal du sculpteur n’ont pas manqué leur rendez-vous ; un mois avant la conférence de Neujean, elles ont inauguré un imposant monument dû au sculpteur Adolphe Wansart et à l’architecte Hendrix, et dont la construction a été soutenue par l’État (intervention du ministère des Arts et des Sciences), par la province de Liège et la ville de Liège, en plus des efforts de Hamoir.

Devant l’église de Hamoir, toute une place a été aménagée en l’honneur de l’enfant du pays. Un ensemble de pierres verticales, assemblées en arc de cercle assure la mise en évidence d’un bas-relief montrant le sculpteur au travail, tandis qu’à l’avant-plan apparaît une reproduction en bronze de la Vierge dite de Del Cour, dont l’originale se trouve en Vinâve d’Île à Liège. Sur la partie supérieure de chaque pierre verticale, sont gravés les mots suivants, de gauche à droite : AU/SCULPTEUR/1627/1707/JEAN/DEL COUR

À l’avant-plan, un long bassin d’eau est animé par un jet de petite taille. L’ensemble a permis à Adolphe Wansart d’exprimer son savoir-faire multiforme.

Portraitiste de talent, le Verviétois Adolphe Wansart (1873-1854) est un artiste qui s’est adonné dans sa carrière autant à la sculpture qu’à la peinture. Formé au dessin aux Académies de Verviers et de Liège, avant de prendre des cours de peinture à l’Académie de Bruxelles, marié à la peintre Lucie De Smet, il s’est installé dans la capitale belge (Uccle), où il se signale d’abord par ses tableaux aux lignes simples et aux couleurs vives. Arrivé à la sculpture vers 1900, celui qui avait été l’un des élèves de Van der Stappen travaille autant le bois que la pierre ou le bronze. On le retrouve aussi médailleur. Laissant volontiers son imagination l’inspirer, l’artiste fréquente les Salons et s’y impose comme un « important représentant de l’école moderniste ». Sollicité sur des chantiers d’envergure internationale (expositions de Paris en 1925, de Bruxelles en 1935, de Paris en 1937 et de Liège en 1939), il répond aussi à des commandes privées ou officielles, réalisant aussi bien des bustes (Guillaume Lekeu, Jean Tousseul, Pierre Paulus) que des œuvres plus monumentales, comme l’ensemble hamoirien dédié à Jean Del Cour. Cet exemple montre que Wansart exécute volontiers des bas-reliefs ; on retrouve sa signature sur l’un d’eux, à savoir sur le Pont des Arches de Liège (où il illustre, en 1948, la période bourguignonne/Moyen Âge) ou sur sa fresque du Grand Palais des Sports de Coronmeuse (lors de l’Exposition de l’Eau de 1939). Quant au bas-relief intégré dans l’ensemble plus monumental de Hamoir, il représente Jean Del Cour en train de sculpter la célèbre Vierge à l’enfant du Vinâve d’Île.

Source

La Vie wallonne, novembre 1927, LXXXVII, p. 70-75

http://www.vanderkrogt.net/statues/object.php?webpage=ST&record=belg002 (s.v. avril 2014)

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. II, p. 775

Michel LEFFTZ, Jean Del Cour 1631-1707. Un émule du Bernin à Liège, asbl Les Musées de Liège et Éditions Racine, Bruxelles, 2007

Jacques STIENNON, dans Freddy JORIS, Natalie ARCHAMBEAU (dir.), Wallonie. Atouts et références d’une région, Namur, 2005

Albert LEMEUNIER (dir.), Jean Del Cour et la sculpture baroque à Liège. Chefs-d’œuvre du Musée d’Art religieux et d’Art mosan, catalogue d’exposition, Liège, 1994

Pascale BONTEMPS-WERY, Jean Del Cour et la sculpture baroque à Liège : Chefs-d’œuvre du Musée d’Art religieux et d’Art mosan, catalogue, exposition, Liège du 30 avril au 28 mai 1994

Pierre COLMAN, dans Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts – culture, Bruxelles, 1980, t. II, p. 223-230

Marie-Madeleine ROBEYNS, Jean Delcour, Collection Wallonie, art et histoire, Gembloux, Duculot, 1977

Jean Del Cour, 1631-1707 : catalogue de l’exposition organisée à l’occasion du 250e anniversaire de sa mort, Salle des Pas perdus de l’Hôtel de ville du 29 septembre au 20 octobre 1957, Liège, 1957

Isabelle VERHOEVEN, dans Musée en plein air du Sart Tilman, Art&Fact asbl, Parcours d’art public. Ville de Liège, Liège, échevinat de l’Environnement et Musée en plein air du Sart Tilman, 1996

Place Del Cour

4180 Hamoir

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Fontaine Fléchet

Au cœur de Warsage, sur la place du Centenaire, s’élève une fontaine dite Fléchet qui présente la particularité d’honorer par des bustes distincts quatre générations de la famille Fléchet : Jean-François (reconnaissable à son foulard au cou à l’intérieur de sa gabardine) qui fut maire entre 1808 et 1812, Lambert-Thomas (et son foulard débordant de sa veste) qui fut maire entre 1812 et 1816, puis bourgmestre de 1816 à 1863, Jean-Guillaume (et son nœud papillon) qui fut maïeur entre 1863 et 1887, et enfin Ferdinand (et sa double barbiche en pointe), le commanditaire du monument, qui présida le collège échevinal de Warsage de 1887 jusqu’à la Grande Guerre.

Inauguré en juin 1908, l’ensemble monumental fut confié à l’architecte Paul Tombeur, aidé par les sculpteurs Jenny Lorrain et Joseph Rulot. Tout en rendant hommage à une dynastie de maïeurs, le monument-fontaine est aussi l’occasion d’officialiser la fin d’importants travaux : lancés par Ferdinand Fléchet, ils étaient destinés à canaliser les eaux de la commune et à empêcher les inondations d’une part, à créer une importante place publique au centre du village, d’autre part.

De 1887 à 1915, année de son décès, Ferdinand Fléchet a été le bourgmestre de Warsage ; descendant d’une famille libérale d’agriculteurs, propriétaires fonciers et entrepreneurs, Ferdinand (1842-1915) avait reçu une formation d’ingénieur civil et s’était immiscé dans le monde des dynamiques entrepreneurs qui ont fait la prospérité économique de la Wallonie au XIXe siècle. Au lendemain du « printemps wallon » de 1886 au cours duquel gronde la révolte social, Ferdinand Fléchet fait partie des libéraux qui, sous la conduite de Paul Janson, se séparent des « doctrinaires » et se muent en un courant progressistes favorable à l’extension très large du droit de vote. Dans le même temps, soit en 1887, il succède à son père (Jean-Guillaume) comme député. Sous le régime du suffrage censitaire d’abord, du suffrage universel tempéré par le vote plural, il est reconduit à la Chambre des Représentants jusqu’en mai 1900. Membre actif de l’aile radicale du parti libéral, il contribue à la réunification de son parti sous l’égide de Paul Hymans et il travaille à la reconquête de son siège parlementaire qu’il retrouve en 1904 : il le conserve jusqu’à la Grande Guerre. Après la constitution de l’Assemblée wallonne en octobre 1912 à l’initiative de Jules Destrée, il sollicite son adhésion à ce Parlement wallon informel et y représente l’arrondissement de Liège dès 1913 ; l’idée de la séparation administrative séduit ce député attentif à la question sociale et qui continue de militer en faveur du suffrage universel pur et simple. Membre de la Loge La Parfaite intelligence et l’Étoile réunies (1887), président d’honneur de l’Association libérale progressiste de l’arrondissement de Liège (1914), le bourgmestre de Warsage est parmi les premiers mandataires de Wallonie à assister, impuissant, à l’invasion de l’armée allemande en août 1914. En raison de ses tentatives pour calmer l’ardeur incendiaire de l’envahisseur et ses massacres à l’égard des populations civiles, il est arrêté et, miraculeusement, il échappe à l’exécution qui a été ordonnée contre lui. Réfugié aux Pays-Bas distants de quelques kilomètres à peine, il s’éteint à La Haye en novembre 1915 sans descendance, mettant ainsi un terme à la dynastie des Fléchet qui occupait la tête de Warsage depuis plus d’un siècle.

De son vivant, Ferdinand Fléchet a assisté à l’inauguration de la fontaine de la place du Centenaire, honorant les quatre générations de la dynastie familiale. Le dimanche 7 juin 1908, la fête bat son plein à Warsage : de très nombreuses personnalités liégeoises – surtout libérales et progressistes – ont répondu à l’invitation du comité organisateur et la population se masse pour entendre tant les discours que les interprétations musicales de plusieurs sociétés. Les artistes sont aussi présents. En 1908, Joseph Rulot (1853-1919), l’auteur de son buste, était un sculpteur particulièrement distingué et renommé, qui partageait avec Fléchet une réelle sensibilité wallonne. Sculpteur et statuaire, formé à l’Académie des Beaux-Arts de Liège (1871-1881), Rulot y remporte plusieurs prix et, en 1904, est nommé professeur de sculpture à l’Académie en remplacement de Prosper Drion. Auteur de plusieurs articles dans la revue Wallonia, membre du comité d’organisation du Congrès wallon de 1905, membre du bureau de la deuxième section consacrée aux arts et au sentiment wallon, Joseph Rulot présente un rapport très documenté sur le sentiment wallon en sculpture. Il était aussi membre du Comité exécutif de la Ligue wallonne de Liège (décembre 1907-1914, 1918-1919). Artiste scrupuleux et tourmenté, Rulot signe plusieurs bustes et reliefs funéraires et commémoratifs de qualité, mais son œuvre globale pâtit de son obstination à vouloir réaliser « un monument parfait » en l’honneur de Nicolas Defrecheux, que l’artiste oriente progressivement en un hommage à l’âme wallonne, projet qui ne verra jamais le jour.

La contribution de Rulot à la fontaine de Warsage se limite au buste de Ferdinand Fléchet. Celui-ci est posé dans une des quatre niches imaginées par le maître d’œuvre principal du monument, à savoir Paul Tombeur. Architecte liégeois réputé, il a contribué à l’aménagement de la ville de Liège au tournant des XIXe et XXe siècles. Membre du Comité de rectification de l’Ourthe, rénovateur de l’intérieur de « La Populaire », il est l’un des architectes, avec Paul Jaspar notamment, de la reconstitution du « Vieux Liège » lors de l’Exposition universelle de Liège en 1905. Plusieurs villas de la « périphérie » liégeoise portent sa signature, notamment du côté d’Esneux.

À Warsage, Tombeur déploie tout son savoir-faire et offre un monument fontaine dont la partie supérieure n’est pas sans évoquer un perron liégeois. Cette colonne en marbre de l’Eiffel est surmontée d’une pomme de pin et repose sur un socle quadrilobé ; comme il s’agit à l’origine d’une fontaine, une tête de lion rugissant apparaît sur le socle soutenant chaque buste, pour approvisionner en eau un bassin inférieur individuel en pierre du pays de forme circulaire. Le soubassement de la fontaine est encore travaillé en forme de couronne et repose au centre d’un très grand bassin circulaire lui aussi qui encercle le monument, situé au cœur du village. Parmi les nombreux détails de cette fontaine élaborée, on distingue un F gravé dans un pseudo claveau central au-dessus de chaque buste, et le nom de chaque bourgmestre gravé dans la pierre, sous le buste, ainsi que les dates de son maïorat.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse, dont La Meuse, 9 juin 1908

Paul DELFORGE, Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2001, t. III, p. 1449

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. III, p. 359

Serge ALEXANDRE, Joseph Rulot et Jules Brouns. Deux Sculpteurs à Herstal, dans Art & Fact. Revue des Historiens d'Art, des Archéologues, des Musicologues et des Orientalistes de l'Université de l'Etat à Liège, (1993), vol. 12, p. 124-148

Fabienne MASSON-RUSINOWSKI, dans Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 544-546

Joseph TORDOIR, Des libéraux de pierre et de bronze. 60 monuments érigés à Bruxelles et en Wallonie, Bruxelles, Centre Jean Gol, 2014, p. 149-150

Place du Centenaire

4608 Warsage

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

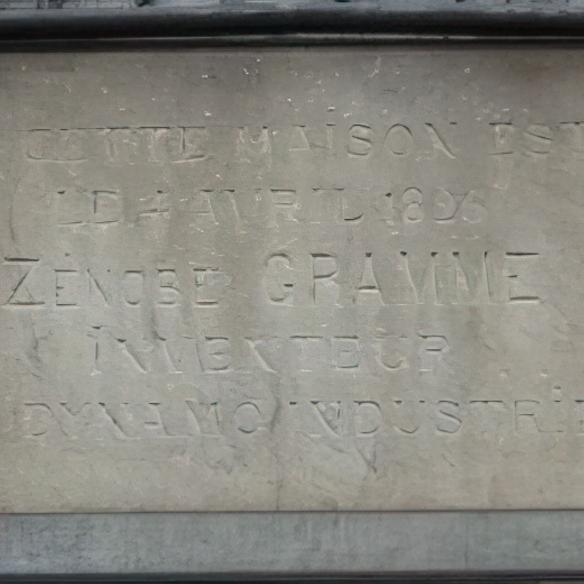

Plaque Zénobe GRAMME

En raison du succès très important remporté par la souscription publique lancée dès 1903 pour honorer Zénobe Gramme à Liège, le « Comité du Monument Gramme » s’est trouvé pourvu de moyens dépassant ses espérances et lui permettant de faire davantage que l’érection de l’impressionnant monument inauguré à Liège, à hauteur du pont de Fragnée, dans le cadre de l’Exposition universelle. Par conséquent, le Comité s’est tourné vers le village natal de l’inventeur, à savoir Jehay. Ravies de pouvoir honorer leur illustre citoyen né dans le village en 1826, les autorités communales lui consacrent une fontaine et décident aussi d’apposer une plaque commémorative sur sa maison natale. Mais autant était facile de choisir un lieu bien situé pour la fontaine, autant il fut difficile d’identifier la maison de famille où Zénobe-Théophile Gramme était né le 4 avril 1826.

Très précis sur la date, l’acte de naissance ne mentionnait rien de l’adresse de la famille Gramme qui quitta le pays au moment où le jeune garçon avait douze ans. Entre 1838 et 1907, beaucoup d’eau avait coulé sous les ponts et, en l’absence de sources écrites, rarissimes étaient les témoins susceptibles d’avoir connu les « Gramme ». Seul Olivier Gervalle, un vieillard de la localité, affirma avoir fréquenté l’école en même temps que Zénobe et se souvenir que la maison de famille se situait au n°2 du chemin de la Conterie. Malgré le millésime « 1850 »… qui apparaissait nettement au-dessus du linteau de la porte d’entrée de ladite maison, on fit confiance au souvenir du vieil homme et on inaugura, le 4 août 1907, c’est-à-dire le même jour que la fontaine, une plaque indiquant :

DANS CETTE MAISON EST NÉ

LE 4 AVRIL 1826

ZÉNOBE GRAMME

INVENTEUR

DE LA DYNAMO INDUSTRIELLE

Invitée à la cérémonie, la sœur de Zénobe Gramme (Zoé Gramme fut directrice de l’École normale d’Arlon) fait alors discrètement savoir aux organisateurs de la cérémonie que son frère n’est pas né à cet endroit ; l’endroit où est apposée la plaque était précédemment occupée par une autre maison, plus petite, où vint habiter la famille Gramme en 1833… Cinq ans auparavant, Zénobe était né dans une maison située au coin de la drève du Saule Gaillard (au n°39) et de la ruelle Halain (ou Hallin)… moins d’un kilomètre à vol d’oiseau sépare les deux maisons. Plusieurs fois restaurée et réaménagée, la maison de la rue Saule Gaillard date de 1758.

En dépit des informations acquises lors de l’inauguration de la plaque en août 1907 et après l’événement, l’erreur ne fut jamais corrigée et la plaque commémorative demeura au n°2 du chemin de la Conterie, lui-même rebaptisé – par erreur – rue Zénobe Gramme. Si certaines incertitudes entouraient la naissance du génial inventeur, nul n’ignorait cependant que ce menuisier bricoleur et curieux avait réussi à transformer les lois de la physique en un simple instrument fiable. Après plusieurs brevets divers, Gramme déposait en 1869 celui de son innovation majeure pour une machine dynamoélectrique. Il faisait franchir une étape décisive à l’énergie électrique. À la tête de sa propre société, il parviendra à vendre son « produit » de plus en plus perfectionné à l’industrie et à être reconnu de son vivant pour son invention extraordinaire.

La plaque apposée sur la supposée maison natale est toute de sobriété. Il semble qu’elle soit due, elle aussi, au sculpteur liégeois Émile David (Liège 1871 - ), déjà auteur de la fontaine de la place du Tambour. Formé à l’Académie de sa ville natale avant de prendre la route de Paris pour s’y perfectionner, David était l’un des deux « Liégeois » candidats au Prix de Rome de sculpture 1894, mais ce fut un autre Wallon, Victor Rousseau, formé par des professeurs liégeois de l’Académie de Bruxelles qui fut lauréat. Sculpteur et statuaire, David réalise de nombreux portraits-bustes et médaillons, où l’élément féminin prend une place importante. Son expérience et ses qualités étaient déjà suffisamment établies sur la place de Liège pour que lui soit confié le projet du monument Gramme de Jehay en 1907. Il signe d’autres monuments du même type, essentiellement dans la région liégeoise et sa renommée est grande avant que n’éclate la Première Guerre mondiale. Son nom est cité parmi les artistes susceptibles d’attirer les visiteurs aux Salons d’art de l’époque. On perd totalement sa trace durant la Grande Guerre.

Sources

Une certaine idée de la Wallonie. 75 ans de Vie wallonne, Liège, 1995, numéro spécial de La Vie wallonne, t. LXIX, p. 21

Eugène DE SEYN, Dictionnaire biographique des sciences, des lettres et des arts en Belgique, Bruxelles, 1935, t. I, p. 191

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 292

La Vie wallonne, novembre 1930, CXXIII, p. 82-83

Chemin de la Conterie 2

Rue Zénobe Gramme

4540 Jehay

Paul Delforge

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Buste Auguste LANNOYE

Buste à la mémoire d’Auguste Lannoye, réalisé par Victor Rousseau,vraisemblablement en août 1945.

Jusqu’en 2012, le long de l’avenue Auguste Lannoye, à l’entrée des bâtiments industriels de la papeterie, un buste rappelait que l’initiateur des activités du lieu était le même Auguste Lannoye qui avait donné son nom à l’avenue. Après des décennies de prospérité, la papeterie a fini par fermer ses portes et le site délaissé fait l’objet d’un important projet d’assainissement et de transformation, étant considéré comme site à réhabiliter par la Région wallonne (SAR). Dès l’été 2012, le processus de démolition des bâtiments industriels a été entamé et, au printemps 2015, il ne restait aucune trace des activités du passé. Avant les importants travaux, le buste d’Auguste Lannoye a quitté l’espace public wallon pour être mis à l’abri par l’entrepreneur, en attendant la fin du chantier.

C’est à Genval, initialement, qu’Auguste Lannoye (1874-1938), nanti d’un diplôme d’ingénieur civil, avait créé sa propre fabrique de papier. En inventant un système de broyeur de vieux papiers, « le triturateur Lannoye » (1907), il obtient très vite d’excellents résultats ; en 1911, est constituée la SA Papeteries de Genval et un second site est ouvert à Mont-Saint-Guibert. Il restera spécialisé dans la papeterie tandis que, dans l’Entre-deux-Guerres, la maison de Genval perfectionnera un brevet anglais et mettra sur le marché un produit révolutionnaire, le « Balatum », destiné à concurrencer le linoléum. Bourgmestre catholique de Genval (1926-1938), Auguste Lannoye soutiendra aussi l’initiative de son fils aîné, Jean, quand celui-ci transforme un journal catholique local, L’ouvrier, en un hebdomadaire paroissial, Dimanche, qui va tirer à plus de 100.000 exemplaires avant 1940. Après avoir assuré la prospérité de la région et lui avoir apporté des centaines d’emplois, la papeterie a fermé ses portes en 1980. L’important site laissera place à un ensemble de bâtiments commerciaux, à la suite d’une profonde reconversion industrielle qui ne laissera guère de traces de la période ancienne, hormis le buste de Lannoye, réalisé par Victor Rousseau, en 1939. L’initiative en revient au personnel et au Conseil d'administration de la papeterie. C’est par conséquent une double commande qu’exécute Victor Rousseau, puisqu’un autre buste de Lannoye, de facture différente, est installé aussi à Genval. Il est permis de supposer que l’inauguration a été réalisée en même temps, c’est-à-dire en août 1945.

En se tournant vers Victor Rousseau, les initiateurs du projet choisissent l’un des portraitistes les plus renommés du moment. L’artiste est alors au sommet de son art. Prix Godecharle 1890, Grand Prix de Rome 1911, Grand Prix des arts plastiques 1931, Prix des amis du Hainaut 1935, le sculpteur Victor Rousseau (1865-1954) ne donne plus le cours de sculpture à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles (1901-1919) qu’il a dirigée deux fois, entre 1919 et 1922, puis entre 1931 et 1935. Représentant actif de l’art wallon dont on cherche à cerner la définition tout au long des premières années du XXe siècle, le « Grand » Victor Rousseau a derrière lui une œuvre considérable, « sculptée » sur de nombreux chantiers et composée de multiples commandes officielles ou œuvres personnelles : chantier pharaonique du Palais de Justice de Bruxelles dans les années 1880, décoration du Pont de Fragnée à Liège, cour d’honneur de l’ancien château de Mariemont (Vers la Vie), Memorial in Gratitude à Londres. C’est ce « sculpteur d’âmes », originaire de Feluy, qui fige Auguste Lannoye dans le bronze pour l’éternité (la fonte a été effectuée par la Compagnie des Bronzes, à Bruxelles) dès 1939.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse (dont supplément Eco-Soir, 23 septembre 1994)

Renseignement communiqué par Mme Pinson, membre de l’echarp.bw (mai 2015), et par M. J-L. Son (novembre 2015).

Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 416-417

François DE TROYER, Les papeteries de Genval, dans Les feuillets historiques, n° 10, Rixensart, 1998

Luc LANNOYE, Regards sur le passé. Auguste et Marie Lannoye-Stévenart, s.l.n.d., p. 61

Jean-Jacques HEIRWEGH, Patrons pour l’éternité, dans Serge JAUMAIN et Kenneth BERTRAMS (dir.), Patrons, gens d’affaires et banquiers. Hommages à Ginette Kurgan-van Hentenryk, Bruxelles, Le Livre Timperman, 2004, p. 435, 441

Éric MEUWISSEN, Auguste Lannoye, dans Nouvelle Biographie nationale, t. X, p. 256-258

Éric MEUWISSEN, Auguste Lannoye, dans Valmy FÉAUX (dir.), 100 Brabançons wallons au XXe siècle, Wavre, 1999, p. 120

Éric MEUWISSEN (texte) et Guy FOCANT (photos), Ces rivières qui ont façonné le Brabant wallon. Le patrimoine du roman pays de Brabant au fil de l’eau, Namur, IPW, 2013, p. 125

Richard DUPIERREUX, Victor Rousseau, Anvers, 1944, coll. Monographie de l’art belge

Marcel BOUGARD, Victor Rousseau. Sculpteur wallon, Charleroi, Institut Destrée, 1968, coll. Figures de Wallonie

Denise VANDEN EECKHOUDT, Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 539

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. II, p. 382

Avenue Auguste Lannoye 13

1435 Mont-saint-Guibert

Paul Delforge

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

Plaque Giacomo MATTÉOTI

La figure de Giacomo Matteotti (1885-1924) incarne la lutte antifasciste. Figure de proue du mouvement socialiste italien, ce fils de bonne famille vénitienne est emprisonné en Sicile durant la Grande Guerre pour avoir prôné la neutralité de l’Italie.

Élu député en 1919, il incarne l’aile réformiste du PSI. L’écart de pensée entre la direction du Parti socialiste italien et les réformistes est tel que la scission intervient en 1922. Exclu du PSI, Matteoti est l’un des fondateurs du Parti socialiste unitaire, dont il devient le secrétaire général. Contestant le résultat du scrutin d’avril 1924 où le Parti national fasciste de Mussolini a remporté la majorité absolue dans des conditions qu’il dénonce, Matteoti ne cesse d’attaquer les fascistes, leurs idées, leur dérive.

Son enlèvement est le seul moyen trouvé pour le faire taire. En plein après-midi, dans les rues du centre de Rome, Matteoti est emmené de force par des fascistes le 10 juin 1924. Roué de coups et poignardé, son corps ne sera retrouvé que le 16 août.

Pendant les semaines estivales de 1924, l’Italie est paralysée par une profonde crise politique dont Mussolini parvient néanmoins à sortir avec les avantages. En dépit de deux procès (1926 et 1947), d’épaisses zones d’ombre demeurent autour des circonstances de la disparition de Matteoti qui devient, dès les années 1920, une icône de la résistance au fascisme.

En Wallonie, une petite dizaine de communes ont donné son nom à une rue ou à une place. À Petit-Wasmes, c’est un monument qui a été érigé en 1970. Plus exactement, il s’agit du transfert à Wasmes d’un monument inauguré à Bruxelles, en 1927.

Il s’agit d’une haute pierre monumentale Art-déco réalisée par War van Asten (1888-1958). Le 21 septembre 1927, l’œuvre fut inaugurée, en grandes pompes, dans la salle blanche de la Maison du Peuple de Bruxelles, salle qui fut rebaptisée « Salle Matteoti ». Sculpté dans le grès blanc des Vosges, le monument forme un demi-relief, au milieu duquel s'élève un pilier porteur d'un cœur enflammé. Debout contre le pilier, sont appuyés un ouvrier en deuil et une travailleuse avec la tête baissée. La colonne principale porte l’inscription en langue française : « Ce cœur enflammé bat pour la liberté ».

Sur le piédestal, figure la même inscription gravée en flamand et en italien, ainsi qu’un médaillon représentant Matteotti en bas-relief. Sculpteur dit engagé, War van Asten a mis son talent au service de ses idées politiques. Né à Arendonk, réfugié à Eindhoven durant la Grande Guerre, il a réalisé de nombreux bustes et plusieurs monuments aux morts et victimes après les deux guerres mondiales. Il est décédé à Ixelles où il s’était installé.

Sources

- Colfontaine, Dour, Frameries, Honnelles et Quévy, Patrimoine architectural et territoires de Wallonie, Liège (Mardaga), 2006, p. 37

- Reports submitted to the Third Congress of the LSI, Brussels, August 1928

Rue du Petit-Wasmes

7340 Petit-Wasmes (Colfontaine)

Inaugurée en 1927 à Bruxelles

Érigée en 1970 à Wasmes

Paul Delforge

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

Monument PETERS

Dans le prolongement de la rue de la Tannerie, à hauteur de la place du Parc, un espace a été aménagé pour accueillir le buste en bronze de l’abbé Péters, exécuté par les Allemands en 1943. Depuis cette esplanade, l’axe de vision permet d’apercevoir nettement les deux tours de l’ancienne abbatiale et cathédrale Saints-Pierre-et-Paul et Saint-Quirin de Malmedy, église à laquelle l’abbé était particulièrement attaché.

Originaire de Verviers, Joseph Péters (1894-1943) avait terminé des études de théologie au Petit Séminaire de Saint-Trond et au Grand Séminaire de Liège quand il est ordonné prêtre (1921). La Grande Guerre l’avait conduit sur la route des Pays-Bas, chemin obligé pour rejoindre l’armée belge sur le front de l’Yser, mais il est arrêté et emprisonné à Holzminden, n’étant libéré qu’en raison de son état de santé délicat.

Professeur au Petit-Séminaire de Saint-Roch à Ferrières pendant dix ans, il est ensuite désigné comme aumônier de la JEC à Malmedy et loge alors au n° 16 de la rue du Parc. Désigné en 1937 comme professeur de religion à l’École moyenne des Filles de Malmedy, il contribue à l’intégration de cette ancienne région prussienne dans son nouveau cadre institutionnel. En effet, lors des négociations qui aboutissent à la signature du premier traité de Versailles (28 juin 1919), il a été donné suite à une partie des revendications de gains territoriaux énoncés par la Belgique : après un plébiscite populaire un peu particulier, les cantons wallon de Malmedy et germanophones d’Eupen et Saint-Vith sont transférés et placés sous la souveraineté belge.

Dans les années 1930, au moment où quelques éléments isolés manifestent, à Malmedy, des positions en faveur du régime hitlérien et d’un retour du canton à l’Allemagne, l’abbé Péters va faire partie de leurs contradicteurs. Cet engagement résolu, Péters le maintient au lendemain de l’invasion allemande de mai 1940 et de l’annexion décidée par Berlin. Le 18 mai 1940, en effet, les territoires d’Eupen, Saint-Vith, Moresnet et Malmedy sont annexés au Reich et intégrés à la Rhénanie. La nationalité allemande est imposée aux habitants. En l’absence de messages émanant des autorités belges, les populations concernées vont rester longtemps démunies. Quelques rares personnalités locales émergent cependant pour dénoncer le diktat allemand et ses conséquences, notamment le recrutement des jeunes dans l’armée allemande. Dans sa paroisse (là où le monument est érigé), l’abbé Péters est de ces résistants.

De sa chaire de vérité, il multiplie les prêches antinazis, refusant de pratiquer la langue allemande qu’il connaît pourtant, pour protester contre l’interdiction du français. Dans ses interventions auprès de la jeunesse, il continue ses mises en garde contre les dangers du nazisme et de la propagande des Jeunesses hitlériennes. Tant bien que mal, il tente de détourner les jeunes de l’embrigadement massif. Placé sous surveillance dès 1941, l’abbé est accusé de faire obstacle au recrutement des jeunes malmédiens sous l’uniforme allemand. Le 1er octobre 1942, il est arrêté et incarcéré à la prison d’Aix-la-Chapelle, puis transféré à la prison de Plötzensee. L’acte d’accusation stipule : « Démoralisation de la puissance militaire, en relation avec une complicité avec l’ennemi, traître à son pays ». Condamné à mort, il est décapité à Berlin le 1er juillet 1943.

À la Libération, plusieurs hommages locaux sont rendus à l’abbé Péters. Ainsi, par exemple, la rue du Parc est-elle rebaptisée de son nom, qui figure aussi en bonne place sur les monuments aux morts réalisés dans les années 1940. En 1953, une plaque commémorative est inaugurée dans la cour de l’école moyenne des filles, là où il avait enseigné. On peut y lire « Je donne volontiers ma vie pour la jeunesse de Malmedy ».

Mais c’est à l’entame des années 2000 qu’un citoyen malmédien entreprend de rendre hommage à celui qui l’avait empêché de répondre aux sirènes d’apparence séduisantes de la Jeunesse hitlérienne. Comme son frère Camille, Roger Colette (-Lansival) entrait dans l’adolescence au moment des événements qui le marquèrent durablement. Sur les conseils de l’abbé (dont Roger était l’acolyte), les parents Collette envoyèrent Camille se réfugier du côté belge. Roger lui-même fut accueilli à la frontière franco-belge. S’il évita l’incorporation dans l’armée allemande, le jeune Roger entré en résistance fut dénoncé et ne parvint pas à échapper à la mort, au camp d’Ellrich-Buchenwald.

En guise d’hommage à l’attitude volontariste de l’abbé, Roger Collette prend l’initiative d’honorer sa mémoire et fait réaliser, à ses frais, l’esplanade ainsi que le buste de l’abbé Péters. L’ensemble est inauguré le 30 juin 2002.

Non signé, le buste en bronze repose sur un piédestal en pierre bleue, de conception simple. Une première plaque mentionne :

Abbé

J.PETERS

1894 - 1943

Toujours sur la face avant, sur le pied, une autre plaque, plus discrète, identifie le généreux donateur :

« l’aménagement de cette place

ainsi que le monument ont été offerts par

Roger Colette-Lansival

en juin 2002 »

Le buste a été réalisé par la firme allemande Plein-Bronzen, établie à Speicher, tandis que le socle est l’œuvre de la marbrerie malmédienne Victor Meyer.

Informations aimablement communiquées par Raymond Jacob, responsable du cercle historique de Malmedy (juin 2014)

Raymond JACOB, L'abbé Péters, résistant malmédien, dans Malmedy - folklore, Malmedy, 2001-2002, t. 59, p. 91-116, coll. « Malmedy - folklore »

Raymond JACOB, Le monument de l'abbé Péters, dans Malmedy - folklore, Malmedy, 2003-2005, t. 60, p. 53-58, coll. « Malmedy - folklore »

Jacques WYNANTS, Eupen-Malmedy (les « Cantons de l’Est » belges) : la question de la nationalité ; les conséquences, dans Sylvain SCHIRMANN (dir.), Annexion et nazification en Europe : Actes du colloque de Metz, 7-8 novembre 2003, Université de Metz, p. 14-16, en ligne http://www.memorial-alsace-moselle.com/f/fiches/colloque_metz/MEMORIAL_COLLOQUE_basse_reso.pdf

http://www.malmedy.be/fr/Tourisme/A-visiter/lieux-et-sites/monument-abbe-peters.html (s.v. mai 2014)

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t.

Place du Parc

4960 Malmedy

Paul Delforge