Colnet Jean

Socio-économique, Entreprise

Hainaut c. 1350 – début du XVe siècle (c. 1412-1414)

L’activité verrière en pays wallon remonte à l’époque romaine, affirme-t-on généralement, et la région de Chimay est considérée comme son berceau en raison d’une production à Momignies (fournaise Mathot) datée de 1184, de la présence d’un « Pierre le verrier » vers 1259 et d’une activité verrière à la Loge Wactiaux vers 1413, en Thiérache, selon principalement l’historien Raymond Chambon. Mais l’expertise de ce dernier est fortement contestée. Or, son ouvrage de synthèse sur l’histoire du verre en Belgique est une référence qui pèse lourdement sur la vision traditionnelle de l’histoire du verre dans le pays wallon. Les activités de la famille Colnet (ou Colinet voire Collenet) dans le métier du verre y sont connues pour remonter à plusieurs générations. Mais les origines mêmes des Colnet sont au centre de débats depuis de très nombreuses années ; ils sont loin d’être terminés. À l’instar de Benoît Painchart qui – notamment dans la revue Éclats de Verre – a donné un sérieux coup de balai sur l’historiographie traditionnelle, on restera par conséquent attentif à toute nouvelle information permettant de mieux cerner encore les activités des Colnet, de Jean Colnet en particulier.

Pour les uns, les Colnet sont originaires de Venise : un Jean Colnet/Colneti « écuyer » se serait établi à Leernes, près de Fontaine-l’Évêque au XVe siècle (LEFEBVRE), et en l’occurrence Leernes fait alors partie de la principauté de Liège ; pour les autres, c’est un certain Englebert Colnet, maître-verrier originaire de Thiérache, qui introduit en pays wallon des secrets de fabrication provenant de Vénitiens émigrés et permettant de produire du verre « à la façon de Venise » ; on rencontre aussi chez Raymond Chambon et chez Michel Philippe la thèse d’une famille « régionale », « thiérachonne », les Colinet, famille de verriers « des plus prolifiques et durables » du pays wallon. La branche plus tardive de Thiérache semble quant à elle revendiquer des origines dans le Hainaut… Pour Georges Dansaert, il ne fait aucun doute que les Colnet venaient d’Italie – les Colneti de Venise –, avec le lourd bagage des verreries du XVe siècle. Ils sont passés par Anvers et ont essaimé dans les Pays-Bas, en Hainaut particulièrement, ainsi qu’en principauté de Liège. Dansaert identifie un Jean (de) Colnet à Fontaine-l’Evêque en 1438 qui s’occupe d’une verrerie. Virgile Lefebvre ajoute pour sa part que ce Jean de Colnet avait fait construire là-bas une petite fabrique dont l’emplacement est dénommé « chemin du four à verre », actuelle « rue du four à verre ». À ce moment, Jean Colnet aurait surtout produit des vitraux. Ce serait, par conséquent, la première mention d’une verrerie sur le sol de la principauté de Liège.

L’enjeu des origines des Colnet dépasse la simple dimension historique. Il nourrit d’arguments tant le discours patriotique – national comme régional – que la construction d’une généalogie aux ascendants illustres. Dès lors, les démarches scientifiques de Benoît Painchart sont capitales quand elles aboutissent à démontrer qu’il n’y a pas d’origine italienne chez les Colnet au XVe siècle et que dès la fin du XIVe siècle, trois branches de Colinet sont implantées dans le pays de Chimay, l’une de verriers à Momignies, l’une d’agents administratifs à Macon, l’autre de charpentiers spécialisés à Bourlers. Dans le même temps, il écarte les datations antérieures à 1413 énoncées ci-dessus. Mais les Colinet sont bien présents à Momignies en 1378 et un document de 1416 témoigne de la présence d’un Colinet verrier dans le pays de Liège, tandis qu’un autre est actif à Namur. Dès la première moitié du XVIe siècle, on rencontrera en pays wallon un nombre élevé de verreries nouvelles, capables de réaliser un verre blanc incolore, d’une assez bonne qualité (Beauwelz (1506), Thy (vers 1518), Macquenoise (1550), Momignies, Froidchapelle et Barbençon (1559) ainsi qu’à Leernes/Fontaine-l’Évêque).

La lignée des Colnet verriers est bien issue du pays de Chimay (PAINCHART). « Le cœur économique de l’activité se situe entre Fourmies et Chimay. (…) Le bois fournit à l’époque le combustible » (PHILIPPE). On trouve de la chaux et de la potasse à Chimay et du sable dans la région de Barbençon. La plupart de ces verreries « wallonnes » sont aux mains des descendants de Jean (ou Jehan) Colnet/Colinet/Collenet ; pendant quatre siècles, leurs produits satisferont les besoins du marché en verre à vitre et en verre commun du pays wallon. À l’origine, ils utilisaient le « procédé normand » dits « des plateaux ».

Selon Painchart, la présence de Jehan Colinet (c. 1350 – c. 1412/1414) et de son frère Colart (c. 1350 – 1422) comme verriers à Momignies est attestée par un document remontant à 1378. Par la suite, au moment de la scission de la terre de Chimay (1412), entre le comte de Hainaut et la maison de Chatillon-Blois, un autre document témoigne du travail au four de Colart (ou Collart) avec ses enfants, mais Jehan n’est plus mentionné. En raison des guerres et conflits politiques qui touchent le pays de Chimay, il est vraisemblable que le four de Momignies sera provisoirement éteint en 1425. Mais, selon la généalogie établie par Painchart, le sieur Jehan Colinet n’est alors plus de ce monde depuis une dizaine d’années.

Sources

Benoît PAINCHART, L’activité verrière des Colinet au Sart de Chimay, XIIIe-XVIIe siècles, cinq articles répartis dans la revue Éclats de Verre, du n°21 au n°25, mai 2013-mai 2015

Janette LEFRANCQ, Apports et incidences de l’œuvre de Raymond Chambon sur l’histoire de la verrerie en Belgique, dans Annales du XVIIe Congrès de l’AIHV (qui a eu lieu à Anvers en 2006), Anvers, 2009, p. 339-343

Jutta-Annette PAGE, The ‘Catalogue Colinet’ : a mid-16th-century manuscrit ?, dans Johan VEECKMAN (dir.), Majolique et verre de l'Italie à Anvers et au-delà : la diffusion de la technologie au XVIe et au début du XVIIe siècle, Anvers, 2002, p. 243-262

M. THIRY, Les verreries du Hainaut, dans Luc ENGEN (dir.), Le verre en Belgique des origines à nos jours, Anvers, Mercator, 1989, p. 93-103

Luc ENGEN, Les verreries du Pays de Liège, dans Luc ENGEN (dir.), Le verre en Belgique des origines à nos jours, Anvers, Mercator, 1989, p. 135

http://gw.geneanet.org/michubert?lang=fr;pz=maxine+marie+francoise+cicercule;nz=coton;ocz=0;p=jean;n=de+colnet;oc=3 (s.v. novembre 2014)

Michel PHILIPPE, Naissance de la verrerie moderne XIIe-XVIe siècles. Aspects économiques, techniques et humains, Turnhout, Brepols, 1998, coll. dans De Diversis Artibus, XXXVIII, p. 80, 241-242, 402-403

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rbph_0035-0818_2004_num_82_4_7239_t1_1189_0000_2 (s.v. décembre 2014)

http://afaverre.fr/Afaverre/bibliographie-de-raymond-chambon-concernant-le-verre/

Armorial général des d’Hozier ou Registres de la noblesse de France, Paris, 1869, vol. 7, p. 509

Stanislas BORMANS, La fabrication du verre de cristal à Namur, dans Bulletin des commissions royales d'art et d'archéologie, Bruxelles, 1888, volume 27, p. 472, note 1 qui cite J-G. Le Fort, héraut d’armes du pays de Liège

C. d’E-A., Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables à la fin du XIXe siècle, Evreux, 1912, t. 11, CIB-COR, p. 214-215

Théodore BERNIER, La plus ancienne famille belge de gentilshommes verriers. Les Colnet, dans L’Éducation populaire, 30 août 1888, n°35

Georges DANSAERT, Faire son chemin. Histoire de la famille Desandrouin, dans Documents et rapports de la Société royale paléontologique et archéologique de l’arrondissement judiciaire de Charleroi, Thuin, 1937, t. 37, p. 1-14, 19

Benoît PAINCHART, extrait de la revue Éclats de Verre, n°8 ; cfr www.genverre.com

Raymond CHAMBON, Histoire de la verrerie en Belgique du IIe siècle à nos jours, Bruxelles, 1955

Raymond CHAMBON, Les Verreries forestières du Pays de Chimay du XIIe au XVIIIe siècle d’après les documents d’archives, dans Publications de la Société d’histoire régionale de Rance 1959-1960, Chimay, 1960, t. IV, p. 111-180

Virgile LEFEBVRE, La verrerie à vitres et les verriers de Belgique depuis le XVe siècle, Charleroi, Université du Travail, 1938

La difficile gestion des ressources humaines autour d’un four de verrerie à la fin de l’Ancien Régime en France par Stéphane Palaude, docteur en Histoire, Université de Lille 3

Adolphe-Jérôme BLANQUI, Dictionnaire du commerce et de l’industrie, Volume 4, p. 449

Histoire de la Wallonie (L. GENICOT dir.), Toulouse, 1973, p. 256

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Histoire. Économies. Sociétés, t. I, p. 277

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. II, p. 277

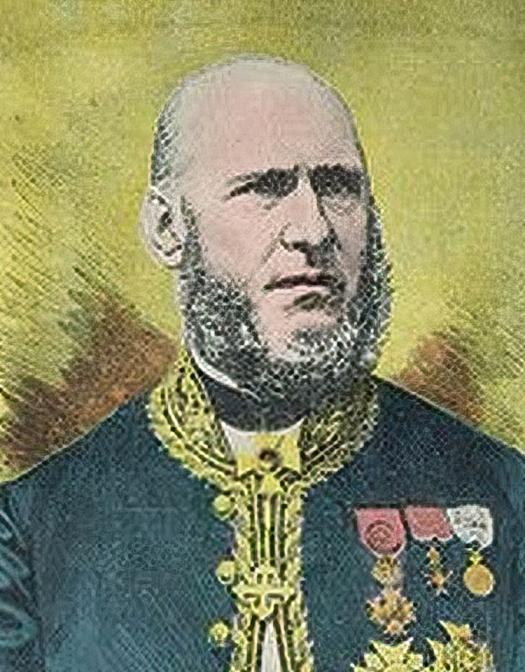

Bidaut Eugène

Fonction publique

Liège 6/08/1808, Ixelles 19/05/1868

Fils d’un cavalier de l’armée française ayant épousé une Liégeoise en 1804, Jean-Guillaume-Eugène Bidaut grandit au sein d’une famille bourgeoise aisée, qui lui permet de suivre des études au Collège royal de Liège (1825), puis dans la toute nouvelle École des Mines de Liège. Ayant réussi le concours d’entrée à l’Administration des mines (1827), il commence une longue carrière dans l’administration « hollandaise » d’abord, belge ensuite. Né Français, il obtiendra la nationalité belge, recevant aussi la Croix de Fer en raison de sa participation active dans les événements de 1830 menant à l’indépendance de la Belgique.

Affecté à Liège, Namur et Charleroi, l’ingénieur se distingue par des études géologiques approfondies de l’Entre-Sambre-et-Meuse, particulièrement appréciées par le secteur charbonnier. Nommé ingénieur des Mines de 1ère classe (1842), il est détaché en 1848 au département de l’Intérieur pour s’occuper de l’étude de travaux de défrichement et de fertilisation des bruyères de la Campine anversoise ; il y découvre aussi la présence de minerai de fer (1847). Promu inspecteur général au département de l’Agriculture et des Chemins vicinaux, il prend notamment en charge l’étude d’un système d’irrigation des larges prairies de la vallée de la Sambre.

Nommé Secrétaire général du ministère des Travaux publics (mai 1858), son nom circule dans la presse en tant que candidat potentiel au poste de Ministre des Travaux publics. Ses idées libérales sont bien connues et ses amis le verraient bien briguer un mandat dans l’arrondissement de Charleroi (1859). Mais un autre défi le retient dans la région verviétoise qui lui vaudra d’être considéré comme l’auteur du barrage de la Gileppe.

Beau-frère de Constant Materne, ministre plénipotentiaire et secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, époux d’Angélique Royer (1823-1878), ce haut-fonctionnaire de l’État se consacre en effet depuis 1856 à une mission exploratoire de grande importance, à la demande du gouvernement. Ses études initiales dans la vallée de la Vesdre n’ont d’autre objectif que d’améliorer et de réguler le débit de la Vesdre. Petit à petit, il prend conscience de l’intérêt d’un projet plus ambitieux, qui profiterait à l’industrie textile verviétoise. Dans son rapport final de mai 1866, il défend l’idée de construire un imposant barrage régulateur dans la vallée de la Gileppe, et d’établir une prise d’eau pour assurer une distribution d’eau ménagère et industrielle.

Sa mort, deux ans plus tard, l’empêchera d’accompagner la phase décisive des travaux et d’être pleinement célébré au moment de l’inauguration du barrage de la Gileppe. Lors de la pose de la première pierre, le 9 octobre 1869, le ministre des Travaux publics de l’époque aura ces mots : « L’intelligence, le dévouement et le complet désintéressement de Bidaut perpétueront sa mémoire à Verviers, comme le barrage de la Gileppe lui assure la reconnaissance du pays tout entier ».

Chevalier (1846) puis officier (1857) de l’ordre de Léopold, décoré de la Croix de Fer, grand officier de l’ordre de la Couronne de Chêne, commandeur des membres de l’ordre de Charles II d’Espagne, commandeur de l’ordre des SS Maurice et Lazare, Bidaut a aussi publié diverses études et participé à plusieurs Commissions spécialisées.

Sources

Richard CAMPUS, dans Biographie nationale, t. XXX, suppl. 2, col. 161-164

Paul DELFORGE, La distribution d’eau à Verviers au XIXe siècle, Mémoire en Histoire, Université de Liège, 1985

Robert DEMOULIN, Contribution à l’histoire de la Révolution de 1830 à Liège, extrait du Bulletin de l’Institut archéologique et historique, Bruxelles, 1936, t. 60, p. 15

Wouters Ariste

Humanisme-Egalité

Jeneffe 03/03/1949, Liège 10/11/2007

Amorcée au tournant des années 1970 et 1980, la croisade utopiste d’Ariste Wouters a donné naissance à la Teignouse, un service d’aide en milieu ouvert, actif en Ourthe-Amblève-Condroz, qui fait figure de modèle en matière de prévention sociale, en Wallonie comme à l’étranger.

Dernier enfant d’une famille nombreuse ouvrière, peu enclin aux études, Ariste Wouters est principalement passionné par ses activités dans les mouvements de jeunesse. Apprenti-peintre en bâtiment (1966), il entre comme novice chez les Franciscains et se forme au métier d’éducateur. Son sacerdoce est davantage social que religieux ; il quitte l’ordre franciscain, est employé dans des institutions d’aide à la jeunesse (Chênée, Filot, etc.) et se fait syndicaliste FGTB, tant les conditions de travail des éducateurs lui paraissent précaires. Installé à Florzé, il est actif dans la gestion d’une coopérative, tout en travaillant au home Les Myosotis (future La Tramontane). Animateur social, il cherche à s’éloigner du travail en milieu fermé, et acquiert une propriété à Rouvreux : il la transforme en centre de vacances et de formation pour jeunes en sérieuses difficultés, encadrés par de tout aussi jeunes bénévoles ; Ariste Wouters se charge de la formation des animateurs et, en 1981, il crée l’asbl « Animateurs sans frontières » (ASF). Parallèlement, il devient éducateur au collège Saint-Roch à Ferrières et dirige brièvement son internat.

Quand ASF est reconnue par la Communauté française en 1984, cette asbl déploie des activités de « vacances », d’animations service sur demande, un groupe d’éducation sexuelle qui deviendra le centre de planning familial d’Aywaille, et un groupe d’accueil et d’écoute (Centre de jeunes d’Aywaille). Convaincre les jeunes de se rendre dans son centre, établir un dialogue, les occuper en créant des ateliers ou des activités (mécanique, théâtre, marche d’orientation, camp de vacances, etc.), tel est le défi social que rencontre Ariste Wouters à Aywaille, quand il parvient à convaincre le centre paroissial d’ouvrir ses locaux à ces jeunes en marge de la société. Lors de la visite du pape, en mai 1985, un événement est créé pour attirer l’attention de l’opinion publique sur la détresse vécue par certains jeunes issus des milieux ruraux. Mais, à côté du spectaculaire, il y a le quotidien qu’il faut gérer et Wouters entend que l’écoute et l’accueil puissent se faire 24 heures sur 24 ; ce sera le réseau « Parents-Secours » Ourthe-Amblève créé au début des années 1990. Les initiatives de Wouters se multiplient ; certains édiles locaux le soutiennent. Et, en 1989, une nouvelle asbl, active sur le très large territoire de l’Ourthe-Amblève, voit le jour : La Teignouse, du nom d’un phare breton.

Rassemblant toutes les activités développées à l’initiative de Wouters dont aussi des écoles de devoir, une maison de la prévention, des espaces jeunes, etc., cette structure professionnalise l’action sociale, tant dans l’aide en milieu ouvert (AMO) que dans la prévention (SRP) où elle établit des collaborations avec les communes (Contrats prévention notamment). Initiateur d’une cellule sociale au sein du Groupement régional économique d’Ourthe-Amblève (GREOA), Ariste Wouters, soutenu par les pouvoirs publics locaux, fait œuvre de pionnier en matière de prévention en Wallonie : l’exemple est d’ailleurs mis en évidence dans une série de colloques internationaux. S’adaptant aux différents plans de lutte contre l’exclusion sociale lancés par le fédéral et la Région wallonne, ainsi qu’à de réelles difficultés de gestion, le « Service régional de Prévention La Teignouse » s’impose néanmoins comme un instrument modèle, s’intégrant autour du noyau central de l’Action régionale de prévention intégrée (ARPI), créé au début des années 2000.

Invité par les services universitaires du CHU de Liège à enseigner aux futurs médecins généralistes les réactions appropriées par rapport aux assuétudes, Ariste Wouters ne manque pas de projets et sait communiquer. Ainsi, en 2002, paraît une bande dessinée, À la recherche de Nicolas, réalisée par des professionnels et destinée à sensibiliser les jeunes aux assuétudes. Aqua-Fiesta, le bar à soupe, la charte « cafés-futés », le bar à salades, l’A.I.R. Bus, Spirale sont quelques-uns des autres projets inspirés par cet animateur social qui s’intéressa aux personnes victimes de l’exclusion sous toutes ses formes (personnes isolées ou précarisées, victimes de l’alcool ou de la drogue, etc.). Depuis 2007, un fonds Ariste Wouters décerne un prix pour soutenir un projet en faveur des jeunes et des familles fragilisés en région Ourthe-Amblève-Condroz.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse dont Le Vif l’Express, août 1989, Le Soir, La Libre, Vers l’Avenir, 13 et 14 novembre 2007

Jean-Claude BALTHASART, Ariste, un phare pour la Teignouse, s.l., s.d.

Pascale HENSGENS, La Teignouse en Ourthe-Amblève, Luc Pire, édition électronique, 2002

Wilmes Philippe

Fonction publique

Etterbeek 04/03/1938, Grez-Doiceau 24/05/2010

Né juste avant la Seconde Guerre mondiale, Philippe Wilmes perd ses parents, en mai 1940, dans un bombardement qui touche le village de Limal. Orphelin, il est recueilli par ses grands-parents et il grandit en province de Luxembourg, où il rêve d’évasion et de montagne, sans doute de Maurice Herzog plantant le drapeau français au sommet de l’Annapurna.

Échafaudant son avenir pour disposer de temps pour s’adonner à l’alpinisme, il s’engage dans la marine marchande une fois terminées ses humanités gréco-latines à l’Athénée de Virton : matelot, officier, il revient sur terre après sept années en mer pour entreprendre des études de Droit à l’Université libre de Bruxelles. Alpiniste professionnel, Philippe Wilmes fait valoir son doctorat universitaire (décroché en 1967) pour s’ouvrir les portes de la Compagnie maritime belge. Se passionnant pour la finance, il entreprend une licence en Sciences économiques appliquées à l’Université catholique de Louvain et est assistant pendant son doctorat (défendu en 1973), avant de s’occuper de l’Institut d’administration et de Gestion de l’UCL. Pendant une année, il séjourne ensuite aux États-Unis où il est engagé par le département d’ingénierie de l’océan du Massachusetts Institute of Technology de Boston. Chargé de cours en Grande-Bretagne et au Canada, il entre en politique, en 1975, quand il est recruté comme technicien au sein du Cabinet de Jean Gol, ministre régional en charge de l’Économie wallonne, et membre du Comité ministériel des Affaires wallonnes durant la période de la régionalisation provisoire (1974-1977).

Poursuivant son expérience entre politique, monde académique et industrie, Philippe Wilmes ne suit pas Jean Gol dans son parcours qui le conduit du Rassemblement wallon vers le PRL, mais s’oriente plutôt vers le PSC. Commissaire du gouvernement dans le dossier de la Société de Développement régional de Wallonie (1978-1979), il siège au sein du comité de direction de la toute nouvelle Société régionale d’investissement de Wallonie et, au début des années 1980, en devient le vice-président, avec le soutien appuyé de la démocratie chrétienne. À ce titre, il se spécialise dans la création de sociétés chargées de coordonner les initiatives en matière de haute technologie, en particulier de biotechnologie. Espérant succéder à Antoine Humblet à la présidence de la SRIW, Philippe Wilmes conserve une vice-présidence quand Bernard Marchand est désigné à la tête de la SRIW réformée (1984), mais il l’abandonne quand Fernand Herman renonce à la présidence de la SNI : cette circonstance lui ouvre de nouveaux horizons. À la même époque, Wilmes avait été pressenti pour présider une société de promotion des industries culturelles (SPIC), projet qui ne fut finalement pas réalisé.

Administrateur puis président « francophone » de la Société nationale d’investissement, désigné en 1985, il siège à ce titre dans une vingtaine d’autres conseils d’administration et agit de concert avec les Régions pour soutenir leur politique industrielle ; néanmoins, celui qui s’est fermement opposé à la régionalisation de « sa » SNI en 1988 oriente le holding public national davantage vers des investissements porteurs, que dans des opérations de sauvetage d’outils anciens. Initiateur de la Sofinim (août 1989), Philippe Wilmes cherche à introduire la SNI en bourse et la conduit à investir dans les secteurs de l’énergie, de la finance et des transports. En quelques années, la SNI noue de nombreuses conventions avec des partenaires privés et met en place un écheveau de participations entremêlées. Plus de trois quarts de ses investissements sont en Flandre.

Le bilan de la SNI est positif, mais son président est contraint de se plier à la politique imposée par le gouvernement fédéral à partir de 1993 : la privatisation de l’équipe Dehaene s’apparente alors à une vente par appartements au secteur privé des secteurs les plus porteurs de la SNI. Durant l’été 1994, quand est constituée la Société fédérale d’investissement (SFI), chargée de gérer les actifs non vendus par l’État, Philippe Wilmes en prend la présidence. En 1995, il refuse un mandat au FMI. En 1997, il représente le PSC au sein de la SA Société de développement de l’ouest du Brabant wallon (SDO), chargée de la reconversion d’une région particulièrement touchée par la faillite des forges de Clabeq. Président de la Société belge d’investissement international (SBI), il est en charge d’une société à capitaux publics, chargée de prendre des participations dans des secteurs en devenir ou stratégiques pour l’économie belge (1995-2010).

Actif au sein de l’association des économistes belges de langue française, Philippe Wilmes contribue notamment à la réflexion sur la place des régions dans le grand marché européen qui s’ouvre en 1993. Professeur de gestion à l’Université catholique de Louvain, administrateur général de la dite université, il y contribue à l’ouverture de la chaire Hoover (1992).

Professeur extraordinaire émérite de la Louvain School of Managment (2003), administrateur de Tractebel dans les années 1990, membre du Conseil de régence de la Banque nationale de Belgique (1993-2005), membre du Conseil supérieur des finances, de la Banque des règlements internationaux, administrateur d’Investsud, membre du comité de rédaction de Trends-Tendances, il préside et est membre également des conseils d’administration de Bio SA, de Fluxys, de la CNP d’Albert Frère ou de la Sonaca. Administrateur et membre du comité de gestion de la Sabena, quand il était président de la SNI, il avait quitté ces deux fonctions en juin 1990, non sans avoir apporté le soutien financier de la SNI à la société aérienne. Son expertise dans le domaine aérien le désignera plus tard comme administrateur de la Sobelair ; et en avril 2001, propulsé dans le conseil d’administration de la Sabena pour la sauver de la faillite, il est parmi les administrateurs qui tentent de relancer une nouvelle activité aérienne à partir de la DAT, ancienne filiale régionale de la Sabena. En vain.

Sophie, une des deux filles de Philippe Wilmes, est devenue la première femme à assumer la direction du gouvernement belge en 2019 et 2020.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse, dont Le Soir, 3 août 1991 et presse quotidienne, 26 mai 2010, dont Trends Tendance

Antoine HUMBLET, Un entrepreneur en politique, Bruxelles, Racine, 1994, p. 168-169, 175-176, 180, 184

Villers Augustin-François

Académique, Philologie

Malmedy 20/04/1748, Malmedy 20/05/1794

L’un des dictionnaires wallon-français les plus anciens connus est l’œuvre d’Augustin-François Villers. Jamais publié du vivant de son auteur, ce manuscrit a fait l’objet de beaucoup d’attention dès le XIXe siècle, notamment par la Société liégeoise de Littérature wallonne, avant d’être édité une première fois en 1957 et de faire l’objet d’une édition critique en 1999. Si l’on continue à s’interroger sur les motivations et les objectifs d’Augustin-François Villers, sorte de précurseur de la philologue wallonne, force est de reconnaître à son Dictionnaire à la fois la grande richesse des mots et expressions, l’étendue des domaines explorés, l’originalité du contenu et la délimitation stricte de l’aire géographique analysée (LECHANTEUR).

Après des études au Collège des Jésuites à Luxembourg, ce fils d’une famille patricienne malmédienne – son père a été bourgmestre de la localité – étudie le Droit à l’Université de Louvain, puis s’établit dans sa ville natale comme avocat. Nommé échevin de Malmedy (1773), Augustin-François Villers est choisi comme conseiller privé et provincial par le prince-abbé Jacques Hubin (1785) et conserve la confiance de son successeur, Célestin Thys, le dernier prince abbé de Stavelot-Malmedy.

Jurisconsulte, historien, linguiste, Villers se penche sur les statuts du pays de Stavelot et du comté de Logne (1777), il établit un Codex Stabuleto-Malmundariensis (dans les années 1780), et écrit une histoire de l’ancienne principauté de Stavelot, depuis Saint-Remacle, fondateur du monastère, jusqu’à l’élection du prince abbé Célestin de Thys (en 1787), soit l’Histoire chronologique des abbés-princes de Stavelot et de Malmedy avec les principaux événements arrivés sous leurs règnes respectifs, en la principauté de Stavelot et comté de Logne.

Maïeur de Louveigné (selon certaines sources), puis surtout de Malmedy à l’heure de la seconde restauration autrichienne, en 1793, Augustin-François Villers meurt en service, dans un accident de cheval, laissant en l’état de manuscrit ce Dictionnaire wallon-français « pour l’usage de ses enfants ».

Sources

Jean LECHANTEUR (éd.), Le dictionnaire wallon-françois (Malmedy, 1793) d’Augustin-François Villers, avec un lexique des termes français vieillis ou difficiles par Martine WILLEMS, Liège, 1999, Mémoires de la Commission de Toponymie et de dialectologie, section wallonne, n°19

M. DEWALQUE, Note sur le dictionnaire d’AF Villers, dans Malmedy Folklore, 1981, t. XLV, p. 21-28

Robert CHRISTOPHE, Malmedy, ses rues, ses lieux-dits, dans Folklore. Stavelot - Malmedy - Saint-Vith, Malmedy, 1979, t. 43, p. 10

Charles GRANDGAGNAGE, Extraits d’un dictionnaire wallon-français composé en 1793 par M. Augustin-François Villers, licencié en droit, pour l’usage de ses enfants, dans Bulletin de la Société liégeoise de Littérature wallonne, n°6-2, 1863, p. 21-91

Joseph DEJARDIN, Examen critique de tous les dictionnaires wallon-français parus à ce jour, dans Bulletin de la Société liégeoise de Littérature wallonne, Liège, Carmanne, 1886, t. 22, p. 311-361

Quirin ESSER, Note sur le dictionnaire malmédien de Villers (1793), dans Bulletin de la Société liégeoise de Littérature wallonne, n°45, 1904, p. 347-352

M.S.P. ERNST, Histoire du Limbourg, suivie de celle des comtés de Dalhem et de Fauquemont…, Liège, 1838, vol. 2, p. 99-100

Albert LELOUP, Folklore Malmedy, 1957, XII, p. 162

Maurice LANG, Généalogies, dans Folklore Stavelot–Malmedy–Saint-Vith, 1965, t. XXIX, p. 48

Vieillevoye Barthélemy

Culture, Peinture

Verviers 04/02/1798, Liège 30/07/1855

L’art du portrait est fort prisé dans le pays wallon de la première moitié du XIXe siècle. Une grande quantité d’artistes s’y adonne, mais rares sont ceux qui se distinguent. Dans les exceptions figure le peintre verviétois Barthélemy Vieillevoye dont l’inspiration s’exprimera aussi dans la peinture de genre et la peinture historique. De 1836 à 1855, il a été le premier directeur de l’Académie de Liège.

Fils d’un tisserand verviétois, Vieillevoye révèle très jeune des prédispositions pour le dessin ; ayant abandonné les études, occupé à des tâches de bureau, il apprend la peinture et le dessin auprès d’un vieux maître nommé Gyselin ; au décès de ce dernier, il le remplace au Collège de Verviers (1814-1816). Sur le conseil de Rutten, bourgmestre de Verviers, le père Vieillevoye consent au sacrifice d’envoyer son fils à Anvers, à l’Académie, auprès du professeur Van Brée, pour travailler son talent. Les débuts sont laborieux, mais il est encore aux études quand il réalise un autoportrait (1819) annonciateur de son genre préféré, mais surtout de sa technique. Dans un premier temps, Vieillevoye dessine en effet avec la plus grande des précisions les traits du visage ; ensuite, il recouvre la face d’un aplat rehaussé de glacis plus ou moins intense chargé d’accentuer la saillie du dessin. Enfin, par des touches claires et épaisses qui contrastent avec le modelé lisse et fin de l’ensemble, il apporte des lumières sur une toile qui fourmille de détails et dont les couleurs restent froides, voire glacées.

Alternant personnes âgées ou jeunes enfants anonymes, Vieillevoye répond aussi à des commandes de riches bourgeois ; en 1826, il a la chance de peindre un jeune virtuose verviétois, Henri Vieuxtemps, appelé à un bel avenir. Jusqu’en 1855, Viellevoye réalisera quant à lui près de 200 portraits, souvent de bourgeois, industriels, professeurs d’université, docteurs ou notaires, de Verviers ou de Liège.

Après avoir exercé comme professeur intérimaire à Anvers et exposé à Amsterdam et à Gand, Vieillevoye est revenu en pays wallon au lendemain des Journées de Septembre 1830 ; il est bardé de prix, de bourses et de récompenses du gouvernement, sans toutefois avoir décroché le Prix de Rome ; à Verviers, les commandes de portraits affluent, tandis qu’il expose ses propres compositions. En 1837, Vieillevoye quitte sa ville natale pour s’établir à Liège quand il est nommé à la direction de la toute nouvelle Académie et quand il devient le conservateur, responsable du Musée des Beaux-Arts. Il occupera ces fonctions jusqu’à son décès, en 1855, et attirera nombre d’élèves vers la peinture de genre, le tableau historique ou le portrait, sans s’intéresser au paysage.

Durant cette période, Vieillevoye fait fi du romantisme ambiant, pour donner une dimension plus personnelle à ses portraits. À l’instar de François-Joseph Navez, son style ne cherche pas nécessairement à idéaliser son modèle ; parfois, il en force les traits et se montre féroce à l’égard de ses contemporains, voire de lui-même, comme dans un second autoportrait réalisé à la fin de sa vie.

Néanmoins, comme ses contemporains, Vieillevoye s’est laissé tenter par la « peinture d’histoire » et par la représentation de scènes populaires (par ex. ses Boteresses), ou religieuses. Très tôt (vers 1818), un membre de la famille Simonis lui avait passé commande de dix tableaux représentant l’histoire de l’amour et de psyché pour sa maison de campagne. Après 1830, naviguant entre romantisme et réalisme, il trouve ses sujets d’inspiration notamment dans des événements majeurs de l’histoire de la principauté de Liège. Le portraitiste signe un étonnant Notger (accroché au Palais provincial de Liège), avant de concéder au romantisme Un épisode du sac de Liège par Charles le Téméraire en 1468 ; quant à sa représentation de l’Assassinat de La Ruelle (1853), dans un grand format (près de 25m²), elle fera l’objet de critiques… assassines lors de sa présentation à Bruxelles en 1854. Cette mesquinerie de la dernière heure aura raison de la santé du « peintre de province » mouché par « les critiques de la capitale ».

Sources

Jules BOSMANT, La peinture et la sculpture au pays de Liège, de 1793 à 1930, Liège, Mawet, 1930

Musée des Beaux-Arts, Exposition Le romantisme au pays de Liège, Liège, 10 septembre-31 octobre 1955, Liège (G. Thone), s.d., p. 131

Mémoires de Barthélemy Vieillevoye [datées du 17 décembre 1848], dans Bulletin de la Société scientifique et littéraire du Limbourg, juin 1858, t. III, 2, 84 p.

La Meuse, 9, 10 et 11 juillet 1858 ; La Meuse, 22 octobre 1862

Maurice PIRENNE, Les anciens peintres verviétois, dans La Vie wallonne, n°17, 15 janvier 1922, p. 204-211

Jules BOSMANT, J-B. Vieillevoye, dans La Vie wallonne, n°124, 15 décembre 1930, p. 177-182

Michel BEDEUR (préf.), Remember, Nos Anciens. Biographies verviétoises 1800-1900, parues dans le journal verviétois L’Information de 1901 à 1905, Verviers, éd. Vieux Temps, 2009, coll. Renaissance, p. 111-112

Jean BROSE, Dictionnaire des rues de Liège, Liège, Vaillant-Carmanne, 1977, p. 33

La Wallonie. Le Pays et les hommes (Arts, Lettres, Cultures), t. II, p. 507, 534, 556

Vecqueray, ou Dom André (aussi orthographié Vecquerai) Georges

Eglises, Socio-économique, Entreprise

Henri-Chapelle 22/02/1714, Malmedy 03/05/1778

Certes vouées essentiellement à la vie religieuse, les abbayes – nombreuses en pays wallon – jouent aussi un rôle déterminant dans la vie économique. Dans la principauté abbatiale de Stavelot-Malmedy, les moines de l’ordre bénédictin, installés le long de la Warche, ne font pas exception, profitant de la force hydraulique de quelques bras d’eau. Dès le XVIe siècle, une activité de tannerie se développe ; on dénombre aussi un moulin à grains, une scierie, voire un fondeur de cloches au XVIIIe siècle. À la même époque, naît une nouvelle activité industrielle orientée dans la fabrication de papier et de carton ; l’entreprise sera rachetée en 1801 par Henri Steinbach. Nommé à la direction de la papeterie le 21 mai 1754, dom André Vecqueray a joué un rôle essentiel dans le développement dans cette activité appelée à un grand avenir dans la région de Malmedy. Ce sont les recherches patientes de Maurice Lang qui ont contribué à tirer le rôle essentiel de Vecqueray de l’oubli.

Premier garçon d’une famille paysanne de neuf enfants, le jeune Vecqueray présente des prédispositions pour l’étude ; son oncle, curé à la Clouse (près d’Aubel), l’oriente vers la vie religieuse. Admis au noviciat à l’abbaye de Malmedy (1733), ordonné sous-diacre à Cologne (1735), il devient prêtre en 1738. Après une douzaine d’années consacrées à l’étude et à la prière, il se passionne pour un projet que soutient le prince-abbé.

Un premier projet de papeterie avait vu le jour en 1726, mais sans être concrétisé. Il inspire cependant un second projet, lancé en 1750, par un bourgeois malmédien qui obtient l’aval des responsables de l’abbaye. Entre 1751 et 1753, deux bâtiments sont construits et, dès 1753, les religieux commencent à fabriquer à la fois du papier et du carton. Durant la phase de construction, dom André Vecqueray est envoyé en mission. Au cours de plusieurs voyages « dans le monde », il se familiarise avec cette activité et découvre certains secrets de fabrication ; mais il est surtout chargé de recruter une main d’œuvre spécialisée, qu’il rencontre dans les régions avoisinantes : au pays de Liège, dans les Pays-Bas et dans le duché de Juliers ; enfin, il prospecte des débouchés et amènent les premiers clients.

En dépit des efforts consentis, les premiers résultats obtenus par les moines sont désastreux. La qualité n’est pas au rendez-vous, les clients sont mécontents et les stocks s’accumulent à Malmedy. Subissant au quotidien les conséquences de cette situation, Vecqueray accepte d’être nommé à la direction de la papeterie abbatiale, tout en revendiquant « les pleins pouvoirs » (1754). Inquiet des conséquences financières de l’entreprise pour la communauté religieuse, le prince-abbé autorise Vecqueray à réorganiser les méthodes de fabrication et accepte d’emprunter un montant indispensable à la relance des activités.

En offrant désormais des produits de qualité, Vecqueray n’a guère de peine à trouver des débouchés, principalement auprès des manufactures de draps déjà bien présentes à Verviers, Eupen, Aix-la-Chapelle, Roetgen, Montjoie et Malmedy, où les cartons sont indispensables. Le redressement de la papeterie abbatiale est progressif, mais l’entreprise est bénéficiaire et les profits générés servent à l’amélioration du bien-être général de la communauté. Celle-ci est cependant agitée par d’importants problèmes internes et, en raison de sa capacité à bien gérer la fabrique de papier, dom André Vecqueray se voit confier la charge de prieur claustral, ad interim (1762). Ramenant le calme et la concorde entre les moines, le prieur est confirmé officiellement dans ses fonctions par le prince-abbé (1763), avant de se confier l’autorité temporelle sur le monastère de Malmedy. Chef d’entreprise, « inspecteur au service de l’abbé », dom André Vecqueray entre encore au Conseil provincial de Stavelot (1765).

Afin d’exercer au mieux toutes ses responsabilités, Vecqueray demande à être déchargé de la direction de la papeterie. Jusqu’à son décès, en 1778, il restera membre de la Commission des religieux en charge de la surveillance des comptes de l’entreprise. Mais, en octobre 1766, frère Henri lui a succédé dans la gestion quotidienne ; il restera à la tête de la papeterie jusqu’au moment où la principauté abbatiale se fond dans les nouveaux départements français (1795). Ce frère Henri était né Jean-Godefroid Cavens (1725-1800) ; il est l’oncle d’Eulalie Cavens qui épousera, en 1827, Henri-Joseph Steinbach, fils du fondateur de la Papeterie Steinbach..., née du rachat, sous le régime français, de l’entreprise bénédictine.

Sources

Maurice LANG, Dom André Vecqueray, fondateur de la papeterie abbatiale de Malmedy, et sa famille, dans Folklore Stavelot–Malmedy–Saint-Vith, 1952, t. XVI, p. 51-93

Joseph BASTIN, Les origines de la papeterie-cartonnerie de Malmedy, dans Armonac Walon d’Mâm’dî, 1937, p. 97-98

Maurice LANG, Généalogies, dans Folklore Stavelot–Malmedy–Saint-Vith, 1965, t. XXIX, p. 59-70

Vandercammen Edmond

Culture, Littérature

Ohain 08/01/1901, Uccle 05/05/1980

Attaché à son village natal d’Ohain, dont il fréquenta l’école communale et où il connut Robert Goffin son contemporain, Edmond Vandercammen achève sa formation d’instituteur à l’École normale de Nivelles (1916-1919), malgré la Première Guerre mondiale. Nommé à Ixelles en 1920, l’enseignant parfait sa formation en suivant les cours de psychopédagogie à l'Université libre de Bruxelles, tout en cultivant une fibre artistique multiforme. À l'académie des Beaux-Arts, il apprend la peinture et le dessin ; dans le même temps, il se fait écrivain. En 1924, paraît Hantise et désirs, qu’il reniera par la suite, mais qui reste le premier d’une vingtaine d’ouvrages que clôture, en 1981, le recueil (posthume) Ce temps que j'interroge. S’y ajoutent de nombreux textes espagnols et sud-américains que Vandercammen a traduits par goût pour la culture espagnole qu’il a découverte lors d’un voyage en 1931 avec Plisnier et Ayguesparse.

De son enfance à Ohain, Edmond Vandercammen a conservé un souvenir émerveillé des paysages brabançons qui inspirent sans conteste son œuvre. Les bois ou la campagne où il aimait à se promener régulièrement au départ de sa petite maison blanche du chemin de l’Alouette, se retrouvent dans son écriture comme dans sa peinture. Parmi les dizaines de tableaux qu’il a signés, de nombreuses gouaches représentent son cher Brabant. Installé à Bruxelles où l’a conduit son métier d’instituteur, cet ami de Plisnier et d’Ayguesparse, de Pierre Bourgeois et de Pierre-Louis Flouquet, découvre de nombreux courants artistiques, s’adonne surtout à la peinture, rencontre Anne de Koning, jeune institutrice, dessinatrice qui illustrera plusieurs des ouvrages de celui qui devient son mari en 1925.

Vandercammen connaît alors la tentation surréaliste, mais la politique l’intéresse moins que la métrique qu’il privilégie pour exprimer le bonheur de l'homme et de la terre, ainsi que le sentiment d’inquiétude. S’il « reste attentif au Front littéraire de Gauche et au Mouvement des écrivains prolétariens dont il signe le Manifeste publié dans Le Monde » (BROGNIET), il se consacre davantage au Journal des Poètes, dont il est l’un des fondateurs avec Pierre Bourgeois, Maurice Carême, Georges Linze et Norge (1930) et fait paraître son premier recueil de poésies : Innocence des solitudes (1931). Deux ans plus tard, le Prix Verhaeren lui est décerné pour son recueil Le sommeil du laboureur. Attiré par le monde hispanique, il traduit des poètes et écrivains espagnols et latinos, tout en voyageant au Mexique, à Cuba et en Amérique latine. En 1939, il fait paraître une Anthologie de la poésie espagnole contemporaine.

Délibérément muet durant la Seconde Guerre mondiale, Vandercammen se rattrape après la Libération, continuant à alterner traductions et œuvres personnelles. En 1952, alors qu’il reçoit le Grand Prix triennal de Poésie pour La Porte sans mémoire, il est élu membre de l'Académie de Langue et de Littérature françaises, dite Académie Destrée. Cosignataire de la Nouvelle Lettre au roi (29 juin 1976), destinée à dénoncer l'extrême lenteur mise dans l'application de l'article 107 quater de la Constitution et à réclamer un fédéralisme fondé sur trois Régions (Bruxelles, Flandre et Wallonie), le poète a vu son œuvre couronnée en 1979 par le Grand Prix des Biennales internationales de la poésie.

Sources

Jean-Luc WAUTHIER, dans Nouvelle Biographie nationale, t. VIII, p. 368-370

Freddy JORIS, Natalie ARCHAMBEAU (dir.), Wallonie. Atouts et références d’une région, Namur, 2005

https://www.servicedulivre.be/Auteur/vandercammen-edmond

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. III, p. 53, 104 ; t. IV, p. 238

Marginales, numéro spécial Edmond Vandercamme, 1958

© Sofam

© Sofam

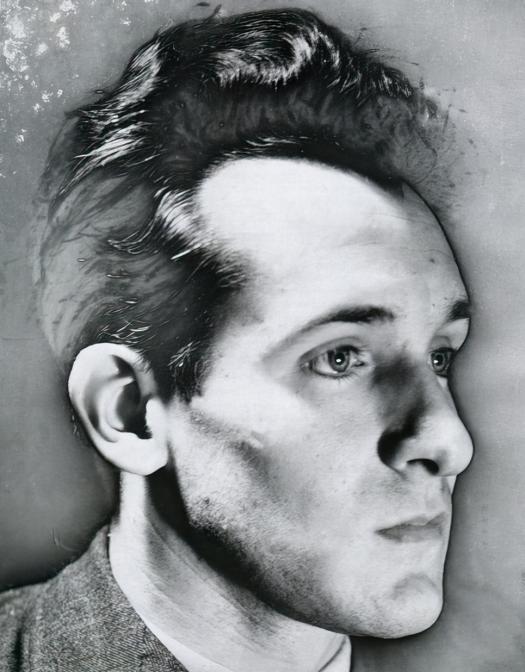

Ubac Raoul

Culture, Peinture, Photographie, Sculpture

Cologne 31/08/1910, Dieudonne (Oise) 24/03/1985

En 1981, le Musée de l’Art wallon organise, dans les salles du musée Saint-Georges, une rétrospective consacrée à Raoul Ubac. Ce n’est pas la première rétrospective de cet artiste (Charleroi, 1968 et la Fondation Maeght, 1978), mais ce sera la dernière de son vivant : il était à la fois photographe, peintre, dessinateur, sculpteur, litho-graveur et lithographe, ainsi que créateur de vitrail. Toujours en quête de création, Ubac avait trouvé à Malmedy le goût pour la nature, à Cologne une technique artistique, en Dalmatie l’inspiration photographique, à Paris une influence surréaliste, en Haute-Savoie la découverte des vertus de l’ardoise et, partout dans le monde, des lieux où s’épanouir et où exposer ses œuvres multiples.

Pendant longtemps, ses biographes font naître Rudolf Gustav Maria Ernst Ubach à Malmedy, terre où la famille maternelle (les Lang) s’était spécialisée dans la tannerie. En fait, c’est à Cologne qu’il voit le jour et qu’il vit pendant quatre années, avant que sa famille ne suive le père, nommé juge de paix à Malmedy, en 1914 (en 1919 selon certains travaux). Depuis le Congrès de Vienne (1814-1815), la cité wallonne est prussienne ; elle change de statut en juin 1919 et c’est dans le nouvel Athénée de Malmedy que le jeune Ubach accomplit ses études (1920-1929), croisant sans doute la route de l’abbé Bastin.

Si la perspective du métier de garde-forestier attire le jeune homme, la lecture du Premier Manifeste du surréalisme d’André Breton modifie radicalement ses perspectives. Celles-ci sont larges, car le jeune homme aime le voyage, traversant volontiers le cœur d’une Europe qui n’est pas encore en guerre. En quête d’identité personnelle et artistique, il ne fixera son patronyme définitif qu’en 1950 : « Je déclare signer mes œuvres Raoul Ubac ».

En 1929, Raoul Ubac est inscrit à la faculté de Lettres de la Sorbonne et recherche le contact avec le milieu artistique parisien, en particulier les surréalistes. Trouvant dans la photographie le moyen d’assouvir sa créativité, Ubac quitte Paris pour Cologne, où il fréquente l’École d’Arts appliqués, ainsi qu’un cercle d’artistes progressistes. La Dalmatie le fascine et il en revient avec des images d’assemblages de pierres qu’il crée et qu’il va dessiner, peindre et surtout photographier. Toutes les années trente seront, pour Rolf Ubac-Michelet, une période d’expérimentation des techniques photographiques et d’inventions (photocollage, photomontage, surimpression, brûlage, solarisation, voilage ou le paraglyphe) ; influencé par Man Ray, il cherche à constituer une nouvelle image, par la destruction de l’ancienne, pour inventer sa réalité. Ses œuvres sont notamment présentes dans les manifestations des surréalistes, auxquels il se joint sans réserve ni réticence, de 1936 à 1939, et ce sont ses créations publiées dans la revue Le Minotaure qui le font connaître internationalement.

Après l’offensive allemande contre la France, Ubac se réfugie en « zone libre », pendant quelque temps, à Carcassonne, avec Magritte et Jean Scutenaire. Entre Bruxelles et Paris occupées, ensuite, il connaît une période (1940-1946) marquée par des dessins figuratifs, des encres de Chine et des gouaches. S’éloignant résolument du surréalisme et de la photo, Ubac va explorer en solitaire une voie totalement originale à partir de 1946 : plutôt que de représenter des pierres (comme il l’avait fait au début de sa période « photographie »), il va utiliser l’ardoise comme objet et support de son expression artistique. Il renoue ainsi « avec le très vieux métier des artisans-sculpteurs anonymes de son pays » (PARISSE).

Sorte de retour à la nature, l’ardoise est cependant un matériau fragile et difficile à maîtriser ; sa complexité offre, en revanche, une multitude de possibilités artistiques qu’Ubac va désormais explorer. Les quatorze reliefs du chemin de croix qui orne la chapelle Saint-Bernard de la Fondation Maeght, sur la colline de Saint-Paul de Vence, ne sont qu’un exemple des multiples réalisations de l’artiste. Dans le même temps, sa réflexion sur la forme et la couleur le conduit sur le chemin de l’abstraction lyrique, à la suite de Georges Mathieu, voire de la méditation. Progressivement, ses ardoises façonnées s’imposent comme la caractéristique unique d’un artiste qui, pourtant, réalise une œuvre beaucoup plus variée ; avec un certain succès, il ne cesse de s’adonner simultanément à la peinture, avant de mêler les genres – gravure et peinture – à partir du milieu des années 1950 ; il se consacre aussi à l’art du vitrail, à la lithographie et à la sculpture.

Souvent exposé par l’Association pour le Progrès intellectuel et artistique de la Wallonie, il fait partie, au sein de l’APIAW, d’un groupe d’artistes wallons séduits par le projet Cobra (1951-1952). Entre Liège, Paris où il vit jusqu’à la fin des années 1950 et l’Oise, où il s’installe à Dieudonné, au bord de la Forêt de Chantilly, Ubac apporte sa contribution à des projets architecturaux et participe à des expositions internationales de plus en plus nombreuses, de Tokyo à New York ou Pittsburgh, en passant par la galerie Maeght, avec laquelle il était sous contrat.

Sources

Bernard DORIVAL (préf.), Robert ROUSSEAU, Rétrospective Raoul Ubac : Charleroi, cercle royal artistique et littéraire - palais des beaux-arts, 3 février-3 mars 1968, Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, 10 mars-10 avril 1968 ; Paris, Musée national d’Art moderne, 25 avril-5 juin 1968, Charleroi-Gilly, Piérard’s, 1968

Christian BOUQUERET, Raoul Ubac. Photographie, Paris, Léon Scheer, 2000, p. 166-197

Bernard BLATTER (dir.), Yves BONNEFOY, Rétrospective Raoul Ubac : exposition, Musée Jenisch, Vevey... Musée des beaux-arts, Cabinet cantonal des estampes, du 14 juin au 30 août 1992, Paris, 1992

Rétrospective Raoul Ubac (1910-1985) Centenaire de la naissance de l’artiste, dans Arte News, octobre 2010, n°66, p. 6-7

Raoul Ubac 1910-1985 Rétrospective, Liège Grand Curtius 15 octobre 2010 – 16 janvier 2011. Dossier pédagogique, Liège, 2010 http://lesmuseesdeliege.be/wp-content/uploads/2013/06/dossped-ubac.pdf (s.v. mai 2016)

Jacques PARISSE, Situation critique. Mémoires d’un critique d’art de province, Liège, Adamm éd., 2000, p. 137-143

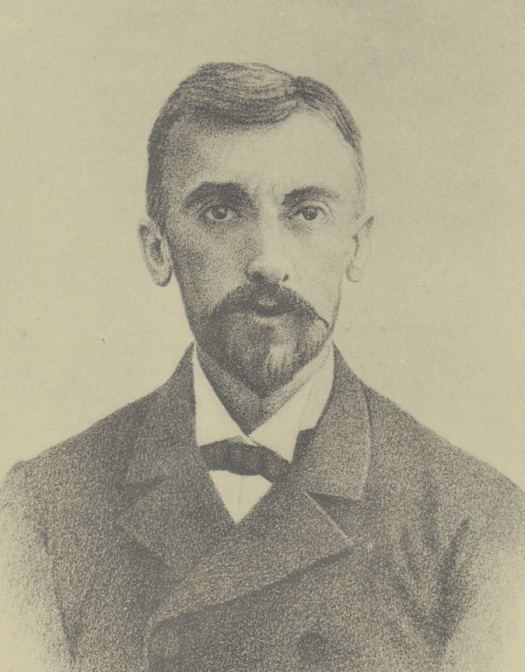

Tilkin Alphonse

Culture, Lettres wallonnes

Glain 04/08/1859, Liège c. 26/05/1918

Formé à la gravure sur arme, Alphonse Tilkin ne va jamais abandonner sa profession, devenant, au début du XXe siècle le patron d’une importante fabrique d’armes. Cependant, sa notoriété trouve son origine dans les multiples formes d’illustration de la langue wallonne auxquelles il s’adonne sans compter. Connu pour ses compositions de chansonnier et d’auteur dramatique wallons, il est l’un des principaux animateurs du théâtre dialectal de la « Belle Époque » ; il est aussi le fondateur du Spirou, le tout premier journal en wallon de Liège, imprimé dans la cité ardente. Président de la Fédération wallonne avant la Grande Guerre, il ne lui survivra pas.

Intitulée Lisa, sa première chanson date de 1877 ; elle figure dans Mes proumîres, recueil de romances, chansons, poèmes et déclamations wallonnes qui paraît en 1885. De nombreuses autres compositions sortiront de sa plume ; dans les dernières années du XIXe siècle, il tient aussi la barre du premier Cabaret wallon de Liège (1895-1900). Il monte sur scène avec aisance.

Depuis avril 1880, Alphonse Tilkin est aussi joué au théâtre ; cinq ans avant le succès phénoménal de Tâti l’pèriquî d’Édouard Remouchamps, il propose On novai locataire (1880) pour le plaisir d’un parterre qui répond facilement aux intrigues simples qui lui sont proposées ; le public revient pour suivre Les avinteures da Nanol (1882), Ine nute èmon Fina (1883), Les pauves honteux (1884), Li bârbî (1884) et Ine ancienne cantinière (1885).

Drame, comédie, opérette, vaudeville à tiroirs, en français, en wallon, voir roman, l’auteur est fécond ; il inscrit à son actif plus de 50 pièces de théâtre, dont encore Jôseph Colasse (1887) et Vât mîx târd qui mäie (1888) récompensées du second prix littéraire de la Société le Lion Belge. Décernées par la Société liégeoise de Littérature wallonne, une médaille d’or récompense Jône et vîx (1887) et une médaille de bronze couronne Lès qwate saison (1888). Parmi d’autres, les comédies ou opérettes Gougnotte li Sourdeau (1890), Li Coq dè Viège (1894), Pauline (1895), Li Portrait ou les deux Frés (1898), Les deux Soroches (1900), Dj’a me ton l’fer ou (1906), Rintis (1909), Matante Nanète (Médaille d’or de la SLLW et prix du gouvernement, 1910), L’Efant (1911), Melie est k’hayowe (1913) attirent un public friand.

Traducteur en wallon de Liège du brabançon Edmond Étienne, membre de nombreux jurys, rédacteur à l’Express, chargé de la chronique du Théâtre wallon, Alphonse Tilkin ajoute à cette activité wallonne la responsabilité d’un journal entièrement écrit en wallon. Depuis 1883, La Marmite connaît un succès certain à Namur et alentours, mais le wallon de Liège ne trouvera à s’exprimer que dans Li Spirou, gazette des tiesses di hoye, dont Tilkin est à la fois le fondateur, le propriétaire et le rédacteur en chef. Bihebdomadaire, Li Spirou accueille de nombreux auteurs et anime, de toutes les manières (concours notamment), le mouvement littéraire dialectal à l’est du pays wallon jusqu’en 1904. Promouvoir la langue wallonne, divertir, sont ses seuls objectifs. Pas plus que sa gazette, Tilkin ne se mêle réellement de politique.

Néanmoins, cofondateur de la Société des auteurs dramatiques et chansonniers wallons de Liège (1887) qu’il préside de 1890 à 1902, membre de la Société liégeoise de Littérature wallonne, président de la Fédération wallonne de la province de Liège (à partir de 1902) il accepte de faire partie du Comité permanent du Congrès wallon (1890-1893) et il participe notamment au Congrès de Namur en 1891. D’autre part, en 1902, Al longue crôye est une comédie satirique où il s’attaque à la vente à crédit. Enfin, en 1905, Maurice Wilmotte peut compter sur son aide précieuse lors du montage du Congrès de langue française qui se tient à Liège. Celui qui s’est fait une spécialité de comédies en wallon fort appréciées accueille encore les participants au Congrès wallon de 1905 par une représentation du drame patriotique qu’il a composé : Li famille Tassin, paru sous forme de roman dès 1900.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Charles DEFRECHEUX, Joseph DEFRECHEUX, Charles GOTHIER, Anthologie des poètes wallons (…), Liège, Gothier, 1895, p. 105-106

La Wallonie. Le Pays et les hommes (Arts, Lettres, Cultures), t. II, p. 494 ; t. III, p. 211

Maurice WILMOTTE, Mes mémoires, Bruxelles, 1949, p. 165

Robert WANGERMÉE, Dictionnaire de la chanson en Wallonie et à Bruxelles, Liège, Mardaga, 1995, p. 334

Comité permanent du Congrès wallon, Compte rendu analytique des débats du Congrès wallon, Namur, 1891, Liège, 1892, Bruxelles 1893

Wallonia, t. 10, 1902, p. 190-194

A mon nos autes, bulletin liégeois des tranchées, 1er août 1918 ; La Meuse, 1886-1914, dont 11 octobre 1913 ; Le Télégraphe, 31 mai 1918