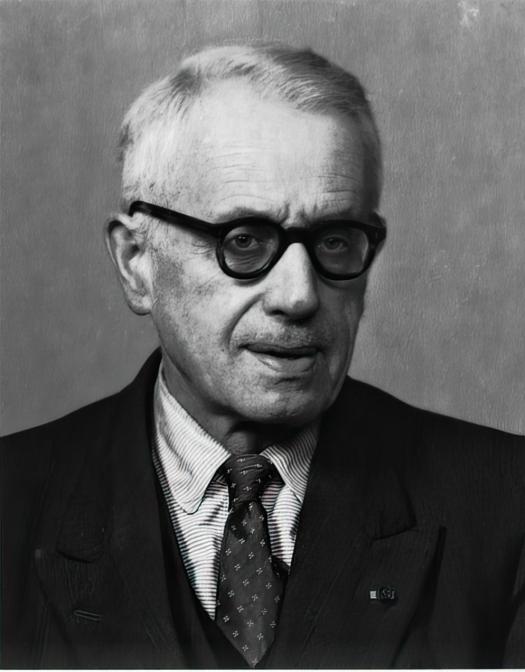

Calozet Joseph

Culture, Lettres wallonnes

Awenne-lez-Saint-Hubert 20/12/1883, Namur 03/05/1968

Écrivain, poète lyrique et prosateur, Joseph Calozet recourt à la langue wallonne pour évoquer les paysages familiers, narrer sa région natale ou croquer de façon magistrale de banales scènes villageoises en figeant les traits et caractères des gens. Il occupe une place de choix dans la littérature dialectale.

Sa rencontre avec Jean Haust est décisive. L’érudit liégeois enquête en effet dans le village d’Awenne à la recherche des mots wallons en passe d’être oubliés. Il croise la route de ce jeune diplômé de l’Université catholique de Louvain – docteur en Philologie classique en 1906 – dont la famille consacrait jusque-là toute son attention au métier de sabotier. Séduit par la langue wallonne, Calozet abandonne ses premiers essais de poésie en langue française pour « contribuer à la connaissance de la vie wallonne traditionnelle par l’étude d’un milieu rural où sont campés, dans une action sans péripéties compliquées, des personnages qui ont réellement existé » (Piron).

Sa maîtrise de la langue wallonne est particulièrement appréciée et lui procure de nombreux prix dans les concours. Membre titulaire de la Société liégeoise de Littérature wallonne à partir de 1921, il avait été accepté parmi les jeunes fondateurs des Rèlîs namurwès dès 1911, afin d’y valoriser une production littéraire de qualité en wallon namurois.

Servant d’agent de renseignements pour un service anglais durant la Première Guerre mondiale, Joseph Calozet travaille dès ce moment sur le manuscrit de son roman, Li brakni, qui paraîtra en 1924, inaugurant la « tétralogie ardennaise » qui consacre son talent et qui s’inscriront dans la collection « Nos dialectes » de Jean Haust. Après « le braconnier », il signe successivement trois nouvelles en prose, Pitit d’mon lès Ma-tantes (1929), O payis dès sabotîs (1933), Li crawieûse agasse (1939), suivis de trois contes.

Conteur populaire plus que romancier, Calozet hisse le wallon namurois au rang des meilleures productions jusque-là le plus souvent en wallon de Liège. Lors d’un hommage rendu à l’occasion de son quatre-vingtième anniversaire, Marcel Thiry comparera la manière de Calozet d’évoquer la vie des champs à celle de Tolstoï.

Enseignant au Collège communal de Bouillon (1906-1908), il entre à l’Athénée de Namur comme maître d’études (surveillant) (1908-1914), avant d’en être professeur (1918-1933) – il y enseigne le latin, le grec et le français – puis d’être nommé préfet. En raison de son refus de collaborer aux associations culturelles « wallonnes » au service de l’Allemagne, il est révoqué, en 1943, de la direction de l’établissement. Il sert aussi d’otage aux Allemands sur les trains de la ligne Namur-Valenciennes.

Nul n’ignore les liens d’amitié qui unissent Calozet et Bovesse. Secrétaire de la Fédération wallonne littéraire et dramatique de la province de Namur, membre titulaire de la Société de Langue et de Littérature wallonnes (1921), Joseph Calozet fait en effet partie du Comité central des Fêtes de Wallonie, qu’il préside durant de nombreuses années. Par ailleurs, l’épouse de Joseph Calozet ainsi que son fils sont actifs dans la Résistance ; elle dirige le Front de l’Indépendance de Namur, tandis qu’il fait partie d’une bande de maquisards qu’il dirige. Arrêté à Namur, Jean sera emmené en Allemagne et mourra à Mauthausen en 1944.

Président des Rélîs Namurwès (1930-1968), président du Théâtre wallon namurois, président de la section namuroise de l’Association pour le Progrès intellectuel et artistique de la Wallonie, membre fondateur et président d’honneur de la Société Sambre et Meuse-Le Guetteur wallon, membre de la Société Les Amis de nos Dialectes, membre des Amis et Disciples de François Bovesse, membre d’honneur de la Société Moncrabeau, Joseph Calozet devient membre de l’Académie de Langue et de Littérature françaises de Belgique où il remplace Joseph Vrindts et représente les lettres wallonnes (1945-1968).

Engagé dans le Mouvement wallon, Joseph Calozet travaille à Namur avec Léopold Genicot, Edgard Maréchal et Félix Rousseau à l’étude de l’aspect culturel des problèmes wallons au sein du mouvement catholique wallon (1945). Tout naturellement, il devient membre de Rénovation wallonne dès sa création en 1945. En 1966, il est fait membre d’honneur.

Sources

Paul DELFORGE, Joseph Calozet, dans Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2000, t. I, p. 224-225

La Vie wallonne, III, 1963, n°303, p. 254-256

Elisée LEGROS, In Memoriam, dans La Vie wallonne, II, 1968, n°322, p. 169-171

Maurice PIRON, Anthologie de la littérature dialectale (poètes et prosateurs), Liège, 1979, p. 400

Willy BAL, dans Nouvelle Biographie nationale, t. II, p. 70-73

Oscar LACROIX, Nous sous le casque d’acier, Essais d’anthologie, Liège, 1929, p. 67

Histoire de la Wallonie (L. GENICOT dir.), Toulouse, 1973, p. 477

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. III, p. 216-217 ; t. IV, p. 238

Oeuvres principales

Poésie

Su l’orîre di l’Ardène, recueil de poésies, 1912

Lès pauvès djins, recueil de poésies, 1912 (médaille d’argent de la SLLW)

Fleûrs dès mwés djoûs, 1919 (Anthologie des Rèlîs namurwès)

Li eile qui n’rovîye nin, 1928 (Prix Général Baron Michel)

Lètes di Tchins (1942-1944), avec Fernand Pieltain

Théâtre

Tièsse ou lète (Pile ou face), Namur, 1930 (1er prix du Concours Georges Marquet, 1930)

Li Djèsse da sinte Juliène, Gembloux, 1946

Nouvelles en prose

Li Brak’nî, 1924

Pitit d’mon lès Ma-tantes, 1929 (prix «Notre Muse», de l’Association des Ecrivains wallons anciens combattants)

O payis dès sabotîs, 1933 (Grand Prix du Centenaire 1930)

Li crawieûse agasse, 1939 (Prix biennal du Gouvernement 1937-1938)

Burny Jean-Pierre

Sport, Kayak

Mont-Saint-Guibert 12/11/1944

Quatre fois champion du monde dans une discipline individuelle, tels sont les principaux titres remportés par Jean-Pierre Burny dans une discipline exigeante, le kayak. À ces titres, il convient d’ajouter trois participations consécutives aux Jeux Olympiques : Mexico en 1968, Munich en 1972 et Montréal en 1976.

Né au sortir de la Seconde Guerre mondiale, Jean-Pierre Burny est au sommet de son art entre 1969 et 1979. Dans une discipline qui reste confidentielle, il s’arrache pour être en compétition avec les meilleurs du monde, tant en descente de rivière qu’en course en ligne ; s’aligner dans les deux genres n’est pas habituel. Ses titres mondiaux sont cependant tous enlevés en descente : à Bourg saint Maurice en 1969, à Muotathal en 1973, à Skopje en 1975 et à Debiens en 1979. Parmi d’autres succès, deux Coupes d’Europe (1974 et 1978) s’inscrivent encore à son palmarès, où les titres de champion de Belgique s’accumulent entre 1965 et 1982 (une cinquantaine dans les multiples disciplines). Sa meilleure place aux JO fut acquise en 1972, 4e en K1 1000 mètres. Médaille d’Or du

Mérite sportif en 1969, il est le Lauréat du Trophée national du Mérite sportif en 1975. Par la suite, attaché à l’ADEPS depuis 1968, et entraîneur national et francophone, il fait partager sa passion pour le kayak et pour beaucoup d’autres sports encore. Ayant arrêté la compétition en 1995, il a créé deux clubs de kayak, l’un à Anseremme, l’autre à Chiny. En 2012, la ville de Dinant a donné le nom de Jean-Pierre Burny à un nouveau hall sportif.

Sources

Théo MATHY, Dictionnaire des sports et des sportifs belges, Bruxelles, 1982, p. 37

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse (dont L’Avenir, mars 2013)

Paul Delforge

Buisset Émile

Militantisme wallon, Politique

Charleroi 29/06/1869, Charleroi 07/02/1925

Avocat, bâtonnier de l’Ordre, Émile Buisset embrasse une carrière politique qui se révèlera féconde : conseiller communal dès septembre 1903, député (1904-1925), échevin en 1904, et enfin bourgmestre de Charleroi en 1921. Figure libérale marquante de la région de Charleroi, il prend une part active dans la défense des intérêts de la Wallonie.

La famille Buisset est originaire de Thuin et est venue s’installer à Charleroi au milieu du XIXe siècle. C’est là que naît Émile, dans une famille bourgeoise aisée, qui lui permet de suivre des études universitaires à Liège. Docteur en Droit de l’Université de Liège (1887), après un stage à Bruxelles, il s’installe à Charleroi où il plaide au Barreau. Membre du parti libéral, il contribue à relancer les activités de l’Association libérale, dont il est le secrétaire général (1898). À peine élu conseiller communal, l’échevinat des Finances lui est confié (hormis entre 1912 et 1914). Premier échevin, bras droit du bourgmestre Émile Devreux, Buisset apporte sa contribution au succès de l’ambitieux projet d’Exposition internationale qui se déroule d’avril à novembre 1911 et dont le but est de présenter le savoir-faire carolorégien au monde.

En août 1914, avec Devreux, Buisset fait partie des notables carolorégiens qui parviennent à éviter le pire aux populations en parlementant avec l’envahisseur (traité de Couillet). Après le premier scrutin communal au suffrage universel (avril 1921), Émile Buisset succède à Devreux, à la tête d’une coalition « socialistes-libéraux », mais il n’achèvera pas son mandat, succombant à une maladie contractée durant l’occupation ; Joseph Thirou lui succède alors (1925). Député élu en 1904, il est régulièrement réélu et il s’impose à la Chambre comme un défenseur de la cause wallonne.

Le mérite revient d’ailleurs à Émile Buisset d’avoir contribué à la prise de conscience du Hainaut à la problématique wallonne. Alors que, à Liège, la question wallonne tendait à sortir progressivement de la confusion de ses débuts, Émile Buisset secoue, dès 1900, l’apathie des Hennuyers au travers de nombreux articles dans La Gazette de Charleroi où il attire l’attention de ses contemporains sur ce qu’il considère comme les exagérations du Mouvement flamand. Membre du Comité d’étude pour la Sauvegarde de l’Autonomie des provinces wallonnes, comité qui est créé par la Ligue wallonne de Liège en 1910, Émile Buisset recherche le moyen de préserver l’unilinguisme en Wallonie et de défendre les intérêts wallons face aux revendications flamandes. Avant la Grande Guerre, l’élargissement des prérogatives des provinces lui paraît la meilleure voie vers l’autonomie. Il présente d’ailleurs un projet écrit lors du Congrès wallon du 7 juillet 1912 et est un membre fondateur de l’Assemblée wallonne, en tant que représentant de l’arrondissement de Charleroi.

Durant l’occupation allemande de 14-18, son activité ne faiblit pas, mais elle se fait discrète et clandestine. Plusieurs études de sa plume circulent sous le manteau, formulant des idées originales afin de réorganiser les structures institutionnelles de la Belgique libérée. En désaccord avec l’évolution de l’Assemblée wallonne après la Première Guerre mondiale, il soutient la position fédéraliste de Jules Destrée lors de la crise que connaît ce Parlement informel de Wallonie en juin-juillet 1923, mais contrairement au socialiste, Buisset ne démissionne pas de l’Assemblée wallonne, continuant d’y plaider en faveur d’une autonomie accrue de la Wallonie au sein de l’État belge. Il en viendra à rejeter « le provincialisme » et à prôner une « simple séparation », avec reconnaissance de la Flandre, de la Wallonie et d’un statut particulier pour Bruxelles et ses environs, tout en adoptant une formule régionaliste créant cinq États (la Flandre, la Campine, la Wallonie occidentale ou Sambre, la Wallonie orientale ou Meuse et l’État de Bruxelles).

Sources

Paul DELFORGE, Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2000, t. I, p. 208-209

Chantal MENGEOT, Anne SOUMOY (dir.), « Charleroi 1911-2011 ». L’industrie s’associe à la culture, Charleroi, septembre 2011

Jean-Pierre SCHAEFFER, Charleroi 1830-1994. Histoire d'une métropole, Ottignies, Quorum, 1995, p. 147-193

Paul DELFORGE, Un siècle de projets fédéralistes pour la Wallonie, Namur, Institut Destrée, 2005

Paul DELFORGE, L’Assemblée wallonne (1912-1923). Premier Parlement de la Wallonie ?, Namur, Institut Destrée, décembre 2012, coll. Notre Histoire n°10

Mandats politiques

Conseiller communal de Charleroi (1904-1925)

Échevin (1904-1921)

Député (1904-1925)

Membre de l’Assemblée wallonne (1912-1925)

Bourgmestre (1921-1925)

BRUYERE Joseph

Sport, Cyclisme

Maastricht 5/10/1948

Coureur cycliste professionnel (de 1970 à 1980) ayant mené l’essentiel de sa carrière au sein d’une équipe dont Eddy Merckx était l’indiscutable chef de file, Joseph Bruyère était considéré comme le lieutenant, voire l’équipier de luxe de son leader. Doté d’une force athlétique d’exception, le géant de Saint-Remy (près de Visé et Dalhem) s’est forgé un beau palmarès dans le sillage du « cannibale ». Ainsi, au printemps 1976 et 1978, il parvient à inscrire son nom à deux reprises au palmarès de la classique Liège-Bastogne-Liège.

En 1974, il avait porté le maillot jaune pendant trois jours, performance qu’il réédite en 1978 : en l’absence d’Eddy Merckx, Bruyère s’empare de la tunique caractéristique du leader du classement général et la conserve pendant neuf jours (du 7 au 15 juillet), avant de lâcher prise sur les pentes de l’Alpe d’Huez, terminant finalement 4e et au pied du podium à Paris. Sur les routes d’Europe durant toute la saison, imposant son rythme au peloton, Bruyère accrocha aussi trois « Circuit du Volk » (1974, 1975 et 1980).

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Théo MATHY, Dictionnaire des sports et des sportifs belges, Bruxelles, 1982, p. 36

Didier MALEMPRE, Joseph Bruyère, Bruxelles, Luc Pire, 2008

http://www.siteducyclisme.net/coureurfiche.php?coureurid=2774 (s.v. septembre 2014)

Paul Delforge

Brouns Jules

Culture, Sculpture

Ivoz-Ramet 15/07/1885, Herstal 1971

Légataire universel du sculpteur Joseph Rulot dont il est aussi le disciple, Jules Brouns va mener de front une double tâche : défendre la mémoire de son illustre devancier et mener sa propre carrière artistique. Souvent avec une allégorie féminine, debout regardant vers le ciel et de grande dimension, les monuments commémoratifs constituent l’essentiel de l’œuvre de celui qui est aussi un excellent portraitiste.

Formé à l’Académie des Beaux-Arts de Liège, Jules Brouns bénéficie très tôt des conseils avisés de Rulot. Avant la Grande Guerre, nécessité faisant loi, il travaille d’abord comme tailleur de pierre dans l’entreprise paternelle, avant d’être désigné comme professeur de modelage et de dessin à l’École technique de Huy, ensuite dans celle de Seraing. Récompensé par plusieurs prix, il répond à quelques commandes, comme ce surprenant monument réalisé à Aywaille (actuellement au parc Thiry), à l’occasion de l’intronisation du roi Albert. Après la Grande Guerre, il reprend l’atelier de Rulot et s’attache à poursuivre tous les projets entamés par son prédécesseur, en particulier l’ambitieux monument Defrecheux, dit aussi de l’âme wallonne. En dépit de ses efforts, Brouns ne parviendra pas à l’achever.

Dans le même temps, et comme nombre de ses collègues, le sculpteur reçoit plusieurs commandes pour des monuments aux victimes de la guerre, essentiellement dans la région liégeoise (Herstal, Visé, Ivoz et Seraing notamment), dans des cimetières comme sur la place publique. Intervenant sur plusieurs édifices publics (école technique de Seraing, orphelinat du Vertbois, Lycée de Waha), le portraitiste signe les figures de Nicolas Defrecheux, Joseph Vrindts, Charles-Nicolas Simonon, Jean Lamoureux, etc. C’est aussi lui qui réalise, en 1952, la statue du mémorial Walthère Dewé. On lui doit aussi le bas-relief dédié à Hubert Krains et officiellement intitulé « L’adolescence hesbignonne offrant le Pain noir à l’Immortalité qui trône dans son sanctuaire de laurier et de chêne ».

Sources

Serge ALEXANDRE, dans Musée en plein air du Sart Tilman, Art&Fact asbl, Parcours d’art public. Ville de Liège, Liège, échevinat de l’Environnement et Musée en plein air du Sart Tilman, 1996

Serge ALEXANDRE, Joseph Rulot et Jules Brouns : deux sculpteurs à Herstal, dans Art & fact, Liège, 1993, n°12, p. 137-148.

Paul Delforge

Brichant Jacky

Sport, Tennis

Mont-sur-Marchienne 28/03/1930, Bruxelles 09/03/2011

En un temps où le sport n’était pas encore devenu une activité professionnelle à temps plein, permettant à ses acteurs de gagner leur vie, Jacky Brichant avait réussi à se distinguer dans deux disciplines différentes : en basket, il fait partie de l’équipe du Royal IV qui décroche à cinq reprises le titre de champion de Belgique et, en tennis, il atteint, avec l’équipe belge, la finale européenne de la Coupe Davis à deux reprises.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le jeune Jacques Brichant tape la balle sur le mur du garage tenu par son père. En 1947, le « junior » inscrit son nom au tableau de Roland-Garros. Avec son compère Philippe Washer auquel il était associé, le tennisman atteint une première fois la finale européenne en 1953 et s’impose face au Danemark ; en 1957, nouvelle finale et nouveau succès face à l’Italie cette fois. Malheureusement, confronté deux fois aux États-Unis dans la confrontation intercontinentale avant la grande finale contre le tenant du titre, le duo Brichant-Washer ne peut s’imposer : en 1957, Jacky Brichant doit s’incliner lors d’une rencontre jouée sous une chaleur de plomb.

À son palmarès, Brichant a inscrit 103 rencontres disputées pour le compte de l’équipe belge de Coupe Davis et a remporté 53 victoires en simple. Dans les grands tournois internationaux, il atteint le stade des demi-finales à Wimbledon (en double, en 1953) et à Roland-Garros (en simple, 1958). Il détient par ailleurs 32 titres de champions de Belgique si l’on additionne les compétitions en simple et en double entre 1949 et 1969.

Dans le même temps, il se distinguait par ses performances dans le cinq de base du Royal IV ; avec le ballon orange, il décroche cinq titres de champion de Belgique et est l’un des piliers de l’équipe belge. L’année 1957 est celle de la désignation comme lauréat du Trophée national du Mérite sportif (avec Washer) et du Mérite d’Or.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Théo MATHY, Dictionnaire des sports et des sportifs belges, Bruxelles, 1982, p. 35

Paul Delforge

Brenu Henriette

Culture, Théâtre

Liège 27/06/1900, Liège 06/11/1994

Mieux connue sous son surnom de Titine Badjawe, Henriette Brenu a arpenté les scènes liégeoises pendant plus de trois quarts de siècle. « Artiste de music-hall », elle se fait l’interprète des meilleurs auteurs dialectaux, avant de mettre à l’honneur un humour bien wallon.

Jeune adolescente, elle travaille comme « petite main » dans un magasin de couture tout en suivant des cours du soir. Sous la première occupation allemande, elle « fait les ménages » et c’est presque fortuitement qu’elle se retrouve sur scène un soir de 1916 ; la troupe qui joue dans le but de financer l’œuvre « Le colis du prisonnier » ne peut compter sur une comédienne qui interprète le personnage d’une soubrette. Ce remplacement lance la jeune fille sur les planches du théâtre : son répertoire sera d’abord et avant tout celui de comédies et de mélodrames en français, et de qualité car la concurrence de la scène parisienne est grande.

À partir de 1923, sous la direction de Léopold Broka, elle se lance ensuite dans des pièces du répertoire wallon et deviendra l’interprète des principaux dramaturges wallons dans son temps (Théophile Bovy, Joseph Mignolet, Henri Hurard, Joseph Duysenx, Théo Baudhuin, Michel Duchatto, Simon Radoux, etc.). Sur la scène de l’ancien théâtre du Gymnase, elle joue d’abord de petits rôles avant de devenir une artiste attitrée du Trocadéro, premier lieu régulier du théâtre wallon dirigé par les frères Gaston et Lucien Roos. Disposant d’une capacité de mémoire exceptionnelle, elle décroche aussi quelques apparitions au cinéma avant la Seconde Guerre mondiale, mais elle s’imposera surtout comme l’artiste fétiche du Troca après la Libération.

Son rôle préféré a été celui de Mantine dans Habotte, une histoire de résistance durant la deuxième guerre qu’avait écrite Théo Nullens et qu’Henriette Brenu commence à interpréter en 1948. À la même époque, elle interprète Titine, une servante délurée, dans Qwand l’rèdjumint passe, une opérette franco-wallonne de Lambert Lemaire et Paul Depas. Ce sera son premier grand rôle populaire. Directeur du Trocadéro, Lambert Lemaire l’a bien compris qui lui écrit des sketches sur mesure. À partir des années 1950, Henriette Brenu s’efface devant Titine badjawe, qui donne la réplique à son compère Djîles (en l’occurrence Jacques Ronvaux, qui sera son comparse pendant 38 ans).

Le succès est au rendez-vous. Les répliques en français laissent la place à des sketches en wallon liégeois savoureux. Henriette Brenu se construit le personnage typé de la Liégeoise chaleureuse, râleuse et drôle. Titine badjawe devient la coqueluche du public qui adore ce personnage au caractère frondeur et au grand cœur.

En 1955, Henriette Brenu alias Titine accepte l’idée d’enregistrer ses numéros comiques sur un disque 45 tours (« Titine chez le commissaire » et « Titine au match Tilleur-Daring »). Il doit s’agir de l’un des tout premiers disques en wallon. De très nombreux autres suivront, dont deux lui vaudront un disque d’or.

À l’époque où la radiodiffusion relayait la scène wallonne, la diffusion des sketches d’Henriette Brenu constitue aussi des moments où les auditeurs cessent toute activité pour partager un vrai moment de gaité. Pendant plusieurs années, elle anime une émission hebdomadaire sur le décrochage régional de la RTB-Liège. À l’entame des années 1990, elle se produit encore sur les planches en meneuse de revue, pour le Centre des Variétés de Wallonie. En 1993, elle a reçu le Prix du Mérite wallon décerné par le gouverneur de la province de Liège.

Sources

Jean-Claude BALTHASART, Moi, Titine, Liège, éd. Dricot, 1992

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse, dont La Meuse, 6 novembre 1994, Le Soir, 7 novembre 1994)

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. IV, p. 424

Pour la discographie de Henriette Brenu, cfr Jean-Claude BALTHASART, Moi, Titine, Liège, éd. Dricot, 1992, p. 152-157

Paul Delforge

Brasseur Maurice

Politique

Corbion 15/06/1909, Libramont-Chevigny 03/04/1996

Industriel et homme politique engagé au sein du PSC, Maurice Brasseur a été tour à tour bourgmestre, député, ministre, gouverneur de province et le dernier président du Conseil économique wallon avant que celui-ci ne quitte son statut d’association d’initiative privée pour devenir un organisme public en vertu de la loi Terwagne de décentralisation économique (1970). Au sein de son parti, Maurice Brasseur a sans cesse témoigné un intérêt particulier pour l’amélioration du développement économique de la Wallonie.

Licencié en Sciences commerciales et consulaires de l’Université catholique de Louvain (1932), directeur de la SA Hanin-Gilles à Bomal, Maurice Brasseur s’est engagé dans la Résistance lors de la Seconde Guerre mondiale, a été chef de la ligne zéro/193 du Service de Renseignements et d’Action et n’a pu éviter d’être arrêté. Reconnu prisonnier politique, il est le fondateur, secrétaire et trésorier de l’association L’Aide aux Ardennes Martyres (1944-1945).

Directeur de la SA Achille Mouffe de Châtelet, administrateur délégué des établissements Maurice Brasseur à Souvret, il s’engage en politique dans les rangs du nouveau Parti social-chrétien, après la Libération. Bourgmestre de Loverval (1947-1965), il est élu à la Chambre dans l’arrondissement de Charleroi (1949-1965) et exerce à deux reprises des responsabilités ministérielles. Président du Mouvement chrétien des Indépendants et des Cadres (MIC), le catholique wallon hérite du ministère de l’Intérieur… au lendemain de la Question royale (août 1950-janvier 1952), puis est chargé du Commerce extérieur et de l’Assistance technique après la grande Grève wallonne contre la Loi unique (1961-1965). Durant celle-ci, il était l’un des vice-présidents de la Chambre (1958-1961).

Interpellé par la problématique wallonne, mais refusant de suivre les Wallons du Congrès national wallon, Maurice Brasseur dépose, en tant que député, une proposition de loi visant à fixer la frontière linguistique. En vain. Par ailleurs, il contribue à la naissance du Mouvement des Provinces wallonnes, dont il assure d’emblée la vice-présidence (en 1952) et dont il partage le programme anti-fédéraliste et pro-provincialiste. Par conséquent, il n’est guère étonnant qu’en 1965, lorsque Désiré Lamalle est suspendu de sa fonction de gouverneur, ce soit vers Maurice Brasseur que le PSC se tourne pour lui proposer la tête de la province de Luxembourg. Renonçant à ses mandats politiques, il exercera la fonction de gouverneur de 1965 à 1976.

C’est à ce titre qu’il accepte de succéder à Pierre Clerdent à la tête du Conseil économique wallon (1968). À ce moment, le Conseil économique wallon est encore une structure privée, née d’une initiative du Mouvement wallon au sortir de la Guerre. En dépit de crises internes, son influence n’a cessé de croître. Face au déclin économique wallon, le Conseil n’hésite pas à peser sur la décision politique. Au début des années septante, par la loi Terwagne, naît un Conseil économique de Wallonie qui est désormais un organisme public. Maurice Brasseur cède le relais du CEW à Alfred Delourme, tout en ayant accompli un utile travail dans la prise de conscience collective wallonne et en pesant dans le débat sur la révision de la Constitution.

Achevant son mandat de gouverneur en 1976, Maurice Brasseur n’abandonne pas la politique. Le 1er janvier 1977, il devient le premier bourgmestre du « Grand Bouillon », ville à laquelle il a réussi à faire adjoindre le lieu-dit Ban d’Alle où se situe son domicile…

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Paul DELFORGE, dans Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2000, t. I, p. 195

Mandats politiques

Conseiller communal de Loverval (1946-1965)

Bourgmestre (1947-1965)

Député de l’arrondissement de Charleroi (1949-1965)

Ministre de l’Intérieur (1950-1952) puis du Commerce extérieur et de l’Assistance technique (1961-1965)

Gouverneur de la province de Luxembourg (1965-1976)

Conseiller communal de Bouillon (1977-1982)

Bourgmestre (1977-1982)

Paul Delforge

Brain Richard

Conception-Invention, Ingénieur-inventeur, Socio-économique, Entreprise

Grande-Bretagne fin XVIIIe siècle, Liège c. 1840/1850

Ouvrier anglais ayant travaillé comme surveillant et contremaître dans l’entreprise Boulton-Watt à Birmingham, Richard Brain se laisse convaincre de suivre John Cockerill dans les projets qu’il développe à Liège et à Seraing. Il s’y installe en 1818. Détenant quelques secrets de fabrication que l’Angleterre tente, tant bien que mal, de conserver, il contribue au montage de plusieurs machines à vapeur et, avec Cockerill, il prospecte aussi le marché des exploitations houillères wallonnes afin d’évaluer les besoins et de proposer des machines adaptées. Responsable de la fonderie, Brain ne s’entend cependant plus avec les frères Cockerill et, durant l’été 1819, le mécanicien anglais décide de voler de ses propres ailes en prospectant pour lui-même au pays de Liège.

Le transfuge y propose ses services – surtout son savoir-faire et ses connaissances – à quelques rentiers qui sont prêts à investir dans les « techniques nouvelles », porteuses de revenus intéressants. À Ougrée, avec un autre ouvrier anglais (Hope), Brain convainc Ista d’investir dans une fonderie que Charles Quirini-Goreux (Liège 1780 - Jemeppe 1862) a créée récemment (1809), mais qu’il ne parvient pas à rentabiliser. Occupant une vingtaine d’ouvriers, la fonderie d’Ougrée créée en décembre 1819 parvient notamment à vendre une petite dizaine de machines à vapeur. Ainsi, Richard Brain a-t-il installé plusieurs machines du type Watt pour actionner des moulins à Alost (1819), à Hamme (1820), à Gand et à Louvain (1821). Ce sont les toutes premières machines de ce type installées en Flandre. Mais ce n’est pas suffisant pour la société de Brain et ses associés, et la faillite est déclarée (1822). En décembre 1826, Brain tente d’installer à Bruxelles une grande fabrique de machines à vapeur, sans succès cependant. En 1827, avec un projet similaire, il s’associe avec un industriel installé à Hourpes, Hubert Lejeune, sans plus de réussite.

Relançant son projet « liégeois » avec d’autres bailleurs de fonds, Brain fonde les « Ateliers d’Ougrée à Seraing » (1821), en s’associant avec Watrin-Dardespine. Parmi les 17 machines installées, on sait qu’il vend notamment une machine à vapeur soufflante à Hubert Lejeune – il s’agit seulement de la 2e machine de ce type installée en Hainaut – et qu’il installe à Bruxelles une machine permettant l’alimentation en eau. Mais son activité pourtant diversifiée ne parvient toujours pas à décoller (1828).

La troisième tentative wallonne de Brain sera la bonne. La fortune des Lamarche est telle qu’ils peuvent se permettre de racheter tous les biens de Quirini-Goreux, y compris les installations conçues par Brain. Il n’est plus question de location et de production à petite échelle. Richard Brain a convaincu Gilles Antoine Lamarche et ses frères de se lancer dans un projet ambitieux. Les Lamarche s’occupent de la gestion financière et Brain dispose de toute l’indépendance nécessaire dans la direction technique.

À la manière d’un William Cockerill avec les industriels de la laine verviétois, Richard Brain pilote le projet industriel, embauche des ouvriers anglais qui lui apportent les derniers perfectionnements techniques et utilise la main d’œuvre locale dont l’habilité n’a rien à envier à ses collègues d’outre-Manche. L’ancienne fonderie se transforme en usine intégrée, avec comme objectif la fabrication de machines à vapeur et autres objets métalliques (1829). En moins de sept ans, la Société d’Ougrée connaît un développement exceptionnel.

En 1836, avec l’apport en capital de la jeune Banque de Belgique, se constitue la « Société anonyme de la Fabrique de Fer » qui se dote progressivement du matériel le plus moderne de l’époque (deux hauts fourneaux au coke, 16 fours à puddler, laminoir, fonderie, 6 machines à vapeur) pour « fabriquer de la fonte moulée, du fer et des machines ». Au moment où, sous la gouverne d’un ministre liégeois, la Belgique se lance dans la construction d’un ambitieux réseau ferroviaire, la société fournira, notamment, les rails du chemin de fer. Pour Richard Brain, la transformation de la fabrique en Société anonyme marque la fin de son association d’égal à égal avec les Lamarche : ceux-ci reprennent toutes les participations financières de l’Anglais qui est désormais employé par la Société de la Fabrique de fer d’Ougrée, avec un salaire à la hauteur de son apport technique et de son statut de « directeur-gérant ». C’est ainsi qu’un mécanicien anglais, autre que William Cockerill, désormais installé en pays wallon, contribue à l’essor de la révolution industrielle en Wallonie. Une quarantaine de machines à vapeur sortiront de « son » usine et seront implantées en Belgique. Il avait surtout contribué à installer la structure de base de la Fabrique de Fer d’Ougrée, appelée à un développement considérable.

Sources

Anne VAN NECK, Les débuts de la machine à vapeur dans l’industrie belge, 1800-1850, Bruxelles, Académie, 1979, coll. Histoire quantitative et développement de la Belgique au XIXe siècle, p. 119, 242, 267, 269, 281, 288, 289, 293-295, 307-309, 316, 323, 331-333, 356, 359, 371, 416, 419, 540, 543, 559, 561, 564, 571, 572, 728, 783, 830

Robert HALLEUX, Cockerill. Deux siècles de technologie, Liège, éd. du Perron, 2002, p. 21-22

J. PURAYE, G.A. Lamarche, 1785-1865. Notes pour servir à l’histoire industrielle du pays de Liège, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, 1962, t. 75, p. 101-151

Frank BECUWE, In de ban van Ceres. Klein- en grootmaalderijen in Vlaanderen (ca. 1850 – ca 1950), Bruxelles, 2009, Archeologie, Monumenten- en Landschapsonderzoek in Vlaanderen n°3 (https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/RELM/3/RELM003-001.pdf ) (s.v. octobre 2014)

Marinette BRUWIER, Les relations dynamiques entre le progrès industriel et la construction des machines, dans B. VAN DER HERTEN, M. ORIS, J. ROEGIERS (dir.), La Belgique industrielle en 1850 : deux cents images d’un monde nouveau, Anvers, Bruxelles, 1995, p. 133

Paul Delforge

Bozzi Giovanni

Sport, Encadrement

Liège 25/05/1963

Passionné de sports dès son plus jeune âge, Giovanni Bozzi veut faire de son rêve son quotidien. En internat à Arlon, il suit la formation de sport-études avant de décrocher une licence en Éducation physique à l’Université de Liège ; en même temps, il pratique le basket-ball à un haut niveau. Depuis 1978, le BC Pepinster évolue en D2 ; en 1985, elle fait le grand saut et accède à la D1. Considéré comme un oiseau pour le chat, les Pépins font leur place en D1, mais la troisième saison est plus difficile : trois équipes terminent à égalité et des play-dows sont nécessaires pour désigner le descendant. À ce moment, le coach de l’équipe pépine jette l’éponge.

Leader naturel au sein de l’équipe, le petit distributeur se retrouve à entraîner ses coéquipiers et à les coacher pour éviter la relégation. Après un sans-faute et le maintien (1987), Bozzi garde les clés du BC Pepinster durant sept ans. À 24 ans, il devient le plus jeune coach de D1, tout en exerçant alors son métier de professeur d’éducation physique. Les résultats suivent. Au terme de la saison 1990-1991, une 4e place clôture la saison avec une 4e participation à la Coupe Korac. Giovanni Bozzi est alors consacré coach de l’année (1994). C’est le premier de quatre titres personnels, les trois autres étant décrochés avec Charleroi, en 1998 et 1999, avec Liège en 2004.

Attiré à Charleroi par le président Eric Somme qui veut faire du Spirou le premier club de D1, il prend le club en main pour la saison 1994-1995. Après être passée in extremis à côté du titre en 1995, l'équipe attire le géant Eric Struelens du rival malinois et parvient à remporter son premier titre de champion de Belgique, le 18 mai 1996. Après avoir évolué dans des conditions de travail difficiles, le coach Bozzi bénéficie alors avec la « Coupole » d’une infrastructure digne des ambitions carolorégiennes ; le professionnalisme est à l’ordre du jour et les résultats suivent. Entre 1996 et 2012, le Spirou Charleroi remporte 10 titres, dont 4 consécutifs entre 1996 et 1999, deux en 2003 et 2004 et quatre consécutifs encore entre 2008 et 2011. Tous ne sont pas le fait de G. Bozzi en tant qu’entraîneur.

À la fin de la saison 2001-2002, il a en effet accepté de relever un nouveau défi : contribuer au développement du BC Liège, comme manager-coach, tout en acceptant d’être sélectionneur de l’équipe nationale (2002-2004). Avec Liège, la saison 2003-2004 est exceptionnelle puisque l’équipe enlève la Coupe de Belgique, en finale, face à Ostende, mais surtout elle pousse Charleroi à disputer la 5e manche de la finale des play-offs. Liège-Basket n’avait jamais été aussi près de devenir champion de Belgique, et son mentor est honoré de son 4e titre de coach de l’année.

En 2007, G. Bozzi relève un autre défi : endosser la responsabilité de manager au Spirou Charleroi. Le coach croate Anzulovic débarque en même temps que lui au Spiroudôme (2007-2009) et la machine à gagner carolo est relancée. En 2009, Giovanni Bozzi retrouve le banc en tant que coach pour cinq saisons faites de haut et de bas. Quand il annonce qu’il ne coachera pas une sixième saison, Eric Somme lui propose de lui succéder à la présidence. La saison 2014-2015 s’ouvre par conséquent encore sur de nouveaux défis : car le professeur en éducation physique a repris du service dans le staff d’encadrement du « sport-études » lancé à Waremme par les autorités provinciales liégeoises et il doit aussi se familiariser avec ses fonctions à la présidence du plus titré des clubs wallons.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Entraîneur-coach du BC Pepinster (1987-1994)

Entraîneur-coach du Spirou Charleroi (1994-2002)

Entraîneur-coach de Liège-Basket (2002-2007)

Sélectionneur de l’équipe de Belgique (2002-2004)

Manager du Spirou Charleroi

Entraîneur-coach du Spirou Charleroi (2009-2014)

6 titres de champion de Belgique (1996, 1997, 1998, 1999, 2010 et 2011)

4 coupes de Belgique (1996, 1999 et 2002 avec Charleroi, 2004 avec le BC Liège)

Paul Delforge