Costard Raymond

Militantisme wallon

Florenville 27/09/1921, Tignes (France) 25/12/1977

En dépit de la Seconde Guerre mondiale qui vient perturber l’adolescence du jeune Costard, il quitte Bouillon où il a accompli des humanités gréco-latines à l’Athénée pour mener un doctorat en Droit à l’Université de Liège. Le 1er décembre 1946, Raymond Costard entre au ministère de l’Intérieur où il va effectuer toute sa carrière. À partir de 1968, il est nommé directeur général des institutions régionales et locales, impliqué à ce titre dans les premières étapes de la régionalisation, ainsi que dans la problématique de la fusion des communes.

Chrétien, socialiste et fédéraliste, Raymond Costard restera toujours fidèle à ses trois convictions. Résistant armé, il milite activement au sein du parti socialiste dès la Libération. Il est secrétaire de Cabinet (1954-1956), puis chef de Cabinet adjoint (1957-1958) du ministre de l’Intérieur Pierre Vermeylen sous le gouvernement présidé par Achille van Acker dont le seul bilan ne se résume à la Question scolaire.

Établi dans le Brabant wallon, il fait partie de la dynamique fédération de Nivelles des Gaston Baccus et autre Jules Bary. Tous ont une sensibilité wallonne particulière, pressentant, voire revendiquant une plus grande autonomie pour la partie wallonne de leur province. Membre du Comité permanent d’Étude et d’Action des socialistes wallons au début des années 1960, Raymond Costard est, avec Fernand Dehousse, rapporteur du groupe de travail chargé de rédiger un projet de fédéralisme. Alors premier conseiller et chef de service au ministère de l’Intérieur, Costard donne son nom avec celui de Dehousse au projet adopté par le Comité permanent puis soumis au congrès des socialistes wallons tenus à Charleroi les 17 et 18 mars 1962.

Le projet fédéraliste Dehousse-Costard

Celui-ci énumère avec beaucoup de précision les principes fondamentaux d'un statut fédéral et, suite à des amendements introduits lors du congrès, confère au futur Etat wallon autonome des attributions plus substantielles en matière économique et sociale. Il présente alors d’évidentes similitudes avec les positions du Mouvement populaire wallon dont Costard partage le programme et dont il est membre depuis sa création.

Membre du Comité permanent du PSB jusqu’en 1963, Costard est étroitement associé à la préparation des rapports introductifs des Congrès des socialistes wallons de Tournai et de Verviers en 1967. En 1977, il est fauché par une voiture dans le Midi de la France et décède de ses blessures.

Sources

Jean-François POTELLE, dans Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2001, t. I, p. 378

Paul DELFORGE, Un siècle de projets fédéralistes pour la Wallonie. 1905-2005, Charleroi, Institut Jules-Destrée, décembre 2005, p. 115-119

Paul Delforge

DE COLNET Jacques-Antoine

Socio-économique, Entreprise

Lieu de naissance inconnu c. 1720, Charleroi ( ?) 05/06/1797

Descendants de la famille des Colnet, maîtres-verriers connus en pays wallon depuis le XVe siècle, plusieurs Colnet ou « de Colnet » apparaissent comme les figures de proue de cette dynastie aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Le remplacement progressif de l’emploi du charbon de bois par la houille dans les fours des verreries a une conséquence importante dès le milieu du XVIIe siècle. La qualité des charbons maigres du pays de Charleroi y attirent les maîtres-verriers.

Contribuant à l’essor de la période pré-industrielle dans le bassin de la Sambre (deuxième moitié du XVIIIe siècle), Jacques-Antoine de Colnet et Jean Vigneron créent en association une nouvelle usine à Jumet en 1745, afin d’y produire des bouteilles ; pendant près de vingt ans, les deux entrepreneurs jouissent d’avantages et d’immunités favorisant pleinement leurs activités. L’objectif du régime autrichien, dont dépend alors le Hainaut, est de permettre à cette industrie d’être concurrentielle par rapport aux produits français. En 1745, J-A. de Colnet est l’un des tout premiers industriels à en bénéficier. Douze ans plus tard, J-A. de Colnet s’associe cette fois à Emmanuel Falleur pour lancer une nouvelle fournaise, mais sans autre atout que son savoir-faire.

Héritier d’un titre nobiliaire obtenu au XVe siècle en raison de l’activité de verrier déployée par Jean et Colard, les Colnet devront défendre en justice ce titre et les avantages qui y sont liés car, à la fin du XVIIe siècle, ils leur étaient contestés ; c’est J-A. de Colnet qui aura confirmation des droits familiaux à un titre de noblesse non usurpé. Par ses activités dans le domaine de la verrerie à vitres, de la gobeleterie et de la bouteillerie, J-A. de Colnet perpétue un très ancien savoir-faire familial et contribue à une véritable activité industrielle dans le bassin de Charleroi qui prendra tout son essor au XIXe siècle.

Sources

E. CLOSE, Les gentilshommes verriers, dans Le Guetteur wallon, 1927, n°10, p. 203-217

http://gw.geneanet.org/pierfit?lang=fr;p=jacques+antoine;n=de+colnet (s.v. novembre 2014)

Ad. HABART, Les verreries de l’arrondissement de Charleroi, dans Documents et rapports de la société paléontologique et archéologique de l’arrondissement administratif de Charleroi, Mons, 1868, p. 288-292

Collection des actes de franchise…, dans Documents et rapports de la société paléontologique et archéologique de l’arrondissement administratif de Charleroi, Mons, 1870, t. III, p. 255-259

Virgile LEFEBVRE, La verrerie à vitres et les verriers de Belgique depuis le XVe siècle, Charleroi, Université du Travail, 1938

M. THIRY, Les verreries du Hainaut, dans Luc ENGEN (dir.), Le verre en Belgique des origines à nos jours, Anvers, Mercator, 1989, p. 93-103

Raymond CHAMBON, Histoire de la verrerie en Belgique du IIe siècle à nos jours, Bruxelles, 1955

Hervé HASQUIN, Une mutation. Le « Pays de Charleroi » aux XVIIe et XVIIIe siècles. Aux origines de la Révolution industrielle en Belgique, Bruxelles, 1971, p. 196-197

Paul Delforge

Colnet (ou Colinet) Nicolas

Socio-économique, Entreprise

Barbençon c. 1620, Barbençon 30/01/1696

Fils de Gilles de Colnet (ou de Colinet), Nicolas est le représentant de la 8e génération des Colnet depuis l’attestation de la présence de Jean de Colnet à Leernes au XVe siècle ; il appartient à la branche de Gilles Colnet, frère d’Englebert et fils de Colard Colnet. En 1651, il se retrouve à la tête de la fournaise de Barbençon. En trois décennies, le père a redynamisé la verrerie qui produit à la fois du verre clair potassique de modèles vénitiens, des verres « à la façon d’Allemagne » et du véritable « cristal de Venise ». Par son mariage avec une fille Polchet de la puissante famille de maître de forges, Nicolas de Colnet élargit et renforce la puissance économique de sa famille, d’autant que, sa sœur Françoise, a épouse Francesco Savonetti, un excellent verrier de Murano.

Mais la concurrence des Liégeois « Bonhomme » se fait de plus en plus sentir. Désormais installés à Bruxelles en plus de leur exploitation liégeoise (1658), les Bonhomme contestent la présence de verres de Barbençon à Bruxelles. Pendant quinze ans, l’affaire traîne en justice ; les procès se succèdent et, au final, la décision est favorable aux Bonhomme : en 1674, l’interdiction de fabriquer des verres fins est imposée à Nicolas de Colnet et à ses familiers qui ont déjà enregistré le départ de la plupart de leurs meilleurs souffleurs. L’avenir de leur activité est cependant préservé in extremis car, à la suite du traité de Nimègue (1678), Barbençon est attribuée à la couronne de France ; la production du « cristal de Venise » peut dès lors reprendre, avec de nouvelles perspectives commerciales : en plus de l’Entre-Sambre-et-Meuse, la France accueille les produits verriers wallons. Outre les produits à la façon de Venise, la verrerie Colnet s’adaptera à l’évolution du goût de l’époque, en copiant ceux de Bohème.

Dirigée ensuite par Albert Emmanuel de Colnet (Barbençon 1654, Barbençon 02/10/1742), seigneur de Charnaux, fils de Nicolas, la verrerie de Barbençon, enclave française, sera la dernière gobeleterie héritière des premières fournaises allumées dans le pays wallon au XVe siècle.

Sources

M. THIRY, Les verreries du Hainaut, dans Luc ENGEN (dir.), Le verre en Belgique des origines à nos jours, Anvers, Mercator, 1989, p. 103-104

Virgile LEFEBVRE, La verrerie à vitres et les verriers de Belgique depuis le XVe siècle, Charleroi, Université du Travail, 1938

Raymond CHAMBON, Histoire de la verrerie en Belgique du IIe siècle à nos jours, Bruxelles, 1955

http://gw.geneanet.org/michubert?lang=fr;pz=maxine+marie+francoise+cicercule;nz=coton;ocz=0;p=nicolas;n=de+colnet (s.v. novembre 2014)

Informations communiquées par Michel Hubert (novembre 2014)

H. SCHUERMANS, Verres façon de Venise fabriqués aux Pays-Bas. 9e lettre au Comité, dans Bulletin des commissions royales d'art et d'archéologie, Bruxelles, 1889, t. 28, p. 209-260

Paul Delforge

De Colnet Jean

Socio-économique, Entreprise

Pays wallon XVIIe siècle

Descendants de la fameuse famille des maîtres-verriers Colnet (Colinet), connus en pays wallon depuis le XVe siècle, plusieurs « Jean de Colnet » apparaissent comme les figures de proue de cette dynastie au XVIIe siècle. Sur les liens de parenté unissant les uns aux autres, la prudence reste toutefois de mise, en raison de l’absence de sources très précises. Les archives font cependant état, avec certitude du privilège d’exploiter une verrerie à Jumet, aux Hamendes, accordé par les archiducs Albert et Isabelle à un Sir de Colnet en 1599. La même année, Jean et Pierre Colnet sont traités de la même façon pour leurs établissements installés à Ways-Bousval, Thy et Baisy, confirmant la présence des Colnet aussi en Brabant wallon.

Mais la prospérité d’antan des Colnet souffre de plusieurs facteurs. Le remplacement progressif de l’emploi du charbon de bois par la houille dans les fours des verreries a une conséquence importante dès la première moitié du XVIIe siècle. La qualité des charbons maigres du pays de Charleroi y attirent les maîtres-verriers. Par ailleurs, Anvers a obtenu un monopole absolu sur les productions à la manière de Venise. À Liège, les Bonhomme sont de redoutables concurrents. Enfin, les troubles provoqués par les guerres de religion font fuir les ouvriers étrangers. En quelques années, les Colnet ont dû vendre Momignies et fermer progressivement Leernes, Froidchapelle et Beauwelz, celle-ci en 1620. L’heure est à la reconversion…

En 1614, un Colnet sert comme trésorier général le duc de Croy. Vers 1655-1659, deux Colnet travaillent à Liège dans les verreries de la famille Bonhomme. On retrouvera encore des Colnet, fondateurs de verreries au XVIIIe siècle, à Gand, à Bruges (Arnould-Joseph y est le plus gros producteur de bouteilles) et à Dunkerque, voire en Angleterre.

Attirés par la présence du charbon, des Colnet s’installent à Lodelinsart, à Gilly et encore à Jumet. Ils participent à l’exploitation d’une verrerie à Châtelet, pour laquelle le verrier italien Antoine Buzzone a obtenu l’octroi en 1636 ; elle sera reprise ensuite par Henry Bonhomme. En 1645, deux verreries fonctionnent à Charleroi et une à Hourpes ; elles sont aux mains de Jean, Roch et Guillaume Colnet. Dispersées dans la campagne, elles assurent une production de verres communs (verres à vitres, gobelets) ; seul Barbençon se singularise par le maintien d’une production de qualité originale.

Ayant hérité de leurs ancêtres un statut nobiliaire très particulier en raison de leur art si singulier, le Jean de Colnet qui est connu comme « maistre de la verrerie des Hamendes », à Jumet, au milieu du XVIIe siècle, use de son patronyme pour correspondre à son statut et bénéficier des avantages qui y sont liés. Pendant douze ans, Jean de Colnet devait jouir d’un privilège de fabrication exclusive pour son usine de Gilly, obtenu le 3 avril 1686, pour l’ensemble des Pays-Bas. Il aura l’obligation de marquer ses verres à son coin et d’établir un magasin dans les principales villes des Pays-Bas ; l’exclusivité qu’il avait obtenue sous prétexte que l’industrie verrière de la région était anéantie devait lui permettre de fabriquer aussi bien des bouteilles, des gobelets que du « verre de vitre en table ». Propriétaire d’une verrerie à bouteilles dans le faubourg de Charleroi, Gédéon Desandrouin contestera en justice ce monopole (1688) et Jean de Colnet ne disposera plus de l’exclusivité que pour le verre à vitre, mais verra ce privilège renouvelé pour six ans, en 1695.

Par ailleurs, fabriquant de gobelets et de bouteilles, un Jean-Baptiste de Colnet, cousin de Jean de Colnet, obtient le droit d’installer à Gilly une verrerie fabriquant des vitraux peints (1686) ; son entreprise pâtira cependant de la prise de Charleroi, en 1693, par les armées françaises ; la Guerre dite de Neuf Ans (1688-1697) rend en effet particulièrement périlleuses toutes entreprises industrielles ou commerciales en pays wallon.

Par le truchement des Colnet, les contacts ont été nombreux, au XVIIe siècle, entre les verreries du pays de Liège et celles des terres hennuyères ressortissant aux Pays-Bas espagnols. Ils se poursuivront au XVIIIe siècle. Ainsi, un descendant d’un verrier altariste, Jacques de Castellano, épousera une Colnet, et œuvrera à la fois à Liège et à Charleroi, où il mourut en 1719. Sous le régime autrichien, les Colnet restent des maîtres-verriers actifs dans le pays de Charleroi, mais ils partagent la production avec d’autres familles, comme les Falleur, les Dorlodot, les Desandrouins, les de Condé ou les Foucault.

Sources

Virgile LEFEBVRE, La verrerie à vitres et les verriers de Belgique depuis le XVe siècle, Charleroi, Université du Travail, 1938

M. THIRY, Les verreries du Hainaut, dans Luc ENGEN (dir.), Le verre en Belgique des origines à nos jours, Anvers, Mercator, 1989, p. 93-103

Michel PHILIPPE, Naissance de la verrerie moderne XIIe-XVIe siècles. Aspects économiques, techniques et humains, Turnhout, Brepols, coll. dans De Diversis Artibus, XXXVIII, p. 80, 241-242, 402-403

Benoît PAINCHART, extrait de la revue Éclats de Verre, n°8 ; cfr www.genverre.com

Raymond CHAMBON, Histoire de la verrerie en Belgique du IIe siècle à nos jours, Bruxelles, 1955

Hervé HASQUIN, Une mutation. Le « Pays de Charleroi » aux XVIIe et XVIIIe siècles. Aux origines de la Révolution industrielle en Belgique, Bruxelles, 1971, p. 71

http://afaverre.fr/Afaverre/bibliographie-de-raymond-chambon-concernant-le-verre/

Georges DANSAERT, Faire son chemin. Histoire de la famille Desandrouin, dans Documents et rapports de la Société royale paléontologique et archéologique de l’arrondissement judiciaire de Charleroi, Thuin, 1937, t. 37, p. 1-14, 19

E. CLOSE, Les gentilshommes verriers, dans Le Guetteur wallon, 1927, n°10, p. 203-217

La difficile gestion des ressources humaines autour d’un four de verrerie à la fin de l’Ancien Régime en France par Stéphane Palaude, docteur en Histoire, Université de Lille 3

Adolphe-Jérôme BLANQUI, Dictionnaire du commerce et de l’industrie, Volume 4, p. 449

Histoire de la Wallonie (L. GENICOT dir.), Toulouse, 1973, p. 256

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Histoire. Économies. Sociétés, t. I, p. 277

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. II, p. 277

Paul Delforge

de COLNET (COLINET) (lignée Englebert Colnet) François

Socio-économique, Entreprise

Pays wallon début du XVIe siècle, Leernes après 1559

Fils du maître verrier Englebert de Colnet, François poursuit les traditionnelles activités verrières à Leernes. Il produit essentiellement des bouteilles et de la gobeleterie. Néanmoins, pour faire face à une concurrence de plus en plus rude, François de Colnet s’associe à d’autres verriers, dont Jean Ferry, de cette famille de verriers italiens qui feront souche en pays wallon, et Robert de Liège.

En 1559, Philippe II confirme les privilèges accordés aux de Colnet depuis le siècle précédent et les associés de François de Colnet sont inclus dans les lettres patentes accordées pour l’exploitation de Leernes. Marié à Catherine Polchet, fille d’un puissant maître de forges du pays de Chimay, François de Colnet n’aura qu’un enfant, Paul, avec lequel s’éteint la branche inaugurée par Englebert dans la dynastie des Colnet. C’est par la branche de Gilles que les Colnet continueront pendant quatre siècles à fournir au pays wallon l’essentiel des bouteilles, gobelets et verres à vitres courants. Entre le XVe et le XIXe siècle, ils sont plus de cent Colnet actifs dans le secteur du verre.

Sources

M. THIRY, Les verreries du Hainaut, dans Luc ENGEN (dir.), Le verre en Belgique : des origines à nos jours, Anvers, Mercator, 1989, p. 93-103

Virgile LEFEBVRE, La verrerie à vitres et les verriers de Belgique depuis le XVe siècle, Charleroi, Université du Travail, 1938

http://gw.geneanet.org/michubert?lang=fr;pz=maxine+marie+francoise+cicercule;nz=coton;ocz=0;p=gilles;n=de+colnet

http://gw.geneanet.org/michubert?lang=fr;pz=maxine+marie+francoise+cicercule;nz=coton;ocz=0;p=englebert+ou+engrant;n=de+colnet

http://gw.geneanet.org/michubert?lang=fr;pz=maxine+marie+francoise+cicercule;nz=coton;ocz=0;p=collart;n=de+colnet

http://gw.geneanet.org/michubert?lang=fr;pz=maxine+marie+francoise+cicercule;nz=coton;ocz=0;p=francois;n=de+colnet;oc=3 (s.v. 27 novembre 2014)

Michel PHILIPPE, Naissance de la verrerie moderne XIIe-XVIe siècles. Aspects économiques, techniques et humains, Turnhout, Brepols, coll. dans De Diversis Artibus, XXXVIII, p. 80, 241-242, 402-403

Stanislas BORMANS, La fabrication du verre de cristal à Namur, dans Bulletin des commissions royales d'art et d'archéologie, Bruxelles, 1888, volume 27, p. 472, note 1 qui cite J-G. Le Fort, héraut d’armes du pays de Liège

Raymond CHAMBON, Histoire de la verrerie en Belgique du IIe siècle à nos jours, Bruxelles, 1955

Histoire de la Wallonie (L. GENICOT dir.), Toulouse, 1973, p. 256

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Histoire. Économies. Sociétés, t. I, p. 277

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. II, p. 277

Paul Delforge

CHARLIER dit la Jambe de Bois Jean-Joseph

Révolutions

Liège 04/04/1794, Liège 31/03/1866

Jean-Joseph Charlier, passé à la postérité sous le nom de Charlier dit la Jambe de Bois, apparaît comme un personnage à ce point mythique qu’on le dirait légendaire. Une importante littérature s’est emparée du personnage et lui a fait vivre des aventures parfois rocambolesques, de même que les artistes qui voulurent le représenter, les uns avec sa quille de bois à droite, les autres la plaçant à gauche… Or, cet homme de condition modeste a bien existé et celui qui était à l’origine un simple tisserand a bien participé aux Journées de Septembre 1830, incarnant les volontaires liégeois qui, comme d’autres Wallons, venaient faire la Révolution dans les rues de Bruxelles.

Né au moment où l’ancienne principauté de Liège était sur le point d’être annexée à la France, J-J. Charlier est incorporé comme soldat, en septembre 1813, dans le 69e Régiment d’infanterie au service de Napoléon. Avec certitude, on sait qu’il fait la campagne d’Allemagne ; le doute s’installe ensuite car on perd sa trace au printemps 1814 ; revient-il au pays, désertant l’armée française ou perd-il une jambe à Waterloo en 1815 ? L’hypothèse la plus vraisemblable est son départ de l’armée impériale un mois après la première abdication de Napoléon, son retour à Liège, sans blessure, avant de rejoindre ses compagnons d’armes durant la Campagne des 100 Jours. Ce serait sur le champ de bataille de Waterloo que le Liégeois aurait été blessé ; mal soignée, la jambe s’infecta alors qu’il était rentré à Liège et on dut l’amputer pour stopper la gangrène. À partir de 1818, il perçoit d’ailleurs une petite pension de l’État en raison de son handicap.

En septembre 1830, il est parmi les premiers volontaires liégeois prêts à en découdre avec les « Hollandais ». S’étant emparé de deux canons dans la « cité ardente », les volontaires se rendent à Bruxelles ; ils y arrivent début septembre ; durant les journées décisives (23-27 septembre), le Liégeois se distingue en maniant avec habileté « Willem », c’est le nom de son canon ; il finit par décourager les soldats orangistes au parc de Bruxelles. En guise de récompense, le gouvernement provisoire le nomme capitaine d’artillerie à la retraite (décembre 1830). Charlier dit la Jambe de Bois restera encore en service durant les premiers mois de l’indépendance, avant de s’en retourner à la vie civile et de reprendre son métier de tailleur. Décoré de la Croix de fer, médaillé de Sainte-Hélène, chevalier de l’ordre de Léopold, ce véritable « héros de 1830 » vivra encore longtemps dans son quartier de Sainte-Walburge, disparaissant à l’âge de 72 ans. En 1853, il publiera ses mémoires, y précisant notamment que c’était de la jambe droite qu’il était amputé, sans jamais préciser dans quelles circonstances il l’a perdue bien avant 1830.

Sources

La Vie wallonne, septembre 1928, XCVII, p. 65

René HENOUMONT, Charlier dit la jambe de bois : le canonnier liégeois de 1830, Bruxelles, Legrain, 1983

Paul EMOND, Moi, Jean-Joseph Charlier dit Jambe de Bois, héros de la révolution belge, Bruxelles, 1994 (rideau de Bruxelles)

Les journées de septembre 1830, Mémoire de Jean-Joseph Charlier dit la jambe de bois, capitaine d’artillerie en retraite, Liège, 1967 (première édition en 1853)

Paul Delforge

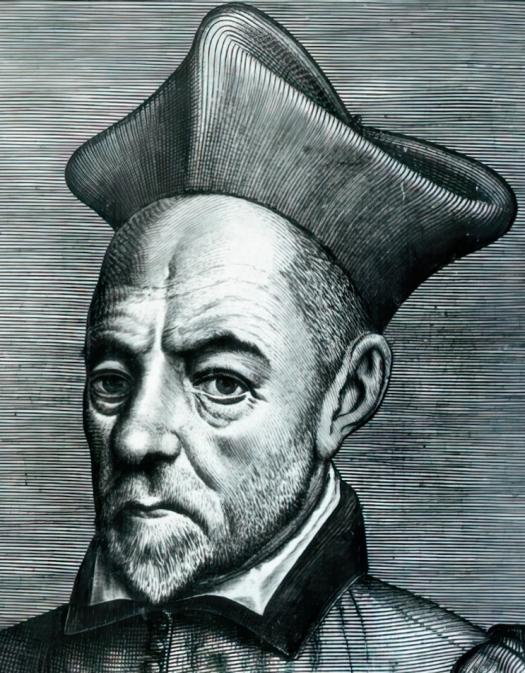

Chapeaville Jean

Académique, Histoire, Eglises

Liège 5/01/1551, Liège 5 ou 11/05/1617

Chanoine de la cathédrale Saint-Lambert depuis 1587, Jean Chapeaville est une personnalité proche des princes-évêques Ernest puis Ferdinand de Bavière, dont il est le vicaire général. Premier directeur du Grand Séminaire de Liège créé en 1592, il est aussi considéré comme le fondateur de l’historiographie moderne liégeoise. À la différence de ses prédécesseurs, Chapeaville ne se contente pas de compiler les textes. Il analyse ses sources – les anciennes chroniques liégeoises –, les compare, insère des notes critiques ainsi que des commentaires. Par la critique historique qu’il développe, Chapeaville apparaît à la fois comme un éditeur de texte et un historien à part entière.

Poussé à l’étude du Droit, il étudie aussi la Philosophie à Cologne et à Louvain, ainsi que la Théologie dans la cité brabançonne. Ordonné prêtre, il s’apprêtait à mener une vie recluse consacrée à l’étude et à la recherche lorsque son père le rappelle auprès de lui, à Liège. À partir de 1578, le prince-évêque Gérard de Groesbeeck lui attribue plusieurs charges (examinateur synodal, curé de Saint-Michel, chanoine de Saint-Pierre) ; mais sous Ernest de Bavière, il devient inquisiteur de la foi (1582) afin de lutter contre « l’hérésie » qui menace la Principauté ; face à la Réforme protestante, le prince-évêque cherche quelqu’un capable d’introduire et d’appliquer les décrets du Concile de Trente dans son diocèse. De cette période datent plusieurs édits importants : profession de foi catholique imposée aux maîtres d’écoles et aux étrangers (1582), interdiction d’imprimer et de publier des livres sans le consentement de l’évêque (1589), interdiction de loger des bannis (1598).

Le zèle montré par Chapeaville parvient jusqu’à Rome et le pape récompense le Liégeois d’un « titre » de « grand pénitencier » auprès de la cathédrale Saint-Lambert (1587). En 1598, il devient « vicaire général pour les Affaires spirituelles », fonction dans laquelle il est maintenu par Ferdinand de Bavière (1613), en cette première décennie d’un XVIIe siècle particulièrement agité dans la cité liégeoise.

Archidiacre de Famenne (1599), Chapeaville est encore choisi par ses pairs comme prévôt de Saint-Pierre. En 1592, il était devenu le premier directeur du Grand Séminaire nouvellement créé (notamment sur son insistance) et, en tant que « vicaire général », il contribue à l’important développement de cette structure de formation des prêtres.

Auteur de plusieurs traités expliquant tantôt le cérémonial ecclésiastique, tantôt le catéchisme romain, il est ainsi reconnu comme un brillant théologien de son temps. Par ailleurs, en se lançant dans une histoire du diocèse de Liège, Chapeaville mérite également d’être considéré comme historien. Par ses Gesta pontificum Leodinesium, il retrace les événements marquants du diocèse de Liège, du IVe au XVIIe siècle. Trois tomes paraissent entre 1612 et 1616, dont le dernier qui va jusqu’à la fin du règne d’Ernest de Bavière (février 1612). C’est dans ce domaine – l’histoire –, qu’il fait preuve d’une approche critique très « moderne ».

Sources

René HOVEN, Jacques STIENNON, Pierre-Marie GASON, Jean Chapeaville (1551-1617) et ses amis. Contribution à l’historiographie liégeoise, Bruxelles, Académie royale de Belgique, 2004

Henri HELBIG, dans Biographie nationale, t. 3, col. 428-432

La Vie wallonne, IV, n°272, 1955, p. 269-277

Freddy JORIS, Natalie ARCHAMBEAU (dir.), Wallonie. Atouts et références d’une région, Namur, 1995

Histoire de la Wallonie (L. GENICOT dir.), Toulouse, 1973, p. 301

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. II, p. 69-70

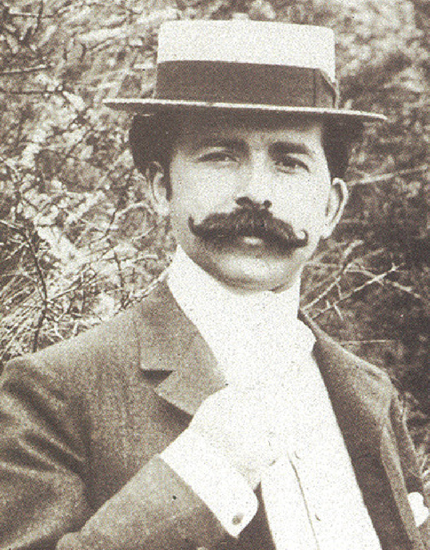

Cauchie Paul

Culture, Peinture

Ath 7/01/1875, Etterbeek 1/09/1952

Représentant de l’Art Nouveau, Paul Cauchie se distingue par de multiples décorations extérieures sur des façades. À la tête d’une « Entreprise générale de Décoration en Sgraffito pour Façades et Intérieurs », il signe des centaines de ces décorations caractéristiques dans les communes de l’arrondissement de Bruxelles, à La Haye (pendant la Grande Guerre), mais aussi dans de nombreuses villes de Wallonie et de Flandre ; ainsi un sgraffite de 300 mètres de long est-il réalisé pour la façade du Musée des Beaux-Arts de Gand (1902).

Après avoir entamé des études d’architecture à l’Académie d’Anvers, le Athois s’est rapidement réorienté vers la peinture. Dans la dernière décennie du XIXe siècle, après un voyage en Italie, il fréquente l’Académie de Bruxelles (1893-1898). Élève de Montald, c’est là qu’il s’initie à une technique remise à l’honneur par Octave Van Rysselberghe et Jean Baes, le sgraffito : dans les années 1880, elle a été redécouverte en tant que technique décorative. Par ailleurs, le style de Cauchie s’inspire de ses lectures de revues internationales : l’École de Glasgow, en particulier par Mackintosh, influence celui qui s’installe comme décorateur indépendant à partir de 1896.

Il réalise des meubles et autres éléments de décoration d’intérieur dans le style Art Nouveau, mais, contrairement à Horta, destinés à des milieux moins fortunés. À partir de 1905, il construit sa maison lui-même, rue des Francs à Etterbeek ; sauvée in extremis de la démolition, elle deviendra bien plus tard un musée, après de très importants travaux. De sa maison, Cauchie a fait le manifeste de son engagement artistique. Sa réputation de peintre, dessinateur et décorateur ne cesse de s’étendre grâce à ses paysages, ses vues panoramiques, ses décorations d’intérieur, ses affiches… Il orne ainsi de nombreux cafés, des hôtels, des commerces, de même que des maisons du Peuple.

Sources

Guy DESSIEY (dir.), Paul Cauchie. Architecte. Peintre. Décorateur, Bruxelles, éd. Cauchie, 1994

http://www.etterbeek.irisnet.be/nos-services/tourisme/la-maison-cauchie

http://www.cauchie.be/maison-cauchie/restauration/galerie-photos (s.v. septembre 2014)

François FONCK, Les Maisons du Peuple en Wallonie, Namur, Institut du Patrimoine wallon, 2010, p. 50, 78, 143

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 199

Paul Delforge

Casterman Louis-Robert

Culture, Edition

Tournai 7/05/1920, Tournai 25/06/1994

Représentant de la 6e génération des maîtres imprimeurs tournaisiens, Louis-Robert Casterman est le fils de Louis(-Eugène), responsable de l’imprimerie depuis le lendemain de la Grande Guerre, le petit-fils de Louis-Henri et l’arrière-petit-fils de Joseph-Donat, le fondateur de la dynastie tournaisienne. Comme ses prédécesseurs et à l’instar de son frère Jean-Paul (1929-), Louis-Robert est plongé dans les ateliers depuis son plus jeune âge, mais c’est à partir de 1944 qu’il y exerce ses premières fonctions. Il entre au département de l’édition (son frère deviendra le responsable de l’imprimerie).

Administrateur et directeur gérant de la maison mère, la SA Casterman, à partir de 1972, Louis-Robert « hérite » des activités traditionnelles de l’entreprise familiale : outre les beaux livres et les manuels pédagogiques, Casterman en tant que maison d’édition est spécialisée dans les ouvrages à caractère religieux, dans les livres pour jeunes enfants et dans la bande dessinée. Les deux premiers piliers connaissent des moments difficiles à l’entame des années 1970. Quant au troisième secteur, il détient une véritable pépite, depuis les années 1930, avec le personnage de Tintin réalisé par Hergé ; pourtant, depuis Vol 714 pour Sidney, publié en 1968, les nouvelles aventures du petit reporter se font attendre (en 1976 sortira l’album Tintin et les Picaros).

Avec Louis Gérard et Didier Platteau, L-R. Casterman oriente alors Casterman vers la bande dessinée pour adultes en ouvrant ses portes à Hugo Pratt et aux exploits de Corto Maltese (à partir de 1975), puis à Jacques Tardi, avant créer un magazine à succès, (À suivre) (1977), et d’installer des bureaux à Paris. D’autres grands noms du 9e Art entrent dans le « catalogue Casterman » : la liste serait trop longue, mais au moins se doit-on de citer ceux de Jacques Martin, Enki Bilal, Comès et Servais. Exerçant aussi la présidence du Conseil d'administration de Casterman France de 1972 à 1985, L-R. Casterman fait plus qu’accompagner la période faste de la belle aventure de la bande dessinée « made in Tournai ». Il cesse ses activités en 1985. À Paris, son fils, Simon Casterman poursuit la tradition familiale en tant que directeur général.

On notera que L-R. Casterman a mené d’importantes recherches sur l’histoire de la société familiale et qu’en 1980, il peut dès lors publier un ouvrage de référence à l’occasion des 200 années d’édition et d’imprimerie à Tournai, de la plus ancienne maison wallonne de ce secteur d’activités. La mention du double prénom, Louis-Robert, permet de ne pas le confondre avec son parent, Louis Casterman (1893-1981), qui fut bourgmestre de Tournai à deux reprises (1940-1944, 1959-1968) et qui exerça aussi des fonctions de direction au département édition de la société « Casterman ».

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Serge BOUFFANGE, Pro deo et Patria : Casterman, librairie, imprimerie, édition 1776-1919, Genève, 1996

L-R. CASTERMAN (dir.), Casterman 1780-1980. Deux cents ans d’édition et d’imprimerie, Tournai, 1980

L. JOUS, Les Casterman(t) d’Ecaussines à Tournai. Essai généalogique, dans Mémoires de la Société royale d’Histoire et d’Archéologie de Tournai, t. IV, 1983-1984, p. 467- 488.

Gaston LEFEBVRE, Biographies tournaisiennes des XIXe et XXe siècles, Tournai, Archéologie industrielle de Tournai, 1990, p. 42-43

Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 95-96

Jean-François POTELLE (dir.), Les Wallons à l’étranger, hier et aujourd’hui, Charleroi, Institut Destrée, 2000, p. 135

Paul Delforge

Casaert Léon

Sport, Balle-pelote

Pironchamps 20/11/1932, Gosselies le 8 mai 2022

Quand il doit choisir le joueur wallon de balle pelote le plus prestigieux, Théo Mathy n’hésite pas à désigner Léon Casaert qui « est peut-être le meilleur. Grand milieu puissant, complet, maître du contre-rechas, « le roi Léon » détient le record absolu du nombre de titres nationaux : seize, de 1954 à 76, avec Gosselies, Chapelle à Wattines et Pont-à-Celles ».

S’il est un sport collectif dans lequel les clubs wallons dominent, c’est assurément la balle pelote. Entre la création d’un championnat de Belgique en 1921 et l’année 1981, les clubs wallons trustent pratiquement tous les titres. La Louvière, Braine-le-Comte, Gosselies et Chapelle à Wattines sont les clubs les plus capés. Durant plus de trente ans, au poste de foncier, Léon Casaert a fait la joie des spectateurs et des supporters de quelques-uns de ces différents clubs, remportant seize titres entre 1954 et 1976 : avec Gosselies (1954, 1956, 1961-1965, 1967 et 1968), avec Chapelle à Wattines (1971, 1972, 1974-1976) et avec Pont-à-Celles (1977 et 1978).

Six coupes de Belgique sont encore à inscrire à son actif, de même que la reconnaissance de « Joueur de l’année » à une dizaine de reprises et Gant d’or 1974. Formé par Léon Mathy à Châtelet, ce maçon, devenu ouvrier communal, est entièrement investi dans la balle pelote et est considéré comme le meilleur joueur de tous les temps. Déjà en 1980, un documentaire télévisé lui était spécialement consacré ; bien des années après ses exploits, son nom reste la référence absolue. Son fils, Léon Casaert, fera carrière en politique ; conseiller communal de Charleroi, il deviendra bourgmestre pendant quelques mois en 2006-2007.

Sources

Vincent HALLEUX, Faut livrer dans l’jeu. L’épopée de la balle pelote, Tournai, 1986, p. 98-99, 118-132

Théo MATHY, dans Freddy JORIS, Natalie ARCHAMBEAU (dir.), Wallonie. Atouts et références d’une région, Namur, 1995

Souvenirs, dans Le Panoramique, juin 2004, n°9, p. 11-12

Francis PAULUS, Les célébrités du monde ballant, 1979, t. 1

Théo MATHY, Dictionnaire des sports et des sportifs belges, Bruxelles, 1982, p. 41

Paul Delforge