de Prémorel Adrien

Culture, Littérature

Bruxelles 17/03/1889, Bruxelles 28/04/1968

Écrivain de la nature, surnommé le « chantre de nos bois et de nos campagnes », rédacteur en chef de la revue Chasse et pêche, Adrien de Prémorel qui est l’un des promoteurs de la cérémonie de la « Bénédiction de la Forêt » à Saint-Hubert s’est passionné toute sa vie pour les animaux et a été un animateur littéraire actif dans « sa » province de Luxembourg.

S’il naît à Bruxelles en 1889, Adrien de Prémorel passe l’essentiel de son temps en Gaume, en Ardenne, puis en Famenne. Depuis le milieu du XIXe siècle, sa famille possède le petit château de Bleid et c’est dans l’atmosphère des forêts et des châtelains-chasseurs que se déroule sa jeunesse. Après des études secondaires, Adrien de Prémorel bénéficie d’un niveau de vie qui lui permet de vivre de ses rentes, tout en se consacrant à la chasse et à l’écriture. Après diverses publications où déjà se mêlent ses passions pour la chasse, la pêche, les plantes et les animaux, il publie en 1931 un premier ouvrage qui fait date : Sous le signe du martin-pêcheur est préfacé par Thomas Braun. Il sera suivi, en 1935, par Cinq histoires de bêtes pour mes cinq fils et, en 1959, par sept récits de Nouvelles histoires de bêtes qui constituent les trois ouvrages majeurs de l’écrivain de la nature.

Contraint à réduire son train de vie dès le milieu des années 1930, Adrien de Prémorel doit renoncer à habiter en Ardenne ; mais il quitte fréquemment son appartement bruxellois pour s’immerger dans « son » Luxembourg, où il continue à partager son temps en parties de chasse ou en réunions de l’Académie luxembourgeoise, dont il est membre et qu’il préside de 1966 à 1968.

Promoteur de la cérémonie de la « Bénédiction de la Forêt » à Saint-Hubert, avec le poète Thomas Braun et l’écrivain Pierre Nothomb, il est devenu, après la Libération, le rédacteur en chef de la revue Chasse et pêche où il signe la quasi-totalité des articles. Il tient aussi une chronique « nature » dans les pages du journal Le Soir. Cet exercice régulier d’écriture lui donne matières à d’autres livres : Au beau domaine des bêtes (1956), Dans la forêt vivante (1959), Le vrai visage des bêtes (1962). Dans cet ouvrage, il tente de réhabiliter toute une série d’animaux considérés généralement comme nuisibles. Quand il s’éteint en 1968, de Prémorel était encore directeur du Guide du tourisme du Luxembourg.

Sources

Frédéric KIESEL, dans Nouvelle Biographie nationale, t. II, p. 121-123

La Vie wallonne, II, 1949, n°246, p. 118

La Vie wallonne, IV, 1962, n°300, p. 305-306

La Vie wallonne, IV, 1982, n°380, p. 273

Informations communiquées grâce au Syndicat d’Initiative de Virton et à madame Françoise Fincœur.

Informations communiquées par Jean-Luc Duvivier de Fortemps

Paul Delforge

de Hauzeur Remacle-Joseph

Socio-économique, Entreprise

Verviers 8/07/1663, Verviers 18/02/1745

À la fin du XVIIe siècle, le site actuel du village de Neuhütten, près de la colline du Dollberg, est une région couverte de forêts, disposant de quelques cours d’eau et située à la lisière de la Rhénanie-Palatinat et de la Sarre. L’endroit est aux mains du bailli Ernest Ludwig Hunolstein qui accepte, en 1694, le contrat que lui propose un Verviétois, Remacle-Joseph de Hauzeur. Ayant repéré la présence de minerais à proximité de forêt et de cours d’eau lui fournissant une puissance d’entraînement suffisante, le Wallon entend installer une exploitation métallurgique et le contrat est conclu pour 30 ans.

Faisant venir de la main-d’œuvre wallonne, R-J. de Hauzeur connaît un certain succès ; les migrants wallons s’installent durablement dans cette région et, dès 1698, le protestant Hunolstein accepte la construction d’une chapelle pour les ouvriers catholiques. L’exploitation se poursuit avec succès jusqu’en 1734 ; des problèmes de gestion et l’épuisement des forêts avoisinantes auront raison de l’entreprise « wallonne ». À la mort de Hauzeur, les activités sont réduites et la société survit jusqu’en 1852. En 1994, les autorités de Neuhütten, fruit de la fusion des localités de Zinshütten, Neuhütten et Schmelz, les anciens quartiers où les Wallons s’étaient établis, ont fêté les 300 ans de leur ville. Il importe de souligner que le mot allemand Schmelz se traduit par « fonderie » et que Hütte signifie tantôt l’abri, le refuge, tantôt la forge, l’usine métallurgique. Rendant ainsi hommage au Verviétois de Hauzeur, elles saluent un entrepreneur qui s’est taillé une solide réputation de grand industriel en Sarre et en Moselle.

En effet, Neuhütten n’est pas la seule implantation du Wallon. À l’exemple de son aîné, le Liégeois Jean Mariotte, Remacle-J. de Hauzeur a installé un site d’exploitation métallurgique à Neuenkirchen dès 1686 et en établira un autre à Hermeskeil en 1696. Au total, ce sont 7 centres métallurgiques qu’il crée dans cette région de la Sarre. Réalisant un véritable transfert de technologies de la Meuse vers le sud de la Moselle, il utilise à son profit la qualité du savoir-faire et de l’innovation liégeoise (les fenderies, l’affinage au martinet). Aujourd’hui, on visite le célèbre marteau de fer de Züsch, considéré comme une partie de l’histoire et du patrimoine industriel local. On trouve encore trace de Remacle-J. de Hauzeur dans le duché de Luxembourg où il prospecte dans les années 1720-1730 à la recherche de mines de cuivre et de plomb. Vers 1725, il est propriétaire de la mine de cuivre de Düppenweiler.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

http://www.volksfreund.de/nachrichten/region/hochwald/aktuell/Heute-in-der-Hochwald-Zeitung-Industrielle-Zeitreise-nach-Zuesch;art804,204925

http://www.neuhuetten-hochwald.de/gemeinde/geschichte.htm (s.v. septembre 2014)

Hans WALLING, Hans-Eugen BÜHLER, H. Peter BRANDT, Die Imsbacher Kupfer- und Silberschmelzhütte von 1700 bis 1734 und ihre Facharbeiterschaft, dans Zeitschrift für Berg – und Hüttenwesen, s.l., Pierre Marteau éd.,

Hans-Eugen BÜHLER, H. Peter BRANDT, Die Kupfer- und Eisenschmelze des Remacle-Joseph de Hauzeur im Röderbachtal bei Dhronecken, dans Mitteilungen des Heimatvereins Birkenfeld, 2002, Jg 76, 21

Paul Delforge

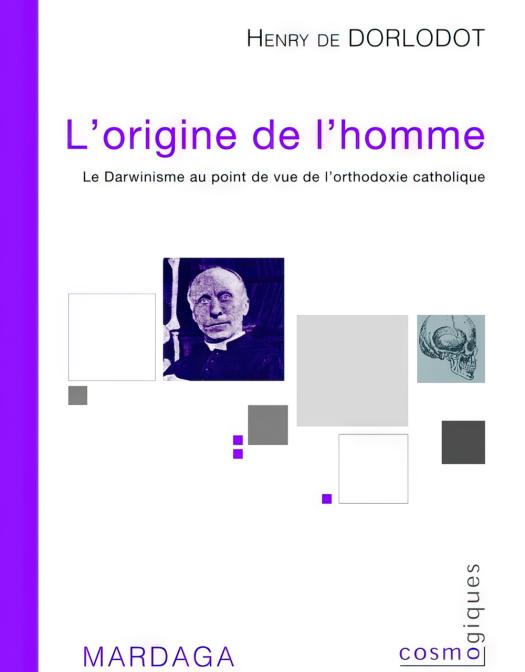

De Dorlodot Henry

Académique, Géologie, Eglises

Marchienne-au-Pont 15/07/1855, Louvain 04/01/1929

Dans la famille de Dorlodot, implantée dans le pays de Charleroi depuis quelques générations, Henry est le fils d’Eugène-François, et il perpétue d’une certaine manière la tradition de ses prédécesseurs maîtres verriers et entrepreneurs, tout en ayant choisi un engagement religieux. Chanoine et géologue, Henry de Dorlodot est un pionnier de la paléontologie, ainsi qu’à l’avant-garde des idées darwinistes qu’il contribue à faire avancer dans un milieu à tout le moins sceptique.

Après des candidatures en Sciences naturelles au Collège Notre-Dame de la Paix à Namur, Henry de Dorlodot interrompt son doctorat en Géologie à l’Université catholique de Louvain pour entrer dans les ordres. La philosophie et la théologie sont désormais son quotidien, au Grand Séminaire de Namur, puis à Rome (docteur en Théologie en 1885). Désigné à la chaire de Théologie dogmatique de Namur (1886), puis à la chaire de Cosmologie à l’Institut Saint-Thomas d’Aquin de Louvain (1890) nouvellement créé, il garde un intérêt soutenu pour la géologie, maintenant des échanges épistolaires avec ses anciens professeurs. Nommé à la chaire de Paléontologie stratigraphique (1894), il succède à C-L-J-X. de la Vallée Poussin – professeur qui l’avait formé – à la chaire de Géologie de la Faculté des Sciences (1898) ; il en fait un des fleurons de l’Université, payant de sa personne pour que soient construits un Institut et un musée. N’ayant pas défendu sa thèse doctorale à la fin des années 1870, il est reçu comme docteur honoris causa par la Faculté des Sciences de l’Université catholique de Louvain.

Progressivement, le scientifique wallon va se consacrer davantage à la recherche qu’à l’enseignement voire qu’à la prêtrise, menant d’importants travaux sur les terrains paléozoïques de la Belgique, ainsi qu’en stratigraphie et en tectonique. Définissant la stratigraphie du Dinantien, il met par ailleurs en évidence les spécificités du sous-sol de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Grâce à ses travaux, un « nouveau » bassin houiller est d’ailleurs découvert en Wallonie : le savant confirme en effet la possibilité d’exploitation de charbonnages au couchant à Mons, hypothèse que des sondages réalisés à partir de 1906 avaient fait apparaître.

Confronté en permanence, tant par son activité scientifique que par sa foi, à la question de l’origine de la vie terrestre, Henry de Dorlodot publie, en 1921, le premier tome d’un ouvrage sur l’origine des espèces, intitulé Le Darwinisme au point de vue de l’orthodoxie catholique. Rallié à la théorie évolutionniste, il y montre qu’il n’existe aucun désaccord entre cette connaissance et l’orthodoxie catholique. S’il est accueilli avec faveur dans la plupart des milieux, le Vatican y trouve ombrage et empêche la publication du second tome, consacré à L’origine de l’homme. Ce second tome ne sera publié qu’en 2009 en édition critique.

Sources

Revue du Conseil économique wallon, n°40, septembre 1959, p. 68-69

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. IV, p. 15

Jacques THORAU, dans Biographie nationale, t. 33, col. 265-268

Marie-Claire GROESSENS-VAN DYCK, Dominique LAMBERT, L’origine de l’homme. Henry de Dorlodot. Le darwinisme au point de vue de l’orthodoxie catholique, Liège, Mardaga, 2009, coll. CosmoLogiques

de Bex Pierre

Politique

Liège 1594, Herstal, 22 février 1651

Après Guillaume Beeckman et Sébastien La Ruelle, Pierre de Bex est l’un des porte-parole du parti populaire liégeois au XVIIe siècle. Il est issu d’une famille de la bonne bourgeoisie de Liège qui a déjà fourni à la Cité plusieurs magistrats. Par ailleurs, on sait qu’en 1603, le prince-évêque a été contraint d’accepter un nouveau règlement électoral qui s’avère plus « démocratique », en tout cas favorable aux métiers, et que son successeur a voulu le supprimer, en imposant le « règlement dit de 1613 ». Depuis que l’avancée démocratique concédée par Ernest de Bavière a été remise en question par Ferdinand de Bavière, les Liégeois se divisent en deux camps, les Chiroux, d’une part, les Grignoux, de l’autre. C’est dans ce camp que se range Pierre de Bex.

Il a déjà été élu deux fois bourgmestre de Liège : une première fois en 1623, élu en même temps que Beeckman et en 1632, en même temps que Raes de Heers, sans le moindre trouble. Mais il a déjà été accusé de « menées séditieuses (1629) et il n’a dû qu’à ses talents d’avocat de se défaire des accusations de la Cour des échevins. Pourtant, il apparaît plutôt comme un modéré et c’est sans aucun doute pour cela qu’il est appelé à succéder à Sébastien La Ruelle, après l’assassinat de celui-ci, lors de l’élection de juillet 1637.

Considéré comme l’un des chefs des Grignoux, « jurisconsulte distingué », de Bex est chargé de négocier avec le prince-évêque la paix de Tongres (1640) : le prince essaye en effet de renouer avec les Liégeois des relations rompues depuis l’assassinat de La Ruelle. Appelée « la paix fourrée » parce que personne ne souhaite vraiment en respecter les dispositions, elle en revient notamment au règlement de 1603 et permet le retour du prince-évêque à Liège, de même que celui des chefs Chiroux exilés. Chaque camp dépose officiellement les armes, mais plus aucun « Grignoux » n’est plus désigné bourgmestre… Pierre de Bex craint même pour sa vie et doit se réfugier à Maastricht (1641-1646). Lors de l’élection de juillet 1646, une émeute éclate à Liège et le parti des Grignoux prend le pouvoir. De Bex rentre dans sa Cité.

La « commune liégeoise » va durer de 1646 à 1649 et, en 1647, Pierre de Bex exerce la fonction de bourgmestre pour la 3e fois. En juillet 1649, les soldats impériaux investissent Liège et rétablissent le prince-évêque. La répression est terrible ; il n’est plus question du règlement de 1603 ; avant de passer la main à Maximilien-Henri, Ferdinand de Bavière impose le règlement de 1649, privant les métiers de tous droits politiques. Les chefs Grignoux sont forcés à l’exil. Pierre de Bex s’est réfugié à Herstal, enclave pour partie brabançonne et pour l’autre relevant des Provinces-Unies ; il pense y jouir de l’immunité.

Violant un territoire étranger, des soldats du prince-évêque s’emparent de la personne de Bex et l’emmènent à Liège. Jugé « pour sédition et trahison envers l’autorité princière », il est condamné à mort par le tribunal des échevins. Refusant de demander pardon au prince-évêque, il est décapité. Trois ans plus tard, à la demande du fils de Bex, le prince-évêque publiera un acte solennel de réhabilitation, davantage destiné aux descendants qu’au condamné.

Sources

Ulysse CAPITAINE, dans Biographie nationale, t. 2, col. 395-398

Félix MAGNETTE, dans La Vie wallonne, novembre 1933, CLIX, p. 69-78 ; décembre 1933, CLX, p. 114-

Félix MAGNETTE, Précis d’histoire liégeoise à l’usage de l’enseignement moyen, Liège, 1929, 3e éd., p. 222-240

Paul Delforge

Darville Alphonse

Culture, Sculpture

Mont-sur-Marchienne 14/01/1910, Charleroi 21/11/1990

Pendant plus de soixante ans, Alphonse Darville a marqué la sculpture du pays de Charleroi de son empreinte. Très tôt, en effet, on reconnut le talent de celui qui étudiait à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles et eut notamment comme professeurs Egide Rombaux et Victor Rousseau (1924-1928). Jeune artiste d’à peine vingt ans, il se voit confier la tâche de réaliser le buste du grand Pierre Paulus, peintre à la réputation déjà bien établie, qui donna son drapeau à la Wallonie. Un an après l’inauguration de ce buste au Parc Astrid de Charleroi (1930), Darville reçoit le Prix Godecharle et, en 1935, il est le lauréat du grand Prix de Rome. Avec une telle entrée dans le monde des arts, Darville ne pouvait déchoir.

D’abord très académique, son style évoluera se laissant tenter par le baroquisme, l’expressionnisme, le surréalisme, avant de se faire plus « moderne ». Au milieu des années 1930, il avait aussi sculpté, en « art déco » quatre bas-reliefs qui ornaient la façade principale du Sporting de Charleroi et qui représentaient un footballeur, un basketteur, un lanceur de javelot et un quatrième sportif. Il travaillait aussi bien le marbre que le bronze ou la terre cuite.

Réalisant de nombreuses œuvres d’inspiration, Darville réalise également des commandes comme sa participation à la décoration du Pont des Arches, à Liège, après la Seconde Guerre mondiale, aux bâtiments du gouvernement provincial à Mons, voire à l’hôtel de ville ou au Palais des Expositions à Charleroi (le Maître d’œuvre sur la façade). En 1957, lui est encore confiée la réalisation du monument en l’honneur de Jules Destrée. Pour La Louvière, Darville qui est aussi médailleur et dessinateur, réalise la statue de la Louve, avec l’architecte Marcel Depelsenaire.

Co-fondateur de L’Art vivant au pays de Charleroi (1933), attaché à la promotion de la création artistique en Wallonie, co-fondateur de la section de Charleroi de l’Association pour le Progrès intellectuel et artistique de la Wallonie (1945), Alphonse Darville contribue aussi à la création de l’Académie des Beaux-Arts de Charleroi, qu’il dirige de 1946 à 1972 et qui porte désormais son nom.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Geneviève ROUSSEAUX, Alphonse Darville sculpteur, Charleroi, Institut Jules Destrée, 1982, coll. « Figures de Wallonie »

Alphonse Darville : 60 [soixante] années de sculpture, catalogue d’exposition, 20 novembre 1982 - 16 janvier 1983, Jean-Pol DEMACQ [préface], Charleroi, Musée des Beaux-Arts, 1982

Alphonse Darville 1977, Charleroi, Impaco, 1977

Paul Delforge

D'Orazio Roberto

Culture, Sculpture

Havré 26/04/1954

Représentant de la 2e génération des migrants italiens venus apporter leur force de travail à l’industrie wallonne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Roberto d’Orazio est électricien de formation et a exercé divers métiers avant d’entrer, en 1979, aux Forges de Clabecq comme « opérateur-machine ». Devenu délégué principal de la FGTB, il va se retrouver à l’avant-plan de l’épreuve de force qui s’engage au moment où l’entreprise métallurgique est déclarée en faillite en décembre 1996. La mobilisation autour des Forges pose la question de l’emploi au niveau national (grande marche du 2 février 1997 rassemblant plusieurs dizaines de milliers de personnes) et de la reconversion dans l’ouest du Brabant wallon.

Plusieurs incidents émaillent le dossier de la reprise des Forges qui est finalement négociée en tenant Roberto d’Orazio éloigné des réunions. Quand Duferco relance des activités en 1998, il ne figure pas parmi le personnel réembauché ; il est ensuite exclu de la FGTB. Le « procès des 13 de Clabecq » se soldera, en 2002, par une absence de condamnation à l’égard des manifestants et de leurs leaders (suspension du prononcé). Entre-temps, fondateur du Mouvement du renouveau syndical en 1998 (MRS), Roberto d’Orazio tente de capitaliser le capital sympathie qu’il a engrangé dans le conflit social et se présente, en juin 1999, comme candidat de la liste Debout aux européennes. S’il totalise 30.301 voix de préférence, cela reste insuffisant pour prétendre à un siège européen.

Il reste actif au sein de cercles politiques désireux de défendre une alternative de gauche radicale (Mouvement pour une Alternative socialiste en 2004 ; Comité pour une Autre politique en 2009) ; en 2006, il pousse la liste DPS aux élections communales de Tubize : son fils, Samuel, tête de liste, est élu et devient échevin. Roberto d’Orazio joue aussi de son image en acceptant d’interpréter des rôles sur scène (avec François Pirette) ou au cinéma (Au cul du loup). Non sans mal, il retrouve un emploi d’électricien au Centre culturel de Tubize.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

http://www.geocities.ws/militantarchief/archives/99/43/DEBOUT.html (s.v. novembre 2014)

Paul Delforge

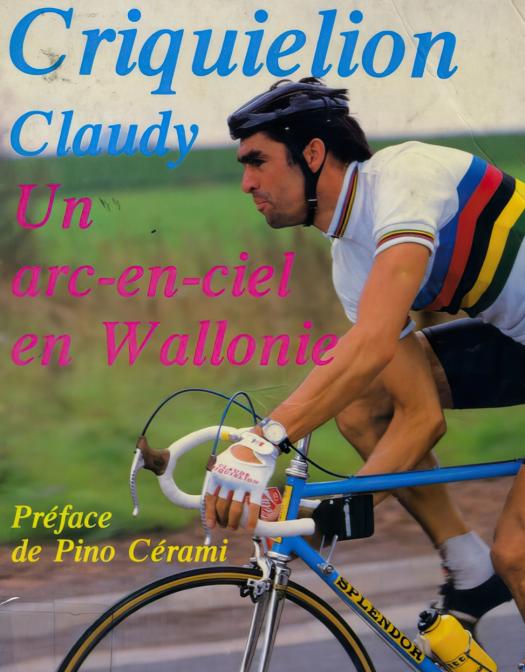

Criquielion Claudy

Sport, Cyclisme

Lessines (Deux-Acren) 11/01/1957, Alost 18/02/2015

Entre 1979 et 1991, Claude Criquielion arpente les pelotons du cyclisme professionnel, aux côtés des Bernard Hinault, Greg Lemond, Stephen Roche, Gianni Bugno, Miguel Indurain et autre Laurent Fignon. À son palmarès, il inscrit plusieurs classiques : deux Flèches wallonnes (1985 et 1989), un Tour de Flandres (1987), la classique de San Sebastian (1983), ainsi que deux épreuves à étapes (Tour de Romandie 1986 et Le Midi Libre en 1986 et 1988), mais surtout un titre de champion du monde en 1984. Sur le circuit de Barcelone (1er septembre 1984), Claude Criquielion termine en effet en solitaire le championnat du monde cycliste sur route. Il devient le deuxième coureur cycliste wallon à décrocher le titre arc-en-ciel.

Dans un sport cycliste particulièrement éprouvant, on ne retient pas les deuxièmes ou troisièmes places. Ainsi la classique Liège-Bastogne-Liège lui a-t-elle souvent échappé de peu (six fois dans le top 10 et deux fois 2e). Il signe aussi une troisième place au terme de la Vuelta 1980 et, en douze Tours de France, il termine presque toujours dans le top 20 (5e, sa meilleure place en 1986, et cinq fois dans le top 10). Un deuxième titre mondial lui était promis en 1988, à Renaix, si le canadien Steve Bauer ne l’avait balancé dans les balustrades. Champion de Belgique sur route en 1990, il raccroche son vélo en 1991, saison où il termine 2e de Liège-Bastogne-Liège, battu au sprint par Moreno Argentin, comme trois ans plus tôt...

Resté dans le monde du cyclisme, Claudy Criquielion est directeur sportif de l’équipe Lotto (2000-2004), puis de Landbouwkrediet-Conalgo (2005-2006). Organisateur de compétitions, il donne son nom au Grand Prix Criquielion, épreuve inscrite au calendrier de l’UCI et qui se dispute à Deux-Acren.

Engagé en politique sur une liste MR, il est élu conseiller communal à Lessines et se voit attribuer l’échevinat des Sports. Il exerce ce mandat depuis décembre 2006, ayant été réélu et reconduit en octobre 2012, avec les Travaux publics en plus. Victime d’un accident vasculaire cérébral, le Criq n’a pu le surmonter et est décédé à l’hôpital d’Alost qui l’avait pris en charge.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Théo MATHY, dans Freddy JORIS, Natalie ARCHAMBEAU (dir.), Wallonie. Atouts et références d’une région, Namur, 1995

Théo MATHY, Dictionnaire des sports et des sportifs belges, Bruxelles, 1982, p. 54

Les Wallons picards dans le Tour de France. De 1908 à 2012…, Tournai, Wapica asbl, 2012

Christian DE BAST, préface de Pino CERAMI, Claudy Criquielion : un arc-en-ciel en Wallonie, Tournai, GammaSport, 1985

Cremer Jean-Marie

Socio-économique, Entreprise

Cherain 25/08/1945

S’appuyant sur une forte expertise en Recherches et Développement développée par l’ingénieur-architecte René Greisch, Jean-Marie Cremer contribue, en 1984, à la transformation de son bureau en société anonyme. À partir des années 1990, Jean-Marie Cremer – par ailleurs professeur à l’Université de Liège – en devient l’administrateur-délégué et contribue au développement et à la diversification de ses activités, dont la contribution à l’installation du Pont de Millau, en France, ne constitue qu’une des facettes internationalement reconnues.

En 2005, en se voyant attribuer à Lisbonne le « Prix international du mérite dans la construction civile », J-M. Cremer reçoit surtout le témoignage de la reconnaissance de son expertise par ses pairs au niveau international. Il précise lui-même que son métier, c’est lancer des ponts.

Ardennais ayant quitté Cherain pour mener à Liège ses humanités « latin-math » au Collège Saint-Servais, puis des études d’ingénieur à l’Université, Jean-Marie Cremer est un ingénieur civil en construction (1968) qui va mener de concert une carrière de chef d’entreprise et de formateur. Ingénieur chez Galère (1968-1973), il devient l’un des collaborateurs de René Greisch et se voit confier l’animation d’une équipe spécialisée dans la conception et l’étude des ouvrages d’art (1973-1984).

Co-fondateur du Beg SA (Bureau d’études Greisch) en 1984, il devient l’administrateur délégué de la « Société Greisch coordination et études » en 1990, puis de « Greisch Ingénierie sa » en 1991, avant de succéder à René Greisch. Administrateur délégué du « Beg » (2003-2009), co-fondateur et président du Conseil d’administration de « Canevas » (2004) spécialement dédiée à l’architecture, il se retrouve à la tête de plus de 100 personnes qui travaillent à différents volets de la construction – à la fois des activités d’ingénierie (constructions de ponts, etc.) et d’architecture et de génie civil –, avec comme objectif d’allier technique et esthétique. Après avoir assuré des heures de formation à l’Institut Gramme (-1995), Jean-Marie Crémer est associé aux travaux de l’Université de Liège, désigné comme chargé de cours à temps partiel (1998) et nommé professeur en masters (2007-2010).

Le pont de Ben-Ahin (1987), avec ses 16.000 tonnes de poussée, était une performance mondiale du fait de sa construction par rotation. Le pont de Wandre (1989), quant à lui, est d’emblée considéré comme l’un des plus beaux d’Europe. La construction du pont-canal de Houdeng par poussage d’une structure de 65.000 tonnes est une autre performance mondiale, comme la construction par lançage du pont de Millau.

Il est d’autres réalisations qui sont aussi remarquées et distinguées par plusieurs prix (prix de la Convention européenne pour la construction métallique 1987, médaille d’Or Gustave Magnel 1989, Prix de l’Urbanisme de Liège 1993, prix « Limburg 94 », etc.). D’autres récompenses sont attribuées à Jean-Marie Crémer comme le prix 1995 de l’Association française des Ponts et Charpentes, le prix IABSE 2005, le prix Albert Caquot 2009 de l’AFGC, la Médaille d’Or AILg 2011 du mérite industriel Alexandre Galopin, la fib Medal of Merit 2012, voire son admission comme membre de l’Académie royale de Belgique.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Principales réalisation

1985-1987 : pont de Ben-Ahin

1984-1989 : pont de Wandre

1990 : pont de Milsaucy

1990-1994 : viaduc de l’Eau-Rouge

1991-1995 : aménagement intérieur du Parlement wallon (ancien hospice Saint-Gilles)

1995 : bâtiment tri-facultaire de l’Université de Liège (Sart-Tilman)

1995-1998 : Moulins de Beez

1998 : aéroport/aérogare de Liège-Bierset

1998-1999 : agrandissement du stade du Standard de Liège

1997-2000 : pont du Pays de Liège, dit du Val Benoît et divers travaux sur la liaison E40-E25

1998-2000 : stabilisation du Pass, site du Crachet

1998-2000 : Institut de Mécanique et de Génie-Civil de l’Université de Liège (Sart-Tilman)

1998-2001 : Pont-Canal du Sart, à Houdeng

2003 : passerelle Céramique à Maastricht.

2003-2005 : viaduc TGV sur la Moselle (1510 mètres, le plus long de la ligne Est)

2007-2014 : nouvel hôpital de Charleroi

2009 : rénovation de huit ponts métalliques aux Pays-Bas

2010-2015 : écluse de Lanaye

Crahay Vincent

Socio-économique, Entreprise

Liège 08/01/1961

Depuis les années 1930, le puissant groupe Nestlé détenait une entreprise de fabrication de céréales pour enfants à Hamoir. Modifiant sa politique globale (en l’occurrence décentralisant sa production vers le Portugal et l’Espagne), Nestlé était décidé en 2005 à fermer définitivement son site de production en Wallonie et à licencier 140 travailleurs. Le désastre social se profilait à l’horizon quand Vincent Crahay propose de racheter l’entreprise en management buy out. Fin 2005, un plan social est âprement négocié, des prépensions sont accordées, une cellule de réinsertion (New Job) est mise en place par Nestlé avec l’aide des syndicats et de la Région wallonne, tandis qu’un gros quart du personnel se mobilise autour de celui qui avait été nommé directeur général du site Nestlé en février 2002 pour développer une nouvelle activité.

Ingénieur agro-alimentaire de formation, V. Crahay avait d’abord travaillé comme assistant au département « fermentation » aux Facultés agronomiques de Gembloux, avant d’être engagé comme ingénieur de production par « Chaudfontaine Monopole » (1983-1986). Recruté par la famille Marziale, il renforce les effectifs du glacier Mio à Chênée : directeur de la production, directeur de la qualité R&D, puis directeur de l’usine. Déjà à ce moment, il a pu mesurer les difficultés d’une entreprise familiale performante pour rester indépendante par rapport aux grands groupes multinationaux. Néanmoins, quand Nestlé l’invite à prendre la direction du site de Hamoir, il n’hésite pas (2002) et, moins de quatre ans plus tard, c’est lui qui rachète l’outil à Nestlé. Seul actionnaire, V. Crahay prend la responsabilité d’un projet industriel ambitieux en donnant vie à l’entreprise Belourthe. En 2015, dans le monde des céréales hydrolysées pour enfants, il s’agit d’un cas exceptionnel de producteur indépendant.

Disposant de la marque Ninolac, déposée depuis 2009, V. Crahay concentre les activités de sa société sur des produits de haute valeur ajoutée, s’appuie sur un département R&D performant, dispose d’un mode de production très automatisé, propose des produits très diversifiés et adaptés à la demande, et prospecte les marchés considérés comme périlleux, notamment avec l’aide des agents de l’AWEX, ou lors de missions économiques. De 27 personnes au départ, Belourthe a plus que doublé ses effectifs (80) et réalise un chiffre d’affaires à deux chiffres. L’encadrement s’est renforcé, tandis que Vincent Crahay poursuit le volet « commercial » en Afrique, en Asie, au Moyen Orient, en Europe (Portugal) avec un succès certain.

Durant l’été 2014, un important investissement a porté sur la construction d’un système de stockage de gaz naturel liquéfié (GNL) en collaboration avec Primagaz, afin de disposer d’une source d’énergie autonome et propre. Même s’il exporte 95% de ses produits et est présent dans 50 pays sur tous les continents, l’administrateur délégué de Belourthe ne passe pas inaperçu dans le paysage industriel de la Wallonie, où sa société puise l’essentiel de ses matières premières. En octobre 2014, la société Belourthe a été désignée « Entreprise de l’année 2014 » par EY, BNP Paribas Fortis et L’Écho, avant de recevoir « le prix wallon de l’Entreprenariat » décerné par l’Agence wallonne de Stimulation économique (ASE), des récompenses qui valorisent toute une équipe et son capitaine.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Coulon Marion

Académique, Pédagogie, Militantisme wallon

Aubechies 28/04/1907, Ath 02/03/1985

Directeur général de l’ancien département de l’Éducation nationale, Marion Coulon a été un rénovateur en matière d’enseignement, expert reconnu au niveau international, qui nourrissait pour la Wallonie un solide projet culturel régional spécifique, fondé sur le principe de l’autonomie.

Issu d’un milieu rural, Marion Coulon s’oriente vers le métier d’enseignant. Diplômé de l’École normale primaire de Mons, puis de l’École normale secondaire de Nivelles, instituteur à Pâturages, enseignant à l’Institut pour Aveugles de Ghlin, régent à l’École moyenne de Molenbeek, ses dons intellectuels et sa puissance de travail l’incitent à poursuivre des études de Philologie romane qu’il achève brillamment à l’Université libre de Bruxelles, en 1934.

Jeune Président de la Fédération de l’Enseignement normal (1939), Marion Coulon rédige pendant la guerre, les six volumes de l’ouvrage iconoclaste et novateur qui consacre sa réputation pédagogique Jeunesse à la dérive (6 vol., Mons, Silène, 1940-1948). Dans un style incisif, ce pédagogue dérangeant dénonce les faiblesses du système éducatif en place, et propose des réformes pédagogiques qui sont mises en œuvre au ministère de l’Éducation nationale (1945-1972). La promotion de l’enseignement technique constitue pour Marion Coulon, une priorité absolue de l’action pédagogique. L’École normale ménagère et agricole, aménagée dans le parc d’Irchonwelz, près d’Ath (1948) fait figure d’école modèle.

Professeur à l’École normale de l’État à Mons, conseiller pédagogique (1945), inspecteur (1946), inspecteur général (1958), directeur général des services de programmation et de documentation du ministère de l’Éducation (1972-1978), Marion Coulon exerce des responsabilités sur le plan international : délégué de la Belgique aux conférences de l’Unesco (1955) ; président du Conseil du Bureau international de l’Éducation, à Genève (1960) ; expert de l’Unesco à la Consultation mondiale de Stockholm (1971).

Francophile passionné, militant wallon (il prend notamment part au Congrès national wallon de 1945), partisan farouche de l’autonomie culturelle, il est l’animateur enthousiaste de la Fondation Charles Plisnier à partir de 1956, où il publie plusieurs cahiers (L’autonomie culturelle en Belgique, n°3 ; Le souvenir d’Albert Mockel et l’origine du mot Wallonie, n°6). Si le second s’inspire de son mémoire de licence, le premier est une référence incontournable pour la compréhension de la dimension culturelle du problème wallon. En juin 1976, il figure parmi les 143 signataires de la Nouvelle Lettre au roi pour un vrai fédéralisme, destinée à dénoncer l’extrême lenteur mise dans l’application de l’article 107 quater de la Constitution et à plaider en faveur d’un fédéralisme fondé sur trois Régions : Bruxelles, Flandre et Wallonie.

Président-fondateur de la Maison culturelle d’Ath (1978), vice-président du Cercle d’Archéologie d’Ath (1955-1985), ce défenseur de la culture française fut honoré du titre de Commandeur de l’Ordre des Palmes Académiques (France, 10 mars 1984).

Sources

Jean-Pierre DELHAYE, Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2000, t. I, p. 379

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. IV, p. 291

Jean DUGNOILLE, dans Nouvelle Biographie nationale, t. IV, p. 76-78

Paul Delforge