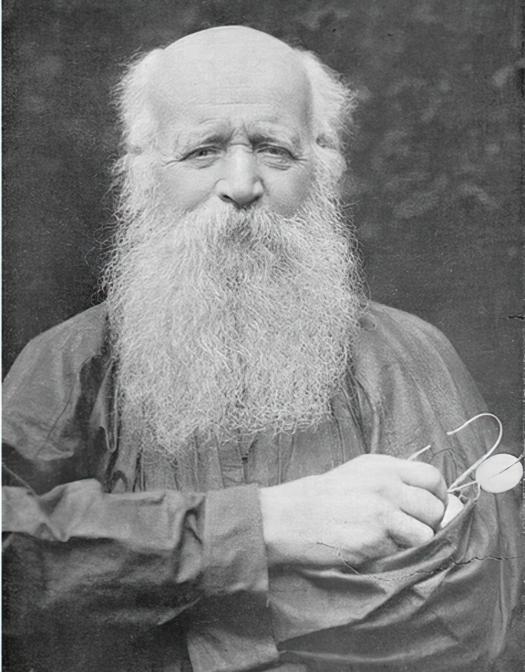

Defoin Arthur

Politique

Anseremme 7/10/1865, Dinant 17/02/1928

Lors de l’invasion allemande d’août 1914, l’envahisseur commet de nombreuses exactions à l’encontre des civils dans les villes et communes de l’est du pays wallon : incendies, pillages, exécutions sommaires, etc. marquent la bataille dite des frontières. Avec 674 civils exécutés et plus d’un millier de maisons détruites au soir du 23 août, Dinant est la cité la plus meurtrie de Wallonie. Comme d’autres maires du pays wallon, Arthur Defoin est resté à son poste au lendemain de l’ultimatum allemand et a tout fait pour maintenir l’ordre en signant une ordonnance de police dès le 4 août. Incitant la population locale à garder son calme, à ne pas se rassembler et à déposer armes et moyens de diffusion au bureau de police le plus proche, il a obéi aux injonctions venant de Bruxelles. Le 6 août, il rappelle aux civils qu’ils ne peuvent en aucun cas s’attaquer aux soldats ennemis. Malgré ses efforts, il ne peut éviter la mise à sac de sa ville par les Allemands. Lui-même est d’ailleurs victime des exactions de l’envahisseur.

La position stratégique de Dinant en fait un objectif névralgique tant pour les Français qui ne veulent pas perdre cet ancrage sur la Meuse, que pour les Allemands qui entendent contrôler tous les ponts sur le fleuve. Au lendemain d’une confrontation violente entre les deux armées, les troupes saxonnes s’en prennent aux civils dinantais et, mutatis mutandis, font revivre à la cité un drame aussi atroce qu’en 1466, lorsque les Bourguignons incendièrent la cité mosane. Impuissant face à la fureur allemande alimentée par une peur panique de pseudo francs-tireurs (23 août), Arthur Defoin est retenu comme otage dès le soir du 23 août, « par mesure de sécurité », avec d’autres notables. Ensuite, les Allemands vont retenir 33 ecclésiastiques prisonniers à Marche, tandis que sont envoyés en Allemagne, à Cassel précisément, 416 civils dont Arthur Defoin, l’échevin Léon Sasserath, une dizaine de magistrats, les employés de la prison, des professeurs du collège communal, et bien d’autres, jeunes et vieux. Sans enquête, interrogatoire ni jugement, ils sont maintenus en détention à Cassel pendant trois mois.

Finalement, aucune charge n’étant retenue contre lui (ni d’ailleurs contre ses 400 compagnons d’infortune), Arthur Defoin est autorisé à quitter Cassel et à rentrer à Dinant. Il y revient fin novembre et retrouve ses fonctions exercées. En son absence, le premier échevin catholique, François Bribosia, avait assuré l’intérim. Comme de nombreux autres « maïeurs » de Wallonie sous l’occupation, Defoin va veiller au ravitaillement et à la « tranquillité » de ses administrés traumatisés par les événements, assurer une sépulture pour les nombreux défunts, et commencer à reconstruire un tissu social. Mais en 1915, il entre en conflit avec le Comité provincial d’Alimentation et préfère démissionner et se retire de la vie politique. À nouveau, le catholique Bribosia assure l’intérim. En janvier 1919, Defoin remet officiellement sa démission au roi. Il n’a pas changé d’avis.

Membre du parti libéral, élu conseiller communal de Dinant lors des élections d’octobre 1911 qui avaient vu le succès des socialistes et des libéraux partout en Wallonie, Arthur Defoin était jusque-là un commerçant spécialisé dans le secteur du bois. Depuis les années 1890, il possédait une scierie dans le quartier sud de la ville, société qu’il avait constituée après avoir exercé le métier de batelier, qui était aussi celui de son père. Son expérience politique fut de courte durée mais mouvementée. Depuis la démission du bourgmestre Ernest Le Boulengé (1910), Dinant se cherchait un successeur. Victorien Barré fut poussé par le choix des électeurs en octobre 1911 ; en même temps que ce dernier devenait bourgmestre, Defoin devenait échevin. Mais en février 1914, pour convenance personnelle, le libéral Victorien Barré démissionne. En avril 1914, Arthur Defoin héritait alors de l’écharpe maïorale, en ignorant tout de ce qui l’attendait...

Sources

Informations communiquées par M. Coleau, archiviste à Dinant

M. TSCHOFFEN, Le sac de Dinant et les légendes du livre blanc allemand du 10 mai 1915, Leyde, 1917

http://www.dinant.be/patrimoine/histoire-dinantaise/sac-du-23-aout-1914

http://www.matele.be/le-carnet-bribosia-un-document-historique-majeur (s.v. septembre 2014)

Chanoine Jean SCHMITZ et Dom Norbert NIEUWLAND, Documents pour servir à l’histoire de l’invasion allemande dans les provinces de Namur et de Luxembourg, Bruxelles, Paris, Librairie nationale d’art et d’histoire, G. Van Oest & Cie, 1922, t. IV, quatrième partie, Le combat de Dinant, II. Le sac de la ville, p. 29, 269-274

Paul Delforge

Declercq François-Joseph

Socio-économique, Entreprise

Givry 06/11/1806, Namur 21/03/1898

Près d’un siècle après l’ouverture à Tournai, par Peterinck, de la fameuse Manufacture impériale et royale (1751), François-Joseph Declercq décide de fonder sa propre « Manufacture de Porcelaines de Baudour » (février 1843) : il achète en effet l’année précédente une partie de la petite fabrique de carreaux, de poteries et de tuiles installée à Baudour, qu’il transforme pour produire de la porcelaine à pâte dure. Le parcours de cet industriel hennuyer du XIXe siècle reste cependant chaotique ; il n’en reste pas moins qu’il venait de donner naissance à une activité qui sera pratiquée à Baudour jusqu’à la fin du XXe siècle. Il prendra ensuite la tête de la Faïencerie de Nimy, puis créera sa propre société, près de Mons, Les Grands Pilastres. Si les affaires ne furent pas toujours heureuses, Declercq apporta à la porcelaine et à la faïencerie de Wallonie des progrès techniques de grande importance qui dépasseront le XIXe siècle.

On ignore quasiment tout des 30 premières années de l’existence de Fr-J. Declercq ; en 1835, il est à la tête d’un commerce de céramiques et cristaux à Mons et, cinq ans plus tard, on le retrouve employé à Hal dans la porcelainerie dite de l’Estroppe. En 1842-1843, celui qui apparaît comme un spécialiste de la peinture sur porcelaine réalise un projet ambitieux : à partir de ses propres fours installés à Baudour, grâce à son savoir-faire, il donne une forte impulsion à son activité industrielle et commerciale. Associé à différents partenaires, dont Nicolas Defuisseaux (entre 1844 et 1848), Declercq agit en tant que « directeur-gérant » et acquiert, en 1847, les droits d’un brevet français pour un appareil permettant de cuire au charbon la porcelaine dure. Par ailleurs, il fait encore œuvre de pionnier quand il remplace le koalin, que l’on ne trouve pas en pays wallon, par de l’eurite, que l’on trouve en abondance du côté de Nivelles.

Très vite, une médaille de Vermeil lors d’une exposition belge sanctionne le résultat des progrès techniques de son entreprise. La baisse du coût de production, ainsi que la concurrence de deux autres manufactures proches, entraînent aussi la diminution du prix des produits réalisés et les débouchés s’élargissent. Créatif et entouré d’ouvriers recrutés avec soin, il réalise des pièces de porcelaines variées, qui sont actuellement fort recherchées. Fondateur d’une caisse d’épargne, d’une caisse de prévoyance et d’une école « gardienne » à Baudour, Declercq apparaît comme un industriel paternaliste, prêt à faire fortune à Baudour quand, en 1848, l’association Declercq-Defuisseaux est dissoute, le second devenant seul propriétaire et poursuivant les activités avec beaucoup de succès.

Quant à Fr-J. Declercq, il relève le défi de relancer une autre faïencerie, celle de Nimy, créée en 1789, prospère tout un temps, mais qui est au bord de la faillite depuis quelques mois déjà. À partir de septembre 1848, Declercq devient le directeur d’une société, la Faïencerie de Nimy, aux mains de quatre investisseurs (dont Jean-Pierre Mouzin de la Faïencerie Kéramis et le maître-potier Théophile Lecat) qui lui font confiance. Pendant trois ans, il y diversifie la production avec succès, mais les propriétaires décident de vendre et Declercq repart dans une nouvelle aventure. Il acquiert un autre établissement, Les Grands Pilastres, aux portes de Mons (1851). Sa production est de grande qualité, valant par sa taille, sa forme comme par sa décoration. Les spécialistes épinglent notamment une paire de grands vases en porcelaine polychrome, de 65 cm de haut, de style Louis-Philippe, conservés à l’Hôtel de Ville de Mons. Mais l’artiste se révèle finalement un investisseur malheureux : en 1859, il doit tout vendre pour combler des dettes et hypothèques. Il poursuit encore quelque activité, à Nimy, Watermael-Boitsfort (1870), avant de se retirer définitivement à Namur.

Sources

Karl PETIT, dans Biographie nationale, t. 39, col. 236-239

Muriel DECONINK, Toni CAPORALE, La manufacture de Porcelaine de Baudour. 1842-1977, Boussu, 1993

Karl PETIT, Faïences et porcelaines anciennes en Hainaut, Mons, 1973, p. 24, 55-58, 60-67

Paul Delforge

de Sélys Longchamps Hector

Politique

Paris 03/11/1878, Ixelles 12/01/1957

Troisième fils de Walthère et petit-fils de (Michel-)Edmond, Hector de Sélys-Longchamps est né à Paris au moment où son père séjourna entre voyage au Brésil et études dans les prestigieuses institutions françaises. De père et de son grand-père, Hector hérita de leur goût pour la politique. Ayant grandi dans le domaine familial d’Halloy où se déplaçaient les précepteurs (dont le jeune Joseph Bidez), le jeune châtelain sort peu de sa campagne, mais dispose d’une multitude de livres d’histoire, de philosophie, de sociologie dans la bibliothèque paternelle. Ils vont l’aider à préparer ses cours de Droit à l’Université de Liège.

Docteur en Droit, avocat inscrit au barreau de Liège avant de rejoindre celui de Bruxelles, Hector de Sélys Longchamps a suivi son père dans son engagement wallon. Avant la Grande Guerre, il représente déjà l’arrondissement de Dinant-Philippeville à l’Assemblée wallonne (1912-1914), et il en restera membre de 1919 à 1940. Il est aussi l’un des fondateurs de la Garde wallonne qu’il préside avant la Première Guerre mondiale. En septembre 1912, il est nommé membre du comité exécutif de la Ligue wallonne de Liège, présidée par Julien Delaite. Par les conférences qu’il donne « dans les campagnes », il contribue à la diffusion de l’idée wallonne et à la création de ligues wallonnes locales. En 1914, il préside la Garde wallonne (de Liège) et il semble prendre la parole lors du congrès wallon qui se déroule à Verviers.

Sans doute réfugié en France entre 1914 et 1918, il revient au pays et se présente au premier scrutin organisé selon le principe du suffrage universel, principe que réclamait son père depuis plus de trente ans. En 1919, il devient député libéral de l’arrondissement de Dinant-Philippeville (1919-1921) ; il rate sa réélection en 1921, mais retrouve la Chambre des représentants de 1925 à 1929. En 1921, il est membre du bureau permanent de l’Assemblée wallonne et de la Commission du “ statut politique belge ”. À ce titre, il préconise une réforme administrative fondée sur l’élargissement des pouvoirs des conseils provinciaux et approuve la « proposition Remouchamps » du vote bilatéral. Il n’est guère attiré, alors, par une formule fédéraliste.

Du 14 décembre 1932 au 13 avril 1936, Hector de Sélys Longchamps siège à nouveau comme parlementaire ; il a bénéficié d’un mandat de sénateur provincial namurois. Par ailleurs, il est président d’honneur du Cercle des XV, association présidée par Lambiotte, qui a été créée pour la sauvegarde des Souvenirs historiques de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Il n’exercera plus de mandat après 1936. Il deviendra le secrétaire général du Conseil de la coopération douanière (fonction qu’il exerce jusqu’en 1953).

Après la Seconde Guerre mondiale, au moment où le Parlement s’apprête à appliquer en pure et simple arithmétique électorale à la représentation parlementaire les conséquences du recensement de population de 1947, Hector de Sélys-Longchamps signe la pétition La Wallonie en alerte à l’instar de 52 autres académiciens et professeurs d’université soucieux d’éviter la minorisation politique permanente de la Wallonie.

Sources

Paul DELFORGE, Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2000, t. I, p. 476

Histoire du Sénat de Belgique de 1831 à 1995, Bruxelles, Racine, 1999, p. 400

Paul BRIEN, dans Annuaire de l’Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles, 1965, p. 78-93

Mandats politiques

Député (1919-1921, 1925-1929)

Sénateur (1932-1936)

Paul Delforge

de Sélys Longchamps Marc

Science, Biologie

Paris 30/06/1875, Woluwé-Saint-Lambert 11/05/1963

Fils aîné de Walthère et petit-fils de (Michel-)Edmond, Marc de Sélys-Longchamps est né à Paris au moment où son père séjourna entre voyage au Brésil et études dans les prestigieuses institutions françaises. De son grand-père, Marc hérita de la curiosité pour la zoologie et se spécialisa dans la biologie marine. Marc de Sélys-Longchamps est ainsi l’un des biologistes wallons les plus importants de sa génération ; entre 1936 et 1948, il est désigné comme secrétaire perpétuel de l’Académie royale de Belgique.

Ayant grandi dans le domaine familial d’Halloy où se déplaçaient les précepteurs (dont le jeune Joseph Bidez), le jeune châtelain sort peu de sa campagne dont il découvre la faune et la flore, tout en se préparant aux cours de la Faculté des Sciences de l’Université de Liège. Formé auprès d’Édouard Van Beneden qui entretenait une solide amitié avec Edmond de Sélys, Marc de Sélys devient docteur en Sciences de l’Université de Liège avec une thèse sur les phoronis (1901) et, grâce à une bourse de voyage du gouvernement, se rend dans les stations méditerranéennes de biologie marine où les phoronis sont récoltés.

Intégré dans les réseaux de spécialistes de l’époque, auteur d’un ouvrage de référence sur les phoronis en 1907, il entre en contact suivi avec le professeur Auguste Lameere à l’Université libre de Bruxelles où va se poursuivre sa carrière. Assistant au service de zoologie, il remplace progressivement Auguste Lameere dans une série de cours et, après la Première Guerre mondiale qu’il passe en France, il est chargé de cours à la Faculté des Sciences de l’Université libre de Bruxelles (embryologie, morphologie animale). Là, avec Paul Brien, il maintient la tradition et la discipline d'une zoologie pure.

Membre de la Société zoologique de Londres, on lui doit de nombreuses monographies dans lesquelles il s’attèle à distinguer des groupes zoologiques complexes. Comme (Michel-) Edmond, il sera tour à tour correspondant (1925), puis membre de l’Académie royale de Belgique (1929), avant d’occuper non pas une direction de section, mais le poste de Secrétaire perpétuel (du 5 mai 1936 au 30 juin 1948). Cette responsabilité l’oblige à abandonner sa charge de cours à l’Université libre de Bruxelles.

Sources

Paul BRIEN, dans Biographie nationale, t. 37, col. 727-736

Paul BRIEN, dans Annuaire de l’Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles, 1965, p. 78-93

(http://www2.academieroyale.be/academie/documents/DESELYSLONGCHAMPSMarcAureleGracchus8725.pdf ) (s.v. décembre 2014)

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. IV, p.

Félix PLATEAU, Notice sur la vie et les travaux de Michel-Edmond de Sélys Longchamps…, Bruxelles, Académie, 1902, p. 44-59

Pour sa production scientifique, cfr Paul BRIEN, dans Annuaire de l’Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles, 1965, p. 94-137

de Sélys Longchamps Walthère

Politique

Liège 21/12/1846, Les Planches ou Territet (Suisse) 31/12/1912

Fils cadet de Michel Edmond de Sélys Longchamps et frère de Raphaël, Walthère étudie le Droit à l’Université de Liège et en devient docteur en 1870. Comme son père, il s’intéresse aussi aux Sciences, qu’il étudie à l’Université de Liège où il décroche aussi un diplôme. Dans la famille de Sélys, il est le premier Docteur en Sciences.

Dans les années 1870, il séjourne à Paris où il suit les cours du Museum, du Collège de France et de la Sorbonne. En 1872, il a la chance de participer à une expédition au Brésil et d’y accompagner notamment le professeur Van Beneden. Il en ramènera des notes, qui seront publiées, et qui témoignent que l’intérêt de Walthère de Sélys est davantage tourné vers la politique que vers les sciences, même s’il ramène de nombreux témoignages et observations bien utiles à son père.

Quand il quitte Paris, il s’installe d’abord à Bruxelles, puis vient s’établir à Halloy (Ciney) au milieu des années 1880, dans la propriété dont a hérité sa mère au décès du géologue J-B. d’Omalius (grand-père maternel de Walthère).

Favorable au suffrage universel, Walthère de Sélys est curieux de philosophie, d’histoire politique ; il se constitue une importante bibliothèque où J-J. Rousseau occupe une bonne place. Anticlérical, défenseur des idées libérales progressistes, il ne cache pas qu’il soutient fortement les revendications ouvrières depuis le printemps wallon de 1886. Il est aussi surnommé le Tolstoï du Condroz en raison de ses actions en faveur des paysans de sa région.

En 1896, il se présente au suffrage capacitaire des électeurs, tempéré par le vote plural : candidat en province de Namur, il est élu au Sénat où il retrouve ainsi son père qui y exerce ses quatre dernières années. Réélu régulièrement à partir de 1900 dans la circonscription électorale de Namur-Dinant-Philippeville, Walthère de Sélys Longchamps est membre du comité de patronage du Congrès wallon qui se tient à Liège en 1905. Il est présent à celui de Bruxelles en 1906 et est repris dans la liste des adhérents au Congrès wallon qui se tient début juillet 1912 à Liège.

En raison de son décès subi fin juillet 1912, on ne sait s’il aurait été parmi les fondateurs de l’Assemblée wallonne en octobre. À l’annonce de sa disparition, Louis Bertrand lui rend un vibrant hommage dans Le Peuple, tandis que Le Soir rappelle qu’il fut « un anti-flamingant convaincu ».

Sources

Paul DELFORGE, Jean-Pol HIERNAUX, dans Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2003, cédérom

Histoire du Sénat de Belgique de 1831 à 1995, Bruxelles, Racine, 1999, p. 400

http://nl.wikipedia.org/wiki/Walth%C3%A8re_de_Selys_Longchamps (s.v. décembre 2014)

Paul BRIEN, dans Annuaire de l’Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles, 1965, p. 78-84

de Sélys Longchamps Michel-Edmond

Politique, Science, Biologie

Paris 25/05/1813, Liège 11/12/1900

Ayant vécu dans le château familial construit en style Empire entre 1805 et 1815 par l’entrepreneur liégeois Duckers et le sculpteur parisien Mongin, d’après les plans de l’architecte parisien Aimé Dubois, le jeune baron Edmond de Sélys Longchamps hérite de son père (Michel-Laurent) un goût manifeste pour la politique, tandis que le cadre enchanteur du parc familial lui permet très vite d’observer la faune et la flore, et d’entreprendre très jeune des collections d’oiseaux, d’œufs de lépidoptères, des herbiers, bref de se passionner pour la botanique et la zoologie. Michel-Edmond de Sélys-Longchamps sera considéré comme un entomologiste, un ornithologue et un mammalogiste dont les travaux ont compté au XIXe siècle.

Instruit par des précepteurs cultivés et enrichissant sa curiosité pour les sciences naturelles par de nombreuses lectures personnelles, il n’a pas d’âge quand il réalise ses premières études ; il établit des catalogues précis et rigoureux, et propose de nouvelles méthodes de classement. Tout au long de son existence, il va ainsi classifier, abandonnant très progressivement Linné pour adopter la théorie du transformisme. Sans cesse, à partir de 1842, il enrichit son étude La Faune de Belgique, tout en complétant ses nombreuses collections. En 1854, il propose d’envisager la distribution géographique des animaux selon une division de la Belgique en sept zones.

Son mariage en 1838 avec la fille du géologue Jean-Baptiste d’Omalius facilitera ses contacts avec le monde scientifique. Avec Pierre-Joseph Van Beneden, de Sélys peut être considéré comme l’un des fondateurs de la zoologie dans la toute jeune Belgique. « Contemporains, confrères et amis, Van Beneden et de Sélys se partagèrent en quelque sorte la tâche : Van Beneden étudiant principalement les animaux marins (…) sans négliger le côté systématique, insistant sur leur anatomie et leur embryologie ; de Sélys porta au contraire son attention sur les vertébrés et les arthropodes de l’intérieur, mammifères terrestres, oiseaux, poissons d’eau douce, lépidoptères, orthoptères, névroptères, odonathoptères, traitant son sujet en naturaliste descripteur se préoccupant des caractères extérieurs, de la distribution géographique, etc... Les résultats de leurs investigations se complètent l’un l’autre et forment un ensemble magnifique » (Florilège, p. 800). En 1855, il est désigné à la présidence de la Société entomologique de Belgique nouvellement créée. Correspondant (1841), puis membre de l’Académie royale de Belgique (1846), il est nommé directeur de la Classe des Sciences en 1854 et 1879.

Passionné et curieux, l’adolescent s’est aussi enthousiasmé pour la « Révolution de 1830 » et n’a pas caché pas sa préférence pour un régime républicain. Adulte, il se fait le défenseur des idées démocratiques, libérales et reste partisan des principes républicains, du moins jusqu’au second empire. Il aura l’occasion de croiser la route du penseur italien Mazzini, du révolutionnaire hongrois Kossuth et de l’historien polonais Lelewel contraint à l’exil.

En 1842, il obtient le droit de siéger au conseil communal de Waremme ; il y sera constamment réélu jusqu’à la fin du siècle et se fera un point d’honneur de participer aux séances. Élu conseiller provincial, dans le canton de Waremme, en en 1846, l’année du premier Congrès libéral où il prend une part active, il ne reste pas longtemps dans l’assemblée liégeoise qu’il quitte en 1848 pour siéger à la Chambre des représentants ; l’expérience est de plus courte durée encore : désigné le 13 juin en remplacement de P. Eloy de Burdinne, il démissionne le 5 novembre 1848. Quand il entre au Sénat, en 1855, encore en remplacement de P. Eloy de Burdinne, c’est par contre pour 45 ans ! De 1880 à 1884, soit la dernière législature où le parti libéral détient la majorité, Edmond Michel de Sélys-Longchamps préside la Haute Assemblée. Durant son mandat, il porte une attention particulière « à l’amélioration des conditions d’existence des classes laborieuses » (Micheels). Quand il annonce sa démission en 1900, d’importantes manifestations sont organisées en son honneur. L’homme politique et le scientifique sont associés dans les hommages.

Le nom « de Sélys Longchamps » est perpétué par Raphaël qui reste propriétaire du domaine de Longchamps, et par Walthère qui habitera le château d’Halloy, propriété maternelle depuis le décès du géologue J-B. d’Omalius.

Sources

Henri MICHEELS, dans Biographie nationale, t. 22, col. 192-199

Félix PLATEAU, Notice sur la vie et les travaux de Michel-Edmond de Sélys Longchamps…, Bruxelles, Académie, 1902, p. 44-59

Histoire du Sénat de Belgique de 1831 à 1995, Bruxelles, Racine, 1999, p. 400

Florilège des Sciences en Belgique, Bruxelles, 1968, t. I, p. 799-824

Paul BRIEN, dans Annuaire de l’Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles, 1965, p. 69-78

Jean-Luc DE PAEPE, Christiane RAINDORF-GÉRARD (dir.), Le Parlement belge 1831-1894. Données biographiques, Bruxelles, 1996, p. 233-234

Jules COEN, M. E. de Sélys Longchamps, 1813-1900, gentilhomme, savant et démocrate, Waremme, 1981

http://wiki.arts.kuleuven.be/wiki/index.php/Selys_Longchamps,_Michel-Edmond_baron_de_%281818-1900%29 (s.v. décembre 2014)

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. IV, p. 20-21, 28

La Vie wallonne, 4e année, XL, 15 décembre 1923, p. 145-164

Mémorial de la Province de Liège, 1836-1986, Liège, 1987, p. 186

Lionel JONKERS, 1914-2014. Cent ans de mayorat à Waremme, s.l., s.d. [2014], p. 21

Grands hommes de Hesbaye, Remicourt, éd. du Musée de la Hesbaye, 1997, p. 21-24

Nicole CAULIER-MATHY, Nicole HAESENNE-PEREMANS (éd.), Une vie au fil des jours : journal d’un notable politicien et naturaliste Michel Edmond de Sélys Longchamps (1813-1900), Bruxelles, Académie, 2008

Mandats politiques

Conseiller communal de Waremme (1841-1900)

Conseiller provincial (1846-1848)

Député (1848-1850)

Sénateur (1855-1900)

Paul Delforge

de Sélys Longchamps Michel-Laurent

Politique, Révolutions

Liège 10/02/1759, Liège 25/04/1837

Le parcours politique de Michel-Laurent de Sélys Longchamps est étroitement lié aux multiples péripéties politiques et militaires qui bouleversent radicalement le cadre institutionnel du pays wallon au tournant des XVIIIe et XIXe siècles. Né dans une famille aristocratique hesbignonne, grande propriétaire terrienne au sein de la principauté de Liège, il mourra citoyen belge après avoir servi les intérêts de son « pays » sous le régime français et orangiste.

Si on lui prête des amitiés avec Fabry et Chestret, Michel-Laurent de Sélys Longchamps ne joue aucun rôle dans l’heureuse révolution liégeoise de 1789. Trois ans plus tard, lorsque les armées de Dumouriez proclament la souveraineté du peuple dans le pays wallon après leur victoire à Jemappes, de Sélys apparaît comme conseiller suppléant lors du tout premier vote démocratique jamais organisé dans le bassin liégeois (décembre 1792). Le jeune noble veut renoncer à son statut de privilégié et embrasser la cause républicaine. Mais à peine la réunion de Liège à la France était-elle votée que « les Impériaux » faisaient leur retour, obligeant de Sélys à trouver refuge loin de chez lui. Il rentre dans le sillage des armées républicaines, victorieuses à Fleurus. Quand le pays de Liège est organisé en département de l’Ourthe, de Sélys se voit confier la mission d’organiser le canton de Saint-Trond, là où se situe l’essentiel de ses propriétés (octobre 1795). Quand la ville de Liège est dotée d’une municipalité, dont les membres sont alors désignés par les représentants de Paris, de Sélys est choisi, avant d’être élu par ses pairs à la présidence (décembre 1795- mai 1797). En 1797, la première élection municipale libre est organisée à Liège et de Sélys est élu par le peuple cette fois (mai) et confirmé à la présidence : en dépit de ce soutien, il démissionne quasi immédiatement tant de la présidence que de l’assemblée (21 mai 1797).

Il fait sa réapparition en mai 1800 quand le préfet de l’Ourthe suspend de ses fonctions la municipalité liégeoise et nomme de Sélys à une présidence provisoire avant de l’installer officiellement comme maire de Liège. Après deux années (19 juin 1800-14 avril 1802), il quitte l’hôtel de ville de Liège pour siéger à Paris. Au Corps législatif, il va représenter le pays de Liège du 27 mars 1802 au 1er juillet 1807. De son passage à Paris, deux événements méritent d’être cités, l’un d’ordre privé, l’autre d’ordre politique. D’une part, il épouse une Parisienne, fille de diplomate (1808) ; le couple aura des enfants dont Michel-Edmond qui deviendra à la fois homme politique et un scientifique important ; d’autre part, Michel-Laurent vote contre la prolongation à vie des pouvoirs du premier consul qu’il avait cependant accueilli à Liège, le 1er août 1802.

De retour à Liège, il reste actif dans la vie de la cité ; ainsi est-il, durant l’été 1814, l’un des délégués envoyés auprès du représentant prussien afin de dénoncer l’imposition financière que le nouvel occupant veut prélever dans le nouveau gouvernorat général du Bas-Rhin. Après Waterloo et en application des traités de Paris, quand se constitue le nouveau Royaume-Uni des Pays-Bas (1815), de Sélys est nommé au sein des États provinciaux de Liège ; ensuite, il retrouve l’hôtel de ville de Liège en tant que membre du Conseil de Régence de 1819 à 1821, moment où il démissionne à nouveau. Assurément, le régime orangiste ne rencontre pas son assentiment ; du moins est-ce ainsi que l’on peut interpréter sa présence, le 15 septembre 1830, au sein d’un comité consultatif « de secours » chargé de veiller à la sureté publique, au moment où les volontaires liégeois sont partis combattre les troupes « hollandaises » à Bruxelles. Quand l’indépendance belge est proclamée, de Sélys est l’un des 19 députés de la province de Liège appelés à siéger au Congrès national. Représentant du district de Waremme, il participe aux travaux et discussions sur la mise en place d’un nouvel État. Partisan d’un système monarchique, il vota l’exclusion à vie des membres de la maison d’Orange-Nassau ; celui qui avait contribué à l’organisation de la consultation populaire sur la réunion à la France et avait été maire de Liège ne pouvait que soutenir la candidature du duc de Nemours, avant de se prononcer en faveur de Surlet de Chokier comme chef de l’État.

Retiré de la politique, il finit ses jours dans le château qu’il s’était fait construire en style Empire, entre 1805 et 1815, par l’entrepreneur liégeois Duckers et le sculpteur parisien Mongin, d’après les plans de l’architecte parisien Aimé Dubois.

Sources

http://www.assemblee-nationale.fr/sycomore/fiche.asp?num_dept=14211

Eugène DUCHESNE, dans Biographie nationale, t. 22, col. 188-192

Paul BRIEN, dans Annuaire de l’Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles, 1965, p. 69-71

Mandats politiques

Conseiller suppléant de la municipalité de Liège (décembre 1792-mars 1793)

Membre et président de la municipalité de Liège (1795-1797)

Maire de Liège (1800-1802)

Député du département de l’Ourthe au Corps législatif (1802-1807)

Membre des États provinciaux de Liège (1815)

Membre du Conseil de Régence de Liège (1819-1821)

Délégué de Waremme au Congrès national (1830-1831)

Paul Delforge

de Rossius Fernand

Politique, Révolutions

Liège 28/06/1831, Liège 29/11/1885

Les Aciéries d’Angleur constituent la plus belle réalisation de Fernand de Rossius. À l’origine davantage tourné vers le Droit que vers les Affaires, ce fils de très bonne famille liégeoise avait réussi à fédérer autour de lui une série de compétences pour se lancer dans le métier de l’acier.

Par sa naissance, Fernand de Rossius(-Orban) est d’emblée plongé dans le monde politique et industriel liégeois auquel le XIXe siècle apporte fortune et prospérité. Il est le premier à faire des études et, en tant que docteur en Droit de l’Université de Liège (1857), il sera membre du barreau de Liège de 1857 à 1873. Mais la politique et l’industrie l’attirent davantage. En 1866, au moment où l’arrondissement de Liège bénéficie d’un siège supplémentaire, il s’en empare, pour défendre le programme libéral, jusqu’en 1882 année où il est remplacé par Émile Jamme.

Juriste, de Rossius se met d’abord au service des affaires familiales et est administrateur de plusieurs sociétés appartenant au cercle des Orban, tant dans l’énergie, que dans le textile et la sidérurgie. Ne se contentant pas de l’héritage et des facilités qui lui sont offerts, Fernand de Rossius saisit l’opportunité que représente le réseau étroit qui unit sa famille et sa belle-famille. Par son mariage, il est devenu le gendre d’Auguste Gillon, professeur à l’Université de Liège et industriel créateur de la Fabrique de Fer du Val Benoît. Il réunit dès lors des ingénieurs, banquiers, industriels et politiques de son entourage (des Orban, Nagelmackers, voire Pastor, l’ancien directeur général de Cockerill) et il crée, en 1871, « les Aciéries d’Angleur ». Cette société en nom collectif et en commandite dont de Rossius est le directeur-gérant deviendra Société anonyme en 1878 et utilisera, dès 1880, le révolutionnaire procédé Thomas pour la production de l’acier. Avant son décès soudain, Fernand de Rossius avait réussi à attirer quelques industriels verviétois, et leurs capitaux, dans une aventure qui s’avèrera exceptionnelle.

Sources

Jean-François POTELLE (dir.), Les Wallons à l’étranger, hier et aujourd’hui, Charleroi, Institut Destrée, 2000, p. 200

Nicole CAULIER-MATHY, dans Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 213-214

Jean-Luc DE PAEPE, Christiane RAINDORF-GERARD (dir.), Le Parlement belge 1831-1894. Données biographiques, Bruxelles, 1996, p. 221

Mandats politiques

Conseiller communal de Liège (1862-1863)

Député (1866-1882)

Paul Delforge

de Rossius, dit de Rossius-Orban Charles

Politique, Socio-économique, Entreprise

Liège 15/05/1799, Liège 26/05/1870

Par son mariage avec Marie-Jeanne Orban (1827), Charles de Rossius quitte son appartenance à une ancienne famille noble de la principauté de Liège pour entrer dans le monde des puissants industriels qui marqueront l’histoire de la Wallonie au XIXe siècle. Gendre du puissant Henri Joseph Orban, non dénué de moyens financiers, il est associé à la gestion des nombreuses entreprises liégeoises, principalement en tant qu’administrateur. Orangiste en raison des perspectives financières et industrielles que le roi Guillaume laissait envisager, de Rossius se rallie rapidement aux nouvelles institutions et se fait un défenseur convaincu des idées libérales, restant ainsi fidèle au principe de libre-échange. Au lendemain de la signature du Traité de Londres, il devient le représentant des Pays-Bas auprès des Liégeois : il est le premier consul établi en bord de Meuse, fonction qu’il exercera de 1845 à son décès, en 1870.

Sa fortune lui aurait permis de se présenter au Sénat ; il préféra se faire élire au conseil provincial de Liège (1844-1868), en en devenant le vice-président (1851), puis surtout le président de 1855 à 1868. Vice-président de la chambre de commerce de Liège, membre du jury des expositions de Bruxelles (1847), de Londres (1855) et de Paris (1867), président de la Société d'Émulation, président de l'Association pour l'encouragement des beaux-arts, il s’était adonné lui-même à la poésie, mais c’est davantage sa haute situation dans le monde industriel et politique liégeois qui lui donne une place dans l’histoire.

Sources

Jean-François POTELLE (dir.), Les Wallons à l’étranger, hier et aujourd’hui, Charleroi, Institut Destrée, 2000, p. 200

Nicole CAULIER-MATHY, dans Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 213

Armand FRESON, dans Biographie nationale, t. 20, col. 162-163

Jean-Luc DE PAEPE, Christiane RAINDORF-GERARD (dir.), Le Parlement belge 1831-1894. Données biographiques, Bruxelles, 1996, p. 221

Paul Delforge

De Raedt Constant

Politique

Wavre 05/05/1853, Wavre 31/01/1934

Depuis 1831, les électeurs de la ville de Wavre font confiance au parti libéral ; le passage du suffrage censitaire au suffrage universel tempéré par le vote plural ne modifie en rien le paysage politique local. Paradoxalement, alors que libéraux et socialistes réalisent partout ailleurs en Wallonie leurs meilleurs résultats lors du scrutin d’octobre 1911, Wavre fait par contre davantage confiance aux catholiques et Constant-Louis De Raedt ceint l’écharpe maïorale en janvier 1912, en disposant de la majorité absolue.

Industriel, De Raedt tient un commerce de fer à hauteur de la rue de Bruxelles. Il étend d’ailleurs ses activités en acquérant une partie de l’ancienne propriété de la famille Haynin (1912). Après la Grande Guerre, il installera à Bierges, en bordure de la rue provinciale, un atelier de construction de pompes et de ventilateurs, activité qui traversera le XXe siècle, puisqu’en 1995 l’atelier est transféré à Nivelles. Dirigés par son fils, Constant De Raedt (1923-2005), ingénieur civil, les Ateliers De Raedt fourniront des ventilateurs pour les tunnels routiers, les mines, mais surtout les fours de sidérurgie, de cimenterie et de verrerie.

C’est par conséquent un notable bien établi à Wavre qui entame son maïorat en 1912 et se trouve rapidement confronté aux événements internationaux de 1914. Le 6 mois d’août, il accueille le roi Albert, venu inspecter les troupes. Depuis deux jours, les Allemands ont violé la neutralité belge et, dans le Brabant wallon, on ne semble pas encore trop conscient du danger que représente l’entrée en guerre. Néanmoins, faisant taire les oppositions traditionnelles, Constant De Raedt promulgue, comme partout ailleurs, une série d’avis enjoignant à la population déposer les armes et de ne pas s’en prendre aux soldats ennemis. Ceux-ci arrivent à Wavre le 20 août. En direction de Waterloo, un charroi considérable de plusieurs milliers d’hommes traverse la cité jusqu’au 21 août. Le calme règne jusqu’au moment où des coups de feu éclatent dans la soirée.

Comme souvent, ce sont des soldats allemands qui s’entretuent en raison de leur nervosité, de leur fatigue ou de leur ébriété ; mais ce sont les civils qui paient. En l’occurrence, le bourgmestre De Raedt est pris en otage, avec un échevin et d’autres notables (du 22 au 24 août). Ils sont promenés dans la ville sous bonne garde et contraints de demander le calme ; une amende-contribution de guerre de 100.000 francs est exigée de la ville, tandis que les pillages et incendies perpétrés par les soldats allemands se multiplient. Au total, Wavre perd 54 maisons. Commandant de la 2e armée, von Bülow réclame trois millions de francs à Wavre en raison de la fusillade du 21 ; il menace d’incendier toute la ville et une vingtaine de civils seront gardés en otage pendant 2 mois. Finalement, en s’acquittant des 100.000 francs, Wavre évite de connaître les mêmes atrocités que d’autres cités wallonnes, voire les voisins de Louvain et d’Aerschot. Le 27 août, de nouvelles unités allemandes arrivent et commence le régime d’occupation.

Comme de nombreux bourgmestres du pays, De Raedt restera dans ses fonctions pendant toute la guerre, veillant au ravitaillement et à la sécurité des habitants de sa ville. À la différence de beaucoup d’autres, cependant, il est mis devant le fait accompli de la séparation administrative imposée par les autorités allemandes de Bruxelles, et de ses conséquences pour la province de Brabant. En avril 1917, en effet, l’ensemble de l’arrondissement de Nivelles est détaché du Brabant et rattaché à la province du Hainaut. Jusqu’à l’Armistice, Constant De Raedt devra répondre d’un pouvoir de tutelle situé à Mons, puisque, incorporée à la région administrative wallonne, Wavre restera « en Hainaut » jusqu’en novembre 1918. Libérée à ce moment, Wavre accueille quelque temps l’armée canadienne et les autorités locales contribuent au rétablissement de l’ordre ancien.

Lors du scrutin de l’après-guerre, Constant De Raedt perd son maïorat, socialistes et libéraux s’alliant pour placer le parti catholique dans l’opposition ; lui succède Jean-Charles Piat qui retrouve ainsi le mandat perdu en 1911 et qu’il exerçait depuis 1900. De Raedt n’exercera plus de fonctions maïorales, se consacrant essentiellement au développement de son industrie, ainsi qu’à la présidence de la Socité de Saint-Vincent de Paul. En septembre 1921, il concrétise un projet qu’il partage avec l’industriel Auguste Lannoye (des papeteries de Genval) et le doyen de Wavre, Eugène Mottard. Sous le patronage du cardinal Mercier, voit en effet le jour une École professionnelle destinée, à l’origine, à former de jeunes mécaniciens.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse (Le Soir, 8 décembre 1995 et 22 mai 1997, L’Avenir Brabant wallon, 31 juillet 2014, 5 août 2014 ; La Grande Guerre à hauteur d’homme, dans La Libre, août 2014, 3e partie, Bruxelles et Brabant wallon, p. 14)

Roland BAUMANN, Wavre, Août 1914, dans Wavriensia, 1999, t. XLVIII, n°1 et 2, p. 31-44

Informations communiquées par le Cercle historique et archéologique de Wavre

Jean MARTIN, La ville de Wavre et sa région pendant la guerre 1914-1918, dans Wavriensia, 2003, t. LII, n°6, p. 260

http://fr.geneawiki.com/index.php/Belgique_-_Wavre_%28Waver%29 (s.v. décembre 2014)

Paul Delforge