Guy Focant

Chapelle funéraire des seigneurs de Boussu

Attestée dès le XIIe siècle, la chapelle funéraire des seigneurs de Boussu constitue certainement le plus bel ensemble de mausolées Renaissance de Wallonie.

Les divers monuments funéraires qu’elle abrite fournissent de nombreuses informations historiques et généalogiques sur les seigneurs de Boussu, personnages influents et fortunés ayant occupé de hautes fonctions aux côtés des comtes de Hainaut, qu’ils soient bourguignons, espagnols ou autrichiens.

Située dans l’ancien cimetière communal désaffecté en 1832, la chapelle est proche de l’église Saint-Géry ; toutes deux ont été reconstruites en style gothique hennuyer à partir de 1501. L’intérieur compte de nombreux gisants, monuments funéraires et épitaphes de seigneurs de Boussu érigés entre le XVe et le XIXe siècle. Plusieurs inscriptions présentes sur ces monuments font référence aux anciens souverains des Pays-Bas ; la plupart des seigneurs de Boussu étaient également chevaliers de la Toison d’Or, titre honorifique créé en 1430 par Philippe le Bon.

La chapelle de Boussu possède un transept dont les croisillons sont surmontés d’une galerie qui accueille un petit musée d’art religieux.

L’intérieur compte de nombreux monuments funéraires et épitaphes de seigneurs de Boussu érigés entre le XVe et le XIXe siècle. Plusieurs inscriptions présentes sur ces monuments font référence aux anciens souverains des Pays-Bas ; la plupart des seigneurs de Boussu étaient également chevaliers de la Toison d’Or, titre honorifique créé en 1430 par Philippe le Bon. Nous retrouverons uniquement ci-dessous un inventaire de ces épitaphes mentionnant clairement les anciens pays et leurs souverains ainsi que les fonctions que ces seigneurs devenus comtes exerçaient dans leurs États :

- Mausolée de Jean de Henin-Liétard (1499-1532) : « Messire Jean, comte de Boussu (…), chevalier de la Toison d’Or, capitaine général en diverses armées de sa majesté impériale Charles Cinq (…), Grand Bailli des Bois du Hainaut (…) ». Sur cet imposant monument attribué au grand artiste montois Jacques du Broeucq, figure un écu aux armes du défunt entouré du collier de la Toison d’Or, représenté également au cou du défunt agenouillé ;

- Epitaphe de Pierre d’Alsace de Hénin (1433-1490) « seigneur de Boussu, chevalier de la Toison d’Or, gouverneur de la ville d’Enghien pour l’Archiduc Maximilien » ;

- Epitaphe de Jean d’Alsace de Hénin-Liétard († 1532) « premier comte de Boussu, chevalier de la Toison d’Or, gentilhomme de la chambre et grand écuyer de l’empereur Charles V (…), grand maître des eaux et forêts du comté de Hainaut ». Intime de Charles Quint et élevé dans son entourage, il est titré premier comte de Boussu par l’empereur ;

- Epitaphe de Jacques d’Alsace de Hénin de Boussu (†1618) « grand maître des eaux et forêts du comté de Hainaut ».

Rue Léon Figue 5

7300 Boussu

Classée comme monument le 15 décembre 1970

Patrimoine exceptionnel de Wallonie

Frédéric MARCHESANI, 2013

Guy Focant

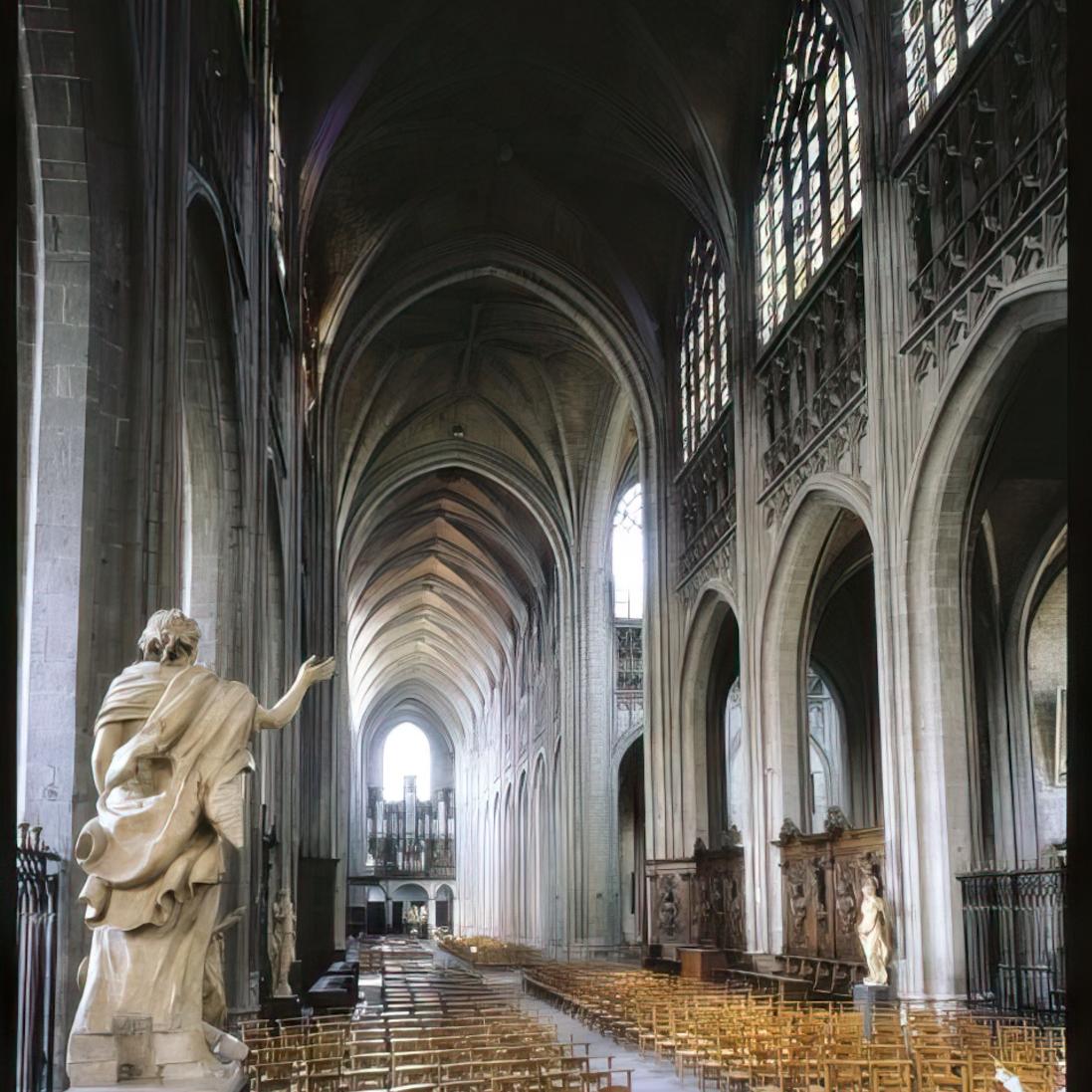

Collégiale Sainte-Waudru

L’ancienne collégiale Sainte-Waudru est un remarquable édifice gothique tardif. Cette église abrite de splendides vitraux Renaissance du XVIe siècle, don des Habsbourg d’Espagne, mais aussi de très belles sculptures Renaissance de Jacques Du Broeucq. Chaque dimanche de la Trinité, l’église est le théâtre d’un événement qui consiste à conduire en procession la châsse de sainte Waudru. Homogène, le sanctuaire comporte une tour occidentale inachevée, une triple nef de sept travées et un vaste chœur entouré d’un déambulatoire ourlé de chapelles. L’édifice étonne tant par sa sobriété que par ses dimensions.

La collégiale Sainte-Waudru et son chapitre de chanoinesses ont de tous temps caractérisé l’histoire montoise. Un sanctuaire a existé depuis la fondation d’un monastère par la sainte vers la moitié du VIIe siècle. L’église actuelle a été érigée de 1450 à 1491 et constitue un des chefs-d’œuvre du style gothique en Wallonie. Homogène, le sanctuaire comporte une tour occidentale inachevée, une triple nef de sept travées et un vaste chœur entouré d’un déambulatoire ourlé de chapelles. L’édifice étonne tant par sa sobriété que par ses dimensions.

La collégiale et son chapitre ont été mêlés à la petite et grande histoire du comté de Hainaut. C’est dans l’ancienne église romane, alors en cours de démolition, que se tient en 1451 un chapitre de l’ordre de la Toison d’Or présidé par Philippe le Bon.

La collégiale est aussi au cœur des cérémonies d’inauguration des souverains des Pays-Bas en qualité de comtes de Hainaut. Le jour de l’inauguration, l’ouverture de la cérémonie est annoncée par le carillon de Sainte-Waudru d’où arrive le cortège parti de l’hôtel de ville. Les chanoinesses organisent alors une seconde procession en compagnie de la châsse de la sainte vers la Grand-Place, où se déroule l’essentiel de la cérémonie. Là, les membres de l’ordre du clergé, les représentants de Mons et des vingt-deux Bonnes Villes du Hainaut assistent à la cérémonie présidée par le grand bailli de Hainaut, commissaire du souverain. Après la prestation de serment sur la Grand-Place, le nouveau comte de Hainaut et le cortège retournent à la collégiale pour assister à une messe votive et un Te Deum.

La collégiale Sainte-Waudru compte également d’innombrables traces matérielles liées au comté de Hainaut. Parmi celles-ci, le tombeau d’Alix de Namur, épouse du comte Baudouin IV de Hainaut, décédée en 1169. Seul le sarcophage du monument d’origine a été conservé ; il a par la suite été intégré à un monument contemporain placé à l’entrée du déambulatoire. Il s’agit de la seule trace des sépultures des comtes de Hainaut, inhumés à Valenciennes à partir du XIIIe siècle. Les exceptionnels vitraux du XVIe siècle renferment quant à eux de multiples mentions au comté de Hainaut et à ses anciens souverains de la maison de Bourgogne.

L’empereur Maximilien du Saint-Empire, époux de la duchesse Marie de Bourgogne, est représenté sur le vitrail de la Crucifixion ainsi que sur le vitrail du Christ au temple. Sur ce dernier figure également son fils, le duc de Bourgogne Philippe le Beau. Celui-ci apparaît en compagnie de ses fils sur le vitrail du Christ apparaissant à sa mère. Enfin, le vitrail de la Fuite en Égypte figure sa mère, Marie de Bourgogne, et sa sœur, Marguerite d’Autriche. Plus loin, le vitrail de l’Adoration des Mages compte de nombreux panneaux héraldiques sur lesquels on peut notamment admirer les armoiries de Bourgogne, de Flandre et de Limbourg.

Bien d’autres traces, parmi lesquelles plusieurs pierres tombales de dignitaires liés au comté de Hainaut, se trouvent dans l’édifice. En voici un inventaire le plus exhaustif possible :

- Deux clés de voûte portant les briquets de Bourgogne, datées de 1529, se trouvent à proximité de la chapelle Saint-Donat. Les briquets de Bourgogne apparaissent sous le règne de Philippe le Bon. Il s’agit de deux « B » entrelacés qui rappellent la souveraineté du duc sur les deux Bourgognes. Ces briquets forment par ailleurs la chaîne du collier de la Toison d’Or ;

- Dans une chapelle du déambulatoire, le retable dit « de Marie de Hongrie » a été sculpté dans le marbre avant 1545 par Jacques du Broeucq. Il représente, dans sa partie supérieure, un édifice en construction, témoin des nombreuses réalisations de l’architecte pour la gouvernante des Pays-Bas espagnols ;

- Vitrail de la chapelle du Saint-Sang, « les chanoinesses recevant du duc de Bourgogne les reliques du saint Sang » ;

- Pierre tombale de Jean de Pieters, prévôt de la baronnie de Lens ;

- Pierre tombale de Charles Antoine Dieudonné Cossée, châtelain des villes et châtellenie d’Ath, 1753 ;

- Pierre tombale de Pierre de Longcourt, conseiller du roi Philippe IV et dépositaire général du pays et comté de Hainaut, 1628 ;

- Pierre tombale d’Antoine de Brabant, bailli des villes, terre et pairie de Chièvres, La Hamaide et Rebaix, 1715 ;

- Pierre tombale de François Joseph de Wesemal, seigneur des mairies d’Estinnes et Bray, 1776 ;

- Pierre tombale de Pierre Daneau, seigneur de Jauche et avocat du roi en sa souveraine cour de Mons, 1665 ;

- Pierre tombale de Philippe le Duc, membre du conseil ordinaire de sa majesté catholique, 1703 ;

- Pierre tombale de Jean de Watie, maître de camp au service de sa majesté catholique, 1669 ;

- Pierre tombale de François de Maldonade, conseiller du roi en son conseil ordinaire du Hainaut ;

- Pierre tombale de Jean Baudouin de Bourlez, seigneur de Virelles, Cochenée, Marchiennes, chevalier de la noble et souveraine cour à Mons, 1696 ;

- Pierre tombale Jean Louis de Blois, conseiller et avocat de sa majesté en son conseil du pays et comté de Hainaut, 1714 ;

- Pierre tombale de Jacques Jacquenier, avocat de la noble et souveraine cour de Mons et greffier du grand bailliage du pays et comté de Hainaut, 1605 ;

- Pierre tombale Philippe Bourlart, conseiller de la noble et souveraine cour de Mons, 1680 ;

- Pierre tombale de Jacques Lambrez, officier au greffe du conseil souverain du Hainaut, 1722.

Place du Chapitre 2

7000 Mons

Classé comme monument le 15 janvier 1936

Patrimoine exceptionnel de Wallonie

Frédéric MARCHESANI, 2013

G. Focant - SPW-Patrimoine

Château de Montaigle

Le château de Montaigle est construit sur un massif calcaire au détour d’un méandre de la Molignée.

Occupé dès l’Âge du Fer (450 av. J.-C.), le site ne s’affirme militairement qu’à la fin de l’époque romaine par l’installation d’une petite garnison militaire (270 apr. J.-C.). Durant le Bas-Empire, des militaires d’origine germanique sont casernés dans des cabanes de torchis et de bois. Cette occupation, probablement intermittente, va se prolonger jusqu’au milieu du Ve siècle.

Abandonnée, la seigneurie est achetée en 1215 par Gilles de Berlaymont qui y fait construire une tour carrée. Implanté à la pointe du rocher, ce donjon est acquis en 1298 par le comte de Namur Guy de Dampierre. Le logis résidentiel est alors installé au sommet et défendu par une tour ronde. Les communs et le puits sont abrités dans la haute-cour, tandis que les écuries, granges et prairies se situent autour de la basse-cour. À sa mort, il fait don du domaine à son second fils Guy de Flandre qui construisit le puissant château fort que nous connaissons encore aujourd’hui. Le bien appartint ensuite en douaire à Marguerite de Lorraine, première épouse de Guy de Flandre.

Chef-lieu du baillage de Montaigle dès le XIVe siècle, le château fut de tous temps étroitement lié au pouvoir comtal. La place soutint Bouvignes lors de ses nombreuses luttes avec Dinant et devint une des principales forteresses du système de défense du comté de Namur. Comme la plupart des autres places fortes namuroises, Montaigle fut détruite par les troupes du roi de France en 1554 et délaissée par la suite. Le domaine fut morcelé à l’Époque moderne et la seigneurie fut engagée en 1640 au chevalier Jean Polchet, président du conseil du comté de Namur, dont le fils fit construire la château-ferme de Falaën.

Les vestiges comprennent aujourd’hui un donjon rectangulaire formant l’ancien logis seigneurial, une cour et le logement de la garnison. Fouillées et consolidées, les ruines sont classées depuis 1946 et reconnues patrimoine exceptionnel de Wallonie. Sur le plateau supérieur, le donjon de plan rectangulaire est accessible par un escalier étroit que commande une tour. On y trouve les pièces de vie du seigneur. Une tour de guet, la plus élevée du château, y est adjointe. De l’autre côté de l’ensemble se trouvent la cour et le logement de la garnison qui occupent le plan inférieur.

Rue du Château-Ferme

5520 Onhaye (Falaën)

Classé comme site le 25 octobre 1946 et comme monument 11 septembre 1981

Patrimoine exceptionnel de Wallonie

Frédéric MARCHESANI, 2013

SPW-Patrimoine

Ville haute de Limbourg

Limbourg fut dès l’origine la capitale du comté et du duché du même nom et a toujours été une petite ville fortifiée installée sur un promontoire rocheux dominant une courbe de la Vesdre.

La ville naquit aux alentours de 1020 lorsque Frédéric de Luxembourg, membre de la maison d’Ardenne-Verdun et futur duc de Basse-Lotharingie, édifia la forteresse de Limbourg qui donna son nom à la nouvelle principauté territoriale, qui ne prit le titre de duché qu’au cours du XIIe siècle.

La ville haute vécut des siècles durant au rythme de son duché, de ses appartenances successives et des nombreuses guerres européennes dont il fut le centre.

La forteresse fut ainsi ruinée par onze sièges et huit incendies dont un siège de deux mois mené en 1101 par l’empereur d’Allemagne Henri IV ou encore celui mené par les Liégeois en guerre contre le duc de Bourgogne en 1465.

Les malheurs se poursuivirent jusqu’en 1703 lorsque, près d’un quart de siècle après la prise de la ville par Louis XIV, les troupes du commandant Marlborough bombardèrent la ville. Limbourg se releva petit à petit de ses ruines sous le gouvernement autrichien qui mit définitivement fin au rôle de position défensive et stratégique de la ville.

Reconnue dans son entièreté patrimoine exceptionnel de Wallonie depuis 1993, la ville haute de Limbourg est un musée à ciel ouvert, une plongée dans un passé glorieux qui fait de cette tranquille bourgade de la vallée de la Vesdre une des plus importantes places fortes médiévales de Wallonie et le siège d’une capitale d’un État disparu. Nombreuses sont les traces qui encore aujourd’hui attestent de ce passé.

4830 Limbourg

Classé comme patrimoine exceptionnel de Wallonie en 1993

Frédéric MARCHESANI, 2013

SPW - G. Focant

Ancien palais des princes-évêques de Liège

Les premières mentions d’un « palais épiscopal » remontent au IXe siècle, lorsque son occupant n’était encore qu’évêque de Liège. C’est toutefois sous l’épiscopat de Notger (972-1008), considéré comme le premier prince-évêque suite à la donation du comté de Huy en 985, que l’on trouve la trace d’un nouveau palais, que nous considérons aujourd’hui comme le « premier palais des princes-évêques ».

Le palais de Liège a connu les affres du temps, des raids normands de 881 au grave incendie de 1185 (le siège du pouvoir est immédiatement reconstruit par Raoul de Zähringen (1167-1191)) et aux conflits entre Liège et le duché de Bourgogne au XVe siècle.

C’est sous le règne du richissime bâtisseur Érard de la Marck (1505-1538) que la renaissance du palais a lieu. L’édifice actuel en est encore en grande partie l’héritier : articulation autour de deux cours en enfilade dont la première est caractérisée par une série de colonnes aux motifs Renaissance.

Tout au long des XVIIe et XVIIIe siècles, les princes-évêques n’ont de cesse d’imprimer leur marque dans l’intérieur de leur résidence dont ils modernisent les locaux. L’extérieur connaît de lourdes modifications sous le règne de Georges-Louis de Berghes (1724-1743) lorsqu’un grave incendie ravage le palais dans la nuit du 23 mars 1734 et détruit intégralement la façade Renaissance construite sous Érard de la Marck.

Aux premières heures de la Révolution, le palais est épargné. Il faut dire que les premières années qui suivent le soulèvement populaire sont confuses à Liège où les deux derniers princes-évêques prennent la fuite et sont chacun rétablis dans leurs États à deux reprises. La bataille de Fleurus et l’arrivée des Français signent pour de bon la fin de l’occupation princière au palais de Liège. Le 27 juillet 1794, la foule envahit l’édifice et procède à un pillage en règle de tout ce que le prince-évêque n’a pu emporter, c’est-à-dire la majorité des richesses. Cet envahissement populaire fait disparaître les blasons et portraits rappelant le régime déchu. Ensuite, on procède à une totale laïcisation du bâtiment qui est préservé dans sa totalité pour des raisons pratiques évidentes. Déjà lors de la première occupation de nos régions par les armées républicaines, le général Dumouriez avait choisi le palais pour y loger lors de son passage en novembre 1792. Sous la seconde occupation, l’édifice devient le palais de Justice de la République et, en son sommet, un carillon vient remplacer le globe et l’aigle impériale.

Le palais abrite ainsi, jusqu’à l’annexion, le tribunal révolutionnaire de Liège, installé dans l’ancienne chapelle du prince. Ce tribunal criminel est installé le 12 octobre 1794, il est composé de dix membres et étend sa juridiction sur les anciens pays de Liège, Franchimont, Stavelot, Logne et Limbourg. On y trouve 8 juges, un greffier et un accusateur public. L’ancien « palais des princes-évêques » est rebaptisé « palais national ». En tant que chef-lieu de département, Liège devient le siège des juridictions d’instance et d’appel sous le régime français. Les salles jusqu’alors occupées par le Synode, la Cour féodale et l’Échevinage, institutions abolies, sont réaffectées en dépôt d’archives. Après l’annexion, le tribunal d’appel du département de l’Ourthe s’installe dans l’aile ouest. Le palais abrite alors non seulement les institutions judiciaires, mais également les institutions centrales. C’est au préfet Desmousseaux que l’on doit, en 1800, le départ de ces dernières vers l’hôtel de Hayme de Bomal. La destinée du palais est désormais écartée de celle du pouvoir central et conserve une fonction essentiellement judiciaire.

Chaque changement de régime en France à l’époque est accompagné de changements institutionnels : nouvelle constitution, réforme administrative, réforme judiciaire… L’Empire ne déroge pas à la règle. Créée par la loi du 20 avril 1810 et établie le 20 mai 1811, la cour impériale de Liège s’installe logiquement au palais. Sa juridiction s’étend sur les départements de la Lippe, de la Meuse inférieure, de l’Ourthe, de la Roer et de Sambre-et-Meuse. Il s’agit bien ici d’une « super » cour de justice dont l’importance est considérable qui est installée dans l’ancienne capitale principautaire. La cour impériale est divisée en quatre chambres : deux chambres civiles, composées de 7 à 9 conseillers et tenant chacune quatre audiences par semaine ; une chambre des mises en accusation, composée de 3 conseillers et tenant audience tous les lundis ; une chambre des appels de police correctionnelle, composée de 7 conseillers.

Hormis ces institutions strictement judiciaires, le palais abrite d’autres administrations parmi lesquelles celle des domaines nationaux, chargée de procéder à la vente d’immeubles déclarés « biens nationaux ». On y trouve également, à partir de 1800, une prison pour femmes, installée dans la partie orientale du palais, autour de la seconde cour, où les arcades des galeries sont murées afin d’augmenter l’espace carcéral.

De cette affectation judiciaire apportée par les Français, rien n’a changé. Aujourd’hui encore, le palais abrite, dans sa partie droite, le palais de justice. Le régime belge affecte également le bâtiment à la résidence du gouverneur de la province de Liège, fonction qu’il occupe toujours actuellement.

Plus de deux siècles après sa disparition en 1795 au terme d’un millénaire d’existence, les Liégeois restent encore viscéralement attachés au souvenir de leur ancienne principauté, de son autonomie, du rôle de capitale de Liège. Ce sentiment d’appartenance distinctive de l’ancienne "Nation liégeoise" a contribué, sinon à nourrir un sentiment wallon, en tous cas à affaiblir un sentiment national belge que d’autres options politiques, bien plus tard, ne renforceront pas davantage.

Ainsi, ce n’est pas un hasard si le 14 juillet est fêté à Liège autant qu’en France, et bien plus que le 21 juillet : c’est en 1937 que la Ville (qui avait déjà été la première ville étrangère à recevoir la Légion d’Honneur en 1919 – des mains du Président de la République française Raymond Poincaré en personne – pour sa résistance face à l’armée allemande en août 1914) décida de s’associer officiellement à la fête nationale française, en signe de protestation contre la rupture de l’alliance militaire franco-belge et la politique de neutralité vis-à-vis du IIIe Reich, l’une et l’autre voulues par les milieux flamands radicaux et par le roi Léopold III, et qui portaient déjà en elles les signes avant-coureurs des errements de ces derniers durant l’occupation allemande. Mais l’ancien palais princier a également été le cadre de manifestations plus tangibles du Mouvement wallon et un détail de sa façade principale rappelle un élément fondateur de celui-ci, à savoir la « pierre noire ».

La « pierre noire »

Sur la façade principale du palais, à gauche de l’entrée principale, se trouve encore, épargnée par les changements de régimes et les restaurations successives depuis deux siècles, une pierre prévue pour l’affichage et dont le dessus porte la mention gravée : Loix publiées dans le département de l’Ourte. Elle fut utilisée à partir du 12 mars 1796, alors que le palais n’avait plus, provisoirement, qu’une fonction judiciaire depuis le rattachement de l’ancienne principauté à la France et son démantèlement dans le cadre de la création de départements préfigurant nos actuelles provinces.

Le palais provincial

Partie intégrante du palais, le nouveau palais provincial est érigé à l’emplacement des anciennes écuries épiscopales sur les plans de Jean-Charles Delsaux, lauréat d’un concours organisé en 1848. De style néogothique, le bâtiment de trois niveaux se développe sur un corps central flanqué de deux marteaux en saillie. La façade, imposante, s’élève sur vingt-cinq travées, au centre desquelles un péristyle soutenu par cinq colonnes trouve sa place au rez-de-chaussée. La décoration de cette façade est exceptionnelle : quarante-deux statues, soixante blasons et dix-neuf bas-reliefs évoquent l’histoire de la ville et de la principauté de Liège.

La décoration intérieure est elle aussi remarquable : le hall d’entrée est orné d’un harmonieux plafond à caissons et de peintures murales décoratives. Les salles des pas perdus et du Conseil provincial sont également très intéressantes. Richement décorée, cette dernière salle comporte un plafond à caissons orné de peintures d’Édouard van Marcke, mais également une imposante double tribune baroque en chêne sculpté polychrome. Une frise et des colonnes polychromes courent tout le long de la pièce et s’harmonisent avec les pupitres couverts de velours pourpre.

1907 : la réunion des ligues wallonnes

À l’occasion du dixième anniversaire de la Ligue wallonne de Liège, toutes les ligues wallonnes se réunissent à Liège, au palais provincial, le 9 mai 1907, date du dixième anniversaire de la Ligue de Liège. Celle-ci, comme les autres ligues, a pour but de défendre les droits des Wallons sans porter de couleur politique.

La Ligue liégeoise a pour président Julien Delaite, déjà secrétaire de la Société liégeoise de Littérature wallonne. Promotrice du chant des Wallons, la Ligue wallonne de Liège sera également l’organisatrice des Congrès wallons de 1912 et 1913, tenus à Liège. Cette Ligue aura toutefois une existence éphémère : sans aucune action durant la Première Guerre mondiale, elle tient quelques réunions après l’Armistice, mais le comité directeur décide de la fin des activités le 28 novembre 1919. La Ligue wallonne de Liège fut cependant une des associations les plus militantes et les plus dynamiques du Mouvement wallon à la prétendue belle époque.

1930 : le premier Congrès de la Concentration wallonne

Au début de l’année 1930, la Ligue d’Action wallonne décide d’organiser les 27 et 28 septembre un premier Congrès de la Concentration wallonne, au moment où la ville de Liège organise une exposition internationale s’inscrivant dans le cadre du centenaire de l’indépendance de la Belgique. Désireux d’affirmer franchement une identité wallonne, ce Congrès est présidé par Charles Defrêcheux et Marcel Franckson, et tient ses séances dans la salle du Conseil provincial. À nouveau, les discussions portent sur la coexistence des Wallons et des Flamands au sein de l’État belge, et sur l’identité française du sud du pays. Une commission est chargée d’étudier la forme institutionnelle que pourrait prendre la Wallonie.

1947 : l’action du groupe « Jeune France »

Fin 1945, Liège avait accueilli en novembre, au palais provincial notamment, le général français de Lattre de Tassigny, qui avait accepté alors de porter l’insigne de « Wallonie libre ». Un an et demi plus tard, à l’été 1947, alors que la mise au placard des revendications wallonnes de 1945 commence à se dessiner, André Schreurs (le fils du secrétaire du Congrès national) et Fernand Massart (futur parlementaire Rassemblement wallon), animant le groupe « Jeune France », font nettoyer et redorer « la pierre noire » en tant que témoin des vingt années de période française.

Le bâtiment que nous connaissons actuellement garde les traces des interventions de nombreux prélats liégeois et est l’héritier de plusieurs autres bâtiments défunts.

Les témoins du passé

Aujourd’hui, si les blasons, armoiries et portraits des princes d’Ancien Régime ont été restaurés, le palais garde encore quelques maigres traces physiques qui viennent rappeler la période française. Sur la façade principale, à gauche du porche d’entrée, une pierre discrète est encore visible. Appelée « pierre noire », il s’agit de l’endroit sur lequel étaient placardées les lois publiées dans le département et que le régime utilisa à partir du 12 mars 1796. On peut encore y lire, en lettres dorées sur sa partie supérieure « Loix publiées dans le département de l’Ourte ». Dans le grandiloquent programme iconographique du palais provincial, construit à partir de 1836 dans le but de célébrer plusieurs siècles d’histoire liégeoise, la période française ne fut pas oubliée. Parmi les noms présents dans les phylactères du plafond de la salle du Conseil provincial figurent les noms des deux préfets du département de l’Ourthe : Antoine Desmousseaux (1800-1806) et Charles-Emmanuel Micoud d’Umons (1806-1814).

Outre de nombreux portraits, plusieurs traces nous sont parvenues, la plupart témoignant des interventions ayant suivi l’incendie de 1734.

Le fronton courbe de la façade principale porte les armoiries de Georges-Louis de Berghes (1724-1743). Il est le témoin principal de la reconstruction par l’architecte bruxellois Jean Anneessens suite à l’incendie de 1734. Les armoiries datent de 1737 et présentent le blason du prince, entouré de deux lions et portant la couronne, la crosse et l’épée. Une inscription en-dessous de la composition rappelle l’incendie et la reconstruction suite à l’intervention des États : « Georges-Louis, évêque et prince de Liège, a restauré le palais, détruit partiellement par un incendie, grâce à la générosité des États, du Clergé et de la Cité – 1738 ». Disparues à la Révolution, ces armoiries furent rétablies vers 1905.

Les voûtes des galeries de la première cour sont ornées des armoiries de plusieurs princes-évêques au niveau des clés de voûte.

Seul témoin de la première campagne d’édification, les armes d’Érard de la Marck (1505-1538) se trouvent à l’angle nord-ouest. La fragilité de la construction obligea ses successeurs à ordonner des travaux de reconstruction et de consolidation tout au long du XVIe siècle.

Les armoiries de Gérard de Groesbeeck (1564-1580), présentes dans la galerie est, commémorent la réfection des voûtes en 1568 ; la première arcade au nord-est porte, quant à elle, un chronogramme daté de la même année témoignant également de cette reconstruction et portant une inscription latine signifiant « À l’exemple de ton prédécesseur, Gérard de Groesbeeck ». Les armes d’Ernest de Bavière (1581-1612) figurent, quant à elles, dans la galerie nord et commémorent la restauration des voûtes en 1587.

Un autre chronogramme, tracé non loin du premier témoigne lui aussi de cette campagne de restauration : « Ô chef et roi Ernest de Bavière, tu consolides les choses branlantes ».

Toutes les façades de la première cour sont ornées de nombreuses armoiries d’Érard de la Marck (1505-1538). Placées sous chaque baie, elles indiquent l’identité du commanditaire. Martelées à la Révolution, elles furent rétablies au XIXe siècle lors de la restauration des façades de la cour par l’architecte Lambert Noppius.

Le cabinet du Procureur général est notamment décoré d’une cheminée datée de 1742 dont le contre-cœur est orné des armoiries de Jean-Théodore de Bavière ; le cabinet du Premier Substitut du Procureur du roi abrite une brique de cheminée aux armes de Jean-Théodore de Bavière ; la salle du conseil de la 4e chambre de la Cour d’appel conserve une taque de foyer datée de 1744 aux armes de Jean-Théodore de Bavière. Celles-ci se présentent sous leur forme habituelle : le blason de Bavière est entouré de la couronne, de la crosse, de l’épée et de deux lions. Sous l’ensemble, un bandeau portant la mention « I.T.H.B. 1744 » ; la salle du Conseil de l’ordre des avocats abrite une taque de foyer aux armes et initiales de Jean-Théodore de Bavière. Datée de la même année que la précédente, elle est son exacte réplique et est, elle aussi, placée dans une cheminée en marbre de Saint-Rémy datée de 1750 ; le cabinet du secrétaire du Procureur du roi conserve une taque de foyer aux armes et initiales de Charles-Nicolas d’Oultremont (1763-1771). Située sur la paroi est et datée de 1767, elle représente les armes traditionnelles du prince, telles que l’on peut les voir sur le fronton de l’église du Saint-Sacrement. L’inscription « C.N.A.O.E.P.L. » (Charles-Nicolas-Alexandre d’Oultremont, Évêque et Prince de Liège) est gravée dans le bas de la composition. La même cheminée comporte aussi une brique de foyer de 1764 aux armes de Jean-Théodore de Bavière (1744-1763) ; l’escalier royal figure le monogramme de Georges-Louis de Berghes (1724-1743). Réalisé vers 1740, ce très bel ensemble en fer forgé présente les initiales G et L entrelacées, dans un médaillon surmonté du bonnet de prince du Saint-Empire romain germanique.

Au sommet de cet escalier, une large baie est surmontée par le monogramme du même prince et ouvre sur la grande galerie Détail de la rampe de l’escalier du Synode avec le monogramme stylisé de Jean-Théodore de Bavière. Installé entre 1762 et 1764, l’ensemble réalisé en fer forgé présente, en médaillon, les initiales J et T entrelacées, surmontées du bonnet de prince du Saint-Empire ; l’escalier des États conserve des motifs au monogramme de Jean-Théodore de Bavière (1744-1763) ; les galeries de la seconde cour sont aujourd’hui transformées en « galerie lapidaire » et conservent des pierres aux armes d’Érard de la Marck (1505-1538) et de Maximilien-Henri de Bavière (1650-1688); la salle de l’ancienne chancellerie du Conseil privé, dite aussi « salle bleue » est entièrement lambrissée d’armoires aux initiales de Maximilien-Henri de Bavière, entrelacées et placées sous le bonnet de prince du Saint-Empire, rappelant que le prince était également Électeur de Cologne. Ces monogrammes constituent un témoin rare et privilégié de la décoration intérieure liégeoise de l’époque

La salle du Conseil provincial, bien que datée du XIXe siècle, conserve la tribune de l’ancienne salle des échevins. La haute tribune en chêne sculpté et polychrome, portée par des atlantes et des putti, date en effet du siècle précédent. Elle présente, en son centre, le blason des princes de Bavière: crosse, épée et couronne sur un grand manteau de prince du Saint-Empire, doublé d’hermine. Le tout est l’œuvre du sculpteur Jean Del Cour, sculpteur officiel de Maximilien-Henri de Bavière (1650-1688) mais ornait vraisemblablement le trône édifié pour Joseph-Clément de Bavière (1694-1723) ou Jean-Théodore de Bavière (1744-1763) ; le palais provincial abrite également l’escalier de la maison des États, dans les appartements du gouverneur de la province. Dessiné en 1749 par l’architecte Charles-Antoine Galhausen et réalisé par Jean-François Ermel en 1752, il comporte des motifs évoquant le monogramme de Jean-Théodore de Bavière.

Avec les multiples richesses patrimoniales que recèlent ses façades, ses deux cours et ses nombreuses pièces d’apparat, le palais de Liège est incontestablement à placer au rang des plus beaux palais européens et il bénéficie d’ailleurs du label "Patrimoine européen". Sa fonction politique donna au bâtiment ses plus beaux salons d’Ancien Régime et ses très belles réalisations du XIXe siècle dans la partie provinciale. Architecturalement, celles-ci furent une des premières manifestations du style historiciste (néogothique en l’occurrence) et, à cet égard, en avance sur leur temps comme l’avait été, des siècles auparavant, l’adoption précoce et très éclectique dans le palais des princes-évêques des premiers canons de la Renaissance italienne dont témoignent le plan de l’édifice et les colonnes de l’imposante première cour.

Place Saint-Lambert et Place Notger

4000 Liège

Classé comme monument le 22 octobre 1973

Patrimoine exceptionnel de Wallonie

Freddy Joris & Frédéric Marchesani, avril 2009

SPW - G. Focant

Ruines du château de Poilvache à Houx

Tout comme la plupart des forteresses médiévales barrant l’accès au comté de Namur, le château de Poilvache se situe sur un vaste promontoire rocheux dominant la rive droite de la Meuse. La forteresse était le centre d’une prévôté comprenant cinquante-huit fiefs. La première mention de Poilvache remonte à 1228 sous le nom de « château de Méraude ». Assiégée sans succès par le prince-évêque de Liège Jean d’Eppes en 1238, la place forte tint toutes ses promesses. Les comtes de Namur et de Luxembourg se disputèrent ensuite sa possession tout au long du XIVe siècle ; le conflit ne fut réglé qu’avec la vente du comté de Namur au duc de Bourgogne Philippe le Bon en 1421. Celui-ci remit le château en état et en fit une position privilégiée lors des luttes entre Namur et Liège en 1430. Poilvache fut pris par les troupes du prince-évêque Jean de Heinsberg, pillé et incendié. Le château ne se releva pas de cette ultime attaque, trop endommagé pour être restauré. Seule la prévôté subsista jusqu’en 1794. Centre administratif d’importance, elle couvrait alors une bonne part du Condroz occidental.

Aujourd’hui, seules quelques ruines témoignent du passé défensif de l’endroit. Les fouilles archéologiques menées à partir de 1879 ont mis à jour un site exceptionnel de 2,5 ha qui nous en apprend beaucoup sur l’occupation médiévale du site.

Une première levée de terre visible sur le site semble délimiter une basse-cour ou une aire défensive avancée. Le château s’aperçoit ensuite protégé d’un premier fossé. De plan quadrangulaire, il est flanqué de cinq tours ainsi que d’une grande salle à l’angle intérieur sud-est. La courtine délimite une cour qui comporte en son centre un puits de 54,50 m de profondeur. Après un second fossé, la ville s’étend. Son organisation spatiale reste hypothétique mais l’on sait qu’elle abritait plusieurs grandes demeures, notamment celle « au grand pignon ». Ces habitations sur quatre niveaux, comprenaient cave et citerne, rez-de-chaussée avec cheminée, étage et combles.

Le site fait l’objet de campagnes de fouilles et des travaux de consolidation sont de plus prévus afin de mettre en valeur les vestiges archéologiques et monumentaux de ce site architectural exceptionnel par son caractère médiéval traditionnel et militaire. Notons que le site est également intéressant du point de vue de son caractère naturel (réserve naturelle domaniale de Champalle-Poilvache).

Chemin de Poilvache 3

5530 Yvoir (Houx)

Classées comme site le 30 septembre 1982 et comme monument le 6 octobre 1997

Patrimoine exceptionnel de Wallonie

Institut du Patrimoine wallon

Guy Focant (SPW)

Champ de bataille de Waterloo

C’est à Waterloo que s’acheva l’épopée napoléonienne. Le 18 juin 1815, en effet, l’empereur Napoléon tenta, mais en vain, de vaincre la coalition prussienne et anglonéerlandaise.

C’est pour commémorer cet événement, qui, avec le Congrès de Vienne, redessina la carte de l’Europe, que le Gouvernement des Pays-Bas, devenu maître du territoire de l’actuelle Belgique, décida d’ériger une colline artificielle haute de 43 m et sommée d’un lion tourné vers la France en signe de défi.

Le musée Wellington, installé dans l’auberge qui accueillit l’état-major des coalisés, perpétue le souvenir de cette grande bataille de l’histoire.

Route du Lion 315

1420 Braine-l'Alleud

Classé comme site le 26 mars 1914

Patrimoine exceptionnel de Wallonie

Panorama classé comme monument le 24 février 1998, le 26 août 2008 et repris sur la liste du patrimoine exceptionnel en 2009

Institut du Patrimoine wallon

G. Focant -IPW

Basilique Saint-Materne

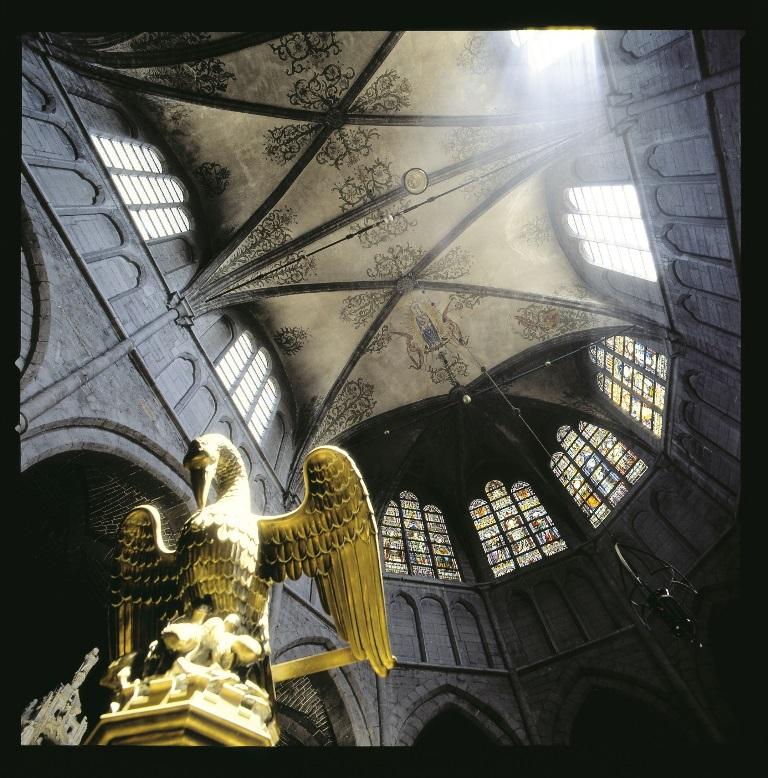

La basilique actuelle, qui possède ce titre depuis 1950, est construite en style gothique entre le XIIIe et le XVe siècle. L’église, fortement restaurée au XIXe siècle, est un haut lieu du culte marial grâce à la présence de la statue de Notre Dame de Walcourt (vers l’an mil).

L’intérieur de l’église conserve un splendide jubé de chœur en style gothique tardif, dit de Charles Quint (1531). Le chœur abrite également quarante belles stalles en chêne (premier quart du XVIe siècle).

Rue de la Basilique 12

5650 Walcourt

Classée comme monument le 13 août 1941

Patrimoine exceptionnel de Wallonie

Institut du Patrimoine wallon

SPW - G. Focant

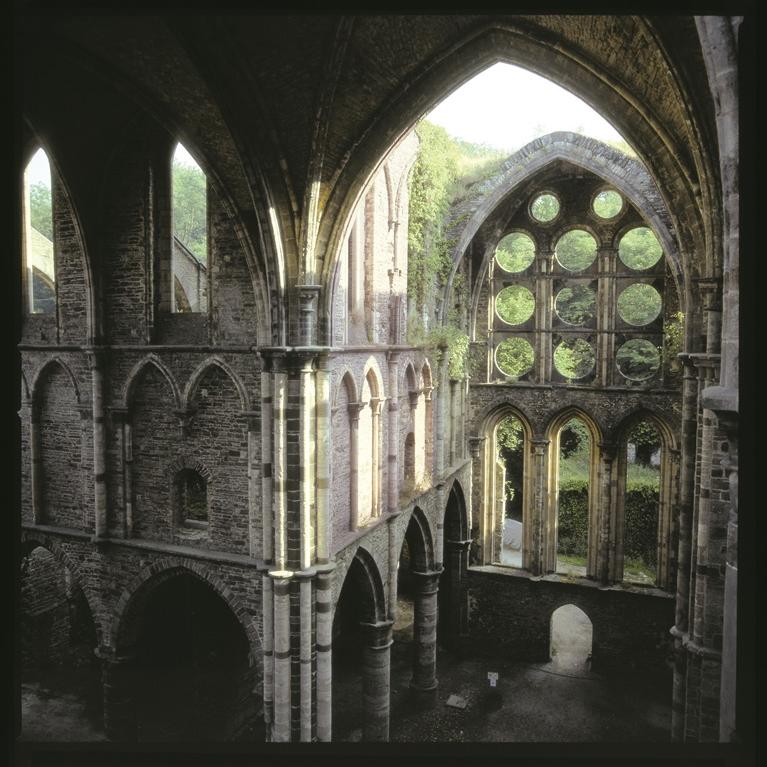

Ancienne abbaye de Villers-la-Ville

La première implantation d’une abbaye sur le site de Villers-la-Ville a lieu en 1146 lorsque des moines de l’abbaye de Clairvaux s’installent à cet endroit suite à l’intervention de saint Bernard. Les bâtiments primitifs sont ensuite remplacés et augmentés entre 1197 et 1209. Une intense activité de construction et d’expansion se poursuit tout au long du XIIIe siècle et pendant la première moitié du XIVe siècle. Les derniers travaux d’envergure sont entrepris au XVIIIe siècle par Laurent-Benoît Dewez, architecte attitré des abbayes.

Le site est lourdement pillé pendant la Révolution brabançonne et une seconde fois lors du passage des armées françaises en 1794. Supprimée et mise en vente en 1797 après un grave incendie, l’abbaye sert ensuite de carrière avant de devenir propriété de l’État belge en 1892. Les ruines sont alors classées, restaurées, protégées et aujourd’hui mises en valeur par l’Institut du Patrimoine wallon.

On peut encore apercevoir la vaste église abbatiale avec ses deux tours en façade, ses trois nefs, le transept et le chœur − ces deux espaces étant encore partiellement voûtés −, mais aussi l’aile sud composée du chauffoir, du grand réfectoire et de la cuisine, l’aile des convers située à l’ouest, l’aile des moines avec la bibliothèque, la salle du chapitre, le cloître, l’enceinte, la porterie et le réseau hydraulique. Le site, visitable toute l’année, est devenu un haut lieu touristique et culturel.

Rue de l'Abbaye 55

1495 Villers-la-Ville

Classée comme monument et site le 23 mai 1972

Classée comme site le 16 septembre 1991

Patrimoine exceptionnel de Wallonie

Institut du Patrimoine wallon

G. Focant

Parc et kiosque de l'Harmonie

En 1829 est créée la société de l’Harmonie qui réunit quelques musiciens et quelques mélomanes. Elle devient peu à peu le siège de la grande bourgeoisie industrielle verviétoise. Son bâtiment, dû à l'architecte bruxellois Spaack, date de 1835 et la grande salle du premier étage en est la pièce maîtresse.

En 1854, le parc est doté d’un kiosque. De forme octogonale et d’allure orientalisante, il repose sur un socle en pierre et sa toiture, surmontée d’un bulbe aplati, est soutenue par huit paires de colonnettes moulurées en fonte. Haut de près de onze mètres et large de plus de dix, cet édifice confère au parc un charme tout particulier. Il est l'oeuvre de l'architecte verviétois Adolphe Thirion et sa réplique fut installée à Bruges (dans le parc Reine Astrid) en 1858. Le parc, rénové en 1994 par le paysagiste Serge Delsemme, conserve de nombreux arbres séculaires dont un des plus gros marronniers de Wallonie (5,30 m de tour).

En 1995, le parc accueillit le lancement des Journées du Patrimoine.

1913 : la première fête de Wallonie

Le musicologue et militant wallon Paul Magnette fut le premier à émettre l’idée d’une fête wallonne. Dans un article paru en 1911, il préconisait « d’affirmer l’identité de la Wallonie par l’instauration d’une fête distincte du 21 juillet ». L’Assemblée wallonne de 1912 sollicita un rapport à ce sujet qui fut présenté par Richard Dupierreux lors de sa réunion du 16 mars 1913. À l’issue de celle-ci, l’Assemblée décréta que la fête de la Wallonie serait célébrée le dernier dimanche de septembre, dans l’esprit des commémorations des combats révolutionnaires de 1830, et ce fut le cas pour la première fois en septembre à Verviers.

Après une inauguration de l’événement à l’hôtel de ville, la première fête de Wallonie, organisée par la jeune Ligue wallonne de Verviers, se déroula dans le parc de l’Harmonie. Quelques manifestations avaient lieu aussi à Bruxelles, mais la plupart des associations wallonnes étaient représentées à Verviers où défila un cortège de 2500 personnes. Après plusieurs discours, dont celui de Jules Destrée, un chanteur interpréta le « Chant des Wallons ».

C’est à l’initiative de la Ligue wallonne de Liège que ce chant avait été composé suite à un concours lancé en novembre 1899. Un prix avait été décerné pour la musique au compositeur liégeois Louis Hillier le 12 avril 1901. C’est l’Assemblée wallonne, déjà à la recherche d’un drapeau et d’une fête, qui consacra également le Tchant dès walons, écrit par Théophile Bovy sur la musique d’Hillier. Traduit par la suite en français, le Chant des Wallons fut adopté officiellement comme hymne régional par le Parlement wallon en juillet 1998 après de longs débats : certains regrettaient le caractère désuet de ses paroles, mais celles-ci furent conservées dans leur historicité.

Rue de l'Harmonie 47-49

4800 Verviers

Classés comme site le 13 janvier 1971 (parc et bâtiment)

Classés comme monument le 26 juin 1978 (bâtiment et grilles)

Classé comme monument le 21 septembre 1982 (Kiosque)

Institut du Patrimoine wallon