Guy Focant (SPW)

Carrés du Bois-du-Luc

Exploité dès le XVIIe siècle, le site minier du Bois-du-Luc se développe au XIXe siècle. Entre 1838 à 1853, la direction entreprend la construction d’une cité, « Les Carrés », pour attirer et retenir sa main-d’oeuvre.

Véritable complexe urbanistique au service de l’industrie comme au Grand-Hornu (Boussu), 162 maisons ouvrières sont ainsi construites. De nombreux services assurent le bien-être des ouvriers : épicerie, écoles, hôpital, salle des fêtes, etc.

Après la fermeture en 1973, un Écomusée assure la valorisation du site minier et, plus largement, de la mémoire industrielle. Il héberge au centre de sa cour le SAICOM (Sauvegarde des archives industrielles du bassin du Couchant de Mons) s’intéressant à la protection de tout type d’archives industrielles.

Rue Saint-Patrice 2b

7110 La Louvière (Houdeng-Aimeries)

Classé comme ensemble architectural le 20 juin 1996

Patrimoine exceptionnel de Wallonie

Patrimoine mondial (2012)

Institut du Patrimoine wallon

G. Focant-SPW

Ascenseurs hydrauliques du canal du Centre

Lié au passé industriel de la région, le creusement du canal du Centre débute en 1882. Et afin de franchir une dénivellation de 70 m sur une distance de 21 km, le canal est doté de quatre ascenseurs hydrauliques construits entre 1888 et 1917. Deux bacs identiques reposent sur une presse hydraulique soutenue par un piston. Une surcharge de 30 cm d’eau, ajoutée dans le bac supérieur, lui permet de descendre en faisant monter l’autre.

Chaque ascenseur est jumelé à une salle des machines. Pôles touristiques majeurs, ces quatre ascenseurs hydrauliques à bateaux sont inscrits sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1998.

Rue Beau séjour

7100 La Louvière

Classés comme monument et site le 22 septembre 1992

Classés comme monument (avec zone de protection) le 1er février 2001

Patrimoine exceptionnel de Wallonie

Patrimoine mondial (1998)

Institut du Patrimoine wallon

Domaine de Nysdam

Ce domaine, voisin de celui de Solvay, se situe sur la rive droite de l’Argentine. Bien plus ancien que ce dernier, le domaine de Nysdam est séparé de la forêt de Soignes dès la première moitié du XIVe siècle et transmis en 1335 à un fils bâtard du duc de Brabant. Dès cette époque, des étangs sont aménagés au départ d’un marais et exploités dès 1343 par le prieuré de Groenendael. Plusieurs fois reconstruit, le logis médiéval, érigé au milieu d’un plan d’eau, a été successivement transformé en demeure de plaisance, rebâtie en 1809 en bordure de ce plan d’eau avant d’être remplacée en 1875 par un château implanté sur le versant.

Abandonné depuis les années 1960, le domaine s’est rapidement dégradé, tout comme le bâtiment. En 1989, 58 ha sont rachetés par une société pour établir des bureaux à l’emplacement du château avec l’obligation de confier à un organisme de conservation de la nature la gestion de 45 ha du parc, créant ainsi la plus grande réserve naturelle du Brabant wallon.

1310 La Hulpe

Classé comme site le 13 janvier 1977

Patrimoine exceptionnel de Wallonie

Institut du Patrimoine wallon

Guy Focant - SPW

Domaine Solvay

Tirant ses origines de la forêt de Soignes, le domaine Solvay est acquis en 1893 par l’industriel Ernest Solvay qui se contente de réaménager le château construit par son prédécesseur. Si le bâtiment acquiert sa physionomie actuelle grâce à l’intervention du fils d’Ernest, Armand, c’est le fils de ce dernier, Ernest-John, qui a aménagé le parc en en faisant l’écrin remarquable d’essences rares, de plantes délicates et d’animaux. Ouvert au public en permanence, le domaine abrite également la Fondation Folon.

Chaussée de Bruxelles

1310 La Hulpe

Classé comme site le 10 juin 1963

Patrimoine exceptionnel de Wallonie

Institut du Patrimoine wallon

G. Focant SPW

Ferme de La Ramée à Jodoigne

Les bâtiments de l’ancienne abbaye de moniales cisterciennes, fondée en 1207 et transférée à Jodoigne vers 1215, datent du XVIIIe siècle. Vendus à la Révolution, ils sont largement détruits, à l’exception d’une des ailes du quartier de l’abbesse. La ferme et la grange, attenantes, remarquables constructions du XVIIIe siècle, ont également survécu. La grange, une des plus grandes du pays, offre une impressionnante vue sur une immense charpente posée sur des colonnes. L’ensemble est reconverti en centre de séminaires et de réceptions, avec une salle de théâtre.

Rue de l'Abbaye 19

1370 Jodoigne (Jauchelette)

Classée comme monument le 27 février 1980

Patrimoine exceptionnel de Wallonie

Institut du Patrimoine wallon

G. Focant SPW

Église Saint-Médard de Jodoigne

L’église Saint-Médard est cédée, vers 1175, par les comtes de Duras aux hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. L’église actuelle, de style gothique, a été construite en matériaux locaux (grès et calcaire). Le chœur à chevet semi-circulaire, qui présente une élévation extérieure à deux niveaux avec des fenêtres basses en plein cintre sous une arcade murale, et le transept, qui s’ouvre sur deux absidioles, trahissent encore une influence romane. La construction s’achève au début du XIVe siècle avec les parties hautes de la nef et de la tour. Seules les voûtes des bas-côtés et des absidioles sont d’origine ; celles de la nef principale et du transept datent de 1759.

Rue Saint-Médard

1370 Jodoigne

Classée comme monument le 21 décembre 1936

Patrimoine exceptionnel de Wallonie

Institut du Patrimoine wallon

Guy Focant - SPW

Donjon de Villeret

La commune de Jemeppe-sur-Sambre compte sur son territoire deux édifices héritiers des défenses du comté de Namur.

Le donjon de Villeret, entre les châteaux brabançons de Corroy, Sombreffe, Tongrinne et Mielmont, est cité pour la première fois en 1278. Il a été construit au cours du XIIIe siècle en calcaire, grès et dolomie de couleur gris-violacé. Il tient son nom de la terre namuroise sur laquelle ses propriétaires, la famille de Hobereaux, se sont installés, les « Villeret ». Après avoir appartenue directement aux comtes de Namur, la seigneurie de Villeret est progressivement inféodée aux XIIIe et XIVe siècles. Le comte reste toutefois seigneur hautain du lieu jusqu’en 1626.

La tour d’habitation est probablement érigée dans la première moitié du XIIIe siècle par le chevalier Ybert de Villeret, vassal du seigneur de Morialmé, « homme » du comte de Namur. Il n’est d’ailleurs pas exclu que le seigneur de Morialmé ou le comte lui-même ne soit intervenu dans la construction de la place. La maison forte, aujourd’hui à l’abandon, est érigée en grès et calcaire et est caractérisée par son coffre rectangulaire de trois niveaux fondés sur une cave voûtée.

La haute tour devait, selon les sondages archéologiques, avoir une hauteur de 13 m et un plan rectangulaire de 12,20 m sur 8,90 m. Elle comportait trois niveaux et a été adjointe d’une cave au début des Temps modernes. Actuellement, l’on accède au rez-de-chaussée par une porte de plein pied avec la cour; La pièce est ouverte par des archères-niches et surmontée de deux voûtes d’arêtes séparées par un arc doubleau. Les étages sont accessibles par des volées d’escaliers superposées dans la paroi occidentale. Les niveaux sont percés de fenêtres à doubles banquettes, comportent une cheminée, ainsi que des niches, des latrines, une chapelle domestique… Certains éléments (par exemple les montants de la cheminée) ont été reconstitués sur base des observations archéologiques ainsi que des anciennes photographies et d’autres (les plafonds et la toiture) ont été restitués dans des matériaux contemporains.

Le donjon de Villeret se démarque des autres maisons fortes de Wallonie par l’importance exceptionnelle accordée à la lumière et au confort. Il est l’exemple le mieux conservé d’un habitat seigneurial médiéval en Wallonie.

Le château de Mielmont à Onoz, siège d’une seigneurie hautaine citée depuis 1125, est construit à la frontière de l’ancien duché de Brabant. La première mention du château apparait en 1189 suite à la prise de la forteresse de Mielmont par le comte de Hainaut Baudouin V, en lutte contre le comte de Namur Henri l’Aveugle. Uniquement foncière aux origines, la seigneurie se développe lorsqu’en 1289, le comte de Namur y détient personnellement la justice et les principaux droits seigneuriaux. En 1418, le comte Jean III octroie les droits hautains au seigneur de Mielmont. Le complexe castral est érigé sur un éperon rocheux dominant la vallée de l’Orneau et est protégé à l’est par un fossé. L’ensemble, en moellons de calcaire ponctué de tours, est construit entre le XIIe et le XXe siècle autour d’une cour triangulaire ouverte sur la vallée. La masse carrée d’un haut donjon coiffé d’un bulbe sommé d’un clocheton constitue le seul témoin des constructions d’origine, ainsi que le tracé polygonal de l’enceinte. L’aile sud est reconstruite au XVIe siècle ; d’importants travaux sont réalisés de 1870 à 1875.

Malgré son allure résidentielle héritée de l’Époque moderne, le complexe castral actuel conserve toutefois une physionomie défensive hérité du Moyen Âge de par son site et de par la solidité de ses murailles.

Rue de Villeret 9

5190 Saint-Martin (Jemeppe-sur-Sambre)

Classé comme monument et site le 5 septembre 1978

Patrimoine exceptionnel de Wallonie

Institut du Patrimoine wallon

Guy Focant - SPW

Bassinia

Unique en son genre, la fontaine ou Bassinia qui occupe le centre de la Grand-Place, l’ancienne place du marché, constitue, dans l’imaginaire populaire, un des quatre fleurons de la cité avec le Rondia (la rosace de la cathédrale), le Tchestia (le châte au) et le Pontia (le pont sur la Meuse).

au) et le Pontia (le pont sur la Meuse).

La partie la plus ancienne du bassin est une plate-forme circulaire en bronze datée du tout début du XVe siècle. Elle est complétée par quatre tourelles alternant avec des statuettes autour d’une tour centrale, détails repris sur le blason de la ville. Les personnages représentent Mengold et Domitien, les saints patrons de la cité, sainte Catherine, qui donne son nom à la paroisse où se situe la source qui alimente la fontaine et un chevalier, probablement un comte de Huy. Les figurines ont une allure clairement gothique, tout comme la forme de cette fontaine-vasque.

La tour centrale de la fontaine est coiffée, à la fin du XVIe siècle, du guetteur en bronze du beffroi. La première moitié du XVIIIe siècle voit l’ajout de quatre réservoirs en pierre complétant le bassin de bronze. Le tout est surmonté de quatre arceaux en fer forgé de style rocaille et couronnés d’un aigle bicéphale en bronze. Les réservoirs en pierre et l’aigle actuels sont le fruit de travaux effectués dans le courant du XIXe siècle. La fontaine est actuellement l’objet de recherches archéologiques. Aujourd’hui, un plexiglas permet d’en voir les fondations alors que la restauration de la fontaine a été confiée à l’IRPA.

Grand Place 1

4500 Huy

Classé comme monument le 1er août 1933

Patrimoine exceptionnel de Wallonie

Institut du Patrimoine wallon

Guy Focant - SPW

Église Notre-Dame à Huy

De la collégiale romane ne subsiste que la vaste crypte qui abrite aujourd’hui un opulent trésor comprenant, entre autres, les châsses mosanes (XIIe siècle) de saint Mengold et de saint Domitien.

L’édifice actuel, de style gothique, a été construit à partir du XIVe siècle. Mais ce n’est qu’au XVIe siècle que les travaux s’achevèrent par l’installation de la plus grande rose de Wallonie, li Rondia, et par la réalisation de la très belle décoration peinte.

Remarquable par ses deux tours qui cantonnent le chœur – la tour nord abrite le carillon –, l’église de Huy l’est aussi par le très beau portail de Bethléem, situé au sud du chevet. Daté du XIVe siècle, il représente trois scènes de la Nativité. C’est un des plus beaux portails de Wallonie. Une campagne de restauration d’envergure se poursuit depuis une quinzaine d’années.

Parvis Théoduin de Bavière

4500 Huy

Classé comme monument le 1er août 1933

Patrimoine exceptionnel de Wallonie

Institut du Patrimoine wallon

Guy Focant - SPW

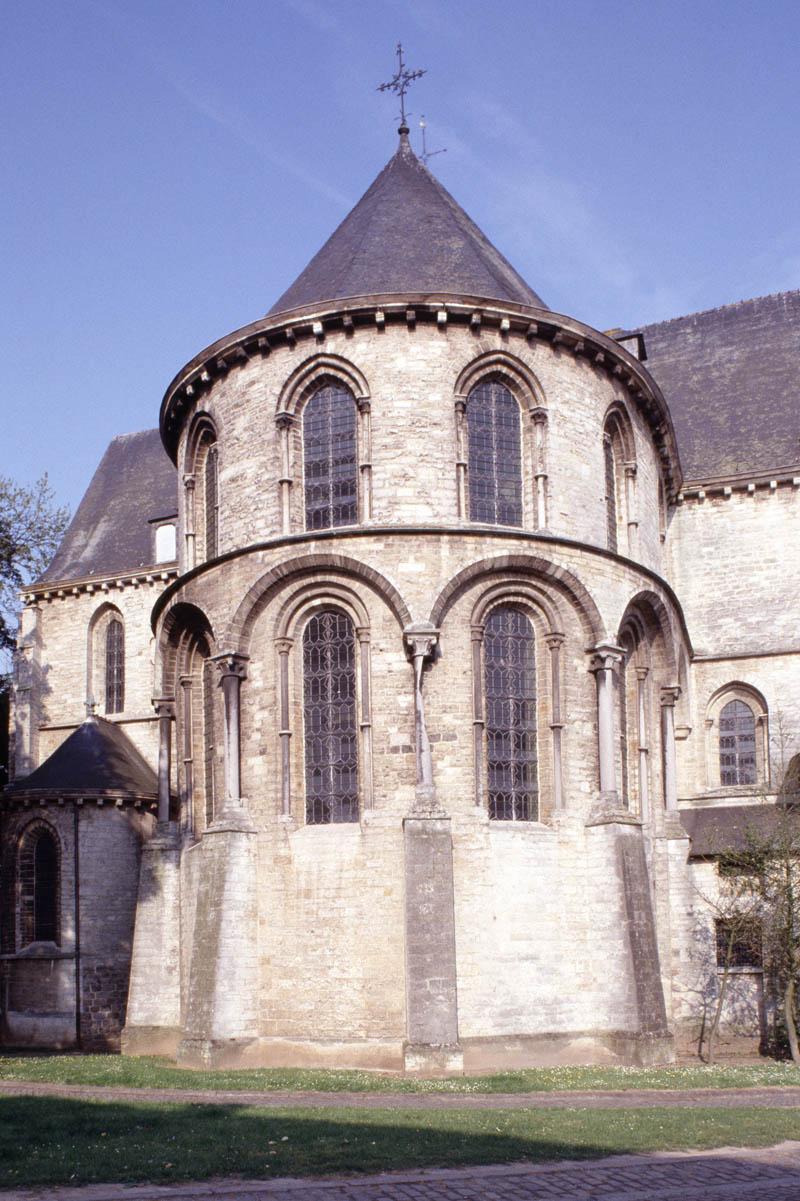

Église Saint-Hadelin à Celles

L’église Saint-Hadelin de Celles est une ancienne collégiale de style roman, bâtie au XIe siècle. Construite à l’emplacement où saint Hadelin se retira à la fin du VIIe siècle, l’église est l’héritière d’une fondation monastique qui abrita dès le Xe siècle un collège de chanoines, siège plus tard d’un pèlerinage. L’édifice est un des premiers témoins de l’architecture religieuse romane. Il a fortement été restauré en 1590 (surtout l’avant-corps), aux XIXe et XXe siècles. L’église est composée de volumes juxtaposés dont la lecture est assez claire.

La façade est composée d’un avant-corps cantonné de deux tourelles d’escalier semi-circulaires. Elle est surmontée d’une tour occidentale de quatre niveaux. La tour est couronnée d’une flèche octogonale flanquée de quatre petites flèches. L’accès à l’église s’effectue par deux entrées latérales situées dans la première travée des collatéraux nord et sud. Les murs gouttereaux ainsi que ceux des collatéraux et du chœur sont caractérisés par des arcatures aveugles, typiques de l’architecture romane. La nef et les collatéraux se développent en longueur sur cinq travées. Le transept est peu saillant et bas. Le bras nord est doté d’une chapelle néoromane datée de 1858 tandis que la croisée est limitée par un arc diaphragme. Le chœur s’achève par une abside semi-circulaire en cul-de-four doublée de deux absidioles.

L’église abrite également deux cryptes, l’une, occidentale, située sous la tour et l’autre, orientale, sous le chœur. Cette crypte orientale semi-enterrée est composée de neuf travées couvertes de voûtes d’arêtes supportées par des piliers et pilastres. Remarquons les caractéristiques de l’architecture romane de type mosan comme l’avant-corps, la tour massive, les plafonds plats, l’horizontalité marquée du vaisseau, la simplicité du décor interne et la pose d’enduit à l’extérieur comme à l’intérieur.

Rue Saint-Hadelin 2

5560 Houyet (Celles)

Classée comme monument le 18 juin 1947

Patrimoine exceptionnel de Wallonie

Institut du Patrimoine wallon