Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

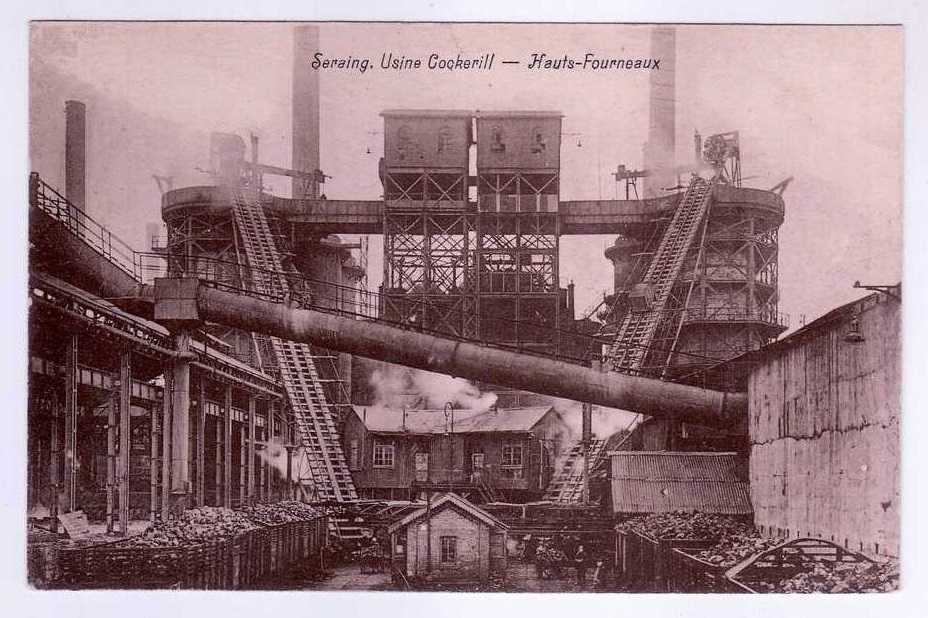

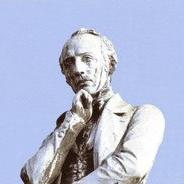

Statue John COCKERILL

Décédé en 1840 lors d’une mission à Varsovie, John Cockerill laisse une société au bord de la banqueroute tant la diversification des activités est grande et peu maîtrisée. Une importante restructuration soutenue par le gouvernement conduit à la création, en 1842, de la Société Anonyme pour l’Exploitation des Etablissements de John Cockerill, placée sous la direction d’un cousin et neveu par alliance, Gustave Pastor. Les affaires reprennent fortement et la dette s’éteint progressivement. Placée sous la direction d’Eugène Sadoine à partir de 1865, la société connaît une année record en 1872-1873.

Dans le même temps, le corps de John Cockerill a été embaumé par un médecin polonais et il faut attendre juin 1867 pour qu’il soit rapatrié au cimetière de Seraing. Tandis que la ville de Liège choisit de donner le nom de Cockerill à l’une de ses places, Seraing lance une souscription publique pour élever une statue de fer en l’honneur de son exceptionnel capitaine d’industrie. La conjoncture est plus favorable qu’en 1840. Plus de 50.000 francs sont réunis en subsides communaux et gouvernementaux. Un concours est lancé ; deux sculpteurs sont invités à présenter une maquette et celle d’Armand Cattier (1830-1892) est retenue.

Français né à Charleville et installé à Bruxelles où il a fait ses études à l’Académie, il a eu Louis Jéhotte comme professeur et a fréquenté l’atelier d’Eugène Simonis. Répondant à de nombreuses commandes publiques (hôtel de ville de Bruxelles, les Boduognat, Ambiorix et Vercingétorix pour les portes des fortifications d’Anvers, et bien d’autres allégories souvent du travail voire du progrès) ou privées (bustes), Cattier réalise par ailleurs d’initiative des œuvres inspirées par l’antiquité ou la vie populaire. Parmi les références qu’il peut présenter avant de réaliser la statue de John Cockerill figure une petite statuette en bronze, intitulée Mémorial de l’épidémie de choléra de 1866 (Bruxelles, 1867).

Désigné par les autorités sérésiennes, Armand Cattier livre « une statue de bronze de John Cockerill, la jambe gauche en avant, la main gauche soutenant le coude droit, la main droite soutenant le menton. Derrière lui, un billot contre lequel est appuyée une roue dentée, supporte une enclume enveloppée d’une large feuille (probablement un plan) ». Le bronze est signé sur une partie plate de l’enclume (Armand Cattier / 1870) et « la marque de fonderie (des Bronzes à Bruxelles / Directeur Alph. Verhaeren) se trouve sur un pan de la terrasse, du côté de la roue dentée » (Heirwegh). Le tout prend place sur un socle de petit granit dont la face avant porte le blason de Cockerill, avec ses cinq coqs et sa devise « Courage to the last ». Sous le blason, apparaît sobrement l’inscription gravée dans la pierre :« John Cockerill 1790 – 1840 ».

Par rapport aux statues réalisées précédemment, celle de Cockerill innove totalement par la présence d’une nouvelle iconographie. Sur le côté droit du socle, l’inscription Intelligence est en effet encadrée des figures en pied, réalisée en fonte, d’un Puddleur et d’un Ajusteur, et sur le côté gauche, l’inscription Travail est complétée par les figures d’un Houilleur et d’un Forgeron. D’une hauteur de 2 mètres environ, ces quatre ouvriers identifiables par leurs vêtements et leurs outils constituent une réelle nouveauté dans l’art monumental public de la région. On observera encore qu’à l’avant du monument, au sol, se trouve une grande pierre rectangulaire où apparaît en lettres de bronze le nom de John Cockerill. À l’arrière, un médaillon de bronze a été ajouté en 1885 en hommage à Hubert Brialmont, ingénieur de la société. Un petit parc fleuri, avec des grilles basses, entoure le monument devant lequel on inhuma en 1947 les restes de John Cockerill.

On observera que si ce dernier a droit à une statue à Seraing et une autre à Ixelles, ainsi que son nom attribué à une rue ou à une place dans trois villes wallonnes, on ne trouve aucune trace à Verviers où William Cockerill était arrivé à la fin du XVIIIe siècle.

Hugo LETTENS, La sculpture de 1865 à 1895, dans Jacques VAN LENNEP, La sculpture belge au 19e siècle, Bruxelles, CGER, 1990, t. 1, p. 87

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 198

Jacques VAN LENNEP, La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 317-318

Jean-Jacques HEIRWEGH, Patrons pour l’éternité, dans Serge JAUMAIN et Kenneth BERTRAMS (dir.), Patrons, gens d’affaires et banquiers. Hommages à Ginette Kurgan-van Hentenryk, Bruxelles, Le Livre Timperman, 2004, p. 434 et 441-452

Suzy PASLEAU, dans Mémoires de Wallonie, Les rues de Louvain-la-Neuve racontent…, Luc COURTOIS (dir.), Louvain-la-Neuve, Fondation Humblet, 2011, p. 123

Robert HALLEUX, Cockerill. Deux siècles de technologie, Liège, éd. du Perron, 2002

Suzy PASLEAU, John Cockerill, Itinéraire d’un géant industriel, Liège, éd. du Perron, 1992, p. 73

Ed. MORREN dans Biographie nationale, t. 4, col. 230-239

Place de l’Hôtel de ville

4100 Seraing

Paul Delforge

Paul Delforge-Diffusion Institut Destrée-Sofam

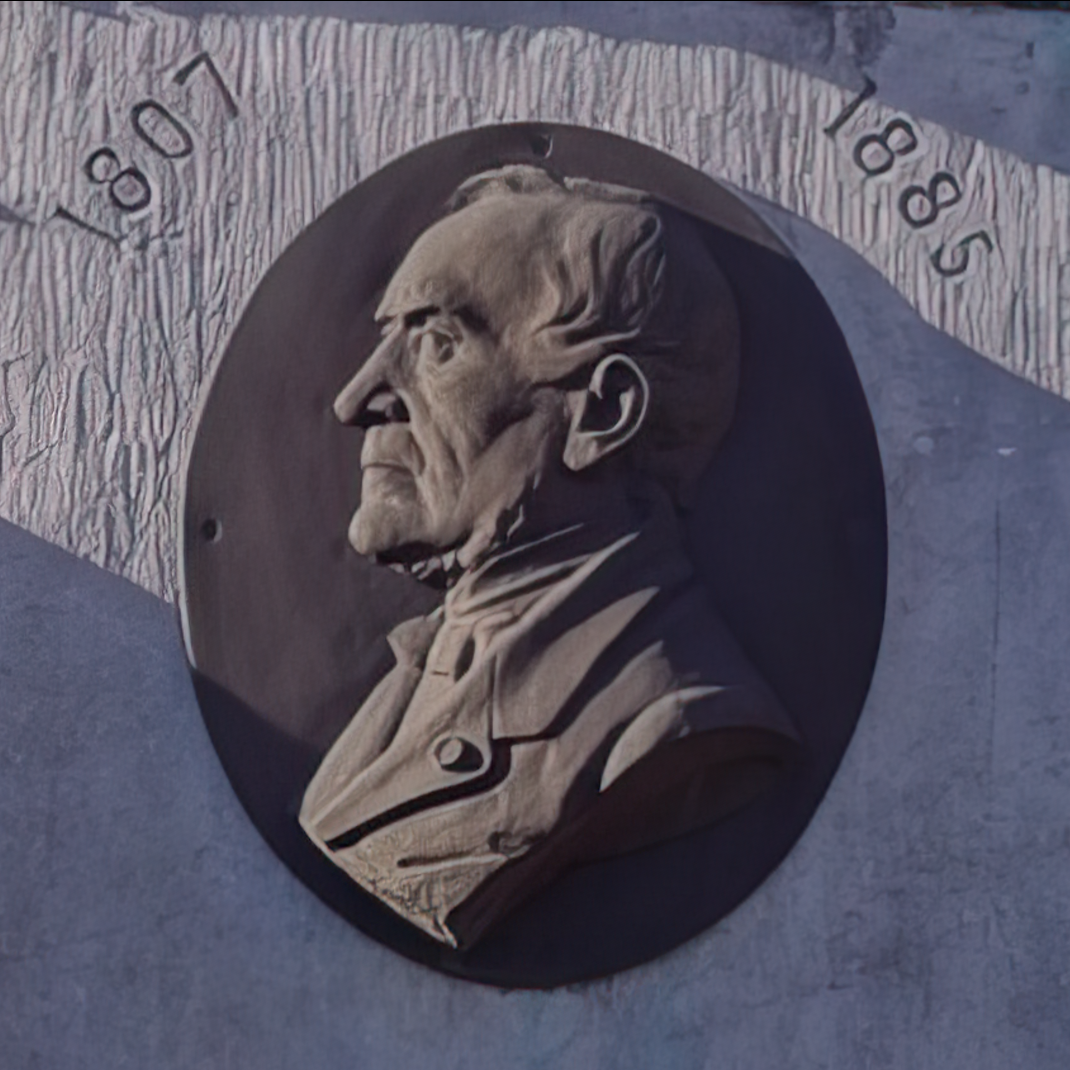

Médaillon BRIALMONT Hubert

C’est en 1871 que Seraing rend hommage à John Cockerill en élevant une majestueuse statue de l’industriel. Cette année-là, la société créée par l’entrepreneur anglais et fortement restructurée après sa disparition en 1840 connaît des résultats exceptionnels. Elle le doit en partie à Gustav Pastor et Eugène Sadoine qui en ont pris la direction, ainsi qu’à Hubert Brialmont (1807-1885), ingénieur en chef de 1842 à 1872. Ce dernier ignore encore que son portrait réalisé dans le bronze viendra se superposer sur un pan du large socle qui porte la statue de Cockerill, du côté qui fait face à l’hôtel de ville. De grand format, ce médaillon est entouré d’inscriptions gravées dans la pierre bleue :

1807-1885

HOMMAGE

DE LA

SOCIÉTÉ COCKERILL

À LA MÉMOIRE DE

HUBERT BRIALMONT

INGÉNIEUR EN CHEF

1842-1872.

Natif de Seraing, Hubert Brialmont occupe une place importante tant dans la société Cockerill que dans la vie sérésienne de son temps. Fils de Mathieu Brialmont (-1819), frère cadet de Mathieu L. J. (1789-1885), ce militaire qui fut ministre de la Guerre sous le gouvernement Rogier (1850-1851), il est aussi l’oncle de Henri Alexis (1821-1903), député dont le nom rime avec le système défensif mis en place par la Belgique au XIXe siècle. Hubert Brialmont avait entamé sa carrière de manière spectaculaire en signant les plans de l’imposant pont métallique surplombant la Meuse à hauteur de Seraing. Modèle suspendu à la conception originale, mesurant 120 mètres de long, il est achevé en 1843 et son passage restera payant jusqu’à la fin du XIXe siècle. Par ailleurs, toujours dans les années 1840, celui qui est considéré comme un dessinateur industriel contribue à la construction de la « machine dite du Haut-Pré » : deux machines à vapeur de 320 chevaux actionnent des câbles qui tractent les trains sur le plan incliné conçu par Henri Maus, entre Liège et la vallée de la Meuse d’une part, Ans et le reste du pays d’autre part (à partir de 1842). Hubert Brialmont est encore le créateur de puissantes machines soufflantes. Son œuvre sociale est par ailleurs appréciée par ses contemporains ; il était notamment membre de la Commission de Salubrité publique de Seraing. En 1872, Jean Kraft lui succède comme ingénieur en chef.

Coulé par la Compagnie des Bronzes à Bruxelles, il est l’œuvre d’Armand Cattier (1830-1892), le même sculpteur qui signa la statue Cockerill 15 ans plus tôt à Seraing, et aussi celle de Bruxelles. Français né à Charleville, Cattier s’installe à Bruxelles où il a fait ses études à l’Académie ; Louis Jéhotte est l’un de ses professeurs ; il fréquente aussi l’atelier d’Eugène Simonis. Répondant à de nombreuses commandes publiques (hôtel de ville de Bruxelles, les Boduognat, Ambiorix et Vercingétorix pour les portes des fortifications d’Anvers, et bien d’autres allégories – souvent du travail voire du progrès) ou privées (bustes), Cattier réalise par ailleurs d’initiative des œuvres inspirées par l’antiquité ou la vie populaire. Ses statues de John Cockerill, à Seraing et à Bruxelles, font partie de ses œuvres les plus abouties, de même que sa Daphnis, œuvre personnelle qui est conservée par le Musée de Bruxelles. Quant au médaillon Brialmont qui se trouve à Seraing, il s’agit d’une reproduction du médaillon que Cattier avait exécuté précédemment pour le monument Cockerill de Bruxelles. L’initiative de cette duplication a été prise par Jean Kraft et annoncée lors des obsèques de Brialmont, en juillet 1885. En présence des autorités sérésiennes, des dirigeants et ingénieurs de la Société Cockerill et de nombreux chefs d’industries du bassin liégeois, le médaillon est inauguré officiellement, le 19 juillet 1886, soit un an après la disparition du célèbre ingénieur wallon qui, selon les mots prononcés alors par Eugène Sadoine, « a consacré sa vie toute entière à la grande œuvre de John Cockerill ».

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse, dont La Meuse, juillet 1885 et juillet 1886

Jean-Jacques HEIRWEGH, Patrons pour l’éternité, dans Serge JAUMAIN et Kenneth BERTRAMS (dir.), Patrons, gens d’affaires et banquiers. Hommages à Ginette Kurgan-van Hentenryk, Bruxelles, Le Livre Timperman, 2004, p. 434

Suzy PASLEAU, dans Mémoires de Wallonie, Les rues de Louvain-la-Neuve racontent…, Luc COURTOIS (dir.), Louvain-la-Neuve, Fondation Humblet, 2011, p. 123

Robert HALLEUX, Cockerill. Deux siècles de technologie, Liège, éd. du Perron, 2002, p. 132

Suzy PASLEAU, John Cockerill, Itinéraire d’un géant industriel, Liège, éd. du Perron, 1992, p. 89-92

http://users.skynet.be/osterrieth/Pages/Brialmont.html (s.v. mars 2015)

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 198

Jacques VAN LENNEP, La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 317-318

Suzy PASLEAU, dans Mémoires de Wallonie, Les rues de Louvain-la-Neuve racontent…, Luc COURTOIS (dir.), Louvain-la-Neuve, Fondation Humblet, 2011, p. 123

Paul Delforge

IPW

Château Cockerill

Le château de Seraing fut une des résidences préférées des princes-évêques de Liège depuis le Haut Moyen Âge jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. La terre de Seraing appartenait en effet directement aux souverains liégeois.

D’abord simple maison de plaisance située en bord de Meuse et déjà mentionnée au XIe siècle, détruite puis reconstruite, la demeure devint un luxueux château de plaisance au XVIIIe siècle, richement décoré, entouré de splendides jardins et véritablement à la hauteur des souverains qui l’occupaient.

Aujourd’hui dépourvu de bon nombre de ses dépendances et perdu dans la végétation industrielle serésienne, l’ensemble témoigne de la présence et de la personnalité de plusieurs princes-évêques qui firent de Seraing leur résidence.

La construction de l’édifice débuta sous le règne de Georges-Louis de Berghes (1724-1743) qui érigea le pavillon nord-est, se poursuivit sous Jean-Théodore de Bavière (1744-1763) qui érigea l’aile sud et se termina par l’achèvement de l’aile nord sous François-Charles de Velbrück (1772-1784).

L’édifice présente depuis une grande unité de style : les divers corps ont les mêmes proportions, les briques rouges s’allient aux pierres de taille et les façades présentent une architecture classique des plus élégantes. Le « nouveau pavillon » datant du règne de Georges-Louis de Berghes forme la partie gauche et une construction semblable est érigée à droite. Ces deux corps de logis sont surmontés d’un fronton décoré de sculptures décoratives. Ils comportaient à l’origine le blason de Georges-Louis de Berghes, aujourd’hui disparu.

D’autres traces matérielles de l’occupation princière existent pourtant encore : l’ouverture cochère de la cour d’honneur porte les armes de Velbrück et les grilles de ferronnerie celles de Georges-Louis de Berghes. Au rez-de-chaussée de l’aile sud, plusieurs clés de voûtes portent les armes de Jean-Théodore de Bavière et de Charles-Nicolas d’Oultremont.

La Révolution a fait disparaître les blasons des frontons et les dépendances ; les jardins disparaissent dans le courant du XIXe siècle.

Pillé et mis à sac à la Révolution par les Liégeois tout comme le fut le palais des princes-évêques, le château attire l’attention des Français dès leur arrivée à Liège après la bataille de Fleurus. L’édifice est réquisitionné, mis à la disposition du ministre de la Guerre et transformé en hôpital militaire entre 1794 et 1797. Le château prend à l’époque le nom d’« hôpital Égalité ». L’organisation de cette institution dépend donc du ministère de la Guerre et son personnel est composé d’officiers de santé et d’infirmiers. Les frais engendrés par l’hôpital sont à la charge du gouvernement.

Après la suppression de l’hôpital, le château reste abandonné quelques années et se dégrade rapidement. La Constitution de l’an VIII, adoptée le 24 décembre 1799, procure de nouvelles destinées à l’ancienne demeure princière. Ce nouvel ensemble législatif crée le Sénat conservateur qui compte 24 membres. Le 1er janvier 1803, le Premier Consul crée les sénatoreries qui correspondent aux arrondissements d’appel. Les titulaires sont nommés à vie et sont considérés comme des « super-préfets » chargés de missions d’importance dans plusieurs départements. Chaque sénateur est doté d’une habitation et doit résider au moins trois mois dans sa sénatorerie.

Par arrêté gouvernemental du 5 septembre, le château de Seraing est affecté comme maison d’habitation au sénateur de Liège, non encore nommé. Le 28 septembre 1803, Bonaparte offre la sénatorerie de Liège à Gaspard Monge, mathématicien, créateur de la géométrie descriptive et un des fondateurs de l’école polytechnique de Paris en 1795. Monge et sa famille ne s’installent pourtant jamais dans leur résidence, trop délabrée à leur goût et constituant un cadeau empoisonné. Le château nécessite en effet de lourdes campagnes de remise en état et le sénateur refuse d’en assumer les frais. Après plusieurs années de doute, l’administration départementale de l’Ourthe marque son intérêt pour le rachat du château de Seraing. Le décret impérial du 29 août 1813 affecte la demeure et ses dépendances au préfet qui doit se charger d’y installer un dépôt de mendicité pour le département de l’Ourthe. En décembre de la même année, les armées coalisées forcent les frontières de la France ; le château ne connut jamais cette nouvelle affectation.

Par arrêté gouvernemental du 5 septembre, le château de Seraing est affecté comme maison d’habitation au sénateur de Liège, non encore nommé. Le 28 septembre 1803, Bonaparte offre la sénatorerie de Liège à Gaspard Monge, mathématicien, créateur de la géométrie descriptive et un des fondateurs de l’école polytechnique de Paris en 1795. Monge et sa famille ne s’installent pourtant jamais dans leur résidence, trop délabrée à leur goût et constituant un cadeau empoisonné. Le château nécessite en effet de lourdes campagnes de remise en état et le sénateur refuse d’en assumer les frais. Après plusieurs années de doute, l’administration départementale de l’Ourthe marque son intérêt pour le rachat du château de Seraing. Le décret impérial du 29 août 1813 affecte la demeure et ses dépendances au préfet qui doit se charger d’y installer un dépôt de mendicité pour le département de l’Ourthe. En décembre de la même année, les armées coalisées forcent les frontières de la France ; le château ne connut jamais cette nouvelle affectation.

Lors des tous derniers jours du régime, le château est occupé militairement pendant les campagnes de 1814-1815. Il sert entre autres de lieu de cantonnement aux troupes prussiennes et de magasin à poudre.

Le site est aujourd’hui connu sous le nom de château de Seraing ou château Cockerill, après son rachat par les frères Cockerill en 1817.

L’ensemble parvenu jusqu’à nous reste toutefois exceptionnel et témoigne de la richesse et du pouvoir princier à Liège à la fin de l’Ancien Régime. À côté du château se trouve l’église Notre-Dame, reconstruite en 1731 sous le règne de Georges-Louis de Berghes et absorbant la tour du XVe siècle de l’ancienne église.

Avenue Greiner 1

4100 Seraing

Frédéric MARCHESANI, 2013

Guy Focant

Hôtel de ville de Seraing

Construit dans le courant du 18e siècle comme logis de la ferme de la famille Colard-Trouillet, l’immeuble est cédé à la ville de Seraing en 1867. Il est alors transformé et agrandi pour y installer les services de l’administration communale. Du noyau ancien, il subsiste la façade orientée vers la Meuse, de style mosan, érigée en briques et calcaire sur un haut soubassement. On y trouve des tableaux de maîtres sérésiens, notamment « Le vieux pont de Seraing » de Mataive ou « Les Haleurs » de Masson. Un plafond est orné de fresques industrielles dues aux pinceaux des peintres Masson et Monzée. Devant l’édifice trône une statue de l’industriel John Cockerill (1790-1840), figure historique de premier plan pour la ville de Seraing. Cette statue en bronze, œuvre du sculpteur Armand Cattier, a été inaugurée le 22 octobre 1871. Elle est installée au somment d’un grand socle contenant un caveau dans lequel repose le grand homme depuis 1947. Au pied de la statue sont représentés quatre ouvriers, debout et en tenue de travail. On retrouve un houilleur, un mécanicien, un forgeron et un puddleur.

Place Communale

4100 Seraing

Classé comme monument le 8 avril 1983

Institut du Patrimoine wallon

Berceau de la Révolution industrielle sur le continent européen au XIXe siècle, la Wallonie s’est imposée comme la deuxième puissance économique mondiale, exportant son savoir-faire par-delà les frontières. (Re)découvrez à travers ces pages les grandes étapes de cet essor exceptionnel ainsi que les mutations auxquelles la Wallonie a dû faire face ensuite. Autant d’éléments indispensables pour comprendre la revendication fédéraliste régionale et la Wallonie d’aujourd’hui.

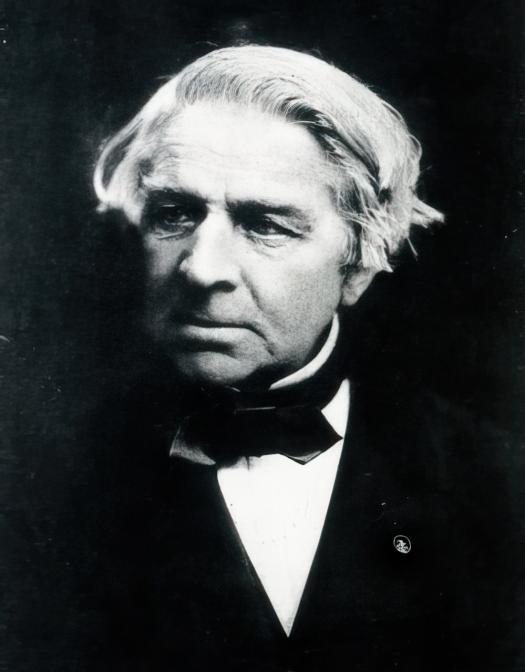

Pastor Gustave

Socio-économique, Entreprise

Burtscheid 02/06/1796, Seraing 1890

Derrière John Cockerill travaillent résolument dans l’ombre une série d’ouvriers et de cadres sans lesquels les activités de l’entrepreneur wallon n’auraient pas connu la prospérité. Directeur général des usines Cockerill de 1829 à 1865, Gustave Pastor est l’un de ces hommes.

Cousin et neveu par alliance de John Cockerill, Gustave Pastor est un proche de l’industriel wallon. Cockerill avait en effet épousé sa cousine germaine, Frédérique Pastor, et lui-même, Gustave Pastor a marié Adèle Hodson, la nièce de John Cockerill. Cette double alliance familiale se complète d’un engagement de Pastor auprès des activités de la famille Cockerill. Vers 1814, il a déjà un pied dans les activités de William Cockerill ; directeur d’usines, il acquiert une importante expérience de terrain qui sera profitable à John Cockerill. Homme de confiance, Pastor est envoyé fréquemment en mission ; en Angleterre, il ramène de précieuses informations sur les processus de fabrication ; chargé de la préparation et de l’organisation de nouvelles implantations industrielles, il contribue à la construction et à la mise en place des nouveaux outils : les machines à vapeur, mais surtout les fours à puddler sur le modèle anglais et le haut-fourneau au coke dont il est le premier à assurer la construction en Wallonie.

Chargé également du recrutement de la main d’œuvre, tant pour les usines textiles que pour le secteur sidérurgique, Gustave Pastor est le véritable bras droit de John Cockerill et ce statut est conforté par sa désignation comme directeur général des usines Cockerill dès 1829.

Il n’est dès lors pas étonnant qu’il soit appelé à la rescousse pour assumer la relève des sociétés du puissant industriel liégeois lorsque celui-ci trouve la mort, à Varsovie, en 1840. La mission est cependant périlleuse. Pastor connaît bien la « maison », mais Cockerill était un entrepreneur intrépide, qui s’est lancé dans de multiples diversifications, en investissant tant et plus. À son décès, force est de constater qu’une restructuration s’impose sous peine de faillite. Conscient qu’une telle situation serait catastrophique pour Liège, le pays wallon et la jeune Belgique, le gouvernement belge contribue à la réorganisation des avoirs de Cockerill et à la formation de la « Société Anonyme pour l'Exploitation des Etablissements de John Cockerill », où un commissaire du gouvernement est délégué. De 1840 à 1865, année où il démissionne et passe le relais à Eugène Sadoine, Gustave Pastor va piloter l’opération de sauvetage, de redémarrage et de redéploiement de la Société.

Sous la conduite de Gustav Pastor, la Société Cockerill privilégie la production sidérurgique et le secteur de la construction de machines à vapeur, de locomotives et de bateaux. Elle produit des canons en acier fondu (1861) puis commence à introduire le procédé Bessemer de transformation de la fonte en acier (1863). Il faudra encore une dizaine d’années avant que toutes les créances soient apurées, mais en 1864, la Société Cockerill occupe près de 7.000 employés dans ses différentes divisions (houillères, minières, hauts fourneaux et fabriques de fer, fabrique d'acier, ateliers de construction, ateliers de chaudronnerie, chantier naval) (Halleux). Quand il décide de mettre un terme à ses activités au sein de la Société Cockerill, Pastor a réussi le pari de la rationalisation. Il conservera encore quelques années la présidence du Conseil d'administration (jusqu’en 1869).

Sources

Suzy PASLEAU, John Cockerill. Itinéraire d’un géant industriel, Liège, éd. du Perron, 1992, en particulier p. 87-88

Robert HALLEUX, Cockerill. Deux siècles de technologie, Liège, éd. du Perron, 2002

Musée des Beaux-Arts, Exposition Le romantisme au pays de Liège, Liège, 10 septembre-31 octobre 1955, Liège (G. Thone), s.d., p. 151

Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 214, 481, 540

Jean-Jacques HEIRWEGH, Patrons pour l'éternité, dans Serge JAUMAIN et Kenneth BERTRAMS (dir.), Patrons, gens d'affaires et banquiers. Hommages à Ginette Kurgan-van Hentenryk, Bruxelles, Le Livre Timperman, 2004, p. 434 et 441

© Institut Destrée, Paul Delforge

Cockerill William

Conception-Invention, Socio-économique, Entreprise

Lancashire /1759, Behrensberg (Aix-la-Chapelle) 23/01/1832

Père de John et Charles-James Cockerill, William est un artisan qui cherche à faire fortune et n’hésite pas à quitter son Angleterre natale pour réussir. D’origine irlandaise, « jennymaker » de profession, William Cockerill est un mécanicien qui déborde d’inventivité. Il connaît les mécanismes de la machine à filer la laine qui procure aux Anglais un avantage sur tous leurs rivaux. Résolu à développer sur le continent les procédés mécaniques nouvellement découverts sur son île, il brave les interdits que son pays impose pour empêcher la concurrence, se rend en Russie en 1794, puis en Suède et en Allemagne. Personne n’est cependant disposé à entendre les moyens qu’il préconise pour améliorer les outils en filature lorsqu’il croise la route d’un agent commercial d’une firme verviétoise. À Hambourg, en 1798, William Cockerill s’entretient en effet avec Henri Mali : celui-ci finit par le convaincre de rejoindre les bords de la Vesdre où son patron, Ywan Simonis, est disposé à l’héberger après avoir payé ses frais de transports depuis Hambourg.

Saisissant ce qui paraît être sa dernière chance, William Cockerill vient s’établir à Verviers (en 1799 semble-t-il) ; il est installé dans une dépendance de l’usine « au Chat » et, en secret, met au point ses idées au profit exclusif du patron lainier verviétois. Dès le 29 décembre 1800, la filature Simonis dispose d’un moulin activé par trois personnes qui produisent 400 écheveaux par jour, ce qui remplace le travail de 100 personnes ! Cockerill construit encore d’autres machines à carder et à filer la laine pour les fabriques Biolley et Simonis, en accordant à leur société l’exclusivité de ses inventions. Très vite, le succès est au rendez-vous : les innovations de W. Cockerill vont propulser l’industrie lainière verviétoise au premier rang mondial. « Le temps du rouet avait vécu, c’était le début de la mécanisation de l’industrie lainière ».

Pour se défaire du contrat d’exclusivité qui le lie aux Biolley-Simonis, William Cockerill fait venir d’Angleterre un ouvrier qualifié, James Hodson, qui deviendra son beau-fils. Celui-ci monte son propre atelier de construction de machines, qui trouve très rapidement des commandes auprès des industriels de la laine. Avec les fils Cockerill, Hodson fournit librement des moulins dès 1803 aux filatures J-N. David, Godart, Leloup et Meunier, puis dans une seconde vague aux Dethier, Godin, Duesberg, Peltzer, Hauzeur, Sauvage.

En dépit de l’hostilité qui règne entre Anglais et Français en cette période troublée (Verviers est l’une des villes de la République française puis de l’empire napoléonien depuis 1795), les mécaniciens anglais que sont William et ses enfants – en l’occurrence William (1783-1847), James (1787-1837) et John (1790-1840) – peuvent continuer à œuvrer en terres liégeoises. D’ailleurs, en 1807, ils s’installent dans la cité ardente, au pied du pont des Arches d’abord, au Pont des Jésuites (future place Cockerill), ensuite lorsque l’atelier devint trop petit. Les Cockerill y fabriquent de nombreuses machines et y développent ce qui deviendra la grande sidérurgie du bassin de Liège. S’ils contribuent ainsi au décollage de la révolution industrielle dans l’est wallon, les Cockerill sont considérés comme des traîtres en Angleterre… En 1810, William Cockerill reçoit la grande naturalisation française et, en 1812, se retire des affaires, fortune faite. Décédé près d’Aix-la-Chapelle, William Cockerill est enterré au cimetière de Spa.

Sources

Pierre LEBRUN, L’industrie de la laine à Verviers pendant le XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle, Liège, 1948, p. 234-241

Michel ORIS, dans POTELLE Jean-François (dir.), Les Wallons à l’étranger, hier et aujourd’hui, Charleroi, Institut Destrée, 2000, p. 127

P.M. GASON, Histoire des sciences et des techniques. John Cockerill et le nouveau monde industriel, Seraing, 1995

Suzy PASLEAU, Itinéraire d’un géant industriel, Liège, 1992

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Histoire. Économies. Sociétés, t. I, p. 328

Freddy JORIS, Natalie ARCHAMBEAU (dir.), Wallonie. Atouts et références d’une région, Namur, 1995

Biographie nationale, t. IV, col. 229-230

Paul LÉON, Ywan Simonis, dans Biographie nationale, t. XLIII, col. 651-660

Anne-Catherine DELVAUX, Inventaire des archives de la Société Cockerill Sambre (Groupe Arcelor) Siège de Seraing (1806-2005), Bruxelles, AGR, 2011, Archives de l’État de Liège, n°113

Paul Delforge

Bonehill Thomas

Conception-Invention

Bilston (GB) 15/03/1796, Marchienne-au-Pont 03 ou 04/08/1858

Si William et John Cockerill incarnent du côté de Liège l’apport des techniciens anglais à la révolution industrielle qui caractérise le XIXe siècle en Wallonie, Thomas Bonehill est sans conteste son équivalent du côté de Charleroi. Avec Haarodt Smith, il n’est pas le seul Anglais à répondre aux sollicitations de patrons hennuyers. Techniciens expérimentés, ils apportent sur les bords de la Sambre diverses innovations qui donnent son impulsion au secteur traditionnel du travail du fer.

Sixième d’une famille ouvrière, Thomas Bonehill est repéré dès le début des années 1820 par un espion industriel au service du roi Guillaume d’Orange. Arrivé en Wallonie vers 1824, après la levée par les autorités anglaises de l’interdiction d’émigrer qui avait été imposée aux mécaniciens, Bonehill est d’abord occupé à la modernisation de quelques forges dans l’Entre-Sambre-et-Meuse. Au service d’une société dont Guillaume d’Orange est actionnaire, Bonehill construit, près de Thuin, un haut-fourneau, deux fineries, plusieurs fours à réverbère pour fondre les gueuses et un forage à canons. Ensuite, passant de patron à patron dans le bassin de Charleroi, on trouve trace de son passage à Yves Gomezée, Couvin, Biesme, Acoz, Marchienne, Fayz-les-Manage, etc. Auprès d’une quinzaine d’entre eux au moins (Cartier d’Yves, Hannonet-Gendarme, Desmanet, F-J. Houyoux, Charles de Cartier, Champeau-Chapel, etc.), il « vend » des techniques qui leur sont inconnues et il forme à leur usage le personnel local.

Avec les frères Puissant, Thomas Bonehill rencontre des partenaires plus particuliers : il n’est plus employé cette fois, mais associé. Originaires d’Agimont, les Puissant comme les Licot de Nîmes exploitent depuis plusieurs générations des fourneaux de fusion. Maître de forges à Gougnies, Ferdinand Puissant se laisse convaincre d’abandonner son petit site sidérurgique, au bord d’une forêt et alimenté par une faible rivière, pour construire un laminoir moderne à proximité d’une grande voie d’eau et surtout d’un site charbonnier. C’est ainsi que va naître le premier laminoir de la Providence, à Marchienne-au-Pont. Ensemble, l’entrepreneur wallon et l’ingénieur anglais vont construire de nouveaux fours à puddlage et mettre en service le laminoir dès 1832. Les Forges de la Providence à « Marchiennes » (aujourd’hui Marchienne-au-Pont) constituent l’une des installations les plus perfectionnées et rentables du moment, capables de produire annuellement 6.500 tonnes de produits finis. À la mort de Fernand Puissant et de son épouse Adélaïde Licot, leurs enfants, Edmond et Jules Puissant s’associent à Thomas Bonehill pour fonder la SA des Laminoirs, Hauts Fourneaux, Forges, Fonderies et Usines de la Providence (1838), dont l’Anglais est le directeur gérant. Il s’agit aussi de trouver les capitaux nécessaires à la construction de nouveaux fours et d’un haut-fourneau à coke. Celui-ci sera opérationnel en 1840.

D’autres hauts-fourneaux sont mis à feu grâce à Th. Bonehill désormais « consultant indépendant » (1841). Des laminoirs sont encore construits. À l’autre bout de la Sambre, côté français cette fois, au sud de Maubeuge, soit à une cinquantaine de kilomètres de Charleroi, le nouveau haut-fourneau de la Providence qui est construit à Hautmont est destiné à fabriquer les rails pour le réseau ferroviaire français. Dans le sillage de capitaux « belges », Thomas Bonehill sera également appelé en Allemagne. En 1855, il est de retour à Marchienne-au-Pont où il fait construire pour son propre compte les Laminoirs de l’Espérance. Ce sont ses enfants qui en prendront la direction en constituant la SA Usines Bonehill frères. Au total, Bonehill aura contribué à la naissance d’une quarantaine d’usines en pays wallon.

Aux confins de Marchienne-au-Pont et Mont-sur-Marchienne, le château qu’il a fait construire, qui porte son nom et dans une rue désormais éponyme, reste un fleuron du patrimoine architectural, culturel et historique de Charleroi ; il a été totalement rénové dans les années 1990.

Sources

Jean-François POTELLE (dir.), Les Wallons à l’étranger, hier et aujourd’hui, Charleroi, Institut Destrée, 2000

Freddy JORIS, Natalie ARCHAMBEAU (dir.), Wallonie. Atouts et références d’une région, Namur, 1995

Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 64-65

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Histoire. Économies. Sociétés, t. II, p. 35

Adriaan LINTERS, industria. Architecture industrielle en Belgique, Liège, Mardaga, 1986, p. 31

René LEBOUTTE, Vie et mort des bassins industriels en Europe, 1750-2000, Paris, L’Harmattan, 1997, p. 81-83

Robert HALLEUX, Cockerill. Deux siècles de technologie, Liège, éd. du Perron, 2002, p. 63-64

Institut Destrée, Paul Delforge

Cockerill Charles-James

Socio-économique, Entreprise

Haslingden 02/05/1787, Aix-la-Chapelle 08/05/1837

Fils de William Cockerill, frère aîné de John, Charles-James est un pionnier de la révolution machiniste dans le bassin de Liège. Comme son frère, il a quitté l’Angleterre en 1802 et a développé ses connaissances techniques dans les ateliers de son père à Verviers puis à Liège. En 1813, les deux frères épousent deux sœurs originaires d’Aix-la-Chapelle et reçoivent l’usine liégeoise en cadeau de mariage, ainsi qu’un important capital à investir. Ensemble, ils achètent l’ancien château des princes-évêques, à Seraing (1817), et c’est là que va naître la plus importante usine métallurgique d’Europe. Ensemble, ils y établissent successivement un atelier de construction mécanique (1819), une fonderie, une « fabrique de fer » (1820-22) et un haut fourneau au coke (1822-1823), ce dernier étant construit par l'Anglais David Mushett.

Ayant revendu ses participations en 1823, Charles-James s’écarte de la voie suivie par son frère pour investir à Stolberg, qui n’est alors qu’un quartier de la ville d’Aix-la-Chapelle. Prenant des participations dans les mines de charbon allemandes, il pousse leur exploitation à une échelle jamais atteinte. Pour favoriser le transport, il n’hésite pas à faire construire sa propre route (qui porte toujours son nom aujourd’hui). Il contribue ainsi au développement industriel de cette région allemande, ainsi qu’à celui du site minier de Plombières dont il obtient la concession en 1828.

Contrairement à son frère qui multiplie ses participations dans des entreprises couvrant de nombreux secteurs d’activité, Charles-James recherche une sécurité dans des placements fonciers, ce qui ne l’empêche pas d’être un grand amateur de courses de chevaux. Installé dans un château à Behrensberg près d'Aix-la-Chapelle (c’est là que son père, William, meurt en 1832), il possède une filature de laine peignée équipée avec les machines les plus modernes du moment, sorties de ses ateliers de Seraing. À sa mort, en 1838, une Société anonyme rassemble ses avoirs sous le nom de SA Société métallurgique de Stolberg.

Sources

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Histoire. Économies. Sociétés, t. I, p. 328, 330, 338, 346

Michel ORIS, dans POTELLE Jean-François (dir.), Les Wallons à l’étranger, hier et aujourd’hui, Charleroi, Institut Destrée, 2000, p. 127

Freddy JORIS, Natalie ARCHAMBEAU (dir.), Wallonie. Atouts et références d’une région, Namur, 2005

Histoire de la Wallonie (L. GENICOT dir.), Toulouse, 1973, p. 351

Paul Delforge