© Anne-Josèphe Théroigne. Détail extrait de l’eau-forte Les couches de Mr Target, anonyme [Webert], [fin novembre 1791] © Musée Carnavalet (inv. G.25626)

© Anne-Josèphe Théroigne. Détail extrait de l’eau-forte Les couches de Mr Target, anonyme [Webert], [fin novembre 1791] © Musée Carnavalet (inv. G.25626)

Theroigne dite de Méricourt Anne-Josèphe

Révolutions

Marcourt 13/08/1762, Paris 08/06/1817

Ardente militante républicaine, grande avocate de la cause des femmes, Anne-Josèphe Théroigne est une figure étonnante de cette période politique intense que constitue le tournant historique des années 1789 à 1794.

C’est à Marcourt, dans le duché de Luxembourg, que naît en 1762 le premier enfant d’un couple de paysans ni riches ni pauvres, mais simplement attachés à leur terre. C’est une fille. Les Terwagne l’appelleront Anne-Josèphe. Ils ne lui donneront aucune éducation particulière ; ce n’est qu’une fille, et son statut, à l’époque, ne lui offre aucun autre débouché que d’être utile aux tâches domestiques et à assurer des descendants à l’homme qui l’épousera. Très tôt, elle perd sa maman et son père fait un nouveau mariage. Envoyée un temps chez des parents installés à Liège, la jeune fille finit par couper tous liens avec sa famille et part à l’aventure. Servante dans une maison bourgeoise de la principauté, elle devient dame de compagnie, à Anvers, auprès d’une riche femme du monde, qu’elle accompagne en Angleterre (1782), où une autre vie l’attend. Elle a vingt ans. Elle apprend à aimer la culture et elle rêve de devenir cantatrice. Londres, Paris, Naples, Gènes, Rome sont autant de villes et de rencontres, dont les péripéties varient selon ses biographes. La jeune fille semble courtisée, mais elle est surtout indépendante. Au printemps 1789, elle est à Paris. Après la vie de bohème, voici le temps de la politique.

Aux premières loges des événements qui s’y déroulent, elle se passionne pour la Révolution, emménage à Versailles pour pouvoir se rendre rapidement dans les tribunes de la salle où se réunit l’Assemblée nationale et constituante. Depuis le pourtour, elle assiste aux débats, notamment lors de l’adoption de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ; depuis les tribunes, elle a l’impression de participer à la vie politique, se faisant remarquer par ses applaudissements et ses exclamations. Les 5 et 6 octobre 1789, c’est la fameuse marche des femmes, de Paris à Versailles : la famille royale est contrainte de quitter le château et de s’installer à Paris ; surtout, le roi est obligé de signer la Déclaration des Droits et le décret marquant la fin des privilèges. L’Assemblée nationale déménage et Théroigne la suit s’installant elle aussi à Paris. Elle y fréquente les assemblées de district où on discute politique ; chose inouïe, elle y prend même la parole, proposant que l’on construise un bâtiment permanent, où se réunirait l’assemblée nationale ; ce Parlement serait construit à la place de la Bastille. Elle fonde aussi le premier club révolutionnaire populaire et mixte de Paris ; elle contribue encore à la fondation de ce qui deviendra le club des Cordeliers ; elle côtoie personnellement Danton, Desmoulins, Marat et bien d’autres.

Pour diverses raisons, elle quitte Paris en mai 1790 et revient vivre à Marcourt, puis à Liège. C’est là qu’en janvier 1791 elle est enlevée par des émigrés nobles français : on l’accuse d’espionnage, d’avoir été à la tête de la marche des femmes et de bien d’autres crimes invraisemblables ; elle est remise aux autorités autrichiennes, et enfermée dans une prison-forteresse dans le Tyrol, à Kufstein. Un fonctionnaire autrichien qui veille sur elle résume bien les accusations du moment qui pèsent sur elle : « Mlle Théroigne prêche le démocratisme » ! Finalement innocentée, elle rencontre l’empereur d’Autriche, Léopold II, en personne, à Vienne. Elle est libérée après plusieurs mois de détention et revient dans les Pays-Bas, mais peu de temps.

En janvier 1792, elle est à Paris où elle est portée en triomphe par les patriotes désireux de mener la guerre contre les Autrichiens. On la surnomme l’amazone de la liberté. Elle reçoit carte blanche pour mobiliser dans les quartiers, y compris auprès des femmes. Elle prononce alors un discours, célèbre, où elle appelle les femmes à briser leur chaîne, à s’armer et à se délivrer de tout ce qui les oppresse (C’est le discours des Minimes). Alors qu’on lui prête d’avoir formé un bataillon de femmes portant des piques, ses « amis » s’inquiètent ; ils s’inquiètent de sa liberté de ton ; ils s’inquiètent du message d’égalité entre les sexes qu’elle défend avec ardeur ; ils s’inquiètent de la révolution qu’induit dans la vie de tous les jours le discours que Théroigne tient auprès des femmes ; comme ses ennemis, ses amis l’incitent à se taire. Le 10 août 1792, elle participe néanmoins au coup de grâce porté par la Révolution contre la monarchie ; en septembre, la République est proclamée. On perd alors quelque peu sa trace, puis elle réapparaît en mai 1793, quand elle publie un placard, une affiche politique collée sur les murs de Paris : une fois encore, elle tient un discours féministe remarquable.

Quelques jours plus tard, elle est physiquement battue par une bande de femmes qui veulent l’empêcher de gagner les tribunes de la Convention. Cet épisode donnera naissance à quantité d’interprétations et de descriptions scabreuses, alors qu’il a une portée politique indéniable ; pour Mlle Théroigne, les femmes ont le droit de s’occuper de la vie publique, de la justice, de l’éducation civique, à l’égal des hommes.

En juin 1794, quelques jours avant Thermidor et la chute de Saint-Just et Robespierre, elle est arrêtée dans des circonstances étonnantes ; pour discréditer son action politique, on a longtemps affirmé qu’elle était malade, hystérique, folle quoi. Aucun document d’archive ne permet de dire que Théroigne était déjà folle au moment où on l’a enfermée, en prison d’abord, dans des hôpitaux ensuite. Forcément, sans confondre les causes avec les conséquences, ce sont ses conditions de captivité qui lui feront perdre la tête. Le prétexte de la folie comme méthode d’exclusion politique ne tient plus aujourd’hui. Quand, en 1817, après 23 ans d’enfermement, l’avocate de la liberté pousse son dernier soupir, elle a 55 ans et elle laisse derrière elle les traces tangibles de son engagement féministe.

Toujours, par son comportement, par ses paroles ou ses rares écrits, elle s’est préoccupée d’égalité, de liberté, bref des droits de l’homme, ce dernier terme signifiant pour elle aussi bien les hommes que les femmes. C’est ce que lui a appris la lecture de la Déclaration des Droits adoptée en août 1789. C’est par conséquent une surprise pour elle de constater que les droits ne s’appliquaient pas à sa personne, parce qu’elle était femme. Et plutôt d’attendre que quelqu’un lui attribue ses/ces droits, elle va considérer qu’ils sont à elle et se comporter en citoyenne. Ce sont les obstacles qu’elle rencontre alors, ses succès mais surtout ses échecs qui permettent de comprendre le féminisme pionnier et si singulier d’Anne-Josèphe Théroigne. On évitera de lui accoler ce nom à particule, « de Méricourt », que lui avaient attribué ses ennemis politiques.

Sources

Paul Delforge, Citoyenne Anne-Josèphe Théroigne. Pionnière du féminisme (1789-1794), Namur, Institut Destrée, 2022, coll. « Notre Histoire » n°14

Helga Grubitzsch, Roswitha Bockholt, Théroigne de Méricourt. Die Amazone der Freiheit, Centaurus, 1991

Élisabeth Roudinesco, Théroigne de Méricourt : une femme mélancolique sous la Révolution, Paris, Le Seuil, 1989, coll. Fiction & Cie

Félix Magnette, dans Biographie nationale, 1926, t. 24, col. 760-768

Félix Magnette, Théroigne de Méricourt, la belle Liégeoise. Légendes littéraires et réalité historique, dans Wallonia, XXIe année, mars 1913, p. 163-187

Léopold Lacour, Trois femmes de la Révolution : Olympe de Gouges. Rose Lacombe, Théroigne de Méricourt, Paris, 1900

Marcellin Pellet, Étude historique et biographique sur Théroigne de Méricourt, dans les Variétés révolutionnaires, 3e série, Paris, 1890

Paul Delforge

Quevreux Jean Thomas Louis

Révolutions

Chauny (Aisnes) 17/12/1755, lieu inconnu vers 1803

Dirigées par Jourdan, Kléber et Championnet, les armées révolutionnaires françaises remportent une victoire militaire décisive à Fleurus le 26 juin 1794, face au prince Frédéric de Saxe-Cobourg. La route du nord est libre jusqu’au Rhin. À partir du 15 octobre 1794, le territoire conquis est administré à partir de deux pôles, l’un situé à Aix-la-Chapelle (pour la région de l’entre-Meuse-et-Rhin), l’autre depuis Bruxelles (pour la partie au nord de la Meuse). À Charleroi, alors appelée Libre-sur-Sambre et qui dépend de Bruxelles, les Français écartent les anciens magistrats et nomment Jean Thomas Louis Quevreux comme nouveau maire (janvier-février 1795). En prêtant serment « de maintenir la liberté et l’égalité, de mourir à son poste s’il le faut », il est officiellement installé par un agent national. Il sera le premier maire d’une ville qui désormais relève du Hainaut, et non plus du Namurois.

Écrivain public, comme son père, employé de bureau, J-Th-L. Quevreux est un homme instruit, sans fortune, qui quitte sa Picardie natale pour s’installer d’abord à Bergues saint Winoc à la fin des années 1770, avant de s’établir à Fumay en 1788, afin d’exercer comme instituteur communal à Charleroi, ville qui fait alors partie du comté de Namur. Avec son père, J-Th-L. Quevreux est en effet nommé « maître d’école », en février 1789, dans le quartier de l’Entre-ville, après avoir été lauréat d’un difficile concours public. Très vite, ses qualités intellectuelles sont remarquées et appréciées par les autorités locales qui élargissent sa charge en lui confiant la responsabilité d’instituteur dans la Ville-basse. Mais d’autres tâches l’attendent à l’heure où les événements politiques se précipitent.

Depuis plusieurs mois, les États de Hainaut manifestent leur opposition aux réformes de Joseph II et, le 21 décembre 1789, ils proclament leur indépendance, aussitôt imités, en pays wallon, par les États de Namur (22 décembre) et par ceux de Tournai puis de Tournaisis (26 décembre) ; le Limbourg/Outremeuse fera de même le 9 mars 1790. Se constituent alors les États du Pays de Namur et Charleroi doit envoyer un représentant au Tiers État. Bien qu’il soit arrivé depuis peu de temps, Quevreux est choisi pour être le député du peuple de Charleroi à l’Assemblée de Namur. L’instituteur français prend ainsi part à la Révolution dite Brabançonne et contribue à la fin de l’Ancien Régime dans le Namurois. Lors de la première restauration autrichienne (novembre 1790), il reprend, à temps plein, sa fonction d’instituteur, mais il est désormais davantage préoccupé par la politique et la défense des idéaux révolutionnaires. Ayant démissionné de sa charge pédagogique (mars 1792), il prend la tête du mouvement révolutionnaire, à Charleroi. Avec Floris Bonet, B-J. Thibaut et Michel Chapel, il crée la Société des amis de la liberté et de l’égalité et il y est élu à la présidence.

Après Valmy et Jemappes, Quevreux apporte son soutien aux hommes de Dumouriez et met sur pied, dès novembre, une « Assemblée provisoire des représentants du peuple » qui, parmi ses premières décisions, rebaptise la cité en Charles-sur-Sambre. Aspirant à un statut que les institutions d’Ancien Régime ne lui accordent pas, Charleroi s’oppose rapidement à Namur où l’on ne se laisse pas séduire par le discours progressiste des « libérateurs ». J-Th-L. Quevreux œuvre fortement à l’élection d’une deuxième Assemblée des représentants provisoires du pays de Namur, dont le siège est installé à Charleroi. Secrétaire de cette assemblée constituante (janvier 1793), Quevreux en rédige tous les procès-verbaux et prend une part active à la naissance de l’Administration (ou gouvernement) provisoire du pays de Namur (février-mars 1793), dont il est le secrétaire général.

Alors que l’annexion à la France était en cours, la bataille de Neerwinden consacre le second retour des Autrichiens (18 mars 1793). J-Th-L. Quevreux se fait alors discret et parvient à éviter des représailles trop sévères. En fait, il se tient prêt pour le retour des révolutionnaires français ; après Fleurus, il n’est cependant pas de la première municipalité mise en place en juillet 1794 et composée d’éléments radicaux. Plus modéré, il contribue à l’organisation pratique de l’annexion et siège au sein de l’Administration provisoire de l’arrondissement de Namur (décembre 1794-août 1795). En janvier 1795, il est choisi pour remplir les fonctions de maire de Libre-sur-Sambre et, le 31 août, il devient le premier bourgmestre d’une cité qui appartient désormais au département de Jemappes, et ne dépend plus de Namur, chef-lieu du département de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Maire jusqu’en mars 1797, officier et membre du conseil municipal jusqu’en 1798, J-Th-L. Quevreux achèvera sa carrière comme maître d’école, fidèle à un profond idéal républicain. Si une fonction de commissaire de guerre lui échoit vers 1800, il s’agit de la dernière trace de son activité.

Sources

Désiré-Alexandre VAN BASTELAER, Jean Thomas Louis Quevreux, maire de Charleroi, Documents et rapports de la Société Paléontologique et Archéologique de l'Arrondissement judiciaire de Charleroi, vol. XI, 1881, p. 439-455 (http://hainaut.mariemont.museum/Upload_Mariemont/Images_Docs/CDH/ELB-MRM-C92_11.pdf )

Serge NEKRASSOF, dans Jean-Louis DELAET (dir.), Libre-sur-Sambre. Charleroi sous les révolutions 1789-1799, Bruxelles, Crédit communal, 1989, p. 114, 119

Désiré-Alexandre VAN BASTELAER, Actes de franchises, de privilèges et d’octrois accordés spécialement à la ville de Charleroi par ses souverains depuis sa fondation, jusqu’après la domination de la maison d’Autriche…, Mons, 1868

Désiré-Alexandre VAN BASTELAER, Théodore-Joseph Pruniau, maire de Charleroi, Documents et rapports de la Société Paléontologique et Archéologique de l'Arrondissement judiciaire de Charleroi, vol. VI, 1878, p. 413-424

Paul Delforge

Lebrun (dit Pierre Marie Henri Tondu) Pierre

Révolutions

Noyon (Oise) 28/08/1754 (ou 1763 ?), guillotiné à Paris 22/12/1793

Rédacteur en chef d’un journal propageant les idées philosophiques du temps, Pierre Lebrun alimente les débats politiques dans le pays wallon dans les années 1780 et attise l’esprit révolutionnaire. Naturalisé « Liégeois » en juillet 1790, membre du gouvernement révolutionnaire (1790), il devient ensuite, à Paris, un éphémère Ministre des Affaires étrangères de la Ière République (1792-1793), favorisant le dessein des révolutionnaires belges et liégeois réfugiés, mais qui sera victime des Montagnards.

Quittant Noyon, la patrie de Calvin, où il a effectué ses études avec une bourse du Chapitre, Pierre Tondu arrive à Paris, au Collège Louis le Grand, pour y mener des études en Théologie, et s’y lie d’amitié avec Robespierre et Desmoulins notamment. Destiné à embrasser une carrière ecclésiastique, l’abbé Tondu abandonne son ordre, essaye l’infanterie, avant de déserter et de se réfugier dans le pays de Liège au début des années 1780. D’abord précepteur, il trouve enfin sa voie comme compagnon-imprimeur. Marié à Liège en 1783, il abandonne son patronyme de naissance pour adopter celui de Lebrun. Il travaille pendant plusieurs années (1782-1785) au service du puissant imprimeur et éditeur Jean-Jacques Tutot, auquel il apporte beaucoup d’idées sans que l’entrepreneur lui permette de les réaliser. Dès, il prend son indépendance et s’associe d’égal à égal avec l’imprimeur Jacques Joseph Smits. Ensemble, ils fondent le Journal général de l’Europe (printemps 1785). Imprimé à Liège et publié à Herve, le journal est diffusé aussi bien dans la principauté de Liège, que dans les Pays-Bas autrichiens et les Provinces-Unies.

Dans l’Affaire des Jeux de Spa, le journal prend fait et cause pour les adversaires du prince-évêque. Ce dernier lui intente des procès, et comme les patriotes liégeois font rapidement de la gazette leur moniteur, Pierre Lebrun est contraint de quitter Liège et va s’installer à Herve, dans le duché voisin de Limbourg, où Smits rachète du matériel d’imprimerie (août 1786). Le rédacteur en chef ne renonce pas à la publication du Journal général de l’Europe, ni à ses critiques contre Hoensbroeck ; il soutient par contre fermement les réformes progressistes décidées par l’empereur Joseph II dans « ses » Pays-Bas. Hostiles à de telles réformes, les États de Brabant et de Hainaut décident à leur tour l’interdiction du Journal de la « Société typographique de Herve » sur leur territoire (juin 1787). Menacés et réfugiés à Aix-la-Chapelle ou à Maastricht, Lebrun et Smits obtiennent du gouvernement impérial que l’arrêt des deux États soit cassé, et le Journal reparaît à Herve le 5 janvier 1788. Inspirées des Lumières, en particulier de la séparation des pouvoirs de Montesquieu et des théories physiocratiques de Quesnay, les idées politiques et économiques défendues par Lebrun dans le journal attirent aussi des lecteurs en France, en Suisse, en Angleterre et ailleurs dans l’empire germanique.

Hésitant devant le despotisme de Joseph II et le conservatisme de la Révolution brabançonne, Lebrun rencontre beaucoup de problèmes avec la censure (1788-1789), prend finalement le parti des Brabançons, mais trouve à Liège un accueil sans ambiguïté, après l’Heureuse Révolution du 18 août. Président de la Société des Amis de la Liberté et de l'Egalité, Pierre Lebrun reçoit le titre de citoyen en étant accueilli comme bourgeois. Le « naturalisé Liégeois se fait le défenseur des idées démocratiques puisées dans le Contrat social de J-J. Rousseau et nourrit les débats liégeois. Quand les insurgés liégeois se divisent entre ceux qui veulent retourner aux institutions liégeoises telles qu'elles fonctionnaient (bien) avant l'imposition du règlement de 1684 et ceux qui souhaitent une toute nouvelle organisation, Lebrun propose et prépare un plan de municipalité à la française, sur le modèle de Paris. Il s'agit de répartir en 60 sections tous les citoyens actifs de Liège et de sa banlieue. Le titre de citoyen était accordé à toute personne âgée de 25 ans, née à Liège ou ayant depuis cinq ans sa résidence et payant une somme de trois florins à la caisse communale. Disposant d'une voix, les électeurs devaient élire deux bourgmestres et vingt conseillers pour l'administration journalière et 120 notables pour les affaires plus importantes.

En juin-juillet 1790, 1.081 citoyens s'inscrivent sur les 15.000 électeurs potentiels. À ce scrutin, l’un des tout premiers de l’histoire wallonne, Fabry (962 voix) et Donceel (718) sont élus bourgmestres. Lebrun quant à lui est porté au « Conseil général de la Cité » et devient le secrétaire de ce gouvernement révolutionnaire mis en place en juillet 1790. Succédant au Journal patriotique qu’imprimait J-J. Tutot, Smits et Lebrun font du Journal général de l’Europe l’organe des patriotes liégeois (printemps 1790), y critiquant notamment vivement les options politiques et surtout religieuses des « Brabançons ». À l’initiative des États du Brabant, le Journal est d’ailleurs interdit dans la plupart des États-Belgiques-Unis. Bien protégé sur les bords de la Meuse, il ne craint rien ; il est même l’un des premiers à évoquer l’idée d’une réunion du pays de Liège à la France.

Mais la restauration autrichienne et la répression annoncée du prince-évêque le poussent à fuir le pays wallon (décembre 1790-janvier 1791) et à se réfugier à Paris. Grâce à ses relations avec Dumouriez, Lebrun entre au ministère des Affaires étrangères. Du rang de commis, il connaît une ascension fulgurante, puisqu’il se retrouve ministre le 10 août 1792 ! Exprimant ses convictions en faveur d’un régime de monarchie constitutionnelle, même après l’exécution de Louis XVI, il subira un sort identique. Condamné comme « contre-révolutionnaire » par les Montagnards, au plus fort du radicalisme républicain (septembre 1793), ce « Girondin » n’évite pas la guillotine (22 décembre).

Avant son ministère, il apporte une aide concrète aux Liégeois et Belges réfugiés à Paris, sans s’immiscer dans les discordes qui divisent les modérés et les radicaux. Son aide aux Liégeois est bien réelle lorsque ceux-ci retournent au pays derrière les armées de Dumouriez ; par exemple, il soutient la création d’un bataillon liégeois. Ministre, il intercède en faveur des insurgés wallons auprès des autorités françaises, du moins jusque fin mai, début juin 1793, moment où le gouvernement girondin tombe sous les attaques des Montagnards.

Sources

Paul HARSIN, La Révolution liégeoise de 1789, Bruxelles, Renaissance du Livre, 1954, coll. Notre Passé, p. 26-27

http://dictionnaire-journalistes.gazettes18e.fr/journaliste/475-pierre-lebrun-tondu (s.v. novembre 2014)

Robert HALLEUX, Freddy JORIS, Natalie ARCHAMBEAU (dir.), Wallonie. Atouts et références d’une région, Namur, 1995

Félix MAGNETTE, dans La Vie wallonne, 15 novembre 1921, XV, p. 121-138 ; 15 décembre 1921, XVI, p. 180-

La Vie wallonne, août 1934, CLXVIII, p. 375-392 ; septembre 1934, CLXIX, p. 11-28 ; octobre 1934, CLXX, p. 43-54 ; novembre 1934, CLXXI, p. 80-93

Pierre GILISSEN, Jean-Jacques Tutot, imprimeur, libraire et éditeur au Pays de Liège à la fin du XVIIIe siècle, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, 2007, t. CXIII, p. 167

Bernadette VANDERSCHUEREN, Pierre Lebrun et la Révolution brabançonne, et Pierre Lebrun et la Révolution liégeoise, dans La Vie wallonne, II, 1961, n°294, p. 114-138 et IV, 1961, n°296, p. 243-267

Georges DE FROIDCOURT, Les réfugiés liégeois à Paris en 1793 et Pierre Lebrun, dans Bulletin de la Société Le Vieux Liège, juillet-septembre 1956, t. V, n°114, p. 53-76

Michel HANNOTTE (dir.), Journaux et journalistes liégeois au temps de l’Heureuse Révolution, catalogue de l’exposition La Plume et le Plomb, Liège, 1989, p. 109-121

Paul Delforge

Un long siècle d'éveil politique 1780-1914

Un long siècle d'éveil politique 1780-1914

Au cœur des bouleversements politiques qui agitent l’Europe à la fin du XVIIIe siècle, le pays wallon voit se succéder les régimes jusqu’à la révolution de 1830. Au travers de nombreux documents, cette leçon relate l’éveil politique des habitants du territoire wallon entre l’Ancien Régime et la Première Guerre mondiale.

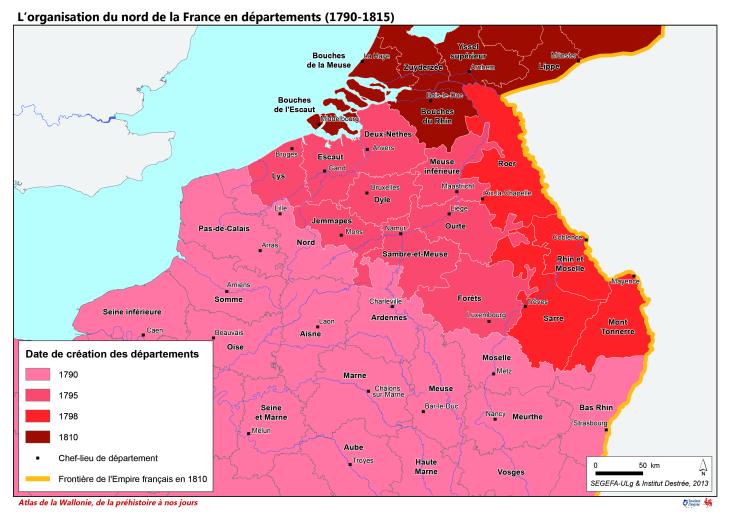

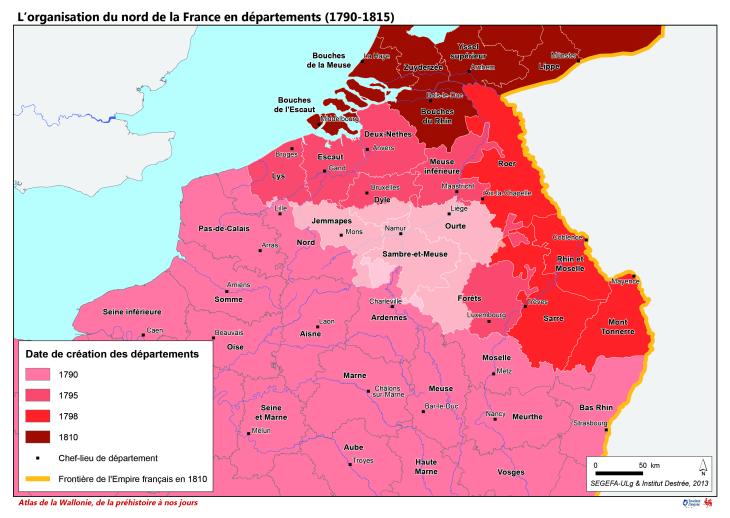

L’organisation du nord de la France en départements (1790-1815)

Sous l’Ancien Régime, il était courant qu’un territoire change de souverain : une guerre, un mariage, une alliance, un achat en décidaient ainsi. Tant que le nouveau maître ne demandait pas davantage de taxes et d’impôts, tant que les razzias et les pillages étaient évités, la population dans son ensemble ne se formalisait guère du changement intervenu. Du côté des États (provinciaux), on se préoccupait du maintien de ses privilèges et des garanties que le nouveau prince était disposé à accorder aux villes, aux nobles voire au clergé. Quand les clés de la ville principale sont remises par le magistrat au représentant du nouveau souverain, quand le Te Deum est chanté et que les serments de fidélité sont prêtés, le transfert de souveraineté s’opère. En quelque sorte, la continuité dans le changement.

En 1795, les représentants de la République ne s’engagent pas à reprendre les obligations de leurs prédécesseurs : ni chartes, ni privilèges, ni franchises, encore moins un statut particulier pour l’Église. En annexant les Pays-Bas et la principauté de Liège en 1795, la République intègre un territoire désormais organisé en « neuf départements réunis » - selon l’expression de l’époque - sans consulter les personnes concernées. De sujets, celles-ci deviennent citoyens avec les mêmes droits et les mêmes obligations que les autres Français. La Révolution est en marche, abolissant les us et coutumes anciennes. Ces départements sont les moules des futures provinces hollandaises puis belges.

C’est à ce moment que Charleroi et Fleurus quittent le comté de Namur pour entrer dans le département de Jemmapes, que Thuin et Châtelet sont soustraits à la principauté de Liège, et Gosselies au Brabant. Une quinzaine de localités de la région de Hal sortent du Hainaut pour le département de la Dyle : le souci de suivre la frontière linguistique paraît avoir guidé l’auteur du projet, l’avocat Charles-Lambert Doutrepont.

Références

ANA ; AT5 ; AtAdmEF ; TrauLxb-187 ; VdEss06

Institut Destrée (Paul Delforge et Marie Dewez) - Segefa (Pierre Christopanos, Gilles Condé et Martin Gilson)

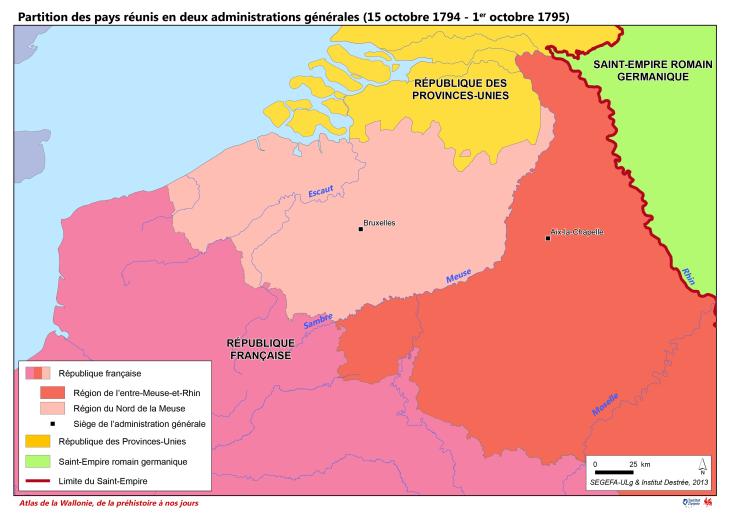

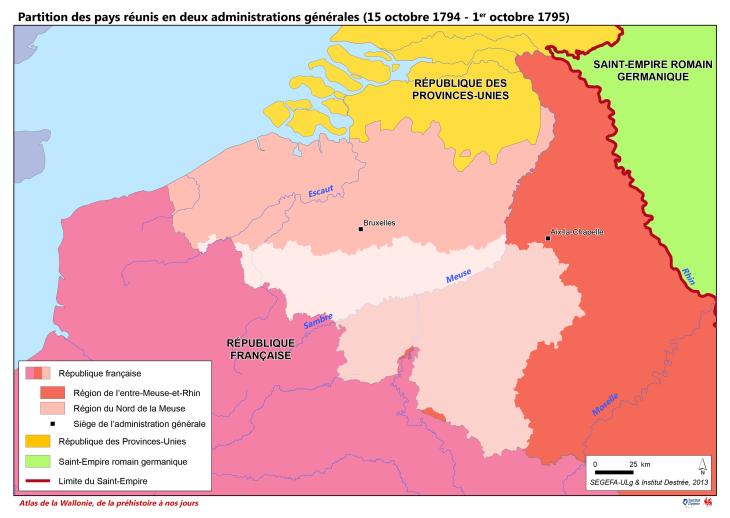

Partition des pays réunis en deux administrations générales (15 octobre 1794-1er octobre 1795)

Depuis la victoire de Fleurus, les militaires français s’attèlent à intégrer les territoires conquis à la République. Après plus de huit cents ans d’existence sous un régime favorable de neutralité armée, l’originale principauté de Liège disparaît, ainsi que son système de privilèges et de libertés. Délivrés de la soumission à deux cents ans de diktats des Provinces-Unies qui en avaient fait leur zone de protection armée face à la France, élevant des forteresses pour bloquer ou défendre les passages de l’Escaut et de la Meuse, les provinces du sud disent également adieu à leurs chartes, Joyeuse Entrée et autres États généraux et surtout provinciaux. Mais contrairement à Dumouriez qui incitait les populations à prendre leur indépendance, voire même aux Commissaires de la Convention qui organisaient des votes pour la réunion à la France, les envoyés des « conventionnels thermidoriens » mettent surtout le pays à leur merci, ferment les frontières et, pour tout dire, s’adonnent au pillage.

Après les excès des premiers temps qui restaient des moments de guerre (juillet-octobre 1794), le territoire est divisé entre deux administrations générales : depuis Aix-la-Chapelle, la première est appelée à gérer la région de l’entre-Meuse-et-Rhin ; depuis Bruxelles, la seconde veille sur la partie au nord de la Meuse (15 octobre 1794). Progressivement, les abus sont poursuivis, l’ordre est rétabli et l’arbitraire cède la place à davantage de liberté, dans le commerce comme dans la vie publique (justice, état-civil, etc.), voire même à l’égard de l’Église. Après plusieurs mois de débats et réflexion, la Convention statue finalement sur le sort de ces territoires qui, indépendants, seraient trop faibles comme barrière, et, unis aux Provinces-Unies seraient trop forts. Le 1er octobre 1795 (9 vendémiaire an IV), la Convention adopte le décret qui réunit la principauté de Liège et les provinces belgiques à la France. Elle reconnaît ainsi à leurs habitants les droits des citoyens français. La ligne des douanes est supprimée et le territoire est organisé en 9 départements.

Références

HaHu96

Institut Destrée (Paul Delforge et Marie Dewez) - Segefa (Pierre Christopanos, Gilles Condé et Martin Gilson)

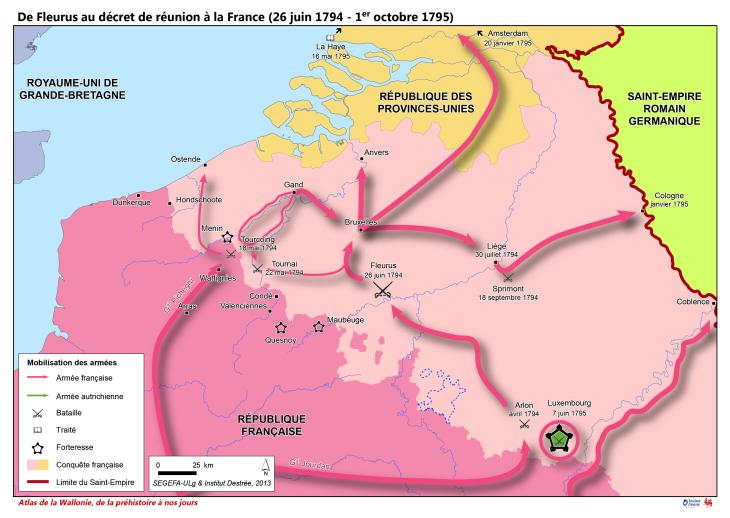

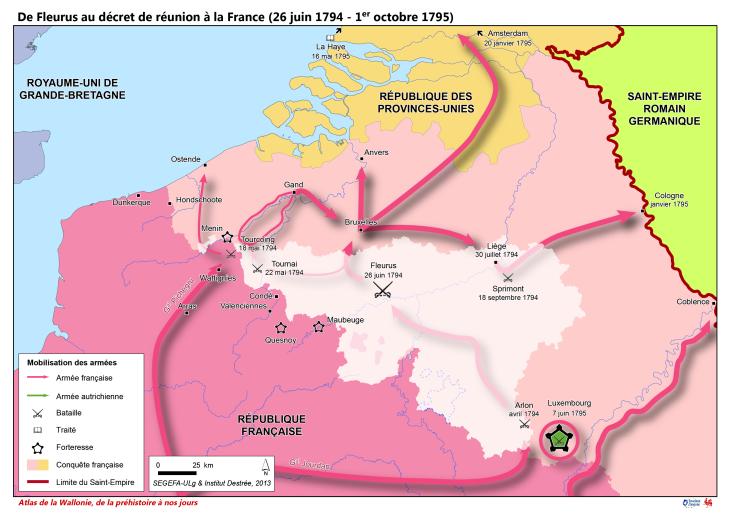

De Fleurus au décret de réunion à la France (26 juin 1794-1er octobre 1795)

Après de premiers succès français, les armées restent sur leurs positions durant l’hiver 93-94, avant que les combats ne reprennent de plus belle au printemps. Menées sur un large front par des commandants décidés, les troupes républicaines repoussent des « coalisés » en proie aux divisions. Ainsi Arlon change plusieurs fois de mains avant que le général Jourdan ne s’impose (17 avril 1794) ; ce succès eut une telle importance que la bataille est inscrite sur l’arc de Triomphe, à Paris.

La victoire de Fleurus (26 juin 1794) remportée par Jourdan face à Cobourg est décisive. Le 11 juillet, les hommes de Jourdan et de Pichegru font la jonction à Bruxelles avant de conquérir, au nom de Thermidor après la chute de Robespierre (27 juillet), toutes les terres qui vont jusqu’au Rhin, et même de déborder le fleuve dans les Provinces Unies (juillet 94-janvier 95). La place de Luxembourg tombe après un long blocus (7 juin 1795). Entre-temps, le traité de La Haye (16 mai 1795) laisse la République des Provinces-Unies indépendante et libre tout en la plaçant sous protectorat français ; l’accès à l’Escaut est rendu libre ; les territoires de Venloo et de Maastricht, ainsi que la Flandre zélandaise intègrent la République, qui organise en départements le pays d’entre deux, les Pays-Bas ex-autrichiens et la principauté de Liège.

Références

Duby75 ; Duby137 ; Er55d ; Gross03-34 ; HaHu147

Institut Destrée (Paul Delforge et Marie Dewez) - Segefa (Pierre Christopanos, Gilles Condé et Martin Gilson)

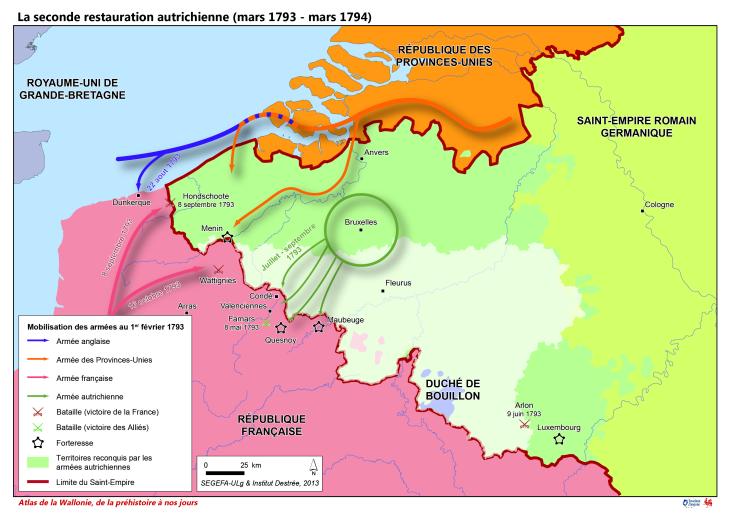

La seconde restauration autrichienne (mars 1793 - mars 1794)

Enhardie par l’avancée autrichienne et surtout choquée par l’exécution de Louis XVI (guillotiné le 21 janvier 1793), l’Angleterre de William Pitt forme coalition avec les Provinces-Unies et l’Autriche (Ière coalition, 1er février), pour refouler la France des « pays réunis », au moment même où la Prusse lance une offensive à partir du Rhin. Le territoire situé entre Anvers et Luxembourg deviendrait une place d’armes d’où partiraient les troupes chargées de combattre la Révolution. Cet objectif paraît d’autant plus aisé que la Convention doit faire face à l’insurrection de la Vendée, du Midi et de Toulon (mars-août 1793). Or, à peine créé (6 avril), le Comité de Salut public adopte un décret faisant des « pays réunis » partie intégrante de la République. Les discussions entre les alliés concernant leurs prétentions respectives permettent à la France de s’organiser et à l’armée républicaine de passer à une offensive victorieuse (Hondschoote, Dunkerque, Gand, Wattignies). Durant l’hiver 93-94, chaque camp reste sur ses positions.

Références

Duby75 ; Duby137 ; Er55d ; Gross03-34 ; HaHu147

Institut Destrée (Paul Delforge et Marie Dewez) - Segefa (Pierre Christopanos, Gilles Condé et Martin Gilson)

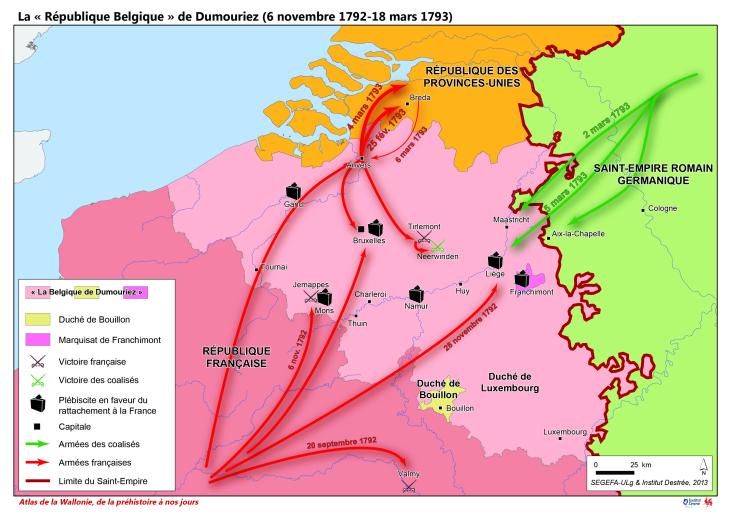

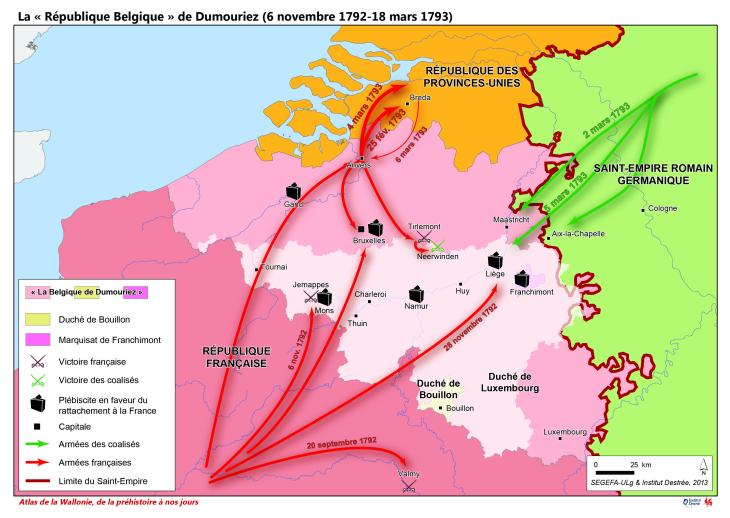

La « République Belgique » de Dumouriez (6 novembre 1792-18 mars 1793)

Les idées révolutionnaires ont franchi les frontières avant les soldats ; définitivement hostiles aux Autrichiens, les populations des Pays-Bas et de Liège attendent leurs libérateurs avec impatience. S’imposant aux Prussiens à Valmy (20 septembre), les troupes du général Dumouriez disposent des Autrichiens au terme d’une vraie bataille à hauteur de Jemappes (6 novembre).

En contradiction avec les prescrits de la Convention qui veut fondre les terres conquises dans la République française, Dumouriez tente de créer une république belge indépendante, amalgamant la principauté liégeoise et les anciennes terres des Habsbourg, disposant d’une Constitution, et fondée sur des principes neufs de liberté. Ordonnant des élections « libres » destinées à nommer les membres d’une Convention nationale qui se tiendrait à Alost, Dumouriez se heurte aux commissaires venus de Paris pour supprimer les institutions d’ancien régime, intégrer le pays conquis à la France et organiser des plébiscites.

La propagande révolutionnaire – de langue française et hostile à l’Église – soulève l’opposition des campagnes, surtout flamandes. Organisées par les « commissaires de la Convention », les élections en faveur de la réunion de la Belgique à la France sont émaillées d’incidents et la valeur des résultats est entachée d’irrégularités. On ne peut comparer les votes « unanimes » arrachés à Mons, Gand, Bruxelles ou Namur, à ceux enregistrés au pays de Liège. Dès le 23 décembre 1792, le marquisat de Franchimont a réclamé sa réunion à la France. Le 25 février 1793, Liège a plébiscité son annexion à la République, tandis que Bouillon hésite.

Bien qu’occupée à absorber les terres belges et liégeoises, la Convention déclare la guerre à l’Angleterre (1er février 1793), et envoie Dumouriez conquérir les Provinces Unies. Massée derrière la Roer, l’armée autrichienne s’est recomposée et marche sur Maastricht (2 mars), puis Liège. Elle force Dumouriez à faire demi-tour : arrivé à Anvers (6 mars), il décide de s’attaquer au gouvernement révolutionnaire français et à ses commissaires en poste en Belgique, tout en menant bataille aux Autrichiens. À Neerwinden (18 mars), Dumouriez est vaincu et la Convention perd la Belgique. Jamais suivi par les Belges et en butte avec Paris, Dumouriez passe à l’ennemi. Durant la seconde restauration autrichienne, les idées révolutionnaires et leurs défenseurs sont combattus avec violence : à Verviers, Chapuis est exécuté pour l’exemple.

Références

Duby137 ; Duby75 ; Er55d ; Gross03-34 ; HaHu147

Institut Destrée (Paul Delforge et Marie Dewez) - Segefa (Pierre Christopanos, Gilles Condé et Martin Gilson)