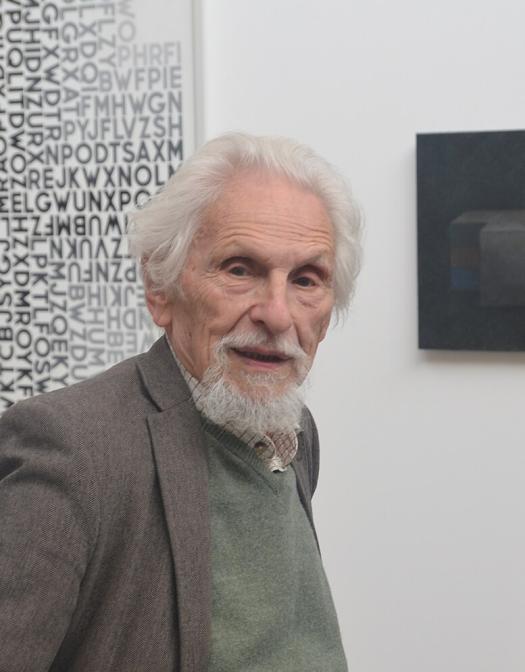

Vercheval Georges

Culture, Photographie

Charleroi 08/11/1934

Après avoir étudié la photographie dans la classe de Gertrude Fehr à la prestigieuse école EAM de Vevey (Suisse), ainsi que le dessin et la peinture à l’Académie des Beaux-Arts de Charleroi (où il fréquente les ateliers de Marcel Gibon et Jean Ransy), Georges Vercheval installe un atelier de photographie à Gilly (1957), qui devient une adresse recommandée par tous ceux qui recherchent un bon portrait, une photo de famille ou un reportage lors d’une cérémonie. À côté de cette activité routinière de qualité, Georges Vercheval pratique la peinture, avant de se lancer dans la photo artistique, en gardant un caractère très construit inspiré de son abstraction picturale. Son studio accueille des expositions et, en 1961, il crée le cours de photographie de l’École d’art de Maredsous. Photographe attitré du Musée de Mariemont (1965-1979), il a aussi l’occasion d’enseigner son art et son histoire à l’Institut des arts de diffusion (Bruxelles), à l’Académie des Beaux-Arts de Tournai et à celle de Charleroi, ainsi qu’à l’École nationale supérieure des Arts Visuels de La Cambre (Ensav), où il dirige l’atelier de photographie de 1979 à 1981.

Photographe-créateur, Georges Vercheval se fait un nom à travers ses expositions, en Wallonie comme à l’étranger.

En 1962, avec le sculpteur Félix Roulin, le graveur Gabriel Belgeonne et l’architecte Bertrand, il est le lauréat du Prix Koopal Synthèse des Arts plastiques et son exposition The Family Of Man connaît un certain succès. Son travail personnel s’articule autour de deux axes : les matières (roches, bois, avec une recherche vers l’abstraction) et le social (les traces de l’activité humaine dans le paysage). Le photographe met aussi sa créativité au service de plusieurs causes, soutenant Jeanne Vervoort, son épouse depuis 1958, dans ses activités pacifistes, en faveur du désarmement et de l’autodétermination des peuples (comme le montre son Affiche contre les interventions militaires au Congo-Léopoldville, 1965). Vivant alors à Bruxelles dans une communauté adepte de la contre-culture, il participe aux mouvements contre la guerre au Vietnam, soutient le mouvement de libération algérien, participe au Théâtre populaire de Bruxelles et, adhérant au Parti communiste en 1963, il en est exclu quatre ans plus tard. Dans les années 1970, le photographe met l’accent sur le paysage wallon, en particulier sur les terrils alors menacés de destruction. S’il joue avec la forme, le volume, la matière et la lumière, il focalise son objectif sur son environnement immédiat, optant pour une démarche documentaire, intégrant une dimension sociale, dans le bassin industriel wallon. Son travail est analysé, en 2012, dans L’Ordre des choses, tandis qu’une exposition rétrospective lui est consacrée dans « son musée » …

En effet, dès la fin des années 1970, Georges Vercheval nourrit un projet ambitieux, celui d’établir un Musée de la Photographie à Charleroi. Entouré de Carolorégiens partageant son enthousiasme (Pierre d’Harville, Franco Meraglia, Charles De Rouck et Robert Rousseau, le directeur du palais des Beaux-Arts, sans oublier son épouse, Jeanne Vercheval, ni l’échevin Jean-Pol Demacq), il crée l’asbl « Photographie ouverte », en 1978, qui devient le creuset de leur initiative. D’emblée est créé le Prix national Photographie ouverte ; en 1980, la première Triennale internationale de la photographie, organisée au palais des Beaux-Arts de Charleroi, est un succès. Les autorités carolorégiennes apportent leur soutien. Des livres sont publiés, des milliers de photo rassemblées pour constituer le fonds des collections, et une « Galerie du musée de la Photographie » est ouverte dans la ville haute de Charleroi, dans un espace mis à disposition par les autorités locales. Préfigurant le futur musée, elle accueille une soixantaine d’expositions (1981-1987), pendant que les démarches administratives et logistiques sont menées, conduisant finalement à l’inauguration, dans un ancien couvent de Carmélites, du Musée de la photographie à Charleroi – Centre d’art contemporain de la Communauté française de Belgique, le 27 avril 1987, à Mont-sur-Marchienne.

Mais beaucoup reste à faire pour adapter l’endroit aux besoins. En permanence sur le chantier, Georges Vercheval et Jeanne Vervoort ne ménagent pas leur peine. En 1994, alors que le musée est en train d’achever des travaux d’agrandissement, Georges Vercheval reçoit le Prix international de la Photographie, décerné par la Société européenne pour l’Histoire de la Photographie (ESHPh). Au palmarès de ce prix qui lui est attribué pour « sa ténacité en tant qu’enseignant puis organisateur d’expositions […] et pour avoir contribué à la diffusion et à la connaissance de la photographie dans son pays et internationalement », Georges Vercheval rejoint notamment Helmut Gernsheim, le premier historien de la photographie et Jean-Claude Lemagny, conservateur de la bibliothèque nationale de France. De 1993 à 2001, il est membre de l’ESHPh ; élu membre de son comité directeur en 1994, il organise à Charleroi, en 1995, le symposium annuel de cette « Société européenne » créée à Leverkusen en 1978. Il participe aussi aux rencontres internationales de la photographie à Houston.

L’organisation des quatre Triennales internationales de photographie de Charleroi, la conservation de fonds d’institutions publiques, l’acquisition ou le don de photographes belges et étrangers croisés lors des diverses Rencontres de la photographie à travers l’Europe et les États-Unis, la constitution d’un vaste fonds d’archives, les expositions temporaires et la mise en valeur renouvelée d’un parcours permanent fondé sur les collections du musée, les publications, la conservation de matériel technique, un service éducatif sont les principales activités d’un Musée dont la direction est confiée à Georges Vercheval de 1987 à 2000 et qui en font une référence internationale. Longtemps considéré comme le parent pauvre des arts plastiques, la photographie trouve ainsi ses lettres de noblesse en Wallonie, Xavier Canonne assurant la succession de G. Vercheval à partir de l’an 2000. En 2001, le prix biennal Achille Béchet, décerné par la province du Hainaut, est remis à Georges Vercheval pour l’ensemble de sa carrière.

Président de l’association Culture & Démocratie (2000-2009), membre de la Commission consultative des arts plastiques de la Communauté française de Belgique (2002-2006), il reste actif dans tous les milieux sensibles à la défense et à la promotion du genre photographique, donnant des conférences, participant à des jurys, étant commissaire d’expositions, signant des introductions et préfaces d’ouvrages consacrés à des photographes et à leur art. Prix des Musées 2011, Georges Vercheval reçoit le titre d’Officier du Mérite wallon en 2011.

Ses livres

23 Terrils, texte de Jeanne Ruchet, 1971

Fenêtres à vue, Daily-Bul, 1977

L’Infidélité des images, avec Jean-Marc Navez et Daniel Lhost, 1977

Terrils, ouvrage collectif. Ed. Vie ouvrière Bruxelles, 1977

Fenêtres à vue, textes d’André Balthazar, éditions Daily-Bul, 1978

Forains et voyageurs, exclus d’ici et d’ailleurs, Ed. Fondation Roi Baudouin, 1980

La Mise en Lumière, texte d’André Lamblin, 1982

Verreries en Wallonie : photographies d’hier et d’aujourd’hui, Charleroi, Photographie ouverte, 1983

Les sidérurgistes, Charleroi, Archives de Wallonie, 1984

Pour une histoire de la photographie en Belgique : répertoire des photographes depuis 1839, Musée de la photographie, 1993

Charleroi, texte de Thierry Haumont et photos rassemblées par Georges Vercheval, Charleroi, « Charleroi-Images asbl », 1993

Musée de la photographie à Charleroi – Centre d’art contemporain de la Communauté française de Belgique, Bruxelles, Crédit communal, 1996, coll. Musea Nostra

John MAX et Georges VERCHEVAL, Quelque chose suit son cours/Something is Taking its Place, Charleroi, Musée de la photographie à Charleroi, 1999

L’ordre des choses. Photographies 1958-1988, Charleroi, 2012

La photographie au Daily-Bul : affinités et chamailleries, 2016

Principales expositions au Musée de la Photographie (1987-2001)

Donigan Cumming (1988)

Géographies humaines (1989)

150 ans de photographie. Certitudes et interrogations (1989)

Les Sidérurgistes (1990)

4e Triennale de la photographie (1990)

Les trésors du musée Nicéphore Niepce (1990)

Léonard Misone (1990)

S’il te plaît, photographie-moi un enfant (1990)

Seuls les yeux n’ont pas de frontières (1990), ensemble de trois expositions

Jacques Charlier : la photographie au service de l’idée (1991)

Guillaume Claine et son cercle - À l’aube de la photographie en Belgique (1991)

Jan Saudek et Filip Tas (1991)

La Danse capturée (1992)

Gilbert de Kayzer (1993), rétrospective

Pour une histoire de la Photographie en Belgique (1993)

Pourquoi Bruxelles (1994)

Photographie en Saxe : histoire et création contemporaine (1994)

Hubert Grooteclaes. Un rêve prémédité (1995), rétrospective

Willy Kessels (1996), rétrospective annulée

Italiens de Wallonie (1996)

Dérision et raison (1997), à l’occasion des dix ans du Musée

1968. Magnum sur tous les fronts ! (1998)

Les images libèrent la tête (1998), à l’occasion du 50e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme

Alavarez Bravo (1999), rétrospective

Afriques (1999)

Pays de Charleroi, mémoire photographique (1999)

Les Châsses de Wallonie (1999)

La Wallonie vue du ciel (2000)

Des images pour convaincre (2000) [photographies de la Farm Security Administration de 1935 à 1943]

Sources

Centre de Recherche & Archives de Wallonie, Institut Destrée, Revue de presse (-12/2024), dont Le Soir, 23 avril 1997, 3 décembre 2001, 1er mars 2002, 31 mai 2008, 23 janvier 2012, 24 juin 2017 ; La Libre, 24 janvier 2012

Jeanne et Georges Vercheval. La possibilité d’un portrait, La Louvière, Keramis, 2024-2025

Chloé ANDRIES, Les yeux ouverts sur la photo, dans Médor, n°36, septembre 2024

Pour une histoire de la photographie en Belgique : répertoire des photographes depuis 1839, Musée de la photographie, 1993, p. 125, 445

Xavier CANONNE, Christine DE NAEYER, Emmanuel D’AUTREPPE, Pool ANDRIES, Georges Vercheval, L’ordre des choses, Éd. Musée de la Photographie, 2012