IPW

Fortifications médiévales et modernes

La capitale de l’État se doit bien entendu de posséder un système de défense digne de son rang. Une fois encore l’initiative vient de Notger, ce premier prince-évêque bâtisseur sous le règne duquel la physionomie de la ville a radicalement été modifiée. Notger donne à Thuin et Fosses-la-Ville leurs premières enceintes, il obtient de nombreuses prérogatives comtales sur ses domaines et mène une véritable politique militaire dont le point d’orgue est la construction de la première enceinte liégeoise. De cette œuvre millénaire, aucune trace visible ne subsiste. Si de récentes fouilles menées en 2011 ont permis de retrouver des fondations et si le tracé de cette enceinte nous est bien connu, force est de constater que l’œuvre notgérienne a bel et bien disparu.

Au XIe siècle, la ville est pourtant enfermée dans de hautes murailles, le Mont-Saint-Martin est un véritable éperon barré et plusieurs portes gardent les entrées de la ville. Le besoin d’agrandir le tracé de Notger se fait sentir dès la fin du XIIe siècle et se poursuit tout au long de la période médiévale. De ces constructions ne subsistent que peu de vestiges. La tour aux Moxhons, seul témoin des secondes fortifications liégeoises et datant de 1483, est encore visible au-dessus des degrés du thier de la Fontaine. Des travaux de consolidation sont entrepris sous le règne d’Érard de la Marck mais la plupart des interventions modernes sont exécutées sous les règnes des évêques de Bavière aux XVIIe et XVIIIe siècles. Des vestiges de la porte et tour des Bégards sont également visibles dans la rue du même nom. Adossée aux terrasses de la colline, il s’agit d’une tour carrée en briques et calcaire du XVIIIe siècle. Au départ de l’esplanade Saint-Léonard, quelques vestiges de pans de murailles montant vers l’actuel site de la Citadelle sont encore visibles le long des sentiers de promenades et à travers la végétation.

Si le mur d’enceinte de la ville et les autres portes ont aujourd’hui disparu, le site de la citadelle témoigne encore de l’importance du site dominant la vallée et la cité. Une forteresse y est érigée dès 1255 par Henri III de Gueldre (1247-1274) mais la construction d’une véritable citadelle est entreprise sous le règne de Maximilien-Henri de Bavière (1650-1688). L’ouvrage, achevé en 1671, est détruit par les troupes françaises dès 1675 et reconstruit à partir de 1684. Malmenée et modifiée au cours des siècles par les Français et les Hollandais avant de devenir un lieu de promenade, la citadelle est un témoin marquant de la politique militaire des princes-évêques à l’Époque moderne.

Une autre trace significative se trouve sur le territoire de l’ancienne commune de Grivegnée. Dépendant de la mense épiscopale jusqu’en 1762, l’endroit est également la résidence de l’avoué ou bailli d’Amercoeur. Aujourd’hui isolée dans un groupe de bâtiments disparates, la tour du haut Vinâve appartient au prince-évêque depuis 1321. La construction actuelle date vraisemblablement de la seconde moitié du XIVe ou de la première moitié du XVe siècle malgré quelques remaniements. Le donjon superpose cinq niveaux élevés en moellons de grès et était jadis entouré de douves. Il constitue un des seuls témoins des constructions défensives qui jalonnaient le territoire liégeois au Moyen Âge et à l’Époque moderne.

Frédéric MARCHESANI, 2013

P.-H. Tilmant

Fortifications comtales de Namur

Ville de Meuse, Namur est habitée depuis le Néolithique. Fortifiée à l’époque romaine, elle devient centre commercial à l’époque mérovingienne. C’est toutefois au Xe siècle que le sort de Namur bascule : l’installation du premier comte de Namur Bérenger donne à la ville son titre de capitale. La population s’accroît de manière impressionnante et se propage au-delà du confluent, sur la rive gauche de la Sambre.

La rive droite de la Meuse fait quant à elle partie des possessions liégeoises et échappe à la juridiction des comtes de Namur. Réunissant l’ensemble depuis la fin du XIIe siècle, une enceinte clôture la ville et est renforcée par une série de tours dont trois subsistent. Namur devient à l’Époque moderne une des plus importantes places fortes d’Europe ; les fortifications se développent encore à la fin du XIVe siècle, une enceinte bastionnée double les remparts au XVIIe siècle et est une nouvelle fois renforcée par Vauban.

Trois témoins de l’ancien système de défense de Namur sont toujours visibles actuellement.

Située rue Basse-Marcelle, la tour Baduelle, dite également tour de la Monnaie, constitue un vestige de l’enceinte urbaine du XIVe siècle. Située en retrait de la rue dans une cour d’école dont l’accès est privé, il s’agit d’une tour semi-circulaire aujourd’hui à l’état de ruine très avancé et dont une portion de rempart est partiellement conservée à gauche.

Le beffroi de Namur, situé derrière la place d’Armes et classé au patrimoine mondial de l’Unesco, était autrefois appelé tour Saint-Jacques. Cet édifice circulaire érigé en calcaire était compris dans la troisième enceinte de la ville, construite en 1388 sur les plans de l’architecte Godefroid de Boufiaule à la demande du comte de Namur Guillaume Ier. Probablement transformée au XVIe siècle, elle fut également restaurée par le magistrat de la ville en 1733. La tour de défense devient officiellement le beffroi de Namur en 1746 après l’incendie de celui de Saint-Pierre-au-Château. La construction, haute de trois étages, est coiffée d’un campanile en bois terminé par une flèche bulbeuse.

Enfin, la tour Marie Spilar est elle aussi un vestige de la troisième enceinte namuroise. Construite de 1388 à 1390 en moellons de calcaire, il s’agit également d’une tour semi-circulaire massive, cette fois sur deux étages et toiture d’ardoises. Les Espagnols poursuivent la défense de la ville à l’Époque moderne.

Charles Quint impose la construction d’un nouveau rempart en 1522 et trois grandes campagnes de travaux s’étalent entre 1630 et 1690. Deux bastions sont accolés à la muraille médiévale, les fossés sont élargis et de nouvelles portes d’entrée sont érigées. De celles-ci, seule subsiste la Porte de Bordial, sur la rive droite de la Sambre, caractérisée par son bossage baroque typique de l’époque.

Frédéric MARCHESANI, 2013

G. Focant

Fontaines du prince-abbé Jacques de Hubin

Avant-dernier prince-abbé de Stavelot-Malmedy de 1766 à 1786, Jacques de Hubin est le commanditaire de plusieurs monuments installés dans les deux villes d’importance de sa principauté.

À Stavelot, la plus symbolique reste la fontaine-perron de la place Saint-Remacle. Cette imposante fontaine-abreuvoir érigée en calcaire est en effet surmontée d’un perron, symbole des libertés stavelotaines. Le chronogramme figurant sur le monument rappelle la date de son érection (1769) ainsi que son commanditaire : « PRINCIPE JACOBO IRRORANT NOS FLVMINA PACIS STAT FONS ET CLARIS HAEC LOCA SPARGIT AQVIS » (Sous le règne de Jacques, des flots de paix nous arrosent.

Une fontaine est érigée et arrose ces lieux de ses eaux claires). Plus haut, la devise de Jacques de Hubin, « Fluvius Pacis » (fleuve de paix), est insérée dans un cartouche armorié. Le monument est composé de trois parties distinctes : une large vasque octogonale dans laquelle repose un bloc fontaine carré et gonflé dans l’esprit baroque et décoré d’une tête de cracheur à chacun de ses angles ; un perron de section carrée court sur toute la surface et repose sur quatre loups assis, symbole de saint Remacle et de la principauté. La fontaine est l’œuvre du sculpteur français Dominique Truc, établi à Bomal depuis 1769, qui avait conclu un contrat avec le magistrat de Stavelot pour l’érection de cette fontaine, classée depuis le 25 janvier 1935.

La fontaine de la rue du Bac

Toujours à Stavelot, la fontaine située à l’angle de la rue Haute et de la rue du Bac fait partie d’un lot offert à la ville par Jacques de Hubin en 1777. Deux autres, quasi identiques, subsistent encore, l’une à l’angle des rues de la fontaine et Général Jacques et la seconde rue du Vinâve.

Toutes trois ont été classées comme monument le 14 septembre 1983. À l’arrière de deux bassins rectangulaires, elles présentent un pilier de section carrée couronné d’une belle mouluration. Une dalle de schiste est posée entre les deux bacs.

Enfin, Malmedy conserve également une imposante fontaine offerte par le même prince-abbé : au centre de l’actuelle place Albert Ier, cet obélisque en calcaire fut édifié en 1781 avec l’aide financière de Jacques de Hubin. Tout comme pour le perron de Stavelot, il y fit graver ses armoiries et sa devise Fluvius pacis, inscription toutefois effacée à la Révolution. Cet obélisque est donc également une fontaine : l’eau s’y déversait par quatre têtes de lions en fonte dans des vasques semi-circulaires, vraisemblablement remplacées au XIXe siècle et aujourd’hui au nombre de trois. L’ensemble, mesurant près de dix mètres de haut, est classé depuis le 29 mai 1952.

Frédéric MARCHESANI, 2013

G. Focant SPW

Enceintes communales de Tournai

Après avoir été défendue par une enceinte gallo-romaine et une enceinte épiscopale, Tournai est dotée d’une première enceinte communale dans la seconde moitié du XIe siècle. Elle protégeait les quartiers du Marché, de Saint-Piat et de Saint-Brice, soit 55 ha au cœur de la cité. Outre cette portion de courtine située aux abords du séminaire, ses portions conservées et protégées par le classement sont essentiellement la tour du Cygne, le Fort Rouge et la tour Saint-Georges. Cette muraille est octroyée par le roi de France Philippe-Auguste dans une charte royale conférant à Tournai le statut de commune. Plus étendue et plus imposante, nous en conservons des traces hors du sol contrairement à ses prédécesseurs.

Le Fort Rouge, tour d’angle greffée à cette première enceinte communale, est quant à elle un vestige des plus imposants des constructions défensives érigées à la suite de l’affranchissement de la ville par le roi de France en 1187. La bâtisse a été modifiée par les Français comme le témoigne une pierre de remploi, sculptée d’un écu aux armes de France porté par deux anges, présente au-dessus d’une baie du XVIIe siècle. Contemporaine et de même appareil, la tour Saint-Georges, de plan circulaire, est rattachée à un pan de muraille qui s’étend encore sur une bonne longueur.

La tour des Rédemptoristes, située dans le jardin du couvent de cet ordre et construite en moellons de calcaire tournaisien, affiche toujours un plan rectangulaire d’environ 1,50 m sur la courtine et rejoint la tour du Cygne, autre ouvrage défensif constitué de deux niveaux d’époques différentes. En juillet 2013, des archéologues du Service public de Wallonie ont retrouvé, non loin de celle-ci, une autre tour de la première enceinte communale de Tournai construite entre 1188 et 1202 sur la rive gauche de l’Escaut.

La Ville, à l’étroit dans ces murs, décide au tournant des XIIIe-XIVe siècles la construction d’une nouvelle enceinte englobant les nouveaux faubourgs de Tournai (seigneuries du Bruille et des Chaufours), soit une surface de 190 ha. L’enceinte comprenait 18 portes, dont deux portes d’eau fortifiées, et plus de 60 tours. Celles-ci étaient construites sur des plans circulaires, semi-circulaires et en U et étaient dotées d’archères philipiennes. Certaines d’entre elles étaient même renforcées d’étrier, sorte de baie placée sous l’archère qui permettait les tirs défensifs vers la base des tours.

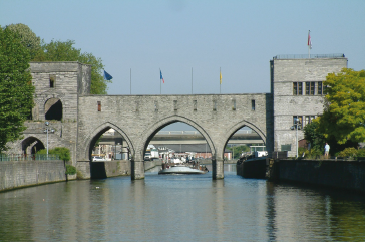

Suite à l’extension démographique du XIIIe siècle liée à la nouvelle prospérité économique de la ville, une seconde enceinte communale est mise en chantier dans le dernier quart du siècle et achevée dans les premières années du XIVe siècle. Démolie au XIXe siècle, son tracé est encore bien clair aujourd’hui et plusieurs témoins nous sont parvenus parmi lesquels le pont des Trous, rare exemple conservé de porte d’eau. L’édifice constituait l’accès à Tournai en aval du fleuve et a été construit en trois étapes de 1281 à 1329 environ. Remanié à plusieurs reprises, il a dû subir une lourde restauration en 1947 suite aux dégâts causés lors de la Seconde Guerre mondiale. Les deux grosses tours situées aux extrémités étaient autrefois greffées sur la courtine et percées d’un passage. Parmi les tours et portes qui jalonnaient cette seconde enceinte, les tours de Marvis et Saint-Jean, ainsi que la porte de Marvis sont aujourd’hui conservées.

Actuellement, Tournai garde quelques vestiges de cette enceinte : le plus connu étant le Pont-des-Trous (seule porte d’eau fortifiée conservée de Belgique), mais également les tours Saint-Jean et de Marvis, situées le long du boulevard Walter de Marvis.

Jardins du Séminaire

7500 Tournai

Classée comme site le 5 décembre 1946 (portion de la première enceinte, tours, murs de courtine, jardins, plantations et restes de l’enceinte du XIIe siècle)

Frédéric MARCHESANI, 2013

G. Focant

Châteaux de Saive

Attesté dès le IXe siècle, le village de Saive faisait partie du grand domaine carolingien de Jupille. Située aux confins du comté de Dalhem, possession brabançonne, la seigneurie de Saive faisait partie de la principauté de Liège. Au Moyen Âge et jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, il s’agissait d’une seigneurie allodiale qui marquait la frontière de l’État et faisait partie du quartier d’Amercoeur, un des quatorze quartiers principautaires. L’entité conserve aujourd’hui un très riche patrimoine bâti, parmi lequel deux châteaux, étroitement liés à la grande histoire de la principauté.

Le vieux château féodal de Saive, perché sur un éperon rocheux, était à l’origine une place forte destinée à protéger la frontière avec le duché de Limbourg. Détruit en très grande partie, nous conservons aujourd’hui un imposant donjon du XIIIe siècle. Le château fut en effet occupé en 1483 par Éverard de la Marck, menant la guerre pour le roi de France Charles VII contre le prince-évêque Jean de Hornes et l’empereur germanique Maximilien Ier. Quatre ans plus tard, Jean de Hornes ordonna la démolition de l’édifice, mais celle-ci ne fut pas complète. Au cours des siècles suivants, plusieurs familles possédèrent encore la seigneurie. En 1620, des aménagements furent apportés à l’édifice : meurtrières, encadrements de fenêtres, reconstruction du troisième étage.

Le château fut progressivement abandonné à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, sa toiture s’effondre dans les premières années du XXe siècle. Longtemps recouvertes d’une végétation luxuriante, les parois du donjon ont récemment été partiellement remises à nu. Les épaisses murailles des trois niveaux inférieurs sont éclairées par des ouvertures pratiquées dans des niches. Aux quatre coins de la tour, des échauguettes reposent sur de solides corbeaux en pierre. La face sud arbore un bas-relief aux armes du propriétaire de l’époque, le seigneur Matthieu de Monsen. Celles-ci sont elles-mêmes surmontées d’un perron liégeois.

Le château des comtes de Méan est lui aussi étroitement lié à l’histoire principautaire. Cette belle demeure fut en effet le lieu de naissance en 1756 de François de Méan, éphémère dernier prince-évêque de Liège. Dans la famille depuis le début du XVIIe siècle, la propriété actuelle fut reconstruite dans la seconde moitié du XVIIIe siècle par Pierre de Méan. Appuyé sur la ferme castrale, le château forme un vaste quadrilatère élevé en briques et calcaire. Le corps de logis est flanqué de deux tours carrées et s’étend sur sept travées. Au centre, l’avant-corps est couronné par un fronton semi-circulaire décoré aux armes de Pierre de Méan et de son épouse entre des motifs végétaux.

Bâti à la limite de l’ancienne seigneurie de Saive, il fut la seconde résidence seigneuriale après l’abandon du vieux château féodal. Progressivement délaissés à partir de 1917, les bâtiments sont aujourd’hui à l’abandon. Ils témoignent pourtant de l’existence d’une forte personnalité épiscopale ayant traversé les révolutions en conservant une position avantageuse. François-Antoine-Marie-Constantin de Méan fut au départ évêque d’Hippone puis évêque suffragant de Liège avant d’être élu prince-évêque de Liège en 1792.

Cette nomination, survenue après la Révolution liégeoise, ne laissera pas un grand champ d’action au prince : chassé en 1794, il choisit le chemin de l’exil et prépare sa reconversion. En 1816, il est choisi par Guillaume Ier des Pays-Bas pour devenir archevêque de Malines, fonction qu’il occupe jusqu’à sa mort en 1831. Si François de Méan fut le dernier prince-évêque de Liège, il fut également le premier archevêque de l’histoire de Belgique !

Frédéric MARCHESANI, 2013

Bornes limitatives du marquisat de Franchimont

Site de la Fagne Saint-Remacle

Plusieurs bornes se trouvent sur le site de la « Fagne Saint-Remacle », à cheval sur le territoire des communes de Theux et de Sprimont (Louveigné). Ces bornes-frontières situées sur le territoire franchimontois marquent la limite entre les principautés de Liège et de Stavelot. Elles ont été plantées le 14 octobre 1768 lors de la création de la route Liège-Spa via Louveigné et Theux en présence du chevalier Léonard de Streel, représentant du prince-évêque de Liège et marquis de Franchimont Charles-Nicolas d’Oultremont et du baron de Sélys et de Fanson, représentant le prince-abbé de Stavelot-Malmedy Jacques de Hubin. Ces éléments d’1 m de hauteur environ et de forme pyramidale sont sculptés dans la pierre calcaire et portent les inscriptions suivantes sur quatre faces : LG / AO / 1768 / STAVELOT.

Pepinster/Tancrémont

Dans les bois de Tancrémont, plusieurs bornes limitatives du marquisat de Franchimont marquent la frontière avec la seigneurie stavelotaine de Louveigné.

Frédéric MARCHESANI, 2013

IPW

Bornes frontières du comté de Hainaut

Celles/Pottes, le château du Quesnoy

Le village de Pottes fut, sous l’Ancien Régime, la combinaison de nombreuses seigneuries qui se partageaient son territoire parmi lesquelles celles de Guermignies et du Quesnoy retiennent encore aujourd’hui l’attention. La localité de Pottes s’est brièvement trouvée à la frontière entre le royaume de France et le comté de Hainaut. La seigneurie du Quesnoy fut détachée entre 1669 et 1678 de la châtellenie d’Ath et jointe au baillage de Tournaisis, alors possession française dépendant de la coutume de Lille en tant que terre franche française. Elle fut ensuite rendue au roi d’Espagne par Louis XIV. Toutefois, cette cession dut être partielle ou remise en question car il fallut attendre le Traité des Limites de 1769 pour que cette enclave de la châtellenie de Lille ne soit définitivement rendue à la maison d’Autriche.

Ancien siège de la seigneurie du Quesnoy, le château du même nom se présente sous la forme d’une ensemble semi-clôturé, autrefois ceint de douves et composé du château en lui-même et de dépendances groupées en vis-à-vis sur plan en U. Le château du Quesnoy a été construit vers 1631 à partir d’un donjon du Bas Moyen Âge. Pour rappel de l’appartenance tendancieuse de la seigneurie du Quesnoy à deux juridictions et de la localisation de l’ensemble à même la frontière, une pierre encastrée dans la façade porte l’inscription « Lille » sur le côté gauche et « Hainaut » sur le côté droit.

Péruwelz/Bon-Secours

Les origines du hameau de Bon-Secours sont intimement liées au culte de la Vierge et à son pèlerinage. Un premier oratoire est bâti à cet endroit au début du XVIIe siècle. Situé aux confins du comté de Hainaut et du royaume de France, le sanctuaire fut pillé par les armées de Louis XIV en 1649. Une église y fut ensuite édifiée à partir de 1761. À son chevet se trouve une borne placée la même année et qui marque la frontière entre la France et les Pays-Bas autrichiens.

Si l’imposant sanctuaire connu de nos jours a lui aussi été édifié à la frontière entre 1885 et 1895, la borne existe toujours en face de la basilique. Marquant la frontière entre Péruwelz et Condé-sur-Escaut, elle est accompagnée d’une longue ligne de pierre symbolisant la frontière et traversant la route. Cette frontière moderne est l’héritière d’une frontière bien plus ancienne remontant au Moyen Âge lorsque la butte abritant aujourd’hui l’édifice religieux était plantée d’un chêne faisant office de borne.

Quiévrain, l’octroi

À l’entrée de la commune, rue de Mons, se situe un bâtiment qui servait d’octroi et de relais de poste à l’Époque moderne. Situé à la frontière et daté de 1751, il porte un écusson aux armes du comté de Hainaut au-dessus de la porte d’entrée et marquait alors la frontière entre le royaume de France et les Pays-Bas autrichiens. Le bâtiment témoigne du rôle joué par « l’octroi » sous l’Ancien Régime, sorte de douane qui servait à contrôler l’entrée des marchandises sur le territoire et à les taxer. Le bâtiment, qui était en outre propriété des seigneurs de Quiévrain, est également appelé « vieille barrière » ou « barrière autrichienne ».

Frédéric MARCHESANI, 2013

IPW

Anciennes bornes aux frontières de la principauté abbatiale de Stavelot-Malmedy

Les frontières de l’ancienne principauté abbatiale conservent de nos jours un nombre considérable de bornes anciennes dont trois sont classées. Sept sites ont ainsi retenu notre attention.

Anthisnes

Une borne marquant la frontière entre les principautés de Liège et de Stavelot-Malmedy est située devant le bâtiment de l’avouerie d’Anthisnes. Elle est aujourd’hui le témoin d’un bornage plus conséquent effectué sur le domaine d’Anthisnes et étant le résultat d’un événement pour le moins important. Propriété ecclésiastique appartenant à l’abbaye de Saint-Laurent de Liège, Anthisnes releva de la principauté de Liège jusqu’au 23 avril 1768 lorsque, suite à un contrat d’échange entre le prince-évêque Charles-Nicolas d’Oultremont et le prince-abbé Jacques de Hubin, le domaine passa dans le giron de la principauté de Stavelot-Malmedy. Le bornage réalisé la même année devait donc sceller cet accord et rectifier le tracé des frontières entre les deux principautés.

Cette pierre calcaire est installée de nos jours devant le no 19 de l’avenue de l’abbaye. De section carrée, elle se termine par une petite pyramide galbée et porte des inscriptions gravées sur trois de ses faces : LG et l’emblème du perron d’un côté, la mention STAVELOT d’un autre côté et la date de 1768 sur un troisième.

Une seconde borne se situe dans l’entité d’Anthisnes, dans le hameau de Les Floxhes. Proche d’une grosse ferme des XVIIe et XVIIIe siècles constituant la principale construction du lieu, il s’agit à nouveau d’une borne-frontière des anciennes principautés de Liège et de Stavelot-Malmedy qui est elle aussi un témoin de la rectification du tracé des frontières en 1768. Comme sa jumelle, elle se présente sous la forme d’un pilier quadrangulaire en calcaire d’environ 1 m de hauteur, à terminaison sphéroïdale cette fois, et porte les mêmes inscriptions sur trois de ses faces.

Clavier

L’entité de Clavier conserve trois bornes stavelotaines, toutes les trois classées le 14 mars 1940, qui témoignent de l’importance de la famille d’Argenteau, propriétaire de la seigneurie d’Ochain. Le territoire de l’actuelle entité de Clavier était sous l’Ancien Régime divisé entre la principauté abbatiale de Stavelot-Malmedy et le duché de Luxembourg. Les seigneuries d’Ochain et de Vervoz étaient luxembourgeoises et celle d’Atrin, stavelotaine.

La pire al Messe, difficilement localisable, se situe dans le hameau d’Atrin, siège d’une seigneurie citée pour la première fois en 959 dans un acte de donation à l’abbaye de Stavelot. La seigneurie fut ensuite notamment propriété du comte de Luxembourg. Mesurant approximativement 1,3 m de hauteur, en calcaire, il ne s’agit pas d’une borne-frontière d’État. La croix d’Argenteau et les lettres mutilées OCHA marquent la limite de la seigneurie d’Ochain. Toutefois, une autre face de cette borne est gravée du loup de saint Remacle, emblème de la principauté de Stavelot.

Devant le no 71 de la route de Bois à Clavier même, la pierre du Fond du Val est aussi une borne-frontière, une fois de plus entre les deux principautés. Haute de 1,25 m, elle se présente sous une forme à peu près conique et est décorée d’un écu frappé aux armoiries de la famille d’Argenteau ainsi

que d’un cartouche comprenant le millésime 1611. Il s’agit d’une borne placée sous l’épiscopat et l’abbatiat d’Ernest de Bavière alors maître des deux principautés.

À côté du no 10, rue de Vervoz, la pierre au Loup est encore une borne-frontière entre Liège et Stavelot. Elle fut installée en 1615 par Ferdinand de Bavière, prince-évêque de Liège et prince-abbé de Stavelot-Malmedy comme son prédécesseur. Haute de 1,30 m, elle porte tout comme sa jumelle l’écu de la famille d’Argenteau, toutefois très effacé et un cartouche millésimé. De l’autre côté se trouve un cartouche portant le même millésime et un écu orné du loup de saint Remacle surmonté des initiales S◆A.

Waimes

L’actuelle commune de Waimes compte un nombre conséquent de témoignages des anciens bornages principautaires. Dès 670, la plus grande partie du territoire de Waimes était comprise dans le domaine de l’abbaye de Stavelot. Au Xe siècle, la frontière se fixant plus à l’est, le village se trouve complètement absorbé dans la principauté abbatiale. Les seigneurs de Waimes fournirent ainsi plusieurs mayeurs et podestats. La plus importante des bornes conservées aujourd’hui est située à Botrange et date de 1775.

Cette pierre à trois coins se trouve au départ de l’allée Marie-Thérèse et porte des inscriptions sur ses trois faces : LUX, LIM et STAVELOT. L’endroit est symbolique et chargé d’histoire : à cet endroit, la principauté de Stavelot-Malmedy rencontrait les territoires des duchés de Luxembourg et de Limbourg, alors tous deux possessions autrichiennes. En 1755-1756, le prince-abbé Alexandre Delmotte avait cédé à l’impératrice Marie-Thérèse la route de Sourbrodt et la Fagne Rasquin. Cette négociation mettait fin à un long conflit autour des limites entre Robertville et Sourbrodt et fut à l’origine de l’installation de 30 bornes.

À partir de la pierre à trois coins, une série de dix bornes, dites « Marie-Thérèse », sont conservées et situées entre Sourbrodt et la rivière Helle. Elles rectifient le tracé des frontières au détriment du territoire stavelotain. Plusieurs d’entre elles portent selon l’endroit les inscriptions LUX, LIM ou MALME et toutes font l’objet d’une protection par classement. C’est aussi le cas pour trois bornes Stavelot-Luxembourg près de Botrange, vers la petite Hesse et dans les bois de Sourbrodt.

Non loin de là, sur le site de la Baraque Michel, est conservé le Boultè, peut-être autrefois l’ancien perron de Malmedy. Planté en bordure de la grand-route, il est considéré comme un des monuments les plus caractéristiques de la Fagne et a peut-être également servi de monument indicateur. Il s’agit d’une haute colonne de près de 5 m en forme de baratte (un boultè), annelée en son milieu et surmontée d’une pomme de pin. Mystérieux, le monument ne possède aucune inscription.

Frédéric MARCHESANI, 2013

KIK-IRPA, Bruxelles

Château d'Oultremont

Le château d’Oultremont, construit au départ d’une ancienne maison-forte, est une des rares propriétés wallonnes à n’avoir jamais changé de main depuis son édification au XIIIe siècle.

Le hameau d’Oultremont, à l’écart du village de Warnant, abrite cet imposant domaine composé du château en lui-même, d’une ferme et d’une chapelle.

Propriété de la famille du même nom, le château est lié à la personnalité de Charles-Nicolas d’Oultremont, prince-évêque de Liège de 1763 à 1771.

La chapelle castrale édifiée en 1649 abrite le mausolée du prélat liégeois, réalisé par Guillaume Évrard pour la cathédrale Saint-Lambert.

Lors de la démolition de cette dernière, le monument fut sauvé de la destruction et transporté à Warnant en 1809 où il fut reconstitué.

Œuvre d’envergure faite de plusieurs sortes de marbres, le monument se compose d’un portique architectural dans lequel s’inscrit un groupe sculpté représentant une allégorie de la douleur adossée à une colonne représentant un perron.

Un médaillon soutenu par un génie assis représente le défunt. L’ensemble repose sur trois lions eux-mêmes reposant sur un sarcophage. La pyramide est en marbre gris veiné de jaune, blanc et rouge ; elle se détache sur un fond gris ardoise tandis que les pilastres sont de marbre blanc veiné de gris. Similaire aux cénotaphes de la cathédrale de Liège bien qu’entier, le monument est réalisé de la même manière et comporte lui aussi, dans sa partie inférieure, une inscription funéraire : « Ci-gît Charles-Nicolas Alexandre, descendant des comtes d’Oultremont, évêque et prince de Liège né le 26 juin 1716, élu le 20 avril 1763, enlevé aux vivants par une mort subite le 22 octobre 1771 (…) ». Représentatif du style de Guillaume Évrard, le monument est considéré comme un des plus beaux témoins de la sculpture monumentale liégeoise du XVIIIe siècle.

Rue d'Oultremont 6

4530 Villers-le-Bouillet

Frédéric MARCHESANI, 2013

SPW-Patrimoine

Collégiale de Huy

La collégiale Notre-Dame de Huy, merveille du style gothique et joyau du bord de Meuse, a été édifiée en phases successives entre 1311 et 1536.

Elle a bénéficié d’une importante campagne de restauration en 1851 et d’une autre ces dernières années, toujours en cours.

Lieu de villégiature des princes, la ville de Huy et sa collégiale gardent le souvenir des souverains liégeois. Les bâtiments ayant précédé l’église actuelle ont été consacrés par les princes-évêques Baldéric II et Théoduin, celui qui accorda aux Hutois leur première charte d’affranchissement en 1066.

Depuis les origines, l’édifice est un des lieux de sépulture des comtes de Huy, charge détenue depuis 985 par les évêques de Liège. Une crypte, découverte en 1906, avait été consacrée en 1066 par Théoduin de Bavière (1048-1075) et était alors destinée à exposer les reliques de saint Domitien. Le prince fut enterré dans l’église hutoise qu’il avait fait construire. Le choix de ce sanctuaire comme lieu de sépulture en 1075 est révélateur de l’affection portée à la ville de Huy par le prince-évêque.

Le 15 mars 1311, Thibaut de Bar (1303-1312) pose la première pierre d’une nouvelle église. Le chœur de l’édifice gothique est consacré en 1377 par le prince-évêque Jean d’Arckel (1364-1378).

Parvis Théoduin de Bavière

4500, Huy

Frédéric MARCHESANI, 2013