Château de Roiseux

Le château de Roiseux défendait autrefois les confins de la principauté ; sa situation en bordure immédiate du Hoyoux faisait en effet de ce complexe castral une position stratégique des plus intéressantes. Situé aux portes du Condroz et non loin de l’Ardenne, il avait pour mission de barrer un des principaux accès de l’arrière-pays méridional de la Meuse et défendait la principauté vers le sud-ouest. Roiseux relevait en 1249 de Wauthier de Barse, dont la seigneurie avait été cédée en fief au prince-évêque de Liège en 1232. Joint par la suite à la seigneurie de Vierset, il échut ensuite à partir de 1496 à diverses familles. Il fut notamment la possession de Mathias de Fléron, conseiller du prince-évêque Jean-Louis d’Elderen. Déjà cité au XIVe siècle, le complexe actuel nous est parvenu pratiquement intact depuis les modifications des XVIIe et XIXe siècles.

Le complexe comprend une chapelle, une ferme castrale et le château en lui-même, forte construction élevée sur trois niveaux en moellons de grès condrusien et pierre calcaire. Une tour à l’est domine le bâtiment ; elle est flanquée d’un corps de logis quadrangulaire, lui-même adjoint d’une seconde tour de plan carré.

4577 Modave

Frédéric MARCHESANI, 2013

KIK-IRPA, Bruxelles

Eglise Saint-Servais de Dourbes

Dès le début du XIIIe siècle, Dourbes était partagé en deux seigneuries : la seigneurie de Dourbes-le-Mont, relevant du comté de Namur et la seigneurie de Dourbes-le-Val, dépendant de la principauté de Liège. L’église Saint-Servais, située sur un petit éperon au sud du village, a été édifiée essentiellement aux XIIIe et XIVe siècles. Le plan du bâtiment est composé d’une longue nef, d’un choeur à trois pans de même largeur et d’une chapelle perpendiculaire au sud.

Placée contre un mur de la chapelle sud, l’épitaphe de Charles de Baillet et d’Anne Darche de Tromecoute, datée des alentours de 1750, fait référence au prince-évêque Jean-Théodore de Bavière (1744-1763). Cette dalle murale comporte deux blasons de forme ovale entourés de deux lions dans le haut de la composition. Le bas comporte l’épitaphe en elle-même qui nous en apprend beaucoup sur les fonctions du défunt dans le système principautaire : « Icy reposent le corps de feu M. Charles J. de Baillet, en son vivant écuyer et bailly des forêts de la ville et châtellenie de Couvin pour son altesse épiscopale prince de Liège et grand bailly de la terre souveraine de Fagnolles pour son altesse le prince de Ligne (…) ».

5670 Viroinval

Frédéric MARCHESANI, 2013

IPW

Ancien château de Huy et vestiges des fortifications

Ville d’importance de la principauté, Huy possède également un relief qui fait d’elle une position stratégique en surplomb de la Meuse. Le Mont Picard, promontoire rocheux dominant la vallée, est depuis longtemps une position fortifiée. La donation du comté de Huy à l’évêque de Liège Notger en 985 annonce l’âge d’or de la cité mosane. Durant toute la période médiévale, la ville devient lieu de villégiature et de protection des princes de Liège. Un imposant château est élevé dès le milieu du XIe siècle pour contrôler le passage de la Meuse et abriter le souverain liégeois lors de ses passages à Huy. Wazon (1042-1048) et Théoduin (1048-1075) érigent un solide donjon fortifié et augmenté de plusieurs bâtiments aux XIIe et XIIIe siècles. Détruit par les troupes bourguignonnes en 1467, le château est progressivement réhabilité à partir de 1472 et principalement restauré sous le règne d’Érard de la Marck (1505-1538). C’est dans cette résidence que le prince-évêque Georges d’Autriche reçoit Charles Quint en février 1553.

Les guerres perpétuelles menées par Louis XIV sonneront le glas de la forteresse : le « traité de la Barrière » de 1715 impose son démantèlement. Le château disparaît totalement et laisse l’emplacement désespérément vide durant plus d’un siècle, avant la construction par les Hollandais du fort actuel.

Hormis ce château disparu, la ville se voit dotée de solides murailles, également sous les épiscopats de Wazon et Théoduin. D’autres murs sont élevés à la fin du XIIe siècle ; cette importante campagne de fortification de la ville s’achève vers 1220. Plusieurs témoins de cette enceinte subsistent sur la rive droite de la Meuse. Le tronçon le plus important de cette muraille est parallèle à la rue du Marché et des vestiges de murs et de tours se trouvent derrière le no 11 de la rue des Larrons. L’ensemble est dominé par une forte tour en partie masquée par des constructions récentes ; elle présente une grande ouverture cintrée sur presque toute sa hauteur. À droite de celle-ci, une seconde tour semi-circulaire est également conservée.

L’actuelle rue des Remparts doit pour sa part son nom à la section de l’enceinte médiévale qui la borde. Les vestiges sont identiques à ceux de la rue des Larrons et de la rue du Marché : même hauteur et même maçonnerie. Elle est ponctuée de deux tours. Un autre tronçon est visible derrière les bâtiments de la rue des Crépalles et de nombreux autres endroits conservent des vestiges divers. Malgré le démantèlement de l’enceinte par les Français au XVIIe siècle et les destructions urbanistiques des XIXe et XXe siècles, Huy conserve toutefois d’imposants témoins de son système de défense qui sont autant de traces du passé principautaire de la cité.

Chaussée de Napoléon

4500 Huy

Frédéric MARCHESANI, 2013

Eglise Saint-Sébastien de Loyers

L’église Saint-Sébastien, proche du château, est un petit édifice gothique en calcaire, fortement remanié au XIXe siècle. Elle se compose d’un plan très simple comprenant un chœur à trois pans précédé d’une travée droite, d’une nef flanquée de deux chapelles et d’une tour latérale. L’église et le cimetière ont conservé de nombreux monuments funéraires des XVIe et XVIIe siècles.

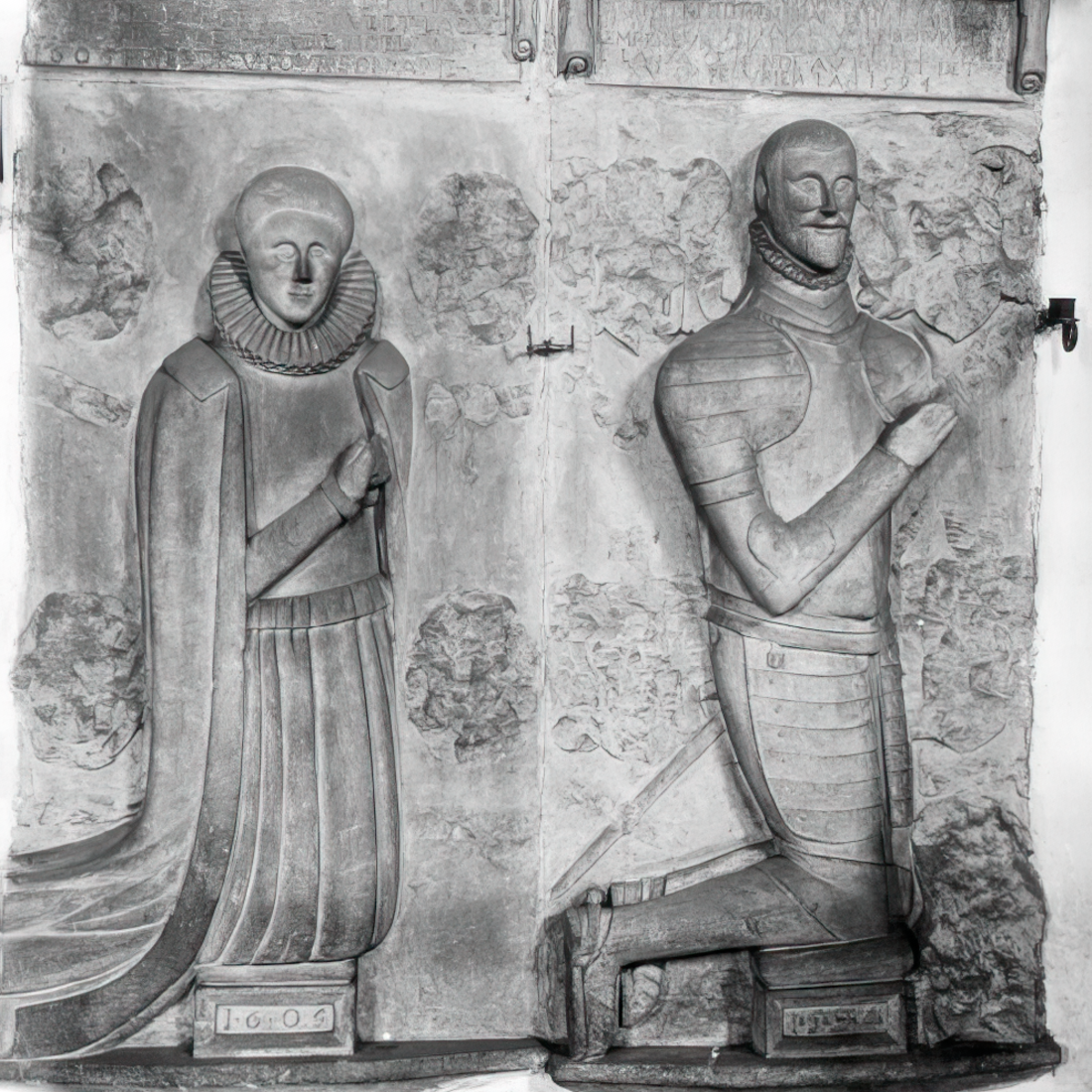

Parmi ceux-ci se trouve la dalle de Godefroid d’Ève et d’Hélène de Salmier, datée de 1552, encastrée dans le mur de clôture de l’ancien cimetière et mentionnant elle aussi l’ancien comté de Namur. De cette dalle à effigies, il ne reste pourtant que trois fragments. Sur la bordure de l’un d’eux se trouve une inscription en minuscules gothiques: « Godefroid d’Eve, chevalier de Loyers, en son temps bailli de Bouvignes, lieutenant sous Monsieur le marquis de Berghes, capitaine général du duché de Luxembourg et comté de Chiny et depuis lieutenant sous monsieur le sénéchal du Hainaut, gouverneur et souverain bailli du pays et comté de Namur (…) ».

Rue de Bossimé 24

5101 Loyers

Frédéric MARCHESANI, 2013

Eglise Saint-Rémy de Tavigny

Entourée de son cimetière et sise sur une butte, cette belle église classée a été érigée vers 1736 en moellons enduits et blanchis. À l’ouest se trouve une tour presque aveugle surmontée d’une flèche octogonale d’ardoises. L’entrée se fait par un portail cintré vers un vaisseau à nef unique de trois travées.

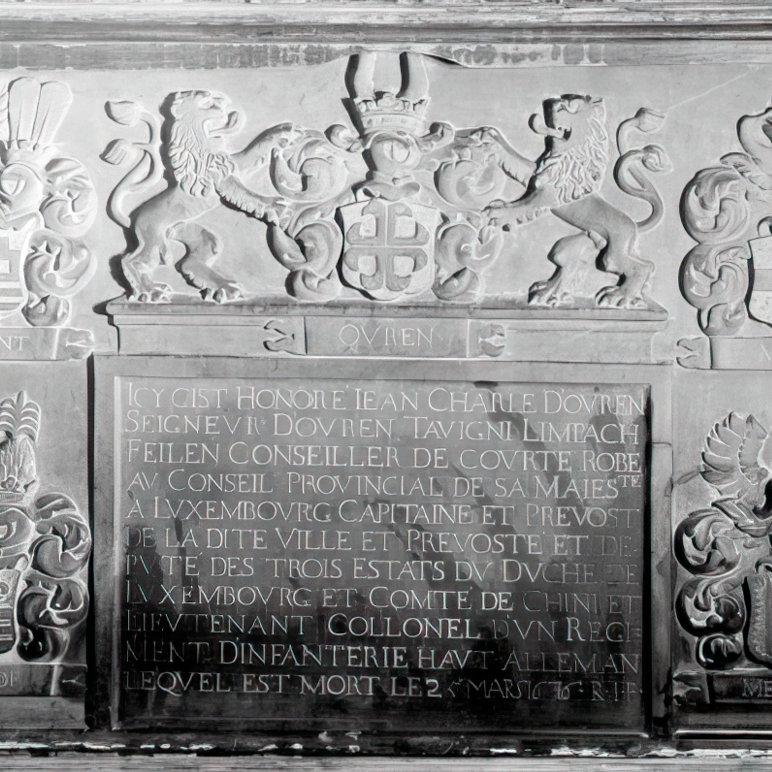

Encastrée dans les lambris du côté droit de l’église, une pierre tombale oblongue porte l’épitaphe de Jean-Charles d’Ouren : « Icy gist honore Jean-Charles d’Ouren, seigneur d’Ouren, Tavigni, Limpach, Feilen, conseiller de courte robe au conseil provincial de sa maiesté à Luxembourg, capitaine et prévost de la dite ville et prévosté et député des trois Éstats du duché de Luxembourg et comté de Chini, lieutenant collonel d’un régiment d’infanterie ».

Tavigny 18

6662 Houffalize

Frédéric MARCHESANI, 2013

KIK-IRPA, Bruxelles

Eglise Saint-Pierre de Jamoigne

Cité dans le domaine carolingien dès 888, Jamoigne est dotée d’une importante paroisse dédiée à saint Pierre. Le village, possession des comtes de Chiny, est érigé en seigneurie haute-justicière sous l’autorité de la famille du Faing. Elle est ensuite élevée au rang de baronnie en 1623 par les archiducs Albert et Isabelle et mise en engagère à partir de 1728.

Considérée comme l’une des plus anciennes dépendances de l’abbaye d’Orval, l’église Saint-Pierre conserve une tour imposante élevée au XIIe siècle. Le bâtiment a connu d’importants remaniements en 1724 puis en 1871-1872.

Parmi les monuments funéraires conservés, celui du seigneur Jehan du Faing de Tassigny décédé en 1594, retient l’attention. Il porte une inscription mentionnant deux rois d’Espagne : « pour le service de l’empereur Charles V et roy Philippe II ». La tombe de l’épouse du baron de Huart décédé en 1738 mentionne pour sa part que le défunt était « chevalier du Saint-Empire, lieutenant des armées de sa majesté catholique ».

Rue de la Centenaire 23

6810 Chiny

Frédéric MARCHESANI, 2013

IPW

Basilique Saint-Materne de Walcourt

Ville d’origine médiévale bâtie sur un promontoire peu élevé dominant la vallée de l’Eau d’Heure, Walcourt est située au carrefour des comtés de Namur et de Hainaut et de la principauté de Liège. La ville est toujours aujourd’hui caractérisée par l’imposante basilique Saint-Materne, héritière d’un édifice consacré en 1026 par le seigneur du lieu. Progressivement agrandie et modifiée par la suite, elle est ravagée par un incendie en 1228.

L’église est reconstruite en style gothique ; ses travaux s’étalent sur plusieurs siècles. Le voûtement est achevé au XVe siècle et l’aménagement intérieur se poursuit au XVIe siècle par l’installation des stalles et du jubé, peut-être offert par Charles Quint. Un nouvel incendie entraîne la reconstruction de la haute flèche de la tour occidentale en 1615. L’intérieur reçoit ensuite un mobilier baroque et une nouvelle sacristie est construite à partir de 1705.

À la fois collégiale et lieu de pèlerinage, l’église porte le prestigieux titre de basilique. La pièce maîtresse est sans aucun doute l’imposant jubé dit « de Charles Quint ». L’œuvre datée de 1531 est surmontée d’un calvaire plus ancien. Elle est abondamment décorée : flammes, accolades enrichies de fleurons, frises, feuillages, pinacles, statues et médaillons dans le pur style gothique tardif. La tradition attribue en effet la donation de l’œuvre par le roi d’Espagne lui-même. Les armoiries de Charles Quint et de la maison d’Espagne figurent d’ailleurs sur le jubé. Le premier représente les armes personnelles de Charles Quint : un blason portant une aigle bicéphale impériale et surmonté de la couronne impériale. Les secondes, celles de la maison d’Espagne, sculptées et peintes, rappellent celles plus tardives de Philippe II sur la halle al’Chair 11. Les différents quartiers qui forment les possessions espagnoles se retrouvent sur un blason entouré de la Toison d’Or et surmonté de la couronne royale. Une autre trace liée à Charles Quint est conservée dans l’église. Situé au mur ouest du côté nord, l’épitaphe de Toussaint Staffe, écuyer et lieutenant maïeur de Walcourt date de 1621. À en croire les inscriptions présentes sur le monument, le défunt aurait vécu jusqu’à l’âge respectable de 110 ans ! Le texte précise qu’il a mené ses fonctions de maïeur de la Cour de justice pendant 60 ans « sous la commission de l’empereur Charles V ».

Grand Place

5650 Walcourt

Frédéric MARCHESANI, 2013

KIK-IRPA, Bruxelles

Eglise Saint-Martin de Haltinne

Située sur le territoire de l’ancien comté de Namur, l’église Saint-Martin de Haltinne (Gesves) abrite toutefois une trace liée au duché de Luxembourg.

Édifice classique construit dans la seconde moitié du XVIIIe siècle sur un haut soubassement de pierre calcaire, l’église compte notamment une belle chaire de vérité datée de 1621. Encastrée dans le mur extérieur sud et cachée par un monument récent se trouve la dalle de Jean de Goër de Herve, datée de 1776. Elle comporte un blason couronné taillé en bas-relief et une inscription : « (…) Messire Jean Louis, baron de Goër de Herve, capitaine de dragons au service de leurs hautes puissances, membre de l’État de la noblesse du duché de Luxembourg (…) ».

Allée Cassette 3

5340 Gesves

Frédéric MARCHESANI, 2013

Eglise Saint-Martin de Rouvroy

L’église Saint-Martin a été reconstruite en style néogothique en 1856-1857. Elle conserve toutefois des éléments plus anciens comme la tour, millésimée 1709, du mobilier et plusieurs monuments. Parmi ceux, ci, un mémorial fait référence à l’empereur Joseph II d’Autriche. Le monument de Joseph de la Fontaynne, comte de Harnoncourt, se présente sous la forme d’une pierre sculptée dans du marbre noir et blanc figurant les armoiries du défunt et comportant une longue inscription dans la partie inférieure de la composition : « Ci-gît son excellence haut et puissant seigneur Joseph Louis Mathieu de la Fontaynne, comte d’Harnoncourt, chambellan de S.M. l’empereur d’Autriche, général de cavalerie, ancien propriétaire d’un régiment de cuirassiers, commandant général de la Pologne autrichienne (…) ».

Frédéric MARCHESANI, 2013

Eglise Saint-Martin d'Etalle

Jusqu’en 1709, la communauté villageoise de Villers-sur-Semois faisait partie intégrante de la prévôté d’Étalle dont elle était une des mairies. La localité fut alors érigée en seigneurie au profit d’Henri Henriquez, seigneur de Sainte-Marie-sur-Semois.

L’église Saint-Martin a été érigée, transformée et restaurée à plusieurs reprises entre le XVIe et le XXe siècle. La nef est probablement antérieure à l’établissement du collatéral daté de 1582 par un millésime. Les intrados des deux dernières travées de la nef sont également des témoins de cette tranche de travaux, ils comptent des clés et culots dissemblables du style gothique tardif. Le décor présent sur les deux derniers arcs est très fourni : millésimes, motifs végétaux et géométriques, cartouches… Parmi cette décoration, plusieurs éléments font référence aux symboles traditionnels bourguignons et espagnols : aigle bicéphale sous couronne, croix et écots de Bourgogne, croix de Saint-André.

Frédéric MARCHESANI, 2013