Eglise Saint-Martin de Wasseiges

La chapelle Saint-Martin, autrefois dépendant du diocèse de Liège, fut rattachée à celui de Namur en 1559. Le village d’Acosse était lui compris dans le baillage de Wasseiges, relevant du comte de Namur. Le souverain namurois en reste d’ailleurs le seigneur jusqu’au milieu du XVIIIe siècle.

Le sanctuaire fut reconstruit en 1902 en remplacement de l’édifice de 1773 dont il ne subsiste que la partie est de la tour. L’intérieur a toutefois conservé quelques monuments funéraires parmi lesquels celui de François de Fenck de Stenhoffen et Thérèse de Norenberg, faisant référence au comté et aux empereurs du Saint-Empire Léopold Ier (1658-1705) et Charles VI (1711-1740). Situé au mur, dans le porche, le monument est taillé en bas-relief dans du calcaire de Meuse et date de 1715. Il s’agit d’une dalle héraldique comportant deux écus surmontés de heaumes et de deux aigles, dont un bicéphale. Le bas de la composition présente un cartouche dans lequel est gravée une inscription : « François Ignace Wolfgang de Stenhoffen, lequel après avoir servi l’empereur Léopold et Charles (…) l’espace de vingt deux ans en qualité de capitaine depuis appelé à l’État noble de la province de Namur (…) ».

Place Communale 5

4219 Wasseiges

Frédéric MARCHESANI, 2013

KIK-IRPA, Bruxelles

Eglise Saint-Martin de Dave

En 1284, le comte de Flandre et de Namur Guy de Dampierre donne en héritage à Warnier de Dave les droits seigneuriaux et de justice qu’il y possédait. Les seigneurs de Dave jouent en effet depuis les origines un rôle important dans le comté de Namur : ils possèdent de nombreux autres fiefs et une résidence seigneuriale en bord de Meuse.

L’église Saint-Martin de Dave, située en bordure de Meuse, est une petite bâtisse d’origine romane, en grande partie reconstruite au cours des siècles suivants. Du XIe siècle subsistent l’amorce de la nef centrale et le gros-œuvre de la tour massive de plan carré surmonté d’un étage ardoisé octogonal qui fait corps avec une haute flèche bâtie au XVIe siècle. Le vaisseau composé de trois nefs date quant à lui de la première moitié du XVIIe siècle. L’intérieur abrite un mobilier et des œuvres d’art datées principalement des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles parmi lesquels on retrouve un maître-autel Louis XV et des autels baroques. Le collatéral sud abrite toujours plusieurs monuments funéraires.

Dans le coin sud-est de l’église se trouve le mausolée de Jean de Boullant et Catherine de Fexhe, portant une référence à Charles Quint. Cette tombe monumentale de 1535 est composée d’une dalle, d’un coffre et d’une plinthe. Les gisants, taillés dans le calcaire noir, sont représentés en prière. L’homme porte son armure et son épée, son épouse est couverte d’un long voile de veuve. Le coffre du mausolée, taillé quant à lui dans du calcaire de Meuse, ne possède que trois faces car il était à l’origine accolé à une paroi. La dalle est couverte d’une longue inscription gravée en lettres gothiques : « Messire Jehan de Boullant, seigneur de Roly et de Dave, conseiller et chambellan de notre sire très redouté et dame Monseigneur le duc et duchesse d’Autriche et de Bourgogne (…) ».

Rue de la Vieille Église

5100 Namur

Frédéric MARCHESANI, 2013

Château de Fenffe

Le château de Fenffe, lui aussi situé en terres luxembourgeoises, est un ensemble composé d’une ferme en U servant d’avant-corps au château proprement dit, construit aux XVIe et XVIIe siècles.

Appartenant sous l’Ancien Régime à des seigneurs locaux, il fut racheté en 1891 par Léopold II avant d’intégrer la donation royale. L’intérieur conserve notamment une taque de foyer aux armes du prince-abbé de Stavelot-Malmedy Jean-Ernest de Loewenstein.

Frédéric MARCHESANI, 2013

KIK-IRPA, Bruxelles

Eglise Saint-Laurent de Stavelot

Ancienne « Converserie Saint-Laurent » située au bord de l’Amblève, cette petite église consacrée le 26 décembre 1030 fut édifiée selon le modèle le plus simple de la chapelle romane. Elle présente un vaisseau rectangulaire et un chœur à chevet plat ainsi qu’un portail calcaire daté du XVIe siècle. Elle conserve deux sarcophages d’abbés des Xe et XIe siècles provenant de l’abbaye. L’un d’eux est considéré comme le sarcophage de saint Poppon, abbé fondateur et bâtisseur. Découvert en 1896 à l’emplacement de l’abbatiale et sculpté dans la pierre dans un style des plus dépouillés, il est daté de 1048.

Frédéric MARCHESANI, 2013

Chapelle de Bourdon

La chapelle de Bourdon, consacrée à saint Remacle, conserve un monument funéraire d’un seigneur de Bourdon apparenté au prince-abbé Joseph de Nollet, décédé dans le château-ferme de Bourdon puis enterré dans l’abbatiale de Malmedy.

On y lit l’inscription suivante : « Icy gisent Noble et généreux seigneur Messire Charles-Louis de Nollet seigneur de Bourdon, Marenne, Verdenne, Magny qui trépassa le 28 septembre 1732 et Noble dame Anne Hubertine de Mozet, dame de Magery, Houmont, sa compagne, décédée le 10e jour d’avril 1710 et en mémoire du révérendissime et illustrissime seigneur Joseph de Nollet de Bourdon abbé et prince de Stavelot et de Malmedy mort au château de Bourdon le 16 septembre 1753. Priez Dieu pour leurs âmes ».

Frédéric MARCHESANI, 2013

KIK-IRPA, Bruxelles

Eglise Saint-Lambert de Lixhe

L’église Saint-Lambert de Lixhe, déjà citée au XIIe siècle, a été profondément remaniée dans le second quart du XVIIIe siècle. Elle présente une tour massive élevée en moellons de grès, conserve des fonts baptismaux romans ainsi que de nombreuses pierres tombales.

Au mur se trouve la dalle funéraire de Gérard de Brus, dit de Loën. Daté de 1646, le monument possède un important thème héraldique et une inscription gravée sur un cartouche au contour de cuirs déroulés, lui-même posé sur un second cartouche. L’épitaphe évoque le règne de Ferdinand de Bavière : « Ici repose le noble et généreux seigneur Gérard de Brus dit de Loën, seigneur de Nivelle et de la vallée de Meuse, gentilhomme de la chambre de son altesse sérénissime Ferdinand de Bavière, évêque et prince de Liège (…) ».

Rue de Lixhe

4600 Visé

Frédéric MARCHESANI, 2013

IPW

Eglise Saint-Jean-l'Évangéliste de Liège

Tout comme l’abbaye de Saint-Jacques et les six autres collégiales, l’église Saint-Jean fut fondée par un prince-évêque. Église préférée de Notger (972-1008), il la choisit comme lieu de sépulture.

Si la localisation précise de sa tombe n’a malheureusement jamais été identifiée, l’édifice conserve toutefois le souvenir du premier prince-évêque de Liège.

Un monument a été érigé à sa mémoire en 1570 et se trouve aujourd’hui dans une chapelle. Ne plaisant plus aux chanoines, il fut remodelé en 1723. Il représente Notger agenouillé en prière et comporte l’inscription suivante : « Monument rénové à la bonne mémoire du révérend seigneur Notger évêque de Liège, fondateur et donateur de cette église ainsi que d’autres églises ».

Reconstruite à plusieurs reprises entre le XIIe et le XVIIIe siècle, l’église actuelle a été bâtie selon les plans de l’architecte Gaetano Matteo Pisoni en 1752 sur les fondements existants et remaniée à deux reprises dans les décennies suivantes.

Mélange de styles et de diverses constructions, l’édifice conserve d’autres traces de l’ancienne principauté de Liège. La galerie sud du cloître comporte ainsi plusieurs chapiteaux représentant chacun un angelot sculpté dans la pierre. Parmi ceux-ci, tous datés des années 1500-1510 se trouvent deux chapiteaux dont les angelots tiennent un blason aux armes du prince-évêque Érard de la Marck et un troisième figurant l’aigle bicéphale impérial, nouvelle référence aux liens entre le Saint-Empire et la principauté. Dans la galerie est, parmi les nombreux monuments funéraires, se trouve le caveau de la famille d’Andriesens dont la dalle, déplacée, comporte une référence à l'Empereur du Saint-Empire Charles VI (1685-1740). Cette dalle carrée de marbre blanc gravé autour d’un cadre de marbre noir comporte en effet l’inscription « Marie Dieudonné du Vivier, épouse à Mr C.S. D’Andriesens, conseiller de Sa Mai[ESTÉ] Impér[IALE] (…) ».

Place Xavier-Neujean 32

4000 Liège

Frédéric MARCHESANI, 2013

IPW

Eglise Saint-Jacques-le-Mineur de Liège

Ancienne abbatiale fondée en 1015 par le prince-évêque Baldéric II (1008-1018), l’église devient par la suite collégiale puis paroissiale.

De l’église romane édifiée aux XIe et XIIe siècles subsistent le narthex, intégré à l’église gothique, et la crypte dans laquelle se fit enterrer le prince-évêque.

L’édifice actuel est un chef-d’œuvre du style ogival flamboyant dont la nef, entièrement bordée de rinceaux et comportant une profusion de croisées d’ogives, fut construite entre 1514 et 1538 par Arnold van Mulcken, architecte attitré d’Érard de la Marck. Le transept sud conserve le mausolée de Baldéric II, dit aussi Baldéric de Looz et dont l’importance pour l’abbaye n’a jamais rien perdue en considération.

Au départ installée dans la crypte qu’il avait lui-même consacrée, sa sépulture est plusieurs fois déplacée au cours des siècles. Elle se trouve dans le chœur en 1513 avant d’être reléguée dans le transept vers 1750, dans l’actuelle chapelle du Sacré-Cœur. Le monument que l’on peut admirer aujourd’hui date lui aussi en partie de 1750.

Un cadre ornemental de style rocaille vient entourer une dalle funéraire datant de 1646 représentant le prince-évêque et qui faisait partie d’un mausolée démantelé lors d’une rénovation du mobilier de l’église. Baldéric est représenté mort, les yeux fermés, les mains croisées autour de sa crosse. La décoration de la pierre tombale est des plus riches : elle comporte notamment le blason de Looz et plusieurs têtes de chérubins ailés, telles qu’on peut en voir également sur le monument d’Albéron Ier. Une première inscription nous apprend que le monument a été réalisé à la demande de l’abbé Gilles Lambrecht en 1646 et érigé par son successeur Gilles Dozin. Une seconde reprend l’épitaphe du défunt : « Ici repose Baldéric, prince de Liège, du lignage des comtes de Looz, qui sous l’empereur Henri fonda ce monastère et le laissa inachevé à sa mort inopinée ».

Place St Jacques 8

4000 Liège

Frédéric MARCHESANI, 2013

KIK-IRPA, Bruxelles

Eglise Saint-Hubert d’Éghezée

Appartenant à diverses familles à partir du XIIe siècle, la seigneurie d’Éghezée est achetée par le comte de Namur Guillaume II en 1363. La seigneurie hautaine resta dans ses possessions jusqu’en 1755.

L’église Saint-Hubert, entourée de son cimetière, est une bâtisse en briques et pierre bleue sur soubassement de grès construite en plusieurs étapes entre 1686 et 1845 et composée d’une tour, de trois nefs de trois travées et d’un chœur précédé d’une travée droite.

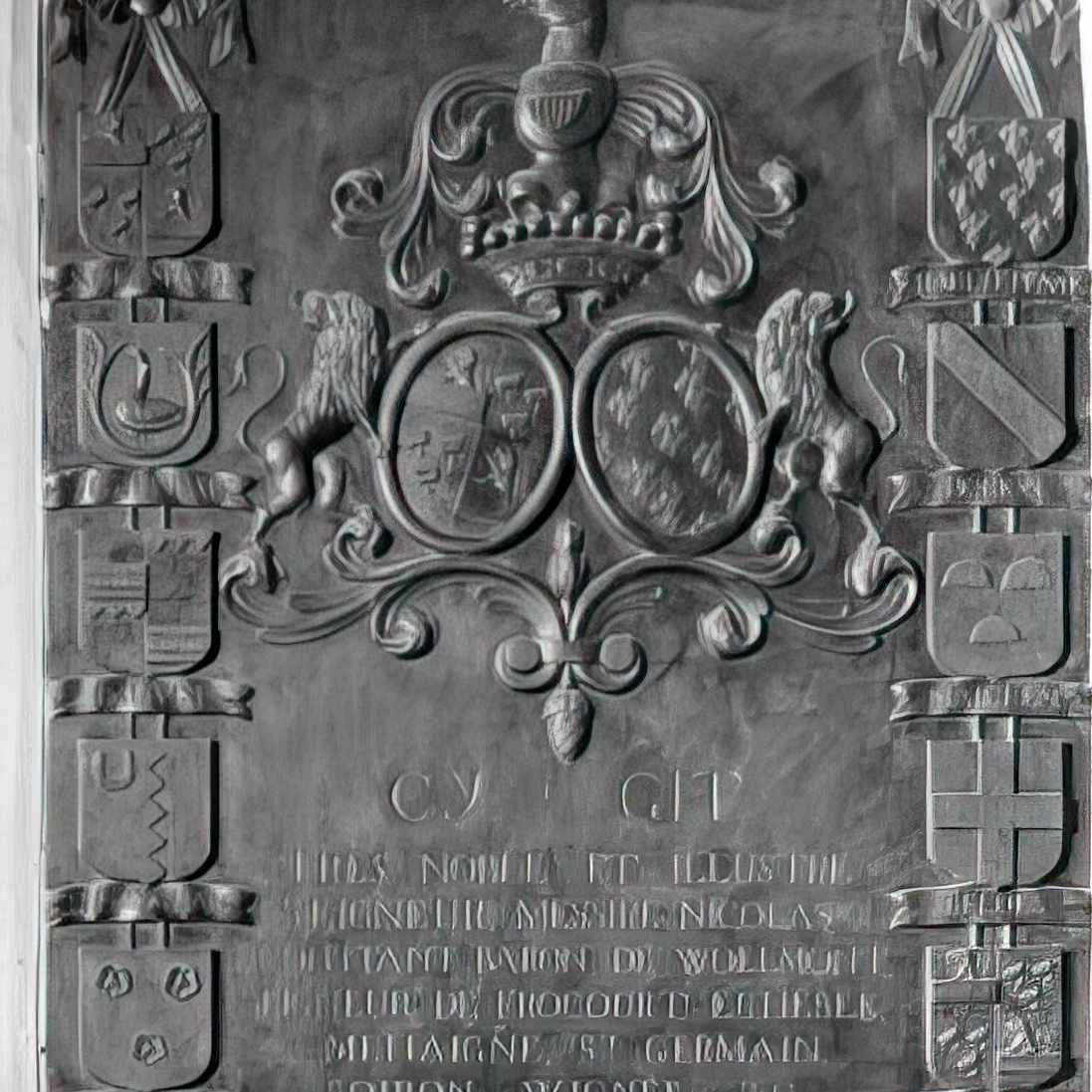

Encastrée dans le mur nord du transept nord, l’épitaphe de Nicolas de Woelmont et Marie de Haultepenne, datée de 1790, constitue une des dernières références au comté de Namur. Cette grande dalle de calcaire de Meuse taillée en bas-relief est remarquablement conservée.

De part et d’autre sont gravés les seize quartiers d’ascendance des défunts ; les blasons des époux figurent en haut de la composition ; un crâne et deux os terminent celle-ci dans le bas.

Au milieu, l’inscription nous en apprend plus sur le défunt : « (…) Messire Nicolas Constant, baron de Woelmont, seigneur de Frocourt, Éghesée, Mehaigne-Saint-Germain, Soiron, Wignée, membre et ancien député de l’état noble du pays et comté de Namur (…) ».

Route de Gembloux

5310 Éghezée

Frédéric MARCHESANI, 2013

SPW-Patrimoine

Eglise Saint-Georges de Limbourg

Adossée à la muraille est et semblant plonger dans la vallée, l’église Saint-Georges est remarquable à plus d’un titre.

Construite en style gothique au XVe siècle à partir de l’ancienne chapelle castrale du XIIe siècle, elle a subi depuis plusieurs modifications, notamment suite aux destructions françaises de 1675 et à un incendie survenu en 1834. Mémoire de la ville haute, l’église compte, outre plusieurs pierres tombales de dignitaires, plusieurs traces de l’ancien duché de Limbourg.

Les armoiries du duché de Limbourg sur l’église Saint-Georges de Limbourg:

- à l’entrée de la tour, sur le linteau de la porte d’accès, se trouvent la croix de Bourgogne et le lion de Limbourg ;

- une armoire offerte par l’empereur Joseph II se trouve dans la sacristie. Elle a été offerte à la ville après un incendie ayant détruit le mobilier la nuit de l’arrivée de l’empereur à Limbourg. Elle comporte les armoiries de Joseph II et l’inscription dédicatoire « IOSEPHUS SECUNDUS IMPERATOR REGALI BENEFICENTIA RESTAURAVIT » ;

- pierre tombale d’Albert de Coulons, maïeur de la Cour de Neuberg et procureur de la Haute Cour du duché de Limbourg, 1699 ;

- pierre tombale de Mathias de la Saulx, maïeur et lieutenant drossard du duché de Limbourg ;

- pierre tombale de Bartholomé Ulrich, capitaine d’une compagnie libre pour sa majesté catholique, 1668 (évoque le roi d’Espagne Charles II, duc de Limbourg) ;

- pierre tombale de Nicolas Torner, lieutenant de la compagnie des invalides au service de sa majesté impériale et catholique, 1723 (évoque l’empereur germanique Charles VI, duc de Limbourg) ;

- pierre tombale de Henry de Caldenborg, greffier puis maïeur de la Haute Cour de justice du duché de Limbourg, 1605 ;

- pierre tombale de Pierre-Henri Dautzenberg, lieutenant capitaine au service de Sa Majesté Impériale ;

- pierre tombale de Guillaume de Bibaus, échevin de la Haute Cour de Limbourg et seigneur de Harsin, 1723 ;

- pierre tombale de Pierre Hubin de Gulchen, avocat au conseil de Brabant, 1652 ;

- pierre tombale de Jean-Guillaume Poswick, commissaire à la chambre féodale du duché de Limbourg, 1762 ;

- pierre tombale de Pierre Blancheteste, écuyer et échevin de la Haute Cour du duché de Limbourg, 1621.

Tilleul

4830 Limbourg

Frédéric MARCHESANI, 2013