IPW

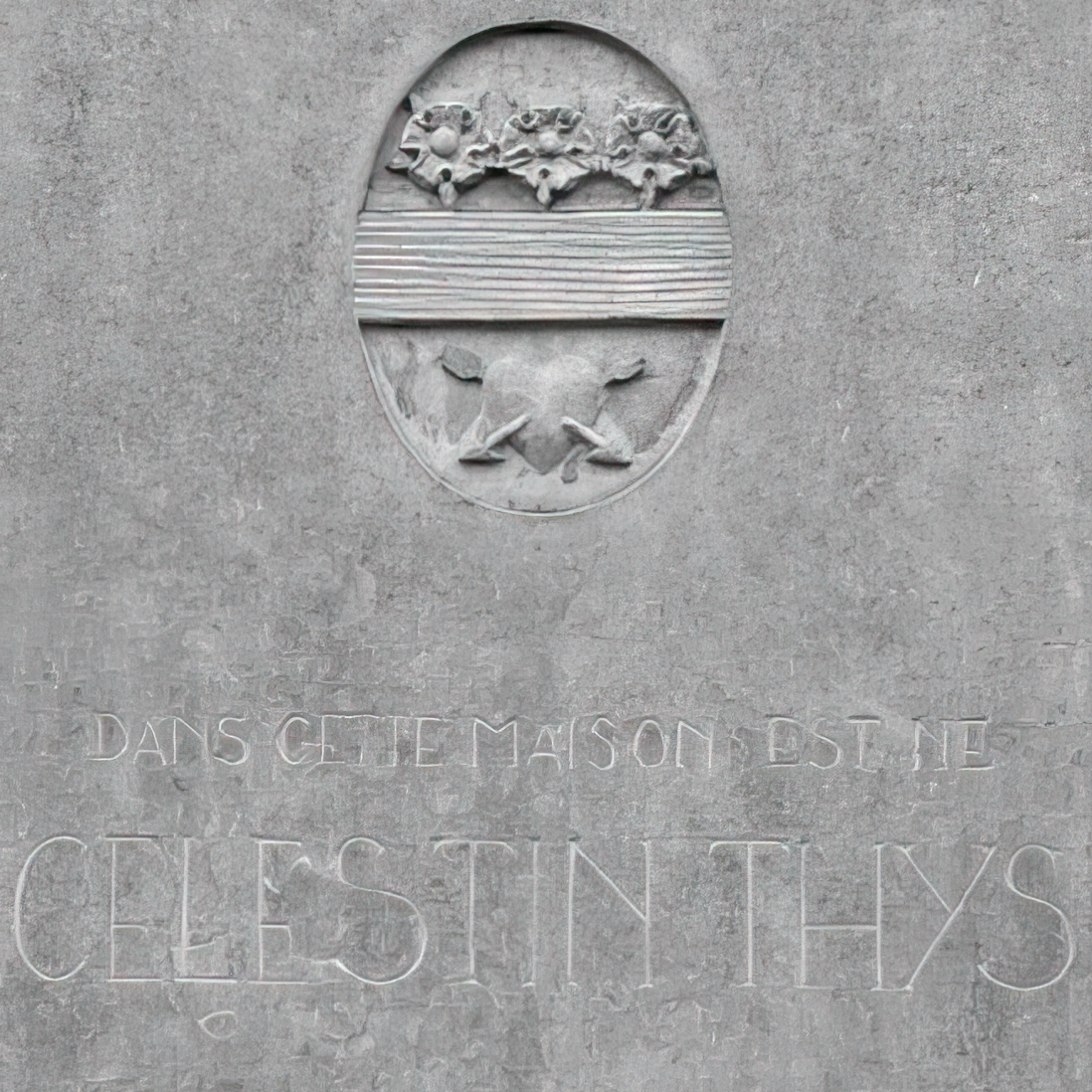

Maison natale du prince-abbé Célestin Thys

Le hameau de Fairon a vu naître Célestin Thys (1730-1796), 76e et dernier prince-abbé de Stavelot-Malmedy de 1786 à 1792.

Sur la façade de l’édifice se trouve aujourd’hui une plaque commémorative présentant le blason du prince-abbé dans le haut de la composition et une inscription dédicatoire « Dans cette maison est né Célestin Thys, dernier prince-abbé de Stavelot et de Malmedy », accompagnée de ses dates de naissance et de mort.

En 1789, le souverain stavelotain avait subi lui aussi les conséquences des événements nés en France et qui se propagèrent à Liège et dans le Brabant.

Les magistrats de Stavelot et Malmedy demandèrent à ce moment à leur prince l’abolition des privilèges.

Après avoir accepté, Célestin Thys finit par se rétracter. Cette décision marque le point de départ de sa chute et de l’explosion de la colère dans sa principauté.

Emportant ses archives et des trésors du monastère, le prince-abbé prend le chemin de l’exil.

Il est évacué à Echternach, abbaye du duché de Luxembourg, avant de prendre la route de Hanau, ville de Hesse, et de Francfort. Après la bataille de Jemappes de 1792, la principauté de Stavelot est ouverte aux révolutionnaires.

Célestin Thys, quant à lui, décède à Hanau le 1er novembre 1796.

Frédéric MARCHESANI, 2013

KIK-IRPA, Bruxelles

Collégiale Sainte-Croix de Liège

La collégiale Sainte-Croix, érigée à partir de 979, fait partie des collégiales fondées par Éracle et Notger. Les nombreuses transformations de l’édifice au cours des siècles ont fait de Sainte-Croix un lieu d’exception : l’église présente un plan de trois nefs d’égale hauteur et deux chœurs à absides opposés.

Au fond de l’abside orientale se trouve le monument funéraire d’Hubert Mielemans, chanoine de Sainte-Croix et receveur général du prince-évêque Georges d’Autriche. Le monument est imposant et riche quant à sa décoration : effigie du défunt posée sur un lit d’apparat au-dessus d’un sarcophage, pilastres ornés de motifs végétaux, représentation du calvaire, figures allégoriques, crânes, angelots… La partie basse du monument comporte en son centre l’épitaphe d’Hubert Mielemans, faisant référence à la figure du prince-évêque : « Ici, sous ce tombeau, reposent les restes de Hubert qui jadis était Mielemans, premier fidèle et receveur du prince-évêque autrichien et clerc sacré en l’église Sainte-Croix (…) ».

Rue Sainte Croix

4000 Liège

Frédéric MARCHESANI, 2013

IPW

Eglise Saint-Donat d'Arlon

Du passé espagnol, nous trouvons une trace sur la Knipchen où rien ne subsiste du château des comtes d’Arlon, un couvent s’y étant installé à partir de 1626.

L’actuelle église Saint-Donat a été reconstruite à partir de 1719 et restaurée au XIXe siècle. Encastrée dans la façade, une pierre de remploi provenant de l’ancien couvent représente les armoiries de Philippe II entourées du collier de la Toison d’Or, soutenues par deux lions et timbrées de la couronne royale espagnole. Deux colonnes plates, posées sur un encorbellement, accostent le tout et supportent un tympan en saillie.

Square Elisabeth 2

6700 Arlon

Frédéric MARCHESANI, 2013

IPW

Collégiale Saint-Denis de Liège

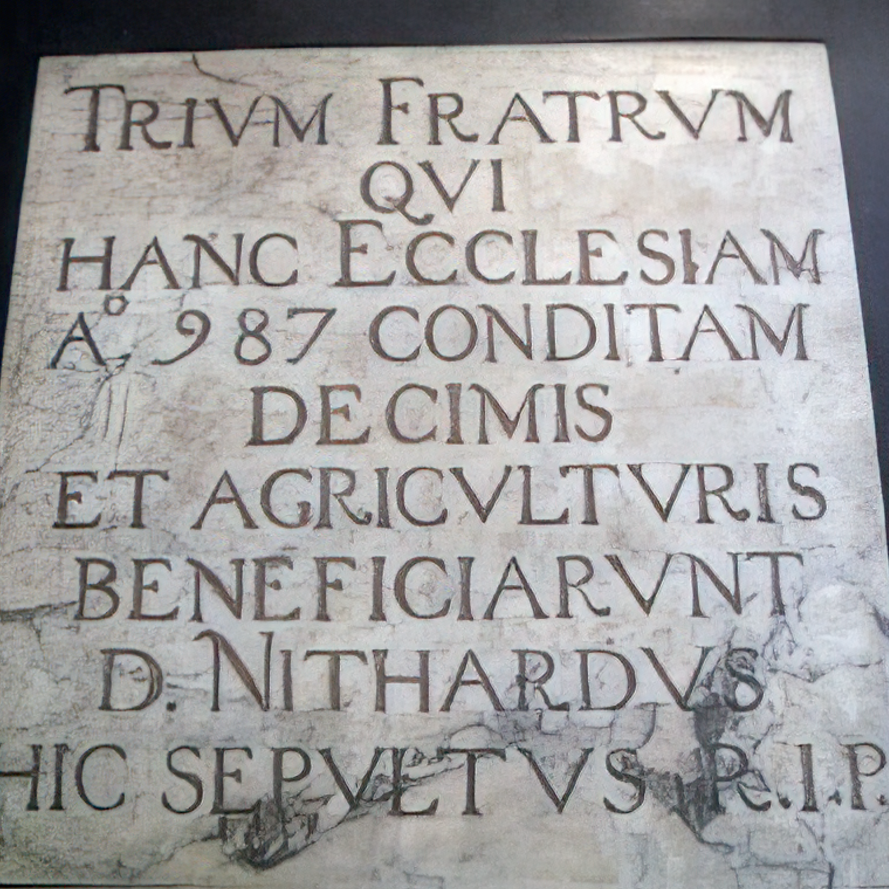

Fondée en 987, la collégiale Saint-Denis est un des édifices les plus caractéristiques de Liège.

Son imposante tour de défense romane domine l’église qui présente un plan basilical à nef centrale accostée de part et d’autre par un double bas-côté s’appuyant sur les bras du transept. L’église fut le lieu de la sépulture du prince-évêque Nithard (1037-1042) et en conserve une trace. Une dalle de marbre de 85 cm de côtés fut placée en 1752 afin de commémorer le lieu de son inhumation. Elle rappelle que Nithard fut, aux côtés de Notger, un des fondateurs de l’église : « Trium fratrum qui hanc ecclesiam anno 987 conditam decimis et agriculturis beneficiarunt. D. Nithardus hic sepultus R.I.P. ».

La chaire de vérité de l’église provient quant à elle de l’ancienne chapelle du palais des princes-évêques, l’église Sainte-Ursule, disparue suite à la reconstruction du palais en 1734 mais dont une partie du mobilier a été conservé. Décorée de bas-reliefs Louis XIV et rococo et de statuettes en bronze, cette chaire est attribuée au sculpteur van der Planck.

Rue de la Cathédrale 64

4000 Liège

Frédéric MARCHESANI, 2013

KIK-IRPA, Bruxelles

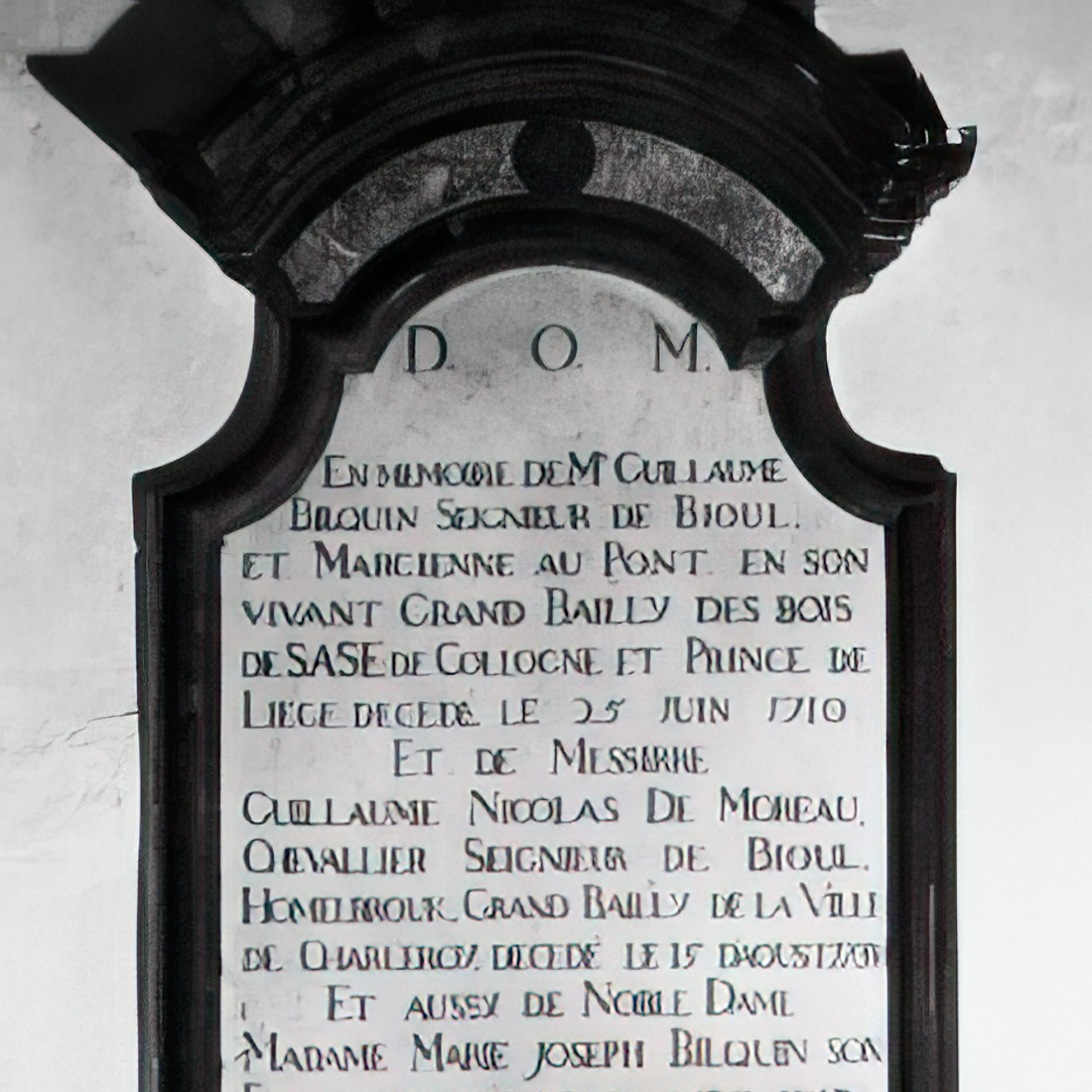

Eglise Saint-Bathélemy de Bioul

Terre namuroise constituant un des plus importants domaines féodaux du comté de Namur, Bioul a été érigée très tôt en seigneurie comme l’atteste encore la présence d’un important château.

La seigneurie hautaine a été engagée par les plus puissantes familles parmi lesquelles les d’Orbais dit de Bioul (avant 1085), les Jauche (1280) et les Brandebourg dit de Boulant (1522). Le 22 juillet 1708, la seigneurie fut vendue à Guillaume Bilquin, maîtres de forges à Marchienne-au-Pont. Celui-ci la passa en héritage à son gendre Guillaume-Nicolas Moreau le 21 avril 1736. Ses descendants parvinrent à s’y maintenir jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. La localité renferme toutefois deux traces liées à la principauté de Liège. Proche du château, l’église Saint-Barthélemy a été reconstruite en style néogothique en 1844 mais abrite encore des éléments du sanctuaire précédent, dont plusieurs monuments funéraires. Parmi ceux-ci figure l’épitaphe de François de Propper et Thérèse de Bilquin, érigé en marbre blanc, noir et rouge entre 1736 et 1759. Situé sur le mur est du transept nord, il comprend l’inscription suivante : « D. O. M. Ici reposent les corps de messire François Guillaume de Propper, seigneur de Hun, en son vivant commissaire général des troupes de son altesse sérénissime électeur de Cologne Joseph Clément, conseiller d’estat et directeur de la chambre des finances de son altesse sérénissime électeur de Cologne Clément Auguste qui, chéri de ses princes (…), mourut chrestiennement comme il avoit vêcu (…) ».

Non loin de là se trouve un monument similaire, érigé vers 1738-1747 et comportant l’épitaphe de deux personnages liés au prince-évêque de Liège Jean-Théodore de Bavière et au comte de Namur : « D. O. M. En mémoire de Messirre Guillaume Bilquin, seigneur de Bioul et Marcienne au Pont, en son vivant grand bailly des bois de son altesse sérénissime électeur de Collogne et prince de Liège (…) et de messirre Guillaume Nicolas de Moreau, chevalier seigneur de Bioul, grand bailly de la ville de Charleroy (…) ».

Rue de Rouillon 7

5537 Anhée

Frédéric MARCHESANI, 2013

IPW

Eglise Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Liège

Située rue Hors-Château, l’église Notre-Dame de l’Immaculée Conception est ornée d’un très bel exemple d’armoiries polychromes monumentales.

Ancien lieu de culte des Carmes Déchaussés, désacralisée dès 1794, l’église de style Louis XIII a été érigée entre 1619 et 1655.

La façade à front de rue, de style baroque, est richement décorée. Le portail est surmonté des armoiries de Maximilien-Henri de Bavière (1650-1688), peut-être sculptées par Jean Del Cour mais rénovées en 1839 après avoir été martelées à la Révolution.

Les armoiries de Bavière, reconnaissables à leurs carreaux azur et argent, se trouvent dans un cartouche soutenus de part et d’autre par deux lions.

Elles sont surmontées de la devise du prince-évêque « pietate et sapientia » et de ses attributs : la couronne de prince du Saint-Empire ainsi que l’épée et la crosse épiscopale symbolisant les pouvoirs temporel et spirituel, détenus par le souverain liégeois. Ces trois attributs se retrouvent fréquemment sur des armoiries princières liégeoises.

Rue Hors-Château 23

4000 Liège

Frédéric MARCHESANI, 2013

IPW

Eglise Notre-Dame de Foy de Dinant

Lieu rendu célèbre par un pèlerinage dont l’origine remonte à 1609, l’église actuelle fut consacrée le 8 septembre 1624. Représentative des premières années du style baroque dans nos régions, l’église renferme un riche mobilier, de nombreuses œuvres d’art et est caractérisée par son exceptionnel plafond à caissons composé de 145 panneaux peints. Dans le chœur éclairé par dix-neuf hautes fenêtres se trouve un très beau maître-autel de style Louis XIII portant entablement et fronton triangulaire au centre duquel se trouve une niche abritant une statue du Christ sous les armoiries et la devise de Ferdinand de Bavière, prince-évêque de Liège de 1612 à 1650. L’ensemble dominant le maître-autel fut en effet offert en 1626 par le prince, comme l’indique une inscription dédicatoire gravée en lettres d’or sur les deux côtés du tabernacle : « Ferdinand, duc des deux Bavières, électeur du Saint-Empire romain, prince-évêque de Liège (…) dédie et consacre (…) ce maître-autel pour l’honneur de la madonne de Foy (…) ».

De l’autre côté de l’édifice, de part et d’autre de l’entrée, se trouvent plusieurs monuments funéraires parmi lesquels un fait lui aussi référence au prince-évêque de Liège. La dalle funéraire de Jean de Pierre, sculptée dans le marbre noir, comporte une grande table d’épitaphe dans laquelle est gravée l’inscription suivante : « En mémoire de Dom Jean de Pierre qui, sous le prince de Liège Ferdinand, a commandé les organismes de bienfaisance de la vierge de Foy (…) ».

Chemin des Pèlerins 1

5504 Dinant

Frédéric MARCHESANI, 2013

IPW

Ancienne église Notre-Dame de Namur

Dédiée à l’origine aux saints Pierre et Paul et servant d’église au couvent des Franciscains avant de devenir paroissiale, l’église Notre-Dame a été construite en style classique de 1749 à 1753 par l’architecte namurois J.T. Maljean. Érigée en briques et pierre bleue en remplacement d’un édifice gothique, elle adopte un plan traditionnel à trois nefs de cinq travées sur colonnes, transept saillant et chœur de trois travées fermé à l’est par une abside en hémicycle.

Les proportions de l’édifice étonnent : le vaisseau est large, long et particulièrement élevé, offrant au sanctuaire un volume des plus conséquents. La façade, haute et sévère, superpose les ordres ionique et composite et porte en son centre un portail en plein cintre daté de 1751.

Dans le chœur est conservée l’épitaphe des comtes de Namur Guillaume Ier et Guillaume II et de leurs épouses.

Les sépultures d’origine de ces comtes se trouvaient dans l’ancienne église et disparurent en même temps que l’édifice qui fut démoli en 1750 pour être reconstruit. Les tombes furent remplacées par une épitaphe encastrée dans le décor du lambris du chœur. Il s’agit d’une dalle gravée, au décor rocaille encadrant l’inscription latine suivante : « in subjecta chrypta jacent ad beatam resurrectione comites namurcenses guillelmus primus et secundus pater filius cum uxoribus catharina a saubadia et johanna ab harcourt » (Dans cette tombe reposent les bienheureux comtes de Namur Guillaume premier et second, père et fils, et leurs épouses Catherine de Savoie et Jeanne d’Harcourt).

L’épitaphe fait référence à Guillaume Ier le Riche (1324-1337-1391) et sa seconde épouse Catherine de Savoie (†1388) et à son fils Guillaume II (1345-1391-1418) et sa seconde épouse Jeanne d’Harcourt (1372-1456). Ces deux comtes issus de la maison de Dampierre comptent parmi les derniers souverains à régner uniquement sur le comté de Namur avant sa vente au duc de Bourgogne.

Guillaume Ier, cinquième fils du comte de Namur Jean Ier, connut un règne sans désordre majeur qu’il occupa à acquérir des fiefs dans le but d’agrandir son territoire. Son fils Guillaume II connut lui aussi un règne calme, passé à encourager l’industrie et fortifier le territoire. Mort sans descendance, son frère Jean III lui succéda.

Depuis quelques années, l’Église Notre-Dame a été réaffectée en centre culturel.

Rue Saint Nicolas 2

5000 Namur

Frédéric MARCHESANI, 2013

Photo de 1972 © KIK-IRPA, Bruxelles

Eglise Notre-Dame à Seraing

L’église Notre-Dame de la Présentation de Boncelles, de style néo-gothique, a été reconstruite en 1919 en moellons et calcaire sur les plans de l’architecte Edmond Jamar.

De l’édifice précédent, l’église a conservé une pierre très abimée datée de 1600, replacée sous la tour au moment de la reconstruction et figurant les armoiries d’Ernest de Bavière.

Le blason, surmonté des attributs princiers et épiscopaux, est entouré de deux lions et surmonté du millésime.

Dans le bas de la composition se trouve l’inscription « OMNIA ». Dépendant de Seraing, Boncelles appartenait directement au prince-évêque mais ne constituait alors qu’une simple dépendance de la seigneurie de Seraing. En 1687, ce dernier en fit une seigneurie qu’il céda en engagère.

Frédéric MARCHESANI, 2013

Photo de 1943 © KIK-IRPA, Bruxelles

Eglise et presbytère de Saint-Séverin à Nandrin

L’histoire de Saint-Séverin se confond avec celle de son prieuré, fondé en 1091 suite au don fait par le comte de Clermont à l’abbaye de Cluny. En outre, le village possédait une cour de justice.

Remarquable édifice de style roman dont les origines remontent au XIIe siècle, l’église Saints-Pierre-et-Paul fut bâtie entre 1136 et 1145 et est notamment caractérisée par sa tour octogonale percée de baies géminées inscrites dans des arcades et surmontée d’une frise de bandes lombardes, typique de l’architecture romane.

Attaché à l’abbaye de Cluny jusqu’au début du XVIe siècle, le prieuré fut réuni à la mense épiscopale de Liège sous le règne d’Érard de la Marck (1505-1536) et une campagne de restauration de tous les bâtiments fut entreprise par Arnold van Mulcken, architecte attitré du prince-évêque.

Protégé dès 1851, cet édifice remarquable connut à nouveau à cette époque une importante période de restauration : reconstruction du chœur, du transept et des absides en 1862, des nefs en 1900.

À l’extérieur, sous la fenêtre nord-est, se trouve une pierre aux armes d’Érard de la Marck. Sculptée vers 1531-1535, elle représente les armoiries traditionnelles du prince-évêque : son blason surmonté du chapeau de cardinal. Le prince-évêque fut en effet promu cardinal en 1520, avec l’appui de Charles Quint, qu’il avait soutenu face au roi de France François Ier pendant la campagne pour l’élection impériale. Il s’agit ici des armoiries traditionnelles du prince de la Marck, que l’on retrouve encore aujourd’hui à maints endroits de la principauté.

Le presbytère jouxtant l’église conserve également un souvenir du prince à l’origine de sa reconstruction : la cheminée de la cuisine est sculptée de trois blasons. Au centre les armoiries du prince-évêque, identiques à celle présentes sur le mur de l’église et accompagnées de l’inscription « erard – marck » ; de part et d’autres, le blason des la Marck-Sedan, branche de la famille dont était issue le prince-évêque et analogue au blason présent au centre de ses armoiries.

Frédéric MARCHESANI, 2013