Sergent Benoit né Jean Charles Benoit

Culture, Lettres wallonnes

Namur 12/09/1707, Namur 12/01/1784

Grâce à la tradition orale, « Le Sergent Benoit » a pu être identifié par Adolphe Borgnet dans ses Légendes namuroises publiées en 1837. Quelques manuscrits et cahiers qui ont traversé le temps permettent aussi de cerner celui qui, à Namur, est le plus ancien auteur connu de chansons wallonnes.

Issu d’un milieu pauvre, Jean Charles Benoit avait acquis la qualité de bourgeois de Namur et accédé au rang d’agent de police de la cité : il était « sergent de ville », selon l’expression de l’époque, à savoir le milieu du XVIIIe siècle. Mais il ne savait ni lire ni écrire. Pourtant, Benoit possédait une imagination créative qui le poussait à composer des chansons en wallon. Il recourait alors à l’aide d’un ami, Carême, qui savait écrire ; il composait oralement ses chansons que l’ami transcrivait. Comme cela se faisait à l’époque, il avait recours à des airs bien connus du répertoire. Son scribe servait aussi de « diseur » public, ou de chanteur, des œuvres du poète wallon, surnommé « Le Sergent Benoit ».

Auteur prolifique, J-Ch. Benoit eut un succès appréciable : son souvenir était encore présent dans l’esprit des Namurois au début du siècle suivant ; pourtant, il ne prit jamais la peine de faire imprimer ses textes. Seules les archives ont livré quelques dizaines de textes qui peuvent lui être attribués. Dans cette production, ressort particulièrement Les Houzards, où Benoit dépeint les méfaits d’un détachement de hussards envahissant un village du Namurois pendant la Guerre de Succession d’Autriche (ROUSSEAU).

Sources

Félix ROUSSEAU, Propos d’un archiviste sur l’histoire de la littérature dialectale à Namur, 1ère partie, « Des origines à 1880 », dans Les Cahiers wallons (Namur), 1964, p. 18-21

Lucien et Paul MARÉCHAL, Les armées au Pays de Namur, dans La Vie wallonne, n°24, 15 août 1922, p. 571-573

Lucien et Paul MARÉCHAL, Anthologie des poètes wallons namurois, Namur, 1930, p. 9-10

© Sofam

© Sofam

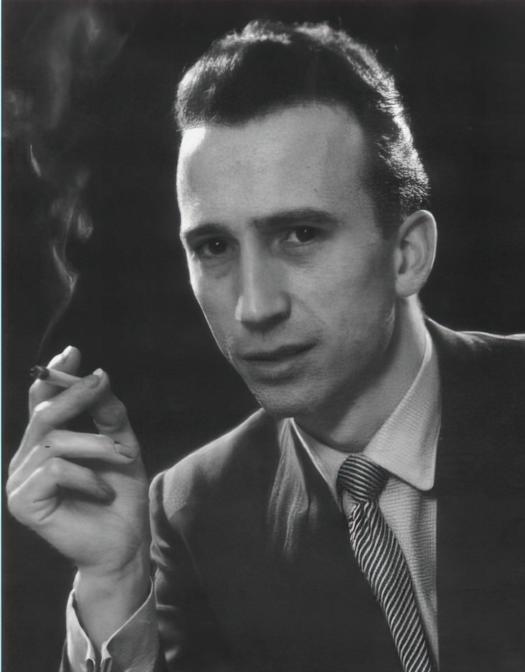

Ruet Noël

Culture, Poésie

Seraing 19/12/1898, Paris 03/04/1965

« Probablement le plus méconnu parmi les authentiques poètes de Wallonie » (DULIÈRE), Noël Ruet avait attiré sur lui l’attention d’Iwan Gilkin, Albert Mockel, Fernand Severin, Jean Toussel et Carlo Bronne, mais en dépit de leur amitié, c’est à Paris qu’il fut le plus apprécié, sans néanmoins que sa réputation ne lui ouvre une place dans les anthologies ou les histoires littéraires consacrées aux écrivains « belges ».

Issu d’un milieu populaire, orphelin dès son jeune âge, accueilli par l’orphelinat de Seraing, autodidacte, Noël Ruet n’aura d’autre projet que de conter son existence tout au long de ses poésies ; il s’inspirera aussi de la Meuse, de la vie industrielle du pays de Liège et célèbrera la Wallonie.

Mon amour, Wallonie,

Que tu me réponds mal !

Est-ce que tu renies

Mon poème natal ?

Publié en 1919, son premier recueil amorce clairement son aventure littéraire, comme l’indique son titre, Le Printemps du poète. Une trentaine de publications plus tard, sentant venir ses derniers jours, il livre un Chant pour l’Amour et la Mort (1965) qui est une sorte de grand testament. Entre les deux, son œuvre présente une cohérence certaine. Ainsi qu’il l’écrit lui-même, il a eu la volonté de Suivre sa trace (recueil paru en 1952), évoquant des moments de son existence, replongeant volontiers dans Ses Châteaux d’enfance (1946), s’efforçant de publier chaque année un recueil évoquant sa vie personnelle.

Ses tout premiers poèmes datent de 1916 : il les soumet à des auteurs reconnus et Iwan Gilkin signe la préface de son Printemps du poète, tandis que Max Elskamp l’encourage à braver son statut social. Ouvrier, électricien, employé, voyageur de commerce, bibliothécaire, journaliste, gérant de magasin, commerçant, qu’importent les obligations du quotidien : sa famille peut vivre et lui, il peut écrire à satiété. Son Beau Pays est un cantique aux paysages de la Wallonie. Poète élégiaque, Ruet est honoré par ses pairs : en 1925, le convoité Prix Verhaeren lui est décerné pour Le Musicien du cœur, précédant un prix des Amitiés françaises et un autre des Amis de Ronsard.

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, échappant aux conséquences funestes d’un infarctus, il décide de quitter Liège et de s’installer à Paris (1947). Mais sa santé reste affectée par une maladie des bronches ; de surcroît, il est gagné par la solitude et son écriture est alors plus grave et sévère. En témoigne le titre du recueil paru en 1961 : Ma blessure chante. Mais à Paris, écrit-il, « Je suis libre, indépendant. Je fais l’œuvre que je devais faire pour donner un sens à mon destin. Je ne m’occupe pas des chapelles, des écoles littéraires. Je suis l’ennemi des mots d’ordre, des originalités à tout prix, des modes artificielles. Je suis assuré que la vraie originalité vient du chant tiré des profondeurs ».

Sources

Charles DELCHEVALERIE, dans La Vie wallonne, novembre 1926, LXXV, p. 195-198

La Vie wallonne, IV, 1966, n°316, p. 287 et 294-298

André DULIÈRE, Noël Ruet (1898-1965). Poète méconnu d’après une correspondance inédite, dans La Vie wallonne, 1987, n°397-400, p. 187-195

Œuvres principales

Le Printemps du poète, 1919

Le rosaire d’amour, 1920

Le beau pays, 1920

Le Musicien du cœur, 1924

Muses, mon beau souci, 1927 (avec plusieurs eaux fortes de Jean Donnay)

L’azur et la flamme, 1928

Musique de chambre, 1930

À la Meuse, 1930

Le cercle magique, 1931

L’anneau de feu, 1934

Les roses de Noël, 1939

Châteaux d’enfance, (Charleroi, Cahiers du Nord), 1946

France, 1948

Doux et cruel, 1950

Suivre sa trace, 1952

Figure de trèfle, 1954

La Boucle du temps, (Seghers), 1956

Le bouquet du sang, 1958

Ma blessure chante, 1961

Les sources dans le cœur, (Paris, Points et contrepoints), 1963

Chants pour l’amour et la mort, (Bruxelles, De Rache), 1965

© Charlie Cowins

© Charlie Cowins

Rochus Olivier

Sport, Tennis

Namur 18/01/1981

En raison de son impressionnant palmarès, Justine Henin semble incarner à elle seule tout le tennis wallon. Pourtant, avant elle, Dominique Monami avait réussi une belle carrière internationale, réussissant à atteindre le 9e rang mondial. Du côté des hommes, Bernard Boileau apparaît comme un pionnier du tennis moderne (41e rang mondial ATP), avant la génération des frères Rochus, Christophe atteignant le 38e rang mondial, tandis que son frère cadet, Olivier, était déjà au 24e rang mondial en octobre 2005. Depuis lors, Steve Darcis (44e), mais surtout David Goffin (13e rang mondial au printemps 2016) assurent la relève d’un sport particulièrement bien encadré, en termes de formation, grâce au sport-étude de Mons.

À l’instar de Justine Henin et de Christophe, son frère aîné, Olivier Rochus a bénéficié d’une formation bien encadrée dans le Namurois, avant de s’inscrire au sport-étude organisé par l’Athénée Bervoets et le centre AFT de Mons. Entré sur le circuit professionnel en 1999, à la fin de l’ère Sampras, le citoyen de Dion-le-Mont est parvenu à se hisser parmi les meilleurs mondiaux en dépit d’un gabarit désavantageux dans le tennis moderne. Du haut de son mètre soixante-huit, Olivier Rochus a compensé un manque naturel de puissance physique au service par une explosivité, un toucher de balle (sans doute acquis au « mini-tennis ») et une combattivité à toute épreuve.

Onzième mondial en junior (1997), vainqueur du tournoi junior de Wimbledon, en double, avec Roger Federer (1998), finaliste du double junior à Roland Garros (1999), il conduit une carrière exemplaire pendant quinze ans sur le circuit ATP professionnel.

Entre 2000 et 2008, il est qualifié et participe à 34 tournois du Grand Chelem consécutifs, et seule une blessure à l’épaule l’empêche de poursuivre cette série. Des victoires ponctuelles contre les grands du tennis de son époque (Marat Safin, Carlos Moja, Novak Djokovic, Robin Söderling), ou une finale exceptionnelle contre le géant John Isner (aux USA, 2011) marquent la carrière du tenace Rochus qui a atteint deux fois les 8e de finale d’un tournoi du Grand Chelem. Deux tournois ATP (Palerme 2000 et Munich 2006), 5 tournois Challenger sont inscrits à son palmarès en individuel, ainsi qu’un quart de finale du groupe mondial avec la Belgique, en Coupe Davis (2007). Frère cadet de Christophe, il a joué 51 matches en équipe nationale entre 2000 et 2014.

En double, associé à Xavier Malisse, Olivier Rochus a réussi la performance de remporter les tournois de Roland-Garros 2004 et Adélaïde 2005. Il termine sa carrière en 2014 à l’Ethias Trophy Challenger de Mons, dont il avait remporté la première édition, en 2005.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

https://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier_Rochus

http://www.tennis-belge.be/joueurs/joueurs.php?idjoueur=31&player=Olivier-Rochus

https://www.rtbf.be/video/detail_portrait-d-olivier-rochus?id=1960182

http://www.atpworldtour.com/en/players/olivier-rochus/r397/bio (s.v. mai 2016)

Rochus Christophe

Sport, Tennis

Namur 15/12/1978

En raison de son impressionnant palmarès, Justine Henin semble incarner à elle seule tout le tennis wallon. Avant elle, cependant, Dominique Monami avait réussi une belle carrière internationale, réussissant à atteindre le 9e rang mondial. Du côté des hommes, Bernard Boileau apparaît comme un pionnier du tennis moderne (41e rang mondial ATP), avant la génération des frères Rochus, Christophe obtenant avec le 38e rang mondial le meilleur classement ATP d’un joueur wallon, avant que son frère Olivier le déloge en prenant le 24e rang mondial (en octobre 2005). Depuis lors, Steve Darcis (44e), mais surtout David Goffin (13e rang mondial au printemps 2016) assurent la relève d’un sport particulièrement bien encadré, en termes de formation, avec le centre études AFT de Mons.

Figurant parmi les premiers bénéficiaires de la filière tennis-étude mise en place par l’Athénée Marguerite Bervoets en collaboration avec le centre AFT de Mons, Christophe Rochus fait ses premiers pas sur le circuit professionnel en 1996, alors dominé par Pete Sampras, même si son modèle était Stephan Edberg.

Malgré une taille qui ne l’avantage pas au service (1,70 m), le citoyen d’Auvelais parvient à se hisser dans le top 50 mondial. Vainqueur en simple de cinq tournois challengers (Poznan 2000, Venise 2001, Luxembourg 2005, Saint-Brieuc et Zagreb 2008), il inscrit son nom au palmarès du tournoi de Chennai (Inde), en double, avec le Français Julien Boutter (2000). Son meilleur résultat en Grand Chelem est un 8e de finale en Australie (2000), qu’il ne parviendra jamais à égaler, malgré un 3e tour, à Roland Garros, face à Tsonga (2009). Frère aîné d’Olivier, il a joué 21 matches en équipe nationale belge entre 1999 et 2010. Son meilleur classement (38e mondial) date du 1er mai 2006.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

https://fr.wikipedia.org/wiki/Christophe_Rochus

http://www.tennis-belge.be/joueurs/joueurs.php?idjoueur=15&player=Christophe-Rochus

http://www.atpworldtour.com/en/players/christophe-rochus/r336/bio (s.v. mai 2016)

Robert (surnommé Robert de Paris) Pierre-François Joseph

Révolutions

Gimnée (près de Mariembourg) 21/01/1763, Bruxelles 13/04/1826

À la suite de la publication de l’Histoire politique de la Révolution française de l’historien français Alphonse Aulard, Georges Lorand eut l’attention attirée par un protagoniste important des événements de 1789 à Paris. À sa suite, Wallonia et Félix Magnette contribuèrent à sortir de l’oubli Pierre-François Joseph Robert, ainsi que sa femme Louise de Kéralio, en mettant le mieux en évidence le rôle que ce Wallon joua dans la Révolution française. Avocat originaire de la principauté de Liège, François Robert, surnommé Robert de Paris ou Robert de Gimnée, est souvent présenté comme le secrétaire de Danton, ou comme un aventurier léger, alors qu’il est surtout l’un des tout premiers à défendre l’idée de la République, au moment où cette perspective paraissait encore révolutionnaire… auprès des révolutionnaires eux-mêmes.

Issu d’un milieu rural disposant de biens agricoles, P-Fr-J. Robert accomplit des études de Droit ; en 1787, il aurait composé une ode, La Reconnaissance publique, imprimée à Namur et, en 1789, on le retrouve installé comme avocat à Givet. La cité mosane lui confie d’abord le commandement de la garde nationale, avant d’en faire son porte-parole dans une affaire à traiter à Paris. Arrivé en bord de Seine en août 1789, porteur des doléances de son « pays », il se mêle rapidement à l’esprit et à l’agitation révolutionnaires, fréquente les cercles et les salons.

L’un de ceux-ci accueille, de 1790 à 1792, beaucoup de protagonistes des événements politiques ; il est tenu par Louise-Félicité de Kéralio (1757-1822), fille d’un professeur de l’École militaire. Elle est l’auteur de plusieurs ouvrages d’histoire, de traductions de l’anglais et de l’italien, et plus tard de romans adaptés au goût de son époque. En mai 1790, P-Fr-J. Robert et Louise de Kéralio se marient et vont épouser un même idéal politique, en l’occurrence une démocratisation très large de la société, avec droit de suffrage pour tous et pour toutes.

Dès l’été 1790, avec Marat, Robert fonde une société populaire – la Société des Amis des Droits de l’Homme et du Citoyen – installée dans l’église des Cordeliers, tandis qu’il contribue avec sa femme à la publication d’un journal, Le Mercure national, depuis octobre 1789. À Condorcet, Camille Desmoulins et Lavicomterie, P-Fr-J. Robert dispute la primauté de l’affirmation de l’idée républicaine et, par conséquent, de l’abolition de la royauté. Au moment où il publie Le Républicanisme adapté à la France (décembre 1790), il fait assurément œuvre de précurseur, confirmant ce qu’il écrivait déjà dans son journal, devenu Le Mercure national et étranger, qu’il codirige désormais avec Pierre Lebrun, futur ministre, et ancien responsable du Journal général de l’Europe imprimé à Herve : « Effaçons de notre mémoire et de notre constitution jusqu’au nom de roi. Si nous le conservons, je ne réponds pas que nous puissions être libre pendant deux ans ».

Il est alors difficile de se montrer plus révolutionnaire que les positions défendues avec passion par celui qui préside le Club des Cordeliers (avril 1791). Dans « son » Club, les femmes sont admises et chacun s’honore du titre de citoyen. Dans son journal, il revendique le droit de coalition et de grève pour les ouvriers. Sans doute le radicalisme égalitaire du Wallon explique-t-il sa difficulté à fédérer toutes les sociétés populaires au sein d’un comité central, à la présidence duquel Robert est élu néanmoins. Mais la fuite de Varennes (juin 1791), l’envahissement des Tuileries (juin 1792) et les journées sanglantes d’août 1792 apportent à l’idée républicaine le soutien massif et populaire dont elle avait besoin. Auteur d’un pamphlet (Avantages de la fuite de Louis XVI et nécessité d’un nouveau gouvernement) et porteur de multiples initiatives (pétitions, articles, etc.), Robert exploite les circonstances et contribue à l’évolution des esprits en attaquant régulièrement « Louis le Faux ». Aux avant-postes, notamment lors de la Commune insurrectionnelle, François Robert devient le secrétaire particulier du nouveau ministre de la Justice, Danton. Peu après, il est désigné comme député à la Convention nationale par les électeurs de Paris (obtenant plus de voix que Robespierre) et il vote la mort de Louis Capet.

En février-mars 1793, en tant que commissaire, Robert fait partie d’une mission chargée d’examiner la situation des « pays de la Belgique et de Liège » où stationnent les armées de la république. En avril 1795, seul cette fois, il est envoyé à Liège et chargé de faciliter l’intégration des Liégeois dans la république. En fait, au nom de la Convention, il mène une épuration radicale en prenant une série de mesures destinées à écarter les délégués français auteurs, à Liège, de décisions arbitraires et abusives ; il s’emploie aussi, avec efficacité, à rétablir l’ordre dans l’organisation et le fonctionnement tant de la justice, de la fiscalité, de l’administration que de l’économie des territoires romans les plus septentrionaux récents conquis ; par ailleurs, il ne cache pas vouloir retirer le pays de Liège de sa subordination à l’égard d’Aix-la-Chapelle, de Maastricht et de Bruxelles, « c’est-à-dire l’extraction du territoire [des Liégeois] de dessous la main des Belges et des Flamands [à savoir l’administration de Maastricht] et leur centralisation particulière ». Au moment où les nouvelles frontières restent imprécises, il se propose, vraisemblablement conseillé par Nicolas Bassenge, de rendre liberté et autonomie, au sein de la République, à un pays de Liège qu’il ne souhaite pas voir démembrer ; il avance même l’idée d’une nouvelle consultation populaire. Dénoncé, victime d’intrigues et critiqué tant par ceux qu’il a suspendus, que par l’Administration de Bruxelles et par les représentants français qui y sont en poste, Robert est très rapidement rappelé à Paris, sans avoir achevé une mission qui aura duré moins d’un mois, mais qui fut décisive (mai 1795).

S’il siège sur les bancs de la Montagne (1793-1795), Robert est cependant en bout de course : le roi n’est plus et la République est proclamée ; il quitte la scène politique en sauvant sa tête. Déjà, pour soutenir les frais de ses journaux, il avait acheté un fonds d’épicerie et de denrées coloniales et faisait commerce de rhum. Son commerce sera dévalisé et, sous la Terreur, il sera brocardé pour ses activités assimilées à du trafic frauduleux, mais il échappera au pire. Ayant quitté la politique tandis que Louise de Kéralio se consacrait à l’écriture, Robert fait fortune dans la fourniture aux armées. Avant la fin du régime napoléonien, il prend la direction de Bruxelles et y ouvre un commerce. Il tient ce négoce d’épiceries et de liqueurs jusqu’à ses derniers jours.

Sources

Félix MAGNETTE, Le Liégeois François Robert et le premier salon républicain à Paris, dans La Vie wallonne, 15 juillet 1926, LXXI, p. 395-412

Wallonia, janvier 1909, n°1, p. 251-252 ; avril 1912, n°4, p. 170-175

Émile MATHIEU, dans Biographie nationale, t. 19, col. 510-512

René VAN SANTBERGEN, Robert de Paris et le Pays de Liège en 1795, Liège, 1958, coll. Documents et mémoires sur le pays de Liège, fasc. III

Léon Antheunis, Le conventionnel belge François Robert (1763-1828) et sa femme Louise de Kéralio (1758-1822), dans Bijdragen tot de geschiedenis, Anvers, 1954, 3e série, t. VI

Alphonse AULARD, Histoire politique de la Révolution française. Origines et développement de la Démocratie et de la Révolution (1789-1804), Paris, A. Colin, 1913, p. 88-152,

Alphonse AULARD, Etudes et Leçons, dans Revue de Paris, 1er août 1899, p. 238-262

Philippe SAGNAC, La Révolution 1789-1792, dans E. LAVISSE, Histoire de France contemporaine, Paris, 1921, t. I, p. 280-320

Claude NICOLET, L’idée républicaine en France, Paris, Tel/Gallimard, 1994, p. 400

André WAYENS, Les débuts de François Robert (de Gimnée à Paris) et ceux de la Révolution à Givet, Waulsort, 1991

Félix ROUSSEAU, « L’Entre-Sambre-et-Meuse, terre d’avant-garde », dans Les Cahiers wallons, n°7, juillet 1966, p. 103-112 (pagination I-XII)

Renier Fernand

Sport, Motocyclisme

Charleroi 1882, Léopoldville s.d.

Le sport moteur a très tôt passionné des Wallons bricoleurs, inventeurs et amateurs de vitesse. À l’instar de l’automobile, le motocyclisme a connu ses pionniers, aussi héroïques que kamikazes. Originaire de Charleroi, Fernand Renier concourrait déjà avant la Grande Guerre dans des compétitions et sa carrière semblait devoir s’achever en raison des événements internationaux. En 1921 pourtant, à près de quarante ans, il retrouve un guidon, celui d’une Saroléa. Passionné de mécanique, Fernand Renier est le patron d’un garage installé à Charleroi, où il s’occupe d’entretien et de réparation d’automobiles et de motocyclettes. Il est notamment le vendeur agréé pour les Saroléa, Gillet et Harley-Davidson. Malgré les dangers, il reprend la compétition, avec son fils Raymond, qui sera champion de Belgique 1936 en 350cc, sur une moto anglaise, la Velocette.

Sans que son palmarès atteigne celui des Robert Grégoire, René Milhoux, Pol Demeuter, Noir et autre Tacheny, les pilotes vedettes de l’Entre-deux-Guerres, Fernand Renier compte plusieurs podiums internationaux ; il fait valoir son expérience sur les circuits de l’époque (en Belgique comme ailleurs en Europe) et contribue au développement des produits fabriqués par des sociétés wallonnes (Gillet, FN et Saroléa), même s’il concourt quelques années sur une Velocette, ou sur une Jonghi, marque française créée en 1930. À 51 ans, Renier remporte l’un de ses derniers bouquets au Grand Prix des frontières, à Chimay. Pour l’occasion, avec sa Saroléa, il établit le nouveau record de moyenne en course, en fleuretant avec les 130 km/h.

Sources

Théo MATHY, Dictionnaire des sports et des sportifs belges, Bruxelles, 1982, p. 198

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

http://www.moto-collection.org/moto-collection/modele.php?idfiche=5904 (s.v. mai 2016)

Gilbert GASPARD, Les Demoiselles de Herstal : la motocyclette liégeoise des origines à 1940, Liège, éd. Vaillant-Carmanne, 1975, p. 159

Renard Camille

Socio-économique, Entreprise

Liège 01/05/1832, Bruxelles 17/11/1921

Imprimeur-libraire et professeur d’histoire de l’art à l’Académie des Beaux-Arts de Liège, Laurent-Eugène Renard a donné à ses fils le goût de l’art et de la culture : Jules Renard, dit Draner (Liège 1833, Paris 1926) fera carrière comme caricaturiste ; Camille, quant à lui, alliera science, culture et imagination dans les domaines de la céramique et de la verrerie, à son compte dans un premier temps, au service du Val Saint Lambert ensuite.

Ingénieur civil à l’École des Arts et Manufactures de Liège (1854), boursier du gouvernement (1855), le jeune Camille Renard entame sa carrière professionnelle en participant aux travaux d’une Commission d’enquête chargée d’évaluer les conséquences de la fabrication de produits chimiques en province de Namur. Ensuite, s’installant à son compte, il prend la direction de la Société métallurgiste d’Andenne, dont il assure la gérance. En quelques mois, avec sa jeune épouse, Léonie Steinbach, il met en place, à Seilles, une manufacture spécialisée dans les produits réfractaires, la société Steinbach et Cie. Conciliant ses connaissances et ses talents dans les domaines de la chimie, de l’art et de l’industrie, Camille Renard étend enfin ses activités, à Andenne, dans le secteur de la porcelaine ; il recrute tous azimuts des ouvriers particulièrement qualifiés dans la fabrication et la décoration. Sa société, la « Manufacture Saint Maurice. Camille Renard-Steinbach, à Andenne », se lance dans la fabrication haute gamme, comparable à la porcelaine de Sèvres. Dès 1861, il présente sa production à l’Exposition universelle de Metz. Puisant leur inspiration aux meilleures sources anciennes, les œuvres qui sortent des ateliers Renard témoignent d’un savoir-faire qui respecte la tradition, tout en intégrant les dernières techniques de l’époque. Malgré les efforts consentis et la qualité des produits mis sur le marché, l’expérience industrielle de Camille Renard tourne court : en 1864, il doit remettre toutes ses affaires. Une autre vie s’ouvre alors à lui, au Val Saint-Lambert, d’une part, à l’Université de Liège, d’autre part.

Repéré par Jules Deprez au moment même où celui-ci succède à Auguste Lelièvre, l’un des deux fondateurs du Val Saint-Lambert, Camille Renard est engagé comme créateur indépendant de modèles de peinture et de gravures (1864). Directeur du Val Saint-Lambert auquel il va donner sa prodigieuse expansion dans la deuxième moitié du XIXe siècle, Deprez table sur les produits de luxe et fait confiance à la créativité de Renard : celui-ci met toute l’expérience acquise dans la porcelaine andennaise au service de l’atelier de peinture de la cristallerie. Même si la nature s’impose comme nouveau sujet d’inspiration, son style, classique, est constant ; il résiste à l’Art nouveau. En tant que collaborateur extérieur, Renard signe les dessins de ses projets et la description des techniques à employer, mais les verres réalisés ne portent que la marque de la manufacture. Par conséquent, et même si dans une production industrielle d’une telle ampleur les mérites doivent être partagés, un grand nombre des prix et récompenses que récolte le Val Saint-Lambert de 1864 à 1901 (notamment lors des expositions universelles ou internationales) peut être attribué à Camille Renard, superviseur du département artistique de la société.

En sus de ses activités sérésiennes, Renard a réussi à s’ouvrir une situation académique à l’Université de Liège. Engagé comme chef de travaux en 1864, il est nommé professeur en 1879, en charge des manipulations chimiques à l’École des Mines, ainsi que du cours d’esthétique et d’histoire de l’art. En octobre 1868, à l’instar de son père, il est nommé professeur d’archéologie à l’Académie de Liège (1868-1904) et, à partir de 1881, il est en charge du cours d’esthétique destiné aux élèves de l’école de dessin des cristalleries, tout en professant à l’Institut supérieur des Demoiselles (-1904).

Conférencier apprécié pour la multiplicité des sujets traités, ses talents pédagogiques et son attention à l’égard d’un « public ouvrier » (notamment au Cercle Franklin), il publie plusieurs ouvrages didactiques dans le domaine de l’art, ainsi qu’un traité de chimie. Illustrateur, chroniqueur, critique, biographe, membre de jury, « expert industriel », membre de nombreuses cercles, professeur émérite (1902), aquarelliste à la fin de sa vie, il expose, surtout à partir de 1904, ses paysages de Wallonie ou de Flandre, dans plusieurs salons, jusqu’à la Grande Guerre. En juin 1900, organisée au Théâtre royal à Liège, notamment par ses anciens élèves et ses collègues de l’industrie, une grande cérémonie officielle rend hommage à Camille Renard ; à cette occasion, le peintre Ubaghs lui dédie un portrait remarqué. Comme l’écrit très bien Anne Pluymaekers, sa meilleure biographe, « la grande force de Camille Renard fut de savoir lier intimement la recherche, l’art et l’industrie. (…) il incarne l’éclectisme omniprésent durant la seconde moitié du XIXe siècle ».

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Anne PLUYMAEKERS, Camille Renard (1832-1921), artiste ingénieur éclectique au service des arts du feu, dans Art et industrie, Art&Fact, numéro 30, Liège, 2011, p. 63-70

La Meuse, 1861-1914

Remacle Marcel

Culture, Bande dessinée

Namur 16/01/1926, Ohey 16/12/1999

Dans les années 1960, les pages du journal Spirou accueillent les aventures de personnages tout droit sortis de l’imagination de Marcel Remacle : le Vieux Nick est certainement le plus célèbre, mais le pirate Barbe-Noire, ainsi que les séries Hultrasson le Viking et Bobosse témoignent de la contribution du dessinateur namurois au 9e Art.

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, comme quelques-autres dessinateurs ou illustrateurs wallons de sa génération, Marcel Remacle n’est pas fixé sur son projet de vie. Les années passées à l’Athénée de Namur ont été difficiles et pas seulement à cause de la guerre. Pour pouvoir vivre, tous les métiers sont bons. Après le service militaire (1947), ce sera coiffeur pour dames. Mais cet autodidacte nourrit une passion pour le dessin et il ne manque pas d’humour. Il réussit à livrer des dessins humoristiques dans quelques journaux (le premier, en 1946, dans la DH) et des hebdomadaires (Le Moustique, Le Pourquoi Pas ?, L’Âne roux), sous le pseudonyme de Ted Smedley. Il reçoit ensuite la chance de créer son propre univers chez Spirou où il a été engagé, en 1955, au studio de dessin et de lettrage des éditions Dupuis. Après une année de mise à l’épreuve, le rêve du dessinateur se réalise : Le Mousquetaire qui paraît dans Risque-Tout n’est pas une réussite, mais l’invraisemblable chien Bobosse, avec ses longues oreilles, fait son entrée dans les pages de Risque-tout et de Spirou (1956) et s’y maintient. À la fin des années 1980, le personnage réapparaîtra pour de nouvelles aventures.

Mais c’est le Vieux Nick qui séduit, dès 1958, dans des aventures en haute mer, avec des bateaux à voile. Le genre n’est pas exploité dans la BD et quand il s’agit d’amuser, Remacle s’y emploie volontiers. Aux gags désopilants des trois premiers albums, il ajoute le personnage récurrent du pirate Barbe-Noire, dont la bêtise n’a d’égale que son incompétence et sa bouffonnerie ; très vite, ce rôle secondaire chipe la vedette au Vieux Nick et devient le héros principal de la série. Autour d’eux, gravite une série de personnages qui feraient penser à la cour des miracles si le milieu où ils évoluent n’était pas lié à la navigation.

Grâce à Nick et à Barbe-Noire, dès le début des années 1960, Remacle fait partie de l’équipe de Spirou. Pendant un quart de siècle (1960-1985), de Pavillons noirs à La baleine jaune, Marcel Remacle dessine leurs aventures avec succès, étant moins heureux avec Hultrasson le Viking (1964-1967). Pour le 16e album du Vieux-Nick (La Prise de Canapêche), Maurice Tillieux, un autre Wallon de Namur, a écrit le scénario.

Ami de Marcel Denis, Remacle collabore ponctuellement à la série Tif et Tondu. Il produit aussi une dizaine de mini-récits. Entre 1960 et 1970, il signe la moitié de son œuvre totale. Considéré par Christian Jasmes comme l’un des auteurs les plus féconds du journal Spirou (1 800 planches, une cinquantaine d’albums en français), Remacle est une signature qui compte. Pourtant, il restera un auteur discret, qui s’est tenu éloigné des projecteurs, pour vivre à mille lieux de l’univers de ses propres héros, puisqu’à l’océan, il préféra toujours la campagne namuroise.

Sources

Christian Jasmes, Hommage à Marcel Remacle, Bibliothèque de Tubize, BPCBW, 2013, dans http://www.escapages.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/sites/bini/upload/bini_super_editor/bini_editor/documents/Espace_evenements/Bulles_en_BW_-_2013/hommage-Remacle-web2.pdf&hash=8712ff8e42a2f17a2d2e6a8ad2a240446faf12ee

http://www.bedetheque.com/auteur-947-BD-Remacle-Marcel.html (s.v. mai 2016)

Principaux titres (d’après la bibliographie dressée par Christian Jasmes)

Le vieux Nick et Barbe-Noire (Ed. Dupuis)

1 – Pavillons Noirs (1960)

2 – Le vaisseau du Diable (1960)

3 – Les mangeurs de citron (1961)

4 – L’île de la Main Ouverte (1962)

5 – Les mutinés de la Sémillante (1962)

6 – Dans la gueule du dragon (1963)

7 – Aux mains des Akwabons (1964)

8 – Sa majesté se rebiffe (1964)

9 – L’or du « El Terrible » (1965)

10 – Le trois-mâts fantôme (1967)

11 – Les boucaniers (1967)

12 – Barbe-Noire et les Indiens (1968)

13 – Les mésaventures de Barbe-Noire (1969)

14 – Les commandos du Roy (1969)

15 – Barbe-Noire aubergiste (1971)

16 – La prise de Canapêche (1972)

17 – Barbe-Noire joue et perd (1973)

18 – Le feu de la colère (1974)

19 – Sous la griffe de Lucifer (1975)

20 – Les nouvelles mésaventures de Barbe-Noire (1976)

21 – La princesse et le pirate (1978)

22 – Sous les voiles (1979)

23 – Barbe-Noire, Hercule et Cie (1981)

24 – Le mal étrange (1982)

25 – Barbe-Noire prend des risques (1983)

26 – L’île rouge (1985)

Hultrasson le Viking (Ed. Dupuis)

1 – Fais-moi peur, Viking ! (1965)

2 – Hultrasson chez les Scots (1967)

3 – Hultrasson perd le nord (1968)

Bobosse (Ed. Le Coffre à BD / Taupinambour)

1 – La forêt silencieuse (2005)

2 – Les évadés de Trifouillis (2007)

Tif et Tondu (Ed. La Vache qui Médite)

Ne tirez pas sur « Hippocampe » ! (2007)

Georges Rem né Georges Remy

Culture, Journalisme

Liège 23/12/1899, Liège 03/04/1974

Journaliste, romancier, Georges Rem – son nom de plume – est reconnu comme un « écrivain régionaliste » en raison de plusieurs livres à succès autour du personnage de Casimir Dupiquet. Ses engagements et ses activités témoignent aussi de son intérêt pour la Wallonie.

Jeune licencié en Philologie romane de l’Université de Liège (1931), Georges Remy s’est lancé d’emblée dans le journalisme. S’intéressant aux sports, il écrit dans L’Express (1933-1934), La Dernière Heure et La Meuse. Il se retrouve aussi au Pourquoi Pas ?, mais engagé au journal La Wallonie en 1936, il va y accomplir l’essentiel de sa carrière : il en devient l’un des rédacteurs en chef et dirige les services sportifs du journal jusqu’à son décès, en 1974. Vice-président honoraire de l’APBJS, il fut aussi rédacteur en chef de la feuille À mon nos autes (1930), et apporte sa collaboration aux journaux wallons Noss’Pèron et L’Action wallonne, ainsi qu’à La Revue du Conseil économique wallon après la Seconde Guerre mondiale et à Combat, l’hebdomadaire d’André Renard (1962).

Sous le pseudonyme Rem, les articles du journaliste témoignent de sa conscience des problèmes wallons et de son goût pour le théâtre wallon, le folklore et les revues locales franco-wallonnes. Sous le nom de Georges Rem, outre Casimir Dupiquet international : roman sportif (1935), il publie de Nouvelles aventures de Casimir, Bernardine Pougnotte et Casimir Dupiquet (1943), ainsi que Reflets mosans, Lumières et ombres de la libération (1945), L’Homme de Barbe d’Or : roman de guerre (1948) et, dans un autre genre, Avec les Champions du monde. En 1975, Le Roman de ma maison est un hommage à sa ville natale.

Résistant actif par la presse clandestine, il casse sa plume sous l’Occupation allemande de 1940-1945. Membre du Front de l’Indépendance, il distribue des timbres de ravitaillement, collecte des fonds pour ses collègues journalistes et assure l’hébergement de personnes recherchées par l’ennemi en 1943-1944. Il est reconnu comme Résistant armé, mais pas comme résistant civil.

Folkloriste, membre de la Société de Langue et de Littérature wallonnes, Georges Remy défend aussi la Wallonie sur le plan politique. Libéral avant-guerre, militant socialiste après la Libération, conseiller communal de la ville de Liège (1946-1970), puis conseiller provincial (1950-1971), il préside le conseil provincial de Liège entre 1953 et 1966 et de 1967 à 1968. Membre du comité général du deuxième Congrès culturel wallon (Liège, octobre 1955), membre du comité liégeois d’Action wallonne (1962-1964) ainsi que du Comité permanent du Congrès national wallon (coopté en 1955), Georges Remy faisait aussi partie du comité liégeois de patronage du pétitionnement durant l’automne 1963 : 645.499 signatures sont alors rassemblées en faveur de l’introduction dans la Constitution du principe de referendum et contre l’adaptation des sièges parlementaires sans révision constitutionnelle simultanée. Il prend aussi parti en faveur du retour à Liège des communes de la Voer.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Paul DELFORGE, Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2001, t. III, p. 1378

Radoux Simon

Culture, Lettres wallonnes

Ans 06/04/1860, Ans 19/06/1939

Au tournant des XIXe et XXe siècles, Simon Radoux apporte sa contribution au mouvement de renouveau littéraire en langue wallonne. Auteur de ses premières chansons dans les années 1880, cet ouvrier s’adonne rapidement à l’écriture de comédies, dont le théâtre populaire s’empare immédiatement. À ce titre, il peut être considéré comme un auteur à succès, que plusieurs prix viennent récompenser. Régisseur, organisateur de spectacles, Radoux monte aussi régulièrement sur les planches pour interpréter des comédies wallonnes.

Tourneur en fer de profession, Radoux sera aussi un parfait tourneur de formules wallonnes, en rimes ou en prose, qui ajoutent à la qualité dramatique de ses nombreuses compositions. Publiées de façon disparate dans les pages du journal Li Spirou, ses premières chansons sont rassemblées dans un premier recueil, en 1893 ; alors qu’il se produit au Caveau liégeois, d’autres recueils suivront – Mès prumîs gruzièdjes, 1899 et Bouqèts d’pinsèyes, 1921), mais sans rassembler l’ensemble des 200 chansons qu’il a composées tout au long de son existence.

Créée en 1883 et jouée à de multiples reprises (près de mille fois avant la Grande Guerre), Li poèson dè l’jônesse inaugure une série d’œuvres dramatiques où culminent Pônes et Jôyes (1893), Les Côpeuses di tiesses (1897), Li Djudas (1905) et Po Bertine (1912). Pour émouvoir le public, par le rire ou par les larmes, Radoux n’hésite pas à recourir aux ficelles les plus grosses ; certaines situations fleurtent avec l’invraisemblance. Pourtant, il est aussi capable d’œuvres plus travaillées, originales, voire sophistiquée, mais Li leçon dès cwàrdjeûs, par exemple, a moins de succès que les autres. En 1931, il remporte la médaille d’or de la Société de Littérature wallonne.

Vice-président du Cercle l’Alliance dramatique (années 1880), membre du comité de lecture du Théâtre des Auteurs wallons (années 1890), membre fondateur de l’association des Auteurs dramatiques, chansonniers et compositeurs wallons (1890), il est aussi l’interprète de personnages dans ses propres pièces ; il est aussi recherché pour le rôle principal dans des œuvres de Peclers, Tilkin ou DD. Salme. Comédien amateur, il était monté sur scène pour la première fois en 1879 et alternera ses prestations avec la fonction de régisseur dans de nombreux cercles (Cercle dramatique les Fous de Liège, La Fougère, l’Union musicale, les Disciples de Molière, etc.).

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

La Wallonie. Le Pays et les hommes (Arts, Lettres, Cultures), t. III, p. 225

Charles DEFRECHEUX, Joseph DEFRECHEUX, Charles GOTHIER, Anthologie des poètes wallons (…), Liège, Gothier, 1895, p. 271-272

Robert WANGERMÉE, Dictionnaire de la chanson en Wallonie et à Bruxelles, Liège, Mardaga, 1995, p. 279-280

Œuvres principales

Li poèson dè l’jônesse, 1883

Pônes et Jôyes, 1893

Les Côpeuses di tiesses, 1897

Ine Ideye à l’Ideye, 1902

Li Djudas, c. 1905

Pauve Poète, 1907

Li Tchûse dès Coûr, 1908

Pos les Efants, 1910

Dri l’Teule, 1911

Po Bertine, 1912

Li leçon dès cwàrdjeûs