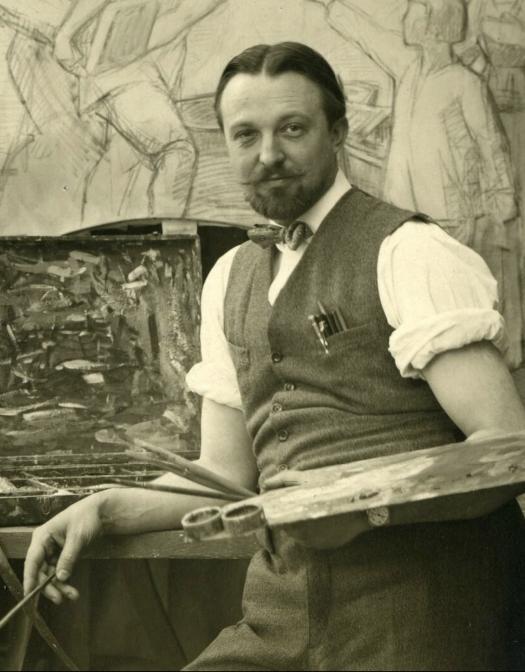

Martin Alfred

Culture, Peinture, Sculpture

Liège 03/10/1888, Stavelot 06/10/1950

Formé à l’Académie des Beaux-Arts de Liège, Alfred Martin a été un élève doué d’Adrien de Witte et, durant la première moitié du XXe siècle, il a été à la fois un peintre, un graveur et un illustrateur apprécié de ses contemporains. Encouragé par Émile Berchmans, Armand Rassenfosse et Auguste Donnay, ce représentant de l’art wallon acquiert une réelle notoriété grâce à la facilité avec laquelle il aborde tous les genres et les sujets.

Liège, la cité, ses quartiers populaires, ses traditions, son folklore, ses processions ont eu l’honneur de ses peintures, de même que les scènes de la vie quotidienne. Les paysages de l’Ourthe, de l’Amblève et de la Vesdre sont autant de terrains de jeux qu’apprécie l’aquarelliste ; il représente aussi très bien les paysages enneigés et donne de nombreuses interprétations de vues de villages. Des intérieurs d’église ont aussi sa prédilection. Son triptyque dans l’église Saint-Denis, à Liège (1926), témoigne encore de son intérêt pour la peinture religieuse, comme celui destiné à la basilique de Chèvremont (1929). Ses nus autant que ses portraits expressifs constituent une gamme supplémentaire de son talent. Louis Banneux, Noël Dessard et Charles Delchevalerie, notamment, font appel à Martin pour illustrer des livres consacrés aux légendes ardennaises, au travail de la houille ou à honorer des confrères. Xylographe, Alfred Martin est encore l’auteur d’affiches (notamment pour la SNCB) et de très nombreux dessins qu’il réalisait dans son petit atelier liégeois.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. II, p. 136

La Vie wallonne, IV, n°252, 1950, p. 290

Marin Auguste

Culture, Poésie

Châtelet 10/08/1911, Ooigem, sur la Lys, 24/05/1940

Très tôt, Auguste Marin est attiré par l’écriture ; il n’a pas vingt ans quand il publie Statues de Vierge (1931) et il est encore aux études quand il produit son œuvre la plus marquante, Le Front au vitre (1934). De recevoir le Prix Verhaegen de Poésie (1935) n’incite pas le jeune docteur en Droit de l’Université catholique de Louvain à pratiquer le métier d’avocat auquel il s’est préparé, mais qui ne le passionne guère. Stagiaire chez Paul Struye (1937-1938), il prête davantage d’intérêt à ses amis poètes qui l’incitent à poursuivre son œuvre littéraire et à publier dans les revues : La revue sincère, Le Thyrse, La Revue Générale, La Revue Nationale, et surtout L’Avant-Poste sont ravies de recevoir les textes du poète Auguste Marin, dans les années d’avant-guerre (1928-1940). En quête d’inspiration, ses poèmes se font plus rares après 1934, mais sa plume nourrit les revues de nouvelles, de critiques d’art, de chroniques cinématographiques. Il s’intéresse en particulier à Odilon-Jean Périer.

Catholique fervent, pacifiste, voire antimilitariste, Auguste Marin est hanté par les bruits de guerre et la mobilisation de 1939 est un vrai calvaire. Combattant de ’40, il est tué durant la Campagne des Dix-Huit Jours, sur la Lys. « C’est tout un monde de couleurs et de souffles dont nous sommes à jamais frustrés » écrira en hommage Robert Vivier en 1945.

Une brève anthologie (Traces) paraît en 1945, avant que les Cahiers du Nord ne rassemblent davantage de textes de l’écrivain wallon dans Œuvres (1950), et que Jacques Antoine publie les Œuvres poétiques de Marin, dans une édition définitive établie par André Gascht en 1977. Par ailleurs, un Prix annuel et international de poésie Auguste Marin a été régulièrement remis dans les années 1950 et 1960.

Sources

La Vie wallonne, I, 1962, n°297, p. 62 ; I, 1963, n°301, p. 73

Robert VIVIER, Hommage au poète Auguste Marin, mort pour la patrie : 1911-1940, dans L’Avant-Poste, 1945

Armand BERNIER, Auguste Marin, le poète à l’âme de cristal, Bruxelles, Labor, s.d.

https://www.servicedulivre.be/Auteur/marin-auguste

Maréchal Lucien

Culture, Lettres wallonnes

Saint-Servais 24/07/1892, Liège 24/11/1964

Avec son frère, Paul, Lucien Maréchal a été le fondateur ainsi que l’âme du cercle littéraire Les Rèlis namurwès, créé en 1909. Jusqu’à son décès, en 1964, il en est resté le dynamique secrétaire général ; auteur dramatique et romancier, il a consacré tous ses loisirs à promouvoir le dialecte wallon de Namur selon des critères de qualité élevés.

Sans conteste, l’influence d’Alphonse Maréchal est prépondérante sur ses deux fils, Paul, l’aîné, et Lucien. Professeur de rhétorique à l’Athénée de Namur, Alphonse Maréchal est l’un des meilleurs connaisseurs des lettres wallonnes namuroises et il parvient sans peine à transmettre sa passion pour la langue wallonne à la jeune génération. En 1909, Lucien achève ses humanités à l’Athénée de Namur lorsqu’il crée Les Rèlis namurwès, avec Georges Pelouse, Télesphore Lambinon et Auguste Demil, dans le but d’élever le wallon au rang de langue littéraire. Dans leur cursus scolaire, ces jeunes s’étonnent de devoir apprendre la littérature flamande alors qu’ils ignorent tout de la littérature wallonne. Se fixant des règles de fonctionnement très strictes, Les Rèlis (les choisis) seront les défenseurs de textes wallons de qualité. Co-fondateur du cercle et secrétaire (-général), Lucien Maréchal sera le gardien vigilant des principes fondateurs.

Receveur aux contributions (1912-1914), vérificateur des Douanes et Accises à Liège (1919), puis chef de bureau, Lucien Maréchal montrera l’exemple en présentant régulièrement des textes en wallon de sa composition et en animant les différentes revues (Li Blan Cloke, Sambre et Meuse, Les Cahiers wallons) qui servent de supports au cercle littéraire. Usant du pseudonyme de Verdasse lorsqu’il écrit en wallon, il est l’auteur d’une quinzaine de pièces de théâtre, romans et œuvres poétiques. Plusieurs prix lui sont attribués, dont, en 1950, le Prix biennal de Littérature wallonne du gouvernement. Auteur, avec son frère Paul, d’une Anthologie des poètes wallons namurois (1930), il écrit aussi, en français, sur le wallon, les vieux métiers, le folklore, l’histoire locale et les auteurs wallons ; dans ce domaine aussi, on dénombre une quinzaine d’articles ou de brochures, dont certains ont été récompensés par un prix. Lors des fêtes de Wallonie 1958, organisées à Namur, la Gaillarde d’argent lui est remise.

Membre associé au Musée de la Vie wallonne, membre du Caveau liégeois, membre titulaire de la Société de Langue et de Littérature wallonnes (depuis 1932), Lucien Maréchal est encore l’auteur d’articles dans La Vie wallonne, La Philologie wallonne et Le Guetteur wallon. Conférencier, il illustre aussi lui-même ses articles dans Le Guetteur wallon ou La Vie wallonne. Associé à la conception de l’exposition Deux siècles de littérature dialectale à Namur (1964), celui qui contribua à la valorisation du wallon à Namur pendant un demi-siècle a légué sa riche bibliothèque wallonne à la ville de Namur.

Sources

Félix ROUSSEAU, Propos d’un archiviste sur l’histoire de la littérature dialectale à Namur, 2e partie, « 1880-1965 », dans Les Cahiers wallons (Namur), 1965, n°1-2-3, p.

Paul DELFORGE, Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2001, t. II, p. 1074

Bibliographie des travaux des Rèlis namurwès. 1909-1964, dans Les Cahiers wallons (Namur), 1964, n°7-8-9, p. 194-195 ; et Les Cahiers wallons (Namur), 1965, n°4-5, p. 113

Joseph CALOZET, Lucien Maréchal, dans Les Cahiers wallons (Namur), 1965, n°6-7-8, p. 137-178

Les Kriegscayès. Un témoignage de guerre inédit en wallon, Namur, Rèlîs Namurwès, 2015

La Vie wallonne, III, 1965, n°311, p. 202-203

La Vie wallonne, novembre 1930, CXXIII, p. 86-88

Mallieux Fernand

Militantisme wallon

Liège 12/02/1872, Dinard (France) 14/08/1934

Docteur en Philosophie et Lettres de l’Université libre de Bruxelles – sa thèse est une traduction française des Nouveaux principes de géométrie de Nicolas Lobatchevski –, avocat, juriste, spécialiste du droit russe, professeur de langues, Fernand Mallieux est aussi philosophe, écrivain et particulièrement attentif à tout ce qui a trait à la Wallonie.

Inscrit à Liège comme avocat-stagiaire dès octobre 1893, le jeune Mallieux voyage en Russie à plusieurs reprises dans les années 1890, et s’intéresse à son système juridique, dont il deviendra un expert apprécié. Professeur de russe à l’École des Hautes études commerciales et consulaires de Liège, titulaire de la même fonction au Cercle Polyglotte, traducteur-juré pour les langues russe et polonaise, auteur de plusieurs articles scientifiques, professeur à l’Université libre de Bruxelles (1902/1903), cet avocat à la cour d’appel de Liège fréquente les milieux à la fois industriels, politiques et culturels du pays de Liège. Au moment où les investissements wallons se font nombreux en Russie, l’expertise de Mallieux est recherchée. Plusieurs articles parus dans des journaux spécialisés témoignent aussi de son intérêt pour les marchés et les débouchés potentiels du côté de la Chine, de l’Australie et de l’Afrique.

Auteur d’articles et d’ouvrages qui font référence dans le domaine du droit russe, Mallieux cherche, à travers le droit, à identifier la psychologie des collectivités « nationales » et apparaît aussi comme une sorte de médiateur culturel entre la Russie et la Belgique de langue française, où il fait notamment connaître le travail de traductrice de Maria Veselovskaïa.

Conférencier, proche des libéraux Émile Dupont et Charles Magnette, Fernand Mallieux s’affiche progressiste et franc-maçon, défenseur du programme de l’aile gauche du parti libéral. Défenseur de la démocratisation des sciences et des arts, dénonciateur des exactions et des crimes commis en Russie comme au Congo, convaincu que « tous les progrès du droit seront et devront être démocratiques » (1909), proche des libéraux Émile Dupont et Charles Magnette, Fernand Mallieux s’affiche progressiste et franc-maçon, défenseur du programme de l’aile gauche du parti libéral. Cofondateur de « L’Université populaire de l’Amicale » de l’École moyenne de Liège, il côtoie régulièrement Oscar Colson et Jules Destrée.

Polyglotte auquel la mémoire collective accorde la connaissance d’une quinzaine de langues, dont le chinois, le grec et le persan, Fernand Mallieux s’intéresse aussi à la langue et à la culture wallonnes. Collaborateur majeur et régulier de l’importante revue régionaliste Wallonia, il contribue à lui apporter une dimension plus politique au lendemain du Congrès wallon de 1905 : sa chronique intitulée Défense wallonne deviendra le titre de l’organe de l’Assemblée wallonne à partir de 1913. Membre de la Ligue wallonne de Liège, présidée par Julien Delaite (1907), Fernand Mallieux est le responsable de l’importante enquête lancée auprès d’hommes politiques, d’écrivains, d’artistes et de militants wallons, sur la question : « Faut-il flamandiser l’Université de Gand ? Comment se défendre contre l’assaut du flamingantisme ? » (1911-1912). Dans la foulée, il rédige un rapport sur la germanisation de l’Université de Gand, qui doit servir de base aux discussions de l’Assemblée wallonne (1913), dont il est l’un des représentants de l’arrondissement de Liège. En 1913, il est encore rapporteur sur la question du choix du drapeau wallon. Membre du comité exécutif de la Ligue wallonne de Liège, membre et vice-président de la section liégeoise de la Société des Amis de l’Art wallon, dès sa création en octobre 1912, il restera toujours fidèle à l’Assemblée wallonne, regardant – après la Grande Guerre – la formule de la séparation administrative avec scepticisme (1912-1914, 1919-1934).

Dans les premières semaines de la Grande Guerre, avec Charles Magnette, il lance deux appels aux frères maçons allemands, afin qu’ils viennent constater par eux-mêmes les atrocités commises en Belgique par l’armée allemande. Tout au long de l’occupation allemande (1914-1918), Mallieux reste à Liège et il est l’un des trois avocats liégeois auxquels les Allemands donnent l’autorisation de plaider devant les tribunaux. Plus de 1.500 dossiers en témoignent. Cependant, son aide clandestine à la résistance et son statut de membre de l’Assemblée wallonne entraînent son arrestation. Sur base d’une dénonciation, les Allemands le soupçonnent d’avoir hébergé un prisonnier de guerre russe, transféré en Belgique puis évadé, de lui avoir procuré de faux papiers et de l’avoir mis en rapport avec un passeur. Il reste emprisonné pendant plus de deux mois et demi. La promesse de sa libération est agitée comme argument par les services allemands qui tentent d’appliquer la Wallonenpolitik. En vain. Ce chantage ne fait pas siller Charles Magnette. Alors qu’une déportation en Allemagne est brandie sous les yeux de Mallieux, il est finalement libéré contre le versement d’une amende de 3 000 marks.

Membre actif du groupe liégeois de l’Assemblée wallonne dès les premiers jours de l’Armistice, il tente vainement de trouver une formule de conciliation entre les partisans de la séparation administrative et les unionistes. L’éclatement de l’Assemblée wallonne en juillet 1923 sera un déchirement pour celui qui reste persuadé que la Wallonie est unilingue française et que la Flandre est bilingue (1930), comme en témoigne son engagement contre la flamandisation de l’Université de Gand. Pour lui, la consécration de l’unilinguisme en Flandre sonne la fin de la Belgique.

Secrétaire de la Ligue pour la Défense des intérêts belges (1919), président-fondateur de l’Association des condamnés/prisonniers politiques (1921), vice-président de la Cour des Dommages de Guerre, maître la loge « Parfaite intelligence », Mallieux continue d’apporter son aide active aux réfugiés russes, polonais et juifs qui arrivent à Liège dans l’Entre-deux-Guerres. Par ailleurs, il continue d’écrire des articles dans divers journaux et revues : La Meuse, La Vie wallonne et L’Action wallonne par exemple, ainsi que des contes, souvent inédits, genre littéraire dans lequel il s’était lancé durant la Grande Guerre. S’il se consacre ainsi à la poésie dans l’intimité de sa maison, c’est peut-être parce que, désormais, les chiffres occupent l’essentiel de son temps. Élu conseiller communal, il est en effet choisi comme échevin de la ville de Liège, en janvier 1923, et il va s’occuper des finances de la ville jusqu’à son décès, en août 1934.

Selon son souhait, Mallieux a été incinéré avant d’être enterré dans l’intimité. Depuis plusieurs années, il menait campagne en faveur de ce « mode de destruction des cadavres » et il était considéré, à Liège, comme le chef de file des partisans de l’incinération.

Sources

Paul DELFORGE, dans Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2001, t. II, p. 1066

Paul DELFORGE, L’Assemblée wallonne (1912-1923). Premier Parlement de la Wallonie ?, Namur, Institut Destrée, décembre 2012, coll. Notre Histoire n°10

Roger TAVERNIER, L’avocat liégeois Fernand Mallieux (1872-1934) : un homme à la vocation universelle tombé dans l’oubli, dans Eddy STOLS, Emmanuel WAEGEMANS (dir.), Montagnes russes. « La Russie vécue par des Belges, Bruxelles, Anvers, EPO, 1989

Roger TAVERNIER, Maria Veselovskaïa (1877-1937) en haar Russiche Belgicana. Naar aanleiding van enkele weinig belkende teksten van 1917, dans Ex officina. Bulletin van vrienden van de Leuvenses universiteitsbibliotheek, IV, n°1-3, 1987, p. 75-128

Marie-Cécile ADAM, Mockel, Magnette et la franc-maçonnerie, dans La Vie wallonne, 1987, p. 73-80, note 21

L’Action wallonne, septembre 1934, p. 3 ; La Meuse, 11 novembre 1899 ; La Gazette de Liège, L’Express, 16 août et 8 octobre 1934

Fernand MALLIEUX, Souvenirs de prison 1917-1918

Francine MEURICE, Présentations et extraits des documents du fonds APA-AML (Belgique), dans Cahier de l’Actualité du Patrimoine autobiographique 2014 (relecture des textes de 1914-1918)

Les accidents intimes causés par les guerres mondiales. La guerre 1914-1918 en Belgique. Les lettres de prison Mallieux, Fernand, Souvenirs de prison 1917-1918, 1919-1921, dans Actualités du Patrimoine autobiographique aux AMAL, n°3, 2013, p. 22-24

Mali Pierre

Socio-économique, Entreprise

Verviers 18/08/1856, Plainfield 04/10/1926

Agent commercial au service des familles Simonis et de Biolley, l’Amstellodamois Henri Mali a repéré William Cockerill dans le Nord de l’Allemagne en 1797 et a fini par le convaincre de mettre ses géniales inventions au service de ses patrons, des industriels du textile verviétois. À la suite de ce coup de maître, Henri Mali est resté toute sa vie au service des Simonis et des Biolley, et s’est installé à Verviers en transmettant à ses enfants et petits-enfants son esprit d’entreprise et d’exploration de nouveaux marchés.

Dès 1826, Henri Willem Mali (Verviers ?, New York 1867) est envoyé aux États-Unis pour prospecter les marchés. Fondateur de la Henry WT Mali & Co. Inc. à Manhattan, il s’installe à New York comme agent commercial international et y fait carrière. Il se fait construire un imposant bâtiment du côté de Brooklyn, surplombant la Harlem River ; cet ancien bâtiment de briques rouges constituant le Hall Butler, proche de l’Université, est toujours visible en 2016. Sollicité dès l’établissement des relations diplomatiques et commerciales du nouveau royaume de Belgique pour le représenter aux États-Unis, Henri W. Mali est le premier consul de Belgique aux États-Unis (1831) ; désigné aussi commissaire du gouvernement auprès de la Société de navigation à vapeur entre Anvers et les États-Unis, il est promu consul général en 1855. Jusqu’en 1949, les Mali seront consuls de Belgique à New York.

À la fin des années 1830, Charles Mali (Verviers 1818, Brooklyn 10/07/1899) rejoint son frère Henri W. aux États-Unis et soutient les activités de la société spécialisée et réputée pour tous ses produits de billard haut de gamme. Installé à Brooklyn, président de la Société belge de bienfaisance de New York de 1881 à 1898, membre de la Chambre de Commerce de New York, il est le consul général de Belgique à New York, de mai 1867 à juillet 1899.

Quant à Jules Mali, le troisième frère, revenu à Verviers après un séjour outre-Atlantique qui a duré cinq ans, il fait carrière dans sa ville natale, où il joue un rôle important. Ce sera son fils, Pierre qui partira aux États-Unis pour reprendre la direction de la société de ses oncles.

Jeune ingénieur diplômé de l’Université de Liège (1878), Pierre part en effet pour les Amériques où il accomplit sa carrière. Il y épousera Frances Johnston, la fille du premier président du Metropolitan Museum of Art. Importateur et commerçant, directeur de la « Henry W.T. Mali &. Co », il sera tour à tour vice-consul (1889), consul en remplacement de Charles (1900), et consul général de Belgique à New York (1914-1926). Les deux fils de Pierre, John Taylor Johnston Mali (1893-) et Henry Julian Mali (1899-), prendront sa succession, en tant qu’importateur exclusif des tissus de la société Simonis : la société Mali est le plus ancien fournisseur de matériels de billard haute gamme en Amérique et aussi la plus ancienne entreprise familiale établie à New York City.

Sources

L’Indépendance belge, La Meuse 1840-1914, dont 26 octobre 1855 ; La Meuse, 16 mai 1882 ; Gazette van Moline, 1er novembre 1917

Remember, Nos Anciens. Biographies verviétoises 1800-1900, parues dans le journal verviétois L’Information de 1901 à 1905, Michel BEDEUR (préf.), Verviers, éd. Vieux Temps, 2009, coll. Renaissance, p. 79-80

Théo WÜCHER, Oraison funèbre prononcée le 12 juillet 1899 à l’occasion des obsèques de Charles Mali, New York, Weiss, 1899

Anne VAN NECK, Les débuts de la machine à vapeur dans l’industrie belge, 1800-1850, Bruxelles, Académie, 1979, coll. Histoire quantitative et développement de la Belgique au XIXe siècle, p. 121

Mali Jules

Socio-économique, Entreprise

Verviers 22/03/1817, Verviers 15/05/1882

Agent commercial au service des familles Simonis et de Biolley, l’Amstellodamois Henri Mali a repéré William Cockerill dans le Nord de l’Allemagne en 1797 et a fini par le convaincre de mettre ses géniales inventions au service de ses patrons, des industriels du textile verviétois. À la suite de ce coup de maître, Henri Mali est resté toute sa vie au service des Simonis et des Biolley, et s’est installé à Verviers en transmettant à ses fils son esprit d’entreprise et d’exploration de nouveaux marchés.

Dès 1826, Henri Willem Mali (Verviers ?, New York 1867) est envoyé aux États-Unis pour prospecter les marchés. Fondateur de la Henry WT Mali & Co. Inc. à Manhattan, il s’installe à New York comme agent commercial international et y fait carrière. À la fin des années 1830, Charles Mali (Verviers 1818, Brooklyn 10/07/1899) rejoint son frère aux États-Unis et l’accompagne dans le développement des activités de la société spécialisée et réputée pour tous ses produits de billard haut de gamme. Quant à Jules Mali, le troisième frère, il fait carrière dans sa ville natale, où il joue un rôle important, non sans avoir lui aussi séjourné aux Amériques.

Après ses études au Collège de Dolhain, le jeune Jules Mali a été directement engagé auprès de son père, chez « Iwan Simonis » (1831). Un séjour de cinq années aux États-Unis l’a convaincu des vertus du libre-échange et il s’en fait le porte-parole enthousiaste lorsqu’il revient en bord de Vesdre. Dans ses écrits, lors de conférences, dans les cercles nombreux qu’il fréquente, Jules Mali se montre un partisan convaincu du libéralisme, dont il défend aussi le programme au sein du conseil communal de Verviers pendant de très nombreuses années. Co-fondateur de l’Association libérale de l’arrondissement de Verviers, il était le vice-président de son comité.

Au sein de la Maison Simonis, Jules Mali gravit rapidement les échelons ; dès 1845, il dispose d’une procuration générale pour la gestion des affaires et, en 1870, il est admis comme associé. Les prix remportés lors des grandes Expositions de l’époque (Londres 1862 et Paris 1878 par exemple) témoignent de la prospérité de l’entreprise Simonis tout au long du XIXe siècle, en particulier durant les années où Mali en partage les responsabilités.

Membre fondateur de la Société industrielle et commerciale de Verviers (1863-1882), l’industriel avait désiré créer cette association pour améliorer les relations entre les patrons verviétois : à ses yeux, la concurrence qu’ils menaient entre eux s’avérait stérile face à la vitalité de leurs concurrents. Administrateur de la Société des mines et fonderies de zinc et de plomb de la Nouvelle Montagne à Engis (1873-1882), il préside la nouvelle Chambre de Commerce de Verviers (1876-1882). Membre puis président de la Commission administrative de l’École professionnelle (1861-1882), il plaide en faveur de la création d’établissements scolaires formant les jeunes aux métiers de la mécanique et du tissage. Créée, en 1861, de la fusion de l’École du soir et de l’École de tissage et de dessin industriel, l’École professionnelle ne devait être qu’une étape. Jules Mali plaidait en faveur d’une « École manufacturière ». Ce n’est qu’en 1894 que s’ouvrira l’École supérieure des textiles tant réclamée par Mali.

S’il ne s’est pas établi de l’autre côté de l’Atlantique pour travailler avec ses frères, Jules Mali est néanmoins resté en constantes relations avec eux ; la production verviétoise de tissu haute gamme destiné au billard y rencontre un succès croissant grâce à la société installée là-bas par les Mali. Le fils aîné de Jules, Pierre Mali (Verviers 18/08/1856, Plainfield 04/10/1923), reprendra la direction de la société de ses oncles. Les deux fils de Pierre, John Taylor Johnston Mali (1893-) et Henry Julian Mali (1899-), prendront sa succession, en tant qu’importateur exclusif des tissus de la société Simonis : la société Mali est le plus ancien fournisseur de matériels de billard haute gamme en Amérique et aussi la plus ancienne entreprise familiale établie à New York City.

Sources

L’Indépendance belge, La Meuse 1840-1914 ; La Meuse, 16 mai 1882 ; Gazette van Moline, 1er novembre 1917

Remember, Nos Anciens. Biographies verviétoises 1800-1900, parues dans le journal verviétois L’Information de 1901 à 1905, Michel BEDEUR (préf.), Verviers, éd. Vieux Temps, 2009, coll. Renaissance, p. 79-80

Anne VAN NECK, Les débuts de la machine à vapeur dans l’industrie belge, 1800-1850, Bruxelles, Académie, 1979, coll. Histoire quantitative et développement de la Belgique au XIXe siècle, p. 121

Mali Henri

Socio-économique, Entreprise

Amsterdam 28/03/1774, Verviers 28/10/1850

Dans l’histoire de la Wallonie, l’Amstellodamois Henri Mali joue un rôle singulier. C’est en effet à sa sagacité que l’industriel verviétois Simonis doit d’avoir été mis en contact avec William Cockerill, et de l’avoir convaincu de se rendre dans ce pays wallon où ses innovations vont révolutionner la société.

Actifs dans le secteur textile, à Verviers, depuis 1680, les Simonis développent des activités prospères tant dans le travail que dans le commerce de la laine. Au décès de Jacques Joseph Simonis (1717-1789), Jean-François (1769-1829), le cadet de la famille mieux connu sous le nom d’Ywan Simonis, lui succède, de même que sa sœur Marie-Anne (1758-1831), épouse de J-Fr. de Biolley. Pour ces industriels, les temps sont difficiles. Les événements révolutionnaires perturbent leurs activités ; la situation de leurs affaires s’aggrave surtout durant l’hiver 1794-1795.

Ils décident alors de se réfugier dans le nord de l’Allemagne. Là, continuant à s’intéresser à leur métier, les Simonis observent les techniques utilisées dans la fabrication du textile et décident de les intégrer dans certaines de leurs activités quand ils rentrent finalement à Verviers (1797). Conscients des avantages à tirer de la recherche de nouveaux débouchés et des techniques observées au nord de l’Allemagne, Ywan Simonis, sa sœur Marie-Anne et son beau-frère Jean-François Biolley, s’attachent les services d’un jeune Amstellodamois, Henri Mali, qui devient leur délégué et prospecteur dans les villes hanséatiques (1797).

Pourtant attaché à la célèbre maison Hoop et Cie à Amsterdam, Henri Mali relève le défi de la maison Simonis. Dès 1798, il croise la route d’un mécanicien anglais dont les idées nouvelles n’ont pas réussi à trouver preneur auprès des Russes, des Suédois et des Allemands. Au nom des Simonis, Henri Mali propose un contrat à William Cockerill, mais la perspective d’une embauche chez un petit industriel, installé dans une petite ville alors française, n’enthousiasme guère le sujet britannique. En 1799, à bout de ressources, il finit cependant par se laisser convaincre par Mali et se rend sur les bords de la Vesdre ; ses frais sont pris en charge par les Simonis qui installent le mécanicien dans une dépendance de leurs ateliers. Pépite découverte par Mali, Cockerill brise le secret des récentes inventions anglaises et apporte à Verviers des techniques révolutionnaires ; elles procurent aux usines Simonis et Biolley des longueurs d’avance par rapport à la concurrence.

Si William Cockerill rompt les liens avec Verviers pour poursuivre sa carrière, avec ses fils, du côté de Liège et Seraing, Henri Mali reste, quant à lui, indéfectiblement attaché à la famille Simonis durant toute son existence. Après quelques années de prospection, il a fini par s’installer à Verviers et il y fonde une famille dont trois fils s’avèreront aussi entreprenants que le père. Ses compétences commerciales contribuent au développement des activités des plus importants patrons du textile verviétois. À son décès, en 1850, après 53 ans de service, Henri Mali avait le statut de « chef de bureau dans la maison Simonis ».

Sources

L’Indépendance belge, 5 novembre 1850

Paul LÉON, dans Biographie nationale, t. XLIII, col. 651-660

Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 145-146

Pierre LEBRUN, L’industrie de la laine à Verviers pendant le XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle, Liège, 1948, p. 234-241

Paul HARSIN, La Révolution liégeoise de 1789, Bruxelles, Renaissance du Livre, 1954, coll. Notre Passé, p. 98

Portraits verviétois (Série L-Z), dans Archives verviétoises, t. III, Verviers, 1946

Yvan SIMONIS, Transmettre un bien industriel familial pendant six générations (1750-1940). Une étude de cas en Belgique. Premiers résultats, dans Les Cahiers du Droit, 1992, vol. 33, n°3, p. 735-737 (consulté sur http://www.erudit.org/revue/cd/1992/v33/n3/043162ar.html?vue=resume)

http://gw.geneanet.org/bengos?lang=fr&pz=pascaline+edouardine+beatrice+marie+ghislaine&nz=gosuin&ocz=0&p=henri&n=mali (s.v. mai 2016)

Maassen Henry

Culture, Poésie

Liège 24/11/1891, Liège 07/04/1911

En dépit de sa disparition particulièrement précoce – il n’avait pas encore atteint l’âge de 20 ans – Henry Maassen a marqué son temps, frappant les esprits par sa fantaisie, sa créativité et son originalité. « On regrette en fermant ses livres que les destins précoces aient empêché de mûrir ces moissons riches d’espérances », écrivait Julien Flament en avril 1911.

Ses parents étaient des descendants de bateliers d’origine hollandaise. Le père était armateur et tenaient ses affaires sur les quais de Coronmeuse, à Liège. C’est là que se déroulent les vingt années de Henry Maassen. En 1910 et en 1911, ce Wallon est comparé à Verhaeren quand il écrit trois minces recueils de vers (Les marches arides, Les Sanglantes, Vers d’ombre), qui sont tour à tour un hymne à la Campine, une vision plus sombre de cette région sablonneuse et enfin la description d’une Campine quelque peu inquiétante. Malade, il avait passé de longs mois de convalescence dans cette partie du Limbourg. Par ailleurs, il signe quatre ouvrage de critique : Manuel à l’usage des Gens de lettres, Le Théâtre contemporain, La poésie paroxyste et Le décalogue des Intellectuels wallons. Enfin, il lance une revue littéraire, La Sauterelle verte..., restée introuvable. Chaque fois que l’on a voulu se saisir du premier numéro, il a fait faux bond… En fait, Maassen n’a eu le temps que d’en élaborer le projet éditorial.

Souhaitant jouer un rôle phare dans les lettres françaises, Henry Maassen s’est ingénié à établir une correspondance suivie avec tout ce qui a un nom dans le monde de la poésie en 1910. Wallon de cœur, il l’écrit dans le Décalogue des intellectuels wallons..., publié chez Thone, en 1911. Dénonçant les défenseurs du flamingantisme, rejetant l’épithète « belge » accolé à la littérature française de Belgique, opposé à l’apprentissage obligatoire du flamand par les Wallons, il souligne la qualité de la renaissance littéraire de Wallonie qui se manifeste surtout à Paris. Dans le dixième commandement de son Décalogue, il proclame son intention de fonder la Jeune École française de Wallonie. Il invite tous les intellectuels wallons à y adhérer et à se grouper autour de sa revue, La Sauterelle verte. Celle-ci doit servir à convaincre de l’intérêt de défendre la langue française tant dans la classe bourgeoise que populaire. Dénonçant « l’Âme belge », il déplore la concentration à Bruxelles des revues littéraires et prône le boycott des music-halls prussiens et des gouvernantes allemandes… De cette revue ambitieuse, aucun numéro n’a jamais paru.

Signataire du Manifeste de Fondation du Futurisme, lancé en 1909 par Marinetti, créateur de l’École paroxyste, Henry Maassen écrit, en 1911, quelques lignes que Jules Destrée, l’éveilleur de la conscience wallonne, n’aurait pas reniées.

Sources

La Meuse, 26 août 1910, 7 septembre 1910 et 5 janvier 1911

Le Quotidien, 12 juin 1915 (contenant la citation de J. Flament, directeur du Cri de Liège)

La Vie wallonne, I, 1974, n°345, p. 5-28

Victor MARTIN-SCHMETS, Maassen Henry, thèse de doctorat, Toulouse, 1969

Victor MARTIN-SCHMETS, Henry Maassen, la sauterelle verte et le Houx, dans Aspects de la littérature française de Belgique, dans La Licorne, publication de l’Université de Poitiers, 1986, n°12, p. 149-158

Victor MARTIN-SCHMETS, dans Robert FRICKX et Raymond TROUSSON, Lettres françaises de Belgique. Dictionnaire des œuvres, t. II, La poésie, Paris-Gembloux, Duculot, 1988, p. 315

© Portrait de René Lyr par James Ensor

© Portrait de René Lyr par James Ensor

Lyr, né René Vanderhaegen René

Culture, Poésie, Militantisme wallon

Couvin 15/11/1887, Uccle 8/10/1957

Originaire, par sa famille, de la région de Valenciennes via la commune de Hastière où son trisaïeul trouva refuge en 1789, René Vanderhaegen fait ses humanités à Chimay. Son père, instituteur en chef à Couvin, n’apprécie pas sa vocation littéraire ni d’ailleurs ses idées socialistes voire anarchistes. En dépit des espérances familiales, l’adolescent s’émancipe. Installé à Bruxelles, dès 1905, il dispense des cours de français aux étudiants étrangers qui fréquentent l’Université libre de Bruxelles, il taquine la muse et, au contact des écrivains de son temps – il côtoie notamment Destrée, Mockel et Desombiaux –, s’adonne à la poésie. Pour ne pas causer trop de déplaisir à ses parents, il signe ses premiers écrits de divers pseudonymes ; lorsque ses textes sont réunis en un même recueil de vers, Chant du rêve (1908), Paul Bay, par plaisanterie, propose comme signature La Lyre. Avant l’édition, La Lyre se transforme en René Lyr, signature de tous ses recueils, parus surtout après la Seconde Guerre mondiale, dont Le livre enfin le tien (1949), Fleurs de mon jardin (1957), Provence (1957), Mythologie (1957), etc.

Intéressé par l’activité des artistes wallons, en particulier des musiciens, il se penche sur leur histoire et contribue à leur promotion, écrivant des articles et des livres, tout en étant actif au sein de la Société des Amis de l’Art wallon, ainsi qu’à la Fédération des Artistes wallons. En 1911, René Lyr écrit les paroles et la musique d’un Chant des Wallons, orchestré par Jean Noté et Paul Gilson ; il est primé au concours du Cercle verviétois de Bruxelles, mais ne sera pas retenu par la postérité, même si l’Assemblée wallonne promeut cette œuvre au début des années 1920.

Enseignant avant la Grande Guerre, il exerce cette activité lorsqu’il est réfugié en Gironde de 1914 à 1918. Après l’Armistice, il est à la fois musicologue, critique d’art, journaliste, puis directeur des services d’information et de propagande des Expositions universelles de Bruxelles (1935), Paris (1937) et New York (1939, pavillon belge). En 1939, il est encore directeur des services de presse et de propagande, ainsi que conseiller technique des Fêtes et de la Musique, lors de l’Exposition internationale de l’Eau, qui se tient à Liège. Après la Libération, ce Wallon de Bruxelles est nommé à la tête du Musée instrumental du Conservatoire de Bruxelles (1946-1957). Compositeur de ballets et d’opéras, il est aussi conseiller artistique auprès de l’Office national du Tourisme.

Représentant de l’arrondissement de Bruxelles à l’Assemblée wallonne de 1919 à 1940, secrétaire général des Amitiés françaises (1921), René Lyr milite en faveur d’une Grande Belgique au lendemain de la Grande Guerre. Celui qui avait contribué à l’aide aux prisonniers entre 1914 et 1918 entre en résistance quand éclate la Seconde Guerre mondiale. Secrétaire national du Front de l’Indépendance pendant quatre années, résistant par la presse clandestine, il préside aussi Wallonie indépendante, mouvement créé en 1944. Défenseur de la thèse fédéraliste lors du Congrès national wallon de Liège (20 et 21 octobre 1945), il est membre du Comité permanent du Congrès national wallon de 1947 à 1957, année de sa disparition. Co-fondateur de L’Alliance française en Belgique, dont il est élu président en 1945, il siège à son Conseil général à Paris.

Si l’on cherche davantage d’informations biographiques au sujet de René Lyr, il convient de lire attentivement ses très nombreux écrits ; il y laisse régulièrement filtrer des informations autobiographiques, même si une part importante de son œuvre est constituée de biographies consacrées à ses amis artistes. Entre 1949 et 1957, il publie annuellement des recueils de poèmes dont la qualité est reconnue. L’Académie française lui décerne le Prix Verlaine, pour La Présence intérieure, en 1957, quelque temps avant son dernier voyage.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Paul DELFORGE, Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2001, t. II, p. 1051-1052

La Vie wallonne, 15 février 1939, CCXXII, p. 133-139 ; 1958, n°281, p. 73-74

https://maisondelapoesie.be/poetes-list/lyr-rene/

Albert Lovegnée né Albert Van Helelrijck

Culture, Littérature, Militantisme wallon

Huy 19/04/1916, Seraing 23/10/1993

Connu en littérature sous le nom d’Albert Lovegnée, Albert Van Hemelryck a produit une œuvre abondante de poète, de prosateur, d’érudit. Grand Prix du Prince de Monaco pour son œuvre française, il a été le gardien reconnu de la vieille langue liégeoise dont il connaissait parfaitement le lexique et dans laquelle se coulait l’inspiration la plus intime de ses poèmes. Auteur prolixe et pourtant méconnu, cet ouvrier fut par ailleurs un militant wallon actif.

Issu d’un milieu aisé – son père tient un commerce florissant à Huy –, Albert Van Hemelryck étudie à l’Athénée et accomplit son service militaire dans sa ville natale (1936). Mobilisé en mai 1940, il tente de rejoindre l’Angleterre avant de se retrouver en Normandie où il vit quelque temps dans une ferme. De retour en Wallonie, il rencontre, dans la Résistance, Dieudonné Boverie qui sera un fidèle compagnon tout au long de son existence. Résistant dans la région de Huy-Waremme, il se cache à Liège pendant un an et partage son refuge avec un professeur français de Philologie classique qui lui donne le goût des langues anciennes. Déjà auteur de quelques écrits de jeunesse qui sont détruits dans l’incendie de sa maison à la Libération, Albert Van Hemelryck deviendra progressivement un écrivain et un poète qui emploiera tout aussi bien la langue wallonne que la langue française, sous le pseudonyme d’Albert Lovegnée.

Exerçant le métier de pontier aux fours à chaux à l’Espérance Longdoz de 1949 à 1973, il trouve un rythme d’écriture dans cet emploi exigeant qui lui accorde une heure de repos toutes les deux heures. Durant les cinq dernières années de sa carrière professionnelle, il sera chargé de la conservation des archives du Musée du Fer et du Charbon, qui dépend alors de la société Cockerill.

L’Héritier du Sable le révèle en 1962 mais c’est surtout L’oratorio vermeil, publié en 1969 sous les auspices du Centre culturel wallon, qui reçoit les éloges de la critique. Robert Goffin préface cette œuvre considérée comme une magnifique préface à la libération de la Wallonie. Grand Prix du Prince de Monaco pour son œuvre française, il reçoit le Prix biennal de littérature wallonne de la ville de Liège pour L’Ogive du plus haut Sang (1974) et pour son œuvre en wallon, dont il assure d’ailleurs souvent lui-même la traduction française. Gardien de « la vieille langue liégeoise », Albert Lovegnée publie, à partir de 1978, une quinzaine de recueils dans la collection de la « Défense et l’Illustration de la Langue du Pays de Liège » (DILPL), dont le premier s’intitule L’Heure des loups.

Interpellé par l’aspect politique de la question wallonne, Albert Van Hemelryck participe à la Grande Grève de l’hiver ‘60-’61, et adhère au Mouvement populaire wallon. Habitant Flémalle-Haute, il entre en contact avec André Cools avant de rompre brutalement avec le Parti socialiste belge lorsque les communes fouronnaises sont déplacées dans la province du Limbourg. Par l’intermédiaire de Victor Van Michel, il s’affilie alors au Parti d’Unité wallonne et plaide définitivement en faveur de l’indépendance d’une république wallonne. Président de la régionale de Liège du Front wallon (1964), responsable des sections d’entreprise de la fédération liégeoise, membre-fondateur de la société Renaissance wallonne (décembre 1964), il renonce à se présenter à Liège, en mai 1965, laissant le terrain politique au seul Parti wallon des Travailleurs de François Perin. Par contre, il emmène une liste sénatoriale dans l’arrondissement de Tournai-Ath-Mouscron… au nom du Rassemblement pour la Défense des Libertés démocratiques. Chroniqueur littéraire du journal Forces wallonnes, vice-président de la Société des Amis de l’Art en Wallonie, co-fondateur du Rassemblement wallon (1968), co-fondateur, avec Jacques Rogissart, du journal La Cognée, au ton poétique et effervescent (1969-1974), celui qui signe des pseudonymes « Lancelot de Javel » ou « plume au vent » et « Albert Lovegnée » apporte aussi des articles à Wallonie libre, prend part à des conférences et tient des meetings. Prix de Wallonie libre 1985, Albert Lovegnée est encore membre de l’Union wallonne des Écrivains et des Artistes. C’est là qu’il publie des études consacrées à Louis Hamal (1978), à Olbert de Leernes (1979), à Renier de Huy. Le père des plus beaux fonts du monde (1981), à Godefroid de Huy (1985) et au Wallon Rogier del Pasture (1986). Il est encore l’auteur d’une étude sur la Sidérurgie et les Wallons au XVIe siècle (Musin, 1977) et sur Le Wallon Guillaume Dufay (Institut Jules Destrée, 1980).

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Paul DELFORGE, dans Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2001, t. III, p. 1590-1591