© Autoportrait réalisé en 1970

© Autoportrait réalisé en 1970

Lizène Jacques

Culture

Ougrée 05/11/1946, Liège 30/09/2021

Représentant de l’art nul et artiste de la médiocrité, chantre de l’autodérision, auto-proclamé « Petit maître Liégeois du XXe siècle », représentant d’une avant-garde radicale et persiffleuse, Jacques Lizène ne cache pas vouloir faire de l’art pour agacer, par subversion, par dérision, par plaisir.

Aux antipodes de la mode, de la norme, des canons esthétiques et de ce qui doit plaire, il use de tous les objets, de toutes les matières, de tous les supports et de toutes les techniques pour provoquer un art alternatif et antisystème. Derrière le sourire apparent, le questionnement permanent porte sur la société, le sens de l’existence, le vrai le faux, le laid le beau. Déjà, en 1969, le titre de l’une de ses premières expositions, inaugurant la galerie Yellow Now, s’intitulait : « Il faut abolir l’idée du jugement ».

Amateur d’art ayant décidé d’être collectionneur au début des années 1960, Jacques Lizène veut devenir artiste, mais constate avec effroi qu’il est arrivé fort tardivement sur un marché où la concurrence est rude : Léonard de Vinci, Picasso, Magritte et bien d’autres l’ont précédé. Néanmoins, celui qui a quand même suivi des cours à l’Académie de Liège (diplômé en 1967 et premier prix de peinture murale) décide de se lancer et de créer tour à tour l’Art d’attitude, puis l’Art Stupide. Au début des années 1970, il est d’ailleurs le seul fondateur de l’Institut de l’Art Stupide, dont il est resté le membre unique, malgré le nombre considérable de projets que se propose de mener l’artiste en 1971, ainsi qu’en témoigne son autobiographie (Lizène, p. 20-28).

Artiste de la médiocrité autoproclamée et auto-recherchée, il est aussi son propre historien de l’art ; c’est d’ailleurs ce dernier qui lui décerne le titre de « Petit maître Liégeois du XXe siècle, artiste de la médiocrité et de la sans importance » (1971). Malgré un plaidoyer totalement désintéressé de l’impétrant, les éditions Larousse resteront sourdes à l’introduction de cette « célébrité » dans leur dictionnaire (1994).

Peu soucieux – officiellement – d’une reconnaissance qui ne l’intéresse que mollement, Jacques Lizène revendique sa médiocrité depuis 1964 (L’Art syncrétique et les Petits dessins médiocres). Exposé à plusieurs reprises par l’Association pour le Progrès intellectuel et artistique de la Wallonie dans les années 1960 parmi les jeunes artistes de Wallonie, il poursuit sa quête personnelle dans trois projets des années 1970 ; ainsi, Morcellements de cimaises et objets tombants et donnant l’impression d’entrer dans le sol (1970), organisé dans les salles de l’APIAW, fait l’effet d’une bombe, dont les secousses se ressentent encore dans Sculptures génétiques (1971) et Lotissement de cimaise (1975).

Animateur du Cirque Divers, il y ajoute une certaine gaieté dès ses débuts, vers 1977, et contribue à faire du Cirque « le grand jardinier du paradoxe et du mensonge universel ». S’il s’éloigne très vite de la petite équipe des fondateurs, il revient souvent sur scène, car il est aussi « chanteur médiocre » et ce, malheureusement, depuis plusieurs années. Il en a pris conscience au début des années 1970 et il cultive cette facette de sa personnalité, elle aussi dépourvue de talent ; en témoignent plusieurs dizaines de compositions, qu’il interprète volontiers dans son Minable Music-Hall, sur les routes de Wallonie et de France, avant de passer sur les ondes de la RTBf dans la célèbre émission Radio Titanic de Jacques Delcuvelerie.

« Auteur » de Rupture (1970) – une vasectomie volontaire conçue comme une création artistique interne, qui transforme son corps en œuvre d’art –, il atteint le sommet de son art, avec l’aide de comparses, lors de sa dernière grande installation au milieu des années 1970, malgré une année 1976 difficile (Lizène, p. 36). Ce pataphysicien, disciple de Jarry, produit ensuite une succession de re-remakes d’un niveau jamais égalé, car jamais revendiqué, revisitant sans cesse ses peintures à la matière fécale, ses sculptures génétiques, ou ses tribulations photographiques ou vidéo. En 2003, invité à apporter sa contribution à l’année Simenon, il crée une pipe géante, pleine d’originalité, mais qui est censurée.

Plus d’une quarantaine d’expositions sont aussi montées, en Wallonie comme à l’étranger, Lizène étant accueilli aussi bien au Centre Pompidou qu’au Musée national de Szczecin (Pologne), au Muhka d’Anvers ou à Venise. En mai 2016, lors de l’ouverture du Musée de la Boverie rénové et désormais consacré aux Beaux-Arts de Liège, une œuvre de Lizène trouvera paradoxalement place dans la Rotonde. Mais s’agit-il d’un paradoxe ?

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Jacques Lizène. Petit maître liégeois de la seconde moitié du XXe siècle, artiste de la médiocrité, Atelier 540, 1991, t. II

Nancy DELHALLE, Jacques DUBOIS (dir.), Jean-Marie KLINKENBERG (coll.), Le tournant des années 1970. Liège en effervescence, Liège, Impressions nouvelles, 2010

Marta LISOK, Jean-Michel BOTQUIN, Guy SCARPETTA, Jacques Lizène. Remakes, Galeria Sztuki Katowicach, Atelier 340 et L’Usine à Stars, Galerie Nadja Vilenne, 2011

Robert WANGERMÉE, Dictionnaire de la chanson en Wallonie et à Bruxelles, Liège, Mardaga, 1995, p. 225-226

Jacques PARISSE, Situation critique. Mémoires d'un critique d'art de province, Liège, Adamm éd., 2000, p. 202-205

http://www.rfi.fr/europe/20111206-jacques-lizene-art-nul-mediocre-attitude-belgique-humour-inventeur-centre-pompidou-metz-passage-retz-desastre (s.v. mai 2016)

Libert Marie-Anne

Culture, Botanique

Malmedy 07/04/1782 (baptême), Malmedy 13/01/1865

À une époque où l’émancipation de la femme n’en était encore qu’à ses balbutiements, Marie-Anne Libert a été une botaniste éminente, que ses travaux et ses découvertes ont fait sortir de l’ombre de son mari, le médecin verviétois Simon Lejeune. En 1862, cette Malmédienne était admise comme membre honoraire de la toute jeune Société royale de Botanique de Belgique.

Marchand tanneur à Malmedy, bourgmestre en 1786, Henri-Joseph Libert (1731-1808) voulait pour sa fille, avant-dernière de douze enfants, une parfaite éducation. Des cours d’allemand et de musique lui sont prodigués à Prüm où elle séjourne en pensionnat et où elle découvre surtout les mathématiques et la géométrie. Dès son retour à Malmedy, sa ville natale, alors municipalité française, la jeune fille se passionne de surcroît pour la botanique.

Autodidacte, elle compare la flore de son environnement immédiat avec des livres anciens. Se familiarisant avec la langue latine, conseillée par un jeune médecin de Verviers, le docteur Simon Lejeune qui deviendra son mari, elle acquiert rapidement une très grande connaissance de la végétation variée des Hautes Fagnes. Elle apporte ainsi une aide majeure à Simon Lejeune qui, en 1806, a été chargé, par le préfet du département de l’Ourthe, d’établir le descriptif complet du règne végétal de la circonscription. Publié en 1811-1813, La Flore des environs de Spa de Lejeune contient de nombreuses informations collectées par Marie-Anne Libert.

À l’époque, les botanistes classent les espèces végétales selon deux grandes catégories : celles dont les organes reproducteurs sont visibles (les phanérogames) et celles où ils sont cachés. Ayant fait le tour de la première catégorie, la jeune femme entreprend d’identifier les plantes cryptogames, abondantes dans sa région. Ses importantes découvertes alimentent les quatre fascicules de la collection de Plantae Cryptogamicae quas in Arduenna collegit M-A Libert où apparaît son patronyme. D’autres études paraissent, dans le même temps, auprès de plusieurs sociétés savantes de l’époque, et assoient une réputation qui déborde largement les frontières de la Prusse. Sa description détaillée du champignon responsable de la maladie de la pomme de terre retient particulièrement l’attention. Elle est en effet l’une des premières à identifier la responsabilité du mildiou, dans un mémoire publié en 1845 ; en 1876, le mycologue allemand Anton de Bary en fera la démonstration, tout en renommant le champignon Phytophthora infestans. Pionnière des végétaux cryptogamiques en pays wallon, entretenant une correspondance avec de nombreux savants de son temps, Marie-Anne Libert s’intéresse aussi au règne animal et à l’histoire.

Née dans un village faisant encore partie de la principauté abbatiale de Stavelot-Malmedy et devenue citoyenne de Prusse, Marie-Anne Libert se penchera sur le passé de la principauté de Liège, sur celui de la Wallonie malmédienne, et écrira quelques articles d’histoire et d’archéologie, avec moins de réussite cependant qu’en botanique.

Sources

La Vie wallonne, IV, 1964, n°308, p. 263-264 ; III, 1965, n°311, p. 203-206

André LAWALRÉE, J. LAMBINON, F. DEMARET et consorts, Marie-Anne Libert (1782-1865). Biographie, généalogie, bibliographie, (préface de R. BOUILLENNE), Liège, 1965

Catherine JACQUES, dans Dictionnaire des femmes belges, Bruxelles, Racine, 2006, p. 375-376

François CRÉPIN, dans Biographie nationale, t. 12, col. 91-94

Robert CHRISTOPHE, Malmedy, ses rues, ses lieux-dits, dans Folklore. Stavelot – Malmedy – Saint-Vith, Malmedy, 1980, t. 44, p. 80-81

Maurice LANG, Libertiana. Des Libert liégeois à Malmedy. Mélanges offerts à l’occasion du centenaire Marie-Anne Libert aux membres de Malmedy-Folklore et aux souscripteurs des Tablettes d’Ardenne et Eifel, Malmedy, Famille et Terroir, 1985

Lefrancq Marcel-G.

Culture, Photographie

Mons 09/10/1916, Vaudignies Chièvres 15/11/1974

Surnommé le « Man Ray du Hainaut » par certains critiques, Marcel-G. Lefrancq est un photographe autodidacte qui a poursuivi une expérience artistique tout à fait singulière, proposant tantôt des compositions et photomontages surréalistes, tantôt des portraits de qualité et des instantanés poétiques de Mons. Après avoir participé à l’expérience du Groupe surréaliste du Hainaut, il participe à l’aventure Cobra. Par ailleurs, passionné d’art et d’archéologie, il apporte une forte contribution à la préservation des monuments et œuvres d’art du Hainaut ; poète, il laisse une œuvre moins connue et quelques textes en wallon sont publiés dans la revue No Catiau.

Passionné très jeune par la photographie, Marcel Lefrancq est un autodidacte dont les tout premiers clichés datent de 1932, moment où il est encore étudiant à l’Athénée de Mons. Trouvant ses sujets dans son environnement immédiat (la famille, les fêtes populaires, les rues de Mons, etc.), il pratique rapidement l’art de la contre-plongée et du contre-jour qui caractériseront définitivement son style. Inspirées par le modernisme architectural de l’Exposition universelle de Bruxelles, des photographies de 1935 en témoignent ; à ce moment, il achève ses études d’ingénieur commercial à l’Institut Warocqué à Mons. Sans doute influencé par le groupe Rupture auquel il adhère à la même époque, il alterne le photomontage et le collage, avec la captation d’impressions insolites dans le quotidien des rues de Mons. Quand le groupe Rupture implose, Lefrancq, proche du poète Dumont, poursuit sa route au sein du Groupe surréaliste de Hainaut, tout en collaborant à la revue L’invention collective de René Magritte et Raoul Ubac (1940). Alors que les bruits de canons tonnent à l’horizon (1939), Marcel Lefrancq adhère au Comité de vigilance des intellectuels antifascistes et, dans le même temps, il est engagé par l’IRPA, l’Institut royal du Patrimoine artistique, afin de dresser un inventaire photographique des œuvres d’art du pays.

Résistant durant la Seconde Guerre mondiale, il est arrêté pendant six semaines en raison d’une dénonciation anonyme (1943) et, en septembre 1944, il se joint comme interprète volontaire aux troupes américaines. Renouant avec les surréalistes hennuyers une fois la paix revenue, Marcel-G. Lefrancq ouvre son propre studio photographique à Mons, à l’enseigne de La Lanterne magique. Orphelin des surréalistes du Hainaut (le groupe est dissous en 1946), il participe à l’émergence du groupe Haute Nuit (1947), avec Achille Chavée, Armand Simon et Louis Van de Spiegele notamment ; c’est à ce moment que le poète publie Aux mains de la Lumière. Images et poèmes (1948), seul recueil édité de son vivant.

Cherchant à la fois à unir les surréalistes « belges » et à affirmer le caractère révolutionnaire du surréalisme, il se rapproche de Christian Dotremont (1949), et lie son groupe à l’expérience Cobra (1949-1952). Comme en témoignent plusieurs manifestes dont il est le signataire ou rédacteur, la démarche artistique de Marcel-G. Lefrancq (le « -G. » ajouté à son prénom constitue son nom d’artiste) est résolument un engagement politique. Son œuvre s’expose, seule ou collectivement, ou illustre les textes de ses amis poètes et écrivains. Présent à l’exposition L’Apport wallon au surréalisme (organisée par l’Association pour le Progrès intellectuel et artistique de la Wallonie, à Liège, en 1955, durant le deuxième Congrès culturel wallon), Marcel-G. Lefrancq n’exposera plus pendant une douzaine d’années, avant qu’une série de manifestations rétrospectives sur le surréalisme, au tournant des années 1960 et 1970, ne remettent en lumière ses créations.

Passionné de préhistoire, fouilleur lui-même (notamment à Spiennes), Lefrancq a été l’un des fondateurs de l’Association des Amis du Musée de la Préhistoire de Mons (1953), fut adjoint à la présidence de la Société préhistorique du Hainaut. En 1970, il apporte une forte contribution à la réussite de l’exposition L’art naïf en Hainaut et, en 1973, à L’archéologie de la région de Mons.

Sources

Émile POUMON, dans La Vie wallonne, I, 1975, n°349, p. 40

La Wallonie. Le Pays et les hommes (Arts, Lettres, Cultures), t. III, p. 294 ; t. IV, p. 172

Georges VERCHEVAL, dans Freddy JORIS, Natalie ARCHAMBEAU (dir.), Wallonie. Atouts et références d’une région, Namur, 2005

Léon KOENIG, Marcel HAVRENNE (dir.), L’Apport wallon au surréalisme : peinture, poésie [exposition] Liège, Musée des Beaux-Arts, 13 octobre - 12 novembre 1955, exposition organisée par la Commission des Beaux-Arts de l’Association pour le progrès intellectuel et artistique de la Wallonie, Liège, 1955

Aliénor DEBROCQ, « Les développements de l’œil ». De la photographie surréaliste à la photographie Cobra, dans L’image comme stratégie : des usages du médium photographique dans le surréalisme. Colloque, Paris, 2009,

Marcel G. Lefrancq Palais des Beaux-Arts, Charleroi, 1982, Mons, 1982

Xavier CANONNE (dir.), Marcel Lefrancq (1916-1974) : aux mains de la lumière, Charleroi, Musée de la Photographie, 2003

Xavier CANONNE, Marcel-G. Lefrancq. Le surréalisme du quotidien. Musée national d’Art de Roumanie, Bucarest, 2014, http://www.wbi.be/fr/events/event/marcel-g-lefrancq-surrealisme-du-quotidien-bucarest#.Vt1FrfnhA4Q

Le Ray Adolphe

Culture, Lettres wallonnes

Hollain (Antoing) 10/04/1810, Tournai 13/12/1885

Même s’il écrit en wallon picard, l’auteur des Cheonq clotiers a fait connaître son œuvre maîtresse aux quatre coins de la Wallonie, où chacun apprécie les paroles de cette chanson, interprétée sur un vieil air breton et écrite en 1838, soit bien avant Les Tournaisiens sont là (1860) d’Adolphe Demée. Mais derrière le chansonnier, il y a surtout une forte personnalité qui n’hésite pas à donner une forme concrète à ses idéaux politiques.

Natif d’Antoing, Adolphe Le Ray est en fait le fils d’un teinturier qui a quitté Rennes pour établir son industrie dans l’ouest du pays wallon. Après Hollain, c’est finalement à Tournai que s’établit cette famille aux origines bretonnes, en 1826. Membre d’une compagnie de garde communale, le jeune Le Ray compose ses premières chansons dès 1830, et ravit un large public en 1838, avec ses Cheonq clotiers, succès confirmé en 1840 avec son Jésus passant par Tournai. Alors que la littérature dialectale wallonne n’a pas encore véritablement éclos, les chansons d’Adolphe Le Ray constituent un phénomène étonnant ; rapidement adoptée comme l’hymne du Tournaisis, Les Cheonq clotiers raconte le départ difficile pour Paris d’un teinturier qui veut trouver fortune dans la capitale française ; sa déchirure par rapport aux cinq clochers tournaisiens est d’autant plus tenace que ceux de Notre-Dame lui rappellent sans cesse un pays, où il s’en retourne finalement, pour ne plus le quitter, y retrouvant ses amis, de la bonne bière et les cinq clochers.

Cette historiette ne ressemble en rien au parcours personnel d’Adolphe Le Ray. À Paris, où, il est vrai, il s’est rendu, il a fréquenté les jeunes milieux socialistes et il s’est reconnu dans les idées de Fourier et de Victor Considérant. Après avoir manifesté contre Louis-Napoléon Bonaparte (juin 1849), Considérant n’évite l’arrestation qu’en se réfugiant en Belgique. De là, il nourrit le projet de créer un phalanstère au Texas et il est rejoint dans son aventure par Adolphe Le Ray. Le teinturier abandonne ses affaires, pourtant prospères, pour prendre part à l’expédition (1852). L’expérience du phalanstère de la Réunion tourne cependant au désastre et Le Ray se retrouve tout seul au milieu des Amériques, à pratiquer n’importe quel métier pour subsister. À la Nouvelle-Orléans, il parvient à se refaire une situation comme teinturier, de quoi lui permettre de réunir les fonds pour son retour à Tournai (1857). Complètement ruiné, il y relance une activité de teinturerie, en intégrant les procédés nouveaux qu’il a appris aux États-Unis.

En dépit de ses désillusions politiques, il se laisse convaincre par ses amis du parti libéral tournaisien de se présenter comme candidat au scrutin municipal de 1863. Après ballotage, il crée la surprise et entre au conseil communal, en même temps que Léopold Fontaine. Il ne sollicite pas sa reconduction en 1869 à la grande satisfaction du parti catholique qui ne voyait en lui qu’un chansonnier licencieux. C’est pourtant à lui qu’avait été confiée la cantate de la Princesse d’Espinoy, interprétée en 1863, lors de l’inauguration de la statue de Christine de Lalaing, sur la Grand-Place de Tournai. Membre de la Société des orphéonistes, Le Ray a renoué avec les rimes en français comme en wallon picard, sans se soucier de publier ses chansons. Seuls ses amis s’occupèrent de réunir en deux recueils les productions en dialecte de Tournai de ce fils de Breton, « pionnier » du socialisme français et de la chanson wallonne.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

L’Indépendance belge, 17 décembre 1885 ; Le Courrier de l’Escaut et Journal de Charleroi, 21 mars 1851

Charles DEFRECHEUX, Joseph DEFRECHEUX, Charles GOTHIER, Anthologie des poètes wallons (…), Liège, Gothier, 1895, p. 154-162

Gaston LEFEBVRE, Biographies tournaisiennes des XIXe et XXe siècles, Tournai, Archéologie industrielle de Tournai, 1990, p. 169-170

La Wallonie. Le Pays et les hommes (Arts, Lettres, Cultures), t. II, p. 471

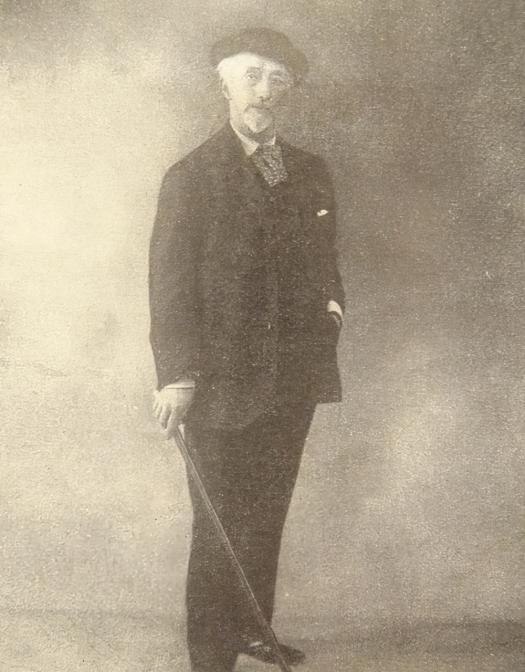

© Sofam

© Sofam

Jean d'Ardenne né Léon Dommartin

Culture, Journalisme

Spa 11/09/1839, Paris 23/08/1919

Journaliste, considéré comme l’un des tout premiers correspondants de guerre de l’histoire, Léon Dommartin est principalement connu sous son pseudonyme de Jean d’Ardenne qui renseigne d’emblée de son intérêt pour la nature du pays wallon. Auteur de plusieurs guides touristiques à grand succès, il était un ardent défenseur des monuments, des paysages et des sites à une époque où la Révolution industrielle commençait à transformer drastiquement la Wallonie, et avant que la Première Guerre mondiale n’ajoute sa quote-part.

Durant ses études au Collège de Herve (1852-1858), Léon Dommartin développe à la fois le goût de l’écriture et celui de la nature. S’il œuvre un temps dans la libraire familiale Au point du jour, installée à Spa, sa ville natale, il s’oriente ensuite vers le journalisme. Fondateur du journal satirique Le Bilboquet qui ne vit que quelques mois (1864-1865), et où il défend Baudelaire, Dommartin prend ensuite ses quartiers à Paris, où il entame sa carrière dans un petit journal intitulé Gazette des étrangers. Avec le marquis Auguste de Villiers de l’Isle-Adam, il fonde en 1867 une publication hebdomadaire, La Revue des Lettres et des Arts à l’existence elle aussi éphémère et où il est chroniqueur musical. C’est à partir de ce moment qu’il transforme progressivement un amour romantique de la nature en un engagement que l’on pourrait qualifier d’écologique. En 1868, il entre au Gaulois et c’est pour ce journal qu’il suit avec attention la Guerre franco-prussienne de 1870. Il accompagne l’armée de Mac Mahon jusqu’à la débâcle de Sedan et ses reportages en font l’un des tout premiers correspondants de guerre de l’histoire. C’est au cours de ces événements qu’il croise la route de Lemonnier à Bouillon, avant de rentrer à Paris où il est témoin des événements de la Commune. Sa plume défend des idées républicaines et très libérales, pourfend les milieux cléricaux et conformistes, en maniant volontiers l’ironie. En 1870, sa sympathie va manifestement au peuple parisien.

Critique littéraire de Paris-Journal entre 1871 et 1874, il prend ensuite la direction de Bruxelles, s’installe à Ixelles et entre à la rédaction de la Chronique : il en devient le rédacteur en chef en 1896 et le restera jusqu’en 1914. Il sera aussi nommé bibliothécaire à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles. Grand voyageur, il parcourt l’Europe comme l’Afrique du Nord ou de l’Ouest, se rend à la mer du Nord ou séjourne en bord de Meuse dans la colonie d’artistes d’Anseremme, avec Rops et ses amis. Il fondera d’ailleurs L’Art libre avec Félicien Rops.

Le nom de plume Jean d’Ardenne, qui lui survivra, trouve son origine dans la publication, en 1881, d’un guide de L’Ardenne qui fera date et connaîtra plusieurs éditions, pour tenir compte de l’évolution des moyens de circulation et de l’évolution de l’offre touristique. Six ans plus tard, ses Notes d’un vagabond (1887) sont également fort appréciées. Ses descriptions des paysages bucoliques de Wallonie sont autant d’invitations au voyage. Le regard qu’il pose sur « son » Ardenne l’entraîne aussi à prendre fait et cause pour sa préservation, plus particulièrement à s’investir dans la défense des arbres, des sites et des maisons présentant un intérêt patrimonial.

Face au développement de l’industrie, il est l’un des premiers à attirer l’attention sur la nécessité de préserver la qualité des paysages. Dans une mesure certaine, il pourrait être qualifié de pionnier de l’écologie : dans ses articles, il dénonce en effet, par exemple, les rectifications des rives de la Haute-Meuse, l’introduction du chemin de fer dans la vallée de la Lesse, l’implantation de papetiers le long de l’Amblève, les pollutions des rivières par l’industrie, l’abattage des arbres pour permettre l’élargissement des routes ou des canaux, etc. En décembre 1891, il fonde la Société nationale pour la Protection des Sites et des Monuments en Belgique que présidera l’industriel Jules Carlier. En 1895, Léon Dommartin est encore parmi les fondateurs du Touring Club de Belgique destiné à faire connaître le pays auprès des visiteurs étrangers. Au moment de l’Exposition universelle de Liège, en 1905, une « Fête des Arbres » en Wallonie est organisée, le 25 juillet (Esneux) ; avec Léon Souguenet, Dommartin contribue à l’organisation de cette première ; à cette occasion, il est d’ailleurs élu à la présidence de la Ligue des Amis des Arbres.

Après sa mort survenue au lendemain de la Grande Guerre, Dommartin inspirera la création de nombreux cercles et associations de défense de la nature, comme l’Association pour la défense de l’Ourthe, Les Amis de l’Ardenne, le Comité de Défense de la Nature, etc.

Sources

Benjamin STASSEN, La Fête des Arbres. L’Album du Centenaire. 100 ans de protection des arbres et des paysages à Esneux et en Wallonie (1905-2005), Liège, éd. Antoine Degive, 2005, p. 14, 38

Joseph MEUNIER, Léon Dommartin, dans La Vie wallonne, mars 1935, CLXXV, p. 179-185

Jamar Joseph

Politique

Melin 1845, Gobertange (Melin-Jodoigne) 19/08/1914

Lors de l’invasion allemande d’août 1914, l’envahisseur commet un certain nombre d’exactions à l’encontre des civils dans les villages de Wallonie : incendies, pillages, exécutions sommaires, etc. À de nombreuses reprises, des bourgmestres, représentants les plus proches des habitants, voire des prêtres, sont froidement exécutés. On en dénombre surtout dans les provinces de Liège, Namur et Luxembourg ; dans l’arrondissement de Nivelles, Joseph Jamar est le seul « mayeur » passé par les armes. Son exécution s’est déroulée le 19 août 1914, à Melin, près de Jodoigne.

En cette journée d’août 1914, l’avancée de l’armée allemande n’était guère entravée, dans cette région, un régiment de cavalerie belge en retraite ne mettant guère en difficultés le bataillon de soldats allemands. Pourtant, l’envahisseur fait chercher le bourgmestre de Mélin, par ailleurs exploitant de la ferme des Trois Tilleuls. Aussitôt arrêté, il est aligné devant un mur et laissé pour mort par la soldatesque prussienne. Rien ne justifiait cet acte, ni d’ailleurs de fusiller Joseph Delhasse et Joseph Durinkx, autres citoyens du village, ni d’incendier des maisons. Le bilan était bien lourd pour ce hameau du Brabant wallon victime de la politique de terreur de l’armée allemande.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse, L’Avenir, août 2014

Jacques de Hemricourt

Académique, Histoire

Remicourt 1333, Liège, 18/12/1403

En trois ouvrages publiés entre 1378 et 1399, mais dont il avait engagé l’écriture de fort longue date, Jacques de Hemricourt décrit les institutions de son temps et rend compte des mœurs de la société dans laquelle il évolue.

Proche de Jehan Le Bel, contemporain de Jean d’Outremeuse, le chroniqueur présente, dans une langue sans préciosité, des récits destinés à l’instruction juridique, sociale, voire civique de la classe noble de son temps et qui s’avèreront une véritable mine de renseignements pour les historiens, biographes et généalogistes qui s’intéressent à cette époque proche de la fin du Moyen Âge. Au XIXe siècle, tous ceux qui s’intéressent à l’histoire de la principauté de Liège et de ses grandes familles se sont en effet précipités sur les précieux écrits de Jacques de Hemricourt, qui connaissent des rééditions aux qualités variables et discutables.

Seigneur hesbignon, il a occupé pendant trente ans la fonction de clerc auprès du tribunal des échevins de Liège, accédant au rang de secrétaire au moment du décès de son père vers 1360. Pour sa part, il donne sa démission en 1383 ; secrétaire du tribunal des Douze depuis 1372, mayeur en féauté pour Raes de Waroux, il est élu bourgmestre de Liège en 1389. C’est à cette époque de son existence qu’il prend le temps d’achever ses écrits.

Son Miroir des Nobles de la Hesbaye établit la généalogie de l’ancienne noblesse liégeoise du début du XIIe siècle jusqu’à la fin du XIVe siècle ; toutes les grandes familles nobles liégeoises appartiendraient à un tronc commun, remontant à un ancêtre unique, originaire de France. Glorifiant les qualités de la noblesse du passé, son Traité des Guerres des Awans et des Waroux synthétise cet épisode « animé » de l’histoire de la principauté de Liège (1297-1335). Quant au Patron de la Temporalité des Evêques de Liege, il dépeint clairement les institutions de son temps et devait constituer un « guide » précieux pour ses contemporains. Caractérisées par une méthode stricte et rigoureuse, où la critique des sources doit servir son propos, les études de Jacques de Hemricourt ne relèvent pas d’une démarche dilettante. Au contraire. Elles sont celles d’un érudit nostalgique qui déplore la disparition d’une époque où la noblesse disposait de l’autorité, et qui rêve de restaurer un pouvoir débarrassé des privilèges et autres concessions faites aux bourgeois et surtout aux classes populaires.

Veuf pour la seconde fois en 1397, Jacques de Hemricourt sollicite son introduction au sein de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem et en respecte les règles jusqu’à son décès, en 1403. Selon son vœu, il a été enterré dans une chapelle de la cathédrale de Liège, celle des Clercs élevée en expiation des guerres d’Awans et de Waroux. Le tombeau où avait été gravée son effigie fut préservé au début du XIXe siècle et une reproduction paraît dans une édition du Miroir des Nobles réalisée par De Salbray.

Sources

Alfred JOURNEZ, dans Biographie nationale, t. 9, col. 35-43

Léopold GENICOT, Histoire de la Wallonie (dir.), Toulouse, 1973, p. 180

La Wallonie. Le Pays et les hommes (Arts, Lettres, Cultures), t. I, p. 184-185

Œuvres de Jacques de Hemricourt, Ed. C. de Borman, A. Bayot et E. Poncelet, Bruxelles, 1910-1931, 3 vol.

Jacques de Guise

Académique, Histoire

Mons 1334, Valenciennes 06/02/1399

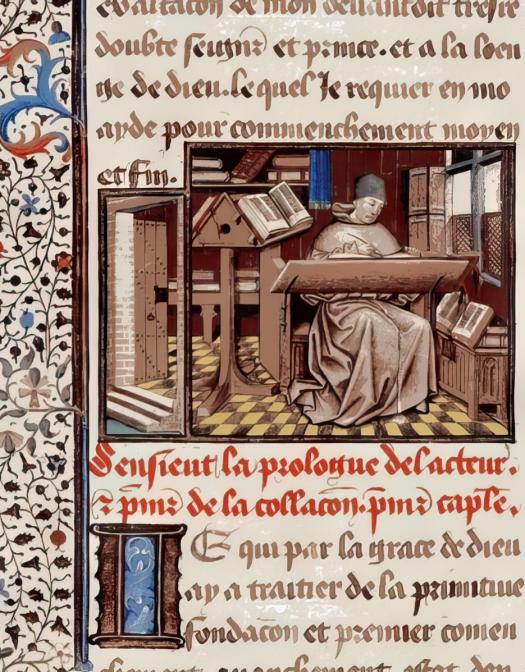

Frère franciscain issu d’une grande famille montoise, Jacques de Guise voyage pendant plus d’un quart de siècle au sein des maisons de l’ordre de Saint-François, où il s’intéresse tant à la philosophie qu’aux mathématiques, à la physique ou à la théologie ; vers 1375, il aurait été fait docteur en théologie de l’Université de Paris, l’une des rares universités de son temps. Mais, intéressé par l’histoire, il se lance dans l’écriture du passé du Hainaut quand il revient à Mons. Remontant à la Guerre de Troie, pour s’arrêter au milieu du XIIIe siècle, ses Annales Hannonioe seu Chronica illustrium principum Hannoniae ab initio rerum usque ad annum Christi, publiées en 1390, sous la signature auctore Jacobo Guisio, comptaient trois volumes écrits en latin. L’œuvre de Jacques de Guise était inachevée, s’arrêtant en 1253. Au siècle suivant, ses livres seront traduits en français, par Jean Wauquelin, à la demande des ducs de Bourgogne, et illustrés par plus d’une centaine de miniatures ; l’une de celles-ci représente Jacques de Guise à son écritoire. D’autres traductions paraîtront encore par la suite.

Contemporain de Jean Froissart, Jacques de Guise a consulté une masse considérable de documents (mémoires, chroniques, généalogies, chartes, archives, etc.), visitant les bibliothèques des cités, des églises et des abbayes, débordant largement le cadre du seul comté de Hainaut. Son travail de compilation est considérable. Ce monument des antiquités du Hainaut nourrira l’imagination de ses successeurs immédiats ; son statut sera cependant redéfini par la critique historique moderne, car son auteur ne faisait guère de distinction entre légendes et faits authentiques. Au-delà de sa valeur intrinsèque, l’œuvre du frère franciscain apporte sans conteste aux historiens des textes – ou des fragments – anciens à tout jamais disparus. L’esprit qui préside à l’ensemble de la démarche de Jacques de Guise témoigne d’une forme de patriotisme hennuyer : au cours de ses voyages, il avait constaté que l’histoire de certaines régions voisines était écrite, mais qu’elle faisait défaut au Hainaut. Sa quête des origines du Hainaut est d’ailleurs dédiée au comte Albert Ier de Hainaut, de la famille de Bavière.

Sources

Anne ROUZET, Les Chroniques de Hainaut de Jacques de Guise, Liège, Mardaga, 1982, CaCef, coll. Musées vivants de Wallonie et de Bruxelles, n°4

La Wallonie. Le Pays et les hommes (Arts, Lettres, Cultures), t. I, p. 183

Jacques STECHER, dans Biographie nationale, t. 8, col. 548-553

Christiane VAN DEN BERGEN-PANTENS, Pierre COCKSHAW (dir), Les Chroniques de Hainaut ou les ambitions d’un prince bourguignon, Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, 2000

Harvent René

Culture, Sculpture

Mons 09/07/1925, Mons 05/08/2004

Sculpteur, médailleur, René Harvent avait l’habitude de raconter que plusieurs circonstances factuelles avaient déterminé le choix de sa carrière artistique. Montois, il était né non loin de la place de Flandre où s’élève l’impressionnante statue équestre de Baudouin de Constantinople. D’autre part, un bref séjour à Maredsous lui fait découvrir l’école des Arts et Métiers (1932), tandis qu’un voyage à Paris le met en face des sculptures de l’Arc de Triomphe (1938) et un autre à Dijon (1939) lui donne l’occasion d’admirer les œuvres de Rude, ainsi que le puits de Moïse à la chartreuse de Champmol. Enfin, en 1940, il croise la route du peintre Fernand Gommaerts qui lui apprend le dessin, puis, en 1941, celle du peintre symboliste Jean Delville, et il s’émerveille de son atelier. Recommandé par Delville, René Harvent est admis à l’Académie de Mons, mais l’orientation « architecture » qu’il a choisie ne correspond pas à ses aspirations (1942). Il trouve alors sa voie auprès du statuaire Robert Delnest et du dessinateur Paul Cuvelier ; mais, à la Libération, il s’émancipe des conseils des « anciens », pour voler de ses propres ailes : dans la maison familiale de Cuesmes, il installe son atelier de sculpture qu’il ne quittera plus. C’est là que se construit une œuvre qui s’oriente dans deux directions : la sculpture d’abord, les médailles ensuite.

Travaillant de préférence la pierre bleue à ses débuts, le sculpteur réalise des portraits, puis des bustes (dont celui d’E. Cornez, 1955) ; réalisant aussi ses premières œuvres monumentales, le plus jeune « Prix du Hainaut » (1949) est associé à la décoration du Palais des Beaux-Arts de Charleroi (1953), au chantier de l’église Saint-Christophe (un Saint-Matthieu ailé, Charleroi, 1955), ainsi qu’à celui de la façade du Palais provincial de Mons (1956-1958), où il signe deux des six grands bas-reliefs (le carrier et le houilleur). En 1957, un bas-relief orne aussi l’entrée de l’hôtel de ville de Marcinelle et, en 1960, la façade du Conservatoire de musique de Charleroi. En 1959, ses sculptures sont le motif du prix que lui décerne l’Académie de Belgique.

En 1948, il avait remporté un autre concours, organisé par la ville de Binche : il s’agissait de réaliser une médaille à l’occasion du 400e anniversaire des fêtes organisées par Marie de Hongrie. Par la suite, nombreuses sont les commandes qui lui parviennent destinées à marquer des commémorations (par ex. le 8e centenaire cathédrale de Tournai). Le sujet des médailles donne à Harvent la possibilité d’entretenir son goût pour l’histoire.

Professeur de sculpture monumentale à l’École industrielle d’Écaussinnes (1956-1962), professeur d’histoire de l’art à l’Institut provincial de Mons (1960), professeur de sculpture à l’Académie de Liège (1963-1965), il est ensuite choisi comme professeur à l’Académie de Mons, en charge de l’histoire de l’art (1962-1968), puis d’autres matières (jusqu’en octobre 1975). Ses critiques à l’égard du fonctionnement de l’enseignement supérieur artistique – en janvier 1975, il rédige un important rapport de réforme, aux propos assez cinglants – sont cependant jugées excessives et il est mis fin à son enseignement à l’Académie.

En 1968, quand Danièle Debay rejoint l’atelier de l’artiste wallon pour y suivre ses conseils, elle devient sa muse unique, tout en s’initiant à la gravure de médailles, art dans lequel Harvent s’est aussi forgé une belle réputation. À deux reprises, le Prix Victor Tourneur lui a été décerné (1963 et 1973). À partir de 1971, il signe ses médailles « Excudit René Harvent Montensis », en y ajoutant un poinçon D.D. (pour Danièle Debay).

Conçue avec patience (entre 1971 et 1980), Danièle est la plus aboutie des nombreuses sculptures d’un René Harvent qui préfère désormais le bronze. S’il a construit son œuvre personnelle autour d’un seul sujet, la femme, dans un style fort classique, aux références hellénistiques incontestables, Harvent entreprend, avec ses « Danièle » numérotées en chiffres romains, un autre projet : il s’est arrêté à un seul modèle et il donne à ses nus davantage de sensualité et de mouvement, en recherchant des attitudes nouvelles.

Artiste apprécié par la ville de Mons, René Harvent – à l’instar de Michel Stiévenart – reçoit la commande de la plupart des statues qui se trouvent dans les jardins du Waux-Hall, ainsi que de La danseuse, installée dans les bâtiments du théâtre de Mons.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 684

René Harvent, Musée de Mariemont, exposition du 28 février au 1er juin 1980, s.l. [1980]

Guy DONNAY, René Harvent, Mons, Centre de création artistique de Mons, 1988

Halleux Laurent

Culture, Musique

Verviers 24/01/1897, Bruxelles 10/05/1964

Comme Alphonse Onnou, autre violoniste verviétois, Laurent Halleux s’inscrit résolument dans les pas de ses illustres devanciers que furent François Prume, Henri Vieuxtemps et autres Guillaume Lekeu. Formé à l’École de musique de Verviers (dans la classe de Nicolas Fauconnier), médaille de Vermeil de musique de chambre et de violon 1912, il obtient également le prix et la bourse Vieuxtemps, avant de poursuivre sa formation dans la classe du Liégeois César Thompson au Conservatoire de Musique de Bruxelles. Premier Prix de violon 1914, le jeune prodige n’a pas d’âge quand il intègre le futur quatuor à cordes Pro Arte – en 1913 selon les uns, en 1916 selon les autres – mais en tout cas sous la direction du virtuose Alphonse Onnou. Le succès de ce quatuor deviendra tel qu’en 2013 son centième anniversaire est célébré en grandes pompes aux États-Unis…

Sa participation effective et continue au quatuor est attestée dès 1917, année où le nom définitif est adopté : le Quatuor Pro Arte repose principalement, à ses débuts, sur les deux Verviétois, le premier violon Alphonse Onnou et sur le second violon Laurent Halleux, ce dernier remplaçant parfois le premier. Leurs partenaires varient pendant quelques mois, jusqu’à ce que Fernand Quinet et Germain Prévost les rejoignent de manière constante (1919). En 1921, lorsqu’il reçoit le Prix de Rome, Fernand Quinet est cependant contraint de céder son siège à Robert Maas ; il s’agit du dernier changement significatif avant le succès remporté par le quatuor dans l’Entre-deux-Guerres.

Contraints au service militaire, les jeunes musiciens se produisent parfois sous le nom de Quatuor à Archets du 1er Régiment des Guides (1920-1921). Une fois libérés de leurs obligations, les « quatre » ne vont plus cesser de se produire, faisant connaître des compositeurs de leur époque (choix artistique d’Onnou), ou se faisant les interprètes de compositeurs plus classiques (orientation de Halleux) : Schönberg, Milhaud, Bartok, Roussel, Honegger, Berg, Absil, Beethoven… Ils reçoivent aussi des compositions spécifiques de Chevreuille, Darius Milhaud et Igor Stravinsky, qui sont autant de témoignages de la qualité du groupe. Pendant un peu plus de dix ans, jusqu’au début des années 1930, Bruxelles est le lieu régulier des Concerts Pro Arte, mais, de plus en plus souvent, le quatuor est appelé à l’étranger. Parfois, Laurent Halleux est invité à se produire en dehors du quatuor, avec son violon Émile Laurent, modèle Guadagnini ; mais il s’agit là d’exceptions.

Remarqué par Elizabeth Sprague Coolidge, une milliardaire américaine passionnée par la musique de chambre, le quatuor est invité aux États-Unis dès 1926 ; il se produit lors de l’inauguration de la salle de musique de la bibliothèque du Congrès, à Washington, puis régulièrement, grâce à sa mécène, il retourne en Amérique du Nord pour donner les Concerts Pro Arte-Coolidge. Quand éclate la Seconde Guerre mondiale, le quatuor se retrouve coincé Outre-Atlantique. Il décide de continuer à se produire sur place. Le responsable de l’Université du Wisconsin leur offre l’hospitalité, à Madison, sur le campus, en tant que « quatuor-en-résidence ».

Frappé d’une leucémie, aux États-Unis, en novembre 1940, Onnou est le premier à disparaître. Il était le modérateur du groupe. Il est remplacé par le catalan Antonio Brosa (1894-1979), formé à Barcelone à l’école verviétoise du violon par Mathieu Crickboom ; Halleux n’avait pas souhaité devenir le premier violon. Mais l’absence d’Onnou précipite la séparation de Laurent Halleux et de Germain Prevost. Second violon du groupe, Halleux décide de quitter le quatuor durant l’été 1943. Il remplace Thomas W. Petre, récemment décédé, au sein du London String Quartet et dès ce moment travaille pour les studios de cinéma de La Metro Goldwyn Mayer, à Hollywood ; il est alors remplacé par le violoniste liégeois Albert Rahier.

Alors que des Américains perpétuent durablement le Pro Arte Quartet of the University of Wisconsin, Laurent Halleux poursuit sa route à Los Angeles. Sa famille l’a rejoint en 1941. Outre sa collaboration au cinéma, il joue dans des orchestres de chambre qui se produisent Outre-Atlantique. En 1952, il fait partie du Quatuor Hongrois qui se produit à Bruxelles, dans un cycle Beethoven. Depuis 1950, il joue de l’alto et est membre de l’Orchestre Philharmonique de Los Angeles. Au début des années soixante, il rentre au pays et sera quelque temps second violon à l’Orchestre national de Belgique.

Sources

Anne VAN MALDEREN, Historique et réception des diverses formations Pro Arte (1912-1947), thèse de doctorat, Louvain-la-Neuve, 2012

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse, en particulier Le Jour Verviers du 02/05/2014, La Libre Culture du 21/05/2014

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. III, p. 394

http://proartequartet.org/about.html (s.v. mai 2016)

Anne VAN MALDEREN, Le quatuor Pro Arte (1912-1947), dans Revue de la Société liégeoise de musicologie, Liège, 2002, n°19, p. 25-45 sur http://popups.ulg.ac.be/1371-6735/index.php?id=480&file=1 (s.v. mai 2016)

Eric Walter WHITE, Stravinsky : A critical Survey 1882-1946, Toronto, 1997, p. 180