Guyot dit Castileti ou Jean Guyot de Châtelet Jean

Culture, Musique

Châtelet 1512, Liège 11/03/1588

Au Moyen Âge comme aux Temps modernes, il n’est pas rare que les bons musiciens du pays wallon soient invités à poursuivre leur carrière auprès des grandes cours princières : l’Italie, la Bavière, la France, l’Espagne, voire l’Angleterre les attirent volontiers. Johannes Ciconia, Guillaume Dufay, Gilles Binchois, Johannes Tinctoris, Roland de Lassus sont quelques exemples de ces musiciens, auxquels on peut ajouter Jean Guyot de Châtelet. Compositeur wallon important de la Renaissance, celui-ci a ouvert la route de la cour d’Autriche.

Originaire de l’une des 23 Bonnes Villes de la principauté de Liège, Jean Guyot était issu d’une famille bourgeoise aisée, son père étant tanneur et propriétaire d’une foulerie, tandis que des oncles exerçaient diverses fonctions au service de la principauté. Après des études chez les Pères Récollets de Châtelet, le jeune Guyot étudie à la faculté des Arts de l’Université de Louvain (1534-1537), tout en se destinant à la prêtrise. Licencié ès-arts (1537) et identifié comme prêtre en 1538, peut-être voyage-t-il à ce moment en Italie, et y écrit-il ses premières compositions musicales (1540) ; peut-être est-ce là qu’il se fait connaître sous le nom de Joannes Castileti alias Guyot comme l’un des premiers contre-pointistes du XVIe siècle. De retour en pays wallon, il est recruté dans « la capitale » où il vient s’établir en 1545 : chapelain de la collégiale Saint-Paul, il devient très vite maître des chantres de la cathédrale Saint-Lambert à Liège (1546).

Auteur d’un ouvrage savant important – une dissertation dramatisée sur les sciences et les arts libéraux, Minervalia Artium, écrite en langue latine et publiée en 1554, chez Bathen, à Maastricht –, il est l’auteur de chansons et de motets appréciés au-delà de la principauté, comme en témoignent les impressions de ses œuvres réalisées par Susato à Anvers dès les années 1540, par Montanus à Munich et Nuremberg, ensuite, par Gardano à Venise enfin.

Repéré par l’empereur germanique Ferdinand Ier qui l’appelle d’abord comme chef de sa musique particulière, avant de le désigner comme premier maître de chapelle, Jean Guyot/ Joannes Castilety fait une brève expérience à la cour impériale de Vienne (1561-1564). À la mort de Ferdinand, son successeur (Maximilien II) met un terme aux activités de Guyot dans la capitale impériale ; celui que Clément Lyon considère que le fondateur de l’école musicale viennoise au XVIe siècle s’en retourne à Liège, pour le plus grand plaisir des princes-évêques. L’auteur des Minervalia Artium contribue alors au développement des écoles de musique de Liège et de Châtelet. Jusqu’à son décès, il retrouve la direction de la chapelle de la cathédrale Saint-Lambert, où il aurait contribué à établir les orgues et où il crée l’école de musique où se forment plusieurs élèves (par ex. Jean de Fosse).

« Compositeur, brillant prosateur et poète élégant, il écrit des vers latins avec facilité » écrit à propos de Guyot son plus éminent biographe, Clément Lyon : au XIXe siècle, celui-ci a patiemment identifié la quasi-totalité de l’œuvre de Guyot conservée dans les archives de prestigieuses bibliothèques européennes. « On peut considérer Guyot comme le véritable rénovateur de l’esprit musical dans sa patrie et le fondateur de cette brillante école liégeoise, d’où sont sortis les Heyne, les Pietkin, les Dumont, les Hamal, les Gresnick, et, en dernier lieu, comme pour couronner plus dignement tant de vaillants efforts, l’immortel Grétry » (LYON).

Sources

Clément LYON, Jean Guyot de Chatelet, illustre musicien wallon du XVIe siècle, premier maître de chapelle de S.M. l’empereur d’Allemagne, Ferdinand 1er. Sa vie et ses œuvres. 1ère partie, Charleroi, 1875

La Wallonie. Le Pays et les hommes (Arts, Lettres, Cultures), t. II, p. 312-314

Clément LYON, dans Biographie nationale, t. 8, col. 564-565

Greiner Léon

Socio-économique, Entreprise

Seraing 24/02/1877, Liège 17/03/1963

Moins d’une semaine après la disparition d’Adolphe Greiner, le Conseil d’administration de la Société Cockerill à Seraing désigne son fils, Léon, pour lui succéder comme directeur général. Le mois de décembre 1915 n’a pas encore commencé et, pas plus que son père, Léon Grenier n’accepte de travailler au profit de l’occupant allemand. En 1917, sa résistance lui vaudra d’être arrêté et emprisonné. Il restera détenu en Allemagne jusqu’à l’Armistice. Sur le modèle paternel, Léon Greiner s’emploiera alors à tout reconstruire, et à étendre encore ce qui, à la veille de la Grande Guerre, était déjà le plus grand complexe métallurgique du monde.

Ingénieur électricien diplômé de l’Université de Liège (1899), Léon Greiner n’est pas entré par la grande porte dans la Société Cockerill en 1900 ; il a appris le métier dans les ateliers, pas à pas. Modèle d’organisation, de gestion, d’innovation et d’ouverture à l’exportation, les aciéries exigent le meilleur de ses centaines d’ouvriers et d’employés. Ingénieur en chef au service électrique, le jeune Greiner démontre son savoir-faire en installant la grande centrale au gaz. Ensuite, lui est confiée la direction de la division mécanique et du chantier naval.

Sous l’occupation allemande, Léon Greiner est solidaire de la politique de la direction consistant, d’une part, à ne pas permettre à l’occupant allemand de tirer profit de la production des usines Cockerill et, d’autre part, à occuper néanmoins la moitié de ses 10.000 travailleurs tant pour leur permettre de se nourrir que pour éviter leur déportation en Allemagne. Cette attitude vaudra la prison au nouveau directeur général (1917-1918). Dans l’Entre-deux-Guerres, Léon Greiner se consacre entièrement à la reconstruction et au développement des activités industrielles. Parallèlement, il succèdera aussi à son père à la tête de l’association des Chercheurs de Wallonie, la première à inscrire dans ses statuts la protection des paysages. Il soutient également les initiatives menées à Esneux pour perpétuer la Fête des Arbres. En 1928/1929, il apporte un soutien matériel important à la mise en place du FNRS.

Au moment de la fusion entre Cockerill d’une part, Angleur-Athus d’autre part (mars 1945), Léon Greiner devient vice-président du Conseil d’administration ; quand cet ensemble fusionne avec Ougrée-Marihaye en 1955, il est admis comme administrateur honoraire de Cockerill-Ougrée.

Sources

Robert HALLEUX, Cockerill. Deux siècles de technologie, Liège, éd. du Perron, 2002, p. 131

Suzy PASLEAU, dans Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 332

Robert HALLEUX, Geneviève XHAYET, La liberté de chercher. Histoire du Fonds national belge de la recherche scientifique, Liège, éd. Université de Liège, 2007

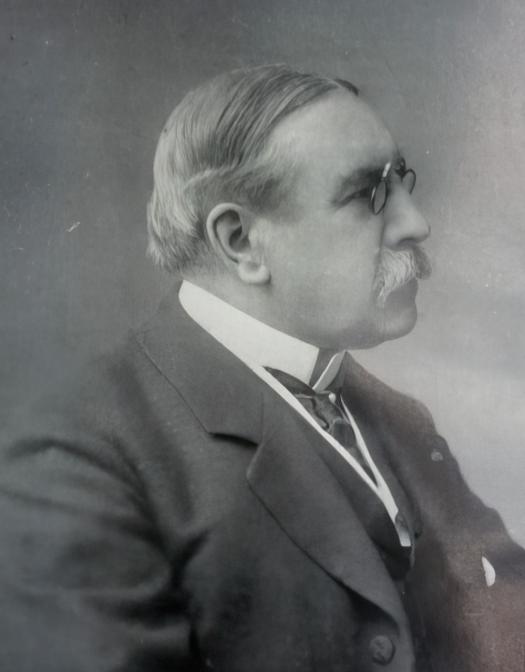

Greiner Adolphe

Socio-économique, Entreprise

Bruxelles 07/12/1842, Seraing 20/11/1915

En septembre 1913, Adolphe Greiner est au sommet de sa carrière. Depuis qu’il a été engagé par la jeune « Société anonyme pour l’Exploitation des Établissements de John Cockerill », il y a près de 50 ans, cet ingénieur n’a cessé de prendre des responsabilités au sein de la société, et a conduit les établissements sidérurgiques sérésiens à l’apogée de leur développement, tant en termes de production qu’en termes de rendement. L’Ixon and Steel institute ne s’y trompe pas, quand il lui décerne la Médaille d’Or Bessemer ; il s’agit de la plus haute récompense à laquelle peut aspirer un ingénieur, d’autant que ce sont ses pairs qui décident de son attribution et, par la même occasion, de sa désignation à la présidence de l’association (en mai 1914). La presse de l’époque compare alors Adolphe Greiner à Andrew Carnegie : ils sont les rois de l’acier. Plus encore qu’au nom de John Cockerill, c’est à celui d’Adolphe Greiner que les aciéries liégeoises doivent d’avoir participé à la mutation technologique qui contribue à faire de la Wallonie, à l’entame du XXe siècle, l’une des plus grandes puissances du monde.

Pas plus que l’Anglais Cockerill, Adolphe Greiner ne peut se prévaloir de la nationalité belge à sa naissance. Son père, Gustave, est originaire de Saxe. Il est arrivé en Belgique dans le sillage du nouveau roi, Léopold Ier. Anciens maîtres-verriers, les Greiner servent désormais le roi des Belges, Gustave, homme de confiance, gérant notamment les biens personnels du roi, sous la responsabilité de son frère Adolphe Greiner, comptable principal. C’est donc dans un milieu très particulier que grandit le jeune Adolphe, accomplissant ses études à l’Athénée de Bruxelles, avant d’entrer à l’École des Mines de Liège, annexée à l’Université (1859-1864). À peine diplômé, l’ingénieur est recruté par Gustave Pastor, sur le conseil du fils de ce dernier. Dans le même temps, le jeune Grenier opte pour la nationalité belge.

Ingénieur chimiste chargé de l’analyse des aciers, il entame sa carrière dans les usines Cockerill à Seraing au moment où Henry Bessemer vient d’inventer un nouveau procédé de fabrication qui va révolutionner la sidérurgie. La méthode Bessemer date de 1863. Envoyé en Angleterre pour l’étudier, Greiner met son talent au service de l’usine sérésienne : rapidement, la nouvelle technologie est maîtrisée, fonctionne et donne des résultats immédiats. Promu chef du département des aciéries (1869-1887), Greiner perfectionne sans cesse les processus de production ; il introduit le procédé Thomas. En quelques années, les gains de fabrication enregistrés sont multipliés par 100 ; et ce n’est pas fini.

En 1887, Greiner succède au baron Sadoine et à Delloye-Mathieu à la direction générale des aciéries Cockerill de Seraing et contribue, par ses connaissances, son implication au travail, son ouverture à l’innovation et des investissements judicieux, à une expansion plus grande encore. Par exemple, le laitier résiduel de la fusion est récupéré pour fabriquer des briques ; les gaz des hauts fourneaux et des fours à coke sont eux aussi récupérés et valorisés ; quant à l’énergie électrique, elle tend à se généraliser dans tous les secteurs ; le premier four électrique est ainsi construit.

Désigné administrateur de la Société Cockerill en 1902, Greiner dispose d’un réseau de contacts qui s’étend à l’international et touche tous les milieux. Au début des années 1880, il lance l’idée d’un « Syndicat international des rails » ; en 1884, c’est le « Syndicat belge des rails » qui voit le jour et qui confie sa présidence à Greiner ; vingt ans plus tard, naîtra le comptoir des Aciéries (1905), tandis que se constitue aussi l’Entente mondiale entre les producteurs (1904). Par ailleurs, il siège au sein du Conseil supérieur de l’Industrie et du Commerce, dont il préside le comité central, et il a fait partie de la commission organisatrice de l’Exposition universelle de Bruxelles, en 1897. Président de la Fédération pour la défense des intérêts belges à l’étranger, il préside aussi l’Union des constructeurs de locomotives, la Société géologique et minière des ingénieurs et des industriels, l’Association des Ingénieurs de Liège et la Société belge des Ingénieurs et des Industriels.

Non content de répondre aux demandes, le directeur général de la SA John Cockerill suggère et anticipe. En cas de guerre européenne, le gouvernement belge entend que les forts à construire soient munis de plaques de blindage et que des canons soient disponibles : des commandes sont passées à Cockerill. Dans la construction navale, Cockerill qui a installé des ateliers à Hoboken construit les malles-poste pour la ligne Ostende-Douvres, qui se permettent de battre des records mondiaux de vitesse ; d’Hoboken partent aussi des commandes pour les colonies et la Russie. Des fours Martin-Siemens qui ont fait leurs preuves à Seraing sont commandés et l’entreprise dirigée par Grenier se charge de les installer à l’étranger.

Administrateur des Charbonnages liégeois en Campine et de l’Usine à Tubes de la Meuse, président de l’Union des Charbonnages et Usines métallurgiques de la Province de Liège, Greiner contribue par ailleurs à l’installation des usines de la société métallurgique La Dniéprovienne et des Charbonnages du Centre du Donetz (Russie) ; administrateur-fondateur de la Géomines (1910), il s’attaque à la prospection de gisements d’étain dans l’est du Congo (Greinerville) et exploite le bassin houiller de la Lukuga (1912) ; en Espagne, il fonde les Altos Homos Iron and Steel Works pour l’exploitation des mines de fer de Biscaye ; la Chine est aussi son terrain de jeu à partir de la fin du XIXe siècle ; partenaire dans la construction des chemins de fer, il dispose sur place de spécialistes qui prospectent les ressources disponibles.

Ses préoccupations sociales et morales sont aussi à mettre en évidence, même si la formation et la bonne santé du personnel ouvrier contribuent à la qualité de la main d’œuvre employée. En plus de l’organisation d’écoles industrielles, de la réalisation d’un hôpital, d’un orphelinat et de bains douches pour les charbonnages, ce sont des caisses d’épargne et de solidarité qui sont créées, de même que la Mutuelle des Ouvriers de la Société Cockerill et une caisse de pension pour les employés et les ouvriers. À partir de 1912, une Fondation Greiner (créée au lendemain du Jubilé Greiner) octroie des bourses d’accès aux études aux fils d’ouvriers, tandis que le Foyer du Rivage favorise l’accès au logement.

Fêté pour ses 25 années à la tête de la SA John Cockerill, Adolphe Greiner remercia tous ceux qui lui avaient rendu hommage en particulier « le personnel des ouvriers de Cockerill [qui] est la gloire de nos établissements et l’honneur de la Wallonie. On peut demander tout ce qu’on veut aux ouvriers wallons, ils sont toujours prêts » (juillet 1912).

Que seraient devenues les installations sérésiennes si l’invasion allemande n’avait mis un terme à la structure de production que Greiner avait patiemment mise au point ? Emporté par la maladie, après avoir été arrêté pour avoir refusé de travailler au profit de l’occupant, Adolphe Greiner n’évite pas totalement le spectacle du pillage et de la dévastation de « ses » usines. Sur le modèle paternel, Léon Greiner s’emploiera à tout reconstruire après l’Armistice, et à étendre encore ce qui, à la veille de la Grande Guerre, était déjà le plus grand complexe métallurgique du monde.

Léon Greiner succèdera aussi à son père à la tête de l’association des Chercheurs de Wallonie, la première à inscrire dans ses statuts la protection des paysages. Adolphe Greiner en était devenu le président en 1907, soit deux ans après avoir pris part activement à la première Fête des Arbres à Esneux (1905). Président de la Société d’ornithologie de Seraing, il était encore un grand collectionneur d’oiseaux de différentes espèces. L’aide de ce véritable capitaine d’industrie fut précieuse dans le succès de l’Exposition universelle organisée à Liège en 1905 ; il faisait aussi partie du Comité d’honneur du Congrès wallon, en 1905, et assista à ses séances.

Sources

La Meuse, 2 juillet 1912 ; Le Petit Bleu, 9 septembre 1913 ; La Meuse, 10 septembre 1913 ; L’Indépendance belge (Angleterre), 30 novembre 1915 ; Le Progrès, 1er décembre 1915

Albert DUCHESNE, dans Biographie nationale, t. 34, col. 259-264

Benjamin STASSEN, La Fête des Arbres - 100 ans de protection des arbres et des paysages à Esneux et en Wallonie (1905-2005), Liège, éd. Antoine Degive, 2005, p. 11, 33

Suzy PASLEAU, John Cockerill. Itinéraire d’un géant industriel, Liège, éd. du Perron, 1992, p. 143-158

Robert HALLEUX, Cockerill. Deux siècles de technologie, Liège, éd. du Perron, 2002, p. 130-131

Suzy PASLEAU, dans Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 331-332

Christine RENARDY (dir.), Liège et l’Exposition universelle de 1905, Bruxelles, La Renaissance du livre, 2005, coll. « Les Beaux livres du Patrimoine »

Goffin Robert

Culture, Littérature, Musique

Ohain 21/05/1898, Genval 27/06/1984

Poète, avocat, musicologue et musicien, gastronome, voyageur, essayiste, Robert Goffin est une personnalité wallonne qui ne se laisse pas cerner facilement. Ses centres d’intérêt paraissent à ce point variés que ses publics appartiennent à des milieux qui ignorent parfois les autres facettes de sa personnalité ; sa curiosité éclectique et une écriture trop rapide le privent parfois d’une reconnaissance spécifique.

Après des études primaires à l’école communale de son village natal – « Ohain, ma capitale personnelle de Wallonie », comme il aimait le dire et l’écrire –, il commence ses humanités au petit séminaire de Basse-Wavre et les termine en 1916 à l’Athénée communal de Saint-Gilles. En raison de la fermeture de l’Université libre de Bruxelles durant l’occupation allemande, il ne poursuit ses études qu’en 1919 ; il se mêle alors aux jeunes milieux littéraires de l’époque, se lie d’amitié avec René Purnal, Charles Plisnier, Odilon-Jean Périer et découvre une musique nouvelle, le jazz, dont il deviendra un grand spécialiste. Docteur en Droit (1923), inscrit au Barreau de Bruxelles (1926), le jeune juriste publie tour à tour trois ouvrages spécialisés. Mais là ne sont ni sa passion ni son originalité.

Musicien, Goffin qui joue à la fois du piston, de la trompette et du trombone, est attiré par le jazz et il est l’un des tout premiers à écrire un article sur cette musique (dans le Disque vert, 1922) et à partir à la découverte de ses origines. De séjours aux États-Unis, il ramène non seulement des ouvrages spécialisés et originaux (1932-1948), mais surtout de solides amitiés, notamment avec Arthur Briggs, Sydney Bechet, Lou Armstrong, Bill Coleman, Duke Ellington, etc.

Poète, Goffin compte une vingtaine de recueils à son actif, entre 1918 et 1982, dont l’écriture s’engage dans deux voies fort différentes, parfois très travaillées, parfois en recourant « à de longs vers libres, balancés en périodes, émaillés de mots rares » (HOREMANS). Essayiste, voire biographe, Goffin s’intéresse à des poètes comme Rimbaud, Verlaine, Apollinaire, Mallarmé, etc. ; tantôt il jette un regard critique sur leurs œuvres, tantôt il s’étend en anecdotes inédites, destinées à contextualiser leurs écrits.

Zoologiste, voire naturaliste, Goffin surprend dans un genre où il ne s’attarde pas (1936-1938). Romancier, Goffin déroute ici aussi ses lecteurs en signant des ouvrages policiers ou d’espionnage, parfois alimentaires, alors que d’autres, qui ont davantage mûri, valent le détour. Le Goffin historien n’est pas loin, quand il mène des enquêtes sur la fille de Léopold Ier, sur Sissi, la famille des Habsbourg, voire souligne la part des Wallons dans la fondation de New York.

De la Wallonie, Goffin n’est jamais très loin non plus, mais avec une approche, elle aussi, fort personnelle. Son grand-père lui avait transmis le culte de la Wallonie, de Napoléon et de Victor Hugo, et les monuments proches de Waterloo retiennent d’autant plus son attention que son bisaïeul était propriétaire de la ferme de Plancenoit. En 1938, Goffin publie Chère espionne !, roman de l’amitié franco-belge, dédié à tous nos amis de Belgique qui luttent pour la France éternelle. Mais s’agit-il d’un roman ou d’un engagement politique ? Alors qu’il se rend aux pèlerinages wallons de Waterloo, il crée l’hebdomadaire Alerte, opposé à la neutralité et qui réclame une alliance avec la France (1939). Il écrit aussi dans La Faluche, périodique du Cercle des Étudiants wallons de l’ULB, un vibrant article sur la Grandeur de la France.

Ses activités pro-françaises et les articles virulents qu’il signe contre Degrelle et les nazis l’obligent à quitter le pays lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate. Il gagne la France, l’Espagne puis le Portugal avant de s’embarquer pour New York. Aux États-Unis, sur l’intervention de son ami et ancien condisciple Paul-Henri Spaak, Goffin devient l’interprète des services belges de la propagande, chargé de faire connaître le pays et l’attitude du chef de l’armée. En 1943, il publie l’ouvrage Le roi des Belges a-t-il trahi ?, rédigé en deux semaines en novembre 1940, dans lequel, bien que partisan de l’union avec la France et pour éviter de semer la zizanie parmi les Belges, il tente de justifier l’attitude de Léopold III. En se faisant le défenseur du roi, Robert Goffin est l’un des rares socialistes, non suspect d’accointance avec De Man, à trouver des circonstances atténuantes à celui qui rendit visite à Hitler à Berchtesgaden. Mais ce n’est pas le dernier paradoxe de Robert Goffin.

Dans le cadre de la propagande belge aux États-Unis, il sillonne le pays et donne en anglais des conférences sur la guerre et la résistance en Europe. Citoyen d’honneur de la Nouvelle-Orléans, il est nommé professeur d’histoire du jazz à la New School for Social Research à New York. C’est aussi à ce moment qu’il publie la première édition d’un ouvrage consacré aux Wallons fondateurs de New York, qui sera réédité en 1970 par l’Institut Jules Destrée. De retour en Europe, en 1945, conférencier, journaliste, auteur à succès, traduit en de nombreuses langues, Robert Goffin se partage alors entre jazz et poésie.

Le 25 octobre 1954, il est reçu à l’Académie de Langue et de Littérature françaises par Marcel Thiry ; il a l’honneur de succéder à Charles Plisnier. Président du PEN Club français de Belgique puis vice-président du PEN Club international, il réalise plusieurs tours du monde dans les années cinquante et soixante. Vice-Président de Québec-Wallonie (année 1950) et journaliste dans Le Globe, président du groupe CCE du Mouvement fédéraliste européen (1970), il mène campagne en faveur de l’élection directe du Parlement européen. En 1976, il est l’un des 143 signataires de la Nouvelle Lettre au roi (29 juin), destinée à dénoncer l’extrême lenteur mise dans l’application de l’article 107 quater de la Constitution ; il plaide ainsi en faveur d’un fédéralisme fondé sur trois Régions : Bruxelles, Flandre et Wallonie.

Membre de la Société historique pour la Défense et l’Illustration de la Wallonie avant la Seconde Guerre mondiale, administrateur (1973-1980), puis administrateur honoraire (1981-1984) de l’Institut Jules Destrée, il y a publié deux ouvrages de souvenirs, Souvenir à bout portant. Poésie. Barreau. Jazz (1979) et Souvenirs avant l’adieu (1980).

Sources

Thomas OWEN, Adieu à Robert Goffin, dans Bulletin de l’Académie royale de Langue et de Littérature françaises, Bruxelles, 1984, t. 42, n°2, p. 127-130

Marc DANVAL, L’insaisissable Robert Goffin. De Rimbaud à Louis Armstrong, Gerpinnes, Quorum, 1998

Jean-Paul DE NOLA, « Marc DANVAL, L’Insaisissable Robert Goffin. De Rimbaud à Louis Armstrong », dans Textyles, n°17-18, 2000, p. 217-219

Jean-François POTELLE, dans Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2001, t. II, p.

Jean-Marie HOREMANS, Robert Goffin, le poète au sang qui chante, Charleroi, Institut Jules Destrée, 1976, coll. Figures de Wallonie

Robert GOFFIN, Souvenirs à bout portant. Poésie Barreau Jazz, Charleroi, Institut Jules Destrée, 1979

Robert GOFFIN, Souvenirs avant l’adieu, Charleroi, Institut Jules Destrée, 1980

Jean-Marie HOREMANS, dans Robert FRICKX et Raymond TROUSSON, Lettres françaises de Belgique. Dictionnaire des œuvres, t. II, La poésie, Paris-Gembloux, Duculot, 1988, p. 506-507

Œuvres principales

Droit financier

Code élémentaire des agents de change (1927)

Code élémentaire de la banque (1928)

Manuel de Droit financier (1930)

Jazz

Jazz-Band (1922)

Aux frontières du jazz (1932)

Jazz : from Congo to swing (1946)

Histoire du jazz (1946)

La Nouvelle-Orléans, capitale du jazz (1946)

Louis Armstrong, le roi du jazz (1947)

Nouvelle histoire du jazz. Du Congo au Behop (1948)

Romans

L’Apostat (1934)

Chère espionne !, roman de l’amitié franco-belge (1938)

Pérou (1940)

Passeports pour l’Au-Delà (1943)

La Colombe de la Gestapo (1943)

Le Voleur de feu (1950)

Foudre Natale (1955)

« Histoire »/essais/mémoire

Charlotte, l’Impératrice fantôme (1937)

Élisabeth, l’Impératrice passionnée (1939)

De Pierre Minuit aux Roosevelt (1943)

L’Epopée des Habsbourg (1945)

Le Roi du Colorado (1958)

Souvenirs à bout portant. Poésie Barreau Jazz (1979)

Souvenirs avant l’adieu (1980)

Poésie

Rosaire des soirs (1918)

La Proie pour l’ombre (1935)

Couleur d’absence (1936)

Sang bleu (1939)

Le nouveau Sphinx (1941)

Patrie de la poésie (1945)

Le Temps sans rives (1948)

Œuvres poétiques compilation 1918-1954: le Nouveau Sphinx, le Fusillé de Dunkerque, le Chat sans Tête, Sabotage dans le Ciel, etc... (1958)

Archipels de la sève (1959)

Sources du ciel (1962)

Corps Combustible (1964)

Sablier pour une Cosmogonie (1965)

Le Versant noir (1967)

Faits divers (1969)

Phosphores chanteurs (1970)

Le tour du monde en quatre-vingts quatrains (1970)

L’Envers du feu (1971)

Chroniques d’Outre-Chair (1975)

Enfance naturelle (1977)

Quatre fois vingt ans (1979)

Le Champ de mai (1982)

« Critique »

Sur les traces d’Arthur Rimbaud (1934)

Rimbaud vivant (1937)

Rimbaud et Verlaine vivants (1948)

Entrer en poésie (1948)

Mallarmé vivant (1955)

Le Fil d’Ariane pour la poésie (1964)

Naturaliste

Le Roman des anguilles (1936)

Le Roman des rats (1937)

Le Roman de l’araignée (1938)

Goffin David

Sport, Tennis

Liège 07/12/1990

Une finale de Coupe Davis, deux tournois ATP 250, 7 tournois challenger et une place de 16e joueur mondial, tels sont les meilleurs résultats engrangés par David Goffin à la fin de la saison 2015, soit après 7 années sur le circuit professionnel.

Amené sur les courts de tennis dès son plus jeune âge, David Goffin reçoit les conseils de son père et de Michèle Gurdal, avant de partir en stage aux États-Unis (1998), puis d’intégrer le centre tennis études de Mons. À peine sorti de l’Athénée Marguerite Bervoets, il intègre la section Team Pro de l’AFT, tandis qu’il participe pour la première fois aux tournois juniors de Roland Garros et Wimbledon (2008). Progressivement, il va affirmer son jeu sur le circuit professionnel.

Un premier titre Challenger l’attend en 2012, de même qu’une participation à Roland Garros où sa route s’achève en 8e de finale, face à Roger Federer (2012). Après une saison 2013 en demi-teinte, 2014 est celle de la confirmation : une série de 25 victoires consécutives durant l’été lui permet de remporter 3 tournois challenger consécutifs et son premier ATP 250, à Kitzbühel. Un second (Open de Metz) suivra quelques semaines plus tard. Finaliste malheureux face à Federer au tournoi de Bâle (ATP 500), il obtient le droit de participer au Masters de Paris-Bercy. Mais en sauvant l’équipe belge de la relégation du groupe mondial (septembre 2014), David Goffin prépare déjà la saison 2015 qu’il entame au rang de 22e joueur mondial.

Paradoxalement, il n’enregistre aucune victoire dans les grands tournois en 2015, mais en se hissant régulièrement près ou en finale, il conforte son statut sur le circuit professionnel, entre dans le top 20 et atteint le 16e rang mondial au terme de l’année 2015. En coupe Davis, la finale du groupe mondial perdue face à la Grande-Bretagne d’Andy Murray et de son frère Jamie témoigne du niveau atteint par le tennisman wallon – élevé au rang d’officier du Mérite wallon 2015 – sur la scène internationale, à l’aube de ses 25 ans. En mars 2016, son accession aux quarts de finale du tournoi d’Indian Wells et aux demi-finales du tournoi de Miami confirme son statut international ; le 4 avril 2016, il occupait la 13e place du classement mondial.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

https://www.facebook.com/DavidGoffinTennis/

https://fr.wikipedia.org/wiki/David_Goffin (s.v. avril 2016)

Paul Delforge

Godenne Léopold

Culture, Edition

Malines 19/03/1850, Malines 20/08/1922

Depuis le milieu du XIXe siècle, les Godenne sont imprimeurs à Namur et défendent la pratique du wallon. Frère de Paul Godenne, Alphonse Godenne (1819-1870) invente le procédé d’impression simultanée des couleurs, procédé qui révolutionna l’art du livre. Il quitte Namur pour s’engager chez Hanicq, l’imprimeur pontifical établi à Malines. C’est là que Léopold, son fils, aîné d’une famille de neuf enfants, grandit et apprend le métier, auprès de Dessain, le successeur de Hanicq, avant de s’établir à Namur, chez son oncle Paul Godenne, après le décès de son père. Au confluent de la Sambre et de la Meuse, Léopold Godenne va se distinguer, en 1883, en créant la toute première gazette jamais imprimée en langue wallonne.

À l’entame des années 1880, Léopold a ouvert sa propre imprimerie, rue du Collège, et est notamment chargé de l’impression d’un journal intitulé La Réclame ; il prend alors l’initiative d’y insérer des boutades et anecdotes en langue wallonne, racontées en quelques lignes. Devant l’engouement manifesté par les lecteurs, Godenne décide de créer un journal essentiellement wallon, qu’il intitule La Marmite. Son premier numéro paraît le 29 mars 1883 et, pendant 22 années, sans interruption, cet hebdomadaire satirique accueille toutes les plumes de qualité qui écrivent en wallon. Son tirage atteint 15.000 exemplaires la première année. Ne limitant pas sa diffusion au Namurois, il devient le lieu où se publie et se développe une littérature populaire wallonne. Son exemple est imité dans d’autres villes wallonnes.

Cherchant à développer ses activités d’imprimeur, notamment par l’édition de productions littéraires, Léopold Godenne tente de s’installer à Marcinelle, puis à Couillet, avant de se résoudre à s’installer dans sa ville natale, à Malines (1890). Léopold Godenne y emmène la gazette dialectale ; à partir de 1893, La Marmite devient l’organe du cercle bruxellois Nameur po tot, dont Louis Loiseau assure la direction littéraire. Entre la disparition des animateurs fondateurs de la société Moncrabeau (vers 1880) et la naissance des Rèlîs namurwès (1909), La Marmite assure en quelque sorte de l’extérieur, la continuation du mouvement littéraire wallon de Namur.

L’Aurmonaque del Marmite (1885-1904) est une autre publication de l’imprimeur Godenne à qui Léon Pirsoul confie son Dictionnaire du dialecte namurois, et Léon Loiseau ses Échos du terroir. Installé définitivement sur la place du Grand Marché à Malines, Léopold Godenne s’est associé à son frère Alexandre ; les maîtres-imprimeurs wallons y publient de nombreux volumes des Documents et Rapports de la Société paléontologique et archéologique de l’arrondissement judiciaire de Charleroi, une impressionnante histoire de Malines (Malines jadis et aujourd’hui, 1908), richement illustrée, puis un Guide touristique de la ville (1909), ainsi que le Bulletin du Cercle archéologique de Malines de 1890 à 1922.

Sources

Lucien MARÉCHAL, dans La Vie wallonne, 1922, p. 89-91

Oscar COLSON, La mort de La Marmite, dans Wallonia, t. XIII, 1905, p. 70-71

André-Marie GOFFIN, dans Françoise JACQUET-LADRIER (dir.), Dictionnaire biographique namurois, Namur, Le Guetteur wallon, n° spécial 3-4, 1999, p. 107

Félix ROUSSEAU, Propos d’un archiviste sur l’histoire de la littérature dialectale à Namur, 1ère partie, « Des origines à 1880 », dans Les Cahiers wallons (Namur), 1964, n°1-2-3, p. 80, 84-85, 101 ; 2e partie, « 1880-1965 », 1965, n°1-2-3, p. 6-22

Paul COPPÉ et Léon PIRSOUL, Dictionnaire bio-bibliographiques des littérateurs d’expression wallonne (1622-1950), Gembloux, Duculot, 1951, p. 179-180

Émile BROUETTE, dans Biographie nationale, t. 34, col. 414-416

Godenne Jacques

Culture, Edition

Namur 04/09/1851, Namur 18/05/1909

Depuis le milieu du XIXe siècle, les Godenne sont imprimeurs à Namur et, en même temps, défendent la pratique du wallon. C’est Paul Godenne, le père de Jacques, qui a fixé l’établissement dans la rue de Bruxelles, en 1869, et l’imprimerie restera propriété des Godenne jusqu’en 1955. Alphonse Godenne (1819-1870, oncle de Jacques) avait inventé le procédé d’impression simultanée des couleurs, procédé qui révolutionna l’art du livre, avant de partir travailler dans l’imprimerie pontifical de Malines. Léopold Godenne, cousin de Jacques, fonde quant à lui, en 1883, le journal satirique La Marmite que Paul Godenne animera aussi pendant de nombreuses années. Quant à Jacques, il va mettre son métier d’imprimeur au service de la défense et de l’illustration du Vieux Namur, de ses idées politiques et de la langue wallonne.

Très jeune, il entame sa carrière à Namur dans l’établissement familial ; il y apprend le métier, avant d’ouvrir une librairie et un atelier d’imprimerie au cœur de la cité de Liège vers 1890. Depuis Namur et Liège, les Godenne éditent notamment les Pandectes périodiques belges rédigés sous la direction d’Edmond Picard et d’Arthur Procès, ainsi que l’Encyclopédie du droit civil belge de Gustave Beltjens. Plusieurs prix viendront récompenser les productions des imprimeries Godenne (Exposition universelle de Paris en 1889, de Chicago en 1893, et à l’Exposition internationale du Livre de Paris, en 1894).

Membre-fondateur, depuis 1882, du cercle culturel namurois L’Émulation, Jacques Godenne fait aussi la rencontre, à Liège, de l’abbé Pottier qui le sensibilise à ses idées. Tandis qu’il édite un imposant Guide complet de Liège (1896), Jacques Godenne imprime Le Bien Public, organe des « jeunes » démocrates-chrétiens de Belgique. Ne dissimulant pas sa sensibilité politique, il n’hésite pas à publier des pamphlets (comme Testis l’halluciné), où les démocrates-chrétiens attaquent frontalement leurs coreligionnaires conservateurs du groupe catholique de Liège.

Abandonnant Liège à la mort de son père (1896), Jacques Godenne modernise encore le matériel à Namur et diversifie ses activités. Dans les domaines du droit et de la littérature, il réalise de belles éditions (le Dictionnaire des filigranes de Del Marmol, 1900, et les Œuvres complètes d’Octave Pirmez, 1900). Les ouvrages édités par Jacques Godenne se caractérisent par leurs grandes qualités typographiques, comme en attestent d’autres prix reçus lors d’expositions internationales. Il est aussi l’éditeur d’ouvrages « religieux », comme, en 1903, une Histoire de Léon XIII, le pape de l’encyclique Rerum novarum.

Amoureux de sa cité natale, il se lance encore dans l’édition du bihebdomadaire Le Journal de Namur (1885-1896), puis d’un hebdomadaire illustré : Namur-la-Belle (1899), où il consacre une page à la littérature wallonne. Directeur de La province de Namur pittoresque, monumentale, artistique et historique (1895), ainsi que du Beffroi de Namur, il joue un grand rôle pour mieux faire connaître Namur (ses Guides notamment) et dans la vulgarisation du parler wallon.

Littérateur en wallon lui-même, Jacques Godenne – il est l’un des petits-neveux de Charles Wérotte – a écrit plusieurs œuvres originales et, comme d’autres auteurs du pays wallon, il a transposé, avec réussite, des fables de Jean La Fontaine dans son wallon namurois. Le maître imprimeur est apprécié pour son savoir-faire, mais aussi pour sa prodigalité. Président d’honneur de la Société de secours mutuels « La fraternelle namuroise » (cercle fondé en 1898), il imprime volontiers les brochures d’auteurs wallons et, grâce à son initiative, un tiré à part sort de l’oubli les vingt-cinq premières années de la Société Moncrabeau, qui s’était quelque peu éteinte à la fin du XIXe siècle. En 1907, il avait été nommé vice-consul d’Espagne à Namur.

Sources

La Meuse, 1891-1898 ; Le Journal de Charleroi, 26 décembre 1896 ; L’Indépendance belge, 9 février 1901 ; Le Vingtième Siècle, 21 mai 1909

André-Marie GOFFIN, dans Françoise JACQUET-LADRIER (dir.), Dictionnaire biographique namurois, Namur, Le Guetteur wallon, n° spécial 3-4, 1999, p. 107

Félix ROUSSEAU (dir.), Molons èt rèlîs namurwès: La littérature dialectale à Namur de Charles Wérotte à Joseph Calozet : [Exposition dialectale organisée à Namur, au siège du Crédit communal de Belgique pour la province de Namur, du 29 novembre au 21 décembre 1968], Namur, Crédit communal, 1969, p. 13-14

Paul COPPE et Léon PIRSOUL, Dictionnaire bio-bibliographiques des littérateurs d’expression wallonne (1622-1950), Gembloux, Duculot, 1951, p. 179-180

P. WUILLE, Un vulgarisateur d’historiographie locale : M. Jacques Godenne, Namurois, dans Wallonia, t. XVI, 1908, p. 29-32

Émile BROUETTE, dans Biographie nationale, t. 34, col. 411-414

Félix ROUSSEAU, Propos d’un archiviste sur l’histoire de la littérature dialectale à Namur, 1ère partie, « Des origines à 1880 », dans Les Cahiers wallons (Namur), 1964, n°1-2-3, p. 80, 84-85, 101 ; 2e partie, « 1880-1965 », 1965, n°1-2-3, p. 6-22

Godenne Alphonse

Conception-Invention, Culture, Edition, Littérature

Namur 08/06/1819, Malines 04/12/1870

Depuis le milieu du XIXe siècle, les Godenne sont imprimeurs à Namur et défendent la pratique du wallon. Ce sont deux frères, Alphonse (1819-1870) et Paul (1826-05/02/1896) Godenne qui créent cette activité sans avoir d’antécédents familiaux dans le domaine. Leur grand-père, Adrien-Joseph, exerçait dans la coutellerie. À l’instar de ses frères, leur père, Jacques-Philippe (1785-1857), s’est quant à lui engagé dans les armées de Napoléon ; plusieurs fois blessé, surtout lors de la bataille de Wagram, il est rentré à Namur avec le statut de grand invalide de guerre et y exerce la fonction de garde de la Porte de Jambes.

Curieux des arts et des techniques, Alphonse Godenne se passionne pour l’imprimerie et va mettre au point un procédé d’impression simultanée des couleurs, procédé qui révolutionna l’art du livre. Lors de l’Exposition universelle de 1855, deux presses mécaniques de l’invention d’Alphonse Godenne sont exposées. Fort de cette invention et de ses brevets, Alphonse Godenne est engagé, à Malines, chez l’imprimeur pontifical P-J. Hanicq. En 1849, il quitte Namur pour la cité brabançonne où il s’établit avec sa famille. À la mort de Hanicq, l’imprimerie est dirigée par la famille Dessain au service de laquelle Godenne restera jusqu’à sa mort.

Un lien continue à le relier à Namur et à la Wallonie : son frère, d’une part, qui a établi une imprimerie, et la Société du Moncrabeau, d’autre part. Alphonse Godenne continue en effet de cultiver la langue wallonne. En 1867, il compose Li Brabançonne Moncrabeautienne, son œuvre la plus réussie. À Malines, il devient aussi le régisseur de la société Les Musophiles et est l’auteur d’une cantate interprétée, en 1854, lors de l’inauguration de la statue de Marguerite d’Autriche.

Son fils, Léopold, poursuivra toutes les activités familiales, l’imprimerie et la pratique du wallon, en leur donnant une dimension plus importante encore. Quant à Paul(-Gérard), son frère, il a établi une imprimerie à Namur, en 1869, qui restera propriété des Godenne jusqu’en 1955. Les machines utilisées étaient parmi les plus perfectionnées de l’époque. Membre probable de la Société de Moncrabeau, il en a écrit l’histoire des 25 premières années ; son fils, Jacques, s’en inspirera plus tard. Animateur du journal La Marmite, Paul Godenne est aussi l’initiateur, à Namur, du premier Aurmonaque de la cité mosane (1865). Dans ce calendrier annuel qui paraîtra jusqu’à la fin du siècle, on trouve, notamment, en 1883, la première publication de la chanson Vive Nameur po tot, de l’abbé Dethy.

Sources

Lucien MARÉCHAL, dans La Vie wallonne, 1922, p. 89-91

Oscar COLSON, La mort de La Marmite, dans Wallonia, t. XIII, 1905, p. 70-71

André-Marie GOFFIN, dans Françoise JACQUET-LADRIER (dir.), Dictionnaire biographique namurois, Namur, Le Guetteur wallon, n° spécial 3-4, 1999, p. 107

Félix ROUSSEAU, Propos d’un archiviste sur l’histoire de la littérature dialectale à Namur, 1ère partie, « Des origines à 1880 », dans Les Cahiers wallons (Namur), 1964, n°1-2-3, p. 80, 84-85, 101 ; 2e partie, « 1880-1965 », 1965, n°1-2-3, p. 6-22

Paul COPPE et Léon PIRSOUL, Dictionnaire bio-bibliographiques des littérateurs d’expression wallonne (1622-1950), Gembloux, Duculot, 1951, p. 179-180

Émile BROUETTE, dans Biographie nationale, t. 34, col. 414-416

Godart Jean

Culture, Architecture

Huy 26/04/1931, Liège 2009

Diplômé de l’Institut d’architecture Saint-Luc à Liège (1956), Jean Godart traverse l’Atlantique pour effectuer son stage dans le célèbre bureau d’architecture Skidmore, Owings & Merill à Chicago (1957). Fort de son expérience américaine, il établit son bureau dans sa ville natale et s’associe à André Constant pour dresser les plans de bâtiments industriels, d’habitations privées nombreuses ou d’immeubles à appartements. Au moment où il entame sa carrière, Liège est en pleine ébullition. Le Grand Liège invite à anticiper les événements (désindustrialisation, expansion démographique) et à faire de Liège une capitale européenne. Si le projet CECA échoue, les architectes sont néanmoins mis à contribution (Palais des Congrès en 1958, nouvelle gare des Guillemins en 1960, plusieurs hauts immeubles dont la Cité administrative, la transformation de la place Saint-Lambert et le tracé de voies rapides destinées à pénétrer au cœur de la cité).

Sans être un acteur majeur de cette mutation, Jean Godart apporte sa contribution en s’inspirant de l’esprit du Mouvement moderne. À la suite de la venue à Liège de l’architecte américain Bruce Goff, invité par l’Association pour le Progrès intellectuel et artistique de la Wallonie (1969), Godart explore l’architecture organique et réalise, en 1971, la maison Raze, à Esneux.

Mais l’un des premiers projets majeurs sur lequel il intervient est celui qui vise à rassembler sur un seul site les phases à chaud et les phases à froid d’une aciérie liégeoise modernisée. En collaboration avec le bureau d’études de la SA Métallurgie d’Espérance Longdoz, il contribue à l’implantation à Chertal (1960-1964) d’une série de nouveaux bâtiments industriels (halls, bureaux, salles), en utilisant les matériaux produits par le commanditaire, à savoir des tôles profilées et de faible épaisseur. Dans un bassin industriel liégeois qui commence à s’inquiéter des indices de régression économique, la nouvelle usine de Chertal est le symbole de la modernisation d’une activité traditionnelle qui a fait la prospérité de la Wallonie. Mais le projet initial ne sera pas réalisé complètement et la phase à froid restera à une distance de la phase à chaud qui s’avèrera pénalisante sur le long terme.

À Seraing, avec André Constant, Jean Godart signe un quartier de maisons en éléments préfabriqués de béton cellulaire (1963) ; ensemble, ils ont aussi conçu le projet de l’école primaire du Sart Tilman (1962) et celui de l’Université de la Paix à Tihange (1964). Attentif au choix des matériaux, ce qui fait l’originalité de ses réalisations, l’architecte Jean Godart mène une réflexion permanente sur l’évolution de son activité professionnelle et met au point un prototype de maison à énergie solaire passive dès 1980.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Philippe HENRION, dans Anne VAN LOO (dir.), Dictionnaire de l’architecture en Belgique, de 1830 à nos jours, Bruxelles, Fonds Mercator, 2003, p. 319

Liège : Guide d’architecture moderne et contemporaine 1895-2014, Liège, Mardaga, 2015, p. 43-45, 305

http://gar.archi/collection/godart-jean/

Goblet Bernard

Socio-économique, Entreprise

Liège 1960

Licencié en Droit de l’Université catholique de Louvain (1983) et licencié en Économie à la Louvain School of Management (1984), Bernard Goblet entame sa carrière chez Coopers & Lybrand (1984-1989), avant d’entrer au département financier de Hertz Leasing (1989). Assistant du Chief Financial Officer Europe, il s’impose comme CFO de Hertz Leasing France (1990-1991), mais le monde de l’industrie l’attire : CFO USA de Diamant Boart (1993-1998), il se familiarise avec les outils de forage à base de diamants destinés au secteur de la pierre.

Fondée en 1937 pour développer des machines et des outillages à usage industriel utilisant le boart, un diamant naturel de qualité secondaire extrait des mines de diamants du Congo, la société hennuyère a mis au point, dans les années 1960 des diamants industriels synthétiques qui remplacent les diamants naturels. Alors que le fonds britannique Candover rachète l’usine en difficultés à l’Union minière, Goblet devient le CEO de Diamant Boart (1998-2002) jusqu’au moment où la société est revendue à Electrolux. Après une année de consultance et un court passage chez Proximus (2005), Magotteaux fait appel à lui comme directeur des opérations (2006), le temps de préparer sa désignation comme PDG du groupe en 2007.

Depuis 1914 et sa fondation par Lucien Magotteaux en bord de Vesdre, à hauteur de Vaux-sous-Chèvremont, la fonderie Magotteaux n’a cessé de grandir. Entre les mains de Georges Halbart, elle prend son envol au lendemain de la Seconde Guerre mondiale quand sont mis au point des boulets industriels destinés aux opérations de broyage dans les secteurs des mines, des carrières, mais surtout des cimenteries, puis de plus en plus aussi du dragage. Qu’il s’agisse des boulets ou d’autres produits (superalliage, plaques de revêtement, etc.) généralement toujours orientés pour améliorer les broyeurs, leur qualité et leur résistance sont appréciés mondialement.

Référence internationale dans les années 1970, Magotteaux traverse les crises économiques en s’adaptant à la mondialisation, en gardant son ancrage familial, ainsi que son centre de recherches en terre liégeoise, mais en se transformant en Magotteaux International SA : disposant d’une quinzaine de sites sur tous les continents, le leader mondial dans la conception de pièces industrielles high-tech pour le broyage et le concassage de minerais occupe plusieurs centaines de personnes quand s’achève le mandat de Michel Hahn en 1998. La part de l’actionnariat familial se réduit cependant. Après une période mixte, où les managers-propriétaires partagent la direction des opérations avec la SRIW et IK Investment Partners (une société européenne d’investissements qui acquiert 55 % du capital de la société en 2007), c’est un très important groupe chilien, actif dans de nombreux domaines, le consortium Sigdo Koppers, qui devient seul propriétaire, tout en laissant le poste de pilotage à Liège (2011).

Co-négociateur de cette profonde mutation, Bernard Goblet contribue à l’intégration de départements aux activités particulièrement indépendantes au sein du groupe, renforce la présence du QG à Vaux et, sous sa direction, la société parvient à résister sans trop d’encombres aux conséquences de la crise financière de 2008, étendant notamment ses activités en Thaïlande. En juin 2015, la route du CEO et de son actionnariat se sépare et lui succède Sébastien Dossogne, déjà présent dans la société depuis 2007, en tant que responsable financier.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse, dont L’Écho, 3 mai 2002, La Libre, 3 septembre 2011, L’Écho, 26 décembre 2015

http://www.uwe.be/uwe-1/historique

http://www.ccimag.be/wp-content/uploads/2013/11/12949_CCIC_CciConnectEstJanvier2013_WEB1.pdf (s.v. mai 2016)