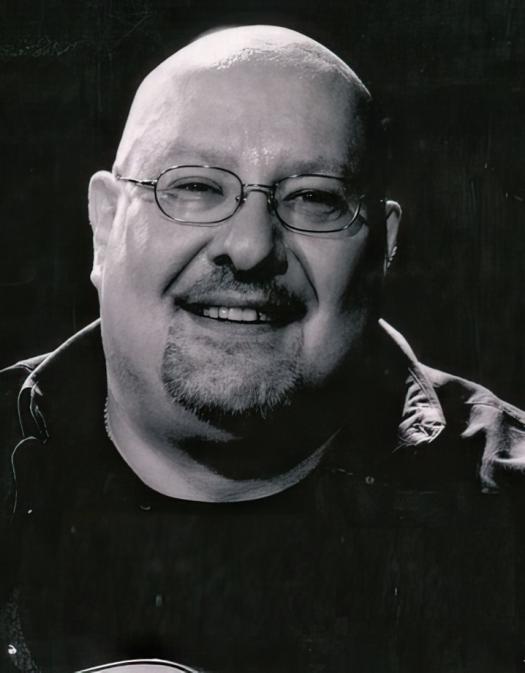

Dupont André

Socio-économique, Entreprise

Liège 25/07/1947

Arrêtant ses études à l’Institut Sainte-Marie, à Liège, au terme du secondaire inférieur, André Dupont se lance dans la vie professionnelle : débardeur au marché de Droixhe, il accomplit son service militaire en Allemagne (1965-1966), avant de travailler dans l’épicerie de la rue Saint-Léonard, à l’enseigne « À Ste-Thérèse » que son grand-père maternel avait ouverte dans l’Entre-deux-Guerres. La crise pétrolière qui frappe alors les bassins industriels wallons convainc le jeune Dupont de lancer son propre projet et de chercher fortune à l’étranger. Après une étude de marché sur la fabrication de vêtements dans divers pays, il opte pour la Turquie : en 1974, il s’y installe, crée et dirige Derimod, société spécialisée dans la réalisation de vestes en cuir (1975-1982). Il exporte sa production aux enseignes de la grande distribution anglaise, française et espagnole. En peu de temps, l’entrepreneur étend ses activités. Fondateur et directeur général de la SA Istanbul Mümessillik à Istanbul (1982-2012) et de Koton Group (1986-1996), il se spécialise, diversifie ses activités et dispose d’ateliers de production en Inde, au Bangladesh, au Pakistan, en Égypte en Chine. Avec le concours de ses enfants diplômés en marketing, il se retrouve, à l’entame du IIIe millénaire, à la tête de Market Fit Group (MFG), qui emploie 160 personnes directement et 12.000 en sous-traitance à travers le monde.

À Istanbul, où il vit lorsqu’il n’est pas à Liège, ce patron d’entreprises s’est tissé un réseau de relations qui le mettent en contact avec les milieux économiques et culturels. Ayant apporté son soutien à la première biennale de peinture d’Istanbul, il est notamment membre du Reseau business turc, ainsi que conseiller diplomatique et économique pour la Turquie auprès du ministre belge des Affaires étrangères (depuis 1998) et délégué en Turquie de l’Union francophone des Belges à l’étranger.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse, dont Gazette de Liège Libre Belgique, 4 août 2009

© Sofam

© Sofam

Dunker né Wilhelm Dünker William

Culture, Chanson

Charleroi 15/03/1959, Lodelinsart 25/06/2023

C’est au milieu des années 1980 que sort un 45 tours en wallon, Todi su’l voye, qui va connaître un succès exceptionnel… près de quinze ans plus tard, quand la chanson est reprise sur un album en format CD. Son interprète, William Dunker, est alors propulsé sous les feux de la rampe, tandis que le genre « chanson en wallon » perd soudain toutes les rides que l’on lui prêtait jusque-là. Du blues en wallon, c’était une vraie révolution ! D’autres succès suivront, faisant dire à Jean-Luc Fauconnier, président du Conseil des Langues régionales endogènes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, que « Dunker a fait plus pour le wallon que toutes les écoles de dialectologie des universités ».

Orphelin à six ans, Wilhelm Dünker a grandi dans le pays de Charleroi. Après la Seconde Guerre mondiale, son père, d’origine allemande, et sa mère, d’origine italienne, s’étaient établis pour travailler dans la mine. En 1965, la silicose a raison du chef d’une famille de quatre enfants. À l’Université du Travail, la menuiserie, l’électricité et la comptabilité sont loin de passionner l’adolescent ; il cherche alors sa voie du côté de l’Académie des Beaux-Arts. Attiré par la comédie et le théâtre, il a l’oreille musicale et c’est en autodidacte qu’il joue sur sa première guitare, tout en chantant. Surnommé Alfred, il court les soirées du pays de Charleroi. Croisant la route d’André Gauditiaubois qui deviendra son parolier, celui-ci lui propose Black Country blues. Ce sera sa première chanson. Après avoir accompagné un temps Albert Delchambre, le jeune Dunker décide de former son propre groupe : Bar reprend les succès d’autres interprètes francophones ; avec sa guitare basse, Dunker commence à donner régulièrement des concerts.

À la ferme de Martinrou, à Fleurus, Bernard Tirtiaux associe Dunker à une comédie musicale humoristique (Tais-toi et chante) qui est un véritable succès. Surtout, elle réunit Marc Keyser, Michel Barbier, Alain Boivin et William Dunker qui décident de prolonger leur collaboration au sein d’un groupe baptisé Les Jules (1983). Leurs spectacles désopilants inaugurent un genre nouveau. Prix de la Presse au Festival du rire de Rochefort 1985, Les Jules connaissent quatre années intenses, avant de se séparer (1989). En solo, sous le nom de Monsieur Cerise, Dunker devient alors animateur pour enfants sur une péniche (le Gamel), tout en poursuivant la musique dans des styles très variés. Au début des années 1990, l’éphémère Triples buses ne renoue pas avec l’exaltation provoquée par Les Jules.

Encouragé par Albert Delchambre, Dunker se remet sur la route ; dans ses tiroirs trainent des textes et des chansons de qualité ; en 1984, au grand prix de la chanson wallonne, Todi su’l voye et Djan Pinson avaient raflé les mentions, mais pas le Grand Prix. Dans la deuxième moitié des années 1990, période marquée par de nombreux débats sur l’identité wallonne, Dunker sort un album complet, Trop tchôd, où Kevin Mulligan se charge des arrangements musicaux aux accents blues des Amériques (mars 1997). Reprenant toutes les chansons déjà citées, l’album contient aussi El mambo dèl Loke à rlokter, Hey et Trop tchaud. Mais c’est Todi su’l voye qui place Dunker sur orbite, comme en témoignent l’obtention d’un disque d’or et la quantité de salles de concert qui l’attendent. En 1998, les Francofolies à Spa sont un triomphe, puis une simple représentation au Québec se transforme en une tournée avec trois artistes de là-bas : « les Fabuleux Élégants » sortent même ensemble un album qui reçoit le « Félix du meilleur album country » 1998. Après son succès québecois (Djan Pinson reste deux mois n°1 du « hit-parade »), le groupe se lance en Europe dans une tournée de concerts qui repasse notamment aux Francofolies de Spa 1999.

En 2001, la collaboration Dunker-Gauditiaubois-Mulligan, auxquels s’ajoute Marty Townsend, donne naissance à un nouveau CD, Ey adon, mais c’est l’interprétation d’une chanson bilingue (Erein Eta Joan - D’ji Sènme è Dji M’e Va), wallon-corse, qui retient l’attention du public : William Dunker est alors associé au groupe corse I Muvrini. L’adaptation en wallon de « J’aime les filles » de Jacques Dutronc et de « I can Help » de Billy Swan marque l’année 2003. Son concert au Palais des Beaux-Arts de Charleroi (janvier 2004) fait l’objet d’un DVD. En 2007, Ca va bén est le troisième album du chanteur wallon qui se donne le temps de respirer entre chaque création : en 2015, il sort Vikant au Sablon, avec le titre I Faut k’dji m’èvaye, qui présente de nouvelles sonorités.

Il est vrai que de nombreux autres projets le sollicitent : la présentation de huit émissions télévisées Couleurs Carolo (récompensées par l’Intermedia Globe Silver Award au World Media Festival à Hambourg, 2011) ; le théâtre français lui offre des rôles à sa mesure (Les fourberies de Scapin, La Bonne planque, L’étroit mousquetaire, Feue la mère de Madame, Dormez, je le veux, etc.) et le cinéma l’imite (Au cul du loup) ; en 2013-2014, le William Dunker’s band voit le jour et donne plusieurs concerts. En quelques années, William Dunker s’est imposé comme l’un des ambassadeurs d’une chanson wallonne conciliant tradition et modernité, racines et ouverture au monde.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse, dont Le Soir, 16 novembre 2002

Martial DUMONT, Planète Dunker, Bruxelles, Luc Pire, 2007

http://www.igloorecords.be/artists/william-dunker/ (s.v. mai 2016)

Duchesne (dit Jacques Duchesnes-Guillemin) Jacques

Académique, Philologie

Jupille 21/04/1910, Liège 08/02/2012

Docteur en Philologie classique de l’Université catholique de Louvain (1931), Jacques Duchesne s’intéresse à la grammaire comparée des langues indo-européennes. Boursier, il séjourne deux ans à Paris où il rencontre les meilleurs spécialistes du moment en linguistique et en orientalisme. Au contact d’Émile Benveniste, Jacques Duchesne se spécialise dans l’étude des dialectes iraniens les plus anciens, le vieux-perse et l’avestique, et publie, dès 1936, Les Composés de l’Avesta, synthèse qui témoigne de la maîtrise du jeune chercheur. Nommé au FNRS et attaché à l’Université de Liège, il collabore avec Auguste Bricteux qui l’introduit à l’étude de l’Iran islamique et l’initie à l’arabe et au persan, juste avant sa disparition inopinée en 1937. Successeur de Bricteux à l’Université de Liège, Duchesne est d’abord chargé de cours, professeur (1943), et finalement professeur ordinaire (1964-1980).

Suite à son mariage avec Marcelle Guillemin (1907-1997), une chercheuse spécialisée dans la musicologie ancienne en Mésopotamie, il accole le nom de son épouse au sien (1935).

« Point culminant de la méthode iranologique traditionnelle » (WINAND), la publication, en 1948, de son Zoroastre, une traduction des Gāthās de l’Avesta, confère à Duchesne-Guillemin une autorité internationale qui est consacrée, en 1973, par sa nomination comme rédacteur en chef de la série Acta Iranica. Auteur de plusieurs ouvrages de référence auprès de grandes maisons d’édition parisiennes, dont La Religion de l’Iran ancien (1962), docteur honoris causa de l’Université de Téhéran (1974), « figure de référence de la méthode traditionnelle des études avestiques », Jacques Duchesne-Guillemin jouit d’une aura considérable aux États-Unis. Successeur de Victor Chauvin et Auguste Bricteux dans la lignée orientaliste de l’université liégeoise, il a été le maître de nombreuses élèves, dont Jean Kellens.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Jean WINAND, dans http://le15ejour.ulg.ac.be/jcms/prod_30545/jacques-duchesne-guillemin?currentEdition=204&id=prod_30545 (s.v. mai 2016)

Dresse (de Lébioles) Paul

Culture, Littérature

Liège 24/09/1901, Liège 04/02/1987

Poète, essayiste, romancier, critique littéraire, Paul Dresse est un auteur prolifique, marqué profondément par l’évolution rapide de la société et nostalgique d’une époque où le respect de la hiérarchie et des valeurs religieuses créait de l’ordre.

Rompant avec la tradition familiale – les Dresse sont des fabricants d’armes établis à Liège depuis plusieurs générations –, Paul Dresse entame des études de Lettres à l’Université de Liège au lendemain de la Grande Guerre. En 1926, il obtient le titre de docteur pour une thèse consacrée aux Idées politiques de Charles Maurras à l’époque de sa jeunesse. En 1924, ce fils de la grande bourgeoisie catholique liégeoise était déjà parmi les fondateurs des Cahiers mosains, qui deviendront Les Cahiers mosans en 1927 ; animateur principal, il en fait une revue de qualité, stricte, voire rigide et stigmatisante, dans un premier temps, à l’égard de la nouveauté, ouverte à de bonnes plumes et plus tolérante à partir de 1930, même si nul n’ignore que Paul Dresse est un fidèle des idées de Maurras (1868-1952) et de l’Action française en dépit des condamnations dont ils font l’objet. Publiant ses poèmes dans les Cahiers, voire un article sur les origines ardennaises de Paul Verlaine qui, en 1924, est une vraie découverte, Paul Dresse feint de ne pas s’occuper de politique, mais seulement de littérature.

Une quinzaine d’autres recueils de poésies suivront, appréciés par la critique et récompensés par plusieurs prix littéraires (Prix Malpertuis 1948 de l’Académie de langue et littérature française, Prix Charles Van Lerberghe 1954). La nostalgie, le frère disparu au champ d’honneur, ses impressions de voyages, son questionnement intérieur et sa foi religieuse, Liège et sa vision de la Belgique, les troubles suscités chez cet ami de l’Allemagne par les deux guerres mondiales, tels seront les thèmes de prédilection du poète, mais aussi de l’essayiste, du dramaturge et du romancier.

Dans Le complexe belge, paru en 1945 et réédité en 1968, Dresse se pose en défenseur d’une Belgique idéalisée, dont l’unité religieuse fait la force ; rêvant d’une heureuse synthèse des sentiments flamand et wallon, il considère Bruxelles – en particulier la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule – comme le symbole même du microcosme auquel il aspire. Partisan d’une nation belge forte, il prend volontiers exemple sur Edmond Picard, sur Pierre Nothomb, voire surtout sur Paul Colin quand celui-ci écrivait sa Belgique, Carrefour de l’Europe.

De ses nombreux séjours en Rhénanie, le dramaturge tire une pièce en quatre actes, Vogelsang (1951) et, un quart de siècle plus tard, c’est entre l’extrême ouest de l’Europe et l’Afrique qu’il situe le drame Sébastien de Portugal. Liège enfin, inspire le romancier qui publie, entre 1956 et 1965, cinq volumes d’une Chronique de la tradition perdue. Truffée de références à la vie et à l’histoire du pays de Liège sous l’Ancien Régime, cette saga met en scène une certaine vie liégeoise, celle d’une bourgeoisie enrichie par ses activités dans le domaine de l’armurerie, avant de se lancer dans la mécanique automobile ; se déroulant sur plusieurs générations, de la fin du XVIIIe siècle au début du XXe siècle, elle touche aussi à la période de la Grande Guerre (Le temps de Caïn) ; elle est enfin complétée, en 1981, par Le Seigneur de Lébioles (Essai sur mon père) ; elle fera de Paul Dresse « un Balzac dont le réalisme n’est pas dépourvu de poésie » (VAN NUFFEL).

L’auteur de Verlaine ce loup du Nord (1941) est enfin un critique littéraire et un biographe fécond ; après une biographie consacrée à Auguste Donnay (1931), il est l’un des premiers à étudier Marcel Thiry (1934), ainsi que la poétesse Claude Chardon ; en 1942, il fait paraître Goethe et Hugo (réédité en 1959) ; il tire ensuite de sa thèse un Charles Maurras, poète (1948), avant de consacrer une biographie à Léon Daudet vivant (1948), l’écrivain et polémiste français, sorte d’anarchiste de droite, nationaliste et catholique, que Dresse a rencontré, l’invitant notamment chez lui, à la fin des années 1920, lorsque Daudet (1867-1942) vivait en exil à Bruxelles.

Prix Ardenne-Eifel 1960 pour l’ensemble de ses écrits, Paul Dresse accepte de reprendre la direction de la revue Audace (1963-1970), où il s’efforce de ne publier que des textes inédits. En 1981, le Prix Bouvier-Parvillez lui est remis par l’Académie de langue et de littérature françaises pour l’ensemble de son œuvre.

Créateur lui-même d’un prix annuel destiné aux « enfants déficients auditifs francophones » (1985), il a légué au Musée d’Armes de Liège la collection de médailles et pièces de monnaie napoléoniennes qu’avait constituée son père, connu en littérature sous le nom d’Edmond de Lissingen.

Sources

Robert O.J. VAN NUFFEL, dans Nouvelle Biographie nationale, t. IV, p. 135-138

Hommage à Paul Dresse a l’occasion de son quatre-vingtième anniversaire : bibliothèque Albert Ier, 27 novembre 1981, maison des écrivains, 25 novembre 1981 : suivi d’une bio-bibliographie et d’illustrations inédites, Bruxelles, Les Amis de Paul Dresse, 1982

Geneviève DUCHENNE, Les ambitions et les stratégies européennes d’un petit État. Le cas de la Belgique des années 1920 aux années 1950, dans Bernard BRUNETEAU et Youssef CASSIS (dir.), L’Europe communautaire au défi de la hiérarchie, Pieter Lang, 2007, p. 97-107

Cécile VANDERPELEN-DIAGRE, Écrire en Belgique sous le regard de Dieu, Bruxelles, Complexe, 2004, p. 63-65

La Vie wallonne, III, 1960, n°291, p. 206 ; Paul Dresse, Mort d’une maison de famille, dans La Vie wallonne, 1971, n°336, p. 388-393 ; La Vie wallonne, IV, 1982, n°380, p. 274

La Wallonie. Le Pays et les hommes (Arts, Lettres, Cultures), t. III, p. 53, 104, 106 ; t. IV, p. 49, 336

Pour sa bibliographie complète : cfr Hommage à Paul Dresse a l’occasion de son quatre-vingtième anniversaire : bibliothèque Albert Ier, 27 novembre 1981, maison des écrivains, 25 novembre 1981 : suivi d’une bio-bibliographie et d’illustrations inédites, Bruxelles, Les Amis de Paul Dresse, 1982, p. 67-81

© Sofam

© Sofam

Dewerpe Orsini

Culture, Chanson

Jumet 20/01/1887, Jumet 19/08/1943

Les Dewerpe sont connus depuis plusieurs générations à Jumet pour leurs activités de souffleurs de verre. Pourtant, c’est la musique qui aujourd’hui fait la notoriété de leur patronyme. Le père d’Orsini Dewerpe, Pierre-Joseph, a été le premier à rompre avec la tradition familiale en vivant de la musique, comme violoniste et professeur de musique à l’École moyenne de Jumet. La mère est aussi chanteuse et pianiste. Trempé dans la musique dès son plus jeune âge, le jeune Orsini Dewerpe se révèlera un excellent pianiste, mais c’est une chanson composée en l’honneur de Paul Pastur qui lui survivra : En Wallonie ! reste en effet, dans le pays de Charleroi, un air connu, du moins déjà entendu. Avec la chanson Amis Chantons la Wallonie, voire avec Femmes wallonnes, la chanson En Wallonie ! est l’œuvre la plus remarquable de celui qui a été le directeur de l’École moyenne de Jumet (aujourd’hui Athénée qui porte le nom de Dewerpe depuis 2002).

Né au lendemain des grèves qui mobilisent violemment le bassin industriel wallon, le jeune Dewerpe reçoit le prénom peu usité d’Orsini, en référence explicite au révolutionnaire et patriote italien Felice Orsini (1819-1858) : membre de Jeune Italie, adepte de Mazzini, ce républicain italien contribue à l’éphémère expérience de la « république romaine » de 1848-1849 et est l’un des auteurs de l’attentat perpétré en janvier 1858 contre l’empereur Napoléon III ; condamné à mort, Orsini est guillotiné en mars 1858. Dewerpe, pour sa part, connaît une vie beaucoup moins agitée.

En plus des conseils familiaux en matière musicale, le jeune Dewerpe suit les cours d’harmonie de Paulin Marchand à l’Académie de Charleroi. Pianiste virtuose sur des airs de Liszt et de Chopin, il ne fait cependant pas de la musique sa carrière. Diplômé de l’École normale de Nivelles (1906), où il a marqué une prédilection pour la littérature, il entame une carrière d’instituteur à Ransart, avant d’enseigner le français à Jumet, sa commune natale, et l’hygiène à l’École moyenne. Avant la Grande Guerre, il donne volontiers des conférences sur les grands auteurs français, lors de séances organisées par les Universités populaires. Engagé à temps partiel à l’Université du Travail, il est nommé en 1925 à la direction de l’École industrielle de Jumet, puis de l’École moyenne (1933). Quant à la musique, elle n’est pour lui qu’un hobby.

Mariant écriture et interprétation, Orsini Dewerpe va former un duo apprécié avec Jules Cognioul : pendant près de trente ans, ce dernier va chanter les textes écrits par Dewerpe qui l’accompagne aussi au piano. Leur association commence en 1916. Compositeur de chansons, sous le pseudonyme de Schaunard, Dewerpe signe une petite dizaine de textes à la fibre patriotique dans les derniers mois d’occupation et au sortir de la Grande Guerre ; il n’hésite pas à dénoncer les atrocités de la guerre, les profiteurs et les occupants. Ses chansons connaissent un franc succès. Dès lors, il quitte son pseudonyme quand il écrit En Wallonie, Le Vin de France, La Wallonne, Pour quelques cheveux blancs, Wallons chantons, À la Française, Joli château du temps jadis, etc., autant de succès interprétés par Jules Cognioul, son complice auquel il dédicace On n’est jamais vieux quand on chante. Dédiée à Paul Pastur, sa chanson En Wallonie est restée dans la mémoire collective. À cette marche, Jules Cognioul apportera toute sa sincérité et tout son talent, l’interprétant avec une chaleur communicative. Quant aux sociétés musicales, elles ont apporté une orchestration à cette « Marseille du pays de Charleroi » pour la jouer dans les cortèges ou les concerts, tandis que les chorales l’ont inscrite à leur répertoire.

Jusqu’en 1943, année de la disparition de Dewerpe, le duo reste solidement uni et cette complicité liée à leur talent explique le succès d’un spectacle solidement rodé. Entre les deux guerres, l’associatif sollicite en permanence le duo Cognioul-Dewerpe. Les trésoriers des associations wallonnes, cercles d’officiers, harmonies, Fédération des Anciens Combattants, ou des Invalides, œuvres en faveur des enfants, des pauvres, des vieillards, etc. doivent beaucoup aux spectacles organisés grâce aux deux artistes bénévoles. Avec Cognioul, Dewerpe participe quasiment à toutes les manifestations organisées dans le pays de Charleroi à la demande et en faveur des œuvres françaises.

Son amour pour la Wallonie et pour la France occupe une place importante dans son répertoire d’Entre-deux-Guerres, ce qui incitera Dewerpe à ne pas s’attarder au pays de Charleroi en mai 1940. De retour au pays, il est en contact étroit avec le docteur Marcel Thiry (de Charleroi) et s’informe régulièrement des activités de la Wallonie libre clandestine, sans pouvoir s’y impliquer personnellement. Son exil a affecté sa santé et il décède en août 1943.

Sources

René DEMEURE, Une vie en chansons. Jules Cognioul. Chantre de Wallonie. 1872-1954, Charleroi, [1963]

Paul DELFORGE, Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2000, t. I, p. 500

Cédric ISTASSE, Version namuroise de la chanson « En Wallonie ! » d’Orsini Dewerpe, dans Cahiers de Sambre et Meuse. Le Guetteur wallon, 2010, n°3, p. 133-136

Dewandre Paul

Socio-économique, Entreprise

Charleroi 10/02/1866, Charleroi 03/03/1953

Par sa mère Jenny de Haussy (1830-1907), Paul Dewandre est l’un des petits-fils de François Philippe de Haussy (1789-1869), premier gouverneur de la Banque nationale (1850) ; par son père, le sénateur Barthel Dewandre (1822-1893), il est le petit-fils de Henri Dewandre (1790-1862), qui fut membre du Congrès national en 1830-1831, et un lointain cousin du sculpteur et architecte liégeois François-Joseph Dewandre (1758-1835). Par son mariage, en 1891, avec Élise Audent (1871-1947), Paul Dewandre se lie avec la famille du bourgmestre de Charleroi, Jules Audent (1834-1910), par ailleurs aussi financier, industriel et propriétaire immobilier. Son frère, Franz (1851-1925), avocat, plusieurs fois bâtonnier de Charleroi, sera par ailleurs échevin de la ville de Charleroi.

Ingénieur des mines, diplômé de l’École des Mines de Liège, Paul Dewandre se fera plus discret que ses aïeuls, menant une carrière d’homme d’affaires et d’industriel dont la mémoire collective ne retient généralement que le fait qu’il était l’une des plus grosses fortunes du pays. Le nom de Paul Dewandre se retrouve en effet davantage dans des compositions de conseils d’administration qu’en première page des journaux. Seule sa passion pour l’automobile le fait sortir de l’ombre. Régulièrement, lors des tout premiers salons consacrés aux véhicules à moteur, bien avant la Grande Guerre, il représente sa société auprès des grandes personnalités de l’époque. Les voitures Germain, qui sortent des Ateliers du même nom, installés sur la commune de Monceau-sur-Sambre, sont en effet du ressort d’une Société anonyme où Paul Dewandre apparaît comme « ingénieur-directeur », du moins à partir de 1907.

Autrefois spécialisés dans la construction des rails et wagons de chemin de fer, les Ateliers Germain ont été pionniers dans la construction automobile en créant un département spécifique avant le début du XXe siècle. Dès ce moment, le nom des Dewandre apparaît dans le Conseil d’administration à côté de l’énigmatique Auguste Germain, et d’importants industriels comme le patron de Cockerill, Adolphe Greiner, des armuriers liégeois, des lainiers verviétois, ou du célèbre Julien Dulait, le « père des ACEC ». C’est un vrai projet industriel wallon qui se construit autour de l’automobile à ce moment. Paul Dewandre ne figure pas parmi les premiers actionnaires ; son arrivée coïncide avec une augmentation de capital et l’apport d’une convention signée avec la Vve Émile Levassor, en 1907. À partir de ce moment, les Ateliers Germain vont disposer de « la propriété exclusive de tous les brevets belges et de perfectionnements que M. Daimler pourrait prendre ou déposer quant aux perfectionnements qu’il pourrait apporter à ses moteurs et à ses voitures automobiles ou à ses tricycles à pétrole ; etc. ». Le Conseil d’administration s’élargit alors à Gottlieb Daimler, président de la Motoren Daimler Gesellschaft et administrateur de la SA des anciens établissements Panhard et Levassor. Le brevet Panhard-Levassor pour la voiture et le brevet Daimler-Phoenix pour le moteur sont des gages de succès pour la Germain. La SA des Ateliers Germain s’impose comme l’un des plus importants constructeurs d’automobiles du pays, reconnu pour la fiabilité, l’élégance et la puissance de modèles qui se diversifient. Avec le chevalier de Spirlet, Paul Dewandre est le représentant de la marque. À la veille de la Grande Guerre, Germain propose sept modèles différents et exporte énormément vers l’Angleterre.

S’il a pu investir dans le secteur automobile, Paul Dewandre le doit certes à ses activités, mais aussi à la fortune paternelle constituée de participations dans d’importantes sociétés diversifiées : Compagnie du chemin de fer de Braine-le-Comte à Gand ; Compagnie des Charbonnages de Piéton ; Comptoir d’escompte de la Banque nationale à Charleroi ; SA des Laminoirs, Hauts-Fourneaux, Forges, Fonderies et Usines de la Providence à Marchienne-au-Pont et, déjà dans les années 1880, les Ateliers Germain… L’invasion allemande d’août 1914 met un violent coup d’arrêt à la dynamique de toutes ses activités.

Un épisode particulier témoigne alors de la puissance de Paul Dewandre. En deux jours (21 et 22 août), l’envahisseur allemand a montré toute sa puissance de frappe et sa détermination dans « la bataille de Charleroi ». Tous les ponts sur la Sambre sont pris, hormis ceux de la Ville basse, et il apparaît que les forces françaises se retirent. De surcroît Liège est tombée et Bruxelles est occupée. Afin d’éviter à Charleroi davantage de destructions et de morts, une délégation composée notamment du bourgmestre Devreux et du député-échevin Buisset se rend auprès des officiers allemands. Moyennant le paiement de 10 millions de francs-or, dont 2 à verser immédiatement en espèces, de nouvelles destructions et victimes sont épargnées au pays de Charleroi (traité de Couillet, 23 août). Tous les notables contribuent à rassembler les montants exigés, en particulier Paul Dewandre. Alors que le 22 août, les bureaux des Ateliers Germain se sont envolés en fumée au cours de l’avancée allemande du côté de Monceau, il réunit dans l’urgence près d’un demi-million de francs belges en titres de rente. Charleroi ne subit plus de dommages.

Après la Grande Guerre, Paul Dewandre reprend ses multiples activités, mais les ateliers Germain ne rimeront jamais plus avec construction automobile ; ils renouent avec la production de matériel ferroviaire, ainsi qu’avec une gamme importante de moteurs industriels et de moteurs marins. Administrateur de sociétés - des Forges de la Providence, de la Faïencerie impériale et royale de Nimy, de la Faïencerie de Maastricht, de la Boulonnerie de Liège, de la Glace Pure (dont il a été le fondateur –, Paul Dewandre est entré dans le Conseil d’administration de la Fabrique de Fer de Charleroi en 1911 ; à partir d’avril 1929, il en devient le président et le restera jusqu’à son décès en 1953. Par ailleurs, il préside aussi aux destinées des Charbonnages du Petit Try, de la SA Ferrociment, de la Fabrique de Fer de Maubeuge. Il est aussi administrateur de la compagnie d’assurances Union et Prévoyance avant la Grande Guerre et il la préside dans l’Entre-deux-Guerres.

Ayant hérité de la maison de Jules Audent (1910), le couple Paul Dewandre/Elise Audent avait réaménagé entièrement l’hôtel particulier du centre de Charleroi qui abritera le consulat d’Italie de 1958 à 2013. Il était aussi propriétaire de la « Maison au Bois » à Leernes.

Sources

L’Indépendance belge, 23 décembre 1907 ; L’Indépendance belge, 29 décembre 1907 ; La Gazette de Charleroi, Journal de Charleroi, L’Indépendance belge, avant 1914

Daniel CONRAADS et Dominique NAHOÉ, Sur les traces de 14-18 en Wallonie, Namur, IPW, 2013, p. 151

Annexes du Moniteur belge, 12 novembre 1897, n°3999, p. 429-436 ; n°4481, p. 991-996

http://gw.geneanet.org/bwautier?lang=fr&m=N&v=DEWANDRE

http://gw.geneanet.org/bwautier?lang=fr&pz=alicia+sixtine+angele+christine&nz=wautier&ocz=0&p=paul+joseph+marie+alexis&n=dewandre

Reconstruire la ville sur la ville. Recyclage des espaces dégradés. Rapport intermédiaire de la subvention 2004-2005, Namur, MRW, 2005, p. 60

Pierre MASSET, Histoire de Monceau-sur-Sambre, Frameries, Dufrane-Friart, 1901, p. 159

Jean-Louis DELAET, Le Pays de Charleroi dans la tourmente, dans La bataille de Charleroi, 100 ans après, Académie Royale de Belgique (Actes de colloque, Charleroi, 22 et 23 août 2014), coll. « Mémoires de la Classe des Lettres - Collection in-8° / IV-VII » (no 2097), 2014, p. 55-77

Albert DULAIT, Remember. Souvenirs de guerre, de défense devant les tribunaux de campagne allemands et de captivité en Allemagne, Bruxelles, Albert Dewit, 1919

© Institut Jules Destrée

© Institut Jules Destrée

Destatte Philippe

Académique, Histoire

Charleroi 28/10/1954

Licencié en Histoire de l’Université de Liège (1976), diplômé en Slavistique de l’Université de Liège et de l’Université libre de Bruxelles, professeur d’Histoire et de Sciences sociales dans l’enseignement supérieur et dans l’enseignement secondaire, chargé de cours à l’École supérieure de Pédagogie de la Province du Luxembourg à Saint-Hubert, Philippe Destatte devient le directeur de l’Institut Destrée en 1984, sous la présidence de Jacques Hoyaux. Co-fondateur du Centre interuniversitaire d’Histoire de la Wallonie et du Mouvement wallon (1987), il pilote le projet d’Encyclopédie du Mouvement wallon où il publie plusieurs articles importants. Directeur de cabinet adjoint du Ministre belge de la Politique scientifique et des Institutions culturelles bi-communautaires Jean-Maurice Dehousse (1992-1995), il publie en 1997 L’Identité wallonne, Essai sur l’affirmation politique de la Wallonie.

En 2009, avec Marnix Beyen, il rédige le dernier tome de la Nouvelle Histoire de Belgique (1970-2000), intitulé Un autre pays, et, en 2012, une Histoire succincte de la Wallonie. Depuis 2004, il est maître de conférences à l’Université de Mons, où il enseigne la Société et les Institutions, et l’Histoire de Belgique à l’École de Droit, à l’Institut des Sciences humaines et sociales, ainsi qu’en Master en Politique économique et sociale à la Faculté Warocqué d’Économie et de Gestion.

Organisateur du premier exercice de prospective lancé en Wallonie (La Wallonie au Futur, Vers un nouveau paradigme, 1987), il pilote ou co-pilote de nombreux travaux de prospective en Wallonie : les quatre exercices « La Wallonie au futur » de 1987 à 1999 ; « Wallonie 2020 » de 2001 à 2004 ; la « Mission prospective Wallonie 21 » de 2000 à 2004 ; « ProspEnWal la Prospective des Entreprises wallonnes » en 2003-2004. En 2004, il lance le « Collège régional wallon de Prospective » et, en 2010, « Wallonie 2030 ». Formé à la prospective en France et aux États-Unis – notamment à l’Université de Houston –, Philippe Destatte est impliqué dans diverses initiatives de la Commission européenne en matière de prospective – Blueprints for Foresight Actions in the Regions, Forlearn, Mutual Learning Platform, Cities of Tomorrow, etc. –, et il préside de 2004 à 2012 le Collège européen de Prospective territoriale (European Regional Foresight College) fondé dans le cadre du Conseil scientifique de la DATAR.

Enseignant la prospective et ses méthodes à l’Université d’Auvergne à Clermont-Ferrand, Faculté des Sciences économiques et de Gestion - DESS en Développement économique (2002-2006), il professe les mêmes matières, ainsi que la prospective territoriale aux universités de Paris Diderot - Paris 7 et Reims Champagne-Ardenne depuis 2004). Depuis 2010, il organise à Bruxelles le Certificat en prospective stratégique délivré conjointement par l’Université de Houston et l’Institut Destrée.

Membre du Planning Committee du Millennium Project fondé à Washington par l’American Council for United Nations University, il préside le nœud de l’Aire de Bruxelles. Depuis 2011, il est Membre du Board of Directors de cet organisme international (depuis 2011), il est aussi membre du « Cercle des Conspirateurs du futur », fondé par Michel Godet (CNAM, Paris).

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

© Sofam

© Sofam

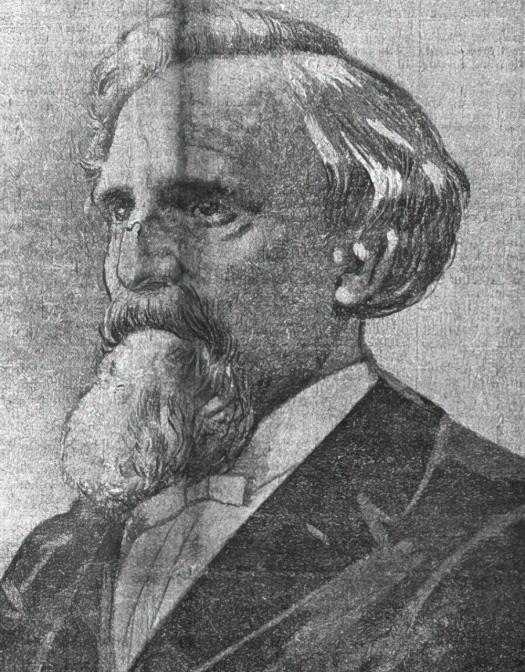

Denis Hector

Politique

Braine-le-Comte 20/04/1842, Ixelles 10/05/1913

En annonçant la disparition soudaine d’Hector Denis, « le savant député de Liège », en mai 1913, le journal Le Peuple rendait un hommage appuyé, dans le style de l’époque, sur toute sa première page, à celui qui était davantage qu’un parlementaire du POB : « (…) sociologue et philosophe de notre évolution contemporaine, il apparaît, héritier de Condorcet, comme le patriarche du plus sacré des apostolats, celui du relèvement social et de l’éducation populaire. Par-dessus les heurts et les antagonismes de notre milieu si profondément utilitariste, il a dressé le flambeau d’une morale laïque, autonome, positive et rationnelle, en dehors de toute spéculation théologique, délivrée de toute contrainte, réalisant avec Auguste Comte, la communion des âges, à travers le temps et les âmes dans l’esprit du libre examen, aboutissant à la conception vivante de la tolérance moderne, et s’efforçant de concilier sous l’influence de Proud’hon, l’épanouissement intégral de l’individu avec les nécessités et les obligations de l’intérêt supérieur de la communauté ». Libre penseur, sociologue, philosophe et homme politique, Hector Denis avait marqué son temps.

Diplômé de l’École moyenne de Braine-le-Comte (1861), docteur en Droit de l’Université libre de Bruxelles (1865), Hector Denis fait notamment la rencontre, durant ses études, de César de Paepe, d’Edmond Picard, d’Eugène Hins et de Guillaume de Greef. Les balbutiements de la Ière Internationale le captivent ; il figure parmi les organisateurs du congrès international des étudiants qui se déroule à Liège en 1865 et y est l’un des orateurs remarqués. Marqué par la philosophie positive, il poursuit des études scientifiques : en 1868, son doctorat en Sciences donne définitivement une dimension particulière à sa vision de la société. Condorcet, Auguste Comte et Proudhon seront ses références principales ; la synthèse de leurs idées marque toutes les initiatives d’Hector Denis.

Inscrit au Barreau de Bruxelles, l’avocat préfère la salle des cours de l’Université libre de Bruxelles au prétoire des tribunaux. Chargé du cours d’Économie politique (1878) et professeur extraordinaire (1879) à l’École polytechnique, il enseigne la Géographie à l’Institut Gatti de Gamond (1880), puis l’Économie politique aux cours publics de la ville de Bruxelles (1881). Son public, composé de jeunes filles ou d’ouvriers, correspond parfaitement à la philosophie politique d’un Hector Denis qui ne pouvait qu’être marqué par les événements du « printemps wallon de 1886 ». Quand le gouvernement catholique met en place une Commission du Travail destinée à faire la lumière sur les revendications ouvrières, Hector Denis est appelé à y siéger en tant que représentant du POB, formation politique créée quelques semaines plus tôt. Sa proposition visant à créer des Conseils de l’Industrie et du Travail sera reprise par ses adversaires politiques et se transformera en loi (1887). Quand sera créé le Conseil supérieur du Travail – chargé de remettre des avis au gouvernement –, Hector Denis en sera l’un des 48 membres, choisi comme sociologue par le gouvernement catholique (1892-1913).

Entre-temps, il avait été nommé professeur à l’Université libre de Bruxelles (1888-1912), avant d’être désigné au rectorat de cette université le 15 juin 1892. Mais deux ans plus tard, il donne sa démission pour protester contre la suspension des cours d’Élisée Reclus. Dès lors, il contribue à l’émergence de l’Université nouvelle. Il devient, par ailleurs, le président du Comité international de la Libre pensée.

Dans le même temps, le débat politique se focalise depuis plusieurs années sur la réforme électorale. Dans de nombreux articles qu’il publie dans des journaux d’opinion, comme La Rive Gauche (1865), La Liberté (1865-1872) et La Réforme surtout (1885-1890), rejetant les doctrines collectivistes, Hector Denis tente de réaliser la synthèse politique d’une forme de socialisme romantique et de libéralisme progressiste. Quand il lui est proposé de prendre la tête d’une liste de cartel, réunissant les socialistes et les libéraux liégeois (les « radicaux-socialistes-unis »), Hector Denis ne peut dès lors qu’accepter, même si le mode de scrutin où il est convié ne rencontre pas sa satisfaction : défenseur du suffrage universel pur et simple, Hector Denis doit se contenter d’une mesure intermédiaire, adoptée l’année précédente, le suffrage universel masculin, tempéré par le vote plural, dans un système majoritaire.

Élu à Liège de façon triomphale en octobre 1894, Hector Denis fait ainsi partie des 28 tout premiers députés du POB, tous représentants des seuls arrondissements wallons. S’ouvrait ainsi une carrière parlementaire féconde puisqu’il sera régulièrement reconduit dans son mandat, jusqu’à son décès, en 1913, toujours à Liège et sur la liste du POB. Après la rupture du cartel entre socialistes et libéraux, la fédération liégeoise du POB avait décidé, en 1900, de l’exonérer du poll interne et de toujours le présenter comme tête de liste. Le député Denis prend une part active dans les travaux de la Chambre, même si son parti semble voué à une opposition éternelle. S’il n’eut jamais la satisfaction d’une loi adoptée sous son nom, Hector Denis peut constater que ses idées, reprises et quelque peu transformées par les catholiques, avancent et changent progressivement la société.

En 1896, le député Denis dépose une proposition visant à créer un service de chèques et virements postaux sur le modèle autrichien : la Caisse d’épargne aurait tenu les comptes ; peu écouté, il modifie son projet en 1903 et 1906, acceptant les modèles suisse et allemand qui confient le service à la poste ; le ministre Levie fera voter une loi en 1913. Son attention permanente pour l’émancipation de la femme l’avait conduit, dès 1895, avec Célestin Demblon, à revendiquer une égalité de statut dans tous les domaines, notamment par l’octroi du droit de vote. Quant au suffrage universel pur et simple, il ne cessera de le défendre et de le réclamer, jusqu’à l’une de ses dernières interventions à la Chambre, le 7 février 1913.

Choisi par Ernest Solvay comme l’un des trois directeurs scientifiques de l’Institut des Sciences sociales (1897-1902), membre de l’Académie (1895-1913), il a poursuivi un travail scientifique de longue haleine, marqué par son Atlas statistique, consacré aux phénomènes économiques en Belgique, entamé en 1880 et qui fonde la statistique du travail en Belgique. Membre de l’Institut international de Statistique (1886), il laisse une Histoire des Systèmes économiques et socialistes inachevée et de nombreux travaux sur la crise industrielle, l’impôt sur le revenu, ainsi que sur l’organisation du suffrage universel (en 1892). « Savoir pour prévoir, afin de pouvoir » était sa devise.

Sources

Jules LEKEU, Hector Denis, dans Le Peuple, 11 mai 1913, p. 1 ; cfr aussi Le Peuple, 11 mai 1913, p. 1-3 ; Le Peuple, 20 novembre 1913 p. 1 ; L’Écho des Étudiants (de Bruxelles), 17 octobre 1912

Arm. JULIN revu par B. S. CHLEPNER, dans Biographie nationale, t. 29, col. 542-550

Célestin DEMBLON, Les hommes du jour, 2e série, n°7

Jean-Luc DE PAEPE, La Réforme, organe de la démocratie libérale, CIHC, Cahiers 64, Leuven-Paris, 1972, p. 143-144

Paul VAN MOLLE, Le Parlement belge 1894-1969, Erasmus, Gand, 1969, p. 102

Delruelle Édouard

Académique, Philosophie

Liège 12/02/1963

Après des humanités classiques à l’Athénée de Liège I, c’est en Philosophie qu’Édouard Delruelle réalise son parcours universitaire. Consacrant à Lévi-Strauss un mémoire (1986) publié en 1989 chez de Boeck-Université, aspirant FNRS (1987-1991), il défend une thèse sur la question juive chez Arendt et Habermas, dans une perspective fortement inspirée par la notion de différend de Jean-François Lyotard. Sa thèse est publiée en 1993 chez Ousia, sous le titre Le consensus impossible. Le différend entre éthique et politiques chez Arendt et Habermas. Chargé de recherches puis chercheur qualifié du FNRS, il est tour à tour chargé de cours (1996), puis nommé professeur ordinaire de Philosophie à l’Université de Liège (2002). Auteur de L’Humanisme, inutile et incertain ? Une critique des droits de l’homme (Labor, 1999), de Métamorphoses du sujet. L’éthique philosophique de Socrate à Foucault (de Boeck-Université, 2004) et de L’impatience de la liberté. Autonomie et démocratie (Labor), il codirige avec Florence Caeymaex, l’unité de recherches « Matérialités de la politique », qui édite notamment la revue scientifique en ligne Dissensus.

Parallèlement à son cursus universitaire, Édouard Delruelle est régulièrement appelé comme expert dans plusieurs débats de société. Membre du Comité consultatif de bioéthique, co-rapporteur de la Commission « Euthanasie » chargée de faire des propositions au Parlement belge sur l’opportunité d’une législation en la matière, il contribue de facto à l’élaboration de la loi dite « Mahoux-Monfils » qui dépénalise l’euthanasie. Membre du Conseil supérieur de la Justice (2004), co-rapporteur de la Commission du dialogue interculturel (2004-2005), il est désigné directeur-adjoint du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme (2007-2013). Cette fonction le conduit à siéger au sein de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, (2007-2009), au Conseil de déontologie journalistique (2010-2013), et au Comité de pilotage des Assises de l’interculturalité. Expert au Cabinet de Jean-Claude Marcourt, Ministre de l’Economie, des PME, du Commerce extérieur, des Technologies nouvelles et de l’Enseignement supérieur, il signe, en 2014, l’ouvrage intitulé Un pacte pour la Wallonie, en répondant au cahier des charges de Zénobe 2 : « Comment mobiliser les Wallons et les Wallonnes en vue d’une économie de l’innovation, de la créativité, mais aussi de la solidarité et de la cohésion, qui permette à notre région de poursuivre la voie de son redressement ? ».

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Delneufcour Pierre (Joseph)

Socio-économique, Entreprise

Mons 30/06/1788, Mons 26/02/1855

Dans la première moitié du XIXe siècle, Pierre Delneufcour est un ingénieur des mines qui, par ses connaissances, va contribuer au développement et à l’expansion des exploitations houillères du pays wallon, en particulier dans les bassins du Couchant et du Centre.

À Paris, capitale de la République dont la citoyenneté lui avait été attribuée en 1795, le jeune Delneufcour poursuit des études d’ingénieur ; dans la capitale de la Première République puis du Consulat, il suit en fait son père, Pierre-François-Joseph, qui représente le département de Jemappes au Conseil des Anciens puis au Conseil législatif. À son retour dans le département de Jemappes, il s’intéresse aux activités industrielles de son père, devenu notamment actionnaire du charbonnage de l’Agrappe, à Frameries ; il dirige cette exploitation et, à partir de 1815, il y introduira la lampe Davy, une première, qu’il s’efforcera de perfectionner. L’esprit d’entreprise et d’innovation anime alors l’ingénieur : au moment du blocus continental imposé contre le Royaume-Uni, le jeune Delneufcour se lance dans la création de la première sucrerie du département de Jemappes qui raffine le sucre des betteraves (1812) ; la première du pays wallon avait vu le jour peu de temps auparavant à Liège. Par ailleurs, il est aussi à l’origine d’une fabrique d’huile et de savon, à Mons, où il introduit une importante innovation : pour la première fois, une machine à vapeur y est en effet utilisée dans ce type de fabrication.

À plusieurs reprises, sous le régime désormais hollandais, sans qu’il soit toujours permis de distinguer la part du père et celle du fils, Delneufcour lance l’idée de projets à réaliser et en développe les motivations, qu’elles soient techniques ou économiques. Ainsi, à diverses reprises (1816-1818), plaide-t-il en faveur de la construction d’un canal qui permettrait de relier Mons à l’Escaut ; présentant des notes et des cartes, il se fait alors le porte-parole de plusieurs pétitionnaires, généralement des patrons charbonniers. Dans une brochure publiée en 1816, il évoque les effets d’un impôt sur le charbon de terre, et suggère la création d’une administration des mines et celle, à Mons, d’une École destinée aux ingénieurs.

Quand l’Administration des mines est mise sur pied, Delneufcour y est engagé. L’ingénieur y fera toute sa carrière, tout en continuant à apporter des innovations : par exemple, un procédé pour améliorer l’extraction du charbon. Promu ingénieur sous le régime hollandais, il est nommé en 1831 à la direction du corps des ingénieurs des mines dans le premier district : ses services en faveur de la révolution de 1830 ont été appréciés : sous-lieutenant de la garde nationale depuis 1813, il a formé la compagnie d’artillerie de la garde urbaine de Mons et l’a commandée durant les Journées de Septembre 1830. Ayant abandonné ses activités industrielles propres dans les années 1820, Delneufcour achèvera sa carrière dans l’administration en 1853, au rang d’ingénieur de Ière classe, niveau auquel il avait été nommé en 1839.

Convaincu que l’extraction sous-terraine peut se poursuivre sans limite et sans danger, il a fait partie des ingénieurs qui, sous la conduite de Ph. Van der Maelen, dressent la carte des concessions houillères du Couchant (1849). Son apport au secteur des mines est tel que, lors de sa mise à la retraite, tous les exploitants des mines du Couchant et du Centre lui rendront un hommage appuyé. Vice-président du Comité de Salubrité publique (1849-1855), membre de la Chambre de Commerce de Mons (1847-1855), membre de la commission provinciale du Hainaut de statistique (1851-1855), membre fondateur de la Société des Sciences, des Arts et des Lettres du Hainaut (1833-1855), il fut aussi le vice-président de la Commission administrative du Musée communal de Mons, fondé en 1839.

Sources

Roger DARQUENNE, dans Biographie nationale, t. 38, col. 165-168

Albert MILET, Un jacobin montois, P.-F.-J. Delneufcour (1756-1827), dans Annales du Cercle Archéologique de Mons, Mons, 1999, t. 78, p. 159-223

Willy STAQUET, Un fleuron intellectuel du Hainaut: la Faculté Polytechnique de Mons, 1990, p. 10-11

Mémoires et publications de la société des Sciences, des Arts et des Lettres du Hainaut, Année 1844-1845, Mons, Hoyois, 1844, p. 185-186

La Meuse, 2 avril 1875 ; Indépendance belge, 11 janvier 1847, 20 novembre 1849, 6 février 1851, 4 octobre 1853, 6 août 1855 ; Gazette de Charleroi, 7 août 1891