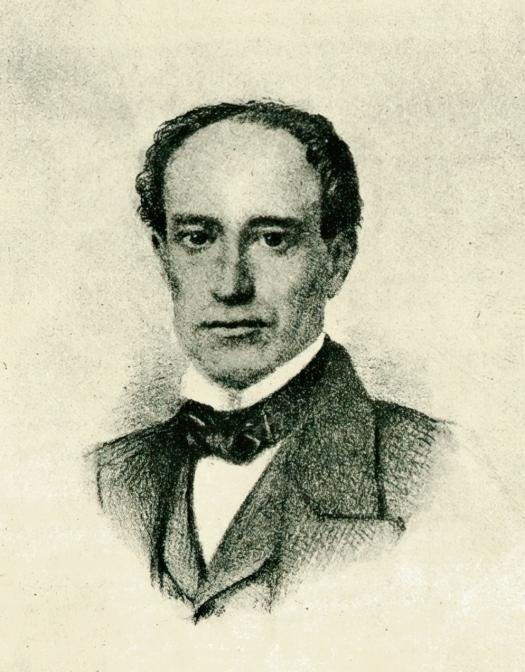

Capitaine Ulysse

Académique, Histoire

Liège 23, 24 ou 26/12/1828, Rome 31/03/1871

Bibliophile, numismate, biographe et collectionneur érudit, Ulysse Capitaine a consacré sa courte existence à rassembler tout ce qui a trait à l’histoire de sa ville natale, élargissant quelque peu son approche à l’histoire du jeune État belge. À son décès, survenu à Rome en 1871, l’ouverture de son testament révéla qu’il léguait toutes ses collections à la ville de Liège. Ses livres, médailles, sceaux, gravures, autographes, cartes et plans, manuscrits, journaux et imprimés, ainsi que divers « objets », au total près de 20.000 « documents », deviennent le fonds constitutif des collections patrimoniales de la ville de Liège. Après avoir transité par l’Université et la Bibliothèque des Chiroux, cet imposant fonds qui s’est progressivement enrichi au fil des années a trouvé refuge en Féronstrée au début du XXIe siècle.

Issu d’un milieu bourgeois, aisé et lettré, le jeune Capitaine séjourne à Paris de 1845 à 1848, après des humanités au Collège communal de Liège ; il y séjourne avec son ami Jules Pety de Thozée, numismate passionné. La curiosité de Capitaine s’y nourrit de lectures et de cours (à l’École centrale et au Collège de France), mais aussi des événements de la capitale française.

De sa rencontre avec l’enseignement de l’historien Augustin Thierry, il développe une passion pour l’histoire et prend conscience de ses propres racines. On ne sait si Capitaine a lu son Histoire de la conquête de l’Angleterre par les Normands, ouvrage de 1825 où l’historien évoque la Wallonie dans une dimension plus large que la Wallonie actuelle, en parlant d’un monde roman. Ce que retient Capitaine est en tout cas une idéalisation de la patrie idéale, à travers la cité de Liège. La démarche d’érudition que va développer Capitaine sera sa manière à lui d’affirmer son appartenance et son soutien à la Belgique de 1830, libérale et de langue française.

Après la 2e Révolution française de 1848 et la proclamation de la IIe République, il revient à Liège avec une partie déjà de ce qui deviendra sa collection. Après avoir étudié L’Institution de la Fête-Dieu, il s’intéresse alors fortement à la presse et, dès 1850, rédige une synthèse importante sur les journaux liégeois.

Après un court séjour d’étude en Amérique du Nord et à Cuba (octobre 1850-janvier 1851), Ulysse Capitaine fait définitivement de Liège le cœur de ses préoccupations. Tout en menant des activités commerciales et industrielles, il s’attèle principalement à cultiver son érudition et à nourrir celle de ses contemporains. En avril 1850, il figure parmi les fondateurs de l’Institut archéologique liégeois, en l’occurrence il se retrouve avec la crème des érudits wallonisants, historiens et archivistes liégeois et namurois de son temps qui manifestent de l’intérêt pour « Liège », en particulier les Charles et Joseph Grandgagnage, Jean-Charles Delsaux, Adolphe Borgnet, Ferdinand Henaux, Mathieu Polain, Charles du Vivier de Streel, sans oublier son père, Félix, qui est avocat, industriel et, à ce moment, conseiller provincial libéral, et qui exerce une forte influence sur son fils.

Comme le libéralisme, la franc-maçonnerie est un autre point commun entre ces hommes, et l’une des premières recherches du jeune Capitaine porte précisément sur ce thème, la franc-maçonnerie avant 1830. En 1854, il publie un autre article, portant cette fois sur Le chant national liégeois : le Valeureux Liégeois. Secrétaire de l’IALg (1856), il entreprend d’identifier tous les Liégeois dignes de passer à la postérité (son Nécrologe liégeois compte 13 volumes annuels, 1851-1863 ; il rédige aussi des notices pour la Biographie nationale), et d’établir une vaste bibliographie liégeoise. Dans le même temps, son goût pour la langue wallonne et surtout son intérêt pour les mœurs et mentalités wallonnes au travers des pièces littéraires le conduisent à être parmi les fondateurs de la Société liégeoise de littérature wallonne (1856). De cette société, il sera le bibliothécaire et archiviste.

Membre de la Société libre d’Émulation (1848), dont il devient le secrétaire général (1855-1867), Capitaine siège encore dans divers comités qui lui permettent de réaliser son objectif, réunir un maximum de documents intéressant l’histoire de Liège.

Juge titulaire au Tribunal de commerce de Liège (1861), administrateur du Comptoir d’escompte de la Banque nationale (1863-1871), membre de la Chambre de Commerce de Liège, goûtant à la politique comme son père (il est élu conseiller provincial en 1870), chroniqueur politique dans la presse libérale, Ulysse Capitaine souffre cependant des séquelles d’une maladie contractée à Cuba. Plusieurs séjours dans le pourtour Nord de la Méditerranée ne suffisent pas à rétablir sa santé et il meurt d’une pleurésie, alors qu’il se trouve à Rome.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

La Vie wallonne, octobre 1928, XCVIII, p. 67-71

La Meuse, 17 et 19 avril 1871 ;

Musée des Beaux-Arts, Exposition Le romantisme au pays de Liège, Liège, 10 septembre-31 octobre 1955, Liège (G. Thone), s.d., p. 72, 86-87

Philippe RAXHON, dans Nouvelle biographie nationale, t. II, p. 76-79

Alphonse LE ROY, Ulysse Capitaine, sa vie et ses travaux, dans Annuaire de la société liégeoise de littérature wallonne, Liège, 1872, p. 43-124

L. RENARD-GRENSON, Inauguration du médaillier liégeois au Musée archéologique. Ulysse Capitaine. In Memoriam, dans Chronique archéologique du Pays de Liège, janvier 1913, 8e année, n°1, p. 23-29

Brialmont Hubert

Conception-Invention

Seraing 06/11/1807, Seraing 17/07/1885

La carrière du Sérésien Hubert Brialmont est celle d’un jeune apprenti-dessinateur engagé par les Cockerill et qui devient, à la fin de sa carrière, ingénieur-conseil de la Société Cockerill, non sans accrocher à son actif quelques belles réalisations techniques.

Fils de Mathieu Brialmont (-1819), frère cadet de Mathieu L. J. (1789-1885) – après avoir pris une part active dans la Révolution de 1830, ce militaire fut ministre de la Guerre sous le gouvernement Rogier (1850-1851) et finit sa carrière lieutenant-général –, Hubert Brialmont est aussi l’oncle de Henri Alexis (1821-1903), député dont le nom évoque le système militaire défensif mis en place par la Belgique au XIXe siècle.

En dépit des titres acquis par les Brialmont, le jeune Hubert grandit dans un milieu modeste ; il se forme à l’École communale de Seraing et quelques cours spéciaux à Liège lui permettent de décrocher un premier emploi, comme apprenti-dessinateur, « chez Cockerill » (1824). Sur le modèle de ses patrons, il s’emploie à compléter ses compétences, tant par l’expérimentation que par une étude assidue des développements scientifiques de son temps. À la fin des années 1830, Brialmont se retrouve à la construction de la partie mécanique de la « machine dite du Haut-Pré ». Depuis 1834, et à l’initiative de Charles Rogier, la Belgique est dotée d’un ambitieux projet de chemin de fer destiné à relier les principales villes du pays, en passant par Bruxelles. Du côté de Liège, la liaison est confrontée à la difficulté de sortir de la vallée et de grimper sur le plateau de Hesbaye. Pour vaincre l’obstacle, Henri Maus a conçu un plan incliné, et les deux puissantes machines à vapeur de 320 chevaux sur lesquelles a travaillé Brialmont vont permettre, à partir de 1842, d’actionner des câbles qui tractent les trains.

Qualifié à l’époque de « dessinateur », Brialmont attache aussi son nom à l’imposant pont métallique lancé sur la Meuse, entre Seraing et Jemeppe ; il signe les plans de ce modèle de pont suspendu, à la conception originale, qui mesure 120 mètres de long. Achevé en 1843, il sera payant tout au long du XIXe siècle et, jusqu’à sa mort, Brialmont restera le président de la Société du Pont de Seraing gérant son exploitation.

En 1842, Hubert Brialmont est nommé chef de service des ateliers de construction et de chaudronnerie, au moment de la restructuration des activités de John Cockerill, récemment décédé à Varsovie. Avec l’aide du gouvernement, la « Société Anonyme pour l’Exploitation des Établissements de John Cockerill » voit, en effet, le jour à cette date et est placée sous le pilotage de Gustave Pastor. Associé au redéploiement de la Société Cockerill, Hubert Brialmont coopère à de multiples projets : il crée des machines soufflantes pour haut-fourneau ; en 1852, il est le véritable lauréat du concours de Semmering, organisé par le gouvernement autrichien : avec la locomotive la Seraing, il gravit avec succès ce col escarpé qui sépare la Basse-Autriche et le Land de Styrie ; bien que proclamé 3e, c’est à la Société Cockerill – et non à la société allemande victorieuse – que furent commandées 16 locomotives identiques à la Seraing ; quinze ans plus tard, la machine connaîtra un grand succès en Angleterre.

Nommé ingénieur en chef de la construction des usines de Seraing en 1864, Brialmont se retire de la vie professionnelle en 1870, avec le titre d’ingénieur-conseil de la Société Cockerill. Deux ans plus tard, Jean Kraft lui succède comme ingénieur en chef. Son œuvre sociale est par ailleurs appréciée par ses contemporains ; il était notamment membre de la Commission de Salubrité publique de Seraing.

Sources

La Meuse, 22 juillet 1885, p. 2 et 20 juillet 1886, p. 2 ; La Gazette de Charleroi, 22 juillet 1886 ; Le Courrier de l’Escaut, 6 décembre 1852

Suzy PASLEAU, John Cockerill. Itinéraire d’un géant industriel, Liège, éd. du Perron, 1992, en particulier p. 87-88

Robert HALLEUX, Cockerill. Deux siècles de technologie, Liège, éd. du Perron, 2002

Musée des Beaux-Arts, Exposition Le romantisme au pays de Liège, Liège, 10 septembre-31 octobre 1955, Liège (G. Thone), s.d., p. 151

Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 214, 481, 540

Brahy Toussaint

Culture, Lettres wallonnes

Liège 08/11/1821, Liège 16/05/1888

Issu d’un milieu ouvrier, Toussaint Brahy n’a pas l’opportunité de poursuivre des études ; afin de satisfaire son goût pour l’écriture, il s’oriente cependant vers le métier de typographe, apprenant le métier chez Collardin, à Liège, avant d’entrer, vers 1850, chez Desoer. Jusqu’à la fin de sa vie, il restera au service de la célèbre imprimerie liégeoise.

Parallèlement, en 1854, il ouvre le Café du faisan, du côté de la rue de Vivegnis, endroit où les amateurs du parler wallon vont prendre l’habitude de venir chanter, ou entendre les compositions du moment. C’est aussi dans ce café que Toussaint Brahy jette les bases du Caveau liégeois, la toute première association d’écrivains wallons. Après un premier essai infructueux en 1868, le cercle dramatique et littéraire voit le jour le 15 mars 1872. Toussaint Brahy trouve en Dieudonné Salme et Joseph Willem, ainsi qu’en Pierre-Joseph Pierry et François Dehin des comparses aussi enthousiastes que lui dans la défense et la valorisation de la langue wallonne.

Passionné par le wallon, Brahy avait déjà composé quelques chansons, quand il écrit Lès dj’vas d’bwès d’à Beaufils (Les chevaux de bois de Beaufils), en 1873. Elle est non seulement un succès, mais elle peut être rangée parmi les meilleures compositions wallonnes. Elle évoque un petit manège de chevaux de bois qui se trouvait, dans le temps, sur la place qui porte actuellement le nom de place de la République française. Bien que Toussaint Brahy écrive d’autres chansons, souvent de circonstances, des cråmignons et trois pièces de théâtre, et que plusieurs prix le récompensent, il faut attendre l’une de ses dernières compositions, le cråmignon Bai Prétimps, pour retrouver une qualité similaire. En 1882, il est aussi parmi les fondateurs de l’Association des auteurs dramatiques, chansonniers et compositeurs wallons. Ses deux fils – Charles et Henri – sont aussi des auteurs wallons.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

La Meuse, 17 mai 1888

Maurice PIRON, Anthologie de la littérature wallonne, Liège, Mardaga, 1979, p. 182

Charles DEFRECHEUX, Joseph DEFRECHEUX, Charles GOTHIER, Anthologie des poètes wallons (…), Liège, Gothier, 1895, p. 81-85

Œuvres principales

Lès dj’vas d’bwès d’à Beaufils, 1873, chanson

Mes treus Marièges, 1881, comédie

A qui l’Fâte ?, 1882, comédie

Œuvres wallonnes, 1883, recueil

Les deux Mon Onkes, 1885, comédie

Bai Prétimps, 1885, cråmignon

Li Manège Cockraimont, 1888, comédie

Li sondje d’à Babilône, 1888, chanson récompensée par la Société de Littérature wallonne

Œuvres wallonnes, 1892, recueil (posthume)

Boverie Dieudonné

Culture, Journalisme, Lettres wallonnes

Liège 9/03/1905, Liège 29/04/1991

Son enfance est marquée par Outremeuse et surtout par son oncle, le poète Joseph Vrindts. Mais à peine ses études primaires terminées, Dieudonné Boverie se lance dans la vie professionnelle, tout en suivant les cours du soir de l’École supérieure pour adultes. Il exerce divers métiers, avant de faire carrière comme reporter, journaliste et écrivain. Bon connaisseur de la langue wallonne, il est tour à tour poète, auteur dramatique et nouvelliste. En français, il est auteur dramatique et touche même à l’essai et à la petite histoire. Clârté d’amoûr, sa première pièce en wallon, a été créée en 1928 ; suivront notamment A Dragon d’ôr, adaptation de La Locandiera de Goldoni, Li papa di s’papa, encore jouée en 1990. En français et en wallon, on lui doit La Peine capitale, téléfilm réalisé d’après le récit d’un résistant évadé ; en français Le bœuf à la mode ; en matière d’histoire et d’essai, Estocades dans les Lettres wallonnes contemporaines, une Histoire de Liège, Les honorables bandits, racontant la Résistance à Liège, Histoire dè Dju d’la, consacré à Outremeuse. Rêvant de donner une suite à La Fleur de Wallonie de Lucien Colson, il propose au Caveau liégeois, en 1954, la réalisation d’un ouvrage de vulgarisation présentant « les grands hommes, apôtres, inventeurs, artistes et événements historiques de Wallonie ». Collaborateur fécond des journaux wallons La Barricade, Le Coq wallon, La Wallonie nouvelle, dans l’Entre-deux-Guerres, il lance plusieurs titres à l’existence éphémère.

Au début des années 1930, Dieudonné Boverie adhère au Mouvement wallon auquel il souhaite apporter une aide volontiers combattive, voir combattante. Durant la seconde occupation allemande, celle de 40-45, sous le pseudonyme de Pol Valdor, il s’occupe de presse clandestine : alors qu’il est employé à la Société d’électricité de Bressoux, il est responsable de la feuille A mon nos Autes et du Perron, et participe à la rédaction de L’Express et des Neuf provinces, tout en adhérant au Front wallon pour la Libération du pays, puis au Front de l’Indépendance. À la Libération, il adhère au Congrès national wallon et participe au congrès wallon d’octobre 1945.

Recruté par le chevalier De Thier en 1947, il entre comme rédacteur à La Meuse. Il s’y rend célèbre par sa chronique quotidienne Autour du Perron : il signe près de 4.500 articles dans les années cinquante et soixante. Il se consacre aussi à la défense du métier de journaliste en tant que vice-président de l’Association générale de la presse belge (Liège-Luxembourg), et en tant que président-fondateur de l’Union provinciale de la Presse clandestine. Secrétaire de l’Académie wallonne du Pays de Liège, il a également présidé le Caveau liégeois pendant vingt-cinq ans.

Candidat du Parti d’Unité wallonne aux élections de 1949, candidat Rassemblement wallon aux élections du 31 mars 1968, il n’est pas en ordre utile pour briguer un mandat, mais il entend ainsi défendre son engagement en faveur de la Wallonie ; il s’occupe de la Commission presse au moment de l’émergence du Rassemblement wallon. Président de la section liégeoise de l’Institut Jules Destrée de 1980 à 1984, il l’anime tout au long des années quatre-vingt. En 1982, il propose – sans succès - la création d’un Club Conscience wallonne, où tous les mouvements wallons se retrouveraient. Dans les dernières années de sa vie militante, il plaidait en faveur de l’indépendance d’un État wallon, étape préalable à un rattachement à la France.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Paul DELFORGE, Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2000, t. I, p. 185-186

Bouny François

Science, Ingénierie

Sainte-Foy-la-Grande 16/05/1885, Watermael-Boitsfort 21/03/1965

Ingénieur, physicien, géomètre et professeur à l’École des Mines de Mons pendant 42 ans, François Bouny a marqué des générations d’ingénieurs actifs dans le développement et l’expansion de l’industrie wallonne au milieu du XXe siècle.

Originaire de Dordogne, descendante des Reclus, la famille gasconne des Bouny s’installe à Bruxelles, au milieu des années 1890, retrouvant ainsi Élisée Reclus qui s’apprêtait à enseigner la géographie comparée à l’École des Sciences sociales de l’Université libre de Bruxelles. À Bruxelles, François Bouny fréquente l’École des Petites Études, tenue par Florence de Brouckère, avant de se préparer, à l’Institut Dupuich, à des études d’ingénieur. À 20 ans, il a achevé, avec brio, sa formation à l’Institut Montefiore, et est ainsi ingénieur diplômé de l’Université de Liège. En 1908, il achève un doctorat en Sciences physiques et mathématiques à l’Université de Gand. Engagé d’abord à l’Institut Dupuich pour former ses anciens professeurs aux sciences nouvelles, Bouny accepte, en juin 1908, d’occuper la chaire de Mécanique rationnelle que lui propose l’École des Mines de Mons.

D’emblée, il apporte aux jeunes étudiants appelés à jouer un rôle dans l’industrie du Hainaut les connaissances les plus pointues de son époque, tout en faisant preuve d’humanisme scientifique. Avant la Grande Guerre, puisant dans les travaux récents de l’École française de Mathématique, il introduit dans l’enseignement de la Mécanique les bases de l’Analyse vectorielle et tensorielle, il développe la graphostatique de l’espace, il enseigne les bases de la photogrammétrie dans son cours de Géométrie descriptive, il crée un cours de Relativité, ainsi qu’une formation en Astronomie adaptée aux besoins des ingénieurs. Quant à son cours de géométrie analytique, il est d’emblée structuré en fonction des théories les plus avancées de son temps.

Pendant 42 ans, le professeur de l’École des Mines – qui a fait de l’aéronautique sa spécialité – va ainsi former une pléiade de jeunes ingénieurs et concourir à la bonne réputation de l’établissement montois, devenu Faculté polytechnique. En deux forts volumes, ses Leçons de Mécanique rationnelle témoignent de la pédagogie d’un savant averti pour qui les mathématiques sont primordiales dans la formation des ingénieurs. Doyen de la Faculté, Bouny crée, dans l’Entre-deux-Guerres, un Laboratoire de Mécanique rationnelle où, par une série d’expériences et d’appareils qu’il a mis au point, le pédagogue entend combattre le faux « bon sens » en privilégiant l’expertise scientifique. Par ailleurs, pendant de nombreuses années, par des conférences publiques, il vulgarise avec succès, au cœur du Hainaut, des théories nouvelles et parfois bien complexes (par ex. la théorie d’Einstein, conférence donnée en 1923).

Durant la Grande Guerre, François Bouny fuit la zone occupée, via les Pays-Bas et, après une longue convalescence due à une grave maladie, rejoint la France où il dirige le service électrique de la Fabrique de Poudre de Sevran jusqu’à l’Armistice ; son frère, Pierre, officier aviateur, accomplit plusieurs missions entre 1914 et 1916. Durant la Seconde Guerre mondiale, suspendu par l’occupant (1941), Bouny fait œuvre patriotique dans la clandestinité. Naturalisé belge depuis 1910, Bouny achève sa carrière à Mons, en 1950, mais, deux ans plus tard, il accepte d’assumer une brève succession en tant que professeur à l’Université libre de Bruxelles, suite au décès inopiné de son ami Émile Allard.

Sources

Les quarante années de professorat de Monsieur François Bouny à la Faculté polytechnique de Mons, Mons, octobre 1948

André JAUMOTTE et Paul GLANSDORFF, dans Biographie nationale, t. 42, col. 82-100

Christophe BRUN, Élisée Reclus, Une chronologie familiale… (1796-2014)

Sa bibliographie complète et la liste des instruments et appareils qu’il a conçus, cfr : Les quarante années de professorat de Monsieur François Bouny à la Faculté polytechnique de Mons, Mons, octobre 1948, p. 52-64

Bonjean Albert

Culture, Littérature

Verviers 28/02/1858, Verviers 06/07/1939

Si des écrivains ont vanté certains coins de Wallonie, Albert Bonjean est le premier chantre des Hautes Fagnes. S’il écrit sur cette région qu’il aime par-dessus tout au monde, il s’en fait surtout le défenseur ; pionnier dans la préservation du patrimoine et de la nature, il est l’un des fondateurs, en 1911, de ce qui deviendra les « Amis de la Fagne ».

Docteur en Droit de l’Université de Liège (1880), Albert Bonjean a fait carrière comme avocat dans la cité lainière dont il est originaire et où il a fait ses humanités, à l’Athénée, sous la conduite notamment du professeur Thill Lorrain qui l’encourageait déjà à l’écriture. Élu bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Verviers à quatre reprises, il prend à cœur la défense de ses clients et ses péroraisons sont respectées. Me Albert Bonjean trouve toutefois son épanouissement profond en parcourant la Fagne voisine, qu’il est capable de traverser de part en part, solidement équipé de vêtements et de souliers appropriés, de réserves alimentaires et de puissantes jumelles. Muni de ses cartes, il sillonne bois, landes et vallées de cours d’eau, s’arrêtant pour transcrire dans ses carnets les notes qui constitueront la substance de nombreux écrits : légendes d’abord, poèmes et romans ensuite.

Si la jeunesse l’empresse de publier un premier recueil de poésie, Les Voix du Cœur, en 1878, il se montre ensuite plus patient, réfléchissant longtemps avant de livrer l’objet de ses méditations. En 1900, il publie Les Phosphorescences et, huit ans plus tard, Bruyères et clarines. En 1895, La Baraque Michel et le Livre de fer inaugure un nouveau genre, suivi par Les Hautes Fagnes. Légendes et profils (1905), puis La Baraque Michel et la Haute Ardenne (1911), voire La Terre natale (1937). Auteur d’une dizaine d’ouvrages publiés entre 1878 et 1939, il est plus fécond encore en matière d’articles : ils paraissent dans de nombreuses revues dont la ligne éditoriale manifeste notamment des sympathies libérales et de l’intérêt pour la Wallonie (Le Guetteur wallon, Almanach wallon en 1923, La Défense wallonne en 1924). Il y décrit essentiellement la nature, ses paysages et ses caractéristiques ; il tire aussi le portrait de personnalités (comme celui de l’abbé Pietkin), raconte des événements (la fin tragique de deux jeunes gens honorés désormais par la Croix des Fiancés), ou peint des scènes de la vie rurale.

Président de l’« Œuvre de la misère cachée », co-fondateur des « Soirées populaires » et du cercle littéraire « Le Caveau verviétois », président de l’Université cinégraphique belge (section de Verviers), il rédige régulièrement des critiques de livres que publient les journaux verviétois L’Union libérale, La Presse et Le Travail. Membre responsable et délégué d’arrondissement du Touring-Club de Belgique (créé en 1895) auquel il apporte aussi des articles pour son magazine, membre effectif de la Commission des Monuments et des Sites, Bonjean se fait le défenseur du patrimoine naturel et bâti, le combattant inlassable contre la pollution urbaine, et l’ami déterminé des sentiers vicinaux. L’avocat a rassemblé la jurisprudence juridique en la matière afin de défendre « les sentiers anciens » qu’apprécie le promeneur. Ardent militant de la préservation de la flore et de la faune, il mobilise aussi l’opinion contre les dangers que fait courir à la nature « l’envahissement de l’industrialisme ».

Co-fondateur du Comité des Défenseurs de la Fagne (26 octobre 1911), il contribue, après l’Armistice, à la naissance de la « Ligue de la Fleur, des Plantations et des Sites », association destinée à l’embellissement de la ville de Verviers, et surtout, à partir de 1922, aux travaux du « comité restreint d’études et de défense du Haut Plateau » (avec Léon Frédéricq, l’abbé Bastin, Louis Pirard, Raymond Bouillenne), destinés à assurer le classement de la Fagne ; il sera nommé président d’honneur des « Amis de la Fagne », lorsque cette asbl est constituée en 1935.

Surnommé de son vivant « l’apôtre de la Fagne », « le Fagnard des Fagnards », « Chantre de la Fagne », il n’eut de cesse d’obtenir la protection intégrale et officielle de la région des Hautes Fagnes et eut la satisfaction de voir ses efforts couronnés par le projet de reconnaissance de la Fagne en réserve nationale.

Sources

Joseph MEUNIER, Le poète Albert Bonjean et son œuvre, dans La Vie wallonne, août 1938, CCXVI, p. 357-374

André VLECKEN, Albert Bonjean. Le Chantre des Hautes Fagnes. Sa vie - son œuvre. 1858-1939, Verviers, Vinche, c. 1941

Benjamin STASSEN, La Fête des Arbres. L’Album du Centenaire. 100 ans de protection des arbres et des paysages à Esneux et en Wallonie (1905-2005), Liège, éd. Antoine Degive, 2005, p. 60

Joseph MEUNIER, Albert Bonjean, dans Biographie nationale, t. 29, col. 314-317

Bulletin de l’Association pour la Défense de l’Ourthe, juin 1932, n°48, p. 106 ; juin 1936, n°96, p. 205-206 ; juillet 1938, n°107, p. 215-218 ; juillet-septembre 1939, n°114, p. 190

R. COLLARD et V. BRONOWSKI, Guide du plateau des Hautes Fagnes, Verviers, éd. des Amis de la Fagne, 1977, p. 303

Paul DELFORGE, Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2001, t. I, p. 168.

Boileau Bernard

Sport, Tennis

Liège 25/05/1959

Avant David Goffin, les frères Rochus, voir Justine Henin et Dominique Monami, Bernard Boileau était le tennisman wallon ayant réalisé le meilleur classement mondial. Dans le tennis moderne, il avait réussi à atteindre le 41e rang ATP en 1983.

Considéré comme l’un des joueurs de tennis les plus doués de sa génération, révélé par le tournoi de l’Espérance (1974), Bernard Boileau réalise des résultats plus que prometteurs en juniors, face à des Lendl et Noah, joueurs de sa génération. En 1978, le citoyen d’Angleur – raquette d’or 1977 – n’a pas vingt ans quand il remporte son premier titre de champion de Belgique : 7 autres succès consécutifs suivront. Forcément propulsé à la tête de l’équipe belge en Coupe Davis, il affronte Ilie Nastase pour son premier match. Ayant disputé 38 matches entre 1977 et 1985 pour la Belgique, il achèvera sa carrière sur un bilan mitigé (20 succès). Transféré au Léopold, à Uccle, l’enfant gâté du tennis belge ne parvient pas à s’imposer sur le circuit international. Entre 1977 et 1986, en simple comme en double, malgré un revers exceptionnel, il n’arrive pas à passer le 3e tour des tournois du Grand Chelem.

De bons résultats cumulés au début de la saison 1983 lui permettent d’atteindre le 41e rang mondial ; mais la suite de sa carrière ne correspondra pas aux espérances suscitées par ses premières prestations ; en l’absence d’un encadrement professionnel, le sportif se détournera de ses priorités.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Jacques HERENG, Carlos DE VEENE, La grande aventure du tennis belge, Lannoo, 2006

http://tennisbelge.forumactif.org/t610-bernard-boileau

http://www.tennis-belge.be/joueurs/joueurs.php?idjoueur=10&player=Bernard-Boileau (s.v. mai 2016)

Bivort Henri (Joseph)

Socio-économique, Entreprise

Jumet 20/09/1809, Jumet 14/01/1880

Un ancêtre papetier, originaire de Namur, avait acquis la concession de plusieurs veines de charbon à Charleroi, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Associé à la famille Puissant notamment, il avait fondé la Société Notre-Dame au Bois de Jumet, mieux connue par la suite sous le nom d’Amercœur. Implantée désormais à Jumet, la famille Bivort y déploie ses activités dans le domaine des mines et du commerce des fers. À la troisième génération, trois fils s’orienteront l’un, Clément (1819-1875) vers le secteur des charbonnages, l’autre, Édouard (1814-1886) vers la prêtrise, tandis que l’aîné, Henri-Joseph, fait fortune dans le domaine de la verrerie, une activité pratiquée à Jumet depuis plusieurs générations.

Associé à l’entrepreneur allemand Auguste Bennert (1811-1884), Henri Joseph Bivort rachète, en 1845, la Société de Charleroi pour la fabrication du Verre et de la Gobeleterie, constituée en 1836 avec le soutien de la Banque de Belgique et qui a été mise en liquidation. Ses installations produisaient déjà du verre au début du XVIIIe siècle et avaient été acquises par la famille Houtart en 1785. Henri Bivort semble avoir appris le métier du verre et franchi patiemment toutes les étapes du métier au sein de ladite Société de Charleroi, avant de la reprendre grâce à la fortune familiale et à l’apport technique de Bennert. Il s’agit par conséquent pour les deux entrepreneurs de donner une nouvelle vie à une activité traditionnelle.

Dans un premier temps, les « Verreries Bennert & Bivort » produisent surtout du verre plat ; beaucoup plus tard, elles s’orienteront dans la fabrication de bouteilles. Attentif aux perfectionnements techniques de son temps, introduisant rapidement l’emploi des fours à gaz, s’occupant personnellement de la formation des ouvriers verriers, Henri Bivort concourt dans les expositions internationales et y reçoit plusieurs prix. À l’occasion de l’exposition internationale de Sidney, où une médaille de bronze est décernée à la verrerie de la Coupe, La Gazette de Charleroi n’hésite pas à écrire que « cet établissement, le plus important du monde entier pour la fabrication du verre à vitre, se maintient parfaitement à la hauteur de sa réputation internationale ».

Après le retrait de Bennert en 1877, Henri Bivort dirige seul la société jusqu’à son décès. Son fils, Joseph (1854-1902), lui succède et donne à la verrerie de la Coupe une expansion plus considérable encore, toujours tournée vers l’exportation. À l’entame du XXe siècle, elle a étendu son implantation au cœur de Jumet, où elle occupe sept hectares de terrain. Continuant à pratiquer le soufflage à la bouche du verre à vitre, un millier d’ouvriers assurent alors une production annuelle dépassant les trois millions de m².

Maître-verrier prospère, chevalier de l’ordre de Léopold pour les services rendus à l’industrie, croix de la Légion d’honneur (1879), conseiller communal catholique de Jumet (1848-1854, 1859-1866), Henri Bivort se fera construire un château à la mesure de sa fortune, entouré d’un vaste parc (1870). Dans le quartier de la Bruhaute, seul le parc – devenu public – a survécu aux outrages du temps.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse, dont La Gazette de Charleroi, 19 janvier 1880, p. 2-3

Jean-Louis DELAET, Clément Bivort, dans Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 55-56

http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=413 (s.v. mai 2016)

Bivort (de la Saudée) Clément

Socio-économique, Entreprise

Jumet 01/10/1819, Fontaine l’Évêque 18/09/1875

Directeur général de la SA Charbonnages de Monceau-Fontaine, Clément Bivort était, au moment de son décès, à la tête de l’une des deux plus importantes sociétés du bassin charbonnier de Charleroi ; avec 9 sièges d’exploitation, elle employait alors 4.000 ouvriers mineurs. Vice-président de l’Association charbonnière des bassins de Charleroi et de la Basse-Sambre, Clément Bivort était par conséquent un patron wallon important au milieu du XIXe siècle et dont l’engagement catholique ne se limitait à la politique.

Un ancêtre papetier, originaire de Namur, avait acquis la concession de plusieurs veines de charbon dans le pays de Charleroi, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Associé à la famille Puissant notamment, il avait fondé la Société Notre-Dame au Bois de Jumet, mieux connue par la suite sous le nom d’Amercœur. Implantée désormais à Jumet, la famille Bivort y déploie ses activités dans le domaine des mines et du commerce des fers. À la troisième génération, trois fils s’orienteront l’un vers la verrerie, un autre vers l’exploitation charbonnière et le troisième vers la prêtrise. L’aîné, Henri-Joseph (1809-1880), fonde la verrerie de la Coupe avec l’entrepreneur allemand Auguste Bennert. Chanoine honoraire de la cathédrale de Tournai, le cadet, Édouard (1814-1886), devient le premier curé de la paroisse de Gohyssart (Jumet) qui va bénéficier des largesses financières de ses deux frères, Henri-Joseph et Clément.

Jeune stagiaire à la division métallurgique de la SA des Hauts Fourneaux, Usines et Charbonnages de Marcinelle et Couillet, Clément est repéré par les cadres de la Société générale : en 1842, il est chargé de la direction de la SA des Charbonnages de Monceau-Fontaine et il ne va cesser d’en accroître la production (en associant la concession du Martinet en 1855 et celle du Bois des Vallées à Piéton vingt ans plus tard) et les bénéfices. Dans le même temps, il exerce aussi la direction de la Société d’Amercœur, propriété relevant pour moitié de sa famille.

Conseiller communal de Monceau-sur-Sambre (1846-1860), puis conseiller provincial du Hainaut, élu dans le canton de Fontaine-l’Évêque (1860-1875), membre du Cercle catholique de Charleroi, Clément Bivort consacre une partie de sa fortune et de son temps à la défense de ses fortes convictions catholiques. Patron paternaliste, il est farouchement hostile aux idées socialistes et agit pour que les œuvres chrétiennes disposent d’un monopole dans l’encadrement moral et matériel de la classe ouvrière. Membre fondateur de la Société Saint-Vincent de Paul à Charleroi (1855), fondateur du cercle ouvrier Saint-François-Xavier, il finance la construction de l’église de Gohyssart, « véritable phare catholique au cœur d’un quartier ouvrier comptant une importante population protestante » (1865), celle d’une école des frères maristes à Jumet (1871), d’une école primaire à Monceau-sur-Sambre (1873) et d’une autre à Forchies-la-Marche.

Membre de la Commission administrative de la Caisse de Prévoyance pour ouvriers mineurs du bassin de Charleroi (1861), il est l’un des fondateurs de la Fédération des Sociétés ouvrières catholiques (1867). À cette occasion, il avait été aidé par un industriel alors installé à Saint-Nicolas-Waes, Gustave de Jaer, qui le pousse à prendre la présidence. C’est chose faite en 1871, année où la Fédération regroupe 40 sociétés et est activement soutenue par Mgr Dechamps, parce qu’elle est un moyen de lutter contre l’influence de l’Association internationale des Travailleurs (AIT). Président de la Fédération de 1871 à son décès, en 1875, Clément Bivort est aussi le vice-président de la Ligue nationale belge. Peu avant sa disparition, il soutenait le projet de créer un nouveau journal catholique à Charleroi.

Disposant d’une solide fortune, Clément Bivort avait acheté l’ancien château de Fontaine-l’Évêque, ainsi que son parc, et avait fait procéder à leur restauration.

Sources

Le journal de Bruxelles, 20 septembre 1875 ; L’Union de Charleroi, Courrier de l’Escaut, 21 septembre 1875 ; Le Bien public, 26 septembre 1875, p. 2

Jean-Louis DELAET, Clément Bivort, dans Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 55-56

Éliane GUBIN et Jean-Pierre NANDRIN, La Belgique libérale et bourgeoise. 1846-1878, dans Nouvelle Histoire de Belgique, Bruxelles, Complexe, 2005, p. 146

Emmanuel GÉRARD et Paul WYNANTS (dir.), Histoire du Mouvement ouvrier chrétien en Belgique, Louvain, LUP, 1994, t. 2, p. 20, Kadoc-Studies 16

http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=413 (s.v. mai 2016)

Bidez Joseph

Académique, Philologie

Frameries 11/04/1867, Gand 20/09/1945

Helléniste distingué, Joseph Bidez accomplit toute sa carrière de professeur à l’Université de Gand, jusqu’au moment où il est contraint d’arrêter son enseignement, lors de la flamandisation de l’institution, au début des années 1930.

Docteur en Philosophie et Lettres de l’Université de Liège (1888), après des études en Philosophie et en Littérature durant lesquelles il rencontre le jeune Albert Mockel, docteur en Droit de la même université (1891), Bidez est précepteur des enfants de Sélys Longchamps au moment où il prépare un troisième doctorat, en Philologie classique cette fois. Il s’est inscrit comme stagiaire chez Me Van Marcke et paraît promis à une carrière d’avocat. Pourtant, il est surtout attiré par l’Antiquité ; il séjourne à Berlin, auprès du professeur Hermann Diel, et y étudie les philosophes grecs ; et en 1894, sa dissertation doctorale à l’Université de Gand sur Empédocle lui donne un troisième titre de docteur qui lui ouvre surtout les portes d’une carrière scientifique. Chargé de cours et professeur extraordinaire (1895), il est nommé professeur ordinaire à l’Université de Gand dès 1907, année où les cours sont dispensés en français.

Après avoir étudié l’époque des origines de la philosophie grecque, Joseph Bidez s’intéresse ensuite aux auteurs grecs de l’époque chrétienne, avant de se consacrer à l’empereur Julien, dit l’Apostat. Auteur d’une biographie de cet empereur romain en 1930, il établit et traduit tous ses textes dans la collection des Œuvres complètes aux Belles Lettres ; on lui doit aussi Les Mages hellénisés, ouvrage écrit en collaboration avec Franz Cumont (1938). Prix Zographos pour sa Vie de Porphyre (mars 1914), il reçoit le Prix décennal pour l’ensemble de ses travaux en 1920. Membre correspondant (1913), puis effectif (1919) de l’Académie de Belgique, correspondant de l’Institut de France, conférencier apprécié, Bidez était membre de nombreuses académies internationales et fut plusieurs fois docteur honoris causa. Ses ouvrages continuent d’être considérés comme des références dans leur domaine.

Historien des religions, spécialiste de la pensée antique, philologue classique, ce collègue de Franz Cumont et de Henri Pirenne, notamment, est un admirateur de la pensée allemande, comme nombre d’intellectuels au XIXe et au début du XXe siècle. Pour lui comme pour eux, l’invasion allemande d’août 1914 est un traumatisme d’autant plus grand qu’il met fin, du jour au lendemain, à des relations de longue date avec des scientifiques allemands. Sous l’Occupation, Bidez rompt un contrat d’édition – signé avant-guerre – avec une maison d’édition allemande ; il refuse aussi de soutenir l’initiative allemande de flamandisation de l’Université de Gand ; il apporte encore sa contribution à plusieurs services de Résistance (L’Action patriotique à Gand ; il est aussi le principal rédacteur du journal L’Autre cloche, dont il était le fondateur).

Après l’Armistice, Joseph Bidez vit avec passion les péripéties qui conduisent à la flamandisation de l’Université Gand et s’engage dans les mouvements favorables au maintien d’un foyer de culture française à Gand. En 1922, il figure parmi les fondateurs de l’École des Hautes Études de Gand, destinée aux étudiants flamands désireux de poursuivre leur formation en langue française. De 1923 à 1940, Joseph Bidez siège à l’Assemblée wallonne ; il y est l’un des délégués de l’arrondissement de Mons. En 1938, il accepte d’être membre du comité d’honneur du premier Congrès culturel wallon qui se tient à Charleroi. En 1933, à la suite de l’adoption des lois linguistiques, ce scientifique de renommée internationale est privé de sa chaire à l’Université de Gand.

Sources

Albert SEVERYNS et Paul MERTENS, dans Biographie nationale, t. 31, col. 78-80

Adolphe LODS, Éloge funèbre de Joseph Bidez, dans Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et des Belles Lettres, Paris, 1945, vol. 89, n°4, p. 476-481

Paul DELFORGE, Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2001, t. I, p. 151