© Gravure du XVIIe siècle par Gérard Edelinck

© Gravure du XVIIe siècle par Gérard Edelinck

Varin Jean

Culture, Sculpture

Liège 06/02/1607, Paris 26/08/1672

Connu comme graveur et médailleur à la cour du roi de France, Jean Varin a fait une carrière prestigieuse à Paris ; il est aussi sculpteur et ses bustes de Richelieu, de Louis XIII et de Louis XIV adolescent contribuent à sa renommée artistique qui en fait l’un des meilleurs représentants de l’excellence du pays wallon au XVIIe siècle. Pourtant, c’est avant tout comme tailleur général des monnaies et comme le réformateur du système monétaire du royaume de France qu’il faudrait présenter ce Wallon qui obtint, en 1650, « ses lettres de naturalisation française ». Un peu à la même époque, une autre famille liégeoise, les Kock, apportait son savoir-faire en matière monétaire dans l’empire germanique et surtout en Suède : Remacle – Marcus – Kock sera « maître des monnaies du royaume de Suède », tandis que Jean Varin accomplira une tâche similaire dans le royaume de France. Il y a là plus qu’une coïncidence.

Au début du XVIIe siècle, le père de Jean Varin qui était originaire de Sedan avait été appelé à Liège, autre ville mosane, par le prince-évêque, comme graveur de coins et de poinçons ; il travaillait à Liège et à Bouillon pour l’évêque, mais aussi à Rochefort et à Cugnon pour le comte de Lowenstein-Rochefort. C’est là que le jeune Jean Varin fait ses premières armes et se trouve mêlé à une grave affaire de fausse monnaie. Cherchant refuge en Angleterre, il est invité à Paris par un Richelieu particulièrement bien informé tant des talents de dessinateur, sculpteur et graveur du jeune Liégeois que de son habileté à mettre au point des machines de son invention. Paris lui ouvre ses portes vers 1626-1627 et cet « étranger » y bénéficiera des faveurs des plus hautes autorités du royaume.

Abjurant la religion protestante dont le comte de Lowenstein était un propagandiste notoire pour la foi catholique dont le cardinal était le garant, cet ancien « braconnier » devient le meilleur « garde-champêtre » du royaume : au service de ses nouveaux protecteurs, il réorganise tout le système monétaire en étant attentif à empêcher tout procédé de faux-monnayage… « Conducteur de la Monnaie du Moulin » dans les années 1630, celui à qui a été confiée la réalisation du sceau de la toute nouvelle Académie française – avec le profil de Richelieu – (1635) devient « graveur et conducteur général » (1642), puis « graveur des sceaux du roy » et « tailleur général des monnaies de France » (1646), et enfin « contrôleur général des poinçons et effigies » (1647). Un article paru dans la Grande Encyclopédie en 1765 vante les perfectionnements exceptionnels apportés par Jean Varin à la frappe de toutes sortes de pièces. L’artisan wallon avait apporté à Paris son savoir-faire, en l’occurrence une innovation technique plus perfectionnée de laminage, à savoir la fenderie (à l’exemple de Marcus Kock en Suède).

« Conseiller et secrétaire du Roy, intendant et ordonnateur des bâtiments royaux, jardins, tapisseries et manufactures » (1656), Varin n’en finit pas d’être honoré sous Louis XIV qui le nomme « Conseiller du Roy en ses Conseils d’État et privé » (1660). Est-ce la consécration ? Toujours est-il qu’en 1665, il est reçu comme membre de l'Académie royale de peinture et de sculpture et que c’est là que ses contemporains saluent son talent et ses efforts pour rendre ses lettres de noblesse à l’art de la médaille de la France. Plus de 250 médailles, pièces de monnaie et jetons portent les coins et poinçons gravés par Jean Varin.

En or, le buste de Richelieu (1642) est considéré comme l'œuvre maîtresse du sculpteur ; c’est aussi l’un des très rares portraits conservés du vivant de Richelieu. Aujourd’hui disparu, le buste original a fait place à des copies qui témoignent des qualités de Varin dont on n’a conservé en fait que très peu de bustes ; mais quel buste ! Celui en bronze de Louis XIII (c. 1643) et un autre de Henri IV, deux en marbre du jeune Louis XIV. Quant à ses tableaux – Varin a réalisé des portraits fort admirés – aucun n’a traversé le temps pour nous en apporter le témoignage.

Sources

Georges de FROIDCOURT, dans Biographie nationale, t. 26, col. 497-501

Georges de FROIDCOURT, Les origines liégeoises de Jean Varin, graveur général des monnaies de France, Bruxelles, 1934

Edmond GLESENER, dans La Vie wallonne, janvier 1930, CXIII, p. 165-173

Nicole DARDING, Jean Varin, de Liège à Paris, dans Mélanges Pierre Colman, Art&Fact, Liège, 1996, n°15, p. 128-130

Marie-Georges NICOLAS-GOLDENBERG, La Vie wallonne, IV, 1975, n°352, p. 193-203

Histoire de la Wallonie (L. GENICOT dir.), Toulouse, 1973, p. 259, 302

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. II, p. 289-290

Jules HELBIG, La Sculpture et les Arts plastiques au Pays de Liège et sur les bords de la Meuse, Liège, 1890, p. 16

Paul Delforge

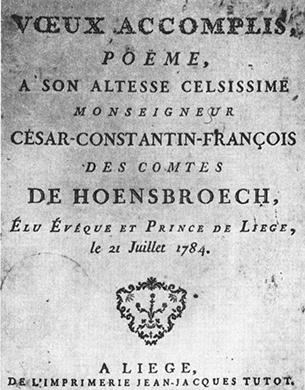

Tutot Jean-Jacques

Culture, Edition

Liège 22/02/1741, Liège 20/09/1794

Propriétaire-fondateur de l’importante papeterie des Polets (créée en 1781), située à Liège sur la Meuse (quartier de la Boverie), Jean-Jacques Tutot est surtout un important imprimeur-éditeur de la place de Liège, constamment à la pointe du progrès dans le dernier quart du XVIIIe siècle : cet entrepreneur compte plusieurs dizaines d’ouvriers sous ses ordres et semble être le propriétaire de 33 presses où il n’hésite pas à faire reproduire tous les ouvrages à succès de son temps. Si le reproche de contrefaçon peut lui être adressé, J-J. Tutot apparaît par ailleurs comme une sorte de précurseur dans la mesure où il invente le genre du périodique contenant des extraits ou des résumés des meilleurs articles de son temps, sous gouverne de vulgarisation. Son titre à succès, L’Esprit des journaux français et étrangers, paraîtra pendant plus d’un quart de siècle sous sa direction et lui survivra (1772-1818). Quant à La Feuille sans titre, qui paraît seulement de février à décembre 1777, il semble s’agir du tout premier journal quotidien publié en pays wallon.

Peu d’informations sur la jeunesse de Tutot nous sont parvenues. Peut-être originaire de Versailles, il pourrait bien être né à Liège où son père, Français, tient commerce. En 1762, Jean-Jacques Tutot apparaît en tout cas comme ouvrier-imprimeur. En 1765, il est à Maastricht, où il tient une boutique. Ensuite, profitant de l’importante clientèle qui se rend à Spa, il y installe un commerce qu’il ouvre durant la saison thermale, tandis que le reste du temps le voit occupé à Liège. En 1767, il s’établit dans la capitale de la principauté comme libraire, et se spécialise dans le commerce des ouvrages français de son temps. Par son mariage avec la fille d’un imprimeur liégeois, Jean-Jacques Tutot ajoute une corde à son arc. Outre des livres de religion, il se fait éditeur de presse. Bénéficiant du vent de liberté et tolérance qui souffle durant le règne (1772-1884) du prince-évêque François-Charles de Velbrück, il multiplie l’édition de périodiques : L’Esprit des journaux français et étrangers (1772), Le Journal historique et politique (1772-1791), L’Indicateur (1773), La Feuille sans titre (1777), La Feuille du jour (1784), Le Cabinet des modes (1785-1787), Le Nouvelliste impartial (1788-1789) à la durée de publication variable.

Ainsi L’Esprit des journaux connaît-il quelques difficultés avec le gouvernement liégeois en dépit de l’esprit d’ouverture qui s’affiche en principauté, si bien que J-J. Tutot se tourne vers Bruxelles, où il obtient le privilège de le publier et d’établir une partie de son matériel d’imprimeur. Le journal revient à Liège en 1775 ; Tutot a alors engagé le docteur L-F. de Lignac, qui a pratiqué la médecine à Lille, mais qui est aussi l’auteur d’un roman à succès, ainsi que le chanoine liégeois Outin du Val des Écoliers qui sera chargé de traduire des textes allemands. Entouré de journalistes français pour la plupart, de Lignac devient le rédacteur en chef du Journal qui alterne « pillage littéraire » et textes originaux, tout en ouvrant une large tribune aux productions des « savants » wallons et en donnant échos aux doctrines des Encyclopédistes. Discrètement, Tutot imprime aussi « les livres les plus licencieux et les plus pernicieux », selon certaines opinions… Publié régulièrement à Paris à partir de 1782, le journal reviendra à Liège en 1793. Membre fondateur avec Hyacinthe Fabry de la Société typographique de Liège (1783), il tente de publier une contrefaçon de L’Encyclopédie méthodique sans rencontrer le succès.

Membre fondateur de la Société d’Émulation (1779-1792), l’éditeur-imprimeur, directeur d’une papeterie moderne et « patron de presse » à succès a tôt fait de constater, malgré ses initiatives commerciales, que Constantin de Hoensbroeck, successeur de Velbrück en 1784, ne partage pas les mêmes idées politiques. Jean-Jacques Tutot semble en sympathie avec les patriotes liégeois ; membre de leur parti, il lance, en 1789, un nouveau titre, Le Journal patriotique, qui en témoigne : le premier numéro paraît le 22 août ! Dans le même temps, l’homme d’affaires édite aussi le Journal philosophique et chrétien (1790), ainsi que le Recueil des représentations, protestations et réclamations faites à S.M.I. par les représentants et états des Pays-Bas autrichiens, la compilation de l’abbé Feller (1787-1789). Mais son engagement aux côtés des révolutionnaires liégeois n’est pas douteux ; il n’hésite à imprimer plusieurs feuilles patriotiques radicales.

Resté à Bruxelles en 1791, il bénéficie de la clémence de la première restauration autrichienne (janvier 1791-novembre 1792), obtenant l’autorisation de poursuivre l’édition de L’Esprit des journaux, mais en acceptant de soumettre les textes à la censure. Rentré à Liège à la suite des armées de Dumouriez, il travaille à la mise en place de nouvelles institutions et au rattachement du pays liégeois à la France. Responsable de l’Imprimerie patriotique de Liège, il publie le Bulletin du département du pays de Liège. Cet engagement lui vaut condamnation et le contraint à suivre les chefs de l’insurrection liégeoise lors de la seconde restauration du gouvernement épiscopal liégeois (printemps 1793). Tout en réussissant à installer à Paris une « Imprimerie patriotique des Républicains, Tutot et fils », il fait partie des modérés dans le comité des Liégeois et Belges réfugiés dans la capitale de la Révolution. Après son séjour parisien (1793-1794), il retrouve Liège où il arrive sur les pas des Français durant l’été 1794 et y meurt dans des circonstances inconnues, le 20 septembre 1794. Sa veuve et ses enfants tenteront de poursuivre ses affaires.

Sources

Daniel DROIXHE (éd.), L’esprit des journaux. Un périodique européen au XVIIIe siècle, Actes du colloque « Diffusion et transferts de la modernité dans L’Esprit des journaux organisé par le groupe d’étude du XVIIIe siècle de l’Université de Liège, Bruxelles, ARLLFB/Le Cri, 2009

Pierre GILISSEN, Jean-Jacques Tutot, imprimeur, libraire et éditeur au Pays de Liège à la fin du XVIIIe siècle, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, 2007, t. CXIII, p. 133-200

Paul VERHAEGEN, dans Biographie nationale, t. 25, col. 856-858

http://data.bnf.fr/14489344/jean_jacques_tutot/ (novembre 2014)

Robert HALLEUX, dans Freddy JORIS, Natalie ARCHAMBEAU (dir.), Wallonie. Atouts et références d’une région, Namur, 1995

Marcel FLORKIN, dans La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. II, p. 370-371

La Vie wallonne, novembre 1921, n°15, p. 124

Michel HANNOTTE (dir.), Journaux et journalistes liégeois au temps de l’Heureuse Révolution, catalogue de l’exposition La Plume et le Plomb, Liège, 1989

Paul Delforge

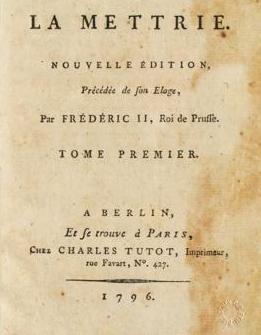

Tutot Charles

Culture, Edition

Liège entre 1768 et 1771, Paris ( ?) première moitié du XIXe siècle

Ayant appris le métier d’imprimeur-libraire dans le sillage de leur père, Jean-Jacques Tutot, ses fils l’aident d’abord dans ses entreprises, avant de se lancer seuls dans la vie. Génial entrepreneur, patron de presse, propriétaire de L’Esprit des Journaux, Jean-Jacques Tutot n’avait pas choisi la voie plus facile en cette période politiquement troublée ; migrant entre Liège, Herve, Bruxelles et Paris, selon les humeurs des princes et les événements, le père Tutot connaît des moments difficiles à la fin des années 1780 et Charles, son fils aîné, opte alors pour le métier des armes. La veille de l’abolition des privilèges à Paris, le jeune homme devient « enseigne au régiment de Liège » ; « l’heureuse Révolution liégeoise du 18 août » le pousse définitivement dans les rangs des révolutionnaires quand il s’embrigade parmi les gens d’armes de Fyon (juillet 1790). Lieutenant en second, il n’a guère le temps de faire ses preuves ; la restauration autrichienne le renvoie dans le giron familial et à ses activités d’imprimerie.

À Bruxelles d’abord, à Paris ensuite, Charles Tutot oublie vite le métier des armes et contribue à l’installation de l’« Imprimerie patriotique des Républicains, Tutot et fils » (1793). Le décès du patriarche en 1794 précipite le destin de sa veuve (Marie Adélaïde Painsmay) et de ses fils. Faisant face au monopole des imprimeries qui détiennent l’édition des lois et actes administratifs, Charles Tutot tente de se montrer à la hauteur de la réputation familiale. Mais les temps sont durs et les risques grands : durant les premiers mois de 1797, il fait paraître à Paris un quotidien, Le Déjeuner, dont certains articles valent à Tutot d’être accusé de royaliste et un court « transfert » sur l’île d’Oléron ; de retour à Paris, il se lance dans la publication de L’Ami des Arts, journal de littérature et de politique (novembre 1797). Si le succès est loin d’être au rendez-vous et l’expérience éphémère, le journal du fils Tutot entre dans l’histoire comme étant le tout premier quotidien littéraire français. L’esprit wallon d’innovation reste la marque de fabrique des Tutot, mais le père, Jean-Jacques, reste le plus illustre représentant de la famille. Par la suite, Charles Tutot imprime principalement des pièces de théâtre avant que l’on perde sa trace aux alentours de 1799.

Charles avait un frère, Louis, qui se lancera aussi dans le métier d’imprimeur, ainsi qu’une sœur, Lambertine, qui épouse, en 1795, Hyacinthe Jacques Fabry, l’un des fils de Jacques-Joseph Fabry.

Sources

Daniel JOZIC, « L’Esprit des journaux » entre tourmente et désespérance (1793-1800), dans Daniel DROIXHE (éd.), L’esprit des journaux. Un périodique européen au XVIIIe siècle, Actes du colloque « Diffusion et transferts de la modernité dans L’Esprit des journaux organisé par le groupe d’étude du XVIIIe siècle de l’Université de Liège, Bruxelles, ARLLFB/Le Cri, 2009, p. 216-234 en particulier p. 226, note 12

Pierre GILISSEN, Jean-Jacques Tutot, imprimeur, libraire et éditeur au Pays de Liège à la fin du XVIIIe siècle, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, 2007, t. CXIII, p. 200

Paul VERHAEGEN, dans Biographie nationale, t. 25, col. 856-858

Michel HANNOTTE (dir.), Journaux et journalistes liégeois au temps de l’Heureuse Révolution, catalogue de l’exposition La Plume et le Plomb, Liège, 1989

http://www.idref.fr/080223583 (s.v. décembre 2014)

Paul Delforge

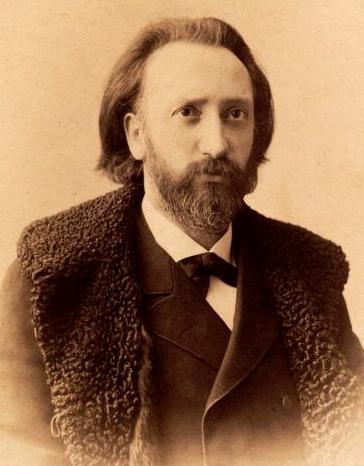

Thompson César

Culture, Musique

Liège 18/03/1857, Bissone (Suisse) 22/08/1931

Parmi la pléiade de violonistes virtuoses formés dans la tradition de l’école liégeoise figure en bonne place César Thompson. Il est l’un des maillons de cette longue chaîne dont François Prume, Henri Vieuxtemps et Eugène Ysaÿe sont les figures les plus connues et qui assurent la notoriété de cette école wallonne du violon.

Originaire du plateau de Herve comme Sylvain Dupuis son contemporain, César Thomson est un enfant prodige ; avec Dupuis qui jouait du piano, il constituait un duo qui animait les salles communales et paroissiales du pays de Liège. Véritable vedette, Thomson avait scénarisé ses représentations : il terminait son concert par la Fantaisie sur Moïse de Paganini ; le violoniste faisait alors sauter d’un coup d’ongle la quatrième corde de son instrument ; malgré « l’incident » technique, le musicien poursuivait son interprétation, sans ciller. Le moment était évidemment fort attendu par le public. De ses multiples concerts devant tous les publics, Thomson retire un savoir-faire et une maîtrise qu’il perfectionne sans cesse. Car s’il sait qu’il possède un don, l’élève de Jacques Dupuis (1830-1870), mais aussi de Hubert Léonard et de Henri Vieuxtemps cultive heureusement ce que la nature lui a offert.

Médaille de vermeil du Conservatoire de Liège (1869), il sera plébiscité sur les scènes suisses, italiennes et allemandes, après avoir été acclamé partout où il se produisait en pays wallon. Quand César Thompson, Martin Marsick, Eugène Ysaÿe et Rodolphe Massart – génération dorée – se produisent ensemble sur une scène liégeoise, la quintessence de la musique est alors rassemblée pour le plus grand bonheur d’un public wallon composé de mélomanes avertis.

Professeur de violon au Conservatoire de Liège de 1882 à 1897, César Thomson quittera la cité ardente pour Bruxelles, où il remplace Eugène Ysaÿe comme professeur au Conservatoire, avant de gagner les États-Unis après la Première Guerre mondiale. Soliste à Berlin (1879-1881), deux ans avant que l’orchestre Bilse devienne l’orchestre philharmonique de Berlin, premier violon de son propre quatuor à cordes (1898), compositeur, Thomson s’est fait l’interprète d’œuvres alors méconnues de Paganini et a contribué à la revalorisation d’œuvres de l’école italienne. On le trouve d’ailleurs plus souvent cité dans les dictionnaires italiens comme dans la production francophone.

Sources

Musée des Beaux-Arts, Exposition Le romantisme au pays de Liège, Liège, 10 septembre-31 octobre 1955, Liège (G. Thone), s.d., p. 187

http://www.ricercamusica.ch/dizionario/503.html (s.v. octobre 2014)

http://www.wittert.ulg.ac.be/expo/19e/album/578_violonistes.html (s.v. octobre 2014)

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. III, p. 398 ; t. IV, p. 351

Edmond GLESENER, La Vie wallonne, 15 août 1939, CCXXVII, p. 333-336

Eric CONTINI, Une ville et sa musique: les concerts du Conservatoire royal de musique de Liège de 1827 à 1914, Liège, Mardaga, 1990, p. 184

Paul Delforge

Thily Anne

Fonction publique

Hannut 13/10/1937

Après avoir nommé à Liège, en 1979, le plus jeune procureur général du pays en la personne de Léon Giet, le ministre de la Justice nommait, le 30 mai 1996, pour le remplacer, la première femme procureur général en la personne d’Anne Thily.

Diplômée de l’Athénée de Hannut, elle s’intéresse d’abord aux Mathématiques, avant de s’orienter vers le Droit. Licenciée en Droit de l’Université de Liège (1962), assistante en Droit et Gestion des Affaires, elle prête d’abord serment comme avocate, devient juge suppléant au Tribunal de Commerce de Liège (1968), avant de se mettre ensuite totalement au service du ministère public. Épouse de l’avocat Max Hoge, elle fait toute sa carrière à Liège. En 1970, elle est nommée substitut du procureur du roi, ensuite premier substitut (1980), substitut auprès du procureur général près de la Cour d’Appel de Liège (1982) et « avocat général » en 1984. En mai 1996, elle succède à Léon Giet et se voit chargée au plus haut niveau de la politique criminelle liée à la moitié de la Wallonie (les provinces de Liège, Luxembourg et Namur sont de son ressort qui s’étend le long de quatre frontières) ; sous ses ordres se trouvent 9 arrondissements, 9 parquets, 9 procureurs du roi. Elle exerce cette fonction jusqu’au 31 octobre 2004.

D’emblée, elle affiche sa détermination à liquider les arriérés judiciaires et à remettre de l’ordre dans l’ancien bâtiment des princes-évêques. L’inculpation et la condamnation de l’avocat général Franz-Joseph Schmitz (escroquerie et corruption) puis de l’avocat général Marc de la Brassinne (faux et usage de faux) en témoignent. Mais le dossier le plus médiatique dont elle doit d’emblée s’occuper est celui de l’Affaire Dutroux.

À la différence de son prédécesseur qui était devenu une personnalité régulièrement exposée dans les médias, la nouvelle « procureur générale près de la Cour d’Appel de Liège » rétablit une distance certaine entre la sphère publique et la sphère judiciaire. Dès son entrée en fonction (1996) et plus tard encore, notamment en décembre 1998, devant la Commission parlementaire chargée de déterminer les dysfonctionnements du système judiciaire, elle dit sa volonté de boucler les enquêtes dont elle la charge promptement et de permettre à un jury d’assises de rendre justice. Le procès des instigateurs du meurtre d’André Cools a lieu à la Cour d’Assises de Liège (automne 2003) ; quant au procès Dutroux, il a lieu à Arlon au printemps 2004.

Anne Thily héritera encore de l’Affaire Fourniret avant de mettre un terme à sa carrière le 1er novembre 2004. Suite aux réformes de la Justice, c’est le Conseil supérieur de la Justice qui désigne son successeur, Cédric Visart de Bocarmé, pour un mandat limité à 7 années.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse, en particulier Le Soir et la Nouvelle Gazette du 26/10/2004

Paul Delforge

© Anne-Josèphe Théroigne. Détail extrait de l’eau-forte Les couches de Mr Target, anonyme [Webert], [fin novembre 1791] © Musée Carnavalet (inv. G.25626)

© Anne-Josèphe Théroigne. Détail extrait de l’eau-forte Les couches de Mr Target, anonyme [Webert], [fin novembre 1791] © Musée Carnavalet (inv. G.25626)

Théroigne Anne-Josèphe

Révolutions

Marcourt 13/08/1762, Paris 08/06/1817

Ardente militante républicaine, grande avocate de la cause des femmes, Anne-Josèphe Théroigne est une figure étonnante de cette période politique intense que constitue le tournant historique des années 1789 à 1794.

C’est à Marcourt, dans le duché de Luxembourg, que naît en 1762 le premier enfant d’un couple de paysans ni riches ni pauvres, mais simplement attachés à leur terre. C’est une fille. Les Terwagne l’appelleront Anne-Josèphe. Ils ne lui donneront aucune éducation particulière ; ce n’est qu’une fille, et son statut, à l’époque, ne lui offre aucun autre débouché que d’être utile aux tâches domestiques et à assurer des descendants à l’homme qui l’épousera. Très tôt, elle perd sa maman et son père fait un nouveau mariage. Envoyée un temps chez des parents installés à Liège, la jeune fille finit par couper tous liens avec sa famille et part à l’aventure. Servante dans une maison bourgeoise de la principauté, elle devient dame de compagnie, à Anvers, auprès d’une riche femme du monde, qu’elle accompagne en Angleterre (1782), où une autre vie l’attend. Elle a vingt ans. Elle apprend à aimer la culture et elle rêve de devenir cantatrice. Londres, Paris, Naples, Gènes, Rome sont autant de villes et de rencontres, dont les péripéties varient selon ses biographes. La jeune fille semble courtisée, mais elle est surtout indépendante. Au printemps 1789, elle est à Paris. Après la vie de bohème, voici le temps de la politique.

Aux premières loges des événements qui s’y déroulent, elle se passionne pour la Révolution, emménage à Versailles pour pouvoir se rendre rapidement dans les tribunes de la salle où se réunit l’Assemblée nationale et constituante. Depuis le pourtour, elle assiste aux débats, notamment lors de l’adoption de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ; depuis les tribunes, elle a l’impression de participer à la vie politique, se faisant remarquer par ses applaudissements et ses exclamations. Les 5 et 6 octobre 1789, c’est la fameuse marche des femmes, de Paris à Versailles : la famille royale est contrainte de quitter le château et de s’installer à Paris ; surtout, le roi est obligé de signer la Déclaration des Droits et le décret marquant la fin des privilèges. L’Assemblée nationale déménage et Théroigne la suit s’installant elle aussi à Paris. Elle y fréquente les assemblées de district où on discute politique ; chose inouïe, elle y prend même la parole, proposant que l’on construise un bâtiment permanent, où se réunirait l’assemblée nationale ; ce Parlement serait construit à la place de la Bastille. Elle fonde aussi le premier club révolutionnaire populaire et mixte de Paris ; elle contribue encore à la fondation de ce qui deviendra le club des Cordeliers ; elle côtoie personnellement Danton, Desmoulins, Marat et bien d’autres.

Pour diverses raisons, elle quitte Paris en mai 1790 et revient vivre à Marcourt, puis à Liège. C’est là qu’en janvier 1791 elle est enlevée par des émigrés nobles français : on l’accuse d’espionnage, d’avoir été à la tête de la marche des femmes et de bien d’autres crimes invraisemblables ; elle est remise aux autorités autrichiennes, et enfermée dans une prison-forteresse dans le Tyrol, à Kufstein. Un fonctionnaire autrichien qui veille sur elle résume bien les accusations du moment qui pèsent sur elle : « Mlle Théroigne prêche le démocratisme » ! Finalement innocentée, elle rencontre l’empereur d’Autriche, Léopold II, en personne, à Vienne. Elle est libérée après plusieurs mois de détention et revient dans les Pays-Bas, mais peu de temps.

En janvier 1792, elle est à Paris où elle est portée en triomphe par les patriotes désireux de mener la guerre contre les Autrichiens. On la surnomme l’amazone de la liberté. Elle reçoit carte blanche pour mobiliser dans les quartiers, y compris auprès des femmes. Elle prononce alors un discours, célèbre, où elle appelle les femmes à briser leur chaîne, à s’armer et à se délivrer de tout ce qui les oppresse (C’est le discours des Minimes). Alors qu’on lui prête d’avoir formé un bataillon de femmes portant des piques, ses « amis » s’inquiètent ; ils s’inquiètent de sa liberté de ton ; ils s’inquiètent du message d’égalité entre les sexes qu’elle défend avec ardeur ; ils s’inquiètent de la révolution qu’induit dans la vie de tous les jours le discours que Théroigne tient auprès des femmes ; comme ses ennemis, ses amis l’incitent à se taire. Le 10 août 1792, elle participe néanmoins au coup de grâce porté par la Révolution contre la monarchie ; en septembre, la République est proclamée. On perd alors quelque peu sa trace, puis elle réapparaît en mai 1793, quand elle publie un placard, une affiche politique collée sur les murs de Paris : une fois encore, elle tient un discours féministe remarquable.

Quelques jours plus tard, elle est physiquement battue par une bande de femmes qui veulent l’empêcher de gagner les tribunes de la Convention. Cet épisode donnera naissance à quantité d’interprétations et de descriptions scabreuses, alors qu’il a une portée politique indéniable ; pour Mlle Théroigne, les femmes ont le droit de s’occuper de la vie publique, de la justice, de l’éducation civique, à l’égal des hommes.

En juin 1794, quelques jours avant Thermidor et la chute de Saint-Just et Robespierre, elle est arrêtée dans des circonstances étonnantes ; pour discréditer son action politique, on a longtemps affirmé qu’elle était malade, hystérique, folle quoi. Aucun document d’archive ne permet de dire que Théroigne était déjà folle au moment où on l’a enfermée, en prison d’abord, dans des hôpitaux ensuite. Forcément, sans confondre les causes avec les conséquences, ce sont ses conditions de captivité qui lui feront perdre la tête. Le prétexte de la folie comme méthode d’exclusion politique ne tient plus aujourd’hui. Quand, en 1817, après 23 ans d’enfermement, l’avocate de la liberté pousse son dernier soupir, elle a 55 ans et elle laisse derrière elle les traces tangibles de son engagement féministe.

Toujours, par son comportement, par ses paroles ou ses rares écrits, elle s’est préoccupée d’égalité, de liberté, bref des droits de l’homme, ce dernier terme signifiant pour elle aussi bien les hommes que les femmes. C’est ce que lui a appris la lecture de la Déclaration des Droits adoptée en août 1789. C’est par conséquent une surprise pour elle de constater que les droits ne s’appliquaient pas à sa personne, parce qu’elle était femme. Et plutôt d’attendre que quelqu’un lui attribue ses/ces droits, elle va considérer qu’ils sont à elle et se comporter en citoyenne. Ce sont les obstacles qu’elle rencontre alors, ses succès mais surtout ses échecs qui permettent de comprendre le féminisme pionnier et si singulier d’Anne-Josèphe Théroigne. On évitera de lui accoler ce nom à particule, « de Méricourt », que lui avaient attribué ses ennemis politiques.

Sources

Paul Delforge, Citoyenne Anne-Josèphe Théroigne. Pionnière du féminisme (1789-1794), Namur, Institut Destrée, 2022, coll. « Notre Histoire » n°14

Helga Grubitzsch, Roswitha Bockholt, Théroigne de Méricourt. Die Amazone der Freiheit, Centaurus, 1991

Élisabeth Roudinesco, Théroigne de Méricourt : une femme mélancolique sous la Révolution, Paris, Le Seuil, 1989, coll. Fiction & Cie

Félix Magnette, dans Biographie nationale, 1926, t. 24, col. 760-768

Félix Magnette, Théroigne de Méricourt, la belle Liégeoise. Légendes littéraires et réalité historique, dans Wallonia, XXIe année, mars 1913, p. 163-187

Léopold Lacour, Trois femmes de la Révolution : Olympe de Gouges. Rose Lacombe, Théroigne de Méricourt, Paris, 1900

Marcellin Pellet, Étude historique et biographique sur Théroigne de Méricourt, dans les Variétés révolutionnaires, 3e série, Paris, 1890

Paul Delforge

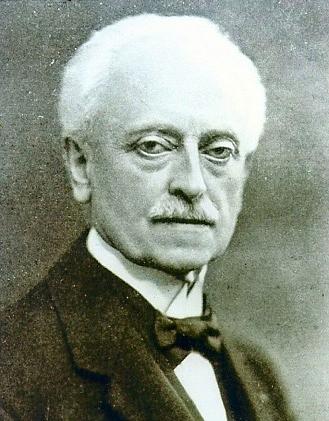

Stiernet Hubert

Culture, Littérature

Waremme 05/07/1863, Laeken 31/12/1938 (ou 01/01/1939)

Pour l’auteur de Haute Plaine et du Roman du tonnelier, les années 1920 sont celles de la gloire : un volume anthologique lui est consacré par l’Association des Écrivains belges (1923) ; il est élu à l’Académie de langue et de littérature françaises, l’Académie Destrée (1925) ; il est reçu officiellement par les autorités communales de Waremme (1927) ; il est fêté par les Amis de l’Art wallon (1930) et le prix de la Société d’Encouragement à l’Art wallon lui est décerné en 1930.

Aîné d’une famille de sept enfants, dont le père est tailleur de vêtements, Hubert Stiernet a accompli ses études primaires et secondaires à Waremme, avant d’entrer à l’École normale de Huy (1879) et d’achever sa formation à Gand, où les cours sont donnés en français et où il décroche son diplôme de régent littéraire (1884). D’abord précepteur, il entame sa carrière d’enseignant à Renaix (1886), avant d’être désigné à Laeken, à l’École moyenne, comme professeur de français. Il s’installe alors à Bruxelles et, en 1907, il est nommé directeur de l’École moyenne de Schaerbeek, fonction qu’il exerce jusqu’en 1924, hormis les années d’occupation allemande au cours desquelles son hostilité à la politique de flamandisation de l’enseignement lui vaut d’être révoqué.

L’écrivain, quant à lui, s’est manifesté dès la fin des années 1880, par une production variée : romans, contes pour enfants, poète, il fleurte avec le romantisme, s’essaye au fantastique, publie dans la revue symboliste La Wallonie, mais surtout, ce qu’il lui réussit le mieux, il raconte, dans un genre réaliste, les aventures de personnages que lui inspire la rue du Pont, la rue de sa maison natale. À l’occasion de ses nombreux déplacements professionnels qui le ramènent à Waremme, Stiernet a fait la connaissance de l’écrivain Hubert Krains ; ce dernier favorisera le chemin littéraire de son homologue hesbignon. Comme Krains, Stiernet mettra en scène « les gens de chez lui » qu’il décrira d’autant mieux qu’il en sera éloigné. Ses multiples voisins, on les retrouve dans les six nouvelles Haute Plaine (1911), dans Le récit du berger et Le roman du tonnelier (1921 et 1922), ainsi que dans son dernier opus, Par-dessus les clochers (1931). Quant au Roman du tonnelier – une histoire d’amour triste –, il est généralement considéré comme l’œuvre majeure d’un Stiernet. Celui qui signe encore des Contes à la nichée (1909) est rangé parmi les écrivains régionalistes wallons en raison de l’importance qu’il accorda au folklore waremmien, à ses habitants et à sa manière « d’idéaliser sa Hesbaye ».

Sources

Histoire de la Wallonie (L. GENICOT dir.), Toulouse, 1973, p. 401

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. II, p. 422 ; t. IV, p. 238

La Vie wallonne, 1980, n°369, n° spécial « millénaire », p. 359-376

Maurice JOACHIM, Hubert Stiernet, dans Nouvelle Biographie nationale, t. IV, p. 372-374

Lionel JONKERS, 1914-2014. Cent ans de mayorat à Waremme, s.l., s.d. [2014] p. 125

http://www.arllfb.be/composition/membres/stiernet.html (s.v. novembre 2014)

Paul Delforge

Stassen Jean-Philippe

Culture, Bande dessinée

Liège 14/03/1966

En recevant le Prix 1993 de la critique décerné dans le cadre du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême, pour l’album Le bar du vieux Français, réalisé avec Denis Lapière, Jean-Philippe Stassen se voyait consacré par ses pairs alors qu’il n’avait pas atteint la trentaine. Le risque d’être l’auteur d’un seul album allait très vite s’estomper. Travaillant seul à la fois le scénario et le dessin, Jean-Philippe Stassen impose une griffe très particulière dans le monde du « Neuvième Art », loin des paillettes, en s’inspirant d’un vécu partagé entre Liège et l’Afrique. Deogratias (2000) s’est imposé comme un album culte en traitant du génocide rwandais.

Bourlinguant entre un premier récit dans L’Écho des Savanes et la véritable expérience de l’Afrique qu’il parcourt du Sénégal au Maroc, en passant par le Rwanda, le Burundi ou le Mali, Stassen partage son ressenti avec Denis Lapière et les deux jeunes « bédéistes » wallons signent Bahamas et Bullwhite avant d’être multi-récompensés pour Le Bar du Vieux Français (1992). Poursuivant seul à la fois au scénario et dans un style graphique très personnel, Stassen ne va cesser d’inscrire son œuvre dans un environnement contemporain, plongeant ses personnages dans des situations où il faut affronter la réalité concrète de l’existence. En 1998, contrairement à ce que laisserait paraître le titre de son album Louis le Portugais, l’action se déroule principalement à Liège ; il s’agit là de son premier scénario et de son premier titre chez Dupuis. Avec Thérèse, en 1999, il retourne en Afrique au travers de ses personnages. Profondément choqué par le génocide rwandais, Stassen témoigne de son engagement dans Déogratias puis Pawa, introduisant dans le genre de la bande dessinée le style « essai pamphlétaire ». En 2005, il s’établit au Rwanda pendant plusieurs mois, pour entrer dans le Cœur des ténèbres de Joseph Conrad.

Alternant son travail graphique entre ses propres scénarios et des adaptations littéraires très libres, il inscrit plusieurs titres chez Futuropolis et s’oriente de plus en plus vers la bande dessinée reportage, non pas à la manière de Tintin, loin de là, mais plutôt en tant que « reporter de guerre », en tant que témoin des événements qui affligent certaines régions d’Afrique ; ses documents/reportages paraissent dans le magazine trimestriel XXI.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/jean-philippe-stassen-16070.php

http://www.dupuis.com/servlet/jpecat?pgm=VIEW_AUTHOR&lang=FR&AUTEUR_ID=51

http://www.bandedessinee.cfwb.be/index.php?id=10361 (s.v. octobre 2014)

Oeuvres principales

Bahamas, 1988

Bullwhite, 1989

Le Bar du vieux Français, t. I et II, 1992, 1993

Louis le Portugais, 1998

Thérèse, 1999

Déogratias, 2000

Pawa : Chronique des monts de la Lune, 2002

Les Enfants, 2004

Nous avons tué le chien teigneux, (illustration du texte de Luís Bernardo Honwana), 2006

Cœur des ténèbres (édition illustrée et commentée du texte de Joseph Conrad, avec Sylvain Venayre), 2006

Les visiteurs de Gibraltar, 2008

L'étoile d'Arnold, 2010

L'Île au trésor (sur un scénario de l’historien Sylvain Venayre, très librement adapté du texte de Robert-Louis Stevenson), 2012

Les revenants, 2012

Belge Congo, 2013

L'école de l'art, 2014

Paul Delforge

Smits Jean Joseph

Culture, Edition, Révolutions

Liège 1756, Paris 1806

Dans la diffusion des idées philosophiques au pays de Liège dans les années 1780, l’imprimeur Jean Joseph Smits joue un rôle important dans l’ombre du journaliste Pierre Lebrun. Sans aucun doute, Smits apporte une contribution matérielle très grande à l’Heureuse Révolution liégeoise du 18 août 1789 et à la fin de l’Ancien Régime. Poursuivant ses activités professionnelles à Paris, il sera, en 1798, l’éditeur-imprimeur de la 5e édition du Dictionnaire de l’Académie française.

Sans doute Jean-Joseph Smits et Pierre Lebrun se sont-ils rencontrés lorsqu’ils travaillaient tout deux pour le puissant imprimeur-éditeur et patron de presse liégeois Jean-Jacques Tutot. C’était au début des années 1780. Sans doute, les deux « employés » eurent-ils envie en même temps de voler de leurs propres ailes. Aussi les deux s’associent-ils durablement. Jacques Joseph Smits semble posséder ses propres presses, à Liège, sans que l’on sache depuis quand. Ensemble, ils fondent le Journal général de l’Europe (printemps 1785). Imprimé à Liège et publié à Herve, le journal est diffusé aussi bien dans la principauté de Liège, que dans les Pays-Bas autrichiens et les Provinces-Unies.

Quand le Journal général de l’Europe subit les foudres du prince-évêque Constantin de Hoensbroeck pour avoir soutenu ses opposants dans l’Affaire des Jeux de Spa, Smits et Lebrun trouvent refuge à Herve, dans le duché de Limbourg, où Smits rachète du matériel d’imprimerie (août 1786). En dépit de l’hostilité et des mesures prises contre eux par les États de Brabant et de Hainaut, Smits poursuit sa collaboration avec Lebrun jusqu’au moment où éclatent les révolutions liégeoise et brabançonne. Si Lebrun opte davantage pour la politique, Smits, qui a repris ses activités d’imprimeur à Liège (octobre 1789) et poursuit la publication du Journal général de l’Europe, obtient des commandes des nouvelles autorités révolutionnaires. Mais la restauration autrichienne le pousse à se réfugier à Paris ; Smits y poursuit ses activités professionnelles, dont la publication du Journal jusqu’en août 1792 : à partir du tome X, son nom remplace celui de Pierre Lebrun.

Associé aux travaux du Comité révolutionnaire des Belges et des Liégeois réunis, il devient le secrétaire de ces réfugiés qui rentreront au pays dans la foulée des armées de Dumouriez. Pendant les années troubles de 1792 à 1795, on perd quelque peu la trace de J-J. Smits : rentre-t-il à Liège, avant de revenir à Paris ? Il évite en tout cas le sort de Pierre Lebrun qui, ancien ministre des Affaires étrangères sous les Girondins, passe sous la guillotine (décembre 1793).

En 1795, il reçoit une commande importante de la Convention : l’édition et l’impression du Dictionnaire de l’Académie française. Comme l’Académie n’existait plus depuis quelques années, ils seront nombreux à contester le titre donné à la publication en 1798 : Dictionnaire de l’Académie françoise, revu, corrigé et augmenté par l’Académie elle-même ; cinquième édition. Pour réaliser cette entreprise, Smits, aidé en partie par Claude-François Maradan, s’était entouré d’une série de gens de lettres qu’ils avaient choisis ; les additions et changements apportés par ceux-ci n’étaient pas clairement identifiables. Par ailleurs, en raison de l’instabilité politique du moment, le parti avait été pris de présenter les anciennes institutions… En dépit de toutes les critiques, Smits reste dans l’histoire celui qui a édité et imprimé la 5e édition du Dictionnaire de l’Académie française, en l’an VI et VII de la République. Alors qu’il se marie, à Paris, en 1798, avec Marie-Denise Gandolphe, fille d’un avocat au Parlement de Paris, Smits a pignon sur rue dans la capitale de la République. Imprimeur-libraire, il se fait l’éditeur, anonyme, de plusieurs brochures politiques à succès.

Sources

Jacques-Philippe SAINT-GERAND, J-Ch. Th. de Laveaux et la cinquième édition du Dictionnaire de l’Académie Française, Université Blaise Pascal, ENS Ulm – Paris, http://projects.chass.utoronto.ca/langueXIX/laveaux/laveaux1802.htm

Paul HARSIN, La Révolution liégeoise de 1789, Bruxelles, Renaissance du Livre, 1954, coll. Notre Passé, p. 26-27

http://www.wittert.ulg.ac.be/fr/flori/opera/ansiaux/ansiaux_notice.html

http://data.bnf.fr/12243237/jean_joseph_smits/

http://dictionnaire-journalistes.gazettes18e.fr/journaliste/475-pierre-lebrun-tondu (s.v. novembre 2014)

Félix MAGNETTE, dans La Vie wallonne, 15 novembre 1921, XV, p. 121-138 ; 15 décembre 1921, XVI, p. 180-

La Vie wallonne, août 1934, CLXVIII, p. 375-392 ; septembre 1934, CLXIX, p. 11-28 ; octobre 1934, CLXX, p. 43-54 ; novembre 1934, CLXXI, p. 80-93

Michel HANNOTTE (dir.), Journaux et journalistes liégeois au temps de l’Heureuse Révolution, catalogue de l’exposition La Plume et le Plomb, Liège, 1989

Pierre GILISSEN, Jean-Jacques Tutot, imprimeur, libraire et éditeur au Pays de Liège à la fin du XVIIIe siècle, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, 2007, t. CXIII, p. 167

Bernadette VANDERSCHUEREN, Pierre Lebrun et la Révolution brabançonne, et Pierre Lebrun et la Révolution liégeoise, dans La Vie wallonne, II, 1961, n°294, p. 114-138 et IV, 1961, n°296, p. 243-267

Georges DE FROIDCOURT, Les réfugiés liégeois à Paris en 1793 et Pierre Lebrun, dans Bulletin de la Société Le Vieux Liège, juillet-septembre 1956, t. V, n°114, p. 53-76

Paul Delforge

© Sofam - Buste de Louis Seutin à Nivelles

© Sofam - Buste de Louis Seutin à Nivelles

Seutin Louis-Joseph

Science, Médecine

Nivelles 19/10/1793, Bruxelles 29/01/1862

Chirurgien de réputation internationale, personnalité libérale, voire « révolutionnaire » de 1830, Louis Seutin est surtout le premier médecin à procéder à la réduction des fractures par l’utilisation de bandages amidonnés.

Né sous le régime autrichien restauré, ayant grandi sous le régime français, Louis Seutin connaîtra encore le régime hollandais puis belge durant son existence qui l’a vu sortir d’un milieu de modestes agriculteurs pour devenir un chirurgien respecté. Mis en contact avec la pratique chirurgicale par les hasards de sa formation à Nivelles, il suit assidument les cours de l’École de médecine de Bruxelles (1810-1812) où il multiplie les premiers prix. Mobilisé sur le front oriental où les troupes napoléoniennes subissent de fortes pertes autour de Dresde et de Leipzig (1813), il exerce sa médecine, passant d’une ambulance à l’autre. Fait prisonnier par les troupes russes d’un certain Léopold de Saxe-Cobourg, il passe des mois de détention dans de très pénibles conditions (1813-1814), avant d’être libéré et de revenir à Nivelles durant l’été 1814. Nommé par le gouvernement des Pays-Bas chirurgien(-aide)-major à l’hôpital militaire de Bruxelles, il sera tour à tour sollicité pour secourir les grands blessés de la bataille de Waterloo de 1815, puis des combats des journées de Septembre 1830, ainsi qu’au siège d’Anvers en 1831. L’expérience acquise en 1813 pèse davantage que ses études en médecine qu’il n’a pas encore pu achever en raison des circonstances internationales. En 1816, il défend une thèse à l’Université de Leyde (sur la péripneumonie) et, en 1820, il est reçu à l’Université de Liège docteur en chirurgie et en accouchements.

Co-fondateur de la Société des sciences médicales et naturelles de Bruxelles (1822) dont il deviendra le président, il publie plusieurs mémoires dans le journal de cette société. Chirurgien en chef de l’hôpital Saint-Pierre (1823), professeur à l’École de médecine (1824), il inaugure de nouveaux cours et forme de nombreux étudiants à une médecine opératoire moderne. Reconnues sous le régime hollandais, ses qualités le sont aussi, très vite, par le régime belge.

Nommé chirurgien en chef de la garde urbaine (25 septembre 1830), Seutin est mêlé aux événements de septembre 1830 : il soigne de nombreux blessés dans sa maison située à Bruxelles ; il est ensuite chargé d’organiser le service des ambulances de la jeune « armée » belge, puis récompensé en étant promu médecin en chef de l’armée belge (1831-1836). En 1854, il sera nommé inspecteur général honoraire du service de santé. Ce ne sont là que quelques-uns des nombreux titres et fonctions que collectionna Seutin, devenu par ailleurs le médecin du roi.

Membre l’Académie de médecine (1841), professeur à l’Université libre de Bruxelles (1834), le chirurgien devient un véritable chef de file tant par la qualité de son enseignement que par celle de sa pratique. Il apporte de nombreux perfectionnements à des pratiques médicales très variées. Leur énumération serait fastidieuse, mais il convient de retenir, sans conteste, qu’il a été le premier à procéder à la réduction des fractures par l’utilisation de bandages amidonnés. Sa manière d’ouvrir les fractures était révolutionnaire, même s’il fallut plusieurs années de lutte pour convaincre les sceptiques, Seutin se révélant alors un étonnant débatteur. Son procédé fait l’objet d’une publication, en 1840, Du bandage amidonné ou Recueil de toutes les pièces composées sur ce bandage depuis son invention jusqu’à ce jour. En 1848, ce chirurgien de réputation internationale est encore le premier à utiliser du chloroforme dans la pratique d’anesthésie. Ses interventions pour améliorer l’hygiène et la salubrité publiques sont aussi décisives et le conduisent à s’occuper davantage encore de la « chose publique ».

En plus de ses activités dans le domaine de la médecine, Louis Seutin entre aussi en politique quand il accepte de remplacer le sénateur L. de Marnix comme représentant de l’arrondissement de Bruxelles. De manière régulière, le « Nivellois » siège et intervient à la Haute Assemblée, de juillet 1853 à janvier 1862, pour défendre le programme du parti libéral. Il fait notamment partie de la Commission de la Guerre et de celle de l’Intérieur, mais ses interventions en matière de médecine préventive sont les plus remarquées.

Sources

Victor JACQUES, dans Biographie nationale, t. 22, col. 324-339

Jean-Luc DE PAEPE, Christiane RAINDORF-GÉRARD (dir.), Le Parlement belge 1831-1894. Données biographiques, Bruxelles, 1996, p. 506-507

Joseph TORDOIR, Des libéraux de pierre et de bronze. 60 monuments érigés à Bruxelles et en Wallonie, Bruxelles, Centre Jean Gol, 2014, p. 163-165