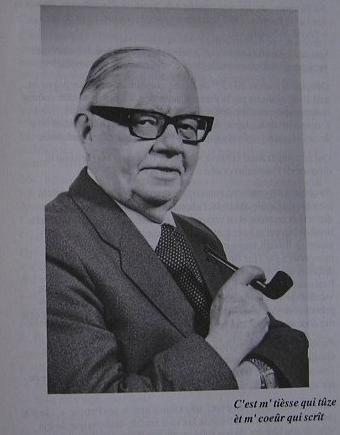

Servais "le romaniste directeur de La Vie Wallonne" Jean

Militantisme wallon

Liège 27/09/1902, Liège 01/10/1986

De 1950 à 1986, Jean Servais a été le directeur de la respectée revue La Vie wallonne. Héritière de Wallonia, la revue avait vu le jour au lendemain de la Grande Guerre et avait passé le cap de la Seconde grâce à Charles Delchevalerie. Alors que Maurice Piron semblait devoir lui succéder, c’est Jean Servais qui, en 1950, relevait le défi de prendre les commandes d’un trimestriel ayant comme objectif d’animer et d’être l’un des représentants de la vie culturelle en Wallonie. Pendant plus de trente ans, Jean Servais assumera cette tâche ardue et difficile, tout en poursuivant sa carrière de professeur de français.

Docteur en Philologie romane de l’Université de Liège (1925), disciple de l’école mise en place par Maurice Wilmotte, professeur à l’Athénée Dinant, puis à Liège, Jean Servais partage sa passion de l’écriture dans les colonnes de L’Étudiant libéral liégeois, puis, avec quelques poèmes, dans La Vie wallonne, ainsi que dans L’Opinion wallonne, organe de l’Avant-Garde wallonne (1928-1929).

Mobilisé en mai ’40, combattant durant la Campagne des 18 Jours, Jean Servais avait été fait prisonnier de guerre, et était resté captif en Allemagne durant toute la période 1940-1945, comme 65.000 Wallons de sa génération. Derrière les barbelés du même Oflag, il partage le sort de Maurice Destenay et de Jean Lejeune. Membre du Congrès national wallon, Jean Servais participe au congrès wallon de 1945 (Liège, 20 et 21 octobre). Membre du comité général du deuxième Congrès culturel wallon de Liège (1955), il a été membre du conseil général de la section de Liège du Mouvement libéral wallon (1963) et membre du Mouvement populaire wallon. Cet engagement politique wallon restera bien distinct de son champ d’activités culturelles, même si, en 1976, il est l'un des 143 signataires de la Nouvelle Lettre au roi destinée à dénoncer l'extrême lenteur mise dans l'application de l'article 107 quater de la Constitution ; il plaide ainsi en faveur d'un fédéralisme fondé sur trois Régions : Bruxelles, Flandre et Wallonie.

Poète, essayiste, romancier, dramaturge, auteur de jeux radiophoniques, Jean Servais est aussi amateur d’art, peintre, dessinateur voire sculpteur. Cet éclectisme allait le servir quand il prend officiellement les commandes de la revue La Vie wallonne (1950), après avoir épaulé Maurice Piron (1948-1950). La revue fait une large place à la philologie, à l’histoire, au folklore, à la dialectologie, à l’ethnologie et aux arts selon les contributions – sérieuses – qui sont reçues par le comité de rédaction. Ayant établi des liens stables entre la revue et la section des romanistes de l’Université de Liège, ceux-ci trouvèrent dans la revue un champ largement ouvert à leurs préoccupations et à leurs intérêts. « La Vie wallonne, c’est le reflet de l’âme d’un peuple qui se cherche dans le souvenir des ancêtres : un culte, pas un fanatisme ; une charte et non un cahier de revendications », résumait Maurice Yans en 1970. Avec son rythme trimestriel, elle se veut d’érudition plutôt qu’un réactif à l’actualité. À son décès, les clés de la revue La Vie wallonne furent remises à Jean-Marie d’Heur.

Sources

Paul DELFORGE, Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2001, t. III, p. 1477

La Vie wallonne, 1980, n°369, n° spécial « millénaire », p. 447-449 ; 1986, n°396, p. 79-83 ; 1987, n°397-400, p. 5-16

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. III, p. 114

Une certaine idée de la Wallonie. 75 ans de Vie wallonne, Liège, 1995, numéro spécial de La Vie wallonne, t. LXIX, p. 16, 54-59

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. III, p. 100, 101, 167, 229 ; t. IV, p. 333

La Vie wallonne, IV, 1958, n°284, p. 289

Maurice YANS, La Vie wallonne, III-IV, 1970, n°331-332, p. 204-207

Oeuvres principales

D’exil et de tristesse, 1946 (poésie)

Échecs, 1946

Le sculpteur A. Droust (1886-1947), 1947

Monsieur Tic-Tac, 1948 (jeu radiophonique, prix internationaux de composition musicale et de pièces radiophoniques)

Horoscope (prix du roman 1954 de la Société belge des auteurs)

Alceste (prix de la littérature dramatique 1958 de la Société belge des auteurs)

La neige et la flamme, 1965

Itinéraires, 1966

Rediviva Vita, 1974 (poésie)

Roycourt, 1974

Paul Delforge

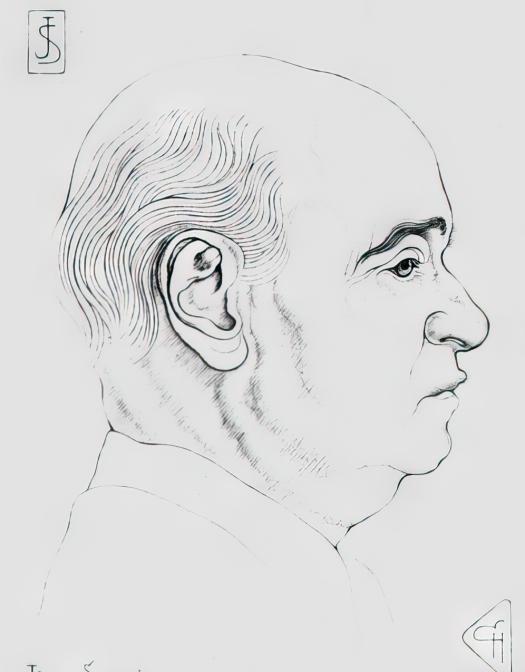

Servais Jean (l'archéologue)

Académique, Archéologie

Liège 11/10/1871, Liège 18/04/1969

Davantage prophète en Europe que dans son pays wallon, Jean Servais a marqué l’archéologie et plus particulièrement la préhistoire de son empreinte. Premier conservateur de la Maison Curtius, il avait été le conservateur des musées archéologiques liégeois jusqu’en 1933, après avoir entrepris de nombreuses fouilles dans les carrières du pays de Liège.

Jeune écolier, il collectionnait déjà les pierres qu’il ramassait lors des promenades scolaires. Après avoir suivi les cours de l’École moyenne de Liège puis de l’École Normale de Huy, il avait commencé sa carrière comme instituteur, en 1891, dans l’enseignement liégeois, mais le goût de la collection et de la conservation l’animait. Avec les carrières, le musée archéologique de Liège sera son principal terrain de jeu.

Dans son sillage, de nombreux chercheurs partent à la découverte du passé, la plupart accompagnant Jean Servais sur tous les terrains, en quête de traces préhistoriques. Ses très nombreuses fouilles, Jean Servais les a menées en collaboration avec l’École liégeoise de préhistoire dont les représentants les plus illustres sont Marcel de Puydt, Max Lohest, Charles Fraipont, A. Davin et autre Joseph Hamal-Nandrin.

Vers 1908-1909, avec persévérance, parvient à donner leurs assises aux collections liégeoises, en parvenant à valoriser la Maison Curtius. En 1911, il est nommé par la ville de Liège en tant que conservateur rétribué du Musée archéologique et du Musée des Arts décoratifs. Rigoureux, il en organise scrupuleusement et méthodiquement les collections, tout en veillant à en laisser un accès pédagogique au plus grand nombre. Pendant de très nombreuses années, il est aussi l’animateur infatigable de l’Institut archéologique liégeois.

Sources

La Vie wallonne, juin 1933, CXLIII, p. 327-333

La Vie wallonne, II, 1969, n°326, p. 108-132-133

© Sofam

© Sofam

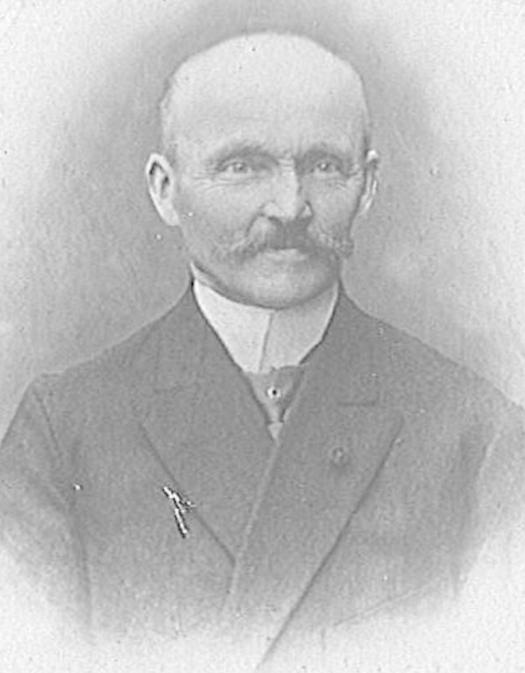

Sesserath Léon

Militantisme wallon, Politique

Namur 22/04/1881, Dinant 01/10/1958

Frère de Simon (juriste) et d’Alphonse Sasserath (dentiste), l’avocat Léon Sasserath s’illustrera surtout en politique, en tant que sénateur et que maïeur de la ville de Dinant pendant près de vingt ans, tout en ayant un engagement politique wallon affirmé.

Candidat libéral lors des élections communales d’octobre 1911, Léon Sasserath contribue au raz-de-marée favorable aux partis qui s’opposent au gouvernement catholique en place à Bruxelles. Sur le plan local, la rivalité entre cléricaux et anticléricaux est aussi très vive à Dinant, surtout depuis 1896. Alors que les libéraux étaient sortis vainqueurs des urnes et s’apprêtaient à garder la direction de la ville, le ministre de l’Intérieur donnait satisfaction à une plainte du parti catholique ; recommencée (janvier 1896), l’élection dinantaise apportait au parti catholique d’Ernest Boulangé la majorité qui lui faisait défaut. Le duo que formait le bourgmestre avec son échevin Georges Cousot paraissait indéboulonnable à ses opposants progressistes, quand, début 1910, Ernest Le Boulengé remettait sa démission et se retirait de la vie politique. Le décès soudain de son successeur ouvrait toutes les perspectives en octobre 1911. En janvier 1912, le libéral Victorien Barré redevenait bourgmestre, mais démissionnait en février 1914. Le libéral Arthur Defoin le remplaçait alors à la tête d’une cité qui allait devenir martyr, le 23 août 1914. À l’entame de l’occupation allemande, Léon Sasserath entre dans le collège échevinal pour faire face aux événements.

La position stratégique de Dinant en a fait un objectif névralgique tant pour les Français qui ne veulent pas perdre cet ancrage sur la Meuse que pour les Allemands qui entendent contrôler tous les ponts sur le fleuve. Au lendemain d’une confrontation violente entre les deux armées, les troupes saxonnes s’en prennent aux civils dinantais et, mutatis mutandis, font revivre à la cité un drame aussi atroce qu’en 1466, lorsque les Bourguignons incendièrent la cité mosane. Impuissant face à la fureur allemande alimentée par une peur panique de pseudo francs-tireurs (23 août), Léon Sasserath est retenu comme otage dès le soir même, « par mesure de sécurité », avec le bourgmestre et d’autres notables. Par la suite, les Allemands vont retenir prisonniers 33 ecclésiastiques à Marche, tandis que sont envoyés en Allemagne, à Cassel précisément, 416 civils dont l’échevin Léon Sasserath, le bourgmestre Defoin, une dizaine de magistrats, les employés de la prison, des professeurs du collège communal, et bien d’autres, jeunes et vieux. Sans enquête, interrogatoire ni jugement, ils sont maintenus en détention à Cassel pendant trois mois. Aucune charge n’étant retenue contre les 400 compagnons d’infortune, ils sont autorisés à quitter Cassel et à rentrer à Dinant. Sasserath y revient fin novembre et retrouve ses fonctions scabinales. Il les utilisera pour rendre un maximum de services à la population jusqu’en 1921.

Battus lors du premier scrutin au suffrage universel (1921), les libéraux se retrouvent dans l’opposition.

Au niveau provincial, il dispose déjà d’une notoriété suffisante pour être régulièrement élu conseiller provincial de Namur (1925-1935), et pour occuper la vice-présidence du conseil provincial (1929-1933). Mais en octobre 1926, Léon Sasserath tient sa revanche et devient le bourgmestre de Dinant (1927-1936).

C’est au cours de ce mandat qu’il passera commande au sculpteur Soete d’un monument destiné à commémorer les martyrs civils de 1914, à la fois ceux de Dinant et tous ceux de la Belgique (estimés alors à 23.700). L’œuvre du sculpteur Daoust, intitulée L’Assaut et inaugurée en 1927 en présence notamment du capitaine de Gaulle et du maréchal Pétain, ne suffisait pas à Léon Sasserath ; elle n’avait pas le même sens que le monument qu’il voulait absolument installer. Inaugurée en août 1936 sur la place d’Armes, l’œuvre de Soete est particulièrement monumentale ; au centre d’une longue balustrade, deux doigts levés vers le ciel en forme de V, signifient que, sur l’honneur, les Dinantais jurent qu’aucun franc-tireur n’a tiré sur les soldats allemands ; intitulée Furore Teutonico, elle sera basculée par les Panzers allemands en mai 1940. Sans doute faut-il voir dans cette initiative communale le signe de l’engagement de Léon Sasserath dans une forme du combat wallon. Le projet et l’inauguration de ce monument (en août 1936, la Belgique officielle est sur le point de modifier sa politique étrangère) provoqueront une vive polémique à dimension nationale, mais l’impact local n’est pas à négliger pour Sasserath ; son obstination dans l’édification de ce monument lui aurait vraisemblablement coûté son mandat de bourgmestre.

Membre du comité de patronage du premier congrès de la Concentration wallonne (1930), membre du comité d’honneur de la Fédération des Universitaires wallons (1933), il n’a pas rejoint son frère, Simon, au sein de la Ligue nationale pour la Défense de la Langue française. Mais son attachement à la culture française est réel, mêlé à des préoccupations wallonnes. Avocat, il devient membre dans les années 1930 du Groupement des Avocats de Langue française (1934-1940) et prend une part active dans la lutte contre le projet de loi du ministre de la Justice, Eugène Soudan, réglementant l’emploi des langues en Justice. Entré au Sénat en remplacement de Georges Hicguet décédé (novembre 1935), Léon Sasserath va représenter l’arrondissement de Namur-Dinant-Philippeville jusqu’en 1946. De 1935 à 1940, il est aussi le délégué de cet arrondissement à l’Assemblée wallonne. À ce moment, il ne partage pas totalement les vues des fédéralistes wallons. Président du groupe libéral au Sénat, Léon Sasserath cherche d’autres voies pour défendre les intérêts wallons, et s’identifie davantage au courant unioniste du Mouvement wallon. Ainsi, il n’hésite pas à présider la réunion de l’Entente libérale wallonne (Namur, 5 février 1939) qui décide de retirer sa confiance au gouvernement suite à la nomination du docteur Martens à l’Académie flamande. Sasserath faisait ainsi tomber un gouvernement comprenant trois ministres libéraux, dont le wallon et fédéraliste Émile Jennissen.

Membre du Congrès national wallon, Léon Sasserath participera au congrès wallon de la Libération (Liège, 20 et 21 octobre 1945). Membre du comité provincial namurois de patronage du Congrès national wallon de 1947, membre du comité de patronage du deuxième Congrès culturel wallon (Liège 1955), Léon Sasserath aurait été membre du Comité permanent du Congrès national wallon, à partir de 1948 et jusqu’en 1958. Membre de l’Entente libérale wallonne, il déclare en 1947 que sa fédération (Dinant) s’est ralliée au fédéralisme. 1947 est aussi l’année où il retrouve la présidence du collège dinantais. Il restera bourgmestre jusqu’en décembre 1956. On ne trouve aucune trace de la volonté de reconstruire le Furore Teutonico.

Sources

Paul DELFORGE, Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2001, t. III, p. 1459

http://www.dinant.be/patrimoine/celebrites/bourgmestres/sasserath-leon (s.v. octobre 2014)

Mandats politiques

Conseiller communal de Dinant (1912-1956)

Échevin (1914-1921)

Conseiller provincial (1926-1935)

Bourgmestre (1927-1936)

Sénateur (1935-1946)

Bourgmestre (1947-1956)

© Machine à vapeur de Newcomen - Encyclopédie Meyers 1890

© Machine à vapeur de Newcomen - Encyclopédie Meyers 1890

Sanders Georges (ou George)

Socio-économique, Entreprise

Grande-Bretagne début du XVIIIe siècle, lieu et date de décès inconnus

Bien avant William Cockerill à Verviers puis à Liège, des mécaniciens anglais apportent en pays wallon le savoir-faire de leur pays d’origine et contribuent au développement de l’activité économique régionale. Ainsi, près de septante ans avant Cockerill, un Georges Sanders « marque de son empreinte l’industrie houillère du nord de la France et de ce qui correspond à l’actuelle » Wallonie (BRUWIER). Il s’avère être « le » spécialiste des pompes Newcomen dans le pays wallon durant la première moitié du XVIIIe siècle.

En 1730, Georges Sanders a quitté la Grande-Bretagne avec de solides connaissances techniques et il trouve dans les Pays-Bas autrichiens des interlocuteurs qui lui font confiance. C’est ainsi qu’il établit la première machine à vapeur du type Newcomen du continent européen à la mine de plomb de Vedrin, à la demande du duc d’Arenberg ; il s’agissait de pomper l’eau qui s’accumulait dans les galeries de ces exploitations et dont la quantité ne cessait d’augmenter au fur et à mesure de l’expansion de l’exploitation. D’autres machines à feu identiques sont installées en 1733 et en 1735 pour le compte de l’industriel Jean-Jacques Desandrouin, l’une à Fresnes, l’autre à la houillère du Fayat, à Lodelinsart. Resté attaché à la mine de plomb de Vedrin, Sanders y dirige encore la construction de trois nouvelles machines à feu (1735, 1738, 1740) qui bénéficient de différents perfectionnements qu’il ramène de séjours fréquents qu’il effectue en Angleterre (HASQUIN).

Cependant, les quantités d’eau à évacuer de la mine de Vedrin sont considérables. Selon certaines sources, les machines de Vedrin ne fonctionnèrent pas longtemps, et ce n’est pas parce que les autochtones ne savaient pas les entretenir. Sanders paraît en effet avoir formé les Dorzée qui seront des machinistes fort appréciés dans le Namurois. Il conseille aussi le Liégeois Misonne qui collabore avec lui à Charleroi, Lambert Rorive et Robert Fastré dans le Borinage. Il faudra attendre le début du XIXe siècle et le sénateur d’Arenberg pour voir les machines de Vedrin remises en état ; elles seront cependant très vite dépassées par le modèle mis au point par Watt. Quant à Sanders, il poursuit sa carrière dans la région de Charleroi, dans les années 1740. Associé de P-J. Renson et de Bergerand, dans l’exploitation des houillères de Dampremy, Sanders y construit une machine à vapeur, sa sixième au moins en Wallonie. Lorsqu’on perd sa trace, Sanders a fait œuvre de pionnier en dotant l’industrie wallonne de ses premières machines Newcomen.

Sources

Anne VAN NECK, Les débuts de la machine à vapeur dans l’industrie belge, 1800-1850, Bruxelles, Académie, 1979, coll. Histoire quantitative et développement de la Belgique au XIXe siècle, p. 77-78, 80, 97, 247, 775

Georges HANSOTTE, L’introduction de la machine à vapeur au Pays de Liège (1720), dans La Vie wallonne, 1950, n°249, p. 47-55

Marinette BRUWIER, Machinistes liégeois et namurois dans le Borinage au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Les Rorive, les Dorzée, les Goffint, dans Revue belge d’histoire contemporaine, 1970, t. II, fasc. 2

Hervé HASQUIN, Une mutation. Le « Pays de Charleroi » aux XVIIe et XVIIIe siècles. Aux origines de la Révolution industrielle en Belgique, Bruxelles, 1971, en particulier p. 138-140

http://webapps.fundp.ac.be/bib/pdf/763.pdf : A propos des mines de plomb de Vedrin : le statut des ouvriers au XVIIIe siècle

C. DEPESTER, Les premières machines hydrauliques de la mine de plomb de Vedrin, dans Namurcum. Chronique de la Société archéologique de Namur, 1936, p. 55-58

Paul Delforge

Ruwet André-Joseph

Politique

Dalhem 01/01/1860, Blegny 16/08/1914

Lors de l’attaque allemande du 4 août 1914, le pays de Herve est l’un des tout premiers théâtres des opérations militaires. En quelques heures, les villes de Visé, de Battice et de Herve notamment sont envahies. Des soldats belges résistent du côté de Visé et la nervosité des soldats allemands ne va cesser de s’accroître. Alors qu’ils s’entretuent maladroitement, les Allemands accusent les populations civiles d’en être responsables et s’en prennent à elles.

Dans le petit village de Blegny, trois régiments allemands arrivent en ordre dispersé dès le 5 août. L’exécution d’un civil marque le début d’une série de brutalités et d’atrocités commises contre les habitants du lieu sans motivation. Prises d’otages, évacuations de maisons, exécutions se succèdent. Le désordre règne dans la cité de Blegny dont le bourgmestre s’occupe depuis plusieurs années. Il a en effet été désigné en 1897. Agriculteur, André-Joseph Ruwet est bien connu de tous les Blégnytois et apprécié pour les travaux d’embellissement qu’il y a entrepris. En 1899, la ligne vicinale entre Liège-Barchon a été inaugurée, avant d’être étendue à Dalhem (1907), puis à Fouron-le-Comte (1908). Elle assure le transport de marchandises (mines de Blegny et produits agricoles) et permet aux ruraux de se rendre à Liège, jusqu’au terminus de la Place Saint-Lambert. C’est à cette vie paisible que s’en prennent les envahisseurs les 5, 6 et 7 août 1914.

En fait, la résistance inattendue des forts liégeois, en particulier ici ceux de Fléron de de Barchon, semble avoir « irrité » la soldatesque allemande pressée d’arriver à la frontière française, si bien que les populations en paient le prix fort. Dans la région, 850 civils sont tués, près de 1.500 habitations sont incendiées ou détruites. À Blegny, le calme semble revenir à partir du 8 août et le maïeur tente de réconforter ses concitoyens tant bien que mal, alors que des alentours parviennent les échos des combats et surtout de la résistance inattendue des forts liégeois. Il s’occupe déjà de l’approvisionnement, tentant de trouver de la farine au moulin d’Argenteau. Malheureusement, le 15 août arrive à Blegny un nouveau régiment. Quelques notables, dont le bourgmestre, sont alors pris en otage.

Pendant la nuit, des coups de feu retentissent. En représailles, les Allemands annoncent que des otages seront conduits à Liège ; en fait, les frères Gaspard et Léopold Hakin (choisis au hasard), l’abbé Remy Labeye et le bourgmestre André-Joseph Ruwet sont conduits, les yeux bandés, devant l’église locale. Alignés devant un mur, ils sont froidement fusillés. L’église est ensuite incendiée. Au total une cinquantaine de maisons de Blegny seront détruites et d’autres n’échapperont pas au pillage ; la localité perdra 19 de ses habitants. Si les Allemands avaient une stratégie de la terreur, elle visait les notables, prêtres et bourgmestres. André-Joseph Ruwet n’est pas le seul maire de Wallonie a payé de sa vie ce comportement d’un autre âge.

C’est Émile Andernack qui sera désigné pour remplacer A-J. Ruwet durant la période d’occupation, avant le long maïorat de Julien Ghuysen (de 1921 à 1964).

Sources

http://www.bel-memorial.org/names_on_memorials/display_names_on_mon.php?MON_ID=1865

Gustave SOMVILLE, Vers Liège, le chemin du crime, août 1914, Paris, 1915, p. 182-194 (http://dgtl.kbr.be:8881//exlibris/dtl/d3_1/apache_media/L2V4bGlicmlzL2R0bC9kM18xL2FwYWNoZV9tZWRpYS8xMDk2NzM=.pdf)

http://www.blegny-initiatives.be/Archives/BI1210/LeMagArchive1210.html (s.v. octobre 2014)

John HORNE, Alan KRAMER, 1914, les atrocités allemandes, traduit de l’anglais par Hervé-Marie Benoît, Paris, Tallandier, 2005, p. 33 et 477

Paul Delforge

© Sofam

© Sofam

Roggeman Jean

Socio-économique, Syndicat

Juslenville-Theux 09/04/1872, Dison 28/03/1928

Surnommé le « Père du syndicalisme verviétois », Jean Roggeman est entré dans l’histoire sociale de la Wallonie en affrontant le monde patronal dans un conflit particulièrement dur, en 1906, au terme duquel il obtient la signature de la première convention collective à long terme du pays. Grand connaisseur des théories socialistes de son temps, il marque son temps par une plume journalistique constamment au service de ses idées syndicales.

Son père, tisserand gantois, avait quitté les bords de l’Escaut dans l’espoir de trouver du travail à Verviers, capitale mondiale de la laine. Il y avait rencontré une Wallonne et le couple aura 9 enfants. Installé au début des années 1870 à Andrimont, Jean Roggeman y fait sa scolarité primaire dans la toute nouvelle école Fonds-de-Loup, mais très vite les apprentissages accaparent le tout jeune adolescent qui travaille chez des commerçants et des artisans, et jamais en usine. Son maigre salaire est bien utile à la famille quand il est tiré au sort pour le service militaire (cinq ans à Anvers). À peine rentré à Verviers (1900), il lance un journal destiné à mobiliser la classe ouvrière. À la périodicité mensuelle, cette gazette est écrite entièrement par Jean Roggeman, entouré de quelques dévoués.

De longue date, le bassin de vie de Verviers est réputé pour la capacité de ses travailleurs à s’organiser et à défendre de meilleures conditions de travail. Au cœur du XIXe siècle, quand l’activité industrielle bat son plein dans le secteur du textile, les organisations ouvrières qui se mettent en place sont inspirées par les courants anarchistes, fédéralistes et autonomistes ; les Verviétois jouent un rôle majeur au temps de la Ière Internationale. À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, cet esprit est toujours présent, mais les efforts trop dispersés n’ont pas abouti à une organisation solide. Avec Jean Roggeman, le monde du travail verviétois va trouver une personnalité hors du commun, capable de structurer le mouvement ouvrier en s’appuyant au départ sur le groupe des tisserands.

Son coup d’éclat le plus spectaculaire est, assurément, l’épreuve de force qui oppose, pendant plusieurs mois en 1906, la Fédération des patrons du textile et la Confédération syndicale de Verviers. Cette dernière a été créée par Roggeman en 1902. Elle s’appuie notamment sur le journal syndical Le Tisserand créé en 1900, devenu rapidement Le Travail (mars 1901), et qui aura une parution quotidienne à partir de 1906 (ce journal ne cessera de paraître qu’en 1979). C’est autour de ces journaux que s’organise véritablement une structure syndicale ouvrière à Verviers, indépendante du POB : l’Association générale des Tisserands (1900) et la Fédération de la laine peignée (1901) forment la Confédération syndicale (1902) en englobant des corporations de métiers et en déployant des services mutuellistes et plusieurs caisses (chômage, résistance, décès, etc.). Divers succès assurent la stabilité de la Confédération et en 1905 naît un Comité syndical d’action et de propagande général ; la puissance syndicale ouvrière est en pleine expansion quand elle s’oppose avec force et détermination au lock-out total des patrons du textile. Durant l’épreuve de force de 1906, Jean Roggeman est l’un de ses leaders et forcera son homologue patronal à la signature d’un accord historique : il s’agit en effet de la toute première convention collective à long terme ; se constitue pour la première fois un organisme permanent de conciliation entre patrons et ouvriers.

Partisan de l’indépendance syndicale à l’égard de la structure politique du POB, défenseur de la neutralité syndicale, Jean Roggeman ne cache pas sa sympathie pour les idées socialistes ; en raison du soutien apporté par le POB aux forces syndicales durant l’année 1906, il accepte d’être candidat au scrutin communal d’octobre 1907 et il est élu conseiller communal de Dison. En vue du scrutin législatif de 1908, il n’est cependant pas retenu par les instances verviétoises du POB. Indépendamment des éléments circonstanciels, Roggeman défend des principes majeurs et n’hésite pas à s’opposer fortement avec Émile Vandervelde. Entre le « patron » du POB et le leader du Mouvement syndical de Verviers, les joutes sont homériques, même si les deux hommes se respectent profondément. Le débat est essentiellement idéologique. Et le Bruxellois aura le dessus.

Au lendemain du scrutin communal d’avril 1921, Jean Roggeman entre au collège échevinal disonais ; il est chargé des Finances sous la conduite du bourgmestre Jules Hoen. Il rejette cependant toute autre présence sur des listes du POB aux législatives. Le syndicaliste tient trop à son indépendance et sa force réside principalement dans les articles qu’il distille dans Le Travail. Ainsi, adversaire de Jacqmotte, Roggeman pourfend les idées communistes dans plusieurs éditoriaux et signe la brochure La politique communiste devant le syndicalisme verviétois où il développe son point de vue (1922).

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Histoire. Économies. Sociétés, t. II, p. 186

Maria ROGGEMAN, Jean Roggeman : travail de deuil, dans Annales de la Fondation Adolphe Hardy, Dison, 1995, n°5, p. 93-100

René BONAVENTURE, Parti socialiste et Mouvement syndical à Verviers, 1893-1914, Université de Liège, Mémoire inédit, 1962, en particulier p. 121-166, 194-226

Mandats politiques

Conseiller communal de Dison (1907-1928)

Échevin (1921-1928)

Reuter Vincent

Socio-économique, Entreprise

Arlon 24/02/1952

Administrateur délégué de l’Union wallonne des Entreprises depuis 2002, Vincent Reuter représente et est le principal porte-parole, depuis le début du XXIe siècle, de plusieurs milliers de patrons wallons. Son action au sein puis à la tête de l’UWE coïncide avec le développement de nouvelles politiques économiques de la part des gouvernements wallons qui se succèdent, avec des majorités chaque fois changeantes. Parmi les partenaires sociaux ou les autorités politiques wallonnes en activité, il est celui qui présente la plus grande longévité.

Ayant quitté Arlon pour mener à Liège ses humanités au Collège Saint-Servais, puis des études de Droit à l’Université (1976), Vincent Reuter poursuit sa formation en s’inscrivant à l’Université de Gand afin d’y perfectionner ses connaissances en néerlandais, tout en étudiant le Droit européen. Juriste de formation, diplômé des deux Universités d’État, Vincent Reuter entame sa carrière comme conseiller juridique à la SNCB, puis est engagé à l’Institut provincial des classes moyennes à Liège.

Quittant le « public » pour le privé, il met ses compétences de juriste au service de la Société Carbochimique, spécialisée dans les engrais chimiques. Il accompagne le développement de l’entreprise qui devient Kemira. Plusieurs postes à responsabilités lui sont confiés : chef du personnel, responsable des filiales belge et française, puis « Energy Manager », conseiller juridique et responsable des ressources humaines au sein de Kemira Agro au début du XXIe siècle.

Membre du Conseil d’administration de l’UWE depuis 1998, de son Bureau en 1999, il préside de surcroît la section wallonne de Fedichem, la Fédération de l’industrie chimique quand il est appelé à succéder à Xavier Desclée en tant qu’administrateur délégué de l’Union wallonne des Entreprises (mai 2002). Il arrive dans ses nouvelles fonctions au moment du Contrat d’Avenir pour la Wallonie actualisé. D’emblée, au nom du syndicat des patrons wallons appartenant à une vingtaine de fédérations sectorielles, soit plusieurs milliers de membres, il fixe comme priorité l’amélioration de la recherche et du développement. Régulièrement, il aura l’occasion d’exprimer l’idée que l’amélioration de la formation (générale, technique et professionnelle) – à la fois des connaissances et des langues – accentue la qualité de la main d’œuvre, par conséquent à la fois la productivité et la créativité, créant ainsi de nouvelles perspectives commerciales et industrielles et de nouveaux emplois. Il rappelle aussi que les terrains disponibles sont nombreux en Wallonie, et insiste sur la nécessité de simplifier les démarches administratives (permis unique accéléré). Alors qu’il appelait le gouvernement wallon à plus d’audace dans sa politique économique (printemps 2005), Vincent Reuter doit reconnaître que les objectifs du « Plan d’actions prioritaires pour l’avenir wallon » que propose le ministre Jean-Claude Marcourt répondent à ses attentes. En septembre, le Plan Marshall inscrit à son programme la création de cinq pôles de compétitivité, l’allègement de la fiscalité, un soutien affirmé en faveur de la recherche et de la formation, et une attention particulière à l’amélioration du commerce extérieur.

En 2005, toujours, Vincent Reuter accède à la présidence du Conseil économique et social de la Région wallonne. Pendant les deux années de son mandat, il accompagne activement la démarche du plan Marshall, contribue à améliorer la qualité et la rapidité des relations entre le CESRW et les autorités wallonnes, mais n’en perd pas pour autant son esprit critique. Successeur de Jean-Claude Vandermeeren en mai 2005, il cède la présidence à Marc Becker (mai 2007) et retrouve la fonction du désormais nommé Conseil économique et social de Wallonie, en juin 2013, à l’heure du Plan Marshall 2.Vert. Partenaire dans la réflexion sur le plan Horizon 2022, il est par ailleurs président du Conseil d’administration de l’Office national du Ducroire, membre du comité de gestion du Forem, du Conseil d’administration de la FEB, du Comité de Direction de l’Ecole de Perfectionnement au Management, Administrateur de CEQUAL (Centre Wallon de la Qualité) et membre du Conseil de Gouvernance de HEC ULg.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse (Le Soir, La Libre)

Paul Delforge

© Micheline Casier - Buste en bronze de Victor Demanet - Arlon

© Micheline Casier - Buste en bronze de Victor Demanet - Arlon

Reuter Paul

Politique

Clausen (grand-duché de Luxembourg) 31/07/1865, Arlon 14/07/1949

Successeur de Numa Ensch-Tesch à la tête de la ville d’Arlon en 1921, Paul Reuter est avant tout un municipaliste qui perpétue une tradition libérale bien ancrée dans le chef-lieu de la province de Luxembourg. Depuis 1830 en effet, le parti libéral a toujours compté l’un de ses représentants à la tête du collège communal. Après « Numa le bâtisseur » (bourgmestre de 1901-1921), auquel il était apparenté, Paul Reuter abandonne l’échevinat de l’Instruction publique qu’il exerçait depuis 1895 pour ceindre l’écharpe maïorale. Sans cesse, il conforte la majorité libérale durant toute la durée de son mandat qui s’achève en 1949.

Pour celui qui est né à Clausen, au grand-duché de Luxembourg en 1865, et qui défend la primauté de l’usage du français, la question de l’emploi des langues reste en permanence un enjeu important. Lorsque Maurice Wilmotte souhaite organiser à Arlon le deuxième Congrès international pour l’Extension et la Culture de la Langue française, l’échevin Reuter lui apporte tout son soutien, accueillant dans sa « petite cité » des invités et des manifestations de grande réputation (1908). Durant les occupations allemandes, celle de 14-18 comme celle de 40-45, Paul Reuter ne renie rien de ses choix politiques. Face aux projets de germanisation de l’administration et de l’enseignement communal sous la première occupation, le bourgmestre manifeste clairement son opposition et présente un rapport contestant la volonté allemande de faire de sa commune une localité de langue allemande : cette prise de position courageuse est sanctionnée par une mesure de déportation en 1917. En 1941, ce défenseur de la culture française fâche à nouveau l’occupant qui l’écarte du maïorat. Après trois années d’activités clandestines périlleuses, il reprend ses fonctions à l’hôtel de ville le 10 septembre 1944, jour de la libération du chef-lieu du Luxembourg.

Dans l’Entre-deux-Guerres, le bourgmestre d’Arlon contribue à renforcer l’ancrage de sa cité dans le monde roman. Celui qui siège à l’Assemblée wallonne de 1927 à 1940 s’insurge notamment contre une mesure du gouvernement belge visant à imposer l’allemand, comme langue véhiculaire dans l’enseignement, à la population de la région frontalière du sud Luxembourg (1927 et 1931). Rallié au programme fédéraliste de la Concentration wallonne (1931), Reuter mène encore campagne contre un mouvement culturel financé par l’Allemagne, le Bund der Deutsch-Belgier qui réclame un statut spécial pour la région arlonaise. Jusqu’en 1935 et la disparition du Bund, Paul Reuter, Omer Habaru et des Arlonais francophones se mobilisent en affirmant : « Nous ne voulons pas être des Prussiens ». Membre du comité de patronage du premier Congrès culturel wallon qui se tient à Charleroi en 1938, Paul Reuter contribue aussi au développement de sa ville, notamment au travers de son soutien à l’Institut archéologique luxembourgeois dont il était membre.

Sources

Paul DELFORGE, dans Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2001, t. III, p. 1416.

Maurice WILMOTTE, Mes mémoires, Bruxelles, 1949, p. 169-180.

Jean-Marie TRIFFAUX, Combats pour la langue dans le pays d’Arlon aux XIXe et XXe siècles. Une minorité oubliée ?, dans Annales de l’Institut archéologique du Luxembourg, Arlon, années 2000-2001, t. CXXXI-CXXXII, p. 169-212.

Echevin d’Arlon (1895-1921)

Bourgmestre (1921-1949)

Paul Delforge

© Armoiries des bourgmestres Guillaume François Renardi et Guillaume de Stembier by inconnu - Royal Institute for Cultural Heritage, Belgium - CC BY-NC-SA. https://www.europeana.eu/item/2048001/AP_10287493

© Armoiries des bourgmestres Guillaume François Renardi et Guillaume de Stembier by inconnu - Royal Institute for Cultural Heritage, Belgium - CC BY-NC-SA. https://www.europeana.eu/item/2048001/AP_10287493

Renardi Guillaume-François

Politique

Liège XVIIe siècle, Liège 9/10/1684

Déjà bourgmestre de Liège en 1679, durant le long règne perturbé de Maximilien-Henri de Bavière, Guillaume-François Renardi est à nouveau choisi en juillet 1684, avec Henri-Paul Gilotton, pour exercer la prochaine magistrature. 1684 est une année déterminante dans l’histoire de la principauté de Liège. Après plusieurs années d’errance du pouvoir, les troupes bavaroises forcent les portes de la cité de Liège (26 août 1684) et rétablissent le prince-évêque qui se montre intransigeant à l’égard de ceux qui ont contesté son autorité. Parmi les Liégeois exécutés, Guillaume-François Renardi paie de sa vie sa volonté de permettre aux métiers de contrôler le pouvoir du souverain. Il est exécuté sur la place publique.

Successeur de Ferdinand comme prince-évêque de Liège, archevêque-électeur de Cologne et évêque de Hildesheim, Maximilien-Henri de Bavière – nommé en outre évêque de Munster en 1683 – règne sur la principauté de Liège pendant trente-huit ans (1650-1688), du moins de manière chaotique. La terreur devait être sa méthode de gouvernement. Dès 1651, un ancien bourgmestre, l’octogénaire Pierre de Bex, est exécuté, à l’exemple d’autres opposants, tandis que le prince obtient des États l’argent nécessaire à la construction de la citadelle de Sainte-Walburge : cette forteresse est destinée à défendre le prince-évêque contre les tentatives de soulèvements du petit peuple… contraint à la corvée de sa construction ! De surcroît, les maladresses diplomatiques du prince de Bavière suscitent guerres et pillages sur les terres pourtant neutres de la principauté et sa volonté de maintenir des hommes en armes, mesure coûteuse, finit par susciter contre lui la révolte. Ce sont cependant les troupes françaises de Louis XIV qui apportent la délivrance, lors de la Guerre de Hollande : Liège tombe sans coup férir aux mains du baron de l’Estrades. Après le siège de Maastricht, quand les troupes françaises se retirent, Louvois ordonne la destruction de la citadelle liégeoise. Envoyant des troupes pour la reprendre, Maximilien est repoussé par les Liégeois unanimes. Au lendemain du Traité de Nimègue, métiers comme Chapitre cathédral, Conseil de la Cité comme artisans et boutiquiers, profitent de l’absence du prince pour renouer avec le règlement électoral de 1603 qui est d’application de 1679 à 1684.

Et c’est selon le règlement de 1603 que Renardi est désigné comme bourgmestre pour la première fois en 1679. Fils du jurisconsulte Bauduin Renardi, celui qui est parfois présenté comme un avocat apparaît comme le chef principal du parti qui défend les droits et « privilèges » de la bourgeoisie et des métiers. Mais la belle unanimité liégeo-liégeoise vole en éclats et les luttes deviennent fratricides. Face aux radicaux conduits notamment par Renardi, le parti des modérés prônent la conciliation, la paix et le respect des prérogatives princières. En 1682, sous la conduite de H-P. Gillotton (ou Giloton) et G-Fr. Renardi, qui sont les principaux meneurs des « métiers » et refusent des propositions de transaction du comte de Furstemberg, les bourgmestres en place fuient à Maastricht ; les partisans des bourgmestres déchus sont privés de leurs droits et deux chefs « émeutiers » sont élus bourgmestres (Jean le Rond et Walerand-Lambert de Rickman). En juin 1683, c’est le parti de Renardi qui est mis en minorité et ses dirigeants – dont Renardi – sont obligés de fuir.

Les deux bourgmestres modérés et pro-espagnols (Jean de Graan et Nicolas Remouchamps) négocient un compromis de paix avec Maximilien et parviennent à un accord (traité du 17 novembre 1683). En amnistiant les anciens « révolutionnaires », les négociateurs laissent cependant passer une occasion : dès leur retour dans la cité, les métiers bloquent la ratification de la réconciliation (fin 1683). L’antagonisme entre les mangeurs de tartes et les mangeurs de boudins, comme on dit à l’époque, reprend de plus belle ; les modérés sont chassés des métiers. Avec l’élection de Guillaume-François Renardi et de Henri-Paul Gillotton (ou Giloton) en juillet 1684, les radicaux témoignent de plus d’intransigeance encore. Conscient que le temps de la conciliation n’est plus de mise, que les Liégeois sont isolés et faibles et ne disposent pas de l’aide de Paris, Maximilien envoie ses troupes. Le 26 août, les Bavarois entrent dans Liège et rétablissent Maximilien dans ses titres et fonctions, tandis que la répression s’abat sur les rebelles : Gillotton s’enfuit, tandis que Renardi est arrêté, condamné à mort et exécuté sur l’échafaud. Quelques heures après cette exécution, Maximilien, qui avait quitté Liège en 1671, fait sa rentrée dans la cité et impose une régence à ses ordres pour administrer la ville. Enlevant tout pouvoir aux métiers, un nouveau règlement, celui du 28 novembre 1684, régit désormais les élections des magistrats : « le règlement dit de Maximilien » réduit à peau de chagrin les droits politiques des Liégeois, il anéantit leurs institutions démocratiques. Avec Renardi, disparaissent les derniers partisans intransigeants du règlement de 1603, se prévalant de « droits démocratiques », du moins avant que n’éclate la révolution de 1789.

Sources

Alphonse LE ROY, Maximilien-Henri de Bavière, dans Biographie nationale, t. 14, col. 170-178

Louis ABRY, Jean-Guillaume LOYENS, Recueil héraldique des bourguemestres de la noble cité de Liège…, Liège, 1720, p. 469-470

Théodose BOUILLE, Histoire de la ville et pays de Liège, Liège, 1732, t. III

Félix MAGNETTE, Précis d’histoire liégeoise à l’usage de l’enseignement moyen, Liège, 1929, 3e éd., p. 222-240

Paul Delforge

© Sofam

© Sofam

Remy Marcel

Culture, Journalisme

Bois-de-Breux/Grivegnée 1865, Berlin 09/12/1906

Critique musical apprécié et redouté pendant plus d’un quart de siècle, Marcel Remy était aussi un « savoureux conteur du terroir ». Il serait tombé complètement dans l’oubli si, en 1923, la maison Bénard et Maurice Kunel n’avaient entrepris de rassembler ses meilleurs textes sous le titre Les ceux de chez nous.

Sa connaissance de la musique était empirique ; dans sa famille – des agriculteurs –, tout le monde jouait d’un instrument. Lui appréciait particulièrement le baryton, mais touchait à tout, en fantaisiste. Dans les années autour de 1883, il était à la tête d’un petit orchestre qui faisait la joie des sorteurs du samedi soir. Il jouait dans un grenier qui servait d’atelier de peinture au poète Henri Simon. Autodidacte doué en musique, Marcel Remy avait bénéficié d’une solide formation scolaire (Athénée et Collège Saint-Servais) qui l’avait conduit à entreprendre des études de philosophie à l’Université de Liège. Il ne les acheva pas. Dilettante, il préférait signer pour son plaisir des articles dans la presse liégeoise jusqu’au jour où L’Express et Le Guide musical s’attachent sérieusement ses services.

Quittant Liège pour Paris au moment où la capitale française est bercée par César Franck, il parvient à devenir collaborateur au journal Le Temps, mais multiplie les petits boulots pour survivre : professeur de piano, répétiteur de chant, musicien de brasserie, etc. Découvreur de talents, annonciateur de nouveaux courants, le Wallon devient une sorte d’oracle dans le milieu musical de son temps. Ses critiques fort attendues étaient autant de sésames pour les meilleurs, et se transformaient en calvaires pour les autres. En 1897, Le Temps l’envoie à Berlin. Mais le correspondant doit s’occuper de la politique allemande, tandis qu’à Paris éclate l’affaire Dreyfus. Marcel Remy n’est pas dans son élément et, dans la capitale prussienne, il continue de donner des leçons, de français auprès de certains professeurs, militaires ou diplomates, de musique ailleurs.

Maîtrisant bien la langue allemande mais éprouvant de fortes réticences à l’égard de la politique prussienne, M. Remy ne perce pas à Berlin. Ses opinions trop affirmées lui ferment de nombreuses portes, même s’il parvient à livrer des billets – ses Lettres de Berlin – au Journal de Liége ou à l’Indépendance belge. De 1901 à 1906, Marcel Remy tient en effet une sorte de chronique dans Le Journal de Liége où il raconte ses souvenirs d’enfance sous divers pseudonymes (Li Houlêhe Mayanne, li Vicomte dè Timps passé, Mamé). L’éloignement et surtout la surdité qui le handicape particulièrement expliquent, en partie, cette forme de nostalgie littéraire, pourtant toujours souriante, où il décrit « ceux de chez nous », des ruraux du pays wallon qu’il distingue fortement des « Flandriens » ou des « Campinois ». La série s’arrête en 1906 avec le décès de son auteur, victime d’une méningite.

En 1916, sous l’occupation allemande, douze des vingt-et-un textes les plus marquants de Marcel Remy sont publiés par l’imprimerie Bénard sous le titre Les ceux de chez nous. Après l’Armistice, Maurice Kunel entreprend de rassembler tous les textes de Marcel Remy et de les publier sous le même titre. C’est donc après la mort de son auteur que cet ensemble de nouvelles s’est imposé comme un petit-chef d’œuvre de littérature régionale, mêlant le français et le wallon.

Sources

Maurice KUNEL, Étude-préface, Marcel Remy. Les Ceux de Chez Nous, Liège, Bénard, [1925]

Maurice KUNEL, La Vie wallonne, 3e année, XXXIV 15 juin 1923, p. 452-465

Antoine GREGOIRE, La Vie wallonne, 6e année, LXII, 15 octobre 1925, p. 45-71

Histoire de la Wallonie (L. GENICOT dir.), Toulouse, 1973, p. 478

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. III, p. 51, 174