Ramoux Gilles Joseph Evrard

Eglises

Liège 21/01/1750, Glons 08/01/1826

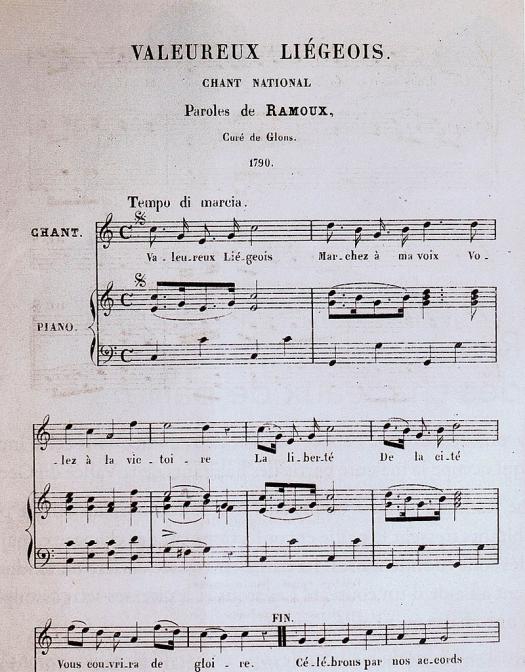

En principauté de Liège, durant le règne du prince-évêque Velbruck, Joseph Ramoux occupe une position particulière ; outre ses fonctions importantes d’enseignement, il est parmi les fondateurs de la Société d’Emulation (1779). À son nom est aussi accroché un chant « patriotique » célèbre ; Ramoux est en effet l’auteur du Valeureux Liégeois (1790).

Le 16 août 1773, le pape Clément XIV décide de dissoudre la Compagnie de Jésus. Un mois plus tard, tous les collèges jésuites établis en pays wallon ferment leurs portes (il y en avait un à Nivelles, Huy, Ath, Marche, Tournai, Dinant, Liège, Mons et Namur). Comme l’empereur d’Autriche dans les Pays-Bas, le prince-évêque de Liège remplace les établissements supprimés. Ainsi en est-il par exemple à Liège où est ouvert le Grand Collège. Velbruck y nomme à sa tête l’abbé (Gilles) Joseph Ramoux, qui exerce aussi comme professeur de rhétorique jusqu’à la fin du règne de ce prince-évêque (de 1773 à 1784). Dès 1761, Ramoux avait suivi les cours… du collège des jésuites wallons, et s’était révélé par ses aptitudes. Entré au séminaire, ordonné prêtre (1773), le jeune Ramoux était « premier chantre » à Amsterdam lorsque Velbruck le rappelle « au pays » et lui confie la direction du Collège.

Dans le climat favorable aux idées nouvelles que permet Velbruck, quelques lettrés Liégeois créent la Société d’Émulation : la réunion constitutive se déroule en avril 1779 chez Ramoux qui devient administrateur et bibliothèque du cercle. Il y joue un rôle actif.

Sans doute la disparition de Velbruck au printemps 1784 précipita-t-elle la mise à l’écart de Ramoux des affaires liégeoises. Le hasard voulut qu’au moment où disparaissait son protecteur s’ouvrait une place à la cure primaire de Glons. Cette offre ne pouvait être refusée et Ramoux quitta les bords de la Meuse pour ceux du Geer, sans jamais revoir les premiers. Tous les efforts de l’abbé se concentrèrent désormais sur ses ouailles. Sa démarche fut spirituelle, morale et matérielle. L’injustice, la mendicité et le manque d’hygiène furent combattues avec la même rigueur et la même efficacité, si bien que Ramoux reçut de ses contemporains le surnom de « Législateur des bords du Geer » ; esprit inventif et imaginatif, sans doute toujours influencé par les idées nouvelles, il joua un rôle important en redynamisant la confection et le commerce des chapeaux de paille, transformant l’activité « traditionnelle » dans la vallée en une véritable industrie.

Dans sa cure reculée, Ramoux semble s’être aussi consacré à la botanique, à la musique, ainsi qu’à l’écriture, en français comme en wallon, sans que l’on en ait conservé beaucoup de traces. D’avril 1790, une chanson intitulée Sur la marche nationale émerge cependant. Ayant sans doute répondu à un appel de Lambert-Joseph Donceel – commandant des milices liégeoises - , Ramoux compose les paroles d’une chanson, en français, deux strophes et un refrain, qui deviendra si populaire qu’elle s’imposera comme l’hymne des Liégeois, Le Valeureux Liégeois.

Sources

Histoire de la Wallonie (L. GENICOT dir.), Toulouse, 1973, p. 306, 307

Maurice PIRON, Anthologie de la littérature dialectale de Wallonie, poètes et prosateurs, Liège (Mardaga), 1979, p. 90

Joseph DEFRECHEUX, dans Biographie nationale, t. 18, col. 635-646

Antoine-Gabriel BECDELIEVRE, Biographie liégeoise…, t. II, p. 695-698

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. II, p. 85, 464 ; t. IV, p. 481

Paul Delforge

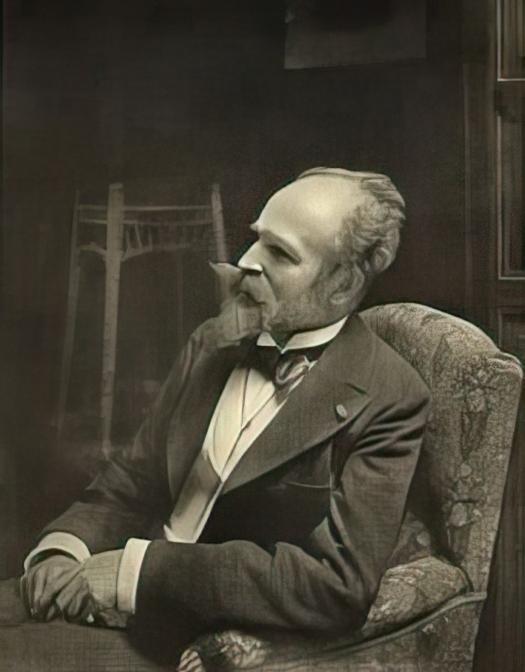

Radoux Jean-Théodore

Culture, Musique

Liège 09/11/1835, Liège 20/03/1911

Troisième directeur du Conservatoire de Liège depuis sa création en 1826 et la désignation de Daussoigne-Méhul, Jean-Théodore succède à Étienne Soubre en 1872 et exerce la fonction jusqu’à sa mort, en mars 1911. Lui-même musicien et compositeur, ce fils d’armurier présidera les jurys des concours pendant près de quarante ans et verra voit passer quelques grands noms comme Eugène Ysaÿe, Ovide Musin, Martin-Pierre Marsick, César Thompson et bien d’autres comme les trois prix de Rome Sylvain Dupuis, Joseph Jongen et son fils Charles Radoux-Rogier.

Formé au Conservatoire de Musique de Liège (1845-1854), il suit les cours de solfège de Léonard Terry, apprend le basson et le piano, et suit les cours d’harmonie et de composition de Daussoigne ; dans chacun des cours, Radoux se distingue enlevant le 1er prix en solfège et basson, le 2e prix en piano. Dès 1856, il est nommé professeur de basson en remplacement de son maître Joseph Bâcha (décédé). Premier Prix de Rome 1859 pour la cantate Le Juif errant qu’il a composée, le jeune Radoux se rend à Paris où il compose avec l’aide de Halévy quelques fresques historiques dans l’air du temps, ainsi qu’un deuxième Te Deum, après celui de 1857 qui fut sa première œuvre. Entre Paris et Liège, Radoux écrit, compose, publie. Opéra-comique en trois actes, Le Béarnais est représenté pour la première fois à Liège (1867), avant de faire un triomphe à Bruxelles (1868).

Le compositeur est alors fort sollicité tant à Liège qu’à Bruxelles et à Anvers. Il accepte pourtant d’assurer de façon provisoire la direction du Conservatoire de Liège au lendemain du décès inopiné d’Étienne Soubre. Il s’acquitte si bien de la fonction qu’il est nommé en 1872. Consolidant les innovations de Soubre, renforçant l’enseignement, il s’appuie sur une série de professeurs talentueux qui assurent au Conservatoire de Liège une grande réputation. Tout améliorant la qualité, Radoux élargit l’offre de formation et permet à davantage d’élèves de les suivre. Créateur d’un Orchestre du Conservatoire, il fait jouer dans les meilleures conditions le répertoire classique et moderne, les œuvres des Autrichiens, des Allemands, des Français et des Russes, mais aussi celles de César Franck, de Vieuxtemps, de Joseph Jongen et… les siennes. Un goût très sûr et une approche pédagogique constante contribuent à faire connaître au public liégeois des œuvres sûres, parfois en création à Liège.

Attentif à préserver les œuvres du passé, le directeur du Conservatoire de Liège veille à l’acquisition de la bibliothèque Terry, à la constitution d’un musée Grétry, à la réorchestration de Li Ligeois ègagî de Jean-Noël Hamal et rédige notamment des biographies marquantes (dont celle de Vieuxtemps). Préoccupé de favoriser toutes formes d’expression musicale, comme par exemple les sociétés chorales, il permet par ailleurs au Conservatoire de Liège d’entrer dans de nouveaux bâtiments, au boulevard Piercot (1887). Correspondant (1874), membre titulaire (1879) et enfin directeur de la Classe des Beaux-Arts (1896) de l'Académie royale de Belgique, il retrouvera un peu de temps, à la fin de sa vie, pour de nouvelles compositions, notamment treize grands chœurs à quatre voix d'hommes qui intègrent une œuvre riches d’une soixantaine de productions.

Sources

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. III, p. 392

José QUITIN, dans Biographie nationale, t. 43, col. 610-618

Rademackers (épouse Martial) Jeanne

Humanisme-Egalité

Maaseick 1862, Jupille 1938

En 1880, le taux féminin d’alphabétisation est de 5% inférieur à celui des garçons ; les jeunes filles n’ont accès ni aux écoles d’humanités ni aux universités. Quant au travail professionnel, il occupe un tiers de femmes qui, du fait de leur activité, sont déconsidérées dans la société. Par conséquent, l’inscription d’une jeune femme à l’Université constitue un événement aussi extraordinaire que sa réussite et sa diplomation : en Wallonie, Jeanne Rademackers est la première à décrocher un diplôme de l’Enseignement supérieur au terme d’une formation en pharmacie menée au milieu de condisciples exclusivement masculins à l’Université de Liège.

Les circonstances de l’inscription de Jeanne Rademackers sont singulières. Son père est pharmacien à Maaseik et son frère, promis à reprendre l’activité familiale, s’est noyé lors des inondations de la Meuse en 1880. C’est par conséquent dans le but de pouvoir succéder à son père que la jeune fille est autorisée à entamer son cursus à l’Université de Liège en 1881, soit un an après que l’Université de Bruxelles a montré l’exemple en ouvrant ses portes aux jeunes filles (1880). L’événement est à ce point important que le recteur de l’ULg, Jean-Louis Trasenster, évoque explicitement l’arrivée de la jeune étudiante dans son discours de la rentrée académique 1882 consacré… à l’enseignement supérieur des filles.

Dans la pratique, la galanterie est d’application et les premiers bancs sont réservés à la jeune fille. De même, elle a le privilège d’entrer dans les salles de cours par la même porte que le professeur et ses assistants, mais quelques minutes avant eux. Mais la matière et les examens sont les mêmes. En 1883, elle présente son premier examen et le réussit avec grande distinction. Le 19 juillet 1885, elle reçoit officiellement sa diplomation. Après elle, c’est Louise Popelin qui sera diplômée en pharmacie à l’Université libre de Bruxelles.

S’il s’agit d’une première en Belgique, le pays est bien en retard sur le reste du monde. Depuis 1849, une université de l’État de New York a déjà décerné un diplôme de docteur en médecine à une demoiselle. En 1861, une jeune Française a été la première à recevoir le baccalauréat. Les universités françaises (1863), suisses (1864), anglaises (1867), puis scandinaves, italiennes et des Pays-Bas dans les années 1870, ouvrent successivement leurs portes aux jeunes filles. L’élargissement du nombre d’étudiantes reste un processus très lent en Belgique, l’Université catholique de Louvain acceptant la première inscription en 1920.

Le parcours du combattant n’est cependant pas achevé pour la plupart des diplômées. Il reste à trouver du travail et à forcer les portes des préjugés dans un des pays où l’opinion publique est le plus hostile aux revendications féminines » (Parent, 1897). Cependant, pour Jeanne Rademackers, la voie est toute tracée dans l’officine familiale. Elle n’y travaille que peu d’années. Quand elle épouse Théotime Martial (1841-1908), juge de paix du canton de Fexhe-Slins (1883-1894), avant d’exercer à Seraing (1894-1908), elle se conforme à la coutume de l’époque, à savoir qu’une femme de fonctionnaire n’exerce pas de profession… Par conséquent, on ne sera guère surpris de ne pas retrouver Jeanne Martial-Rademackers dans l’une ou l’autre des associations qui se créent progressivement pour contribuer à l’émancipation féminine.

Sources

Bernadette LACOMBLE-MASEREEL, Les premières étudiantes à l’Université de Liège : années académiques 1881-1882 à 1919-1920, Liège, Commission communale de l’histoire de l’ancien Pays de Liège, 1980, coll. Documents et mémoires n°14

Jean-François ANGENOT, La pharmacie et l’art de guérir au pays de Liège des origines à nos jours, Liège, Wahle, 1983, p. 131-134

M. PARENT, Assemblée générale annuelle, dans La Ligue. Organe belge du droit des femmes, 1897, cité par Bernadette LACOMBLE-MASEREEL, op. cit., p. 7

Émile DE LAVELEYE, L’instruction supérieure pour les femmes, dans Essais et études (1875-1882), Gand-Paris, 1895, p. 350-351

Alain LEJEUNE, Annales pharmaceutiques belges, 1990, n°10, p. 50-52

http://le15ejour.ulg.ac.be/jcms/prod_14065/fr/femmes-et-feminisme-a-liege (s.v. décembre 2014)

H. DELWAIDE, La définition du droit : son objectivité, Bruxelles, Larcier, 1908, p. 53

Julien PIERRE, « Jean-François Angenot, La pharmacie et l’art de guérir au pays de Liège des origines à nos jours », dans Revue d’histoire de la pharmacie, 71e année, n° 259, 1983, pp. 343-344

Diana VAZQUEZ-MARTINEZ, Note sur les premières pharmaciennes en Belgique, p. 149-158, dans Sextant, Revue du Groupe interdisciplinaire d’Etudes sur les femmes, Bruxelles, 1995, vol. 3

Paul Delforge

Quinqué André

Culture, Edition

Douai fin XVIe siècle, Tournai 20/10/1647

Avec retard par rapport à d’autres régions d’Europe voisines, le pays wallon dispose progressivement d’imprimeurs dans ses principaux centres urbains à partir du milieu du XVIe siècle. À ce moment, un imprimeur anversois arrive à Liège ; quelques années plus tard, dans le Hainaut, Valenciennes, Binche et Mons sont à leur tour dotées des outils typographiques inventés un siècle auparavant par Gutenberg de Mayence. En 1609, comme dans les autres villes wallonnes, ce sont des imprimeurs « étrangers » qui s’installent à Tournai et y publient le premier livre de la cité. L’un des deux est Liégeois et se nomme Charles Martin ; l’autre, Joseph Duhamel, vient de Douai.

En 1620, au décès de Charles Martin, sa veuve cède le matériel d’imprimerie à Adrien Quinqué qui entame ainsi sa carrière dans la cité aux Cinq Clochers, à l’enseigne de Saint-Pierre et Saint-Paul, avec la bénédiction du magistrat de la Cité. Cette maison (rue aux Rats) restera désormais toujours un lieu d’imprimerie, devenant au début du XXe siècle, propriété de la famille Casterman.

Pendant un quart de siècle, celui est né à Douai et a été formé à Cambrai chez l’imprimeur Jean de la Rivière s’impose comme l’imprimeur juré de la ville de Tournai. D’autre part, Adrien Quinqué trouve aussi auprès des pères jésuites une clientèle exigeante et fidèle. Il dispose de deux marques typographiques aisément reconnaissables : l’une représente les armoiries de la ville de Tournai dans une guirlande ; l’autre reprend le monogramme des pères jésuites, avec les apôtres saint Pierre et saint Paul de chaque côté du dôme de Saint-Pierre, que surmonte une tiare posée sur deux clefs.

La qualité de son travail et son habileté lui valent une belle réputation qui a traversé le temps et que l’on peut encore observer au travers de l’un des 138 ouvrages qu’il a édités. Pendant une vingtaine d’années, sa veuve poursuivra l’imprimerie Quinqué, de même que leur fils, Louis, qui avait ouvert une imprimerie en 1668, au pied du beffroi, à l’enseigne de Saint-Ignace. Un des beaux-fils de Quinqué sera lui aussi imprimeur.

Sources

Léopold DEVILLERS, dans Biographie nationale, t. 18, col. 509-511

Émile DESMAZIÈRES, Bibliographie tournaisienne. Recherches sur la vie et les travaux des imprimeurs et des libraires de Tournai, Tournai, Casterman, 1882, p. 58-151

Ernest MATTHIEU, Adrien Quinqué, imprimeur tournaisien (1620-1647), dans Revue tournaisienne, Tournai, Casterman, 1912, p. 1-8

Paul Delforge

Quevreux Jean Thomas Louis

Révolutions

Chauny (Aisnes) 17/12/1755, lieu inconnu vers 1803

Dirigées par Jourdan, Kléber et Championnet, les armées révolutionnaires françaises remportent une victoire militaire décisive à Fleurus le 26 juin 1794, face au prince Frédéric de Saxe-Cobourg. La route du nord est libre jusqu’au Rhin. À partir du 15 octobre 1794, le territoire conquis est administré à partir de deux pôles, l’un situé à Aix-la-Chapelle (pour la région de l’entre-Meuse-et-Rhin), l’autre depuis Bruxelles (pour la partie au nord de la Meuse). À Charleroi, alors appelée Libre-sur-Sambre et qui dépend de Bruxelles, les Français écartent les anciens magistrats et nomment Jean Thomas Louis Quevreux comme nouveau maire (janvier-février 1795). En prêtant serment « de maintenir la liberté et l’égalité, de mourir à son poste s’il le faut », il est officiellement installé par un agent national. Il sera le premier maire d’une ville qui désormais relève du Hainaut, et non plus du Namurois.

Écrivain public, comme son père, employé de bureau, J-Th-L. Quevreux est un homme instruit, sans fortune, qui quitte sa Picardie natale pour s’installer d’abord à Bergues saint Winoc à la fin des années 1770, avant de s’établir à Fumay en 1788, afin d’exercer comme instituteur communal à Charleroi, ville qui fait alors partie du comté de Namur. Avec son père, J-Th-L. Quevreux est en effet nommé « maître d’école », en février 1789, dans le quartier de l’Entre-ville, après avoir été lauréat d’un difficile concours public. Très vite, ses qualités intellectuelles sont remarquées et appréciées par les autorités locales qui élargissent sa charge en lui confiant la responsabilité d’instituteur dans la Ville-basse. Mais d’autres tâches l’attendent à l’heure où les événements politiques se précipitent.

Depuis plusieurs mois, les États de Hainaut manifestent leur opposition aux réformes de Joseph II et, le 21 décembre 1789, ils proclament leur indépendance, aussitôt imités, en pays wallon, par les États de Namur (22 décembre) et par ceux de Tournai puis de Tournaisis (26 décembre) ; le Limbourg/Outremeuse fera de même le 9 mars 1790. Se constituent alors les États du Pays de Namur et Charleroi doit envoyer un représentant au Tiers État. Bien qu’il soit arrivé depuis peu de temps, Quevreux est choisi pour être le député du peuple de Charleroi à l’Assemblée de Namur. L’instituteur français prend ainsi part à la Révolution dite Brabançonne et contribue à la fin de l’Ancien Régime dans le Namurois. Lors de la première restauration autrichienne (novembre 1790), il reprend, à temps plein, sa fonction d’instituteur, mais il est désormais davantage préoccupé par la politique et la défense des idéaux révolutionnaires. Ayant démissionné de sa charge pédagogique (mars 1792), il prend la tête du mouvement révolutionnaire, à Charleroi. Avec Floris Bonet, B-J. Thibaut et Michel Chapel, il crée la Société des amis de la liberté et de l’égalité et il y est élu à la présidence.

Après Valmy et Jemappes, Quevreux apporte son soutien aux hommes de Dumouriez et met sur pied, dès novembre, une « Assemblée provisoire des représentants du peuple » qui, parmi ses premières décisions, rebaptise la cité en Charles-sur-Sambre. Aspirant à un statut que les institutions d’Ancien Régime ne lui accordent pas, Charleroi s’oppose rapidement à Namur où l’on ne se laisse pas séduire par le discours progressiste des « libérateurs ». J-Th-L. Quevreux œuvre fortement à l’élection d’une deuxième Assemblée des représentants provisoires du pays de Namur, dont le siège est installé à Charleroi. Secrétaire de cette assemblée constituante (janvier 1793), Quevreux en rédige tous les procès-verbaux et prend une part active à la naissance de l’Administration (ou gouvernement) provisoire du pays de Namur (février-mars 1793), dont il est le secrétaire général.

Alors que l’annexion à la France était en cours, la bataille de Neerwinden consacre le second retour des Autrichiens (18 mars 1793). J-Th-L. Quevreux se fait alors discret et parvient à éviter des représailles trop sévères. En fait, il se tient prêt pour le retour des révolutionnaires français ; après Fleurus, il n’est cependant pas de la première municipalité mise en place en juillet 1794 et composée d’éléments radicaux. Plus modéré, il contribue à l’organisation pratique de l’annexion et siège au sein de l’Administration provisoire de l’arrondissement de Namur (décembre 1794-août 1795). En janvier 1795, il est choisi pour remplir les fonctions de maire de Libre-sur-Sambre et, le 31 août, il devient le premier bourgmestre d’une cité qui appartient désormais au département de Jemappes, et ne dépend plus de Namur, chef-lieu du département de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Maire jusqu’en mars 1797, officier et membre du conseil municipal jusqu’en 1798, J-Th-L. Quevreux achèvera sa carrière comme maître d’école, fidèle à un profond idéal républicain. Si une fonction de commissaire de guerre lui échoit vers 1800, il s’agit de la dernière trace de son activité.

Sources

Désiré-Alexandre VAN BASTELAER, Jean Thomas Louis Quevreux, maire de Charleroi, Documents et rapports de la Société Paléontologique et Archéologique de l'Arrondissement judiciaire de Charleroi, vol. XI, 1881, p. 439-455 (http://hainaut.mariemont.museum/Upload_Mariemont/Images_Docs/CDH/ELB-MRM-C92_11.pdf )

Serge NEKRASSOF, dans Jean-Louis DELAET (dir.), Libre-sur-Sambre. Charleroi sous les révolutions 1789-1799, Bruxelles, Crédit communal, 1989, p. 114, 119

Désiré-Alexandre VAN BASTELAER, Actes de franchises, de privilèges et d’octrois accordés spécialement à la ville de Charleroi par ses souverains depuis sa fondation, jusqu’après la domination de la maison d’Autriche…, Mons, 1868

Désiré-Alexandre VAN BASTELAER, Théodore-Joseph Pruniau, maire de Charleroi, Documents et rapports de la Société Paléontologique et Archéologique de l'Arrondissement judiciaire de Charleroi, vol. VI, 1878, p. 413-424

Paul Delforge

Putsage André

Culture, Musique

Liège 1924

C’est durant la Seconde Guerre mondiale qu’André Putsage fait la rencontre de Robert Jaspar et de Jacques Pelzer ; ayant quitté l’École de Jonfosse pour l’Athénée, Putsage découvre des jeunes qui partagent la même passion pour la musique, le jazz et Django Reinhardt en particulier ; ce genre est d’autant mieux apprécié qu’il est interdit par l’occupant. À la batterie, Putsage accompagne Jaspar, le leader, ainsi que René Thomas et Jacques Pelzer dans l’aventure The Bop Shots dans les années d’immédiat après-guerre. Ensemble, les jeunes complices font résonner le jazz dans les rues de Liège jusqu’en 1948/49. Avec Jacques Pelzer, Putsage est l’un des premiers musiciens européens à s’attaquer au be-bop. Après avoir tourné en Allemagne, il se lasse cependant des contraintes commerciales qui lui sont imposées et quand ses amis Jaspar et Pelzer quittent Liège pour Paris, celui qui est considéré comme le premier batteur bop du pays met un terme à sa propre carrière musicale.

Sources

Jean-Paul SCHROEDER, dans Dictionnaire du Jazz à Bruxelles et en Wallonie, Liège, Mardaga, 1991, p. 235

Jean-Paul SCHROEDER, Bobby Jaspar. Itinéraire d’un jazzman européen. 1926-1963, Liège, Mardaga, 1997

La Wallonie à l’aube du XXIe siècle, Namur, Institut Destrée, Institut pour un développement durable, 2005

http://www.jazzinbelgium.com/person/bobby.jaspar (s.v. juillet 2013)

© Sofam

© Sofam

Pirotte Jean-Claude

Culture, Littérature

Namur 20/10/1939, Beurnevésin (Jura suisse) 24/05/2014

Poète, romancier, écrivain, peintre, Jean-Claude a mis plusieurs années avant de consacrer l’essentiel de son temps à l’écriture, puisant dans un passé personnel tumultueux la matière de ses récits.

« En vérité, j’ai eu beaucoup de chance. D’abord de naître dans un milieu social qui, pour être conformiste, n’en considérait pas moins la musique ou la littérature comme autre chose que des ornements de la vie bourgeoise. Je ne m’entendais pas du tout avec mes parents, qui avaient tout de même une autre idée que la mienne de l’existence, au point que j’étais persuadé que ma place n’était pas chez eux, que j’étais une sorte d’enfant trouvé. Ils me regardaient comme un rebelle, mais j’ai très vite conquis la liberté de lire, de dessiner, de peindre, et surtout de vagabonder. Cette liberté s’est illuminée en Hollande, dans cette famille Prins qui m’accueillit, à Ede, où il me semble avoir pris définitivement conscience de ce qui était beau à mes yeux, pas question d’ouvrir ici un quelconque débat esthétique. Pour simplifier, disons que ma sensibilité a trouvé là de quoi s’alimenter, et c’est ainsi que je ne suis pas devenu tout à fait un voyou. J’ai découvert là ce qui désormais me serait nécessaire, l’art et la vie dirais-je un peu pompeusement, l’art indissociable de la vie la plus quotidienne... ».

Ainsi se décrit brièvement l’écrivain Jean-Claude Pirotte dans un entretien publié sur le site Internet de son éditeur principal, « Les éditions du temps qu’il fait ». Son enfance et son adolescence sont donc partagées entre la Wallonie, les Pays-Bas, la Bourgogne et Florence (1952-1962). Ayant fugué à l’âge de 11 ans, il est accueilli dans une famille aux Pays-Bas (1953), avant de retourner à Namur. Ses études de Lettres restent inachevées car les Sciences politiques et le Droit l’attirent davantage. Durant l’hiver ‘60-’61, il participe à la Grande grève wallonne contre la Loi unique. Fils de Jean Pirotte, le président de Wallonie libre, Jean-Claude Pirotte est à son tour plongé dans le Mouvement wallon. Il fait ses premiers pas dans l’action wallonne en étant le porte-parole de Jeune Wallonie lors du congrès de Wallonie libre en novembre 1963.

En 1964, le jeune diplômé de l’Université libre de Bruxelles s’inscrit au barreau de Namur. Dans le cabinet d’avocat où il travaille, il connaît un certain succès en plaidant dans des affaires sulfureuses. La perspective d’une carrière politique le tente jusqu’au moment où, candidat à un mandat politique, Bernard Anselme lui est préféré. Déjà, il a manifesté un goût certain pour le dessin, la lecture, l’écriture. S’étant promis d’écrire chaque jour, Jean-Claude Pirotte décroche à dix-sept ans le premier prix de composition française décerné par l’Académie de Langue et de Littérature françaises de Belgique, mais durant sa carrière d’avocat, l’écrivain sommeille. Depuis l’enfance, il se consacre également à la peinture ; là il n’hésite pas à s’exposer. En novembre 1998, la galerie Mouvements, à Paris, lui consacrera une exposition.

Mais la carrière d’avocat de Jean-Claude Pirotte est brisée par un « fait-divers ». Accusé (il niera toujours les faits) d’avoir favorisé la tentative d’évasion d’un de ses clients (1975), Jean-Claude Pirotte est condamné à dix-huit mois de prison et le procureur du roi ordonne sa radiation du barreau. « Ma condamnation, elle aussi, a été une chance miraculeuse. De nouveau je me suis trouvé dans l’obligation de conquérir et de protéger ma liberté. Ces policiers, ces magistrats qui se sont fourvoyés en me poursuivant et en me condamnant, et qui n’ont même pas réussi à entamer mon idéal de justice, je devrais les bénir. Dans la misère et l’insécurité de ce qu’il faut bien appeler une “cavale”, la littérature, la peinture, la musique, et la vigilante tendresse de ma compagne (qui m’apportait, où que je sois, avec sa présence furtive mais éblouissante, des livres et de quoi peindre) m’ont rendu à la vérité. À la paresse. Au vagabondage. Active, la paresse. Productif, le vagabondage... ».

Tandis qu’une exposition de ses aquarelles à la Maison de la Culture de Namur fait l’objet d’une saisie par la justice, J-Cl. Pirotte préfère se soustraire à l’exécution de la peine plutôt que de plaider son innocence : il mène alors une vie d’errance, dans les provinces françaises, dans le Val d’Aoste, en Catalogne et en Turquie. C’est le début d’une cavale qui dure cinq ans et la suite d’une éternelle errance même si, en 1981, sa peine est prescrite. Dans son exil, il a rencontré l’écrivain André Dhôtel qui l’a encouragé à une carrière littéraire.

En 1981, l’écrivain Jean-Claude Pirotte publie Journal moche qui reçoit le Prix anticonformiste décerné par l’hebdomadaire français Arts. Chroniqueur à la RTBf (1985-1989) et à La Liberté du Morbihan (Lorient, 1987), collaborateur à France-Culture, collaborateur épisodique à des revues de la région d’Angoulême (depuis 1989), il poursuit ses voyages et ses vagabondages, et surtout une carrière d’écrivain apprécié par la critique et le public. Ces romans sont d’ailleurs nourris de l’errance de leur auteur, dont les cousins en littérature s’appellent Villon, Verlaine ou Rimbaud. Reconnu comme écrivain, poète ou encore peintre, celui que Wallonie libre, dès 1963, identifiait comme un grand espoir de la littérature, obtient notamment le Prix Rossel en 1986, pour Un été dans la combe. Le suicide de sa fille (1991) est un tourment supplémentaire sur son chemin de vie. Chargé des missions Stendhal au Portugal en 1996 et 1997, il s’est installé à Montolieu en qualité de chargé de mission « Vie littéraire » en 1999.

Depuis Goût de cendre, publié chez Thone en 1963, Jean-Claude Pirotte a publié une cinquantaine de livres, dont plusieurs ont été couronnés : Prix Apollinaire 2011, Grand Prix de poésie de l’Académie française, Prix des Deux Magots, prix Roger-Kowalski et grand prix de Poésie de la Ville de Lyon (2008), prix Marc Orlan (pour Place des Savanes son 5e et dernier roman). En 2012, il recevait le Goncourt de la poésie pour l’ensemble de son œuvre.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse – Paul DELFORGE, Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2001, t. III, p. 1280

Œuvres principales

Contrée (Thone, 1965)

D’un mourant paysage (Thone, 1969)

Journal moche (Luneau-Ascot, 1981)

La Vallée de Misère (Le Temps qu’il fait (réed. en 1997), 1987)

Les Contes bleus du vin (Le Temps qu’il fait, 1988)

Sarah, feuille morte (Le Temps qu’il fait, 1989)

L’Épreuve du jour (Le Temps qu’il fait, 1991)

La Pluie à Rethel (Labor, 1991)

Fond de cale (Le Temps qu’il fait, 1991)

Récits incertains (Le Temps qu’il fait, 1992)

Il est minuit depuis toujours (La Table ronde, 1993)

Un Été dans la combe (La Table ronde, 1993)

Lettres de Sainte-Croix-du-Mont (l’Escampette, 1993)

Plis perdus (La Table ronde, 1994)

Un voyage en automne (La Table Ronde, 1996)

La Légende des petits matins (La Table ronde, 1996)

Le Noël du cheval de bois (Le Temps qu’il fait, 1997)

Faubourg, poésie (Le Temps qu’il fait, 1997)

Cavale (La Table Ronde, 1997)

Boléro (La Table Ronde, 1998)

Mont Afrique (Le Cherche-midi, 1999. (rééd. Gallimard, 2001)

Ange Vincent (La Table Ronde, 2001).

Les Chiens du vent (avec Pierre Silvain, Cadex, 2002)

Rue des Remberges prélude (Le Temps qu’il fait, 2003)

Un rêve en Lotharingie récit (National Geographic et Stock, 2003)

Dame et dentiste (poèmes, Inventaire/Invention, 2003)

Fougerolles (poèmes, Virgile, 2004)

La Boîte à musique (avec Sylvie Doizelet, poèmes, La Table ronde, 2004)

Une adolescence en Gueldre (La Table ronde, 2005)

Expédition nocturne autour de ma cave (Stock, 2006)

Un bruit ordinaire suivi de Blues de la racaille (poèmes, La Table Ronde, 2006)

Hollande (poèmes et peintures, Le Cherche Midi, 2006)

Un voyage en automne (La Table Ronde, 1996)

Absent de Bagdad (La table ronde, 2007)

Passage des ombres (La Table Ronde, 2008)

Revermont (Le Temps qu’il fait, 2008)

Avoir été (Le Taillis Pré, 2008)

Le Promenoir magique et autres poèmes 1953-2003 (La table ronde, 2009)

Voix de Bruxelles (avec Hugues Robaye, CFC, 2009)

Autres séjours (Le Temps qu’il fait, 2010)

Cette âme perdue (Le Castor Astral, 2011)

Place des savanes (Le Cherche Midi, 2011)

Ajoie (La Table ronde, 2012)

Le très vieux temps (Le Temps qu’il fait, 2012)

Vaine pâture (Mercure de France, 2013)

Brouillard (Le Cherche Midi, 2013)

Gens sérieux s’abstenir (Le Castor Astral, 2014)

Portrait craché (Le Cherche Midi, 2014)

Pirmez Octave

Culture, Littérature

Châtelet 19/04/1832, Acoz 30/04/ou 01/05/1883

Développant une écriture centrée sur sa personne, sa vie sentimentale et une profonde mélancolie, l’écrivain Octave Pirmez se livre à une forte introspection psychologique et apparaît, aux yeux de certains critiques, comme le parangon de l’écrivain wallon. À l’inverse, d’autres considèrent que l’œuvre de « ce dandy désuet » ne mérite pas de survivre (Piron). La lecture de son œuvre offre tous les éléments de sa biographie. Mais si ses Jours de solitude (1869) ont fait l’objet d’un excellent accueil, Pirmez qui reste sous l’influence du romantisme se confinera dans le confidentiel. Quant au système philosophique qu’il construit à travers Les feuillées et Heures de philosophie, il ne parviendra pas à trouver d’émules ; Marguerite Yourcenar n’y verra d’ailleurs qu’un « insupportable bourdonnement des lieux communs ».

Cultivant pour la chasse la même passion que son père, profitant d’une jeunesse oisive tournée vers la découverte de la nature, le jeune Pirmez n’apprécie de sa brève formation scolaire que les rares leçons de musique. Déjà, il préfère interpréter seul son répertoire plutôt que devant un auditoire, et ses parents, aisés, lui procurent les services d’un précepteur plutôt que de lui imposer la fréquentation de condisciples. Il ne s’attarde pas non plus à l’Université libre de Bruxelles, préférant entreprendre une série de voyages en Ardenne, en France, en Allemagne et en Italie qui inspireront les belles pages de ses Jours de solitude. Mais la romantique vallée d’Acoz satisfera largement ses goûts et son inspiration : Les feuillées, pensées et maximes (1861), Jours de solitude (1869) et Heures de philosophie (1873), Remo. Souvenir d’un frère (1881) et ses nombreuses lettres à José de Coppin (Lettres à José, 1881) sont écrites à l’ombre de la tour d’Acoz. Acquis par sa mère en 1856, le château d’Acoz est entièrement restauré (1859) et sera le lieu de résidence de l’écrivain.

Cet éloignement du monde se marque aussi dans ses choix littéraires. Si Montaigne, J-J. Rousseau et surtout Pascal ont retenu son attention, il ignore volontiers tous les autres écrivains. Très sélectif, tourné vers la nature et le divin, austère et contemplatif, amoureux de la solitude, chantre de l’intime, l’écrivain Octave Pirmez ne sera véritablement découvert que bien longtemps après sa disparition. Seule La Jeune Belgique rend très tôt hommage à l’écrivain romantique attardé en pleine époque réaliste.

Sources

Maurice WILMOTTE, dans Biographie nationale, t. 17, col. 622-637

Maurice PIRON, Les lettres wallonnes dans la Littérature française, Paris, Larousse, 1969, t. II p. 372

Marguerite YOURCENAR, Souvenirs pieux, Paris, 1973

La Vie wallonne, 15 novembre 1922, XXVII, p. 110 et ssv. ; 15 août 1924, XLVIII, p. 481-495 ; 15 septembre 1924, XLIX, p. 14 et ssv. ; 15 novembre 1924, LI, p. 93-106 ; 15 décembre 1924, LII, p. 133-152 ; mars 1931, CXXVII, p. 323-327 ; 1963, I, p. 73

Histoire de la Wallonie (L. GENICOT dir.), Toulouse, 1973, p. 399

Joseph HANSE, dans La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. II, p. 384-385

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:tSKUttIxxQAJ:www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid%3DDMF20130226_00273786+&cd=5&hl=fr&ct=clnk&gl=be

Cécile VANDERPELEN-DIAGRE, Des hommes d’élite ? L’identification des écrivains à une classe sociale en reconstruction (Belgique, XIXe siècle), Contextes 8, 2011, http://contextes.revues.org/4717 (s.v. octobre 2014)

Paul Delforge

Piette Josly

Socio-économique, Syndicat

Glons 05/10/1943

Numéro 2 de la CSC de 1992 à 2005, Josly Piette s’est imposé comme un interlocuteur social majeur de la scène politique belge et wallonne. Ancien ouvrier de la FN, il achevait en 2005 sa carrière syndicale et se lançait de nouveaux défis : en politique, il voulait devenir bourgmestre de Bassenge. Il sera aussi ministre fédéral, pendant quelques mois, en charge de l’Emploi et du Travail.

Ayant achevé l’École technique Saint Laurent en juin 1960 avec un diplôme A3 en poche, Josly Piette est recruté par la Fabrique nationale d’Armes de guerre qui, pendant deux ans, lui assure une formation professionnelle intense. Il sera engagé au département Aviation et travaillera sur des machines de grande précision. Le jeune ouvrier entame sa carrière quand éclate la Grande Grève wallonne contre la Loi unique et, très vite, il est aussi confronté à la fameuse grève des femmes de la FN (1966), avant de connaître l’importante mobilisation autour des cristalleries du Val Saint-Lambert et la crise dans la sidérurgie.

Recruté par Ghislain Hiance et Louis Smal, le métallo s’engage dans le mouvement syndical et gagne son premier mandat en 1967. Permanent interprofessionnel CSC (1971), avec un diplôme décroché à la FOPES, il devient, pendant dix ans, le secrétaire de la régionale de Liège de la CSC (1982-1992). Chef de file de la fédération liégeoise de la CSC, il forme avec Louis Smal un duo aussi efficace qu’improbable. Discret et avare de sorties médiatiques spectaculaires, organisateur méthodique des services aux affiliés, Josly Piette se montre partisan d’un syndicalisme de proposition, plutôt que d'affrontement. A Liège, il siège alors notamment au conseil de Meusinvest (-1992), de RTC, du groupe Liège 2000. En octobre 1989, avec le départ de l’unitariste Jef Houthuys et le transfert de nouvelles compétences vers la Région wallonne où la SRIW prend son véritable envol, la CSC ne rate pas l’occasion d’attribuer plus d’autonomie à son aile wallonne et Josly Piette devient le vice-président du Comité régional wallon, aux côtés de François Cammarata. Membre du groupe Liège 2000 (1990), il est un leader syndical écouté, au même titre que son homologue de la FGTB Urbain Destrée.

En janvier 1992, Josly Piette succède à Robert D’Hondt en tant que numéro 2 de la CSC, aux côtés de Willy Peirens (de 1992 à 1999), puis de Luc Cortebeeck (1999-2005). La disparition soudaine de R. D’Hondt a forcé les fédérations wallonnes et bruxelloise à choisir entre Willy Thys et Josly Piette, mais comme elles ne sont pas parvenues à dégager leur candidat, c’est par conséquent l’aile flamande qui a contribué à l’accession de Josly Piette au poste de secrétaire général de la CSC ; il s’empresse d’ailleurs de souligner que cette fonction correspond, mutatis mutandis, à la présidence de l’aile wallonne du syndicat.

Renforcer la démocratie, lutter contre les exclusions sociales, favoriser l’emploi et maintenir la sécurité sociale seront ses principaux leitmotive. Engagé dans la lutte contre le plan global de redressement du gouvernement Dehaene (1993-1994), partisan du recours maximum à la concertation sociale, Josly Piette se déclare constamment prêt à toutes discussions sur tous les sujets, mais sans transiger sur les principes adoptés par les Congrès de son syndicat. Tenant une ligne ferme que ce soit par rapport aux revendications des enseignants, aux appels à une action plus dure de la FGTB et lors des négociations avec le gouvernement, il contribue à l’élaboration du plan d’avenir de la CSC qui vise à réduire le chômage à 3% et envisage la réduction du temps de travail à 32 heures/semaine (fin des années 1990). Entretenant des contacts étroits avec les partenaires politiques les plus proches (PSC et CVP), Josly Piette appellera Philippe Maystadt à sauver le PSC en plein crise de succession des années Deprez, rejetant l’option Ch-F. Nothomb (1998).

Cherchant dans la construction d’une Europe plus sociale le moyen d’endiguer une globalisation qui provoque des clashs sociaux qui ont pour nom Clabecq, Renault Vilvorde, Ford Genk, etc., Josly Piette n’hésite pas à soutenir le plan Rosetta et se félicite, au printemps 2000, que son syndicat conforte sa position de n°1 au niveau fédéral et surtout renforce son assise en Wallonie (55%) aux élections sociales. Signataire de plusieurs accords interprofessionnels à la négociation desquels il participa activement, il aura constamment à tenir en équilibre le maintien de l’emploi et la hausse des salaires, et à éviter que l’un se produise au détriment de l’autre. N°2 de la CSC pendant plus de 12 ans, porte-parole permanent du syndicat sur toutes les grandes questions d’actualité, Josly Piette choisit la pré-retraite, au 31 décembre 2005. Il est remplacé par Claude Rolin.

À 62 ans, Josly Piette entame en fait une nouvelle carrière. Lors du scrutin d’octobre 2006, il s’empare de l’écharpe maïorale de Bassenge ; après des polémiques épiques, il se présente en dernière place sur la liste du cdH et, avec 895 vp, réalise le meilleur score. Il succède ainsi à Ghislain Hiance. Et, un an plus tard, lorsque les blocages se multiplient au fédéral pour former un gouvernement « Leterme », une éphémère équipe Verhofstadt III (20 décembre 2007-21 mars 2008) se met en place, au sein duquel Josly Piette, seul ministre cdH, reçoit le portefeuille de l’Emploi et du Travail : la question des titres-services sera le principal menu de celui qui est resté ministre 88 jours, le temps de lancer Yves Leterme. Vice-président de la conférence des bourgmestres de Liège, de « Liège Métropole », vice-président du Conseil central de l’Économie, administrateur de Dexia Banque, membre de l’Office belge du Commerce extérieur, il est désigné à la présidence du Conseil d'administration de Meusinvest (avril 2008), fonction qu’il exerce jusqu’en avril 2013, moment où il est remplacé par Jean-Michel Javaux. En 2009, il est aussi désigné à la présidence du comité de gestion de l’ONSS.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Bourgmestre de Bassenge (2006-2018)

Ministre fédéral (2007-2008)

Paul Delforge

Petit Georges

Culture, Sculpture

Lille 14/03/1879, Liège 28/12/1958

« Depuis 1901, date de ses premières œuvres, jusqu’à la guerre de 1940, Georges Petit a occupé avec autorité la scène artistique liégeoise », affirme Jacques Stiennon qui explique qu’il devait sa position aux multiples commandes officielles reçues autant qu’à la maîtrise précoce de son art. Sa sensibilité et sa capacité à transformer une anecdote en symbole universel ont influencé durablement ses élèves, parmi lesquels Oscar et Jules Berchmans, Robert Massart, Louis Dupont et Adelin Salle. « Tout l’œuvre de l’artiste est placé sous le signe de l’idée, du symbole. Par là il est bien wallon (…) » (Stiennon).

Né à Lille, de parents liégeois, Georges Petit grandit à Liège où il reçoit une formation artistique à l’Académie des Beaux-Arts. Élève de Prosper Drion, Jean Herman et Frans Vermeylen, il deviendra plus tard professeur de cette même Académie. Liège est son port d’attache, ce qui ne l’empêche pas de travailler au Petit-Palais à Paris, ainsi qu’à l’Hôtel de ville et à l’université de Louvain, dans l’atelier de Frans Vermeylen, et de se rendre à Rome grâce à une bourse de la Fondation Darchis (1906-1908).

D’abord attiré par les portraits, le symbole et les types populaires, Georges Petit a livré plusieurs bustes de grande facture (François Maréchal, Xavier Neujean, Henri Simon, etc.), tout en s’intéressant à la condition humaine (Vieux Batelier, Hiercheuses, etc.). Ami d’Auguste Donnay, proche des milieux régionalistes wallons, il signe plusieurs monuments, plaques et médaillons honorant des artistes wallons (Édouard Remouchamps, Marcellin Lagarde, Auguste Donnay, Camille Lemonnier, etc.).

Marqué par la Grande Guerre, l’artiste y puise une force qui se retrouve dans ses réalisations des années 1917 à 1927, période où il réalise notamment la Tradition commandée par le Musée de la Vie wallonne (1918), ou la médaille commémorant la remise par la France de la Croix de la Légion d’honneur à la ville de Liège (1919). Mais le drame des événements se lit dans sa Cassandre, ainsi que dans La Guerre, la Marne, Verdun ou La Victoire. Bien sûr, il sera maintes fois sollicité pour dresser un monument d’hommage aux victimes de la Grande Guerre ; sa plus grande réussite est incontestablement l’imposant Monument de la défense du fort de Loncin.

Par la suite, comme épuisé par tant de souffrances, le sculpteur choisit la peinture de chevalet et devient plus léger, sans tomber dans la facilité. Les visages humains tendent à disparaître et tant les paysages que les traditions wallonnes l’inspirent : en peinture, voire dans les quelques sculptures qu’il exécute encore, mais aussi dans ses médailles qui sont très nombreuses et d’excellente facture. Dans un espace réduit, par définition, le médailleur Georges Petit excellait à l’expression synthétique de son inspiration. Parmi sa nombreuse production, trois médailles émergent : Liège résiste aux barbares. 1914, La Belgique répare les désastres de la guerre, La France honore Liège.

La Vie wallonne, XXX, 15 février 1923, p. 251-293

La Vie wallonne, septembre 1927, LXXXV, p. 25-28 ; octobre 1927, LXXXVI, p. 42-53

La Vie wallonne, I, 1959, n°285, p. 45-46

Jacques STIENNON (introduction), Georges Petit, catalogue de l’exposition organisée à Liège du 9 janvier au 2 février 1980, Verviers, 1980

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. II, p. 282

Une certaine idée de la Wallonie. 75 ans de Vie wallonne, Liège, 1995, numéro spécial de La Vie wallonne, t. LXIX, p. 155