Patar Vincent

Culture, Cinéma

Les Bulles 02/09/1965

Le succès public et la reconnaissance accordée par le milieu cinématographique au film Ernest et Célestine ont davantage mis en lumière le travail de Vincent Patar. Un tel succès n’est pas le fruit du hasard ; il est avant tout une projection de lumière qui offre l’occasion de découvrir ou de redécouvrir une production personnelle tout à fait singulière.

Quand il mène ses études artistiques à Saint-Luc Liège au début des années 1980, Vincent Patar fait la rencontre de Stéphane Aubier avec lequel il va partager de nombreux projets. Tous deux diplômés de l’École supérieure des Arts visuels de la Cambre (1991), Patar et Aubier travaillent de concert et partagent un univers commun qui devient progressivement leur griffe artistique. Maîtrisant rapidement les principaux ressorts de l’animation, ils utilisent des moyens techniques rudimentaires pour créer une atmosphère singulière, au terme d’un travail exigeant une patience toute particulière.

Auteur et réalisateur de films d’animation, Vincent Patar est d’emblée catalogué comme un créateur iconoclaste tant ses productions impressionnent par la multiplicité des techniques employées. Les courts épisodes de « Pic Pic André Shoow », qui mettent notamment en scène « Pic Pic le cochon Magik » (créé par Aubier) et André, le Mauvais Cheval et Côboy (sortis de l’imagination de Patar), attirent l’attention et flirtent avec les prix dans les festivals à la fin des années 1980. « Saint Nicolas chez les Balthus » déconcerte avec ses papiers découpés animés.

Recourant aux marionnettes, à la pâte à modeler, aux dessins sur papier cello ou aux papiers découpés, les animations déjantées des deux jeunes Wallons trouvent un public de plus en plus large dans les années 1990. Narrant les aventures des trois héros Coboy, Indien et Cheval, les vingt épisodes de Panique au village imposent un nouvel univers, faits de personnages improbables (2001).

Grâce au producteur arlonais Philippe Kauffman et au Namurois Vincent Tavier, le duo Aubier-Patar qui s’est organisé en Atelier connaît un premier succès « grand public » sur Canal+ en 2002 ; dans le même temps, les deux créateurs signent des mini-BD dans des hebdomadaires (Télé-Moustique, L’Express) ou réalisent des publicités. Mais c’est à d’autres défis que s’attèlent le duo. En 2009 d’abord, Panique au village devient un film long métrage qui bénéficie des voix de Benoît Poelvoorde, Bouli Lamers, Didier Odieu ou Frédéric Jannin. Sélectionné notamment au Festival de Cannes 2009 et nominé au César 2010 du meilleur film étranger (battu par Gran Torino de Clint Eastwood), l’impressionnant travail du duo séduit.

Ensuite, Vincent Patar et Stéphane Aubier, auxquels s’est associé le Français Benjamin Renner comme coréalisateur, planchent sur Ernest et Célestine. Film plein de trouvailles, sorti en 2012, il rencontre un succès considérable, au point d’être sélectionné parmi les 5 meilleurs films étrangers aux Oscar 2014, de recevoir le César 2013 du meilleur film d’animation et le Magritte 2014 du meilleur film. En septembre 2014, pour leur dernière production en date, La Bûche de Noël, un moyen métrage qui met toujours en scène les trois héros Cowboy, Indien et Cheval (avec les voix de Benoît Poelvoorde, Bouli Lanners, ainsi que Patar et Aubier eux-mêmes), le duo Patar et Aubier décroche le Cartoon d’or au 25e Cartoon Forum à Toulouse, en soit une consécration européenne.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Alain LORFÈVRE, Destins animés : Patar, Aubier et Cie, Bruxelles, 2011

http://www.dailymotion.com/video/x5f224_stephane-aubier-et-vincent-patar_shortfilms (s.v. décembre 2014)

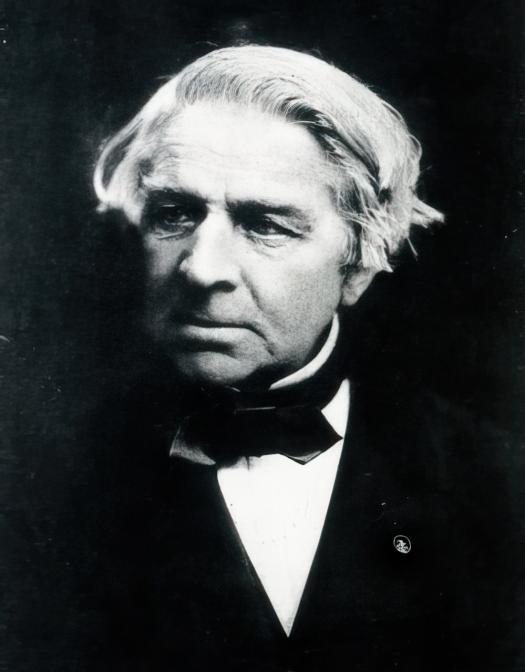

Pastor Gustave

Socio-économique, Entreprise

Burtscheid 02/06/1796, Seraing 1890

Derrière John Cockerill travaillent résolument dans l’ombre une série d’ouvriers et de cadres sans lesquels les activités de l’entrepreneur wallon n’auraient pas connu la prospérité. Directeur général des usines Cockerill de 1829 à 1865, Gustave Pastor est l’un de ces hommes.

Cousin et neveu par alliance de John Cockerill, Gustave Pastor est un proche de l’industriel wallon. Cockerill avait en effet épousé sa cousine germaine, Frédérique Pastor, et lui-même, Gustave Pastor a marié Adèle Hodson, la nièce de John Cockerill. Cette double alliance familiale se complète d’un engagement de Pastor auprès des activités de la famille Cockerill. Vers 1814, il a déjà un pied dans les activités de William Cockerill ; directeur d’usines, il acquiert une importante expérience de terrain qui sera profitable à John Cockerill. Homme de confiance, Pastor est envoyé fréquemment en mission ; en Angleterre, il ramène de précieuses informations sur les processus de fabrication ; chargé de la préparation et de l’organisation de nouvelles implantations industrielles, il contribue à la construction et à la mise en place des nouveaux outils : les machines à vapeur, mais surtout les fours à puddler sur le modèle anglais et le haut-fourneau au coke dont il est le premier à assurer la construction en Wallonie.

Chargé également du recrutement de la main d’œuvre, tant pour les usines textiles que pour le secteur sidérurgique, Gustave Pastor est le véritable bras droit de John Cockerill et ce statut est conforté par sa désignation comme directeur général des usines Cockerill dès 1829.

Il n’est dès lors pas étonnant qu’il soit appelé à la rescousse pour assumer la relève des sociétés du puissant industriel liégeois lorsque celui-ci trouve la mort, à Varsovie, en 1840. La mission est cependant périlleuse. Pastor connaît bien la « maison », mais Cockerill était un entrepreneur intrépide, qui s’est lancé dans de multiples diversifications, en investissant tant et plus. À son décès, force est de constater qu’une restructuration s’impose sous peine de faillite. Conscient qu’une telle situation serait catastrophique pour Liège, le pays wallon et la jeune Belgique, le gouvernement belge contribue à la réorganisation des avoirs de Cockerill et à la formation de la « Société Anonyme pour l'Exploitation des Etablissements de John Cockerill », où un commissaire du gouvernement est délégué. De 1840 à 1865, année où il démissionne et passe le relais à Eugène Sadoine, Gustave Pastor va piloter l’opération de sauvetage, de redémarrage et de redéploiement de la Société.

Sous la conduite de Gustav Pastor, la Société Cockerill privilégie la production sidérurgique et le secteur de la construction de machines à vapeur, de locomotives et de bateaux. Elle produit des canons en acier fondu (1861) puis commence à introduire le procédé Bessemer de transformation de la fonte en acier (1863). Il faudra encore une dizaine d’années avant que toutes les créances soient apurées, mais en 1864, la Société Cockerill occupe près de 7.000 employés dans ses différentes divisions (houillères, minières, hauts fourneaux et fabriques de fer, fabrique d'acier, ateliers de construction, ateliers de chaudronnerie, chantier naval) (Halleux). Quand il décide de mettre un terme à ses activités au sein de la Société Cockerill, Pastor a réussi le pari de la rationalisation. Il conservera encore quelques années la présidence du Conseil d'administration (jusqu’en 1869).

Sources

Suzy PASLEAU, John Cockerill. Itinéraire d’un géant industriel, Liège, éd. du Perron, 1992, en particulier p. 87-88

Robert HALLEUX, Cockerill. Deux siècles de technologie, Liège, éd. du Perron, 2002

Musée des Beaux-Arts, Exposition Le romantisme au pays de Liège, Liège, 10 septembre-31 octobre 1955, Liège (G. Thone), s.d., p. 151

Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 214, 481, 540

Jean-Jacques HEIRWEGH, Patrons pour l'éternité, dans Serge JAUMAIN et Kenneth BERTRAMS (dir.), Patrons, gens d'affaires et banquiers. Hommages à Ginette Kurgan-van Hentenryk, Bruxelles, Le Livre Timperman, 2004, p. 434 et 441

Orban Henri Joseph

Socio-économique, Entreprise

Liège 30/11/1779, Liège 05/12/1846

La notoriété de la famille Cockerill est telle que ses concurrents locaux restent dans l’ombre en dépit d’une créativité, d’une inventivité et d’un esprit entrepreneurial tout aussi exceptionnels. Si les rivaux wallons de Cockerill ne sont pas totalement ignorés, les « Orban » ne jouissent pas de la même notoriété et, finalement, c’est par l’un des gendres de Henri Joseph que leur nom se fait une place dans l’histoire du pays : Walthère Frère (1812-1896) avait en effet accolé le patronyme de son épouse (la fille de Henri Joseph), avant de faire une carrière majeure dans la politique belge du XIXe siècle. Pourtant, souligne Nicole Caulier-Mathy, Henri Joseph Orban est le « meilleur représentant de cette génération qui a assuré la transformation de l’industrie charbonnière et l’essor de la sidérurgie dans la région liégeoise ».

Fils unique de Joseph Michel, il naît à Liège, l’année où son père, venu du duché de Luxembourg, se fixe en bord de Meuse, où il va faire fortune à la fois grâce à la spéculation, à son sens du commerce et de l’industrie, tant dans la chicorée que dans le secteur des mines et de la métallurgie. Associé très tôt aux activités multiples de son paternel au sein de « la maison J-M. Orban et fils » (1802), Henri Joseph Orban partage son aventure lorsqu’ils modernisent une série de charbonnages dans le bassin liégeois. Alors qu’ils ne sont pas du métier, les Orban investissent dans un secteur possédant déjà une longue tradition et auquel ils vont apporter de nouvelles méthodes de fonctionnement. Avec un autre entrepreneur majeur de l’époque, Walthère Melchior Jamar, qui lui est un maître de fosses, ils introduisent des innovations qui transforment le secteur.

En 1811, ils commandent une machine à vapeur pour l’extraction du charbon aux Français Perier ; construite à Chaillot, la machine qui est la plus moderne de l’époque commence à fonctionner début 1813 au charbonnage de la Plomterie (ou Nouvelle Bonnefin) ; c’est la première du département de l’Ourthe, la cinquième en Wallonie. Des rails en fer sont posés au fonds des galeries de mine (c. 1813), tandis que des chevaux y sont introduits pour tracter les chariots (c. 1819) et que la lampe Davy est adoptée. Les méthodes modernes des Orban attirent l’intérêt d’autres entrepreneurs qui leur proposent des participations dans leur projet.

Dans les années 1820, les Orban sont aussi les pionniers de la sidérurgie liégeoise. En 1821, ils possèdent les Forges et Fourneaux de Buzenol, d’autres forges à Sainte-Ode, ainsi qu’à Prelle, et un haut-fourneau traditionnel à Montauban. Ils disposent ainsi de terres, minerais, outils et forêts. Dans le même temps, ils se portent acquéreurs d’une usine à Grivegnée : les anciens laminoirs de Pierre de Pauw. Ici encore, ils apportent des innovations majeures. À la vieille méthode wallonne de décarburation de la fonte, les Orban substituent le puddlage ; dès 1821, ils sont les précurseurs, à Grivegnée, de la seconde fusion avec brassage dans un four réverbère. La méthode avait été inventée dès 1784 par l’Anglais Cort, mais il faudra attendre les années 1820 pour qu’elle soit maîtrisée en pays wallon par les Orban et, à leur suite, les Cockerill à Seraing, Hannonet-Gendarme à Couvin et Huart-Chapel à Couillet (Halleux).

Imités ici aussi, les Orban sont encore les premiers à construire, en 1822, le premier laminoir pour l’étirage des fers en barres immédiatement après l’affinage, conséquence la plus novatrice de la découverte de Cort. Par conséquent, les nombreux maîtres de forge du pays de Liège qui pratiquaient la fenderie se convertirent au laminoir à tôles. Alors que son concurrent, John Cockerill, parvient à construire son premier haut-fourneau au coke en 1823, aidé par l’Anglais David Mushet, Henri Joseph devra attendre 1835 pour inaugurer un modèle identique dans son usine de Grivegnée. Son usine était ainsi capable de produire 15 tonnes par jour. En 1844, une tréfilerie, selon la méthode anglaise, y voit le jour.

Dans cette usine – ainsi qu’à Anvers –, Henri Joseph Orban s’est spécialisé surtout dans la fabrication des coques métalliques de bateaux. En 1842, la construction d’un bâtiment, descendu dans la Meuse par un bras de l’Ourthe, nécessite la démolition d’un pont en pierre pour lui permettre de passer. Peut-être est-ce cette circonstance qui l’amena à prendre l’initiative de construire le premier pont suspendu de Wallonie ; il restera en activité jusqu’en 1940 ; il franchissait l’Ourthe occidentale près de Lavacherie et se composait de fers plats articulés avec colonne en fonte. De constructeur, Orban n’hésite pas à élargir encore sa palette d’activités et à devenir « armateur » ; à Anvers, il est à la tête du chantier naval à la Tête de Flandre. En 1846, il exploite quatre bateaux à vapeur sur la Meuse (le Michel-Orban, l’Espoir, l’Avenir, le Phénix). Ils naviguent de Liège à Maestricht et de Liège à Namur.

Toujours prompt à tirer parti d’une innovation, Henri Joseph Orban avait aussi contribué, en 1835, à l’installation de la première distribution publique du gaz d’éclairage. La transformation de la houille en gaz d’éclairage s’était répandue en Angleterre et en France dans les années 1820 ; elle arriva à Liège par la société Orban. À son décès, Henri Joseph détenait la moitié des parts des deux gazomètres installés l’un à Liège, l’autre à Verviers. Outre ce dont il avait hérité de son père, il détenait encore des immeubles dans la région de Valenciennes, là où l’exploitation de gisements charbonniers n’en était encore qu’à ses balbutiements.

Député aux États provinciaux (1816-1830), conseiller de la Régence de Liège (1819-1830), membre du Congrès national (1830-1831), Henri Joseph Orban avait émis de sérieuses critiques à l’égard de sa politique, en présence du roi Guillaume lors de sa venue à Chaudfontaine en 1829 ; il n’était dès lors pas suspect de voter contre l’exclusion à vie des Nassau du trône de Belgique. Après 1831, il fut chargé d’une des premières missions diplomatiques et commerciales avec les Pays-Bas. Président à neuf reprises (1829-1831, 1840-1846) de la Chambre de Commerce de Liège dont il était membre depuis 1820, il avait aussi été le président de la Société libre d’Émulation (de 1832 à 1846).

Considéré comme l’un des principaux introducteurs du machinisme moderne dans l’industrie charbonnière et la métallurgie du bassin de Liège, Henri Joseph Orban se maria deux fois et eut un total de vingt enfants qui assurèrent la pérennité du nom durant tout le XIXe siècle. Son second mariage, en 1849, avec Laurence-Hiacinthe Lamarche l’avait uni à une famille de riches industriels liégeois. Par mariage ou ascension professionnelle, ses descendants se retrouveront à la tête de charbonnages, d’entreprises, au Parlement, dans les administrations centrales, etc. Ainsi Jules Orban (1826-1895) est-il administrateur de la SA de Grivegnée (créée sous cette forme en 1854) et du Charbonnage des Kessales.

Son gendre, le célèbre statuaire Eugène Simonis, a signé un buste de H-J. Orban dans le marbre.

Sources

Robert HALLEUX, Cockerill. Deux siècles de technologie, Liège, éd. du Perron, 2002, p. 20-21

Nicole CAULIER-MATHY, Industrie et politique au pays de Liège. Frédéric Braconier (1826-1912), http://www.journalbelgianhistory.be/fr/system/files/article_pdf/BTNG-RBHC,%2011,%201980,%201-2,%20pp%20003-083.pdf

Félix CAPITAINE, Essai biographique sur Henri Joseph Orban…, Liège, 1858

Anne VAN NECK, Les débuts de la machine à vapeur dans l’industrie belge, 1800-1850, Bruxelles, Académie, 1979, coll. Histoire quantitative et développement de la Belgique au XIXe siècle, p. 96, 112

Freddy JORIS, Natalie ARCHAMBEAU (dir.), Wallonie. Atouts et références d’une région, Namur, 1995

Histoire de la Wallonie (L. GENICOT dir.), Toulouse, 1973, p. 376

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Histoire. Économies. Sociétés, t. I, p. 330, 346 ; t. II, p. 19, 26, 37

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. II, p. 584

Mandats politiques

Député aux États provinciaux (1816-1830)

Conseiller de la Régence de Liège (1819-1830)

Membre du Congrès national (1830-1831)

Orban Joseph Michel

Socio-économique, Entreprise

Heyd (près de Barvaux) 12/09/1752, Ste Ode 12 ou 19/11/1833

La notoriété de la famille Cockerill est telle que ses concurrents locaux restent dans l’ombre en dépit d’une créativité, d’une inventivité et d’un esprit entrepreneurial tout aussi exceptionnels. Si les rivaux wallons de Cockerill ne sont pas totalement ignorés, les « Orban » ne jouissent pas de la même notoriété et, finalement, c’est par l’un des gendres de Henri Joseph, le fils unique de Joseph Michel, que leur nom « Orban » se fait une place dans l’histoire du pays : Walthère Frère (1812-1896) avait en effet accolé le patronyme de son épouse (la fille de Henri Joseph), avant de faire une carrière majeure dans la politique belge du XIXe siècle.

C’est vers 1779 que Joseph Michel Orban s’est fixé à Liège, avec quelques rares pièces de monnaie en poche. En 1833, à la veille de son décès, il est à la tête d’une fortune considérable constituée, avec l’aide de son fils, dans le secteur de l’industrie, le commerce, le jeu sur les assignats et la spéculation foncière. Propriétaire d’une dizaine d’immeubles à Liège, de plusieurs fermes et outils métallurgiques, tantôt dans le pays de Herve, tantôt dans le sud du Luxembourg, ainsi que des participations dans les houillères liégeoises, il avait été « l’un des plus grands et des plus audacieux entrepreneurs de l’industrie charbonnière liégeoise » », souligne Nicole Caulier-Mathy.

Ayant quitté son duché de Luxembourg natal qui semble rester insensible aux révolutions politiques de la fin du XVIIIe siècle, ce marchand va tirer profit des modifications économiques majeures qui accompagnent les événements. À Liège, il tient d’abord une boutique de parfumerie, quincaillerie fine et articles de Paris (vers 1788). Spéculant sur les différences de cours des assignats entre Liège et Paris, il se constitue ensuite un capital confortable qu’il va investir dans une large diversification. En 1799, il reprend un commerce de chicorée. Dans la ferme qu’il détient à Xhovémont, sa fabrique de chicorée disposera d’une machine à vapeur avant 1815 ; dans le même temps, il ouvrira une deuxième fabrique à Valenciennes. En 1802, associant son fils à ses activités, Joseph Michel Orban est à la tête de « la maison J-M. Orban et fils ».

Autre secteur de diversification, les houillères. Avant 1810, Joseph Michel Orban détient des participations dans plusieurs charbonnages du bassin liégeois. Là est la singularité des Orban : alors qu’ils ne sont pas du métier, ils vont investir dans un secteur possédant déjà une longue tradition et ils vont surtout lui apporter de nouvelles méthodes de fonctionnement. Avec un autre entrepreneur majeur de l’époque, Walthère Melchior Jamar, qui lui est un maître de fosses, ils modernisent plusieurs sites miniers. Ensemble, ils y introduisent des innovations qui transforment le secteur. En 1811, ils commandent aux établissements Perier, à Chaillot, une machine à vapeur pour l’extraction du charbon qui est l’une des plus modernes d’Europe ; des rails en fer sont posés (1819-1820), tandis que des chevaux sont introduits dans les galeries et que la lampe Davy est adoptée. Les méthodes modernes de Joseph Michel Orban attirent l’intérêt d’autres entrepreneurs qui lui proposent des participations dans leur projet.

Avec son fils, Orban est aussi associé aux pionniers de la sidérurgie liégeoise.

En 1821, les deux Orban se portent acquéreurs d’une usine à Grivegnée : les anciens laminoirs de Pierre de Pauw. Ils possèdent aussi les Forges et Fourneaux de Buzenol et de Sainte-Ode et un haut-fourneau traditionnel à Montauban. Ils disposent ainsi de terres, minerais, outils et forêts, mais surtout, à la vieille méthode wallonne de décarburation de la fonte, les Orban substituent le puddlage ; dès 1821, ils sont les précurseurs, à Grivegnée, de la seconde fusion avec brassage dans un four réverbère. La méthode avait été inventée dès 1784 par l’Anglais Cort, mais il faudra attendre les années 1820 pour qu’elle soit maîtrisée en pays wallon par les Orban et, à leur suite, les Cockerill à Seraing, Hannonet-Gendarme à Couvin et Huart-Chapel à Couillet (Halleux). Imités ici aussi, les Orban sont encore les premiers à construire, en 1822, le premier laminoir pour l'étirage des fers en barres immédiatement après l'affinage, conséquence la plus novatrice de la découverte de Cort. Par conséquent, les nombreux maîtres de forge du pays de Liège qui pratiquaient la fenderie se convertirent au laminoir à tôles. Quant au haut-fourneau de l’usine de Grivegnée, Joseph Michel Orban n’aura pas l’occasion de le voir achevé ; il semble avoir été victime de l’épidémie de choléra qui sévit alors.

Sources

Robert HALLEUX, Cockerill. Deux siècles de technologie, Liège, éd. du Perron, 2002, p. 20-21

Musée des Beaux-Arts, Exposition Le romantisme au pays de Liège, Liège, 10 septembre-31 octobre 1955, Liège (G. Thone), s.d., p. 217

Nicole CAULIER-MATHY, Industrie et politique au pays de Liège. Frédéric Braconier (1826-1912), http://www.journalbelgianhistory.be/fr/system/files/article_pdf/BTNG-RBHC,%2011,%201980,%201-2,%20pp%20003-083.pdf

http://www.geni.com/people/Michel-Joseph-Orban/6000000021356875273 (s.v. octobre 2014)

Félix CAPITAINE, Essai biographique sur Henri Joseph Orban…, Liège, 1858

Anne VAN NECK, Les débuts de la machine à vapeur dans l’industrie belge, 1800-1850, Bruxelles, Académie, 1979, coll. Histoire quantitative et développement de la Belgique au XIXe siècle, p. 96, 112

Une certaine idée de la Wallonie. 75 ans de Vie wallonne, Liège, 1995, numéro spécial de La Vie wallonne, t. LXIX, p. 264

Freddy JORIS, Natalie ARCHAMBEAU (dir.), Wallonie. Atouts et références d’une région, Namur, 1995

Histoire de la Wallonie (L. GENICOT dir.), Toulouse, 1973, p. 375, 376

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Histoire. Économies. Sociétés, t. I, p. 330, 346

Paul Delforge

Obin Jean-Lambert

Fonction publique

Namur 16/10/1699, Vienne 13/10/1750

Né au temps où le Namurois était une province des Pays-Bas espagnols, Jean-Lambert Obin fait sa carrière au service des nouvelles autorités autrichiennes, puisqu’au terme de la Guerre de Succession d’Espagne menée par Louis XIV, sont signés une série de traités (Utrecht, Rastatt et enfin d’Anvers, 1713-1715) par lesquels la branche autrichienne des Habsbourg hérite des anciennes provinces espagnoles.

L’aisance financière familiale – son père est un marchand établi à Namur à la fin du XVIIe siècle – permet à Jean-Lambert Obin de suivre des études à l’Université de Louvain (1716-1725), où sa grande intelligence est déjà remarquée. Brillant avocat au barreau de Namur, Obin va accomplir une carrière prestigieuse dans l’administration autrichienne des Pays-Bas : conseiller au Conseil provincial (1727), conseiller surnuméraire auprès du Conseil privé (1735), il est nommé avocat fiscal de ce même conseil (1738) et, à ce titre, il supervise tous les fiscaux des conseils de justice.

Considéré comme « l’Aigle du Conseil privé » par ses supérieurs, il reçoit une mission délicate à partir de 1740 : régler les contestations territoriales qui opposent les anciens belligérants, notamment à propos des provinces wallonnes. Responsable de la Jointe des Terres Contestées, il multiplie les contacts avec les représentants des puissances voisines et acquiert une forte expérience diplomatique à laquelle recourent les autorités de Vienne quand, après la guerre de Succession d’Autriche (1740-1748), il faut rédiger le traité de paix d'Aix-la-Chapelle (18 octobre 1748).

En récompense de sa précieuse expertise, Jean-Lambert Obin est nommé membre du Conseil suprême établi à Vienne (octobre 1748) et c’est là, à Vienne, qu’il devait finir brusquement sa vie, ayant obtenu, un an auparavant les lettres d’anoblissement lui conférant le titre de baron. Par son second mariage, Obin était devenu le beau-frère du jeune Patrick-François de Neny ; il sera le mentor de celui qui s’imposera comme l’une des plus fortes personnalités politiques et administratives des Pays-Bas dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle.

Sources

Cécile DOUXCHAMPS-LEFEVRE, Une belle carrière de magistrat au XVIIIe siècle : Jean-Lambert Obin (Namur 1699 – Vienne 1750), Annales de la Société archéologique de Namur, 1955-1956, t. 48, p. 129-143

Cécile DOUXCHAMPS-LEFEVRE, dans Biographie nationale, t. 31, col. 603-605

Cécile DOUXCHAMPS-LEFEVRE,dans Françoise JACQUET-LADRIER (dir.), Dictionnaire biographique namurois, Namur, Le Guetteur wallon, n° spécial 3-4, 1999, p. 189

Paul Delforge

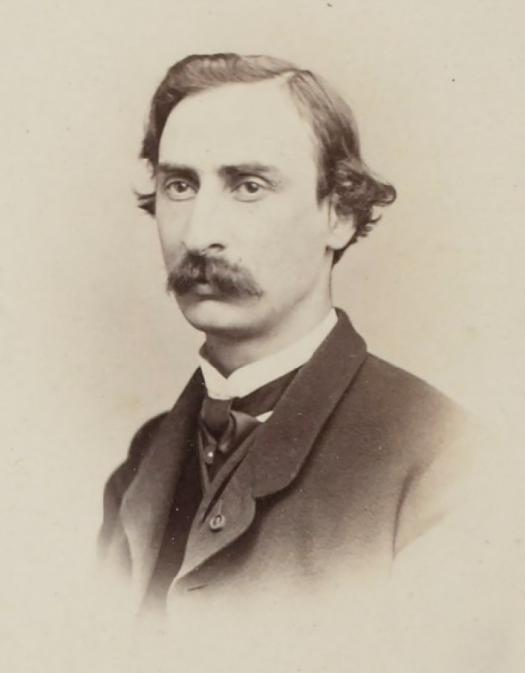

Montefiore-Levi Georges

Socio-économique, Entreprise

Streatham (Grande-Bretagne) 18/02/1832, Bruxelles 24/04/1906

De la trajectoire de Georges Montefiore-Levi, on ne sait s’il faut retenir son esprit d’entreprise, sa créativité ou sa générosité. À la tête de nombreuses entreprises qu’il cherchait à orienter dans le secteur des chemins de fer, il avait inventé un alliage – les fils en bronze phosphoreux Montefiore – qui assura sa fortune en raison du développement du téléphone. Se souvenant avoir accompli ses études à l’Université de Liège et commencé sa carrière en bord de Meuse, il donne naissance à un Institut électrotechnique unique au monde, qui porte toujours son nom.

Dans la famille Montefiore-Levi, on voyage volontiers : marchand, le père épouse à La Barbade la fille d’un autre commerçant juif. Deux enfants sont déjà nés de ce mariage quand le couple s’installe près de Londres. Avant-dernier d’une famille de neuf, Georges est installé à Bruxelles quand son père meurt en 1839. Après l’Athénée de Bruxelles, il vient habiter à Liège pour mener ses études supérieures à l’École des Arts et Manufactures de l’Université. Ingénieur civil, il s’intéresse particulièrement à la métallurgie, plus précisément aux métaux non ferreux.

Recruté par la Société Bischoffsheim, Goldschmidt et Cie comme directeur d’une mine de nickel dans le Piémont, il perçoit la valorisation qu’il peut en retirer. Dans les années 1850, établissant ses quartiers à Turin et à Liège, il fonde, en bord de Meuse, sa propre usine, sous le nom « Mines et Fabriques de Nickel du Val Sesia et de Liège », avec le soutien de ses « employeurs » et de trois familles liégeoises fortunées. Installée au Val Benoît, l’entreprise a comme objectif le traitement des minerais et autres matières contenant du nickel et du cobalt : la matière première provient d’Italie et l’énergie provient des charbonnages du pays de Liège. Directeur-gérant de la « Société G. Montefiore et Cie, fabrique de nickel » (1858), Montefiore-Levi fournit le métal destiné aux premières pièces de monnaie de nickel.

Dans le même temps, le jeune entrepreneur s’intéresse de près au chemin de fer et à ses perspectives de développement. En 1856, il constitue une société anonyme, « La Compagnie générale du Matériel des Chemins de fer », dont il est le gérant. Son champ d’activités est particulièrement large, mais la faillite l’attend en 1866. La même année, il épouse Hortense, la fille de son banquier, le riche Jonathan Bischoffsheim, qui va associer son beau-fils à la gestion et à l’administration de charbonnages et hauts-fourneaux. Cette aisance financière permet à Georges Montefiore-Levi de poursuivre ses recherches : alliant ses connaissances en chimie à des expériences en atelier, il tente d’améliorer la résistance des matériaux, notamment dans le secteur militaire, mais aussi des fils électriques. En 1869, il met au point un alliage particulier de bronze phosphoreux qui va faire sa fortune : après avoir étiré des fils, il apparaît que le matériau est particulièrement efficace pour la transmission des communications télégraphiques. Avec le développement du réseau téléphonique, les fils en bronze phosphoreux Montefiore vont faire la fortune de son inventeur.

Expert pour l’armée russe, patron de la « Compagnie française des Bronzes Montefiore à Saint-Denis (Seine) et surtout de la Société anonyme des Fonderies et Tréfileries de bronze phosphoreux d’Anderlecht (toutes deux produisant le fameux fils), l’industriel n’a pas abandonné le secteur ferroviaire, étant notamment actionnaire de la Société anonyme mutuelle de Chemin de fer (1878), avant d’en être l’administrateur (1888-1896). Particulièrement actif dans le dernier quart du XIXe siècle, tant en Belgique, qu’en Italie, aux Pays-Bas et en France, il cherche à réunir sous sa direction des lignes et des sociétés d’exploitation existantes, et à favoriser la continuité des lignes entre bassins industriels. Il deviendra le président du Conseil d'administration de la Compagnie des Chemins de Fer Grand Central Belge.

Ayant obtenu la grande naturalisation pour services – économiques – rendus au pays (janvier 1882), Georges Montefiore-Levi est d’emblée candidat au Sénat sur une liste libérale. Établi à Esneux (1882), dans le domaine du Rond-Chêne auquel il donne un caractère plus prestigieux encore par la plantation de « beaux arbres » et la création d’un « Jardin des Roches », c’est comme sénateur direct de Liège qu’il fait son entrée à la Haute Assemblée (juin 1882). Son attention s’y concentrera sur les dossiers du rail, et y défendra le projet d’une Société nationale des chemins de fer vicinaux. S’il est attentif à l’établissement de caisses d’assistance (accidents, secours, etc.), il reste persuadé que l’État ne doit pas intervenir dans les relations entre patrons et ouvriers. Précurseur de la Loi Lejeune, il tenait particulièrement à voir supprimer toutes formes de jeux dans les établissements publics. Rapporteur sur les questions relatives aux sociétés mutualistes et aux unions professionnelles, celui qui avait pris l’initiative de fonder la « Société liégeoise pour la Garantie des Constructions des Maisons ouvrières » prône la construction de telles maisons dans la périphérie des villes, à la fois pour le bien-être des ouvriers et pour ne pas les mélanger avec les riches (sic). Membre de nombreuses Commissions, censeur de la Banque Nationale (1893-1906), il s’était aussi spécialisé dans les questions monétaires (il était aussi actif dans les milieux bancaires). En 1892, il préside la Conférence monétaire internationale qui se réunit à Bruxelles. Au tournant des XIXe et XXe siècle, Georges Montefiore-Levi était une des vingt plus grosses fortunes du pays.

Distribuant volontiers ses deniers aux œuvres – juives ou non juives –, le couple Montefiore-Levi avait créé à Esneux un centre d’accueil pour enfants convalescents (1886), un sanatorium à Borgoumont (1888), etc. Par ailleurs, l’industriel et chercheur contribue généreusement à la création de l’Institut électrotechnique de Liège – généralement appelé Institut Montefiore : les premiers cours y sont dispensés dès octobre 1883 et rapidement s’y développent des laboratoires, des ateliers en plus des salles de cours. « Les premiers professeurs, Eric Gérard (1856-1916) et Omer de Bast (1865-1937) y développèrent les applications industrielles de l’électricité : instruments de mesure, téléphonie, télégraphie, moteurs, particulièrement les tramways électriques qui seront une spécialité de l’industrie wallonne » (Halleux).

Au décès de son épouse (1900), la presse mène une vive campagne au sujet du couple, prétendant qu’il a abandonné ses premières convictions religieuses pour se convertir au catholicisme. Ce qui est vrai par mesures testamentaires pour son épouse ne l’est pas pour lui. Afin de mieux se défendre contre une campagne qui dépasse largement les frontières du pays de Liège, Georges Montefiore-Levi démissionne du Sénat (12 novembre 1901), non sans clamer : « Je suis Israélite et je mourrai Israélite ; je suis libéral et mourrai libéral ».

Sources

François STOCKMANS, dans Biographie nationale, t. 38, col. 596-618

Robert HALLEUX, dans Freddy JORIS, Natalie ARCHAMBEAU (dir.), Wallonie. Atouts et références d’une région, Namur, 1995

Philippe TOMSIN, dans Vers la modernité. Le XIXe siècle au Pays de Liège, catalogue d’exposition, Liège, 2001, p. 470

Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 472-473

http://www.museepla.ulg.ac.be/opera/vincotte/montefiore.html

Benjamin STASSEN, La Fête des Arbres - 100 ans de protection des arbres et des paysages à Esneux et en Wallonie (1905-2005), Liège, éd. Antoine Degive, 2005, p. 11

Sénateur (1882-1901)

Paul Delforge

© Yves Campion

© Yves Campion

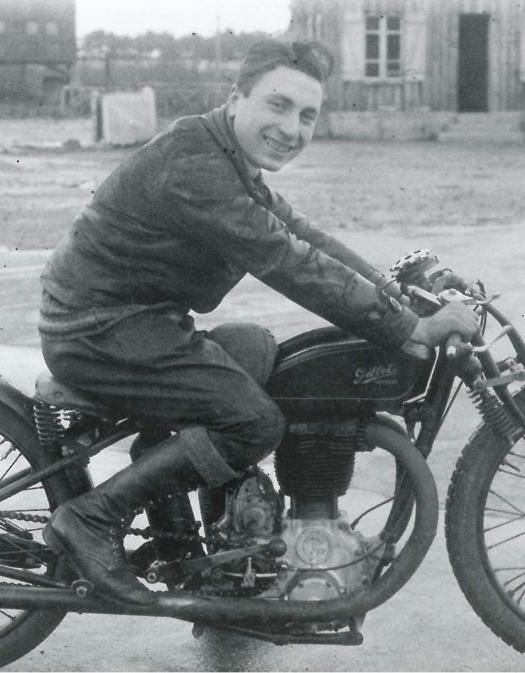

Milhoux René

Sport, Motocyclisme

Bruxelles 1905, Issambres (France) 19/07/2003

Au milieu de l’Entre-deux-Guerres, les sociétés wallonnes de motocyclettes sont principalement implantées en région liégeoise. Gillet, FN et Saroléa sont les plus célèbres, mais elles ne doivent pas occulter une série d’autres « petites » marques performantes, ni faire oublier qu’elles détenaient une partie de leur notoriété grâce à la conduite experte de pilotes d’exception : parmi les héros de cette époque, en vitesse pure, les noms de Robert Grégoire, René Milhoux, Noir, Pol Demeuter, Jean Tacheny suscitent partout l’admiration, tant leurs performances sont exceptionnelles pour l’époque.

Ainsi en est-il de René Milhoux qui a fait ses débuts sur une Ready (moto d’un constructeur courtraisien), avant de rejoindre l’équipe Gillet, à Herstal, à la fin des années 1920. Ses performances en vitesse pure (outre ses records, son succès au Bol d’Or 1928 sur un side-car 600) ont séduit les responsables de FN qui engagent Milhoux comme leader de leur équipe en 1931. À partir de ce moment et jusqu’en 1937, Milhoux et ses équipiers (Tacheny, Charlier, Demeuter, Noir…) vont établir la bagatelle de 180 records du monde. Toutes les distances et toutes les cylindrées sont évidemment comptabilisées ; quelles qu’elles soient, Milhoux sur son FN vole de performances en records et s’impose comme une véritable vedette sur tous les circuits.

A son palmarès, il accroche deux Grands Prix de vitesse (à Francorchamps en 1926 en 175cc, à Montlhéry (France) en 1935 en 500cc). Deux fois champion de Belgique (350cc en 1931 et 500cc en 1935), il s’est vu décerner le Prix Fernand Jacobs (l’actuel Trophée national du Mérite sportif) en 1931, en même temps que Jules Tacheny, pour avoir battu 41 records de vitesse au cours de l’année.

Pilote vedette, mais aussi pilote technicien aidant la FN à améliorer ses produits et à les vendre, Milhoux contribue au développement spectaculaire de la M.86 : le 22 avril 1934, il bat de 10 km/h le précédent record mondial détenu par BMW en atteignant la vitesse de pointe de 224,019 km/h. Avec son monocylindre 4 temps et ses 500cc, la moto wallonne FN est alors la plus rapide du monde.

Jusqu’en 1938, René Milhoux accumulera les records et les performances pour la FN et peut être considéré comme le recordman des records. Après toutes ses années passées au développement de la motocyclette liégeoise, René Milhoux entame une nouvelle carrière : avec Albert Moorkens, il devient le fondateur et administrateur des Ets Moorkens. À ses débuts, l’entreprise distribue des motos (Zündapp, NSU) avant de se diversifier et de prendre une expansion considérable. Jusque dans les années 1990, René Milhoux se rendra quotidiennement dans ses bureaux établis à Anvers, avant de se retirer dans le sud de la France.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Théo MATHY, Dictionnaire des sports et des sportifs belges, Bruxelles, 1982, p. 167

Auguste FRANCOTTE, René LALOUX (préface), Fabrique nationale d'armes de guerre. 1889-1964, Liège, Desoer, 1965, p. 133

http://www.moto-collection.org/moto-collection/modele.php?idfiche=5904

Interview de Jean Van der Rest sur http://www.automag.be/RENE-MILHOUX-RECORDMAN-DES-RECORDS (s.v. décembre 2014)

Paul Delforge

© Augusta Stylianou Gallaery

© Augusta Stylianou Gallaery

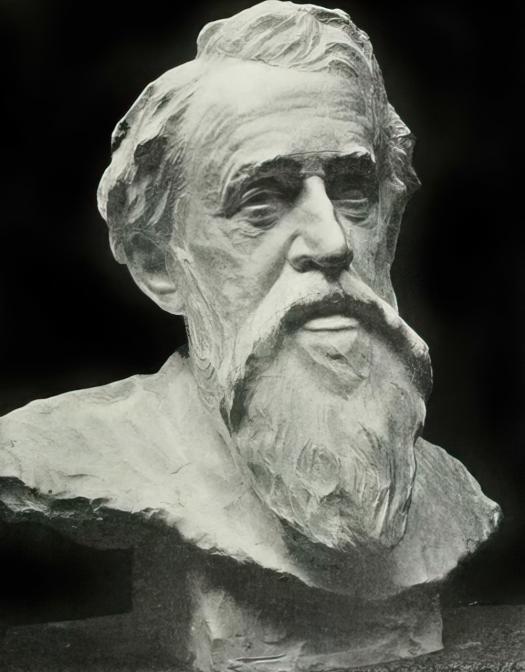

Meunier Constantin

Culture, Sculpture

Etterbeek 12/04/1831, Ixelles 04/04/1905

Peintre d’abord, sculpteur ensuite, c’est dans la Wallonie industrielle de la deuxième moitié du XIXe siècle que Constantin Meunier trouve l’inspiration qui lui donne sa stature internationale. Les mineurs, les souffleurs de verre, les puddleurs, les ouvriers de l’industrie et de la campagne sont ses premiers sujets ; il donne dans le même temps ses lettres de noblesse à une certaine manière de représenter le paysage industriel wallon. Quand viennent ses sculptures, elles sont l’œuvre d’un créateur génial : « Meunier est un de ces rares artistes dont l'œuvre originale a marqué une époque, a ouvert des voies nouvelles à l'Art et, plastiquement autant que moralement, il ne cessera jamais d'émouvoir » (A. Marchal).

Orphelin de son père, élevé par sa mère et par son parrain, le professeur Constantin Héger (futur préfet de l’Athénée de Bruxelles), Constantin Meunier est en contact très jeune avec le milieu cultural : son frère aîné, Jean-Baptiste se forme à la gravure ; dans la maison familiale, on loue des chambres à des artistes qui viennent travailler à Bruxelles. Inscrit à l’Académie de Bruxelles dès 1845, il s’initie au dessin avant d’opter pour la sculpture et de devenir l’élève du Liégeois Louis Jehotte. Il fréquente aussi l’atelier de Fraikin, mais finalement c’est vers la peinture qu’il se tourne lors de sa dernière année à l’Académie (1854).

Au contact du Carolorégien Navez, il trouve sa voie, d’autant qu’en fréquentant aussi l’atelier Saint-Luc il croise Félicien Rops, Louis Dubois et autre Charles de Groux. Avec eux notamment, Meunier fondera, en 1868, la Société libre des Beaux-Arts de Bruxelles. À partir de 1857 et pendant vingt ans, il expose aux Salons de Paris et de Bruxelles ; de ses séjours au monastère des Trappistes de Westmalle, il rapporte des sujets religieux ; il s’inspire ensuite d’événements historiques, liés au passé de la Belgique ; mais il recherche surtout des sujets populaires, des hommes au travail, à la campagne, puis à l’atelier et à l’usine. À la fin des années 1870, lors d’une visite à Huy, il découvre des fonderies et laminoirs ; en 1879, il visite les usines Cockerill à Seraing ; l’année suivante la verrerie du Val Saint Lambert.

C’est à partir de ce moment que Constantin Meunier présente ses premières œuvres inspirées par le monde du travail et de l’industrie. Avec Xavier Mellery, qui prépare un ouvrage sur La Belgique et qui souhaite des illustrations du peintre, C. Meunier parcourt les sites houillers et métallurgiques du Borinage et du pays de Charleroi (1881-1882). Une commande du gouvernement en Espagne (pour copier une Descente de Croix d’un maître flamand) finit par le convaincre que sa voie est tracée dans un genre qui est avant tout réaliste et qui met l’homme laborieux en valeur.

Ressentant désormais mieux ce que peut lui apporter la sculpture, il y revient au milieu des années 1880. Un « puddleur » et un « débardeur » voient le jour en 1885 sortis directement de son inspiration et de ses dessins. L’accueil est enthousiaste. Libéré de toute pression esthétique, Constantin Meunier libère sa force créatrice dans une œuvre faite désormais indifféremment de sculptures, de peintures ou de dessins. En plus de représenter les diverses activités professionnelles de l’industrie, il rend compte de la condition ouvrière, des malheurs qui frappent les travailleurs, que soit le grisou, la misère ou l’alcool.

Professeur de peinture à l’Académie de Louvain (1888-1896), il s’inspire aussi de la mer du Nord et prépare un Monument au Père Damien, commande de la ville de Louvain qu’il achève en 1894, au milieu de statues où mineurs, métallurgistes et gens du peuple restent présents. Alors que Paris acclame la rétrospective qu’il y présente en 1896 et lui donne une dimension internationale, Constantin Meunier a l’esprit accaparé par un projet ambitieux. Depuis 1890, il porte l’idée d’un Monument au Travail.

Sollicité de toutes parts (commandes, expositions à Berlin et à Dresde, nomination à l’Académie de Belgique, sollicitations de bustes de ses amis, construction de sa maison près du Bois de la Cambre, etc.), il construit pas à pas les différents éléments de son Monument du Travail. Au début du XXe siècle, il a achevé les quatre hauts reliefs majeurs et les principales figures ; avec Horta, il entreprend de cerner la composition architecturale de l’ensemble, tandis qu’il achève la maquette du Semeur qui doit surmonter l’ensemble. Proche du but, il accepte de se laisser distraire encore, par la réalisation d’un monument dédié à Émile Zola, récemment disparu. Alors qu’il travaille sur les deux projets, Constantin Meunier s’éteint paisiblement en avril 1905, laissant ses deux dernières œuvres inachevées. Le Zola (réalisé avec le sculpteur français Alexandre Charpentier) sera inauguré à Paris en 1924, tandis que le Monument au Travail attendra 1930 pour être inauguré à Bruxelles, dans une forme et à un emplacement sans rapport avec les intentions de l’artiste.

Sources

Pierre BAUDSON, dans Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 497-503

Une certaine idée de la Wallonie. 75 ans de Vie wallonne, Liège, 1995, numéro spécial de La Vie wallonne, t. LXIX, p. 152

Freddy JORIS, Natalie ARCHAMBEAU (dir.), Wallonie. Atouts et références d’une région, Namur, 1995

Histoire de la Wallonie (L. GENICOT dir.), Toulouse, 1973, p. 468

André MARCHAL, La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. II, p. 523, 541-542, 572-573 ; t. III, p. 32

Mennessier Jean-Claude

Culture, Journalisme

Fumay 10/05/1935, Bruxelles 2/03/1999

Pendant dix ans, entre 1957 et 1967, Jean-Claude Mennessier a été une des voix favorites de la radio, l’animateur vedette de la radio publique belge de langue française. Animateur, producteur en radio et en télévision, il a contribué à son développement et à sa modernisation ; il est aussi à l’origine de l’opération 48 81 00.

Dès le début des années 1950, le jeune Mennessier est pris par le virus de l’animation. Après un bac français à Bruxelles et des cours dramatique à Bruxelles, il débute sur les planches du Théâtre du Parc, fonde sa propre compagnie de théâtre, « Le théâtre en relief », et anime des jeux de plage (« les rois du volant ») quand il obtient à l’INR de piloter une émission destinée à la jeunesse. Sa voix est rapidement adoptée par un public qui va s’élargissant. Par ses projets enthousiastes et innovants, il contribue ainsi au développement de la radio à partir de 1957.

Au tournant des années ’50 et ’60, il commence à occuper la tranche du dimanche après-midi avec une émission de près de 4 heures au cours de laquelle il propose des défis entre villages (« 230 minutes ») ; il continue à inventer des jeux, animant notamment « Vil-Vacances » en parcourant tous les villages de Wallonie à bord d’un spider NSU afin de promouvoir les curiosités touristiques ; il invite aussi des chanteurs connus ou en devenir. Sous le nom de « Jean Point point » dans « les 1001 et jeudis », il contribue aussi aux débuts de la télévision, avec cette première émission enfantine des années ’60, mais aussi avec « Amour, épargne et fantaisie », ou en tant qu’animateur des tout premiers Jeux Sans frontières.

En septembre 1957, Jean-Claude Mennessier est encore à l’initiative d’une opération caritative sans précédent : il veut en effet profiter de la radiodiffusion pour mobiliser le public autour d’un appel à solidarité. Le numéro à former pour venir en aide aux nécessiteux est le 48 81 00. L’audience et le succès de cette initiative dépassent les espérances. Son slogan – « Nous savons que nous pouvons compter sur vous » - devient célèbre. Ainsi, à l’occasion d’une Saint-Nicolas, la foule afflue à Bruxelles pour déposer des jouets destinés aux plus démunis. En raison de son succès, l’opération prend une nouvelle dimension en 1967 ; une asbl est créée ; l’Opération de solidarité 48 81 00 va progressivement se tourner vers l’aide aux handicapés (elle sera rebaptisée Cap 48 en 2003). Mais il y a déjà bien longtemps que Mennessier n’est plus à la manœuvre.

Émission phare de la RTB, les « 230 minutes » de Mennessier ont traversé quasiment toutes les années 1960, avant de s’interrompre brutalement en 1967. Usé par une vie de saltimbanque, l’animateur vedette est entré en conflit avec Robert Wangermée, le patron de la radio. Plusieurs facteurs motivent sa mise à pied définitive à la veille de l’année 1968. En 1969, il part s’installer au Congo-Zaïre. Même s’il fera plusieurs réapparitions à la télévision belge pour recevoir quelques grands noms de la chanson, Mennessier est tenu éloigné des micros qui avaient fait sa célébrité. Animateur populaire, proche des vedettes du show bisness, adulé par les foules, il chemine désormais seul ; attaché de presse et « relations publiques », il achève sa carrière en tant que porte-parole de Batibouw, ainsi que de Swatch.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse, dont Vers l’Avenir 04/03/1999

http://bruxellesanecdotique.skynetblogs.be/archive/2011/01/08/jean-claude-mennessier.html (s.v. décembre 2014)

Qui est qui en Belgique francophone 1990-1991, Bruxelles, Appel éditeur, 1990, p. 408

Paul Delforge

© UCM

© UCM

Mené Roger

Socio-économique, Entreprise

Ougrée 03/07/1927, Chaudfontaine 05/01/2021

Dans les années 1970, les Classes moyennes ne sont guère organisées ni représentées en tant qu’acteur de la société. En prenant la direction de l’Union syndicale des Classes moyennes, Roger Mené contribue à rassembler les nombreux acteurs dispersés et à présenter un front uni dans le but de défendre les classes moyennes. L’UCM s’invite et s’impose désormais dans le débat politique et social en tant que partenaire à part entière. Porte-parole des PME et des indépendants, des commerçants, des artisans et des professions libérales, Roger Mené n’a de cesse d’assurer leurs intérêts (charges sociales, statut fiscal du conjoint-aidant, pension, avantages fiscaux, encadrement des centres commerciaux, présence au sein du comité de gestion de la Sécurité sociale, maintien d’un ministère des Classes moyennes, rejet d’une présence syndicale dans les PME, etc.), grignotant lentement et sûrement une série de mesures qui assurent une protection sociale qui se rapproche de celle des salariés. Dès les années 1970, il fait reconnaître l’UCM en tant que partenaire au sein du Conseil économique régional de Wallonie. Pendant plusieurs années, en tant que délégué de l’UCM, Roger Mené sera d’ailleurs l’un des vice-présidents du CESRW.

À Liège, une structure avait vu le jour en 1939, à l’initiative d’Oscar Mornard dans le but de créer une caisse d’assurances sociales ; l’organisation provinciale liégeoise s’établira solidement après la Libération autour de l’avocat André Robert, puis surtout de Joseph Carpay. La défense des intérêts des indépendants ne se limitent pas à la province de Liège. L’Union couvre le territoire de la Wallonie et de Bruxelles et est organisée en sections provinciales. Contrairement à la Flandre où les classes moyennes sont organisées dans des associations liées aux partis politiques, l’UCM tente de fédérer tous les indépendants en une union professionnelle unique du côté wallon et bruxellois, une importante organisation « concurrente » (la Fédération générale des travailleurs indépendants), ayant été absorbée en 1996.

C’est comme chimiste que Roger Mené commence sa carrière professionnelle, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Pendant plusieurs années, il travaille chez « Ougrée-Marihaye », à Seraing, et c’est son mariage qui lui fait découvrir le monde des « petits indépendants ». Il devient le responsable d’une petite entreprise de chauffage et d’électroménager. Secrétaire général puis président de l’Union des poêliers de la province de Liège pendant les années 1960, Roger Mené rejoint la section liégeoise de l’UCM et, en 1968, il entre au Conseil d’administration de l’Union syndicale des classes moyennes. Au début des années 1970, il contribue au succès de la fronde des indépendants qui refusent de devoir payer une caution sur la TVA : le gouvernement est obligé d’abandonner son projet, mais Roger Mené tire ses propres conclusions de la mobilisation. Le succès remporté doit inciter à une structuration plus forte des classes moyennes, d’autant plus qu’un délégué doit faire partie du nouveau Conseil économique régional de Wallonie. « L’entente wallonne des classes moyennes » est partie constituante du CERW.

En 1972, Roger Mené est élu pour la première fois dans un mandat de quatre ans à la présidence de l’UCM ; il préside dans le même temps l’EWCM. Reconduit à 8 reprises, il assure la présidence de l’UCM pendant 36 années (de 1972 au 28 mai 2008) et se retrouve, dans les années 2000, à la tête d’une structure qui emploie un demi-millier de personnes et qui compte une vingtaine de centres en Wallonie, et plusieurs dizaines de milliers d’affiliés. À quelques semaines de la fin de son 9e mandat, il claque la porte, mais il reste le responsable de l’UCM pour la province de Liège, qu’il préside depuis 1976.

Président du comité de crédit de la Sowalfin, président du conseil d’administration de la banque du Crédit professionnel juge consulaire honoraire au tribunal de commerce de Liège, censeur auprès de la Banque nationale (milieu des années 1990), président de l’Entente wallonne des classes moyennes, président du Conseil supérieur des Classes moyennes pendant 12 ans, le représentant des indépendants qui aimait à répéter « l’emploi, c’est moi ! » soutient le Contrat d’Avenir pour la Wallonie (au début des années 2000) dans la mesure où il met en avant la simplification administrative et s’appuie sur les petits indépendants pour contribuer au redressement wallon. Vice-président de la Coupole PME mise en place par le ministre Serge Kubla, il soutient la politique économique du gouvernement arc-en-ciel, en particulier le « plan 4x4 ». Il est aussi favorable à la démarche du Plan Marshall et se réjouit notamment de la création de l’Agence wallonne de stimulation économique, dont il est le vice-président (2006-). En 2008, il fait aussi partie du Groupe des Dix chargé par le gouvernement fédéral de négocier un nouvel accord interprofessionnel.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Paul Delforge