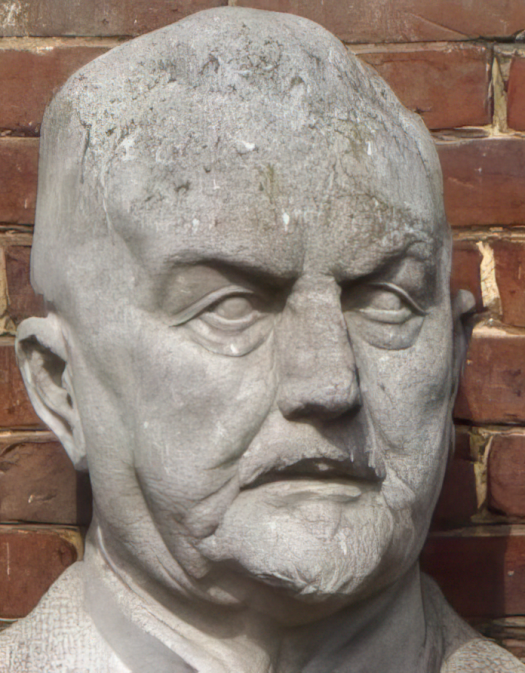

Martel Ernest

Socio-économique, Syndicat

Écaussinnes d’Enghien 1880, Écaussinnes d’Enghien 15/12/1937

Quand il est désigné comme député permanent de la province de Hainaut en 1929, Ernest Martel a derrière lui une intense activité militante, syndicale et politique dans le milieu socialiste, fondée sur la défense des ouvriers des carrières de la région d’Écaussinnes, son pays natal. Pendant plusieurs années, il avait contribué à unifier l’action syndicale et, avant d’opter pour son mandat politique à la province, il avait été le secrétaire national de la Centrale de la Pierre.

Porteur de télégrammes avant de devenir carrier, Ernest Martel milite très jeune dans l’action socialiste, syndicale d’abord et politique ensuite. Dans le pays des carrières, il est affilié au Syndicat local des Ouvriers de la Pierre (fondé en 1896), dont il devient rapidement le secrétaire (1905) : en 1907, sans recourir à la grève, il parvient à obtenir des patrons carriers une convention règlementant la criée et accordant une hausse des salaires de 5%, ainsi qu’une baisse du temps de travail (ramenant la journée de travail de 11h30 à 10h30). Mais la crise se fait se sentir dans le secteur et les patrons carriers annoncent qu’ils ne pourront pas tenir leurs engagements (fin 1908). Un important mouvement social éclate alors à la carrière du Levant (1909), qui mobilise plus de 3.000 ouvriers de la pierre victimes du lock-out des 18 maîtres de carrières de l’Association des carrières d’Arquennes, Feluy, Marche-lez-Écaussinnes et Écaussinnes d’Enghien et Lalaing ; le conflit est rude et se prolonge pendant plusieurs mois (mai 1909-février 1910). Secrétaire de la Fédération hennuyère des Ouvriers des Carrières, Ernest Martel joue un rôle majeur dans ce conflit, en parvenant à convaincre d’autres secteurs (comme les marins d’Anvers ou les métallos de Liège) d’apporter leur soutien financier aux carriers ; la caisse syndicale de Martel intervient pendant 37 semaines pour aider les plus démunis ; par ailleurs, alors que des centaines d’ouvriers partent chercher du travail où ils le peuvent, leurs enfants sont pris en charge par des familles de Lessines ou de Soignies : Martel s’occupe de leur déplacement. Au terme de ce bras de fer majeur, le syndicaliste force les maîtres carriers à respecter ses nouveaux tarifs, qui sont étendus à l’ensemble du Hainaut.

Jouissant d’une notoriété dépassant les limites des trois Écaussinnes, Ernest Martel remplace Maurice Denis à la tête de la Fédération nationale des Ouvriers de la Pierre et du Plâtre qu’il transforme en Centrale des Travailleurs de la Pierre. À partir de 1913, il siège au sein du Bureau de la Commission syndicale et, à ce titre, participe à plusieurs congrès internationaux visant à structurer le mouvement syndical au moins sur le plan européen. À partir de 1920, il représentera aussi la Commission syndicale au sein du Bureau du POB. En 1921, il devient aussi responsable du Fonds de chômage régional de Braine-le-Comte.

Conseiller communal d’Écaussinnes d’Enghien élu en octobre 1911, lors du scrutin qui voit une forte poussée des libéraux et surtout des socialistes dans tout le pays wallon, il devient échevin des Finances (1912-1921) et c’est à ce titre qu’il tente de préserver la situation de sa population durant les années d’occupation allemande. Après la Grande Guerre, Édouard Anseele le nomme Conseiller technique auprès du ministère des Travaux publics (1920-1922), mais Martel renonce à ce poste quand, après les élections de 1920, le chef de file du POB local devient le bourgmestre de la localité, fonction qu’il exerce de 1921 à 1929. Par ailleurs, il devient Régent de la Banque nationale (1926-1937), fonction qui lui avait confiée le Conseil supérieur du Travail.

Quand il est élu conseiller provincial du Hainaut (juillet 1929), Martel renonce à ses mandats communaux (remplacé par Eloi-Désiré Marbaix comme bourgmestre), pour endosser la fonction de député permanent : succédant à son ami René Bureau, il hérite des Finances – dont s’occupait jusque-là Paul Pastur – en dépit des réticences exprimées par le bureau du POB : à Bruxelles, on s’inquiétait en effet qu’un ouvrier sans diplôme prenne la responsabilité des finances du Hainaut ! Devenu député permanent, Martel renonce aussi à ses mandats syndicaux, cédant le Secrétariat national de la Centrale de la Pierre à Hubert Lapaille, tout en étant élu à la présidence de l’organisation. Lors de la Guerre d’Espagne, Martel hébergea chez lui un petit Espagnol.

Sources

http://www.eic-ecaussinnes.be/historique_suite.html (sv. février 2014)

Le Mouvement syndical belge, n°12, 20 décembre 1937, p. 6

Claude BRISMÉ, Ernest Martel (1880-1937), dans Le Val Vert, Art-Histoire-Folklore-Tourisme, Bulletin trimestriel du Cercle d’information et d’histoire locale des Écaussinnes et Henripont, Écaussinnes, 1988, n°64, p. 94-104 ; 1989, n°65, p.7-15, n°66, p. 32-46 et n°67 p. 74-83

Conseiller communal d’Écaussinnes d’Enghien (1912-1929)

Échevin (1912-1920)

Bourgmestre (1921-1929)

Conseiller provincial du Hainaut (1929)

Député permanent (1929-1937)

Paul Delforge

Marsick Martin-Pierre

Culture, Musique

Jupille 09/03/1847, Paris 21/10/1924

Véritable pépinière de violonistes virtuoses, Liège possède une véritable école de violon dont les représentants ont essaimé dans le monde entier. Un son particulier caractérise tous les musiciens doués que furent Lambert Massart, Hubert Léonard, Ovide Musin, Eugène Ysaÿe, César Thompson, Henri Koch, Charles Jongen et bien d’autres parmi lesquels Martin-Pierre Marsick.

Formé très tôt au Conservatoire de musique de Liège, il apprend d’abord la flûte et le solfège, avant d’être admis dans la classe de violon dirigée par M. Dupont (1857-1861), puis dans celle de Heynberg (1862-1864). A priori moins doué que son frère Louis, Martin-Pierre décroche néanmoins plusieurs prix à Liège avant d’entrer au Conservatoire de Bruxelles, où Hubert Léonard est alors son professeur (1865), avant de se rendre à Paris, chez Joseph Massart, au Conservatoire national supérieur (1868). Son Premier Prix en 1869 lui ouvre de grandes perspectives. Comme de nombreux musiciens wallons, il fait carrière à Paris, tout en cultivant ses racines liégeoises.

Entre 1875 et 1886, il fait les beaux jours de la Société nationale de musique.

Premier violon du « quatuor Marsick », il interprète les grands compositeurs de son temps, classiques comme modernes, sans oublier les compositeurs wallons Vieuxtemps et Franck. Lui-même compose une quarantaine d’œuvres, essentiellement pour violon. Nommé professeur de violon au Conservatoire national supérieur de musique de Paris (1892-1899), il transmet son savoir à des jeunes promis à un bel avenir comme Carl Flesch, Jacques Thibaut et Georges Enesco parmi ses disciples.

Au tournant des XIXe et XXe siècles, il entreprend des tournées en Angleterre, en Russie et aux Amériques. Il y trouve davantage de satisfaction qu’en Europe et, ayant remis sa démission à Paris, il tente de vivre à Chicago où s’est ouverte une école belge de violon. Revenu à Paris après quelques mois, il y finit ses jours en renouant avec l’enseignement. Mais sa rupture brutale avec Paris en 1900 a laissé des traces sur sa réputation. Son neveu, Armand Marsick, perpétuera le nom familial toujours dans le domaine de la musique.

Sources

http://www.marsick.fr/ ; http://www.marsick.fr/martin/mpmarsick.htm (s.v. décembre 2014)

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. III, p. 392, 411 ; t. IV, p. 351

Paul Delforge

© commons.wikimedia.org

© commons.wikimedia.org

Marissiaux Gustave

Culture, Photographie

Marles-les-Mines (Pas-de-Calais) 01/09/1872, Cagnes-sur-Mer 12/05/1929

Très tôt, Gustave Marissiaux se passionne pour la photographie qui devient à la fois son métier et l’art dans lequel il se distingue. Ayant connu le succès et la consécration de son vivant, l’artiste photographe wallon sera rapidement oublié après la Grande Guerre. Sa représentation du travail dans les charbonnages liégeois en 1904 et 1905 le fera renaître, dans les années 1980, par les historiens qui y trouvent des témoignages uniques d’une époque, avant qu’il ne retrouve la place qui lui est due dans l’histoire de la photographie européenne.

Alors que ses deux frères aînés sont nés à Seraing, ville natale de leur mère, Gustave Marissiaux voit le jour à Marles-les-Mines où son père, français, architecte, est attaché aux houillères du Nord de la France. En 1883, la famille s’établit à Cointe (Liège) définitivement et, en 1893, tous obtiennent la nationalité belge. Membre depuis 1894 de l’Association belge de Photographie, Marissiaux en sera un membre très actif, présentant ses épreuves, donnant des conférences et offrant des projections lumineuses. Dès 1895, il réalise ses premières photographies artistiques dans les Ardennes, en Artois et en Flandre, influencé par l’anglais Peter Henry Emerson. Ayant définitivement abandonné ses études de Droit pour se consacrer à son art, il s’installe comme photographe professionnel en 1899, et dispose rapidement d’une solide réputation tant de portraitiste que d’« artiste photographe ».

Il multiplie les recherches et les essais pour parfaire les procédés et techniques photographiques, avec succès ; de nombreuses récompenses entourent en effet la présentation de ses œuvres lors de grandes expositions internationales. En 1903, un spectacle inédit est accueilli triomphalement à Liège : la projection de photographies de Venise est accompagnée de la lecture d’un texte poétique et d’une musique originale interprétée par un chœur et un petit orchestre. Marissiaux poursuivra dans le genre, mais pas seulement.

Dès 1904, il est reconnu comme le chef de file de l’école pictorialiste en Belgique. Ce succès lui vaut une commande exceptionnelle émanant du puissant Syndicat des charbonnages liégeois : dans la perspective de l’Exposition universelle qui doit se tenir à Liège, en 1905, les patrons de houillères veulent mettre leurs activités industrielles en évidence. Aux antipodes de ses réalisations habituelles, Marissiaux doit illustrer, sans les déformer, toutes les phases du travail exécutées dans les 27 charbonnages liégeois ; les dix séries de 150 vues serviront de vitrine de l’industrie minière de Liège. Pendant plusieurs mois, Marissiaux qui pratique pour la première fois la stéréoscopie, se crée un style qui va ravir le public. La Houillère est un vrai succès, couronné par un Grand Prix de l’Exposition de 1905.

Jusqu’en 1922, en plus d’exposer dans des salons d’art photographique, Marissiaux présentera régulièrement Venise et La Houillère à travers l’Europe, y ajoutant à partir de 1908 La Bretagne. Esquisse de la vie armoricaine et Scènes grecques (un photomontage étonnant). Les soirées de projection « Marissiaux » sont des succès assurés ; à Liège, ils s’imposent comme des rendez-vous mondains. Durant l’automne 1908, est publié son album Visions d’Artiste (avec une préface d’Auguste Donnay) qui, lui aussi, est un réel succès. Il travaille aussi beaucoup sur les techniques, cherchant un procédé de photographie en couleur qu’il va pratiquer à partir de 1911 à partir de la méthode de l’Anversois Joseph Sury.

En mai-juin 1914, il expose à Liège des photographies en couleurs, selon le procédé Sury : il s’agit d’une première car le procédé Sury est toujours secret. La Grande Guerre freine l’activité du photographe qui connaît une période difficile à la suite de la perte brutale de nombreux membres de sa famille ; il photographie fort peu durant l’occupation allemande. Pour Charles Radoux, un ami de longue date, il photographie quelques tableaux vivants de Noëls wallons en 1917, et se consacre à la mise en forme de petits albums consacrés aux Petites villes d’Italie, à la suite de plusieurs voyages effectués notamment en Toscane avant la guerre. Après l’Armistice, il accepte de se rendre sur plusieurs anciens champs de bataille ou dans des villages en ruines, où il prend une série de clichés. Malade et ruiné par la suite du plongeon des actions russes, il enregistre aussi une baisse très forte de sa clientèle ; il cherchera le repos dans le sud de la France, à Cagnes-sur-Mer, où il décède en 1929, laissant une œuvre exceptionnelle qui ne sera redécouverte qu’à la fin du XXe siècle.

Sources

Marc-Emmanuel MELON, Gustave Marissiaux. La possibilité de l’art, Charleroi, Musée de la Photographie, 1997

Marc-Emmanuel MELON, Paradoxe esthétique et ambiguïtés sociales d’un documentaire photographique : La Houillère de Gustave Marissiaux (1904-1905), dans Art et industrie, Art&Fact, numéro 30, Liège, 2011, p. 146-156

Yves MOREAU, dans Nouvelle Biographie nationale, t. II, p. 270-271

Marchand Bernard

Politique

Chastre 02/05/1944

Depuis 1974, au moment où il arrive au Cabinet de l’Économie wallonne que dirige Jean Gol, Bernard Marchand est un acteur de l’économie wallonne. À des titres divers, il a participé à son développement, principalement en tant qu’administrateur de la SRIW, mais aussi comme chef de cabinet ou administrateur de sociétés.

Animateur de la maison des jeunes « Le Chalet » dans les années 1960, celui qui a terminé ses licences en Sciences économiques appliquées à l'Université catholique de Louvain au moment du Walen buiten est presque naturellement attiré par la politique. Fils de Werner Marchand, qui est le bourgmestre de Chastres pendant plus de 30 ans, Bernard Marchand est désigné comme chef de Cabinet de Jean Gol, lorsque le mandataire liégeoise du Rassemblement wallon devient Secrétaire d’État à l'Économie régionale wallonne, durant la période dite de la régionalisation provisoire (1974-1977). À la suite de François Perin et de Jean Gol, notamment, mais aussi de Serge Kubla, il fait partie de ceux qui se séparent du Rassemblement wallon pour former le PRLW, puis le PRL. En 1980, pendant quelques semaines, il est désigné comme chef de Cabinet du ministre des Finances, Robert Henrion. Dès la fin des années 1970, Bernard Marchand devient le président de la fédération libérale du Brabant wallon ; il exercera ce mandat jusqu’en 2004, moment où Jean-Paul Wahl le remplace à la tête du MR brabançon wallon.

Successeur d’Antoine Humblet (octobre 1979-octobre 1983), Bernard Marchand accède à la présidence de la Société régionale d’Investissement de Wallonie durant ses premières années d’existence (juillet 1984-1989). En 1989, lorsque Jean-Claude Dehovre est nommé, le Brabançon wallon devient le vice-président de la SRIW. À ce titre, Bernard Marchand va se retrouver au sein du conseil d’administration de nombreuses sociétés en tant que représentant des pouvoirs publics ; ainsi est-il notamment le représentant de la Région wallonne au sein de la SNI (1989), administrateur de la Société chargée de la promotion de l’aéroport de Bierset (SAB), président du Conseil d'administration de Durobor (1992), etc. Jusqu’au milieu des années 2000, il sera encore administrateur notamment de la Sowalfin, de la Sowecsom, de la Sowaspace SA, d’Ecotech finance SA, d’Interagri, de la société Prayon Rupel, de la Société fédérale de participations, de Robotics and Automation SA, tantôt avec un mandat rémunéré, tantôt et surtout sans mandat rémunéré.

Attentif au développement de l’Intercommunale du Brabant wallon et acteur dans le processus de mise en place de la nouvelle province du Brabant wallon (début des années 1990), il est l’un des tout premiers élus au conseil provincial en octobre 1994 et, tête de liste lors du scrutin communal, il est élu avec 326 vp. Il est loin derrière le bourgmestre sortant (954), mais ce dernier ne dispose plus de la majorité absolue. Par conséquent, il est renvoyé dans l’opposition par une coalition formée du PRL et du PSC, dont l’accord prévoit d’attribuer le maïorat à Bernard Marchand. À ce moment, Chastres est l’une des rares entités du Brabant wallon à ne pas sceller une alliance entre libéraux et socialistes et, par conséquent, où les libéraux tendent la main aux catholiques. En vue du scrutin communal de 2000, les conditions d’éligibilité ont été modifiées et le mandat d’administrateur à la SRIW est devenu incompatible avec un mandat dans un collège. Le maïeur sortant ne brigue pas la reconduction de son mandat. D’autant qu’entre-temps, plus précisément au lendemain du triple scrutin de 1999, le PRL est entré dans plusieurs majorités arc-en-ciel, dont celle qui s’est mise en place à Namur. En octobre 1999, Bernard Marchand a été appelé comme chef de Cabinet auprès de Serge Kubla, ministre wallon en charge de l’Économie, des PME, de la Recherche et des Technologies nouvelles.

Administrateur de plusieurs sociétés, il reste vice-président de la SRIW jusqu’en 2011.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

http://www.cumuleo.be/mandataire/3946-bernard-marchand.php#mandats-2005 (s.v. novembre 2014)

Bourgmestre de Chastres (1995-2000)

Conseiller communal (04/2009-09/2010)

Paul Delforge

Macors Henri-Pompée

Politique

Liège 21/07/1642, Liège 9/10/1684

Bourgmestre de Liège durant quelques mois, sous le long règne perturbé de Maximilien-Henri de Bavière, Henri-Pompée de Macors avait été appelé à remplacer Nicolas de Remouchamps choisi en juillet 1683. H-P. de Macors prend ses fonctions le 13 avril 1684 et les exerce jusqu’au 26 août, au moment où les troupes bavaroises forcent les portes de la cité de Liège. Appréhendé pour « crime de lèse-majesté », H-P. de Macors est condamné et exécuté sur la place publique.

Successeur de Ferdinand comme prince-évêque de Liège, archevêque-électeur de Cologne et évêque de Hildesheim, Maximilien-Henri de Bavière – nommé en outre évêque de Munster en 1683 – règne sur la principauté de Liège pendant trente-huit ans (1650-1688), du moins de manière chaotique. La terreur devait être sa méthode de gouvernement. Dès 1651, un ancien bourgmestre, l’octogénaire Pierre de Bex, est exécuté, à l’exemple d’autres opposants, tandis que le prince obtient des États l’argent nécessaire à la construction de la citadelle de Sainte-Walburge : cette forteresse est destinée à défendre le prince-évêque contre les tentatives de soulèvements du petit peuple… contraint à la corvée de sa construction ! De surcroît, les maladresses diplomatiques du prince de Bavière ont suscité guerres et pillages sur les terres pourtant neutres de la principauté et sa volonté de maintenir des hommes en armes, mesure coûteuse, finit par susciter contre lui la révolte.

Ce sont cependant les troupes françaises de Louis XIV qui apportent la délivrance, lors de la Guerre de Hollande : Liège tombe sans coup férir aux mains du baron de l’Estrades. Après le siège de Maastricht, quand les troupes françaises se retirent, Louvois ordonne la destruction de la citadelle liégeoise. Envoyant des troupes pour la reprendre, Maximilien est repoussé par les Liégeois unanimes. Métiers comme Chapitre cathédral, Conseil de la Cité comme artisans et boutiquiers, profitent de l’absence du prince pour renouer avec le règlement électoral de 1603 qui est d’application de 1679 à 1684.

Alors que la neutralité est régulièrement bafouée, la vie politique locale reste cependant tumultueuse. En 1682, sous la conduite de H-P. Gillotton (ou Giloton) et G-Fr. Renardi, qui sont les principaux meneurs des « métiers », les bourgmestres en place fuient à Maastricht ; les partisans des bourgmestres déchus sont privés de leurs droits et deux chefs « émeutiers » sont élus bourgmestres (Jean le Rond et Walerand-Lambert de Rickman). En 1683, c’est le parti révolutionnaire qui est mis en minorité et ses dirigeants sont obligés de fuir. Un compromis de paix paraît pouvoir être négocié entre Maximilien et les nouveaux bourgmestres modérés et pro-espagnols que sont Jean de Graan et Nicolas Remouchamps (traité du 17 novembre 1683). En amnistiant les anciens révolutionnaires, les négociateurs laissent passer une occasion : les métiers bloquent la ratification de la réconciliation (fin 1683). Pour avoir signé le traité, Nicolas Remouchamps est déchu de son titre de bourgmestre par les métiers et son remplaçant est Henri-Pompée de Macors.

Receveur de l’état noble, seigneur des Troisfontaines près de Spa, père de douze enfants, de Macors est jurisconsulte et avocat à la cour spirituelle de Liège. Loin de partager les idées des plus extrémistes, il apparaît comme un modéré et partage d’ailleurs les mêmes idées que N. Remouchamps, et appartient d’ailleurs à son parti.

L’antagonisme des Chiroux et des Grignoux, des mangeurs de tartes et des mangeurs de boudins, comme on dit à l’époque, reprend de plus belle car les modérés vont être chassés des métiers. Avec l’élection de Guillaume-François Renardi et de Henri-Paul Gillotton (ou Giloton) en juillet, pour l’année 1685, les radicaux témoignent de plus d’intransigeance encore. Conscient que le temps de la conciliation n’est plus de mise, que les Liégeois sont isolés et faibles et ne disposent pas de l’aide de Paris, Maximilien envoie ses troupes. Le 26 août, les Bavarois entrent dans Liège et rétablissent Maximilien dans ses titres et fonctions, tandis que la répression s’abat sur les rebelles : Gillotton s’enfuit, mais Macors qui se considère innocent fait confiance à la suite des événements. Mal lui en prend : avec Renardi, Macors est arrêté, condamné à mort et exécuté sur l’échafaud.

Pourtant, le rôle de Macors dans les événements est primordial car, longtemps, les historiens ont mis sur le compte de l’apathie liégeoise la facilité avec laquelle les troupes bavaroises ont pacifié la ville. Or, à la suite de Maurice Yans, il apparaît que c’est à la demande de Choiseul – général des armées – et avec la bénédiction de Fürstenberg, que Macors est intervenu en personne, comme conciliateur, le 26 août, convaincu d’avoir la promesse du même Fürstenberg, que la ville n’aurait pas à craindre de représailles si elle se rendait sans heurts. Malgré la modération dont il a tenté de faire preuve, Macors est exécuté au même titre que les extrémistes, dont Renardi. Gilloton est condamné par contumace.

Quelques heures après cette exécution, Maximilien, qui avait quitté Liège en 1671, fait sa rentrée dans la cité et impose une régence à ses ordres pour administrer la ville. Enlevant tout pouvoir aux métiers, un nouveau règlement, celui de 1684, régit désormais les élections des magistrats : « le règlement dit de Maximilien » réduit à peau de chagrin les droits politiques des Liégeois. Avec de Graan, Henri-Pompée de Macors est l’un des tout derniers bourgmestres élus selon le règlement de 1603, magistrats d’une cité de Liège se prévalant de « droits démocratiques », avant que n’éclate la révolution de 1789.

Sources

Alphonse LE ROY, Maximilien-Henri de Bavière, dans Biographie nationale, t. 14, col. 170-178

Louis ABRY, Jean-Guillaume LOYENS, Recueil héraldique des bourguemestres de la noble cité de Liège…, Liège, 1720, p. 476, 478-479

Théodose BOUILLE, Histoire de la ville et pays de Liège, Liège, 1732, t. III

Maurice YANS, Le dossier inédit du procès intenté contre Henri-Pompée de Macors, bourgmestre de Liège, en 1684, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, Liège, 1967, t. LVIII, p. 46-66

Paul Delforge

Lyon Clément

Culture, Journalisme

Montigny 1841, Charleroi 1904

Pendant près d’un quart de siècle, le pays de Charleroi disposa d’un hebdomadaire qui ne dut son existence qu’à la patience et au travail de son fondateur, directeur et propriétaire : ancien militaire mais surtout amateur des lettres, journaliste et historien amateur, Clément Lyon a été l’âme de L’Éducation populaire de 1877 à décembre 1903.

Originaire de Châtelet, le père Lyon était magistrat à Charleroi, avoué au Tribunal et président de la Commission de l’Hôpital civil. Formé aux lettres, aux arts et aux sciences par un curé de campagne, Clément Lyon s’essaya quant à lui à l’École militaire, avant de suivre la filière régimentaire.

Le sous-officier eut l’occasion de séjourner dans diverses casernes, avant de devenir officier et d’être affecté dans un régiment à Liège (1868). Durant ses périples, il alimente sa curiosité pour les lettres et l’histoire ; durant ses heures de loisir, il fréquente les dépôts d’archives, croise la route d’historiens et de philologues wallons, s’adonne à la poésie, avant de décider d’abandonner l’armée (1872). De retour à Charleroi, il trouve un emploi de secrétaire auprès des « Houillères unies ». Progressivement, il développe une activité complémentaire dans le domaine des assurances qui lui assure, à la fin de sa vie, une grande aisance financière et lui procure le temps de mener des activités intellectuelles diverses.

Sous le patronage de l’école industrielle de Charleroi, il est l’un des co-fondateurs d’un cercle de conférences destinées à donner le goût des lettres et de la science (1876). Par les activités régulières de la « Société des conférences de l’École industrielle de Charleroi », il bénéficie d’un large public qui le conduit à créer un journal hebdomadaire, L’Éducation populaire, de bonne facture. Se détachant de la Société dont il était le secrétaire dès 1878, Clément Lyon va cependant s’imposer comme le principal rédacteur, le directeur et le propriétaire de ce titre qui est particulièrement instructif sur la vie politique, économique et culturelle au pays de Charleroi (1877-1903).

Le goût de Clément Lyon pour la polémique lui vaudra quelques déboires judiciaires et financiers, mais ne modifia pas son objectif premier, amener le plus grand nombre vers la connaissance, donner le goût des sciences nouvelles et éveiller la production d’une littérature régionale dans le pays de Charleroi. Comme l’indique son titre, le journal de Clément Lyon avait aussi un programme éducatif (lutte contre l’alcoolisme, encouragement à l’épargne, etc.) et semblait proche des milieux libéraux progressistes. Défenseur d’artistes du pays de Charleroi, il assura au peintre Navez une certaine notoriété dans sa régionale natale, tout en encourageant ses lecteurs à mener des recherches généalogiques.

Sources

Émile LEMPEREUR, dans La Vie wallonne, II, 1955, n°270, p. 81-111, et La Vie wallonne, I, 1963, n°301, p. 73

Jacques LORY, Les Sociétés d’éducation populaire de tendance libérale. 1860-1880, http://www.journalbelgianhistory.be/fr/system/files/article_pdf/BTNG-RBHC,%2010,%201979,%201-2,%20pp%20217-254.pdf (s.v. novembre 2014)

Joseph HARDY, dans Biographie Nationale, t. 29, col. 764-766

Paul Delforge

Libon Jean

Culture, Journalisme

Antheit 17/09/1946

Producteur à la RTBf, Jean Libon a lancé, avec Marco Lamensch, un nouveau genre de documentaire en décortiquant la société dans le cadre du magazine Strip-Tease. Un genre, une griffe, Strip-Tease s’est imposé comme « l’émission qui vous déshabille », ainsi qu’avait l’habitude de le dire Martine Matagne dans le spot de présentation. Preuve du succès du genre, le trio André Bonzel – Remy Belvaux – Benoît Poelvoorde va s’en inspirer largement pour réaliser le film choc du début des années 1990 : C’est arrivé près de chez vous.

Étudiant de l’IAD en mai 1968, cameraman, Jean Libon n’entendait pas faire carrière dans le milieu cinématographique ; ce qui l’intéressait avant tout, c’était le genre documentaire. Engagé à la RTBf, il est l’assistant de Pierre Manuel et Jean-Jacques Péché pour les sujets destinés au magazine Faits divers. Dès cette époque, il propose une autre manière de percevoir le monde, en demandant aux images de s’exprimer sans avoir besoin du soutien de la voix. Après sept années de Faits divers, Libon rêve d’autres horizons, mais « l’école Mordant » est formatrice et quelques reportages originaux le retiennent à la RTBf, dans le cadre du magazine 9 Millions 9, puis À suivre ; si les sujets sont singuliers, le style reste cependant trop stéréotypé pour Jean Libon qui nourrit d’autres perspectives.

Avec Lamensch, Libon propose à sa direction un nouveau concept, celui de Strip-Tease. Autorisé à tourner quelques pilotes avec des techniciens à forte personnalité de la maison, le duo Libon-Lamensch diffuse ses premiers résultats en 1985. D’emblée, le public est séduit par ce style de documentaire sans commentaire, où l’image est saisie « comme au cinéma », uniquement avec le son direct, sans que les techniciens interfèrent sur les « acteurs », en l’occurrence « des gens ». Avec une série de réalisateurs de la trempe de Manu Bonmariage, Yves Hinant, Benoit Mariage, Philippe Dutilleul et André François notamment, Streap-Tease s’impose comme un ovni dans le paysage audiovisuel et, après vingt années de production, Jean Libon totalise 850 numéros promis assurément à un avenir pour les futurs sociologues et ethnologues. Ici, il ne s’agit absolument pas de « Téléréalité », mais de la réalité du quotidien à la télévision.

À partir de la saison 2002-2003, orphelin de Marco Lamensch (retraité), Streap-Tease se transforme en Tout çà (ne nous rendra pas le Congo) notamment pour des raisons très pratiques de réalisation ; le format a aussi changé, passant d’un 13 minutes à un 52 minutes, avec une narration forcément différente. Depuis 1992, les documentaires avaient aussi débordé les frontières du pays wallon, trouvant du côté français un terrain propice, à la fois pour les sujets et pour leur diffusion sur la chaîne France 3.

Sans « boite de production », Jean Libon travaille par conséquent en permanence entre Paris et Bruxelles. En octobre 2011, le second père fondateur de Streap-Tease passe la main à la jeune génération, sans garantie sur le mode de « rhabillage » de son concept. En janvier 2012, le Festival international de Programmes audiovisuels (FIPA) rend hommage au duo Libon-Lamensch en remettant aux deux hommes son EuroFipa d’honneur pour l’ensemble de leur carrière de producteur, « au service d’une télévision créative et impertinente ». En 2002, le Parlement de la Communauté française avait remis le Prix du Journalisme à l’ensemble de l’équipe Streap-Tease.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse, en particulier Télérama du 03/04/2008, entretien de Hubert Heyrendt, dans La Libre, 08/10/2011 ; Le Monde Culture, 03/07/2012

http://www.sonuma.be/archive/quelle-%C3%A9poque-jean-libon (s.v. décembre 2014)

Paul Delforge

Lhoist Raymond

Socio-économique, Entreprise

Liège 10/02/1924, Forrières (g-d. Luxembourg) 31/08/1997

Fils de Léon Lhoist, cet entrepreneur qui avait racheté en 1924 une carrière à Jemelle, avant d’étendre ses activités sur d’autres sites, Raymond Lhoist hérite des activités familiales auxquelles il apporte une nouvelle expansion. Installés à Dugny-sur-Meuse (ou le stade de football local porte le nom de Raymond Lhoist), à Jemelle (Lhoist Industrie) et en bord de Meuse – Liège (Dumont-Wautier), Andenne (Carrière de Namêche) et l’exploitation de dolomie à Marche-les-Dames à partir de 1937 –, les « Établissements Léon Lhoist » exploitent chaux et dolomie, matières indispensables dans de très multiples applications, tant dans la sidérurgie, le secteur du papier, que celui de l’agriculture, voire de l’environnement.

Les activités de la famille Dumont sont aussi prospères que discrètes. La success story familiale wallonne conduit le Groupe Lhoist à devenir, au XXIe siècle un leader mondial dans son secteur ; ce sera surtout l’œuvre du fils de Raymond Lhoist, en l’occurrence Léon-Albert, et des enfants de sa sœur aînée (épouse de Jean Berghmans), en l’occurrence Vincent et Jean-Pierre Berghmans.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

http://www.lhoist.com/fr/historique

http://gw.geneanet.org/gounou?lang=fr;pz=auguste;nz=dumont;ocz=0;p=leon;n=lhoist;oc=1 (s.v. novembre 2014)

Paul Delforge

Lhoist Léon

Socio-économique, Entreprise

Wandre 03/04/1894 - 15/10/1971

Gendre d’Hippolyte Dumont, le patron des « Carrières et Fours à Chaux Dumont-Wautier », société installée à Hermalle-sous-Huy (1889), Léon Lhoist fonde, en 1924, à Jemelle, une première société éponyme, en rachetant les carrières locales. Les « Établissements Léon Lhoist » vont rapidement s’étendre, investissant d’abord sur un premier site français, à Dugny-sur-Meuse, en Lorraine, où il crée « Les Carrières et Fours à Chaux de Dugny » (1926), avant d’acquérir d’autres sites d’usines à chaux en bord de Meuse et la carrière des Dolomies à Marche-les-Dames (en 1937).

L’exploitation de chaux et de dolomie revêt une importance considérable car ces matières ont de très multiples applications, tant dans la sidérurgie, le secteur du papier, celui de l’agriculture, etc. Avec le soutien de la famille Dumont, Léon Lhoist lance une véritable success story caractérisée par une très grande discrétion. Le maître carrier qu’était Léon Lhoist imaginait d’ailleurs fort peu que sa société familiale wallonne deviendrait en un siècle un groupe qui s’impose comme un leader mondial dans son secteur ; ce sera surtout l’œuvre de ses enfants et petits-enfants.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

http://www.lhoist.com/fr/historique

http://gw.geneanet.org/gounou?lang=fr;pz=auguste;nz=dumont;ocz=0;p=leon;n=lhoist;oc=1 (s.v. novembre 2014)

Paul Delforge

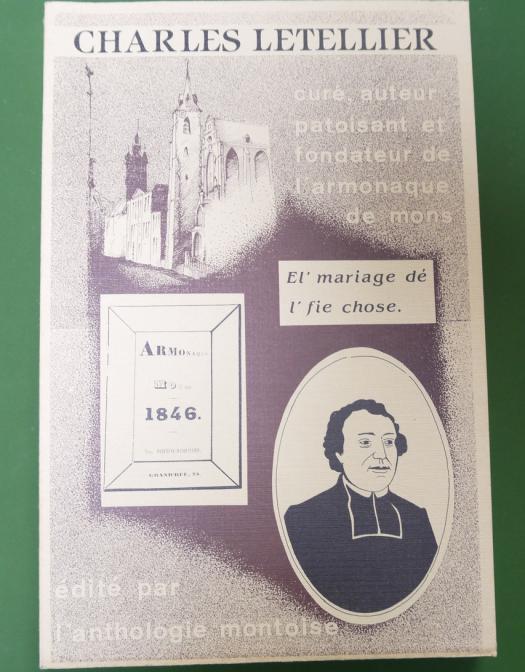

Letellier Charles

Culture, Lettres wallonnes, Eglises

Ath 18/04/1807, Bernissart 30/04/1870

La pratique des parlers wallons traverse le temps et trouve, de manière ponctuelle, des interprètes qui se distinguent et marquent leur temps, parfois même restent des références historiques. L’abbé Charles Letellier est l’un de ces exemples. S’inspirant d’un prédécesseur, Henri Delmotte, auteur de Scènes populaires montoises en 1834, Letellier ose des Essais de littérature montoise, en 1842, qui rencontre un vrai succès. Le titre illustre mal le contenu. Pourtant, le recueil est rapidement épuisé et contrefait sur le marché français, avant de connaître une 2e édition revue et augmentée en 1848. Il s’agit en effet d’un ensemble de textes en wallon et parmi eux, c’est surtout le tableau de mœurs intitulé « le mariage de la fille chose » qui est plébiscité.

Enhardi par l’accueil qu’il reçoit, l’abbé Letellier qui, après avoir passé son jeunesse à Mons est désigné comme curé à Bernissart en 1846, se lance dans un projet ambitieux : à partir de 1845 et jusqu’en 1864, il publie en effet l’Armonaque dé Mons, dont le contenu placé sous le signe de l’humour est presque entièrement de sa plume. Écrit tout en wallon, cet Armonaque (qui survivra à son créateur jusqu’en 1899) est le premier du genre en Wallonie. « Premier fabuliste en littérature wallonne » (Piron), l’abbé Letellier avait aussi choisi d’adapter librement des fables de La Fontaine dans le parler régional. Par son activité inlassable, Letellier contribue à faire éclore à Mons fort foyer de littérature dialectale.

Sources

Maurice PIRON, Anthologie de la littérature dialectale de Wallonie, poètes et prosateurs, Liège (Mardaga), 1979, p. 122

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. II, p. 466, 467, 470, 481 ; t. III, p. 211

Histoire de la Wallonie (L. GENICOT dir.), Toulouse, 1973, p. 403

Paul COPPE et Léon PIRSOUL, Dictionnaire bio-bibliographiques des littérateurs d’expression wallonne (1622-1950), Gembloux, Duculot, 1951, p. 257

George SOHIER, Charles Letellier, curé de Bernissart et de l’Armonaque de Mons (1807-1870), Bruxelles, 1937, Bibliothèque d’études régionales

http://culture-wallonne-auteurs-dates-anniversaires.skynetblogs.be/archive/2010/08/13/avril1.html#more (s.v. novembre 2014)

Paul Delforge