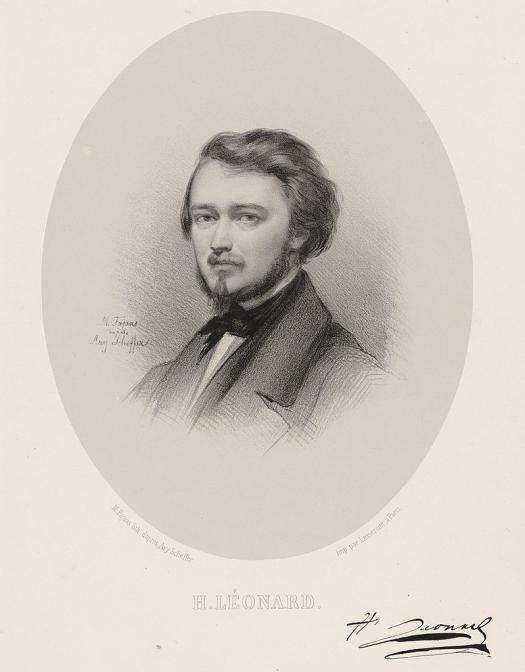

Léonard Hubert

Culture, Musique

Bellaire 07/04/1819, Paris 06/05/1890

Pur produit du Conservatoire de musique de Liège où il reçoit une formation de Rouma, condisciple de César Franck, le jeune virtuose est admis, à l’âge de 16 ans, au conservatoire de Paris où sa formation est encadrée par Habeneck (1836-1839). Élève de Mendelssohn dont il devient l’ami à Leipzig en 1844 et qu’il accueille à Liège en 1846, Léonard qui croise aussi la route de Mozart, fait partie des violonistes les plus doués de son temps : de nombreuses tournées lui permettent de sillonner les grandes villes européennes où il assied sa réputation de grand virtuose. Il se fait l’interprète le plus brillant du « son liégeois », typique de l’école liégeoise traditionnelle de violon.

Nommé professeur principal de violon au Conservatoire de musique de Bruxelles (1848-1867), il se fixe à Paris en 1866 ; en jouant les œuvres de Saint-Saëns, Fauré, d'Indy ou Lalo, il fait les beaux soirs de la Société Nationale. Cependant, durant la guerre franco-allemande, il revient à Liège où il tient une classe de quatuor au Conservatoire de Liège (1870-1872). Nommé au Conservatoire de musique de Liège, il résilie sa charge et retourne à Paris. Premier violoniste à Paris vers 1880, il devient l’ami de Fauré qui lui dédie deux quatuors à clavier. Hubert Léonard était aussi compositeur. Son monument funéraire est au Père Lachaise à Paris.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Musée des Beaux-Arts, Exposition Le romantisme au pays de Liège, Liège, 10 septembre-31 octobre 1955, Liège (G. Thone), s.d., p. 192

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. III, p 391, 396 ; t. IV, p. 351

Paul Delforge

Leman (Général) Gérard

Militaires

Liège 08/01/1851, Ixelles 17/10/1920

En août 1914, Gérard Leman commande la place fortifiée de Liège. Appliquant à la lettre le rejet de l’ultimatum allemand par le gouvernement belge, il mène une résistance aussi opiniâtre que désespérée. Face à l’armada déployée par l’envahisseur, l’attitude des forts de Liège frappe immédiatement les imaginations. Leur héroïsme et celui de leur commandant font le tour du monde. À 63 ans, Gérard Leman, jusque-là militaire discret, entre dans l’histoire.

En raison des activités de son père (capitaine d’artillerie, professeur à l’École militaire), Gérard Leman accomplit ses études à Bruxelles (Athénée et École militaire) ; premier de sa promotion (1872), le lieutenant du génie entre à son tour à l’École royale militaire (1880). Professeur de géologie, de mathématiques et d’architecture, il en devient le directeur des études (1899-1905), puis le commandant (1905-1914). Auteur de plusieurs ouvrages, s’intéressant aux techniques de fortifications, il accorde une importance première aux mathématiques dans la formation des futurs officiers. Parallèlement, il est chargé de l’éducation militaire du jeune Albert.

Lieutenant-général dans l'infanterie (1912), il reçoit, en janvier 1914, le commandement de la position fortifiée de Liège et de la 3e division d'armée ; en quelques mois, il organise la place de Liège dans l’hypothèse d’une offensive venant de l’est. Néanmoins, l’attaque du 4 août reste une surprise et le général Leman doit transférer précipitamment son QG dès le 6 août vers le fort de Loncin. C’est de là qu’il va diriger les opérations de ralentissement de l’avancée de l’armée allemande, ainsi que le prévoyait la stratégie militaire belge.

Surprises par cette résistance et pressées d’en finir, les armées de l’empereur déploieront des moyens modernes impressionnants et surtout nouveaux (Zeppelin, « Grosse Bertha », etc.) pour s’assurer du contrôle de la place de Liège. Alors qu’ils procèdent à des bombardements réguliers, les Allemands les entrecoupent par des envois d’émissaires chargés de convaincre le général Leman de capituler. Son refus est obstiné. Le 15 août, le fort de Loncin tient toujours. Le tir de la batterie installée au boulevard d’Avroy se fait cependant toujours plus précis et quand un projectile allemand tombe sur le magasin de munitions, le fort de Loncin vole en éclat dans une implosion exceptionnelle. Il ne restait plus, aux soldats du Reich, qu’à faire prisonniers les soldats belges. « Il faut rendre hommage à l’énergie du chef qui sut galvaniser ses maigres effectifs et obtenir des prodiges de leur vaillance » (La Vie wallonne, 1920).

Emmené devant Otto Von Emmich, le Général Leman lui remet son épée, demandant que l’on inscrive dans le livre de guerre qu’il a été capturé inconscient sur le champ de bataille. Fait prisonnier bien malgré lui, le général Leman reçoit les honneurs de guerre, avant d’être emmené en Allemagne, où il doit être soigné et suivi médicalement. Il est transféré dans différents camps, avant d’être finalement libéré sans conditions, le 19 décembre 1917. Bâle, Paris, le Havre et Spa permettront à sa santé de s’améliorer.

Acclamé comme un héros lors de son retour à Liège au lendemain de l’Armistice, il est maintenu dans ses fonctions sans limite d’âge. Alors que les récompenses et les marques de sympathie se multiplient (il assiste au premier rang à la remise de la Légion d’honneur à la ville de Liège, en juillet 1919, et il est anobli en novembre 1919), Leman rédige consciencieusement un Rapport sur la défense de Liège qu’il terminait à peine, lorsqu’il est emporté par une pneumonie. Ses funérailles, seulement civiles, donnent lieu à une cérémonie nationale, à Liège d’abord, à Bruxelles ensuite où le maréchal Pétain s’est déplacé en personne au nom de l’armée française, ainsi que le général Hutchinson pour l’armée britannique.

Sources

La Vie wallonne, 1ère année, n°3, 15 novembre 1920, p. 129-138

Daniel CONRAADS et Dominique NAHOE, Sur les traces de 14-18 en Wallonie, Namur, IPW, 2013, p. 58-59

TUCHMAN Barbara W., Août 1914, Paris, Presses de la Cité, 1962, p. 186-187

Le rapport du général Leman sur la défense de Liège en août 1914 (introduction et notes du cdt G. HAUTECLERC) ; Bruxelles, Académie Royale de Belgique, 1960, Commission Royale d'Histoire

Maurice DES OMBIAUX, Le général Leman, Paris, Bloud & Gay, c. 1916, coll. « Pages actuelles / 1914-1916 » n°79

Lemaître Albert

Culture, Peinture

Liège 01/08/1886, Milhars (France) 04/05/1975

À la recherche permanente de la lumière – le ciel, la mer, la terre du sud –, Albert Lemaître est le peintre qui incarne par excellence le courant paysagiste dans l’art wallon. Contrairement à d’autres peintres wallons de son temps, Lemaître ne représente pas des paysages de son pays (même s’il a représenté des aspects de l’Ardenne et du Brabant wallon), mais essentiellement ceux du pourtour méditerranéen, et l’eau est omniprésente dans son œuvre.

Formé à l’Académie des Beaux-Arts de Liège au début du XXe siècle (1901-1904), Albert Lemaître est notamment l’élève d’Adrien de Witte et d’Evariste Carpentier. Lors de son séjour à Paris (1904-1906), où il fréquente l’Académie Julian, il se lie d’amitié avec Georges Duhamel et Charles Vildrac ; son goût pour les paysagistes se développe lorsque l’occasion lui est donnée de voyager sur les pourtours de la Méditerranée et de croiser les impressionnistes ainsi que les fauves de son temps.

Prix Donnay et Prix de la ville de Liège avant la Grande Guerre, l’artiste dépose son pinceau pour prendre les armes en 1914 ; engagé volontaire, il veut combattre ; blessé sur le champ de bataille, il sera reconnu invalide de guerre, mais son talent artistique est intact. En témoignent les nombreuses toiles qu’il réalise à la suite de ses voyages, son implication dans la réorganisation des collections du Musée des Beaux-Arts de Liège (années 1930), ainsi que les cours qu’il donne à l’Académie des Beaux-Arts de Liège de 1937 à 1952 ; là, il crée le cours de paysage.

Après la Seconde Guerre mondiale, l’artiste visite volontiers les expositions avant-gardistes de l’Association pour le Progrès intellectuel et artistique de la Wallonie, mais il souffre des violences qui ont marqué pour la deuxième fois son existence et il ne se sent plus inspiré par l’air du temps. Son œuvre se fait plus rare, comme ses expositions. Retiré à Milhars, dans le Tarn, à quelques kilomètres d’Albi, il y trouve conjuguées la lumière qu’il affectionne et des couleurs qui lui rappellent l’Ardenne, faisant écrire à Jules Bosmant qu’Albert Lemaître est le plus français des paysagistes wallons. Loin d’être oublié dans sa terre natale, il fait l’objet d’expositions et, en 1959, il reçoit le Prix de la Province de Liège.

Sources

Jacques STIENNON, dans Freddy JORIS, Natalie ARCHAMBEAU (dir.), Wallonie. Atouts et références d’une région, Namur, 1995

Jules BOSMANT, dans La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. III, p. 263-266

Albert Lemaître, catalogue de l’exposition, Liège, Musée de l’Art wallon, 1967

Une certaine idée de la Wallonie. 75 ans de Vie wallonne, Liège, 1995, numéro spécial de La Vie wallonne, t. LXIX, p. 149

La Vie wallonne, II, 1975, n°350, p. 92-94

La Vie wallonne, 1980, n°369, n° spécial « millénaire », p. 175-197

Paul Delforge

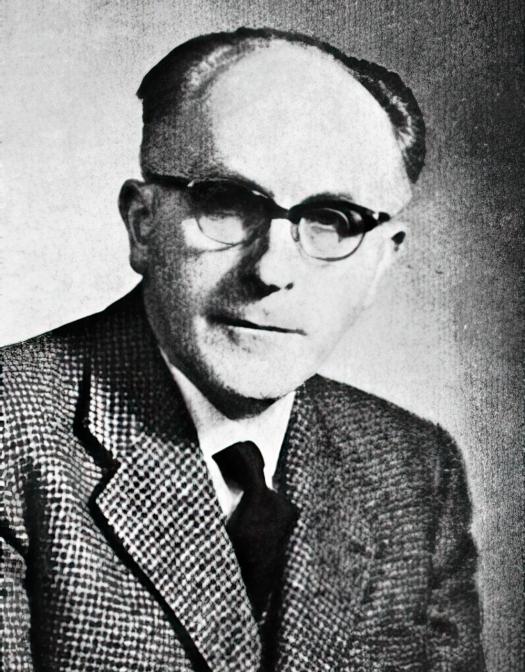

Lejeune Jean

Académique, Histoire

Herstal 18/06/1914, Liège 22/03/1979

Liège, la Wallonie, la principauté : Jean Lejeune leur a consacré son existence, tour à tour comme historien – chercheur et professeur – et comme acteur de l’action publique, sur le plan politique et culturel. Si son œuvre urbanistique suscite encore polémique, il y a par contre unanimité à saluer sa production historique, Jean Lejeune ayant donné scientifiquement ses lettres de noblesse au passé de la principauté liégeoise, soit près de la moitié du territoire de la Wallonie actuelle.

Fils de l’auteur dialectal wallon Jean Lejeune, frère de Rita Lejeune, qui deviendra professeur de littératures romanes à l’Université de Liège, Jean Lejeune passe de l’Athénée de Liège à l’Université de Liège avec la même facilité, menant par exemple de front des candidatures en histoire et en romane. C’est en histoire qu’il est proclamé docteur en 1938, et il est aussi premier au concours universitaire et des Bourses de voyage du gouvernement, ce qui lui permet d’effectuer des séjours d’études à la Sorbonne, au Collège de France et à l’École normale supérieure ; c’est là qu’il suit un cours de Lucien Febvre et un séminaire de Marc Bloch. Mais le contexte international est tourné vers la guerre et le sous-lieutenant au 12e régiment de Ligne se retrouve au combat en mai ‘40, sur la Lys, où il se distingue. Fait prisonnier de guerre, il connaît, comme 65.000 autres soldats wallons de sa génération, la captivité des stalags et oflags pendant les cinq années du conflit. Malgré ces circonstances, et une fois la paix revenue, Jean Lejeune réussit brillamment sa thèse d’agrégation sur Liège et son pays. Naissance d’une patrie (XIII-XIVe siècles).

Aspirant au FNRS (1939-1945), chercheur qualifié (1945-1947), puis chercheur associé au FNRS (1947-1953), l’assistant de Paul Harsin (1947-1955) devient chargé de cours (1955-1959), avant d’être nommé professeur ordinaire dans son université (1959). Titulaire de la chaire de politique économique et sociale, du cours d’histoire de Belgique et de celui d’histoire de la Principauté de Liège (1969-1979), il donne aussi et notamment le cours d’Histoire culturelle de la Belgique et particulièrement des provinces wallonnes et d’Histoire de la principauté de Liège.

En s’intéressant à la naissance du capitalisme moderne dans la principauté au XVIe siècle et par conséquent aux aspects économiques et sociaux, le jeune historien avait traité d’un sujet novateur qui est couronné du Prix Perret de l’Institut de France (1941). De sa captivité, il ramène le manuscrit d’une histoire de la principauté de Liège, synthèse de bonne vulgarisation qui est publiée en 1948 par le Grand Liège. Dans le même temps, sa thèse d’agrégation est considérée dans le milieu des historiens, comme un ouvrage de référence. Par la suite, sa curiosité fera émerger de multiples aspects inédits, parfois encore controversés, de l’histoire principautaire.

Cette dimension – la principauté – occupe une place particulière chez Jean Lejeune que l’on ne peut séparer de la vision politique que conçoit Georges Thone après la Seconde Guerre mondiale. Après avoir accepté de se couper de sa glorieuse histoire afin d’intégrer le projet belge de 1830, Liège veut retrouver un rang digne de l’ancienne capitale qu’elle était, et rayonner sur l’ensemble des provinces wallonnes. La valorisation d’un important passé culturel se manifeste au travers d’expositions de caractère international auxquelles Jean Lejeune apporte son concours, de même que les autorités communales et l’asbl Le Grand Liège (par ex. Le Romantisme au pays de Liège (1955), Liège et Bourgogne (1968), Le Siècle de Louis XIV au pays de Liège (1975), Liège, du passé à l’avenir (1976), etc.).

Afin de faciliter, voire d’accélérer cette vision d’avenir pour Liège, Jean Lejeune se présente au scrutin communal d’octobre 1958 et est élu conseiller communal. Membre du parti libéral, il devient d’emblée échevin des Travaux publics de la ville de Liège. Il met alors en chantier une série de projets ambitieux, destinés à modifier considérablement la physionomie de la Cité ardente et à contribuer à sa renaissance ; conforme à ses intentions, cette politique correspondait bien à l’esprit d’une époque ; elle vaut aujourd’hui à l’historien-échevin de nombreux reproches de la part des défenseurs du patrimoine : la problématique de la Place Saint-Lambert focalisera sur elle seule toute l’attention, sapant progressivement et définitivement les multiples facettes de la vision originelle.

À son important portefeuille des Travaux publics (1959-1976) s’ajoutera par la suite la Gestion des Musées de la Ville de Liège. Quand il succède, en 1965, à Georges Thone à la présidence de l’asbl Le Grand Liège (dont il avait été longtemps le secrétaire), Jean Lejeune dispose de tous les éléments nécessaires à la réalisation de sa vision pour Liège. Associant culture, économie et politique dans une série d’activités de grande ampleur – qu’il les ait conçues, préparées, dirigées, ou présidées –, Jean Lejeune est le maître à penser de l’asbl qui agit de concert avec les autorités locales. Sa présidence est évidemment marquée par de prestigieuses manifestations internationales et par une série d’expositions de qualité exceptionnelle. En tant qu’échevin, il s’occupe encore de fonder ou de promouvoir l’association Le Festival de Liège, ainsi que le Festival des Nuits de septembre. Voulant résolument inscrire Liège au rang de première métropole wallonne, il soutient, fait construire et promeut le nouveau « Musée de l’Art wallon et de l’évolution culturelle de la Wallonie », dont il devient le premier directeur quand il s’établit au cœur de l’îlot Saint-Georges (1976).

L’action wallonne n’est pas étrangère à Jean Lejeune – il est membre de Wallonie libre, de la commission du Fonds d’histoire du Mouvement wallon (1949), du Comité permanent du Congrès national wallon (1950-1971), du Mouvement libéral wallon (1962-1979) –, mais sa signature au bas de manifestes apporte davantage de poids aux initiatives menées par d’autres, de même que son expertise d’historien est un soutien important à tous ceux qui s’opposent au transfert des Fourons de la province de Liège vers celle du Limbourg. Signataire du manifeste La Wallonie dans l’Europe (mars 1968), il est l’un des 143 signataires de la Nouvelle Lettre au roi (29 juin 1976), destinée à dénoncer l’extrême lenteur mise dans l’application de l’article 107 quater de la Constitution ; il plaide ainsi en faveur d’un fédéralisme fondé sur trois Régions : Bruxelles, Flandre et Wallonie. En 1971, il avait rejoint la ligne libérale dissidente de Maurice Destenay contre « les libéraux centralisateurs de Bruxelles ». Après ce dernier succès électoral inédit (printemps 1971), il quitte la vie politique communale, le 1er janvier 1977, au moment de la fusion des communes.

Sources

Paul DELFORGE, Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2001, t. II, p. 962-963

La Vie wallonne, II, 1960, n°290, p. 132

La Vie wallonne, 1979, n°366-367, p. 125-130-133

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. III, p. 129, 133, 137

Histoire de la Wallonie (L. GENICOT dir.), Toulouse, 1973, p. 477

Freddy JORIS, Natalie ARCHAMBEAU (dir.), Wallonie. Atouts et références d’une région, Namur, 1995

Bruno DEMOULIN, dans Nouvelle Biographie nationale, t. XI, p. 261-266

Principales références bibliographiques

La formation du capitalisme moderne dans la principauté de Liège au XVIe siècle, 1939, coll. de la Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l’Université de Liège, n° 87

Liège et son pays, Naissance d’une patrie, 1948

Principauté de Liège, 1948 (Grand Liège)

Liège et sa région de l’an 1000 à l’an 2000, 1952

Les Van Eyck, peintres de Liège et de sa cathédrale, 1956

Liège et l’Occident, 1958

Pays sans frontière, Aix-la-Chapelle, Liège, Maastricht, 1958

Liège, de la principauté à la métropole, 1967 (Mercator)

Liège et Bourgogne, 1968 (introduction)

Liège, du passé à l’avenir, 1969

Siècle de Louis XIV au Pays de Liège 1580-1723. Introduction historique, 1975

Legros Élisée

Culture, Folklore

Jalhay 18/04/1910, Liège 17/11/1970

Spécialiste de la dialectologie wallonne et du folklore, Élisée Legros a été un infatigable animateur de la « vie wallonne » au milieu du XXe siècle, un véritable « walloniste (ouvert) à la culture régionale et à la vie wallonne envisagées sous leurs divers aspects » (Piron). Directeur-adjoint du Musée de la Vie wallonne et responsable des publications (1949), il dirige le Bulletin des Enquêtes, ayant succédé à Jean Haust, avant de passer le relais à Louis Remacle. Chercheur aussi infatigable que méticuleux et érudit, Élisée Legros portait avant tout un regard de « scientifique » sur « sa » Wallonie, ses traditions, ses dialectes. Il s’était aussi imposé comme un expert des origines de la frontière linguistique.

Ayant accompli ses humanités à l’Athénée de Liège, cité où sa famille s’est installée en 1921, il poursuit des études en Philologie classique à l’Université de Liège et, en 1932, il est fait docteur en Philosophie et Lettres ; sa thèse lui vaut d’être premier au concours universitaire 1933-1935. Professeur de langues anciennes, et parfois de français, dans l’enseignement moyen, successivement affecté à l’Athénée de Tirlemont, de Jodoigne, de Huy et de Chênée en 1934 et 1957, il obtient un détachement temporaire au Service des enquêtes du Musée de la Vie wallonne (1947-1949), puis à l’Université de Liège (1952-1954), et séjourne en France grâce à une bourse UNESCO.

Davantage passionné par la dialectologie wallonne que par les lettres classiques, Legros est autorisé à enseigner – bénévolement – le folklore wallon, nouveau cours ouvert à l’Université de Liège (1950), avant d’être nommé chef de travaux en 1957, l’année même où lui est décerné le Grand Prix de Philologie du Centenaire de la Société de Langue et de Littérature wallonnes. Chargé de cours associé en 1964, il devient professeur associé en 1968.

L’essentiel de ses travaux et de ses recherches, il les mène en collaboration étroite avec Jean Haust, dont il héritera d’ailleurs de la bibliothèque personnelle (1946). Secrétaire wallon de la Commission de toponymie et dialectologie (1940), membre titulaire de la Société de Langue et de Littérature wallonnes (1949), au siège du Malmédien Henri Bragard, membre de sa Commission de toponymie et dialectologie, membre de la Commission du Folklore (1958), Élisée Legros devient le directeur scientifique de l’Atlas linguistique de Wallonie en 1953, projet auquel il collabore depuis ses origines. Il est aussi le co-fondateur du Centre interuniversitaire de Dialectologie wallonne (1949-1953).

Responsable des Enquêtes de la Vie wallonne, Elisée Legros est l’auteur d’une quantité importante d’articles publiés notamment par la revue La Vie wallonne, portant sur la dialectologie, le folklore, mais aussi sur l’histoire de la Wallonie malmédienne. Dans le Bulletin de la commission royale de Toponymie et Dialectologie, il publie annuellement la chronique de philologie wallonne (1938-1965). Au-delà du résultat publié de ses nombreuses recherches, E. Legros nourrissait également une réflexion sur la méthode, ainsi que sur les finalités. S’il avait accepté de participer à l’expérience politique de l’UDB en rédigeant de nombreux articles dans Forces Nouvelles (1945-1946), il se montra toujours circonspect à l’égard des récupérations politiques, attitude nourrie par la vive polémique qu’il entretint pendant la Seconde Guerre mondiale contre les collaborateurs, pour dénoncer la thèse de « la germanité de race des Wallons » entretenue par les nazis.

Sources

Paul DELFORGE, Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2001, t. II, p. 960

La Vie wallonne, III-IV, 1970, n°331-332, p. 541-542

Maurice PIRON, dans La Vie wallonne, I, 1971, n°333, p. 53-63

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. III, p. 164, 187 ; t. IV, p. 185, 388

Histoire de la Wallonie (L. GENICOT dir.), Toulouse, 1973, p. 479

Marie-Thérèse COUNET, dans Nouvelle Biographie nationale, t. VI, p. 270-276

L’œuvre de philologie et d’ethnologie wallonnes d’Élisée Legros (1910-1970), Liège, 1996, coll. Mémoire wallonne, n° 3

Bibliographie d’Élisée Legros, dans Bulletin de la Commission royale de Toponymie et Dialectologie, 1971, t. 45, p. 68-87

Lefebvre-Caters Jacques

Culture, Orfèvrerie, Socio-économique, Entreprise

Tournai 28/04/ 1744, Tournai 03/03/1810

Au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, Jacques Lefebvre-Caters est une personnalité qui compte à Tournai. Descendant d’une famille d’orfèvres implantés dans la cité depuis plusieurs générations, il avait, par son mariage, contracté une union avec la famille des Caters de la Manufacture royale de Tapis de Tournai. Acceptant des responsabilités publiques au moment des événements politiques consécutifs à 1789, cet entrepreneur au talent artistique reconnu impose son nom et sa marque sur son temps, et sa réputation lui survivra.

Depuis le XVe siècle, la famille tournaisienne des Lefebvre exerce « une véritable hégémonie sur les métiers d’art » (Cassart). Arrière-petit-fils de Charles, Jacques Lefebvre s’impose comme l’un des plus illustres représentants de la dynastie des orfèvres, branche qui s’est spécialisée dans ce domaine dans le courant du XVIIe siècle. Il a d’abord suivi des cours de dessin à l’Académie de Tournai, avant de parfaire sa formation à Paris ; premier prix de l’Académie parisienne au concours de modèle (1771), Jacques Lefebvre est nommé professeur-adjoint de l’institution tournaisienne (1771), dont il devient ensuite le directeur (1782).

Après son mariage (aussi en 1782) avec Marie-Cécile Caters, il associe leurs deux patronymes et c’est sous le nom de Jacques Lefebvre-Caters qu’il se distingue des autres « fèvres » de son temps. Cette association témoigne de la concentration de pouvoirs détenus par quelques grandes familles tournaisiennes de l’époque : les Caters étaient en effet à la tête d’une fabrique appelée à un essor considérable (la Manufacture royale de Tapis de Tournai) ; ils sont aussi concernés par la production de porcelaines. Ce contexte permettra d’ailleurs aussi à Lefebvre-Caters de croiser des techniques et des savoir-faire d’horizons différents.

Orfèvre, Lefebvre-Caters réalise des cafetières, sucriers, aiguières et pots, puis de la très belle vaisselle. Artiste particulièrement fécond et imaginatif, l’orfèvre est aussi marbrier et bronzier d’art. Créateur de sa propre manufacture de bronze doré et ciselé et disposant d’un atelier pour travailler le marbre, il réalise des œuvres particulièrement appréciées dans les cours princières d’Europe, en dépit des soubresauts politiques que connaît la fin du siècle. Lefebvre-Caters n’est d’ailleurs pas étranger à la vie politique de son temps.

À la suite des victoires de Dumouriez (1792), il accepte de devenir administrateur provisoire de la ville de Tournai. Ensuite, il est nommé adjoint au prévôt et lors du retour des Français, en 1794, il accède à la fonction d’échevin pendant quelques mois. Conseiller communal de 1807 à 1810, l’entrepreneur avait tiré un important parti de la confiscation et de la nationalisation des biens du clergé (il s’était porté acquéreur de l’abbaye de en 1796).

Quelques églises des régions entourant Tournai (Lille, Courtrai, Bailleul, etc.) possèdent des œuvres simples (chandelier, garnitures d’autel) ou plus exceptionnelles (tabernacle, reliquaire, ostensoir, etc.) sorties des ateliers de Lefebvre-Caters. Appelé pour l’ameublement de maisons particulières (pendules, lustres, garnitures, cheminées en marbre, etc.), il produit encore une multitude de petits (25 centimètres) bustes d’hommes célèbres (empruntés à tous les siècles), posés sur un socle en marbre précieux et rehaussé d’ornements en bronze doré (Cassart). La qualité de finition des productions Lefebvre-Caters assure la réputation de cette maison davantage que l’originalité de l’inspiration.

À la mort de Jacques Lefebvre-Caters (1810), sa veuve reprend si bien les affaires qu’elles continuent de bien prospérer jusque dans les années 1820. Avec la mort de Marie-Cécile Lefebvre-Caters s’éteint une dynastie d’orfèvres tournaisiens.

Sources

Jean CASSART, dans Biographie nationale, t. 32, col. 352-355

Gaston LEFEBVRE, Biographies tournaisiennes des XIXe et XXe siècles, Tournai, Archéologie industrielle de Tournai, 1990, p. 162-163

Administrateur provisoire de la ville de Tournai (1793)

Adjoint au prévôt (1793)

Echevin de Tournai (1794-1795)

Conseiller communal (1807-1810)

Paul Delforge

Leclercq Émile

Culture, Littérature

Monceau-sur-Sambre 10/02/1827, Etterbeek 15/08/1907

Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, Émile Leclercq est un écrivain dont l’œuvre abondante s’inscrit résolument dans le courant du roman réaliste. En 1874, il fait paraître Une fille du peuple que l’on s’accorde à considérer comme son œuvre majeure.

De manière surprenante, Émile Leclercq avait d’abord cherché sa voie dans la peinture : dès 1840, il étudie à l’Académie de Bruxelles placée sous la direction d’un autre Wallon de Charleroi, François-J. Navez. Le jeune peintre exécute des tableaux de genre et des portraits (1846-1852). Fonctionnaire, il est dans un premier temps chargé pour le gouvernement de contrôler les jeux de Spa. Après leur suppression (1869), il fait carrière à Bruxelles au sein de l’administration des Beaux-Arts, où il gravit les échelons jusqu’à être nommé inspecteur (1879) ; à ce titre, il posera un double regard sur la vie artistique en général, dénonçant « les marchands de tableaux » autant que la médiocrité, et, comme il ne croit pas au rôle de l’État en matière artistique, il pratique, en tant qu’artiste, des prix modiques pour des œuvres que lui commandent des fabriques d’église. Mais le pinceau de Leclercq se transforme surtout en plume.

Ami de Charles De Coster et de Félicien Rops, Émile Leclercq est un actif collaborateur de la revue Uylenspiegel (1856-1864), où il signe sous le pseudonyme d’E. Pittore. Il est aussi critique littéraire dans plusieurs revues, où il fait aussi paraître ses premiers récits de fiction. Disciple de Champfleury et de Flaubert, il prend le contre-pied du romantisme. Fidèle à son Hainaut natal qui revient régulièrement en arrière-plan, il signe de nombreux romans « à caractère social », des peintures de mœurs, où il met en scène les milieux populaires – paysans et ouvriers – confrontés à la bourgeoisie moyenne et opulente. Tout à la fois simple, caricatural, voire satirique, Leclercq se livre volontiers à la critique de la société, en particulier des milieux bourgeois et cléricaux. Qu’il prenne le parti des malheureux ne souffre aucun doute. À la recherche du « vrai absolu », Émile Leclercq donne à son écriture une finalité pédagogique qui s’arrête in extremis à la porte du discours politique, même s’il ne cache pas des idées libérales radicales. « Il faut décrire la misère / aux riches que le luxe endort » (1858). Critique d’art, critique littéraire, auteur de monographies portant sur l’art ou l’histoire, conteur pour enfant, Émile Leclercq signe une production impressionnante qui est volontiers moraliste, voire moralisatrice.

Sources

Paul ARON, La Belgique artistique et littéraire : une anthologie de langue française 1848-1914, Bruxelles, Complexe, 1997, p. 129-130, 159-162, 366, 379-382

Paul ARON, dans Nouvelle Biographie nationale, t. IV, p. 242-245

Histoire de la Wallonie (L. GENICOT dir.), Toulouse, 1973, p. 399

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. II, p. 389

Principaux romans réalistes

L'Avocat Richard (1858)

Les Déshérités. Albert Mauvais (1858)

Constance (1859)

Histoire de deux armurières (1864)

Maison tranquille (1872)

Une fille du peuple (1874)

Paul Delforge

Lebrun (dit Pierre Marie Henri Tondu) Pierre

Révolutions

Noyon (Oise) 28/08/1754 (ou 1763 ?), guillotiné à Paris 22/12/1793

Rédacteur en chef d’un journal propageant les idées philosophiques du temps, Pierre Lebrun alimente les débats politiques dans le pays wallon dans les années 1780 et attise l’esprit révolutionnaire. Naturalisé « Liégeois » en juillet 1790, membre du gouvernement révolutionnaire (1790), il devient ensuite, à Paris, un éphémère Ministre des Affaires étrangères de la Ière République (1792-1793), favorisant le dessein des révolutionnaires belges et liégeois réfugiés, mais qui sera victime des Montagnards.

Quittant Noyon, la patrie de Calvin, où il a effectué ses études avec une bourse du Chapitre, Pierre Tondu arrive à Paris, au Collège Louis le Grand, pour y mener des études en Théologie, et s’y lie d’amitié avec Robespierre et Desmoulins notamment. Destiné à embrasser une carrière ecclésiastique, l’abbé Tondu abandonne son ordre, essaye l’infanterie, avant de déserter et de se réfugier dans le pays de Liège au début des années 1780. D’abord précepteur, il trouve enfin sa voie comme compagnon-imprimeur. Marié à Liège en 1783, il abandonne son patronyme de naissance pour adopter celui de Lebrun. Il travaille pendant plusieurs années (1782-1785) au service du puissant imprimeur et éditeur Jean-Jacques Tutot, auquel il apporte beaucoup d’idées sans que l’entrepreneur lui permette de les réaliser. Dès, il prend son indépendance et s’associe d’égal à égal avec l’imprimeur Jacques Joseph Smits. Ensemble, ils fondent le Journal général de l’Europe (printemps 1785). Imprimé à Liège et publié à Herve, le journal est diffusé aussi bien dans la principauté de Liège, que dans les Pays-Bas autrichiens et les Provinces-Unies.

Dans l’Affaire des Jeux de Spa, le journal prend fait et cause pour les adversaires du prince-évêque. Ce dernier lui intente des procès, et comme les patriotes liégeois font rapidement de la gazette leur moniteur, Pierre Lebrun est contraint de quitter Liège et va s’installer à Herve, dans le duché voisin de Limbourg, où Smits rachète du matériel d’imprimerie (août 1786). Le rédacteur en chef ne renonce pas à la publication du Journal général de l’Europe, ni à ses critiques contre Hoensbroeck ; il soutient par contre fermement les réformes progressistes décidées par l’empereur Joseph II dans « ses » Pays-Bas. Hostiles à de telles réformes, les États de Brabant et de Hainaut décident à leur tour l’interdiction du Journal de la « Société typographique de Herve » sur leur territoire (juin 1787). Menacés et réfugiés à Aix-la-Chapelle ou à Maastricht, Lebrun et Smits obtiennent du gouvernement impérial que l’arrêt des deux États soit cassé, et le Journal reparaît à Herve le 5 janvier 1788. Inspirées des Lumières, en particulier de la séparation des pouvoirs de Montesquieu et des théories physiocratiques de Quesnay, les idées politiques et économiques défendues par Lebrun dans le journal attirent aussi des lecteurs en France, en Suisse, en Angleterre et ailleurs dans l’empire germanique.

Hésitant devant le despotisme de Joseph II et le conservatisme de la Révolution brabançonne, Lebrun rencontre beaucoup de problèmes avec la censure (1788-1789), prend finalement le parti des Brabançons, mais trouve à Liège un accueil sans ambiguïté, après l’Heureuse Révolution du 18 août. Président de la Société des Amis de la Liberté et de l'Egalité, Pierre Lebrun reçoit le titre de citoyen en étant accueilli comme bourgeois. Le « naturalisé Liégeois se fait le défenseur des idées démocratiques puisées dans le Contrat social de J-J. Rousseau et nourrit les débats liégeois. Quand les insurgés liégeois se divisent entre ceux qui veulent retourner aux institutions liégeoises telles qu'elles fonctionnaient (bien) avant l'imposition du règlement de 1684 et ceux qui souhaitent une toute nouvelle organisation, Lebrun propose et prépare un plan de municipalité à la française, sur le modèle de Paris. Il s'agit de répartir en 60 sections tous les citoyens actifs de Liège et de sa banlieue. Le titre de citoyen était accordé à toute personne âgée de 25 ans, née à Liège ou ayant depuis cinq ans sa résidence et payant une somme de trois florins à la caisse communale. Disposant d'une voix, les électeurs devaient élire deux bourgmestres et vingt conseillers pour l'administration journalière et 120 notables pour les affaires plus importantes.

En juin-juillet 1790, 1.081 citoyens s'inscrivent sur les 15.000 électeurs potentiels. À ce scrutin, l’un des tout premiers de l’histoire wallonne, Fabry (962 voix) et Donceel (718) sont élus bourgmestres. Lebrun quant à lui est porté au « Conseil général de la Cité » et devient le secrétaire de ce gouvernement révolutionnaire mis en place en juillet 1790. Succédant au Journal patriotique qu’imprimait J-J. Tutot, Smits et Lebrun font du Journal général de l’Europe l’organe des patriotes liégeois (printemps 1790), y critiquant notamment vivement les options politiques et surtout religieuses des « Brabançons ». À l’initiative des États du Brabant, le Journal est d’ailleurs interdit dans la plupart des États-Belgiques-Unis. Bien protégé sur les bords de la Meuse, il ne craint rien ; il est même l’un des premiers à évoquer l’idée d’une réunion du pays de Liège à la France.

Mais la restauration autrichienne et la répression annoncée du prince-évêque le poussent à fuir le pays wallon (décembre 1790-janvier 1791) et à se réfugier à Paris. Grâce à ses relations avec Dumouriez, Lebrun entre au ministère des Affaires étrangères. Du rang de commis, il connaît une ascension fulgurante, puisqu’il se retrouve ministre le 10 août 1792 ! Exprimant ses convictions en faveur d’un régime de monarchie constitutionnelle, même après l’exécution de Louis XVI, il subira un sort identique. Condamné comme « contre-révolutionnaire » par les Montagnards, au plus fort du radicalisme républicain (septembre 1793), ce « Girondin » n’évite pas la guillotine (22 décembre).

Avant son ministère, il apporte une aide concrète aux Liégeois et Belges réfugiés à Paris, sans s’immiscer dans les discordes qui divisent les modérés et les radicaux. Son aide aux Liégeois est bien réelle lorsque ceux-ci retournent au pays derrière les armées de Dumouriez ; par exemple, il soutient la création d’un bataillon liégeois. Ministre, il intercède en faveur des insurgés wallons auprès des autorités françaises, du moins jusque fin mai, début juin 1793, moment où le gouvernement girondin tombe sous les attaques des Montagnards.

Sources

Paul HARSIN, La Révolution liégeoise de 1789, Bruxelles, Renaissance du Livre, 1954, coll. Notre Passé, p. 26-27

http://dictionnaire-journalistes.gazettes18e.fr/journaliste/475-pierre-lebrun-tondu (s.v. novembre 2014)

Robert HALLEUX, Freddy JORIS, Natalie ARCHAMBEAU (dir.), Wallonie. Atouts et références d’une région, Namur, 1995

Félix MAGNETTE, dans La Vie wallonne, 15 novembre 1921, XV, p. 121-138 ; 15 décembre 1921, XVI, p. 180-

La Vie wallonne, août 1934, CLXVIII, p. 375-392 ; septembre 1934, CLXIX, p. 11-28 ; octobre 1934, CLXX, p. 43-54 ; novembre 1934, CLXXI, p. 80-93

Pierre GILISSEN, Jean-Jacques Tutot, imprimeur, libraire et éditeur au Pays de Liège à la fin du XVIIIe siècle, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, 2007, t. CXIII, p. 167

Bernadette VANDERSCHUEREN, Pierre Lebrun et la Révolution brabançonne, et Pierre Lebrun et la Révolution liégeoise, dans La Vie wallonne, II, 1961, n°294, p. 114-138 et IV, 1961, n°296, p. 243-267

Georges DE FROIDCOURT, Les réfugiés liégeois à Paris en 1793 et Pierre Lebrun, dans Bulletin de la Société Le Vieux Liège, juillet-septembre 1956, t. V, n°114, p. 53-76

Michel HANNOTTE (dir.), Journaux et journalistes liégeois au temps de l’Heureuse Révolution, catalogue de l’exposition La Plume et le Plomb, Liège, 1989, p. 109-121

Paul Delforge

Le Poivre Jacques-François

Science, Géométrie

Mons XVIIe siècle, Mons 6/12/1710

La famille Le Poivre est implantée de longue date dans la cité montoise et, régulièrement, elle a fourni des ingénieurs qui se sont distingués. Ainsi en est-il de Pierre Le Poivre (1546-1626) qui fut architecte et ingénieur militaire auprès des archiducs, conçut les plans du parc de Mariemont, et rassembla dans un important ouvrage des plans de villes et de fortifications.

Quant à Jacques-François Le Poivre, il a excellé dans la géométrie. Génial mathématicien, ingénieur attaché à la ville de Mons, il publie à Paris, en 1704, un Traité des sections du cylindre et du cône, considérées dans le Solide & dans le Plan, avec des Démonstrations simples et nouvelles. Quelques mois après cette parution, il est accusé d’avoir plagié les méthodes du mathématicien Philippe de La Hire. En réponse, il publiera une seconde édition de l’ouvrage, en 1708, conçue pour être exempte de tous reproches, et intitulée Traité des Sections du Cône considérées dans le Solide, Avec des démonstrations simples & nouvelles, plus simples et plus générales que celles de l’édition de Paris.

La polémique s’éteint à la mort de J-Fr. Le Poivre en 1710, mais le doute subsiste. Adolphe Quetelet les fera tomber en démontrant que les accusations portées contre Le Poivre étaient dénuées de fondement. Il avait retrouvé de façon indépendante une méthode déjà imaginée par Le Hire en 1673, dans ses Planiconiques, et arrive à des résultats nouveaux. Resté peu connu, même si son ami le Marquis de l’Hôpital – qu’il avait connu lors d’un séjour à Paris vers 1701 – s’est largement inspiré de lui dans le VIe livre de son Traité analytique des sections coniques, J-Fr. Le Poivre est considéré par certains spécialistes comme le représentant le plus fidèle à la conception arguésienne de la géométrie. On attribue aussi à Le Poivre une Introduction à l’arithmétique (1687), tandis que Éléments de géométrie démontrés sans le secours des proportions et une Nouvelle Gnomonique sont deux traités qui ont été perdus.

Sources

C. LE PAIGE, dans Biographie nationale, t. 11, col. 886-888

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. II, p. 367

Robert HALLEUX (dir.), Sambre et Meuse, chemins de science et d’humanisme, Bruxelles, 1992, p. 69

Paul Delforge

Lapière Denis

Culture, Bande dessinée

Namur 08/08/1958

Dans un art où la première attention se porte avant tout sur le dessin, Denis Lapière s’est fait très rapidement un nom en tant que scénariste : avec Jean-Philippe Stassen, il reçoit le Prix 1993 de la critique décerné dans le cadre du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême, pour leur album Le bar du vieux Français. Une kyrielle d’autres récompenses s’abattent sur cet album référence du « Neuvième art », conçu et réalisé par un duo liégeois/carolo. Lapière n’en est pourtant alors qu’au tout début de sa carrière faite de multiples collaborations et de nombreuses autres récompenses.

Diplômé universitaire – il détient une licence en sociologie – il a d’abord été le gérant d’une librairie spécialisée en bandes dessinées, avant de faire son entrée de façon spectaculaire dans les cases de ses héros favoris en remplissant les phylactères de leurs aventures. Pour Michel Constant, Lapière écrit les histoires du pilote de course Mauro Caldi (qui se déroulent dans l’Italie des années cinquante), avant de collaborer avec Eric Maltaite, Peter Pluut et Jean-Philippe Stassen. Avec Wozniak, il entame en 1989 les aventures d’Alice et Léopold. Ambitieux, il reprend, avec Alain Sikorski, le scénario des aventures des mythiques Tif et Tondu qu’animaient Will (alias Willy Maltaite) puis Desberg (1991) ; pour Lapière, c’est surtout la succession des scénarios de Maurice Tillieux qu’il faut assumer. Dans Les vieilles dames aux cent maisons, Lapière installe ses deux héros à l’heure du carnaval et dans les rues de Tilff, localité liégeoise où le scénariste s’est installé.

Avec Pierre Bailly et Vincent Mathy, il conte pour la jeunesse les aventures quotidiennes du jeune « Ludo » et de son héros préféré de BD, « Castar » ; pour les adultes, il évoque, avec Paul Gillon, l’histoire d’un producteur de cinéma traversant le XIXe siècle (La Dernière des salles obscures) ; avec Gilles Mezzomo, il se risque au genre du polar (les aventures de Luka). S’appuyant sur Pellejero, il signe l’album Un peu de fumée bleue particulièrement apprécié par la critique et le public. Avec Christian Durieux, il imagine les aventures d’Oscar, tandis qu’avec Magda il poursuit celles de Charly, dont le premier album, en 1992, avait été élu « Meilleur Album étranger » au Festival de Breda. Poursuivant sa collaboration avec Sikorski, il entreprend une série policière au titre suggestif, La clé du mystère. Histoire en un tome, Le Tour de Valse offre à Lapière de retrouver Pellejero dans un album poignant s’inscrivant dans l’histoire de l’URSS du milieu du XXe siècle, sur fond d’histoire d’amour. Lui succède Luna Almaden, sur un dessin de Clarke, mettant en scène une héroïne aveugle.

Avec Grenson, il écrit deux scénarios pour La femme accident, où Julie, l’héroïne, évolue dans le pays de Charleroi (2008-2009). En 2010, Page noire associe Giroud, Meyer à Lapière pour un roman dessiné au suspense diabolique. Six albums constituent, entre 2011 et 2014, les éléments du scénario fort peu classique d’un thriller intitulé Alter Ego, dessiné par Pierre-Paul Renders. En 2012, se souvenant avoir pratiqué lui-même la course automobile, Lapière relève le défi, avec Philippe Graton, de remettre Michel Vaillant au volant, mais dans un monde automobile en pleine mutation.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Œuvres (d’après http://www.lapiere.be/ s.v. octobre 2014)

Oeuvres principales

Mono Jim, 1987, (tome unique)

Mauro Caldi, 1987-2014, (série finie)

Bahamas One shot, 1988, (tome unique)

Jerry et Line, 1988, (série finie)

Bullwhite, 1989, (tome unique)

Il était une fois le Mondiale, 1990, (série finie)

Alice et Léopold, 1991-1995, (série en cours), Meilleure BD pour enfants (Festival de Breda 1994)

Tif et Tondu, 1991-2004, (série finie)

Charly, 1991-2014, (série en cours), Meilleur Album Étranger (Festival de Breda 1992)

Cœur mangé (Le), 1992, (tome unique)

Bar du vieux français (Le), 1992-1999, (série finie), Prix de la Presse (Festival de Sierre 1992), Prix BD des 24 Heures du Livre (Mans 1992), Grand Prix (Festival de Durbuy 1992), Alph’Art Coup de cœur (Angoulême 1993), Prix de la Presse (Angoulême 1993), Meilleur Album Étranger (Festival de Breda 1993), Meilleur Album de l’année (Festival de Charleroi 1993)

Anguille crue, 1993, (tome unique)

Roi Vert (Le), 1994-1995, (série finie)

Race des seigneurs (La), 1995, (série en cours)

Chant des anguilles (Le), 1996, (tome unique)

Saison des anguilles (La), 1996, (tome unique), BD de l’année (Festival de Bézier 1996), Meilleur Album de l’année (Festival de Charleroi 1996), Prix Interfestival 1997

Dernière des salles obscures (La), 1996-2005, (série finie)

Luka, 1996-2006, (série en cours)

Ludo, 1998-2009, (série en cours), Prix de la meilleure BD jeunesse (festival de Marly 1998), Meilleur album pour enfant (Festival de Blois 1998), Meilleure série (Festival de Charleroi 2000)

Clara, 1999-2002, (série finie)

Un peu de fumée bleue, 2000, (tome unique), Album de l’année (Chambéry 2001), Album de l’année (Sierre 2001), Album de l’année (Audincourt 2001), scénario de l’année, CBEBD 2001, Meilleur Album (Foro de Comic Europeo 2002, Espagne), Meilleur Scénario (Foro de Comic Europeo 2002, Espagne)

Clé du mystère (La), 2000-2005, (série en cours)

Oscar, 2001-2008, (série en cours)

Agadamgorodok, 2003, (tome unique)

Tour de valse (Le), 2004, (tome unique)

Luna Almaden, 2005, (tome unique)

Comme tout le monde, 2006-2007, (série en cours)

Femme accident (La), 2008-2009, (série finie)

Amato, 2009, (tome unique)

En chemin elle rencontre..., 2009, (série en cours)

Urielle, 2009, (tome unique)

Impertinence d’un été (L’), 2009-2010, (série finie)

Page Noire, 2010, (tome unique)

Destins, 2011, (série finie)

Alter ego, 2011-2014, (série finie)

À l’ombre de la gloire, 2012, (tome unique)

Michel Vaillant, 2012-2013, (série en cours)

Tif et Tondu (Intégrale), 2012-2013, (série en cours)

Convoi (Le) (Torrents), 2013, (série en cours)

Peur géante (La), 2013, (série en cours)

Secrets - Heureuse vie, Heureux combats, 2014, (tome unique)

Paul Delforge