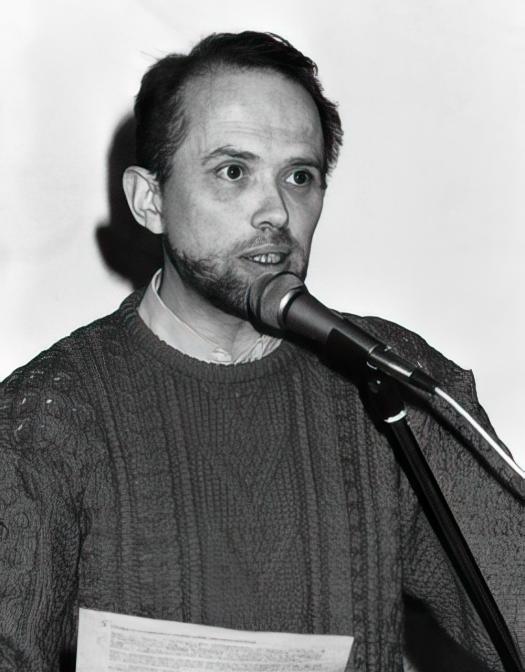

Lannoye Paul

Politique

Sprimont 22/06/1939

Physicien, eurodéputé, Paul Lannoye est une figure marquante de l’Ecologie politique en Wallonie comme en Europe. Il est considéré comme l’un des pères fondateurs du mouvement écologique en Wallonie.

Licencié en Sciences de l’Université libre de Bruxelles (1962), assistant à la faculté des Sciences appliquées et à la faculté des Sciences de l’ULB (1962-1974), docteur en Astrophysique de l’ULB (1973), chef de travaux associé au département de mathématiques et à l’Institut de Physique de l’ULB (1974-1977), chercheur aux Facultés universitaires de Namur (1979-1986), Paul Lannoye milite dans les rangs de l’action wallonne avant de devenir un des pères fondateurs du mouvement écologiste.

Secrétaire de la section locale de Saint-Marc du Rassemblement wallon (1970), président de la cantonale de Namur-Nord du RW (1971), le jeune universitaire adhère à ce parti wallon pour y développer une doctrine politique s’inspirant du fédéralisme intégral, ainsi qu’une critique de la société de consommation. Au lendemain des élections législatives de 1971, lorsque, coopté comme sénateur, Pierre Waucquez abandonne la présidence de la régionale de Namur, Paul Lannoye lui succède. D’emblée, il propose une modification statutaire interdisant tout cumul de mandats publics avec une fonction au Bureau de la régionale. La décision de la régionale de Namur provoque de vifs remous au sein du Rassemblement wallon dont Paul Lannoye est finalement exclu (1972). Fondateur de « Démocratie nouvelle », il s’oriente, à partir du milieu des années 1970, vers un combat davantage axé sur l’écologie politique.

Fondateur de la section belge des Amis de la Terre (1975), il participe à la création du mouvement Écolo. Secrétaire fédéral et porte-parole d’Écolo (1980-1983, 1985-1988), Paul Lannoye reste néanmoins porteur des principes fédéralistes qui l’avaient conduit au Rassemblement wallon. Sénateur coopté (14 janvier 1988- 23 juin 1989), il est élu au Parlement européen en juin 1989. Réélu en 1994 et en 1999, il est le président du groupe des Verts au Parlement européen (1990-1994, 1999-2001). Particulièrement attaché aux dossiers traitant de la politique énergétique, à la bioéthique, à la qualité de l’alimentation, à la santé publique, à la politique agricole commune, à la mondialisation de l’économie et à la démocratisation et à l’élargissement de l’Union européenne, Paul Lannoye avait notamment été à l’initiative du P7, sommet des sept pays les plus pauvres du monde, réaction au sommet du G7 et volonté de développer une véritable politique de lutte contre la pauvreté dans le monde (1996). Ses publications sont nombreuses.

Après 2004, il n’exerce plus de mandat politique, mais reste actif dans le mouvement écologiste, faisant valoir régulièrement un avis critique sur le fonctionnement et les choix stratégiques comme programmatique d’Écolo. Ayant pris finalement ses distances avec le parti Écolo (2004), il constitue le « Groupe de Réflexion Pour une Politique Ecologique » (GRAPPE) et contribue à la fondation du Rassemblement R qui présente des candidats aux scrutins de 2014. Il en est le conseiller scientifique et politique.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse - Paul DELFORGE, Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2001, t. II, p. 917-918

Mandats politiques

Sénateur (1988-1989)

Député européen (1989-2004)

Lamensch Marco

Culture, Cinéma

Etterbeek 05/03/1947

Producteur à la RTBf, Marco Lamensch a lancé, avec Jean Libon, un nouveau genre de documentaire en décortiquant la société dans le cadre du magazine Strip-Tease. Un genre, une griffe, Strip-Tease s’est imposé comme « l’émission qui vous déshabille », ainsi qu’avait l’habitude de le dire Martine Matagne dans le spot de présentation. Preuve du succès du genre, le trio André Bonzel – Remy Belvaux – Benoît Poelvoorde va s’en inspirer largement pour réaliser le film choc du début des années 1990 : C’est arrivé près de chez vous.

Après des études scientifiques, Marc Lamensch fait rapidement le tour de son métier de professeur de physique et propose ses services à la RTBf. Engagé au « service sciences », il prend goût pour la production télévisuelle et est formé à la rude et sérieuse « École de Henri Mordant ». Cameraman, il réalise des sujets destinés aux magazines Faits divers, 9 Millions 9 et A suivre. À la mesure de la RTBf, il est en quelque sorte « grand reporter », étant envoyé sur tous les terrains pour traiter de sujets d’actualité : sa conception du journalisme d’investigation et de la liberté d’expression le conduit quelques fois à être « borderline ». Dans les années 1980, sa rencontre avec Jean Libon est décisive. Ensemble, ils sont convaincus de la force des images et de la nécessité de proposer une autre manière de percevoir le monde. Avec Libon, Lamensch propose à sa direction un nouveau concept, celui de Strip-Tease.

Autorisé à tourner quelques pilotes avec des techniciens à forte personnalité de la maison, le duo Libon-Lamensch diffuse ses premiers résultats en 1985. D’emblée, le public est séduit par ce style de documentaire sans commentaire, où l’image est saisie « comme au cinéma », uniquement avec le son direct, sans que les techniciens interfèrent sur les « acteurs », en l’occurrence « des gens ».

Avec une série de réalisateurs de la trempe de Manu Bonmariage, Yves Hinant, Benoit Mariage, Philippe Dutilleul et André François notamment, Streap-Tease s’impose comme un ovni dans le paysage audiovisuel. À partir de 1992, les documentaires débordent les frontières du pays wallon et trouvent du côté français un terrain propice, à la fois pour les sujets et pour leur diffusion sur la chaîne France 3. Après 17 années de production, le duo Lamensh-Libon totalise 800 numéros promis assurément à un avenir pour les futurs sociologues et ethnologues. En 2003, le plan Magellan place Lamensch en disponibilité et, à partir de la saison 2002-2003, orphelin de l’un de ses pères fondateurs, Streap-Tease se transforme en Tout çà (ne nous rendra pas le Congo) tout en changeant de format.

En 2002, le Parlement de la Communauté française ne manque pas de saluer la carrière de Marco Lamensch en attribuant le Prix du Journalisme à l’ensemble de l’équipe Streap-Tease. En janvier 2012, le Festival international de Programmes audiovisuels (FIPA) rend hommage au duo Libon-Lamensch en remettant aux deux hommes son EuroFipa d’honneur pour l’ensemble de leur carrière de producteur, « au service d’une télévision créative et impertinente ».

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse, en particulier Télérama du 03/04/2008, entretien de Hubert Heyrendt, dans La Libre, 08/10/2011 ; Le Monde Culture, 03/07/2012

http://strip-tease.france3.fr/index.php?page=article&numsite=5630&id_rubrique=5642&id_article=17342

http://www.sonuma.be/archive/quelle-%C3%A9poque-jean-libon (s.v. décembre 2014)

Paul Delforge

Lamaye Joseph

Culture, Chanson

Liège 04/02/1805, Liège 17/02/1884

À la suite du parisien Pierre-Jean de Béranger, la mode est à la chanson dans la première moitié du XIXe siècle. Et comme en général ce qui vient de Paris plaît en pays wallon, le genre fait des émules, à Liège notamment, où Joseph Lamaye en saisit tout l’intérêt politique (dès les années 1830). En ayant recours à la langue wallonne, il compose plusieurs chansons défendant ses idées politiques et philosophiques, en d’autres termes un fort anticléricalisme et un profond soutien au principe de liberté. Ses chansons sont aussi nombreuses qu’éphémères, sauf une, Li Bourgogne (1846), sorte de célébration épicurienne qui traversera les époques. En dépit de sa qualité, personne ne retiendra sa production « politique » en wallon, phénomène d’une époque. Quant aux quelques adaptations en wallon qu’il livre des fables de La Fontaine, elles ne rencontreront pas davantage de succès. Le genre est à la mode, mais Joseph Lamaye n’y brille pas. Au cœur du XIXe siècle, Joseph Lamaye apporte pourtant sa pierre à l’édifice d’un mouvement de renaissance des lettres wallonnes qui s’expriment de diverses façons aux quatre coins du pays wallon.

En 1856, Lamaye est parmi les fondateurs de la Société liégeoise de Littérature wallonne. Il y a une volonté manifeste, chez ce patriote de 1830, de cultiver l’amour de la langue wallonne au sein d’un jeune État dont il a combattu pour l’émergence et dont il continue à défendre le projet, à savoir une société libérale, progressiste et de langue française. Alors qu’il menait ses études en Droit à l’Université de Liège qu’avait créée Guillaume d’Orange en 1817, le jeune Lamaye participa aux Journées de Septembre 1830 et il semble s’y être distingué (blessé au bras durant les combats de Ste Walburge, fin septembre). Il signe alors plusieurs articles d’importance dans le Libéral liégeois.

Docteur en Droit de l’Université de Liège (1834), avocat inscrit au Barreau de Liège, il devient conseiller à la Cour d’appel de Liège. Enfin, il accomplit toute sa carrière politique au sein du Conseil provincial de Liège. Élu conseiller provincial en 1848, il reste en fonction jusqu’en 1870. Vice-président (1860-1868), puis président de l’assemblée en 1868 et 1869, successeur de Charles de Rossius-Orban, il a été le 3e titulaire de cette fonction depuis 1836.

Sources

Victor CHAUVIN, Joseph Lamaye, dans Annuaire de la Société liégeoise de littérature wallonne, Liège, 1886, t. XI, p. 67-93

Daniel DROIXHE, Une Pasquèye istorique so tote li sinte botique. Le jubilé de 1846 à Liège selon Hasserz, chanteur de rues, http://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/11530/1/HasserzBotique.pdf (s.v. décembre 2014)

Liste nominative de 1031 citoyens proposés pour la Croix de Fer par la Commission des récompenses honorifiques (p. 1-129) dans Bulletin officiel des lois et arrêtés royaux de Belgique, n°807, 1835, t. XI, p. 161-162

Daniel DROIXHE, Lettres de Liège. Littérature wallonne, histoire et politique (1630-1870), s.l., Le Cri – ARLLFB, 2012, p. 74-79

Histoire de la Wallonie (L. GENICOT dir.), Toulouse, 1973, p. 403

Albert MAQUET, dans La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. II, p. 466-467

Musée des Beaux-Arts, Exposition Le romantisme au pays de Liège, Liège, 10 septembre-31 octobre 1955, Liège (G. Thone), s.d., p. 69

Mémorial de la Province de Liège, 1836-1986, Liège, 1987, p. 157, 162-163, 203

Daniel DROIXHE, Un chansonnier anticlérical en dialecte liégeois : Joseph Lamaye (1805-1884), dans Actes du colloque Chansons en mémoire – Mémoire en Chanson. Hommage à Jérôme Bujeaud (1834-1880), Paris, L’Harmattan, 2009, p. 439-456

Charles DEFRECHEUX, Joseph DEFRECHEUX, Charles GOTHIER, Anthologie des poètes wallons (…), Liège, Gothier, 1895, p. 93-94

Paul Delforge

Lamarche Gilles-Antoine

Socio-économique, Entreprise

Liège 06/05/1785, Modave 08/12/1865

À l’ombre du succès des Cockerill, il est d’autres familles du pays de Liège qui contribuent au démarrage de la révolution industrielle en pays wallon. Si leur notoriété est moins grande, elles n’en ont pas moins de mérite que leurs rivaux. Ainsi l’esprit entrepreneurial exceptionnel d’un Gilles Antoine Lamarche contribue à la transformation radicale de l’industrie métallurgique du bassin de Liège au début du XIXe siècle. Il est l’un des fondateurs de l’entreprise Ougrée-Marihaye.

Famille de cultivateurs aisés installés en Hesbaye liégeoise depuis le XVIe siècle au moins, les Lamarche comptent en leurs rangs, à la fin du XVIIIe siècle, quelques entrepreneurs qui tentent leur chance dans la cité de Liège. Ainsi en est-il de Gilles Lamarche (1745-1816) qui fait fortune dans le commerce et la fabrique de tabac qu’il établit dans le quartier Sainte-Marguerite. L’homme d’affaires liégeois tire profit de l’Europe sans frontière que fut la période française. Son esprit d’entreprise est contagieux : trois de ses six enfants se lanceront en effet dans l’industrie, dont Gilles Antoine. De la part d’héritage qui lui revient, ce dernier achète en 1817 le château de Modave. Dans le même temps, coïncidence, Cockerill achète le château de Seraing pour le septième du prix de celui de Modave… Cet « investissement » initial de Gilles Antoine témoigne de l’importance de la fortune dont disposent les jeunes Lamarche qui ne se contentent pas d’être propriétaires fonciers.

Avec ses frères Vincent-Mathieu (1779-1852) et Charles Guillaume (1790-1833), Gilles Antoine se lance dans un ambitieux projet, en 1829, quand ils s’associent à un ouvrier anglais, Richard Brain, pour acheter une fonderie de fer à Ougrée. Dans cette campagne, le petit ruisseau de Cornillon avait attiré, dès le XVIIe siècle, une activité de forge et de scierie, mais, en dépit d’investissements importants au début des années 1820, aucun projet n’y avait réussi. Pour y avoir installé des machines à vapeur, l’Anglais Brain avait perçu le potentiel de développement de l’endroit, à partir du moment où des capitaux étaient investis et des techniques modernes, venant d’Angleterre, étaient appliquées. Sous la direction avisée des Lamarche pour la gestion financière et de Richard Brain pour le volet technique, l’ancienne fonderie se transforma en usine intégrée destinée à fabriquer notamment des machines à vapeur.

Prenant des parts dans plusieurs concessions houillères de la vallée mosane, les Lamarche deviennent majoritaires dans le charbonnage des Six Bonniers proche de leur « fonderie ». En 1836, la jeune Banque de Belgique est attirée par leur activité. Ensemble ils constituent alors la « Société anonyme de la Fabrique de Fer à Ougrée » au capital de 3,5 millions de francs (John Cockerill en est notamment actionnaire). L’ingénieur anglais Brain n’est désormais plus l’associé des Lamarche, mais il reste comme employé au service de Gilles Antoine Lamarche, nommé directeur-gérant ; il s’agit d’installer tout le matériel moderne (deux hauts fourneaux au coke, 16 fours à puddler, laminoir, fonderie, 6 machines à vapeur, etc.) nécessaire à « fabriquer de la fonte moulée, du fer et des machines ».

Au moment où, sous la gouverne d’un ministre liégeois, la Belgique se lance dans la construction d’un ambitieux réseau ferroviaire, la Société des Lamarche fournira, notamment, des rails. Ils feront aussi extraire du minerai de fer et du charbon, voire travailleront le zinc. Directeur gérant jusqu’en 1838, Gilles Antoine deviendra administrateur (1838), puis président du Conseil d’administration de la Société (1841-1866). En 1857, il désignera Adolphe Mockel comme directeur gérant ; ce dernier qui exercera cette fonction pendant 20 ans, n’est autre que le père d’Albert Mockel, l’écrivain et inventeur du nom Wallonie. Fondée par Lamarche, la Société de la Fabrique de Fer d’Ougrée deviendra « Ougrée-Marihaye » en 1900 et sera incorporée dans le « Groupe Cockerill » en 1955.

Aussi ambitieux dans le secteur du zinc que dans ses autres activités, Gilles Antoine Lamarche se lance dans le zinc en 1828 quand il crée la société Colladios au cœur d’un charbonnage liégeois qui lui appartient. En 1853, naît la « Société Anonyme de zinc, blanc de zinc et charbonnage de Colladios », mais elle fait naître un tel danger de concurrence à la Vieille Montagne que celle-ci parvient à priver Colladios de ses approvisionnements à l’étranger. En 1865, G-A. Lamarche jette alors le gant et dissout sa société ; les liquidateurs la revendent à… La Vieille Montagne. Ayant investi aussi ses capitaux en Prusse, en Westphalie (mine de fer), voire en Espagne, détenteur de participations dans plusieurs compagnies de chemin de fer, Gilles Antoine Lamarche qui avait continué à exploiter la « manufacture Gilles Lamarche » (commerce et fabrique de tabac) anticipa le développement du tourisme thermal, favorisé par celui du chemin de fer, en investissant dans l’hôtel des Grands Bains à Chaudfontaine qui est alors modernisé.

Depuis le château de Modave qu’il a fait rénover et où il habite, Gilles Antoine Lamarche associe ainsi étroitement l’industrie et les charbonnages – il est encore propriétaire du Gosson, de l’Espérance et de Patience et Beaujonc à Montegnée –, et donne ainsi naissance aux « charbonnages et hauts-fourneaux d’Ougrée » promis à une prospérité considérable aux XIXe et XXe siècles. La société entrera dans le giron de la SA Cockerill-Ougrée après la Seconde Guerre mondiale. Propriétaire foncier ayant acquis de nombreux biens sur les communes de Modave, Vierset-Barse, Linchet, Ramelot et Pailhe, Gilles Antoine Lamarche était aussi le premier magistrat de Modave ; il en faut en effet le maire/bourgmestre pendant près de 40 ans. Il était aussi membre de la Chambre de Commerce de Liège, ainsi que juge suppléant au Tribunal de Commerce (1820), en assumant la présidence de 1850 à 1857.

Sources

Robert HALLEUX, Cockerill. Deux siècles de technologie, Liège, éd. du Perron, 2002, p. 21-22

Nicole CAULIER-MATHY, dans Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 402-403

Nicole CAULIER-MATHY, Industrie et politique au pays de Liège. Frédéric Braconier (1826-1912), http://www.journalbelgianhistory.be/fr/system/files/article_pdf/BTNG-RBHC,%2011,%201980,%201-2,%20pp%20003-083.pdf (s.v. octobre 2014)

Hervé DOUXCHAMPS, La famille Lamarche. Des Xhendremael-Coninxheim à l’industrie liégeoise, Bruxelles, Office généalogique et héraldique de Belgique, 1974, en particulier p. 145-162

J. PURAYE, G.A. Lamarche, 1785-1865. Notes pour servir à l’histoire industrielle du pays de Liège, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, 1962, t. 75, p. 101-151

Freddy JORIS, Natalie ARCHAMBEAU (dir.), Wallonie. Atouts et références d’une région, Namur, 1995

Histoire de la Wallonie (L. GENICOT dir.), Toulouse, 1973, p. 376

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Histoire. Économies. Sociétés, t. I, p. 330, 346 ; t. II, p. 19, 26, 37

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. II, p. 584

Lamarche Gilles

Socio-économique, Entreprise

Crisnée 23/03/1745, Liège 15/12/1816

Famille de cultivateurs aisés installés en Hesbaye liégeoise depuis le XVIe siècle au moins, les Lamarche comptent en leurs rangs, à la fin du XVIIIe siècle, quelques jeunes entreprenants prêts à tenter leur chance dans la cité de Liège. Ainsi en est-il de Gilles qui fait fortune dans le commerce et la fabrique de tabac qu’il établit dans le quartier Sainte-Marguerite.

Rompant avec la tradition familiale, il s’installe à Liège en 1767. Par son mariage avec Catherine-Barbe Ledent, veuve d’un commerçant de la cité, il est admis chez les merciers de Liège. Il fonde un entrepôt et une manufacture de tabac dans le quartier Sainte-Marguerite et y construira son logement et un magasin contigu (1779). Il entreprend surtout plusieurs séjours à l’étranger qui lui permettent d’entrer en contact avec d’importantes maisons bien implantées en France, aux Provinces-Unies, en Westphalie ou en Angleterre. Grossiste, négociateur habile, Gilles Lamarche n’hésite pas à faire commerce de vins ou de textiles, voire de cafés et d’autres denrées alimentaires, en plus de rechercher des tabacs de qualité. Durant la période révolutionnaire, l’homme d’affaires se fait aussi « prêteur », avant de bien tirer profit de l’Europe sans frontière que fut la période française. En Condroz, en Hesbaye, à Liège, il achète des immeubles, des bois et des terrains qu’il exploite ou qu’il loue.

Son esprit d’entreprise sera contagieux : trois de ses six enfants se lanceront en effet dans l’industrie, dont Gilles Antoine. De la part d’héritage qui lui revint, ce dernier acheta en 1817 le château de Modave. Cet « investissement » du fils, Gilles Antoine, témoigne de l’importance de la fortune que le père, Gilles Lamarche avait réussi à constituer durant les cinquante années de son commerce à Liège.

La fabrique de tabac de Gilles Lamarche survivra à son fondateur. Elle déménagera à diverses reprises sous la conduite de ses fils, Vincent et Gilles Antoine, et de leurs successeurs apparentés, jusqu’à sa liquidation en 1953. Comme le fondateur, ils amèneront sur la place de Liège des tabacs des quatre coins du monde, ainsi que d’autres produits recherchés : vins français, riz américain, thé congolais, épices asiatiques, café du Brésil et de Sumatra… La fabrication de cigares, à partir de 1851, donnera ses lettres de noblesse à la Maison Gilles Lamarche, connue pour ses célèbres bounakès ; ce nom attribué au cigare provenait de la désignation de trois personnages figurant sur les bagues et emballages du produit : trapus et pansus, ils représentaient des planteurs du Maryland.

Sources

J. PURAYE, G.A. Lamarche, 1785-1865. Notes pour servir à l’histoire industrielle du pays de Liège, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, 1962, t. 75, p. 104-110, 128-136

Robert HALLEUX, Cockerill. Deux siècles de technologie, Liège, éd. du Perron, 2002, p. 21-22

Nicole CAULIER-MATHY, dans Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 402-403

Nicole CAULIER-MATHY, Industrie et politique au pays de Liège. Frédéric Braconier (1826-1912), http://www.journalbelgianhistory.be/fr/system/files/article_pdf/BTNG-RBHC,%2011,%201980,%201-2,%20pp%20003-083.pdf (s.v. octobre 2014)

Hervé DOUXCHAMPS, La famille Lamarche. Des Xhendremael-Coninxheim à l’industrie liégeoise, Bruxelles, 1974, en particulier p. 86-96

Paul Delforge

Lagarde Marcellin

Culture, Folklore, Lettres wallonnes

Sougné 02/12/1818, Saint-Gilles (Bruxelles) 28/10/1889

De cet auteur wallon fécond du milieu du XIXe siècle, trois œuvres ont réussi à traverser le temps : Le Val d’Amblève. Histoire et légendes ardennaises (1858), puis Histoire et légendes du Val de Salm (1865) et Le Val de l’Ourthe, publié après le décès de Marcellin Lagarde, souvent considéré comme l’écrivain du folklore ardennais. Sans difficultés, les nombreux écrits de Lagarde (ou La Garde) – poète ou prosateur – le classent parmi les romantiques de son temps.

Sa famille était pourtant originaire du Midi de la France. Elle avait migré au pays de Liège au XVIIIe siècle et le père de Marcellin s’était porté acquéreur des domaines du vieux couvent des Capucins de Sougné-Remouchamps et de leurs dépendances, biens qui avaient été confisqués et vendus comme biens nationaux. Rapidement, l’endroit devient une sorte de haltes pour les voyageurs, notamment pour ceux qui sont attirés par les grottes de Remouchamps. C’est là que grandit le jeune Marcellin-François Lagarde, instruit par le curé de Dieupart qui, outre la lecture, l’écriture et le calcul, l’empreigne d’histoires et de contes locaux.

Quand il arrive à Liège, en 1837, le jeune Lagarde vient suivre les cours de Droit à l’Université de Liège, mais la littérature l’attire davantage et il se retrouve rapidement dans un bureau de rédaction au journal liégeois L’Espoir : il y publie nouvelles, chroniques historiques et fantaisies où la cité de Liège est omniprésente. En 1843, il parvient à être nommé au poste d’historiographe au Ministère de l’Intérieur. Installé à Bruxelles, il est chargé de travaux historiques pour le gouvernement belge. Il réalise alors un cours de Droit constitutionnel destiné à présenter de manière pédagogique la Constitution de 1830 dans les Athénées et les écoles moyennes. L’historien se penche sur l’histoire du Luxembourg et sur les origines de la frontière linguistique dans l’ancien duché. Il rédige aussi une Histoire du duché de Limbourg. C’est aussi le moment de deux recueils de poèmes qu’il adresse à Lamartine. En 1848, il est désigné à l’Athénée d’Arlon, comme professeur d’histoire. Trois ans plus tard, il est envoyé à l’Athénée d’Hasselt, comme titulaire de la charge de rhétorique ; c’est là qu’il achève sa carrière, en 1879. Certaines sources en font le préfet de l’Athénée limbourgeois.

Critique littéraire, il est aussi critique d’art et l’un de ses mérites est d’avoir fait découvrir au public l’œuvre d’Antoine Wiertz, peintre que Lagarde côtoya tout au long de son existence. Gagné par le goût de l’écriture, Lagarde sera toujours aidé par son épouse, femme cultivée, polyglotte, qui l’accompagnera dans sa démarche littéraire en étant celle qui écrit les phrases que l’écrivain prononce à haute voix. Après avoir publié de premières études à caractère historique, en tout en continuant à collaborer à plusieurs journaux, La Garde s’essaie au roman historique (Le dernier jour de Clairefontaine, 1850 et Le dernier sire de Seymerich, 1851) en plongeant ses personnages dans la période charnière aux événements de 1789 ; il publie alors ses premiers contes, genre dans lequel il conquiert ses lettres de noblesse, principalement avec Le Val d’Amblève. Histoire et légendes ardennaises (1858), puis Histoire et légendes du Val de Salm (1865). S’inscrivant dans le courant romantique de son temps, ses histoires sont le plus souvent inventées ou inspirées de chroniques ayant marqué les esprits. Évoquant le bien et le mal souvent représenté par le diable, elles constitueront progressivement les principaux récits du folklore ardennais. Loin d’avoir collecté des traditions orales ou populaires, Lagarde a essentiellement fait confiance à son imagination fertile et brodé sur des bribes et morceaux de petites histoires. Il utilise parfois des croyances étrangères qu’il attribue aux Wallons et, par son succès, introduit des confusions. Les contes de Lagarde ont souvent effacé de la mémoire collective des légendes plus anciennes.

En 1870, il fonde une revue qu’il appelle L’Illustration européenne et où il fait paraître en feuilleton des romans mélo-dramatiques, ainsi que des contes, des nouvelles et des chroniques de fantaisie (il renoue avec ses années passées à L’Espoir). La longue présence de Lagarde en pays flamand influence le professeur wallon : ses tentatives pour maîtriser la langue flamande sont vaines ; il ne se sent pas chez lui ; il a le mal du pays ; ses heures de loisir, il les occupe dès lors tantôt à la promenade dans la vallée du Geer, tantôt à l’écriture, sa plume s’évadant vers sa chère Wallonie ou dans la relation de ses ballades solitaires. Certains contes écrits dans les années 1870 – Le Tresseur de Roclenge, Les Templiers de Visé, Le Faux Patacon, Le cilice de paille – sont inspirés par cette atmosphère.

Écrivant la plupart des textes (sous son nom et sous les pseudonymes Georges Galdaer, Le Masque de Verre, Mme Euphrosine B., soit le prénom de son épouse et la première lettre de son nom de famille, etc.), il restera le directeur et le rédacteur en chef de cet hebdomadaire à succès, publié à Bruxelles jusqu’à son décès, à Saint-Gilles, en 1889.

Conférencier très apprécié, Lagarde évite de se mêler à la politique belge, malgré plusieurs sollicitations. En signant une brochure intitulée De la réconciliation des catholiques et des libéraux, il n’avait cependant pas fait mystère de ses préférences à l’égard de l’unionisme (1841) ; vingt ans plus tard, il rédigera, sur commande, une Brabançonne des ouvriers. C’est à titre posthume que seront publiés, en 1929, Contes et légendes de la Basse Meuse et Le Val de l’Ourthe. Histoire et légendes ardennaises. Après quelques années de purgatoire, l’écrivain wallon reviendra séduire nombre de lecteurs à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle.

Sources

Marcellin La Garde, Récits de l'Ardenne, Bruxelles, Labor, 1992, collection Espace Nord, n°80

Georges LAPORT, dans La Vie wallonne, octobre 1926, LXXIV, p. 130-142 ; novembre 1926, LXXV, p. 147-154

La Vie wallonne, août 1931, CXXXIII, p. 526-533 ; septembre 1930, p. 31-32 ; décembre 1933, CXLIX, p. 191-194 ; 1948, II, n°242, p. 106-112 ; 1984, n°394-395, p. 183-185 ; 1985, n° 392, p. 183-184

Musée des Beaux-Arts, Exposition Le romantisme au pays de Liège, Liège, 10 septembre-31 octobre 1955, Liège (G. Thone), s.d., p. 54

Œuvres principales

Guillaume de La Marck, Le sanglier des Ardennes, 1839 (roman)

Histoire du Luxembourg, 1839 (récit historique)

Sur un balcon, 1840 (roman)

Une Marguerite des Ardennes, 1841 (roman)

De la réconciliation des catholiques et des libéraux, 1841 (écrit politique)

Grains de Sable, 1842 (recueil de poèmes)

Harpes chrétiennes, 1843 (poèmes)

Réalités et chimères, 1846 (recueil de poèmes)

Histoire du duché de Luxembourg, 2 tomes, c. 1845 (récit historique)

Les bords de la Meuse, 1846 (recueil de poèmes)

Histoire et géographie combinées du royaume de Belgique, 1847

Histoire du duché de Limbourg, c. 1848 (récit historique)

Le dernier jour de Clairefontaine, 1850 (roman historique)

Notions sur les institutions constitutionnelles et administratives de la Belgique, précédées d’un aperçu de l’ancien droit public belge, 1851 (une 2e édition paraît en 1855 sous le titre Catéchisme du Droit constitutionnel belge ancien et moderne… ; une 3e en 1868 sous le titre Cours populaire de Droit constitutionnel belge ancien et moderne)

Les récits de la Vesprée, 1851 (contes)

Biographie luxembourgeoise, 1851 (récit historique)

Le dernier sire de Seymerich, 1852 (contes)

La sœur de charité, 1852 (recueil de poèmes)

Le Jubilé de Hasselt (1125-1854), 1854 (ode)

L’atelier de Wiertz, 1856 (critique d’art)

L’enfant du carrefour maudit, c. 1856 (drame)

Le Val d’Amblève. Histoire et légendes ardennaises, 1858 (contes)

Les maîtres communiers ; tableaux dramatiques de la naissance et des progrès de la bourgeoisie, 1861 (récit historique)

La Brabançonne des ouvriers, 1864 (chant patriotique ouvrier, commande)

Histoire et légendes du Val de Salm, 1865 (contes)

Jonas le Corbeau ou Les châteaux de Wanne et de Sclassin, 1865 (contes)

Houpral-le-Nuton. Légende, 1869 (contes)

La voie du châtiment, c. 1870-1880

La tache au front, c. 1870-1880

Née pour souffrir, c. 1870-1880

Le brigand Jéna et l’avocat liégeois, s.d. (nouvelle)

Le baron de Jamagne, s.d. (drame)

Le Val de l’Ourthe, 1929 (posthume, édité par La Vie wallonne)

Contes et légendes de la Basse Meuse, 1929 (rassemblant notamment Le Tresseur de Roclenge (c. 1875), Le cilice de paille (c. 1872), Les Templiers de Visé, Faux Patacon, Récits des bords du Geer)

Paul Delforge

Joachim Guillaume

Politique

Waremme 24/06/1871, Blankenberge 07/07/1954

Depuis 1830, le bourgmestre de Waremme appartient à la famille libérale. En 1890, par exemple, ce parti remportait tous les mandats, ne laissant guère d’espoir aux candidats catholiques, au point qu’il ne fut pas nécessaire de voter en 1895. Cependant, un nouveau courant politique s’enracine dans l’arrondissement de Huy-Waremme : le jeune POB obtient son premier parlementaire – Georges Hubin – aux élections de 1898 et lors du scrutin de 1900, ils sont désormais deux socialistes hesbignons à siéger à la Chambre pour y réclamer principalement le suffrage universel pur et simple, ainsi qu’une législation sociale protectrice des travailleurs. Parallèlement, parfois avec l’aide des libéraux, mais toujours en opposition aux catholiques, le nombre d’élus socialistes s’accroît dans les communes de l’arrondissement hesbignon, ainsi qu’au Conseil provincial. Architecte, Guillaume Joachim fait partie de ces premiers conseillers communaux « socialistes », lorsqu’il est élu, à Waremme, en octobre 1907. Jusqu’au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, cet architecte sera une des figures de proue du POB de Waremme.

Avec un autre POB de la liste (Ferdinand Gillet), Joachim est le premier socialiste à entrer au Conseil de sa ville. En raison d’une alliance avec les libéraux, qui maintient les catholiques dans l’opposition, Joachim accède même d’emblée à un échevinat, en charge des Travaux publics (mars 1908). Il s’agit évidemment là encore d’une première au niveau local pour le POB. En janvier 1912, il devient Premier Échevin. Par rapport aux frères Wauters, Guillaume Joachim ne partage pas leur engagement sur le plan syndical, ni d’ailleurs au sein des mutuelles, mais il contribue par contre au succès des œuvres visant l’émancipation intellectuelle de la population et, co-fondateur avec Joseph Wauters, il fait partie des dirigeants de la coopérative La Justice, créée en 1898 et qui s’étend dans les communes avoisinantes avant 14 : l’objectif est notamment de fournir au prix le plus bas les produits de première nécessité. Joachim s’occupera de l’Union coopérative jusqu’en 1950.

La défaite du cartel libéral/socialiste dans l’arrondissement, lors du scrutin de juin 1912, laisse des traces : entre libéraux et socialistes le divorce est consommé et, lors du scrutin partiel du printemps 1914, le cartel n’est plus de mise : le succès de Georges Hubin à Huy et de Joseph Wauters à Waremme prive les libéraux du moindre siège de député en Hesbaye. C’est dans ce contexte qu’éclate la Grande Guerre.

Rapidement, les Allemands sont aux portes de Waremme. Le 6 août, le bourgmestre libéral Eugène Renier décide de mettre sa famille en sécurité du côté d’Ostende ; l’évolution de la guerre ne lui donnera pas la possibilité de rentrer à Waremme. C’en est fini de la tradition des bourgmestres libéraux à Waremme. En tant que Premier échevin, le socialiste Guillaume Joachim assure l’intérim (août). L’ordre étant strictement assuré, la cité hesbignonne échappe aux atrocités allemandes commises ailleurs. Quand commence la période d’occupation, Joachim est confirmé dans sa fonction de bourgmestre le 17 septembre 1914 ; Joachim le restera jusqu’en décembre 1946, moment où il passe le relai à Edmond Leburton.

En 1914, en devenant le premier bourgmestre socialiste de Waremme – et l’un des premiers de Wallonie –, Joachim inaugure un siècle de mayorat socialiste sans interruption à Waremme, en dépit de la Seconde Guerre mondiale qui voit Joachim contraint à nouveau de servir d’intermédiaire entre les forces d’occupation et la population, sans renoncer à ses principes démocratiques. Durant les deux périodes de guerre, il veille à assurer le ravitaillement et la sécurité de ses concitoyens ; en 14-18, notamment, il s’appuie sur le réseau coopératif socialiste provincial liégeois et, en tant que maire, prend une série de mesures visant à donner un emploi et des revenus à plusieurs dizaines de Waremmiens, et leur éviter ainsi la déportation. Son action lui vaut une élection triomphale au scrutin d’avril 1921 ; à partir de 1932, le POB disposera de la majorité absolue au conseil communal de Waremme.

Dans le sillage des frères Wauters, Guillaume Joachim accède à son tour à un mandat parlementaire. Ayant d’abord été élu conseiller provincial de Liège, il préside le Conseil de 1922 à 1925. Ensuite, il devient sénateur provincial de Liège (1929-1936), il est ensuite élu directement à la Haute Assemblée par les électeurs de l'arrondissement de Huy-Waremme (1936-1946). Par ailleurs, Guillaume Joachim est l’un des délégués de Huy-Waremme à l’Assemblée wallonne (1923-1940). En 1938, il est membre du comité d’honneur du premier Congrès culturel wallon qui se tient à Charleroi. En janvier 1946, il préside le comité de la section de Waremme de Wallonie libre (janvier 1946-avril 1948).

Sources

Paul DELFORGE, Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2001, t. II, p. 886

Lionel JONKERS, 1914-2014. Cent ans de mayorat à Waremme, s.l., s.d. [2014]

Jean-Jacques MESSIAEN, Arlette MUSICK, Mémoire ouvrière. 1885/1985 Histoire des Fédérations. Huy-Waremme, Bruxelles, PAC, 1985

Paul VAN MOLLE, Le Parlement belge 1894-1972, Ledeberg-Gand, Erasme, 1972, p. 200

Histoire du Sénat de Belgique de 1831 à 1995, Bruxelles, Racine, 1999, p. 414

Mandats politiques

Conseiller communal de Waremme (1907-1946)

Échevin (1908-1914)

Bourgmestre (1914-1946)

Conseiller provincial (-1929)

Sénateur provincial (1929-1936)

Sénateur (1936-1946)

Jamar Walthère Melchior

Socio-économique, Entreprise

Liège 1747, Ans 1833

Dans le bassin de Liège, la famille Jamar est active dans le secteur charbonnier depuis plusieurs générations. Elle semble avoir investi dans les houillères depuis le XVIIIe siècle. Il existait d’ailleurs une exploitation à Montegnée qui était appelée fosse Jamar et qui remontait à l’année 1668. On l’exploitait « à bras » et se trouvait régulièrement inondée à la fin du XVIIIe siècle. Héritier de cette tradition, Walthère Melchior Jamar dispose de plusieurs exploitations à et aux alentours de Montegnée. Un constat semble cependant s’imposer à lui. L’extraction est de plus en plus difficile et des investissements importants doivent être consentis pour trouver de la profitabilité. Avec d’autres maîtres de fosses, mais aussi des bourgeois qui, comme lui, disposent d’une certaine aisance financière, Jamar constitue une société pour reprendre l’exploitation des bures de Gosson et Guinerie, qui sont remplis d’eau.

Dans les dernières années du XVIIIe siècle, d’importants investissements sont consentis : machine à vapeur, construction d’une route pavée, exploration de prairies ; et le résultat en vaut la peine. C’est aussi l’ancienne bure Lagasse qui est rouverte. En 1812, plus de 300 ouvriers travaillent régulièrement pour la Société dont W-M. Jamar est « actionnaire » et extraient d’importantes quantités de charbon, la moitié étant exportée.

Vers 1809-1810, celui qui est aussi le maître de fosses du Cockay à Montegnée et du charbonnage de Bonne-Fin parvient à s’entendre avec Joseph Michel Orban et ensemble ils vont faire en sorte de moderniser le charbonnage de Bonne-Fin. Ici aussi apparaît une machine à vapeur pour l’extraction du charbon qui est l’une des plus modernes d’Europe (1811-1813) ; des rails en fer sont posés (1819-1820), tandis que des chevaux sont introduits dans les galeries et que la lampe Davy est adoptée.

À sa mort, Walthère Melchior Jamar apparaît davantage comme un important propriétaire foncier que comme un industriel. Il a certes modernisé ses charbonnages, mais il n’a pas réinvesti ses bénéfices dans d’autres activités industrielles (à l’instar de J M. Orban par exemple) ; il a préféré étendre ses biens fonciers dans l’ancienne principauté de Liège, où il possède des centaines d’hectares dans le Limbourg et le pays de Liège. Ayant, semble-t-il, assuré la fonction de maire de la commune d’Ans, il laisse une fortune importante à ses enfants dont Walthère-Gérard Mathieu Jamar (1804-1858) sera son plus illustre descendant.

Sources

Nicole CAULIER-MATHY, Industrie et politique au pays de Liège. Frédéric Braconier (1826-1912), http://www.journalbelgianhistory.be/fr/system/files/article_pdf/BTNG-RBHC,%2011,%201980,%201-2,%20pp%20003-083.pdf (s.v. octobre 2014)

Jean-Luc DE PAEPE, Christiane RAINDORF-GERARD (dir.), Le Parlement belge 1831-1894. Données biographiques, Bruxelles, 1996, p. 359

Anne VAN NECK, Les débuts de la machine à vapeur dans l’industrie belge, 1800-1850, Bruxelles, Académie, 1979, coll. Histoire quantitative et développement de la Belgique au XIXe siècle, p. 96, 112

http://gw.geneanet.org/gounou?lang=fr;pz=auguste;nz=dumont;ocz=0;p=walthere;n=jamar;oc=1 (s.v. octobre 2014)

Maurice PONTHIR, Histoire de nos charbonnages. Houillères à Grâce-Montegnée sous les régimes français et hollandais, dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, Liège, 1951, t. LXVIII, p. 117-188

Paul Delforge

Jacqmain Bob

Culture, Chanson

Forest 22/10/1915, Lasne 28/09/1998

Auteur-compositeur-interprète, réalisateur TV, Bob Jacqmain a été une personnalité importante du music-hall en Wallonie et à Bruxelles. Très attiré par la balle pelote à la fin de ses études, il est sacré champion de Belgique junior en 1932 et en 1933 avec la Forestoise, dans ce sport dominé par les clubs wallons. Mais ce loisir ne nourrit pas son homme et Bob Jacqmain s’oriente vers le monde de la musique. Dès 1939, il monte sur scène et se produit dans les cabarets bruxellois.

Avec le Liégeois Gaston Houssa, il crée en 1942 « Les Voix du rythme », et enregistre son premier disque à Liège. Rencontrant un réel succès jusqu’au début des années 1950, le groupe vocal dirigé par Bob Jacqmain change de nom à la Libération : les Cherokees se produisent notamment devant les troupes américaines avant d’être engagés par Ray Ventura, dans son orchestre. Entre 1950 et 1955, le groupe vocal de B. Jacqmain connaît le succès dans une opérette à Paris (avec Yves Montand et Henry Salvador notamment), puis à Bruxelles où, pendant trois ans, il chante au Bœuf sur le toit, voire aussi en accompagnant les grands chanteurs français de l’époque.

Engagé au service « Variétés » de la télévision publique belge, Jacqmain y fait carrière en y créant et présentant une série d’émissions de jeux ou de musique, dont la plus célèbre reste « Chansons à la carte ». Si la télévision accapare l’artiste, il reste volontiers à la recherche de jeunes talents, participe volontiers à des télé-crochets ou à des concours, et conseille les chanteurs en devenir. Ainsi est-il par exemple l’organisateur et président du Microsillon d’Argent à Châtelet. Régulièrement, les artistes de la chanson française rendent discrètement, mais sincèrement hommage à Bob Jacqmain dans leur biographie. Optant avant tout pour la drôlerie et la fantaisie, il n’a jamais cessé de composer, sans cependant signer un succès d’exception, mais en se mettant constamment au service musical d’autrui.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

http://www.bide-et-musique.com/song/11668.html

WANGERMÉE (dir.), Dictionnaire de la chanson en Wallonie et à Bruxelles, Liège, Mardaga, 1995, p. 197-198

Vincent HALLEUX, Faut livrer dans l’jeu. L’épopée de la balle pelote, Tournai, 1986, p. 91-92

Paul Delforge

© Maison natale de Jean-Gilles Jacob

© Maison natale de Jean-Gilles Jacob

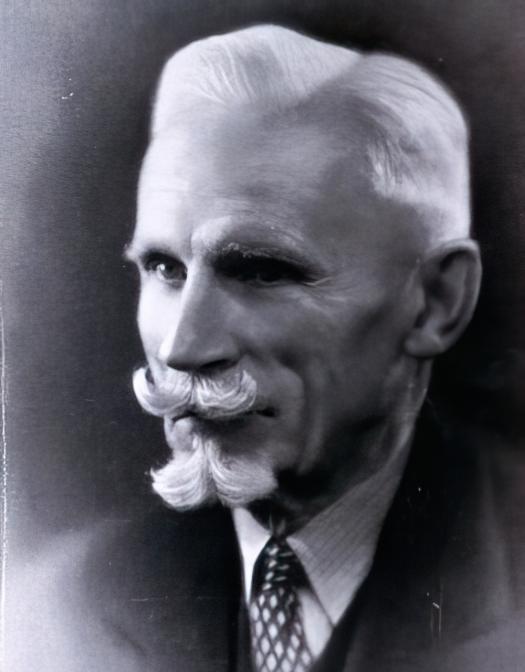

Jacob Jean-Gilles

Culture, Architecture

Hermalle-sous-Huy 13/07/1714, Hermalle-sous-Huy 12/04/1781

Architecte et entrepreneur, Jean-Gilles Jacob bénéficie d’une solide réputation dans la principauté de Liège au XVIIIe siècle. Au rang de ses principales réalisations, on range le château de Warfusée, l’abbaye du Val-saint-Lambert et l’hôtel de ville de Huy.

Natif de Hermalle-sous-Huy, Jean-Gilles Jacob semble pratiquer la même profession que son père, Sébastien, entrepreneur et maçon. La rénovation de sa maison natale, qu’il entame au milieu du XVIIIe siècle, témoigne de l’aisance acquise par l’entrepreneur, par ailleurs marié à la fille de Jean Mataigne, un autre entrepreneur local, plusieurs fois bourgmestre de Hermalle-sous-Huy. Classée monument historique du Patrimoine wallon, la maison familiale des Jacob conserve notamment de très rares peintures murales représentant les ouvriers des quatre métiers de la construction (charpentier, maçon, briquetier, tailleur de pierre).

Expert-juré, échevin auprès de la cour de justice de Hermalle et (1757), échevin de Hermalle-sous-Huy, Jean-Gilles Jacob dispose d’un important patrimoine immobilier et dirige d’importants chantiers de constructions ou de rénovation, dans la région de Huy d’abord (presbytère de Seny, et surtout l’hôtel de ville dont le chantier s’étend de 1765-1777), puis le long de la vallée mosane : la nouvelle église abbatiale du Val saint-Lambert (1751-1752), l’imposant nouveau château de Warfusée (1754-1755), la nouvelle abbaye du Val saint-Lambert (1762-1765) et des fermes adjacentes, ainsi que des églises et des maisons pour des particuliers aisés. L’un de ses derniers chantiers a été le château de Bormenville, actuellement en ruines.

Sources

Albert LEMEUNIER, dans Nouvelle Biographie nationale, t. I, p. 190-191

Anne-Françoise GOFFAUX, Bernard WODON, Répertoire des architectes wallons du XIIIe au XXe siècle, Namur, 1999, Etudes et documents, série Aménagement et Urbanisme n°4, p. 89-90

Paul Delforge