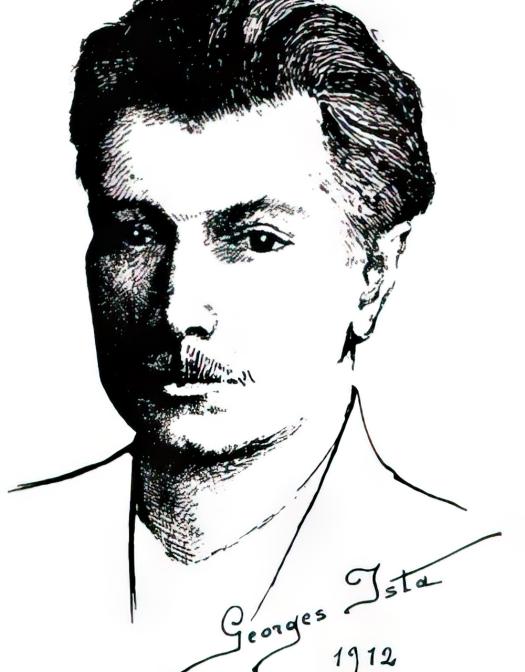

Ista Georges

Culture, Bande dessinée, Lettres wallonnes

Liège 12/11/1874, Paris 6/01/1939

Artiste touche à tout avec un égal talent, Georges Ista a animé la vie culturelle wallonne sur les scènes liégeoises durant les années précédant la Grande Guerre. Avec Maurice Wilmotte, il contribue à l’organisation du premier Congrès de l’Association internationale pour la Culture et l’Extension de la Langue française (1905). Autre facette de la riche personnalité de Georges Ista, il apparaît comme l’un des pionniers de la bande dessinée qu’il pratique de « façon moderne » dès le début du XXe siècle.

Dessinateur, aquafortiste, peintre, graveur sur armes, Ista a hérité de ses ancêtres tapissiers-garnisseurs d’une grande sensibilité artistique, à laquelle il ajoute un grand souci d’exactitude et un esprit certain de fantaisie, ce qui ravit le public liégeois. Alors qu’Édouard Remouchamps et Henri Simon font le triomphe du théâtre dialectal wallon de la fin du XIXe siècle, le jeune Georges Ista dénonce une certaine facilité et en appelle à davantage de rigueur, voire d’exigence artistique. Il s’en explique dans une série d’articles publiés dans La Revue wallonne avant de se lancer lui-même dans l’écriture dramatique : entre 1905 et 1912, il écrit et fait jouer huit comédies qui sont autant d’études de mœurs, de portraits ciselés de « types locaux », dont la finesse conduit à l’universel. Avec Qui est-ce qu'est l'maîsse ?, Mitchî Pèquèt, Madame Lagasse et Li babô, il fait les beaux jours du Pavillon de Flore et du « nouveau » théâtre communal wallon aidé par la ville de Liège.

Cependant, il aspire à d’autres horizons. Chroniqueur dans la presse liégeoise (Journal de Liège 1906-1912, L’Express 1913-1914), il se fixe à Paris dès 1909, et fait carrière dans la presse française, où il publie d’innombrables articles. Cela ne l’empêche pas de rester en contacts avec les Wallons, de continuer à collaborer à La Lutte wallonne (1911-1914), ou d’envoyer à L’Express sa chronique intitulée Hare èt hote. Défenseur de la langue wallonne autant que de la langue française, il contribue à donner une définition au régionalisme qu’il entend comme un moyen de diminuer les excès de la centralisation et comme un moyen d’atteindre une vraie égalité entre les hommes (Wallonia, 1913).

Rentré de Paris alors que la Première Guerre mondiale n’est pas encore finie, il s’installe à Sy, avec le peintre Richard Heintz (1917). Après l’Armistice, il repart définitivement à Paris où il vit de sa plume. Auteur littéraire (drames, contes, nouvelles, comédies, opérettes, revues locales, romans, chroniques, fantaisies), auteur de romans en français, Ista était l’un des nègres littéraires de Henri Gauthier-Villard, dit Willy, le célèbre critique parisien, écrivain, auteur d’une centaine d’ouvrages dont les premiers romans de Colette. À Paris, Ista a écrit notamment dans Comoedia, La Petite République, Le Rire, Le magasin pittoresque, Le Sourire, L’Œuvre, etc.

En 1975, Daniel Droixhe s’interrogeait sur la contribution de Georges Ista à une authentique tradition wallonne de la caricature ; récemment, on a (re)découvert que Georges Ista fut un excellent raconteur d’histoires qui utilisa la bande dessinée comme moyen d’expression. « Fait très rare pour l’époque dans l’imagerie, il développe ses histoires autour de héros récurrents qu’il suit au fil de leurs aventures. (…) Contrairement à la grande majorité – sinon l’ensemble – des auteurs de l’époque, Ista élève par ailleurs la pratique au rang de métier et fait, pendant une quinzaine d’années, de la bande dessinée de manière soutenue » (Fr. Paques).

Sources

Paul DELFORGE, Georges Ista, dans Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2001, t. II, p. 854-855

Daniel DROIXHE, La Vie wallonne, IV, 1975, n°352, p. 204-207

Jacques PARISSE, Richard Heintz, 1871-1929 : l’Ardenne et l’Italie, Sprimont, Mardaga, 2005, p. 75

Maurice WILMOTTE, Mes Mémoires, Bruxelles, 19149, p. 120- et ssv

Œuvres principales

Titine est bizêye !, (revue, Pavillon de Flore)

Mon-n-onke Djouprèle, 1905 (théâtre)

Qui est-ce qu'est l'maîsse ?, 1905 (théâtre)

Li rôze d’argint, 1906 (théâtre)

Pire ou pa, 1907 (théâtre)

Mitchî Pèkèt, 1908 (théâtre)

Madame Lagasse, 1909 (théâtre)

Li veûl'ti, 1910 (théâtre)

Noyé Houssârt, (théâtre)

Moncheû Mouton, (théâtre)

Li bâbô, 1912 (théâtre)

La vertu de Zouzoune

Boukète èmacralêye (poème)

Li pètard (poème)

Pièrot vique co, 1922 (revue, Pavillon de Flore)

Iserentant Théophile

Politique

Herve 1860, Herve 04/01/1921

Lors de l’attaque allemande du 4 août 1914, le pays de Herve est l’un des tout premiers théâtres des opérations militaires. En quelques heures, les villes de Visé, de Battice et de Herve notamment sont envahies. Des soldats belges résistent du côté de Visé et la nervosité des soldats allemands ne va cesser de s’accroître. Alors qu’ils s’entretuent maladroitement, les Allemands accusent les populations civiles et s’en prennent à elles. Ainsi en est-il à Herve où un colonel allemand accuse le bourgmestre d’organiser une résistance civile et menace la cité de représailles. Réfutant des accusations imprécises et infondées, Théophile Iserentant négocie et obtient de pouvoir avertir la population, en circulant nuitamment dans le village accompagné de soldats, d’un porte-clairon et d’un porte-lanterne. Le bourgmestre Iserentant n’en a pas fini avec l’occupant.

Entre les 5 et 8 août, les troupes allemandes bloquées par la résistance inattendue du fort de Fléron se défoulent sur les populations : 850 civils sont tués, près de 1.500 habitations sont incendiées ou détruites. À Herve, en particulier, la journée du 8 août voit plus de 300 maisons partir en fumée et 38 civils être abattus. Regroupés dans un champ, 72 civils de plusieurs villages proches de Mélen y sont abattus. À de nombreuses reprises, témoins et historiens (ainsi par exemple Horne et Kramer, p. 36) ont prétendu que le bourgmestre de Herve, venu reconnaître les corps de ses concitoyens tués à Mélen, est alors appréhendé et abattu. Heureusement pour Théophile Iserentant, il n’en est rien. Le maire de Herve a été confondu avec d’autres Iserentant, effectivement victimes des atrocités allemandes (dont l’échevin de Battice, Raphaël, exécuté avec ses proches).

Comme d’autres bourgmestres de Wallonie, Théophile Iserentant continue d’exercer ses fonctions maïorales pendant toute l’occupation allemande, entourant les familles éplorées, veillant au ravitaillement et à la sécurité de ses administrés, mais sans pouvoir siéger dans « son » hôtel de ville qui a été détruit par les flammes durant la sinistre journée du 8 août.

Ancien étudiant du Collège de Herve, notaire, Théophile Iserentant jouit depuis longtemps d’une grande popularité dans sa région. Fondateur de l’association des anciens du collège royal Marie-Thérèse (1910), il est encore le trésorier-fondateur du comité Herve-Attractions. Élu conseiller provincial de Liège en 1894, il ne siège que jusqu’en 1898 ; président de l’association catholique du canton de Herve, il accepte d’être nommé bourgmestre de la localité en 1903 : il succède alors à Jean Dewandre, décédé, qui fut le maïeur de Herve pendant trente ans. Régulièrement reconduit dans ses fonctions, Théophile Iserentant est aussi candidat aux élections législatives dans l’arrondissement de Verviers. Ainsi, en est-il en 1914, moment où il est le seul candidat catholique à répondre au formulaire préparé par l’Assemblée wallonne et envoyé par la Ligue wallonne de Verviers : il a pris l’engagement de défendre le programme wallon, mais il n’est pas élu à la Chambre. Après les éprouvantes années de guerre, il n’a pas l’occasion de se représenter au suffrage désormais de ses citoyens, s’éteignant en janvier 1921.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse (dont L’Avenir, août 2014)

John HORNE, Alan KRAMER, 1914, les atrocités allemandes, traduit de l’anglais par Hervé-Marie Benoît, Paris, Tallandier, 2005, p. 33 et 36

Gustave SOMVILLE, Vers Liège, le chemin du crime, août 1914, Paris, 1915, p. 67 (http://dgtl.kbr.be:8881//exlibris/dtl/d3_1/apache_media/L2V4bGlicmlzL2R0bC9kM18xL2FwYWNoZV9tZWRpYS8xMDk2NzM=.pdf )

Mémorial de la Province de Liège, 1836-1986, Liège, 1987, p. 200

Paul Delforge

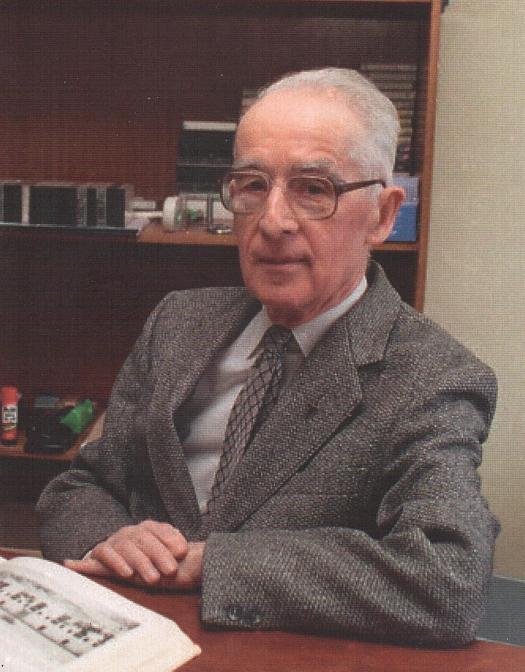

Hulet Robert

Politique

Limal 16/02/1913, Wavre 06/09/1999

Député, dernier bourgmestre de Limal et premier bourgmestre de Wavre, Robert Hulet a été un important représentant du courant politique libéral dans le Brabant wallon pendant plusieurs années. Conseiller communal de Limal élu en octobre 1952, Robert Hulet est nommé bourgmestre en 1971 et est ainsi le dernier bourgmestre de la localité avant sa fusion au sein du grand Wavre. En 1977, Hulet est d’ailleurs aussi le premier bourgmestre de la nouvelle entité.

Président de la Fédération libérale du Brabant de 1961 à 1977, Robert Hulet partage pleinement le projet politique d’Omer Vanaudenhove qui transforme le Parti libéral en une formation qui se veut plus ouverte et se présente désormais sous le nom de PLP-PVV. Le succès est au rendez-vous en 1965, puisque le Parti pour la Liberté et le Progrès double quasiment sa représentation. Robert Hulet participe à ce mouvement puisqu’il entre alors à la Chambre des représentants comme élu de l’arrondissement de Nivelles. L’élan est cependant coupé au soir des élections de mars 1968 et l’autorité du président est alors contestée. Cela n’empêche pas Hulet de confirmer sa popularité devant les électeurs et de se ranger alors dans la foulée de Pierre Descamps et de Gérard Delruelle lorsqu’ils décident que le parti libéral apportera le soutien de ses mandataires au gouvernement Eyskens lors du vote de la réforme des institutions créant les régions et les communautés en décembre 1970. L’influence des libéraux wallons est évidente. Cet apport est décisif pour atteindre la majorité des deux tiers nécessaire à cette réforme de la Constitution.

À titre personnel, dans le difficile arrondissement politique de Nivelles, Robert Hulet en perd son mandat. Il n’est en effet pas reconduit en 1971 ni en 1974, durant la période chahutée du PLP wallon, qui se transforme, en janvier 1977 en PRLw. C’est sous cette étiquette que Hulet retrouve la Chambre des représentants en avril 1977, dans l’opposition. Ayant cédé la présidence de la Fédération du Brabant du PRLw à Serge Kubla, le député de Nivelles ne peut que constater l’échec de la mise en place des dispositions contenues dans les accords d’Egmont et du Stuyvenberg et après la démission de Léon Tindemans et l’intermède de Paul Van den Boyenants, les électeurs sont à nouveau appelés anticipativement aux urnes en décembre 1978. Les résultats des urnes modifient peu les rapports de force entre les différents partis, mais, dans l’aventure, Robert Hulet perd à nouveau son mandat parlementaire (malgré 2.738 vp.).

Il concentre alors toute son attention à Wavre, avant de céder le relais à Charles Aubecq ; de 1983 à 1988, Hulet redevient simple conseiller communal. Après trente-six années de présence au sein des conseils communaux, il met un terme définitif à sa carrière politique. Du moins le croit-il : en février 1993, en effet, suite au décès de René Libouton, c’est vers le 4e suppléant que l’on se tourne pour achever la législature. À 80 ans, Robert Hulet siège dès lors encore pendant plus d’un an et demi au conseil communal de Wavre (jusqu’en décembre 1994).

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse (-2014)

Conseiller communal de Limal (1952-1976)

Bourgmestre de Limal (1971-1976)

Député (1965-1971)

Conseiller communal (1977-1988, 1993-1994)

Bourgmestre de Wavre (1977-1982)

Député (1977-1978)

Paul Delforge

Hubaux Claude

Politique

Marcinelle 31/01/1920, Charleroi 02/09/1979

Parlementaire libéral wallon, Claude Hubaux est le dernier bourgmestre de la ville de Charleroi avant la fusion des communes en 1976.

Commerçant, combattant lors de la Campagne des 18 jours, en mai 1940, il milite dans les rangs libéraux depuis l’Entre-deux-Guerres. Trésorier puis secrétaire de la Jeune Garde libérale de Marcinelle dès 1937, Claude Hubaux en devient le président en 1945, puis fait partie du bureau de la fédération d’arrondissement de Charleroi du Parti libéral. Engagé dans des mouvements de défense des Classes moyennes, député libéral suppléant en 1958, il est attaché de Cabinet auprès du ministre des Affaires économiques Jacques Van der Schuren de 1958 à 1961. Président du cercle libéral de Charleroi, il devient secrétaire national adjoint du parti (1961) et participe à la fondation du PLP et à sa relance sous la conduite d’Omer Vanaudenhove.

Député PLP élu en mai 1965, Claude Hubaux s’impose comme une personnalité importante au sein de son parti dans l’arrondissement de Charleroi. Élu conseiller communal de Charleroi en octobre 1964, il en est immédiatement devenu échevin (1965), avant d’être appelé à remplacer le bourgmestre Octave Pinkers décédé. Exerçant cette fonction de 1966 à 1976, il est le dernier bourgmestre de Charleroi avant la fusion des communes et la constitution du grand Charleroi qu’il appelait de tous ses vœux.

Après le scrutin de mars 1968, l’élan du PLP depuis le début des années soixante est stoppée ; des tensions naissent entre les ailes flamande, wallonne et bruxelloise. Claude Hubaux contribue à l’affirmation de la sensibilité wallonne au sein de son parti qui se retrouve dans l’opposition. Néanmoins, à l’issue des importantes négociations institutionnelles entamées en 1968, il accepte, avec Pierre Descamps et Gérard Delruelle, de contribuer à apporter les voix nécessaires à former la majorité des deux tiers qui réforme la Constitution en 1970. Ainsi vote-t-il les articles 32 bis (création de groupes linguistiques au Parlement), 38 bis (procédure de la sonnette d’alarme), 59 bis (reconnaissance des conseils culturels), 59 ter (conseil culturel de langue allemande), 86 bis (parité dans la composition du Conseil des ministres), 91 bis (statut des secrétaires d’État), 107 quater (reconnaissance de trois régions) ou 132 portant sur le transfert de l’Université catholique de Louvain.

L’influence des libéraux wallons est évidente. Cet apport est décisif. Mais contrairement au souhait de nombreux élus wallons, il n’y aura pas simultanéité dans la mise en place des Communautés (revendication flamande) et des Régions (revendication wallonne) ; l’application de l’article 107 quater va rester sur la table de nombreux gouvernements tout au long des années septante, de même que la question du statut des communes de Fourons, alors que le Conseil culturel de la Communauté française de Belgique se réunit pour la première fois le 7 décembre 1971.

Réélu en 1971 (6.100 vp.) et en 1974 (4.609), Claude Hubaux est un très éphémère Secrétaire d’État à l’Économie régionale wallonne, à l’Aménagement du Territoire et au Logement dans le gouvernement Tindemans du 25 avril au 11 juin 1974, avant d’être écarté lors de l’élargissement de la coalition au Rassemblement wallon. Il vote la régionalisation provisoire (loi ordinaire du 1er août 1974 qui définit notamment les limites de la Wallonie, la dote d’un budget, de compétences, d’un Comité ministériel et d’un Conseil régional au rôle consultatif), mais député, il ne siège pas au Conseil régional wallon provisoire réservé aux seuls sénateurs de Wallonie.

Député sortant en 1977, il doit encore faire place aux nouveaux membres du PLP wallon issus du Rassemblement wallon, depuis la fusion des deux partis en un PRLW. En deuxième position sur la liste du PRLW à Charleroi, il n’est pas réélu à la Chambre en avril 1977 ; en décembre 1978, il se présente au Sénat, sans plus de succès : cette fois, il est tête de liste d’un Parti libéral wallon dissident ; en juin 1979, il se présence encore au Parlement européen, sans plus de succès, sur une liste, toujours dissidente du PRLW, et intitulée Parti libéral wallon et européen.

Président du Ballet de Wallonie, Claude Hubaux en avait appelé, en 1970, à la solidarité wallonne, dans la mesure où seule la ville de Charleroi subventionnait cette œuvre culturelle, alors que le Ballet des Flandres était soutenu par l’ensemble de la Flandre. Il était aussi vice-président de l’Opéra de Wallonie et de l’Orchestre de Chambre de Wallonie.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse – Paul DELFORGE, Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2001, t. II, p. 818

Mandats politiques

Conseiller communal de Charleroi (1964-1976)

Échevin (1965-1966)

Député (1965-1977)

Bourgmestre (1966-1976)

Secrétaire d’État (1974)

Horion-Delchef Marguerite

Militantisme wallon

Liège 19/05/1874, Liège 6/11/1964

Première femme étudiante et diplômée en Philologie romane de l’Université de Liège, première femme acceptée à l’Assemblée wallonne, animatrice de l’Union des Femmes de Wallonie, Marguerite Delchef défend non seulement les intérêts et les droits de la Wallonie, mais elle se fait aussi la porte-parole des revendications féministes, réclamant le suffrage universel pour les femmes, ainsi que le droit au travail, s’opposant souvent au parti libéral dont elle était une affiliée.

Fille d’André Delchef (1835-1902), fabricant d’armes bien connu parce qu’il était musicien, écrivain et homme de théâtre (son Galant dèl Siervante était un grand succès du théâtre wallon à la fin du XIXe siècle), Marguerite Delchef est l’épouse d’Alexandre Horion, juge des enfants puis conseiller à la Cour de Liège. Son statut l’amènera à s’occuper de la population défavorisée et plus spécialement des femmes et des enfants.

Après ses humanités classiques, Marguerite Delchef décroche son diplôme en 1900. À l’Université de Liège, parmi les nombreux condisciples masculins qui l’entouraient se trouvait Olympe Gilbart avec lequel elle conservera des contacts dans ses nombreuses activités, culturelles et wallonnes. Co-fondatrice de l’Union des Femmes de Wallonie, avec Léonie De Waha, au moment où se constitue l’Assemblée wallonne (octobre 1912), elle s’occupera du secrétariat, avant de succéder à Léonie de Waha à la présidence, en 1926. Après l’Armistice, elle dirige le bulletin La Femme wallonne, dont elle est souvent la principale et seule rédactrice, avant que Marie Delcourt la rejoigne.

En 1921, avec Emma Protin, épouse Lambotte, Marguerite Delchef est l’une des deux premières femmes à entrer à l’Assemblée wallonne. Elle y représente l’arrondissement d’Arlon-Marche-Bastogne. Mais en 1923, lorsque Jules Destrée et les fédéralistes claquent la porte de ce qui aurait dû être une sorte de Parlement de la Wallonie, elle les accompagne ; son fils, Paul, autonomisme wallon affirmé, n’est pas étranger à ce choix qu’elle ne cessera d’affirmer, soit par des articles dans la presse d’action wallonne, ou en adhérant à la Ligue d’Action wallonne de Liège, voire en finançant certaines feuilles wallonnes.

Si l’Union des Femmes de Wallonie cesse ses activités fin 1936, Marguerite Delchef continue à organiser des conférences, des débats, des expositions-ventes ; elle compose chaque année des revues qu’elle met en scène et fait jouer, chanter, danser par des amis. Elle encourage les jeunes acteurs, aide des artistes à leurs débuts. Depuis longtemps aussi, elle s’occupe du groupe de Liège de la Fédération belge des Femmes diplômées des Universités (groupe fondé en 1921). Membre d’honneur de l’Association des Romanistes de l’Université de Liège, Marguerite Horion-Delchef est aussi l’auteur de nombreux articles sur le théâtre.

Sources

Paul DELFORGE, Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2001, t. II, p. 434-435

Marie DELCOURT, dans La Vie wallonne, IV, 1964, n°308, p. 285

Jean PUISSANT, Marguerite Horion, dans Dictionnaire des femmes belges, Bruxelles, Racine, 2006, p. 168-170

Bernadette LACOMBLE-MASEREEL, Les premières étudiantes à l’Université de Liège : années académiques 1881-1882 à 1919-1920, Liège, Commission communale de l’histoire de l’ancien Pays de Liège, 1980, coll. Documents et mémoires n°14

© Vierge des Récollets

© Vierge des Récollets

Henrard Robert

Culture, Sculpture

Dinant 08/04/1617, Liège 18/09/1676

Sculpteur liégeois du XVIIe siècle, Robert Henrard est davantage connu en raison de la production de l’un de ses disciples, Jean Del Cour (1631-1707) que pour sa production personnelle. Pourtant, il existe des doutes sur son rôle dans la formation de l’illustre Jean Del Cour et si les œuvres de Henrard sont rares, celles qui lui sont attribuées sont assez remarquables.

Ayant appris la sculpture à Dinant (peut-être chez Jean Thonon), Robert Henrard paraît se fixer à Liège, avant de faire le voyage à Rome (vers 1648) ; là, il fait la rencontre de François Duquesnoy, dit Francesco Fiammingo. Vers 1631-1633, ce dernier a réalisé dans le marbre une « sainte Suzanne » qui pourrait bien avoir constamment fasciné le jeune Liégeois, qui y aurait vu le modèle absolu à atteindre. De retour à Liège vers 1644, soit quelques mois après le décès de Francesco Fiammingo, Henrard entreprend la décoration de la Chartreuse (médaillons et statues). Frère associé par contrat aux Chartreux liégeois, Robert Henrard travaille le marbre, sculpte la pierre de sable, ainsi que le bois, et réalise des médaillons et quelques statues (Vierge, saintes, etc.) que l’on retrouve encore de nos jours dans des églises liégeoises, ainsi qu’à Verviers, voire à Maastricht.

En 1659, Henrard signe notamment une Vierge à l’enfant, en marbre blanc, qui n’a rien à envier à la statue de François Duquesnoy. Longtemps conservée dans la chapelle de la cathédrale saint Lambert, cette Vierge à l’enfant a trouvé un abri dans la cathédrale saint Paul. Robert Henrard semble aussi avoir réalisé – en bois – le modèle de la célèbre Vierge des Avocats, pièce majeure en argent du Trésor de la cathédrale Saint-Paul (Colman). « Frère Robert » se fait encore architecte : en 1671, il tire les plans destinés aux fortifications de la « Bonne ville » de Verviers, du moins pour la « porte de Heusy » qui subsistera jusqu’au milieu du XIXe siècle. C’est aussi dans cette ville que fut installée, en 1664, dans la niche du portail de Notre-Dame, la Vierge des Récollets. Contrairement à la croyance populaire, cette statue « miraculeuse » est encore aujourd’hui telle que l’avait réalisée Henrard. Le tremblement de terre de 1692 n’a en rien modifié la position de cette Vierge noire à l’enfant, dont la prétendue action de protection miraculeuse est à l’origine d’un important pèlerinage. De cela le frère chartreux Robert Henrard aurait pu témoigner s’il n’avait entrepris son dernier voyage, en 1676.

Sources

Pierre ALEXANDRE, Jean-Louis KUPPER, « Le tremblement de terre de 1692 et le miracle de Notre-Dame des Récollets à Verviers », dans Feuillets de la cathédrale de Liège, n° 28-32 (1997), Liège, p. 29-30

Berthe LHOIST-COLMAN et Pierre COLMAN, Les sculpteurs Robert Henrard (1617-1676) et Guillaume Cocquelé (+1686), dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, Liège, 1980, t. XCII, p. 101-149

Émile VARENBERGH, dans Biographie nationale, t. 9, col. 95-96

Paul Delforge

Harmegnies Lucien

Politique

Flawinne 12/02/1916, Marcinelle-en-Montagne/Saint-Nicolas la Chapelle (Savoie) 18/02/1994

Ministre entre 1968 et 1972, Lucien Harmegnies a surtout marqué l’histoire du pays de Charleroi. Le hasard a voulu qu’il fasse fonction de bourgmestre de Marcinelle au moment où s’est produite la terrible catastrophe minière du Bois du Cazier. Par ailleurs, le 1er janvier 1977, il devenait le premier bourgmestre du « Grand Charleroi », prenant la tête de la métropole wallonne au lendemain d’une fusion des communes qu’il avait tenté de mener à son terme quand il occupait le ministère de l’Intérieur.

Formé à l’école communale du Centre, puis à l’Athénée de Namur où il a Fernand Danhaive comme professeur d’histoire, élève libre à l’Université libre de Bruxelles, très jeune militant socialiste à l’exemple de son père, parlementaire namurois, Lucien Harmegnies entame une carrière d’instituteur tout en mettant ses talents de rédacteur au service de la presse régionale. C’est ainsi qu’il est parmi les premiers journalistes arrivés sur le site de Marche-les-Dames, lors de la chute mortelle du roi Albert. Pendant vingt-cinq ans, sous le pseudonyme de Vendémiaire, il écrit notamment dans le Journal de Charleroi. Sa passion pour la politique est la plus forte. Jeune Garde socialiste, militant anti-rexiste, combattant de ’40 fait prisonnier lors de la Campagne des 18 Jours, il parvient à s’évader (1941), puis, dans la clandestinité à œuvrer à la rédaction du Peuple et à la reconstruction du PSB. Président des JGS de Namur (1948-1953), il est élu conseiller communal en 1952 et devient d’emblée Premier échevin de Marcinelle, en charge de l’Instruction publique (1953-1958). La maladie de Marius Meurée fait de Lucien Harmegnies un bourgmestre intérimaire, avant qu’il ne remplace définitivement l’ancien maïeur, au lendemain des élections de 1958 ; le créateur du « Centre social de Délassement » sera le dernier bourgmestre de Marcinelle et de ses 26.000 habitants (1958-1976), avant de devenir le premier du Grand Charleroi et des 200.000 habitants (1976-1982).

Quand il est élu député de l’arrondissement de Charleroi, en 1958, il quitte son métier de journaliste. Durant l’hiver ’60-’61, le mandataire socialiste apporte un fort soutien aux grévistes mobilisés contre la Loi unique, dénonçant haut et fort les « brutalités policières ». Il apporte également son soutien à André Renard et à son programme de réformes de structure et en faveur du fédéralisme. D’ailleurs, se distançant des instances dirigeantes du PSB carolorégien et bravant les interdits imposés par Arthur Gailly, il invite Renard à prendre la parole dans sa commune de Marcinelle ! C’est aussi la première grande manifestation publique du Mouvement populaire wallon (30 septembre 1961), groupement dont il devient un membre actif. Jouant résolument la carte wallonne, le jeune député contresigne, avec Fernand Massart, Arthur Nazé, Justin Peeters et Henri Cugnon, un projet complet de révision de la Constitution, texte déposé par Simon Paque sur le bureau de la Chambre, à l’initiative du Congrès national wallon et de Wallonie libre (1961-1962). Vice-président fédéral du Mouvement populaire wallon (fin 1961), Harmegnies marche alors sur une corde tendue et quand le PSB sanctionne les dirigeants du Mouvement populaire wallon comme ceux du journal La Gauche, Harmegnies donne sa préférence au PSB, prétextant que les socialistes wallons défendent eux aussi le fédéralisme et les réformes de structure. Si le portefeuille des Communications lui échappe en 1965, il s’inscrit dans le sillon tracé par Freddy Terwagne, J-J. Merlot et André Cools.

Soutenant le programme des socialistes wallon voté à Verviers et à Klemskerke, il est choisi comme ministre dans le gouvernement Eyskens-Merlot, malgré l’opposition de sa fédération (printemps 1968). En charge de l’Intérieur, entre 1968 et 1971, il devient ensuite Secrétaire d’État à la Coopération au Développement (1972). Député européen entre 1973 et 1974, il siège surtout au tout nouveau Conseil culturel de la Communauté culturelle française de Belgique (1971-1977). En tant que député, il a notamment voté la loi Terwagne de décentralisation et de planification économique, ainsi que les dispositions de la révision de la Constitution (1970). Dans le prolongement de cette réforme institutionnelle, Lucien Harmegnies fait voter une loi qui donne au gouvernement la mission de dresser le plan des fusions de communes que devra ratifier le Parlement (23 juillet 1971). S’il ouvre la boîte de Pandore, Harmegnies n’aura pas le temps de réaliser le projet. Édouard Close s’y essayera et finalement Joseph Michel réalisera cette fusion qui fâche les milieux socialistes de Charleroi.

Bien qu’il ait été un farouche opposant au « Plan Michel », en particulier à la constitution d’un grand Charleroi, Lucien Harmegnies abandonne ses fonctions parlementaires au lendemain de la fusion des communes (son fils Marc lui succède), pour occuper, à temps plein, les fonctions de bourgmestre du nouveau Charleroi (1977-1982). Jamais, jusque-là, une ville wallonne n’avait compté autant d’habitants. En 1978, il anticipe la mise en place du futur paysage institutionnel wallon en s’accordant avec les autres bourgmestres des grandes villes wallonnes ; ensemble, ils reconnaissent à Namur le statut de capitale politique de la Wallonie, attribuent à Liège les fonctions économiques, à Mons les organismes culturels et à Charleroi les administrations sociales.

À l’issue de son maïorat, le 1er janvier 1983, il quitte la vie politique active, laissant l’écharpe de bourgmestre à Jean-Claude Van Cauwenberghe, pour s’occuper plus activement de la gestion de Marcinelle-en-Montagne. C’est là, en Haute-Savoie, qu’il avait développé un village de vacances et de loisirs destinés aux enfants du pays de Charleroi : au lendemain de la catastrophe du Cazier, des terrains sont achetés à Flumet par les autorités de Marcinelle (sur l’exemple de projets menés par des maires communistes français) et, entre 1966 et 1982, une infrastructure est progressivement mise en place pour accueillir des enfants, pendant trois semaines, en classe de neige.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Paul DELFORGE, Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2001, t. II, p.

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Histoire. Économies. Sociétés, t. II, p. 423

Mandats politiques

Conseiller communal de Marcinelle (1953-1976)

Échevin (1953-1958)

Bourgmestre (1958-1976)

Député (1958-1977)

Ministre (1968-1971)

Secrétaire d’État (1972)

Conseiller communal de Charleroi (1976-1982)

Bourgmestre (1976-1982)

Halkin Jules

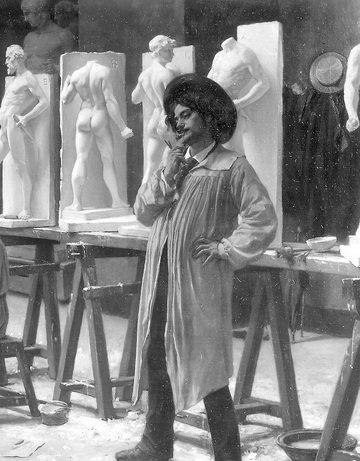

Culture, Sculpture

Liège 23/10/1830, Liège 16/07/1888

Bustes, statues religieuses et sculptures monumentales animalières sont les principales orientations de Jules Halkin, artiste formé à Liège où il accomplit l’essentiel de sa carrière et y laisse plusieurs œuvres d’importance.

Formé à l’Académie des Beaux-Arts de sa ville natale où Gérard Buckens est son professeur le plus influent, Jules Halkin suit la même voie que les Jehotte, Simonis et autre Mignon, tous bénéficiaires d’une bourse de la Fondation Darchis qui leur permet de séjourner à Rome pendant plusieurs mois. À l’issue de son séjour en Italie, Jules Halkin poursuit sa formation en France et en Allemagne avant de rentrer à Liège après cinq années d’absence. D’emblée, des acheteurs privés se pressent pour acquérir plusieurs de ses premières réalisations à portée religieuse (Vierge, chemin de croix, bas-reliefs, etc.). Il sera sollicité à plusieurs reprises pour parfaire des décorations d’églises, voire de la cathédrale Saint-Paul ou de l’église Saint-Lambert à Seraing. Mais le chantier qui s’ouvre sur le haut de la place Saint-Lambert va l’occuper plusieurs mois. Sous la conduite de Noppius, il fait en effet partie des sculpteurs retenus pour assurer la décoration de la façade du palais provincial de Liège. Il signe huit statues et bas-reliefs dont « l’assassinat de Saint-Lambert », « la sortie des Franchimontois » et un « Notger répandant l’instruction ».

Ses bustes en bronze et en marbre trouvent de nombreux amateurs auprès de la bourgeoisie de la Cité ardente, qu’ils soient industriels (Ulysse Capitaine), intellectuels (Antoine Spring) ou artistes eux-mêmes (Étienne Soubre, Auguste Chauvin, Barthélemy Vieillevoye). Quelques mois avant sa mort, il achevait un buste de Léopold II. On doit encore à Jules Halkin un Saint-Lambert pour la cathédrale Saint-Paul et les quatorze stations du chemin de croix en pierre de France pour l’église Saint-Jacques (1862-1865). Sa notoriété actuelle, Jules Halkin la doit surtout à sa sculpture monumentale du Cheval de halage (1885) qui partage avec le Torè de Mignon l’espace des Terrasses de Liège.

Sources

Liliane SABATINI, dans Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 436-437

Jules BOSMANT, La peinture et la sculpture au Pays de Liège de 1793 à nos jours, Liège, 1930, p. 121-122

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 676

Paul Delforge

Guillaume Jean

Culture, Lettres wallonnes, Eglises

Fosses 28/10/1918, Namur 9/02/2001

À la suite de Franz Dewandelaer, de Gabrielle Bernard voire de Henri Collette qui marquent la poésie wallonne dans l’Entre-deux-Guerres, une nouvelle génération apparaît, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, composée de Willy Bal, Louis Remacle, Albert Maquet et Jean Guillaume principalement. Symbolique est la publication, en 1948, de Poèmes wallons, recueil collectif où tous les poètes se retrouvent sans avoir l’intention de former une école. Déjà auteur d’un premier recueil l’année précédente, Djusqu'au solia, le poète Jean Guillaume semble devenir le chef de file des « Namurois » quand il publie successivement Grègnes d'awous ! et Aurzîye à l’entame des années 1950. Mais là s’arrête sa production littéraire, hormis quelques poésies écrites à la fin de sa vie, qu’il destine aux Cahiers wallons et qui feront l’objet d’une édition posthume. Parcourant d’autres chemins, Jean Guillaume s’impose en effet comme le plus grand spécialiste de Gérard de Nerval.

Ce passage de la poésie wallonne au poète français peut se comprendre aisément. En effet, en 1937, Jean Guillaume était entré au noviciat des jésuites, à Arlon, après ses humanités gréco-latines. Ayant suivi des candidatures en Philologie classique et en Romane aux FNDP de Namur (1945), il accomplit ses licences en romane à l’Université de Liège (1948), avant de faire de la Philosophie et de la Théologie à l’Université catholique de Louvain ; et c’est dans cette même université qu’il mène à son terme une thèse de doctorat en Philologie romane (1954), dans laquelle il se livre à une analyse textuelle interne de la Chanson d’Eve de Charles Van Lerberghe. Entre-temps, il a été ordonné prêtre (1951) et il est rapidement nommé professeur de littérature française aux Facultés à Namur, charge d’enseignement qu’il exerce pendant trente ans (1954-1984). C’est là qu’il va tenter d’appliquer sa méthode d’analyse textuelle aux Chimères de Gérard de Nerval ; mais les œuvres de l’écrivain français nécessitent d’être fixées ; Guillaume devient alors l’un des principaux spécialistes du poète et se transforme en éditeur critique. En 1977, il crée d’ailleurs le Centre de recherche NERVAL au sein des Facultés.

Ce cheminement de la poésie wallonne à Nerval ne résume pas l’ensemble du parcours de vie de Jean Guillaume. Professeur de littérature, il prend soin de cultiver ses deux passions, l’une pour la littérature française, on l’a vu, l’autre pour la poésie wallonne. Jean Guillaume fait en effet découvrir la poésie wallonne à des générations d’étudiants « namurois » et publie également des éditions critiques de figures de la littérature wallonne (Georges Willame, Michel Renard, Franz Dewandelaer), ainsi que des profils de poètes wallons (Jules Claskin, Gabrielle Bernard, Willy Bal, Emilie Gilliard, Louis Remacle, Georges Smal, etc.).

Sources

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. III, p. 167, 192, 198, 203-204

La Wallonie à l’aube du XXIe siècle, Namur, Institut Destrée, Institut pour un développement durable, 2005

Michel BRIX, Une littérature sans auteurs ?, dans Lise SABOURIN, Le statut littéraire de l’écrivain, Travaux de littérature, Paris, Adirel, 2007, p. 496

Œuvres poétiques wallonnes, Namur, PUN, 2007, archives sonores (3 cd)

https://www.unamur.be/lettres/romanes/crgn (s.v. octobre 2014)

Oeuvres principales

Djusqu' au solia, 1947

Inte H vièspréye et l'gnût (Entre la vêprée et la nuit), texte paru dans Poèmes wallons, 1948

Grègnes d'awous !, 1949

Aurzîye, 1951

Pa-drî l's-uréyes, 2001 (posthume)

La poésie wallonne, 1984

Œuvres poétiques wallonnes, 1989

Œuvres complètes de Gérard de Nerval, Paris, 1984 à 1993, 3 volumes dans la collection La Pléiade

Jean GUILLAUME, Nerval, masques et visage, livre d’entretiens, Namur, 1988 coll. Études nervaliennes et romantiques des Presses universitaires de Namur.

Paul Delforge

Grégoire Robert

Sport, Motocyclisme

Aywaille 1901, Francorchamps 21/07/1933

Au milieu de l’Entre-deux-Guerres, les sociétés wallonnes de motocyclettes sont principalement implantées en région liégeoise. Gillet, FN et Saroléa sont les plus célèbres, mais elles ne doivent pas occulter une série d’autres « petites » marques performantes, ni faire oublier qu’elles détenaient une partie de leur notoriété grâce à la conduite experte de pilotes d’exception : parmi les héros de cette époque, en vitesse pure, les noms de Robert Grégoire, René Milhoux, Noir, Pol Demeuter, Jean Tacheny suscitent partout l’admiration, tant leurs performances sont exceptionnelles pour l’époque.

Ainsi en est-il de Robert Grégoire qui remporta ses premiers bouquets au guidon de sa propre machine. Fils d’Édouard Grégoire, garagiste à Aywaille et distributeur de Saroléa, le jeune Robert était plongé dans la mécanique motocycliste depuis son plus jeune âge. Remarqué en raison de plusieurs succès sur les circuits du pays (notamment un GP à Spa, le circuit des Crêtes, une course de côte à Wavre, etc.), il est embauché par Saroléa comme « pilote d’usine » à la fin des années 1920. En même temps qu’il imposait sa machine dans une série de courses, Robert Grégoire contribuait surtout au développement des performances des moteurs et des machines de Saroléa.

Champion de Belgique expert en 500 cc en 1932 et 1933, Grégoire se fait un nom en raison des vitesses phénoménales – pour l’époque – qu’il parvient à atteindre. Il détient d’ailleurs plusieurs records du tour sur circuit en compétition et un record du monde, celui du kilomètre en départ arrêté : il avait poussé sa Saroléa à 134,68 km/h de moyenne. Recherchant sans cesse la vitesse pure, Grégoire était promis à une bien belle carrière. Sa nouvelle Saroléa, avec un moteur à soupapes en tête culbutées avec une culasse à une seule sortie d’échappement, est la plus performante, mais la pluie qui s’est mise à tomber à hauteur du virage de la Source surprend le pilote. Il venait de signer le record du tour quand il se tue lors des essais, la veille du grand Prix, sur le circuit de Francorchamps.

Sources

Théo MATHY, Dictionnaire des sports et des sportifs belges, Bruxelles, 1982, p. 111-112

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Circuit_de_Spa-Francorchamps_fatal_accidents (s.v. décembre 2014)

René HENRY, Aywaille – Chronique illustrée du XXe siècle, Liège, Dricot/PAC Aywaille, s.d., p. 94-95

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Paul Delforge