Gravis Alphonse

Politique

Péronnes-lez-Binche 10/12/1859, Péronnes-lez-Binche 22/08/1914

Durant la Grande Guerre, plusieurs bourgmestres de localités wallonnes ont été passés par les armes allemandes au cours des journées d’août 1914. Bourgmestre de Péronnes-lez-Binche et ancien parlementaire catholique, Alphonse Gravis est l’un de ceux-là.

Fils d’agriculteur et agriculteur lui-même, Alphonse Gravis avait manifesté très jeune un goût pour la politique. En 1887, il était élu conseiller communal et l’année suivante, alors qu’il n’avait pas encore trente ans, c’est lui que le roi désignait pour assumer les fonctions de bourgmestre de Péronnes-lez-Binche. Il conservera et sa majorité et sa fonction à la tête de l’hôtel de ville de Péronnes jusqu’à son décès tragique, en 1914 : le 22 août, il est fusillé par les soldats allemands.

Lors de l’importante « Bataille des Frontières », la Sambre est un objectif majeur pour les troupes françaises comme pour les troupes allemandes. Les 20 et 21 août, la Ve armée française tente d’installer un long rideau entre Namur et Charleroi, mais l’offensive allemande est telle qu’après des combats violents faisant des centaines de morts dans les deux camps, l’ordre de repli est donné dans les rangs français. Sur l’aile ouest des forces alliées, dans la bataille de Mons, une avant-garde anglaise parvient à stopper l’invasion allemande à hauteur de Péronnes ; du moins pendant quelques heures. Entre les deux armées, les populations civiles sont malmenées. Péronnes-lez-Binche n’y échappe pas.

Les Allemands accusent beaucoup de pertes dans leurs rangs quand ils s’emparent de Péronnes. De surcroît, ils découvrent le corps allongé d’un officier tué juste devant la maison du bourgmestre. Les représailles sont immédiates. Des passants sont abattus sur le champ. Des maisons sont incendiées. Accusés d’avoir tué l’officier allemand, Alphonse Gravis et un de ses domestiques sont froidement exécutés sur la place du Marché, devant le perron de la maison communale, sans aucun jugement ni procédure judiciaire. De surcroît, sa ferme sera incendiée. L’annonce de cette exécution – qui n’est pas la seule en pays wallon – choque profondément l’opinion, car au-delà de la disparition d’un homme, c’est non seulement à un bourgmestre en fonction que s’en sont pris les envahisseurs, mais aussi à un ancien parlementaire.

En mai 1904, Alphonse Gravis avait été élu député dans l’arrondissement de Soignies. Traditionnellement tourné vers le parti libéral, cet arrondissement avait envoyé des candidats du POB lors du scrutin de 1894. En 1900, le Parti catholique y obtenait son premier élu depuis 1886 et, en 1904, Gravis contribuait au retour du parti catholique, en décrochant un deuxième siège dans l’arrondissement de Soignies. Particulièrement actif dans les dossiers relatifs à l’agriculture, Gravis représente le parti catholique sur les bancs de la Chambre des représentants jusqu’au scrutin du 2 juin 1912 ; à ce moment, le cartel des gauches reprend un siège aux catholiques et c’est Gravis qui en avait fait les frais.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Paul VAN MOLLE, Le Parlement belge, 1894-1972, Anvers, 1972.

Paul-Clovis MEURISSE, Alphonse Gravis, Notre Pays, revue panoramique belge, n°5, 14 septembre 1919, p. 92

Paul VAN HOUTTE, Le crime de Guillaume II et la Belgique. Récits d'un témoin oculaire, Paris, 1915, p. 127

Paul Delforge

Grard Georges

Culture, Sculpture

Tournai 26/11/1901, Coxyde 26/09/1984

« Sculpteur de la femme dont il exalte la plénitude des formes avec un sens du synthétique et du monumental qui engendre l'arabesque et amplifie la vibration », le Tournaisien Georges Grard a aussi exploré la nature et, en jetant un regard neuf sur le monde, s’est forgé une place importante dans l’art en Wallonie du XXe siècle. Le scandale tournaisien qui entoura l’installation de sa Naïade, en 1950, ne doit pas… voiler une œuvre abondante et diversifiée.

Inscrit à l’Académie des Beaux-Arts de Tournai, au moment de l’occupation allemande de la Grande Guerre, l’adolescent issu d’un milieu modeste s’intéresse tour à tour à l’ornement architectural, à la décoration et à la sculpture. Vers 1922, le professeur Maurice Dekorte le guide sur cette dernière voie qu’il ne quittera plus. Déjà à l’époque, ces nus sont considérés comme osés, et critiqués ; la thématique des sportifs qu’il développe alors est plus consensuel, mais ne lui permet pas de vivre. Il exerce différents métiers, dont l’un, dans une fonderie bruxelloise, lui permet de s’initier au bronze. Il se constitue aussi un petit cercle d’amis dans les milieux artistiques quand la ville de Tournai lui octroie une bourse, il part pour Paris où il découvre Maillol et Renoir, et fait la rencontre de Despiau. En 1931, il ne rentre pas à Tournai, mais transfère son atelier sur la côte flamande, du côté de Saint-Idesbald ; là, il côtoie d’autres Wallons comme Taf Wallet, Pierre Caille, Paul Delvaux, et il se libère des préjugés provinciaux pour s’adonner à la sculpture de « beautés féminines » aux courbes expressives, et très souvent ses œuvres sont de grande taille. Abandonnant une forme d’art déco et de cubisme, il fait évoluer son style sur le modèle des Français rencontrés à Paris. En 1945, avec La Caille (une femme prosternée), il réalise une de ses œuvres les plus remarquables.

Plusieurs expositions valorisent la création de Georges Grard qui est récompensé tour à tour du prix de la Roseraie (1935), du prix Rubens (1938), du prix de la province du Hainaut (1944) et du prix Picard de la libre académie de Belgique (1948). En 1970, le prix quinquennal sera le couronnement d’une carrière jalonnée de plusieurs commandes privées (Banque nationale) ou publiques, à Ostende (devant le Kursaal, début années 1950), à Liège (pont Albert Ier, années 1960), à mais surtout à Tournai (Naïade, 1950, Femme regardant le soleil, 1978). Dans l’église Saint-Brice, il signe aussi des Fonts baptismaux, où Adam et Eve sont particulièrement remarquables (fin des années 1960). Pour l’Expo 58, il est parti trouver l’inspiration en Afrique pour réaliser « une danseuse » destinée au pavillon du Congo. Ce séjour africain influencera la suite de sa production.

Il fallut l’exposition rétrospective de 1981, où plusieurs dizaines d’œuvres furent rassemblées à la Maison de la Culture, pour que la controversée Naïade quitte son purgatoire et retrouve une place en vue dans l’espace public de Tournai.

Sources

Gaston LEFEBVRE, Biographies tournaisiennes des XIXe et XXe siècles, Tournai, Archéologie industrielle de Tournai, 1990, p. 133-134

Eugénie DE KEYSER, dans Nouvelle Biographie nationale, t. IV, p. 194-197

Histoire de la Wallonie (L. GENICOT dir.), Toulouse, 1973, p. 468

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. III, p. 358

Paul Delforge

Gillet Louis

Politique

Anloy 28/09/1865, Anloy 22/08/1914

Au moment de l’invasion allemande d’août 1914, au cours de la bataille des frontières, plusieurs dizaines de civils sont fusillés dans de nombreux villages de la province de Luxembourg : Virton, Rossignol, Neufchâteau, Porcheresse, Tintigny… Les massacres et atrocités commises par les soldats allemands en campagne sont légion. Le village d’Anloy n’échappe pas à la règle. On dénombrera un total de 26 victimes, dont le bourgmestre Louis Gillet fusillé devant l’église, parce qu’il était soupçonné d’avoir caché des soldats français. Sans aucune forme de procès, dans un processus délibéré destiné à semer la terreur, l’envahisseur élimine ainsi froidement un représentant de l’autorité qui s’est opposée au libre passage des troupes impériales vers la France.

Prévoyant le pire au su des événements, Louis Gillet avait fait en sorte que les habitants déposent leurs armes à l’hôtel de ville et avait maintenu l’ordre et le calme parmi ses concitoyens. Ce n’était pas suffisant. Comme plusieurs autres « maïeurs » de Wallonie, ainsi que des notables, il figure parmi les innombrables victimes des atrocités allemandes commises durant les trois premières semaines d’août 1914.

Sources

Daniel CONRAADS et Dominique NAHOE, Sur les traces de 14-18 en Wallonie, Namur, IPW, 2013, p. 141

Chanoine Jean SCHMITZ et Dom Norbert NIEUWLAND, Documents pour servir à l’histoire de l’invasion allemande dans les provinces de Namur et de Luxembourg, Bruxelles, Paris, Librairie nationale d’art et d’histoire, G. Van Oest & Cie, 1923, t. IV, cinquième partie, L’Entre Sambre et Meuse, p. 22-23

http://www.ftlb.be/pdf/FTLB%20hiver%202012.pdf (s.v. octobre 2014)

Léonie Gillet, Mon journal de guerre 1914-1918, dans http://horizon14-18.eu/wa_files/l_C3_A9onie_20final.pdf (s.v. octobre 1914)

Informations communiquées par Jean-Claude Lebrun (octobre-novembre 2014)

Paul Delforge

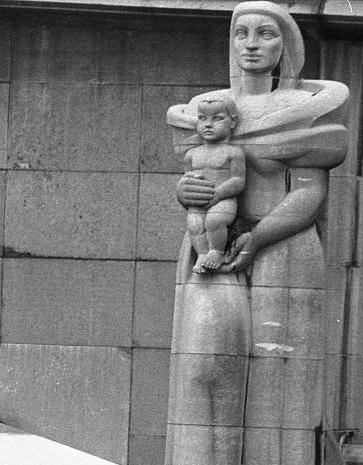

© Naissance de Liège

© Naissance de Liège

Gillard Marceau

Culture, Sculpture

Louvroit (Nord-Pas de Calais) 4/12/1904, Liège 28/03/1987

Souvent considéré comme le disciple d’Oscar Berchmans, attiré en même temps par le portrait et la sculpture monumentale, Marceau Gillard occupe incontestablement les premiers rangs de la tendance réaliste en sculpture, la nature et la tradition ayant été constamment ses guides. Pour Joseph Philippe, Marceau Gillard est un des éminents représentants de l’École liégeoise de sculpture.

Né en France, Marceau Gillard arrive à Liège avec sa famille en 1914. Au sortir de la Grande Guerre, il suit les cours de l’Académie des Beaux-Arts de Liège, mais ne conserve pas le meilleur souvenir d’Oscar Berchmans auquel, pourtant, les critiques d’art le rattachent de manière immuable. En fait, au sortir de la guerre, il suit des cours de dessin, en soirée, à l’Académie de Liège, tandis qu’en journée, il est apprenti ouvrier auprès de Désiré Poissinger… son professeur de dessin. Optant ensuite pour la sculpture, il devient l’élève d’Oscar Berchmans et se distingue par plusieurs prix durant sa formation (1918-1928). Restaurateur de tableaux (dans les années 1920), décorateur de théâtre, Marceau Gillard devient professeur dans le réseau d’enseignement provincial liégeois ; il enseigne la sculpture, en 1931, à l’Institut provincial d’enseignement technique de Seraing, puis à Huy.

Après la Seconde Guerre mondiale, il succède à Oscar Berchmans quand il est nommé professeur de sculpture à l’Académie de Liège (1949-1970). Membre actif de l’Association pour le Progrès intellectuel et artistique de la Wallonie, Gillard fait partie du groupe « Pointes et Bosses », sous-section figurative de l’association présidée par Marcel Florkin.

Trouvant ses pères spirituels auprès d’Antoine Bourdelle, Aristide Maillol, voire Henry Moore et Alberto Giacometti, Gillard s’attaque à toutes les matières, réalise des compositions d’inspirations et de styles variés, dont certaines témoignent de son engagement social. Auteur de nombreuses terres cuites, il participe à diverses expositions, le plus souvent avec des amis. Aspirant à la réalisation de grands formats, il répond surtout à de nombreuses commandes officielles et privées, émanant principalement de la région liégeoise.

Associé notamment à la décoration du Pont des Arches (naissance de Liège – 6 mètres, 1948) et du Pont Albert Ier, il signe l’imposant monument d’hommage aux victimes de Grâce-Berleur, tuées lors des événements de la Question Royale (début des années 1950). À Huy, il signe le monument aux prisonniers politiques de la Seconde Guerre mondiale. On lui doit aussi des médailles et des médaillons (Hector Clockers, Edmond Cathenis, Jean Lejeune, Edgard Scauflaire, Maurice Destenay, Constant Burniaux, Jules Jaumotte, Louis Radermecker, Freddy Terwagne, Grégoire Kayibanda, etc.).

Sources

Joseph PHILIPPE, Marceau Gillard dans l’École liégeoise de sculpture, Liège, 1991

Jean-Patrick DUCHESNE, Musée en plein air du Sart Tilman, Art&Fact asbl, Parcours d’art public. Ville de Liège, Liège, échevinat de l’Environnement et Musée en plein air du Sart Tilman, 1996

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. III, p. 361

Freddy JORIS, Natalie ARCHAMBEAU (dir.), Wallonie. Atouts et références d’une région, Namur, 1995

Paul Delforge

Gilbert Philippe

Sport, Cyclisme

Verviers 5/07/1982

Avec Philippe Gilbert, le cyclisme wallon des années 2000 a retrouvé un porte-drapeau qu’il n’avait plus connu depuis la période faste où Claudy Criquielion porta notamment le maillot de champion du monde. Sacré champion du monde sur le circuit de Valkenburg le 23 septembre 2012, Philippe Gilbert avait profondément marqué la saison 2011 en s’imposant dans toutes les « classiques ardennaises ». Après l'Amstel Gold Race, il gagne la Flèche wallonne et, le week-end suivant, il accroche Liège-Bastogne-Liège à son palmarès. Et si cela ne suffisait pas à asseoir son leadership, il s’impose encore au sommet de la Citadelle de Namur, en septembre, pour remporter le Grand Prix de Wallonie. Dès lors, en totalisant l’ensemble de ses excellents résultats tout au long de la saison, il termine en tête du classement UCI World Tour en 2011.

Professionnel depuis 2002, Philippe Gilbert avait remporté son premier bouquet en 2003, confirmant ainsi la centaine de succès qu’il avait déjà remportés dans les catégories d’âge : depuis 1997, le jeune Gilbert pédale sur les routes de sa province, d’Europe puis du monde, attirant déjà les regards des spécialistes par sa pugnacité et sa combativité. Il s’impose ensuite sur les routes du Circuit Het Volk en 2006, puis pour la première fois, il inscrit son nom au palmarès du Grand Prix de Wallonie en septembre 2006. En 2008, il assume son statut de favori sur le Het Volk et franchit en solitaire la ligne d’arrivée. Souvent très bien classé durant la saison 2008, il la termine par un succès à Paris-Tours, offrant ainsi un dernier bouquet à l’équipe La Française des jeux qui l’avait lancé. Plusieurs belles places et podiums jalonnent sa saison 2009 sous les couleurs Omega Pharma-Lotto, où le Giro et la Vuelta sont à son programme. Mais c’est lors des quatre dernières épreuves – la Coppa Sabatini, Paris-Tours, le Tour du Piémont et le Tour de Lombardie – qu’il atteint son pic de forme, remportant les quatre épreuves en moins de quinze jours. Désigné par la presse sportive belge comme sportif de l’année 2009, celui qui vit à Monaco et s’entraîne l’hiver sur les routes de la côte d’Azur réserve pourtant ses meilleures prestations pour 2010, mais surtout 2011, voire 2012.

Son premier Amstel Gold Race remonte à 2010, année où il enlève deux étapes sur la Vuelta, y porte le maillot rouge de leader, avant de signer un doublé Tour du Piémont, Tour de Lombardie. Deuxième au classement UCI en 2010, il signe une saison 2011 époustouflante. Outre les succès ardennais, wallon et mondiaux déjà évoqués, il s’impose au classement général du Tour de Belgique, devient champion de Belgique sur route, gagne la 2e étape du Tour de France et porte le maillot jaune, puis le vert pendant quelques jours. La Classique de San Sébastien figure encore à son palmarès en 2011, de même qu’un titre de champion de Belgique en contre-la-montre et le Grand Prix cycliste de Québec. 2011 est l’année de tous les succès pour Philippe Gilbert, comme en témoigne le trophée du Vélo d’or qui lui est décerné.

Sous les couleurs de BMC, à partir de 2012, Philippe Gilbert est attendu par tous ses rivaux avec l’étiquette de grandissime favori. Mais la forme tarde à venir : deux victoires d’étape sur la Vuelta et une deuxième place dans le contre-la-montre par équipe du championnat du monde rassurent les supporters du Remoucastrien à la veille du championnat du monde sur route, à Valkenburg. En s’imposant en solitaire, il y devient le troisième coureur cycliste wallon à décrocher le titre de champion du monde sur route professionnel. En 2013, une étape sur la Vuelta sera le seul succès d’un Philippe Gilbert régulièrement aux avant-postes, mais sans parvenir à conclure victorieusement. Avec la Flèche Brabançonne remportée très tôt dans la saison 2014, la pression redescend des épaules du coureur wallon qui inscrit son nom pour la troisième fois au palmarès de l’Amstel Gold Race : le Cauberg est décidément son lieu de prédilection. En fin de saison, il remporte une étape et le classement général du Tour de Pékin.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Stéphane THIRION, Philippe Gilbert, Ma saison arc-en-ciel, Bruxelles, Racine Lanoo, 2012

Giet Thierry

Politique

Ougrée 21/07/1958

Député fédéral du PS depuis 1995, chef de groupe à partir de 2004, Thierry Giet remplace Elio Di Rupo empêché à la tête du PS de 2011 à 2013, avant d’être nommé à la Cour constitutionnelle (2013).

Militant socialiste de longue date dans la commune de Sprimont, Thierry Giet inscrit son action politique dans le droit fil des combats menés par ses parents et grands-parents. Même s’il était procureur général de Liège, Léon Giet, son père, ne faisait pas mystère de ses engagements philosophiques. Docteur en Droit de l’Université de Liège, avocat, le jeune Thierry Giet exerce son métier de juriste en se mettant au service du Parti socialiste. Membre du Cabinet ministériel de Laurette Onkelinx, il se présente au suffrage des électeurs lors de l’important scrutin de mai 1995, le premier de la nouvelle Belgique fédérale. Candidat à la Chambre fédérale, il va y représenter l’arrondissement de Liège jusqu’en 2003 en tant que suppléant de Michel Daerden.

À partir de l’été 2004, toujours suppléant de Michel Daerden, il est choisi pour présider le groupe des députés socialistes francophones en remplacement de Claude Eerdekens parti au Parlement wallon. En décembre 2011, à l’issue des négociations les plus longues pour la formation d’un gouvernement belge, Elio Di Rupo devient Premier Ministre et se met en vacance de la présidence du PS. À partir du 6 décembre 2011, Thierry Giet le remplace, conduisant notamment le parti aux élections communales de 2012. En janvier 2013, il renonce à la présidence du PS et se retire de la vie politique lorsqu’il est choisi pour siéger à la Cour constitutionnelle : à partir de juin 2013, il remplace Roger Henneuse atteint par la limite d’âge.

À la tête du PS, il est remplacé par Paul Magnette, comme député par Véronique Bonni et comme chef de groupe par André Frédéric ; quant au niveau communal, lors du scrutin de 2012, Sprimont avait vu s’affronter Thierry Giet (président du PS), Philippe Henry (ministre wallon Écolo) et le bourgmestre sortant Claude Ancion (MR). Ce dernier remporte plus de 40% des suffrages et, rompant l’alliance avec le cdH, se tourne vers le PS de Thierry Giet qui devient Premier échevin. Mandat là aussi éphémère puisqu’il démissionne en mai et est remplacé par Philippe Leerschool.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Mandats politiques

Conseiller communal de Sprimont (1983-2013)

Député fédéral (1995-2013)

Échevin (2013)

Paul Delforge

Giet Léon

Fonction publique

Sprimont 17/05/1929, Liège 21/03/2003

Procureur général de Liège de 1979 à 1996, ce magistrat marque l’histoire wallonne des années 1980 et 1990 en raison des nombreuses affaires qu’il eut à traiter et en particulier l’assassinat d’André Cools et l’enlèvement de Julie et Mélissa.

C’est dans la région de Sprimont que le jeune Léon Giet grandit ; son père, employé communal, allait devenir le Secrétaire communal de la localité. Dans la cité de la pierre et malgré la guerre, il suit les cours de l’École communale, avant de mener ses humanités à l’Athénée de Chênée, puis d’entreprendre des études de Droit à l’Université de Liège. Docteur en Droit au début des années 1950, il entame sa carrière à Bruxelles comme juriste au ministère de la Prévoyance sociale, avant d’entrer dans la magistrature liégeoise au milieu des années 1960.

Juge de paix suppléant à Grivegnée, juge au Tribunal de première instance de Liège (1965-1970), il préside ensuite le Tribunal du Travail, participant à la création de la juridiction qui remplace les anciens conseils de prud’homme (1970-1979). Après quatorze années de tribunaux correctionnels, il est nommé au parquet général, ce qui constitue le chemin traditionnellement inverse dans la profession. Quand il est désigné en 1979 par le ministre de la Justice, il est le plus jeune procureur général jamais nommé dans le pays. Il se retrouve à la tête de la politique criminelle liée à la moitié de la Wallonie (les provinces de Liège, Luxembourg et Namur sont de son ressort qui s’étend le long de quatre frontières) ; sous les ordres du « patron » se trouvent 9 arrondissements, 9 parquets, 9 procureurs du roi.

Durant ses dix-sept années de service, une multitude de dossiers vont passer entre ses mains ; plusieurs furent particulièrement médiatisés : une série d’affaires liées au nom de Guy Mathot (1984), un attentat à l’explosif contre le Palais de Justice de Liège (1986), l’évasion d’un truand liée à l’assassinat du bâtonnier Henry en pleine audience (1987), la prise d’otages de Tilff (1989), l’affaire dite des horodateurs de la ville de Liège qui emporta le bourgmestre en fonction (1990), la cavale meurtrière de Bourgard et Muselle (1992)… L’assassinat d’André Cools en 1991, qui était un de ses amis de longue date, le toucha profondément. En juillet 1992, il met sur pied la « cellule Cools », faisant émerger les Affaires Smap et Augusta ; la phase décisive du procès Cools se déroulera quelques semaines après la disparition du procureur. Dans ce dossier, personne n’a cependant encore répondu à son exhortation restée célèbre : « Que ceux qui savent parlent ! ».

Les derniers mois de la carrière du procureur seront particulièrement secoués. En juin 1995, Léon Giet ouvre le dossier Julie et Mélissa, mais réserve dans un premier temps les pièces du dossier d’instruction à la Justice. Mis sous pression par les parents Russo et Lejeune, il finit par leur accorder un accès partiel au dossier. Dans le même temps, le procureur général voit ses bureaux privés et professionnels perquisitionnés : suspecté de fuites vers la presse, il sera finalement blanchi. Il recevra par contre un blâme de la Cour de Cassation pour avoir reçu un journaliste dans son bureau une semaine après l’assassinat d’André Cools. Faisant preuve d’une liberté d’esprit certaine, il avait notamment dénoncé les trop faibles moyens de la Justice et le caractère obsolète de la Cour d’Assises.

Président des Amis de l’Opéra de Wallonie depuis 1990, Léon Giet a pris à cœur d’exercer cette responsabilité lorsque l’Opéra a été confronté à d’importants problèmes financiers et lorsque Raymond Rossius cherchait des soutiens actifs. Administrateur de plusieurs cercles culturels, Léon Giet y apporta une réelle contribution au développement d’activités et à la défense de la pérennité de ces importantes institutions. Chaque année, il remettait notamment le trophée Grétry à de jeunes artistes lyriques, ainsi que des prix au Concours international de Chant de Verviers. C’est en quittant une représentation du Trouvère de Verdi qu’il succomba à un arrêt cardiaque.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse, en particulier L’Avenir du 20/05/1996, La Nouvelle Gazette-La Province, Le Soir, La Libre des 21 et 22/03/2003

Paul Delforge

Garnir George

Culture, Journalisme, Littérature

Mons 12/04/1868, Saint-Josse-ten-Noode 26/12/1939

Les trois angles d’un triangle formé par Ocquier, Mons et Bruxelles constituent le champ d’inspiration et d’activité de l’homme de plume George Garnir. Souvent considéré comme le revuiste de Bruxelles ou comme l’un des trois fondateurs de l’hebdomadaire Le Pourquoi pas ?, G. Garnir est aussi un auteur qui donne ses lettres de noblesse à un genre littéraire qui explore la vie et les mœurs du pays wallon.

Au fil de ses promotions au sein de l’administration des Chemins de fer, le père de George Garnir avait quitté son Condroz natal, pour s’installer tour à tour à Mons, puis à Bruxelles. Né dans le Hainaut, son fils Georges fera l’essentiel de sa carrière à Bruxelles en conservant de toute sa période d’enfance et d’adolescence le souvenir des longues journées passées dans le Condroz natal ; cette région habite l’essentiel de l’œuvre de l’écrivain, ses romans comme ses contes. Condisciple de Fernand Severin, étudiant à l’Université libre de Bruxelles, il fait la rencontre d’Albert Mockel qui publie ses premiers vers dans La Wallonie qui accueillera aussi ses nouvelles. Garnir fréquente aussi La Jeune Belgique et quand Mockel le somme de choisir entre les deux revues, il opte pour les milieux bruxellois. Docteur en Sciences politiques et administratives (1889), docteur en Droit (1892), mêlé activement aux activités estudiantines, il écrit les paroles du Chant des Étudiants interprété pour la première fois lors de la Saint-Verhaegen en 1890. Inspirateur de revues, il connaît un franc succès dans les dix dernières années du XIXe et les dix premières du XXe siècle avec ses pièces de théâtre de boulevard. On en relève une centaine dont l’esprit wallon n’est pas absent !

Comment aurait-il pu en être autrement dans la mesure où son œuvre plus littéraire s’inspirait du pays wallon. Son premier roman, Les Charneux, publié en 1891, a comme sous-titre Mœurs wallonnes ; en fait, il venait d’inventer un genre, celui des conteurs légers s’inspirant de la vie quotidienne en Wallonie, celui des romans de terroir. Il sera l’un des représentants éminents de ce genre : dans La Ferme aux Grives (1901), il évoque les mutations subies par la Wallonie dans la deuxième moitié du XIXe siècle (surtout le départ de la terre vers la ville) ; dans Nouveaux Contes à Marjolaine (1904), il pleure le charme des paysages et des fêtes d’antan ; dans Les Dix-Javelles (1910), il entonne un hymne que Georges Brassens interprétera bien plus tard dans Auprès de mon arbre ; il chantera encore la terre wallonne, les temps heureux et ceux de la guerre dans La Chanson de la rivière (1920). Installé à Bruxelles, Garnir y constate également des mutations, différentes mais aussi profondes, auxquelles il consacre plusieurs romans de mœurs, croquant des types de caractère bien bruxellois.

Peu séduit par le métier d’avocat, George Garnir qui s’est choisi ce pseudonyme (sans S à son prénom) dès 1888, fait différentes expériences journalistiques qui le séduisent. Collaborateur au Soir, à L’Indépendance belge, à L’Étoile belge, il entre en 1894 au Petit bleu avant d’être engagé, en 1904, à la rédaction du Compte rendu analytique du Sénat. Chroniqueur, échotier, reporter, critique, il devient, en 1910, l’un des trois fondateurs du Pourquoi Pas ? Avec Louis Dumont-Wilden et Léon Souguenet, il est considéré comme l’un des trois mousquetaires d’un hebdomadaire dont le succès traversera quasiment le XXe siècle grâce à une ligne éditoriale singulière, alternant sérieux et humour, les plaisanteries initiales du journal trouvant un sujet de prédilection dans « l’âme belge » glorifiée par Edmond Picard.

Quand éclate la Grande Guerre, Garnir est un journaliste de terrain qui parcourt les zones de combat ; ainsi est-il à Dinant quelques jours après le massacre perpétré sur les civils par l’armée allemande conduite par von Hauzen ; partout, il prend des notes, recueille des témoignages.

Après la guerre, il décrira la vie quotidienne à Bruxelles sous l’occupation, dans Pourquoi Pas ? pendant l’occupation (1918) et s’emploiera à ridiculiser les Allemands dans Les Contes narquois de l’occupation (1919). Le revuiste et auteur de théâtre signe aussi un drame lyrique, 1914, et une ode dramatique, Vers la Victoire. Il se voit aussi confier l’organisation du cortège et du spectacle que la ville de Bruxelles offre en hommage aux anciens combattants (1920). Cherchant davantage à amuser, à apporter de la gaîté dans la littérature, Mons occupera une place particulière dans le cycle des Gardedieu (Tartarin est dans nos murs, 1927 ; Le Commandant Gardedieu, 1930 ; Le Crépuscule de Gardedieu, 1932). Romancier, auteur de théâtre, journaliste, Garnir est accueilli comme membre de l’Académie royale de Langue et de Littérature en 1926 et, à l’occasion des fêtes du centenaire de la Belgique, il est à nouveau sollicité pour l’organisation d’un cortège spectaculaire à la gloire de la fée Électricité.

Sources

Paul DELSEMME, dans Biographie nationale, t. 44, col. 505-523

Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 303

Paul DELFORGE, dans Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2001, t. II, p. 700

Anthologie des écrivains belges de langue française. George Garnir, Bruxelles, Association des écrivains belges, 1927

La Vie wallonne, septembre 1932, CXLV, p. 5-11

La Vie wallonne, 15 février 1940, CCXXXIII, p. 165-166

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. II, p. 427 ; t. III, p. 51 ; t. IV, p. 238

Histoire de la Wallonie (L. GENICOT dir.), Toulouse, 1973, p. 401

Oeuvres principales

Les Charneux (Moeurs wallonnes), 1891

Contes à Marjolaine, 1893

La Ferme aux Grives, 1901

Nouveaux Contes à Marjolaine, 1904

Les Dix-Javelles ou Mémoires d’un conducteur de malle-poste, mœurs condruziennes, 1910

Pourquoi Pas ? pendant l’occupation, 1918

Les Contes narquois de l’occupation, 1919

La Chanson de la rivière, 1920

Souvenirs d’un revuiste, 1926

Tartarin dans nos Murs ou mœurs montoises d’avant-guerre, 1927

Le Commandant Gardedieu, 1930

Le Crépuscule de Gardedieu, 1932

Galopin Alexandre

Socio-économique, Entreprise

Gand 26/09/1879, Etterbeek 28/02/1944

Pendant les trente années qu’il passe à la FN, Alexandre Galopin place l’entreprise liégeoise d’armement sur les rails du développement et de la prospérité ; enlevé par la Société générale de Belgique qui en fait son gouverneur, il excelle dans les hautes sphères de l’industrie et de la finance dans les années trente. Sa contribution à l’armement allié durant la Grande Guerre fut décisive. Durant la Seconde Guerre mondiale, un rôle tout aussi important l’attend, mais il reste controversé, en dépit des circonstances abjectes de sa mort, Galopin ayant été assassiné en février 1944 par des tueurs à la solde de l’occupant nazi.

La désignation de son père, Gérard Galopin, comme professeur de droit civil à l’Université de Gand fait naître Alexandre dans la cité flamande. Mais revenu à Liège où il sera recteur de l’Université, Gérard Galopin retrouve la terre de ses lointains ancêtres. C’est aussi là qu’Alexandre fait ses études. Diplômé de l’Université de Liège (1902), ce brillant ingénieur civil des mines poursuit sa formation en France, en Grande-Bretagne et en Allemagne à l’entame du XXe siècle, avant d’être engagé par la Fabrique nationale d’armes de guerre. En 1904, Galopin devient le directeur du tout nouveau laboratoire central qui vient d’être créé pour réceptionner les marchandises, tester les pièces et former les jeunes ingénieurs. C’est le premier laboratoire de R&D dans le pays et Galopin va lui assurer un développement exceptionnel. Ayant appris son métier dans les ateliers, il devient « adjoint technique » auprès de la direction générale de la FN (1906), puis sous-directeur ; il participe alors à la politique de diversification de la jeune entreprise. Il faut en effet se souvenir que la FN est née de l’association temporaire d’armuriers liégeois désireux de capter une importante commande du gouvernement belge. Avec d’importants changements, le provisoire s’inscrit dans la durée, les actionnaires se lançant dans la fabrication d’armes et de cartouches, secteurs qui sont très rarement associés, mais aussi de bicyclettes, de motocyclettes et d’automobiles. Produisant ses propres modèles, la FN réalise notamment des armes de chasse, mais elle est aussi associée durablement avec l’Américain John Moses Browning.

Directeur adjoint d’une armurerie ayant diversifié sa production, Alexandre Galopin quitte Liège précipitamment lors de l’invasion allemande d’août 1914 et se réfugie en France. Là, il aide le gouvernement français à fabriquer tous les fusils de guerre. Par une organisation précise et méticuleuse de la production, il apporte une contribution précieuse à l’effort de guerre français ; rationalisation de la production et standardisation sont des principes d’une méthode Galopin qui fait aussi merveille dans la fabrication de mitrailleuses et de moteurs d’avions. Peu spectaculaire, le rôle de Galopin à l’arrière du front durant la Grande Guerre fut décisif. Lors des négociations de paix (1919-1921), son expertise sera sollicitée à diverses reprises.

Revenu à Herstal comme directeur général et administrateur (1922), il est happé en 1923 par la Société Générale de Belgique, actionnaire principal de la FN depuis l’éviction des Allemands du CA, qui lui confie de nouvelles missions. La modernisation du secteur charbonnier est son premier défi. Avec Evence Coppée III, Galopin est le véritable responsable de la politique charbonnière belge avant 1944. Administrateur délégué de la FN jusqu’en 1932, il encourage l’entreprise à abandonner progressivement le secteur militaire pour favoriser le département « moteurs ». Vice-président du FNRS, président du comité Sciences-Industries (1929-1944), celui qui jusque-là était directeur de la Société générale est nommé vice-gouverneur (1932), puis gouverneur de la Société générale de Belgique, moment où il succède à Émile Francqui (1935). Durant ces années d’Entre-deux-Guerres, il oriente le développement économique du pays, sa Société prenant le contrôle de nombreuses entreprises actives dans la métallurgie, la construction mécanique, les charbonnages, la verrerie, etc. Galopin est notamment le président du Conseil d'administration de la SA John Cockerill et de la Providence.

Durant la Seconde Guerre mondiale, avec Max-Léo Gérard, président de la Banque de Bruxelles, et Fernand Collin, président de la Kredietbank, il aurait reçu mission du gouvernement belge réfugié à Londres de veiller à la sauvegarde des intérêts de ceux qui sont restés au pays ; le mandat est officieux et est sujet à interprétation. Éloignée de la politique de la Commission for Relief développée lors du premier conflit mondial, la « méthode Galopin » va consister à poursuivre les activités industrielles en s’interdisant de rencontrer les besoins de l’occupant ; l’objectif est de conserver la main d’œuvre sur place et de subvenir aux besoins de la population ; il s’agit aussi de préparer et d’anticiper le rétablissement économique de l’après-guerre. Le maintien de l’activité industrielle est cependant perçue autrement, d’aucuns reprochant aux industriels une véritable « collaboration économique » avec l’occupant. Qu’une importante caisse noire, alimentée par des entreprises sous le contrôle de la « Générale », soutienne des réseaux clandestins d’aide et de résistance, ne fera pas taire les critiques à l’égard de cette « politique dite de moindre mal ». Conscient des critiques à son égard, Galopin assume ses choix ; son indépendance l’isole cependant et ses adversaires se recrutent dans tous les camps.

Approuvés par Himmler et encouragés par Jungclaus, des tueurs du mouvement De Vlag exécutent Galopin à son domicile, fin février 1944. C’est un ennemi du nazisme et le roi de l’économie belge qu’ils assassinent. Pourtant, un lourd silence plane dans les milieux belges réfugiés à Londres, tandis que la « politique Galopin » est désavouée de toutes parts. Il faudra attendre le nouvel arrêté-loi du 25 mai 1945 pour que l’article 115 du code pénal sur la collaboration avec l’ennemi intègre la définition qu’en avait faite Galopin.

Sources

Pascal DELOGE, Une histoire de la Fabrique nationale de Herstal, Liège, Cefal, 2012, p. 45-46, 55

Marcel PHILIPPART DE FOY, dans Biographie nationale, t. 35, col. 275-282

Ginette KURGAN, Serge JAUMAIN, Valérie MONTENS, Dictionnaire des patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 301-303

Mark VAN DEN WIJNGAERT, L’économie belge sous l’occupation. La politique d’Alexandre Galopin, gouverneur de la Société générale, Paris-Louvain-la-Neuve, Duculot, 1990

Frédéric d'Ardenne, devenu le pape Étienne IX

Eglises

Dun-sur-Meuse 01/01/1020, Florence 29/03/1058

Fils du duc Gothelon Ier, frère des ducs Gothelon II et Godefroid le Barbu, personnalités lotharingiennes en vue dont les règnes s’étendent au milieu du XIe siècle, Frédéric est issu de la maison d’Ardenne, dite aussi de Verdun. Connu sous le nom de Frédéric d’Ardenne, il a été formé à Liège et a d’abord été chanoine de Saint Lambert et archidiacre de Liège, au moment où la principauté épiscopale de Liège est en pleine expansion et où l’évêque Wazon prend position contre le césaro-papisme de l’empereur Henri III. Beau-frère du comte Albert II de Namur, il contribue à la fondation du Chapitre de Namur pour la collégiale dédiée à Saint-Aubain (1047).

Devenu chancelier du pape Léon IX (1051), Frédéric d’Ardenne prend alors part à l’histoire européenne de son temps ; légat pontifical à Constantinople (1053-1054), il est nommé abbé de la prestigieuse abbaye du Mont-Cassin (1057). Cardinal (1057), il est élevé à la fonction pontificale sous le nom d’Étienne IX. Succédant à Victor II, son règne ne dure que quelques mois, du 3 août 1057 au 29 mars 1058. Marqué par la forte volonté d’indépendance de l’Église à l’égard du pouvoir temporel de l’empereur, notamment dans la nomination des papes, son règne s’est peut-être brutalement achevé à la suite d’un assassinat (même si une autre thèse invoque la maladie). Entouré d’ardents disciples de la pensée de l’ordre de Cluny, il travaillait à relever l’autorité de l’Église et plusieurs historiens le présentent comme le théoricien de la réforme du milieu du XIe siècle.

Sources

Georges DESPY, La carrière lotharingienne du pape Étienne IX, dans Revue belge de Philologie et d'Histoire, Bruxelles, 1953, t. XXXI, p. 955-972

Jean-Louis KUPPER, Liège et l'église impériale, XIe XIIe siècle, Liège-Genève, éd. Droz, 1981, p. 322

http://gw.geneanet.org/gonemichet?lang=fr&p=frederic&n=d%2Bardenne&oc=0 (s.v. novembre 2014)

Paul Delforge