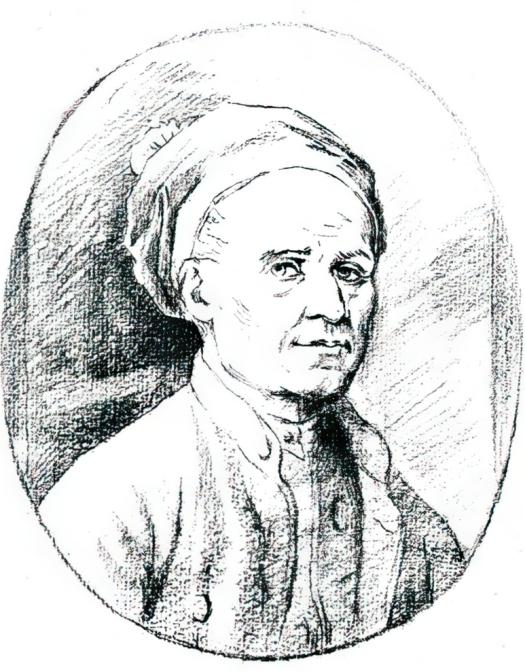

Franquinet François

Socio-économique, Entreprise

Verviers 05/09/1671, Verviers 19/11/1754

Entre 1730 et sa disparition, en 1754, François Franquinet a réussi à tirer le profit le plus considérable de ses activités dans le commerce, puis l’industrie de la laine, atteignant des montants exceptionnels vers 1750. Habile négociateur, banquier, commerçant, entrepreneur, il était devenu la plus grosse fortune de l’est du pays wallon. Venu de Sedan visiter les fabriques de Liège et de Limbourg, Abraham Poupart note à son arrivée à Verviers en 1755 : « François Franquinet, le père, qui vient de mourir, a laissé environ trois millions de livres tournois (2.400.000 florins brabant) à deux fils qui continuent la fabrique et ont plus de 100 métiers de drap » (Gatot).

Originaire de Wegnez, la famille Franquinet s’est établie à Verviers dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Banquier et marchand, Lambert Franquinet-Hacray dispose d’une importante fortune que ses fils vont faire fructifier. Dès le début du XVIIIe siècle, on constate que Lambert, Jean, Henri, Thomas et François sont très actifs dans le commerce des laines d’Espagne. Grâce à la fortune paternelle, François Franquinet brasse des affaires à une hauteur que peu de concurrents peuvent atteindre. Il achète des laines brutes d’Espagne, les fournit aux fabricants ou à ses propres façonniers qui lui remettent des draps tissés. Disposant ainsi de draps qu’il peut vendre sur le marché, en même temps qu’il y achète la laine brute, Franquinet exerce – comme son père – des activités bancaires importantes à partir des lettres de change.

On admet généralement que ce n’est qu’à partir de 1754, soit à la mort de François Franquinet, que cette famille commence à investir son capital accumulé par les activités commerciales dans l’industrie proprement dite. Il semble pourtant que, dès 1730, sous la direction de Jean et de François Franquinet, étaient réalisées des finitions ou des préparations propres aux grands fabricants : ces opérations se faisaient dans les bâtiments situés dans le duché de Limbourg et qui étaient leurs propriétés. Le changement de statut des Pays-Bas en 1715 n’avait donc pas modifier leur commerce. Au contraire. En étant installés à Verviers, en principauté de Liège, et disposant de quelques ateliers de l’autre côté de la Vesdre, du côté du duché de Limbourg et par conséquent des Pays-Bas, les Franquinet tirent aisément avantage de leur situation frontalière particulière. Ainsi François y possède-t-il une foulerie, une teinturerie, des rames et des presses. À son décès, une centaine de métiers tournaient à son service, produisant 5.200 pièces de draps par an.

Bourgmestre de Verviers élu en 1721, conseiller ou commissaire à plusieurs reprises (1706, 1723, 1741), François Franquinet a été désigné à sa demande directeur des Orphelins (1718). Mambour de l’hôpital des malades et de celui « des vieilles gens », celui qui était l’une des plus grosses fortunes de la place de Verviers faisait preuve d’une grande générosité envers les nécessiteux et les œuvres religieuses. Quant à ses enfants, il en marie une partie, de manière « stratégique », aux Simonis, de Biolley et autres Cornet, soit les familles des autres notables les plus importants de la cité lainière. La dynastie Franquinet disparaît au début du XIXe siècle. L’ensemble des outils et de la fortune est passée dans d’autres mains. Aujourd’hui, même la maison en colombage construite au XVIIe siècle et que François Franquinet habitait au 86 de la rue des Raines a perdu sa référence au commerçant de la laine, puisque, rachetée en 1804 par le menuisier Lambrette, elle porte le surnom de « maison Lambrette ».

Sources

Paul BERTHOLET, « L’étonnante fortune du marchand-drapier verviétois, François Franquinet (1671-1754) », Bulletin de la Société Verviétoise d’Archéologie et d’His¬toire, 61, 1980, p. 137-173.

Gérard GATOT, Les draps de Sedan (1646-1870), Paris, Éditions de l’EHESS et Terres Ardennaises, 1998, p. 25-43

http://gw.geneanet.org/coste49?lang=fr;pz=pierre+emile+lucien;nz=coste;ocz=0;p=lambert;n=franquinet (s.v. novembre 2014)

Paul Delforge

Franquinet Lambert

Socio-économique, Entreprise

Ensival 02/11/1634, Verviers 21/01/1724

Originaire de Wegnez, la famille Franquinet s’était établie à Ensival, avant que Lambert Franquinet-Hacray ne s’installe à Verviers dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. À Ensival, dont il sera le bourgmestre, Lambert est actif dans le commerce et la fabrique du textile, davantage dans la première que dans la seconde, même s’il dispose de parts dans une foulerie dès 1659. Banquier et marchand, propriétaires d’immeubles et de terrains, ses activités sont peu connues dans le détail. Mais il semble que Lambert Franquinet se contente d’organiser le commerce de la laine, disposant de commissionnaires notamment en Espagne pour l’achat des laines du nouveau monde.

Il jouit d’une importante fortune que favorise son installation à la frontière du duché de Limbourg (Pays-Bas espagnols) et de la principauté de Liège. Cette aisance financière lui permet de marier ses enfants à la famille Pirons, elle-même apparentée aux Hauzeur et Bertrand Louys ; au XVIIIe siècle, des mariages « stratégiques » uniront ses enfants et petits-enfants aux Simonis, de Biolley et autres Cornet, soit les familles des notables les plus importants de la cité lainière. Parmi ses fils, Lambert (1667-1737) deviendra seigneur de Grand-Rechain, Jean, Thomas et surtout François deviendront d’importants commerçants enrichis par leurs activités dans le secteur de la laine.

Sources

Paul BERTHOLET, « L’étonnante fortune du marchand-drapier verviétois, François Franquinet (1671-1754) », Bulletin de la Société Verviétoise d’Archéologie et d’His¬toire, 61, 1980, p. 137-173.

http://gw.geneanet.org/coste49?lang=fr;pz=pierre+emile+lucien;nz=coste;ocz=0;p=lambert;n=franquinet (s.v. novembre 2014)

Paul Delforge

François Frédéric

Politique

Jette 22/10/1932, 27/11/2017

Député wallon : 1974-1977 ; 1980-1981

Journaliste politique, commentateur dans la presse écrite puis à la radio, pionnier de la télévision dans les années soixante, personnalité médiatique, Frédéric François décide en 1974 de passer de l’autre côté du micro. Candidat PSC à la Chambre dans l’arrondissement de Huy-Waremme, il ne convainc pas l’électeur mais est repêché par son parti qui le désigne sénateur provincial (1974-1977). Quand il entre au Sénat, il fait partie d’une majorité sociale-chrétienne libérale dirigée par Leo Tindemans, qui s’ouvre en juin au Rassemblement wallon. Durant l’été, l’un de ses premiers votes porte sur la régionalisation préparatoire du duo Perin-Vandekerckhove (1er août 1974). Membre de droit du Conseil régional wallon provisoire (1974-1977), le nouveau sénateur remplit les fonctions de secrétaire du bureau en tant que plus jeune élu de l’assemblée lors de la séance d’installation du Conseil (Namur, 26 novembre). L’assemblée le confirme dans cette fonction de secrétaire qu’il exerce jusqu’en novembre 1975, moment où il remplace Robert Conrotte en tant que premier vice-président du Conseil régional wallon.

Élu député de l’arrondissement de Huy-Waremme en 1977 et 1978, il vote les lois d’août 1980 concrétisant partiellement l’article 107quater de la Constitution et, dès le 15 octobre, Frédéric François siège au sein du nouveau Conseil régional wallon, établi provisoirement à Wépion (1980-1981). En mars 1980, il a été désigné par le PSC comme délégué au Conseil économique régional de Wallonie, dont il est membre du Bureau (1980-1983).

En novembre 1981 et en octobre 1985, c’est comme sénateur provincial de Liège que le PSC « repêche » l’ancien journaliste et lui permet de siéger dans la seule Haute Assemblée. Se déclarant déçu par l’absence de participation des parlementaires à la décision politique, le journaliste politique rentre à la RTB en 1987, où il retrouve le même poste de secrétaire de rédaction, mais à l’information internationale. En 1997, il cesse ses activités professionnelles mais ne change pas d’horizon. En 1998, il publie chez Labor un livre sur la crise du PSC et, en 2006, il livre ses mémoires chez Luc Pire.

Sources

Cfr Encyclopédie du Mouvement wallon, Parlementaires et ministres de la Wallonie (1974-2009), t. IV, Namur, Institut Destrée, 2010, p. 254-255

Mandats politiques

Sénateur provincial de Liège (1974-1977)

Membre du Conseil régional wallon provisoire (1974-1977)

Député (1977-1981)

Membre du Conseil régional wallon (1980-1981)

Sénateur provincial de Liège (1981-1987)

Fourmennois Gabriel

Culture, Littérature

Tournai vers 1550, Provinces-Unies XVIIe siècle

Cet écrivain et poète originaire de Tournai reste plongé dans les brumes de l’histoire. Les éléments biographiques le concernant sont rares et se limitent souvent à l’évocation de ces écrits. Aucun d’eux n’émerge véritablement hormis le fait que Fourmennois a été le traducteur en langue française du Wilhelmus, chant qui deviendra, en 1932, l’hymne national des Pays-Bas.

Sa participation aux troubles qui agitent les Pays-Bas sous le règne de Philippe II conduit très vraisemblablement ce Tournaisien réformé à chercher refuge dans les provinces du Nord ; certaines sources rapportent qu’il est au service du Prince d’Orange entre 1572 et 1574. Au nom de Fourmennois sont associés des ouvrages qui en font un poète, un historien voire un conseiller des princes, non en raison de la longueur de leur titre, mais bien de leurs contenus, lesquels sont mis en forme de chansons ou de sonnets.

Avec son titre à rallonge (la version reprise ci-dessous est réduite…) paru en 1601, son Harangue… est une espèce de roman moral et politique, versifié, à l’usage des grands de ce monde. Elle est parfois citée parce que certains critiques littéraires ont cru y voir une source d’inspiration pour le célèbre Jean de La Fontaine. Mais c’est sa traduction du Wilhelmus qui retient le plus l’attention. De nombreuses chansons sont créées au XVIe siècle comme signe de ralliement et de courage dans les camps qui s’affrontent alors. Mais la première chanson animée par l’amour de la patrie, la dévotion et la foi, sorte de chant de guerre, remonte à 1568, quand Marnix de Sainte-Aldegonde compose le Wilhelmus van Nassau, pour son ami Guillaume d’Orange et, par conséquent contre Philippe II d’Espagne. Dès le début des années 1570, Fourmennois qui appartient alors à l’armée du prince d’Orange, traduit la chanson en français, version qui sera retrouvée bien plus tard, en 1805, et dont on se souviendra lorsque le Wilhelmus devient l’hymne national des Pays-Bas en 1932.

Sources

Joseph HOYOIS, Les Lettres Tournaisiennes, Un coin de l’histoire littéraire belge, Gand, 1893, p. 143-146

Henri HELBIG, dans Biographie nationale, t.7, col. 217

Philippe DENIS (dir.), Protestantisme aux frontières : la réforme dans le duché de Limbourg et dans la principauté de Liège, 1985

Les églises wallonnes des Pays-Bas, Amsterdam, 1963

Œuvres principales

Discours touchant la meurtre, commis en la personne de Monseigneur le Prince d’Orange: avec la derniere deliberation et mort de Madame la Princesse : Avec la joyeuse Entree de Monseigneur le Duc de Brabant et quelques autres traictez, : le tout en 6 Chansons, 1582

Harangue descriptive au livre doré de Marc-Aurèle empereur, d’un paysant de rivages du Danube, appelé Milène, laquelle il fit en plain sénat dans Rome, remonstrant les grandes exactions et tirannies que les censeurs Romains faisoyent en son pays. — Cette tirannie romaine est un vray miroir pour présenter à nos yeux la cruauté des Espagnols d’aujourd’hui exercée, et de beaucoup redoublée, tant contre les Indiens, que en ces Pays-Bas. Ores que ceste harangue soit d’un homme payen, si est-elle très notable à tous chrétiens, spécialement aux rois, princes, gouverneurs, et tous hommes qui sont en quelque charge en dignité de judicative, si n’est moins profitable et admirable pour un chacun en particulier. — Nouvellement mis en vers par Gabriel Fourmennois, Tournisien (…), Utrecht, 1601

L’histoire de Tobit, représentée par personnages en forme de tragicomédie, Utrecht, 1601

Advis familiers, proposez par un Zelateur de la prosperité des Païs-bas: Sur le bruit d’une treve ou paix, proposée par le roy d’Espaigne aux seigneurs Estats des Provinces-unies par voye de l’archiduc Albert d’Austriche son beau frere, gouverneur des Païs-bas, l’an 1607, 1608

Paul Delforge

Forir Henri

Culture, Lettres wallonnes

Herstal 20 ou 21/11/1784, Liège 11/04/1862

La pratique des parlers wallons traverse le temps et trouve, de manière ponctuelle, des interprètes qui se distinguent et marquent leur époque, parfois même restent des références historiques. Dans les années 1830-1840, Liège connaît une sorte de renaissance. Parmi ses acteurs figure Henri Forir dont le rôle de pionnier est souligné par tous les auteurs, et pas seulement parce qu’il fut le premier président de la Société liégeoise de littérature wallonne.

Pourtant, son profil professionnel n’oriente guère Forir vers les lettres wallonnes. Dans son métier de géomètre, il est davantage occupé par les chiffres. Ce fils de cordonnier a fait l’École centrale du Département de l’Ourthe (1799-1802), puisque la principauté de Liège dans laquelle il était né s’était transformée, pour partie, en ce petit département de la république française quand Forir avait 11 ans. Toujours sous le régime français, Forir est occupé au Cadastre comme géomètre (1805-1808), avant de devenir professeur de mathématiques dans divers collèges et athénées (Eupen, Verviers), étant notamment nommé « principal » au collège de Hasselt sous le régime « hollandais » (1813). En 1817, il était appelé au Collège, puis à l’Athénée de Liège mis en place sous le régime belge ; il publie plusieurs manuels pour faciliter l’apprentissage des maths.

Au-delà de ces changements politiques, Forir est resté fidèle au wallon ; comme beaucoup d’autres, il entendait qu’il était pratiqué dans la vie quotidienne, mais lui va s’appliquer à l’écrire et même à en faire un Dictionnaire liégeois-français. Il en rassemble en tout cas nombre de matériaux et c’est à titre posthume que paraîtront deux fort volumes en 1866 et 1874.

Avant même l’exercice philologique, Forir avait relancé une production littéraire quelque peu éteinte, en remportant un vif succès avec Li k'tapé manèdje, satire truculente renouant avec les paskèye traditionnelles (1836). Moins de dix ans plus tard, les Blouwètes lîdjwèses (1845) confirmaient son talent sous la forme d’un recueil de chansons. Comme son Suplumint (1853) renforce son aura, c’est tout naturellement vers Henri Forir que l’on se tourne lorsque les fondateurs de la Société liégeoise de littérature wallonne cherchent leur premier président (1856). S’il accepte la fonction, Forir est rapidement en désaccord sur un point essentiel : lui est un farouche partisan d’une orthographe phonétique ; mais constatant que les partisans de son point de vue ne sont pas majoritaires, il préfère abandonner à d’autres la présidence de la Société après quelques mois.

Sources

Albert MAQUET, dans La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. II, p. 467 ; t. III, p. 239

Histoire de la Wallonie (L. GENICOT dir.), Toulouse, 1973, p. 403

Maurice PIRON, Anthologie de la littérature dialectale de Wallonie, poètes et prosateurs, Liège (Mardaga), 1979, p. 103

Musée des Beaux-Arts, Exposition Le romantisme au pays de Liège, Liège, 10 septembre-31 octobre 1955, Liège (G. Thone), s.d., p. 67-69

Antoine-Gabriel BECDELIEVRE, Biographie liégeoise…, t. II, p. 808

Charles DEFRECHEUX, Joseph DEFRECHEUX, Charles GOTHIER, Anthologie des poètes wallons (…), Liège, Gothier, 1895, p. 17-19

Paul Delforge

Fiévez Amé (ou Aimé-Joseph)

Militaires

Calonne 7/03/1891, tué sur le front à Steenstrate, près de la ville d’Ypres, 26/03/1917

Le bilan humain de la Première Guerre mondiale est particulièrement saisissant : quel que soit le camp des belligérants, on dénombre 18,5 millions de morts, civils et militaires confondus et plus de 21 millions de soldats blessés. Près de 2% de la population de tous les États en guerre ont disparu entre 1914 et 1918. En Belgique, c’est près de 1,5% de la population de 1914 qui a disparu quand est annoncé l’Armistice. Aux 62.000 victimes civiles s’ajoutent près de 43.000 soldats tués et des milliers de blessés. Partout dans les villages, des centaines de monuments rendent hommage aux disparus, de façon discrète ou de manière plus ostensible.

Inaugurée le 11 novembre 1922, la tombe du soldat inconnu – qui se trouve au pied de la colonne du Congrès, à Bruxelles – symbolise l’hommage de toute la Belgique aux soldats tués. En Wallonie, il n’existe pas de « monument concurrentiel », tandis qu’à Dixmude a été élevée la Tour de l’Yser, inaugurée en août 1930, pour commémorer la paix en Europe, tout en rendant hommage aux victimes flamandes de la Grande Guerre.

Dès l’entame de sa construction en 1928, la Tour de l’Yser est devenue le lieu de pèlerinage du Mouvement flamand. À partir de 1932, la crypte de la Tour accueille, à côté de six cercueils individuels de soldats flamands, celui contenant les corps de trois soldats retrouvés sur le champ de bataille de Steenstrate ; les corps du caporal Fiévez et des frères Frans et Edward van Raemdonck sont à ce point imbriqués, affirme-t-on alors, qu’ils sont placés ensemble dans le même cercueil. Au fil du temps et d’hommages politiquement distincts, les frères van Raemdonck – proches du mouvement frontiste – deviennent le symbole des soldats flamands méprisés par les officiers francophones et sacrifiés en raison de leur incompréhension du sens des ordres qui leur étaient donnés en français.

Dès l’été 1917, nul n’ignore la présence du caporal wallon Amé Fiévez aux côtés des frères van Raemdonck. Originaire de la région d’Antoing, Fiévez avait 23 ans quand l’armée impériale viola les frontières des pays voisins. Derrière l’Yser, il a subi pendant des mois toutes les misères d’une guerre de tranchées qui n’en finit pas. Lors d’un assaut nocturne sur le Stampkot, dans la nuit du 25 au 26 mars 1917, Amé Fiévez est surpris dans son élan par une riposte allemande, en même temps que les frères van Raemdonck. Récupérées dans le no man’s land de la plaine de l’Yser, leurs dépouilles seront déplacées à plusieurs reprises : en 1924, ils sont enterrés ensemble dans le cimetière militaire de Westvleteren ; leurs trois noms figurent sur le monument de Steenstrate (1933) ; mais si officiellement le corps de Fiévez est resté au cimetière de Westvleteren, dans les faits, il a bien été transféré dans la crypte de l’Yzer en 1932.

En 1955, plusieurs articles de la presse francophone révèlent la situation, tandis que des descendants de la famille protestent contre le caractère illégal de la situation. Il faudra attendre les préparatifs des commémorations du centième anniversaire de la Grande Guerre pour que le caporal wallon Amé Fiévez bénéficie d’hommages personnalisés, tant à Dixmude qu’à Antoing. Il était l’un des 9.750.000 soldats tués durant la Première Guerre mondiale.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse, en particulier Le Soir, L’Avenir 24/03/2014

Maarten VAN GINDERACHTER, Raemdonck, dans Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, Lannoo, 1998, t. III, p. 2528-2529

Paul Delforge

Duvivier Jean

Culture, Sculpture

Liège 07/02/1687, Paris 30/04/1761

Paris se souvenait toujours de Jean Varin (1607-1672) lorsqu’un autre graveur de médailles wallon vient s’installer dans la capitale du royaume de France et réussit à s’y faire apprécier au point d’être choisi comme le graveur des médailles du roi et d’entrer à l’Académie royale de Peinture et de sculpture (1718).

Jean Duvivier avait sans doute hérité du savoir-faire paternel ; Gendulphe Duvivier était le graveur des cachets et de la vaisselle du prince-évêque de Liège. Très tôt initié aux techniques de la gravure mais aussi de la peinture qu’il affectionnait davantage, accueilli à l’Académie des Beaux-Arts de Paris où il se distingua par la qualité de ses dessins, Jean Duvivier ne peut concourir au Prix de Rome, étant considéré comme un « étranger » dans le pays de Louis XIV. Privé du voyage en Italie, il fera carrière à Paris.

Graveur de la vaisselle du roi, il fige le portrait du doyen des avocats du conseil de Paris dans une médaille qui est remarquée. Sa voie est toute tracée. Protégé par M. De Valdor, résident du prince-évêque de Liège près de la cour de France, Duvivier devient celui qui, le burin à la main, inscrit sous forme de médaille les événements importants des règnes de Louis XIV et de Louis XV : traités, batailles, épisodes de la vie du roi et de la famille royale, etc. Son dessin est sûr, grande est son inventivité. Sa production a été considérable, chacun souhaitant lui passer commande : ministres, cardinaux, municipalités, familles royales et princières en France comme à l’étranger. Parmi ses meilleures médailles, on cite volontiers celle de Pierre le Grand, offerte au tsar de passage à Paris, sans qu’il dût poser. Digne successeur de Varin, Duvivier restera en grâce, malgré une humeur difficile, jusqu’à son dernier souffle au point qu’à la question de son remplaçant, on répondait sans hésitation qu’il ne pourrait s’agir que d’un Liégeois (« Trouverons-nous un autre Liégeois pour cet emploi ? », surintendant des bâtiments Marigny).

Sources

Jacques STIENNON, dans La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. II, p. 291-292

Histoire de la Wallonie (L. GENICOT dir.), Toulouse, 1973, p. 307

Félix STAPPAERTS, dans Biographie nationale, t. 6, col. 383-391

Henry NOCQ, Les Duvivier (…). Essai d’un Catalogue de leurs œuvres précédé d’une notice biographique et bibliographique (…), Paris, Société de propagande des œuvres d’art, 1911

Duvivier de Streel Charles

Culture, Lettres wallonnes, Révolutions

Liège 05/11/1799, Liège 01 ou 18/02/1863

À la suite du parisien Pierre-Jean de Béranger, la mode est à la chanson dans la première moitié du XIXe siècle. Et comme en général ce qui vient de Paris plaît en pays wallon, le genre fait des émules, à Liège notamment, où l’abbé Charles Duvivier de Streel occupe une place toute particulière : sa célèbre chanson Li pantalon trawé (1838/1839) va traverser le temps. Ce sera le chef d’œuvre unique de cet ecclésiastique qui avait certes d’autres centres d’intérêt (comme l’enseignement), mais qui reste considéré comme un acteur important dans la résurgence des parlers wallons : son œuvre dialectale contribue à donner au wallon une nouvelle vitalité.

Appartenant à une ancienne famille hesbignonne anoblie par l’empereur Charles VI, il est né sous le régime français, a grandi sous le régime « hollandais », a fait ses études à Verviers, puis au petit Séminaire à Namur, et est ordonné prêtre en 1823. Professeur de grammaire au petit Séminaire à Liège et vicaire la paroisse de Saint-Jean-en-Isle quand se met en place la Belgique née des Journées de Septembre, il devient le curé de la paroisse Saint-Jean, à Liège, en 1834. En 1830, Duvivier avait clairement manifesté son hostilité au régime hollandais (notamment en créant en 1823 l’hebdomadaire Le Conservateur belge) ; durant les combats du quartier de Ste Walburge (30 septembre 1830), sa conduite « patriotique » lui vaudra la Croix de Fer (1835).

Durant cette époque agitée, la chanson est un genre fort pratiqué. À l’instar de Béranger, à Paris, quelques fables et paskeyes sont propices à un propos « politique » bien senti. En l’occurrence, en écrivant Li pantalon trawé, l’abbé Duvivier exprime principalement une sorte de « protestation résignée d’un homme du peuple emporté dans le tourbillon des guerres, successivement soldat de l’armée napoléonienne, puis des Hollandais, puis de la Révolution de 1830, pour se retrouver finalement, épuisé, meurtri, Gros-Jean comme devant face aux « Messieurs qui ont obtenu tous les postes » (Maquet). Le succès est au rendez-vous et Charles Duvivier va contribuer, surtout dans les années 1840, à la redynamisation de la pratique du wallon.

Fort de la notoriété acquise par cette seule chanson, « hymne (…) de la nostalgie poujadiste » selon l’expression de Daniel Droixe, Duvivier pouvait publier, en 1842, deux minces plaquettes y faisant explicitement référence : Quelques chansons wallonnes par l’auteur du Pantalon trawé et Poésies wallonnes par l’auteur du Pantalon trawé (1842). En diffusant des fables en wallon imitées de La Fontaine, il introduit un genre qui sera fort prisé et imité. Comme d’autres auteurs de son temps, il compose fables et chansons wallonnes qui paraissent dans des revues ou sous forme de petites plaquettes. Dans une certaine mesure, il est l’un des pionniers d’un mouvement de renaissance dialectale qui prendra ensuite des formes nouvelles avec notamment la Société de littérature wallonne (1856), dont Duvivier est l’un des fondateurs. Il prendra ses distances avec elle quand sera abordée la question relative à l’orthographe.

En dehors de son sacerdoce et de son goût pour l’écriture en wallon, celui qui fut fait « chevalier du Vivier de Streel » en 1841 s’intéressait aussi à l’archéologie, à la lexicologie, à la littérature et était un enseignant éclectique. Auteur de plusieurs ouvrages pédagogiques fort appréciés, il atteint un tirage d’un demi-million d’exemplaires pour son Syllabaire chrétien. Mais l’épopée sans panache de l’ancien grognard devenu patriote en 1830 est son œuvre maîtresse, chef d’œuvre de la chanson wallonne avant que ne surgisse Nicolas Defrecheux avec son Lèyîz-m’ plorer.

Sources

Maurice PIRON, dans La Vie wallonne, 1948, II, n°242, p. 113-124

Albert MAQUET, dans La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. II, p. 466

Alphonse LE ROY, dans Annuaire de la Société de littérature wallonne, 1864, t. 2, p. 95-98 (avec la bibliographie complète de son œuvre)

A. ALVIN, dans Biographie nationale, t. 6, col. 375-380

Daniel DROIXHE, Une Pasquèye istorique so tote li sinte botique. Le jubilé de 1846 à Liège selon Hasserz, chanteur de rues, p. 4, http://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/11530/1/HasserzBotique.pdf (s.v. décembre 2014)

Daniel DROIXHE, Lettres de Liège. Littérature wallonne, histoire et politique (1630-1870), s.l., Le Cri – ARLLFB, 2012, p. 80-128

Maurice PIRON, Anthologie de la littérature dialectale de Wallonie, poètes et prosateurs, Liège (Mardaga), 1979, p. 112

Xavier JANNE, Charles Duvivier de Streel, curé de St-Jean à Liège, pédagogue, littérateur et rénovateur des Lettres wallonnes, dans Bulletin de la Société verviétoise d’archéologie et d’histoire, 1946, t. 33/2, p. 43-45

Liste nominative de 1031 citoyens proposés pour la Croix de Fer par la Commission des récompenses honorifiques (p. 1-129) dans Bulletin officiel des lois et arrêtés royaux de Belgique, n°807, 1835, t. XI, p. 44-45

Paul Delforge

Duvivier Benjamin

Culture, Sculpture

Paris 05/11/1730, Paris 11/07/1819

Paris salua avec faveur le talent de Jean Varin (1607-1672) et de Jean Duvivier (1687-1761), et finit par croire qu’il n’y avait de bons graveurs de médailles qu’en pays de Liège. Fils de Jean Duvivier, Benjamin aurait pu être le troisième à ajouter son nom. Son talent était grand, mais les événements politiques en décidèrent autrement.

Père de 17 enfants, Jean Duvivier ne verra finalement grandir que trois d’entre eux, dont Benjamin, né à Paris où la famille était installée depuis longtemps déjà. De son père, il hérita du talent de graveur malgré les fortes préventions dont Jean Duvivier entourait son fils pour qu’il ne s’inscrive pas dans son sillon. Sans égaler le maître, Benjamin Duvivier conserva la confiance de la cour et poursuivit les travaux officiels d’une fonction qui lui permettrait de continuer à vivre au Louvre. En 1764, il devient Graveur du roi Louis XV et, dix ans plus tard, il achète la charge de graveur général des Monnaies, fonction qu’il exerce jusqu’en 1791. En 1774, année de l’accession au trône de Louis XVI, Benjamin Duvivier est admis à l’Académie royale de peinture et de sculpture.

Attentif aux événements importants du règne de Louis XV et Louis XVI, qu’il s’agisse de circonstances privées ou publiques, Benjamin Duvivier en représente un grand nombre sur ses médailles ; il s’intéresse aussi à ce qui se passe sur le continent américain et réalise notamment un portrait de George Washington. Comme son père, il est fortement sollicité pour la réalisation de portraits. Influencé par les idées nouvelles (il grave notamment une « Abolition des privilèges »), il perd sa charge de graveur général lorsque l’office des monnaies est supprimé (mai 1791). Il retrouve une place dans l’histoire de la médaille française sous l’Empire ; en 1806, la classe des Beaux-Arts de l’Institut le nomme dans la section de la gravure. Conscient de ses origines wallonnes, il rappellera explicitement sur une médaille dédiée à son père les origines liégeoises de la famille (1797).

Sources

Jacques STIENNON, dans La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. II, p. 291-292

Histoire de la Wallonie (L. GENICOT dir.), Toulouse, 1973, p. 307

Henry NOCQ, Les Duvivier (…). Essai d’un Catalogue de leurs œuvres précédé d’une notice biographique et bibliographique (…), Paris, Société de propagande des œuvres d’art, 1911

Félix STAPPAERTS, dans Biographie nationale, t. 6, col. 383-391

http://data.bnf.fr/14954075/pierre_simon_benjamin_duvivier/ (s.v. novembre 2014)

Dufrane Joseph

Culture, Lettres wallonnes, Littérature

Frameries 23/12/1833, Mons 16/12/1906

Écrivain dialectal, l’industriel Joseph Dufrane qui est généralement mieux connu sous son pseudonyme de Bosquétia, est considéré comme le « fondateur de la littérature dialectale du Borinage » (Maurice Piron).

À Frameries, au lendemain des journées de Septembre 1830, la famille Dufrane est bien connue. François-Joseph y est négociant, clerc laïque, et père d’une famille de six enfants, dont Joseph semble l’aîné. Il marche dans les pas de son paternel et devient un directeur de charbonnages prospère. Dans sa localité de Frameries, il s’est présenté au vote des électeurs censitaires et il a été élu conseiller communal à la fin des années 1860. Joseph Dufrane est un bourgeois aisé qui aime se divertir : artiste aux multiples facettes, pianiste, chef de la Ducale fanfare créée par son père, le musicien est chansonnier et compositeur. À Bruxelles où il s’est installé vers 1875 pour raisons professionnelles, il ressent le besoin de se consacrer davantage aux lettres wallonnes.

Reprenant à son compte l’initiative d’un Armonaque borain, il rédige une série de textes – humoristiques, facétieux, etc. – et publie trois livraisons de l’Armonaque entre 1880 et 1882. Répondant à l’invitation de son frère cadet, Jules Dufrane-Friart qui, entre autres activités, est imprimeur, il devient le rédacteur en chef d’un nouveau journal, Tambour battant, en 1885, aux idées libérales démocratiques et anticléricales. Dans cette feuille destinée à la classe ouvrière, Joseph Dufrane mêle aux idées politiques son humour potache, voire graveleux, ce qui contraint à la cessation du journal (1888) ; il réédite alors son Armonaque (1889-1890). Mais en signant du pseudonyme de Bosquètia (écureuil) les articles du Tambour battant, Dufrane s’est fait une place dans le Borinage, ainsi que dans les milieux wallons.

En 1886, il avait fait imprimer ses Essais de littérature boraine, composés principalement de chansons et de fables. On y retrouve En’ c’èst nî co Fram’rîye qui est déjà considéré comme l’hymne de Frameries et de sa région. Cette chanson qui donne ses lettres de noblesse au wallon borain, Joseph Dufrane l’a composée en 1879 et il l’a interprétée pour la première fois au piano, en juillet, lors de la ducasse, sur un air emprunté à Béranger. Elle était parue pour la première fois dans les pages du premier volume de l’Armonaque borain. On rencontre encore Dufrane chroniqueur dans l’hebdomadaire La Gazette du Borinage (1888-1891), en vers et en prose.

À la fin des années 1880, Dufrane se met encore à adapter en borain les fables de La Fontaine et des pièces de Molière, qui sont fort appréciées. Son Cocu imaginaire ainsi que les « traductions » du Médecin malgré lui et du Misanthrope (L’hurson, 1907) connaissent un vrai succès populaire. Maître du vaudeville, il crée ensuite des œuvres originales, tant en prose que sous forme de chansons en opérettes ou de pièces de théâtre. Après son décès, survenu en 1906, son fils Louis entreprend de rassembler toute la production de son père et de la publier en trois volumes (1908).

Sources

Maurice PIRON, Anthologie de la littérature dialectale de Wallonie, poètes et prosateurs, Liège (Mardaga), 1979, p. 206

Wallonia, 1909, t. XVII, p. 103-106 ; 1913, t. XXI, 1913, p. 622

http://www.frameries.be/Loisirs/histoire/personnages-celebres-1/joseph-dufrane (s.v. septembre 2014)

Robert WANGERMEE (dir.), Dictionnaire de la chanson en Wallonie et à Bruxelles, Liège, Mardaga, 1995, p. 84-85

Alain JOURET, Jules Dufrane, dans Nouvelle Biographie nationale, t. VI, p. 181

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. II, p. 471, 487

150ème anniversaire de Bosquetia (Joseph Dufrane) né à Frameries, le 23 décembre 1833 : manifestations commémoratives 1982-1983, Frameries, 1984, 3 tomes

Oeuvres principales

En’ c’èst nî co Fram’rîye paru dans Armonaque borain, 1880, p. 20 et dans Essais de littérature boraine, Frameries, 1886, p. 27-29.

Armonaque borain, 1880, 1881 et 1882

Essais de littérature boraine, 1886

Œuvres choisies, 1892

Pierrot vet co !, 1907

Les Deux djaloux, 1907

El Cron Saudart, autremeint dèt l'volontaire dè dix-huit ceint treinte, 1907

Deux cos pou n'pouillette, 1907

El Testameint, 1907

El Mèdecin maugré lè, 1907

L’hurson, 1907

Les Tois swhaits (opérette), 1908

El Parvenu, 1908

C’est l’Diape !, 1908

Les bottes Bastien, 1908

Paul Delforge