Paul Delforge

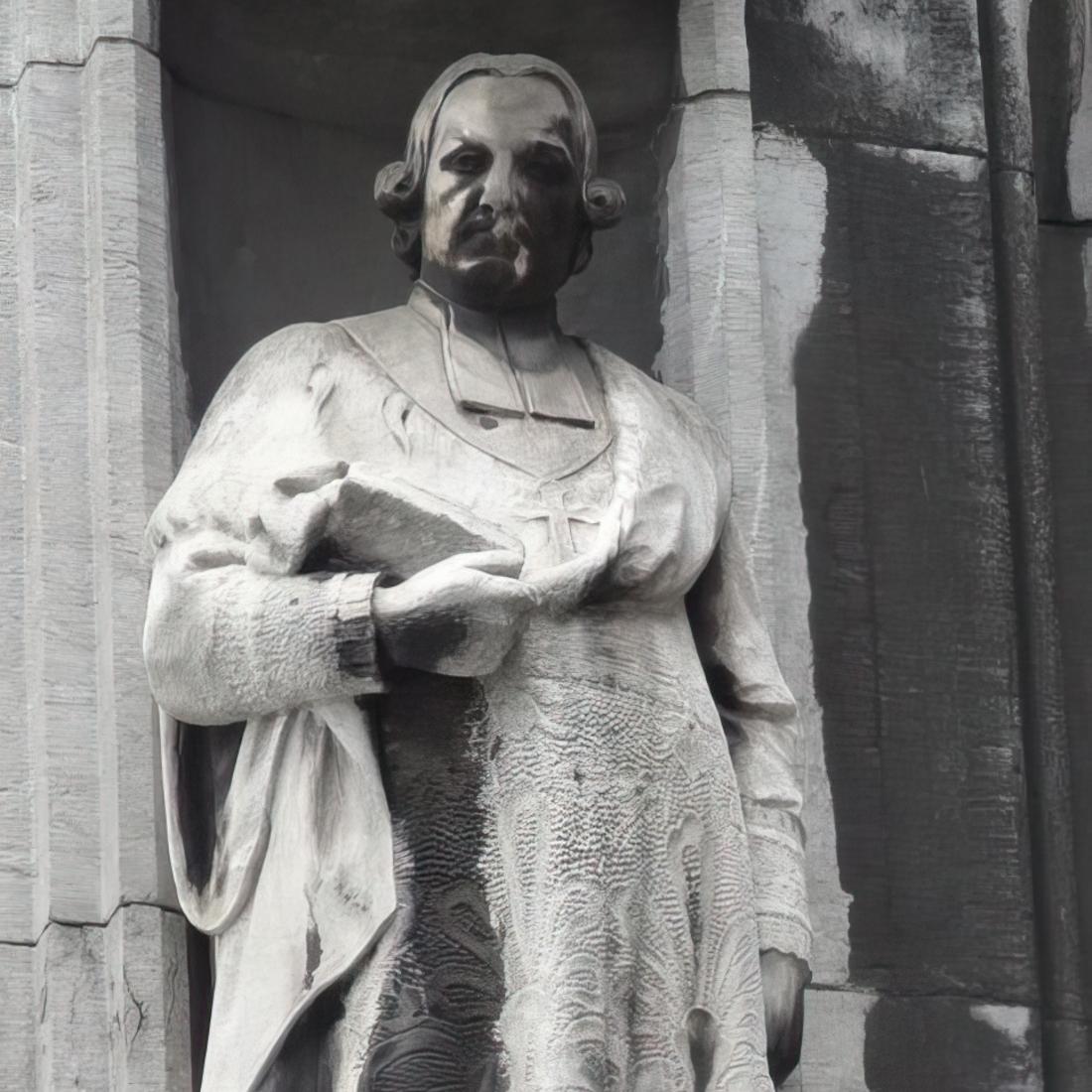

Statue Jean CHAPEAVILLE

Au milieu du XIXe siècle, afin de doter l’institution provinciale de Liège de bâtiments dignes de ce niveau de pouvoir, d’importants travaux sont entrepris autour de l’ancien palais des princes-évêques. Propriétaire des lieux (1844), l’État belge retient le projet du jeune architecte Jean-Charles Delsaux (1850) et lui confie la mission de réaliser la toute nouvelle aile, en style néo-gothique, sur le côté occidental du Palais.

Face à la place Notger, Delsaux (1821-1893) achève l’essentiel du chantier en 1853, mais des raisons financières l’empêchent de réaliser la décoration historiée qu’il a prévue pour la façade du nouveau palais provincial. Vingt-cinq ans plus tard, le gouverneur Jean-Charles de Luesemans prend l’avis d’une commission pour déterminer les sujets et les personnes les plus dignes d’illustrer le passé de « la Nation liégeoise ».

Placés sous la responsabilité de l’architecte Lambert Noppius (1827-1889), une douzaine de sculpteurs vont travailler d’arrache-pied, de 1877 à 1884, pour réaliser 42 statues et 79 bas-reliefs. Dès la mi-octobre 1880, 27 des 42 statues sont achevées, validées par la Commission et mises à leur emplacement respectif. Celle de Chapeaville est parmi celles-ci.

Située entre Lambert Lombard et François Borset, la statue de Jean Chapeaville est l’une des 42 personnalités retenues. De facture sérieuse, elle a été réalisée avec un souci d'art et de différenciation ; le visage présente des similitudes avec le peu de documents que l’on a conservés. Sur la façade du marteau de droite du palais provincial, dans la partie supérieure des colonnes d’angle, Jean Chapeaville (1551-1617) a été représenté, livres en mains, par le sculpteur Mathieu de Tombay qui signe cinq des 121 figures liégeoises.

Chanoine de la cathédrale Saint-Lambert depuis 1587, Jean Chapeaville était une personnalité proche des princes-évêques Ernest puis Ferdinand de Bavière, dont il a été le vicaire général. Premier directeur du Grand Séminaire de Liège créé en 1592, il est aussi considéré comme le fondateur de l’historiographie moderne liégeoise.

okQuant au sculpteur Mathieu de Tombay qui signe cette statue, il est le frère d’Alphonse qui est le plus connu de cette famille liégeoise de sculpteurs, et qui travaille aussi sur le chantier du palais provincial. Ce Mathieu de Tombay est souvent confondu avec son grand-père, son parfait homonyme, voire totalement ignoré.

Source:

Julie GODINAS, Le palais de Liège, Namur, Institut du Patrimoine wallon, 2008, p. 100

http://www.chokier.com/FILES/PALAIS/PalaisDeLiege-Masy.html

Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 350

La Meuse, 2 octobre 1880

façade du Palais provincial, face à la place Notger - 4000 Liège

Statue de Jean Chapeaville, réalisée par Mathieu de Tombay, c. 15 octobre 1880.

Paul Delforge

Paul Delforge-Diffusion Institut Destrée-Sofam

Statue Berthe

Au milieu du XIXe siècle, afin de doter l’institution provinciale de Liège d’un bâtiment digne de ce niveau de pouvoir, d’importants travaux sont entrepris autour de l’ancien palais des princes-évêques. Propriétaire des lieux (1844), l’État belge retient le projet du jeune architecte Jean-Charles Delsaux (1850) et lui confie la mission de réaliser la toute nouvelle aile, en style néo-gothique, sur le côté occidental du Palais. Face à la place Notger, Delsaux (1821-1893) achève l’essentiel du chantier en 1853, mais des raisons financières l’empêchent de réaliser la décoration historiée qu’il a prévue pour la façade du nouveau palais provincial. Vingt-cinq ans plus tard, le gouverneur Jean-Charles de Luesemans prend l’avis d’une commission pour déterminer les sujets et les personnes les plus dignes d’illustrer le passé de « la Nation liégeoise ». Placés sous la responsabilité de l’architecte Lambert Noppius (1827-1889), une douzaine de sculpteurs vont travailler d’arrache-pied, de 1877 à 1884, pour réaliser 42 statues et 79 bas-reliefs. Dès la mi-octobre 1880, 27 des 42 statues sont achevées, validées par la Commission et mises à leur emplacement respectif. Celle de Berthe est parmi celles-ci.

Membre de cette équipe, Léon Mignon (1847-1898) va réaliser quatre des 42 statues et représenter deux scènes historiques (La bataille de Steppes et L’institution de la Fête-Dieu). De retour d’un séjour de plusieurs mois à Rome, Léon Mignon s’est installé à Paris ; rentrant à Liège de temps à autre, il apporte sa contribution au chantier de décoration du Palais provincial. C’est aussi durant cette période qui va de 1876 à 1884 que l’artiste réalise ses œuvres majeures, celles qui lui assurent en tout cas une réelle notoriété : Li Toré et son vis-à-vis Le Bœuf de labour au repos.

Réalisée en pierre durant la même période, sa statue de la mère de Charlemagne (c. 720 – 783) ne ressemble en rien aux « monuments » que la ville de Liège implante aux Terrasses.

Sa représentation de Berthe, l’épouse de Pépin le Bref, semble s’inspirer très fortement du gisant de la dame franque de la basilique Saint-Denis à Paris ; par contre, il est loin de la statue qu’Eugène Oudiné (1810-1887) a inaugurée dans la galerie des reines de France et femmes illustres du Jardin du Luxembourg, à Paris. Sans faire allusion au surnom « au Grand Pied » de l’aristocrate franque devenue reine, Mignon lui donne une apparence simple, en insistant sur les signes distinctifs de son pouvoir. La particularité la plus manifeste de cette statue réside dans le fait qu’il s’agit de l’une des deux seules femmes représentées sur la façade du Palais provincial de Liège. Berthe et Gertrude de Moha sont bien seules face à 40 autres hauts personnages historiques masculins. Située entre Charlemagne et Godefroid de Bouillon, la statue de Berthe est placée à l’extrême droite du péristyle, sur la partie supérieure ; elle se situe au-dessus de la statue d’Erard de la Marck.

Elle témoigne aussi que Léon Mignon (1847-1898) n’est pas qu’un sculpteur animalier, même si son œuvre la plus connue à Liège reste Li Toré. Bénéficiaire d’une bourse de la Fondation Darchis, cet élève studieux de l’Académie des Beaux-Arts de Liège, qui fréquentait depuis son plus jeune âge l’atelier de Léopold Noppius, avait trouvé l’inspiration en Italie (1872-1876). Médaille d’or au salon de Paris en 1880 pour son taureau, il s’était installé dans la capitale française (1876-1884), avant d’être contraint à habiter Bruxelles pour pouvoir exécuter des commandes officielles du gouvernement : c’est l’époque de ses bustes, mais aussi de la statue équestre de Léopold II particulièrement remarquable, d’une série de bas-reliefs pour le Musée d’Art moderne de Bruxelles et le Musée des Beaux-Arts d’Anvers, ainsi que d’une Lady Godiva, sa dernière œuvre.

Julie GODINAS, Le palais de Liège, Namur, Institut du Patrimoine wallon, 2008, p. 89

http://www.chokier.com/FILES/PALAIS/PalaisDeLiege-Masy.html

Michel Péters sur http://fr.slideshare.net/guest78f5a/petit-historique-de-la-sainttor-des-tudiants-ligeois (s.v. août 2013)

Hugo LETTENS, Léon Mignon, dans Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 504-508

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. II, p. 231

Musée en plein air du Sart Tilman, Art&Fact asbl, Parcours d’art public. Ville de Liège, Liège, échevinat de l’Environnement et Musée en plein air du Sart Tilman, 1996

La Meuse, 2 octobre 1880

Façade du Palais provincial, face à la place Notger

4000 Liège

Paul Delforge

Statue François-Charles de VELBRÜCK

Statue du prince-évêque Fr-Ch. de Velbrück, réalisée par Léon Mignon, c. 15 octobre 1880.

Au milieu du XIXe siècle, afin de doter l’institution provinciale de Liège d’un bâtiment digne de ce niveau de pouvoir, d’importants travaux sont entrepris autour de l’ancien palais des princes-évêques. Propriétaire des lieux (1844), l’État belge retient le projet du jeune architecte Jean-Charles Delsaux (1850) et lui confie la mission de réaliser la toute nouvelle aile, en style néo-gothique, sur le côté occidental du Palais. Face à la place Notger, Delsaux (1821-1893) achève l’essentiel du chantier en 1853, mais des raisons financières l’empêchent de réaliser la décoration historiée qu’il a prévue pour la façade du nouveau palais provincial. Vingt-cinq ans plus tard, le gouverneur Jean-Charles de Luesemans prend l’avis d’une commission pour déterminer les sujets et les personnes les plus dignes d’illustrer le passé de « la Nation liégeoise ». Placés sous la responsabilité de l’architecte Lambert Noppius (1827-1889), une douzaine de sculpteurs vont travailler d’arrache-pied, de 1877 à 1884, pour réaliser 42 statues et 79 bas-reliefs qui racontent l’histoire de la principauté de Liège. Dès la mi-octobre 1880, 27 des 42 statues sont achevées, validées par la Commission et mises à leur emplacement respectif. Celle de Velbrück est parmi celles-ci.

Membre de cette équipe, Léon Mignon (Liège 1847 – Schaerbeek 1898) va réaliser quatre des 42 statues et représenter deux scènes historiques (La bataille de Steppes et L’institution de la Fête-Dieu). De retour d’un séjour de plusieurs mois à Rome, Léon Mignon s’est installé à Paris ; rentrant à Liège de temps à autre, il apporte sa contribution au chantier de décoration du Palais provincial. C’est aussi durant cette période qui va de 1876 à 1884 que l’artiste réalise ses œuvres majeures, celles qui lui assurent en tout cas une réelle notoriété : Li Toré et son vis-à-vis Le Bœuf de labour au repos.

Réalisée en pierre durant la même période, sa statue du prince-évêque Velbrück (Düsseldorf 1719 – Tongres 1784). Située juste à côté de la statue de Saint-Hubert, celle de Velbrück est à l’extrême-droite du péristyle, sur la partie inférieure, dans l’angle de retrait. Initialement réservée à des personnalités du Moyen Âge (pour éviter des polémiques), la façade du Palais provincial réserve quelques exceptions : décédé moins d’un siècle avant le chantier de décoration, François-Charles Velbrück est le plus « récent » d’entre tous et son règne est considéré unanimement comme l’un des plus remarquables de l’histoire de la principauté. Cette unanimité n’était guère rencontrée pour un personnage comme Sébastien Laruelle, dont la statue était initialement prévue à l’endroit où se trouve désormais Velbrück Contrairement au projet de décoration initial, aucune statue ne sera d’ailleurs consacrée à Laruelle, mais un bas-relief – placé juste à côté de Velbrück – évoque l’assassinat du bourgmestre de Liège.

Chanoine de la Cathédrale Saint-Lambert dès les années 1730, François-Charles de Velbrück est venu habiter Liège à partir de 1745 ; il entre alors dans le Conseil privé du prince-évêque. En l’absence de Jean-Théodore de Bavière, il s’occupe de la direction des affaires liégeoises et, jouissant de l’appui des « Français », est même pressenti à sa succession en 1763. Fin diplomate et ecclésiastique apprécié, Velbrück devra patienter : ce n’est qu’en 1772 qu’à l’unanimité du chapitre, il est élu prince-évêque de Liège (1772-1784). Chacun s’accorde à reconnaître que son règne a été remarquable et profitable à l’évolution des idées, du commerce et de l’industrie, ainsi que de la santé et de l’instruction. Le contraste avec son successeur accentue encore l’image positive de ce grand protecteur des artistes, ouvert aux idées nouvelles, qui permit la création de la Société d’Émulation, de la Société littéraire, des Académies et des Écoles. Mis à part le mausolée Velbrück, œuvre de François-Joseph Dewandre, il n’existe aucune sculpture de l’ancien prince-évêque à Liège quand Léon Mignon entreprend de le représenter.

L’éloignement ne permet pas d’apprécier à sa juste valeur le travail de précision réalisé par le sculpteur : outre le portrait très ressemblant, les plis, les effets des vêtements du prince-évêque et surtout les broderies et dentelles de sa chasuble sont d’une qualité exceptionnelle. Cette statue de Velbrück témoigne aussi que Léon Mignon n’est pas qu’un sculpteur animalier, même si son œuvre la plus connue à Liège reste Li Toré. Bénéficiaire d’une bourse de la Fondation Darchis, cet élève studieux de l’Académie des Beaux-Arts de Liège, qui fréquentait depuis son plus jeune âge l’atelier de Léopold Noppius, avait trouvé l’inspiration en Italie (1872-1876). Médaille d’or au salon de Paris en 1880 pour son taureau, il s’était installé dans la capitale française (1876-1884), avant d’être contraint à habiter Bruxelles pour pouvoir exécuter des commandes officielles du gouvernement : c’est l’époque de ses bustes, mais aussi de la statue équestre de Léopold II particulièrement remarquable, d’une série de bas-reliefs pour le Musée d’Art moderne de Bruxelles et le Musée des Beaux-Arts d’Anvers, ainsi que d’une Lady Godiva, sa dernière œuvre.

Sources

Julie GODINAS, Le palais de Liège, Namur, Institut du Patrimoine wallon, 2008, p. 96

http://www.chokier.com/FILES/PALAIS/PalaisDeLiege-Masy.html

Michel Péters sur http://fr.slideshare.net/guest78f5a/petit-historique-de-la-sainttor-des-tudiants-ligeois (s.v. août 2013)

Hugo LETTENS, Léon Mignon, dans Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 504-508

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. II, p. 231

Musée en plein air du Sart Tilman, Art&Fact asbl, Parcours d’art public. Ville de Liège, Liège, échevinat de l’Environnement et Musée en plein air du Sart Tilman, 1996

Georges DE FROIDCOURT, Velbrück, dans Biographie nationale, t. 26, col. 523-531

La Meuse, 2 octobre 1880

Façade du Palais provincial

Face à la place Notger

4000 Liège

Paul Delforge

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

Statue Pierre l’Ermite

Au milieu du XIXe siècle, afin de doter l’institution provinciale de Liège de bâtiments dignes de ce niveau de pouvoir, d’importants travaux sont entrepris autour de l’ancien palais des princes-évêques. Propriétaire des lieux (1844), l’État belge retient le projet du jeune architecte provincial Jean-Charles Delsaux (1850) et lui confie la mission de réaliser une toute nouvelle aile, en style néo-gothique, sur le côté occidental du Palais.

Face à la place Notger, Delsaux (1821-1893) achève l’essentiel du chantier en 1853, mais des raisons financières l’empêchent de réaliser la décoration historiée qu’il a prévue pour la façade du nouveau palais provincial. Déjà à ce moment, une commission de spécialistes devait sélectionner les personnages illustres du passé liégeois.

Vingt-cinq ans plus tard, le gouverneur Jean-Charles de Luesemans prend l’avis d’une nouvelle commission pour déterminer les sujets et les personnes les plus dignes d’illustrer le passé de « la Nation liégeoise ». Le liégeois Lambert Noppius (1827-1889) coordonne le chantier de décoration. Dès la mi-octobre 1880, 27 des 42 statues sont achevées, validées par la Commission et mises à leur emplacement respectif. Celle de Pierre l’Ermite, réalisée par Laumans, est parmi celles-ci.

Auteur de deux statues et d’un bas-relief illustrant « L’érection du palais par Erard de la Marck », le sculpteur anversois Jean-André Laumans (1823-1902) fait partie de l’équipe d’une douzaine de sculpteurs qui travaillent sous la direction de Lambert Noppius. Élève de Jean Geefs, second Prix de Rome en 1851, auteur de quelques réalisations à Bruxelles, Jan Andries Laumans participe au chantier liégeois entre 1877 et 1884. Il signe plusieurs sculpteurs dans des églises bruxelloises et travaille sur les chantiers de décoration des hôtels de ville de Bruxelles et de Furnes. Celui qui deviendra professeur à l’Académie de Maastricht est l’auteur, sur le chantier du Palais provincial de Liège du Pierre l’Ermite situé sur le retour du péristyle, du côté gauche, sur la partie supérieure de la colonne de gauche. Il figure à côté de la statue d’Alix de Warfusée, et est visible à l’extrême gauche supérieure de la façade principale. Tenant une croix bien en évidence à hauteur de son cœur, le fameux prédicateur de la Croisade semble vouloir poursuivre sa vaste entreprise malgré la pierre qui le fige pour l’éternité.

À l’époque où il a été sélectionné comme personnalité marquante de l’histoire liégeoise, on considérait encore que Pierre l’Ermite était originaire de Huy, qu’il avait été l’initiateur de la Croisade bien avant le pape Urbain et qu’il avait fondé le monastère de Neufmoustier, sur les hauteurs de Huy, après son retour de Jérusalem. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, on admettait encore que Pierre l’Ermite avait fini ses jours à Huy, en 1115. Depuis lors, notamment grâce aux travaux critiques de Godefroid Kurth qui, le premier, remit en question la légende, nul n’ignore qu’une grande partie de la biographie ancienne de Pierre l’Ermite ne correspond en rien avec la vérité historique. Si la décoration du palais provincial devait être refaite totalement en ce XXIe siècle, il y a de fortes chances pour que Pierre l’Ermite ne figurât plus parmi les personnalités marquantes de la glorieuse histoire liégeoise.

Julie GODINAS, Le palais de Liège, Namur, Institut du Patrimoine wallon, 2008, p. 87.

http://www.chokier.com/FILES/PALAIS/PalaisDeLiege-Masy.html (s.v. août 2013)

Godefroid KURTH, dans Biographie nationale, t. XVII, col. 435-442.

Jean FLORI, Pierre l’Ermite et la première croisade, Paris, Fayard, 1999, essentiellement p. 20-28, 494-495

Hélène WALLENBORN, Pierre l’Ermite aux origines du Neufmoustier ?, dans Annales du Cercle hutois des Sciences et des Beaux-Arts, Huy, 1994, t. XLVIII, p. 221-239.

Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, t. 1 et 2, Bruxelles, CGER, 1990, p. 93, 267, 269

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. II, p. 31

La Meuse, 2 octobre 1880.

Façade du Palais provincial

(face à la place Notger)

4000 Liège

Paul Delforge

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

Statue Pépin de Landen

Au milieu du XIXe siècle, afin de doter l’institution provinciale de Liège de bâtiments dignes de ce niveau de pouvoir, d’importants travaux sont entrepris autour de l’ancien palais des princes-évêques. Propriétaire des lieux (1844), l’État belge retient le projet du jeune architecte Jean-Charles Delsaux (1850) et lui confie la mission de réaliser une toute nouvelle aile, en style néo-gothique, sur le côté occidental du Palais. Face à la place Notger, Delsaux (1821-1893) achève l’essentiel du chantier en 1853, mais des raisons financières l’empêchent de réaliser la décoration historiée qu’il a prévue pour la façade du nouveau palais provincial.

Vingt-cinq ans plus tard, le gouverneur Jean-Charles de Luesemans prend l’avis d’une commission pour déterminer les sujets et les personnes les plus dignes d’illustrer le passé de « la Nation liégeoise ». Placés sous la responsabilité de l’architecte Lambert Noppius (1827-1889), une douzaine de sculpteurs vont travailler d’arrache-pied, de 1877 à 1884, pour réaliser 42 statues et 79 bas-reliefs.

À titre personnel, Léopold Noppius, le frère de l’architecte liégeois, signe 11 décorations particulières, dont 9 statues de personnalités majeures de l’histoire de la principauté de Liège. Parmi elles, entre Monulphe et Remacle, figure Pépin de Landen, aussi appelé Pépin l’Ancien (c. 580-640).

Maire du palais d’Austrasie, il joue un rôle majeur à la cour des rois mérovingiens. Marié à Itte, il eut 2 filles, Gertrude et Begge, et un fils, Grimoald ; il est généralement considéré comme le premier de la lignée des Péppinides et, par conséquent, un des premiers ancêtres connus de Charlemagne.

Située à l’extrême gauche de la façade du Palais provincial, sur le Marteau gauche, dans la partie supérieure des premières colonnes, la statue de Pépin de Landen est l’une des toutes premières, matériellement et chronologiquement, de la longue galerie des personnalités majeures du passé de la « nation » liégeoise. Elle est aussi visible depuis la rue du Palais.

Avant ce chantier de décoration, Léopold Noppius, dont l’atelier accueillait le tout jeune Léon Mignon, avait déjà signé quelques bas-reliefs, médaillons et bustes en région de Liège, comme sur le fronton du portique d’accès à l’Institut de Zoologie de l’université de Liège. Réalisant des statues s’inspirant de sujets religieux (Vierge, Saint-Sébastien, etc.) qui ornent les églises, il rédige et publie, en 1880, un Projet de cortège historique pour Liège. Après le succès rencontré par celui organisé à Bruxelles à l’occasion des 50 ans de la Belgique, il présente aux autorités liégeoises, et aussi à tous les partenaires du pays wallon, un projet de cortège historique qui pourrait se dérouler à Liège, afin d’honorer et de glorifier tous ceux qui ont contribué à l’histoire de la principauté de Liège, voire du pays wallon. Nombre des personnalités évoquées dans son opuscule se retrouvent sur la façade du palais provincial.

Léopold NOPPIUS, Cortège historique, Liège son passé son présent, Liège, éd. Blanvalet et Cie, 1880

Jean LEJEUNE (dir.), Liège et son palais : douze siècles d’histoire, Anvers, Fonds Mercator, 1979

Julie GODINAS, Le palais de Liège, Namur, Institut du Patrimoine wallon, 2008, p. 103

http://www.chokier.com/FILES/PALAIS/PalaisDeLiege-Masy.html (s.v. août 2013)

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. II, p. 231

Jean-Luc GRAULICH, dans Musée en plein air du Sart Tilman, Art&Fact asbl, Parcours d’art public. Ville de Liège, Liège, échevinat de l’Environnement et Musée en plein air du Sart Tilman, 1996

Façade latérale du Palais provincial

(face à la place Notger)

4000 Liège

Paul Delforge

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

Statue Notger

Au milieu du XIXe siècle, afin de doter l’institution provinciale de Liège de bâtiments dignes de ce niveau de pouvoir, d’importants travaux sont entrepris autour de l’ancien palais des princes-évêques.

Propriétaire des lieux (1844), l’État belge retient le projet du jeune architecte Jean-Charles Delsaux (1850) et lui confie la mission de réaliser la toute nouvelle aile, en style néo-gothique, sur le côté occidental du Palais. Face à la place Notger, Delsaux (1821-1893) achève l’essentiel du chantier en 1853, mais des raisons financières l’empêchent de réaliser la décoration historiée qu’il a prévue pour la façade du nouveau palais provincial.

Vingt-cinq ans plus tard, le gouverneur Jean-Charles de Luesemans prend l’avis d’une commission pour déterminer les sujets et les personnes les plus dignes d’illustrer le passé de « la Nation liégeoise ». Placés sous la responsabilité de l’architecte Lambert Noppius (1827-1889), une douzaine de sculpteurs vont travailler d’arrache-pied, de 1877 à 1884, pour réaliser 42 statues et 79 bas-reliefs. Dès la mi-octobre 1880, 27 des 42 statues sont achevées, validées par la Commission et mises à leur emplacement respectif. Celle de Notger est parmi les premières.

Membre de cette équipe, Michel Decoux (1837-1924) va réaliser 3 des 42 statues, dont celle de Notger. Considéré comme un sculpteur animalier, M. Decoux est surtout connu pour la réalisation de groupes de scènes de chasse et s’est spécialisé dans les animaux sauvages (éléphants, panthères, etc.). Influencé par le cubisme et s’inscrivant dans le courant Art déco, aimant travailler le bronze, il signe une œuvre très différente sur le chantier de Liège : c’est dans la pierre que, de manière fort classique, il tente de rendre la personnalité de Notger (c. 930-1008).

Notger, premier prince-évêque de Liège

Originaire de Souabe, Notger est désigné évêque de Liège par l’empereur Otton Ier en 972. Huit ans plus tard, il reçoit d’Otton II un privilège d’immunité générale sur les possessions de l’Église de Liège, qui transforme ainsi l’évêque en prince-évêque.

En déléguant son pouvoir à la cathédrale Saint-Lambert et à son titulaire, l’empereur transforme de facto l’évêque, en l’occurrence Notger, en un comte ayant droit de haute justice, de lever le tonlieu, de battre monnaie, d’établir des marchés et de dresser des fortifications.

En 985, Notger reçoit en donation le comté de Huy ; d’autres territoires suivront formant un important ensemble territorial s’étendant de part et d’autre de la Meuse. La principauté de Liège devient le modèle de ce que l’on appellera l’« Église impériale ottonienne » (Reichskirche).

Souverain puissant, Notger entreprend d’importants travaux qui contribuent à la transformation rapide de la cité de Liège. Il est aussi reconnu comme évêque bâtisseur.

Le rôle majeur de Notger dans l’histoire de Liège lui vaut d’occuper une place en vue sur la façade du Palais provincial. La statue du tout premier prince-évêque est en effet située sur le péristyle ; elle est la deuxième en commençant par la gauche lorsque l’on fait face au bâtiment. Revêtu d’habits qui lui donnent l’apparence d’un évêque, le personnage statufié tient un manuscrit dans sa main gauche, tandis que son bras droit est plié à hauteur de sa poitrine. Sa main droite est, elle-même, relevée dans une posture qui est unique parmi les 42 statues du Palais provincial. Le regard de Notger paraît fixer l’horizon ; les traits sont décidés. Le socle de sa statue est l’un des rares où le nom gravé apparaît encore de manière assez nette.

Hubert SILVESTRE, dans Biographie nationale, t. XLIV, col. 446-459

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 332.

http://reflexions.ulg.ac.be/cms/c_18697/notger-et-son-temps (s.v. avril 2014)

Jean-Louis KUPPER, Alexis WILKIN (dir.), Évêque et prince, Notger et la Basse-Lotharingie aux alentours de l’an mil, Liège, Presses Universitaires de Liège, 2013.

Félix MAGNETTE, Précis d’histoire liégeoise à l’usage de l’enseignement moyen, Liège, 1929, 3e éd., p. 32 et ssv.

Julie GODINAS, Le palais de Liège, Namur, Institut du Patrimoine wallon, 2008, p. 81-82.

http://www.chokier.com/FILES/PALAIS/PalaisDeLiege-Masy.html (s.v. juillet 2013)

La Meuse, 2 octobre 1880.

Façade du Palais provincial (face à la place Notger)

4000 Liège

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Statue Lambert LOMBARD

Statue à la mémoire de Lambert Lombard, réalisée par Alphonse de Tombay, c. 15 octobre 1880.

Au milieu du XIXe siècle, afin de doter l’institution provinciale de Liège de bâtiments dignes de ce niveau de pouvoir, d’importants travaux sont entrepris autour de l’ancien palais des princes-évêques. Propriétaire des lieux (1844), l’État belge retient le projet du jeune architecte Jean-Charles Delsaux (1850) et lui confie la mission de réaliser la toute nouvelle aile, en style néo-gothique, sur le côté occidental du Palais. Face à la place Notger, Delsaux (1821-1893) achève l’essentiel du chantier en 1853, mais des raisons financières l’empêchent de réaliser la décoration historiée qu’il a prévue pour la façade du nouveau palais provincial. Vingt-cinq ans plus tard, le gouverneur Jean-Charles de Luesemans prend l’avis d’une commission pour déterminer les sujets et les personnes les plus dignes d’illustrer le passé de « la Nation liégeoise ». Placés sous la responsabilité de l’architecte Lambert Noppius (1827-1889), une douzaine de sculpteurs vont travailler d’arrache-pied, de 1877 à 1884, pour réaliser 42 statues et 79 bas-reliefs. Dès la mi-octobre 1880, 27 des 42 statues sont achevées, validées par la Commission et mises à leur emplacement respectif. Celle de Lambert Lombart figure parmi les premières.

Artiste majeur, Lambert Lombard (1505 ou 1506-1566) se devait de trouver place parmi les personnalités illustres. En pleine Renaissance italienne, cet artiste de la principauté de Liège fait le voyage en Italie, avec mission de son prince-évêque de ramener dans le nord un maximum des joyaux du sud (1537). Peintre et architecte lui-même, Lambert Lombard découvre ainsi les grands maîtres et acquiert à la fois des objets et des connaissances. À son retour à Liège, il fonde l’une des toutes premières académies d’art de l’Europe du Nord et participe aux ambitieux chantiers de reconstruction de la ville de Liège en introduisant des éléments de style Renaissance.

La statue de Lombard se trouve sur la façade du marteau de droite du Palais provincial, sur la partie supérieure de la colonne la plus à droite ; Chapeaville et Borset sont ses voisins immédiats. Avec sa palette de couleurs posée sur le bras gauche, Lombard est aisément reconnaissable ; sa longue cape est par contre peu visible. Même si la statue pourrait être l’œuvre d’Alexandre de Tombay (1815-1881) comme l’indiquent certaines sources, il est plus vraisemblable de suivre celles qui l’attribuent à son fils, Alphonse de Tombay (1843-1918). En plus de son apprentissage dans l’atelier paternel, de Tombay fréquente l’Académie de Liège où il bénéficie notamment des conseils de Prosper Drion. Ami de Léon Mignon, il bénéficie comme lui d’une bourse de la Fondation Darchis et séjourne plusieurs mois à Rome (1874-1878). De retour à Liège, il répond à plusieurs commandes officielles dont un buste de Charles Rogier (1880) à Bruxelles qui aura beaucoup de succès. C’est aussi à ce moment qu’il participe au chantier de décoration du palais provincial de Liège auquel il livre six statues et trois bas-reliefs évoquant des scènes historiques (L'exécution de Guillaume de la Marck, La mort de Louis de Bourbon, L'octroi de la Paix de Fexhe). Exposant ses propres œuvres tout en répondant à de nombreuses commandes officielles à Bruxelles, il devient professeur à l’Académie de Saint-Gilles, avant d’en assurer la direction (1902).

Julie GODINAS, Le palais de Liège, Namur, Institut du Patrimoine wallon, 2008, p. 100

http://www.chokier.com/FILES/PALAIS/PalaisDeLiege-Masy.html

Jacques VAN LENNEP, La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 350-351

Lambert Lombard et son temps, catalogue d’exposition, Liège, Musée de l’Art wallon, 30 septembre - 31 octobre 1966

Godelieve DENHAENE, Lambert Lombard, Renaissance et humanisme à Liège, Fonds Mercator, Anvers, 1991

Godelieve DENHAENE (dir.), Lambert Lombard. Peintre de la Renaissance. Liège 1505/06-1566. Essais interdisciplinaires et catalogue de l’exposition, Bruxelles, IRPA, collection Scientia Artis, 2006

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 457-458

Serge ALEXANDRE, Musée en plein air du Sart Tilman, Art&Fact asbl, Parcours d’art public. Ville de Liège, Liège, échevinat de l’Environnement et Musée en plein air du Sart Tilman, 1996

La Meuse, 2 octobre 1880

façade du Palais provincial, face à la place Notger – 4000 Liège

Paul Delforge

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Statue Jehan LE BEL

Statue de Jehan Le Bel, réalisée par Alphonse de Tombay, entre 1881 et 1884.

Au milieu du XIXe siècle, afin de doter l’institution provinciale de Liège d’un bâtiment digne de ce niveau de pouvoir, d’importants travaux sont entrepris autour de l’ancien palais des princes-évêques. Propriétaire des lieux (1844), l’État belge retient le projet du jeune architecte Jean-Charles Delsaux (1850) et lui confie la mission de réaliser la toute nouvelle aile, en style néo-gothique, sur le côté occidental du Palais. Face à la place Notger, Delsaux (1821-1893) achève l’essentiel du chantier en 1853, mais des raisons financières l’empêchent de réaliser la décoration historiée qu’il a prévue pour la façade du nouveau palais provincial. Vingt-cinq ans plus tard, le gouverneur Jean-Charles de Luesemans prend l’avis d’une commission pour déterminer les sujets et les personnes les plus dignes d’illustrer le passé de « la Nation liégeoise ». Placés sous la responsabilité de l’architecte Lambert Noppius (1827-1889), une douzaine de sculpteurs vont travailler d’arrache-pied, de 1877 à 1884, pour réaliser 42 statues et 79 bas-reliefs qui racontent l’histoire de Liège.

Parmi les 42 personnages illustres, Jehan Le Bel (Liège circa 1290 – 1370) ne pouvait être oublié en cette seconde moitié du XIXe siècle dans la mesure où Les Vraies Chroniques de Messire Jehan le Bel venaient tout juste d’être retrouvées (1861). De plus, ce texte oublié pendant un demi-millénaire venait d’être publié par l’historien liégeois Mathieu Polain (1863). En retenant Jehan Le Bel, que le grand Froissart lui-même reconnaissait comme son maître, la Commission ne s’était pas trompée. Par la suite, Henri Pirenne reconnaîtra en Jehan Le Bel le premier grand prosateur du XIVe siècle.

Patricien ayant grandi dans une famille liégeoise aisée, chanoine de Saint-Lambert, amoureux du luxe, Le Bel devient un familier de Jean de Beaumont, le fils cadet du comte de Hainaut. Il s’intéresse en particulier à la destinée de Philippa, l’épouse wallonne du roi Édouard III d’Angleterre. Vers 1326-1327, Jehan Le Bel aurait guerroyé du côté de l’Écosse et c’est de cette époque que remonterait le début de la chronique qu’il dédie à Jean de Beaumont. Écrite en français (et non en latin), elle s’étend jusqu’en 1361 et se révèle un exposé remarquable sur les origines de la Guerre de Cent Ans. Lassé des épopées rimées qui vantent sans retenue les exploits des « grands » de ce monde, Jehan Le Bel entreprend d’écrire, avec sobriété et précision, un petit livre destiné aux gens raisonnables, et consacré au règne d’Édouard III. Il y ajoute des considérations personnelles sur l’état du monde, du moins sur une partie de celui-ci. Jehan Le Bel limite en effet son sujet au territoire des provinces wallonnes (y compris le nord de la France) et à une partie de la Grande-Bretagne. Il en ressort un modèle du genre que Froissart est le premier à saluer. Si ses chroniques ont (peut-être partiellement) traversé le temps, il n’en est pas de même de poèmes que certains de ses contemporains lui attribuent.

La statue de Jehan Le Bel est l’un des six personnages illustrés par Alphonse de Tombay (Liège 1843 – Bruxelles 1918). Et force est de constater que le « chevalier » a été privilégié au « chroniqueur ». Coincé dans son armure et appuyant la main gauche sur une haute épée, Le Bel n’a pas droit au même traitement qu’un Jean D’Outremeuse qui tient un livre entre ses mains, tandis qu’un autre gît à ses pieds. La statue de Jehan Le Bel trouve place sur la partie inférieure de la façade occidentale, à l’intersection entre celle-ci et le marteau gauche, sur la colonne de droite : le chevalier est placé à la droite de son « confrère », le chroniqueur Jean d’Outremeuse qui est aussi une statue réalisée par de Tombay.

Fils et petit-fils de sculpteurs liégeois, en plus de son apprentissage dans l’atelier paternel, il a fréquenté l’Académie de Liège où il a reçu notamment les conseils de Prosper Drion. Ami de Léon Mignon, de Tombay a bénéficié comme lui d’une bourse de la Fondation Darchis. Il vient de séjourner plusieurs mois à Rome (1874-1878) quand il est engagé à Liège, sur le chantier de décoration du Palais provincial. Répondant à plusieurs commandes officielles dont un buste de Charles Rogier (1880) à Bruxelles qui aura beaucoup de succès, de Tombay signe à Liège six statues et trois bas-reliefs évoquant des scènes historiques (L'exécution de Guillaume de la Marck, La mort de Louis de Bourbon, L'octroi de la Paix de Fexhe). Exposant ses propres œuvres tout en répondant à de nombreuses commandes officielles à Bruxelles (Jardin botanique, Parc du Cinquantenaire) comme à Paris (Arc de Triomphe), il devient professeur à l’Académie de Saint-Gilles, avant d’en assurer la direction (1902).

Sources

Julie GODINAS, Le palais de Liège, Namur, Institut du Patrimoine wallon, 2008, p. 82

http://www.chokier.com/FILES/PALAIS/PalaisDeLiege-Masy.html

Hugo LETTENS, dans Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Œuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 350-351

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 457-458

Serge ALEXANDRE, Musée en plein air du Sart Tilman, Art&Fact asbl, Parcours d’art public. Ville de Liège, Liège, échevinat de l’Environnement et Musée en plein air du Sart Tilman, 1996

Henri PIRENNE, dans Biographie nationale, t. 11, col. 518-525

Marguerite DEVIGNE, Alphonse de Tombay, dans Biographie nationale, t. 25, col. 415-416

Freddy JORIS, Natalie ARCHAMBEAU (dir.), Wallonie. Atouts et références d’une région, Namur, 1995

La Wallonie. Le Pays et les Hommes. Lettres - arts - culture, t. I, p. 146, 177-179

Façade du Palais provincial

Face à la place Notger

4000 Liège

Paul Delforge

SPW - G. Focant

Ancien palais des princes-évêques de Liège

Les premières mentions d’un « palais épiscopal » remontent au IXe siècle, lorsque son occupant n’était encore qu’évêque de Liège. C’est toutefois sous l’épiscopat de Notger (972-1008), considéré comme le premier prince-évêque suite à la donation du comté de Huy en 985, que l’on trouve la trace d’un nouveau palais, que nous considérons aujourd’hui comme le « premier palais des princes-évêques ».

Le palais de Liège a connu les affres du temps, des raids normands de 881 au grave incendie de 1185 (le siège du pouvoir est immédiatement reconstruit par Raoul de Zähringen (1167-1191)) et aux conflits entre Liège et le duché de Bourgogne au XVe siècle.

C’est sous le règne du richissime bâtisseur Érard de la Marck (1505-1538) que la renaissance du palais a lieu. L’édifice actuel en est encore en grande partie l’héritier : articulation autour de deux cours en enfilade dont la première est caractérisée par une série de colonnes aux motifs Renaissance.

Tout au long des XVIIe et XVIIIe siècles, les princes-évêques n’ont de cesse d’imprimer leur marque dans l’intérieur de leur résidence dont ils modernisent les locaux. L’extérieur connaît de lourdes modifications sous le règne de Georges-Louis de Berghes (1724-1743) lorsqu’un grave incendie ravage le palais dans la nuit du 23 mars 1734 et détruit intégralement la façade Renaissance construite sous Érard de la Marck.

Aux premières heures de la Révolution, le palais est épargné. Il faut dire que les premières années qui suivent le soulèvement populaire sont confuses à Liège où les deux derniers princes-évêques prennent la fuite et sont chacun rétablis dans leurs États à deux reprises. La bataille de Fleurus et l’arrivée des Français signent pour de bon la fin de l’occupation princière au palais de Liège. Le 27 juillet 1794, la foule envahit l’édifice et procède à un pillage en règle de tout ce que le prince-évêque n’a pu emporter, c’est-à-dire la majorité des richesses. Cet envahissement populaire fait disparaître les blasons et portraits rappelant le régime déchu. Ensuite, on procède à une totale laïcisation du bâtiment qui est préservé dans sa totalité pour des raisons pratiques évidentes. Déjà lors de la première occupation de nos régions par les armées républicaines, le général Dumouriez avait choisi le palais pour y loger lors de son passage en novembre 1792. Sous la seconde occupation, l’édifice devient le palais de Justice de la République et, en son sommet, un carillon vient remplacer le globe et l’aigle impériale.

Le palais abrite ainsi, jusqu’à l’annexion, le tribunal révolutionnaire de Liège, installé dans l’ancienne chapelle du prince. Ce tribunal criminel est installé le 12 octobre 1794, il est composé de dix membres et étend sa juridiction sur les anciens pays de Liège, Franchimont, Stavelot, Logne et Limbourg. On y trouve 8 juges, un greffier et un accusateur public. L’ancien « palais des princes-évêques » est rebaptisé « palais national ». En tant que chef-lieu de département, Liège devient le siège des juridictions d’instance et d’appel sous le régime français. Les salles jusqu’alors occupées par le Synode, la Cour féodale et l’Échevinage, institutions abolies, sont réaffectées en dépôt d’archives. Après l’annexion, le tribunal d’appel du département de l’Ourthe s’installe dans l’aile ouest. Le palais abrite alors non seulement les institutions judiciaires, mais également les institutions centrales. C’est au préfet Desmousseaux que l’on doit, en 1800, le départ de ces dernières vers l’hôtel de Hayme de Bomal. La destinée du palais est désormais écartée de celle du pouvoir central et conserve une fonction essentiellement judiciaire.

Chaque changement de régime en France à l’époque est accompagné de changements institutionnels : nouvelle constitution, réforme administrative, réforme judiciaire… L’Empire ne déroge pas à la règle. Créée par la loi du 20 avril 1810 et établie le 20 mai 1811, la cour impériale de Liège s’installe logiquement au palais. Sa juridiction s’étend sur les départements de la Lippe, de la Meuse inférieure, de l’Ourthe, de la Roer et de Sambre-et-Meuse. Il s’agit bien ici d’une « super » cour de justice dont l’importance est considérable qui est installée dans l’ancienne capitale principautaire. La cour impériale est divisée en quatre chambres : deux chambres civiles, composées de 7 à 9 conseillers et tenant chacune quatre audiences par semaine ; une chambre des mises en accusation, composée de 3 conseillers et tenant audience tous les lundis ; une chambre des appels de police correctionnelle, composée de 7 conseillers.

Hormis ces institutions strictement judiciaires, le palais abrite d’autres administrations parmi lesquelles celle des domaines nationaux, chargée de procéder à la vente d’immeubles déclarés « biens nationaux ». On y trouve également, à partir de 1800, une prison pour femmes, installée dans la partie orientale du palais, autour de la seconde cour, où les arcades des galeries sont murées afin d’augmenter l’espace carcéral.

De cette affectation judiciaire apportée par les Français, rien n’a changé. Aujourd’hui encore, le palais abrite, dans sa partie droite, le palais de justice. Le régime belge affecte également le bâtiment à la résidence du gouverneur de la province de Liège, fonction qu’il occupe toujours actuellement.

Plus de deux siècles après sa disparition en 1795 au terme d’un millénaire d’existence, les Liégeois restent encore viscéralement attachés au souvenir de leur ancienne principauté, de son autonomie, du rôle de capitale de Liège. Ce sentiment d’appartenance distinctive de l’ancienne "Nation liégeoise" a contribué, sinon à nourrir un sentiment wallon, en tous cas à affaiblir un sentiment national belge que d’autres options politiques, bien plus tard, ne renforceront pas davantage.

Ainsi, ce n’est pas un hasard si le 14 juillet est fêté à Liège autant qu’en France, et bien plus que le 21 juillet : c’est en 1937 que la Ville (qui avait déjà été la première ville étrangère à recevoir la Légion d’Honneur en 1919 – des mains du Président de la République française Raymond Poincaré en personne – pour sa résistance face à l’armée allemande en août 1914) décida de s’associer officiellement à la fête nationale française, en signe de protestation contre la rupture de l’alliance militaire franco-belge et la politique de neutralité vis-à-vis du IIIe Reich, l’une et l’autre voulues par les milieux flamands radicaux et par le roi Léopold III, et qui portaient déjà en elles les signes avant-coureurs des errements de ces derniers durant l’occupation allemande. Mais l’ancien palais princier a également été le cadre de manifestations plus tangibles du Mouvement wallon et un détail de sa façade principale rappelle un élément fondateur de celui-ci, à savoir la « pierre noire ».

La « pierre noire »

Sur la façade principale du palais, à gauche de l’entrée principale, se trouve encore, épargnée par les changements de régimes et les restaurations successives depuis deux siècles, une pierre prévue pour l’affichage et dont le dessus porte la mention gravée : Loix publiées dans le département de l’Ourte. Elle fut utilisée à partir du 12 mars 1796, alors que le palais n’avait plus, provisoirement, qu’une fonction judiciaire depuis le rattachement de l’ancienne principauté à la France et son démantèlement dans le cadre de la création de départements préfigurant nos actuelles provinces.

Le palais provincial

Partie intégrante du palais, le nouveau palais provincial est érigé à l’emplacement des anciennes écuries épiscopales sur les plans de Jean-Charles Delsaux, lauréat d’un concours organisé en 1848. De style néogothique, le bâtiment de trois niveaux se développe sur un corps central flanqué de deux marteaux en saillie. La façade, imposante, s’élève sur vingt-cinq travées, au centre desquelles un péristyle soutenu par cinq colonnes trouve sa place au rez-de-chaussée. La décoration de cette façade est exceptionnelle : quarante-deux statues, soixante blasons et dix-neuf bas-reliefs évoquent l’histoire de la ville et de la principauté de Liège.

La décoration intérieure est elle aussi remarquable : le hall d’entrée est orné d’un harmonieux plafond à caissons et de peintures murales décoratives. Les salles des pas perdus et du Conseil provincial sont également très intéressantes. Richement décorée, cette dernière salle comporte un plafond à caissons orné de peintures d’Édouard van Marcke, mais également une imposante double tribune baroque en chêne sculpté polychrome. Une frise et des colonnes polychromes courent tout le long de la pièce et s’harmonisent avec les pupitres couverts de velours pourpre.

1907 : la réunion des ligues wallonnes

À l’occasion du dixième anniversaire de la Ligue wallonne de Liège, toutes les ligues wallonnes se réunissent à Liège, au palais provincial, le 9 mai 1907, date du dixième anniversaire de la Ligue de Liège. Celle-ci, comme les autres ligues, a pour but de défendre les droits des Wallons sans porter de couleur politique.

La Ligue liégeoise a pour président Julien Delaite, déjà secrétaire de la Société liégeoise de Littérature wallonne. Promotrice du chant des Wallons, la Ligue wallonne de Liège sera également l’organisatrice des Congrès wallons de 1912 et 1913, tenus à Liège. Cette Ligue aura toutefois une existence éphémère : sans aucune action durant la Première Guerre mondiale, elle tient quelques réunions après l’Armistice, mais le comité directeur décide de la fin des activités le 28 novembre 1919. La Ligue wallonne de Liège fut cependant une des associations les plus militantes et les plus dynamiques du Mouvement wallon à la prétendue belle époque.

1930 : le premier Congrès de la Concentration wallonne

Au début de l’année 1930, la Ligue d’Action wallonne décide d’organiser les 27 et 28 septembre un premier Congrès de la Concentration wallonne, au moment où la ville de Liège organise une exposition internationale s’inscrivant dans le cadre du centenaire de l’indépendance de la Belgique. Désireux d’affirmer franchement une identité wallonne, ce Congrès est présidé par Charles Defrêcheux et Marcel Franckson, et tient ses séances dans la salle du Conseil provincial. À nouveau, les discussions portent sur la coexistence des Wallons et des Flamands au sein de l’État belge, et sur l’identité française du sud du pays. Une commission est chargée d’étudier la forme institutionnelle que pourrait prendre la Wallonie.

1947 : l’action du groupe « Jeune France »

Fin 1945, Liège avait accueilli en novembre, au palais provincial notamment, le général français de Lattre de Tassigny, qui avait accepté alors de porter l’insigne de « Wallonie libre ». Un an et demi plus tard, à l’été 1947, alors que la mise au placard des revendications wallonnes de 1945 commence à se dessiner, André Schreurs (le fils du secrétaire du Congrès national) et Fernand Massart (futur parlementaire Rassemblement wallon), animant le groupe « Jeune France », font nettoyer et redorer « la pierre noire » en tant que témoin des vingt années de période française.

Le bâtiment que nous connaissons actuellement garde les traces des interventions de nombreux prélats liégeois et est l’héritier de plusieurs autres bâtiments défunts.

Les témoins du passé

Aujourd’hui, si les blasons, armoiries et portraits des princes d’Ancien Régime ont été restaurés, le palais garde encore quelques maigres traces physiques qui viennent rappeler la période française. Sur la façade principale, à gauche du porche d’entrée, une pierre discrète est encore visible. Appelée « pierre noire », il s’agit de l’endroit sur lequel étaient placardées les lois publiées dans le département et que le régime utilisa à partir du 12 mars 1796. On peut encore y lire, en lettres dorées sur sa partie supérieure « Loix publiées dans le département de l’Ourte ». Dans le grandiloquent programme iconographique du palais provincial, construit à partir de 1836 dans le but de célébrer plusieurs siècles d’histoire liégeoise, la période française ne fut pas oubliée. Parmi les noms présents dans les phylactères du plafond de la salle du Conseil provincial figurent les noms des deux préfets du département de l’Ourthe : Antoine Desmousseaux (1800-1806) et Charles-Emmanuel Micoud d’Umons (1806-1814).

Outre de nombreux portraits, plusieurs traces nous sont parvenues, la plupart témoignant des interventions ayant suivi l’incendie de 1734.

Le fronton courbe de la façade principale porte les armoiries de Georges-Louis de Berghes (1724-1743). Il est le témoin principal de la reconstruction par l’architecte bruxellois Jean Anneessens suite à l’incendie de 1734. Les armoiries datent de 1737 et présentent le blason du prince, entouré de deux lions et portant la couronne, la crosse et l’épée. Une inscription en-dessous de la composition rappelle l’incendie et la reconstruction suite à l’intervention des États : « Georges-Louis, évêque et prince de Liège, a restauré le palais, détruit partiellement par un incendie, grâce à la générosité des États, du Clergé et de la Cité – 1738 ». Disparues à la Révolution, ces armoiries furent rétablies vers 1905.

Les voûtes des galeries de la première cour sont ornées des armoiries de plusieurs princes-évêques au niveau des clés de voûte.

Seul témoin de la première campagne d’édification, les armes d’Érard de la Marck (1505-1538) se trouvent à l’angle nord-ouest. La fragilité de la construction obligea ses successeurs à ordonner des travaux de reconstruction et de consolidation tout au long du XVIe siècle.

Les armoiries de Gérard de Groesbeeck (1564-1580), présentes dans la galerie est, commémorent la réfection des voûtes en 1568 ; la première arcade au nord-est porte, quant à elle, un chronogramme daté de la même année témoignant également de cette reconstruction et portant une inscription latine signifiant « À l’exemple de ton prédécesseur, Gérard de Groesbeeck ». Les armes d’Ernest de Bavière (1581-1612) figurent, quant à elles, dans la galerie nord et commémorent la restauration des voûtes en 1587.

Un autre chronogramme, tracé non loin du premier témoigne lui aussi de cette campagne de restauration : « Ô chef et roi Ernest de Bavière, tu consolides les choses branlantes ».

Toutes les façades de la première cour sont ornées de nombreuses armoiries d’Érard de la Marck (1505-1538). Placées sous chaque baie, elles indiquent l’identité du commanditaire. Martelées à la Révolution, elles furent rétablies au XIXe siècle lors de la restauration des façades de la cour par l’architecte Lambert Noppius.

Le cabinet du Procureur général est notamment décoré d’une cheminée datée de 1742 dont le contre-cœur est orné des armoiries de Jean-Théodore de Bavière ; le cabinet du Premier Substitut du Procureur du roi abrite une brique de cheminée aux armes de Jean-Théodore de Bavière ; la salle du conseil de la 4e chambre de la Cour d’appel conserve une taque de foyer datée de 1744 aux armes de Jean-Théodore de Bavière. Celles-ci se présentent sous leur forme habituelle : le blason de Bavière est entouré de la couronne, de la crosse, de l’épée et de deux lions. Sous l’ensemble, un bandeau portant la mention « I.T.H.B. 1744 » ; la salle du Conseil de l’ordre des avocats abrite une taque de foyer aux armes et initiales de Jean-Théodore de Bavière. Datée de la même année que la précédente, elle est son exacte réplique et est, elle aussi, placée dans une cheminée en marbre de Saint-Rémy datée de 1750 ; le cabinet du secrétaire du Procureur du roi conserve une taque de foyer aux armes et initiales de Charles-Nicolas d’Oultremont (1763-1771). Située sur la paroi est et datée de 1767, elle représente les armes traditionnelles du prince, telles que l’on peut les voir sur le fronton de l’église du Saint-Sacrement. L’inscription « C.N.A.O.E.P.L. » (Charles-Nicolas-Alexandre d’Oultremont, Évêque et Prince de Liège) est gravée dans le bas de la composition. La même cheminée comporte aussi une brique de foyer de 1764 aux armes de Jean-Théodore de Bavière (1744-1763) ; l’escalier royal figure le monogramme de Georges-Louis de Berghes (1724-1743). Réalisé vers 1740, ce très bel ensemble en fer forgé présente les initiales G et L entrelacées, dans un médaillon surmonté du bonnet de prince du Saint-Empire romain germanique.

Au sommet de cet escalier, une large baie est surmontée par le monogramme du même prince et ouvre sur la grande galerie Détail de la rampe de l’escalier du Synode avec le monogramme stylisé de Jean-Théodore de Bavière. Installé entre 1762 et 1764, l’ensemble réalisé en fer forgé présente, en médaillon, les initiales J et T entrelacées, surmontées du bonnet de prince du Saint-Empire ; l’escalier des États conserve des motifs au monogramme de Jean-Théodore de Bavière (1744-1763) ; les galeries de la seconde cour sont aujourd’hui transformées en « galerie lapidaire » et conservent des pierres aux armes d’Érard de la Marck (1505-1538) et de Maximilien-Henri de Bavière (1650-1688); la salle de l’ancienne chancellerie du Conseil privé, dite aussi « salle bleue » est entièrement lambrissée d’armoires aux initiales de Maximilien-Henri de Bavière, entrelacées et placées sous le bonnet de prince du Saint-Empire, rappelant que le prince était également Électeur de Cologne. Ces monogrammes constituent un témoin rare et privilégié de la décoration intérieure liégeoise de l’époque

La salle du Conseil provincial, bien que datée du XIXe siècle, conserve la tribune de l’ancienne salle des échevins. La haute tribune en chêne sculpté et polychrome, portée par des atlantes et des putti, date en effet du siècle précédent. Elle présente, en son centre, le blason des princes de Bavière: crosse, épée et couronne sur un grand manteau de prince du Saint-Empire, doublé d’hermine. Le tout est l’œuvre du sculpteur Jean Del Cour, sculpteur officiel de Maximilien-Henri de Bavière (1650-1688) mais ornait vraisemblablement le trône édifié pour Joseph-Clément de Bavière (1694-1723) ou Jean-Théodore de Bavière (1744-1763) ; le palais provincial abrite également l’escalier de la maison des États, dans les appartements du gouverneur de la province. Dessiné en 1749 par l’architecte Charles-Antoine Galhausen et réalisé par Jean-François Ermel en 1752, il comporte des motifs évoquant le monogramme de Jean-Théodore de Bavière.

Avec les multiples richesses patrimoniales que recèlent ses façades, ses deux cours et ses nombreuses pièces d’apparat, le palais de Liège est incontestablement à placer au rang des plus beaux palais européens et il bénéficie d’ailleurs du label "Patrimoine européen". Sa fonction politique donna au bâtiment ses plus beaux salons d’Ancien Régime et ses très belles réalisations du XIXe siècle dans la partie provinciale. Architecturalement, celles-ci furent une des premières manifestations du style historiciste (néogothique en l’occurrence) et, à cet égard, en avance sur leur temps comme l’avait été, des siècles auparavant, l’adoption précoce et très éclectique dans le palais des princes-évêques des premiers canons de la Renaissance italienne dont témoignent le plan de l’édifice et les colonnes de l’imposante première cour.

Place Saint-Lambert et Place Notger

4000 Liège

Classé comme monument le 22 octobre 1973

Patrimoine exceptionnel de Wallonie

Freddy Joris & Frédéric Marchesani, avril 2009

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Statue saint LAMBERT

Statue de Lambert, saint patron du diocèse et de la principauté de Liège, réalisée par Mathieu de Tombay, c. 15 octobre 1880.

Au milieu du XIXe siècle, afin de doter l’institution provinciale de Liège de bâtiments dignes de ce niveau de pouvoir, d’importants travaux sont entrepris autour de l’ancien palais des princes-évêques. Propriétaire des lieux (1844), l’État belge retient le projet du jeune architecte Jean-Charles Delsaux (1850) et lui confie la mission de réaliser la toute nouvelle aile, en style néo-gothique, sur le côté occidental du Palais.

Face à la place Notger, Delsaux (1821-1893) achève l’essentiel du chantier en 1853, mais des raisons financières l’empêchent de réaliser la décoration historiée qu’il a prévue pour la façade du nouveau palais provincial. Vingt-cinq ans plus tard, le gouverneur Jean-Charles de Luesemans prend l’avis d’une commission pour déterminer les sujets et les personnes les plus dignes d’illustrer le passé de « la Nation liégeoise ». Placés sous la responsabilité de l’architecte Lambert Noppius (1827-1889), une douzaine de sculpteurs vont travailler d’arrache-pied, de 1877 à 1884, pour réaliser 42 statues et 79 bas-reliefs. Celle de Lambert figure parmi les 27 premières statues achevées, validées par la Commission et mises à leur emplacement respectif dès la mi-octobre 1880.

Personnalité incontournable de l’histoire liégeoise, saint patron du diocèse et de la principauté, l’évêque Lambert (636-705) dispose d’une statue de la même taille que les autres, mais placée bien en évidence, à la gauche de la façade principale, sur le retour du péristyle, sur la partie inférieure de la colonne de gauche. Lambert tient un livre ouvert devant lui ; il est coiffé d’une mitre ; le drapé de ses vêtements est particulièrement soigné, tout en restant sobre. C’est le sculpteur Mathieu de Tombay qui signe cette statue. Il est le frère d’Alphonse qui est le plus connu de cette famille liégeoise de sculpteurs, et qui travaille aussi sur le chantier du palais provincial. Sur les 121 sculptures du palais liégeois, Mathieu de Tombay en signe cinq à titre personnel, dont celle de la personne la plus importante de l’histoire du diocèse de Liège. Ce Mathieu de Tombay est souvent confondu avec son grand-père, son parfait homonyme.

Nommé évêque vers 666, suite à l’assassinat de Théodard, Lambert est devenu l’un des conseillers du roi Childéric II. Mais l’époque est riche en intrigues et, à son tour, Childéric est assassiné (673), tandis que ses partisans sont persécutés. Contraint de quitter sa fonction épiscopale, Lambert s’exile au monastère de Stavelot, avant de revenir, vers 681, quand les événements politiques le permettent à nouveau. Dans ses fonctions d’évêque de Maastricht, il contribue à l’approfondissement de la christianisation des populations rurales. Mais son implication dans les affaires de l’État semble être l’une des hypothèses avancées pour expliquer son assassinat en 705. Quand Hubert, son successeur, transfère ses reliques à Liège et édifie une chapelle à l’endroit où il a été assassiné, le culte rendu à Lambert contribue au développement de Liège.

Sources

Julie GODINAS, Le palais de Liège, Namur, Institut du Patrimoine wallon, 2008, p. 100

http://www.chokier.com/FILES/PALAIS/PalaisDeLiege-Masy.html (s.v. août 2013)

La Meuse, 2 octobre 1880

Façade du Palais provincial

Face à la place Notger

4000 Liège

Paul Delforge