SPW-Patrimoine-Guy Focant

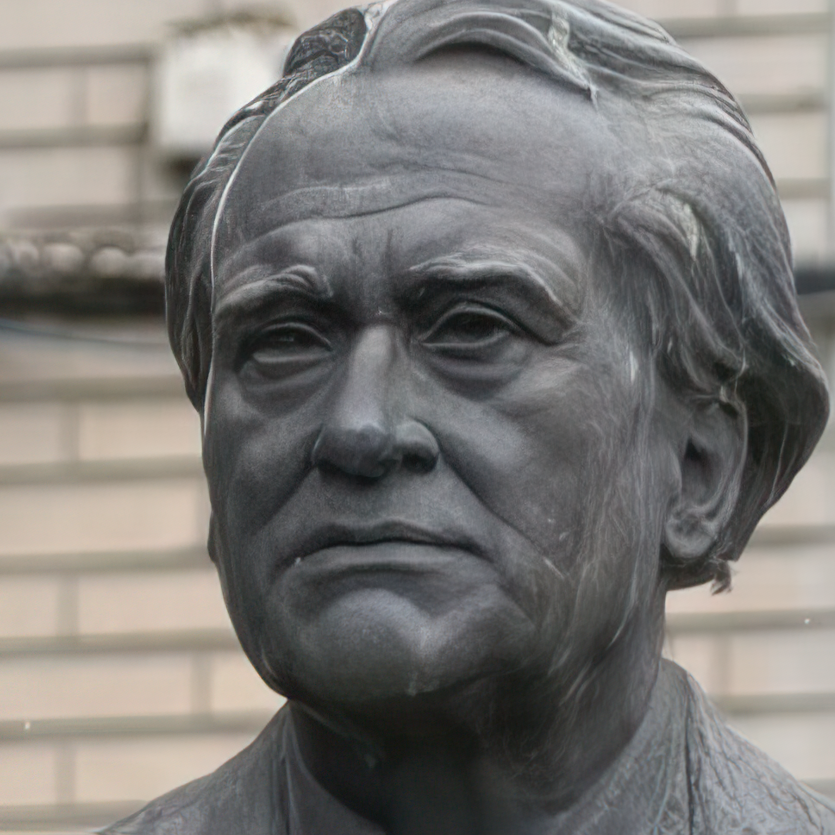

Monument Arille CARLIER

Situé sur un square spécialement aménagé dans l’avenue du Centaine, à Dampremy, un monument rend hommage à l’activité wallonne d’Arille Carlier (1887-1963). Avocat, stagiaire chez Jules Destrée, il s’est distingué dans la dialectologie et a été l’un des fers de lance du Mouvement wallon de 1912 à 1962.

Inscrivant son action dans le sillage de la pensée politique wallonne de Destrée, Carlier est à l’origine de multiples actions et associations wallonnes développées dans le pays de Charleroi et il participe activement, pendant cinquante ans, à la plupart des grandes initiatives wallonnes.

Favorable à l’autodétermination de la Wallonie, il s’est fait le théoricien du mouvement national et de l’autonomie des États.

Co-fondateur de la Société historique pour la Défense et l’Illustration de la Wallonie (1938) et de l’Institut Jules Destrée (1961), il avait reçu de Jules Destrée l’autorisation de rééditer la Lettre au roi sur la séparation de la Wallonie et de la Flandre.

Soutenu par la commune de Dampremy et par l’Institut Jules Destrée, le mouvement Wallonie libre ouvre un fonds de souscription en 1968 pour rendre hommage à son activité en faveur de la Wallonie. Le Comité du Monument Arille Carlier qui se met en place (Isabelle Carlier, sa fille, Willy Bal, Maurice Bologne, Jacques Carlier, Jean Coyette, Alphonse Darville, Jacques Hoyaux, Émile Lempereur, l’échevin Maurice Magis et le bourgmestre de Dampremy Willy Seron) s’assure la collaboration amicale du sculpteur Alphonse Darville (1910-1990), qui s’était déjà signalé, notamment, par l’érection de la statue de Jules Destrée au boulevard Audent.

Natif de Mont-sur-Marchienne, formé à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, Prix Godecharle 1931 et Premier Grand Prix de Rome 1935, attaché à la promotion de la création artistique en Wallonie, Darville est l’un des fondateurs de l’Académie des Beaux-Arts de Charleroi, qu’il dirige de 1946 à 1972.

Inauguré le 5 octobre 1969, le monument Carlier se présente sous la forme d’une pierre de six tonnes dont la forme évoque un menhir. Il est rehaussé d’un médaillon à l’effigie d’Arille Carlier dû à Alphonse Darville. Il mentionne simplement : « Arille Carlier Militant wallon 1887-1963 ».

Le square a été spécialement aménagé pour offrir un espace de dégagement. C’est là que, chaque année, depuis 1969, à l’occasion des Fêtes de Wallonie, se retrouvent des sympathisants wallons pour un dépôt de fleurs et des discours, généralement à l’initiative de Wallonie libre, de l’Institut Destrée et de l’Association wallonne des anciens Combattants.

- Paul DELFORGE, Arille Carlier, dans Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2000, t. I, p. 230-232

- Marie-Paule BOUVY, Monument Carlier, Idem, t. II, 2001, p. 1115-1116

- Paul DELFORGE, Essai d’inventaire des lieux de mémoire liés au Mouvement wallon (1940-1997), dans Entre toponymie et utopie. Les lieux de la mémoire wallonne, (actes du colloque), sous la direction de Luc COURTOIS et Jean PIROTTE, Louvain-la-Neuve, Fondation Humblet, 1999, p. 285-300

Avenue du Centenaire

6020 Dampremy (Charleroi)

Paul Delforge-Diffusion Institut Destrée-Sofam

Plaque Jacques BERTRAND

Initialement, c’est sur la maison natale de Jacques Bertrand (1817-1884), rue Gustave Nalinne, qu’a été apposée une plaque commémorative de ce chansonnier wallon. Par la suite, la plaque a été transférée sur une stèle installée sur la place du Bourdon. Petit artisan – il tenait un atelier de chaisier –, Jacques Bertrand a consacré l’essentiel de ses loisirs à la composition de chanson en langue wallonne, à l’attention du plus grand nombre, en célébrant le pays de Charleroi.

Réalisée par le sculpteur Jules Van der Stock (1897-1944), la plaque commémorative représente, à gauche, dans un médaillon, le chansonnier en pleine inspiration. Sur le côté droit, ses sources d’inspiration apparaissent, de la longue cheminée fumante et de la belle-fleur aux cheminées d'usines du pays de Charleroi. Deux indications sont mentionnées, l’une dans le médaillon évoque ses dates de naissance et décès, l’autre, en plus grand, sur le côté droit :

« Jacques Bertrand

Le chansonnier populaire

Inauguré le 15 juin 1924 ».

Il s’agit d’une œuvre de jeunesse de Van der Stock qui, comme bon nombre de ses collègues va partager ses activités entre des bustes et des monuments aux victimes de la Grande Guerre. Il signe notamment un buste du roi Albert qui fait partie des collections de l’hôtel de ville de Charleroi. D’autres représentations de la famille royale constituent des références de ce sculpteur brugeois venu s’installer à Marcinelle. Médailleur, il fait preuve d’une précision exceptionnelle dans ses réalisations. Influencé par l’Art Nouveau, il a reçu le Prix des artistes au Salon international de Paris avec une œuvre intitulée Guetteur. Résistant durant la Seconde Guerre mondiale, il ne lui survivra pas.

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Maurice PIRON, Anthologie de la littérature dialectale de Wallonie, poètes et prosateurs, Liège (Mardaga), 1979, p. 176-178.

place du Bourdon, rue de France

6000 Charleroi

Paul Delforge

Paul delforge

Sculpture Yvonne VIESLET

Monument Yvonne Vieslet, réalisé par le sculpteur Patris de Marchienne, 29 juillet 1956 – 16 juillet 2010.

Le nom d’Yvonne Vieslet (Monceau-sur-Sambre 1908 – Marchienne-au-Pont 1918) est associé à un épisode dramatique de la Grande Guerre dans le pays de Charleroi. Après avoir survécu aux privations et aux souffrances des quatre années de guerre, Yvonne Vieslet est une petite fille de dix ans qui, en toute innocence, est victime de la folie meurtrière des « grands ». En octobre 1918, les soldats allemands sont en pleine débandade. Dans leur repli, ils maintiennent prisonniers des soldats français et un camp de passage a été aménagé à Marchienne-au-Pont. Après la distribution de couques et de pains aux élèves de l’entité grâce à l’intervention du Comité de Secours local, la petite fille passe à proximité du camp et est émue par l’état des prisonniers. En dépit d’une interdiction, elle propose sa couque à un détenu et la sentinelle allemande de faction tire dans sa direction, la touchant mortellement.

Le récit de ce drame fait rapidement le tour du pays de Charleroi, confortant l’animosité et l’exaspération à l’égard de ceux qui occupent le territoire depuis quatre ans. Alors que l’Armistice approche, l’événement prend une dimension internationale. À titre posthume, le président français Raymond Poincaré décerne la médaille de la Reconnaissance française en argent (1919). Les écrits se multiplient (poèmes ou récits), apportant toujours davantage de précisions... Une médaille commémorative est frappée ; des milliers de photographies de la petite victime sont vendues ; les autorités communales de Marchienne-au-Pont et de Monceau-sur-Sambre attribuent à une rue le nom d’Yvonne Vieslet et une souscription publique contribue à l’élévation d’un premier monument, rue de Châtelet, à Marchienne-au-Pont, à l’endroit même où la petite fille a été tuée. Dès 1919, une plaque commémorative a été apposée dans la cour de l’école de Monceau-sur-Sambre. En 1956, un second monument voit le jour, à Monceau, devant l’école fréquentée par la petite Vieslet, rue Ferrer. Il est inauguré une semaine à peine avant que ne survienne la catastrophe de Marcinelle.

L’émotion provoquée par la mort violente de la petite Yvonne a-t-elle masqué la réalité des événements ? Dans un ouvrage publié en 1984, Claude Daubanton s’appuie sur le témoignage d’un témoin pour donner une version différente des faits qui se sont déroulés le 12 octobre 1918. Il y avait bien des soldats français retenus prisonniers dans la cour du Cercle Saint-Édouard, à Marchienne. Depuis la rue, les passants observaient la tension manifeste qui opposait les prisonniers épuisés et les Allemands en déroute, chacun éprouvant les mêmes difficultés pour se nourrir. Un quignon de pain jeté depuis la rue atterrit dans la cour et sème le trouble entre détenus et geôliers. La sentinelle allemande qui repousse violemment un prisonnier français est prise à partie verbalement par les Carolorégiens. Sentant la tension monter, un soldat tire pour disperser la foule et la balle atteint mortellement la jeune Vieslet. Il n’y avait par conséquent pas intention manifeste de la part du soldat allemand.

Quoi qu’il en soit, la population reste attachée à la mémoire de l’événement, quelle qu’en soit la version. On en veut pour preuve une mobilisation de citoyens pour remplacer la statue de Monceau dérobée en 2007, probablement en raison de la valeur de son métal… Œuvre d’Ernest Patris (1909-1981), l’originale pesant plusieurs dizaines de kilos ne sera jamais retrouvée. En 2010, une œuvre similaire est réalisée par Fabrice Ortogni en polyester. Elle est inaugurée le 16 juillet 2010.

Sculpteur et céramiste, le Gembloutois Ernest Patris venait de créer un atelier de poterie à Marchienne-au-Pont (1952), où il commençait aussi à couler le bronze et l’étain (1955), lorsqu’il est sollicité pour réaliser la statue d’Yvonne Vieslet. Diplômé de l’Université du Travail où il a suivi des cours de dessin technique, de modelage et de fonderie, Patris avait appris seul à modeler la terre glaise dans l’Entre-deux-Guerres, période où il était ouvrier aux ACEC. Des cours d’anatomie qu’il avait suivis à l’Académie de Gand et de fonderie à l’École professionnelle de Gilly, il avait retenu les principes qui lui permettraient de réaliser des bustes et des portraits d’autant plus appréciés que son amitié avec James Ensor lui apporta un savoir-faire supplémentaire. Ses modèles étaient autant les enfants que les ouvriers mineurs et même si, comme nombre de statuaires de sa génération, les monuments aux victimes des deux guerres constituent une partie de son activité, il réalise une œuvre personnelle originelle qui s’enrichit aussi de tableaux. Fin observateur de la société et de scènes de vie, Ernest Patris s’essaya à diverses techniques tant en peinture qu’en sculpture. Sa réputation ayant dépassé les frontières du pays de Charleroi, il expose à de nombreuses reprises à l’étranger, où il est maintes fois récompensé. En Suisse, il signe le monument Interflora et on lui doit encore un buste de l’abbé Pierre et de Roberto Benzi.

Ayant appris le métier dans la fonderie familiale Walcast à Gosselies, Fabrice Ortogni a étudié le design industriel à La Cambre, avant de se lancer dans une activité qui allie technique et créativité. Designer industriel, « jonglant avec la coulée des aciers inoxydables et les alliages spéciaux pour réaliser des moules » qui lui sont commandés sur le marché international, le directeur de Corsair s’est porté candidat quand les autorités carolorégiennes ont sollicité une entreprise capable de reproduire presqu’à l’identique la statue en bronze de Vieslet réalisée par Patris et dérobée un demi-siècle après son inauguration. Avec un procédé de fabrication innovant, Ortogni a ainsi mis les nouvelles technologies (polyester imitation bronze) au service du passé, et rendu au quartier de Monceau son monument Vieslet.

Sources

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse (dont L’Avenir, 30 mai 2009 et 17 juillet 2010)

Louis GOFFIN, Yvonne Vieslet, Monceau-sur-Sambre, Collet, 1956

http://www.bel-memorial.org/cities/hainaut/marchienne-au-pont/marchienne-au-pont_monument_yvonne_vieslet.htm (s.v. juillet 2015)

http://www.galeriedupistoletdor.com/gdpo/sculpture/Patris.htm

http://www.charleroi-decouverte.be/index.php?id=113 (s.v. juin 2015)

Claude DAUBANTON, Royale Feuille d’Etain de Marchienne-au-Pont, Marchienne-au-Pont, 1984

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. II, p. 260

Rue Ferrer

6031 Monceau

Paul Delforge

Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée - Sofam

Plaque, bas-relief et médaillon Léon TRESIGNIES

Plaque, bas-relief et médaillon à la mémoire de Léon Trésignies, réalisée par Eugène de Bremaecker, 1920.

À Charleroi, sur le boulevard général Michel, la caserne qui accueille désormais le Musée des Chasseurs à pied porte depuis les années 1920 le nom du caporal Trésignies. Né à Bierghes en 1886, cet ouvrier aux chemins de fer a été mobilisé en août 1914 et a rejoint directement la 2e compagnie, 3e bataillon du 2e Chasseur à pied. À hauteur du canal de Willebroeck, sa compagnie est bloquée par les Allemands et il n’hésite pas à se porter volontaire pour plonger dans le canal et tenter d’actionner le mécanisme du pont-levis. Repéré par les Allemands, il est abattu sur place (26 août 1914). Cité à l’ordre du jour de l’Armée belge, il devient le héros du Pont-Brûlé, un héros de la résistance nationale auquel de nombreux hommages sont rendus après l’Armistice.

À Charleroi, une réalisation du sculpteur Eugène de Bremaecker est inaugurée en 1920. Elle représente le profil gauche de Trésignies inscrit dans un médaillon, cerclé de feuilles de chêne et de laurier ; une étoile le surmonte. Dans la partie inférieure, apparaît en grand la mention :

« Au Caporal Trésignies »

Vient ensuite un long texte gravé dans le bronze qui explique dans le détail l’exploit du héros :

« Est cité à l’ordre à l’ordre du jour du 15 septembre 1914 :

Trésignies Léon, caporal, 2e compagnie, 3e bataillon du 2e Chasseur à pied

Ce militaire s’est offert à son commandant pour travers à la nage

le canal de Willebroeck afin de glisser le tablier du pont qui devrait se

manœuvrer de la rive fortement occupée par l’adversaire.

A été frappé mortellement pendant qu’il actionnait le mécanisme du pont.

Sachant qu’il allait à la mort, le caporal Trésignies, avec un courage

d’une simplicité héroïque, a écrit son nom sur un bout de papier qu’il remit

à un sous-officier puis partit pour ne plus revenir.

Ce Caporal honore son régiment, l’armée et la nation ».

Habile portraitiste et médailleur, les autorités ont fait appel à Eugène de Bremaecker (1879-1963) pour réaliser le médaillon de Trésignies. Élève de Victor Rousseau et de Julien Dillens à l’Académie de Bruxelles (1900-1907), sa ville natale, attiré par la photographie à laquelle il consacre beaucoup de temps avant la Grande Guerre où il fut volontaire, de Bremaecker trouve à vivre de la sculpture, pour laquelle il avait de réelles prédispositions, après l’Armistice, en répondant notamment à des commandes officielles pour plusieurs monuments aux victimes du conflit mondial. Des bustes du roi et du cardinal Mercier assoient cependant davantage sa notoriété et lui ouvrent de nombreuses portes, en Belgique comme en Europe. Fréquentant les Salons depuis le XIXe siècle, il entretient sa propre création, en réalisant des statues et statuettes de danseuses qui sont très prisées. Actif jusque dans les années 1950, de Bremaecker a signé un tel nombre d’œuvres qu’il est quasi impossible d’en dresser l’inventaire ; les unes étaient destinées à être exposées à l’intérieur, d’autres, à l’extérieur, comme son Trésignies, à Charleroi, inauguré en 1920, ou La Musique réalisé pour l’Exposition de l’Eau, à Liège, en 1939.

À l’intérieur de la caserne, figure un second hommage à Trésignies. Surmontée d’un bas-relief illustrant une femme et un homme séparé par une flamme brûlant pour la patrie, une plaque, entre deux couronnes de laurier, une à gauche et une à droite mentionnant les dates de 1886 et de 1914, rend hommage à Trésignies de la manière suivante :

« Au caporal Trésignies

le héros de Pont-Brûlé

il honora son régiment

l’armée et la nation

(ordre du jour de l’armée du 15 septembre 1914) »

Sources

http://www.bel-memorial.org/names_on_memorials/display_names_on_mon.php?MON_ID=1154

http://www.bel-memorial.org/cities/hainaut/charleroi/charleroi_caserne_tresignies.htm

http://www.sculpturepublique.be/6000/DeBremaecker-CaporalTresignies.htm (s.v. juillet 2013)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_J._de_Bremaecker (s.v. janvier 2014)

Yves VANDER CRUYSEN, Un siècle d’histoires en Brabant wallon, Bruxelles, Racine, 2007, p. 51-52

Raymond GILON, Les Carnets de la mobilisation 38-40, Liège, Dricot, s.d., p. 308

Arthur DELOGE, Le caporal Trésignies, le héros du Pont-Brûlé, Bruxelles, ACJB, 1922

Camille BUFFIN, La Belgique héroïque et vaillante, Paris, 1916, p. 117-119

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 310

Boulevard général Michel 1

6000 Charleroi

Paul Delforge

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

Buste du peintre Pierre Paulus à Charleroi

Parc public créé à la fin du XIXe siècle et baptisé parc Astrid peu après le décès accidentel de la reine, en 1935, cet espace vert au cœur de Charleroi a été choisi pour disposer plusieurs bustes ou monuments honorant des personnalités de la métropole wallonne.

Le peintre Paulus

C’est ainsi qu’en 1930 a été inauguré un buste en l’honneur du peintre Pierre Paulus de Châtelet (1881-1959). Bien connu pour avoir dessiné le coq hardi, rouge sur fond jaune qui a fini par devenir le drapeau officiel de la Wallonie en 1998, il l’est tout autant pour son impressionnante production picturale où Charleroi, la Sambre, ses habitants et son industrie constituent ses sujets principaux.

Engagé dans des études qui devaient le conduire à devenir architecte, Pierre Paulus a croisé la route de Constant Montald à l’académie des Beaux-Arts de Bruxelles, et il s’est alors résolument tourné vers la peinture. Dès les premières années du XXe siècle, il s’affirme comme le peintre des charbonnages et des usines, des mineurs et des métallurgistes, des terrils, des hauts fourneaux, des lourdes péniches chargées de charbon, des paysages industriels, sous un ciel clair ou sous un ciel de pluie, couverts de neige ou illuminés par les lueurs rouges des forges. Rapidement étiqueté comme le continuateur de Constantin Meunier, Paulus devient le chantre du Pays noir.

Exposées en Europe comme aux États-Unis, ses œuvres ne se limitent pas au caractère social ; il lui arrive de traiter des animaux, des fleurs délicates ou des natures mortes. Il accepte d’ailleurs d’être professeur d’art animalier à l’académie d’Anvers de 1929 à 1953, mais c’est l’aspect réaliste et anecdotique de même que les couleurs sombres qui caractérisent alors ses peintures.

Le sculpteur Alphonse Darville

Pierre Paulus n’a pas encore 50 ans lorsque son buste est inauguré à Charleroi. L’œuvre a été réalisée par Alphonse Darville (1910-1990). Né à Mont-sur-Marchienne en 1910, le jeune artiste étudie encore à l’académie des Beaux-Arts de Bruxelles. Et, à 20 ans, il est encore fort peu connu quand il se voit confier la responsabilité d’inscrire son illustre contemporain dans le bronze pour l’éternité.

Ce n’est que l’année suivante que Darville recevra le Prix Godecharle puis, en 1935, le Premier Grand Prix de Rome. Co-fondateur de L’Art vivant au pays de Charleroi (1933), attaché à la promotion de la création artistique en Wallonie, co-fondateurs de la section de Charleroi de l’Association pour le Progrès intellectuel et artistique de la Wallonie (1945), Darville contribue aussi à la création de l’Académie des Beaux-Arts de Charleroi, qu’il dirige de 1946 à 1972.

Restauration et vol

Quelque peu abîmé par le temps, le buste de Pierre Paulus a fait l’objet d’une restauration profonde en 1998, au moment même où se discutaient, au Parlement wallon, les avant-projets de décret fixant définitivement les symboles wallons (drapeau, chant, fête). Les décrets avaient été votés en juillet. Et, le 18 septembre, dans le cadre des fêtes de Wallonie organisées à Charleroi par les autorités locales, on procédait à l’inauguration du buste en bronze de Pierre Paulus, l’auteur du drapeau wallon.

C’est ce buste du parc Astrid qui a été volé durant l’hiver 2007-2008. Interpellé par Jacques Van Gompel puis par Étienne Knoops, l’échevin de la Culture, Antoine Tanzilli n’a pu que déplorer le méfait à mettre en rapport, estimait-il, avec les cours élevés des matières premières, singulièrement du cuivre (…) » qui conduit des individus peu scrupuleux à faire main basse sur des objets comme le buste de Paulus.

Pour prévenir tout acte similaire sur les autres bustes du parc Astrid, ceux-ci ont été mis à l’abri par les autorités locales (2008). Deux nouveaux exemplaires ont été refaits par la ville de Charleroi qui en installe un à Châtelet, devant l’ancien magasin de meubles La Fiancée. Celui du parc Astrid faisait défaut en février 2014, seul son socle évoquant la présence passée du buste.

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse

Laurent LÉVÊQUE, Alain COLIGNON, Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2001, t. III, p. 1244-1245.

Chantal LEMAL-MENGEOT, Nouvelle Biographie nationale, t. IV, p. 288-290.

Pierre Paulus (1881-1959). Les couleurs de l’humanisme, Musée des Beaux-Arts, 1998.

Geneviève ROUSSEAUX, Alphonse Darville sculpteur, Charleroi, Institut Jules Destrée, 1982, coll. « Figures de Wallonie ».

Alphonse Darville : 60 [soixante] années de sculpture, catalogue d’exposition, 20 novembre 1982 - 16 janvier 1983, Jean-Pol DEMACQ [préface], Charleroi, Musée des Beaux-Arts, 1982.

Alphonse Darville 1977, Charleroi, Impaco, 1977.

Paul DELFORGE, Essai d’inventaire des lieux de mémoire liés au Mouvement wallon (1940-1997), dans Entre toponymie et utopie. Les lieux de la mémoire wallonne, (actes du colloque), sous la direction de Luc COURTOIS et Jean PIROTTE, Louvain-la-Neuve, Fondation Humblet, 1999, p. 285-300.

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 290.

Parc Astrid

6000 Charleroi

Paul Delforge

Photo Paul Delforge – Diffusion Institut Destrée © Sofam

Statue Paul PASTUR

Au cœur du piétonnier qui longe les bâtiments de l’Université du Travail, une imposante statue en bronze représentant Paul Pastur (1866-1938) rend hommage à celui qui contribua à la fondation de l’établissement scolaire et fut, pendant de longues années, un bâtisseur tant à Charleroi que dans la province du Hainaut, préoccupé aussi par la question wallonne. Réalisé par Alphonse Darville, à la demande de la province du Hainaut, le monument a été inauguré en octobre 1950, quelques semaines à peine après la fin de la Question royale.

Paul Pastur

Avocat au barreau de Charleroi, grand ami de Jules Destrée, Pastur resta marqué toute sa vie par les événements sociaux de 1886 et se fera le défenseur acharné du suffrage universel et de législations sociales favorables aux travailleurs. Dirigeant du POB naissant, échevin de Charleroi entre 1896 et 1900, il n’acceptera que des mandats à l’échelon provincial : de 1900 à 1938, il est l’un des députés permanents du Hainaut et, à ce titre, consacre ses meilleurs efforts pour démocratiser l'enseignement et la culture, et pour favoriser une société des loisirs qui contribue à l’émancipation des individus. Initiateur de l'École industrielle supérieure provinciale (1903), qui devient l'Université du Travail en 1911, au moment de l’Exposition internationale de Charleroi, il est considéré comme le père de cet instrument destiné à former une main-d’œuvre qualifiée pour l’industrie en pleine expansion.

De Paul Pastur, on retient aussi volontiers qu’il introduit en Hainaut, sur l'exemple américain, une fête des mamans, le dernier dimanche de mai (1927), qui deviendra nationale 10 ans plus tard. Il consacre aussi une attention particulière à l’obtention puis à l’amélioration de loisirs pour les travailleurs (temps de travail, infrastructures, etc.).

L'artiste Alphonse Darville

La réalisation du monument Pastur a été confiée à Alphonse Darville (1910-1990). Né à Mont-sur-Marchienne en 1910, formé à l’académie des Beaux-Arts de Bruxelles, le jeune Darville a bénéficié très tôt de la confiance de ses contemporains, en particulier de celle de Jules Destrée et de Paul Pastur. À 20 ans, il est encore fort peu connu quand il se voit confier la réalisation du buste de Pierre Paulus. Ce n’est que l’année suivante, en 1931, que Darville recevra le Prix Godecharle puis, en 1935, le Premier Grand Prix de Rome.

Co-fondateur de L’Art vivant au pays de Charleroi (1933), attaché à la promotion de la création artistique en Wallonie, co-fondateur de la section de Charleroi de l’Association pour le Progrès intellectuel et artistique de la Wallonie (1945), Darville contribue aussi à la création de l’académie des Beaux-Arts de Charleroi, qu’il dirige de 1946 à 1972. En 1951, il signe l’insolite monument au pigeon-soldat, qui trouve place dans le parc Astrid de Charleroi.

En 1950, le monument que Darville consacre à Pastur est l’un des plus spectaculaires ; en tout cas, l’ensemble est l’un des plus grands jamais réalisés par l’artiste. À l’arrière de la statue en bronze d’un Paul Pastur qui se tient debout, tenant son chapeau de la main droite, s’élève une sorte de tour de près de 10 mètres de haut sur laquelle sont délivrés plusieurs messages. D’abord, au-dessus de la statue elle-même, apparaît la mention :

PAUL PASTUR

1866 – 1938

AVOCAT

DEPUTE PERMANENT

FONDATEUR DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

DU HAINAUT

PRÉSIDENT DE L’UNIVERSITÉ DU TRAVAIL

1902 – 1938

Au sommet de cette face de la tour, est gravé le sigle de l’UT. Sur les faces latérales, Darville a donné libre cours à son inspiration pour réaliser une allégorie de la jeunesse et de la culture ; à l’arrière, le blason de la province est gravé dans la pierre, avec la mention :

A PAUL PASTUR

LE HAINAUT RECONNAISSANT

INAUGURE LE 28 – 10 – 1950

Centre d’archives privées de Wallonie, Institut Destrée, Revues de Presse dont La Nouvelle Gazette, le Journal et Indépendance, 15 juillet 1991

Jacques GUYAUX, Paul Pastur, la grandeur du Hainaut, Bruxelles, éd. Labor, Institut Destrée, Fonds Pastur, 1978, p. 115-116

Paul DELFORGE, Paul Pastur, dans Encyclopédie du Mouvement wallon, Charleroi, Institut Destrée, 2001, t. III, p. 1240-1241

Geneviève ROUSSEAUX, Alphonse Darville sculpteur, Charleroi, Institut Jules Destrée, 1982, coll. « Figures de Wallonie »

Alphonse Darville : 60 [soixante] années de sculpture, catalogue d’exposition, 20 novembre 1982 - 16 janvier 1983, Jean-Pol DEMACQ [préface], Charleroi, Musée des Beaux-Arts, 1982

Alphonse Darville 1977, Charleroi, Impaco, 1977

Paul DELFORGE, Essai d’inventaire des lieux de mémoire liés au Mouvement wallon (1940-1997), dans Entre toponymie et utopie. Les lieux de la mémoire wallonne, (actes du colloque), sous la direction de Luc COURTOIS et Jean PIROTTE, Louvain-la-Neuve, Fondation Humblet, 1999, p. 285-300

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 290 ; t. II, p. 190

Piétonnier de l’Université du Travail

6000 Charleroi

Paul Delforge

Photo extraite de La Vie wallonne, II, 1955, n° 270, p. 105 – Diffusion Institut Destrée © Sofam

Buste du peintre François-Joseph Navez à Charleroi

Parc public créé à la fin du XIXe siècle, et baptisé parc Astrid peu après le décès accidentel de la reine en 1935, cet espace vert au cœur de Charleroi a très tôt été choisi pour accueillir les bustes ou monuments honorant des personnalités de la métropole wallonne.

L’un des tout premiers est celui du peintre François-Joseph Navez (Charleroi 1787-Bruxelles 1869), réalisé par le sculpteur Jean Hérain. L’histoire de ce buste est cependant fort tourmentée.

L'histoire du buste

En mars 1883, soit 14 ans après sa mort, un Comité Navez se constitue pour élever un monument digne de la notoriété de l’enfant du pays. Le bourgmestre Audent préside ce comité, aidé par Clément Lyon qui, en tant que secrétaire, accomplit l’essentiel des démarches nécessaires. Afin de ne pas limiter l’événement à la seule ville de Charleroi, un comité bruxellois est constitué ; des anciens élèves de Navez le composent. Plusieurs manifestations (banquets, fêtes) sont organisées en 1883 pour rassembler les moyens nécessaires, mais leurs coûts mangent les bénéfices, et force est de constater que même une simple plaque commémorative ne pourra pas être apposée rapidement sur la maison natale de l’artiste. Ayant raté l’occasion de présenter le monument lors de l’inauguration du nouveau parc de la ville de Charleroi, éclairé de manière exceptionnelle par un système électrique dû à Julien Dulait (24 juin 1883), le Comité Navez se démobilise.

La crise économique qui frappe durement la Wallonie n’est guère propice au lancement de souscriptions publiques ou à l’organisation de tombolas. De surcroît, investir les deniers de l’État dans un monument ne serait guère apprécié par la population. Le violent printemps wallon de 1886 témoigne à suffisance des préoccupations du moment, et le projet d’un monument Navez semble tomber à l’eau lorsque Clément Lyon acquiert, au nom du Comité, mais avec ses propres fonds, un buste en bronze réalisé par le sculpteur bruxellois Jean Hérain (Louvain 1853 – Ixelles 1924). Le Comité Navez l’offre solennellement à la ville de Charleroi lors d’une inauguration qui se déroule à l’occasion du 20e anniversaire de la disparition de Navez.

Après avoir occupé la rotonde de l’ancien hôtel de ville, le buste est finalement installé dans le parc public (la date n’est pas connue) et est posé sur un socle en pierre, de style classique, où apparaît la simple dédicace :

A F J Navez

1787-1869

En 1911, à la suite des Salons artistiques sur l’art wallon, organisés par Jules Destrée dans le cadre de l’Exposition internationale de Charleroi, une plaque commémorative est apposée sur la maison natale de F.-J. Navez. Elle a cependant disparu, semble-t-il, au moment de la Seconde Guerre mondiale. Dans la foulée de l’Exposition internationale, les Amis de l’Art wallon, du moins la section de Charleroi, met en projet l’idée d’un « vrai » monument Navez. Cette fois, c’est la Grande Guerre qui a raison des intentions des Buisset, Dupierreux et autre Destrée.

Néanmoins, la volonté d’honorer Navez à Charleroi reste grande. À l’occasion du 150e anniversaire de la naissance du peintre, une rétrospective rassemblant une quarantaine de toiles se tient à Charleroi, dans la salle de la Bourse, de fin janvier jusqu’à début février 1938.

Après la Seconde Guerre mondiale, le souvenir de Navez se maintient à Charleroi principalement grâce au buste du parc Astrid. Mais le vol du buste de Pierre Paulus, durant l’hiver 2007-2008, conduit les autorités locales à une mesure de précaution. Pour prévenir tout acte similaire, les autres bustes du parc sont mis à l’abri (2008). Seul le socle évoque encore la présence passée du buste de celui qui est considéré à la fois « comme le chef de file de l’École classique belge moderne » et comme un authentique artiste wallon contraint de faire carrière à Bruxelles.

François-Joseph Navez

Ayant grandi durant une période politiquement agitée, le jeune Navez (1787-1869) a fréquenté l’Académie de Bruxelles de 1803 à 1808, puis a reçu ses premiers conseils artistiques dans l’atelier du Namurois Joseph François (1808-1811), avant de se perfectionner à Paris dans l’atelier du célèbre Louis David. Quand il quitte Paris pour s’établir à Bruxelles (1816), il y retrouve David condamné à l’exil en raison de son vote, en 1793, condamnant Louis XVI.

À ce moment (1816), Navez réalise son tableau le plus fameux, La famille de Hemptinne, qui demeurera son chef d’œuvre absolu. Après un long séjour en Italie (1817-1822), où il fait notamment la rencontre d’Ingres, Navez devient le peintre de l’opulente société bruxelloise. Il dirige son propre atelier qui accueille de nombreux disciples (1830-1859). Pour vivre, il signe des compositions religieuses et s’essaye à traiter des sujets historiques ; ces toiles-là ne résisteront pas au temps. Par contre, les portraits, genre à propos duquel il affirmait lui-même qu’il s’agissait de sa spécialité, restent les meilleurs témoins du talent de Navez, dont un Autoportrait (1826). C’est là que l’artiste concilie le mieux son néo-classicisme avec le vérisme que le genre exige.

Nommé inspecteur des académies de province, F.-J. se préoccupe de voir respecté le néoclassicisme. Professeur, puis directeur pendant plus de 27 ans de l’Académie de Bruxelles, il y forme de nombreux jeunes promis à un bel avenir : par exemple, Charles De Groux, Constantin Meunier, Théodore Baron, Alfred Stevens ou Eugène Smits, ainsi que son gendre Jean-François Portaels).

Jean Hérain

Quant à Jean Hérain, qui signe le buste du peintre en 1889, il a été formé, lui aussi, à bonne école : notamment auprès de Louis de Taeye à l’Académie de Louvain, sa ville natale ; d’Eugène Simonis à l’Académie de Bruxelles dans les années 1870 ; ainsi qu’à l’École des Beaux-Arts de Paris.

S’orientant très tôt dans la réalisation de portraits en buste et en médaillon, il fréquente principalement les Salons en Flandre, où il est fort apprécié mais peu acheté. C’est cependant en Wallonie qu’il inaugure son premier buste dans l’espace public avec F.-J. Navez. Après avoir brièvement tenté sa chance en Amérique, il obtient plusieurs commandes officielles d’autorités publiques à Bruxelles et pour les chemins de fer. S’il n’est pas retenu pour le Vieuxtemps de Verviers, il décroche plusieurs contrats au début du XXe siècle, comme le Monument Seutin à Nivelles, les Combattants de 1830 à Grez-Doiceau, et le Sigebert de Gembloux.

La Vie wallonne, février 1938, CCX, p. 182-187.

La Vie wallonne, II, 1955, n°270, p. 103-107.

Joseph HARDY, Chroniques carolorégiennes inspirées des écrits de Clément Lyon, Charleroi, éditions Collins, (circa 1944), p. 81-88.

Léo VAN PUYVELDE, François-Joseph Navez, Bruxelles, 1931, coll. Peintres et sculpteurs belges.

Paul PIRON, Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Lasne, 2003, t. I, p. 699 et t. II, p. 218.

Hugo LETTENS, dans Jacques VAN LENNEP (dir.), La sculpture belge au 19e siècle, catalogue, t. 2, Artistes et Oeuvres, Bruxelles, CGER, 1990, p. 448-449.

parc de la ville de Charleroi (reine Astrid) – 6000 Charleroi

Paul Delforge

IPW

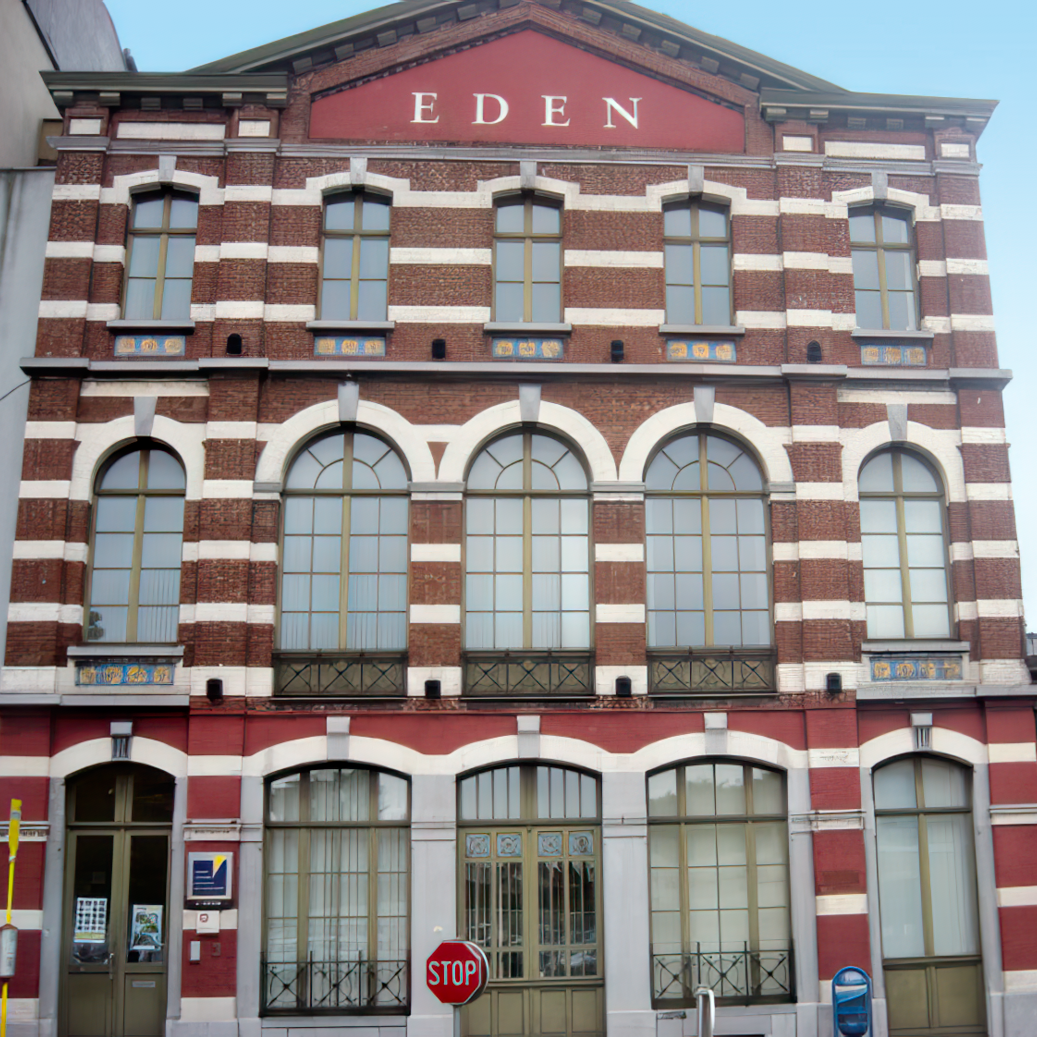

Théâtre de l’Eden

Réalisé par l’architecte Auguste Cador en 1884-1885, il s’agit du premier théâtre en matériaux durables de Charleroi. Le corps principal, élevé en brique et en calcaire, présente une façade de trois niveaux et cinq travées sous un fronton triangulaire. Ce volume est prolongé vers la rue de France par un bâtiment fort simple, structuré par des pilastres de brique.

Racheté par la province du Hainaut peu avant la Seconde Guerre mondiale, il passe sous la gestion de la Maison de la culture de Charleroi en 1992, devenu Centre culturel de Charleroi, qui procède à sa rénovation en 1996-1997 sous la direction des architectes Pierre et Pablo Lhoas.

1946, 1953, 1957 : trois fois l’hôte du Congrès national wallon

Après celui de Liège en 1945, le second Congrès national wallon se déroule au « théâtre provincial de Charleroi », les 11 et 12 mai 1946, alors que la ville s’est drapée aux couleurs wallonnes. La commission des griefs, constituée lors du précédent congrès, y présente son rapport et classe les griefs wallons en quatre catégories : griefs administratifs, culturels, économiques et agricoles. Constat est déjà fait que sous ces quatre angles, la Flandre est privilégiée par rapport à la Wallonie. La seconde grande question débattue à Charleroi concerne le fédéralisme. La motion votée à l’issue de ce Congrès se prononce clairement pour un fédéralisme à deux. Une commission, chargée d’y travailler à l’issue du Congrès, aboutira au dépôt (purement symbolique) d’un projet de loi au Parlement le 25 mars 1947, optant pour le confédéralisme : deux États (Wallonie et Flandre) et une région fédérale (Bruxelles). Après quelques années, l’Éden retrouve à nouveau le Congrès national wallon et accueille sa septième session, les 3 et 4 octobre 1953, trois ans après le précédent congrès. Plusieurs sujets sont débattus : les congressistes tracent un projet de frontière linguistique, se prononcent encore et toujours pour le fédéralisme après l’échec du projet parlementaire et appuient l’initiative du manifeste Schreurs-Couvreur.

Après une nouvelle pause de plusieurs années, le huitième Congrès national wallon se retrouve au même endroit, les 25 et 26 mai 1957. La participation est d’emblée bien moins encourageante : bon nombre de congressistes, déçus par l’action des six ministres wallons du gouvernement socialiste-libéral, décident de ne pas se rendre au Congrès. Les membres présents doivent faire face à une crise de confiance chez les militants wallons et, dans sa motion finale, le Congrès ne fait que réaffirmer la volonté d’autonomie de la Wallonie, prônée depuis 1945. La vie du Congrès national touche à sa fin et les militants ne peuvent que se rendre compte de l’importante baisse d’influence de cet organe sur la politique wallonne. Une neuvième et dernière session sera convoquée à Liège en 1959.

Boulevard Jacques Bertrand 3

6000 Charleroi

Freddy Joris & Frédéric Marchesani, avril 2009

IPW

Ville haute de Charleroi

Le cas de la ville haute de Charleroi est bien différent de celui de ces cités centenaires et millénaires qui existent en Wallonie depuis l’Antiquité et le Moyen Âge.

Charleroi est véritablement le fruit de la volonté du roi d’Espagne de protéger ses frontières et peut être dans son entièreté considérée comme une trace de l’ancien comté de Namur.

Le Traité des Pyrénées signé le 7 novembre 1659 mettait fin à une longue guerre entre Français et Espagnols. Le roi Philippe IV d’Espagne s’efforça, après la fin de ce conflit, de renforcer à nouveau les frontières des Pays-Bas espagnols, sévèrement meurtries. Il décida de la création d’une forteresse nouvelle face à la France, près du village de Charnoy.

Située sur la rive gauche de la Sambre, complétée par deux vallons latéraux et créant un éperon barré propice à une fonction défensive, la place forte sort de terre en 1666. La ville nouvelle est baptisée Charleroi en l’honneur du nouveau roi d’Espagne Charles II.

La place forte, à vocation militaire uniquement, épouse la forme d’un hexagone embastionné autour de fossés à escarpes et contrescarpes et zones inondables. Un an plus tard, la forteresse fut déjà abandonnée par les Espagnols après un démantèlement partiel ; les Français prendront le relais et décidèrent dès 1668 de la reconstruire.

Supervisés par les ingénieurs Choisy et Vauban, les travaux offrirent à Charleroi un plan radioconcentrique défini par l’actuelle place Charles II dont les rues adjacentes témoignent encore de la physionomie défensive du XVIIe siècle.

Les Français fondèrent également une ville, entamèrent une œuvre d’urbanisation et installèrent progressivement une population civile. Le sort de Charleroi ne cessa d’évoluer dans les décennies suivantes : entre 1678 et 1748, la forteresse releva des Français, fut reprise par les Espagnols et intégra les Pays-Bas autrichiens. Elle fut une dernière fois modifiée en 1816 par les Hollandais avant d’être abandonnée progressivement après l’indépendance de la Belgique. Désarmée par étapes, elle fut démantelée à partir de 1867.

De son riche passé de place défensive, Charleroi n’a malheureusement gardé que très peu de traces visibles. La Révolution industrielle et l’urbanisation effrénée ont résolument transformé le visage de la ville. La place Charles II correspond à l’ancienne place d’armes de la forteresse dont elle a gardé la forme hexagonale.

L’église Saint-Christophe, située sur cette place, est l’héritière d’une chapelle construite en 1667 par les Français. Une pierre de fondation de cette chapelle disparue, millésimée 1667 et frappée de trois lys de France est toujours conservée dans le porche d’entrée de l’église actuelle. Les bâtiments d’importance de la place d’armes telle la caserne de cavalerie ou la maison du gouverneur, ont tous disparu. La maison du bailli, aujourd’hui occupée par l’Espace Wallonie, se trouve toujours rue Turenne, à proximité de l’hôtel de ville.

Datée de 1780, la bâtisse construite en briques enduites et pierre calcaire a fait l’objet d’une belle restauration. La porte est surmontée du millésime, d’une couronne et de guirlandes taillées dans le calcaire. Classé en 1989, cet édifice est un témoin privilégié de l’architecture civile de l’époque ; elle abritait le bailli, représentant de justice dans la ville haute.

Non loin de là, au coin de la rue Turenne et de la rue du Beffroi, une borne marquée du nombre 80 et de la lettre G fait référence au génie, organisme qui décidait de l’alignement des habitations dans la forteresse.

La chapelle Sainte-Anne, située rue de la chapelle, a pour sa part été bâtie en 1819.

Récemment restaurée, elle a été élevée en pierre calcaire et briques enduites et conserve toujours deux pierres de commémoration antérieures à son édification rappelant le nom des donateurs à l’origine de la construction de l’édifice primitif en 1682, les gouverneurs de la place forte de Charleroi, Juan de la Paz Tementio et Don Juan Antonio Sarmiento y Camudio.

Quelques vestiges des fortifications existent encore mais sont invisibles depuis la chaussée.

Dans les caves du café « le Corto », situé rue de Montigny, sont conservées des casemates ainsi qu’un tronçon de souterrain qui semblent dater de la forteresse française. Rue de Dampremy, les caves de l’immeuble situé au no 61 abritent encore une voûte de soutènement qui appartiendrait au chemin couvert de la forteresse française. À gauche du bâtiment se trouve une casemate et, dans le jardin situé dans l’îlot, un long mur en pierre témoigne vraisemblablement des fortifications espagnoles ou françaises.

Place Charles II

6000 Charleroi

Frédéric MARCHESANI, 2013

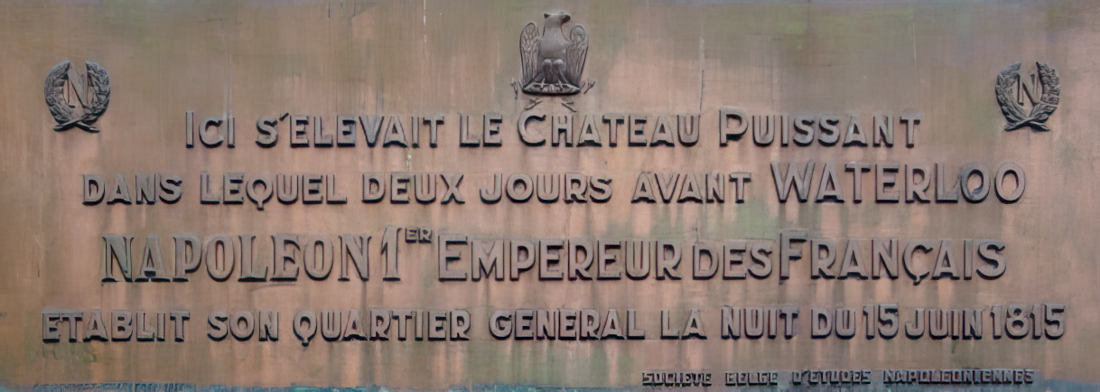

Plaque château Puissant

Dès le 15 juin 1815, les Français se trouvent aux abords de Charleroi. Des combats ont lieu à Jumet et Gilly contre les troupes prussiennes alors qu’arrive l’empereur. Vers midi, Napoléon établit son premier quartier général au château Puissant, demeure de la veuve d’un maître de forges, qui a été détruit depuis. Il se rend ensuite dans la ville haute où il rencontre les maréchaux Ney et Grouchy, auxquels il confie respectivement le commandement de l’aile gauche et de l’aile droite de l’armée. Ney dirige les troupes lors de la bataille des Quatre-Bras, Grouchy se bat à Ligny. L’empereur passe la nuit du 15 au 16 juin à cet endroit ; il y est l’hôte de Catherine d’Heusy et de son fils, Ferdinand Puissant. En 1871, la demeure est vendue à la Banque nationale de Belgique, qui fait démolir le château en 1912 pour y ériger un nouveau bâtiment.

Afin de rappeler la destinée des lieux au cours de la campagne de 1815 une plaque commémorative a été apposée sur la façade de la banque à l’initiative de la société belge d’études napoléoniennes le 21 septembre 1952. Décorée de l’aigle impériale et du chiffre de Napoléon, on peut y lire « Ici s’élevait le Château Puissant dans lequel, deux jours avant Waterloo, Napoléon Ier, Empereur des Français, établit son quartier général la nuit du 15 juin 1815 ». Le mur portant cette plaque a depuis été détruit, la plaque a été enlevée et non encore replacée.

Rue de Charleville 36C

6000 Charleroi

Frédéric MARCHESANI, 2014